«Дети железного века» (2-я новая редакция) — 2.

Четверг. В лето 7438 года, месяца апреля в 12 — й день (12 Апреля 1929 года).

6 — я седмица Великого поста (ваий), Глас пятый.

Москва. Большой Черкасский переулок. Здание Министерства Внутренних Дел.

-Вообще в русской эмиграции весьма непростая обстановка. — сказал Ромодановский. — Орудуют и отпетые авантюристы, и политические проходимцы. Есть и убежденные противника России и такие, кто толком сообразить не успел, а их уже раскидало по европейским задворкам, и не знают они теперь, как оттуда выбраться. Кого из политэмиграции вы наметили в кандидаты для задействования в комбинации?

-Таких группировок, перспективных для участия в игре, на мой взгляд, три — четыре. Справочки я подготовил, они в папке. Ну, во — первых, эмигрантское религиозно — философское общество «Русское Братство» …

-Списки членов этого, как там, «Братства», у вас имеются?

-Неполные. Некоторые еще не установлены.

-Устанавливайте. В этом «Братстве», поди, и русских нет, одна жидовня да латыши?

-Примерно так…Некто Филистинский, Ландес, Зырянский — спиритуалист и панпсихист, философ — идеалист, бывший профессор кафедры философии Дерптского университета, а ныне — политический эмигрант, проживающий в Шведской Финляндии с 1924 года, Сергей Алексеевич Алексеев — Аскольдов.

-Малоинтересно. Деятельность Алексеева — Аскольдова в Шведской Финляндии не является секретом, в шведских газетах он регулярно печатается. Да и в самих газетах то и дело появляются заметки об эмигрантских сборищах «союзов» и «братств». Шведская цензура не особо следит, чтобы подобные публикации не попадали в печать. А на наши протесты по линии министерства иностранных дел Швеции, скандинавы отвечают вяло, мол, о политической деятельности каких — либо враждебных эмигрантских групп официальным органам ничего не известно. Сборища? Да мало ли сборищ случается в ресторациях? Это дела частного порядка, к государственным интересам отношения не имеют — таков ответ шведской стороны. Нам же нужны более веские и неоспоримые доказательства враждебной деятельности эмигрантов, такие, которые шведское правительство не могло бы опровергнуть. Существенные доказательства. На меня по этому поводу то и дело нажимают из МИДа.

-Полагаю, Борис Викторович, у нас теперь есть некоторые материалы, с которыми не стыдно официальное представление шведам заявить. — сказал фон Эккервальде, доставая из папки и протягивая министру несколько листов тонкой папиросной бумаги.

-Что сие?

-Копия письма, зачитанного Алексеевым — Аскольдовым в ресторане «Оло», в приватном кабинете, перед членами «Русского Братства». — пояснил фон Эккервальде.

Ромодановский бережно принял листки, начал читать:

« …Третий способ, вне которого, по моему глубокому убеждению, нет спасения, — это политический террор, -террор, направленный из центра, но осуществляемый маленькими независимыми группами или личностями против отдельных выдающихся представителей власти. Цель террора всегда двоякая: первая, — менее существенная, — устранение вредной личности. Вторая, — самая важная, — всколыхнуть болото, прекратить спячку, разрушить легенду о неуязвимости власти Годуновых, бросить искру. Нет террора, значит, что нет пафоса в движении, значит, что жизнь с такой властью еще не сделалась фактически невозможной, значит, что движение преждевременно или мертворожденно…»

-Мертворожденно… — повторил Борис Викторович и закурил папиросу.

От табачного дыма сразу запершило в горле. Давно хотел он бросить курить, но добрая затяжка иной раз помогала в минуты трудных размышлений, и благоразумные намерения так и откладывались до лучших времен.

Выкуренная папироса оставила горечь во рту и ломающую боль в висках. Ромодановский взял следующий листок:

«…Я уверен, что крупный теракт, несомненно, теракт политический, произвел бы потрясающее впечатление и всколыхнул бы по всему свету надежду на падение Годуновых, а вместе с тем, — деятельный интерес к русским делам. Но такого акта еще нет, а поддержка Европы необходима уже в нынешних стадиях борьбы. Я вижу только один путь приобрести ее…»

-Сомнительный гешефт, но попробовать стоит. — сказал Ромодановский, возвращая листки фон Эккервальде. Директор Департамента Государственной Охраны убрал бумаги в папку.

-Не возьму в толк, Георгий Васильевич, сдурел этот ваш Алексеев — Аскольдов на старости лет? Ведь ему, дураку, в обед сто лет?

-Шестьдесят. — поправил фон Эккервальде. — Аккурат девятого марта исполнилось.

-И он голову в петлю просунуть решил? — князь Ромодановский покачал головой, не то осуждая, не то констатируя факт. — Как есть дурак, а еще профессор.

-Борис Викторович, он же в Шведской Финляндии орудует неспроста. — аккуратно возразил фон Эккервальде. -Это же практически идеальное место.

-Да? Продолжайте, ну — ка…

-Во — первых, там осело некоторое количество русских политических эмигрантов, из коих не все оказались стойкими перед жизненными испытаниями вне пределов России, а нашлись и те, кто жаждет мстить, и ничем другим заниматься не желает. Профессор держит их на своре умеренными подачками и знает, что за хороший кус можно в любой момент спустить борзых. Во — вторых, шведская политическая разведка оказывает «Русскому Братству» негласную помощь. Шведы еще не отказались от мечты взять у России «балтийский реванш». Шведские газеты кричат, что на восток «Великая Швеция» должна простираться до Урала. И в — третьих, тоже существенное: Швеция имеет с нами почти тысячеверстную границу, протянувшуюся от моря Баренца до Выборга. В Карелии граница проходит по дикой тайге, по озерам, мхам и торфяным топям. Там посты и кордоны пограничной стражи везде не расставишь, надежно заградить путь проводникам, знающим тайные тропы, не получится.

-Кто еще там у вас?

-Группа «Народоволие». Прочно обосновалась в Лондоне…

-В Лондоне? Это, пожалуй, поинтереснее…

-У группы есть некоторая поддержка в России в среде так называемых «оппозиционных кругов». — сказал фон Эккервальде.

-Приглядеться к этим «народовольцам» следует, Георгий Васильевич, вы правы. И самым пристальным взглядом. Оппозиционные круги у нас пассивно созерцают. Впрочем, и состояние некоторых элементов этой середины не вполне «созерцательно»: пассивные в своих собственных действиях, они весьма активны в содействии самым крайним актам. Террористы запросто находят укрытие в весьма фешенебельных квартирах этой самой «оппозиции». Спрятать нелегально прокламации или литературку какую — пожалуйста! Дать квартиру под тайное собрание — сколько угодно. В этом наши доморощенные революционеры не испытывают недостатка. Деньги? Только убивайте людей, надоевших и мешающих «прогрессу» страны и собственным устремлениям оппозиции… Далее, что у вас?

-Пражский народно — демократический трудовой союз, возглавляемый профессором Радкевичем.

-Хм — м, Радкевич…Поговаривают, что профессорский радикализм, строившийся на расчете того, что в России должна произойти революционная перемена, сменило настороженное желание вернуться на Родину. Кстати, отчего настороженное, вы в курсе?

-В Россию такие люди, как профессор Радкевич, не возвращаются не оттого, что их не хочет отпускать старое эмигрантское болото, с которым они демонстративно рвут или готовы порвать, а оттого, что им в России грозит каторга и смерть.

-Отчего же вы его в перспективные определили, Георгий Васильевич?

-Оттого, что он для Запада по — прежнему перспективен. Союз Радкевича полагает, что в результате революции в России возникнет своего рода политическая tabula rasa*. Они считают, что в этом случае политические вопросы пойдут впереди социальных и экономических. Но они также думают, что как бы ни были заострены и обнажены политические требования, в наше время они бессильны и не имеют веса, если не снабжены некоторым социально — экономическим коэффициентом. Радкевич и его сторонники полагают, что в России есть те, кто может откликнуться на республиканскую пропаганду. Демократический принцип соответствует современным историческим требованиям России. А все те, стремящиеся окрасить русскую республиканскую претензию в диктатурные цвета, попросту оказывают этим плохую услугу тому делу, которому хотят служить…

-Да, это, пожалуй интересно, Георгий Васильевич. — сказал министр. — На Западе любят подобного рода мороки с провозглашением принципа политической свободы, мол, тогда это соответствует пожеланиям населения и прочей дребедени. Хорошо, что еще у вас в рукаве имеется? Козырь, с которого вы намерены зайти наотмашь, угадал?

-Угадали, Борис Викторович. — улыбнулся фон Эккервальде. — Лондонский «Русский Политический Комитет»…

-Вот как?! Коновалов?! — Ромодановский бросил на главу Департамента Государственной Охраны выразительный взгляд…

…Туманный Лондон традиционно считался одним из центров антирусской агитации и европейской сети политической деятельности российских эмигрантов. Именно в Лондоне располагалась когда — то Первая Вольная Типография, отцом — основателем которой был Александр Герцен, именно здесь нашли пристанище Петр Лавров, Сергей Кравчинский, Феликс Волховский, Дмитрий Желябов, беглый царедворец и дипломат Иван Трегубов…Присутствие выходцев из России стало одной из отличительных черт жизни Англии, и особенно Лондона. В британской столице насчитывалось пять русских издательств. Большое количество периодических изданий способствовало росту активности русских эмигрантов в Англии. Кроме того, в Англии насчитывалось шестнадцать русских обществ взаимопомощи, они оказывали поддержку беглецам и стремились создать прочную основу для дальнейшей жизни в этой стране (биржа труда, школы, санатории и другое).

К примеру, эмигрантский «Фонд русской вольной прессы», тон в котором задавал князь Петр Долгорукий — политический «тяжеловес» эмиграции, автор довольно сумбурной книги о русской политической полиции (он был автором тезиса о том, что русский политический сыск, на который опиралась царская власть, отстаивал прежде всего свои интересы, а не интересы царя), в Лондоне существовал с 1896 года. «Фонд русской вольной прессы» беспрерывно посещался разнородными приезжими из России. На Аугустас — роад 15 заглядывали вообще все россияне, желавшие узнать, что делается на белом свете и…в России. Они пробирались со страхом и трепетом, «бочком», втянув головы и надвинув шляпы — им всюду мерещились шпионы, производящие фотографические снимки, которые потом, как corpus delicti*, будут предъявлены пограничной стражей где — нибудь в Березе — Картузской (разумеется, шпионы не мерещились — они и в самом деле были, присутствовали, кропотливо, тщательно, по крупицам, собирали информации обо всех, побывавших на Аугустас — роад 15, фотографируя и снимая на кинопленку одновременно с трех-четырех ракурсов). Заглядывали в фонд и те русские, кто привозил с собой документы для опубликования за границей, кто доставлял последние анекдоты о деятельности цензоров, свидетельствовавшие о самодурстве правительственных цензоров. Приезжали в фонд и странные типы, предлагавшие, размахивая руками и крича на весь дом, осуществить «центральный террористический акт»: таким говорили, что фонд подобными делами не занимается, и что, вообще, про такое не говорят. Приезжали молодые и нервные прожектеры, доказывавшие, что революцию в России можно «сделать хоть завтра», если только иметь рублей пятьсот, не больше. Всех этих безумных, совсем безумных чудаков сотрудники «Фонда русской вольной прессы» принимали обыкновенно с терпением, большим остроумием и огромным запасом невозмутимости…

И вот среди посетителей здания на Аугустас — роад 15 появился он — Николай Ильич Коновалов…Бывший лесозаводчик, ворочавший сотнями тысяч, отправлявший за границу пароходы отборного пиловочника и мачтовой пинежской сосны, близко знакомый с английским банкиром Тэлботом, он был подобен пробке — много раз падал и взлетал, прошел огонь, воды, закаленный в бурях коммерции, маринованный в бедах, с неизменным удивленным взглядом дитяти, сделавшем пакость. Кто — то из знавших его, утверждал, что если Коновалова раздеть догола и бросить в Москва — реку, в Темзу или в Сену, то через полчаса Николай Ильич позвонит в дверь и будет в цилиндре, во фраке и в белом жилете. Коновалов погорел на сущей ерунде. На жульничестве с экспортом леса и пиломатериалов. С виду ничего особенного — квартира с тремя — четырьмя комнатами, бухгалтерским кабинетом…Юрист, бухгалтер, секретарь, курьер и зиц — председатель. Вот и все «коммерческое общество». Однако деньгами крутило немалыми. Сделки на сотни тысяч рублей. Связи со шведами и англичанами. Шведы поставляли топоры, пилы, запасные части к лесопилкам, но все поставки шли через коммерческое общество Коновалова, авуары немедленно превращались в золото. Сотни тысяч рублей без какой бы то ни было фактической деятельности. Чистые проценты за фантастические поставки. А все средства Коновалов черпал из казны, по фиктивным подрядам на поставку лесоматериалов на экспорт. Все сделки были покрыты туманом. Некто Гельфанд, полушвед, заполучивший как посредник, немалый куртаж, сумму, способную на несколько лет обеспечить безбедное существование, отправился в Париж, и там, на радостях, что ли, стал болтать лишнее. В итоге самоубился — вывалился из окна квартиры на третьем этаже в доме 29 на рю дё Лярбр — сэк, что в переводе на русский значило — «улица засохшего дерева»…Несколько символично получилось…

Николай Ильич Коновалов спешно эмигрировал в Англию от «ужасов царизма» без особой борьбы с ним, а больше испугавшись привлечения к суду за финансовые махинации. Денег успел он вывезти с собою достаточно. Счет в Лондоне, в банке, и раньше имел он приличный; не голый и не босый, в приличное общество допущен — это к среднему слою эмигрантов в Англии относятся равнодушно — настороженно, а те, кто имеет на Острове деньги, считаются почти что англичанами. В Лондоне Коновалов создал себе ореол крупного деятеля, за которым в России стоит «некая сила». Обиженный на Годуновых, он основал «Комитет коренных политических реформ», призванный осуществить «меры по восстановлению в России цивилизационного, конституционного порядка». Николай Ильич кочевал из салона в салон, из гостиной в гостиную, сдабривал свои походы разговорами, что русские вовсе не дикари, а спят и видят себя приобщенными к лону европейской цивилизации, а он, Коновалов — один из тех, за кем будущее России, здравомыслящий политик, друг Великобритании, противник царской власти. Беглый лесозаводчик стал постоянным и очень интересным гостем в клубе на Гросвенор — сквер, где очень подружился с еще одним русским — Габриэлем Волковым, художником — декоратором в Ковент — Гардене. Брат Волкова мирно содержал чайную в Кенсингтоне, ставшую местом встреч для русских эмигрантов самых разных взглядов и убеждений. Сам Габриэль в политику не лез, но вот жена его, портниха, шившая платья для аристократического лондонского бомонда, Анна Волкова, своими знакомствами и связями привлекала внимание британской секретной службы.

Как следует присмотревшись, в Лондоне решили сделать на Коновалова ставку, тем более, что затевалось объявление очередного «крестового похода» против Кремля, и позволили создать комитет, который очень скоро обзавелся «отделениями» в Стокгольме и в Париже.

Заручившись поддержкой «Фонда вольной русской прессы», которому он всучил ворох пустяшных в — общем — то документов о головотяпстве российского чиновничества, Коновалов принялся раскручивать свой «Русский Политический Комитет». В состав комитета вошли видные политические эмигранты. Коновалов договорился с фондом и взялся издавать еженедельный бюллетень, с целью «снабжать широкую общественность в зарубежных странах, интересующуюся событиями в России, точными сведениями в отношении ее политической, экономической и социальной ситуации», на который были подписаны британские министерства финансов и иностранных дел.

Для бюллетеня Коновалова писали многие эмигранты, в числе которых был, например, Александр Титов, один из виднейших деятелей русской социал — демократии в эмиграции. Его статьи подавались как интересные, в первую очередь для британских лейбористов. Русский Политический Комитет, имевший в числе своих членов беглого дипломата Трегубова и профессора Эдинбургского университета Чарльза Саролеа, проводил по всей Великобритании «русские встречи», на которые в качестве ораторов приглашались русские беглецы и изгнанники или «знатоки» России — помимо коноваловского комитета в Лондоне существовали и другие политически ориентированные эмигрантские организации: праворадикальное «Русское Единство», «Народоволие», лондонские отделения «Русского Национального Центра» социал — демократической рабочей партии и Народно — Трудового Союза; эти организации придерживались разных политических взглядов и ставили перед собой разные политические цели. Для бюллетеня писали британские парламентарии, бизнесмены, представители духовенства, но также публиковались статьи и письма русских эмигрантов. Английская публика довольно хорошо принимала коноваловскую газету, особенно те ее публикации, в которых речь шла о русских, как о ленивых, аполитичных и испорченных людях. С восторгом принимались статьи про царскую семью, взяточничество, мздоимство «верхов», про консервативный поворот в России. Гораздо сдержаннее англичане реагировали на статьи о британском рабочем движении. Но Коновалов и не скрывал, что это были весьма формальные отчеты, основанные исключительно на лейбористском ежегоднике и призванные показать, что у русской политической эмиграции нет шансов на успех в политической деятельности вне пределов России.

У Коновалова были широкие связи в английском правительстве. Многие из русских эмигрантов были лично заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с Русским Политическим Комитетом, поскольку это давало статус гарантированного получения единовременного пособия и последующих регулярных выплат, невеликих по сумме, но не лишних при заграничной жизни, особенно в Лондоне, где царили дороговизна и застой: британская столица казалась русским неподвижной, неспособной найти выход из чрезвычайной скуки. Частично на свои, частично на британские деньги, Коновалов организовал в Лондоне «Регистрационное отделение русской эмиграции», сокращенно — Регистрод. В нем желающие из числа русских политических эмигрантов могли пройти регистрацию и получить вспомоществование в виде небольших «подъемных» сумм. Вопросы при регистрации были просты: откуда, где жил до эмиграции, каким преследованиям и репрессалиям подвергся, какой политической партии принадлежит. Вопросы анкеты помогали структурировать рассказ о недавнем прошлом. Свои инициативы в деле упорядочения русской политической эмиграции Коновалов обосновывал «гуманитарными мотивами». Он даже заручился поддержкой в Лондоне некоторых «правительственных организаций», которым и передал составленную на русских эмигрантов картотеку. Позицию свою и свой шаг бывший лесозаводчик объяснил как «акт человеколюбия», который позволил бы объединить усилия и это «единодушие — есть лучшее доказательство того, что деятельность не может скрывать за собой какие — либо политические цели». В действительности же поддержка Лондона простиралась значительно дальше, чем простое отстаивание личных интересов русской политической эмиграции. Слепому было ясно, что создать буквально за несколько недель так профессионально оформленную связку со всеми признаками корпоративного ордена, могли только профессионалы. О том, что это непростой кружок случайных людей, сведенных эмигрантским житьем — бытьем, но ядро будущей политической силы, свидетельствовали блестящая информированность входящих в связку о происходящем в России, согласованность и безупречная синхронность политических акций и поддержка британского правительства…

-Что ж, Коновалов…Надо отдать ему должное — он хитер и умен. — сказал Ромодановский.

-И неожиданно конспирирует неплохо. — добавил фон Эккервальде. — Это даже удивительно.

-Ничего удивительного. Конспирацию ему наверняка ставят британцы. Серьезную помощь Коновалову оказывает Интеллидженс Сервис. Впрочем, и Коновалов также щедр на ответные услуги англичанам, хотя постоянно жалуется на нехватку денег, и выпрашивает помощь. Нам сие, впрочем, даже на руку. Просьбы о помощи лишний раз привязывают. Британцам будет тяжелее сохранить невозмутимость, когда начнут всплывать подробности.

-У Коновалова нужно вырвать корень. — проговорил фон Эккервальде чуть глуховатым голосом. — Этот корень — он сам.

-В самом деле, Коновалов и его комитет основательно выглядят за границей, но не в России. Его так называемый «комитет» не решает тех задач, которые ставят, а я более чем уверен, что ставят, — его высокие иностранные покровители. Тот, кто дает деньги, тот хочет иметь и «товар», не так ли?

-Безусловно.

-А «товара», то есть информаций, мало. Господину лесозаводчику цена — копейка без подпольных организаций в России. Его выбросят за борт, как выбрасывают ненужный хлам и не посмотрят на респектабельность и доходец от прежней коммерческой деятельности. Если же внутри России у Коновалова будет подпольная организация, которая начнет поставлять «товар», то вы, Георгий Васильевич, правы — акции его пойдут вверх. Сдается мне, что вы комбинацию давно разрабатываете, только ничего о ней никому не сообщали, верно?

-От вас ничего не скрыть, не утаить, Борис Викторович. Операцию мы начали планировать года полтора тому назад.

-Ого. Серьезный подход.

-Покуда наша служба заключается в одном — ждать. Умеючи ждать.

-Надо уметь надеяться и ждать. — министр покачал головой. — И делать свою работу, которую умеешь. Без нас ее сделают, может быть, но хуже. Вот все назначение человека, а что будет достигнуто, когда он свое исполнит, ему знать не дано. Главное — делать и верить…

================================

Tabula rasa* (лат.) - «чистая доска».

corpus delicti (юр.лат.) — «тело преступления» — вещественные доказательства, улики или состав преступления.

Глава вторая.

Начинай взбираться наверх снизу.

Четверг. В лето 7438 года, месяца апреля в 12 — й день (12 Апреля 1929 года).

6 — я седмица Великого поста (ваий), Глас пятый.

Москва. Большой Черкасский переулок. Здание Министерства Внутренних Дел.

…Телефон буравил густую тишину министерского кабинета. Секунду — другую Ромодановский смотрел на аппарат. Потом аккуратно поднял трубку:

-Слушаю.

-Здравствуйте, Борис Викторович, генерал Матвеев беспокоит. — по лицу Ромодановского скользнула сдержанная гримаса удивления, хотя министр сразу узнал голос Дворцового коменданта. Генерал слыл человеком малоаристократическим, несмотря на приглушенные «старомосковские» манеры, галантность в общении с дамами, отстраненную вежливость с подчиненными, тонкий породистый профиль и редкую, даже на Москве, скрытность. — Не поздний час для звонка будет?

-Признаюсь честно, не ожидал звонка от Дворцового коменданта. Но, Дмитрий Иванович, я не смотрю на часы, так что не волнуйтесь, застали меня на службе и не разбудили. Можете на этот счет быть покойны.

-Да все служба. Служба…Не отвлекаю я вас от неотложных дел? — на другом конце провода генерал Матвеев кротко вздохнул.

-Нет.

-Я бы не стал беспокоить вас в столь поздний час, но государь…

-Что государь? — глуховато спросил министр внутренних дел и внутренне напрягся.

-Понимаете, Борис Викторович, государю стало известно о сегодняшней казни…

-Экзекуции. — поправил Ромодановский, из — под бровей изучающе глядя на фон Эккервальде, замершего в кресле.

-Казни. — настойчиво повторил Дворцовый комендант.

-Как Его Величество мог узнать, Дмитрий Иванович?

-Слухами земля полнится. Новость в Государев дворец сороки на хвосте принесли.

-Вот как? Древние говорили — «наша слава идет впереди нас»…

-Ничего не понял, Борис Викторович, ну да ладно…У меня ведь есть свои источники информаций.

-Даже в моей епархии?

-Не обессудьте, приходится и мне держать руку на пульсе событий. — хохотнули на другом конце провода. — Государь, знаете ли, встревожен подобного рода известиями. Вы же знаете, монархическое правление — священная обязанность, выполнение которой завершается установлением Царства Божьего. Власть царя — есть орудие и проявление власти Царя Небесного. Она побуждает монарха к добродетельному и совершенному правлению, а подданных — к безусловному повиновению и благоговению перед ним. А у вас, Борис Викторович, то и дело внесудебные расправы, казненных в камнедробилку бросают, в Варсонофьевском…Вы уж, не подумайте чего, Борис Викторович, я решил вам немного помочь.

С Дворцовым комендантом Ромодановский не то, чтобы был дружен, но ладил, больше, конечно по службе. В свое время министр Ромодановский тесно контактировал с дворцовым ведомством, когда возникла серьезная необходимость в решении щекотливого дела: возможные отношения между старшей дочерью государя и некоторыми из отпрысков боярских родов, более чем фривольные, обсуждала вся Москва — это было общим развлечением для всех чинов и классов. Прямых свидетельств о каких — то пикантных историях между царевной и боярскими сынками с чересчур свободными взглядами на отношения не было, но это вовсе не значило, что такие слухи не ходили. Сама царевна и государев двор эти слухи никак не комментировали, таким образом, их не отрицая. Почему — понятно: придворный этикет диктовал беречь государя и семью монарха от подобной грязи, поэтому считалось, что те оставались в неведении. Слухов вокруг царской фамилии было огромное количество, и все они прямым образом влияли на силу и устойчивость государства. Аккуратные попытки генерала Матвеева подтолкнуть к действиям министра Государева двора успехом не увенчались: тот говорил, что надо тщательно перепроверить полученные сообщения, возможно, кто — то хочет бросить тень на государеву семью, что не надо раскачивать лодку, что обобщения опасны, что делать выводы — преждевременно, но никто не мешает собирать материалы по отдельным случаям…Между тем, сомнительные, но живучие истории о любовных похождениях царевны разбивали в пух и прах патриархальную часть образа легитимности царской семьи. Порождались они, конечно, не непосредственными поводами, а глубокими, подчас не разрешимыми мирным путем проблемами, десятилетиями порождавшими недовольство, которое естественным образом превращалось в слухи о власти — ее зловредность и порочность отлично объясняла все неудачи. А власть, веря в некий вариант божественного мандата, настаивала на самодержавии. Монархические традиции предписывали стараться править мудро, но отнюдь не общаться с людьми как с равными. Ближе всех стоявший к государю Дворцовый комендант взялся за налаживание диалога с обществом, на свой страх и риск. Такое общение, налаживание обратной связи с широкими слоями населения, помогало производить внятную, совпадающую с чаяниями реальной аудитории и ее способностью к восприятию, пропаганду. И способствовало в известной мере нивелированию слухов и подъему авторитета власти. В этом генералу Матвееву помогал князь Ромодановский, убежденный сторонник монархии, но на современный лад, а больше все же личный империалист, поклонник России воинствующего разума, страстно желавший видеть Россию первой во всем: в войнах, в промышленности, в науках, в ремеслах, искусстве, исследовании мира. Ромодановский, прекрасно зная о незлобивости государя, его лояльности по отношению к «ближним», его сентиментальной чувствительности, что, кстати, несколько пугало, ибо отец нации должен быть логиком, открытым всем точкам зрения и поэтому чуждым сентиментальностям, от которых всего один шажок до личных привязанностей, мешающих делу, царю был предан и Матвеева, в его начинаниях, всячески поддерживал. И аппарат Государственной Охраны министр подключать не стал, сбор информаций поручил только считанным людям — преданным и молчаливым.

Именно он, Ромодановский, посоветовал генералу Матвееву замять очередной скандал со старшей дочерью царя, обернув его в романтическую обертку трагедии. Лишь это могли понять и простить московские «верхи», придерживающиеся церковного пуританства чуть ли не во всем. Именно поэтому Ромодановский входил в узкий круг доверенных людей государя…

-Неаккуратно вы дело делаете. Помнится, вы как — то сказали, что власть обычно пользуется методом привлечения к ответственности провинившихся. Совсем необычный смысл вложили вы в слово «обычный». Государь же уверен, что власть действует методом воспитания…

-Я говорил в принципе. — возразил Ромодановский.

-Такие принципы порождают несправедливость, Борис Викторович. Ложный принцип становится причиной произвола и бездоказательных обвинений. Трудно не согласится с Его Величеством, не так ли?

-По — вашему вокруг нет измены? Да? Нет предателей?

-Есть. Но задача вашего ведомства — не расправы творить, а для помощи в изобличении истинной крамолы и измены.

-Кто как не вы, Дмитрий Иванович, должны понять, что мы являемся ударной силой Его Величества. Мы — последний оборонительный рубеж. Наша работа заключается в том, чтобы охранять державу, ее безопасность. Все остальное не имеет значения. Мы невидимы…

-Не настолько уж и невидимы…

-Нам не от кого ждать благодарности. Иногда нам приходится принимать решения, на которые ни у кого другого не хватает духу. И меньше всего у политиков… — последние слова Ромодановский произнес с явным презрением.

-Знаете, Борис Викторович, француз Мирабо как — то сказал: «Эпоха наша величественна, а люди ничтожны»…

-Нет ли здесь преувеличения, Дмитрий Иванович? — нахмурившись, спросил Ромодановский. На лице министра внутренних дел не дрогнул ни один мускул, но глаза его словно остановились.

-Полагаю, нет. — твердо ответил Дворцовый комендант. — Не забывайте, Ахилл умер оттого, что стрела попала ему в уязвимое место — его пятку. Не будем пока касаться уязвимых мест. Всего вам наилучшего, Борис Викторович и извините за поздний звонок и беспокойство.

Всего вам наилучшего, Борис Викторович и извините за поздний звонок и беспокойство.

Министр положил телефонную трубку, посмотрел на фон Эккервальде, потер виски.

-Выволочку сейчас получил. От генерала Матвеева. — сказал Ромодановский сварливо. — Государю уже кто — то напел про вашу, Георгий Васильевич, «давилку» в Старом Ваганькове. Все ли чисто у вас?

-Комар носа не подточит. — заверил фон Эккервальде министра, но вышло как — то малоубедительно, Георгий Васильевич сам это почувствовал по тому, как зыркнул на него Ромодановский.

-Вот, а Дворцовый комендант вашего комара, вернее, вашу камнедробилку в Варсонофьевском переулке, куда вы тела свозите, углядел…

-Быть того не может…

-Может. Взялся контролировать. Вообще, контроль за соблюдением службами, вроде вашей, Георгий Васильевич, норм, законов, прав и свобод — не более чем декорум. Эдакий реверанс в сторону демократии. Пропагандистское прикрытие для поддержания спокойствия общества. Временами надо регулируемо, я подчеркиваю, — регулируемо, — выпускать пар, и тогда дается санкционированная утечка нарушений. Следует расследование, шум, скандал, поиск виновных с публичной поркой «стрелочников».

-А работа тем временем идет своим чередом…- поддакнул фон Эккервальде.

-Истинная идея контроля вам ведь известна не хуже моего? — усмехнулся министр. — Проверка лояльности к правящей элите, не больше. А наиболее надежный способ контроля — личная уния.

Ромодановский вскинул на фон Эккервальде светлые глаза, прозрачные, словно две полированные стекляшки

За девять месяцев до описываемых событий.

…От Воздвиженки до Арбата, до Собачьей площадки, идти было трудно…Колено болело теперь постоянно, с прошлого четверга. Болело пугающе — нудно, неприятно. Обычно устранить боль с воспалением Сергею Владимировичу Чечелю помогала растирка на спирту, основу которой составлял горький перец. Надо было взять чайную ложку с сабельником, эту траву залить стаканом кипящей воды, и настаивать несколько часов. Еще можно было мелко натереть картошку, смешать ее с корневой частью хрена. Еще — смешать равные пропорции горчичного порошка с медом, содой. Накладывать компресс на пораженный участок на ночь…

Всевозможными народными рецептами его от души снабжала квартирная хозяйка, женщина милая, чуткая, но несколько старомодная, все время надеявшаяся на русский авось, и большая любительница послушать «радио» — конусный бумажный диффузор, укреплённый на металлических держателях, совмещённый с электромагнитным механизмом. Его все называли просто «радио», хотя это было неправильно. Настоящее радио, то есть ламповый вещательный приемник, не был большой редкостью, и при желании Чечель мог бы его приобрести за небольшие деньги, но постоянно откладывал покупку. Массовая модель громкоговорителя проводного вещания его устраивала. Электрического сигнала, поступающего по проводам, было достаточно — квартирная хозяйка целыми днями могла слушать новостные программы, репортажи со всевозможных спортивных соревнований, концертные записи, радиоспектакли…

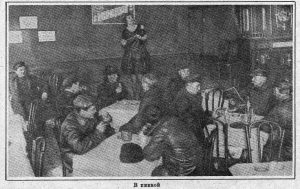

…От Собачьей площадки Сергей Владимирович Чечель неспешным шагом прошел мимо особняка купца Мазурина, построенного с торгашеской пышностью, в псевдоготическом стиле, пересек Спасо — Песковскую площадь — небольшую, уютную, привлекательную, с таким же небольшим сквериком возле церкви Спаса Преображения, «что на Песках», и свернул в Малый Толстовский переулок. В конце улицы блеснул свет, донесся какой — то шум. Чечель прислушался. Сквозь людские голоса слышалась хриплая музыка: патефон играл «китаяночку». Чечель подошел ближе; над стеклянной дверью висел желтый фонарь, освещая грубо намалеванное блюдо с пирожками, и надписью: «Закуски разныя». Это была суточная пивная «Нырок».

Чечель, корпевший на службе до позднего вечера, нумеруя дела, заверяя их, а отработав то, что полагалось по службе, оставался еще для того, чтобы писать отчеты, циркуляры, запросы, справки (от бумажных простыней рябило в глазах), то и дело забывал обедать в столовой — у него ни на что больше не оставалось сил, нестерпимо захотел есть. И еще больше он захотел выпить. Чечель повел головой на пивную и шагнул туда.

Пивная была полна простонародья, таксистов, солдат, поденщиков с Арбата и со Смоленской — Сенной. Попадались и ломовики, и палаточники. Женского пола почти не видать, в подобные пивные ходят обычно с приятелем. Только у некоторых столиков сидели женщины. Больше всего было солдат. По стенам тут и там висели плакаты, рисованные очень аккуратно в две краски, с завитками: «Раки», «Лицам в нетрезвом виде ничего не подается», «Неприличными словами просят не выражаться», «За разбитую посуду плата взимается с посетителей», «Во время исполнения концертных номеров просят не шуметь».

«Отлично, значит здесь и эстрада». — подумал про себя Чечель.

-Водки. — коротко сказал он, усевшись за длинным столом, за которым уже пили чай два солидных пожилых неразговорчивых таксиста, в дальнем углу задымленной пивной. Сев, пристроил самшитовую трость, перевел дух.

Дверь в пивную поминутно открывалась, и входили все новые люди. От табаку, дыхания, пара, от начищенной медной кипятилки в воздухе стоял жирный туман, напоминавший баню, и, как в бане, было тепло, очень тепло, размаривающее тепло.

За столик подсел третий таксист, помоложе, рябой. Он удивил Сергея Владимировича низким ростом, щуплостью и узкогрудостью. Чрезвычайно изрытая оспой кожа на его лице была какого — то серо — кирпичного оттенка. Низкий, заросший, как бы «надвинутый» на брови лоб и свисающий нос придавали лицу грубое, жестокое выражение. Маленькие, с желтыми белками глаза излучали необыкновенную силу. У Чечеля было неприятное чувство, что кто — то за ним наблюдает. Для него это было совершенно новое ощущение. В голове билась насмешливая мысль, будто кто – то отдает приказ: «Дайте мне его дело…Тэк — с…Женат…плоскостопие…». За годы службы по контрразведывательной части ему бесчисленное количество раз приходилось следить и наблюдать за подозрительными особами. Но только теперь он понял, что это значит, когда за тобой следят, знать, что ты находишься под непрерывным надзором, что кто — то наблюдает за каждым твоим движением, что кто — то постоянно держит тебя в поле зрения и следит за каждым твоим шагом.

Чечель поерзал. И как раз напротив него, у стеночки, скромно устроилась какая — то интересная очкастая барышня, в легком летнем платье и шерстяном жакете. Сквозь маленькие очки смотрели прозрачные глаза. Она сняла головной платок и оказалась рыженькой — рыженькие Чечелю всегда нравились. Потом рыженькая барышня вынула из сумки зеркальце и, посмотрев в него, вытерла лицо. Лицо было чистое, городское, именно такие лица Сергей Владимирович Чечель любил. Вытерев лицо, она подняла глаза от зеркальца, поглядела на Чечеля внимательно, и слегка усмехнулась. И глаза были именно такие, как надо, — спокойные, серые, чуть — чуть с празеленью, как стоячая вода.

Совсем очнувшись, Чечель подозвал полового и спросил, есть ли у них что — нибудь горячее. Горячее было: рубец и яичница из обрезков. Заказав яичницу, Чечель внимательно оглядел женщину, которая теперь показалась ему портретом царицы. Женщина была совсем молода, миловидна, рот у нее был очень красный и слегка припухший.

Половой принес заказанный барышней чай. Чай отдавал тряпкой, мелко наколотый сахар был серого цвета. Отпив, она снова подняла глаза на Чечеля и усмехнулась снова. Сергей Владимирович тоже усмехнулся, сам не зная чему, и с досадой почувствовал, что, как дурак, краснеет и плохо улавливает беседу наблюдаемых объектов.

Над головами плавал туман. Шум, смех, возгласы, пьяные жалобы, хлопанье пробок. Но вдруг на маленьком помосте, именуемом эстрадой, появился конферансье и возгласил:

-Итак, мы начинаем концертное отделение. Сейчас артистка Ушакова исполнит романс «Если розы расцветают…». Прошу соблюдать тишину… Артистка Ушакова.

Конферансье зааплодировал и знаками предложил публике сделать то же. Публика в чайной вяло поддержала. Артистка Ушакова, женщина весьма полная, сильно декольтированная и уже не молодая, тяжело выкатилась на сцену и запела:

«Так и вы, медам, спешите,

Каждый миг любви ловите.

Юность, ведь, пройдет,

И красота с ней пропадет»…

Ее проводили довольно молчаливо. Зато разбитной мужчина, выскочивший следом за артисткой Ушаковой, и фамильярно здоровающийся с публикой, весело подмигивающий каждому в зале, сорвал дружные аплодисменты. Его амплуа оказались частушки с чечеткой.

На улице начался дождь. Мелкий как пыль, он оседал на крыши домов, на тротуары и на спины прохожих. Вокруг фонарей поблескивали мокрые камни мостовой.

-Парочку позволите? — спросил половой с перекинутой через руку грязной салфеткой.

-Что?

-Парочку! Пива — с.

-Изволь.

Половой неспешно, вразвалочку, отправился исполнять заказ. Чечель не спеша нашарил в кармане портсигар, чиркнул спичкой, закурил и дал спичке догореть. Теперь можно было посмотреть публику. Чечель прислушивался к разговору таксистов за столом. Тот, что с рябым лицом, осушил залпом кружку пива и рассказывал:

-В среду мы значит, хоронили Спирина, это тот, что в Жулебинских Выселках перевернулся…Да — а! Купили, значит, пуд черного хлеба, полпуда ситного, да — а…Полпуда колбасы, селедки, конечно, фунтов пятнадцать, да — а…Ну и ведро чистой…

Соседи слушали внимательно, прихлебывая из кружек. Чечель еще раз оглядел зал пивной. Чечеточник — куплетист продолжал радовать публику:

«Жена с мужем подралися,

Подралися, развелися,

Пополам все разделили,

Пианино распилили.

Тай — та, та — ри, та — там,

Тай — та, та — ри, та».

Чечель собрался уходить, но тут на эстраде выстроились человек семь. Впереди уселись на табуретках два гармониста. Все в синих поддевках, а регент в широких шароварах, сапогах гармошкой, был молодцевато подпоясан серебряным кушаком. Он взмахнул камертоном, и крайний справа тенор вывел звонко и высоко, в особенности на последних нотах:

«Полюбил всей душой я девицу

И готов за нее жисть отдать,

Бирюзою украшу светлицу,

Золотую поставлю кровать…»

По опыту своему Чечель знал — сейчас кто — нибудь из публики не выдержит и подтянет, и если он еще не сильно под мухой, то ничего, но ежели же выпил изрядно, то проорет на всю чайную, совсем невпопад и долго еще будет тянуть первый куплет, хотя хор уже перешел на второй…

-Беда с этими спичками — опять забыла. — вполголоса, ни к кому не обращаясь, сказала барышня, вынимая шикарные, «пажеские» папиросы и надламывая длинный мундштук как раз посередине. Говорок у нее был детский — или бабий — скорый с захлебыванием, с чуть заметным акцентом и пришепетыванием, «каша во рту».

Заметив, что Чечель смотрит на нее, женщина тоже на него поглядела — сперва мельком, потом, скользнув по его костюму и часовой цепочке — пристально и многозначительно. Неожиданно Чечель представил, какое, должно быть у этой женщины твердое тело, и какая белая, горячая кожа. Разумеется, она была проституткой, — подумал Сергей Владимирович, разумеется, не было ничего легче, если бы он захотел, пойти сейчас с ней. Да, это было бы просто и легко. Да, наверное, у нее была белая, горячая кожа, и тело твердое и гладкое. Сам удивляясь своему спокойствию, Чечель слегка улыбнулся женщине и недвусмысленно показал глазами на дверь. Она поняла его взгляд, вспыхнула от негодования, вмиг став пунцовой, резким сердитым движением бросила папиросу и встала. Покачав головой, она положила на стол скомканный рублевик, и пошла к двери.

Чечель расплатился. И задумался. Прежде одна мысль об «этом» заливала ему душу сладким, тягучим непреодолимым ужасом, и вот он расплачивался, и был при этом совершенно спокоен.

Женщина ждала на улице под дождем. Чечель стоял у входа в пивную и размышлял. Женщина покраснела, одернула платье и жакет, едва уловимым жестом проверила, в порядке ли у нее пояс для чулок. Чечель нерешительно подошел к ней, не зная, с чего начать разговор. Но разговора и не пришлось начинать. Она сама тронула его за рукав и просто сказала:

-Для начала: вы хам и дурак.

-Ежели человек дурак, ему обязательно надо об этом объявить?

-Да.

-На дураков не обижаются, если они констатируют очевидное. — машинально ответил Чечель.

-Что?

-Ничего.

-Вы подумали обо мне невесть что! — возмущенно воскликнула женщина. — А я же лишь чуть пожалела вас — такой вы были замордованный и потерянный.

«Ну, да, не иначе с глазами обоссавшегося пуделя». — подумал про себя Чечель, а вслух сказал:

-Нельзя мужчине говорить о его слабостях.

-Коль мужчина слаб, его никакими словами не исправишь. — мгновенно парировала женщина.

-Эге, да вы из тех, кто всегда держится как можно ближе к правде? — усмехнулся Чечель.

-Так, идемте? — спросила женщина, беря Чечеля под руку. — За угол, вот сюда…Я с подругой комнатку снимаю…

-А вы с подругой не под одним покрывалом спите, часом, как Евы?

Они пошли молча. Молодая женщина, держа под руку прихрамывающего Чечеля, шла, тесно, должно быть, по привычке, прижимаясь к нему, и это Сергею Владимировичу было очень приятно. На ходу она немного переваливалась, и бедром толкала Чечеля — это тоже было приятно. Заметив, что идет не в ногу, он переложил из руки в руку свою трость, ногу переменил, слегка подпрыгнув на ходу, и женщина, откинув на бок голову, посмотрела на него и улыбнулась. Как раз они проходили мимо фонаря — свет упал ей прямо в лицо — и лицо ее показалось Чечелю белым, как бумага, печальным и детским. Он подумал, что если, не останавливаясь и не замедляя шага, притянуть к себе это детское печальное лицо, от него непременно будет пахнуть ванилью…

…Подруга у рыженькой оказалась не очень привлекательной. Она вошла в комнатку — спальню, одно короткое мгновение задержавшись в дверях — среднего роста, молодая, с черными нечистыми волосами. В глазах ее не отражалось мысли, но в разрезе их было что — то особенное, пленительное. Тонкий нос и худые щеки были не напудрены. Рот был накрашен темной помадой и полуоткрыт. Под грязноватой ночной рубашкой проглядывали соски грудей. Чулок не было. Упавшие белые носки открывали тонкие, коричневатые ноги. Чечель лежал в кровати и не сводил с этих носков взгляда.