Интересная статья с канала «Вымершие животные вики» на яндекс-дзене.

Венд – один из самых загадочных периодов в геологической истории развития органического мира. Мы можем лишь догадываться о настоящем облике существ, населявших моря 600 миллионов лет назад. От этих мягкотелых животных до нас дошли лишь отпечатки их тел, похожие по форме на диски, ленты и даже листья.

Первые отпечатки вендобионтов были обнаружены еще в 1868 году Александром Мюрреем из Геологической службы Ньюфаундленда. Лишь спустя четыре года палеонтолог Элкан Биллинг предположил, что эти находки могут являться ископаемыми отпечатками древних организмов. К сожалению, тогда его догадки были высмеяны другими специалистами, которые считали эти находки следами выхода газов, неорганическими конкрециями, а кто-то в шутку называл их «черновиками» Бога.

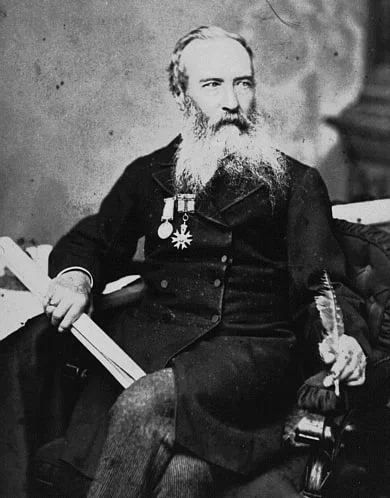

Александр Мюррей, шотландский геолог, сотрудник геологических служб Канады и НЬюфаундленда. Фото из Интернета

Да, не сразу отпечатки вендских организмов были признаны научным миром. В 1946 году в Эдиакарских холмах (от которых и произошло второе название вендской биоты – эдиакарская) австрийский геолог Рег Спригг обнаружил отпечатки организмов, которых он принял за «медуз». Эти породы считались нижнекембрийскими, и поэтому находки не вызвали интерес учёных. И только в 1956 году в Чарнвудском лесу был найден первый отпечаток древнего организма, официально признанный докембрийским. Это животное, похожее на перо, было названо чарния (Charnia masoni Ford, 1958) – в честь места находки. Палеонтологи утверждали, что экземпляр относился к кораллоподобным организмам, однако центральный «стебель» у чарнии был не прямой, как у морского пера, а зигзагообразный. Сначала учёным было трудно признать докембрийский возраст окаменелости, ведь долгое время считалось, что видимых невооружённым глазом окаменелостей того периода не сохранилось. Именно это объясняло неудачи Биллинга и Спригга. Однако возраст породы, в которой обнаружили чарнию, был подтверждён учёными из Британской геологической службы с помощью изотопных методов. Спустя несколько лет Мартин Глессер повторно исследовал и находки Спригга. Им была установлена связь между находками подобных существ в разных уголках нашей планеты.

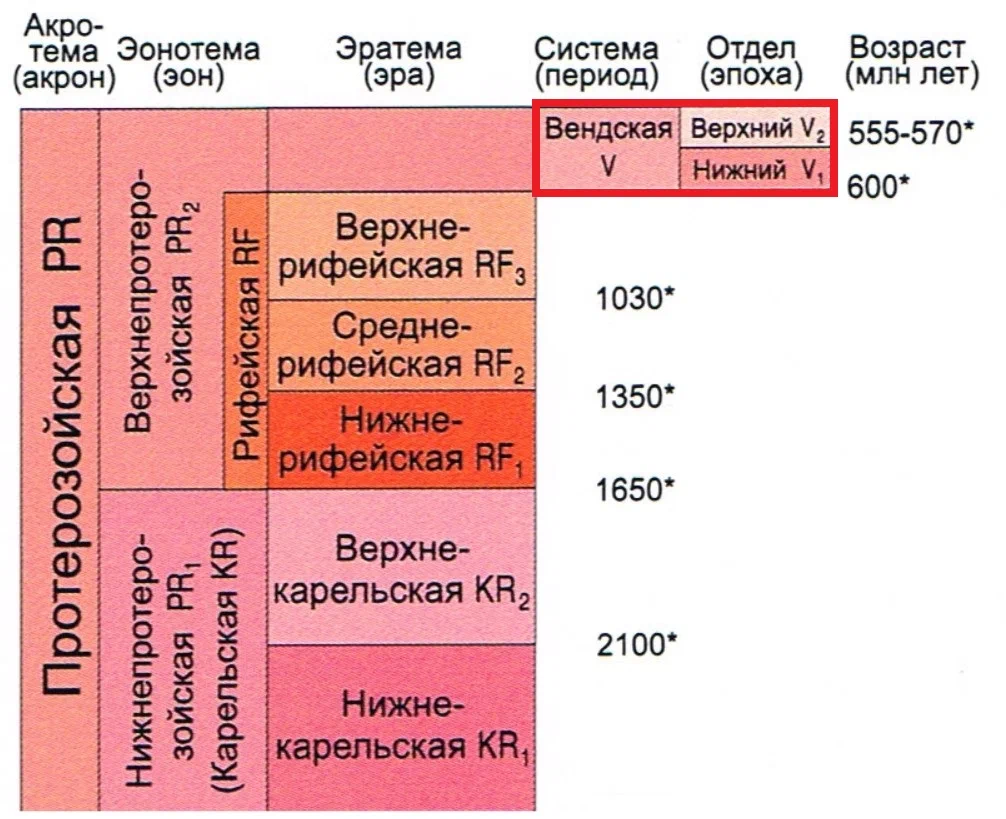

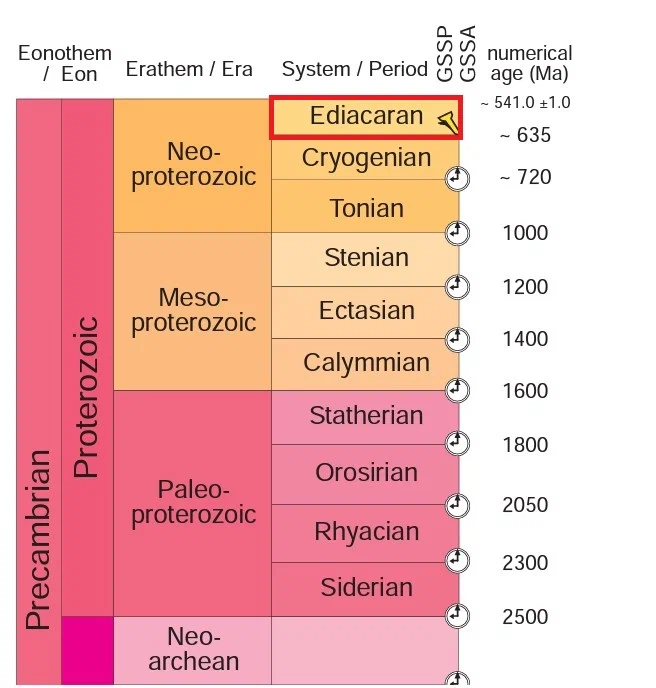

Стоит упомянуть, что венд не является полным аналогом эдиакария в общей стратиграфической шкале, они имеют различные верхнюю и нижнюю границы. Границы венда определены в 600 – 535 млн лет, у эдиакария — 635 – 541 млн лет. Вендский период был установлен академиком АН СССР Борисом Сергеевичем Соколовым в 1952 году и назван по имени древнейшего племени вендов, обитавших к югу от Балтийского моря. Изначально Б.С. Соколов рассматривал нижнюю границу венда как время последнего появления тиллитов – осадочных пород, являющихся результатом изменения ледниковых морен. Однако в настоящее время Межведомственный стратиграфический комитет включает лапландский гляциогоризонт в состав венда. Верхняя граница вендской системы совпадает с нижней границей томмотского яруса кембрийской системы, которая проводится по подошве археоциатовой зоны Nochoroicyathus sunnaginicus. В международной геологической шкале нижняя граница кембрия проводится по появлению следов Treptichnus pedum (они же Trichophycus pedum), что является единственным случаем использования ихнофоссилий для установления границ систем.

На данный момент, согласно решению Международного союза геологических наук, для последнего периода докембрия официально утверждено название «эдиакарский», в честь первого местонахождения вендской биоты в Эдиакарских холмах в Южной Австралии. «Венд», согласно решению Международной стратиграфической комиссии, может использоваться в региональных шкалах для докембрия на территории бывшего Советского союза.

Впервые вендские организмы появились в морях около 600 миллионов лет назад и процветали до начала кембрийского периода (542 миллиона лет назад). Они были невероятно разнообразны и совершенно не похожи на других живых существ. Вендобионты достигали различных размеров: от нескольких миллиметров до первых метров. Большинство вендских организмов можно условно поделить по типу симметрии на две крупные группы: радиально-симметричные и двусторонне-симметричные. Радиально-симметричные организмы обладают осью симметрии, проходящей через центр. Двусторонне-симметричные же обладают плоскостью симметрии, относительно которой правая и левая половины тела зеркально симметричны.

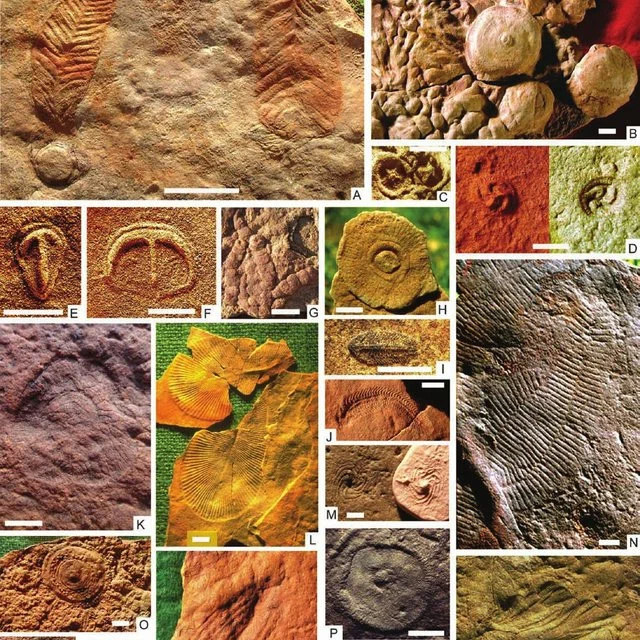

Уникальность вендской фауны заключается в том, что почти все найденные организмы представлены лишь отпечатками. Причина такого захоронения проста – вендобионты не имели скелета. Большинство отпечатков представителей эдиакарской биоты было обнаружено в песчано-глинистых морских отложениях, образовавшихся на прибрежном мелководье. Такие захоронения, предположительно, могли образовываться при катастрофическом накоплении осадков. Например, во время шторма или при подводном оползне участок морского дна вместе с животными мог оказаться под облаком мутьевых частиц, которые защитили мягкие части тел от агрессивной среды и способствовали их преобразованию в ископаемые остатки. Интересно, что подобные массовые скопления отпечатков мягкотелых организмов очень редко встречаются в осадочных отложениях фанерозоя. Скорее всего, после смерти остатки мягкого тела сразу съедали падальщики, а грунт с отпечатками перекапывали и перемешивали различные организмы. Однако на отпечатках вендской фауны ни разу не встречались достоверные следы укусов. Это означает, что в этот период в морях практически отсутствовали хищники, и отмершая органика подвергалась только микробному разложению, что говорит об уникальность животных сообществ тех времен.

Некоторые ученые предлагали выделить вендобионтов в отдельное царство, но большинство специалистов всё же считают их животными. Однако уверено отнести эти организмы к какому-либо типу невозможно, поэтому систематики разделяют вендских животных на особые формальные типы, из которых наиболее разнообразными и широко распространёнными являются проартикуляты, петалонамы и трилобозои.

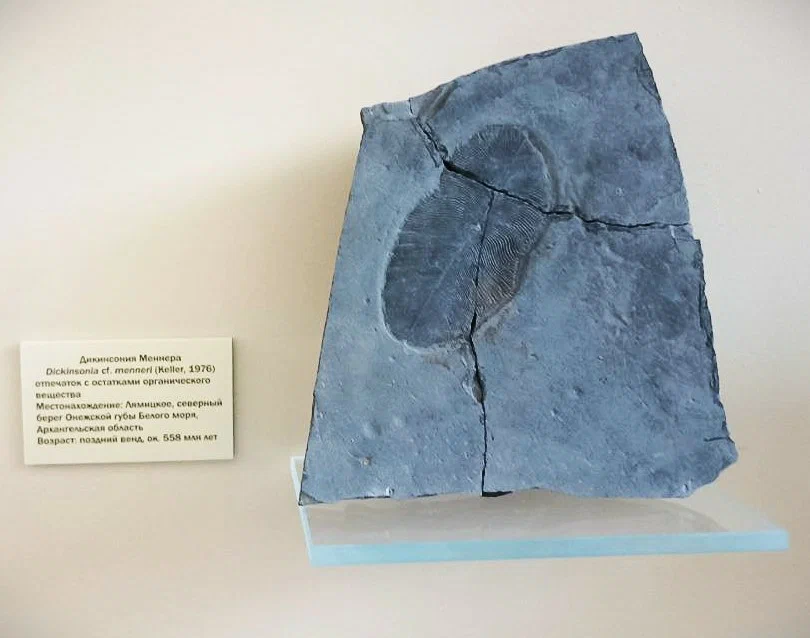

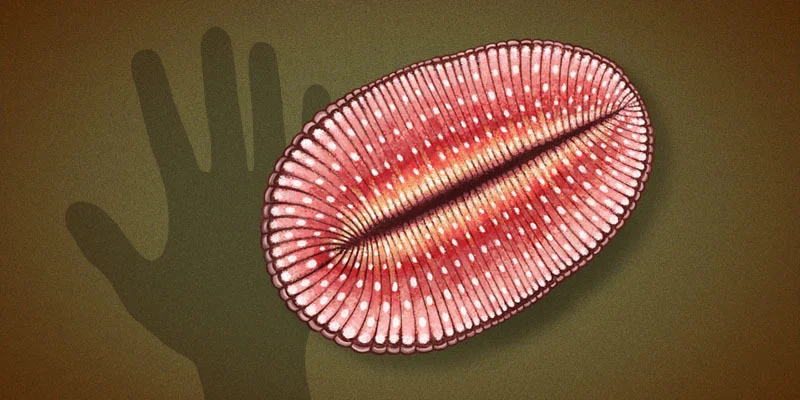

Теперь давайте познакомимся с некоторыми наиболее яркими обитателями вендских вод. Одними из самых известных представителей эдиакарской биоты являются дикинсонии (Dickinsonia Sprigg, 1947), напоминающие по форме обыкновенную лепешку. Они относятся к группе проартикулят, имеют двусторонне-симметричное тело, размеры которого варьируют от 1 мм до 1,4 м в длину. Тело дикинсонии состояло из большого количества ленточных сегментов, которые были сдвинуты друг относительно друга, образуя симметрию скользящего отражения. Они не имели минерального скелета, как и многие другие представители вендской фауны. Самый крупный образец дикинсонии был найден в Австралии, его длина 1,5 м. В России, на берегу Белого моря в Архангельской области, были найдены отпечатки длиной до 55 см.

Дикинсония Меннера (D. menneri Keller, 1976), северный берег Онежской губы Белого моря. Экспонат Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова (Москва). Фото: Степан Вдовиченко

Реконструкция дикинсонии. Экспонат Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова (Москва). Фото: Степан Вдовиченко

В особую группу – петалонамы – выделяются организмы, напоминающие по форме перья. Например, чарнии, тело которых состояло из «пера», вниз от которого отходил стебель с прикрепительным диском. Само «перо» было образовано многочисленными смещёнными относительно друг друга «пёрышками». Как было неоднократно сказано ранее, возраст пород уже был известен на момент находки чарнии. Первоначально эти окаменелости интерпретировались как отпечатки растений или водорослей, однако позже было установлено, что чарнии жили на достаточно больших глубинах, куда не проникал свет, а следовательно и не мог происходить фотосинтез. В отличие от дикинсоний, у которых были обнаружены отпечатки кишечника, тип питания чарний остается загадкой. Возможно, они были фильтраторами. В настоящее время этот вопрос занимает умы многих ученых, занимающихся вендской биотой.

Реконструкция чарниодискуса, близкого родственника чарнии из группы петалонамов. Экспонат Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова (Москва). Фото: Степан Вдовиченко

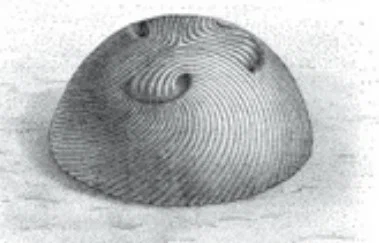

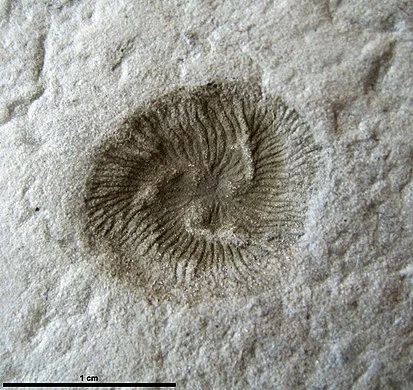

В ещё одну группу – трилобозои – выделяются животные с трёхлучевой симметрией. Наиболее известным представителем данной группы является трибрахидиум (Tribrachidium heraldicum Glaessner, 1959), что означает «трехрукий». Эти три «руки» были спирально закручены и расходились от центра тела под равными углами. Палеонтологи предполагают, что эти образования являются отпечатками каналов пищеварительной системы животного. Считается, что трибрахидиумы либо прикреплялись ко дну, либо неподвижно на нём лежали, изредка шевеля ресничками. Эти реснички создавали ток воды, который нёс частички пищи ко рту организма. Однако, как показали недавние исследования, трёхдольные могли свободно плавать в толще воды, подобно гребневикам.

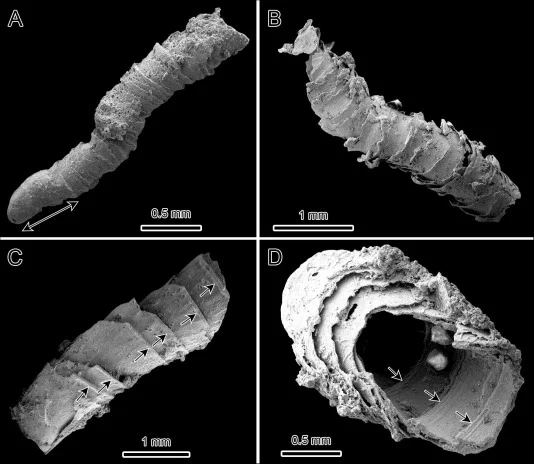

Исключением из всего многообразия отпечатков вендобионтов являются организмы из семейства клаудинид (Cloudinidae Hahn and Pflug, 1985). Они формировали конические известковые скелеты, которые находят палеонтологи. Эти вендские организмы являются одними из самых ранних и наиболее распространенных мелкораковинных окаменелостей с минеральными скелетами. Раковины клаудин представляют собой конические трубки, вложенные друг в друга. При этом облик самого животного учёным неизвестен.

Фотографии со сканирующего электронного микроскопа, показывающие особенности трубки клаудины (Cai et al., 2017)

Вендский период – время невероятных, непостижимых организмов. Люди лишь начинают открывать для себя необычный органический мир этого периода. Несомненно, эти поразительные окаменелости готовят нам множество чудных открытий.

Авторы: Элина Гайнуллина, Степан Вдовиченко

«Не плохо было бы написать что у Франции лучше обстоят дела с мобилизацией и митральезами.»

С чего бы? Провал с мобилизацией носил системный характер. Чтобы этого не было, французам еще в 50-е годы следовало менять свою призывную систему по немецкому образцу.

Так в том то и дело. Все свелось к личности (наполеону — его заменили, и все ок), а не различным улучшениям — там моб.систему подправили, здесь с митральезами разобрались

В том-то и дело, что оснований к правке мобсистемы в 1850-е и первой половине 1860-х не было. По опыту Крымской войны поменяли заместителей на налог, в счет которого нанимали отслуживших срочную. Что, естественно, вело к уменьшению пула резервистов. Но в 1859 году такая система оказалась эффективной. И только после австро-прусской войны начали что-то подозревать и вернули институт заместителей, нанимаемых непосредственно замещаемыми. Однако, было уже поздно.

А митральезы… — от них проку немного. Лучше бы раньше нормальные пушки сделать. Однако, опять же, предпосылок нет. Даже опыт войны 1866 года был такой, что неплохая артиллерия австрийцам не помогла.

Ну как тактическая альтернативка вполне норм, но не очень понятно с предпосылками такого развития событий. С чего бы французский учитель развил такую прыть, что сумел забодать германского учителя? Но ровном месте так не бывает, значит была развилка где то во времена едва ли не Крымской войны.

В принципе, рост возможностей и угрозы Пруссии был очевиден. Опыт массовой мобилизации в американской гражданке тоже уже был.

Другое дело, что на осознание и реакцию у французов остаётся никак не более четырёх лет.

Это должна быть альтернативная Крымская война. Или совсем другая война, где французская армия (армия профессионалов) столкнулась бы с массовой мобилизованной армией, превосходящей её числом.

Франция (и англия) влезли в гражданскую войну в америке?

Так они влезли в гражданскую войну в америке.Правда в Мексике. Не сильно им это помогло.

У французов к Франко-Прусской вообще не было недостатка в боевом опыте и в количество конфликтов. Параллельно шло завоевание Африки и Тонкина, Тайланда и Кочинчина.

Так что им нужен был бы конфликт с противником уровня Италии или Испании того периода: такой, чтобы гарантированно в нём победить, но при этом получить опыт массовой войны, массовой мобилизации и военной экономики.

Можно попытаться столкнуть консерватора Наполеона 3, например с гарибальдицами во время Рисорджименто. Правда велик риск что решившие косплеить успешные Итальянские войны Бонапарта французы в 60-х утонут в партизанщине, в отличии от конца 18-го века, а не прокачают скиллы накануне войны с пруссаками.

В сценарии победы Франции гораздо интереснее дальнейшее развитие событий и отношения в Европе

Вариант 1

Франция — агрессор. После победы над германией, франки решат и поквитаться с англией. Ну или иной путь доминировпния в европе. Если англо-французская война еще более-менее пойдет, то повторить успехи наполеона1 у наполеона3 шансов маловато.

Вариант2

Отложим на 10-20 лет. Германия лет через 15 берет реванш, и повтор ри (ну да развилки будут), но пмв будет где-то в 24-30 году. Учитывая развитие техники (хотя и медленнее), мировая война может стать единственной, ввиду больших потерь, ударов авиации по городам.

Вариант мировой войны в начале тридцатых сам по себе очень интересен. На море линкоры ещё короли, да и ночью есминцы могут подкрасться и нанести торпедный удар. Японские тренировки ночного боя актуальны против безрадарных американцев. Авианосцы уже могут потопить противника но не вывозят против мощного ПВО.

В воздухе масса бипланов ещё конкурирует с моноплана и, имея на порядок лучшую маневренность, но скоростные бомбардировщики вот вот отправят бипланы на свалку истории.

На земле танки резко стали быстрыми и надёжными, но вундерваффе против лёгкой бронетехники уже на подходе, а первые танки с противоснарядным бронированием пока существуют только на этапе идей.

В пехоте ещё очень мало ручных пулеметов, ещё меньше пистолетов — пулеметов.

Есть еще и такой момент, совершенно неучтенный автором. От границы до Берлина расстояние в разы больше, чем от границы до Парижа. А это значит, что удлиняются коммуникации. Кто будет защищать их от партизан и диверсантов? У Германии эту функцию выполнял ландвер, хоть и сильно урезанный, но не уничтоженный полностью. У французов ничего подобного и в помине не было. А значит, защищать коммуникации пришлось бы выделяемыми из действующей армии отрядами. То есть, чем дальше французская армия продвигалась вглубь Франции, тем слабее она становилась бы.

Вывод: осады и бомбардировки Берлина возможны только при полном разгроме германской армии, типа того, который в реале устроили немцы французам. Это, конечно же, невозможно. Следовательно, нарисованный автором таймлайн далек от реала.

«У французов лучше с мобилизацией…» Долго смеялся.Бред от начала и до конца.