Чем богаты…

Начало производства в СССР первого отечественного массового танка МС-1 (Т-18), инициировало развёртывание в РККА отдельных танковых батальонов, вооружённых этими танками.

Но, батальон – это всё-таки слабо. В наставлениях прямо требовалось использовать танки внезапно для противника и МАССИРОВАННО! Поэтому с подачи инспектора бронесил РККА К. Б. Калиновского 17 июня 1929 года РВС СССР принимает решение о формировании (с целью изучения перспектив развития бронесил) опытной крупной танковой части. Так был сформирован первый в РККА Опытный механизированный полк, под командованием всё того же Калиновского.

Проведя серию экспериментов, уже через год полк развернули в первую механизированную бригаду. Впрочем, основой и полка и бригады, был всё тот же танковый батальон двухротного состава, плюс автобронедивизион, артбатарея и мотострелковый батальон. А ещё, в бригаду добавили роту танкеток для ведения разведки.

На этом, «эпоха Калиновского», ставшего в 1931 году первым начальником свежесформированного УММ РККА, завершилась – погиб в той же авиакатастрофе, что и заместитель начальника Штаба РККА Триандафиллов – утром 12 июня 1931 года, на самолёте Тухачевского, вылетевшего по настоянию Тухачевского в условиях сильного тумана и отсутствия самого Тухачевского, почему-то решившего в последний момент воспользоваться наземным транспортом…

А в наших АБТВ, стартовала печальная «эпоха Халепского» – уездного телеграфиста по образованию, которого на этот пост «продвинул» как раз Тухачевский. Именно с подачи этих двух «крупных специалистов» по бронетехнике, началось не здоровое гиперувлечение танкетками.

И первое что сделал Халепский (явно с подачи Тухачевского), это усилил структуру механизированной бригады танкетками, количество которых в бригаде сравнялось с количеством танков!

Тухачевский вообще был фанатом танкеток и продвигал их везде, где только возможно, а Халепский активно ему в этом помогал. И не стоит думать, что Тухачевский, будучи тогда командующим ЛВО, не имел «рычагов влияния». Располагая во время ГВ мощной поддержкой аж самого Ленина (обожавшего Тухачевского за его патологическую, точнее звериную жестокость ко всем врагам Советской власти), он активно метил на место Фрунзе (у которого ходил в заместителях после ГВ), обладал большим авторитетом и ОЧЕНЬ большим влиянием в РККА. Некоторое время даже возглавлял ГШ РККА — это при его-то образовании пехотного подпоручика!

Кроме того, уже тогда, вопрос по принятию того или иного образца на вооружение (как и снятию с вооружения) принимался коллегиально – на Совете Обороны, в который входили помимо высшего военно-политического руководства и все командующие округами. И голос невероятно амбициозного Тухачевского (при любой должности), был там далеко не последним!

Ну да, бог с ними. Решили – так решили. Благо, промышленность выпуск тех танкеток развернула шустро и выпускала много. Осваивались личным составом они тоже быстро. А то, что боевую эффективность те танкетки (особенно в наших климатических, логистических и топографических условиях) имеют чисто условную, поначалу мало кого волновало.

Этим мы и воспользуемся!

Суть данной АИ – представить АБТВ РККА в том виде, в каком их, вероятно, хотели видеть именно Тухачевский и его единомышленник Халепский, НО не в радужной (а точнее сумасбродной) перспективе, о которой они оба много трендели (там «специализаций» танков больше, чем писатель фантаст тех времён мог придумать и под каждую «специализацию» – хоть отдельную модель придумывай!), а напротив – с учётом РЕАЛЬНЫХ возможностей нашей промышленности «клепать» боевую технику (что вообще-то, Тухачевскому всегда было чуждо).

Как и в любая правильная АИ, эта, начнётся сугубо с констатации РЕАЛИЙ! Итак. Пехота. Каждая кадровая стрелковая дивизия (чтоб отличать от территориальных и смешанных, их решили называть пафосно «ударными») должна была перейти на новый, усиленный штат, предусматривавший иметь в каждом полку аж четыре стрелковых и один танкетный батальоны. Плюс непосредственно в подчинении комдива ещё один танкетный и один отдельный танковый батальоны. «Мощно задвинули! Внушает!» (С).

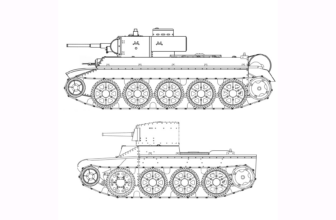

Причём новомодные танки Т-26 обязательно в двухбашенном исполнении, поскольку Тухачевский именно их считал идеальным средством для «зачистки окопов». На случай встречи с бронетехникой противника, Т-26 командира каждого взвода, должен был в одной из башен вооружаться лёгкой 37 мм пушкой. И, конечно, оснащаться радиостанцией.

(Т-26 обр. 1931 г. Обычный — пулемётный (вверху) и командирский, пушечно-пулемётный, да ещё и радиофицированный (с поручневой антенной по периметру корпуса, внизу). Фото 1932 г.)

В разведбат стрелковой дивизии в обязательном порядке включается и рота «вездесущих» танкеток.

Таких дивизий к 1937 году планировали заиметь ровно 30. Но, до того как выяснилась чисто условная боевая эффективность танкеток, успели сформировать только пять дивизий. А вот танкетных батальонов для стрелковых дивизий, в конечном итоге сформировали аж 65. Могли бы и больше, но в 1934 году танкетку с производства, слава Богу, сняли, заменив в серии на плавающий малый танк-разведчик Т-37А.

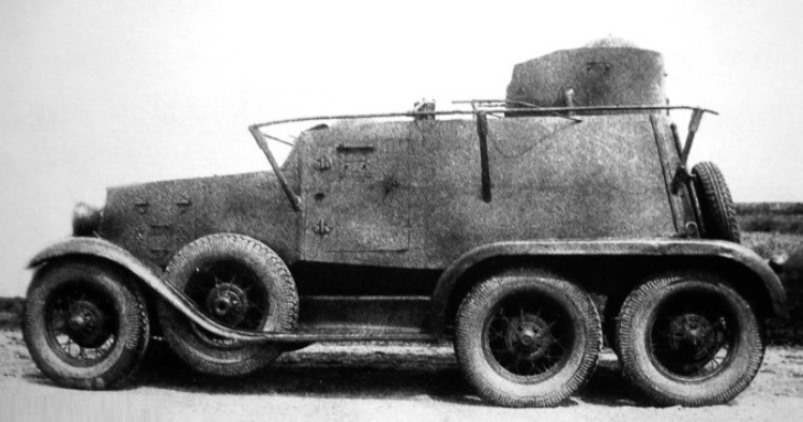

Кавалерия. Изначально, для усиления кавдивизий планировали развернуть механизированные дивизионы, оснащённые танкетками и бронемашинами – ну прям как у поляков в их кавбригадах. К концу 32 года их сформировали четыре. А затем, в структуре каждой кавдивизии решили иметь аж целый механизированный полк, на формирование которых обращались старые автоборонедивизионы и отдельные танковые полки, имевшие двухбатальонный состав (танковый и танкетный батальоны). Горно-кавалерийские дивизии должны были получить механизированные эскадроны, вооружённые танкетками и бронеавтомобилями.

В механизированных частях, с момента запуска в серию Т-26 и БТ, постановили формировать механизированные бригады, бронетехника в которых была представлена 178 танками Т-26 (двухбашенными), 32 «истребителями» БТ-2, 48 бронеавтомобилями и… 91 танкеткой!

Помимо этих, довольно-таки громоздких танковых мехбригад (и тем более мехкорпусов), в 1933 году решили начать формирование т. н. «лёгких» мехбригад, специально для действий на удалённых ТВД. Их ударную силу должны были составлять два батальона танкеток и один батальон средних (пушечных) бронеавтомобилей.

Сформировав первую такую бригаду (20-ю) в 1934 году, в ходе учений выяснили, что благодаря танкеткам, боевую ценность она имеет чисто условную и руководство предложило другой штат – два батальона средних БА и один батальон плавающих танков Т-37А. Но, фанаты танкеток стояли на своём и в конечном итоге, структура лёгкой мехбригады была утверждена такая: танковый батальон, батальон БА, батальон танкеток, стрелково-пулемётный батальон, артбатарея и техническая база.

Но, позже, танкетки всё же из бригады исключили и впоследствии, именно 20-я лёгкая мехбригада стала основой для развёртывания мотоброневых бригад (основной ударной силой в которых были средние бронеавтомобили) и которые очень хорошо показали себя в Монголии в боях с японцами.

Но это всё реалии первой половины 30-х. А теперь, начинается АИ!

Разумеется, в русле самого серьёзного подхода к танкетке как к эффективнейшему средству ведения современной войны (для начала 30-х, само собой!). Речь пойдёт о СУПЕР подвижной механизированной бригаде, каких в РККА не было никогда, но могли бы и появиться, учитывая пристрастия Тухачевского и Халепского.

Это будет совсем другая механизированная бригада, не малоподвижная, какие придумал Калиновский с опорой на медлительные и неуклюжие Т-18 (и не сильно далеко продвинувшиеся в плане оперативной подвижности Т-26), а именно ВЫСОКОМОБИЛЬНАЯ в самом прямом смысле слова! Её основа — ТАНКЕТКИ. Много! Порядка 200 штук в одной бригаде! (Три батальона, плюс рота в разведбате). Именно ими предполагается крушить резервы противника при выходе бригады на оперативный простор, окружать его, и шерстить тылы.

Против танков противника, если такие встретятся на пути бригады, а так же для прикрытия развёртывания танкеточных батальонов, в бригаде предусмотрен батальон т. н. «маневренных» «истребителей» – танков БТ-2 с мощной длинностволой 37 мм пушкой Б-3. Причём спешили с их выпуском так, что часть танков в армию уходили без пушек, часть со слабенькими пушками Гочкиса, а часть без пулемётов! Так и соседствовали в одном подразделении, БТ-2 – и с пушечно-пулемётным вооружением, и с чисто пушечным, и с чисто пулемётным. Со временем, предполагалось привести вооружение «к общему знаменателю», но, когда начался выпуск БТ-5, о БТ-2 почему-то просто позабыли…

(Танк «истребитель» БТ-2 со штатный вооружением в виде пулемёта ДТ и длинностволой 37 мм пушкой Б-3).

О собственной артиллерии для этих бригад тоже думали и разрабатывали «артиллерийские» БТ в виде «арттанка» (Д-38) с трёхдюймовкой, и БТ с динамо-реактивной пушкой (ещё одна «идефикс» Тухачевского).

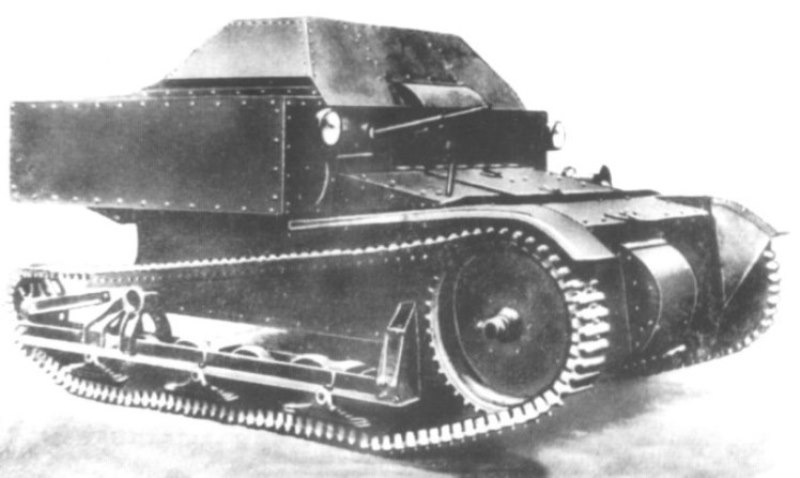

Разрабатывалии целую гамму самоходных пушек на шасси танкетки Т-27.

Учитывая, что с ДРП в РИ ни хрена не получилось (как и с подавляющим большинством других «игрушек» Тухачевского), а 37 мм пушки Гочкиса хоть и фатально устарели, но продолжали массово «мигрировать» с быстро приходящих в негодность Т-18 на те самые «командирские» двухбашенные Т-26 (а до сих пор выпускаемые последние модификации этой же пушки, шли на вооружение и Т-26 и бронеавтомобилей), рассматривать их как штатное вооружение САУ на шасси Т-27 смысла уже не было, або всё равно не хватит. Да и поздно. Не говоря уж об их не слишком впечатляющих ТТХ.

Поставить на такую кроху-САУ качалку от 76,2 мм «короткой пушки», оказалось в принципе можно, но жить она будет не долго – если уж намного более прочные Т-26 от стрельбы из «короткой» рассыпались и требовали усиления и шасси и корпуса (Т-26-4), то, что уж говорить про танкетку! Даже дооснащённую специальными откидными упорами (на фото в сложенном виде). К тому же, ей ещё требовался прицеп для перевозки боекомплекта, да и с размещением/перевозкой расчёта имелись большие проблемы.

Идея строить САУ на шасси Т-27 оказалась очередной пустышкой и предсказуемо провалилась. Как и проект «арттанка» Д-38 на шасси БТ-2.

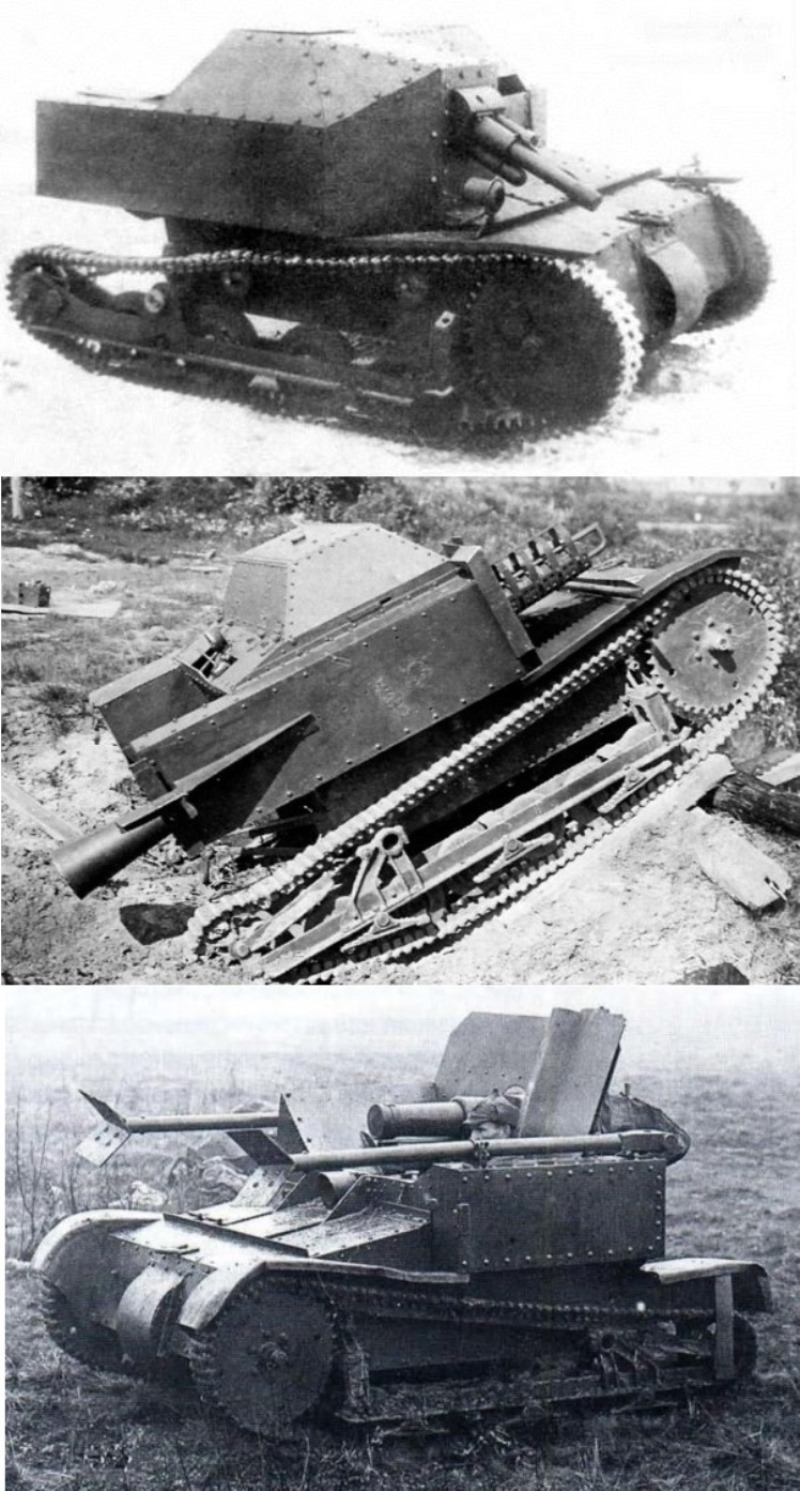

Как и колёсная САУ СУ-4 с ДРП Курчевского…

Но, тут надо обязательно отметить два очень важных момента:

- Сама ДРП – в данном случае в виде БПК-76 – это одно из наиболее довёдённых до ума орудий, которое выпускалось серийно (всего было выпущено несколько сотен экземпляров этой пушки) и в ходе учений они более-менее успешно стреляли. С вооружения их сняли и отправили в переплавку не столько из-за каких-то технических проблем, а в силу инерции при закрытии всей, неудачной в целом, темы ДРП в СССР (как обмолвился Сталин, когда всевозможные ДРП начали успешно размножаться по миру: «с грязной водой выплеснули и ребёнка»). Впрочем, есть вполне положительные отзывы об эффективности этих уцелевших БПК и в Зимней войне, и даже во время ВОВ! Так что, не так всё плохо! Раз Тухачевский хотел их видеть на вооружении – в разведподразделениях лёгкой мехбригады им самое место.

- Шасси – ГАЗ-ТК (трёхоска Курчевского) – изначально, не шибко удачная переделка Курчевским двухосной легковушки ГАЗ-А в трёхосную.

Хуже того. Видя, что шасси неудачное, Курчевский тем не менее, делает на её базе собственный бронеавтомобиль в виде удлинённого ФАИ. Ясно, что тоже неудачно.

Однако! Тут тоже есть свой нюанс. Шасси дорабатывали. Испытания СУ-4 прошли-таки в целом успешно настолько, что машину ПРИНЯЛИ на вооружение и изготовили не менее 20 самоходок. Автомобиль ГАЗ-ТК, не смотря на все проблемы, выпустили партией ок. 250 штук и его главным недостатком (помимо не высокой надёжности), на самом деле был… комплект из 28 оригинальных деталей… Которые существенно повышали проходимость теперь уже трёхмостовой машины.

Вывод. БПК при всех недостатках – вполне приемлемое орудие. Шасси ГАЗ-ТК – приемлемо, по крайней мере, как временный вариант.

Единственная САУ, которая в РИ в принципе удалась и выпускалась (хоть и при очень ограниченной боевой эффективности), это колёсная СУ-12 – всё та же «короткая» трёхдюймовка на шасси трёхмостового грузовика.

Вот только те СУ-12 выпускались исключительно для нужд «классических» (танковых) мехбригад (всего изготовили ок. 100 машин) и альтернативным «лёгким», они, скорее всего, просто не светят. Но, мы очень попросим!

Тем не менее, одна только самоходная арта того времени – это слабо!

Значит, более мощную артиллерию для бригады - ОБЫЧНУЮ (не самоходную), в принципе непригодную для буксировки на больших скоростях, придётся возить в кузовах грузовиков. Согласно устава – вот так:

Как и сами танкетки! Надеюсь, никто ведь не подумал, что в ВЫСОКОМОБИЛЬНОЙ бригаде, оперативные перемещения танкетки будут осуществлять своим ходом?!

Ничего подобного! Только либо в кузовах грузовиков, либо на специальной тележке, на буксире за тем же грузовиком.

Танкетка Т-27 — машина лёгкая, массой чуть более двух с половиной тонн – т. е. её спокойно может везти в кузове даже банальный трёхтонный ЗиС-5. Применительно к самому началу 30-х, тележку с танкеткой, могли буксировать АМО-2 и АМО-3, оставляя кузов под экипаж, горючее, боеприпасы и ЗиП. А пятитонный Я-5, запросто мог бы везти одну танкетку в кузове, а другую на буксире.

На приведённом выше фото, кстати, тяжёлый Яг-10. У этой большой и мощной машины (самой большой и мощной из выпускаемых в СССР), хватило бы сил без труда перевозить ДВЕ танкетки в кузове (естественно соответствующе удлинённом) и ещё одну на буксире. Или наоборот – две тележки с танкетками «паровозиком» на буксире и ещё одну в кузове – причём в кузове Яг-10, места ещё осталось бы для экипажей и ЗиП-а.

Но, это пока. Чистая теория. Идеальный вариант наступит позже, когда в серию пойдёт ЗиС-5 (а лучше вообще ЗиС-6!). С грузоподъёмностью и проходимостью повыше, чем у АМО-2 и АМО-3 и не столь малосерийный как Я-5 и тем более Яг-10.

В общем, предположим такую структуру:

Три батальона Т-27 — по 53 машины в батальоне. Всего 159 танкеток.

В разведбате ещё 16 танкеток и 16 бронеавтомобилей. (Это помимо моторизованных рот разведчиков на мотоциклах и лёгких пикапах ГАЗ-4 в варианте для ВДВ).

Все танкетки (в теории!) обеспечены грузовиками для оперативных перебросок на большие расстояния.

Батальон «истребителей» БТ-2 – сперва 33 танка, позже – те же 53 машины.

Оперативные переброски – на колёсах. Для БТ-2 – это даже быстрее, чем грузовики с танкетками, пехотой и артиллерией.

Артиллерия:

Дивизион САУ СУ-4 – та самая ДРП Курчевского БПК-76 на шасси ГАЗ-ТК. Для артподдержки разведподразделений много не нужно.

Дивизион САУ СУ-12.

По возможности, батарея мощных зениток 3К на шасси Яг-10 в виде САУ 29К (в РИ было выпущено несколько десятков единиц).

Дивизион дивизионных трёхдюймовок обр. 02/30.

Батарея 122 мм гаубиц обр. 10/30.

Две последние артсистемы перевозятся в кузовах тех же ЗиС-ов.

ПВО – дивизион ЗПУ 4М (счетверённые Максимы в кузовах ЛЮБЫХ грузовиков – в идеале – трёхмостового ГАЗ-ААА).

Усиленный до четырёх рот (по одной для поддержки танкетных батальонов и одна боевого охранения) батальон мотопехоты. Само собой на грузовиках.

Все прочие службы так же «автомобилизированные».

Сколько таких бригад мог позволить себе СССР? С танкетками вообще никаких проблем – к 1934 году, их наклепали более 3 тыс.

Т. е., исходя из наличия танкеток и бэтэшек, без проблем можно было бы сформировать как минимум 15 таких высокомобильных мехбригад. Но, жадничать не будем и ограничимся лишь десятью.

Для них, соответственно, потребуется:

Т-27 – 175 х 10 = 1750

БТ-2 – 53 х 10 = 530

БА-3/6/10 – 16 х 10 = 160

ФАИ/БА-20 – 16 х 10 = 160

СУ-4 – 12 х 10 = 120

СУ-12 – 12 х 10 = 120

29К – 4 х 10 = 40

ЗСУ-4М – 18 х 10 = 180

76,2 мм пушки обр. 02/30 – 12 х 10 = 120

122 мм гаубицы обр. 10/30 – 4 х 10 = 40.

А ещё, было бы не плохо, включить в состав бригады хотя бы эскадрилью лёгких многоцелевых У-2.

С вооружением, в общем-то, никаких проблем.

Но есть одна очень большая проблема, делающая такие планы абсолютно не реальными — автомобилей в РККА обр. 1932 года имелось всего 5669, т. е. даже оставив практически без автомашин все прочие части РККА, максимум, можно дать в каждую из 15 бригад не более 300 грузовиков, что конечно мало! Лишь для перевозки собственно танкеток надо как минимум 175 грузовиков. И не абы каких, а трёхтонников! В одной бригаде из десяти! А на все? 1750! Столько тогда у РККА не факт что вообще было!

Реалистичный выход тут один – бригады формировать в качестве учебных БАЗ АБТВ, наполняя их матчастью сперва сугубо боевой (коли уж она более доступна), а в последствии, по мере «автомобилизации» армии, и транспортной, плавно доводя до состояния оперативной готовности.

А чтоб мы и в это, мирное, дефицитное по грузовикам время, были всегда готовы воевать, можно иметь, скажем, в округе, 3-5 таких мехбригад в виде баз с полным комплектом боевой техники, вооружений и личного состава, а для оперативных перебросок, иметь в том же округе, всего 1-2, специально для этого «заточенных», автотранспортных полка окружного подчинения. Вот когда грузовиков станет много и количество автотранспортных полков сравняется с количеством мехбригад – каждая из них получит свою – собственную, персональную.

Старый ворчливый критикан-скептик, конечно же, проскрипит, мол столько транспорта у РККА не будет никогда.

Но! Вполне себе мотивированная высокая потребность в автотранспорте – чем не повод, чтоб форсировать автопром как отрасль? Ведь на практике, укомплектовав полностью хоть одну такую опытную бригаду (хотя бы на время учений!), будет легко наглядно убедиться, что вся бригада может перемещаться со скоростью не гусеничных танков и тракторов, а автомобилей! Что намного быстрее и несравнимо надёжнее!

Вообще, мне одному всегда казалось странным, что в огромном СССР, с населением под 150 млн. чел. в 30-е, имелся всего ОДИН завод, производивший средние грузовики (ЗиС)? Один завод, производивший лёгкие грузовики (ГАЗ)? Всего ОДИН завод, производящий тяжёлые грузовики (ЯГАЗ) – да и те в крайне ограниченных количествах. Плюс ещё несколько сборочных площадок для спецтехники. ИМХО – это форменное безобразие, которое нам жёстко «аукнулось» во время ВМВ. Надо это безобразие СВОЕВРЕМЕННО исправлять.

Причём исправлять не только недостаточное производство, но и подход к обеспечению армии. Ведь в том же 1932 году, наш автопром выпустил одних только грузовиков почти 24 тыс. Конечно, это были даже не «захары». Напомню – для перевозки танкеток, надо 175 «трёхтонников». Ещё 16 для перевозки артиллерии (76 мм дивизионные пушки и 122 мм гаубицы). Ещё до десятка спецмашин на базе трёхтонника. Всего не менее 200 на бригаду. На 10 бригад, соответственно (не считая, разумеется «полуторок») необходимо 2 тысячи «захарообразных».

Много это или мало? До начала ВОВ в СССР было выпущено более 532 тыс. ЗиС-5. Из них, РККА получила 102 тыс. Согласитесь – 2 тысячи, по сравнению с этими цифрами сущий пустяк! Проблема в том, что цифры от конца 30-х, для начала 30-х и даже середины, не так чтоб что-то значат, если не приложить усилий для резкого роста автопрома в стране.

К тому же, понятно, что 10-ю лёгкими мехбригадами, АБТВ РККА не обойдутся. Ещё больше будет нормальных – танковых.

Но, даже упорно вернувшись в конец 30-х, и даже увеличив число таких бригад вдвое, как и количество трёхтонных грузовиков в каждой бригаде (переход с танкеток, на нормальные танки едва ли уменьшит потребность мехбригад в конкретных «захарах»), это всё равно не будет критической проблемой ни для страны, ни для РККА. 4 тыс. это не так уж много по сравнению со 102 тыс. Хотя армии и тех 102 тыс. катастрофически не хватало! Странная дилемма. С одной стороны, в абсолютных цифирях – машин вроде как много. А в конкретных частях – очень мало… Без бутылки хрен разберёшься.

Проблема в том, что и в 1932-ом и далее, вплоть до самого начала ВОВ заявки армии на автомобили систематически и хронически не удовлетворялись. Понятно, что заявки наверняка всегда были сильно завышены («проси больше – всё равно дадут меньше»), но доводить свою армию уж до такой-то степени «автонищенства», в которой мы встретили ВОВ, зачем? (Напомню, что при развёртывании армии перед ВОВ, даже получив своевременно (о чудо!) всю «приписанную» к армии технику из народного хозяйства, дефицит между наличной своей, плюс ПОЛУЧЕННОЙ по мобилизации, и полной штатной потребностью развёрнутой армии военного времени, выражался в умопомрачительной цифре в 244 тыс. автомашин различных типов и назначения!).

Понятно, что изрядная часть этого дефицита, оформилась в тот самый момент, когда советское руководство решило в дополнение к девяти имеющимся мехкорпусам, начать формирование ещё сразу 21 (под 6 тыс. грузовиков в каждом!). И как тут не вспомнить сетование Жукова, что принимая решение об их развёртывании почему-то не были учтены возможности промышленности… Хотя говорил он о танках, но и автотранспорта это, как оказалось, касается в ещё большей степени. Особенно учитывая уже накопленный за все предыдущие годы дефицит, который от того решения практически удвоился!

Дефицит, накопленный, при суммарном годовом выпуске к концу 30-х в 145 тыс. автомашин. Иначе как безобразным пренебрежением нуждами армии это и не назовёшь! И исправлять это безобразие, надо начиная с того самого 32 года, не допуская нарастания дефицита до той фантастической цифры.

Нет, безусловно, отнимать грузовики у народного хозяйства, тормозя тем самым индустриализацию или ещё того хуже, ущемляя МТС, способствуя голоду, последнее дело! Надо УВЕЛИЧИВАТЬ выпуск машин!

Завод КИМ развернуть до масштабов ГАЗ-а.

Построить КАК МИНИМУМ, ещё один «ЗиС». Причём ни в коем случае не на западе страны! Чем ближе к Уралу – тем лучше.

Полностью реконструировать ЯГАЗ, обеспечив его собственным двигательным кластером – чтоб выпуск тяжёлых грузовиков в Ярославле, был не ниже, чем средних на московском ЗиС-е.

В одном из крупных (а значит промышленно развитых) портовых городов на севере или востоке страны (а лучше – и там и там), развернуть сборочные площадки машин из отечественных комплектующих, которые в случае начала войны смогут быстро перейти на «отвёрточную» сборку машин из импортных деталей. Например – во Владивостоке, наладить сборку «Фордов» — хоть из комплектующих ГАЗ-а, хоть из импортных автокомплектов той же фирмы (причём не обязательно американских – те «Форд-Т» много где по миру производили). Тоже самое касается сборки в Архангельске грузовиков «Диспатч-СА» — хоть из комплектующих ЗиС, хоть из импортных. Благо машины в основе своей совсем не уникальные.

На логичный вопрос «за чей счёт банкет», отвечу более чем очевидной банальностью – исторически много раз доказано — если руководство СССР осознавало, что есть какая-то острая проблема и решать её необходимо срочно и «кровь из носу» — оно ВСЕГДА находило необходимые средства и ресурсы. Достаточно вспомнить историю ГАЗ-а – когда у СССР имелись огромные проблемы с американской валютой и правительство, с одной стороны, чуть не в приказном порядке требовало от всех учреждений до минимума сократить финансовые сделки с САСШ, а уже совершённые под любыми предлогами расторгать, с другой стороны – тоже самое правительство, изыскало средств на целый автозавод «под ключ», выторговав вполне выгодные условия! Даже ущерб от невыгодных пунктов договора, сумело нивелировать.

В заключение, о перспективе тех мехбригад. По мере понимания, что танкетка – зло, и по мере выпуска танков серии БТ, мехбригады (танковые и танкетные) неизбежно постепенно унифицируются по составу путём перевооружения танкетных батальонов с Т-27 на танки БТ. Сколько их мы сможем сформировать – будет зависеть, прежде всего, от наличия матчасти. Если все Т-26 будут сугубо собственностью стрелковых войск, то одних только БТ хватит для полного оснащения 33 мехбригад. (212 танков в четырёх батальонах бригады – три боевых, один разведывательный, на тех же БТ, но облегченных заменой пушки на крупнокалиберный пулемёт – вариант рассматривавшийся в РИ).

Конечно, 122 мм гаубицы и 76,2 мм дивизионные пушки, со временем, было бы не плохо заменить на САУ. «Лёгкие» – в виде «арттанков» с трёхдюймовкой (но обязательно с баллистикой дивизионной пушки) и «тяжёлые» в виде самоходных гаубиц – все на шасси тех же БТ ради унификации (об их «архитектуре» и количестве в бригаде, можно спорить).

Т-27 же, оставить в качестве учебных до полного износа. Для первичного обучения мехводов и тактической подготовки будущих командиров танковых подразделений, они ещё вполне годные машинки. Главное – их в бой не бросать! Ведь нашими врагами, будут не какиенить эфиопы, которых итальянцы на своих танкетках гоняли по пустыням…

Р.С. Почему в статье так акцентировано внимание на автотранспорте? Всё просто. Во-первых, без достаточного количества автотранспорта, любые бронетанковые части просто не имеют смысла.

Во-вторых, успех танковых частей, лишь вершина айсберга, основание которого – совершенная ЛОГИСТИКА! А транспорт – один из важных компонентов той логистики.

Ну и в третьих, тот же негодник Гудериан (которого давно уже принято «продвинутыми» людьми уличать в том, что он вовсе не «отец» «Панцерваффе» — ведь все теории танковой войны были на самом деле разработаны другими людьми, раньше Гудериана), «вырос» в «танкового гения-теоретика» с должности начальника АВТОТРАНСПОРТА! И, в отличие от «теоретиков» танковой войны, своих предшественников, концентрировавших своё внимание именно на танках, он действительно достоин считаться отцом «Панцерваффе», поскольку именно ему, как бывшему автотранспортнику, удалось вывести «правильные пропорции» автотранспорта и танков, и наладить транспортную ЛОГИСТИКУ, обеспечившую последним «условия наибольшего благоприятствования» для максимальной эффективности! А теории «танковой войны» — без всего этого, так бы и остались сугубо теориями…

![post-8346-0-90201200-1428124938[1].jpg](https://alternathistory.ru/wp-content/uploads/2018/05/post-8346-0-90201200-14281249381.jpg)