Британский исполин: противотанковая 183-мм САУ FV 4005

Статья Юрия Пашолока с сайта WARSPOT.

Содержание:

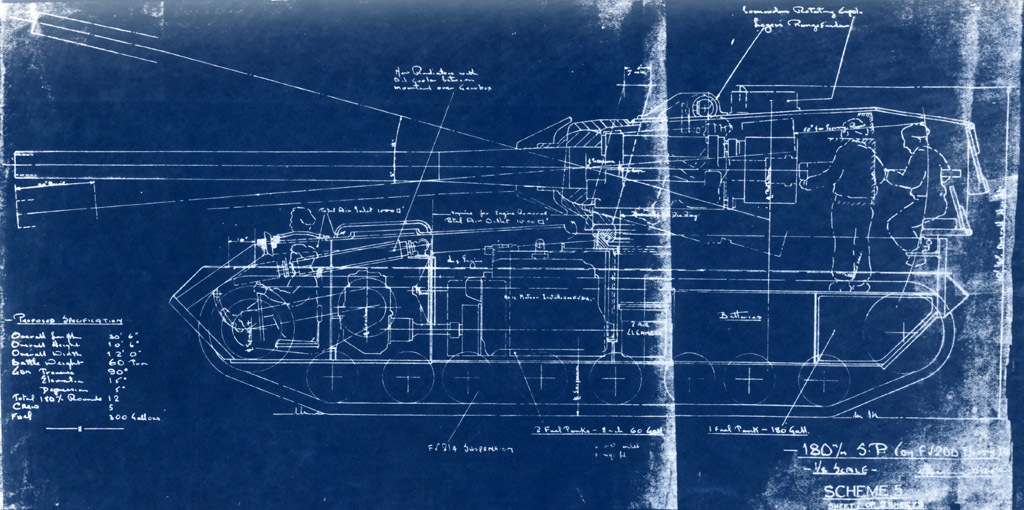

История мощнейшей английской противотанковой САУ началась в конце января 1951 года, когда в дополнение к САУ FV4004 Conway, вооружённой 120-мм пушкой L1A1, было решено запустить в разработку ещё более мощный истребитель танков. Ему суждено было стать самой мощной противотанковой САУ в мире из числа созданных в металле. Согласно требованиям заказчика, вооружение новой конструкции должно было уверенно поражать на расстоянии почти в 2 километра цель, имеющую броню 150 мм под углом наклона в 60 градусов. В качестве этой самой цели англичане в первую очередь рассматривали советский тяжёлый танк ИС-3. После появления на Параде победы в Берлине осенью 1945 года в течении почти десятилетия он считался на Западе самым страшным противником из числа танков.

«Противоисовая» пушка QF L4 и варианты САУ с ней

Чтобы их детище соответствовало предъявленным требованиям, конструкторам было необходимо гораздо более мощное орудие, чем L1A1. Англичане не стали мелочиться и остановились на калибре 7,2 дюйма (183 мм). Использование столь внушительного калибра было неслучайным: новое орудие базировалось на наработках по 183-мм гаубице BL 7,2-inch Howitzer, история создания которой восходит ещё к Первой мировой войне. Исходно гаубицы имели длину ствола 22,4 калибра, но уже с версии Mk.VI ствол удлинили до 33,1 калибра. Впрочем, и этой длины для борьбы с советскими тяжёлыми танками было недостаточно.

В 1950 году началась работа над QF L4 — самой мощной в мире танковой пушкой. Вес пушки составил чуть менее четырех тонн, а сила отдачи достигала почти 87 тонн. Для того, чтобы избавить расчёт от облака пороховых газов в боевом отделении, на стволе установили эжектор. Предполагался всего один тип боеприпаса – фугасно-бронебойный со сплющивающейся головкой (High Explosive Squash Head, сокращённо HESH). Поражает не только калибр L4, но и масса использовавшихся для пушки боеприпасов. Заряжание сделали раздельным, но и это не особо облегчило работу расчёта: масса снаряда составляла 72 килограмма, а заряда — 32,8 кг.

9 ноября 1950 года в Военном Министерстве состоялось совещание, посвящённое вопросу создания боевой машины, которую предполагалось оснастить сверхмощным орудием. По итогам совещания были определены 4 варианта перспективной САУ:

- полностью забронированная боевая машина (фактически танк) с вращающейся на 360 градусов башней;

- самоходная установка с мощным бронированием лобовой части, но с ограниченными по горизонтали углами наводки;

- самоходная установка с круговым обстрелом, но с минимальным бронированием;

- самоходная установка без бронирования.

Вариант 1/2: FV215

Контракт по разработке первого варианта изначально достался компании Morris, позже он перешёл к Vickers-Armstrongs. В качестве базы использовалось шасси тяжёлого танка FV200 с усиленной ходовой частью от тяжёлого танка FV214 Conqueror. Проект имел несколько наименований – Heavy Gun Tank No.2, Heavy Anti-Tank SP No.2, FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2, или просто FV215. Индекс Heavy Gun Tank No.2 был неверно интерпретирован историками, и в результате в информационном поле появился мифический проект, известный как FV215B. На самом деле под всеми этими индексами скрывалась одна и та же машина, вооружённая 183-мм пушкой L4.

В этом проекте соединились первый и второй варианты новой машины. Теоретически её башня имела возможность кругового вращения, но для стрельбы угол горизонтальной наводки ограничили 90 градусами. Чтобы огромный ствол не выступал далеко вперёд, башню разместили в кормовой части корпуса. Боезапас составлял всего лишь 20 выстрелов. По проекту скорострельность должна была составить 6 выстрелов в минуту, но те, кто указал подобные требования, оказались очень большими оптимистами. Внутренние размеры башни не позволяли разместить внутри механизм заряжания, а вручную достичь такой скорострельности орудия было нереально. Помимо пушки, вооружение составляли два пулемёта: первый из них был спарен с орудием, а второй выполнял функцию зенитного вооружения.

FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2, первый носитель 183-мм пушки L4. Дальше полноразмерного макета этот проект не продвинулся. Обратите внимание на рубленые формы орудийной маски. Они такие потому, что при помощи фанеры литьё показать весьма проблематично

65-тонную машину предполагалось разгонять до 31,7 км/ч, для чего в FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2 планировалось установить 810-сильный двигатель Meteor Mk.12. Что касается бронирования, то оно в ходе проектирования постоянно менялось. Толщина верхнего лобового листа корпуса варьировалась от 125 то 152 мм, борта имели толщину 50 мм (плюс бортовые экраны). Что касается башни, то конкретика в её бронировании была лишь в отношении лобовой детали, толщина которой составила 254 мм, то есть 10 дюймов.

Судьба FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2 оказалась несчастливой. Morris должна была изготовить сначала полноразмерный макет, а затем два прототипа – один для ходовых испытаний, а второй для обстрела. В июне 1954 года Vickers-Armstrongs, к которой перешёл контракт, получила аналогичное задание. Разработка самоходной установки продолжалась до января 1957 года. К тому моменту был изготовлен полноразмерный деревянный макет и 80% чертёжной документации. Но в Военном Министерстве Великобритании завёлся свой Хрущёв: разработка FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2 оказалась остановлена в угоду разработке управляемых противотанковых ракет.

FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2 в представлении художника Валерия Петелина. Эта картинка находится на обложке коробки для модели японской фирмы Amusing Hobby, которая не нашла ничего умнее, чем без разрешения взять за основу игровую модель из World of Tanks. Японцы бездумно скопировали все ошибки игровой модели: лобовая часть башни САУ планировалась как литая, а её рубленые формы в игре связаны с лимитом по полигонам и недостатком информации на момент создания

Вариант 4: FV4005 Stage I

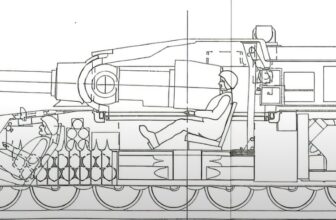

Что касается главного героя этого материала, САУ FV4005, то работы по ней были запущены чуть позже. Интересно, что от третьего проекта изначально отказались, перейдя сразу к небронированному варианту. Связано это с тем, что для достижения скорострельности 6 выстрелов в минуту без автомата заряжания было не обойтись. Vickers-Armstrongs не стала изобретать велосипед и разработала систему механизированной подачи боеприпасов, аналогичную той, что применили на 104-мм зенитной пушке QF 127/58 SBT X1, более известной как Green Mace. Установка 183-мм орудия с механизмом подачи боеприпасов известна как FV4005 Stage I. В качестве базы было использовано шасси танка Centurion Mk.3, которое соответствующим образом переделали. В кормовой части оборудовали массивный сошник, опускаемый при стрельбе, а на лобовом листе появились крепления для установки орудия по-походному.

После проведения испытаний, связанных, прежде всего, с исследованием стабильности машины при стрельбе, от такого воплощения идеи противотанковой САУ отказались. Было решено, что САУ подобных размеров, полностью лишённая брони – это чересчур, и даже механизм заряжания не стоит такого высокого риска для членов расчёта. Кроме того, на деле круговой обстрел оказался условным, так как мощная отдача ограничивала углы горизонтальной наводки орудия.

Вариант 3: FV4005 Stage II

В июле 1955 года появилась спецификация на более простой вариант 183-мм САУ, известный как FV4005 Stage II. От громоздкой системы подачи снарядов отказались, посчитав, что двух заряжающих вполне хватит. С учётом того, что даже в этом варианте больше 12 выстрелов на борту не помещалось, это решение выглядело вполне разумным. Взамен машина получила массивную башню. Общая высота 50-тонной САУ достигла 3,6 метра, что сделало её самой высокой боевой машиной, построенной в Англии.

Толщина башенной брони составляла всего 14 мм, так что даже против крупнокалиберного пулемёта она защищала не наверняка. С другой стороны, это было гораздо лучше, чем вообще ничего. Кроме того, Stage II получила спаренный с пушкой пулемёт, что было серьёзным подспорьем для борьбы с пехотой. Для загрузки боекомплекта в корме башни была предусмотрена большая дверь. Создатели FV4005 Stage II предусмотрели систему быстрой подачи запасных снарядов с грузовиков, что в определённой степени компенсировало небольшой боекомплект. Новая орудийная башня также базировалась на шасси Centurion Mk.3, на который установили опускаемый сошник и крепление орудия по-походному.

В марте 1956 года САУ FV4005 Stage II прошла огневые испытания, связанные с определением стабильности машины при стрельбе. В ходе первого этапа испытаний было произведено 32 выстрела на разных углах возвышения орудия. При стрельбе на угле возвышения 0 градусов раскачка носовой части машины достигала 22 см, а кормовой 12 см. Максимальные колебания достигались при возвышении 3 градуса и составили 27 см носовой части и 19 см кормы. Всего же в ходе испытаний было произведено 133 выстрела. Стрельба проводилась без экипажа, его роль исполняли манекены. Испытания показали, что стрельба не наносит манекенам увечий.

По итогам испытаний был составлен список переделок, но до них в итоге дело не дошло. В августе 1957 года программу FV4005 закрыли. В различных изданиях фигурируют разные теории, почему британцы отказались от сверхмощного истребителя танков. На самом деле причина была той же, что и в случае с FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2. Уже в 1958 году на вооружение английской армии поступили противотанковые ракеты Malkara, установленные на лёгких бронемашинах Humber Hornet. Система получилась на порядок компактнее и мобильнее, и на её фоне 183-мм самоходная пушка выглядела анахронизмом из прошлого.

После завершения испытаний оба варианта FV4005 оказались разукомплектованы. Корпуса Centurion Mk.3 отправили на другие программы, а орудийные системы оказались в учебных центрах. Башня FV4005 Stage II долгое время находилась возле стоянки Tank Museum Bovington, и лишь недавно её установили на шасси Centurion Mk.8. Даже в таком виде САУ представляет огромный интерес, являясь своеобразной эпитафией английским истребителям танков. Сейчас FV4005 Stage II находится у восточного въезда в музей. Возможно, что спустя какое-то время найдутся средства на её косметическую реставрацию и установку внутри помещения.

Источники

- Bill Munro, The Centurion Tank, The Crowood Press Ltd, 2005

- David Flether, The Big Gun Centurions, Classic Military Vehicles, 10–2012, Key Publishing Ltd

- Документы The Tank Museum, Bovington (TTM)

источник: https://warspot.ru/4393-britanskiy-ispolin-protivotankovaya-183-mm-sau-fv4005

Видимо им было выгоднее воевать против России. Или слишком боялись АВ с Германией.

Ошибаетесь, «им» было выгоднее воевать ЗА Болгарию. А вот Россия воевала не за себя (каких то претензий к Германии не имела), а за Сербии (т.е. «хвост выляет собакой»))

И вот опять выпячивается то, что Болгары воевали против России. Хотя по факту Россия в причинах войны никоим образом не стояла, и Болгария готова была выступить в поддержку тех, кто выступил бы против Сербии. А кто у нас воевал с Сербией в ПМВ? Праааавильно, Германия и Австро-Венгрия. Так что удивляться ничему не стоит. Но то, что Болгария оказалась на стороне Централи не значит, что Болгария начала войну против России.

На самом деле все было на порядок хуже.

В русскоязычной исторической литературе Вы не найдете внятных объяснений, почему же собственно не состоялся арбитраж Николая 2 после первой Балканской войны.

Вроде все были за, но вот злые Болгары выдвигали предварительные условия (элементарный поиск при этом покажет, что Сербы точно также выдвигали предварительные условия). В целом объяснения смехотворные.

А смехотворные они потому, что если говорить правду, то придется признавать, что Николай 2 тупо играл на стороне Сербов. В Петербурге ведь сидели «черногорки» Милица со Станой, и их «лобби» было сильнее любых аргументов здравого смысла.

Исторический факт (Сюрприз, сюрприз!) — это не Болгария разорвала союз с Россией. Это Россия разорвала «Русско-болгарскую военную конвенцию, от 31 мая 1902 года».

Сам факт находится относительно легко. А вот попробуйте найти дату разрыва! Не после начала второй Балканской, а ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ (Союз с Сербами заметьте никто при этом не разрывал, и на Сербов никто не давил. Как можно? Что Милица со Станой скажут?)

И с какого спрашивается перепоя, Болгария в ПМВ должна была воевать на стороне России, если в 1913 Россия откровенно играла на стороне её противников?

Дык я просто не стал погружаться в детали. Ибо если таки погружаться, то там все получается крайне печально 🙂 Я уже не первый год говорю, что Россия во внешней политике работать с «младшими партнерами» толком не умела, это не только Николая II проблема. Ситуация с Болгарией — лишь один пример из ряда многих. У Сергея Махова на этот счет много нелестного также упоминается. Но это — если стараться бесстрастно оценивать ситуацию. Большинство предпочитает обвинять в предательстве и прочем всех вокруг, предпочитая не видеть собственных исторических ошибок.

Сложно согласиться с такими утверждениями. Великие державы имели свои стратегические цели и интересы. Их позиция предсказуема. И подстраиваться под интересы правительств стран Балканского союза в такой ситуации нелепо. Особенно, если учесть, что эти интересы невозможно точно выразить. Что там можно точно выразить? Население имело одни интересы, новоявленная элита свои. Это проблема не великих держав, а мелких и националистически настроенных стран. То, что за несколько лет они ухитрились повоевать в разных коалициях говорит только о том, что эти страны видели ближайшую цель и для ее достижения рулили куда хотели и как хотели. И на последствия своих действий им было наплевать. Вообще молодые государства, возникающие на руинах империй — это серьезная угроза стабильности. Это всадники без головы. Балканские страны после ослабления османской империи — фактически спровоцировали первую мировую своей политикой. После Первой мировой ситуация повторилась. Теперь уже националистически ориентированная Польша своей политикой подыграла в развязывании второй мировой. Даже Англия и Франция не сумели повлиять на нее в позиции создания союза против Гитлера. Да чихать Польше на их интересы. Ей свои шкурные интересы были важней. Хотя шкуру сняли именно с Польши в первую очередь в итоге. Так и Болгарии было наплевать на всех. Все кто помог бы им вернуть свой кусочек — это… Подробнее »

Сложно согласиться с такими утверждениями. Великие державы имели свои стратегические цели и интересы. Так можно оправдать любые ошибки великих держав. Великие державы делают все правильно, потому что они великие. А если малые державы в результате шлют их нафиг, когда великие плюют на них — это предательство элит 🙂 То, что за просто так даже великой державе никто ничего не должен — уже дело такое… И подстраиваться под интересы правительств стран Балканского союза в такой ситуации нелепо. Именно это и пыталась сделать Россия, заигрывая сразу со всеми балканскими странами. В результате условно в ее сфере влияния остались Черногория, которую в прямом смысле приходилось содержать, и Сербия, в которой львиная доля влияния была французской, а в 1880-х, когда припекло, сербы очень резво оказались на побегушках у австрийцев. То, что за несколько лет они ухитрились повоевать в разных коалициях говорит только о том, что эти страны видели ближайшую цель и для ее достижения рулили куда хотели и как хотели. Говоря простым языком — вина малых держав в том, что они преследовали свои национальные интересы, а не становились слепыми марионетками в руках грандов? 🙂 И это при том, что Болгария, вероятно, одна из немногих держав на Балканах, которая до последнего не строила свою внешнюю… Подробнее »

И это разрушает РИ. Если бы Болгария получила поддержку РИ для достижения большинства своих интересов, она не присоединилась бы к Первой мировой войне или присоединилась бы к Антанты. Тогда война могла бы закончиться до Октябрьской революции, и РИ не исчезла бы.

Очень вероятно, во всяком случае не тогда. Ето вообще очень интересно, хотя ест нюансы. Варианты:

1. «Задоволенная» Болгария нейтральна, но только если Турция тоже, в противном случае Стамбуль быстро станет Константинополем)) В оба случая снабжение РИ через портов Ч. моря безпрепятственое.

2. Возможна прямая поддержка сербов против АВИ (следующего «больного человека» Европы)) хотя не сразу (болг. царю нейтралитет будет по душе, если Турция тоже нейтральна…) Но даже в етом случае Сербия (и Румыния?) не будут разгромлены.

3. Интересна будет позиция Греции- вероятно будет сидеть ровно (если турки тоже)

Нууу, на счет настолько короткой ПМВ, чтобы сохранилась империя, я не уверен… Но, скажем так — Балканский вопрос вышел бы совершенно иным. В реальности так вышло, что Болгария была «крайней» — т.е. ее в результате по краям обрезали, и она имела претензии ко всем соседям, что толкало ее в союз с Германией и Австро-Венгрией. Если Болгария доминирует на Балканах, то «крайним» государством получаются сербы, у которых претензии и к Болгарии, и к Австро-Венгрии, а силенок справиться с кем-то из них в одиночку — нет. Какой результат из этой адовой смеси может выйти — я даже представить боюсь. Прогерманская Сербия? С точки зрения реала — лютый бред, но при таких раскладах любые симпатии могут быстро перемениться…

Я не население стран назвал предателями, а руководство. Это не одно и то же. «Вина малых стран, что они преследовали свои национальные интересы, а не становились слепыми марионетками в руках грандов…» — именно так по сути. Хотя по тексту звучит обидно. При этом с чего Вы взяли, что они преследовали в ряде случаев свои интересы, а не шкурные интересы элиты? Может ли маленькая страна занять правильную позицию в окружении грандов, которые явно готовятся к драке? Ответа не знаю. Но если решение «за кого» зависит от того, кто предложит конфетку послаще — это неверно точно. А у Вас по ответу — Черногории дали конфетку, болгарам нет. Значит вперед в драку, где точно снесут голову (с конфеткой в зубах или без нее — это точно). Насколько века османского владычества поделили мелкие нации и изменили их структуру уже внутри себя — сказать сложно. Сербия, Болгария конца 19 века — это вовсе не эти же страны времен 13-15 века. Ошибка вероятно всех остальных, что они смотрели на Балканские страны исключительно как на жертв османской империи. Да там жертв развала этой империи было немало. После независимости — эти страны прошли слишком малый путь, чтобы иметь правительства, которые вменяемо бы осознавали интересы своих наций. Не на… Подробнее »

При этом с чего Вы взяли, что они преследовали в ряде случаев свои интересы, а не шкурные интересы элиты? Потому что когда вопрос заходит об объединении всех восточных славян под Россией, то это — несомненно устремление всего народа, а когда речь заходит об объединении всех болгар под Болгарией — то начинается уже «а может это шкурные интересы элиты», «а зачем им это», и т.д. Вся «агрессивная экспансионистская политика» Болгарии сводится к тому, что она пыталась возвратить свои границы к указанным по Сан-Стефано — т.е. границам проживания этнических болгар. Причем не болгары эту границу придумали, а россияне, и Россия впервые подняла вопрос именно о таких границах. Но когда болгары попытались уже даже без поддержки России выйти на эти границы теми или иными способами, почему-то вдруг зашла речь о предательстве. А у Вас по ответу — Черногории дали конфетку, болгарам нет. У меня по ответу Россия делала упор на укрепление отношений со страной-брелком, при этом игнорируя устремление страны, которая при некоторой поддержкой реально могла обеспечить ей защиту всех интересов на Балканах. С «младшими партнерами» тоже надо уметь работать, если начинать управлять ими в командно-приказном порядке и принципиально игнорировать их интересы — они рано или поздно уйдут в отрыв к тому, кто предложит… Подробнее »

Спасибо коллега Артур за верную оценку, к вашим словам ни прибавить, ни убавить))) Автора комментить- пустая трата времени, но коллега MIG все же коллега…

Кажется даже не Сербию тогда, а Турцию (!)- такая вот «многоходовочка» Александра III- «последного истинного» самодержца русского.

Кажется даже не Сербию тогда, а Турцию (!) Вот за османов ничего не помню, но видел немало информации о том, что Александр III по сути решил воспользоваться ситуацией, и руками сербов наказать за «непослушание» болгар, которые без его разрешения присоединили Румелию. Т.е., по факту в войне была сделана ставка на сербов. И — целиком себя не оправдала, так как болгары все же одержали верх. Без всякой помощи со стороны России. Поддержка турок тут скорее не именно ради турок, а ради сохранения статус-кво на Балканах. Александр сильно не хотел с кем-то воевать (как будто это обязательно было), перебдел, и решил, что действия болгар спровоцируют большой конфликт. В чем-то даже можно понять и принять такую точку зрения, но это российское «лучше перебдеть чем недобдеть» получалось тогда как-то уж совсем коряво — реальных предпосылок к большой войне из-за Болгарии и Румелии не было от слова совсем. Даже австрийцы вписались против болгар не сами, а сербов натравили. Тут как с Берлинским конгрессом — никакой необходимости в нем не было, но испугались англичан, которые не имели возможностей ни воевать сами, ни найти союзников для войны с Россией. Просто взяли на понт Российскую империю, а та и повелась. Как результат — пересмотр вполне законного Сан-Стефанского мира.… Подробнее »

Да они и без разрешения своего, болгарского князя ето сделали. Ето было народная инициатива как раз в Румелии, Батенберг был вынужден «вписаться». Что не помешало мстительному Александру3 добится его абдикацией. В результате Россия получила Сакс-Кобург- Гота на престоле… Нормализация отношении произошла лишь после коронации Н2.

Да, вся вторая часть 19в. русские опасались что англичане (и вообще европейцы) начнут османов дерибанить раньше, чем РИ будет «готова»- отстоять для себя все что хотела, в основном проливы и Царьгород, но и (очень!) много чего другого. Скажем Босна для Сербии- из за етого профукали результат войны 1878г. хотя тогда можно было согласится с претензий австрийцев, а потом…. и ишак, и падишах…))) Однако «идеалисты»… А вот «готовность» нет и поныне))

Да, то же сделали и в РЯВ с угрозами насчет крейсерства и использование кораблей ЧФ в войне.

Да, тоже кстати достаточно редкий случай для Балкан того времени.

Это с одной стороны. А с другой — постоянный страх сделать что-то не так, повести себя слишком решительно, забрать за раз слишком много, из-за чего европейцы могут объединиться против России, как в Крымскую. Из-за этого и на Берлинский конгресс пошли, и болгар стращали за чрезмерную активность. ЕМНИП, даже 1-я Балканская вызвала легкую панику — мол, чего ж это началось, сейчас европейцы подтянутся, и заварушка будет огого! Срочно прикидываемся шлангами, кабы чего не вышло! Короче, сплошные противоречия во внешней политике, и системные кидания из крайности в крайность. Ах да, еще одно противоречие — бояться любой активности на Балканах, но при этом поддержать Сербию в 1914 году. Не то чтобы у России было много вариантов совсем избежать войны (в цикле статей по соц-экономике я уже рассматривал этот момент), но все же…

ИЧСХ, ни шиша не поменялось…..

Даже не думал коментировать ету белиберду, полную фактических ошибок (несмотря на ее как бы «благожелательний» тон). Но вот комменты показали что знания форумчан отнюдь не исчерпиваются «популярной истории»)) Спасибо им за ето, все же сайт АИ- ето не ВО ))

Комментировать зачем так получилось незачем- уже рассматривалось. А вот почему полуграмотние писаки тему поднимают вновь и вновь- видимо востребована истор. паралель с настоящим делам.

Коллега, так ведь всегда очччень приятно найти неких врагов. Жидомасонов, рептилоидов, агентов госдепа и прочих. Не признавать же, что сами мудаки, пардон. А то ведь придется признавать грустные и совсем нескрепные вещи. Понятно, что это всех касается, но свой-то зубик сильнее болит. Вон, у пиндостании решили чутка поиграть на теме……..афроамериканцев))) в рамках предвыборной компании и укорочения Дональда и?…. И тут же начались разговоры и каких-то революциях, падении штатов и прочая белиберда 😉

Здраствуйте уважаемий. Мелко все ето теперь, в моей молодости весь капитализм таак загнивал, что еще чуть чуть…))))

И вам таки не хворать))) И всего, чего хочется))))

Таки да, стоял на краю пропасти и смотрел 😉

https://alterozoom.com/documents/15258.html