Большой стране — большие трактора

Согласно условиям Версальского мира, Германии в принципе запрещалось разрабатывать и строить танки. Ну, так демократизированные союзниками в хвост и гриву немцы (до прихода Гитлера к власти ещё чуть не пятилетка!) и разрабатывали и строили втихушку опытные образцы больших и маленьких «тракторов»…

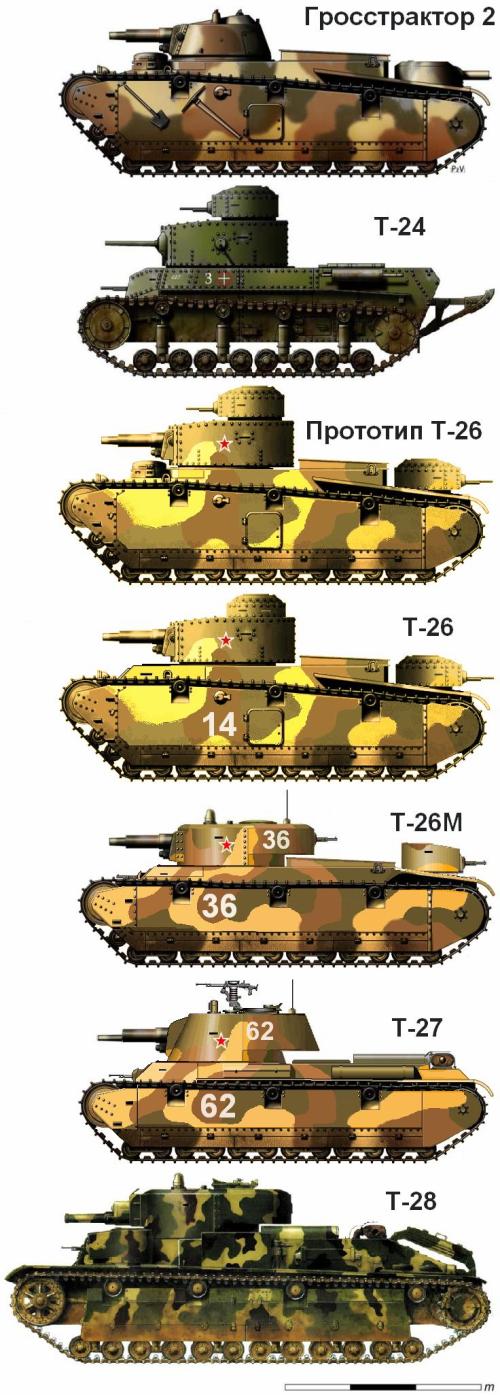

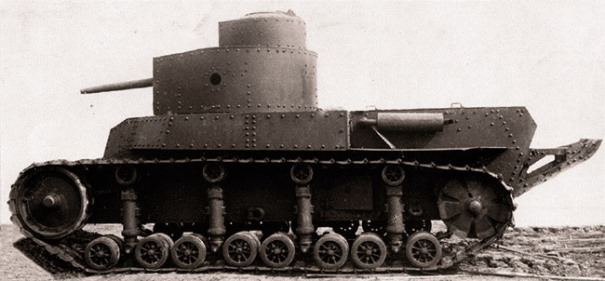

В 1930 году в СССР, на объект «Кама» под Казанью, были доставлены для испытаний (подальше от глаз англо-французов), помимо другой немецкой техники, шесть больших «тракторов» – «Гросстракторов», а конкретно изъясняясь, средних танков (согласно задания Рейхсвера – именно средних (массой до 20 т), а не тяжёлых, как многие думают) – по два от фирм «Крупп», «Даймлер-Бенц» и «Рейнметалл-Борзиг». Танки, кстати, чрезвычайно похожи друг на друга (и не только внешне).

По результатам испытаний, лучшим однозначно оказался «Рейнметалл».

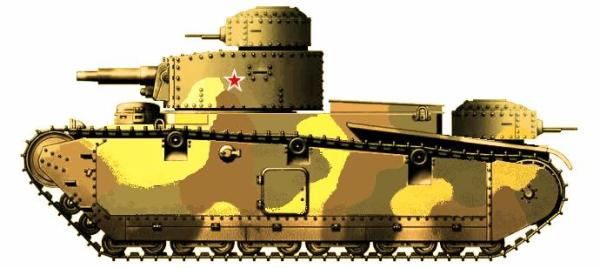

(«Гросстрактор» концерна «Рейнметалл-Борзиг». Обращает на себя внимание факт – танчег-то при ближайшем рассмотрении вовсе не так уж велик, как обычно кажется, когда смотришь на его фотки без «привязки» к чему-то, что позволяет его правильно «отмасштабировать». Мне прежде и самому казалось, что «Гросстрактор» — это нечто тяжёлое и очень большое. Ан нет! Всё довольно-таки умеренно)

«Гросстрактора» «Рейнметалла» более-менее успешно ездили, в то время как конкуренты больше простаивали из-за поломок «сырой» трансмиссии. Именно поэтому начинка среднего танка «Рейнметалл» послужила хорошим подспорьем при проектировании отечественного среднего танка Т-28.

Но АИ не про Т-28. Она скорее против Т-28 (который я, кстати, обожаю).

Практически параллельно с испытаниями немецких танков, в СССР, шла упорная борьба за доведение до ума и запуск в серию собственного среднего «манёвренного» танка Т-24.

(Кстати, тот самый «хвост» для преодоления траншей практически уравнивает Т-24 по длине с «Гросстракторами»)

Давайте для начала просто сравним ТТХ средних танков Т-24 ХПЗ и «Гросстрактор II» концерна «Рейнметалл-Борзиг».

Т-24 | «Гросстрактор II» | |

Масса (кг) | 18 500 | 19 320 |

Габариты (мм) | 5650*×2810 | 6600×2810 |

Двигатель (л.с.) | 250 | 250 |

Скорость (км/ч) | 22,5 | 40 |

Броня (мм) | 20 | 13-8 (сталь) |

Вооружение | 45-мм пушка** 4 пулемёта*** | 75-мм пушка 3 пулемёта |

Экипаж | 5 | 6 |

(* — длина по корпусу – без «хвоста», **- 45-мм танковая пушка Соколова оказалась неудачной и серийно не выпускалась. *** — четвёртый пулемёт устанавливался в боковой стенке башни и использовать его было крайне неудобно)

Из табличных данных становится понятно, почему немецкие средние танки, как утверждают некоторые знатоки, не произвели на наших специалистов «особого» впечатления (хотя, надо признать, «по мелочам» наподсматривали до хрена чего полезного – от той же подвески и трансмиссии «Рейнметалла» до сварки корпуса, спаренной установки вооружения, прицелов, приборов наблюдения и проч. «по мелочам»).

И странно, что те знатоки почему-то обошли вниманием факт, что после подробного знакомства с немецкими «гросстракторами» и «чёса» экспедиции Халепского по зарубежному танкострою, в СССР практически моментально и бесповоротно поставили на Т-24 крест, а на основе сведений, «пощупанных руками» о немецком среднем танке «Рейнметалл» и выболтанных англичанами о британском «Виккерс-16 тонн», начинается бурная возня с принципиально новым средним танком Т-28.

Мне одному это кажется интересным?

Вот и возникла у меня одна АИ идея…

Предположим, покопавшись в начинке рейнметалловского «Гросстрактора» (развивавшего по дороге, кстати, более 40 км/ч при большей, чем у Т-24 массе и двигле практически равной мощности) и сравнив его трансмиссию и подвеску с таковыми у Т-24, наши специалисты однозначно констатировали, что Т-24 – мёртворождённый анахронизм, сработанный кустарями районной МТС (ХПЗ). Что в принципе не удивительно.

Сравнив малохольное вооружение Т-24 с таковым у «Гросстракторов» (для которых уже имелась пушка калибра 75 мм и рассматривалась возможность установки 105-мм гаубицы), опять-таки осознали, что мы глубоко в ж…

Единственный параметр, по которому Т-24 выигрывает – это бронезащита. Но немцы и не скрывают, что на их машинах стоит её муляж в виде 13-8 мм конструкционной стали, и ежели речь пойдёт о серийном выпуске танков, броня на них будет стоять уже либо серьёзная, потолще, либо такой же толщины, но качественная, что позволит «Гросстрактору» ещё и… ПЛАВАТЬ! Один из «Гросстракторов» испытывали на плавучесть – и он, как утверждают, плыл, развивая скорость лишь за счёт перемотки гусениц до 4 км/ч! Как тут не вспомнить выражение о «сумрачном тевтонском гении»?

Понятно, что хотя «сырые» «Гросстрактора» фурор и в самом деле не произвели, для Т-24 это сравнение технологического уровня оказалось фатальным. Не забываем, что Т-24 проектировался как «маневренный» танк дальнего действия! При его-то трансмиссии, обеспечивающей лишь 22 км/ч скорости по шоссе и 140 км дальности?! На фоне 40 км/ч хорошо вооружённых «Гросстракторов» это смотрится не то что бледно – вообще никак. А тут ещё щенячий восторг Халепского и Гинзбурга от многобашенных британских танков (2-х-башенный лёгкий, 3-х-башенный средний, 5-башенный тяжёлый), и вуаля – Т-24 велено немедленно пустить под нож и похоронить без почестей, а завод ХПЗ (его разработчика) со всеми тамошними «кустарями» отдать под выпуск БТ. И без промедления начать проектирование С НУЛЯ собственных многобашенных, до зубов вооружённых, Т-28 и Т-35!

ИМХО – голимый волюнтаризьм и иррационализьм неких особо впечатлительных товарищей! Мы пойдём другим путём. АИ СССР НЕ тратит ни копейки народных денег на «тур Халепского» (соответственно, не покупает ни танкетку «ВКЛ», ни 6-тонник, ни 12-тонник, ни «зомбируется» 16-тонником и «Индепендентом»). Ну, разве только покупаем трансмиссию «шеститонника» для нашего Т-19, да танк Кристи приобретаем в САСШ через Амторг – потому как у нас и в самом деле высокоманевренной альтернативы ему нет, и в ближайшее время не предвидится. Как следствие, мы спокойно доводим в лучшем виде Т-19, осваиваем как и в РИ БТ и вообще не тратимся на разработку с нуля многобашенных громадин Т-28 и Т-35.

Вместо них, а так же вместо неудачного Т-24, деньги (кстати, не слишком большие) вкладываются в создание отечественной версии рейнметалловского «Гросстрактора».

Что, кстати, хронологически вполне совпадает с устремлениями самих немцев, которые в ходе испытаний своих «гросстракторов» в СССР, с 1930 по 1933 годы, не раз их переделывали и модернизировали, всемерно доводя до ума. И не зря. Если танки «Даймлер-Бенц» сразу по возвращении (как наименее удачные) установили в виде памятников, то танки «Рейнметалл» и «Крупп» честно прослужили в линейных и учебных частях аж до 1937 года, после чего были списаны по износу и, кстати, также заняли свои почётные места на постаментах.

Вполне, впрочем, заслуженно. Не их вина, что в доктрины Вермахта они категорически не вписывались и поэтому остались без потомства… (То же самое, кстати, можно сказать и о их «идеологическом» наследнике, трёхбашенном танке «Neubaufahrzeug», разработка которого была начата в 1933 году по итогам испытаний «Гросстракторов»).

В РИ, немцы, закончив совершенствование и испытания своей техники, а также проведя серию экспериментов с её тактическим применением, собрали вещички (в т. ч. матчасть до последнего болта) и просто укатили в свой фатерлянд. Если разработчики немецкой бронетехники и надеялись заинтересовать СССР своими конструкциями, имея ввиду какие-то коммерческие перспективы – то они жёстко пролетели. Сами «сырые» танки не впечатляли (в особенности по прибытии), а всё, что было полезного в их начинке, наши ребятишки старательно срисовали в «Каме» и так, «на халяву». Что же касается коммерческих перспектив, то они уже прочно связывали СССР с продукцией «Виккерс-Армстронг».

По сути, немцы пролетели, поскольку попали в хронологический капкан. Проще говоря, тупо опоздали. В 30-ом новенькие немецкие танки прибывают в СССР, и поначалу на испытаниях вообще не блещут. В том же 30-ом отправляется в свой вояж экспедиция Халепского.

И пока немцы доводят свои «Гросстрактора» до ума, СССР успевает проникнуться страстной любовью к «Виккерсу», подцепить у него дурную многобашенную болезнь, купить чмошную танкетку, 6- и 12-тонники, отказаться от Т-24 и Т-19, наладить выпуск двухбашенного Т-26 (плюс БТ-2), и даже разработать прототипы Т-28 и Т-35. И вся эта бурная деятельность (больше напоминающая заполошное Броуновское движение) уложилась как раз в промежуток с 30 по 33 годы! После чего никакие услуги немцев нам были на фиг не нужны (если, конечно, не учитывать прискорбный факт, что до середины 30-х наши танки всех типов были боеспособны очень условно!).

Но это в РИ. В АИ, СССР договаривается не с «Виккерсом», а с «Рейнметалл» о доработке шасси «Гросстрактора» под советские спецификации и отдельно оговаривает всяческую техническую помощь в освоении серийного выпуска среднего танка по этим спецификациям. Причём по задумке наших экономистов, этому танку предстоит взять на себя функции не только среднего, но и тяжёлого танков (с соответствующим добронированием).

Я уверен – это обойдётся значительно дешевле, чем сперва осыпать золотым дождём «Виккерс-Армстронг» и проходимца Гротте, а потом ещё и разрабатывать с нуля Т-28 и Т-35А.

Итак. Первый прототип не сильно отличался от оригинала. Усиленные подвеска и трансмиссия в глаза не бросаются. Адаптированный под этот танк 250-сильный М-6 в отсек, предназначенный для авиационного же BMW аналогичной мощности, водрузили общими русско-германскими усилиями.

Понятно, чтоб не сильно потерять в скорости (учитывая другой мотор и настоящее бронирование), пошаманили над бортовыми передачами, внедрив чисто немецкую фишку, ставшую обязательной для всех немецких танков, разработанных после «Гросстракторов» – я имею в виду переднее расположение трансмиссии, благодаря которой немцы на раз избавились от такой проблемы, как спадение гусеничных лент. (Бонусом, в корме стало больше места для установки М-6).

Советский «гросстрактор» получил, наконец, и настоящую броню: 25-мм лобовую (вертикальные детали корпуса с передней проекции) и 15 мм борт-корма и малые башенки.

Учитывая тогдашний «тренд» на многобашенность, пока отказа от кормовой башни нет. Да и зачем? Кормовая башенка штука весьма полезная в плане самообороны танка в ближнем бою при прорыве обороны противника.

Так вот. На месте пушечной немецкой башни, поставили большую башню от Т-24. Но без дурацкой боковой пулемётной установки. А вместо неудачной 45-мм пушки Соколова адаптировали рейнметалловское орудие, заменив его 75-мм трубу на 76,2-мм обрезок трубы дивизионной пушки обр. 1902 г. и перезаточив камору под наши стандартные выстрелы (заряд пороха ещё предстояло подобрать в ходе специальных испытаний). Таким образом, вооружение нашего «Гросстрактора», назову-ка я его, скажем, Т-26 (номера Т-26, Т-27, Т-28 и Т-35 в данной АИ свободны), теперь будет состоять из 76,2-мм пушки немецкого образца и четырёх пулемётов (спаренный, курсовой и два в малых башнях).

На испытания этот танк вышел уже в 1932 году (практически параллельно с модернизированными в «Каме» «Гросстракторами»), как и РИ прототип Т-28. Но, поскольку в отличие от вышеназванного Т-28, это была не «версия с нуля», а напротив, существенно усовершенствованная (причём совместными русско-германскими усилиями) машина, испытания прошли удачнее ровно настолько, что о разработке для серийного выпуска новой версии (как в случае с Т-28) речи не велось.

Единственные существенные изменения, отличавшие серийные машины от прототипа, это отказ от выступающих башенок водителя и пулемётчика в передней части корпуса (вместо них в крыше остались только посадочные люки) и замена пулемётной башенки на крыше главной, на командирскую наблюдательную (с бронёй не 15, а 25 мм), к тому же смещённую от оси вправо. На это пришлось пойти, поскольку при верхней малой пулемётной башне заряжать пушку нашими длинными 76,2-мм патронами оказалось неудобно.

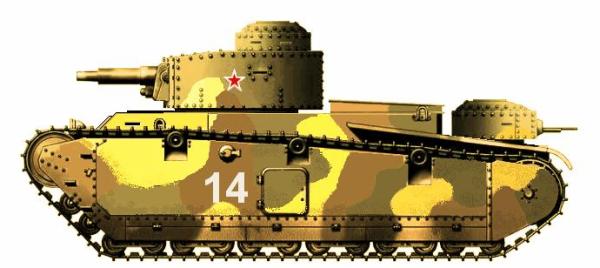

Танки первой, установочной серии выпуска 1933 года, в количестве 15 машин поступили на войсковые испытания в новоформируемую танковую бригаду специального назначения РГК. (Вообще, в 32-33 годах ЛКЗ усиленно формировал свой танкостроительный кластер, отчего первые танки изготавливались практически кустарно, по временной технологии с соответствующим качеством.

Недостатков у танка пока хватало. Хорошо, что не забыли внести в контракт с «Рейнметаллом» пункт, согласно которому мы могли обращаться за техническими консультациями с различными проблемными «узкими местами» танка к лучшим специалистам фирмы.

Всего же 1-я отдельная танковая бригада особого назначения РГК получила 35 танков Т-26 обр. 1932 г. (сформирован один батальон), последние из которых были приняты военной приёмкой в начале 1934 г. В том же году ЛКЗ, закончив реконструкцию, перешёл на полномасштабный выпуск более совершенной модели танка, в которой постарались устранить все недостатки первой серийной модели.

Трансмиссия и подвеска были, можно сказать, доведены до совершенства. Высота гусениц и корпуса в передней части уменьшены, став ровными по высоте по всей длине машины (минус один приподнятый передний каток) – долой «лишний» объём – плавать нашим танкам ни к чему. В связи с этим, упростилась и форма корпуса. Эвакуационный люк с борта машины перенесли в её днище под боевым отделением. От бортовых огневых точек тоже отказались. Новые башни смешанной клёпано-сварной конструкции были удобнее и уже не имели ничего общего с башнями Т-24. Большая башня хоть и лишилась командирской наблюдательной башенки, зато оснащалась электроприводом вращения и командирским перископическим прибором наблюдения (он же второй перископический прицел). В её развитой нише уже имелись и радиостанция, и кормовой пулемёт.

Бронезащиту усилили до 35 мм лоб корпуса и главной башни, 25 мм борт-корма корпуса и главной башни. Лишь малая кормовая башенка осталась при своих 15 мм.

Мощность двигателя достигла предельных для М-6 300 л.с. Но и их уже хватало только чтоб разогнать потяжелевший почти до 25 тонн танк до 32 км/ч.

С 1934 по 1936 гг. армия получила 350 таких танков.

В 1936 году РККА потребовала существенного усиления всех ТТХ танка. Что понятно. Танк довольно крупный (по сравнению с Т-26J) и, конечно, дорогой. В то же время, трёхдюймовую пушку немецкого образца (как на Т-26) удалось к тому времени поставить на шасси лёгких БТ и Т-19 (Предполагалось, что эта пушка станет основным вооружением их новых модификаций!). Скорость Т-26 и Т-26М уже не удовлетворяла военных. Бронезащиту, по примеру французского В-1, требовалось довести до абсолютной непробиваемости из ПТП калибром до 37 мм включительно (иначе на кой хрен он, такой хороший, вообще нужен?).

Новая версия Т-26, получившая столько нововведений, что удостоилась собственного индекса Т-27, лишилась кормовой пулемётной башенки, благодаря чему в танке удалось разместить мощный 450-сильный двигатель М-17Т и новую большую сварную башню конической формы. В башне монтировалась аж строенная установка 107-мм танковой гаубицы (создана Сячинтовым на базе 105-мм горной гаубицы Шнейдера обр. 1916 г., полученной из Франции ещё в ходе ПМВ, но оказавшейся невостребованной), 45-мм танковой пушки 20К и обычного пулемёта ДТ.

Прелесть 105-мм горной гаубицы Шнейдера заключалась в том, что она по весу и длине отката практически соответствовала нашей полковой пушке-трёхдюймовке, из которой в РИ «замутили» 76,2-мм танковое орудие КТ. Эту же, «осовремененную» Сячинтовым гаубицу в полевом буксируемом исполнении, на новом лафете с раздвижными, да ещё и разборными станинами, «сватали» горно-кавалерийским и горно-стрелковым частям РККА.

Самым серьёзным образом усилили бронезащиту танка. Толщина лобовой брони достигла 50 мм, бортовой и кормовой 35 мм. Соответственно увеличению массы усовершенствовали трансмиссию, усилили подвеску и существенно расширили гусеницы. Танк вообще стал сильно другим, вполне оправдывая новый индекс.

Танк пошёл в серию в 1937 году и до той поры, когда его сменил принципиально новый танк схожего назначения (38-тонный Т-28 обр. 1939 г. на торсионах и с дизель-мотором), РККА успела получить ещё 350 машин.

Таким образом, всего для РККА было построено 736 танков, прямых «потомков» немецкого «Гросстрактора» от «Рейнметалл».

Место АИ-шных средних танков в структуре РККА.

Поначалу танки Т-26/26М шли только на формирование отдельных танковых бригад специального назначения РГК (после 39-го года, по мере поступления на вооружение новых тяжёлых танков, машины старых моделей передавались в бригады округов).

В каждой такой бригаде, помимо прочих сил и средств, имелись два батальона по 33 танка Т-26/ 26М/ Т-27.

После формирования четырёх бригад РГК, аналогичные отдельные бригады специального назначения начали формировать в структуре наиболее важных округов, в качестве их стратегического резерва. Всего к началу ВОВ в РККА имелось 10 бригад окружного подчинения, имевших на вооружении танки Т-26М и Т-27 (все Т-26 к тому времени уже были переданы в учебные части или списаны). Из 10 бригад одна дислоцировалась на ДВ, входя в состав отдельной дальневосточной армии (перед войной была переброшена в БОВО), одна в МВО, одна передана перед войной из ЛВО в ПрибВО, две в БОВО и три в КОВО.

Напомню, что в РИ РККА получила 63 Т-35А и 503 Т-28.

Для сравнения, выпуск Т-28, Т-35А и АИ-танков по годам.

32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Всего | |

Т-28 | 1* | 41 | 50 | 32 | 101 | 39 | 96 | – | 131 | 13 | 503 |

Т-35 | 2* | 10 | 7 | 15 | 10 | 11 | 6 | – | – | 61 | |

Т-26/ Т-26М/ Т-27 | 1* | 35** | 50 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | – | – | 736 |

(* опытные машины. ** часть машин была принята армией уже в 1934 г.)

ТТХ:

«Рейнметалл» | Т-26 | Т-26М | Т-27 | Т-28 (РИ) | |

Масса (кг) | 19 320 | 23 000 | 25 000 | 29 500 | 25 200 |

Габариты (мм) | 6600×2810 | 6600×2810 | 6400×2800 | 6500×2800 | 7360×2870 |

Двигатель (л.с.) | 250 | 250 | 300 | 480 | 450 |

Скорость (км/ч) | 40 | 35 | 32 | 40 | 40 |

Броня (мм) | 13-8 (сталь) | 25-16 | 35-25 | 50-35 | 30-20 |

Вооружение | |||||

Пушки | 1×75 мм | 1×76,2 мм | 1×76,2 мм | 1×107 мм 1×45 мм | 1×76,2 мм |

Пулемёты | 3×7,92 мм | 3×7,62 мм | 3×7,62 мм | 3×7,62 мм | 4×7,62 мм |

Экипаж | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |

Теперь об истоках моего вопиющего оптимизма – почему практически равных по массе Т-26М и более тяжёлых Т-27 в сумме выпускается больше, чем РИ Т-28.

Тут, вообще-то, надо смотреть не почему альттанков выпускается больше, чем Т-28, а то, почему Т-28 выпускалось значительно меньше, чем мог бы выпускать ЛКЗ.

Известно, что танкосборочный цех ЛКЗ был рассчитан на выпуск 150 танков Т-28 в год. Почему Т-28 выпускалось меньше – кому интересно, легко может узнать из монографий по Т-28 – к тому на каждый год имелись свои как объективные, так и весьма субъективные причины. Перечислять их по годам я сейчас не буду (не о Т-28 статья), зато ТАНКОсборочный цех ЛКЗ параллельно с Т-28 как горячие пирожки штамповал краны и драги.

На мой взгляд, для 30-х годов это был чрезвычайно опасный перекос, сильно «отрыгнувшийся» нам в 41-ом. Жестяных Т-26 и БТ заводы штамповали по тыще в год каждый, а более-менее прилично защищённых Т-28 производилось крайне мало, хотя могло быть выпущено вдвое больше. Согласитесь, если бы летом 41-го те же картонные Т-26 шли в атаку при поддержке ТЫСЯЧИ Т-28, да ещё модернизированных и экранированных, это принесло бы пользы побольше, чем спешно брошенные в бой 1200 на всю голову «сырых» Т-34 с плохо знающими свои машины экипажами. При тыще исправных, экранированных и обеспеченных запчастями и обученными экипажами Т-28, мы имели бы возможность как-то доводить Т-34 до ума и учить как следует танкистов, благо в июне 41-го в западных округах их роль взяли бы на себя те самые Т-28.

А «Линия Маннергейма»! Имей РККА возможность использовать в Карелии не одну 20-ю тяжелотанковую бригаду, оснащённую Т-28 с бронёй в 30-20 мм, вооружёнными трёхдюймовыми «окурками», а две бригады с Т-27 (50-35 мм броня и 107-мм гаубицы) – возможно, Зимняя война закончилась бы не мирным договором с Финляндией в марте 40-го с последующим финским наступлением в Карелии в 41-ом, а капитуляцией Финляндии не позже февраля, установлением на территории страны Советской власти, а летом 41-го уже наши войска начали бы наступление на фашистов в Норвегии (откуда германскому флоту пришлось бы свалить раз и навсегда на радость не только норвегам, но и союзническим конвоям)! Да и ни о какой блокаде крупнейшего промышленного центра страны – Ленинграда уже не могло быть и речи! Финляндия-то – наша!

Вот к этому я и подвожу. Альтернативный Т-26 мог быть с немецкой помощью быстрее и качественнее спроектирован. С немецкой же помощью быстрее запущен в серийное производство с более высоким качеством изготовления. Вспомните, сколько денег мы сэкономили бы, не связываясь с чудаком Гротте, с «Виккерсом», и сколько сэкономили бы не вкладываясь в разработку Т-28 и Т-35 – притом, что их разрабатывать пришлось дважды (сперва прототипы, а потом, практически заново, и серийные машины). А сколько было потрачено на их освоение в серии? При мощном АИ Т-26, отдельный тяжёлый Т-35А в принципе не нужен. Кроме того, учитывая, что Т-26М, а тем паче Т-27 – машины уже явно не среднего, а скорее переходного средне-тяжёлого класса, можно предположить, что настоящий средний, или средне-лёгкий, или просто лёгкий танк противоснарядного бронирования (кому как угодно!) с усиленным вооружением в стране начнут разрабатывать гораздо раньше и интенсивнее, чем в РИ, и на вооружение он будет принят не в 39-ом, а, скажем, в конце 37-го, начале 38-го. А это время – то самое, которого нам так не хватило, чтоб сделать Т-34 по-настоящему боевым и освоить его в строевых частях.

Опасаться связываться с немецкими компаниями оснований нет: начало 30-х – это ещё экономический кризис, когда любой заказ немцам только в радость (тот же «Рейнметалл» тогда же разработал для СССР шесть новейших артсистем), а все договора, заключённые до прихода Гитлера к власти, немцы соблюдали и при нём самым пунктуальным образом. Разрыв экономических связей между СССР и немецкими фирмами происходил постепенно, по мере насыщения германских концернов заказами от возрождающейся германской армии (в иностранных заказах они просто переставали нуждаться, что вполне соответствовало и громкой внешнеполитической риторике фюрера), что произошло не вдруг и не сразу – Гитлер лишь в 35-ом объявил о переименовании опереточного Рейхсвера в Вермахт и доведении его до 35 дивизий – что вообще-то для Германии и её промышленности – пустячок. А к тому же 35-му, и мы-б в германской помощи уже не шибко нуждались (относительно танка, конечно).

В общем, ИМХО – АИ-вариант не только более продуктивен в военном отношении, он ещё и экономически и даже политически более выгоден.

Сравняшка.

Р.С. Иной читатель сурово возразит: покупаем немецкую сырятину, чтоб потом несколько лет доводить её до ума! И чем это лучше разработки с нуля Т-28 и Т-35? А вот хрен! Сырятиной «Гросстрактор» от «Рейнметалл» был в год своего создания – на рубеже 28-29 гг. В СССР на испытания он уже прибыл в 30-ом фактически фаворитом из трёх конкурирующих моделей, ещё доводился до ума и совершенствовался, и к моменту описываемых событий (1932 г.) из него вполне уже получился нормально доведённый средне-тяж навроде французского В-1 (минус серьёзная бронезащита).

Причём за его конструкцию мы навряд ли заплатим больше, чем в РИ заплатили за оказавшийся вообще не нужным «Виккерс-12 тонн» – не забывайте, что с немцами у нас были хорошие отношения, а с англичанами как раз вообще напротив.

И самый наглядный пример – танк Кристи: вот уж точно, его мы покупали как ходовой макет, из которого потом, методом «доработки напильником» получился вполне себе хороший танк.