Крейсеры типа «Богатырь» считаются одними из самых удачных бронепалубных крейсеров начала ХХ века. Изначально они строились для проведения рейдерских операций на удаленных коммуникациях Британской империи (в союзе с германскими военно-морскими силами), но, по иронии судьбы, были вынуждены воевать на замкнутых пространствах Балтики и Чёрного моря против германского и турецкого флотов

К концу XIX века ведущие военно-морские державы пришли к выводу о необходимости наличия в составе флота крейсеров – кораблей, способных уничтожать вражеские транспортные суда, а также нести эскадренную службу. По мнению морских теоретиков, флот нуждался в крейсерах трёх типов:

- больших крейсерах (в более поздних источниках фигурируют как «тяжёлые» или «броненосные»), предназначенных для действий на океанских коммуникациях;

- средних крейсерах (в более поздних источниках фигурируют как «лёгкие» или «бронепалубные»), действующих недалеко от собственных военно-морских баз;

- малых крейсерах (в более поздних источниках фигурируют как «вспомогательные» или «авизо») – быстроходных кораблях, предназначенных для разведки при эскадрах линейных сил.

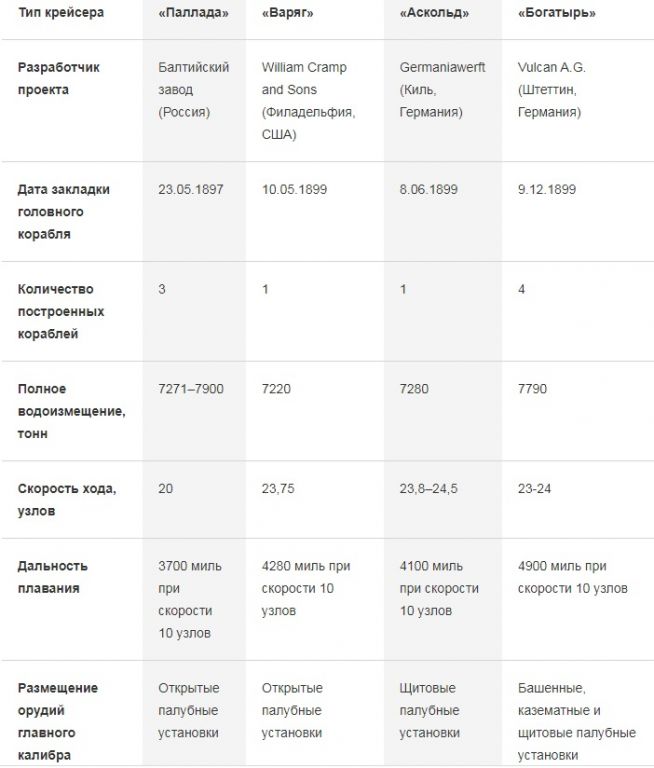

Военно-морская доктрина Российской империи в целом соответствовала мировым тенденциям. Так, введённая в 1892 году классификация предусматривала наличие в составе флота крейсеров 1-го (разделялись на броненосные и бронепалубные крейсеры) и 2-го рангов. Кораблестроительные программы, принятые в России в 1896 и 1898–1904 годах, предусматривали строительство двадцати крейсеров всех типов для Балтийского флота и двух крейсеров для Черноморского флота. Основная часть крейсеров Балтийского флота предназначалась для создаваемой в его составе эскадры Тихого океана (c 12 мая 1904 года – 1-я эскадра флота Тихого океана). Морское министерство получило необходимые средства, но израсходовало их довольно нерационально, построив в итоге всего восемнадцать крейсеров. Срыву программы в немалой степени способствовал Морской технический комитет (МТК). В результате постоянного изменения его требований к тактико-техническим характеристикам новых кораблей флот в итоге получил шесть броненосных крейсеров полным водоизмещением 11 000–15 000 тонн четырёх различных типов, девять бронепалубных крейсеров полным водоизмещением 7000–8000 тонн четырёх различных типов и четыре бронепалубных крейсера полным водоизмещением 3000 тонн трёх различных типов.

Увеличение количества строившихся бронепалубных крейсеров за счёт уменьшения количества броненосных принято связывать с курсом Морского министерства на отказ от планировавшейся ранее крейсерской войны против Британской империи в пользу плана создания броненосной эскадры, которая превосходила бы по силам японский флот. Появление бронепалубных крейсеров водоизмещением 3000 тонн, оптимально приспособленных для действий на японских торговых путях, приближенных к российским военно-морским базам, вполне соответствует этому предположению. А вот появление более крупных (так называемых «7000-тонных») крейсеров в антияпонскую доктрину не вписывается – корабли, вооружённые 152-мм орудиями, были слишком мощными для борьбы с японскими крейсерами 2-го ранга и слишком слабыми для борьбы с башенными броненосными крейсерами, вооружёнными 203-мм орудиями. Появление 7000-тонных бронепалубных крейсеров явилось скорее следствием многочисленных компромиссов, направленных на создание универсального крейсера для борьбы с любым потенциальным противником, чем до конца осмысленным и просчитанным решением. Подобные попытки создать «идеальное оружие», как правило, завершаются напрасной тратой времени и ресурсов, но, к счастью, наибольшей серией среди 7000-тонных крейсеров были построены определённо самые совершенные крейсеры типа «Богатырь», в известной мере опередившие своё время и предвосхитившие появление в 30-х годах башенных крейсеров так называемого «вашингтонского» типа.

Содержание:

Тактико-технические характеристики

Подготовленная к 13 апреля 1898 года окончательная редакция «Программы для крейсера в 6000 тонн водоизмещения» сформулировала основные требования к кораблю:

- водоизмещение – 6000 тонн;

- дальность плавания – порядка 4000 миль при скорости в 10 узлов;

- скорость хода – не менее 23 узлов;

- использование в качестве основного артиллерийского вооружения 152-мм пушек Канэ с длиной ствола в 45 калибров (способ размещения орудий не регламентировался);

- бронирование палубы и боевой рубки.

Интересно, что первые корабли нового типа были заложены ещё в мае 1897 года – почти за год до принятия окончательной редакции «Программы». По причине управленческой неразберихи (русские адмиралы так и не смогли окончательно согласовать требования к новому типу крейсеров) и сжатых сроков строительства, вынудивших обращаться к различным судостроительным компаниям, императорский флот, как упоминалось ранее, получил девять бронепалубных крейсеров четырёх различных типов.

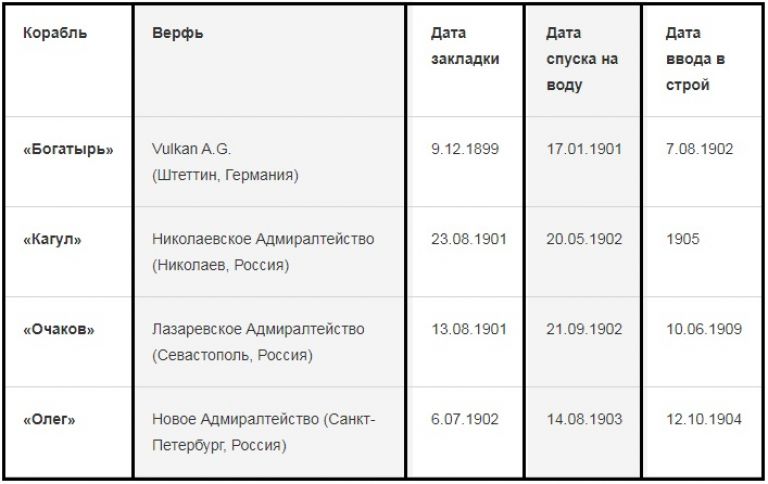

Строительство крейсеров типа «Богатырь» осуществлялось четырьмя различными верфями (одной германской и тремя российскими).

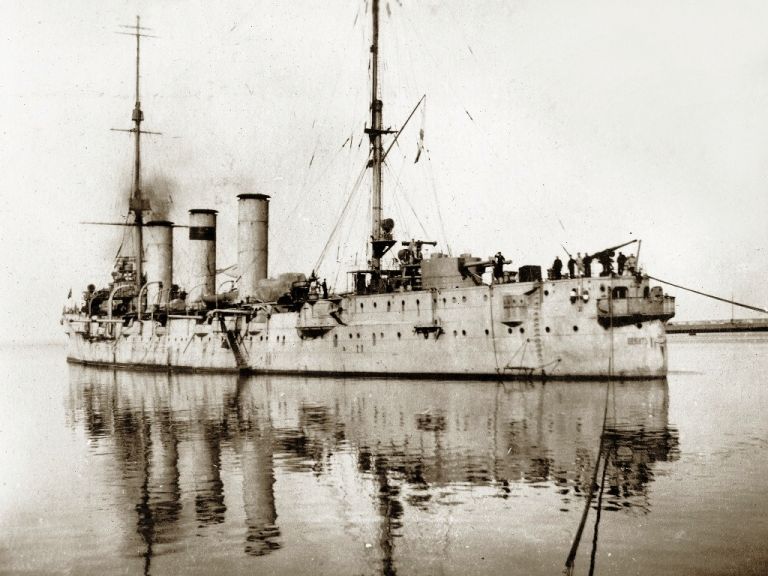

Корпус крейсера «Витязь», заложенного в 1900 году (дата торжественной закладки – 4 июня 1901 года) на верфи «Галерный остров» в Санкт-Петербурге, был уничтожен мощным пожаром 13 июня 1901 года, что привело к необходимости закладки вместо него крейсера «Олег». Крейсеры «Богатырь» и «Олег» строились для Балтийского флота, а «Кагул» и «Очаков» – для Черноморского флота.

Конструкция

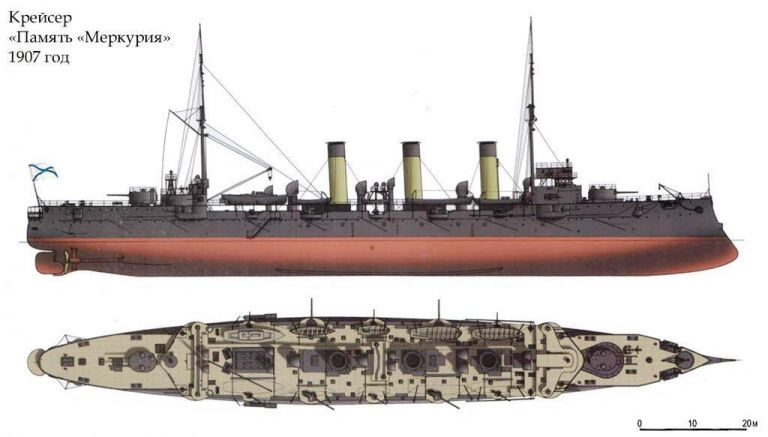

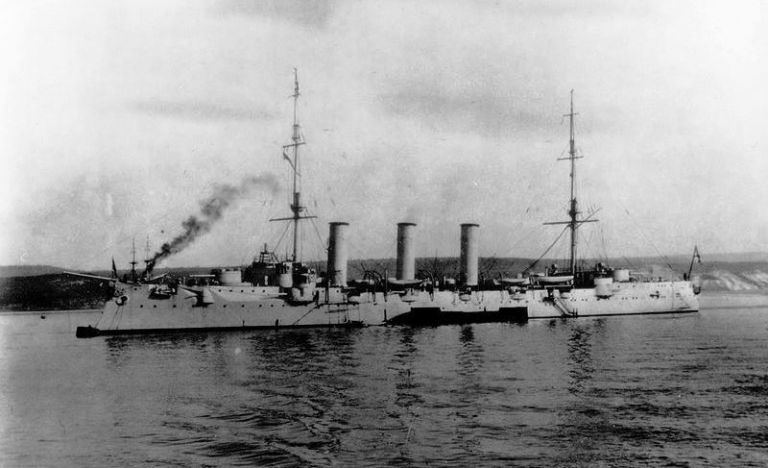

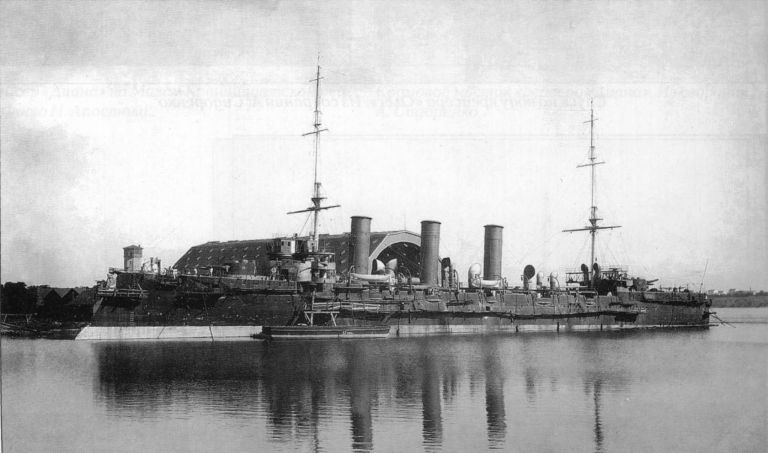

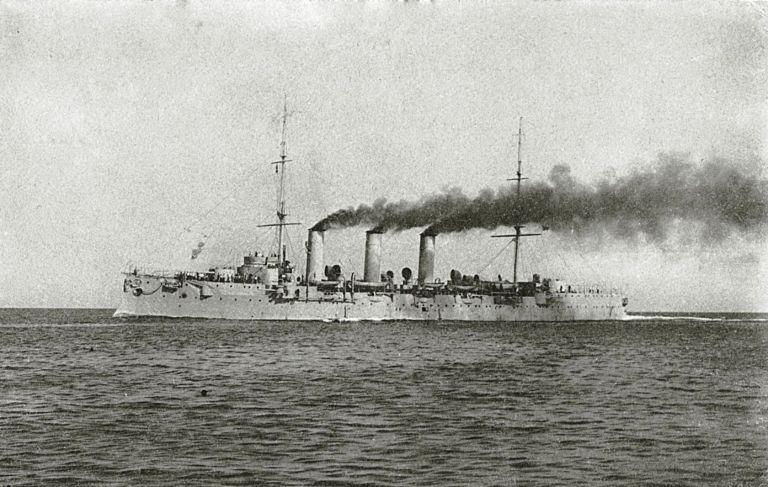

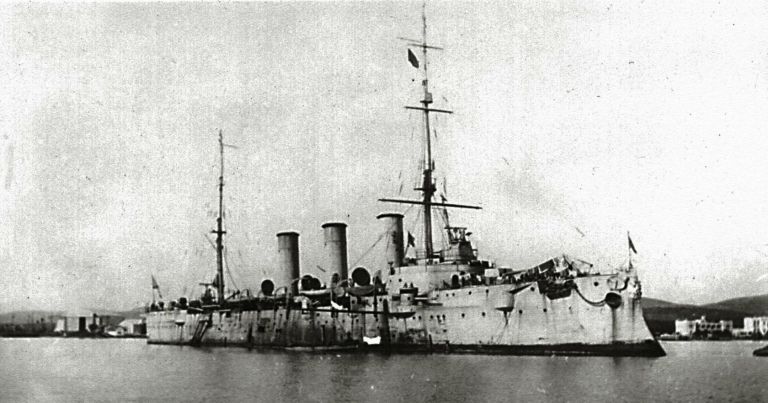

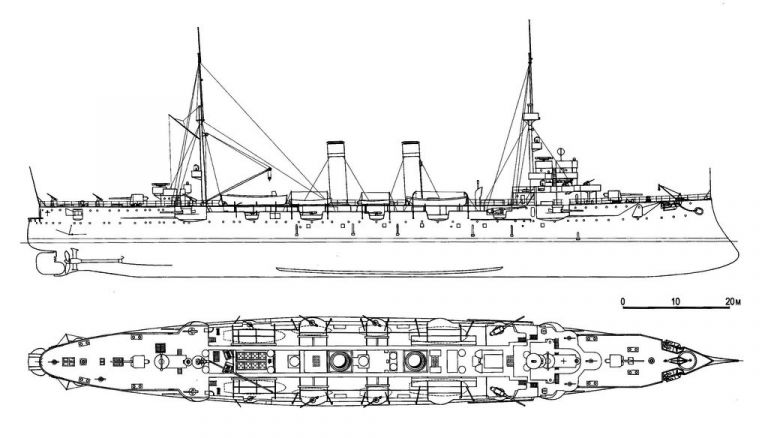

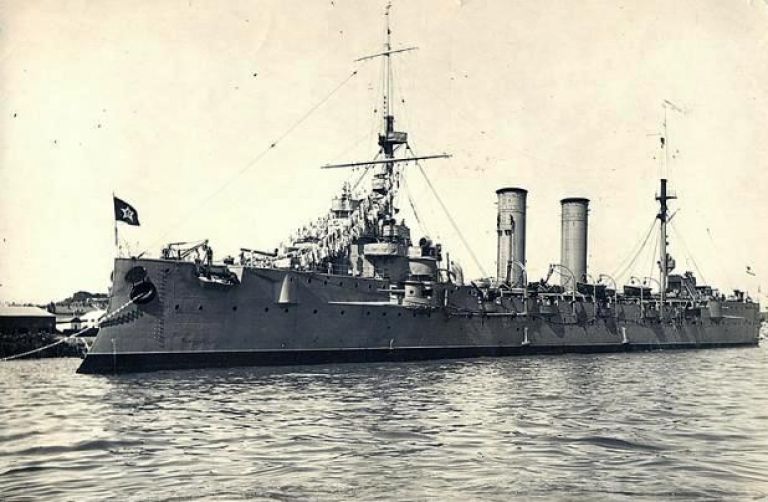

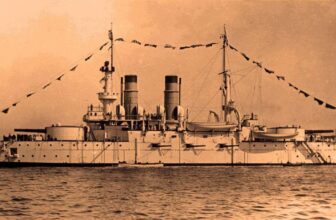

Крейсеры типа «Богатырь» имели трёхтрубный силуэт с короткими полубаком и полуютом. Конструктивно корабли российской постройки несколько отличались от головного крейсера, что было вызвано причинами как объективного (в процессе строительства была изменена номенклатура вооружений), так и субъективного характера (как ни странно это звучит с точки зрения современных реалий, но в начале ХХ века отсутствовало такое понятие как внутренняя спецификация проекта, и детали, произведённые различными подрядчиками, существенно отличались друг от друга). Видимым отличием «черноморских» крейсеров от «балтийских» являлась плавная линия форштевня без утолщения в его средней части.

Тактико-технические характеристики бронепалубных крейсеров типа «Богатырь»:

Вооружение

Первоначально при строительстве бронепалубных крейсеров МТК предполагал установку:

- артиллерии основного калибра (носового и кормового 203-мм и бортовых 152-мм орудий);

- 47- и 75-мм «противоминных» орудий;

- 37- и 47-мм шлюпочных орудий Гочкиса;

- двух надводных (курсового и кормового) и двух подводных 381-мм торпедных аппаратов.

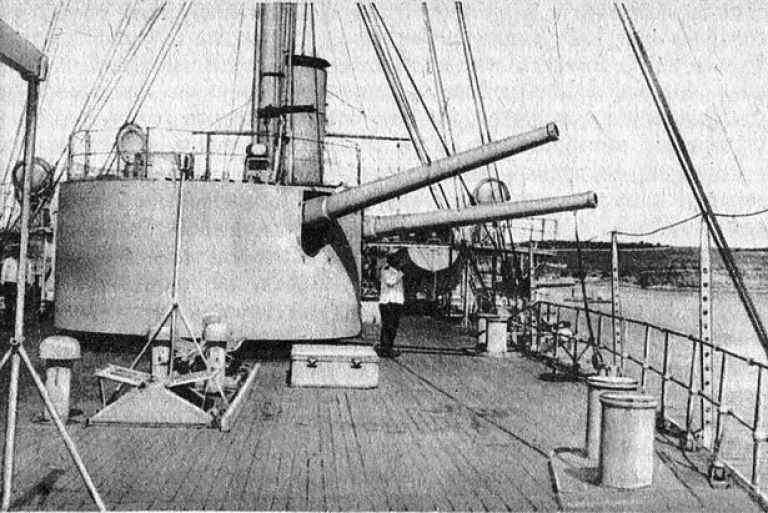

Однако генерал-адмирал Российского флота Великий князь Алексей Александрович приказал унифицировать орудия главного калибра, заменив 203-мм пушки на 152-мм. Идеологом этого решения являлся авторитетный флотский артиллерист Н. В. Пестич, полагавший, что «град снарядов из 152-мм пушек нанесёт врагу больший урон, чем меньшее число попаданий из 203-мм и других более крупных пушек». В итоге крейсеры типа «Богатырь» получили по двенадцать 152-мм пушек Канэ с длиной ствола в 45 калибров (четыре – в двухорудийных носовой и кормовой башнях, четыре – в казематах на верхней палубе (побортно от обеих мачт) и четыре – в спонсонах в центральной части корабля) с общим боекомплектом в «2160 раздельных патронов».

Отказ от 203-мм орудий часто критикуется специалистами, ссылающимися на мнение командира крейсера «Кагул» капитана 1-го ранга С. С. Погуляева, который во время Первой мировой войны настаивал на замене двухорудийных 152-мм башен на одноорудийные 203-мм. По мнению Погуляева, после таких изменений «встреча крейсера даже с «Гебеном» (имеется в виду германский линейный крейсер Geben – прим. автора.) не будет иметь того обидного, тяжёлого характера полной беззащитности, на какую обречён корабль, вооружённый только шестидюймовыми орудиями». В известной степени можно согласиться с обеими точками зрения. С одной стороны, Пестич был прав, поскольку опыт русско-японской войны показал, что корректировку огня можно вести только при залпе не менее чем из четырёх орудий, что делало два 203-мм орудия «Богатыря» пригодными для стрельбы лишь при преследовании или отрыве от противника и исключало их использование при бортовом залпе. С другой стороны, прав Погуляев, так как уже в ходе Первой мировой войны выяснилось, что вести залповую стрельбу совместно (централизованно) башенными и палубными орудиями невозможно по следующим причинам:

- разная скорострельность башенных и казематных орудий вследствие различия способов их наводки;

- более сложная корректировка стрельбы башен из-за вызванного их проворачиванием рассеивания снарядов;

- различие поправок при управлении стрельбой из-за использования прицелов разных типов;

- разная дальность стрельбы при огне на поражение из-за неприспособленности башенных элеваторов к подаче снарядов с баллистическими наконечниками.

Практически неосуществимым оказалось и чередование прицельных залпов башенных орудий с залпами палубных орудий – башни требовали проверочных залпов, и для них был необходим специальный управляющий стрельбой. В итоге носовая и кормовая башни использовались только при преследовании или отрыве от противника (в таких случаях предпочтительным было бы наличие более мощных 203-мм орудий). Таким образом, можно сказать, что теоретически верная идея Пестича была неверно реализована на практике. Не меньше нареканий вызвала и противоминная артиллерия, состоявшая из двенадцати 75-мм орудий Канэ с длиной ствола в 50 калибров (восемь – на уровне верхней палубы, четыре – над казематами) с общим боекомплектом в «3600 унитарных патронов» и шести 47-мм орудий Гочкиса. Ярким примером низкой эффективности 75-мм орудий является попытка расстрела русскими крейсерами турецких лайб у порта Ризэ во время Первой мировой войны. После двадцати восьми безрезультатных выстрелов (согласно отчёту, 75-мм снаряды, попадавшие в воду у ватерлинии, не разрывались, а рикошетировали и разрывались на берегу) лайбы были уничтожены из 152-мм орудий. Кроме вышеупомянутых орудий, крейсеры получили по два 37- и 47-мм шлюпочных орудия Гочкиса.

Попытки изменить артиллерийское вооружение новых крейсеров начались буквально сразу после утверждения проекта. Из множества предложенных проектов следует выделить несколько наиболее примечательных. Так, уже 20 сентября 1899 года Балтийский завод представил проект, предусматривавший башенное размещение всех двенадцати 152-мм орудий. Такое решение позволяло существенно увеличить эффективность артиллерии главного калибра за счёт использования центральной наводки. Однако этот, безусловно, прогрессивный проект был отвергнут из-за невозможности своевременного изготовления необходимого количества башен. После русско-японской войны командир крейсера «Олег» капитан 1-го ранга Л. Ф. Добротворский предложил демонтировать четыре бортовых 152-мм и все 75-мм орудия, заменив казематные 152-мм орудия на американские 178-мм. Проект Добротворского также предусматривал бронирование казематов и установку 89-мм броневого пояса, что, по сути, превращало корабль из бронепалубного крейсера в броненосный. Морское министерство признало этот проект слишком радикальным, ограничившись более консервативными изменениями. На определенном этапе в качестве основного рассматривался проект А. А. Баженова о замене восьми 75-мм орудий на шесть 120-мм, что должно было увеличить огневую мощь корабля на 15%, но и эта идея не была реализована. В соответствии с записью в журнале МТК по артиллерии №13 от 21 сентября 1907 года, было признано, что «установка 120-мм пушек, действительно, могла бы усилить огонь крейсеров, но к несчастью, в запасе сейчас нет ни станков, ни орудий этого калибра, а изготовление их займёт значительное время. Поэтому правильнее будет вопрос о перевооружении этих крейсеров отложить на будущее, приурочив ко времени их капитального ремонта». В итоге зимой 1913–14 годов на крейсере «Память Меркурия» (до 25.03.1907 – «Кагул») были демонтированы десять (по другим данным – восемь) 75-мм орудий, а количество 152-мм орудий увеличено до шестнадцати. В марте-апреле 1915 года подобную модернизацию прошёл и крейсер «Кагул» (до 25.03.1907 – «Очаков). В 1916 году было принято решение о замене всех 152-мм орудий на 130-мм с длиной ствола в 55 калибров. Фактически же до начала революции замену орудий успели произвести на всех крейсерах кроме «Памяти Меркурия». Помимо этого, в последние годы существования Российской империи развитие авиации породило вопрос о необходимости вооружения крейсеров зенитными орудиями, и в 1916 году «черноморские» крейсеры получили по два, а «балтийские» – по четыре 75-мм зенитных орудия Лендера.

Первоначальный проект предполагал вооружение каждого крейсера двумя надводными и двумя подводными 381-мм торпедными аппаратами, однако в ноябре 1901 года Великий князь Алексей Александрович принял решение об отказе от установки на корабли водоизмещением до 10 000 тонн надводных торпедных аппаратов по соображениям безопасности. В результате этого на крейсерах «Олег», «Очаков» и «Кагул» были установлены лишь по два подводных торпедных аппарата калибра 381 мм.

Бронирование

В отличие от многих своих «современников», бронепалубные крейсеры типа «Богатырь» получили весьма серьёзное бронирование (по проекту масса брони составляла 765 тонн или около 11% от водоизмещения корабля). Толщина броневой палубы достигала 35 мм в плоской части и 53 мм на скосах, а над машинным и котельным отделениями она была усилена до 70 мм. В ряде источников утверждается, что толщина скосов на «черноморских» крейсерах достигала 95 мм, но, вероятнее всего, речь идёт о броне в области машинного и котельного отделений. Над машинами располагался броневой купол толщиной 32–83 мм. Башни главного калибра имели толщину стенок 89–127 мм и крыши – 25 мм. Бронирование казематов составляло 20–80 мм, подачи – 63–76 мм, барбетов – 75 мм, орудийных щитов – 25 мм. Боевая рубка, связанная с подпалубными помещениями шахтой с 37-мм броней, имела 140-мм стены и 25-мм крышу. Вдоль ватерлинии были оборудованы коффердамы, заполненные целлюлозой, быстро разбухающей при проникновении воды. По замыслу инженеров, водонепроницаемые переборки и горизонтальные платформы должны были обеспечить кораблю плавучесть и остойчивость.

Показательными в плане оценки броневой защиты корабля и его живучести являются результаты обстрела крейсера «Очаков» 15 ноября 1905 года корабельной и береговой артиллерией во время подавления восстания, вспыхнувшего на его борту. Всего в корабле отмечено 63 пробоины, особенно много повреждений появилось на уровне средней и батарейной палуб – здесь разрывами снарядов крепостной артиллерии, бившей по ватерлинии, разворотило правый борт в четырнадцати местах. Во многих местах была сорвана промежуточная палуба, разбиты бортовые коффердамы, пробиты шахты подачи снарядов и трубы для погрузки угля, разрушено множество помещений. Так, 280-мм снаряд, взорвавшийся в запасной угольной яме на скосе броневой палубы, сорвал с заклёпок и разворотил находившуюся над ней промежуточную палубу на протяжении десяти шпаций. Однако значительная часть снарядов так и не пробила палубу, а в машинном отделении отмечено всего два повреждения:

- 254-мм снаряд с броненосца «Ростислав» попал в левый борт между броневой и промежуточной палубами, пробив наружную обшивку, коффердам, наклонную броню и сам броневой настил палубы толщиной 70 мм;

- 152-мм снаряд пробил наружную обшивку между броневой и промежуточной палубами и прошёл через бортовой коффердам и гласис машинного люка толщиной 85 мм.

Расстрел «Очакова» доказал высокую устойчивость крейсеров типа «Богатырь» к артиллерийскому огню. «Очаков», перенёсший взрывы 152-мм снарядов в кормовом артиллерийском погребе и выгоревший практически дотла, сохранил остойчивость и плавучесть. Менее надёжной оказалась подводная защита крейсеров: 17 июня 1919 года крейсер «Олег», обстреливавший восставшие форты «Красная Горка» и «Серая лошадь», затонул в течение двенадцати (по другим данным – пяти) минут после попадания единственной торпеды, выпущенной с английского торпедного катера СМВ-4.

Энергетическая установка

Создание энергетической установки сопровождалось серьёзным концептуальным спором: подрядчик (германская фирма Vulcan A.G.) предлагал оснастить крейсер котлами системы Никлосса, призванными обеспечить высокую скорость, а главный инспектор механической части Российского императорского флота генерал-лейтенант Николай Гаврилович Нозиков настаивал на использовании менее скоростных, но более надёжных котлов Бельвиля, допускавших использование даже забортной воды. Рассмотрев оба варианта, МТК приняла компромиссное решение – обязать использовать при проектировании энергетической установки крейсера «Богатырь» котлы Нормана. В окончательном варианте корабль получил критикуемую как за низкую надежность, так и за низкую скорость двухвальную энергетическую установку из двух вертикальных паровых машин тройного расширения и шестнадцати котлов Нормана суммарной мощностью 20 370 л. с. Критики надёжности этой установки ссылаются на неоднократные нарекания командиров крейсеров на работу котлов Нормана. Однако, не отрицая факт нареканий, к ним следует относиться критически. Так, в соответствии с рапортом старшего механика крейсера «Кагул» капитана 1-го ранга В. Г. Максименко от 28 января 1915 года, причиной снижения хода крейсера являлось:

«Во-первых, – использование угольных брикетов, которые не могут почитаться за хорошее для полных ходов топливо, во-вторых, – неблагополучное состояние котлов, значительная часть которых проработала без чистки вчетверо больший срок (до 1270 часов), чем положено, и, наконец, в-третьих, – падение мощности и повышенный расход пара из-за того, что в цилиндрах высокого давления лопнули (при 124 об/мин) поршневые кольца».

В целом, проблемы с надёжностью энергетической установкой крейсеров типа «Богатырь» были вызваны скорее ненадлежащим уходом и плохим качеством топлива и воды, чем типом паровых котлов. Голословными представляются и заявления о низкой скорости крейсера из-за установки котлов Нормана вместо котлов Никлосса. Энергетическая установка крейсеров позволяла им развивать скорость до 24 узлов, тогда как оснащённый котлами Никлосса крейсер «Варяг» из-за частых поломок котлов на практике развивал скорость не более 23,75 узла вместо заявленных 26 узлов. Интересно, что самыми экономичными оказались вовсе не построенный в Германии «Богатырь», дальность хода которого при запасе угля в 1220 тонн составляла 4900 миль (при скорости в 10 узлов), не построенный в Петербурге «Олег» (те же 4900 миль, но с запасом угля 1100 тонн), а «черноморские» крейсеры (5320 миль при скорости в 10 узлов и запасе угля 1155 тонн).

Численность экипажа каждого из крейсеров типа «Богатырь» по проекту составляла 550 человек (в том числе, 30 офицеров).

Корабли типа «Богатырь» большинство специалистов считает одними из самых удачных бронепалубных крейсеров начала ХХ века. Однако сама идея использования крупных бронепалубных крейсеров оказалось ошибочной, так как во время Первой мировой войны флот нуждался в малых бронепалубных крейсерах водоизмещением около 3000 тонн и крупных броненосных крейсерах с башенными установками 203-мм орудий.

Боевая служба

При расчётах немецкие конструкторы исходили из предельного срока службы крейсеров типа «Богатырь» в двадцать лет (в соответствии с проектным заданием), но фактически «Очаков» и «Кагул» прослужили значительно больше, благополучно пережив три русские революции, гражданскую и Первую мировую войны («Кагул» успел принять участие и во Второй мировой войне). Наиболее ярким событием в истории этих кораблей стало Севастопольское восстание 1905 года, начавшееся 11 ноября во флотской дивизии и охватившее около 2000 матросов и солдат. Официальная советская историография посвятила этому восстанию массу произведений скорее пропагандистского, нежели исторического содержания, оставив в памяти читателей нерешительность возглавившего его лейтенанта Шмидта и рассказ о беспримерном мужестве экипажа крейсера «Очаков». При ближайшем рассмотрении картина событий оказывается не столь однозначной. В разгар восстания под контролем «революционных матросов», действовавших при полном попустительстве деморализованных офицеров, кроме недостроенного крейсера «Очаков» находились броненосец «Святой Пантелеймон», минный крейсер «Гридень», канонерская лодка «Уралец», минный заградитель «Буг», эсминцы «Свирепый», «Зоркий» и «Заветный», а также миноносцы №265, №268, №270. Неизвестно, чем завершилось бы восстание, если бы не выдержка и личное мужество генерала Меллер-Закомельского, сумевшего удержать под контролем единственный боеспособный броненосец Черноморского флота «Ростислав» и береговые батареи.

Само подавление восстания прошло, вопреки легендам, почти молниеносно. Судя по бортовому журналу броненосца «Ростислав», огонь по «Очакову» и «Свирепому» был открыт в 16 часов, а уже в 16 часов 25 минут в журнале была сделана запись: «Начался пожар на «Очакове», он прекратил бой, спустил боевой флаг и поднял белый». Судя по тому же журналу, «Ростислав» выпустил четыре 254-мм (один залп) и восемь 152-мм снарядов (два залпа). По показаниям находившихся на «Очакове» плененных офицеров, крейсер сделал не более шести ответных выстрелов. На этом «мужественное» сопротивление «Очакова» завершилось. В ходе боя в корабль попало 63 снаряда, что привело к пожару, отсрочившему вступление крейсера в строй на три года. Вопреки мифу, крейсер «Кагул» не принимал участия в обстреле своего систершипа, а рождение этого мифа связано с переименованием крейсеров в 1907 году. В соответствии с указом императора Николая I, за особое мужество, проявленное бригом «Меркурий» в бою с турецкими кораблями в мае 1829 года, в составе Черноморского флота должен был постоянно находиться георгиевский (гвардейский) корабль «Память Меркурия». Формально текст указа гласил: «Когда бриг сей приходит в неспособность продолжать более служение на море, построить по одному с ним чертежу и совершенным с ним сходством во всем другое такое же судно, наименовав его «Меркурий», приписав к тому же экипажу, на который перенести и пожалованный флаг с вымпелом». Но к началу ХХ века постройка парусного брига выглядела столь явным анахронизмом, что соблюдали не букву, а дух указа. В обстреле «Очакова» принимал участие не его систершип, а крейсер «Память Меркурия», заложенный ещё в 1883 году. После исключения старого крейсера из состава флота (это произошло 7 апреля 1907 года) его имя и георгиевский флаг 25 марта 1907 года (вероятно, речь идёт о дате по старому стилю) были переданы боеспособному крейсеру «Кагул», и тогда же достраивавшийся крейсер «Очаков» был переименован в «Кагул». В советской историографии это обычно трактуют как своеобразную месть царизма, запоздавшую на полтора года, но, вероятно, переименование было связано с желанием оставить в составе флота корабль, названный в честь фрегата «Кагул», отличившегося в Синопском сражении. К началу Первой мировой войны оба этих корабля входили в состав полубригады крейсеров, подчинявшейся командиру минной дивизии Черноморского флота.

В первый раз крейсеры открыли огонь по неприятелю 22 октября 1914 года – «Кагул» произвёл бомбардировку так называемого Угольного района у пролива Босфор (в результате тридцати залпов с расходом двухсот тридцати 152-мм снарядов был потоплен турецкий пароход). Во время этого же похода находившийся в дозоре крейсер «Память Меркурия» обнаружил три транспорта, позднее потопленных кораблями русской эскадры. В дальнейшем крейсеры неоднократно привлекались для бомбардировок Босфора и борьбы с судоходством противника. Так, крейсер «Память Меркурия» за 33 месяца войны (с 29 октября 1914 по 31 июля 1917 года) произвёл 82 боевых похода и находился в море 307 дней. Наибольшей его удачей, видимо, следует считать обстрел 3 ноября 1916 года занятого немецкими войсками румынского порта Констанца, в ходе которого крейсер, выпустив в течение получаса 231 152-мм снаряд, уничтожил 15 нефтехранилищ из 37, подавил одну 152-мм береговую батарею, отразил два нападения гидросамолётов, а также уклонился от атаки подводной лодки и избежал столкновения с плавающей миной. В мае 1916 года оба крейсера приняли участие в Трапезундской операции, обеспечивая прикрытие транспортов, перевозивших из Мариуполя 127-ю пехотную дивизию (16 840 человек, 4208 лошадей и голов скота, 36 орудий, 1385 повозок и до 1000 тонн груза). В начале 1917 года оба крейсера были направлены на ремонт. В ходе последовавших революционных событий и начавшейся гражданской войны эти корабли неоднократно меняли флаги и названия. Так, «Кагул», переименованный 31 марта 1917 года в «Очаков», в период с 1 мая по 24 ноября 1918 года входил в состав военно-морского флота Германии, а позднее был передан англо-французскими войсками в состав морского флота Вооружённых сил Юга России, где 18 июня (по другим данным – в сентябре) 1919 года был переименован в «Генерал Корнилов».

В апреле-мае 1919 года этот корабль участвовал в обороне Ак-Монайских позиций в Крыму, а в августе – играл ведущую роль в десантной операции по занятию белыми Одессы. В ходе эвакуации армии генерала Врангеля из Крыма 14 ноября 1920 года крейсер покинул Севастополь и осуществил переход в Бизерту, где 29 декабря был интернирован французскими властями. После признания Францией Советского Союза существовали планы по возвращению «Очакова» на родину, но переговоры завершились безрезультатно, и в 1933 году крейсер был сдан на слом. Находившийся в неисправном состоянии «Память Меркурия» 12 ноября 1917 года перешёл в состав флота Украинской державы, однако уже 16 февраля следующего года поднял красный флаг. Ввиду плохого технического состояния 28 марта 1918 года крейсер был сдан на хранение в Севастопольский порт, что, впрочем, не помешало ему вновь поднять украинский флаг (29 апреля). 24 ноября крейсер, к тому времени переименованный в «Гетьман Иван Мазепа» был захвачен англо-французскими войсками и передан в состав Вооружённых сил Юга России. В отличие от «Очакова», этот корабль не принимал активного участия в гражданской войне: 19 февраля 1919 года он был разоружён, а в период с 22 по 26 апреля на нём по приказу английского командования были подорваны главные механизмы. Практически бесполезный корабль ещё несколько раз сменил хозяев: 29 апреля 1919 года он был захвачен частями Красной армии, однако уже 24 июня вновь перешёл под контроль Вооружённых сил Юга России. Окончательно крейсер был захвачен «красными» 22 ноября 1920 года. В связи с отсутствием на Чёрном море других крупных кораблей «Память Меркурия» решили восстановить и включить в состав Рабоче-крестьянского флота в качестве учебного крейсера. Капитан 1-го ранга П. И. Петрова писал:

«На кораблях были взорваны главные машины, котлы и водонепроницаемые переборки. Все вспомогательные механизмы полуразрушены и покрыты ржавчиной. Прежде чем восстановить крейсер, нужно было вынести сотни тонн взорванного металла и тысячи тонн застоявшейся вонючей жижи».

Но даже несмотря на столь плачевное состояние крейсера, в одном из его котлов удалось поднять пар. В ходе ремонта на корабле было установлено новое вооружение: шестнадцать бывших в употреблении 130-мм орудий (шесть орудий с разоружённых канонерских лодок Азовской флотилии, шесть – с затонувшего в Севастополе линкора «Императрица Мария» и четыре – с крейсера «Богатырь»), три 76-мм зенитных орудия Лендера, две 47-мм пушки и четыре пулемёта Максима. Кроме того, удалось восстановить десять котлов, благодаря чему корабль мог развивать скорость до 17 узлов, а дальность плавания достигала 1050 миль на полном ходу и 3000 миль при скорости 12 узлов. 1 мая 1923 года корабль, в очередной раз получивший новое название («Коминтерн»), поднял флаг и был принят в состав Черноморского флота, флагманом которого он числился с весны 1921 года.

Являясь условно боевым кораблем, «Коминтерн» совершил официальный визит в Стамбул и принял участие в съёмках фильмов «Броненосец Потёмкин» и «Разлом». В 1930 году его переквалифицировали из учебного крейсера в учебный корабль (фактически статус был измёнен с учебно-боевого на учебный) и переоборудовали – были демонтированы орудийные башни (вместо них установили одиночные 130-мм орудия), шесть 130-мм орудий на шкафуте (заменены на четыре 76-мм орудия) и четыре носовых паровых котла (на их месте оборудовали учебные классы).

Накануне Великой Отечественной войны корабль вновь вернули в боевой состав флота, переоборудовав в минный заградитель, способный принимать на борт 120–160 мин.

В июне 1941 года «Коминтерн» находился в Одессе, выполняя функции флагманского корабля Северо-западного отряда Черноморского флота. Крейсер принимал участие в артиллерийской поддержке войск, оборонявших Одессу, что привело к полному износу орудий главного калибра. «Коминтерн» дважды привлекался для эвакуации войск из Одессы в Севастополь: 7 сентября 1941 года он перевёз в Севастополь 544 раненых, а 7 октября – ещё полторы тысячи военнослужащих. В дальнейшем корабль выполнял задания по снабжению и переброске войск Крымского фронта. 2 июля, в ходе налёта немецкой авиации на Новороссийск, «Коминтерн» получил прямое бомбовое попадание, которое привело к тяжёлым повреждениям и вызвало пожар. При этом было убито и ранено 69 человек. Повреждённый корабль ушёл в Поти, где две недели спустя получил новое попадание – авиабомба прошла через котельное отделение и, пробив обшивку, ушла на дно. Вода начала заполнять отсек через пробоину, и чтобы избежать взрыва котлов, машины пришлось остановить. В дальнейшем команде удалось прекратить поступление забортной воды, подведя под отсек пластырь и осушив его, но отсутствие ремонтной базы не позволяло осуществить ремонт повреждённого корабля, и 10 октября 1942 года, он, вместе с тремя недостроенными транспортами, был затоплен в устье реки Хоби, создав таким образом брекватер. Спустя четыре месяца корабль был официально исключён из списков военно-морского флота СССР.

Изначально крейсеры типа «Богатырь» строились для проведения рейдерских операций на удалённых коммуникациях Британской империи (в союзе с германскими военно-морскими силами), но, по иронии судьбы, были вынуждены воевать на замкнутых пространствах Балтики и Чёрного моря против германского и турецкого флотов. И всё же, несмотря на полную смену специализации, крейсеры, благодаря грамотности русского морского командования, проявили себя как эффективные боевые единицы.

+++++!!! Прекрасная альтернатива, коллега! Может, при таком варианте пр. 69 вообще не стоило заморачиваться с линкорами пр. 23? Если я правильно понял, то что Ваш альтернативный крейсер был построен в единственном экземпляре — это следствие ограниченного количества 356 мм. орудий? Но если в РИ смогли разработать и создать 406 мм. орудие, которое, если мне память не изменяет, вела огонь с Ржевки по немцам при обороне Ленинграда, то какие проблемы могли быть с выпуском 14′ орудий? И еще вопрос, а послевоенную судьбу своего крейсера Вы представляете?

Благодарю, уважаемый коллега. И да, Вы правильно поняли — «Кронштадт» в этом мире был построен «савсэм-савсэм адын». 🙂 Так сказать, в качестве подарка трудящихся товарищу Сталину, любившему, как говорят, тяжелые артиллерийские корабли. Просто по моим личным оценкам ни на что другое, особенно на линкоры проекта 23, у Родины в те смутные времена объективно не хватило бы ресурсов. Тем более в количестве подобных бронемонстриков, превышающем единицу.

А насчет выпуска новых орудий калибра 356 мм — так он вроде бы реально велся по данным А.Б.Широкорада (см. прилагаемую картинку).

Послевоенная судьба — сложный вопрос. Так далеко я не заглядывал. Да и не известна мне толком история мировых конфликтов после Второй мировой. Еще чуши какой напишу сгоряча…

С уважением. Стволяр.

Изготовили одно новое орудие , и отремонтировали несколько старых. По старым орудиям — в Англии изготовлено 16 , доставлено в Россию 10. ОСЗ , по разным данным , то ли осилил одно , то ли не одного. В 1925 г , при ревизии царского наследства, были найдены 8 виккерсовских стволов и 8-10 заготовок ОСЗ. Два английских орудия использовали в опытных целях , шесть пошли на две ж/д батареи.

А всё-таки вариант 3х3х305мм. и глазу милее, и душу греет: моё, знаю зачем и как! А вот 69И прямо Квазимодо какой-то. И +- такое же отношение к двухголовому 2х4х356мм. В общем, что называется «не глянулся.»

Вот хз, но 16 «соток» для такого корабля мизер. Тем более на 1938 год. Какой-то «недолинкор-недолинейный крейсер» получился.

Дело тут не только в количестве, но и в расположении. «Сотки» на альт-корабле установлены так, чтобы по всем направлениям (нос, корма, оба траверза) иметь в залпе 10 стволов. Как по мне, не такой уж и мизер выходит. Да, калибр, возможно, маловат, но другого универсального и хотя бы минимально пригодного для тяжелого корабля в СССР на то время, как уже отмечено в тексте, просто не существует.

С уважением. Стволяр.

Вот это одновременно и хорошо и плохо. Когда зенитки начнут выбивать, то одновременно будет рушиться ПВО со всех направлений. И уж совсем-совсем пожелание, дюжина трехдюймовок точно не будет лишней если с пятидюймовками беда.

Извините, уважаемый коллега, но это довольно странная логика, как на мой взгляд. Точно так же будет рушиться система дальней ПВО любого линкора того времени с универсальным калибром при его выбивании — что у американских кораблей, что у английских. Но почему мы тогда не говорим о необходимости отсыпать еще немножко трехдюймовок как приправы к 127-мм пушкам «Норт Кэролайны», «Саут Дакоты», «Айовы» и «Аляски», 133-мм орудиям «Кинга Джорджа V» и «Вэнгарда» и 114-миллиметровкам «Вэлианта» (если я верно помню модернизации старых «британцев»)?!

С уважением. Стволяр.

Во ВМВ US Navy широко использовали 3″/50 орудия Mark 10, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 и оценивали их «superior to a twin Bofors 40 mm mount and at least equivalent to a quad Bofors 40 mm mount» , при равного уровня системе управления огнём. В 1940-45 г выпущено 14 тыс. 3″/50 пушек , а в 1945 г началась поголовная замена 20 мм и 40 мм зениток на спаренную установку этих орудий — 3″/50 Mark 27.

Предлагаете установить вместо 100 мм. трехдюймовки? Или в дополнение к ним? Несовсем понятно. Если вместо 100 мм., то для такого корабля это слишком мало, если в дополнение к 100 мм., то абсурдно — близкие калибры.

Это было уточнение о «трехдюймовок как приправы к 127-мм пушкам» ув.Стволяра.

Не оспаривая Ваше уточнение, уважаемый коллега, все же хотел бы отметить, что, как Вы и написали, 76-мм орудиями американцы заменяли «бофорсы» и «эрликоны», а не дополняли имеющийся состав вооружения, как предлагает коллега alex66ko, да и то фактически уже после окончания войны. А у наших соотечественников и в 1949 году на первых эсминцах проекта 30-бис зенитное вооружение составляли 37-мм и 25-мм автоматы, да пара 85-мм пушек за неуниверсальностью ГК из «стотридцаток». И даже на вступавших в строй в 50-е годы крейсерах проекта 68-бис МЗА была сформирована все еще из 37-мм автоматов В-11М, а ЗКДБ — из 100-миллиметровок.

С уважением. Стволяр.

В 1936 году в РИ прорабатывались два проекта: линкор «А» — будущий пр. 23 «Советский Союз», и в дполнение к нему, линкор «Б» (пр.25), в задачу которого входило уничтожение тяжелых (линейных) крейсеров противника, включая немецкий «Дойчланд», японский «Конго». Так что представленный коллегой проект альтернативного «Кронштадта» более чем удовлетворяет предьявленные к линкорам «Б» требованиям, учитывая, что в РИ главный калибр на них предусматривался из 9-ти 305 мм. орудий.

Последние версии линкора «Б» предусматривал вооружение из 9-ти 356 мм орудий. А «Кронштадт» вырос из тяжелого крейсера пр.22

Почтенный коллега! Прежде всего — с Рождеством!

Кораль прекрасен. Но Вы уверены, что он реалистичен для проекта 1936 года и закладки в 1938-ом?

ИМХО, в эти сроки, более реалистично ограничиться трёхорудийными башнями ГК с 12-дюймовками, 100 мм спарками «Минизини» (благо они полностью электрифицированы и имеют дистанционное управление, ручная только зарядка орудий и по массе, их можно поставить гораздо больше), 40 мм импортными «Бофорсами» и 20 мм импортными же «Эрликонами» — кораблей всё равно много не построить, так что можно кое что для них и прикупить — пока свои разработки ещё очень и очень далеки от завершения.

В Вашем же варианте, что мы получим к началу ВОВ: ГК — нет. Те, орудия что были — давно стоят в батареях береговой обороны. Боеспособных 100 мм универсалок нет. Да и не боеспособные в одноорудийных щитовых установках с ручным наведением. 37 мм АП только в одноствольном варианте. Но и их по факту нет — есть только 45 мм недоразумения 21К. 20 мм АП нет от слова совсем. В наличии только ДШК.

И что делать с этим дорогущим недостроем, который даже вооружить по сути нечем? Скорее всего пойдёт по пути «Лютцова».

С уважением, Ансар.

Если ориентироваться на начало войны 22 июня 1941 г., то действительно ни один из проектов тяжелых крейсеров и линкоров (реальных или альтернативных) к ней не поспеет. Максимум, что можно сделать — это перепилить «Севастополи», увеличив угол вертикального наведения орудий ГК, усилив их ПВО и, по возможности, бронирование, в частности за счет ликвидации одной башни (их можно вместе с орудиями использовать в системе береговой обороны, или для установки на мониторах или ББО) Назвать их линкорами можно только с большой натяжкой, но все же это лучше чем ничего. Для примера пр. 27 — он конечно не 30-х годов, но с поправкой на имеющееся в 1936 — 1938 г.г. вооружение дает представление, что я имею ввиду. На мой взгляд этот вариант предпочтительней чем модернизация линкора «Фрунзе» в линейный крейсер — по объемам работ такая перестройка с переносом башен сопоставима с постройкой нового корабля.

Уважаемый коллега, я ведь не зря сразу оговорился, что это корабль-«химера» — то есть в реальности он не мог быть построен, потому что не мог быть построен никогда. 😉 Просто у автора случился очередной немотивированный приступ состояния «А еще мне захотелось вот так!». 🙂

Но все же должен отметить, что в плане ГК здесь предполагается резервирование части орудий именно для этого крейсера (например, потому, что моряки начали думать в эту сторону задолго до 1936 года, пока еще не все стволы извели на береговые батареи). Что же касается его 100-мм и 37-мм артиллерии, то, насколько мне известно, опытный образец 100-мм спарки для линкоров и крейсеров к началу войны был почти готов, а такой же образец автомата 46-К — готов полностью и установлен на каком-то из линкоров (вроде бы на «Октябрине»). Поэтому в данном мире презюмируется возможность доводки этих образцов оружия в ходе войны и изготовления их малой серией для единственного корабля.

С уважением. Стволяр.

Коллега, никогда не говорите «Никогда» 🙂 В альтернативной истории данный корабль вполне мог быть и спроектирован и даже построен, пусть и с иным составом артиллерии ПВО.

Поздравляю Вас уважаемый коллега с Новым Годом и Рождеством! что касается этого проекта, с удовольствием прочитал пост некоторых моментов не понял: артиллерийское вооружение – 2х4-356х52 (по 90 выстрелов на ствол), 8х2-100х56 (по 400 выстрелов на ствол), 8х4-37х68 (по 1500 выстрелов на ствол), 24-20х70 (по 2400 выстрелов на ствол);авиационное вооружение – 1 катапульта, 2 гидросамолета КОР-2. Ну 2х4-356х52 представляется эмоционально мне как-то избыточно. Вот 2х3 356х52 или 3х3 356х52 еще куда ни шло. Но это дело вкуса Более серьезный вопрос: как корабль будет сражаться с крейсерами и эсминцами? ни 152мм, ни даже 130мм орудий у него нет. Универсальные спаренные 100х56 будут хороши против торпедных катеров и подлодок в надводном положении. Ограниченно против миноносцев, но уже с эсминцами около 2500..3000 тонн им будет сложновато 20х70 это что за оружие такое? Эрликон трофейный? зачем он в 1945 году? КР Чапаев имел 37мм и ДШК. для 1945..1950 этот выбор более логичен идеально же было бы строить единственный линкор СССР пятидесятых годов с таким набором ПВО: двухорудийные 130-мм установки СМ-2-1 с РЛС управления огнём «Якорь-М»; четырёхствольных стабилизированных спаренных 45-мм орудия СМ-16 с РЛС управления огнём «Фут-Б»; четырёхствольных 25-мм автомата 4М-120. в целом единственный линкор мне не понятен. Какой от него прок? Вот пара ББО за… Подробнее »

Уважаемый коллега, я старался исходить из реальных возможностей отечественной промышленности. Поэтому старые готовые пушки ГК, для которых опять же еще по старым наработкам создаются новые башни. Поэтому и только 100-мм универсальный калибр — другого подобного в СССР, говорю здесь уже в третий раз 😉 , просто нет.

А насчет ДШК — была такая мысль, но подумал, что «эрликоны», только не трофейные, а вполне себе «ленд-лизовские», которые и в реальности нам поставлялись, будут очень даже к месту (например, как замена тех же ДШК, которые, вероятнее всего, могли предполагаться в таком проекте изначально). Тем более к 1945 году.

С уважением. Стволяр.

за неимением ничего иного остается поставить как минимум четыре спаренные неуниверсальные артустановки 130-мм АУ Б-2ЛМ

но оставить линейный крейсер без орудия против эсминцев это просто нереально

За счет большого числа 100-мм нашпиговать эсминцы снарядами. Потопить вряд ли, а вот сорвать атаку — вполне.

А от Вэнгарда здесь что ? Может а-ля Гасконь ?

От «Вэнгарда» здесь сама идея использовать старые орудия ГК. Только у англичанина они изначально были упакованы в старые же башни.

С уважением. Стволяр.

Вот, вот, как минимум гасконский вэнгард, получается.

А откель 16 орудий то взялось ? Было всего 10 англовских. Одно на Ржевке для опытов, пусть, лишь 4 на жд и остаётся только пять. Это не считая того, что в 34-ом году начали переделывать две пушки в 368-ми миллиметровые.

Ну, вообще-то у Широкорада говорилось про количество именно английских орудий чуть по-другому — что было поставлено «не менее 10» таких пушек (см. прилагаемую картинку). На транспортеры пошло 6. А про общее количество в 16 штук — информацию брал отсюда:

http://zonwar.ru/artileru/rail_guns/356-mm_tm1-14.html

С уважением. Стволяр.

Там же и про русские орудия, — семь не доделанных, из них только 4шт, — готовые на 60%. По доделке инфы никакой нет. Поэтому слухи о якобы готовых 16 орудиях очень сомнительны, как и слухи о якобы шести(!!!) раздутых орудиях. За последнее, в то время, вполне могли лоб зелёнкой намазать.

Ну, тут уж, как говорится, «за что купил — за то и продаю». Но и справочники Широкорада — не догма, так что кто здесь прав — сложно сделать вывод. По крайней мере, лично мне.

С уважением. Стволяр.

Будем считать, что не доделанные орудия, доделали в вашей АИ, что вполне реально, т.к. у вас нет работ по 16″ и новым 14″-ым пушкам. А в РИ, только 16″ несколько штук с нуля сделали.

Да, как вариант развития событий в данной конкретной мини-истории — вполне приемлемо.

С уважением. Стволяр.

++++++++++

Спасибки, уважаемый коллега. 🙂

С уважением. Стволяр.

С одной стороны однозначно лайк коллеге Стволяру… с другой стороны…

С другой стороны уже только глянув на «Кронштадт» в теле «Кронштадта» с компоновкой ГК как у ЛК «Гасконь» сразу понимаешь что пациент скорее мёртв чем жив. Народ даже не понял задумку франков проектировавших Гасконь и следом Бордо и Луар с Аквитанией где вообще ГК или 450мм/45 или 434мм/51. Франки перфекционисты защиты и заядлые гурманы насытить линкоры да и линейные крейсера вспомогательным калибром до такой степени как будто к ЛК привязали изолентой целый КЛ. Почему «мёртв»?

Во первых… опорная база четырёх-орудийной башни 14″/52 не позволит вам засунуть туда средний вал, тут или оставить только два, но тогда он медленный эстонский крейсер. Или менять ВСЮ компоновку СЭУ, а следом и весь корабль.

Коллега Стволяр… хотите Кронштадт с квадами берите компоновку «Шеера», но не надо отпиливать слепому инвалиду ногу, это не излечит слепоту.

Хм, тогда простой и логичный вопрос — а как в реальных проектах 69 и 69И рассчитывали разместить в корме башни соответственно с 305-мм и 380-мм пушками?! Видимо, средний вал — не такая уж данному действу и помеха.

С уважением. Стволяр.

Коллега Стволяр… 12″ башня 4-х этажная, а французский «квад» это 5-6 этажная конструкция. Куда полузарядное отделение дените?

Ну, это все же не французская, а русская в основе конструкция. Так что, судя по чертежам в книге Виноградова, в ее подбашенном отделении будет скорее четыре уровня, считая от верхней палубы. Но я все равно не могу понять, чем Вас так пугают проходящие под башней валы. Нет, Ваши аргументы насчет вибрации я воспринял. Однако помимо уже приведенного примера с реальным «Кронштадтом» есть не менее реальный «Кинг Джордж V», у которого в корме над четырьмя валами как-то все же размещалась 4-орудийная башня. И как раз с 356-мм пушками. А ведь этот британский линкор даже по габаритам корпуса, в первую очередь по ширине, от «Кронштадта» что реального, что здешнего мало отличается.

С уважением. Стволяр.

Коллега Стволяр… КГ5 ох как отличается пропорциями корпуса от Кронштадта, небо и кастрюля. Это всё равно что воспринимать быстрый трамвайчик и грузовой тепловоз за одно и то-же. Принципиально два разных корабля. Причём у КГ5/ПОВа/ДОЙка и Хоува башни как бэ тоже 5-ти этажные. Меньше не получится… ну или не кормить экипаж и набирать китайцев))) Хотя даже не в этом дело.

Я не против квадов, но я против этой дичи на Кронштадте. Если например поставить 2х3 16″/45 то может ещё влезет, но 2х4 14″ да ещё по «гавриловски» или как на «жанбаре» где не пара «спарок», а все стволы раздельного наведения по углу элевации ствола… то вам крейсера не хватит. Ну или долой одну трубу и одну котелку.

Не берусь судить, что было на «Жане Баре» в плане размещения орудий ГК (в одной люльке или нет — у Сулиги этот вопрос обойден вниманием). Вот у «Дюнкерка» точно были главные пушки попарно в одной люльке — как и у предложенного здесь корабля, причем в тексте об этом прямо сказано: «Внутреннее пространство башни делилось 60-мм продольной переборкой на два изолированных отсека, в каждом из которых располагались попарно в одной люльке два орудия.». И так же было на «бубноуте» образца 1915 года.

В прочем, боюсь, мы все же не сойдемся с Вами во мнениях, уважаемый коллега. У меня перед глазами стоит пример трехвальных силовых установок «Кронштадта» и «Советского Союза», над средним валом которых наши вполне реальные предки планировали размещать вполне реальные башни — причем у «Союза» и вовсе дурынду массой почти в 2400 тонн (потяжелее, чем предложенная для данного крейсера), которую тоже надо было на что-то опирать. И я как бы немножко уверен, что в отличие от меня, рисовальщика-любителя, эти люди были профессионалами в судостроении и знали, что делали.

С уважением. Стволяр.

Точно? Да ну…

А теперь смотрим на башню ГК(1) на Дюнкерке и башню ГК(2) на Страсбурге. Ох и давно мы ждали этого момента истины. Все башни ЛК типа Ришелье и ЛКр типа Страсбург имеют башни разделённые на два отделения, с орудиями раздельной эллевацией стволов.

Значит, в данном вопросе я был неправ. Что и признаю. Фото «Ришелье» с отдельно поднятым стволом одной из башен видел. Потому про него и не стал врать. 🙂 По «Дюнкерку» же ориентировался на описания и чертежи в монографиях, без проверки по фото.

С уважением. Стволяр.

Изучил схему проекта линкора Бубнова: артпогреба кормовой башни аккурат над валами, значит вопрос вибрации либо не так критичен, либо как-то решаем.

Господа раз вы так хорошо изучили как говорите то сразу вопрос: — В килевой балке на которую опирается башня ГК как у КГ5 так и у ЛК Гаврилова идёт вал гребного винта?

Можете не отвечать, скажу сразу и однозначно: — Нет. Единственный знакомый нам всем ЛК с V-образными упорами башенного фундамента и валом в киль-балке это… Бисмарк/Тирпиц.

Но немцы строившие свой линкор изначально под 380мм/52 это одно дело, а целый квад 14″ на «валу» это совсем другое.

Встречный вопрос: Почему, когда в РИ пр. 69 перепроектировали под немецкие 380 мм. установки по пр. 69-И, то о проблемах установки над центальным валом вообще не упоминалось. Обсуждались лишь вопросы перепланировки и удлинения броневого пояса. Там тоже все дураками были? Во-вторых, Вам коллега, уже указывалось, что башни на обсуждаемом альтернативном «Кронштадте» — это не копия французких установок и даже не копия установки Гаврилова. И в-третьих, Вы так и не обосновали практическую нереализуемость четырехорудийной установки над валом.

Да нет, она реализуема… просто при компоновке ГК в 2х4 можно засунуть туда не 3-х вальную машину, а 4-х вальную сделав корабль шустрее. А вы упёрлись… 3 и всё! Хачу бисмарк! и прочее ололо) Плюс клинические противопоказания которые приведут к избыточному увеличению фундамента под башню ради конкретно 3-х вальной машины.

Согласен с Вами, коллега, сам рассматривал чертежи и не мог понять почему четырех орудийную систему нельзя установить. Если только коллега SilveR SpooN не распологает поперечным сечением аналогичной (четырех орудийной системы французких кораблей или разрабатываемых для линкоров И.Г. Бубнова) системы, и исходя из этого делает свой вывод. Но ведь там и калибр больше — 380 — 406 мм. На мой взгляд нет никакого противоречия в Вашем проекте. Нет, как альтернатива пр. 69 Ваш вариант вполне реалистичен, а вовсе не «химера».

Вот сечения Дюнкерка к примеру…

Коллега Михаил С… вы когда нибудь видели что творит вибрация от вала гребного винта диаметром более 3-3,5 метров при 280-320 оборотах? А у вас там простите, снаряды, полузаряды и подача всей этой радости. По той же причине установка SK 38cm/52 в канонической башне требовала поднятия барбета кормовой башни аж на 1,7 метра над верхней палубой дабы обойти опорным набором вал гребного винта.

Уважаемый коллега, Ваша логика, после представления схем «Дюнкерка» вполне понятна и вопрос вибрации заслуживает внимания. Но никто не говорил о слепом копировании башенных установок «Дюнкерка» в данном обсуждаемом проекте. И потом, в проекте Бубнова кормовые артпогреба как раз над валами находятся, а я не думаю, что он был несведущим в вопросе вибрации — значит либо проблема не так остра и вполне решаема.

А может тогда стоит перепилить всю компоновку (из-за вала) и сделать пролетарский «Дюнкерк», а скорее «Ришелье»? Вполне интересный вариант мог вырисоваться. Кстати, и с башнями 4х305-мм для облегчения конструкции.

Может «хотелки» поумерить и «подумать» над 3-мя 15″( на перспективу 16″) 2-х ствольными башнями и 130 универсальными в пределах указанного Вами ВИ ?!?!?!?

Если умерить «хотелки», то 3 башни с 2х356-мм, итого 6 орудий. 356-мм вместо неполученных от немцев 380-мм орудий. Но такой варант возможен лишь в случае, если нет Блокады.

++++++

Благодарю, уважаемый коллега. Уж мы-то с Вами знаем вкус в (колбасных обрезках — зачеркнуто) четырехорудийных башнях. 😉 🙂

С уважением. Стволяр.

это точно