Авианосный эсминец (вертолётоносец) DDH 181 «Хьюга». Япония

В данной статье речь пойдет о весьма интересном боевом корабле, фактически первом послевоенном японском авианосце. В западных источниках он обозначается как вертолётоносец (helicopter carrier), сами японцы относят его к экзотичному классу «авианосный (авианесущий) эсминец» или «эсминец-вертолетоносец» (helicopter carrying destroyer).

Столь экзотическое название класса кораблей было принято по политическим причинам, поскольку морским силам самообороны Японии нельзя было иметь в своем составе столь агрессивные корабли, как авианосцы (даже легкие). Впрочем, с 2008 г. вооружённые силы Японии не сдержаны более условиями капитуляции имперских вооружённых сил (взято отсюда http://www.forum.israelinfo.ru/viewtopic.php?t=29967&postdays=0&postorder=asc&start=1080). В частности, все военные корабли вступающие в строй после 2008 года получают преффикс JS (Japanese Ship), а не JDS (Japanese Defense Ship).

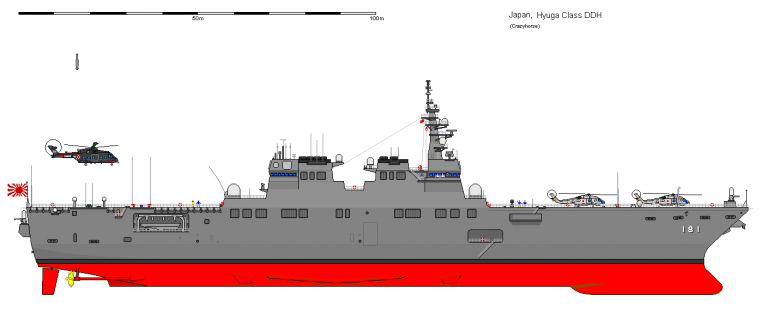

По предварительному проекту выглядеть перспективный DDH должен был так:

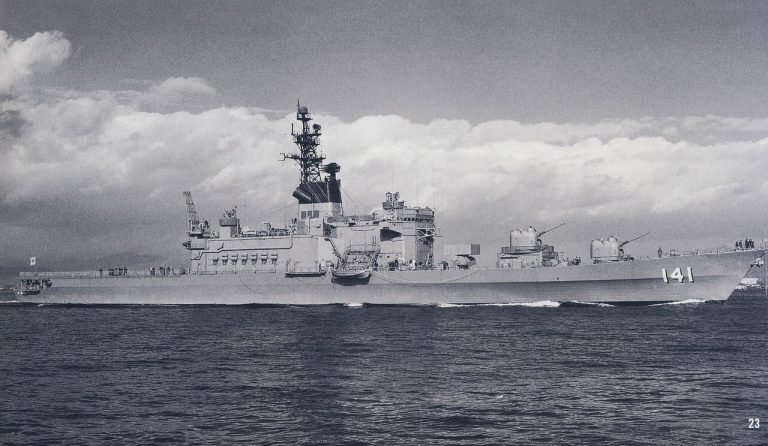

В составе военно-морских сил Японии вертолетоносцы класса «Хьюга» должны заменить эсминцы-вертолетоносцы класса «Харуна» ( построено 2 единицы, вступили в строй соответственно в 1973 и 1974 гг., полное водоизмещение 6300 т., авиакрыло — 3 вертолета ПЛО «Си Кинг»; по концепции напоминают уменьшенный противолодочный крейсер-вертолетоносец «Москва», пр. 1123).

Следует также добавить, что имя корабля вполне историческое, так назывался линкор императорского флота , спущенный на воду в 1918 году, переоборудованный в авианосец и принимавший участие в битве за атолл Мидуей в годы Второй Мировой войны (потоплен в 1945 г.).

Ну а теперь перейдем собственно к самому DDH 181 «Хьюга», к тому, что он из себя представляет, и каких неприятностей от него можно ожидать.

Эсминец-вертолётоносец DDH-181 «Хьюга»: заложен на стапеле 11 мая 2006 года, 23 августа 2008 спущен на воду, 18 марта 2009 года вступил в строй (второй корабль, DDH-182 «Исе», строится по несколько измененному проекту, предположительно будет введен в строй в 2011 г.).

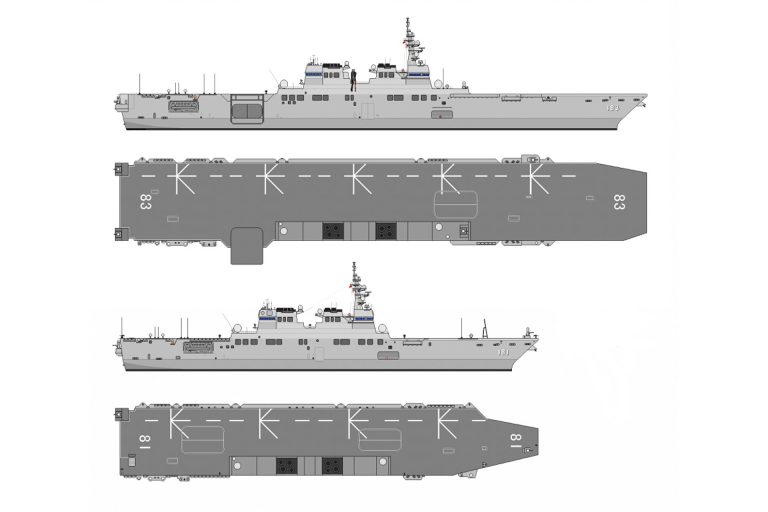

Корабль выполнен по «стандартной» схеме с большой палубой и смещенной к правому борту надстройкой, на данный момент рассчитан на базирования вертолетов (однако, по мнению экспертов Strategy Page, авианосцы такого класса могут стать подходящей платформой для базирования истребителей класса F-35.).

По своему водоизмещению корабль соответствует легким авианосцам, предназначенным для базирования самолетов вертикального взлета и посадки Harrier (британским класса «Инвинсибл», итальянскому «Джузеппе Гарибальди», испанскому «Принц Астурийский» и таиландскому «Чакри Нарубет»).

ТТХ DDH 181:

Длина: 197 м.

Ширина: 33 м.

Осадка: 7 м.

Водоизмещение:

Стандартное: 13500 т.

Полное: 18 000 т.

Скорость полного хода: 30 узлов.

Дальность плавания: 6000 морских миль (на скорости 20 уз.)

Двигательная установка газотурбинная (4 турбины), суммарной мощностью 100 тыс. л.с.

Интересная особенность: радиоэлектронное оборудование корабля включает РЛС с ФАР FCS-3, производства компании Мицубиси (уменьшенная версия РЛС PY-1E системы «Иджис» ), так что, судя по всему в наличии имеется также АСБУ, аналогичная тому-же «Иджис»-у.

Вооружение корабля включает в себя:

ЗРК: 16-контейнерная установка вертикального пуска Mk.41 с 64 ЗУР ESSM (Усовершенствованный Си Спарроу; максимальная дальность поражения ок. 50 км. ракетой RIM-162, максимальная скорость ракеты 2.5-3.0 М, стартовая масса ракеты 225 кг., масса БЧ 40.5 кг.).

Корабельная МЗА представлена двумя комплексами «Фаланкс», установленных в носовой оконечности и на корме (20 мм., вращающийся блок из 6 стволов, темп стрельбы 3000 выстр/мин, вес снаряда 0,2 кг, начальная скорость 1250 м/с. Эффективный потолок стрельбы 0,5 — 0,8 км. Баллистическая дальность — 7,5 км.) .

Противолодочное вооружение представлено тремя сдвоенными 324-мм торпедными аппаратами, кроме этого есть возможность пуска противолодочных ракето-торпед АСРОК из ВПУ Mk.41.

Ну и самое смачное, это конечно летательные аппараты корабельного базирования. По японским данным состав авиакрыла включает в себя до 15 машин. Например, в таком варианте: четрые SH-60K (многоцелевые, как я подозреваю поисково-спасательные; могут выполнять функции тральщиков), три SH-60J (ПЛО), пять MH-53E (тяжелый транспортно-десантный, максимальная взлетная масса 33 т., максимальная полезная нагрузка 13 т. ) и три MCH-101(средний транспортно-десантный, японская версия европейского вертолета ЕН-101 , максимальная взлетная масса 14 т., максимальная полезная нагрузка 3 т.).

На летной палубе могут одновременно находиться 4 вертолета, для доставки из ангара имеются 2 подьемника.

Итак, если подытожить, то вертолетоносец «Хьюга» является кораблем ПЛО океанской зоны, по своей идеологии максимально соответствует советскому противолодочному крейсеру-вертолетоносцу «Москва». Тем не менее, в случае оснащения его самолетами УВВП F-35 B ( максимальная взлетная масса 31800 кг.) он может превратиться в полноценный легкий авианосец.

Рассмотрим подробнее оба этих варианта. Итак, в первом случае «Хьюга» может действовать как лидирующий корабль соединения ПЛО японских ВМС (вместе с эсминцами и фрегатами), а также входить в состав коалиционных корабельных группировок, в случае, например, гипотетической военной операции против Северной Кореи (современный конституционный статус японских вооруженных сил это позволяет).

Во втором случае авиакрыло «Хьюги» вряд-ли превысит 8-12 боевых самолетов и 4 многоцелевых вертолета (2-3 поисково-спасательных SH-60K и 1-2 ДЛРО, например на базе MCH-101; по крайней мере британцы такой вариант своего «Мерлина», аналогом которго является MCH-101, прорабатывали). Самолеты в этом случае будут рассчитаны преимущественно на решение ударных задач, поддерживая десант, высаживаемый с УДК типа «Осуми». ПВО соединения в этом случае будут осуществлять эскадренные миноносцы типа «Конго», оснащенные системой «Иджис».

В принципе, такое соединение может действовать опять-же автономно, или в составе коалиционных (с аммериканцами) сил. Резонно предположить, что такое соединение, чисто гипотетически (если самурайство в чакре заиграет), можно использовать для захвата островов Курильской гряды. Но все-же силы эти слишком невелики, даже для этой операции, и реализовать такой сценарий можно, пожалуй, только в условиях полного распада РФ (по типу Гражданской войны; но это опять-же сугубо умозрительно).

А пока можно порадоваться за японцев, что у них есть такой интересный во всех отношениях корабль. Впрочем японцы (и японки), проходящие службу на «Хьюге», похоже, и так эти обстоятельством немало горды.

Ну и под занавес отрывки из статьи «ПОТОМКИ «ЖУРАВЛЕЙ» И «ДРАКОНОВ»» (http://www.rusarm.com/arhiv/n4_2008/potomki_zhuravlej_i_drakonov/)

ЭСМИНЕЦ ИЛИ… АВИАНОСЕЦ?

DDH 181 «Hyuga» спроектирован для службы в качестве флагмана, способного осуществлять функции контроля и управления морскими силами, и его строительство свидетельствует о намерениях Японии не только расширить возможности ВМС страны, но и, в конечном счете, присоединиться к морским международным операциям, проводимым под эгидой ООН и коалиции.

По словам заместителя директора института Оказаки (Okazaki) Сумихико Кавамура (Sumihiko Kawamura), «Hyuga» – большой шаг вперед, демонстрирующий возможности Японии строить в будущем ударные авианосцы».

Таким образом, несмотря на свои относительно небольшие размеры, этот корабль (пусть пока и не вполне полноценный ударный авианосец) возвращает стране Восходящего солнца возможность осуществлять проекцию силы.

С учетом того, что корабль оснащен современными радиолокационными системами, вертикальными пусковыми установками ЗУР и вертолетами ПЛО, он может выполнять противолодочные функции, осуществлять поддержку высадки морского десанта, проводить поисково-спасательные операции. В перспективе, после вооружения корабля самолетами короткого взлета и вертикальной посадки (КВВП) его боевые возможности могут еще более расширяться, вплотную приблизившись к возможностям легких авианосцев, класса британских «Инвинсиблов».

Так что этот «псевдоэсминец» вполне можно и нужно классифицировать как легкий авианосец. Его строительство однозначно позволяет Японии отработать технологии постройки полномасштабных вертолетоносцев и авианосцев.

По своему тоннажу (полное водоизмещение около 20000 т) «Hyuga» соответствует британским авианосцам типа «Invincible», предназначенным для базирования самолетов вертикального и короткого взлета и посадки «Harrier» (полное водоизмещение 20600 т), а все остальные аналоги – итальянский «Giuseppe Garibaldi» (13850 т), испанский «Principe de Asturias» (17200 т) и таиландский «Chakri Naruebet»(11460 т) – превосходит. Корабль выполнен по «стандартной» авианосной схеме с большой взлетно-посадочной палубой и смещенной к правому борту надстройкой – «островом», в котором расположены посты управления кораблем, взлетнопосадочными операциями, радиолокационные станции, а также выведены газоходы от главных двигателей.

Полетная палуба сообщается с ангарной посредством двух подъемников – носового и кормового. Размеры носового составляют порядка 10 × 20 м, в то время как кормовой несколько меньше. Его габариты примерно 13 × 20 м.

Корабль формально предназначен для базирования вертолетов – в первую очередь, противолодочных SH-60J, а также многоцелевых тяжелых MCH-101 производства Kawasaki Heavy Industries, Ltd.. Ангар способен вместить до 11 машин. Скорее всего, часть вертолетов (обычно указываются 3 вертолета ПЛО и один многоцелевой) будут базироваться прямо на верхней палубе, как на LST типа «Osumi».

Большинство экспертов высказывают предположение, что в дальнейшем на вооружение корабля поступят и истребители пятого поколения F-35B производства фирмы Lockheed Martin, что, собственно говоря, и превратит эсминец в авианосец.

…Недостатком «Хиуги» как легкого авианосца является отсутствие трамплина, использование которого при укороченном взлете позволяет увеличить взлетный вес самолета или вдвое сократить длину разбега. Правда, такой же недостаток имеется у всех многочисленных построенных и строящихся американских авианесущих десантных кораблей. Между тем, устройство трамплина – при необходимости проблема вполне решаемая и намного более простая, чем установка катапульты, а возможность его монтажа, судя по конфигурации полетной палубы, была заложена еще при проектировании. F-35B, по предварительным данным, имеет размах крыла 35,0 фута (10,7 м) и дину 50.5 футов (15,4 м). Таким образом, размеры кормового подъемника корабля позволят без затруднения разместить на нем самолет. Что касается их количества, можно предположить что в этом случае авиакрыло будут составлять около 12 самолетов и 8 вертолетов.

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Определенный интерес вызывает радиолокационное вооружение корабля. В ряде источников указывается, что его РЛС FCS-3 с фазированной антенной решеткой компании Mitsubishi, расположенная двумя группами – в носовой и кормовой башнях острова, является уменьшенной версией широко известной РЛС AN/SPY – ключевого компонента боевой системы «Aegis». К такому выводу невольно начинает подталкивать тот факт, что системой «Aegis» уже вооружены японские эскадренные миноносцы классов «Kongo» (полное водоизмещение 9500 т, DDG-173 «Kongo», DDG174 «Kirishima», DDG-175 «Myoko», DDG176 «Chokai»), вошедшие в состав флота в 1993-1998 гг. и «Atago» (полное водоизмещение более 10000 т, DDG-177 «Atago» и DDG-178 «Ashigara»), вошли в состав флота в 2007-2008 гг.

Вместе с тем, FCS-3 – продукт совместной разработки компаний Mitsubishi Electric Corporation (Melco) и Thales Nederland (Thales Nederland BV (ранее Signaal) является дочерней компанией Thales). В 2005 году был подписан контракт на поставку компанией Thales Nederland нового модуля управления ракетным оружием (missile control module) для интеграции в систему РЛС FCS-3. Как отмечалось в пресс-релизах фирмы Thales, этот модуль должен привнести в японский радар революционную технологию, известную под аббревиатурой ICWI.

ICWI (Interrupted Continuous Wave Illumination) это технология, которая позволяет системе управления ракетным оружием управлять несколькими ракетами одновременно, направляя их на различные цели, что в значительной мере повышает оборонительный потенциал корабля. Возможности комплекса, базирующегося на технологии ICWI, были убедительно продемонстрированы в ходе опытовых стрельб. Первым, в ноябре 2003 г., «отстрелялся» голландский фрегат «De Zeven Provincien». Он выпустил по одной ракете ESSM и SM-2 Block IIIA. Это были первые опытовые стрельбы с участием вышеуказанной системы и технологии ICWI. В августе 2004 года обширная серия опытовых стрельб проводилась германскими ВМС (на фрегате «Sachsen»). В общей сложности было выпущено 11 ракет ESSM и 10 SM-2 Block IIIA.

Таким образом, основным оружием DDH 181 «Hyuga» будут исключительно зенитные ракеты – 64 ЗУР RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) в УВПУ Mk.41 на 16 ячеек, расположенной в кормовой части полетной палубы по правому борту. Встречающиеся СМИ сведения, что «Hyuga» вооружается ударным ракетным оружием, видимо, не верны. Дополняют зенитное вооружение две 20-мм АУ ближнего рубежа Phalanx (в носу ПБ и на спонсоне в корме ЛБ). Применение противолодочных ракет ASROC из ВПУ (о чем также нередко упоминается в прессе) также маловероятно, поскольку основным противолодочным вооружением DDH «Hyuga» являются все-таки его вертолеты. В данном случае их массовое применение представляется намного более эффективным, нежели достаточно старой и «недальнобойной» системы.

Противолодочное вооружение корабля (установленное скорее как дань названию: «эсминец» все-таки, или для самообороны) составляют 2 строенных 324мм торпедных аппарата. На DDH 181 смонтирована современная гидроакустическая станция (ГАС) OQS-21 в носовом бульбовом обтекателе. Правда, ее ТТХ пока не разглашаются. [Большинство первых японских эсминцев были оснащены различными типами гидроакустических станций (ГАС), разработанных в США. Опираясь на эти разработки, японские специалисты создали ряд собственных систем. В их конструкции использованы самые современные технологии получения, обработки и отображения данных. В японском флоте принято обозначать сонары, устанавливаемые в бульбовом обтекателе OQS, а гибкие протяженные буксируемые антенны OQR.]

Главная энергетическая установка (ГЭУ) корабля выполнена по типу COGAG (Combined Gas turbine And Gas turbine). При такой схеме на каждый гребной вал, через редуктор, работают по две газовые турбины. Управление ими при этом весьма гибкое – возможна как их совместная, так и раздельная работа на один турбозубчатый агрегат. Как известно, газовые турбины наиболее эффективно работают на своей полной мощности. Поэтому логичнее использовать по две небольшие турбины на вал, чем одну, но вдвое большей мощности, принимая во внимание, что большую часть своей службы корабль ходит на сравнительно небольшой крейсерской скорости, не используя на полную мощность свою энергетическую установку. Основу ГЭУ DDH «Hyuga» составляют четыре хорошо известных и отлично зарекомендовавших себя во многих флотах мира газовые турбины General Electric LM2500, каждая из которых выдает мощность на валу 33 600 л.с. (25.1 MВт). В соответствии со схемой COGAG они объединены в два турбозубчатых агрегата (по две на вал), обеспечивая полную скорость хода около 30 узлов. Дальность плавания корабля пока не разглашается. Можно предположить, что она не меньше аналогичного показателя у английских легких АВ класса «Invincible» – около 7000 миль на крейсерской скорости 19 узлов. Неплохой показатель для нужд «самообороны».

ПОВОД К РАЗМЫШЛЕНИЮ…

К настоящему времени Силы самообороны Японии уже приближаются по насыщенности современными видами вооружения к вооруженным силам ряда стран НАТО, а по некоторым параметрам даже достигли уровня американских вооруженных сил. Нелишне напомнить, что Япония уже давно удерживает второе место в мире после США по ассигнованиям на военные расходы. Очевидно, что Страна восходящего солнца все глубже и глубже втягивается в войны, которые развязываются и ведутся Соединенными Штатами. И если европейские союзники по НАТО все чаще проявляют свою «строптивость», особенно после известных событий на Кавказе, то Япония пока остается достаточно послушной. Но, надо полагать, что для этого у нее есть свой интерес, и что так происходит только пока…

Многие аналитики полагают, что принятое Японией решение построить современный противолодочный «псевдоавианосец» было во многом мотивировано возросшей угрозой со стороны гиперактивно развивающихся ВМС НОАК, причем особенно серьезную обеспокоенность вызывает строительство китайского подводного флота. Так, в настоящее время атомный подводный флот Китая официально включает один ракетоносец Тип-092 «Ксиа», оснащенный 12 баллистическими ракетами JL-1 и четыре многоцелевые АПЛ Тип-091 «Хан».

Вместе с тем, Китай практически завершил разработку еще двух типов новых атомных подводных лодок – многоцелевой АПЛ Тип093 «Шенг» и ракетоносца Тип-094 «Джин». Перспективным проектом китайского флота является создание еще более мощной субмарины Тип-095, вооруженной 24 баллистическими ракетами. Кроме того, с 1995 года на вооружение ВМС Китая поступили 29 усовершенствованных современных дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ), и еще 10 лодок находятся на стадии строительства. По сообщениям иностранных СМИ, на китайских ДЭПЛ проекта «Минг» начались испытания воздухонезависимых энергетических установок. Всего же в настоящее время на вооружении ВМС Китая находится более 50 ДЭПЛ. К 2020 году флот китайских ДЭПЛ станет самым большим в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но это лишь одна сторона медали. С другой стороны, нелишне напомнить и то, что Япония, несмотря на вполне добрососедские отношения с Россией, не забывает при каждом удобном случае напоминать о т.н. «северных территориях». Русский же флот в этом регионе, долгое время подвергавшийся разграблению и перманентному уничтожению, в настоящий момент находятся в далеко не лучшем состоянии. То, что осталось в строю благодаря усилиям командования и личного состава, не представляет серьезной угрозы нашим вероятным противникам (если исключить, конечно, ответ на захват четырех островов ядерным ударом). Конечно, сейчас армии и флоту уделяется серьезное внимание, но когда удастся восстановить реальный паритет на Дальнем Востоке, сказать очень сложно. Как будут развиваться события дальше – покажет время.

Так что, возможно, полноценный японский авианосец рано или поздно, но появиться. По крайней мере японская кораблестроительная отрасль технически вполне может себе это позволить.

Ссылки:

http://ralphmirebs.livejournal.com/50765.html — основные фотографии и часть инфы;

http://www.ship.bsu.by — основная информация и изображения;

http://flot.com/news/navy/index.php?ELEMENT_ID=2665 и http://www.military-today.com/navy/hyuga_class.htm — информация о корабле;

http://www.airwar.ru — летательные аппараты, информация и фото.