Содержание:

Эпоха VIII–VI веков до н.э. в истории древней Греции — это время господства аристократии. Во главе общества стояло небольшое число знатных и богатых семейств, представители которых монополизировали политическую власть, выступали в роли жрецов и судей, владели крупными земельными участками и другой собственностью. Благосостояние позволяло им выступать в поход верхом на коне, облачёнными в роскошные доспехи. Войны, которые вела аристократия в это время, больше напоминали спортивные состязания. В конфликтах участвовали относительно небольшие силы, а поведение участников регламентировалось многочисленными правилами.

Лелантинская война

Первым известным конфликтом в Греции является Лелантинская война. Она разгорелась между эвбейскими городами Халкида и Эретрия, соперничавшими за контроль над плодородной и богатой минералами равниной Лелант. Эта война упоминается во многих источниках, включая поэтов Гесиода и Архилоха — современников событий. Известно, что Гесиод участвовал в состязании поэтов, устроенном около 730 года до н.э. при погребении погибшего на войне царя Халкиды Амфидаманта. Это даёт нам отправную точку для датировки событий.

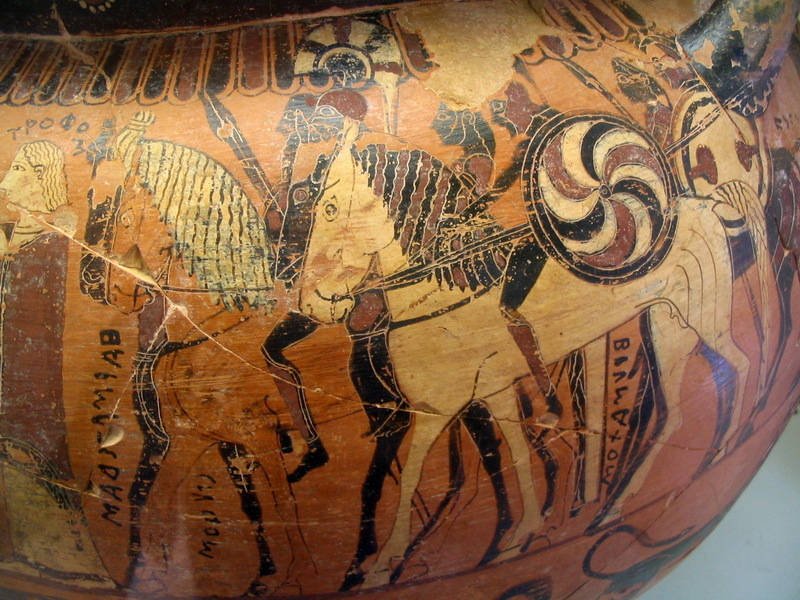

Фрагмент дипилонской амфоры с росписью в геометрическом стиле IX–VIII веков. до н.э. Основным её сюжетом являются сцены оплакивания и процессии колесниц и воинов. Лувр, Париж. Фото автора

Писавший много позже Фукидид упоминал, что Лелантинская война была первым общим в истории Греции конфликтом, в котором на той или другой стороне пришлось поучаствовать всем грекам. Считается, что к Халкиде примкнули Коринф, Самос и фессалийские общины, а Эретрию поддержали Эгина, Милет, Хиос и Мегары. Коринфяне изгнали эретрийцев с Керкиры, а самосцы с их помощью победили флот милетцев. На суше мегаряне воевали против афинян, а спартанцы начали борьбу за покорение Мессении. В решающем сражении на помощь халкидянам пришла фессалийская конница, которая сумела опрокинуть противника. Эретрия была побеждена и разрушена.

Современные представления о Лелантинской войне претерпели серьёзные изменения. Учёные второй половины XIX — первой половины XX века основывались на словах Фукидида и встраивали в историю Лелантинской войны все известные им столкновения между греками. В их работах война продолжалась десятки, если не сотни лет, а её частью оказывался, например, конфликт между Сибарисом и Кротоном, закончившийся разрушением первого в 510 году до н.э. В середине ХХ столетия историки более осторожно писали о Лелантинской войне как о большом и достаточно длительном конфликте эвбейских городов и их союзников, в основе которого лежало столкновение торговых интересов или земельный голод. При этом исследователи стремились отделять столкновение между Халкидой и Эретрией из-за Лелантинской равнины от современных ей, но всё же совершенно самостоятельных конфликтов, подобных I Мессенской войне.

Наконец, в современных работах преобладает взгляд на Лелантинскую войну как на форму саморепрезентации аристократии, стремившейся подражать гомеровской этике поведения и описанным в гомеровских поэмах способам ведения войны. Сама война рассматривается как продолжавшаяся довольно долго серия столкновений между отдельными аристократическими группами, сражавшимися за тот или за другой лагерь. Участники этих столкновений стремились с помощью военных подвигов добиться славы и укрепить своё положение в обществе. Такой характер борьбы объясняет длительность конфликта и количество его участников.

Аристократия

Между VIII и VI веками до н.э. греческая аристократия достигла апогея своего могущества. Кое-где всё ещё сохранялась традиционная царская власть, подобная той, которую описывал Гомер в своих поэмах. В Милете был известен царский род Нелеидов, в Эфесе и Эрифрах — Басилидов, в Митилене — Пентелеидов. На Пелопоннесе особым почитанием пользовался царский род Гераклидов, потомки которого были басилеями в Спарте и Аргосе. Однако наряду с царскими династиями на первый план стали выходить знатные семейства, могущественные и богатые, зачастую ведшие своё происхождение от героев древности, но при этом всё же не принадлежавшие к царским династиям. Таковы Бакхиады в Коринфе, Кодриды, Алкмеониды, Филаиды в Афинах и т. д.

Со временем могущество аристократии возросло настолько, что позволило ей отодвинуть от власти правящие царские семейства. Верховная власть при этом переставала передаваться по наследству, а становилась выборной в пределах узкого круга претендующих на неё аристократических семейств. Царский титул превратился в атрибут выборного правителя, подобно афинскому архонту-басилею, по имени которого велось летоисчисление в Афинах. Вначале, по словам Аристотеля, архонты-басилеи избирались пожизненно, а затем на десятилетний срок. В Коринфе под властью Бакхиадов выборный правитель носил титул притана. Такие же выборные пританы засвидетельствованы в коринфских колониях Аполлонии, Керкире, Эпидамне и Сиракузах.

Голова мраморной статуи афинского всадника из Рамнунта, VI век до н.э. Лувр, Париж. В соответствии с модой эпохи молодой человек носит длинные волосы, бреет усы и коротко подстригает бороду. Весь его облик несёт на себе черты утончённости. Фото автора

В Афинах правившая городом знать была известна под именем эвпатридов, то есть «происходящих от благородных отцов». О происхождении этого названия и тех, на кого оно распространялось, «Большой этимологик» сообщает:

«Эвпатридами в древности назывались те, которые проживали в самом городе, принадлежали к царскому роду и осуществляли надзор за священнодействиями».

Хорошей параллелью этому определению является сохранившийся фрагмент из «Наксосской политики» Аристотеля. Он сообщает, что во времена тирана Лигдамида, то есть во второй половине VI века до н.э., большинство состоятельных людей проживало в городе, а остальные — по деревням.

Эта традиция проживания басилеев и знати в городах восходит ещё к Гомеру и может быть прослежена на материалах погребений. В Афинах на протяжении геометрического периода, в IX–VIII веках до н.э., могилы знати, содержащие в себе оружие и драгоценности, скапливались на склонах Ареопага, где проживала аристократия. То же распределение погребений знати выявлено в некрополях Арголиды. Каменные ящики с богатыми приношениями, которые ассоциируются с захоронениями аристократии в конце VIII века до н.э., концентрировались преимущественно вокруг нуклеуса городской территории Аргоса. В некрополях других поселений Арголиды (Тиринф, Микены, Навплион, Асина) таких погребений не обнаружено. В этих захоронениях также практически отсутствует оружие, что говорит о превращении Аргоса в городской и политический центр всего региона.

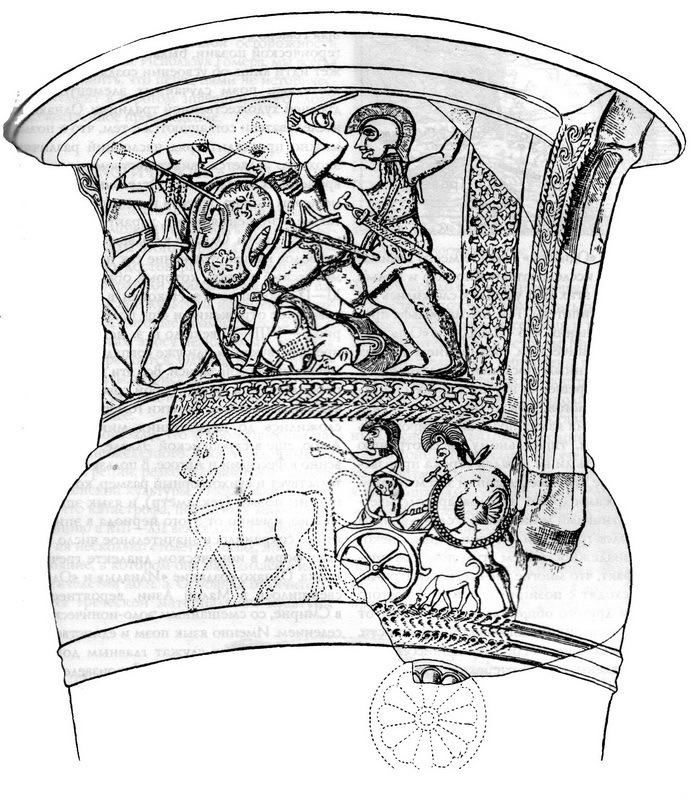

Известняковый саркофаг из Амафунта (Кипр) с рельефным изображением процессии, включающей аристократов на колесницах и сопровождающих их пеших воинов, V в. до н.э. Метрополитен музей, Нью Йорк. Источник: Metropolitan Museum of Art. — Vol. 2. Greece and Rome. — New York, 1987. — Fig. 20.

Всадники и колесничие

Описывая политическое устройство Греции древнейшего периода, Аристотель проводил параллель между аристократической формой правления и развитием конницы:

«После упразднения монархического строя в Греции полноправными гражданами были в первое время воины, а именно в начале — всадники; объясняется это тем, что тогда на войне силу и перевес давала конница, а тяжеловооружённая пехота, за отсутствием в ней правильного устройства, была бесполезна: опытности в деле устроения пехоты, равно как и выработанных правил тактики, у древних не было, почему всю силу они полагали в коннице. С ростом государств и тяжеловооружённая пехота получила большее значение, а это повлекло за собой участие в государственном управлении большего числа граждан».

Разведение и содержание боевых коней являлось прерогативой аристократов — гиппоботов (дословно «содержащие коней») из Халкиды на Эвбее или афинских гениохов, то есть «возничих». Они располагали необходимыми для этого крупными земельными владениями и составляли правящий слой в обществе. Не случайно Фессалия и Македония на Балканах, Иония и Эолида в Малой Азии, Великая Греция в южной части Италии, где имелись природные условия для содержания лошадей, исторически считались оплотами аристократических форм правления. Впоследствии, когда господство на поле боя перешло от конницы к фаланге гоплитов, а аристократическое правление сменили более демократические формы, память о прежних временах иногда сохранялась в почётном наименовании отборных отрядов «всадников», в которых могли служить только юноши самого благородного происхождения. Таковы, например, спартанские всадники, составлявшие почётный эскорт царей в мирное время и сражавшиеся вокруг них в бою, или даже знаменитый фиванский Священный отряд. Половина его воинов называлась возницами, а вторая половина — наездниками. Это говорит о том, что, прежде чем стать всадниками, они были колесничими.

Терракотовая плитка VI века до н.э. с рельефом, изображающим колесницу и тяжеловооружённых воинов, из святилища Зевса Диктейского в Палеокастро, Крит. Археологический музей, Ираклион. Фото автора

Хотя в батальных сценах «Илиады» колесницы играют важную роль, во второй половине VIII — VII веке до н. э. конница постепенно вытесняла их из военного употребления. Армия Эретрии в эпоху Лелантинской войны состояла из 3000 гоплитов, 600 всадников и 60 колесниц. На греческой вазописи VII–VI веков до н. э. мы видим изображения этих всадников в глухих шлемах с султанами, в тяжёлых доспехах и с большими щитами. Современные историки традиционно рассматривают их как ездящую верхом пехоту, для которой лошадь сменила колесницу в качестве транспортного средства. Как и гомеровские герои, они обычно прибывали на поле боя верхом, демонстрируя тем самым свой высокий социальный статус и богатство. Сражались же они пешими, оставив лошадь позади себя на попечительство сопровождавшего их, также верхом, оруженосца. Последний зачастую являлся не просто конюхом, но и представителем младшего поколения знатного рода, который только готовился стать полноправным воином. Очевидно, именно модель колесничного экипажа повлияла на возникновение таких пар воинов, которых греки называли гамиппами.

Верхом и в пешем строю

Картину действий этих всадников на поле боя представил Дионисий Галикарнасский. Хотя он и рассказывал о телохранителях царя Ромула, так называемых целерах, но прямо проводил параллель между римскими и современными им греческими военными учреждениями:

«По городу Ромула сопровождали копьеносцы и выполняли его приказания, а в походе они были передовыми бойцами и помощниками. Многое в сражениях зависело от них, так как они первыми начинали битву и последними отступали. Они сражались на лошадях там, где была удобная равнина для конного боя, и пешими в неровных местах, непригодных для конницы. Мне кажется, этот обычай был заимствован у лакедемонян, у которых он предписывал, как и у римлян, наиболее родовитым из юношей числом триста составлять стражу царей, и те использовали их во время войн в качестве помощников и всадниками, и пехотинцами».

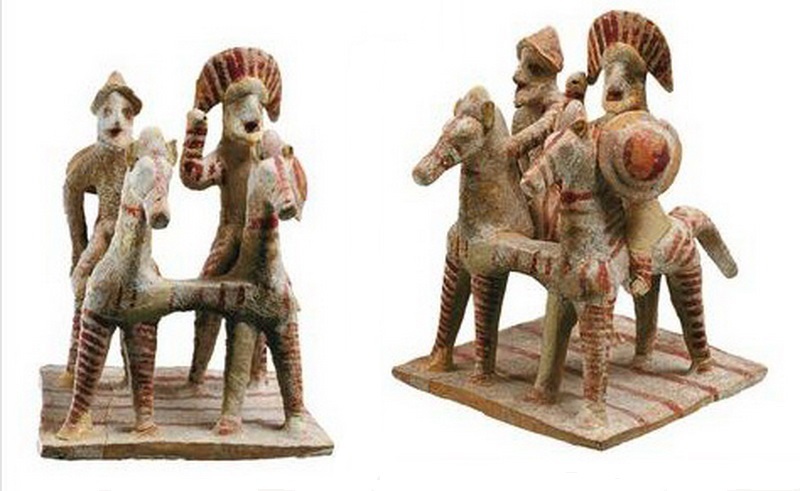

Терракотовая статуэтка VI века до н.э., изображающая пару всадников. Один из них является воином, а другой — его оруженосцем. Национальный музей археологии, Фессалоники. Источник: Grammenos, D.V. The Archaeological Museum of Thessaloniki / D.V. Grammenos. — Thessaloniki, 1996. — Fig. 248

Судя по имеющимся у нас данным, эти всадники могли атаковать врага не только в пешем строю, но и верхом, наподобие настоящей кавалерии. Плутарх оставил описание яростной атаки фессалийских всадников, решившей исход Лелантинской войны в пользу халкидян:

«В разгар войны между халкидианцами и эретрийцами на помощь халкидянам пришёл Клеомах с фессалийцами; халкидяне были сильны пехотой, но их всадникам было трудно отражать врага; халкидяне попросили Клеомаха, бывшего храбрым мужем, атаковать первым всадников (…) Клеомах, собрав около себя лучших фессалийцев, ворвался в самую гущу вражеских всадников и обратил их в бегство; увидев это, пехота также сбежала, и халкидяне одержали полную победу. Сам Клеомах, однако, оказался в числе погибших».

В ходе «гоплитской революции» VII–VI веков до н.э. в большинстве греческих полисов аристократы сперва превратились из колесничих в ездящих верхом гоплитов, а затем вместе с другими пехотинцами влились в ряды гоплитской фаланги. Фессалийцы же избрали иной путь развития. Здешняя аристократия продолжала прочно удерживать бразды правления в своих руках. Алев Рыжий, основатель Фессалийского союза и прародитель правящей династии Алевадов, разделил всю страну на равные участки-клеры. С каждого из них владельцы должны были выставлять 40 всадников и 80 пехотинцев. На принадлежавших фессалийской знати обширных пастбищах выращивались многочисленные табуны. Фессалийская конница столетиями считалась лучшей в Греции. В противоположность громкой славе конницы местная пехота имела сугубо вспомогательное значение.

Греческий килик VI века до н.э. из Вульчи (Италия) с изображением спешившегося всадника. Музей Ватикана. Фото автора

«Джентльменская» война

Эпоха господства аристократии знаменовала расцвет культуры «джентльменской» войны. Особое значение в конфликтах такого рода придавалось правилам, накладывавшим ограничение на насилие и жестокость в отношении противника. Образцом для подражания в данном случае служила героическая этика, ярко описанная в поэмах Гомера. В самой «Илиаде» война подаётся без особых прикрас, а в тексте поэмы мы в изобилии находим примеры хитрости, коварства или даже неприкрытого вероломства. Однако интерпретация гомеровского наследия создаёт представление о войне как о разновидности спортивного состязания, в котором победа и последующая слава приобретались исключительно путём напряжения мускулов и волевых усилий бойцов. Для героев, например, считалось недопустимым пользоваться метательным оружием и одерживать победу благодаря коварным уловкам. Наиболее известной иллюстрацией такого рода культуры является рассказ Страбона о старинной надписи на стеле из Амаринфского храма на Эвбее, содержавшей договор между халкидянами и эретрийцами, который запрещал пользоваться в сражении дальнобойным метательным оружием.

Современные историки по-прежнему спорят об историчности этого документа. В его пользу свидетельствуют ямбы Архилоха, современника событий Лелантинской войны, в которых автор хвалит мужество эвбейских бойцов, привыкших сражаться друг с другом в рукопашной схватке:

«То не пращи засвистят, и не с луков бесчисленных стрелы

Вдаль понесутся, когда бой на равнине зачнёт

Арес могучий: мечей многостонная грянет работа.

В бое подобном они опытны боле всего —

Мужи-владыки Эвбеи, копейщики славные».

Сложившийся в этих рамках комплекс отношений предполагал, что формально объявленная война будет вестись с соблюдением принятых для такого рода случаев ритуальных норм. Театром военных действий становилась равнинная территория, а не горы и чащи. Военные действия происходили весной или летом, днём, а не ночью. Само столкновение являлось состязанием воли и мускулов, в котором победу одерживала сильнейшая сторона. Существовало ограничение на преследование и убийство противника. Обратившимся в бегство позволялось убежать. Пленные могли заплатить за себя выкуп. Над погибшими противниками не глумились, а мёртвые тела победители выдавали по первому требованию. Религиозные святилища получали статус убежища: считалось недопустимым преследовать противника, обратившегося к богам за защитой.

Битва трёхсот чемпионов

Эти компоненты аристократической культуры достаточно долго сохранялись в военном деле греков. Одним из примеров традиции является сражение между аргосцами и спартанцами, оспаривавшими друг у друга владение Кинурией в 546 году до н. э. В истории оно известно как битва трёхсот чемпионов.

Геродот рассказывал, что обе стороны договорились решить исход войны путём сражения трёхсот лучших бойцов с каждой стороны. Битва должна была длиться до полного уничтожения противника. Раненых с поля боя ни той, ни другой стороне выносить не разрешалось. Бой продолжался весь день. К вечеру в живых остались двое аргосцев и израненный спартанец по имени Орфиад. Аргосцы, полагая, что они одержали победу, ушли ночевать в свой лагерь. Ночью Орфиад пришёл в себя, сумел поставить трофей из снятых с тел погибших аргосцев доспехов и продолжал оставаться под копьём до самого рассвета. Когда утром обе армии прибыли к месту сражения, каждая из них могла претендовать на победу. Аргосских воинов в живых осталось больше, чем их врагов, однако именно спартанец Орфиад воздвигнул победный трофей на поле боя. После горячего спора сражение возобновилось. Победу в нём одержали спартанцы.

Схватка гоплитов. Фрагмент рельефа бронзовой гидрии, VI век до н.э. Музей Оливериано, Пезаро. Источник: L’Histoire du Monde. L’Antiqite. — Larousse, 1993 — Р. 267

Память об этом эпизоде сохранялась столетиями. Во время очередного аргосско-спартанского конфликта, вспыхнувшего в 420 году до н. э., Аргос предложил Спарте повторить битву трёхсот чемпионов. На этот раз спартанцы отказались.

Литература:

- Нефедкин, А.К. Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI–I вв. до н.э.) / А.К. Нефедкин. — СПб: Петербургское Востоковедение, 2001.

- Нефедкин, А.К. Основные этапы формирования фаланги гоплитов: военный аспект проблемы / А.К. Нефедкин // Вестник древней истории. — 2002. — №. 1. — С. 87–96.

- Туманс, Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла (VIII–V вв. до н. э.) / Х. Туманс. — М.: Гуманитарная Академия, 2002.

- Жеcтоканов, С.М. Лелантская война / С.М. Жестоканов // Para bellum. — 2000. — № 12. — С. 6–12.

- Зайцев, Д.В. К вопросу о характере Лелантской войны / Д.В. Зайцев // Вестник древней истории. — 2016. — №. 1. — С. 5–21.

- Яйленко, В.П. Архаческая Греция и Ближний Восток / В.П. Яйленко. — М.: Наука, 1990.

- Van Wees, H. Kings in Combat: Battles and Heroes in the Iliad / H. van Wees // The Classical Quarterly. — 1988. — Р. 1–24.

- Van Wees, H. The Homeric Way of War: The Iliad and the Hoplite Phalanx (I–II) / H. van Wees // Greece and Rome. — 1994. — Vol. 41. — Р. 1–18, 131–155.

источник: https://warspot.ru/14597-aristokraty-vo-glave-polisa-i-na-pole-boya