АльтФлот СССР. Эпизод 5. Триумф каравана PQ-17

Данный текст является продолжением постов

https://alternathistory.ru/altflot-sssr-epizod-1-novaya-redaktsiya

и

https://alternathistory.ru/altflot-sssr-epizod-2-esmintsy-i-storozhevye-korabli

между Эпизодом 5 и Эпизодом 2 будет еще Эпизод 3 (про тральщики, торпедные катера, подлодки) и Эпизод 4 (про 1941 год.)

Триумф каравана PQ-17

Реальная история:

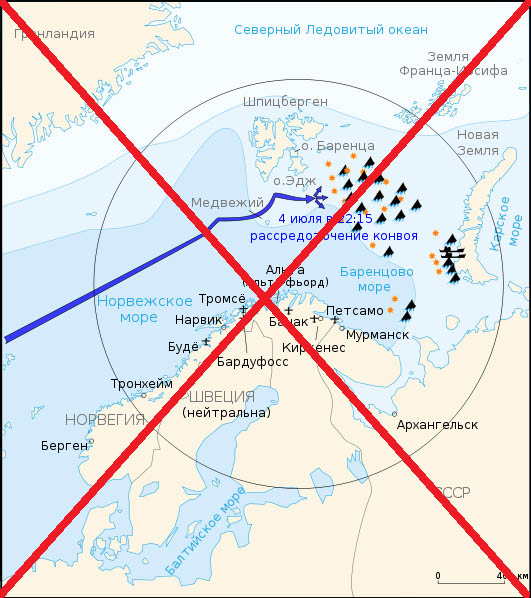

В конце весны 1942 года германские ВМС начали планирование операции «Rösselsprung» (русск. Ход конём), целью которой было уничтожение одного из конвоев PQ. Планировалось нанести сосредоточенный удар по конвою силами надводных кораблей, подводных лодок и авиации. 15 июня адмирал Редер доложил Гитлеру о плане операции. Условием проведения операции называлось отсутствие риска встречи с превосходящими силами английского флота и обеспечение люфтваффе воздушного прикрытия «Тирпицу». Немецкий адмирал Шнивинд, командующий немецкими надводными силами на Севере, планировал атаковать конвой к востоку от острова Медвежий, между меридианами 20 и 30 градусов восточной долготы.

Немецкие ВМС располагали в Норвегии двумя группами тяжёлых кораблей. На якоре в Тронхейме стояли линкор «Тирпиц» и тяжёлый крейсер «Адмирал Хиппер». Их охранение должны были составить пять эсминцев 5-й и 6-й флотилий. Менее быстроходные карманные линкоры «Лютцов» и «Адмирал Шеер» должны были выйти из Нарвика в сопровождении пяти эсминцев 8-й флотилии. После получения приказа о начале операции первая группа должна была выйти из Тронхеймсфьорда в Вестфьорд. Вторая группа из Нарвика должна была выйти в Альта-фьорд. После заправки с танкеров эсминцы и остальные корабли должны были ожидать приказа из Киля. Получив данные о местонахождении конвоя, кораблям следовало встретиться в ста милях северо-западнее мыса Нордкап и двигаться на перехват конвоя восточнее острова Медвежий.

К середине июня в море вышли «U-657», «U-88», «U-355», «U-334». 18 июня из Тронхейма вышла «U-457», а 23 июня «U-255» из Нарвика и «U-456» из Бергена. К середине июня численность лодок арктической «волчьей стаи» была доведена до десяти.

2 июля погода не способствовала воздушным атакам. Туман вынудил немцев поберечь основные силы 5-го воздушного флота и применить поплавковые гидросамолёты-торпедоносцы Heinkel He-115 . Семь самолётов эскадрильи 1./406 атаковали конвой вечером 2 июля. Однако сильный зенитный огонь рассеял самолёты эскадрильи. Самолёт командира эскадрильи капитана Ватера был сбит, но экипаж был спасён самолётом фельдфебеля Арабина, который под обстрелом кораблей эскорта смог сесть на воду и взлететь со своим командиром

Вечером 2 июля немцы начали выдвижение надводных сил на передовые базы в Вестфьорде и Альта-фьорде. Первая боевая группа, состоявшая из линкора «Тирпиц» и тяжёлого крейсера «Адмирал Хиппер» в сопровождении эсминцев «Hans Lody», «Karl Galster», «Theodor Riedel» и миноносцев T7 и T15, вышла в Альта-фьорд.

Позже к ним присоединился эсминец «Рихард Байтцен». Однако в сильном тумане «Ганс Лоди», «Karl Galster» и «Theodor Riedel» наскочили на мель и вынуждены были вернуться обратно. Вторая боевая группа вышла из Нарвика в составе тяжёлых крейсеров «Лютцов» и «Адмирал Шеер» в сопровождении эсминцев Z24, Z27, Z28, Z29, Z30 и судна снабжения «Dithmarschen». Вскоре после выхода, ночью 3 июля, «Лютцов» наскочил на подводную скалу и, получив пробоину, прервал своё участие в операции

3 июля прошло в относительном спокойствии. Крейсерская группа шла в 20—30 милях севернее конвоя. Почти весь день конвой и крейсерская группа шли в густом тумане. Несмотря на то, что над конвоем постоянно висели разведчики Bv-138, атак авиации не было. Подводные лодки периодически пытались выйти в атаку, но их успешно отгоняли корабли охранения. Поскольку ледовая обстановка позволяла, конвой прошёл приблизительно в 50 милях к северу от острова Медвежий, став первым конвоем PQ, прошедшим севернее него. (остров Медвежий в 750 милях севернее побережья Норвегии)

В этот день пришла и тревожная новость. После нескольких дней безуспешных попыток разведки немецких баз британский самолёт-разведчик сообщил о том, что гавань Тронхейма пуста. Но, зная по разведданным, что выход немецких кораблей из гавани планировался приблизительно за 36 часов до атаки, Адмиралтейство считало, что пока непосредственной угрозы атаки конвоя немецкими надводными кораблями нет.

События 5 июля

5 июля в 09:00 для немецких кораблей в Альта-фьорде была объявлена четырёхчасовая готовность к выходу. 1-я и 2-я боевые группы снялись с якоря около 11:00. Немецкий штаб берег свои корабли, поэтому Шнивинд получил от Карльса приказ действовать с максимальной осторожностью: «Кратковременные быстротечные действия с частичным успехом важнее, чем тотальная победа, достигнутая в течение длительного времени. Немедленно донесите, если корабли будут обнаружены авиацией противника. Если обстановка сомнительна — без колебаний прекращайте операцию. Ни в коем случае не допускайте успеха противника в действиях против наших кораблей.»

Альтернативная история

Самолеты- разведчики люфтваффе определили координаты конвоя, в ближнем охранении которого русские задействовали крейсерскую группу в составе четырех легких крейсеров типа Бруклин-бис и четырех лидеров типа Портер-бис. Непосредственное прикрытие конвоя осуществляли еще 6 лидеров типа Портер-бис

Главным калибром советских крейсеров были трёхорудийные шестидюймоые артиллерийские установки (Mark 16/1 triple 6-inch /47 gun turret) – всего 4 башни с 3х152/47. Скорострельность ГК составляла 8..9 выстрелов в минуту. Прицельная дальность составляла 21 км Максимальная дальность, на 41 градус подъема составила 23,3 км.

Главным калибром линейного корабля «Тирпиц» служила 380-мм корабельная пушка SKC-34 с длиной ствола 49 калибров. Скорострельность ГК составляла 2,3 выстрела в минуту, а максимальная дальность стрельбы – 36,5 км

Главным калибром тяжелого крейсера «Адмирал Хиппер» были восемь 203 мм орудий: в 4 двухорудийных башнях, по 2 в носу и в корме. Длина ствола 57 калибров. Максимальная дальность стрельбы 33,5 км

Планом немецкого командования предполагалась поддержка ударной группы соединением из менее быстроходных карманных линкоров «Лютцов» и «Адмирал Шеер», которые должны были выйти из Нарвика в сопровождении пяти эсминцев 8-й флотилии.

Немецкое командование произвело рокировку сил охранения, с учетом того, что одиночный карманный линкор мало мог быть полезен в предстоящей операции. «Адмирал Шеер» в сопровождении миноносцев Т7 и Т15 и судна снабжения был оставлен на стоянке в Альта-фьорде, а ударная группа, состоявшая из линкора «Тирпиц» и тяжёлого крейсера «Адмирал Хиппер», в сопровождении эсминцев Z24, Z27, Z28, Z29, Z30 вышла в море.

Дальний разведчик Северного флота, в свою очередь, обнаружил немецкую эскадру на расстоянии около 100 миль от берега, курс эскадры свидетельствовал только об одном – она шла на перехват конвоя.

Советская лодочная завеса "ближний круг" оттянулась мористее каравана, и всплыла для доведения зарядки батарей до максимума, а крейсерская группа, напротив, уравняла ход с караваном, и взяла параллельный курс на 40 км ближе к берегу.

Эсминцы крейсерской группы шли мористее крейсеров, прячась за их высокими бортами от тяжелых орудий немцев. Впрочем, и советские крейсера ничем противостоять ни «Адмиралу Хипперу», ни тем более «Тирпицу» не могли. Торпедного оружия они не несли, их 83мм бронированный пояс для 380мм орудий препятствия не представлял, скорость кораблей была достаточно близка, бронирование же и «Тирпица», и «Адмиралу Хипперу не предполагало, что 152мм орудия крейсеров могут причинить ему существенный ущерб.

Конвой, шедший 10 узловым ходом, за 36 часов операции преодолел 360 миль в направлении на восток, Ударная группа шла со скоростью 23 узла по гипотенузе прямоугольного треугольника с катетами 360 и 740 миль (расстояние от Альта-Фьорда до острова Медвежий) и преодолела 822 мили.

Планом операции предусматривался выход на рубеж открытия огня к 20 часам 6 июня 1942 года. В 18-00 немецкий самолет-разведчик определил положение охранения как 50..60 миль южнее каравана, и Ударная эскадра форсировала ход до полного.

Тем временем, советская крейсерская группа, насчитывавшая восемь (!) самолетов в своих ангарах (каждый из четырех крейсеров нес по 2 самолета), тоже определила координаты немецкой эскадры, и последние 8 часов перед соприкосновением уже не теряла ее из виду.

Советские подводные лодки перешли в подводное положение и пересекли курс каравана, заняв позицию со стороны надвигающейся ударной группы в 40 километрах от конвоя, но в дальнейших событиях роли не сыграли. Подводный «засадный полк» остался последним рубежем обороны, до которого немцы не дошли.

Кроме ближней лодочной завесы, в обороне каравана участвовало 6 лодок дальней завесы. Одна из них и была К-21

Реальная история

«К-21» вступила в строй Северного флота 10.9.1941. В связи с началом войны ее экипаж не проходил положенного курса боевой подготовки, ограничившись сдачей лишь вступительных задач курса подготовки подводных лодок КПЛ-41. В период с 7.11.1941 по 28.1.1942 под командованием капитан-лейтенанта А.А. Жукова подлодка совершила два боевых похода на вражеские коммуникации у побережья Северной Норвегии, в ходе которых имела 8 боевых столкновений, произвела 4 торпедных и 1 артиллерийскую атаки, 2 минные постановки, потопила норвежский мотобот артиллерийским огнем, транспорт и охотник за подводными лодками – минным оружием.

Тем не менее, действия командира подлодки были оценены командованием как неудовлетворительные, в результате чего новым командиром 4.3.1942 был назначен Герой Советского Союза (звание присвоено указом от 3.4.1942 за успешное командование «Щ-421») капитан 3 ранга Н.А. Лунин. Под его командованием весной 1942 г. «К-21» совершила 1 боевой поход (в ходе него совершена 1 безуспешная торпедная атака) и 1 поход для оказания помощи подводной лодке «Щ-402».

18.6.1942 «К-21» вышла в четвертый боевой поход для действий на немецких коммуникациях в районе Вардё. Утром 19-го субмарина подверглась внезапной атаке вражеского гидросамолета. В результате близких разрывов сброшенных им бомб получили повреждения магистраль уравнительной цистерны и кингстон цистерны быстрого погружения. Из-за этого при плавании под водой постоянно нарушалась удифферентованность подлодки. 28 июня в соответствии с планом прикрытия союзного конвоя PQ-17 «К-21» заняла позицию севернее острова Рольвсё. За исключением единственного обнаружения днем 1 июля лодка других контактов с противником на новой позиции не имела

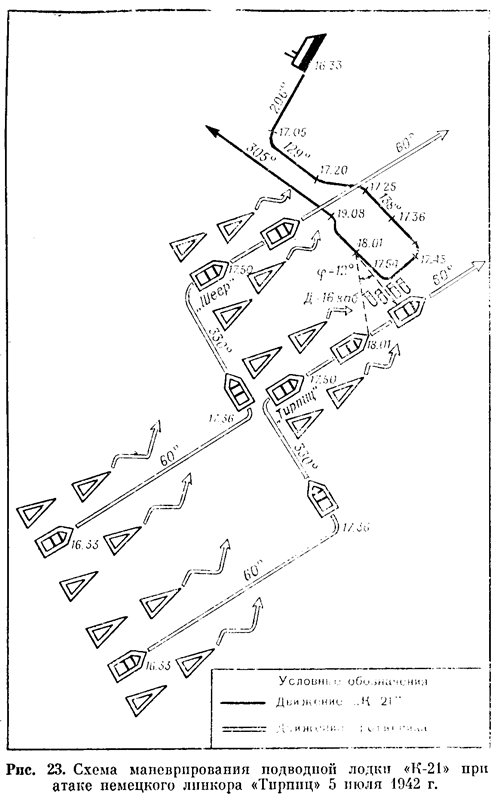

В 16.22 5 июля, когда «К-21» находилась в подводном положении, гидроакустиком по носу были обнаружены неясные шумы. Взяв курс на источник шума, вахтенный офицер в 17.00 обнаружил в перископ рубку «подводной лодки» противника, которая, как показало последующее наблюдение, оказалась мостиком одного из двух эсминцев головного охранения германской эскадры. Сразу после обнаружения «субмарины» Лунин взял управление кораблем на себя и объявил торпедную атаку.

Согласно немецким документам в момент обнаружения эскадра шла курсом 30° со скоростью 24 узла. Крупные корабли были выстроены фронтом, слева направо «Адмирал Хиппер», «Тирпиц», «Адмирал Шеер». Впереди них строем фронта двигались семь эсминцев и два миноносца, каждый из которых выполнял незакономерный зигзаг. Ордер ПЛО усиливал поплавковый гидросамолет Не-115

Торпедная атака осложнялась следующими факторами:

•Исключительно хорошими условиями видимости и малым (2-3 балла) волнением, при котором бурун от поднятого перископа мог просматриваться с большого расстояния;

•Случайным сближением в начале атаки двух эсминцев и подлодки на дистанцию 20-50 кбт;

•Отсутствием у командира «К-21» (как и у любого другого командира советского подводного флота) опыта атаки быстро движущихся целей с сильным охранением;

•Незнанием Н.А. Луниным истинных возможностей немецкой гидроакустической аппаратуры и противолодочного оружия, и возникшими, как следствие, опасениями за судьбу корабля и экипажа.

Все это заставило осуществлять подъем перископа на весьма короткие промежутки времени, что не позволило организовать удовлетворительного наблюдения за целью. Это в частности подтверждается и теми фактами, что один из трех крупных немецких кораблей (по-видимому, наиболее удаленный от «К-21» «Шеер») на протяжении всей атаки так и не был обнаружен, а другой — «Хиппер», наоборот, был опознан как «Шеер».

Условно атаку «К-21» можно разделить на пять фаз:

1. 17.00-17.18. Маневрирование для атаки эсминца охранения. Фаза завершилась с момента обнаружения мачт крупных боевых кораблей.

2. 17.18-17.36. Выход подлодки на генеральный курс эскадры для атаки носовыми аппаратами со стороны левого борта цели. Фаза завершилась с обнаружением смены курса эскадры с 60° на курс 330° (значения курсов приводятся в соответствии с донесением Лунина; немецкими материалами смена курса не подтверждается). Неверные результаты этих наблюдений в конечном итоге привели к тому, что подлодке пришлось производить залп из весьма невыгодного положения – из кормовых торпедных аппаратов на расходящихся курсах.

3. 17.36-17.50. Выход «К-21» на «новый» генеральный курс эскадры для атаки носовыми аппаратами со стороны правого борта цели. Фаза завершилась с обнаружением «смены курса» эскадры с 330° на старый курс 60°. В результате наблюдения в 17.50 Лунин определил, что лодка оказалась почти прямо по курсу «Тирпица» (курсовой угол цели 5-7° левого борта) на дистанции 35-40 кбт. Атака носовыми аппаратами невозможна.

4. 17.50-18.01. Уход подлодки с курса «Тирпица» для атаки кормовыми аппаратами со стороны левого борта цели. При этом около 17.55 «К-21» совершила прорыв передовой линии охранения эскадры. Фаза завершилась торпедным залпом.

5. 18.01-19.05. Выход из атаки – отрыв от эскадры движением контркурсом на глубине 30 м.

Особого внимания заслуживает торпедный залп. Согласно донесению Лунина он производился из всех четырех кормовых торпедных аппаратов с дистанции 18-20 кбт, временным интервалом 4 сек, при угле упреждения 28°, угле встречи – 100°. Скорость цели определялась в 22 узла, а ее истинный курс в 60°. Из сопоставления с немецкими материалами известно, что в момент атаки эскадра шла со скоростью 24 узла курсом 90°. Столь значительная погрешность в определении элементов движения цели (ЭДЦ) объяснялась вышеизложенными факторами, а также тем обстоятельством, что из-за крайне малого времени подъемов перископа ЭДЦ определялись командиром «К-21» глазомерно. Залповая стрельба с временным интервалом обеспечивала перекрытие погрешностей в определении ЭДЦ только в тех случаях, когда ошибка в определении курса не превышала 10°, а в определении скорости – 2 узлов. Следует отметить и то, что в соответствии с действующими таблицами Лунину следовало стрелять с интервалом не в 4, а в 14 сек. Выбрав меньший интервал, командир, очевидно, старался сократить время нахождения на боевом курсе и быстрей уйти на глубину.

Схема атаки "Тирпица" К-21 по Емельянову

Вторым отрицательным моментом являлась большая дистанция, с которой подлодка производила залп. Если в момент залпа лодка и линкор шли примерно перпендикулярно расположенными относительно друг друга курсами, а дистанция составляла 18-20 кбт, то торпедам предстояло пройти около 18,5-19 кбт. На самом деле из-за грубой ошибки с определением истинного курса цели «К-21» и «Тирпиц» шли расходящимися курсами, и угол встречи должен был составить не 100, а около 130°. При этом торпедам было необходимо пройти около 23,8 кбт. Максимальная дальность хода торпед 53-38 с той установкой режима, которой стреляла лодка, составляла 4000 м (21,6 кбт). Стрельба с такой дистанции стала прямым следствием неверного выбора боевого курса, что в свою очередь объяснялось той поспешностью, с которой Лунину пришлось менять решение на атаку в 17.50-17.53. Следует подчеркнуть, что введенными в действие приказом НК ВМФ №0219 от 10.3.1942 «Правилами стрельбы торпедами с подводных лодок» стрельба с дистанций 16-20 кбт по движущемуся кораблю при углах встречи свыше 90° запрещалась как бесполезная. Несомненно, что в сложившейся ситуации Лунин был обязан использовать любой шанс, но одного рвения командира мало, чтобы обеспечить успех атаки.

В сумме все допущенные просчеты и погрешности не могли не привести к отрицательному результату – торпеды «К-21» должны были затонуть, пройдя предельную дистанцию, без пересечения курса цели. Те взрывы, которые слышали на лодке в 18.04, по-видимому, стали результатом срабатывания ударников торпед при ударе о каменистое дно после прохождения предельной дистанции, а около 18.30 – взрывами глубинных бомб германских эсминцев, сброшенных на обнаруженную перед атакой британскую субмарину «Аншейкн». Исходя из направления и скорости движения германской эскадры, можно утверждать, что взрывы торпед на дне не могли быть зафиксированы на немецких кораблях ни визуальным, ни гидроакустическим наблюдением. Поэтому информация об атаке «К-21» была получена противником только вечером тех же суток после пеленгования места передачи немецкой радиоразведкой.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что атака «К-21» производилась в исключительно сложных условиях обстановки к тому же экипажем, который отработал и сдал лишь вступительные задачи КПЛ и имел довольно ограниченный боевой опыт. Несмотря на это Н.А. Лунин и его подчиненные продемонстрировали большое личное мужество, сумев выйти в атаку на крупнейший боевой корабль кригсмарине, двигавшийся в мощном противолодочном охранении. Это достижение тем более примечательно, если учесть тот факт, что ни одной другой советской подлодке не удалось выйти в атаку на боевой корабль размером крупнее эсминца, хотя потенциальные возможности к этому имелись.

http://flot.com/history/events/tirpitz.htm

Этот фрагмент принадлежит перу автора Мирослав Морозов

Альтернативная история

Обнаружив на носовых углах «Тирпиц», Лунин верно определил дистанцию и курс цели, и поднырнул под эсминцы, двигавшиеся фронтом по курсу эскадры. По выходу (в подводном положении) на рубеж торпедной атаки, Лунин, не поднимая перископа, сориентировал лодку в направлении, определенном гидроакустиком, и произвел шеститорпедный залп носовыми торпедными аппаратами с временным интервалом в 6 секунд. Затем, не дожидаясь доклада о результатах, развернулся на 180 градусов, и через 20 секунд, более полагаясь на удачу, чем на результаты вычислений, произвел еще один залп – всеми четырьмя кормовыми ТА. Именно этот залп, сопровождавшийся бормотанием «на авось», стал роковым для «Адмирала Хипера», которого Лунин определил как «Шеера».

В "Тирпиц" Лунин не попал, но "Хиппер" получил 2 торпедных попадания и, прервав свое участие в операции за 3 часа до столкновения с противником, в сопровождении одного эсминца взял курс на свою базу.

Командир "Тирпица", не смотря на строгие указания, принял другое решение – в случае бесславного возвращения лимиты на топливо бы безусловно снизили, и ему предстояло служить лишь мишенью для самолетов противника. В этом случае и о наградах, ни о карьере не могло бы быть и речи. Судьбу большого надводного флота Великой Германии могла исправить только громкая победа. Поредевшая ударная группа сохранила курс на перехват конвоя.

Через 3 часа командующий дивизией, которую составляли все 4 стоящие на вооружении в СССР легких крейсера, контр-адмирал Николай Герасимович Кузнецов разделил кильватерную колонну на две пары крейсеров. Первая пара легко обогнала караван и заняла положение в 30 милях от начала каравана по ходу движения и в 50 милях южнее, а вторая, напротив, отстала и заняла положение в 60 милях за первой.

Затем, синхронно взяв курс на уменьшившуюся в числе до линкора и четырех эсминцев ударную группу немцев, крейсера образовали две параллельно идущих кильватерных колонны и 30-узловым ходом пошли на сближение с противником, оставаясь, на параллельных курсах. Таким образом, разделившиеся крейсера начали охват ударной группы с флангов. Скрываясь от орудий линкора за корпусами крейсеров, под бортом каждого крейсера шел и лидер.

Наконец, после сближения на 80 миль с ударной группой, задние крейсера и сопровождающие их лидеры сбавили ход до 10 узлов и расстояние от передних до замыкающих крейсеров начало стремительно расти.

Таким образом против Тирпица к моменту выхода на рубеж 70 миль действовало 4 небольшие советские корабельные группы, каждая из которых состояла из одного легкого крейсера и одного лидера. По достижении рубежа в 70 миль каждая микро-группа взяла курс на немцев и форсировала ход до самого полного.

В этот самый момент к вечеринке присоединился советский дальнебомбардировочный полк.

дальнебомбардировочный полк состоял из трех-четырех эскадрилий и двух самолетов в управлении полка (38-42 боевых самолета).

С высоты в 5000 метров с советской воздушной эскадры из 32 ДБ-3Б на немецкую эскадру был высыпан настоящий дождь небольших кумулятивных бомб ПТАБ-2,5-1,5. Несмотря на малый вес (1,5-1,6 кг), эта бомба при прямом попадании под углом 0° от нормали прожигает броню толщиной до 60 мм. Высокая эффективность этой бомбы объясняется направленным действием взрывной волны, скорость которой достигает 11 000 м/сек. Каждый самолет нес по 1000 кг боевой нагрузки, а всего на эскадру было высыпано около 21000 бомб, большинство которых утонули в море. Однако, досталось и ударной группе:

На Тирпице вышли из строя приборы управления огнем. Значительно ослабла ПВО ордера — линкор утратил до 60% зенитных орудий. . Орудия главного калибра и основные механизмы не пострадали. Пожары охватили почти все корабли ударной группы, но наиболее губительными они оказались на эсминцах — три из них были поражены тем или иным числом бомб, и все они сосредоточились исключительно на борьбе за живучесть.

Тем временем, поставив дымы, крейсерско-лидерские группы с четырех сторон рвались к эскадре. Открыть огонь в условиях пожаров от катастрофической воздушной атаки удалось только башне Гамма линкора Тирпиц, но в отсутствии централизованного управления огнем к успеху немцев это не привело – советские группы шли на высокой скорости и с частой перекладкой курса.

Наконец, через 20 томительных минут, по выходу на дистанцию в 23 километра, крейсера открыли огонь главным калибром. Крейсера были полностью исправны, и вскоре их снаряды легли точно в … горящие немецкие эсминцы. Каждому эсминцу противостоял легкий крейсер, и эффект от огня двенадцати 152мм орудий был настолько губителен, и не прошло и десяти минут, как все немецкие эсминцы пошли ко дну.

Крейсера перенесли огонь на Тирпиц, но тут уже он особого эффекта он не имел. Однако, настал и черед лидеров, каждый из которых наконец сблизился с пылающим линкором на дистанцию торпедного залпа. «Тирпицу» потребовалось двенадцать торпед, но торпед на советских лидеров хватило.

Триумф Николая Кузнецова не только доказал всему миру, что на небосклоне военно-морской славы поднялась новая звезда талантливого флотоводца. В студеных северных водах родилась молодая морская держава, несущая свой флаг угнетенным народам и поныне.