Содержание:

Исходные данные

Если уж в наше время, чего греха таить, многие исследователи и любители истории Второй мировой войны рассматривают количество танков не только как главный, но и порой как единственный показатель боеспособности механизированных соединений, то что уж говорить про времена более древние, когда нельзя было каждому встречному-поперечному загуглить в Интернете основные причины неудач советских механизированных корпусов страшным летом 1941-го года? Да и даже в самых страшно засекреченных документах нельзя было ничего прочитать про нехватку грузовиков для мотопехоты или скоростных тягачей для артиллерии хотя бы в силу того, что сами бои жаркого лета 41-го тогда относились к будущему. Так что нет совершенно ничего удивительного в том, что утром 2 мая 1941 года в предлагаемой АИ начальник Генерального штаба Красной Армии Г.К. Жуков и начальник Главного автобронетанкового управления Красной Армии Я.Н. Федоренко при рассмотрении боеспособности танковых соединений Красной Армии во главу угла ставили несколько не типичные для сегодняшних «логистических профессионалов» показатели.

На первое место поставили, конечно, количество танков. В этом отношении сформированные к середине весны 1941 года советские танковые дивизии можно было условно разделить на три группы. К первой группе относились танковые дивизии, сформированные летом 1940 года (впрочем, не без исключений – поставки бронетехники шли неравномерно и 18 дивизий «лета 1940 года» порой весьма существенно отличались друг от друга количеством танков). Ко второй группе относились те танковые дивизии, которые весной 1941 года формировались на базе танковых бригад БТ и Т-26, которые уже существовали к 1940 году. Каждая из таких бригад к концу 1940 года имела две – две с половиной сотни танков и от полутора до двух тысяч человек личного состава, как правило, прошедших бои Халхин-Гола, советско-финляндской войны или Освободительного похода в Польшу. К третьей же группе относились танковые дивизии, сформированные либо в ноябре 1940 года (19-я и 20-я танковые дивизии на тот момент 9-го мехкорпуса), либо сформированные весной 1941 года на базе танковых бригад, которые сами были начаты формированием в том самом ноябре 1940 года. Причем, формированием, что называется, «с нуля». Что танками, что личным составом эти танковые бригады, а с весны 1941 года – танковые дивизии оснащали преимущественно по остаточному принципу, в основном, руководствуясь поговоркой «на тебе, Боже, что мне не гоже».

Тем не менее, среди любого правила имелись свои исключения, и их следовало учитывать. К первой группе, как указывалось выше, худо-бедно относились первые 18 танковых дивизий, сформированных ещё летом 1940 года. Несмотря на некоторые (и порой – весьма существенные) отличия в оснащенности бронетанковой техники, 2 мая 1941 года в предлагаемой АИ было решено в прежнем качестве («танковая дивизия») сохранить все 18 соединений. Ко второй группе на 2 мая 1941 года относились 17 танковых дивизий, начатых формированием в марте 1941 года. Это были: 21-я танковая дивизия 10-го мехкорпуса Ленинградского военного округа (сформирована на базе 40-й Краснознаменной танковой бригады Т-26 ЛВО), 23-я и 28-я танковые дивизии Прибалтийского Особого военного округа (сформированы соответственно на базе 22-й танковой бригады Т-26 и 27-й танковой бригады БТ Прибалтийского Особого военного округа), 22-я, 25-я, 29-я и 30-я танковые дивизии Западного Особого военного округа (сформированы на базе 29-й, 44-й, 25-й и 32-й танковых бригад Т-26 ЗапОВО соответственно), 34-я (сформирована на базе 26-й танковой бригады Т-26 Киевского Особого военного округа), 37-я (сформирована на базе 18-й танковой бригады БТ Прибалтийского Особого военного округа), 41-я (сформирована на базе 36-й и 38-й танковых бригад Т-26 Киевского Особого военного округа) и 43-я (сформирована на базе 35-й Краснознаменной танковой бригады Т-26 Ленинградского военного округа) танковые дивизии Киевского Особого военного округа, 54-я танковая дивизия Закавказского военного округа (сформирована на базе 17-й танковой бригады Т-26 Закавказского военного округа), 57-я (сформирована на базе 50-й танковой бригады Т-26 и 8-й мотоброневой бригады Забайкальского военного округа) и 61-я (сформирована на базе 6-й и 11-й танковых бригад БТ Забайкальского военного округа) танковые дивизии Забайкальского военного округа, а также 58-я, 59-я и 60-я танковые дивизии Дальневосточного фронта (на формирование которых были обращены не только имевшиеся на Дальнем Востоке 48-я танковая бригада БТ и 3-я, 19-я, 42-я и 43-я танковые бригады Т-26, но и танковые батальоны дальневосточных стрелковых дивизий).

В третьей группе в положительную сторону резко выделялась 32-я танковая дивизия, включенная в состав 4-го механизированного корпуса и дислоцированная в так называемом «Львовском выступе». По состоянию на 1 мая 1941 года она не только получила свыше сотни танков Т-26 (преимущественно за счет перераспределения между частями КОВО), но и даже 42 новеньких Т-34.

Другим критерием, которым могли руководствоваться Г.К. Жуков и Я.Н. Федоренко 2 мая 1941 года в АИ при определении того, какую танковую дивизию сохранить в прежнем виде, а какую – сократить, была обеспеченность соединения кадровым личным составом. Здесь в лучшую сторону опять же отличались 18 танковых дивизий, начатых формированием ещё летом 1940 года. Но вот «второе почётное место» по этому показателю занимали начатые формированием в ноябре 1940 года для 9-го механизированного корпуса 19-я и 20-я танковые дивизии КОВО (весной 1941 года с формированием новых мехкорпусов эти дивизии «разбросало»: 19-я перешла под управление вновь сформированного 22-го мехкорпуса, а 20-я осталась в 9-м МК). Не смотря на то, что количеством танков эти дивизии не были избалованы, а личный состав в конце 1940 года передавался в них из других частей КОВО по выше обозначенному принципу «на тебе, Боже, что мне не гоже» (т.е. вопреки предписаниям свыше выделить лучших, списывался в основном не годный в строевом или морально-политическом отношении л/с), к концу весны в части укомплектованности личным составом эти две дивизии смотрелись намного лучше танковых дивизий формирования марта 1941 года. Если в последних более-менее обученным личным составом, доставшихся от танковых бригад, сформированных к 1940 году, комплектовались только танковые полки (да и то, в каждом из двух танковых полков вновь сформированной танковой дивизии требовалось по две с копейками тысячи человек, а штатная численность танковой бригады с ноября 1940 года составляла только 1,6 тыс. человек, да и то при этом в ноябре-декабре 1940 года в связи с осенним призывом увольнялся в запас наиболее обученный и опытный контингент красноармейцев и младших командиров), а мотострелковый и артиллерийский полки доукомплектовывались призывниками чуть ли не в мае 1941 года, то в 19-й и 20-й танковых дивизиях народ занимал свои должности уже около полугода.

Соответственно «третьим сортом» в плане кадров являлись все 41 танковая дивизия, сформированная в марте 1941 года. Впрочем, из «третьего сорта» можно было выделить ещё и «четвёртый», если учесть, что из 41 новой танковой дивизии 17 были сформированы хотя бы на базе кадровых танковых бригад, а остальные 24 и вовсе формировались если не совсем «с нуля», то на базе танковых бригад, опять же только в ноябре 1940 года начатых формированием с того самого нуля.

Таким образом, по состоянию на 2 мая 1941 года советские танковые дивизии можно было разделить на четыре условные группы:

- 18 танковых дивизий (номера с 1 по 18), начатых формированием летом 1940 года – имели достаточно массовый танковый парк и обученный личный состав во всех частях и подразделениях;

- 2 танковые дивизии (19-я и 20-я), начатые формированием в ноябре 1940 года – имели крайне мало танков, но в целом были более или менее обеспечены обученным личным составом;

- 18 танковых дивизий (21-я, 22-я, 23-я, 25-я, 28-я, 29-я, 30-я, 32-я, 34-я, 37-я, 41-я, 43, 54-я, 57-я, 58-я, 59-я, 60-я и 61-я) – имели более или менее приличный танковый парк, но в части личного состава, особенно вне танковых подразделений, характеризовались серьезным некомплектом;

- оставшиеся 23 танковые дивизии характеризовались сильным некомплектом как бронетехники, так и личного состава одновременно.

В качестве примера в Приложении 1 приведена оценка боеспособности дивизий КОВО по состоянию на 1 мая 1941 года из реального документа.

В части советских моторизованных дивизий в целом вырисовывалась та же картина. В наиболее лучшем положении находились те дивизии, которые получили статус моторизованных либо летом 1940 года, либо ранее. Ещё четыре дивизии, ставшие из стрелковых моторизованными в период с ноября 1940 года (131-я в КОВО) по март 1941-го (69-я в ДВФ, 103-я в СКВО и 185-я в МВО), характеризовались хорошей укомплектованностью личным составом, но имели сильный некомплект автотранспорта и бронетехники. Остальные 19 соединений данного класса формировались весной 1941 года преимущественно на базе моторизованных пулеметно-артиллерийских бригад, начатых формированием «с нуля» в ноябре 1940 года, а потому имели сильный некомплект как личного состава, так и материальной части вооружения. Впрочем, поскольку значительную долю их личного состава представляли «классические» для РККА специальности – пехотинцы и артиллеристы, то проблема нехватки личного состава здесь не стояла так остро, как в танковых соединениях.

Что же касается того, почему в АИ советское руководство не поставило во главу угла оценки боеспособности своих подвижных соединений наличное количество автотракторной техники, то здесь необходимо отметить следующее. Во-первых, да, автор АИ не стремится за счёт своего послезнания исправить ВСЕ ошибки довоенного командования и создать «рафинированную» АИ. Повторюсь, что о роли грузовиков для мотопехоты и скоростных тягачей для артиллерии механизированных корпусов мы сегодня знаем преимущественно как раз по опыту неудачных боёв советских мехкорпусов в июне и июле 1941 года. По состоянию на май 1941 года они были ещё впереди, и советские военачальники того времени чисто физически имели на порядок меньше информации для анализа, чем мы сегодня. Во-вторых, тогда, в мае 1941 года без аналогичного современного нам послезнания никто точно не знал характера начала будущей войны и соответственно о возможности/невозможности получить автотранспорт для войск из народного хозяйства по мобилизации. И дело было не только в «ретроградском» возвеличивании опыта Первой мировой войны. Даже начало Второй Мировой войны давало немало поводов для надежды успешно провести мобилизацию. Тут можно вспомнить и «Чехословацкую побудку» в сентябре 1938 года, когда войска Красной Армии провели большой объем подготовительных мероприятий до так и не состоявшегося начала боевых действий. И начало германо-польской войны в сентябре 1939 года, которой предшествовал многомесячная дипломатическая «битва», начавшаяся с территориальных требований Германии о предоставлении «коридора» в Восточную Пруссию. И начало широкомасштабных боёв в Западной Европе, которым предшествовали 8 месяцев «странной войны» между объявлением Англией и Францией войны Германии в сентябре 1939 года и собственно началом германского наступления на Западе в мае 1949 года. Да и все эти (как уже потом выяснилось – дезинформационные) сообщения советской разведки весной 1941 года о том, что Германия, якобы, сначала предъявит Советскому Союзу ультиматум и только потом начнёт боевые действия. Все эти факторы в своей совокупности давали немало оснований для надежд на то, что мобилизацию, хотя бы частично, мы провести успеем.

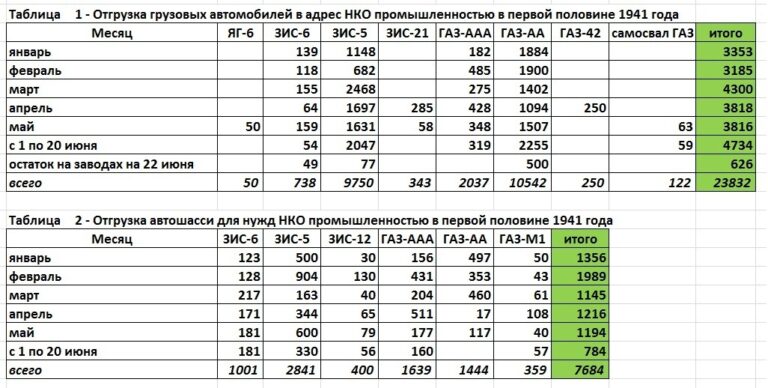

Был и ещё один фактор – фактор текущего производства. Точной даты начала войны не знал никто, а потому никто не мог сказать точно, сколько ещё грузовиков успеет поступить в армию до начала боевых действий. А поскольку текущий выпуск характеризовался весьма приличными показателями, то просто не было возможности однозначно сказать, сколько именно подвижных соединений мы можем себе позволить, когда буквально за неделю – другую в адрес армии промышленность отгружала грузовиков на целую мотодивизию.

Неиспользуемая подсказка из прошлого

Неиспользуемая подсказка из прошлого

Вообще говоря, тот факт, что ход формирования механизированных корпусов Красной Армии, скажем так, несколько отстаёт от событий, разворачивавшихся ближе к середине 1941 года у наших западных границ, было понятно не только нам сегодня.

Начальник ГАБТУ КА генерал Федоренко

В частности, Е.Ф. Дриг в своей книге «Механизированные корпуса РККА в бою» пишет, что ещё 14 мая 1941 года начальник ГАБТУ генерал-лейтенант Я.Н. Федоренко обратил внимание Наркома обороны на то, что из-за неполного обеспечения механизированных корпусов танками по штатам они «являются не полностью боеспособными. Для повышения их боеспособности впредь до обеспечения их танками считаю необходимым вооружить танковые полки мехкорпусов 76- и 45-мм орудиями и пулеметами с тем, чтобы они в случае необходимости могли бы драться, как противотанковые полки и дивизионы». Для проведения этого мероприятия имелось 1200 76-мм пушек обр. 1902/30 г., 1000 45-мм противотанковых пушек и 4000 пулеметов ДП, которых хватило бы на 50 танковых полков (по 24 76-мм орудия, по 18 45-мм орудий и по 80 пулеметов), а также 5 разведывательных батальонов (по 18 45-мм пушек). Для перевозки этого вооружения предлагалось выделить 1200 машин ЗИС и 1500 машин ГАЗ (из расчета: машина ЗИС – одна 76-мм пушка, одна машина ГАЗ – одна 45-мм пушка или 8 ручных пулеметов ДП).

К докладной прилагалась ведомость распределения вооружения и автомашин по 19-му, 16-му, 24-му (КОВО), 13-му, 17-му, 20-му (ЗапОВО), 2-му, 18-му (ОдВО), 3-му, 12-му (ПрибОВО), 10-му (ЛВО), 21-му (МВО), 23-му (ОрВО), 25-му (ХВО), 26-му (СКВО) и 27-му (САВО) мехкорпусам, утвержденная Наркомом обороны 15 мая 1941 года.

16 мая 1941 года начальник Генштаба отправил в соответствующие округа директивы о проведении в жизнь этого мероприятия к 1 июля 1941 года, которое следовало «провести таким образом, чтобы не нарушать организационный принцип полка, как танковой единицы, имея в виду, что в последующем на вооружение будут поступать танки». Готовность танковых полков и батальонов для действий в качестве противотанковых предусматривалась в месячный срок со дня получения материальной части (1 июля).

То есть, строго говоря, способ придать новоиспеченным мехкорпусам хоть какую-то боеспособность нам подсказывает сама жизнь. Однако автор предлагаемой вашему вниманию альтернативы склонен отказаться от такой подсказки по целому ряду причин.

Если говорить честно, то во главу угла, конечно, придётся поставить наше послезнание о том, что данные мероприятия не успели завершить к началу войны, а потому они почти ничего не дали. В рамках данной АИ, разумеется, придётся сослаться на то, что советское руководство всё-таки иначе смотрит на возможные сроки начала войны с Германией. Поэтому готовность мехкорпусов действовать как противотанковые соединения лишь к 1 августа в данной АИ придется признать как неудовлетворяющую решаемой задачи экстренного «приведения в чувства» танковых соединений.

Во-вторых, как было показано выше, близость сроков возможного начала войны заставляет советское руководство в АИ иначе взглянуть на проблему нехватки кадров и, в первую очередь, командного состава. Поставки «трёхдюймовок» со складов, увы, никак не решат проблему нехватки командиров взводов, рот и батальонов. Поэтому в АИ предлагается провести сокращение числа танковых полков с тем, чтобы имеющимся комсоставом можно было доукомплектовать сохраняемые танковые части.

В-третьих, если 76-мм и 45-мм пушки для проведения предлагавшихся Федоренко мероприятий, очевидно, брались со складов, то грузовики ЗИС и ГАЗ ещё предстояло получить с заводов. Их изготовление и транспортирование в войска требует дополнительного времени, которого не хватает. Что, по замыслу АИ, уже осознаёт советское руководство.

В-четвертых, те самые 76-мм и 45-мм пушки, которые Федоренко предлагал отдать мехкорпусам, автор АИ «приберёг» для дополнительных стрелковых соединений.

Наконец, в-пятых, автор АИ не совсем согласен с выбором мехкорпусов для перевооружения. Так, по мнению автора, из данного списка можно убрать 2-й, 3-й и 12-й мехкорпуса. В то же время сегодня нам понятно, что надежды ГАБТУ успеть оснастить танками до начала боевых действий, например, 9-й и 11-й мехкорпуса были чрезмерно оптимистичны.

В общем, если уж в нашей реальности Федоренко подготовил подобные предложения к 14 маю, то в альтернативе наверняка изложил Жукову нечто подобное 2 мая, когда ему сообщили о необходимости срочного приведения вновь сформированных танковых дивизий в боеспособное состояние. Однако, будем считать, что данные мероприятия в АИ были признаны не удовлетворяющими по срокам исполнения и обеспеченности командным составом, что и заставило советское руководство искать другие решения проблемы

Принятые в АИ решения

Итак, в предлагаемой альтернативе советское руководство принимает следующее решение:

- танковые дивизии «первой группы» (18 дивизий, сформированных летом 1940 года) сохранялись в качестве танковых дивизий, при этом 9-ю танковую дивизию следовало передислоцировать из Средне-Азиатского военного округа в район Сталинграда, где доукомплектовать танками Т-34, заодно приблизив её к Западному ТВД;

- танковые дивизии «второй группы» (19-я и 20-я танковые дивизии, начатые формированием в ноябре 1940 года), как более или менее укомплектованные личным составом, но имеющие сильный некомплект бронетехники, также сохранялись в качестве танковых дивизий, но переводились из приграничного Киевского военного округа в район Харькова, где их надлежало постепенно доукомплектовать танками Т-34;

- 18 танковых дивизий «третьей группы», как имевшие более или менее существенное количество танков, сохранялись в качестве танковых дивизий в составе своих же военных округов, при этом нехватку кадрового состава предполагалось восполнить за счет расформирования танковых дивизий «четвертой группы». Кроме перечисленных выше 17-ти дивизий, сформированных на базе ранее существовавших танковых бригад БТ и Т-26, и «примкнувшей к ним» 34-й танковой дивизии, созданной на базе танковой бригады формирования ноября 1940 года, но успевшей получить достаточное количество танков, к этой же группе было решено отнести и еще одну танковую дивизию, начатую формированием в марте 1941 года. 39-ю танковую дивизию было решено сохранить по оперативным соображениям, как дислоцированную на потенциально опасном участке (советское руководство опасалось удара на север или северо-восток через район недавно присоединенной Северной Буковины). В эту дивизию было решено передать все танки Т-26 16-го механизированного корпуса, так как в 15-й танковой дивизии этого корпуса было решено сосредоточить все танки Т-28 КОВО, о чем будет сказано ниже;

- Наконец, оставшиеся 22 танковые дивизии «четвертой группы», начатые формированием в марте 1941 года (24-я тд ЛВО, 26-я, 27-я, 31-я, 33-я, 36-я и 38-я тд ЗапОВО, 35-я, 40-я, 45-я и 49-я тд КОВО, 44-я и 47-я тд ОдВО, 42-я и 46-я тд МВО, 48-я и 51-я тд ОрВО, 50-я и 55-я тд ХВО, 52-я и 56-я тд СКВО, а также 53-я тд САВО), подлежали расформированию. Вернее, сокращению до уровня запасной танковой бригады с целью подготовки пополнения танковых частей на случай войны или же последующего развертывания обратно в танковую дивизию, если это позволит развитие международной ситуации.

Высвобождаемый при сокращении 22-х танковых дивизий личный состав, техника и вооружение следовало использовать для доукомплектования соответствующих частей и подразделений сохраняемых танковых и моторизованных дивизий.

Моторизованные дивизии также подвергались определенной реорганизации, хотя и избегли участи столь радикальных сокращений.

В прежнем качестве моторизованных дивизий (то есть имевших на два мотострелковых полка один танковый полк) сохранялось всего 10 дивизий. Это было 7 соединений «первой волны мехкорпусов» (163-я мд в 1-м МК ЛВО, 84-я мд в 3-м МК ПрибОВО, 29-я мд в 6-м МК ЗапОВО, 81-я мд в 4-м МК КОВО, 15-я мд во 2-м МК ОдВО, 1-я мд в 7-м МК МВО и 109-я мд в 5-м МК ЗабВО), 82-я мд, переформированная из мотострелковой и включенная в состав 29-го МК ЗабВО, а также переформированная из стрелковой 69-я мд в Приамурье и вновь сформированная в Приморье 239-я мд 30-го МК ДВФ. Забегая вперед, можно отметить, что 239-ю мд сохранили в прежнем качестве, просто потому, что на Дальнем Востоке для неё нашлось достаточно танков, а недостающие грузовики ожидали получить по мобилизации. Но с началом войны ее преобразовали в обычную стрелковую, сформировав третий стрелковый полк за счет расформирования мотоциклетного полка 30-го МК, а танковый полк отправили на Запад для восполнения потерь.

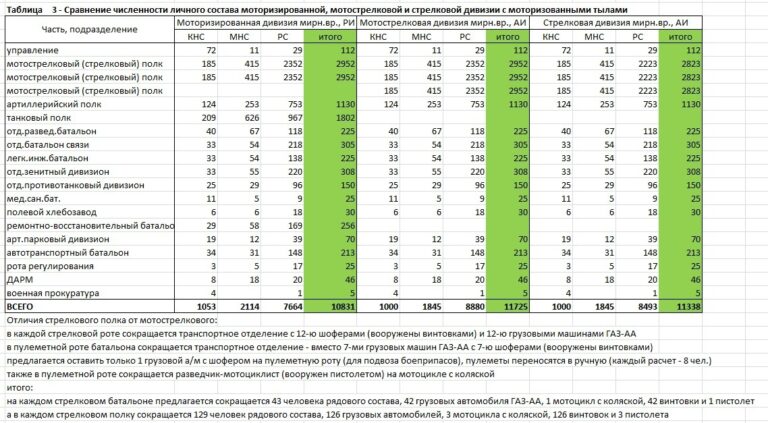

Но вернемся в довоенный май. Ещё 3 бывшие моторизованные дивизии были реорганизованы в мотострелковые путем замены в их составе танкового полка на еще один мотострелковый. Такая мера была обусловлена нехваткой бронетехники. Дополнительные мотострелковые полки формировались, как правило, на базе мотоциклетных полков соответствующего мехкорпуса (мотоциклы по-прежнему оставались в большом дефиците) и дополнялись «пехотой» из мотострелковых полков сокращаемых в «соседних» мехкорпусах танковых дивизий. Такими тремя мотострелковыми дивизиями в предлагаемой АИ стали: 202-я мотодивизия 12-го мехкорпуса Прибалтийского Особого военного округа и 7-я и 212-я мотодивизии, соответственно, 8-го и 15-го мехкорпусов Киевского Особого военного округа.

Оставшиеся 18 моторизованных дивизий (198-я в ЛВО, 204-я, 205-я, 208-я, 209-я и 210-я в ЗапОВО, 131-я, 213-я, 215-я, 216-я и 240-я в КОВО, 218-я в ОдВО, 185-я в МВО, 220-я в ОрВО, 219-я в ХВО, 103-я в СКВО, 236-я в ЗакВО и 221-я в САВО) подлежали переформированию в обычные стрелковые дивизии (221-я в САВО – в горно-стрелковую специальной организации, о чем будет отдельная часть АИ). Схема реорганизации была аналогичной мотострелковым дивизиям (танковый полк расформировывался, а вместо него формировался третий стрелковый полк, личный состав, техника и вооружение для которого поступали из сокращаемых корпусного мотоциклетного полка и мотострелкового полка сокращаемой танковой дивизии «четвертой группы»), с той лишь разницей, что из-за нехватки грузовиков личный состав этих дивизий перемещался пешком.

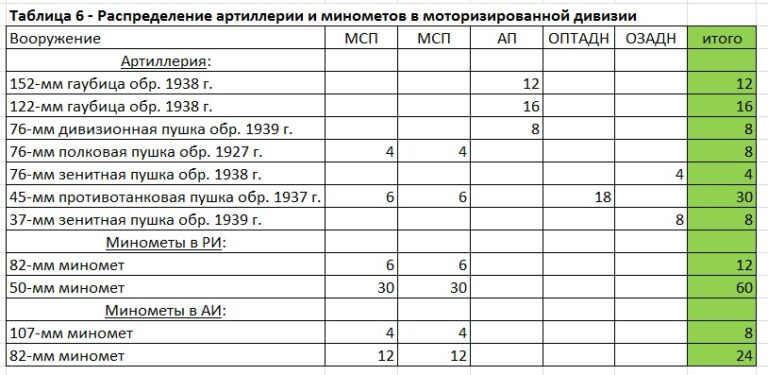

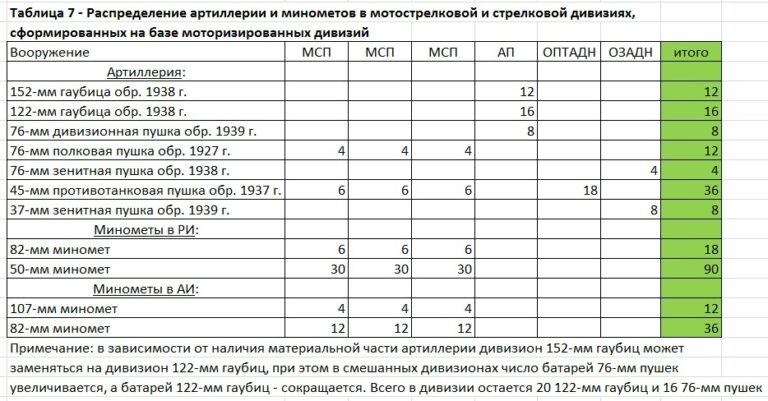

Следует отметить, что стрелковые дивизии, формируемые из ранее моторизованных дивизий, пришлось содержать по особому штату, предусматривающему полную моторизацию артиллерии и тылов. Делалось это, разумеется, не от избытка автомобилей и тягачей, а оттого, что ни личного состава «конских» специальностей (ездовые, ветеринары, кузнецы) в исходных мотодивизиях не было, ни самих лошадей без мобилизации взять было негде. К тому же, специфическая «безлошадная» организация данных дивизий позволяла в дальнейшем при благоприятных условиях безболезненно перевести дивизии на штат мотострелковых. Другим отличительным моментом этих стрелковых дивизий от обычных являлось унаследованное от моторизованной дивизии количество артиллерии. Так, артиллерийский полк в дивизии был один (вместо двух в обычной стрелковой дивизии), 76-мм полковых пушек на стрелковый полк было четыре (вместо шести), а 45-мм противотанковых пушек на стрелковый полк – только шесть (вместо 12-ти). Тоже касалось и минометов – их было меньше, чем в обычной стрелковой дивизии. Изначально в мотострелковом полку моторизированной дивизии было всего 6 82-мм и 30 50-мм минометов, а в стрелковом полку обычной стрелковой дивизии – 4 120-мм, 18 82-мм и 27 50-мм минометов.

Чтобы хоть как-то исправить этот недостаток, было решено выделить 372 107-мм миномета, которые имелись в избытке, и укомплектовать в каждом мотострелковом (стрелковом) полку минометную батарею с 4-мя 107-мм минометами. За счет этого мероприятия в бывших моторизованных дивизиях высвобождались «полковые» 82-мм минометы, которые теперь переводились в минометные роты мотострелковых (стрелковых) батальонов. В связи с нехваткой 82-мм минометов эти роты, в отличие от обычных стрелковых дивизий, временно имели по 4 82-мм миномета вместо 6-ти.

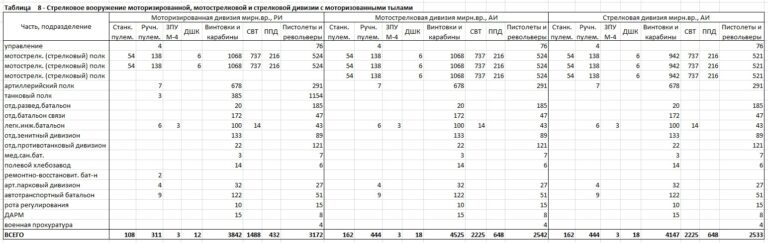

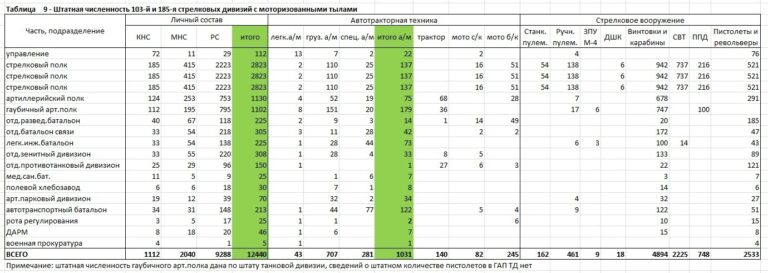

Особенностями 103-й и 185-й дивизий в АИ стало то, что при обратной реорганизации из моторизированной в стрелковую, в их состав возвращался второй гаубичный артиллерийский полк (за счет сокращения гаубичных артполков в танковых дивизиях соответствующего мехкорпуса). Таким образом, они имели по 12 152-мм и 32 122-мм гаубицы, 16 76-мм дивизионных и 12 76-мм полковых пушек, 36 45-мм противотанковых пушек, 4 76-мм и 8 37-мм зенитных орудия. Штатная численность личного состава, автотракторной техники и стрелкового вооружения для этих дивизий приведены в таблицах 9 и 10 Особенности организации 221-й дивизии САВО, переводимой на штат горной, будут рассмотрены в последующих частях АИ.

Как упоминалось выше, в АИ было резко сокращено количество мотоциклетных полков, которые из-за нехватки мотоциклов обращались преимущественно на доукомплектование личным составом мотострелковых подразделений. А немногочисленными мотоциклами старались обеспечить, в первую очередь, разведывательные и связные подразделения танковых дивизий. По первоначальному замыслу мотоциклетных полков должно было остаться всего пять, все в мехкорпусах «первой волны» (5-й мцп 1-го МК ЛВО, 4-й мцп 6-го МК ЗапОВО, 3-й мцп 4-го МК КОВО, 9-й мцп 7-го МК МВО и 8-й мцп 5-го МК ЗабВО). Почти все они вели свою «родословную» от отдельных мотоциклетных батальонов, сформированных в 1939/40 году, и потому были хорошо обеспечены мотоциклами. Однако, в дальнейшем было решено сохранить еще три мотоциклетных полка: 16-й мцп 11-го МК и 20-й мцп 14-го МК в ЗапОВО и 23-й мцп 22-го МК в КОВО. Такое решение было обусловлено с одной стороны нехваткой мотопехоты в данных мехкорпусах (в них оставалось по две танковых дивизии, но ни моторизованных, ни мотострелковых дивизий для них уже не было), а с другой стороны, тем, что к маю 1941 года отечественная промышленность наладила достаточно неплохой темп выпуска мотоциклов.

Сообразно числу сокращаемых танковых дивизий и реорганизуемых в стрелковые бывших моторизированных дивизий, изменялось в АИ и число самих мехкорпусов. В прежнем статусе оставалось всего 16 объединений из 30-ти. Это были:

1-й мехорпус в ЛВО,

3-й и 12-й мехкорпуса в ПрибОВО,

6-й, 11-й и 14-й мехкорпуса в ЗапОВО,

4-й, 8-й, 15-й и 22-й мехкорпуса в КОВО,

2-й мехкорпус в ОдВО,

7-й мехкорпус в МВО,

28-й мехкорпус в ЗакВО,

5-й и 29-й мехкорпуса в ЗабВО,

30-й мехкорпуса в ДВФ.

При этом только 12 из них имели классический состав (две танковые и одна моторизованная или мотострелковая дивизии), а четыре (11-й, 14-й, 22-й и 28-й) – имели только по две танковые дивизии.

Еще четыре корпусных управления получали статус управления стрелкового корпуса. Это были управления 13-го и 17-го мехкорпусов в ЗапОВО, а также управления 9-го и 16-го мехкорпусов в КОВО. Поскольку стрелковые и механизированные корпуса в РККА имели не сквозную, а раздельные нумерации, то во избежание путаницы и долгих переименований новоиспеченным стрелковым корпусам присвоили новый номер простым добавлением 100 к прежнему значению. Так, в РККА в АИ добавились управления 109-го, 113-го, 116-го и 117-го стрелковых корпусов.

Управления остальных мехкорпусов и соответствующие части корпусного подчинения обращались на доукомплектование сохраняемых корпусных (а в ряде случаев и армейских) управлений. В этом смысле, конечно, следует признать, что сохранившееся управление 22-го МК было «наполовину» управлением 19-го МК, а управление 117-го СК во многом состояло из управления 20-го МК, а не только лишь 17-го МК.

В обобщенном виде итог реорганизации Бронетанковых войск Красной Армии представлен в таблицах 11 и 12. Подробное описание реорганизации дивизий и корпусных управлений приведено в Приложении 2.

Запасные танковые бригады

Ключевую роль в предлагаемой реорганизации БТВ играет сокращение 22-х танковых дивизий до уровня запасной танковой бригады.

Учитывая острую нехватку времени, советское руководство в альтернативном мае 1941 года решает не изобретать велосипед заново «с нуля», а взять за основу штат танкового полка моторизированной дивизии. Во-первых, потому, что в отличие от танкового полка танковой дивизии, танковый полк моторизированной дивизии имел в своем составе учебный батальон. Во-вторых, сам штат танкового полка моторизированной дивизии и так был создан «по образу и подобию» штата танковой бригады. В-третьих, последний действующий штат танковой бригады предполагал уж больно сильное сокращение личного состава в штате мирного времени, в результате чего практически «под ноль» были сокращены все нетанковые подразделения бригады (с ноября 1940 г. все танковые бригады содержались по штату № 010/940 , предполагавшем всего 1609 человек в бригаде: 206 человек в управлении, по 235 человек в трех «линейных» танковых батальонах, 464 человека в учебном танковом батальоне, 66 человек в отдельной химроте и 168 человек в ремонтно-восстановительном батальоне). По штатам же танкового полка моторизированной дивизии, утвержденным в начале 1941 года, общая численность личного состава составляла уже 1802 человека, и в структуре полка дополнительно имелись специализированные авто-транспортные, связные и разведывательные подразделения.

Также было решено, что в случае, если в результате реорганизации Бронетанковых войск, останется достаточного рядового состава, то численность личного состава запасных танковых бригад можно будет несколько увеличить.

Таким образом, основной задачей формирования танковых бригад, конечно, являлась попытка сэкономить недостающий личный состав и технику для соединений Бронетанковых войск, или, скажем точнее, снизить объемы дисбаланса между фактическим наличием и штатной потребностью нового мобплана, принятого в феврале 1941 года. Вместе с тем, с появлением запасных танковых бригад в составе БТВ КА появлялся «механизм» подготовки пополнений и основа для последующего формирования резервов этих самых Бронетанковых войск.

Учитывая задачу подготовки пополнений и создания базы для формирования резервов, с одной стороны, и фактическую нехватки техники при угрозе начала войны «безусловно, в пределах текущего года», с другой стороны, запасные танковые бригады Западного Особого и Киевского Особого военных округов было решено передислоцировать во внутренние военные округа, а две бригады Одесского военного округа – передислоцировать ближе к восточным границам округа.

В процессе дискуссии о требуемых штатах запасных бригад начальник ГАБТУ КА генерал Федоренко обратил внимание на то, что «обратное развёртывание» танковых бригад в дивизии будет неудобно из-за имеющейся структуры бригады. По его мнению, в бригаду следовало, во-первых, добавить четвертый (без учета учебного) танковый батальон, чтобы в дальнейшем было удобно формировать два танковых полка танковой дивизии, имея для каждого базу в два танковых батальона, а, во-вторых, добавить в состав запасной танковой бригады стрелковый батальон и артиллерийский дивизион с тем, чтобы на их базе в дальнейшем можно было развернуть мотострелковый и артиллерийский полки танковой дивизии. Ввиду нехватки штатных для танковых дивизий 122-мм и 152-мм гаубиц, Федоренко предлагал артиллерийский дивизион запасной танковой бригады хотя бы временно укомплектовать имевшимися в запасе в избытке 76-мм пушками обр. 1902/30 г.

Предложения Федоренко сочли «здравыми, но не своевременными». К идее формирования в составе запасных танковых бригад еще одного танкового батальона, стрелкового батальона и артиллерийского дивизиона было решено вернуться во второй половине 1941 года, когда, во-первых, с выпуском из военных училищ прояснится ситуация с укомплектованностью командным составом сохраненных дивизий, а, во-вторых, за счет поставок новых танков удастся хоть как-то обеспечить запасные танковые бригады старыми танками. Пока же всё внимание советского военного руководства было обращено на доведение до более-менее боеспособного состояния уже имевшихся дивизий.

Оптимизация штатов

Известно, что определенные подвижки в части сокращения числа дефицитной техники в штатной структуре механизированных корпусов имели место ещё в реальном феврале 1941 года. Тогда батальоны тяжелых танков были сокращены с 5-ротного до 3-ротного состава, что сократило потребность в тяжелых танках с 51 машины до 31 машины на каждый батальон и, соответственно, танковый полк. Второй дефицитной составляющей на тот момент, кроме танков «КВ», виделись мотоциклы. В связи с чем был принципиально реорганизован мотоциклетный полк мехкорпуса. Вместо прежних трёх мотоциклетных батальонов по три мотоциклетные роты в каждом отныне в нем было только четыре мотоциклетные роты, дополненные ротой средних бронеавтомобилей и батареей ПТО, которые непосредственно объединялись под управлением полка (который, по сути, теперь правильнее было бы назвать батальоном).

В предлагаемой альтернативе в мае 1941 года советское военное командование пошло дальше. Понимая, с одной стороны, что резко нарастить выпуск новых танков за оставшееся время не получится, а с другой стороны, что танки с противопульным бронированием в боях с современным противником очень быстро будут выведены из строя, советское военное руководство пыталось как можно скорее дать, хотя бы понемногу, танков с противоснарядным бронированием во все сохраняемые танковые дивизии.

Для этого, во-первых, дальше сокращались батальоны тяжелых танков. На этот раз они сохранили свою 3-ротную структуру, но каждая танковая рота временно сокращалась до 7-ми машин. В связи с чем число танков «КВ» в батальоне сокращалось с 31-го до 22-х.

Во-вторых, взвода средних танков сокращались с 5-ти до 3-х машин, в связи с чем отныне рота средних танков имела 10 машин, а батальон – 31 машину. Впрочем, данное правило распространялось лишь на те танковые части и подразделения, которые еще не успели перевооружить на новые танки. Те, танковые батальоны, которые успели получить по 50 танков Т-34, было решено оставить в прежней организации, дабы не ломать уже слаженные подразделения.

В-третьих, для ускорения придания более-менее равной боеспособности сохраняемым танковым дивизиям западных военных округов отныне требовалось укомплектовать средними танками Т-34 сначала только по одному батальону на танковый полк и, лишь укомплектовав таким образом все дивизии, переходить к перевооружению на танки Т-34 вторых танковых батальонов в полках.

Судьба тяжеловесов

Уловив от Жукова мысль о том, что теперь перед корпусами стоит задача не лидирования наступления советских стрелковых корпусов вглубь территории противника, а нанесения контрударов в ходе оборонительного сражения при возможном упреждении противником нас в развертывании стрелковых соединений, Федоренко высказался и по поводу того, что некоторые типы танков следовало временно вывести из состава механизированных корпусов, как непригодные для маневренных действий.

Таковыми он в первую очередь назвал тяжелые танки Т-35, которые он предложил срочно вывести из состава 34-й танковой дивизии Киевского Особого военного округа, заменив их средними танками Т-34 (в виду нехватки танков КВ-1). Сами же 5-башенные гиганты предлагалось передать в одну из запасных танковых бригад, передислоцируемых в Харьковский военный округ, где в дальнейшем переделать в тяжелые самоходные артиллерийские установки.

Правда, с прибытием полусотни тяжелых танков на завод-изготовитель между НКСМ и НКО началась бурная переписка на предмет того, что или дайте нам денег на ремонт этого хлама, или заберите свой хлам обратно, так он загромоздил все свободные площади и мешает заводу выполнять текущие заказы. В итоге Федоренко махнул рукой и дал указание распределить «сухопутные линкоры» по 8 – 10 машин между Академией механизации и моторизации в Москве, Ленинградскими бронетанковыми курсами усовершенствования командного состава, Казанскими курсами аналогичного назначения, Харьковским бронетанковым и Киевским танко-техническим училищами. На удивленно-вопрошающий взгляд Жукова, которому Федоренко принес на подпись проект соответствующих директив, начальник ГАБТУ ответил кратко: «Пусть на парадах катаются».

Во вторую очередь критике подверглись тяжелые танки КВ-2, вооруженные 152-мм орудиями. Отмечая их низкую подвижность, с одной стороны, и мощное бронирование и вооружение, с другой стороны, начальник ГАБТУ предложил вывести их на время маневренных боев из состава танковых дивизий в специализированные танковые бригады, которые держать в глубине приграничных округов до тех пор, пока Красная Армия не перейдет в наступление, и тогда по железной дороге оперативно перебросить их к месту прорыва укрепрайонов противника.

В Киевском округе такой бригадой было предложено иметь теперь уже бывшую 40-ю танковую дивизию, дислоцированную в районе Житомира. В неё требовалось передать все танки КВ-2, которые успели получить соединения 4-го и 8-го механизированных корпусов. В Западном округе удобным железнодорожным узлом, позволяющим быстро рокировать тяжелые танки на то или иное операционное направление, были признаны Барановичи и Минск, в связи с чем претендентами на получение тяжелых танков КВ-2 из 6-го мехкорпуса стали танковые дивизии (а теперь уже бригады) 17-го и 20-го мехкорпусов. В конечном итоге, учитывая загруженность района Барановичей стрелковыми соединениями, тяжелые танки на территории Белоруссии было решено собирать в районе Минска. В Прибалтийском округе, несмотря на большой объем предстоящей работы по штурму укреплений Восточной Пруссии, танков КВ-2 было немного, из-за чего их решили не выводить из состава танковых частей 3-го мехкорпуса. Зато под Ленинградом на танки КВ-2 планировалось перевооружить бывшую 24-ю танковую дивизию бывшего же 10-го механизированного корпуса.

Дело в том, что по планам 1941 года Кировский завод должен был изготовить 100 танков КВ-2, в том числе 70 в мае и 30 в июне, и только после этого вновь вернуться к изготовлению танков КВ-1, сдав до конца июня еще 50 машин с 76-мм пушками. Не смотря на то, что теперь актуальность заказа танков КВ-2 можно сказать обнулялась, исправить что-либо было поздно: Ижора готовилась к «майским» КВ-2 заранее и «малых башен» с 76-мм пушкой для танков КВ-1 в мае Кировскому заводу было просто неоткуда взять. Поэтому заказ на танки КВ-2 в мае отменять не стали, но решили сосредоточить их в дислоцированной тут же, под Ленинградом танковой бригаде.

Начальник Генштаба Жуков, в бытность свою командующим войсками Киевского Особого военного округа неоднократно присутствовал на учениях 4-го и 8-го механизированных корпусов и о проблеме подвижности тяжелых танков КВ знал не понаслышке, поэтому предложение Федоренко о выводе танков КВ-2 из состава танковых дивизий в отдельные бригады было тут же поддержано Жуковым.

Еще одним специфическим решением генерала Федоренко стала «централизация» танков Т-28. Зная тяжелое положение со снабжением этих машин запчастями, начальник ГАБТУ предложил сосредоточить их в одной-двух дивизиях, куда также собрать со всего округа наличные запчасти или хотя бы используемые в качестве «доноров» неисправные машины.

В Западном Особом военном округе было 58 танков Т-28 более или менее равномерно распределенных между танковыми дивизиями 6-го МК (30 танков в 4-й ТД и 28 – в 7-й ТД). Однако фактическое состояние машин (по состоянию на 15 апреля 1941 г. только 35 танков Т-28 относились ко 2-й категории технического состояния, 17 танков относились к 3-й и еще 6 – к 4-й) привело к тому, что все исправные Т-28 пришлось сосредоточить в единственном танковом батальоне.

В Киевском Особом военном округе танки Т-28 по состоянию на 1 мая 1941 года были распределены следующим образом: в 8-й танковой дивизии 4-го МК – 72 танка Т-28, в 10-й танковой дивизии 15-го МК – 45 танков и в 15-й танковой дивизии 16-го МК – 77 машин. Учитывая, что танковые дивизии 4-го и 15-го мехкорпусов активно насыщались новыми танками КВ и Т-34, все танки Т-28 КОВО было решено сосредоточить в 15-й танковой дивизии (собственно, это решение и обеспечило возможность сохранить 39-ю танковую дивизию, передав в неё все танки Т-26 16-го мехкорпуса). Формально за КОВО числилось аж 230 танков Т-28, из которых по состоянию на 1 июня 1941 года ко 2-й категории технического состояния относилась 171 машина (еще 28 числились в 3-й категории, 16 – в 4-й и 15 – в 5-й). Однако с учетом того, что понятия «танка 2-й категории» и «боеспособный танк» не совсем тождественны, фактически в 15-й танковой дивизии удалось собрать около 130 боеспособных машин. Первоначально, в целях лучшей организации боевой подготовки их равномерно распределили по танковым полкам дивизии так, чтобы в каждом из трех танковых батальонов полка (т.е. без учета батальона химических танков) было по две роты исправных и одной роте «потенциально исправных» танков Т-28. Однако, когда вечером 18 июня поступил приказ о поднятии дивизии по тревоге, было решено всю неисправную технику каждого полка сосредоточить в сводный батальон, который бы оставался в пункте постоянной дислокации. Соответственно утром 19 июня танковые полки 15-й ТД вышли на марш, каждый имея в своем составе только по два батальона танков Т-28.

Оперативные перипетии

Сокращение в процессе реорганизации Бронетанковых войск числа как корпусных управлений, так и самих танковых дивизий, привело случаев к переподчинению ряда танковых дивизий другим механизированным корпусам. Что, в свою очередь, вызвало вопрос о передислокации дивизий.

Так, в Западном Особом военном округе осталось только три управления механизированных корпусов, за которыми были закреплены следующие операционные направления. 11-й мехкорпус ориентировался на направление Гродно – Сувалки, 6-й мехкорпус – на направление Белосток – Варшава, 14-й мехкорпус – на направление Брест – Демблин. 25-я танковая дивизия бывшего 13-го мехкорпуса, дислоцируясь в районе Бельска к юго-западу от Белостока, оказалась таким образом в полосе «чужого» мехкорпуса. В связи с этим ее переводили в район Сокулки (юго-западнее Гродно) на место дислокации бывшей 33-й танковой дивизии 11-го мехкорпуса. Там 25-я танковая дивизия переходила в подчинение сохранившегося управления 11-го мехкорпуса, став его второй (после сокращения 33-й ТД) дивизией, дополнив 29-ю ТД в самом Гродно.

Более существенные перестановки имели место в Киевском Особом военном округе.

4-й, 8-й и 15-й мехкорпуса сохранили свой состав и прежние пункты дислокации дивизий. Однако, ожидая упреждающего удара противника, советское руководство стало готовиться к противодействию тем шагам немецко-румынских войск, которые само предполагало для противника. В частности, советское руководство ожидало, что противник нанесет два концентрических удара из южной Польши и северной Румынии в общем направлении на Тарнополь с целью окружения советских войск в Львовском выступе. Соответственно родилась идея собрать «контрударный» кулак из подвижных соединений, в результате чего было решено объединить 4-й, 8-й и 15-й мехкорпуса под единым управлением.

Естественным кандидатом на роль такого управления являлось управление 26-й Армии под командованием генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко, которое только полгода назад было переформировано из управления Конно-механизированной армии в «номерное» армейское управление. Теперь следовало управление 26-й Армии передислоцировать обратно из Самбора в Тарнополь, а 8-й стрелковый корпус – передать в состав 6-й Армии.

Командующий 26-й Армии генерал Костенко

Кроме трех механизированных корпусов (4-го, 8-го и 15-го) в состав 26-й Армии было решено также включить 15-ю танковую дивизию, ставшую после расформирования управления 16-го МК отдельной. Более того, саму 15-ю ТД было решено передислоцировать из Станислова в Тарнополь – ближе к потенциальному району боевых действий. Чтобы скомпенсировать ослаблений войск 12-й Армии, на место 15-й ТД в Станислов было решено передислоцировать 3-ю кавалерийскую дивизию с северного фаса Львовского выступа, как более подходящую (в сравнении с танковой дивизией) для действий на Карпатском направлении. Участок границы, который прикрывала 3-я КД в полосе 6-й Армии, теперь надлежало занять 159-й стрелковой дивизии (что, собственно, и предусматривалось планом прикрытия). Впрочем, обо всём этом будет соответствующая часть АИ.

Здесь же отметим, что с расформированием управления 16-го мехкорпуса еще одной отдельной танковой дивизией становилась 39-я ТД, прикрывающая Каменец-Подольское направление и являющаяся резервом 12-й Армии. Но, в отличие от 15-й ТД, 39-я танковая дивизия сохраняла свою прежнюю дислокацию.

Расформирование 19-го мехкорпуса привело к тому, что единственную сохранившуюся его танковую дивизию – 43-ю – передавали в состав 22-го мехкорпуса, из прежнего состава которого также оставалась всего одна танковая дивизия (41-я). В связи с этим во второй половине мая 1941 года была запланирована передислокация 43-й ТД по железной дороге из Бердичева Ровно на место убывшей в ХВО 19-й танковой дивизии.

Остальные танковые соединения, за исключением бывшей 40-й танковой дивизии, выводились с территории Киевского военного округа. 40-я танковая дивизия, ставшая 40-й танковой бригадой, осталась в Житомире, где теперь, как указывалось выше, сосредотачивались танки КВ-2 (вместе с экипажами), которые в 1940-м году успели попасть в состав 4-го и 8-го мехкорпусов.

Инициатива на местах

В Западном Особом военном округе к выполнению полученной из Москвы директивы о переводе моторизированных дивизий на штат стрелковых и доукомплектовании за счет этого танковых дивизий отнеслись творчески. Способствовало этому два обстоятельства.

Во-первых, к началу мая 1941 года в подвижных соединениях новых мекхорпусов ЗапОВО имелся определенный дисбаланс артиллерийских тягачей. В первую очередь тягачи поступали как раз в артполки моторизированных дивизий. Причем получали они более или менее скоростные тягачи СТЗ-5 (по состоянию на 15 апреля 1941 года: 204-я МД 11-го МК – 24 СТЗ-5, 208-я МД 13-го МК – 35 СТЗ-5, 205-я МД 14-го МК – 24 СТЗ-5, 209-я МД 17-го МК – 25 СТЗ-5). Новые же танковые дивизии мало того, что имели трактора с существенно меньшем количестве, так ещё во многом это были тихоходные, хотя и мощные трактора ЧТЗ (29-я ТД 11-го МК – 12 ЧТЗ-65, 25-я ТД 13-го МК – 4 ЧТЗ-65 и 6 ЧТЗ-60, 22-я ТД 14-го МК – 12 ЧТЗ-65 и 1 ЧТЗ-60). То есть отныне «пешеходные» 204-я, 205-я, 208-я и 209-я дивизии имели более скоростные тягачи, чем формально более подвижные танковые.

Вторым обстоятельством было то, что 6-й мехкорпус Западного Особого военного округа возглавлял генерал-майор М.Г. Хацкилевич, который ещё с трибуны совещания командного состава Красной Армии в Москве в декабре 1940 года открыто заявлял о выявленной в ходе учений недостаточной мощности тягача СТЗ-5 для буксировки тяжелых гаубиц. А учитывая тот факт, что Западный Особый военный округ возглавлял генерал танковых войск Д.Г. Павлов, то нет ничего удивительного, что к мнению командира танкового корпуса прислушались в Минске.

Командир 6-го мехкорпуса генерал Хацкилевич

Во всех остальных округах старались придерживаться существующих штатов, а поэтому гаубичный артполк дивизии комплектовали, как и положено, одним дивизионом 152-мм гаубиц и одним дивизионом 122-мм гаубиц. А вот гаубичный дивизион артполка моторизированных дивизий, переводимых на штат стрелковых, комплектовали уже по остаточному принципу: были в округе 152-мм гаубицы – давали их, не было – передавали 122-мм орудия. Но в ЗапОВО поступили иначе.

Передав из теперь уже бывших моторизированных дивизий в танковые более скоростные тягачи СТЗ-5, в танковых дивизиях ЗапОВО оба дивизиона артполка вооружили 122-мм гаубицами М-30. Зато из танковых дивизий в отныне стрелковые «двухсотые» дивизии передали не только более тихоходные трактора ЧТЗ, но и более тяжелые 152-мм гаубицы М-10.

Трактор ЧТЗ-65 буксирует 152-мм гаубицу обр. 1938 г.

Таким образом, в ЗапОВО, поставив во главу угла подвижность танковых соединений, осуществили перераспределение не только тягачей (в зависимости от их скорости), но и артиллерийских орудий (в зависимости от их массы и массы их боекомплекта).

Поставки и распределение новых танков

В нашей реальности отгрузка бронетехники в мае 1941 года во многом определялась речью Сталина, произнесенной 5 мая перед выпускниками военных академий, где он упрекнул существующую систему обучения в том, что подготовка командных кадров ведется по устаревшим программам и устаревшим образцам вооружения.

Не сказать, чтобы до мая 1941 года в советских бронетанковых училищах совсем не было танков «новых типов», но за вторую половину мая в учебные заведения было отгружено намного больше танков, чем за весь остальной период первого полугодия. Так, из 232 тяжелых танков «КВ», выпущенных в 1940 году, военным учебным заведениям была передана 21 машина (3 танка КВ-1 поступило в Военную Академию механизации и моторизации Красной Армии, 3 танка КВ-1 – в Казанские курсы усовершенствования командного состава, 3 танка КВ-1 – в Ленинградские Бронетанковые курсы усовершенствования командного состава, 9 танков КВ-1 и 1 танк КВ-2 – в Саратовское бронетанковое училище). Правда, весной 1941 года один из танков ВАММ вернулся на ЛКЗ для проведения ремонта и модернизации.

Поскольку производство танков Т-34 было развернуто с некоторым отставанием относительно КВ, то значительная доля поставок в учебные заведения пришлась уже на начало 1941 года. Всего к началу мая 1941 года учебным заведениям было передано 54 танка Т-34:

5 Военной Академии механизации и моторизации (1 осенью 1940 г., 2 в декабре 1940 г. и 2 в феврале 1940 г.),

5 Казанским КУКС (2 осенью и 3 в декабре 1940 г.),

6 Ленинградским КУКС (3 в октябре-ноябре 1940 г., 2 в феврале и 1 в апреле 1941 г.),

17 Орловскому бронетанковому училищу (2 осенью 1940 г. и 15 в январе 1941 г.),

16 Харьковскому бронетанковому училищу (1 в ноябре 1940 г., 4 в декабре 1940 г., 9 в январе 1941 г. и еще 2 в феврале 1941 г.),

5 Киевскому танко-техническому училищу (1 осенью 1940 г., 2 в декабре 1940 г., 2 в январе 1941 г.).

После чего в мае 1941 года было отгружено еще 18 КВ и 29 Т-34:

Казанским КУКС – 3 КВ-1 и 1 Т-34;

Ленинградским КУКС – 2 КВ-2 (1 новый и 1 после ремонта, из числа используемых на ЛКЗ для испытаний), 1 КВ-1 и 2 Т-34;

Орловскому БТУ – 5 КВ-1;

Харьковскому БТУ – 4 КВ-1;

Ульяновскому БТУ – 3 КВ-1 и 10 Т-34;

Саратовскому БТУ – 10 Т-34;

Киевскому ТТУ – 6 Т-34.

В предлагаемой альтернативе фактор необходимости подготовки командных кадров на будущее никуда не девается. Единственное измнение, которое предлагается принять в АИ – это уменьшить майскую поставку Киевскому танко-техническому училищу на 2 радийных Т-34, которые направить на доукомплектование 10-й танковой дивизии 15-го мехкорпуса.

Остальные изменения в АИ связаны исключительно с переадресацией «войсковых» поставок танков, направленной на «выравнивание» боевых возможностей сохраняемых в АИ танковых дивизий.

По отгрузкам тяжелых танков принципиальных изменений не предвидится. По Кировскому заводу имеем следующее. Последние КВ-1 апрельского выпуска в мае 1941 года были отгружены учебным заведениям. Начиная с 20 мая, ЛКЗ отгружал только КВ-2 (не считая одной машины, переданной в конце мая в Лугу для Ленинградских КУКС). Отгрузка интересующих нас для «оборонительных» боев КВ-1 возобновилась лишь 26 июня. До начала войны в нашей реальности успели отгрузить 52 танка КВ-2 выпуска 1941 года: в мае – 1 в Лугу для Ленинградских КУКС и 31 во Владимир-Волынск для 41-й танковой дивизии 22-го мехкорпуса, затем аж 17 июня отгрузили 20 КВ-2 в Гродно для 11-го мехкорпуса. Затем 40 КВ-2 отгрузили тремя эшелонами 26 июня (20 штук днем в Минск, затем вечером 10 штук вместе с 10-ю КВ-1 также в Минск, и уже почти ночью еще 10 штук – в Великие Луки), остатки июньского выпуска отгружали 29 июня в Кандалакшу (2шт.) и 1 – 2 июня в Псков (по 3 шт.).

Но это в реальности, а нас интересует альтернатива, где советское руководство, начиная с 1 мая 1941 года, по-другому смотрит на перспективу начала войны с Германией.

16 новых КВ-1, 1 новый и 1 ремонтный КВ-2, подобно, РИ в мае уходят в адрес учебных заведений. Далее. Либо все вновь выпущенные КВ-2 остаются в Ленинграде, где сосредотачиваются в 24-й танковой бригаде (такая бригада по предвоенным представлениям может оказаться востребованной в дальнейшем для прорыва укреплений Восточной Пруссии, ведь до войны никто не сомневается в том, что Приграничное сражение мы худо-бедно переживем). Либо же, подобно нашей реальности, 31 танк КВ-2 майского выпуска всё же может быть отправлен в Киевский Особый военный округ. Но уже не в приграничную 41-ю танковую дивизию, а дислоцированную в Житомире 40-ю танковую бригаду (также приберегаемую советским командованием на то время, когда после отражения первого удара противника, Красная Армия победоносно перейдет в контрнаступление).

Распределение ранее выпущенных танков КВ в альтернативе будет выглядеть следующим образом.

Прибалтийский Особый военный округ по состоянию на май 1941 года располагал 20 танками КВ-2 и 59 танками КВ-1. Из этого числа 20 КВ-2 и 32 КВ-1 были выпуска 1940 года и находились в составе 2-й танковой дивизии 3-го мехкорпуса. 27 танков КВ-1 выпуска 1941 г. (с 76-мм пушками Ф-32) изначально предназначались для 29-й танковой дивизии 11-го мехкорпуса Западного Особого военного округа, дислоцированной в Гродно, но ошибочно были выгружены на станции Алитус в Прибалтике. В нашей реальности руководство ГАБТУ, как минимум, до конца мая безуспешно требовало передать их «законному» адресату. В предлагаемой же альтернативе руководство ГАБТУ в целях максимального ускорения освоения личным составом новой техникой и обретения боеспособности танковыми дивизиями соглашается оставить эти 27 КВ-1 в ПрибОВО. А именно в 5-й танковой дивизии, которая дислоцирована в том самом Алитусе.

Кроме того, необходимо отметить, что в АИ, подобно РИ, в июне 1941 г., незадолго до начала войны, 2 танка КВ-2 были переданы на ЛКЗ для ремонта и модернизации.

В Западном Особом военном округе к началу мая 1941 года было 22 танка КВ-2 выпуска 1940 г. и 75 танков КВ-1. Из числа последних 2 машины были выпуска ЧТЗ, а из 73 КВ ленинградской сборки 39 были вооружены 76-мм пушкой Л-11, а 34 – пушкой Ф-32. В предлагаемой альтернативе в мае 1941 года все 22 «наступательных» танка КВ-2 выводятся из состава 6-го механизированного корпуса и передаются (вместе с экипажами) в сокращенную до уровня бригады 38-ю танковую дивизию, дислоцированную в Борисове. 75 танков КВ-1 перераспределяются между батальонами тяжелых танков 4-й и 7-й танковых дивизий с учетом сокращенных в АИ штатов (7 танков в роте, 22 – в батальоне). В 4-й танковой дивизии в каждом танковом полку формируется по одному полноценному батальону КВ, а в 7-й танковой дивизии один полк получает полноценный батальон (22 КВ-1), а второй – только 9 КВ-1. Предполагается, что это будет тот самый батальон, в котором будут сосредоточены все боеспособные танки Т-28.

В Киевском Особом военном округе, с учетом отправки на ремонт и модернизацию в Ленинград одного танка КВ-2 и 12-ти танков КВ-1 установочной серии, к началу апреля 1941 года оставалось 58 танков КВ-2 (все выпуска 1940 г.) и 92 танка КВ-1 (из них 36 с пушками Л-11 и 56 с пушками Ф-32). За апрель месяц в КОВО было отгружено еще 82 КВ-1 с ЛКЗ, а в мае – еще 5 КВ-1 с ЧТЗ. В предлагаемой альтернативе тяжелые танки КВ в КОВО будут распределены следующим образом. Все 58 КВ-2 будут изъяты из состава механизированных корпусов и сведены в ставшую бригадой бывшую 40-ю танковую дивизию в Житомире (причем в АИ можно будет дополнительно передать в Ленинград на ремонт и модернизацию оставшийся танк установочной серии).

179 танков КВ-1 в КОВО будут разделены по 44 машины между 4-мя танковыми дивизиями. Три из них – это соединения, имеющие наиболее долгий опыт эксплуатации танков КВ: 8-я танковая дивизия 4-го мехкорпуса, 12-я танковая дивизия 8-го мехкорпуса и 10-я танковая дивизия 15-го мехкорпуса. Четвертой дивизией, получившей танки КВ-1, в АИ предлагается сделать 41-ю танковую дивизию 22-го мехкорпуса (с одной стороны, по аналогии с получением танков КВ-2 в реальности, а с другой – из-за невозможности даже в АИ выделить для «северных» танковых дивизий КОВО танки Т-34).

В мае поток ленинградских танков в КОВО прекратился, но открылся ручеек челябинских машин. После завершения комплектования тяжелыми танками четырех дивизий, в КОВО осталось еще три КВ-1 майской отгрузки ЧТЗ, которыми начали комплектовать 43-ю танковую дивизию 22-го мехкорпуса. Танков Т-34 ей не досталось (а с июня, подобно РИ, все отгрузки Т-34 были перенацелены на «накачивание» мехкорусов Западного Особого военного округа), поэтому усиливать тонкобронных героев советско-финской войны (43-я танковая дивизия КОВО формировалась на базе 35-й легкотанковой бригады ЛенВО, ставшей по итогам «зимней» войны Краснознаменной) пришлось немногочисленным КВ-1, получаемым с Урала. В дополнение к трем «майским» КВ, еще 4 машины для 43-й ТД были отгружены в период с 7 по 11 июня (в РИ предназначались для 15-й ТД КОВО, но до начала войны в Станислав попасть не успели).

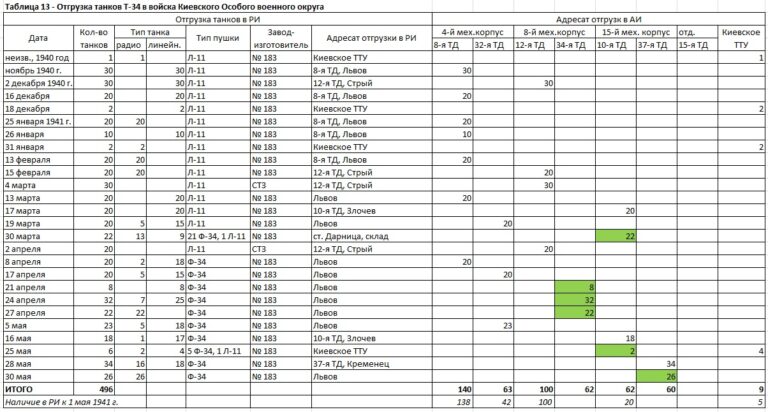

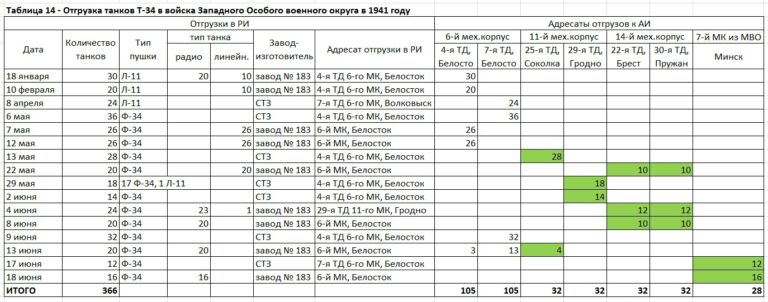

Распределение танков Т-34 в АИ для наиболее важных военных округов представлено в таблицах 13 и 14 (данные по отгрузкам в РИ по заводу № 183 взяты с сайта www.t34inform.ru , по СТЗ – лично Алексея Макарова). В остальных округах распределение танков Т-34 не претерпело изменений в сравнению с реальностью: 50 харьковских «тридцатьчетверок» в 16-й танковой дивизии 2-го мехкорпуса Одесского военного округа и 50 харьковских «тридцатьчетверок» в 5-й танковой дивизии 3-го мехкорпуса Прибалтийского Особого военного округа (правда, есть некоторые сведения, что в самой 5-й ТД оставили только 48 танков, а еще 2 машины передали в управление 3-го МК).

В Киевском Особом военном округе за счет прекращения «накачки» танками Т-34 дивизий 4-го мехкорпуса в предлагаемой альтернативе получается более-менее равномерно «накачать» еще и дивизии 12-го и 15-го мехкорпусов. Но для 15-й, 41-й и 43-й танковых дивизий «тридцатьчетверок» всё равно не хватит.

Предполагается, что в итоге в АИ в 4-й танковой дивизии будет либо два батальона Т-34 старой организации (танковый взвод – 5 машин, а всего в батальоне – около полусотни) – по одному в каждом танковом полку, плюс еще один батальон (в одном из полков) новой организации (танковый взвод – 3 машины, рота – 10, батальон – 31). Либо же в каждом танковом полку 4-й ТД будет по два батальона новой организации.

В 12-й танковой дивизии будет либо два батальона старой организации (по одному в каждом танковом полку), либо три батальона новой организации.

В 10-й, 32-й, 34-й и 37-й танковых дивизиях КОВО будет по два батальона Т-34 новой организации (по одному в каждом танковом полку).

В Западном Особом военном округе предполагается, что обе танковые дивизии 6-го мехкорпуса будут иметь по одному танковому батальону Т-34 старой организации на каждый танковый полк, плюс взвод Т-34 в управлении дивизии. А в танковых дивизиях 11-го и 14-го мехкорпусов до начала войны удастся оснастить танками Т-34 только по одному батальону новой организации на дивизию.

Последние предвоенные отгрузки в АИ предлагается переадресовать на Минск в связи с начатым в АИ выдвижением не только «глубинных» стрелковых дивизий в приграничных округах, но и соединений внутренних военных округов.

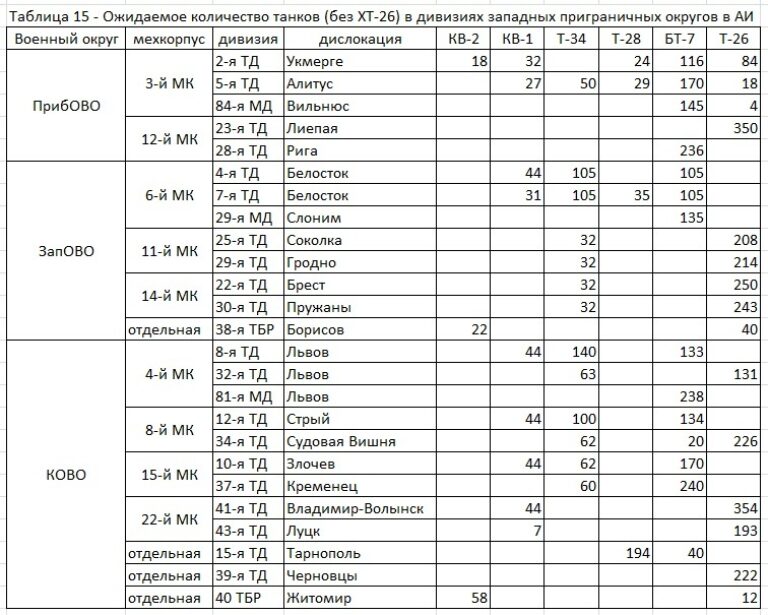

В обобщенном виде ожидаемая укомплектованность механизированных корпусов танками в АИ представлена в таблице 15.

Перемена мест слагаемых

Собственно, суть проводимой в АИ реформы Бронетанковых войск сводится к тому, чтобы отойти от «размазывания тонким слоем» танков, автомобилей и специальной техники по большому количеству номинально подвижных соединений и сосредоточить эту технику в немногих оставшихся дивизиях, чтобы сделать их подвижными без кавычек. Конечно, спецификой реформы является то, что проводят её люди, которые не знают ни точной даты начала войны, ни тех выводов, которые будут сделаны по итогам боев. А потому относятся к тому, что можно успеть до начала войны, скажем так, весьма оптимистично.

Ниже будет рассмотрено перераспределение бронетанковой и автотранспортной техники между сохраняемыми и сокращаемыми дивизиями двух наиболее крупных военных округов СССР – Западного и Киевского.

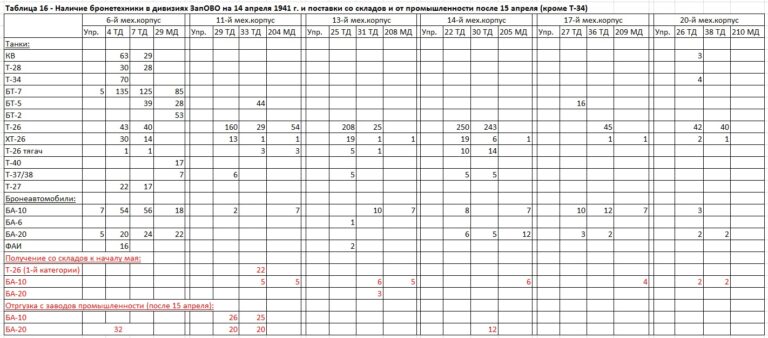

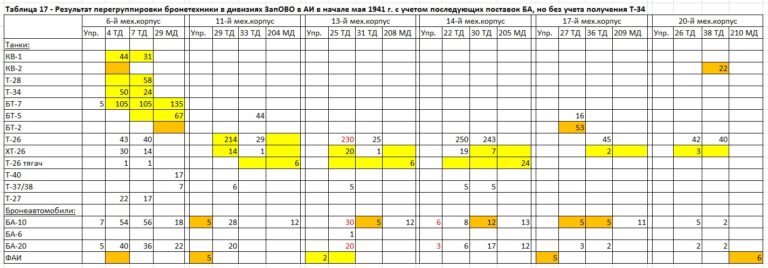

В таблице 16 приведено наличие бронетехники в соединениях Западного Особого военного округа по состоянию на 14 апреля 1941 г. в реальности (по данным, увы, уже не существующего сайта mechcorps.rkka.ru). В таблице 17 – результаты перераспределения бронетехники в тех же соединения в процессе реорганизации БТВ (а также с учетом ранее запланированного на начало мая получение со складов Т-40 и БА). Желтым цветом подсвечены перераспределения техники между дивизиями одного мехкорпуса, оранжевым – между дивизиями разных корпусов, красным цветом обозначено получение техники со складов, предназначенной в АИ для других соединений. Техника, отгружаемая в РИ в Соколку для 33-й танковой дивизии, в АИ учтена для переведенной в Соколку 25-й танковой дивизии. А бронеавтомобили, предназначенные в РИ для передачи со складов в 31-ю ТД, в АИ переадресованы управлению 14-го МК.

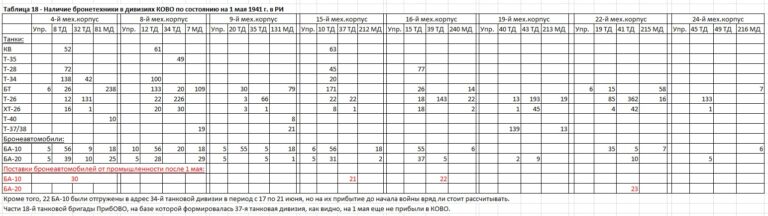

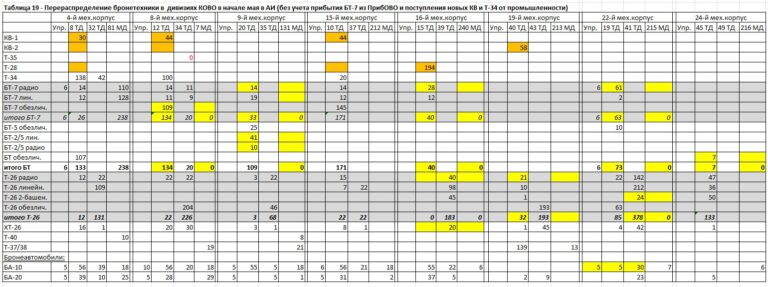

В таблице 18 приведено наличие бронетехники в соединениях Киевского Особого военного округа по состоянию на 1 мая 1941 г. в реальности (также по данным сайта mechcorps.rkka.ru), а в таблице 19 – результаты перераспределения бронетехники в АИ. Как видно из таблицы 18, по состоянию на 1 мая 1941 г. материальная часть 18-й танковая бригада БТ, на базе которой формировалась 37-я танковая дивизия 15-го мехкорпуса КОВО еще не прибыла из Прибалтики.

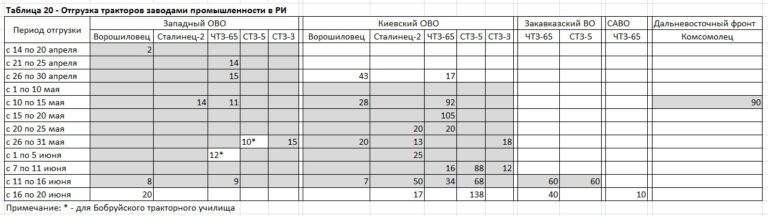

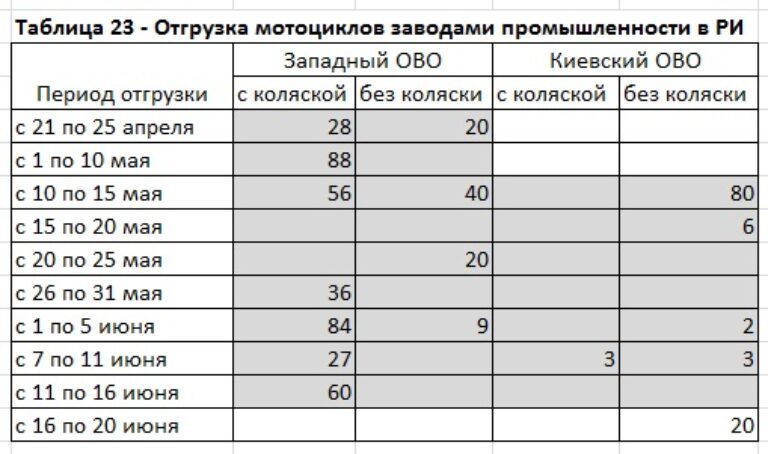

Прежде чем приступить к описанию распределения автотракторной техники в АИ, имеет смысл указать объем ее поставок от промышленности в рассматриваемые округа, используя данные представленные Дмитрием Шеиным. Сведения по тракторам представлены в таблице 20, по грузовым автомобилям – в таблице 21, по легковым автомобилям и автобусам – в таблице 22, по мотоциклам – в таблице 23.

В таблицах серым цветом выделен временной интервал, который интересует нас в АИ с точки зрения сведений об исходном количестве техники (для войск ЗапОВО оно известно по состоянию на 14 апреля 1941 года, соответственно, необходимо учитывать поставки, включая вторую половину апреля; для войск КОВО исходные сведения известны для 1 мая, соответственно, учет поставок надо вести с мая). Отгрузки после 16 июня не учитываются, так как до начала боевых действий эта техника попасть не успевала.

Также в таблицах приведены сведения по отгрузкам в другие округа, которые в рамках принятой альтернативы можно перераспределить в пользу войск Западного направления. Во-первых, это поставка 90 тягачей «Комсомолец» на Дальний Восток, которые в АИ планируется использовать для комплектования отдельных противотанковых дивизионов 204-й, 205-й, 208-й, 209-й и 210-й дивизий Западного Особого военного округа. В войсках Дальневосточного фронта по мобилизационному плану 1941 года новых дивизий формировалось не много, а те, что имелись ранее, и так были хорошо укомплектованы «Комсомольцами». Подписание договора с Японией весной 1941 года позволяло советской стороне несколько ослабить «накачку» войск на Дальнем Востоке новой техникой. А в свете изменившегося в АИ рассмотрения советским руководством перспектив начала войны с Германией в 1941 году решение о переадресации «Комсомольцев» в Западный Особый военный округ выглядит вполне логично.

Что касается использования техники, использованной в реальности для Закавказского военного округа, то необходимо учесть следующее. Да, действительно, мягко говоря, неоднозначная позиция Турции вынуждала в свете возможной войны с Германией усиливать и Южное направление. Но, во-первых, участие Турции в войне на стороне Германии было не столь уж и однозначным, как, например, в случае с Румынией и Финляндией. Во-вторых, масштабы «ущемления» ЗакВО в АИ не так уж и велики. Достаточно сказать, что еще с 1940 года из-за угрозы англо-французского вторжения Закавказский военный округ был усилен, и его соединения и части имели хорошую укомплектованность личным составом и техникой. Кроме того, за январь – март 1941 года в ЗакВО было отгружено 87 новых тракторов ЧТЗ и 166 СТЗ. В этом смысле переадресация в июне 60-ти ЧТЗ-65 в пользу КОВО и 60-ти СТЗ-5 в пользу ЗапОВО не сильно навредит войскам ЗакВО. Переадресация же грузовиков ЗИС-5 и ГАЗ-АА в АИ может быть обоснована тем фактом, что 236-я дивизия в АИ переводится с организации моторизированной дивизии на штат стрелковой дивизии. 60 «закавказских» тягачей СТЗ-5 в АИ предлагается использовать для доукомплектования переводимых в Белоруссию из Московского и Сибирского военного округов четырех стрелковых дивизий (из расчета по 15 тягачей на гаубичный дивизион, т.е. по 5 тягачей на батарею). 220 «закавказских» грузовиков ЗИС-5 и 300 грузовиков ГАЗ-АА предлагается в АИ использовать для доукомплектования танковых дивизий 11-го и 14-го мехкорпусов. А вот отгрузка в КОВО 60-ти «закавказских» ЧТЗ-65 и 20-ти грузовиков ЗИС-5 имеет другую цель. Это отмобилизование печально знаменитого 529-го гаубичного артполка большой мощности в г. Дубно, который в нашей реальности вынужден был бросить 27 203-мм гаубиц Б-4 из-за отсутствия средств тяги. Учитывая угрозу приближающейся войны, в АИ принимаются меры по ускорению поставок техники в этот дислоцированный не так далеко от границы полк.

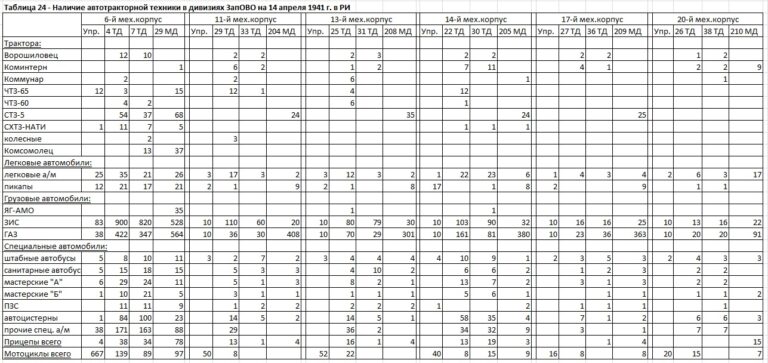

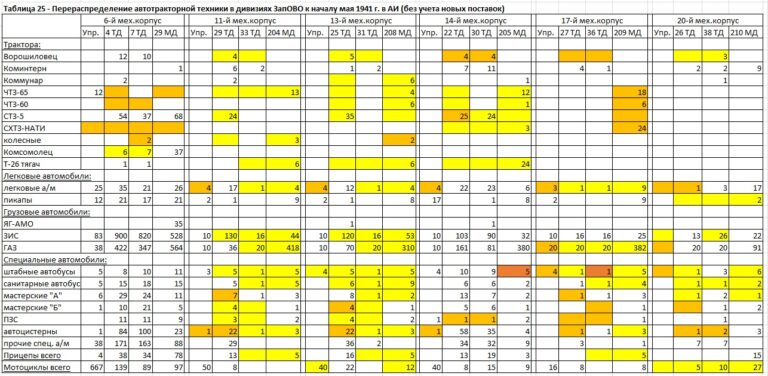

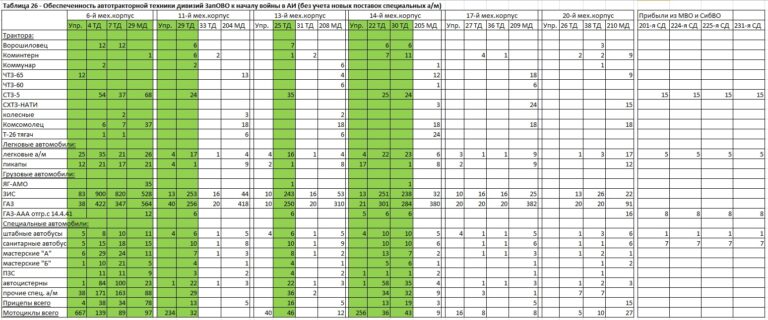

Исходное наличие автотракторной техники в подвижных соединениях Западного Особого военного округа по состоянию на 14 апреля 1941 года представлено в таблице 24. Результаты перераспределения данной техники в АИ по дивизиям ЗапОВО представлены в таблице 25. Желтым цветом подсвечены перераспределения техники в пределах одного мехкорпуса, оранжевым – результат перераспределения техники между разными корпусами. Итоговое наличие автотракторной техники в соединениях ЗапОВО в АИ представлено в таблице 26 (зеленым цветом выделены подвижные соединения). Правда, новые поставки специальных автомобилей (бензовозов, ремонтных мастерских, машин с радиостанциями и т.п.) за период с середины апреля из-за отсутствия данных не учтены. С другой стороны, в таблице учтена подача некоторого количества техники в стрелковые дивизии, передислоцированные в АИ в ЗапОВО из Московского и Сибирского военного округов (по идее, должны были быть укомплектованы округами-отправителями, но по факту, скорее всего, имели сильный некомплект из-за ограниченной возможности внутренних округов).

Как видно из представленных данных, к весне 1941 года единственными по-настоящему подвижными соединениями ЗапОВО являлись дивизии 6-го механизированного корпуса. Вместе с тем, в АИ к началу войны удастся довести до более или менее приемлемых показателей еще четыре танковые дивизии, при этом пять экс-моторизированных дивизий будут достаточно боеспособны в качестве стрелковых соединений.

С поправкой на неучтенные поставки специальных автомобилей за два предвоенных месяца четыре танковые дивизии ЗапОВО (22-я, 25-я, 29-я и 30-я) будут иметь по 240 – 280 танков и 650 – 700 автомобилей. При этом в каждой из этих дивизий до начала войны будет по одному батальону танков Т-34 и четыре (реже пять) батальонов легких танков Т-26. 500 – 550 грузовиков на дивизию – это, конечно, гораздо меньше чем было положено по штату, но тем не менее минимальные потребности можно было удовлетворить. Из 250 – 300 грузовиков ГАЗ 200 можно было передать в мотострелковый полк (примерно по 60 на стрелковых батальон), а остальные – под «общедивизионные нужды». Из 250 грузовиков ЗИС примерно по 50 можно было выделить в автобаты двух танковых полков, 30 ЗИС – на обеспечение деятельности артполка, 20 – на обеспечение деятельности мотострелкового полка, около сотни – в дивизионный автобат.

Для танковых дивизий, сокращаемых до уровня запасной танковой бригады, выделялся необходимый минимум для обеспечения учебы: батальонный комплект легких танков Т-26 или БТ-2/-5, взвод средних БА, одна ремонтная «летучка», сколько «Коминтернов» для эвакуации неисправных машин, одна легковая автомашина и один автобус для командования, санитарная машина, бензозаправщик, 16 грузовиков ЗИС и 20 «полуторок». Несколько отличается лишь 38-я танковая бригада, в которой необходимо обеспечить обслуживание тяжелых танков КВ-2.

По мотоциклам предлагается следующее. Предполагается, что за счет отгрузок с 21 апреля по 15 мая в ЗапОВО будет доукомплектовываться 11-й мехкорпус (сначала по 14 мотоциклов с коляской и по 10 мотоциклов без коляски будет передано в 25-ю и 29-ю танковые дивизии, остальные 144 мотоцикла с коляской и 40 мотоциклов без коляски будут поданы в корпусной мотоциклетный полк). Поставки с 20 мая по 16 июня будут направлены в 14-й мехкорпус, где также сначала немного доукомплектуют танковые дивизии (по 18 мотоциклов с коляской и 10 мотоциклов без коляски на дивизию), а остальное направят в корпусной мотоциклетный полк (207 мотоциклов с коляской и 9 без коляски).

Также во второй декаде июня в ЗапОВО будет поставлена автомобильная техника для управления 13-й Армии (1 легковой автомобиль ЗИС-101, два штабных автобуса ГАЗ и два автобуса ЗИС-16).

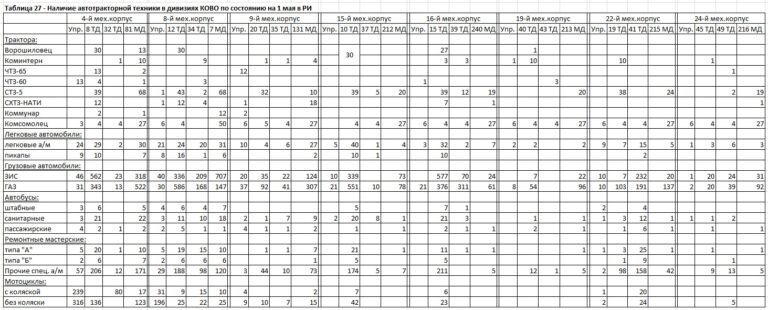

В таблице 27 представлено реальное наличие автотранспортной техники в механизированных корпусах Киевского Особого военного округа по состоянию на 1 мая 1941 года (судя по всему, на 1 мая 1941 г. из ЛВО в КОВО успела прибыть только бронетехника 35-й танковой бригады Т-26, на базе которой формировалась 43-я танковая дивизия, а автотракторная техника еще была в пути).

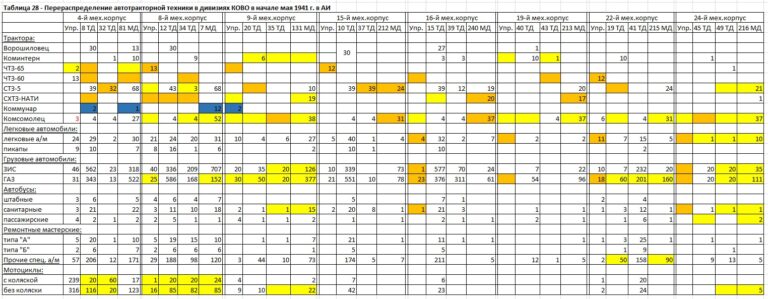

В таблице 28 представлено перераспределение автотракторной техники в дивизиях КОВО с учетом «обновления их статуса» в АИ. Желтым цветом отмечена передача техники внутри одного мехкорпуса, оранжевым – передача между корпусами. Отмеченные синим цветом тракторы «Коммунар» официально выводятся из состава подвижных соединений.

В отличие от ЗапОВО, существенных «перестановок» в соединениях КОВО не ожидается. Наиболее важным решением является передача артполков 19-й и 20-й танковых дивизий в полном составе (личный состав, орудия, тягачи) в состав 32-й и 37-й танковых дивизий для ускорения их формирования. При этом личный состав артполков 32-й и 37-й танковых дивизий передается в состав 19-й и 20-й танковых дивизий и вместе с ними убывает в район Харьков, Чугуев, где получает материальную часть вооружения и транспорта и проводит обучение личного состава. Кроме того, из состава 9-го мехкорпуса в 15-й мехкорпус передается дорожно-строительный батальон.

Другими более или менее значимыми «рокировками» техники в КОВО является передача тягачей «Комсомолец» (строго говоря, передаются не отдельно лишь тягачи, а батареи 76-мм полковых пушек в полном составе с орудиями и расчетами) из сокращаемых танковых дивизий в реорганизуемые стрелковые и мотострелковые дивизии, а также перераспределение мотоциклов в 8-м мехкорпусе в связи с ликвидацией корпусного мотоциклетного полка.

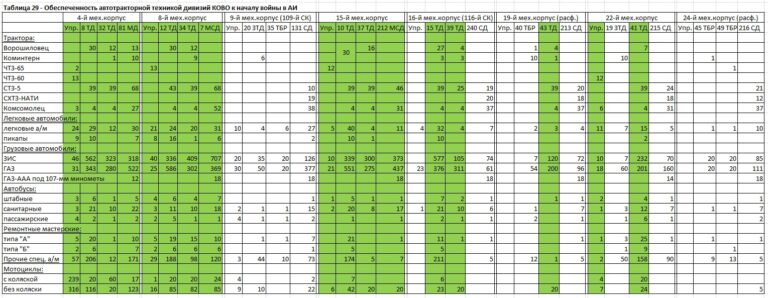

Остальное доукомплектование дивизий КОВО осуществляется уже за счет новых поставок автотранспортной техники (таблица 29).

Здесь также необходимо отметить, что укомплектованность специальными автомобилями показана по состоянию на 1 мая и не учитывает поставки мая – июня 1941 года, а укомплектованность 37-й и 43-й танковых дивизий показана без учета прибывающей из ПрибОВО и ЛВО автомобильной техники 18-й и 35-й танковых бригад соответственно. В связи с тем, что прибывающей автомобильной техники танковых бригад в новых танковых дивизиях хватит только на укомплектование специальных подразделений танковых полков, а также дивизионного рембата, то вновь формирующиеся мотострелковый и артиллерийские полки, а также автобат дивизионного подчинения требуют поставки дополнительных автомобилей и тракторов.

В целом, как видно, до начала войны в КОВО удастся относительно неплохо укомплектовать автотракторной техникой преимущественно лишь соединения механизированной армии генерала Костенко. «Северный фланг» (41-я и 43-я танковые дивизии 22-го мехкорпуса) успеют получить гораздо меньше автомобилей, а мотоциклетный полк 22-го мехкорпуса к началу войны так и останется «пешеходным». На «южном фланге» отдельная 39-я танковая дивизия также успеет получить предельный минимум автотракторной техники. Доукомплектование автомобилями 213-й, 216-й и 240-й стрелковых дивизий 116-го стрелкового корпуса будет осуществляться уже за счет отгрузок 16 – 20 июня (250 грузовиков ЗИС-5 и 125 ГАЗ-АА, правда, из них 100 ЗИС-5 будет передано 39-й танковой дивизии).

Кроме представленных в таблице сведений, предполагается следующее использование техники, отгруженной в КОВО в период с 1 мая по 16 июня:

— один автобус ЗИС-16 (отгружен в период с 11 по 16 июня) будет задействован для перевозки личного состава штаба фронта из Киева на ЗКП;

— 4 пикапа (переданы в мае) будут направлены для управления формируемого в КОВО 1-го воздушно-десантного корпуса;

— 11 санитарных машин М-55 (переданы в начале мая) будут направлены в госпиталя округа, а один – в 1-й ВДК;

— 108 тягачей «Сталинец-2» и 97 грузовиков ЗИС-6 будут направлены в формируемые в КОВО отдельные противотанковые артиллерийские полки, вооруженные 85-мм зенитками и 76-мм дивизионными пушками Ф-22;

— 50 грузовиков ЯГ-6 будут направлены в окружной автотранспортный полк;

— 267 тракторов ЧТЗ-65 будут использованы так, как ими распорядились в нашей реальности.

Сверх этого, отгруженные в реальности для Закавказского военного округа в период с 11 по 16 июня 60 тракторов ЧТЗ-65 и 20 грузовиков ЗИС-5 в предлагаемой альтернативе будут переданы для отмобилизования 529-го гаубичного артиллерийского полка КОВО.

Помимо этого, в альтернативе останутся 168 тягачей СТЗ-5 и 17 «Сталинец-2», которые в реальности были отгружены в КОВО в период с 16 по 20 июня, но в связи с более ранним в АИ началом выдвижения войск к границе не успеют попасть в части КОВО. Вероятно, их можно будет использовать для доукомплектования дивизий, прибывающих в КОВО из внутренних округов и, возможно, отчасти использовать для доукомплектования артполков выведенных под Харьков 19-й и 20-й танковых дивизий КОВО.

Итоги

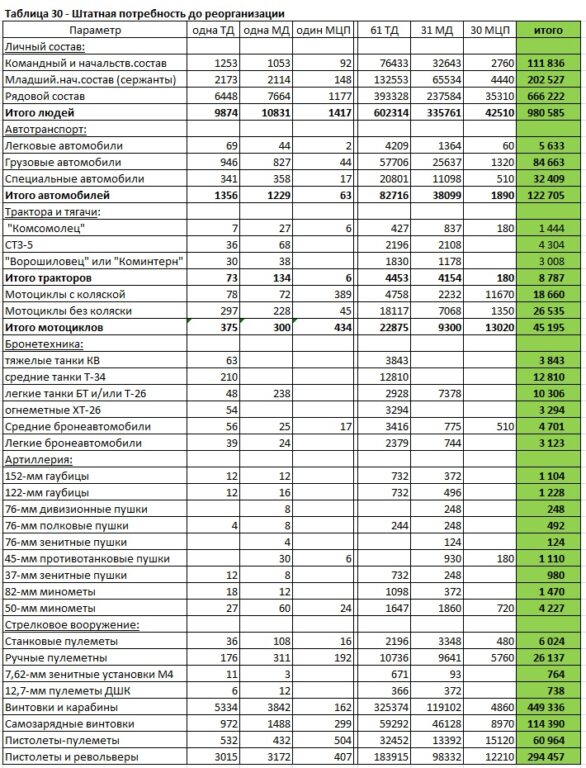

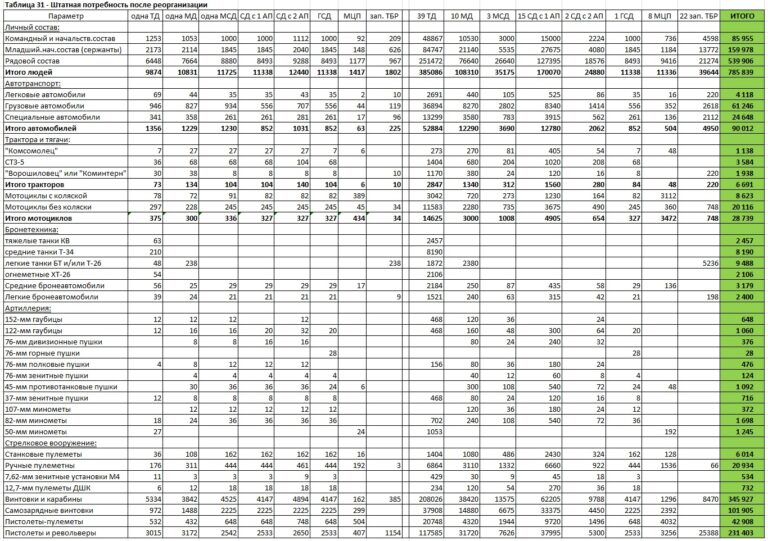

В качестве подведения итога проводимой в АИ реорганизации Бронетанковых войск Красной Армии предлагается сравнить объемы потребности личного состава, техники и вооружения с аналогичными показателями в РИ. В таблице 30 представлена оценка штатной потребности 30-ти мехкорпусов в реальности (без учета корпусных управлений, корпусных батальона связи, дорожно-строительного батальона и авиационной эскадрильи связи), в таблице 31 – потребности в АИ, в таблице 32 сопоставлены итоговые показатели в РИ и АИ.

Как видно, в результате предлагаемых в альтернативе организационных мероприятий в составе Красной Армии «высвободится» почти 200 тысяч человек личного состава, 32,7 тыс. автомобилей, свыше 2 тысяч тракторов, 16,5 тысяч мотоциклов, 8 тысяч танков, 2,2 тыс. бронеавтомобилей, 116 тысяч винтовок и карабинов, 5 тысяч ручных пулеметов, 18 пистолетов-пулеметов, 63 тысячи пистолетов и револьверов и т.д и т.п. Этим, как минимум, можно вооружить 20 стрелковых дивизий.

Но, на самом деле, слово «высвободятся» не спроста взято в кавычки. Ибо в данном случае речь идет столько о высвобождении каких-либо ресурсов, а, скорее, о ликвидации пустующих вакансий. Снижение потребности Красной Армии на 6 тысяч танков КВ и Т-34, 32,7 тысячи автомобилей, 16,5 тысяч мотоциклов – это «приятный бонус» в виде ускорения завершения комплектования оставшихся в АИ дивизий РККА, но никак не основа для формирования новых.

Положение с «пустующими вакансиями» можно проиллюстрировать на примере обеспеченности Красной Армии личным составом накануне войны. В таблице 33 представлена укомплектованность РККА по данным, приведенным в книге М.В. Захарова «Генеральный штаб в предвоенные годы». Численность личного состава по списку приведена без учета проводившихся в то время учебных сборов. При рассмотрении соотношения фактического наличия рядового и сержантского состава следует учитывать тот факт, что в к началу войны определенное количество красноармейцев, предназначенных для занятия сержантских должностей, ещё не успело окончить полковые школы и поэтому ещё не было зачислено в категорию младшего начсостава.

С учетом общего некомплекта в Красной Армии предлагаемая реформа Бронетанковых войск позволит улучшить обеспеченность офицерским составом с 76,7% до 79,5%, а сержантским – с 61,8% до 64,4%. Конечно, это не решит всех кадровых проблем РККА, но тем не менее это однозначно шаг в положительную сторону, а сама реформа БТВ – далеко не единственной мероприятие проводимой АИ.

Вместе с тем, следует понимать, что категории командно-начальствующих должностей бывают разными и, соответственно, нехватка военнослужащих той или иной категории по-разному сказывается на боеспособности вооруженных сил в целом. Так, нехватка командиров стрелковых взвод и рот даже при относительно большом абсолютном значении может быть достаточно быстро покрыта ускоренным выпуском из военных училищ. Но нехватку даже единичных кандидатур командиров дивизий и корпусов восполнить гораздо сложнее. Аналогично и с сержантским составом: подготовка командира стрелкового отделения и подготовка командира артиллерийского орудия или радиостанции – это «немножечко» разные подготовки.

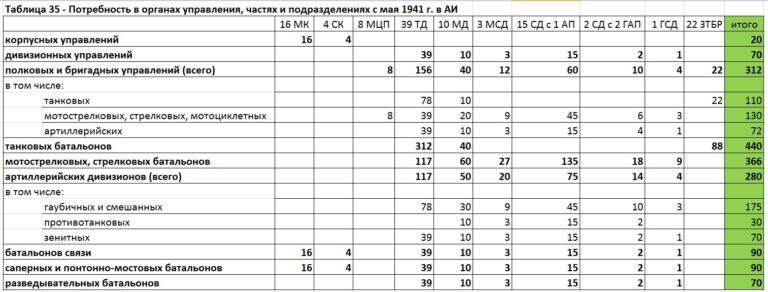

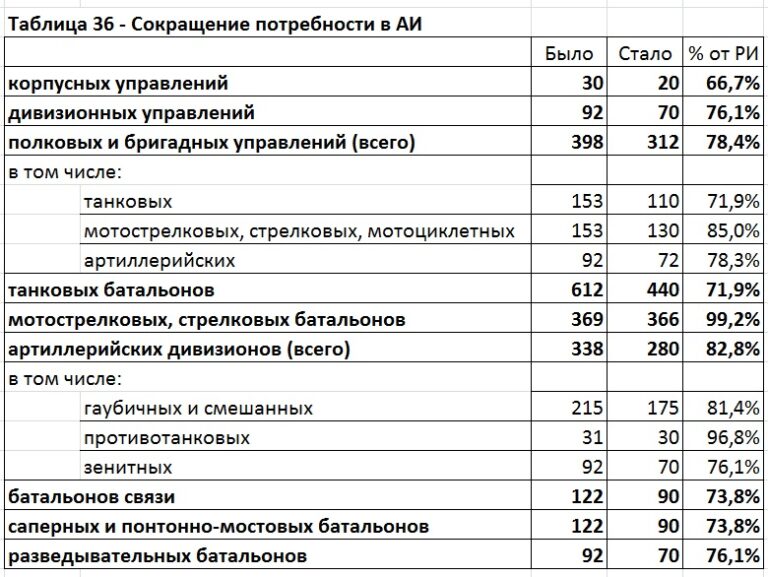

В этом смысле интерес представляет сравнение наиболее проблемных должностей, количество которых напрямую зависит от количества управлений различного уровня и специальных подразделений (связи, саперных и т.д.). Сокращение органов управления и специальных подразделений в Бронетанковых войсках представлено в таблицах 34 – 36.

Вместе с тем определенный интерес всё-таки представляет экономия 126,3 тыс. красноармейцев в рамках предлагаемой реформы БТВ. Ибо, как видно из таблицы 33, рядовой состав и без того имелся в избытке (относительно штатов мирного времени, разумеется). И в этом вопросе в АИ напрашивается два варианта решения.

Первый – это доукомплектование сэкономленным на реформе БТВ рядовым составом «6-тысячных» стрелковых дивизий. 126 тысяч человек – это 21 дивизия, которую можно перевести с «6-тысячной» на «12-тысячную» организацию без проведения каких-либо сборов запасного состава.

Второй – это выбор «качества» сохраняемого в армии личного состава. Дело в том, что проводимые в реальности весной 1941 года организационные мероприятия требовали для своего осуществления увеличения численности Вооруженных сил мирного времени. Для этого весной 1941 года было проведено несколько неафишируемых призывов (до войны призыв традиционно производился один раз в год в ноябре-декабре), причем призыву подлежали те, кого не стали призывать в ноябре 1940 года. В первую очередь, речь шла о жителях Западной Украины, Западной Белоруссии, Закавказья и Средней Азии. Соответственно «западенцы» и «дети гор» стали основным контингентом, которым комплектовались в РИ новые формирования, в первую очередь, танковые и моторизированные дивизии. Оставляя за скобками вопросы владения русским языком, опыта работы на тракторе или грузовике, да и вообще «преданности социалистическим идеям», отметим, что значительная часть личного состава мехкорпусов «новой волны» являлась призывниками мая (!) 1941 года и потому, чисто физически, к началу войны не представляла из себя боевой ценности. В этой связи в АИ сокращение численности личного состава Бронетанковых войск предлагается направить в первую очередь на обеспечение возможности выбора подходящих кадров.

Приложение 1

СПРАВКА О БОЕГОТОВНОСТИ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ КИЕВСКОГО ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

по состоянию на 5 мая 1941 года.

4 КОРПУС