Альтернативное развитие линейки бронеавтомобилей довоенной РККА. (Часть3)

1938 год.

Хотя последняя из запланированных 20 механизированных дивизий была сформирована лишь летом сего года, уже в самом начале марта были проведены полномасштабные учения МхД дивизий МВО, закончивших формирование первыми.

Результат учений был во-многом вполне прогнозируемым. Имеющие штатную укомплектованность техникой дивизии успешно прошли организованным маршем ок. 500 км (сказались перелом в качестве производимых танков, несравнимые с прежними техслужбами бригад возможности больших ремонтно-восстановительных батальонов дивизии, да и выучка личного состава заметно возросла). Но, это касалось только марша…

Когда дело дошло до учебных боёв, всё оказалось не так радужно. Мотопехота, даже на ЗиС-6, обладала весьма ограниченной маневренностью вне дорог. Бронетранспортёры-арттягачи БТР-2К, прекрасно «работавшие» летом на нормальном грунте (даже вне дорог), плохо двигались с тяжёлыми прицепами (зарядный ящик в двуколке и орудие) по ещё глубокому мартовскому снегу, заметно отставая от танков. В результате, танкам приходилось либо ждать, когда подтянется пехота и развернётся артиллерия, теряя драгоценное время, либо, как и прежде, наступать без поддержки. Полагающиеся разборки ни к чему не привели – прототип БТР-2К испытывали по ускоренной программе, к тому же без прицепа – с одним орудием (после успехов КТ-2 затягивать с испытаниями посчитали излишним). Как оказалось – зря.

Положение было признано нетерпимым, и немедленный запуск в крупносерийное производство полугусеничных САУ объявили одной из приоритетнейших программ. Были к этому и другие предпосылки. Дело в том, что даже по нормальной (для тогдашнего СССР) дороге БТР-2К не имели права буксировать гаубицы обр.9/30 гг. на скорости, которую они способны были развивать – даже после модернизации 30 года, максимальная допустимая скорость буксировки гаубицы равнялась всего лишь 15 км/ч. Дальнейшее увеличение скорости крайне негативно отражалось на состоянии орудия. Предлагавшиеся конструкторами «подкатные тележки» для перевозки гаубиц дружно отвергли, посчитав лишним звеном (ведь на подходе была М-30!).

Хотя в 1938 году действительно на вооружение РККА была принята принципиально новая, допускающая скоростную транспортировку 122 мм гаубица М-30 – просто великолепное орудие (как выразился один из наших маршалов: «Лучше просто не может быть!»), его доводка, не говоря уже о серийном производстве, займёт ещё как минимум год-полтора. Но поскольку механизированные дивизии остро нуждались в самоходной артиллерии поддержки буквально немедленно (напряжённость в отношениях с Японией достигла очень высокого градуса), в серию пошёл первый в СССР тяжёлый полугусеничный артсамоход.

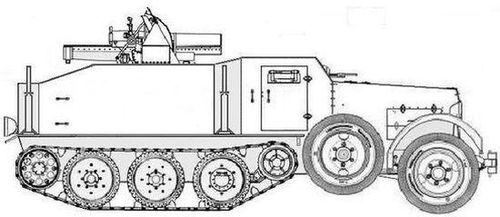

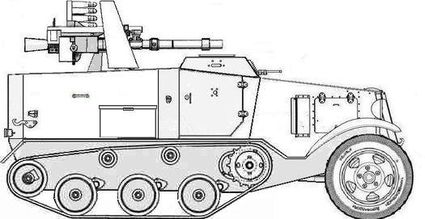

Тяжёлая полугусеничная самоходная артустановка САУ-4М3 обр. 1938 г. (серия 38-39 г.г.)

За бронебортами размещена тумбовая установка с качающейся частью 122-мм гаубицы обр. 9/30 гг., снабжённая лёгким бронещитом. Для стрельбы САУ опускала разгружающие подвеску домкраты той же конструкции, что были успешно опробованы на колёсной УСУ-4М2. Опять-таки впервые в СССР эта машина, помимо гусеничного заднего моста, получила привод на передние, управляемые колёса. Результаты испытаний превзошли все ожидания военных, и они потребовали придать выпуску САУ-4М3 первостепенное значение. Поскольку для полного укомплектования 20 моторизованных артполков мехдивизий требовалось 480 гаубичных и 240 пушечных артсамоходов (с вооружением как у УСУ-4М2), и ещё как минимум 200 бронетранспортёров подвоза боеприпасов на той же базе, к выполнению этого суперзаказа (фактически, речь шла о тысяче машин!) подключили Выксунский завод ДРО – занимавшийся различными БА ещё с начала тридцатых. К негативной стороне этого заказа можно было отнести тот прискорбный факт, что единственный в стране БТР-4М2, на который также очень рассчитывали военные, так и остался мелкосерийной машиной, с объёмом выпуска 150 единиц в год. В лучшем случае, суммарного выпуска БТР хватит всего лишь для укомплектования одной роты (15 машин) в составе каждой мехдивизии. Тем не менее, ради эффективной артиллерийской поддержки танковых атак, ГАБТУ решило пожертвовать бэтээрами, уповая на скорый запуск в серию полноприводных грузовиков.

Также весной 1938 года прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение кавалерийских дивизий САУ, ЗСУ и БТР на шасси БТ-5К.

Артсамоход САУ-5К обр. 1938 г. (небольшая серия 1938 г.)

Поскольку штатная башня от БТ-7А была громоздкой и для орудия ПС-3 явно тесноватой, а от БТ-8 тяжёлой и дорогой, при создании колёсного артсамохода была использована простая двухместная рубка с пушкой ПС-3 и установленным раздельно, в шаровой установке, пулемётом ДТ. Благодаря отсутствию крыши (имевшейся лишь над самой передней частью рубки), БО не грозила загазованность, а откидные борта давали отличный обзор. Горизонтальный сектор обстрела орудия ПС-3 – 45 градусов по фронту, что позволяло использовать САУ в качестве эффективного средства ПТО.

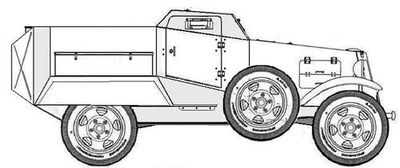

Многоцелевой бронетранспортёр БТР-5К обр. 1938 г. (небольшая серия 1938 г.)

В простой тонкобронной (всего 9 мм) рубке с открытым верхом можно разместить 8 солдат, для выхода которых имеются двери по бортам и в корме бронекорпуса (между глушителей). Штатное вооружение – пулемёт ДТ, установленный на турели, закреплённой на дугах, служащих для натягивания брезентовой крыши-тента. Вооружение может быть дополнено оружием десанта, для использования которого в передней стенке, бортах и корме корпуса имеются амбразуры.

Самоходная зенитная установка ЗСУ-5К обр. 38г. (серия 1938 г.)

Машина вооружена той же башней с 37-мм ЗА, что и ЗСУ-3М2. Что интересно – на полигоне, во время стрельб, эта зенитка далеко превзошла по эффективности обычные танки БТ, вооружённые 37-мм полуавтоматом на базе ПТО, что побудило конструкторов впредь, всю малокалиберную артиллерию устанавливать на бронетехнику исключительно в автоматическом исполнении.

Летом 1938 года военное подразделение ЗиСа порадовало военных необычной машиной, созданной в инициативном порядке. Это была первая полугусеничная, полноприводная БМ, сочетающая хорошо отработанную конструкцию БА-3М2, новый движитель и уникальную автоматическую безоткатную 76.2-мм пушку Кондакова-Толочкова. Впрочем, по причине большого калибра, пушку корректнее называть самозарядной…

ГАБТУ с энтузиазмом приняло эту САУ, рассчитывая вооружить ею роты огневой поддержки бронеавторазведбатов МХД. Но запредельная загруженность линии военного производства ЗиСа, где в бешеном темпе собирали БА-3М2 для тех самых разведбатов, исключала крупносерийное производство, по крайней мере, до следующего года. Не удалось договориться о выпуске необходимого количества и с Выксунским заводом ДРО, поскольку завод спешно готовили для сборки первоочередных САУ-4М3.

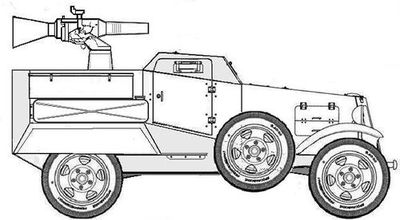

Самоходная артустановка САУ-3М3 обр. 38г. (небольшая серия 39 г.)

Поскольку о производстве необходимой серии (а требовалось как минимум полторы сотни машин) договориться не удалось, а меньшая ГАБТУ была не нужна, за самоходку уцепились представители НКВД. Специально для высокомобильных лёгких бригад внутренних войск НКВД (при порядке в стране, предназначались главным образом для усиления погранвойск), ВЗДРО только в 1939 году была выпущена совсем небольшая (всего 50 машин) партия лёгких САУ-3М3.

О вполне удачном шасси САУ-3М3 вспомнили во время боёв у озера Хасан, когда срочно потребовалась достаточно вместительная бронемашина с небольшим весом и отменной проходимостью, способная вывезти раненых из под обстрела, доставить боеприпасы на передний край обороны и т.д. Так мелкосерийная полугусеничная САУ-3М3 вдруг превратилась в чертовски востребованный средний БТР-3М3.

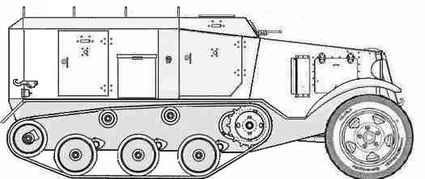

Средний бронетранспортёр-арттягач БТР-3М3 обр. 38 г. (серия с 39 г.)

Машина была скорее результатом импровизации, нежели кропотливого конструкторского труда. В довольно тесный для столь мощной машины (на базе ЗиСа, да ещё и с 85-сильным дизелем), открытый (если не считать возможности натянуть брезентовый тент) бронекорпус, вмещались помимо водителя и командира всего 6 человек расчёта артсистемы с боекомплектом или восемь солдат мотопехоты. Тем не менее, по своим тягловым характеристикам БТТ-3М3 идеально подходил для буксировки новых мощных 57-мм противотанковых пушек. Поэтому машину продолжали производить и после 39 года, когда ЗиС перешёл на новое поколение автобронетехники и свернул производство всех прочих машин «третьего» семейства.

Продолжались работы и над перспективными образцами. В результате к концу 1938 года были закончены проекты двух принципиально новых БМ: разведывательной БА-5 и тяжёлой БА-6.

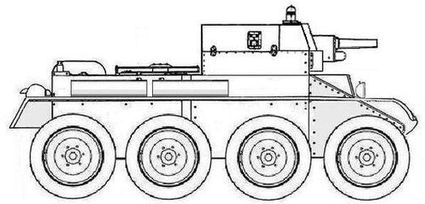

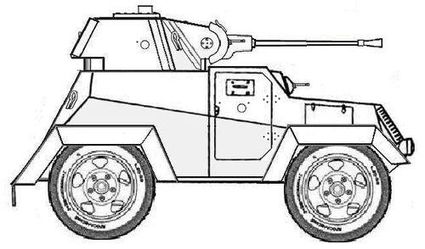

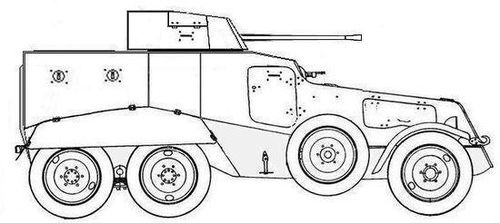

Разведывательный бронеавтомобиль БА-5 обр. 38 г. (серия с 1939 г.)

Это первая в СССР (плавающих БА в этой АИ не было) бронемашина с несущим сварным бронекузовом, дизельным двигателем К-8 («Коджу-8» мощностью 85 л.с.), полным приводом, уже хорошо отработанной автоматической танковой 37-мм пушкой и двумя пулемётами ДУ, которые к тому времени начали уже повсеместно вытеснять ДТ. По уверениям специалистов полигона, где машина проходила ходовые испытания, это САМАЯ проходимая чисто колёсная БМ разработанная в СССР.

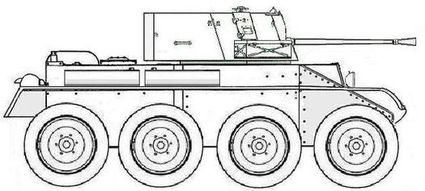

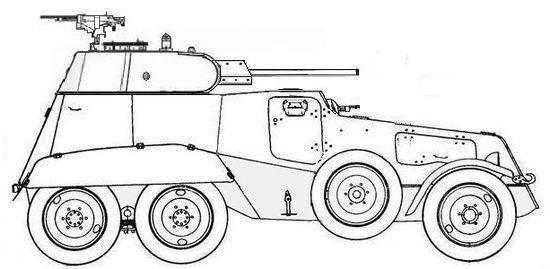

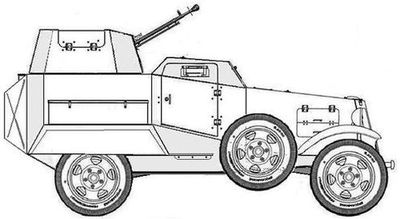

Тяжёлый бронеавтомобиль БА-6 обр. 1938 г. (серия с 1939 г.)

Эта машина подоспела как раз вовремя. Поскольку выпуск БА-4М никогда не был достаточно массовым (а его огневая мощь уже мало удовлетворяла РККА), БА-6 подходил как нельзя лучше как средство качественного усиления автобронечастей. Выпуск предполагалось развернуть сразу, как только будет выполнен заказ на САУ-4М3.

Машина имеет несущий сварной бронекорпус (так же как БМ-5) с рациональными углами наклона бронедеталей, полный привод, дизельный двигатель К-10 («Коджу-10» мощностью 110 л.с.), сильное бронирование и вооружение в виде новейшей (но уже адаптированной для бронетехники) 57-мм пушки ЗиС-2 (плюс три пулемёта ДУ).

Ещё до начала серийного производства БА-6, на базе этой машины (фактически родоначальника целого семейства) уже разрабатывались БТР-6 (потребность в которых ни у кого сомнений уже не вызывала и на них уже имелся большой «отложенный спрос»), САУ-6 и ЗСУ-6, которым надлежало стать стандартными средствами усиления автобронечастей РККА, заменив (вместе с БА-5) технику предыдущего поколения.

Это было тем более важно, что по результатам осенних манёвров 1938 года (хотя изначально войска серьёзно готовились к началу полномасштабной войны с Японией – благо летняя заваруха у Хасана и Туманной завершилась нашей локальной победой, не приведя к большой войне), прошедших не в пример удачнее всех предыдущих, и с учётом резкого нарастания международной напряжённости, было принято решение о формировании ещё 10 механизированных дивизий в течение 39 года.

В третьем квартале 38 года был построен опытный образец четырёхосной КШМ, и до конца года проводились её испытания и доводка. Машина так понравилась, что несмотря на всякие отговорки и без того загруженной сверх меры промышленности, военные в ультимативном порядке потребовали выпуска этой машины хотя бы небольшой серией.

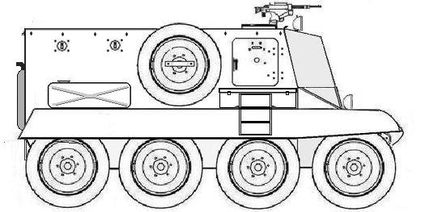

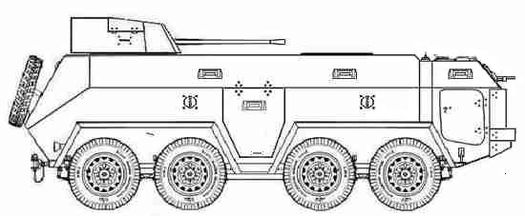

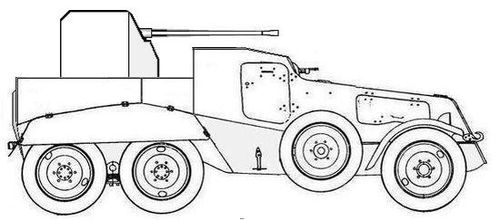

Командно-штабная машина КШМ-7

Машина имеет несущий сварной бронекорпус, полный привод, импортный дизельный двигатель мощностью 180 л.с. (хотя по планам разработчиков, на серийные машины предполагалось устанавливать вместо явно слабоватого для такой махины «буржуя» спарку К-10 суммарной мощностью 220 л.с. либо даже танковый дизель). Для самовытаскивания предусмотрена встроенная лебёдка.

КШМ оснащена полным комплектом оборудования для осуществления комфортного оперативного управления войсками на уровне дивизия-корпус. Имеются две мощные радиостанции – одна постоянного действия, другая с выдвижной на стоянке телескопической антенной, мобильная телефонная станция, дизель-генератор и т.д. Кроме того, машина может комплектоваться надувными баллонами и, используя лебёдку, способна самостоятельно переправляться через реки в режиме тросового парома.

Вооружение КШМ состоит из танковой 37-мм пушки-автомата (способной вести заградительный зенитный огонь – т. к. отсутствуют прицельные приспособления для зенитной стрельбы, хотя угол возвышения орудия зенитную стрельбу как таковую вполне допускает) и двух пулемётов ДУ (один курсовой, другой переносной, может быть установлен либо на зенитной турели над кабиной управления, либо в одной из пяти амбразур по периметру корпуса.

Успешными были признаны прошедшие в декабре испытания опытной РУЗО на шасси БА-4М. Однако производство не начато ввиду загруженности заводов и требования военных получать данную артсистему сразу на шасси новой БМ-6.

1939 год.

Ещё не были закончены войсковые испытания ЗСУ-6, БТР-6, САУ-6 и РУЗО-6, когда на Халхин-Голе загремели пушки. В «улаживании» конфликта приняли самое активное участие две МхД, и по сути именно они и «уладили» его самым наилучшим образом. Вообще, эта война в степи была просто идеальным полигоном. Более того. Сами условия были идеальны для наших мобильных частей – и мотомеханизированных, и кавалерийских.

Расписывать действия танков БТ-8, лобовую броню которых «не брали» лёгкие ПТО японцев, не интересно, а вот подчеркнуть чертовски эффективную связку БТ-8 с САУ-4М3, УСУ-4М2, ЗСУ-3М2 и напичканной миномётами мотопехотой на ЗиС-6 в самый раз. Этот конфликт, после всех реформаций и напряжённой боевой учёбы стал настоящим экзаменом для наших БТВ. И в общем, экзаменом вполне успешным.

Жаль лишь, что новая техника к этой войне не поспела. И танки и БКМ. Но их производство с каждым днём расширялось, а резкое осложнение военно-политической обстановки в Европе только подгоняло этот процесс. Уже в августе с завода ЗиС в разведбаты МхД пошли БА-5, а с заводов ЯГАЗ и ВЗДРО, МХД начали получать в массовых количествах технику «шестого семейства».

Бронетранспортёр БТР-6 обр. 38 г. (серия с 1939 г.)

Первая по-настоящему крупносерийная машина данного класса в РККА. Создана на базе БА-6. Вооружение: 37-мм автоматическая танковая пушка и пулемёт ДУ в башне аналогичной КШМ-7, плюс ещё один ДУ – курсовой. Вместимость – 10 солдат со штатным вооружением в машине с башней, либо 14 в модификации БТР без башни. Выход мотопехоты осуществляется через две кормовые двери бронекорпуса.

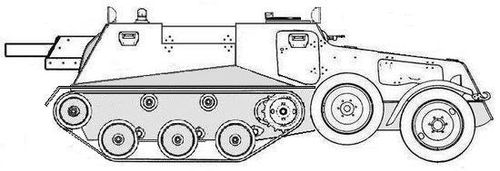

Тяжёлая полугусеничная самоходная артустановка САУ-6М обр. 39 г. (серия с 1939 г.)

Вооружена танковой модификацией новой гаубицы М-30 обр. 38 г. Корпус полуоткрытого типа. Для разгрузки подвески при стрельбе с большими углами возвышения, из днища корпуса выдвигается поддон-упор. Вести настильный огонь гаубица может с остановок и без поддона.

В данной машине предусмотрен кормовой пост управления (наводчик располагается справа от гаубицы, водитель – слева), что позволяет, двигаясь кормой вперёд, использовать самоходку в качестве мощного штурмового орудия.

Над передним отделением управления, над местом командира САУ, имеется люк с турелью для установки зенитного пулемёта. Причем турель усиленного типа, допускающая установку не только ДУ, но и ДШК (сменившего в производстве ДК).

Эта очень оригинальная машина была обязана своим появлением острому дефициту танковых шасси. Дело в том, что ХПЗ был перегружен заказом на танки. Новые средние танки ещё только начинали сходить с его конвейера, и потребность в них была просто колоссальной. Ведь надо было укомплектовать полки дополнительных десяти МхД, восполнить потери двух дивизий, участвовавших в разгроме японцев на Халхин-Голе, ремонтировать и вовремя заменять изношенную матчасть других МхД, постоянно выполнять очень большой по объёму ежегодный заказ на запчасти (кстати, превышающий годовую потребность танковых полков, ради создания неприкосновенного запаса), выпускать гусеничные арттягачи и другую продукцию…

Для поддержки ХПЗ, готовились аналогичные по объёму производства мощности на Сталинградском тракторном заводе (СТЗ), но, учитывая загрузку завода заказом на гусеничные транспортные трактора и арттягачи, выпуск танков там будет освоен не ранее 40-го года.

Поэтому ни о каком выпуске САУ на шасси нового среднего танка руководство ХПЗ даже слышать не желало. ГАБТУ ничего не оставалось, как снова обратиться к военному подразделению КБ ЯГАЗа и ВЗДРО. Отметив все преимущества и недостатки САУ-4М3, общими усилиями были выработаны ТТХ к новой САУ, на базе БА-6. В результате и получилась весьма оригинальная машина «тяни-толкай», удовлетворившая армию, по крайней мере на то время, пока танкопром не будет готов строить САУ на шасси средних танков.

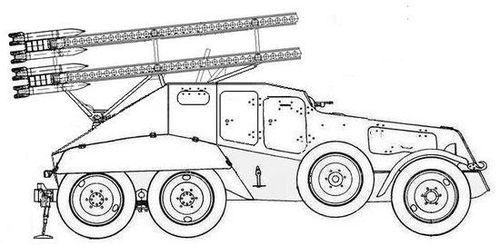

Реактивная установка залпового огня РУЗО-6 обр. 38 г. (серия с 1939 г.)

Вооружение – 32 направляющих 132-мм эрэсов. Весь расчёт (6 чел.) перевозится внутри бронекорпуса, защищающего не только экипаж и расчёт, но и механизмы наведения направляющих. Одновременно с РУЗО была создана и бронемашина подвоза и заряжания. Она могла «принять на борт» два полных боекомплекта и оснащалась механизмом, облегчающим и ускоряющим заряжание РУЗО.

Хотя сама по себе РУЗО принята на вооружение ещё в 1938 году, в серию она пошла только год спустя, когда для этого появились производственные мощности, и было выполнено требование армии унифицировать шасси в рамках постепенного перехода армии на тяжёлые БКМ шестой модели.

Зенитная установка ЗСУ-6 обр. 39 г. (серия с 1939 г.)

Машина создана на базе БТР-6, но благодаря уширенному корпусу, вооружена адаптированным для сухопутья (с его пылью, грязью и морозами) морским сдвоенным 37-мм автоматом с весьма совершенными прицельными приспособлениями и приводами наведения. Для недопущения раскачивания машины при стрельбе, установка имеет два упора-домкрата (на эскизе не показаны), как у РУЗО-6. Следующая за этой модификация будет либо полугусеничной (на базе САУ-6М), либо будет дополнительно оснащаться быстропускаемыми при помощи мощной гидравлики сошками. Предпочтительнее первое, поскольку не так чтобы уж очень велика вера в качество нашей тогдашней гидравлики в извечно «благоприятном» российском климате…

Напоследок (касательно 39 года), осталось вспомнить о других производителях БКМ – ГАЗе и ВТЗ.

По заявке ВДВ, военное подразделение КБ ГАЗа изготовило, успешно испытало и запустило в серию линейку специальной сверхлёгкой техники, приспособленной для десантирования как парашютным, так и посадочным методом.

Сверхлёгкий авиадесантный бронетранспортёр БТР-2М2 обр. 39 г. (небольшая серия 1939 года, затем большая серия с 1941 года).

Это была полноприводная легкобронированная (6 мм) машина, снаряжённой массой не более 3.5 тонн, что позволяло без труда перевозить её на довольно значительные расстояния военно-транспортной авиацией РККА, в частности самолётами ТБ-3 и Пе-8.

БТР-2М2 мог перевозить в бронекузове до 6 десантников и оснащался дополнительным бензобаком за кормой (усиленным жёстким каркасом). Встроенного вооружения она не имела, но на крыше отделения управления предусматривалась установка пулемёта ДП, ДТ или ДУ (имелись упоры для штатных сошек).

Самое смешное, как и в истории с САУ-3М3, уже после прекращения выпуска БТР-2М2 «вдруг» выяснилось, что эти лёгкие, но обладающие отличной проходимостью машинки как нельзя лучше подходят для буксировки и старых (но чертовски многочисленных) 37-мм противотанковых пушек, и новых 120-мм миномётов, для инструментальной артиллерийской и химической разведки – вообще везде, где минимальные размеры важны, броня желательна, а вооружение необязательно… И в условиях катастрофической нехватки лёгких гусеничных арттягачей «Комсомолец» БТР-2М2 имели колоссальные перспективы – особенно учитывая стоимость каждого «Комсомольца»… А БТР-2М2 ГАЗ мог производить многими тысячами штук в год! И можно не сомневаться, он сделает это, если СТЗ вместо «Комсомольцев» начнёт-таки выпускать танки…

Сверхлёгкая, авиадесантная САУ-2М2 обр. 39 г. (небольшая серия 1939 г.)

САУ-2М2 (по сути, тот же, немного модифицированный БТР-2М2), вооружена тумбовой версией 76.2-мм динамореактивной батальонной пушки Курчевского, которую он сумел-таки довести до эксплуатационной годности в самых сложных войсковых условиях – в ВДВ, морской пехоте, пограничных, горных и егерских войсках.

Сверхлёгкая авиадесантная универсальная БА-2М2 обр. 1939 г. (небольшая серия 1939 г. затем большая серия с 1941 г.)

Довольно простое, но вполне эффективное сочетание БТР-2М2 и башни с универсальным КК пулемётом ДШК от БА-2М.

Владимирский тракторный завод продолжал производство БТР-2К, поскольку спрос на них оставался очень большой. Даже перевооружение МхД самоходными гаубицами не отменило и не снизило заказ на них, поскольку САУ пока не хватало даже для вновь формируемых дивизий. Тем не менее, в руководстве РККА было принято решение об оснащении этими тягачами артиллерийских полков мотострелковых дивизий (в 1939 году боеготовых и находящихся в различной стадии формирования 10). Хотя решение «наверху» было принято, МхД «первой волны» с трудом расставались со своими 2К – ведь по установленному правилу унификации, МхД обязана была просто передать свой артполк МСД, а на его месте сформировать новый – уже на САУ. Это многим не нравилось, но зато артполки не проходили через бардак перевооружения и оставались при своей, хорошо освоенной матчасти.

Сам БТР-2К стал мощнее. Обзавёлся более широкими колёсами с сильнее развитыми грунтозацепами и вместо 73-сильного ЗиСа перешёл на 85-сильный дизель «Коджу», выпуск которых к концу года стал массовым настолько, что их уже хватало для всех «нуждающихся». Благодаря этой модернизации, БТР-2К уже мог успешно буксировать и шестидюймовые гаубицы М-10 (с весом за 4 тонны), что делало его абсолютно универсальным арттягачём МСД.

Помимо выпуска полугусеничных САУ, Выксунский завод ДРО начал подготовку к сборке КШМ-7. Впрочем, о сколь-нибудь значимом серийном выпуске этой пока слишком дорогой и экзотичной машины речь, конечно, пока не шла.

экзотичной машины, речь конечно пока не шла.