Конкурс на проект броненосного крейсера для Балтийского моря

Архивный материал от июля 2018 года

Содержание:

По опыту Русско-японской войны

Линейные крейсера своим появлением и сравнительно недолгим существованием в том классическом виде, в каком они изначально задумывались, в первую очередь обязаны урокам Русско-японской войны 1904-1905 годов. Именно тогда удачное привлечение японским командованием броненосных крейсеров к участию в сражениях линейных сил флота побудило ведущие морские державы пересмотреть взгляды на роль и место этих кораблей в грядущих боях. Одним из основных направлений их дальнейшего развития поначалу стал переход от традиционной для броненосных крейсеров 203-мм артиллерии на орудия более крупного калибра, сопоставимые с таковыми эскадренных броненосцев. Обязательным условием было сохранение крейсерами преимущества перед броненосцами в скорости хода.

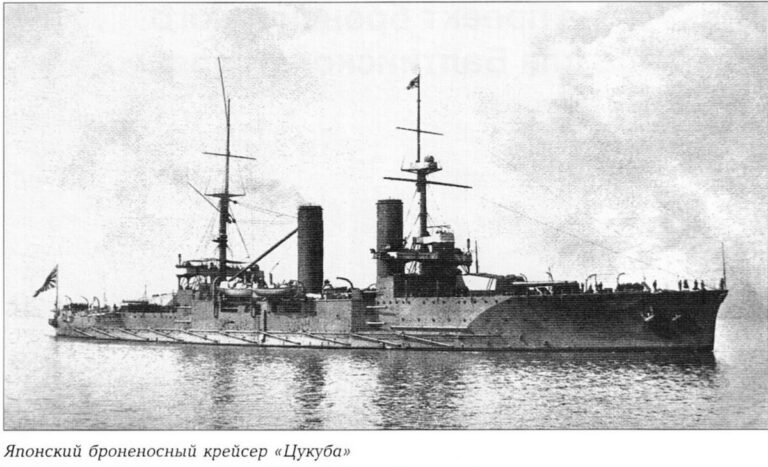

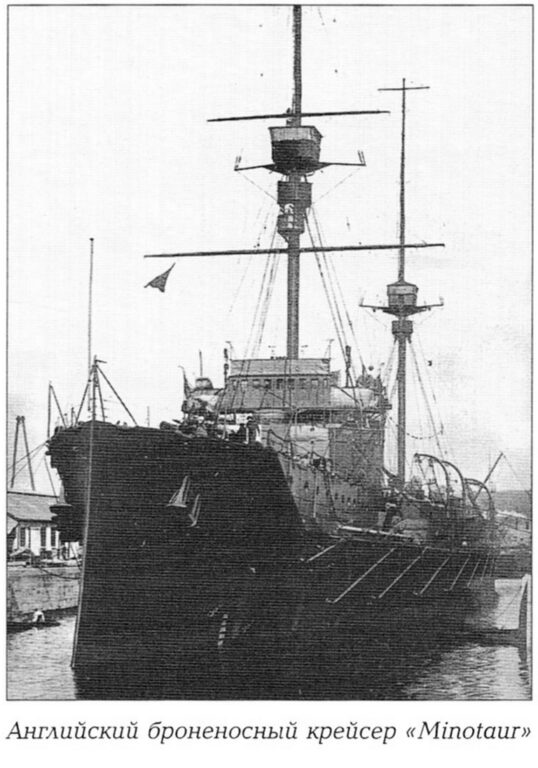

Первый такой корабль, опираясь на собственный опыт, воплотили в металле японцы. Им стал броненосный крейсер «Цукуба», вооруженный четырьмя 305-мм орудиями в двух башнях при 150-мм бортовой броне и 21-узловой скорости хода и отнесенный несколько позднее начальником Морского генерального штаба (МГШ) контр-адмиралом А. А. Эбергардом к предшественникам линейных крейсеров. Из кораблей других стран, которые также явились предтечей возникновения нового класса (правда, в несколько меньшей степени), Андрей Августович счел возможным упомянуть русский «Рюрик» (четыре 254-мм и восемь 203-мм орудий, 21 уз), английские типа «Minotaur» (четыре 234-мм и десять 190-мм орудий, 23 уз) и американские типа «Tennessee» (четыре 254-мм и 16 152-мм орудий, 22 уз), хотя броненосные крейсера с артиллерией калибром более 203 мм существовали в ряде иностранных флотов и ранее.

Вместе с тем необходимо отметить, что практически все упомянутые корабли по своим тактико-техническим элементам (ТТЭ) в значительной степени относились к тому конструктивному типу броненосных крейсеров, который сложился на рубеже XIX —XX веков.

Примерно аналогичных взглядов на эти крейсера придерживались и российские моряки во время проведенного МГШ в 1906 году опроса на предмет выработки данных по разработке заданий для проектирования новых кораблей по опыту минувшей войны. Хотя при этом нельзя не отметить и наличия явно противоположных мнений. Так, например, вице-адмирал К. К. Де-Ливрон пророчески считал, что

«вероятно, тип броненосного крейсера поравняется с броненосцами, и тем и другим придется принимать участие в бою в линии совместно».

В то же время капитан 2 ранга К. И. Дефабр [1] вообще отвергал этот класс кораблей, полагая его совершенно бесполезным:

«Для эскадры он слаб, для разведок тяжел и дорог».

Большинство же принявших участие в опросе признавали важным нахождение броненосных крейсеров в составе флота, но при непременном условии приближения их артиллерии к вооружению эскадренных броненосцев – от 4 (лейтенант П. П. Палецкий) или 6 254-мм (контр-адмирал Н. К. Рейценштейн) до 2 (капитан 2 ранга Н. С. Путятин) или 4 305-мм (контр-адмирал К. П. Пилкин) орудий в башенных установках, при сохранении 120 – 203-мм средней артиллерии, облегченном бронировании и скорости 23 – 24 узла.

В то же время, как отголосок составлявшихся в Российском флоте во второй половине XIX века планов крейсерских операций, требовалось обратить внимание на увеличение дальности плавания и автономности. Тот же К. К. Де-Ливрон желал, чтобы новый крейсер обладал способностью пройти от Кронштадта до Владивостока лишь с двумя бункеровками – в Порт-Саиде и Батавии (ныне Джакарта), а капитан 2 ранга Н. А. Сакс – чтобы корабль по возможности мог

«держаться в море очень продолжительное время (неделями, месяцами)».

В расширенной и более конкретной форме высказался в своей записке лейтенант граф А. П. Капнист:

«Крейсера эти ныне обратились в те же броненосцы, но артиллерия их легче, броня тоньше, но ход больше. Только значительное превосходство в скорости может оправдывать более легкую артиллерию и более тонкую броню. Благодаря преимуществу в скорости крейсера могут, по усмотрению, принять или не принять бой с броненосцами, и если принять, то на выгодных для себя позиции и дистанции.

Броненосные крейсера должны играть ту роль, которую в парусные времена играли двухдечные корабли или фрегаты. Они посылаются производить усиленные рекогносцировки, образуют летучие отряды, служащие для того, чтобы замаскировать движение флота, отгонять неприятельских разведчиков – одним словом, образовывать ту завесу, которую образуют в сухопутных войсках авангард или летучие отряды. Дабы иметь возможность держать большой ход во всякую погоду, они должны иметь значительное водоизмещение, которого требуют и боевые их обязанности.

В бою броненосные крейсера образуют летучие отряды, которые стремятся усилить удар главных сил, направленный на часть эскадры противника. Они стремятся зайти ему во фланг, расположиться впереди его голов, позади его хвоста, одним словом, отряды эти играют ту роль, которую в сухопутных сражениях играет резерв.

Для успешного выполнения этой задачи необходимо иметь большой ход и такую силу, которая бы давала им возможность принять при выгодных условиях бой с броненосцами».

Новую эпоху в кораблестроении открыл линкор «Dreadnought» (21845 т, 21 уз, десять 305-мм орудий, броня пояса, башен, рубки – до 280 мм, палубы – 102 мм), пополнивший английский флот в конце 1906 года. Его имя практически сразу стало нарицательным. С этого момента все линейные корабли стали делиться на дредноуты и додредноуты.

Под стать ему, чего и следовало ожидать, исходя из приведенных выше рассуждений, был создан и броненосный, а вернее, первый в мире в своем классе линейный крейсер «Invincible» (20078 т; 25,5 уз; восемь 305-мм орудий; броня пояса до 152, башен – 178, рубки – 254, палубы – 65 мм), вступивший в строй весной 1909 года.

Изначально задуманные как сильнейшие в своих классах, они вызвали настоящий переполох среди ведущих морских держав. Ведь только одно знакомство с их ТТЭ разом перечеркивало боевые достоинства всех ранее построенных кораблей. Это с блеском продемонстрировал «Invincible» с однотипным «Inflexible» (третий в серии – «Indomitable») в бою с германской крейсерской эскадрой вице-адмирала графа М. фон Шпее у Фолклендских островов 8 декабря 1914 года (по новому стилю).

В итоге все дальнейшие проектные проработки, по сути, приходилось начинать с чистого листа. Тем не менее уже к 18 августа 1907 года специалисты МГШ разработали основные элементы для проектирования броненосного [2] (согласно классификации 1907 г.) крейсера, оказавшиеся весьма близкими к своему английскому аналогу: скорость хода 25 уз; восемь 305-мм 52-калиберных орудий в четырех башнях, 16 102-мм противоминных орудий, четыре 47-мм (для салюта и шлюпок), два пулемета, два бортовых и один кормовой подводные минные аппараты; бронирование – главный бортовой пояс не тоньше 152 мм, второй и третий – по 76,2 мм; палубы с учетом 6,3-мм настилки – верхняя 44,4, нижняя 31,7 мм (на скосах 50,6 мм); траверзы, дымовые трубы (до верхней кромки боевой рубки), кожухи – не тоньше 25,4 мм; башни, подачные трубы (за минусом бортового пояса) 254 мм, боевые рубки 305 мм. Водоизмещение и главные размерения, кроме углубления (нормальное 8,33, полное 8,84 м), не оговаривались.

Многие из этих требований остались практически неизменными вплоть до утверждения окончательного проекта. К ним относились стратегическое (глубокая разведка боем в главных операциях) и тактическое (одиночный бой, бой с неприятельскими крейсерами в линии баталии крейсеров; эскадренный бой в самостоятельной линии баталии на больших и средних дистанциях) назначения броненосного крейсера, одновидность по силуэту с будущими линейными кораблями и легкими крейсерами, отсутствие специального тарана, ледокольное образование штевней, возможно меньшая поражаемая поверхность.

Особое внимание обращалось на вопросы водонепроницаемости, боевой остойчивости и непотопляемости, что проистекало из опыта Русско-японской войны:

«Как принцип должно быть поставлено, чтобы корабль терял запас плавучести раньше потери остойчивости».

Отдельно оговаривалось обязательное сохранение за броненосным крейсером преимущества перед линейным кораблем в ходе и районе действия. При этом если техническая сторона ограничивала водоизмещение или размерения крейсера, то достижение указанных преимуществ могло идти исключительно за счет сокращения числа орудий, а не за счет их калибра. Если для линейного корабля предпочтительным являлось иметь лишнее орудие, то для броненосного крейсера – лишний узел хода.

23 октября 1907 года Совет министров правительственным распоряжением № 72 объявил «положения о составе и подразделении флота», согласно которым «оперативно-способная эскадра» Российского флота должна была состоять из восьми линейных кораблей, четырех броненосных и девяти легких крейсеров и 36 эскадренных миноносцев. Таким образом, понадобилось целых два года с момента окончания Русско-японской войны, чтобы определиться и наконец-то узаконить работы по проектированию и постройке новых кораблей.

Более того, создание такой эскадры, согласно проекту «Программы развития морских сил России на 1909-1919 гг.», разработанной МГШ в 1908-1909 годах, считалось первоочередной задачей. В ней броненосным крейсерам в эскадренном бою отводилась роль свободно маневрирующей тактической единицы, способной, как уже говорилось выше, осуществить «глубокую разведку» и «охват головы» неприятельской эскадры, то есть тактический прием, извлеченный из уроков Русско-японской войны.

К маю 1909 года МГШ в своих расчетах поднял скорость хода до 28 уз и определился с водоизмещением (25000 т). В свою очередь, МТК несколько их ограничил (25 уз и 23000 т), но остановился на девяти 305-мм орудиях в трех башенных установках. Противоминная артиллерия (16 120-мм орудий) и бронирование должны были соответствовать требованиям, принятым для новых линкоров (типа «Севастополь»). Стоимость такого крейсера с полным снабжением, башенными установками, минными аппаратами и проч., но без орудий и боезапаса определялась в 29200 тыс. руб..

В случае установки дизелей для экономического хода она возрастала до 30000 тыс. руб.. Стоимость самих девяти 305-мм и 16 120-мм (со станками) орудий, одного комплекта боезапаса для них (соответственно по 100 и 300 выстрелов на ствол) и 12 мин Уайтхеда (торпед) оценивалось в 3492 тыс. руб..

Помимо собственных проектных изысканий, изучался и зарубежный опыт по созданию кораблей дредноутного типа. Так, посещение начальником МГШ контр-адмиралом А. А. Эбергардом завода «Блом и Фосс», позволило ему

«познакомиться… очень подробно»

с вопросами строительства больших крейсеров. Итогом этой поездки стала обстоятельная записка от 1 сентября 1909 года в адрес А.Н. Крылова, исполнявшего тогда должность председателя МТК.

В ней (в частности, в разделе «Крейсера большого водоизмещения, или так называемые линейные крейсера») А. А. Эбергард отметил шесть основных требований, предъявляемых к новейшим кораблям этого типа: скорость, бронирование, вооружение, водоизмещение, энергетическая установка и район действия.

Подход к скорости, вооружению и типу энергетической установки (26-28 уз; не менее восьми орудий главного калибра; обязательное применение паровых турбин и тонкотрубных котлов) практически не отличался от ранее выработанных положений.

В то же время из выводов, сделанных А. А. Эбергардом, бронирование следовало иметь одинаковое с линейными кораблями «для возможности гарантировать линейным крейсерам ту же неуязвимость», или даже несколько усиленное на протяжении котельных отделений в целях более надежного сохранения ими скорости хода. Водоизмещение для крейсеров признавалось им на 10% меньшим такового линейных кораблей, а район действия – большим (до 12000-14000 миль), что достигалось применением комбинированной энергетической установки из паровых турбин и дизелей.

Итогом проведенной МГШ работы стали составленные в нем «Задания для выработки элементов для проектирования броненосных крейсеров», утвержденные морским министром вице-адмиралом С. А. Воеводским 15 мая 1910 года.

Кроме отмеченных выше требований, задания содержали следующие основные положения и желательные направления развития их ТТЭ.

Скорость полного хода – не менее 28 уз (при форсировке котлов – не менее 30); район плавания при нормальном запасе топлива на 48 часов полного 28-узлового хода; главная артиллерия – по калибру не слабее, чем у линейных кораблей: 305 – 356-мм орудия (число стволов при разработке заданий – не менее 10, а желательно 12) с углом возвышения 35° и возможно большими углами горизонтального обстрела; противоминная – не менее 20 102-мм орудий; минное (торпедное) вооружение – 6 бортовых подводных аппаратов.

Бронирование крейсера – сплошное, как бортовое, так и палубное. Главный бортовой броневой пояс по ватерлинии должен обеспечивать живучесть, остойчивость и скорость хода на дистанциях «решительного боя» (40 – 60 кб) при попаданиях 305-мм снарядов, то есть иметь толщину не менее 190 мм с внутренней 50-мм переборкой. Достаточная толщина верхнего пояса до верхней палубы – 76,2-102-мм. Бронирование остальных элементов предполагалось следующим: башни и боевые рубки – не менее 254 мм, их крыши – 102,4 мм, подачные трубы – 203 мм, верхняя, средняя и нижняя палубы с учетом их настилки – соответственно 44,5; 31,8 и 31,3 мм (на скосах 50,8).

Основное требование, предъявляемое к внутреннему размещению, судовым системам и устройствам – обеспечить сохранение крейсером наибольшей живучести в бою.

18 мая «Задания» поступили в МТК, и специалисты его отделов приступили к разработке «элементов для проектирования броненосных крейсеров».

Первые прикидки, сделанные в чертежной МТК, показали, что при минимальном вооружении (восемь 305-мм орудий в четырех башенных установках) водоизмещение броненосного крейсера составит 28000 т, главные размерения – 204 × 27 × 8,84 м, а требуемая при этом скорость (28 уз) потребует форсировки котлов для достижения турбинами мощности в 80000 л. с. при удельной массе энергетической остановки 67 кг/л. с. (по подсчетам механического отдела МТК от 28 июня 1910 г.). Остальное вооружение состояло из 24 102-мм казематных орудий, четырех 47-мм пушек и двух пулеметов.

В случае увеличения калибра главной артиллерии и числа орудий (например, девять 356-мм орудий в трех башнях), а также толщины главного броневого пояса до 280 мм водоизмещение возрастало до 33000 т с соответствующим увеличением главных размерений.

Некоторые пункты «задания» вообще не удалось выполнить, и поэтому 24 декабря 1910 года их пришлось скорректировать, уменьшив район плавания вдвое, а угол возвышения орудий – до 25°.

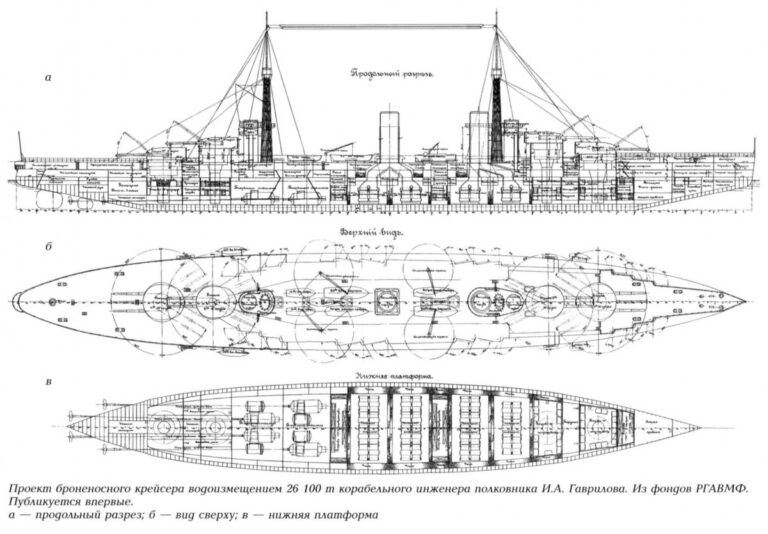

Наиболее интересной на данном этапе проектирования явилась индивидуальная разработка корабельного инженера Адмиралтейского судостроительного завода полковника И. А. Гаврилова [3]. Представленный им проект броненосного крейсера под девизом «Измененная симметрия» предусматривал линейно-возвышенное расположение башенных установок с десятью 305-мм орудиями (крайние башни трехорудийные, а следующие, возвышавшиеся над ними – двухорудийные).

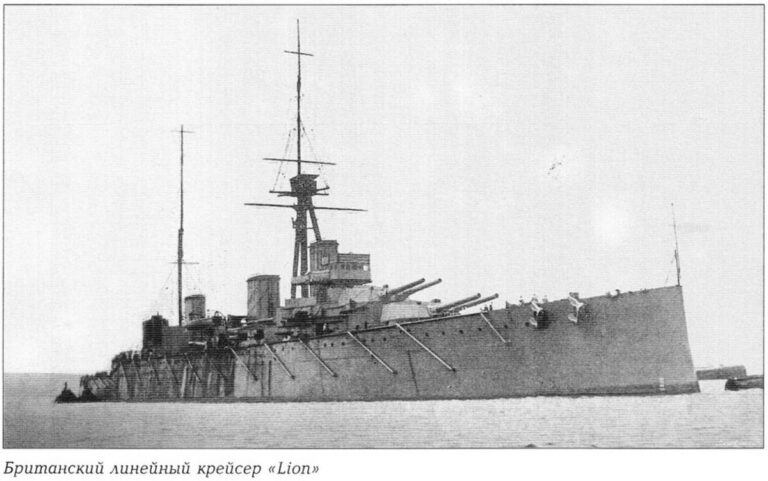

Что же касается водоизмещения (26100 т), главных размерений (213,36 × 26,82 × 8,53 м) и скорости хода (30 уз), то они практически совпадали с таковыми английского линейного крейсера «Lion» (26770 т; 213,36 × 26,97 × 8,38 м; 30 уз; восемь 343-мм орудий), который И.А. Гаврилов, очевидно, использовал в качестве прототипа. Принятие же 305-мм артиллерии связывалось, как он отмечал в объяснительной записке, с отсутствием данных по 356-мм башенным установкам. Но вместе с тем на чертежах внутреннего размещения он предусмотрел достаточно места для установки 356-мм артиллерии, правда, за счет уменьшения и так достаточно скромного (203 мм) главного броневого пояса или уменьшения числа 356-мм орудий до восьми.

Пока подразделения МГШ и отделы МТК занимались переработкой заданий, новый морской министр адмирал И. Г. Григорович вышел 22 апреля 1911 года к Николаю II с докладом по «Программе усиленного судостроения Балтийского флота на 1911-1915 гг.», согласно которой и должна была осуществляться постройка четырех броненосных крейсеров и других кораблей.

Несмотря на то, что она получила одобрение монарха, ее финансирование требовалось провести законодательным путем через Государственную думу. Понимая, что в связи с этим текущий год фактически пропал для начала постройки кораблей, министр потребовал от МГШ и МТК принять все меры «к скорейшему обоснованному подсчету усиленной программы, считая ее с 1912 г.». Таким образом, несмотря на то, что судостроительная программа находилась еще на стадии утверждения, разработка самих заданий для новых кораблей вступила в завершающую стадию. Кроме того, она уже велась в соответствии с новым «Положением о порядке составления и утверждения кораблей и о выполнении этих проектов», утвержденным 21 мая 1911 года.

Наконец, 18 июня 1911 года, И. К. Григорович утвердил уточненное «Задание на проектирование броненосных крейсеров для Балтийского моря», по которому скорость полного хода окончательно устанавливалась в 26,5 уз, причем она должна достигаться как при нормальном действии всех котлов, так и при наибольшей допустимой форсировке ¾ их полного числа. Нормальный запас топлива рассчитывался на 24 часа плавания с 26,5-узловой скоростью, а полный – на 72 часа.

Наиболее существенному изменению подверглось артиллерийское вооружение: главный калибр – девять 356-мм орудий в трех башенных установках, равномерно расположенных по длине корабля в диаметральной плоскости; противоминный – 24 130-мм в бортовых казематах (по 12 с борта) и не менее четырех 63,5-мм пушек для стрельбы по воздушным шарам и аэропланам.

Бортовой броневой пояс по ватерлинии усиливался до 254 мм и 127 мм в оконечностях (с сохранением внутренней 50-мм продольной переборки). Предусматривался и верхний пояс: 127 мм в районе казематов, 76 мм в носовой оконечности, а в кормовой он мог

«совершенно отсутствовать».

Бронирование стенок боевых рубок и башен доводилось до 305 мм, их крыш – до 127 мм (в лобовой части башен даже до 356 мм). Впервые в практике российского кораблестроения признавалось желательным оснастить корабли приспособлениями «для автоматического переливания водяного груза с борта на борт», наподобие предложенных германской фирмой «Блом и Фосс», то есть пассивными успокоителями качки.

В соответствии с утвержденным заданием специалисты МТК разработали «Технические условия для проектирования броненосных крейсеров для Балтийского моря» по корпусу, артиллерии, бронированию, минной части, механизмам и электротехнике. Эти технические условия (ТУ) не только развивали и конкретизировали пункты «Задания», но и содержали цифровые выкладки, а также ряд новых положений.

Так, по корпусной части приводились нормативные показатели для расчетов общей продольной прочности корпуса, конструкция которого должна была обеспечить постановку корабля в док без клеток, то есть на килевую дорожку. Расстояние между главными водонепроницаемыми поперечными переборками (их следовало предусмотреть как можно больше) ограничивалось 12 метрами (даже в пределах котельных отделений), а по высоте признавалось желательным доведение их до верхней палубы.

«Во всяком случае, – как говорилось в документе, – чтобы надводная часть не была обижена переборками».

Из двух бортовых продольных переборок ближайшая к борту могла являться продолжением двойного дна и по возможности во всю длину корабля в пределах концевых водонепроницаемых поперечных переборок. Вторая же должна находиться на расстоянии не менее трех метров от борта. Устанавливались пределы начальной поперечной метацентрической высоты (1,7-2,1 м), производительность водоотливных средств. Уточнялось число снарядов и зарядов в нормальном грузу на каждое 356-мм, 130-мм орудие – соответственно 80 и 200 выстрелов на ствол. Погреба же на каждый калибр должны были вмещать на два десятка больше. Кроме того, артиллерийское вооружение дополнялось шестью 102-мм учебными орудиями и четырьмя 47-мм салютными пушками Гочкиса с общим боезапасом на все стволы соответственно по 300 и 2000 выстрелов. Углы горизонтального обстрела башенных орудий определялись от 25° до 155° на борт, а превышение их осей над палубой должно составлять не менее 2134 мм. Оговаривались требования к хранению и системе подачи боезапаса и максимально допустимой температуре в погребах (25° С).

Высота главного броневого пояса по грузовой ватерлинии определялась не менее чем в 5 м (из них 1,75 м ниже грузовой ватерлинии в нормальном грузу). Своей наибольшей толщиной (не менее 250 мм) он мог бы прикрывать весь борт на всем протяжении между крайними башнями. Такую же суммарную толщину должны были иметь и траверзные переборки в районе окончания пояса. К носу и корме главный пояс утончался до 125 мм. Следующий, также 125-мм, пояс покрывал всю оставшуюся часть надводного борта вплоть до верхней палубы. К носу его разрешалось уменьшить до 75 мм, а в корме, вне каземата, он мог даже отсутствовать.

К нижней кромке главного броневого пояса спускались 50-мм скосы нижней палубы, горизонтальная часть которой (возвышение над грузовой ватерлинией не менее чем на 1,2 м) между крайними башнями не бронировалась и представляла собой настилку из обыкновенной 12,5-мм судостроительной стали, но далее к оконечностям она покрывалась специальной сталью толщиной 25 мм. Такая же толщина устанавливалась и для средней палубы в пределах 50-мм продольных переборок, а далее от них до бортов – 19 мм. За концевыми башнями толщина этой палубы предлагалось такой: в корму не менее 37,5 мм, в нос 12,5 мм (обыкновенная настилка) и менее.

Толщина верхней палубы по всей площади принималась не менее 37,5 мм. Исключение делалось для кормовой оконечности (12,5 мм – обыкновенная настилка), где допускалось отсутствие верхнего броневого пояса.

50-мм продольная броневая переборка располагалась в пределах траверзов главного броневого пояса на расстоянии не менее чем три метра от борта. Кроме того, предусматривалась еще одна продольная переборка в кормовой оконечности между нижней и средней палубами на том же расстоянии от борта, но толщиной 25 мм.

Казематы 130-мм орудий с траверзов и тыла, а также кожухи дымовых труб между средней и верхней палубами следовало защитить 25-мм броней.

Защиту подачи к 356-мм орудиям в открытых местах следовало предусмотреть не менее чем в 275 мм. В местах, расположенных за бортовой броней, ее величина определялась такой же совокупной толщиной пояса и самой подачи до уровня средней палубы. Ниже нее защита уменьшалась до 75 мм. Для боевых рубок следовало предусмотреть 305-мм бронирование, а части рубок, предназначенные для размещения дальномеров, защитить 75-мм броней.

Для судового электроснабжения надлежало установить четыре турбогенератора трехфазного тока напряжением 225 В и мощностью по 320 кВт, а также столько же дизельгенераторов по 165 кВт. При этом их изготовление требовалось поручить только первоклассным русским заводам. Электрическое рулевое устройство с двумя рулями принималось системы Федорицкого – Вольта. Также предусматривалась установка восьми прожекторов диаметром 110 см и радиостанции мощностью 8 кВт.

На двух мачтах легкой треногой или иной конструкцией следовало установить на высоте 30,5 м наблюдательные посты.

Наиболее широкое поле деятельности для будущих проектировщиков ТУ отводили в выборе механизмов и котлов, а также вариантов их размещения. Так, в качестве главных паровых турбин предлагалось использовать системы Парсонса, Куртис-АЕГ, Вулкан и Куртис-Браун. В то же время в качестве основного образца паровых котлов рекомендовались водотрубные котлы треугольного типа системы Ярроу «модели Английского адмиралтейства», хотя и допускались котлы других систем, приспособленные для одновременного сжигания угля и нефти (смешанное отопление).

Для обеспечения живучести котельную установку следовало разбить не менее чем на четыре независимые группы. Впервые выдвигалось условие взаимозаменяемости однотипных главных и вспомогательных механизмов, гребных валов и винтов, арматуры систем.

Имелись и другие, не менее интересные, но не включенные в ТУ предложения. Например, еще 10 января 1911 года МТК рекомендовал предусмотреть при проектировании броненосных крейсеров разработку трех вариантов энергетической установки: а) с паровыми турбинами; б) комбинированную – с турбинами и двигателями Дизеля, с расчетом на свободный (то есть без приема по пути топлива) переход до Владивостока; в) с одними двигателями внутреннего сгорания. Специалистов комитета отнюдь не смущало отсутствие в то время подходящего для этой цели двигателя, так как к началу строительства крейсеров (на тот момент оно намечалось не ранее октября 1911 г.) необходимый его тип, по их мнению, будет уже разработан.

Согласованные с МГШ и одобренные 9 августа 1911 года «Технические условия…» стали тем основным документом, который, как и в случае создания линейных кораблей типа «Севастополь», позволил Морскому министерству приступить к организации и объявлению международного конкурса на проектирование броненосного крейсера для Балтийского моря.

Международный конкурс проектов броненосных крейсеров

26 августа 1911 года Морское министерство разослало шести российским и семнадцати зарубежным наиболее хорошо зарекомендовавшим себя судостроительным предприятиям приглашения на участие в конкурсе на лучший эскизный проект броненосного крейсера для Балтийского моря, согласно требованиям, изложенным в прилагаемых технических условиях. Срок представления разработок поначалу назначили через шесть недель, но затем, по просьбе ряда потенциальных участников, продлили до 7 ноября.

Правда, не все из приглашенных изъявили желание участвовать в конкурсе, а английский завод «Бэрдмор» («William Beardmore & С° Ltd») в Далмуире (Dalmuir) даже высказал сомнения в отношении реализации технических условий. По мнению его специалистов, выполнение в проекте всех требований привело бы к появлению этакого монстра водоизмещением 36500 т, длиной 230, шириной 29 и высотой борта 14,4 м, то есть корабля, который, по их словам, превысил бы

«не только все суда уже построенные, но и даже проектированные в данный момент какой-либо из великих держав»,

– но при этом обладающего весьма скромной (26,5 уз) скоростью и вооруженного девятью 356-мм орудиями. Таким образом, боевая сила подобного корабля

«совершенно не соответствовала бы столь необыкновенным размером его».

В качестве доказательства своей правоты «Бэрдмор» привел элементы английского линейного крейсера, который при водоизмещении 27500 т нес всего на одно орудие главного калибра меньше (восемь 343-мм), но обладал 30-узловой скоростью (очевидно, речь шла о спущенном на воду в марте 1911 г. линейном крейсере «Queen Магу». – Авт.)

Поэтому «Бэрдмор» счел нецелесообразным вести работу над полным детальным проектом корабля с такими размерами и предложил вариант с более скромными данными (29500 т; 204,3 × 28,2 × 8,84 м; 26,5 уз; 60000 л. с.), но вооруженного девятью 305-мм орудиями. Правда, несколько позднее (в январе 1912 г.) он предложил повысить калибр до 356-мм и усилить бронирование, однако, как будет сказано ниже, успеха этот проект не имел.

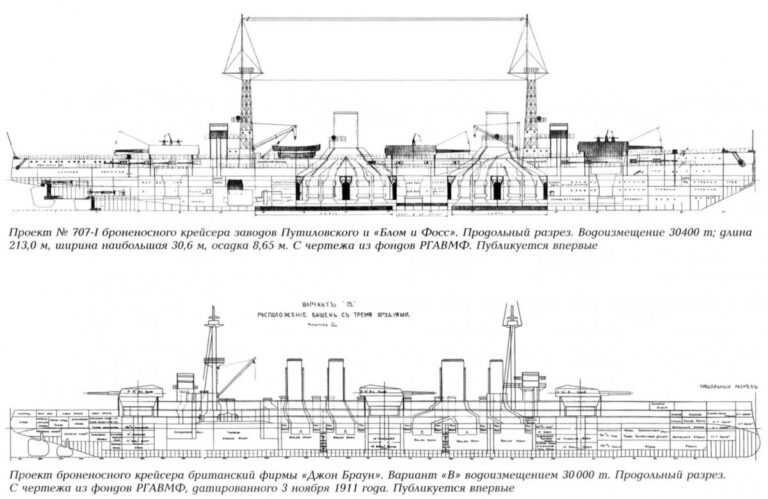

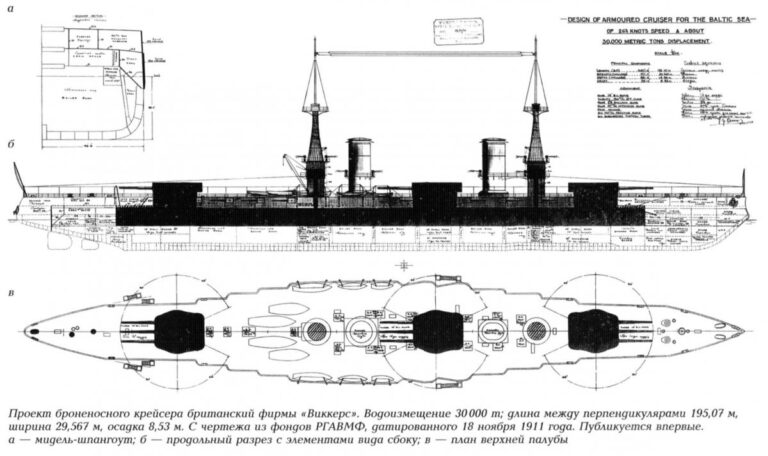

К указанному сроку свои разработки прислали семь предприятий: три российских – Адмиралтейский, Балтийский и Путиловский заводы (за последним фактически стояла германская фирма «Блом и Фосс» – «Blom und Voss»), представившие соответственно по 7, 6 и 11 вариантов проектов. Из зарубежных предприятий свои проекты на конкурс прислали германская фирма «Вулкан» («Vulkan») – один основной вариант (с полубаком) и дополнительный (гладкопалубный), и три английских завода: «Джон Браун» («Jonn Brown»), «Виккерс» («Vickers») и упомянутый «Брэдмор».

Проекты трех последних, а также вариант № 10 Путиловского завода уже после предварительного общего знакомства оказались не удовлетворяющими отдельным положениям основных требований, а потому подробно МГШ не рассматривались, хотя и было обращено внимание на более удобное размещение офицеров, предложенное фирмой «Виккерс».

Оставшиеся проекты оценивались отдельно по вооружению, бронированию и защите отдельных элементов, механизмам и котлам, общему расположению и мореходным качествам. Следует отметить, что отобранные на конкурс разработки отличались большим разнообразием по вооружению (калибр главной артиллерии 305 и 356 мм, количество трехорудийных башен три-четыре; 130-мм орудий 20 – 24), бронированию и, особенно, по энергетическим установкам (от 15 до 48 и даже 56 паровых котлов, 2 – 4 гребных вала), применение двигателей внутреннего сгорания.

В итоге дальнейшему рассмотрению подверглись проекты оставшихся четырех заводов, давших в общей сложности 27 вариантов. При этом специалисты МГШ неизменно отвергали те, где предусматривалось линейно-возвышенное расположение башен, находя их сосредоточение в оконечностях недостатком с точки зрения живучести.

В результате рассматривались лишь те проекты, которые, согласно требованиям, имели девять 356-мм орудий в трех башенных установках, располагавшихся в диаметральной плоскости равномерно по всей длине корабля. Отпали еще два варианта Путиловского завода, как не удовлетворявшие такому размещению.

Как уже отмечалось, наибольшим разнообразием отличались энергетические установки в части количества паровых котлов, их систем и способов отопления. При этом МГШ не стремился дать оценку того или иного выбранного заводами их типа, а больше обращал внимание на вид топлива, отдавая предпочтение разработкам, предусматривавшим наличие одной части паровых котлов с нефтяным отоплением, а другой – с угольным или смешанным. Вместе с тем, учитывая большую экономию в массе, специалисты штаба вообще считали желательным иметь чисто нефтяные котлы.

В отношении общего расположения энергетических установок

«весьма неудачным»

выглядело размещение паровых турбин на проектах Балтийского завода (между кормовой башенной установкой и румпельным отделением). Ведь расположение их в сужающейся части корпуса делало турбины слишком уязвимыми, так как одно удачное попадание снарядом или торпедой разом выводило из строя рулевые машины и одну из турбин, – не говоря уже о значительной протяженности паропроводов, особенно из носовых котельных отделений.

В целом предпочтение отдавалось применению четырех самостоятельных турбин с так называемыми гидродинамическими трансформаторами системы немецкого инженера Фэттингера. Осуществленная им еще в период работы в машиностроительном отделе завода «Вулкан», она представляла собой комбинацию турбины и центробежного насоса для уменьшения числа оборотов первой, с целью повышения коэффициента полезного действия механической установки. Кстати, именно такая система нашла отражение и в варианте № 6 Адмиралтейского судостроительного завода. Однако в случае ее неприемлемости следовало остановиться на двух комплектах турбин на четырех валах, с вынесением главных паровых конденсаторов в отдельные отсеки.

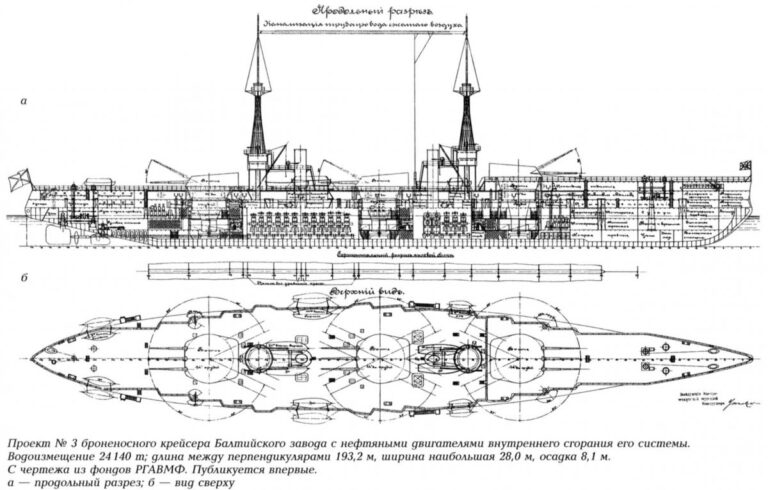

Не нашло должного отражения использование в ряде разработок в качестве главных механизмов двигателей внутреннего сгорания – как в комбинации с турбинами в одном из вариантов Путиловского завода, так и с одними двигателями «внутреннего горения» системы Балтийского завода общей мощностью 52000 л.с. в его же проекте крейсера. Отказ от них мотивировался тем, что подобные механизмы

«на деле в промышленности еще не существуют».

А ведь применение двигателей внутреннего сгорания при сохранении всех прочих ТТЭ позволяло резко увеличить дальность плавания, за что так ратовал МГШ, и значительно уменьшить водоизмещение (в проекте Балтийского завода до 14000 миль, при усиленном запасе топлива в 1920 т и нормальном водоизмещении 24140 т).

Еще один индивидуальный проект крейсера водоизмещением 20 000 т с двигателями внутреннего сгорания собственной конструкции предложил инженер-механик А. Ф. Бушуев. Судя по их описанию, они должны были иметь звездообразное расположение цилиндров, что значительно сокращало длину машинного отделения.

Вместе с тем, как показал весь последующий опыт в области кораблестроения, дизельные главные энергетические установки так и не привились на крупных артиллерийских кораблях. Исключением стали три германских тяжелых крейсера типа «Deutschland», построенные в первой половине 1930-х годов.

Морские качества будущих крейсеров оценивались, прежде всего, по наличию в проектах полубака, отсутствие которого на ряде разработок вызывало опасение в достижении надлежащей мореходности. Наибольшую высоту полубака (9,02 м) предусмотрел Балтийский завод, остальные ограничились несколько меньшей величиной (8,38 м).

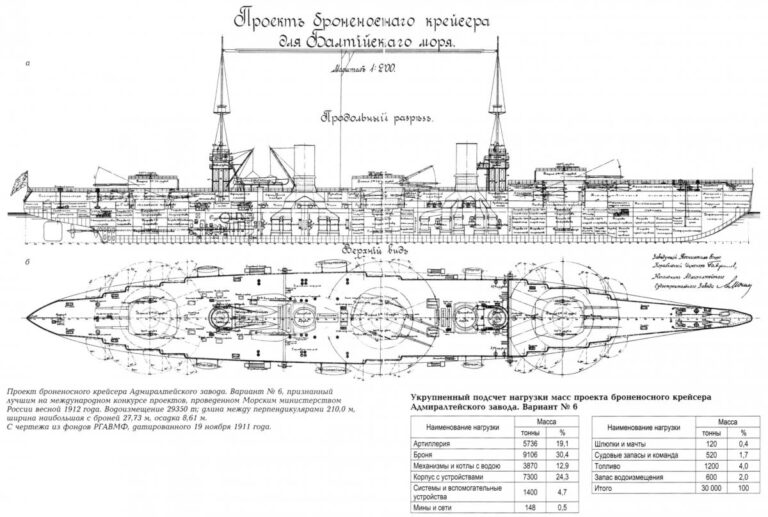

Окончательное подведение итогов конкурса состоялось на заседании технического совета 12 мая 1912 года, на котором были согласованы отзывы по всем частям проектов. По единодушному заключению МГШ и ГУК, лучшими оказались вариант № 6 Адмиралтейского судостроительного завода – по внутреннему расположению и большей разработанности, и разработка Балтийского – по теоретическому чертежу. На эти предприятия и возложили составление более детального проекта на основе варианта № 6.

Основные преимущества победителя конкурса заключались в следующем: углы горизонтального обстрела башенных орудий на 10° превышали заданные; более удачное расположение 130-мм противоминной артиллерии, несмотря на то, что двенадцать орудий их носовой группы обслуживались только десятью элеваторами, хотя на остальных проектах (кроме варианта № 7 Адмиралтейского завода) – заводов «Вулкан» и Путиловского – каждое 130-мм орудие располагало индивидуальной подачей.

Лучшей разработанностью отличалась броневая защита, несмотря на то, что общее бронирование бортов и палуб во всех проектах выглядело практически одинаковым и в порядке очередности распределялось так: 1 – Адмиралтейский завод, 2 – Путиловский, 3 – «Вулкан» и 4 – Балтийский. По прочности корпуса и удельному весу вариант № 6 также занимал одно из первых мест среди отечественных заводов, но уступал зарубежным.

В отношении преимуществ по другим частям чаще всех упоминался завод «Вулкан». Только он один сумел разместить центральные посты (на основном проекте) ниже ватерлинии (в остальных проектах они располагались выше нее, да еще и не были обеспечены местным бронированием). Кроме того, лишь «Вулкан» сумел расположить операционный пункт за главной броней, тогда как остальные поместили их за 127-мм бронированием, что признавалось существенным недостатком.

Конкурс завершился, однако у его организаторов осталось чувство какой-то неудовлетворенности сделанным ими выбором, несмотря на то, что проект был выполнен на строгих положениях заданий и технических условий. Смятение в умах специалистов МГШ и ГУК вызвал ряд представленных на конкурс разработок с двенадцатью 356-мм орудиями в четырех башенных установках.

Еще бы, ведь перспектива добавления еще одной башни не только повышала огневую мощь будущих кораблей, но и окончательно закрепляла за ними, пожалуй, впервые изначально поставленную цель – создать сильнейшие для того времени броненосные крейсеры.

Поэтому еще 13 марта 1912 года МГШ остановился на двойственном решении – избрать проект крейсера с тремя башенными установками, а в случае, если в финансировании произойдет задержка, то продолжить разработку проекта с четырьмя башнями.

В итоге все дальнейшее проектирование велось уже в этом новом направлении, что привело к разработке проекта линейных крейсеров типа «Измаил», закладка которых состоялась в декабре 1912 года.

Источники:

РГАВМФ. Ф. 401. On. 1. Д. 2, 3, 65, 66; Ф. 418. On. 1. Д. 179, 1216, 1619, 1662; Ф. 421. On. 1. Д. 1881, 1898; Оп. 2. Д. 2050; Ф. 876. Оп. 67. Д. 99, 217, 495.

[1] Впоследствии генерал-майор, начальник Артиллерийского отдела Адмиралтейского судостроительного завода. – Авт.

[2] По новой классификации кораблей и судов Российского флота от 27 июня 1915 г. класс броненосных крейсеров исключался и вводился класс линейных крейсеров.

[3] В 1911-1920 гг. технический директор судостроительного завода АО «Русское общество для изготовления снарядов и военных припасов» (с 1913 г. – «Русско-Балтийский завод») в Ревеле. Впоследствии эмигрировал в Аргентину. – Авт.

источник: Л. А. Кузнецов «Конкурс на проект броненосного крейсера для Балтийского моря» сборник «Гангут» вып.59