Защита от фаустпатрона — что говорят документы?

Статья с канала Дмитрия Лиходеда на яндекс-дзене.

Весной 1945 года советские войска при штурме крупных немецких городов столкнулись с массовым применением немцами противотанковых гранатомётов — многоразовых «панцершреков» и одноразовых «панцерфаустов» они же «фауспатроны». Эффективность этого оружия до сих пор вызывает многочисленные споры. В работах отечественных историков и исследователей часто встречаются утверждения, что массовая установка на бронетехнику защиты от фаустпатронов являлась совершенно бессмысленной тратой сил и времени и не обеспечивала необходимой защиты от кумулятивной боевой части фаустпатрона. Но в этом вопросе не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Существует мнение, что массовая установка перед Берлинской операцией на советскую бронетехнику противокумулятивных экранов могла снизить потери от фаустпатронов. Согласно противоположной точке зрения, экраны на танки не устанавливались, так как проводившиеся перед началом Берлинской операции испытания были признаны неудачными и даже разочаровывающими, показали бесполезность экранов, в связи с чем их массовая установка на танки не производилась. В многочисленных спорах, апологеты теории о бесполезности установки противокумулятивных экранов на танки, часто ссылаются на мнение уважаемого отечественного историка Алексея Исаева, который в своих книгах, таких как «Берлин 45-го: Сражения в логове зверя», «1945. Последний круг ада. Флаг над Рейхстагом», да и в других публикациях категорично утверждает:

«Однако в целом можно констатировать, что массовая установка экранов на танки и САУ, наступающие на Берлин, была бы бесполезной тратой сил и времени. Экранировка танков только ухудшила бы условия посадки на них танкового десанта. Боевые машины всё равно бы поражались фаустниками. Экранировка не получила широкого распространения в последних сражениях войны вследствие доказанной опытным путём её ничтожной эффективности…»

Обычно это мнение авторитетного отечественного историка приводится в качестве основного доказательства бесполезности установки противокумулятивных экранов на бронетехнику перед штурмом Берлина и сомнениям не подвергается. Подобный вывод Алексей Исаев делает на основе якобы неудачных испытаний двух вариантов экранов, проводившихся во 2-й гвардейской танковой армии, и на результатах обстрела трофейного немецкого танка Pz.Kpfw.IV на полигоне в Кубинке.

Танк Т-34-85 из 20-й танковой бригады 11-го танкового корпуса в Берлине. Танки именно этого соединения с установленными на них сетчатыми экранами попадаются на снимках чаще всего

Ещё один танк Т-34-85 из 20-й танковой бригады на улицах Берлина. Хорошо видно, что конструкция экранов в бригаде была одинаковой и единообразной и никаких кроватных сеток на танки не наваривалось

Действительно, на испытаниях, проведённых управлением бронетанкового снабжения и ремонта 2-й гвардейской танковой армии, поверялось два варианта противокумулятивных экранов. В первом варианте испытывались сетчатые экраны, набранные из железного прутка диаметром 4 мм с шагом между прутками 40 мм. Вторым способом экранировки являлся железный лист толщиной 1,5 мм. Оба варианта экранов крепились сваркой на кронштейнах на расстоянии 600 мм от борта танка. Выстрел из фаустпатрона производился с расстояния 12 метров. В результате как сетка, так и железный лист были разорваны в месте попадания и имели прогиб в сторону брони, а в броне танка в обоих случаях образовалась сквозная пробоина диаметром 30 мм, тогда как пробоина в броне танка без защитных экранов имела диаметр до 70 мм.

Проведённые испытания показали, что оба способа экранирования уменьшают размер пробоины более чем в два раза, но броню танка от пробития не предохраняют. Вроде бы, действительно, испытания окончились неудачей — броня пробита, экран не работает, а, значит, не нужен. При всём этом, в документах 2-й гвардейской танковой армии нигде не встречается вывод о ненужности и бесперспективности экранов. В том же докладе армии в выводах по испытанию двух вариантов экранов сказано:

«Сравнение описанных способов экранировки показывает, что применяемая экранировка уменьшает размер пробоины более чем в два раза, но броню танка от разрушения не предохраняет. В целях предупреждения потерь от фаустпатронов следует продолжить опыты по экранировке танков бронированными листами, толщина которых должна быть примерно 6–8 мм (точно толщину экрана следует установить экспериментально), установленными на расстоянии 600 мм от поверхности брони. Количество крепящих кронштейнов должно обеспечивать достаточную жёсткость экранов».

Из приведённого выше текста видно, что представители 2-й гвардейской танковой армии, несмотря на неудачу первого испытания, посчитали, что опыты необходимо продолжить, но, судя по всему, на этом успокоились и прекратили дальнейшие опыты. Это довольно странно, так как если бы реальной целью испытаний была попытка найти какую-нибудь защиту от фаустпатронов, то следовало попробовать и другие варианты — например, испытать экраны другой толщины, установленные на другом расстоянии от брони либо под другими углами и т.д. Но после первой же неудачи других попыток не последовало, как будто всё делалось для галочки — мол, мы попробовали, но ничего не вышло. Поэтому столь категоричный вывод уважаемого Алексея Валерьевича выглядит довольно странно, да и в докладе о боевых действиях 2-й гвардейской танковой армии говорится следующее:

«В связи с применением противником в массовом масштабе реактивных средств борьбы с танками (фаустпатроны, оффенроры), необходимы средства защиты брони танков в виде защитных сеток или иных технических приспособлений, ослабляющих и защищающих броню от действия фаустмин (экранировка танков, действующих в составе штурмовых групп)».

Возникает вопрос: если испытания экранов закончились неоспоримой неудачей, и экраны полностью бесполезны, то зачем писать о необходимости подобной защиты?

Испытания трофейного экранированного танка Pz.Kpfw.IV на полигоне в Кубинке вообще вызывают удивление, так как немецкие экраны — как из металлического листа, так и сетчатые — разрабатывались для защиты от бронебойных пуль советских противотанковых ружей, с чем они успешно и справлялись, и было бы удивительно, если бы они надёжно защищали ещё и от воздействия кумулятивной боевой части фаустпатрона. Да и вообще есть сомнения, что данные этого испытания были переданы в действующую армию и были там широко известны.

В качестве ещё одного тезиса о ненужности установки противокумулятивных экранов на танки, Алексей Валерьевич в своих работах приводит такую выдержку из отчёта 7-й отдельной гвардейской тяжёлой танковой бригады (огв. ттбр):

«Приварка кронштейнов ремонтными силами бригады не даёт должных результатов, вследствие большой силы взрыва (от фаустпатронов) кронштейны не выдерживают».

Вроде бы, и тут испытания закончились неудачей, но опять не всё так однозначно. Уважаемый Алексей Валерьевич немного слукавил, и привёл обрезанную цитату, которая в оригинальном варианте сильно меняет смысл. Ниже показан полный текст:

«При бое в крупном населённом пункте целесообразно делать предохранительные сетки от воздействия фаустников противника, но приварка кронштейнов ремонтными силами бригады не даёт должных результатов, вследствие большой силы взрыва (от фаустпатронов) кронштейны не выдерживают. Необходимо при производстве танков на заводах промышленности изготовлять такие кронштейны как единое целое с корпусом танка. В прошедших боях в Берлине наибольшее количество танков и самоходных установок имели повреждения от фаустпатронов. Испытание в корпусах экранировки танков показали, что сетка из 4-мм проволоки, установленная в качестве экрана на расстоянии 600 мм от брони, даёт уменьшение пробоин в броне в два раза. Это подтверждает возможность выбора такого экрана, который полностью поглотит энергию фаустпатрона и предохранит основную броню от сквозного пробития. Необходимо испытание экранов продолжить».

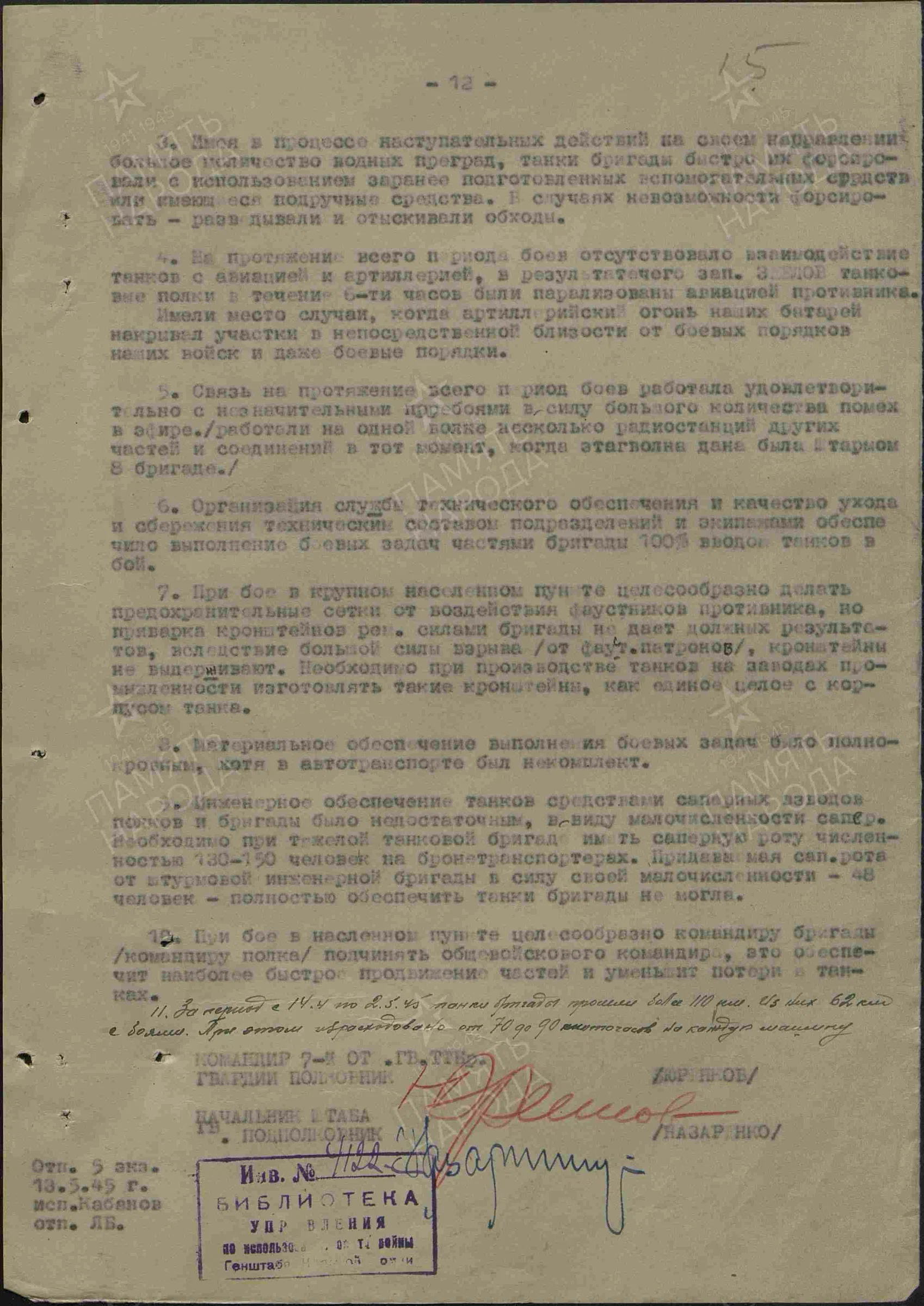

В доказательство привожу страницу отчёта 7-й гвардейской тяжёлой танковой бригады в 7 пункте можно прочитать про установку экранов

В данном случае хорошо видно, что танкисты бригады считают установку защитных экранов нужной, но при этом подчёркивают, что для надёжности они должны быть изготовлены не кустарным способом, а в заводских условиях и что необходимы последующие испытания.

Самое интересное, что, согласно отчётам и докладам с фронта, были и такие танковые соединения и части, в которых боевые испытания экранов прошли успешно, о чём отечественные историки обычно не пишут, хотя, работая с документами, не могли не встречать эту информацию. Одним из таких соединений был 11-й танковый корпус, танкисты которого придерживались мнения, что установка защитных экранов на танки оказалась полезной и нужной. В докладе о боевых действиях корпуса говорится:

«Опыт уличных боёв в городе Берлин показал, что немецкие противотанковые средства ближнего боя «фаустпатрон» и «панцершрек» наносили значительный ущерб наступающим танкам. Для уменьшения уязвимости танков корпус практиковал установку экранов. К броне башни и корпуса танка на удалении 15–20 см на кронштейнах приваривались листы железа 1,5 см или сетка из проволоки сечением 4 мм. Дополнительные сооружения на работе двигателя и экипажа танка не отражались. Действовавшие в боевых порядках танки с установленными экранами показали, что экран является надёжным средством защиты и в большинстве случаев предохраняет танки от разрушения. Ввиду окончания боевых действий опыт не получил развития и требует дальнейшего изучения. Выявлено, что общевойсковая пехота в уличных боях покидала танки и оставляла их без прикрытия от фаустников противника. С целью совместных действий и надёжного прикрытия танкам необходимо придавать мотопехоту, обученную вести бой совместно с ними».

Как видно, и в данном случае опыт применения экранов — причём, по конструкции аналогичных тем, что испытывались во 2-й гвардейской танковой армии — оказался положительным. Широко известны и берлинские снимки танков 20-й танковой бригады с установленными на них сетчатыми экранами. В отчётах 65-й тбр того же корпуса упоминается, что во время штурма Берлина, шедшие впереди штурмовой группы три танка были экранированы. На 30 апреля в строю 65-й тбр имелось 24 танка, пять из которых были экранированы. Указанная в документе 1,5-см толщина листа, очевидно, содержит ошибку, так как в отчёте об эксплуатации, ремонте и эвакуации танков за время боевых действий 11-го тк с 16 апреля по 3 мая 1945 года указано:

«От поражения фаустгранатой танк хорошо предохраняется экраном из 1,5-мм железа или сетки из проволоки сечением 4 мм».

Довольно интересный момент — экраны, по своей конструкции схожие с теми, что во 2-й гвардейской танковой армии не выдержали испытаний, в данном случае применялись вполне успешно, причём в боевых условиях. В чём причина подобной разницы в результатах, не совсем понятно. Алексей Исаев делает предположение, что это может быть связано со следующим:

«Тип использованного для испытаний в 5-й ударной армии противотанкового гранатомета, к сожалению, не указывался. Скорее всего, это был менее мощный Faustpatrone 30 (Фаустпатрон 1). Возможно также, что определенное влияние на успех испытаний оказал тот факт, что экранами оснастили тяжелый танк «ИС» с более толстой броней».

По поводу этого предположения можно сказать, что Faustpatrone 30, он же Panzerfaust 30 Klein с бронепробиваемостью 140 мм, а не 200 мм, как у последующих моделей, был выпущен относительно небольшой серией, ещё в 1943 году начал заменяться на модель Panzerfaust 30 Gross с повышенной бронепробиваемостью и весной 1945 года встречался довольно редко, если вообще имелся в войсках, а наиболее распространённой моделью на тот момент был Panzerfaust 60. Да и в 5-й ударной армии проводилось не просто испытание в полигонных условиях, а именно активное применение экранов в боевых условиях. Ну и защитные сетчатые экраны устанавливались, в основном на танки Т-34, а не на ИС-2.

Противокумулятивные экраны испытывались и на танках 220-й отдельной танковой бригады, тоже принимавшей участие в штурме Берлина в составе 5-й ударной армии. В Берлине танки Т-34 и самоходки ИСУ-122 220-й отбр действовали в составе штурмовых групп, в состав которых входило: танков Т-34 — 3 шт., ИСУ-122 — 2 шт., автоматчиков — до роты и отделение сапёров. Интересно, что во время уличных боёв в Берлине бригада не встретила ни одного немецкого танка или самоходного орудия, а её основным противником была артиллерия и фаустники. На начало операции в 220-й отбр было 27 танков Т-34 и 27 самоходок ИСУ-122, в ходе боёв с 14 апреля по 2 мая 1945 года бригада потеряла сгоревшими 12 Т-34 и 14 ИСУ-122, причём жертвами артиллерии стали 18 Т-34 и 8 ИСУ-122, а на счету фаустников было всего 4 Т-34 и 5 ИСУ-122. По поводу эффективности противокумулятивных экранов в отчёте о боевых действиях 220-й отбр отмечено:

«Испытываемый в бою экранированный танк вполне себя оправдал как средство, сокращающее потери от фаустпатронов. Основным средством борьбы противника с нашими танками следует считать фаустгранату. Отсюда, как вывод — танки необходимо из имеющихся в части или соединении технических средств оборудовать экранами, которые значительно уменьшают процент потерь в уличных боях».

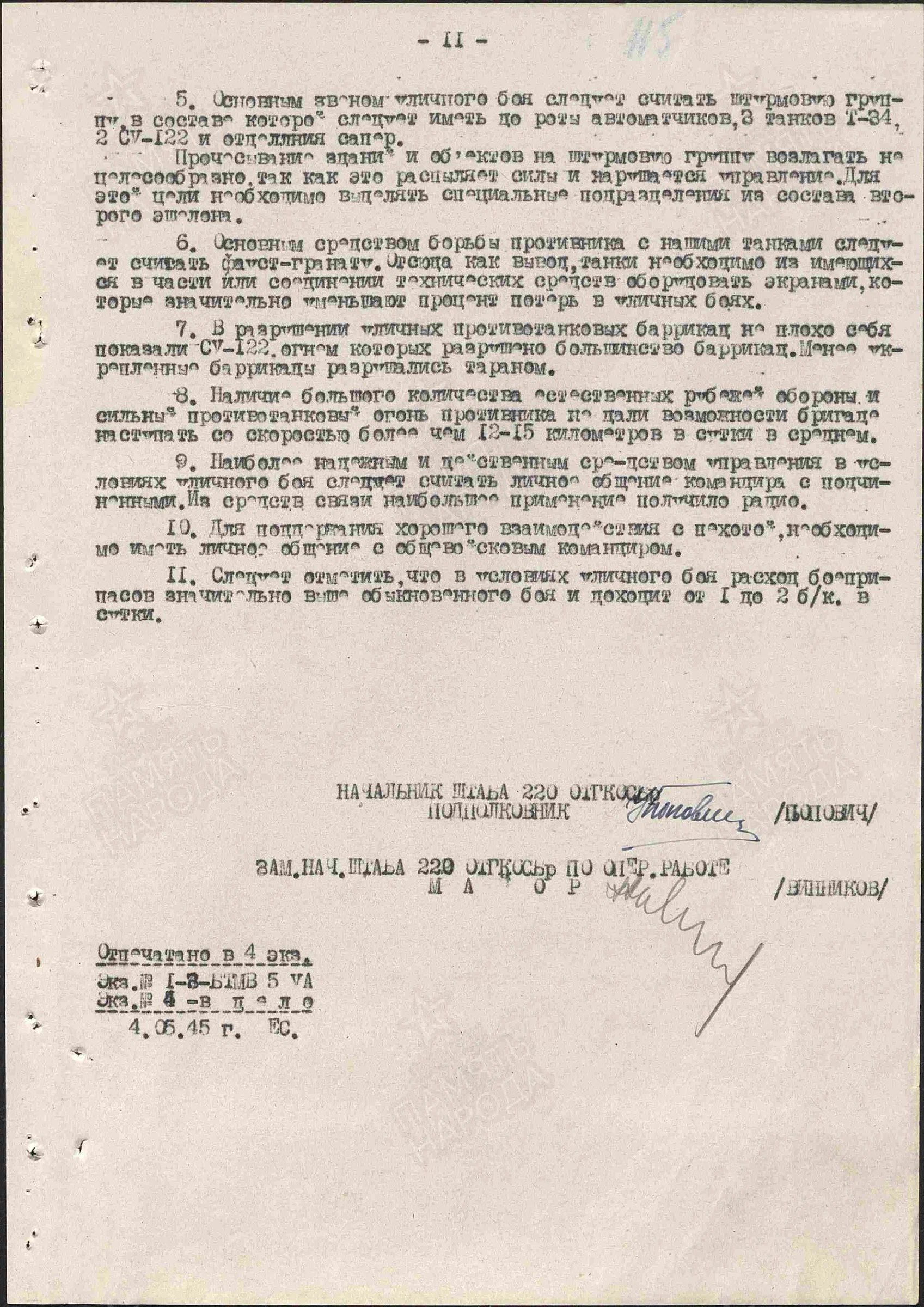

Страница из отчёта 220-й отбр на которой в пункте №6 можно прочесть о необходимости установки экранов на танки

Как видно, и в 220-й отбр опыт экранировки танка (или танков) тоже признан положительным. Причём, похоже, что и в 11-м танковом корпусе и в 220-й танковой бригаде танковый десант не испытывал каких либо особых затруднений при посадке на танки с установленными защитными экранами и передвижении на них — по крайней мере, в документах этих соединений ничего подобного не отмечено. Вообще, вероятно, сетования на то, что экраны могут как-то мешать танковому десанту, можно считать необоснованными. В уличном бою пехота должна, в основном, двигаться впереди танков и зачищать ближайшие здания от вражеских фаустников, при этом экраны на танках им никак не могут мешать. В краткой сводке обобщённого боевого опыта частей БТ и МВ 1-го Белорусского фронта сказано:

«При ведении уличных боёв танковыми соединениями десант на танки не садится, так как он несёт большие потери от пулемётного огня противника, миномётов и кирпичей разваливающихся зданий».

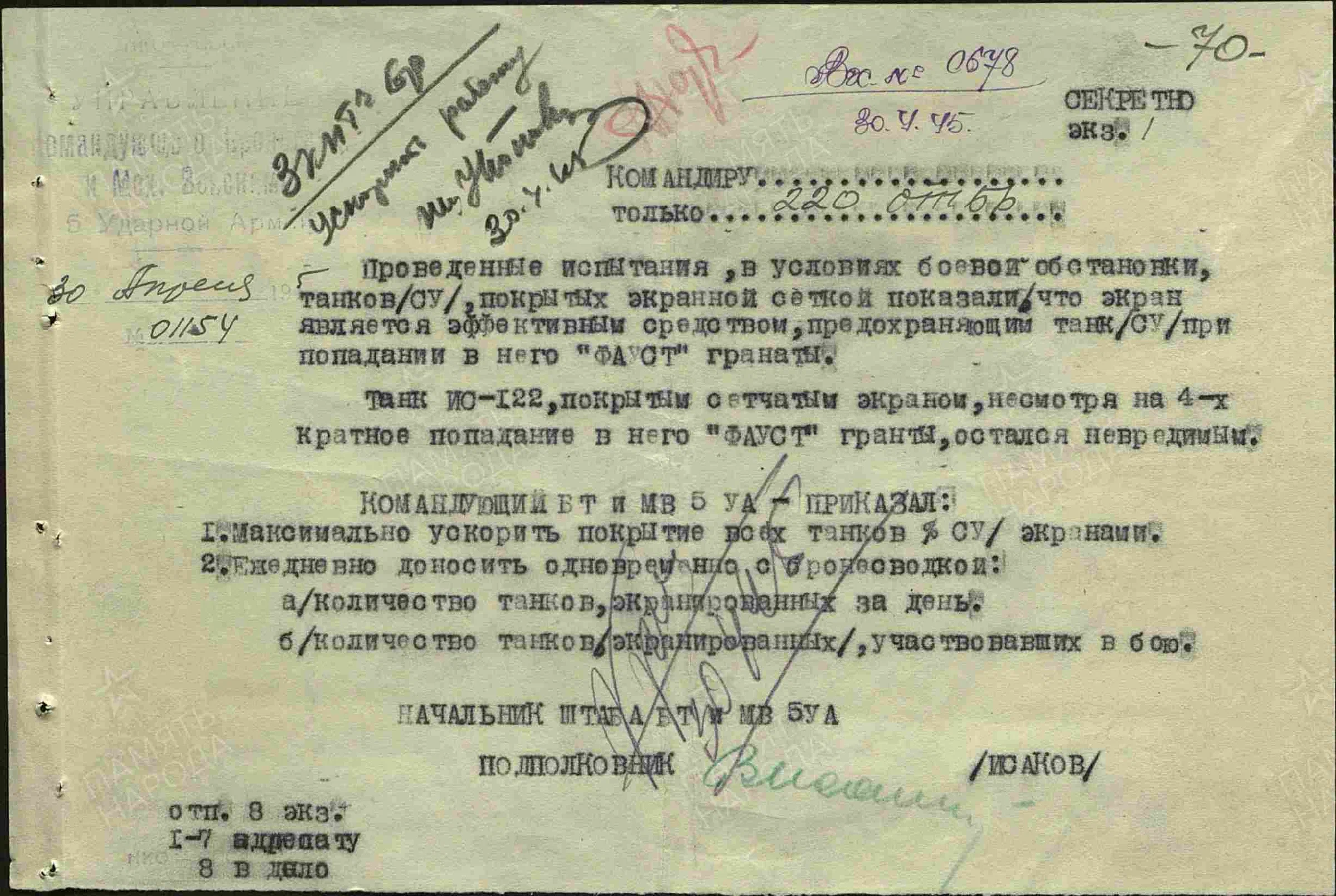

Имеется и документ с приказом командующего БТ и МВ 5-й ударной армии от 30 апреля 1945 года, направленный командирам танковых частей армии, с требованием максимально ускорить оборудование всех танков экранами. В приказе говорится следующее:

«Проведённые испытания в условиях боевой обстановки танков (самоходных установок), покрытых сетчатым экраном, показали, что экран является эффективным средством, предохраняющим танк (самоходную установку) при попадании в него фаустгранаты. Танк ИС-122, покрытый сетчатым экраном, несмотря на четырехкратное попадание в него фаустгранаты, остался невредим.

Командующий БТ и МВ 5-й ударной армии приказал:

1. Максимально ускорить покрытие всех танков и СУ экранами.

2. Ежедневно доносить одновременно с бронесводкой:

а) количество танков, экранированных за день;

б) количество танков (экранированных), участвовавших в бою».

Можно предположить, что испытания экранов на танках ИС-2 проводились в 11-й или 67-й огв.ттбр, которые были в составе 5-й ударной армии. По крайней мере, в отчёте 11-й огв.ттбр указано:

«При выходе частей бригады и стрелковых частей к пригородам Берлина были созданы штурмовые группы. В состав штурмовых групп входили 1–2 танка, оборудованные экранами от поражения фаустпатронами, 2–4 самоходные установки, 1–2 батареи 76-мм пушек, 2–3 роты автоматчиков, вооружённые автоматами и гранатами, и отделение сапёров с подрывными средствами».

Единственный известный снимок экранированного тяжёлого танка ИС-2 на улицах Берлина. Скорее всего, танк из 11-й или 67-й гвардейской отдельной тяжёлой танковой бригады

Из всех этих вышеприведённых примеров видно, что установка на танки и самоходные установки защитных экранов всё же вполне могла снизить потери в уличных боях от немецких противотанковых гранатомётов. И не совсем понятно, почему этим вопросом нельзя было озаботиться заранее, до штурма Берлина.

источник: https://dzen.ru/a/YxbRk6QpRT_B0840

Почтенные коллеги! Этим

Почтенные коллеги! Этим крейсерочком я завершаю небольшую серию про альтернативную версию реализации одного из первых вариантов т. н. "Малой прораммы" восстановления Балтийского флота после Р-Я войны. Кораблей она предусматривает не много, поэтому я позволил себе некоторое увеличение их водоизмещения и ТТХ, подогнанные главным образом под основную задачу Балтфлота в то время — сугубо оборону ЦМП. Получилось или нет — судить вам.

С уважением, Ансар.

Плюс по умолчанию.

Возможно,

Плюс по умолчанию.

Возможно, схема компоновки станет более оптимальной, если Башню ГК №2 развернуть в корму и саму башню переместить не много в нос.

Спасибо, почтенный коллега.

Спасибо, почтенный коллега. Да, я рассматривал такой вариант, но тут дело в том, что ставить башни слишком близко друг к другу не совсем гут. У меня между башнями их же погреба. А это требует и просранства и перегородочек противопожарных на всякий случай. Я же первое КО сдвинул чуток назад и между КО и второй башней места для погреба уже нет. Поэтому оба погреба между башнями и уменьшать расстояние между ними никак нельзя.

С уважением, Ансар.

Упс. . . . А я имел ввиду,

Упс. . . . А я имел ввиду, как раз ОДИН погреб на 2 носовые башни. Ну да бог с ним.

ПыСы

А бортовые скосы бака имеют тайный смысл, или это пропущенные рудименты «оригинала»?

Почтенный коллега! Вы

Почтенный коллега! Вы безусловно правы — чистый рудимент! Я сперва хотел сохранить все казематы, разместив в них 102 мм скорострелки чтоб по торпедным катерам шмалять. Но, поразмыслив глыбже, пришёл к выводу, что при наличии скорострельных шестидюймовок и 37 мм автоматов, 102 мм пукалки кораблю уже без особой надобности — лишний балласт и только. А скосы эти убрать забыл .

.

Такой вариант тоже больше

Такой вариант тоже больше нравится.

Уважаемый коллега Ansar02

Уважаемый коллега Ansar02 только "+". Но единственное, что я думаю, одно орудие погоды не сделает и может быть стоило предусмотреть одну, но трехорудийную 6" башню (имеем 7 орудий). Или от одной, носовой башни отказаться, минный аппарат сместить и установить по бортам 2 щитовые 6" вынесенные на спонсонах. Тогда носовой залп те же 4 орудия, кормовой залп 6 орудий (важен в случае ретирады) и бортовой залп 7 орудий (на 8-ми орудийном крейсере очень неплохо). А в остальном никаких претензий к крейсеру нет. И наконец "гулять так гулять, официант коржик", чисто гипотетически, установить 180 мм. орудия, впрочем я на этом не настаиваю, да и вариант с 152 мм. мне нравиться больше.

С уважением Андрей Толстой

Наброски 180 мм пушек емнимс

Наброски 180 мм пушек емнимс датируются 1916 годом. Насчёт пристрелки так распределёнными орудиями и вовсе геморрой. Для них понадобится удвоенная систма центральной наводки навроде Галилео кмк

грёбаный т9, извините

Благодарю за Ваш отзыв,

Благодарю за Ваш отзыв, почтенный коллега. А вот жадничать с довооружением "вредно для фигуры" — в смысле для водоизмещения . Тот же "Красный Кавказ" в результате перевооружения "просел" за 8 тыс. т. что едва ли хорошо отразилось на его "общем самочувствии". Тем более что касается трёхорудийных башен — мне представляется несколько преждевременным рисовать для того времени, корабль уровня КРЛ 30-х. А вот одновременно ставить и башенные установки и палубные одного калибра — как показал опыт "Богатырей" категорически неудобно, поскольку у них оказались совершенно различные характеристики и по углам возвышения и по скоростям наведения, и по скорострельности, что очень неудобно в бою.

С уважением, Ансар.

Насчет разных установок

Насчет разных установок согласен. А вот насчет трехорудийки не вполне, так как Россия, как раз и была одной из законадательниц мод в трехорудийном башеностроении. Кроме того Ваш крейсер и так выглядит вполне альтернативно, так, что устанвка 3-х орудийки не будет таким, же большим допущением. Ведь в конце концов мы и делаем АИ, а не РИ. А насчет 180-мм, не берите в голову, это я просто так, как совсем уж АИ в чистом виде.

С уважением Андрей Толстой

Ставлю ОТЛИЧНЫЙ » + « Ставлю ОТЛИЧНЫЙ " + " ! Крейсер очень понравился — хотелось бы построить его вместо "Светок". Но вспоминаю МОИ размышления по поводу подобного размещения башен : Когда в детстве я любил всё ВОЗВЫШЕННОЕ — то делал "параллельно-альтернативный" "ретро-прожект" ЛИНЕЙНО-ВОЗВЫШЕННОГО варианта "Севы" — по длине он выходил ИДЕАЛЬНО — всё влезало в "реальную" длину — и внутренняя "начинка", и всё, что на верхней палубе — но было ясно, что "возвышенное" — это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС барабетов — да не просто вес, а ВЕРХНИЙ вес — так что для "линейно-возвышенного" "АЛЬТЕР-Севы" требовался гораздо более КРУПНЫЙ корпус — а потом я узнал, что у "Севы" из Реальной Истории и бронирование было ЗАВЕДОМО НЕ-ДОСТАТОЧНЫМ… Тогда же я думал об "АЛЬТЕР- Рюрик-2" — и появилась идея ЛИНЕЙНО-ГРУППОВОГО размещения башен (тогда я рисовал самые разные схемы размещения башен для МНОГОБАШЕННЫХ кораблей — старался разместить до ВОСЬМИ башен — чтобы были "наивыгоднейшие сектора обстрела") — так вот, я заинтересовался "линейно-групповой" схемой — когда башни размещены на одном уровне — как у "Севы" и "Проекта Степанова" — но НЕ "равномерно" по длине корпуса — а парами в носу и в корме. Что это давало ? Сектор обстрела 2-й башни в нос и 3-й башни в… Подробнее »

Почтенный коллега! Благодарю

Почтенный коллега! Благодарю за Ваш отзыв и интересные мысли. С одной стороны Вы безусловно правы — но ведь и нагрузка на оконечности серьёзно увеличивается. Для КРЛ это ещё не столь важно, а вот для линкоров, перетяжелённые оконечности уже хуже — а при линейно-групповом размещении ГК, Вам придётся отодвигать крайние башни дальше к оконечностям. Кроме того, кормовые башни в группе по линейной схеме потребуют очень длинные валы от винтов до ТО. А это и лишний вес и усиленная вибрация. В общем, минусы тоже есть.

С уважением, Ансар.

А я НАПИСАЛ про

А я НАПИСАЛ про "перетяжелённые оконечности" при линейно-групповом размещении башен — и отдал предпочтение "линейно-равномерному" — как у "Севы"

Зато выявились НЕДОСТАТКИ "линейно-группового" — по сравнению с "линейно-равномерным" :

— утяжелялись нос и корма — что приводит к ухудшению поворотливости и к ухудшению килевой качки

— между 1-й и 2-й башнями появлялось трудно используемое пространство — расстояние между ними должно было превышать длину стволов башенных орудий — при "линейно-равномерном" между башнями размещается переднее котельное отделение — а над ним — надстройка и труба. — То есть, увеличивается длина "цитадели" — конечно, этого удлинения можно избежать, если развернуть 2-ю башню в корму — стволами к носовой надстройке — но сектор обстрела у 2-й башни в нос при таком размещении будет хуже…

А о "линейно-групповом" упомянул потому. что оно есть на ПРЕДСТАВЛЕННОМ ВАМИ "ретро-прожекте" крейсера — 1-я и 2-я башни в носу на одном уровне

посмотрел в «Красном Кавказе»

посмотрел в "Красном Кавказе" — вариант с башнями был. 4хIII 152 мм линейно возвышенной схемы ( правда без бортовой брони вообще) . Но при детальной проработке водоизмещение ушло за 10 тыс и на этом поставили крест. И кинулись в другую крайность — без башен вообще.

В принципе представленное такое среднеполовинчатое решение ( и нашим и вашим) с башнями 4хII вполне допускаю. Ну ..конечно не с бронёй в 75 мм а мм так 37.

Тягу к унитарным патронам в 152 мм не разделяю по нескольким причинам. Во первых вес. "упрощаем процесс зарядки – что соответственно делает сам механизм легче и надёжнее" . Ускорится да — но не упростится. Сам объект станет тяжелее раза в полтора и длинне. С чего вдруг механизм легче станет и надежнее?

В вторых нория с горизонтальной подачей снарядов простая и надежная. Вертикальную подачу я както смутно представляю. В обоих случаях создавая легкую башню- унитар не самое хорошее решение.

а так миленько.

Благодарю за Ваш отзыв,

Благодарю за Ваш отзыв, почтенный коллега! Интересные были варианты, это точно. Но, где вы видели "Красный Кавказ" без башен?

Почему: "…конечно не с бронёй в 75 мм а мм так 37" ? Я вообще-то не старый проект "шеститысячника" достраиваю, а принципиально новый почти девятитысячник строю.

"С чего вдруг механизм легче станет и надежнее?"

Хотя бы потому, что у нормальных башен с раздельным заряжанием, имелось как минимум два элеватора — один снарядный и один зарядный. У сурово продвинутых башен такая пара элеваторов имелась аж на каждый ствол. У меня либо два элеватора полающих патроны (на каждый ствол свой) либо вообще один общий патронный элеватор — если он будет успевать подавать патроны к обоим стволам не ограничивая скорострельность. Вот и упрощение и облегчение.

С уважением, Ансар.

Но, где вы видели «Красный

Но, где вы видели "Красный Кавказ" без башен?

полно. тип "Светлана" в девичестве их фамилиё. Вариант с трехорудийными башнями прорабатывался при проектировании в 190х году.

Я вообще-то не старый проект "шеститысячника" достраиваю, а принципиально новый почти девятитысячник строю.

а это как раз тот случай,когда — как детскую коляску из запчастей не собирай- на выходе все равно пулемет получается.

Вот и упрощение и облегчение.

эээ..ну в общем 2 элеватора с подачей 30-50 кг объекта с макс длиной в 1,1 м никак не могут быть тяжелее и сложнее двух с объектом 80 кг длиной 1,6 метра.

А если по минимуму — дк и все равно 1 элеватор в 50 кг конструктивно выиграет у элекватора в 80 кг.

А в общем ладно.Авторски видите что так и проще и легче- быть по сему.

Почтенный коллега! Речь вроде

Почтенный коллега! Речь вроде шла сугубо о "КК"? От "Светлан" он отличается весьма и весьма-таки .

.

Насчёт элеваторов Вы возможно и правы — я нисколько по ним не инженер-конструктор, но, думаю, проблему так или иначе решили бы.

С уважением, Ансар.

Ansar02 пишет:

Почтенный

[quote=Ansar02]

Почтенный коллега! Речь вроде шла сугубо о "КК"?

[/quote]

В обозначениях ЧФ "Красный Кавказ" — ККЗ,

"Красный Крым" — ККР, "Красная Абхазия" — ККА,

"Красная Грузия" — ККГ.

Хотя можно вспонить "Затяжной выстрел" Анатолия Азольского —

(но это сильно послевоенное) телеграмма для командиров —

кркркр или кркркз…

Спасибо, почтенный коллега,

Спасибо, почтенный коллега, учту на будущее. И, с Новым Годом!

На флоте – 6 тыс. т. В

Сразу вспоминается: "Нас называют шестой танковой армией…потому что у нас осталось шесть танков"

А чем Вам не понравлись 152-мм/50 образца 1908 года? http://www.navweaps.com/Weapons/WNRussian_6-50_m1908.htm

Столько и выйдет.

Коллега, крейсер вполне сбалансирован с т.зрения ТТХ и водоизмещения, не вопрос:)))) Но уж больно чижол для легкого:)))) Стоимость — единственая претензия, других нет:)))

Благодарю Вас, почтенный

Благодарю Вас, почтенный коллега за отзыв и предложение по пушке. Если её делать в патронной версии — то безусловно.

Что касается стоимости — тут я с Вами полностью согласен, но исходя из канвы АИ — идея построить не много кораблей сугубо для защиты столицы — возможно позволит на этих самых кораблях не сильно экономить .

.

С уважением, Ансар.

Сразу вспоминается: «Нас

можно вспомнить еще

командира танкового корпуса"корпусного генерала" младшего лейтенанта малешкинаможно вспомнить еще командира

Это уж точно:))))) Колоритный…командир:)))

Сразу вспоминается: «Нас

В оригинале была 4-я танковая армия, а не 6-я.

«В оригинале была 4-я

"В оригинале была 4-я танковая армия, а не 6-я."

Так выходит танков в ней было не 6, а все ! 4?

Да и аллах с ней:)))

Да и аллах с ней:)))

++++++++++

А вот дальность

++++++++++

А вот дальность плавания в 2000 миль это на какой скорости? Если на максимальной, то тогда всё в порядке. Есди же на экономической, то это слишком мало даже для балтики.

Спасибо, почтенный коллега!

Спасибо, почтенный коллега! Касательно дальности, тут такая хитринка имеется — для того чтоб доказать почтенным депутатам госдумы, что корабли строятся исключительно для защиты ЦМП, дальность указывается сугубо нормальная и для среднего хода. При этом, я в одной из предыдущих статей указывал, что обязательно предусматривается возможность увеличить дальность втрое (естственно уже на экономичном ходу).

С уважением, Ансар.

дубль

дубль

«Касательно дальности, тут

"Касательно дальности, тут такая хитринка имеется — для того чтоб доказать почтенным депутатам госдумы, что корабли строятся исключительно для защиты ЦМП, дальность указывается сугубо нормальная и для среднего хода."

С какой целью депутатам госдумы необходимо было чтобы данные корабли строились исключительно для защиты ЦМП? Или эта самые светочи различных отраслей науки и техники и сами толком не знали почему они упираются именно в это довольно абсурдное требование: просто " Так надо" и всё?

Затем, что на «чисто

Затем, что на «чисто оборонительное» оружие парламент, склонный к экономии, охотнее даст средств.

Тогда уж госдума больше

Тогда уж госдума больше склонна к крахоборству. по причине того что хорошо разбирающихся в данных вопросах людей в ней было очень мало или не было вообще. Но горлопанов, по традициям многих стран водится,как обычно выше крыши. В течении первых месяцев ПМВ российский Балтийских флот активно выставлял минные заграждения вблизи от немецких портов что требовало не только большой скорости кораблей на тот случай если им придётся уходить от обнаруживших их немцев, но и довольно большой дальности плавания,

Суть в том, что парламент

Суть в том, что парламент решает, на какие корабли он даст денег, но как эти корабли будут использоваться во время войны — парламент НЕ решает. Что дает лазейку для военных, строящих что-нибудь вроде "чисто оборонительного мореходного монитора" (АКА "Петр Великий")

Почтенный коллега! ЕМНИП всю

Почтенный коллега! ЕМНИП всю нашу дореволюционную военно-морскую и военно-промышленную историю раз за разом подводила та самая крохоборская политика, когда экономя на иголках проигрывали в комплексе. После Р-Я войны, в Госдуме и Госсовете обороны на счёт нового флота имела место быть уже целая параноя. Именно поэтому главный агрумент царя — ОБОРОНА СТОЛИЦЫ с моря и никаких годных к заморским авантюрам дальноходных "самотопов". А то, что корабли более крупные и мощные — так японцы уже научили что значит "экономить на иголках". Вот отсюда собственно и вся АИ.

С уважением, Ансар.

Очень интересный проект. И в

Очень интересный проект. И в РИ такие корабли были бы действительно на все руки мастера и к Босфору сбегатать мины выставить, и вражеский конвой разгромить и свои транспорты эскортировать, да и на Балтике доставили бы германцам много непритяностей.

Спасибо, почтенный коллега!

Спасибо, почтенный коллега!

Всегда удивляло — почему в

Всегда удивляло — почему в 1910-ых в Британии не заказали парочку "скаутов"? Был бы флот обеспечен разведкой.

Возможно и эту задачу должны

Возможно и эту задачу должны были решать Новики

ЕМНИП, в реале, что бы

ЕМНИП, в реале, что бы стрелять через минные поля стали разрабатывать 180мм пушку. Может и здесь есть смысл поставить 3х2х7-7,5"? Скорострельность несколько ниже, но снаряд раза в полтора-два тяжелее, дальность стрельбы и бронепробиваемость больше.

Вы правы, почтенный коллега.

Вы правы, почтенный коллега. Но во-первых, КРЛ с 203 мм пушками — это уже в любом случае будет не КРЛ ни по стоимости, ни по водоизмещению. А что касается дальности для стрельбы через минное поле — то, во первых, его ширина величина не постоянная, а во вторых и стрельбу можно начать когда тральщики достаточно приблизятся — если у них будет к тому желание .

.

С уважением, Ансар.

1. Не 203, а 178-190мм (лучше

1. Не 203, а 178-190мм (лучше 190мм). 3х2х7,5" будут не сильно отличаться по массе от 4х2х6".

2. Крейсер с 4х2х6" также будет заметно крупнее тогдашних лёгких крейсеров. Собственно у вас так и получилось — 8,7Кт, против 3-5Кт у лёгких крейсеров того времени.

3. Тральщики не работают в одиночестве и дальнобойность нужна, чтобы можно было обстреливать тральщики не подставляясь под огонь их сопровождающих.

Почтенный коллега! АИшный

Почтенный коллега! АИшный проект, это по сути развитие "Богатырей" вместо "Светлан". То, что предлагаете Вы — это скорее развитие "Макаровых" и соответственно требует уже другой АИ .

.

С уважением, Ансар.

Вы правы, почтенный

Коллеги, какой ещё "лёгкий крейсер" до Вашингтонского договора? Хочешь делай бронепалубник (protected cruiser) в 10000 тонн с 203 мм пушками, хочешь броненосный (armored cruiser) в 8000 тонн со 152 мм орудиями. Золотое для альтернативного кораблестроения время.

Ну, почтенный коллега, мы-ж

Ну, почтенный коллега, мы-ж термин КРЛ используем сугубо для своего внутреннего употребления . Хотя, деление крейсеров по ГК вполне подходяще и для тех времён — 6-дюймов это по сути крайний калибр рукопашная зарядка которого ещё оправдана. 8 — тоже ещё врукопашку заряжали, но это уже был явный перебор.

. Хотя, деление крейсеров по ГК вполне подходяще и для тех времён — 6-дюймов это по сути крайний калибр рукопашная зарядка которого ещё оправдана. 8 — тоже ещё врукопашку заряжали, но это уже был явный перебор.

Насчёт "золотого времени"… Не уверен. Перед ПМВ было "золотое время" для линкоров и линейных крейсеров. В ПМВ крейсера конечно тоже строили косяками, но "произведениями искусства" те крейсера назвать было никак нельзя — скорее это были эрзацы массовой штамповки. Для обычных крейсеров "золотое время" началось после объявления "линкорных каникул". ИМХО. Вот тогда начали строить крейсера! Что ни крейсер — огручик!

С уважением, Ансар.

Насчёт «золотого

О разнообразии проектов речь, а не о качестве кораблей в рамках ограничений по существу, двух проектов.

Глубокоуважаемые коллеги !

1.

Глубокоуважаемые коллеги !

1. — Почему НЕ заказали "пару скаутов" — в Англии — потому, что заказали в ГЕРМАНИИ — остались БЕЗ скаутов ! — Кстати. интересно было бы сравнить, те "скауты", что заказали в Германии — с теми, что могли бы заказать в Англии…

2. — Хорошо бы ПОСЧИТАТЬ : что выйдет "легче и дешевле" — 4*2=152 — или 3*3=152 ? ! — Разработать 3-х орудийные башни — если уж всё равно надо ПРОЕКТИРОВАТЬ ЗАНОВО 2-х орудийные — и поставить "по-ретирадному" : одну башню — в носу, две — возвышенно — в корме !

Почтенный коллега! Вы тут уже

Почтенный коллега! Вы тут уже по сути свой вариант АИ предалгаете — так почему бы Вам и не оформить его отдельной статьёй? Идея-то в самом деле интересная, хоть и более дорогостоящая как мне кажется.

Глубокоуважаемый

Глубокоуважаемый коллега Ansar02 !

К величайшему сожалению — я неплохо рисую от руки — но совершенно НЕ владею "компьютерной графикой" — а осваивать — совершенно нет времени — как и нет время сделать чертёж на "бумажке" — и осканировать (так я поступал, когда занимался архитектурой)

Остаюсь Вашим горячим почитателем !

Почтенный коллега! Не стоит

Почтенный коллега! Не стоит отчаиваться. На то, чтоб сделать кораль в самом простецком Пейнте методом "рихтовки" подходящего шаблона с Шипбакета много времени и умения не нужно — я только потому за этот метод и держусь при своём извечном цейтноте. Надеюсь всё же, что в один прекрасный день Вы решитесь и порадуете народ… Чего я Вам всячески желаю.

С уважением, Ансар.