Юрий Пашолок. Эрзац-самоход из блокадного Ленинграда

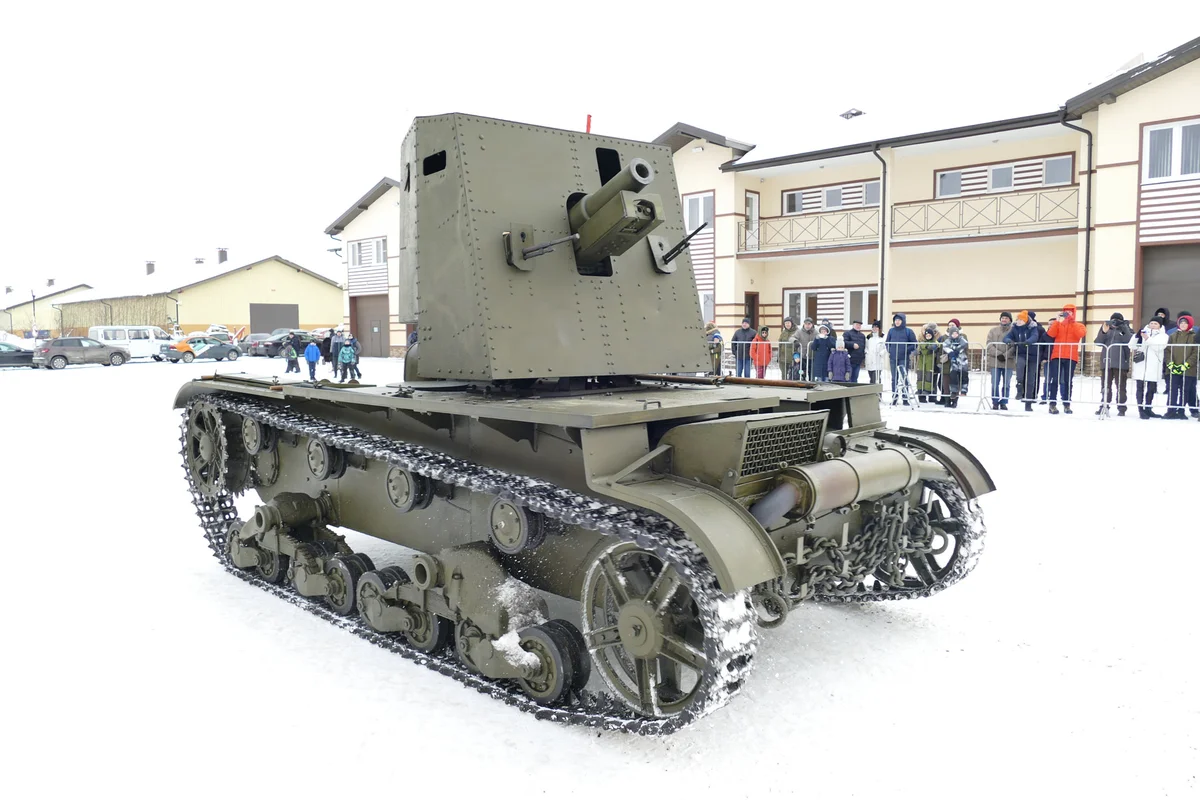

Рассказ о СУ-26, единственном сохранившемся образце САУ данного типа, ныне находящемся в Музее отечественной военной истории

История военной техники многогранна, при этом многие из этих граней порой можно увидеть только на старых снимках. Увы, ситуация такова, что на государственном уровне рассказы по сохранение истории зачастую не более, чем слова. Ситуация эта общемировая, но от того ничуть не легче. В своё время наша страна лишилась линейки отечественных артиллерийских тягачей военного периода. Случилось это потому, что кому-то пришла в голову гениальная идея сдать в металлолом экспонаты музея в Бронницах. Время тогда было такое, никто не задумывался о будущем. Примерно в это же время обремененным званиями американским военным пришла в голову не менее гениальная идея. Заключалась она в том, что здание Музея Вооружений на Абердинском полигоне можно приспособить под чего-то еще. В результате коллекцию выкинули на улицу, где она простояла на улице почти полвека. Ну и сейчас есть тенденция, когда люди, обремененные званиями, но не обремененные разумом, со рвением, достойным иного применения, пытаются хапнуть технику отовсюду. При этом те же люди то красят танки в хохлому, то ставят уникальные образцы как тактические объекты, то еще что-то подобное вытворяют. Никуда не деться. Генералы порой — те же дети, только игрушки у них большие. И чем больше игрушек, тем меньше они о них заботятся. О таким понятии, как историческая ценность, они даже не думают. И да, если кто-то думает, что у военной техники в гражданских музеях лучше, тот сильно ошибается.

Итогом всего происходящего становится то, что задача по возвращению из небытия памятников истории военной техники ложится на плечи частных коллекционеров и реставраторов. Особенно это касается тягачей и колесной техники. Например, усилиями мастерской Евгения Шаманского уже удалось вернуть из небытия часть образцов, которые, после уничтожения техники в Бронницах, считались утраченными навсегда. Очень похожая ситуация и с бронетанковой техникой. Сложилась довольно интересная ситуация, когда наше Министерство Обороны ужесточает ситуацию с «копаниной». Но при этом его структуры не в состоянии превратить разорванные в куски танки в хотя бы некое подобие музейного объекта. В результате уже давно сложилась комичная ситуация, когда порой реплики танков и САУ выглядят лучше, чем «военная» реставрация. Можно сказать, что возвращение из небытия происходит скорее вопреки действиям военных, причем это общемировая тенденция. Из какого набора глины и палок порой тем же французам с англичанами приходится порой восстанавливать «Шерманы», не пересказать. У нас ситуация примерно такая же. Что не мешает регулярно выкатывать новинки, некоторые из которых реальные уникумы.

В сентябре исполнилось несколько важных событий, имеющих прямое отношение к истории Великой Отечественной войны. Из них несколько связано с историей обороны Ленинграда. 8 сентября 1941 года началась блокада города, который оборонялся 900 дней и ночей. Тогда же, в сентябре 1941 года, начался выпуск первой советской серийной штурмовой САУ военного периода. Выпуск аналогичной машины предполагался еще до войны, но в серию она пошла несколько иной. В истории СУ-26 до сих пор хватает белых пятен, даже ее точный облик не был до конца известен. До недавнего времени считалось, что все СУ-26 погибли, но в начале этого года одна из САУ пополнила коллекцию Музея отечественной военной истории. В годовщину запуска серийного производства СУ-26 стоит о ней поговорить. Тем более что теперь есть живой экземпляр.

Реставрация СУ-26 далась крайне непросто, поскольку по ней почти ничего не сохранилось с точки зрения архивных материалов

В своё время про СУ-26 я писал, но за прошедшее время выявились некоторые подробности, которые во многом меняют картину истории создания машины. Для начала, разработка САУ действительно возлагалась на коллектив КБ завода №174. И там действительно разработали самоходную артиллерийскую установку Т-26-6, а также ЗСУ Т-26-8. Но далее развитие событий пошло не так, как это писалось ранее. Если два опытных образца Т-26-8 всё же построили, то в случае с Т-26-6 ситуация оказалась иной. По всем документам получается, что построить прототипы не успели. В виду того, что никаких графических материалов на Т-26-8 нет, как и документации по Т-26-6, уровень влияния разработки завода №174 пока под знаком вопроса. В любом случае, опытных образцов штурмовой САУ завод не построил, поскольку все шасси пошли в работу. Из них изготовили Т-26.

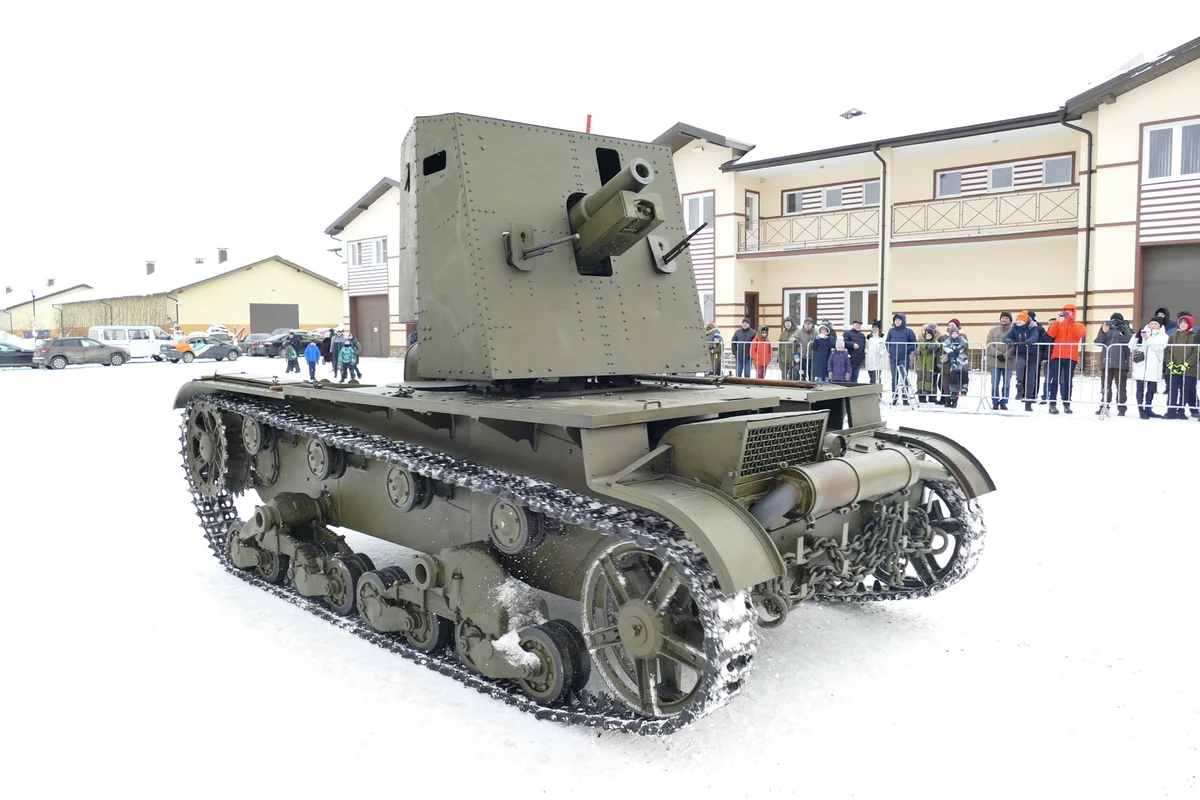

Если в случае с машиной еще есть масса белых пятен, то с разработчиками орудийной части всё прозрачно. Ими является СКБ-4 Кировского завода, руководил работами Л.И. Горлицкий. Базой послужила самоходная артиллерийская установка «423» на шасси грузовой машины ЗИС-5. В августе 1941 года было изготовлено 2 опытных образца машины, которые позже воевали. Базируясь на орудийной части «423», СКБ-4 Кировского завода создала такую же установку для Т-26. Версия про пушки «КТ» не подтвердилась: в конструкции орудийной установки использовались детали систем, которые находились в производстве Кировского завода. В их числе полковая пушка «К» (полковушка обр.1927 года) и 76-мм казематное орудие Л-17. Получился весьма непростой винегрет, но на Т-26 его удалось взгромоздить, причем из всех платформ танк оказался наиболее удачной. То же самое пытались поставить на «Комсомолец», но уж больно его носило при стрельбе. И если у «423» был просто орудийный щит, то у САУ на базе Т-26 организовали максимально закрытую вращающуюся рубку.

Изначально САУ предполагали изготовлять на Кировском заводе, но резко меняющаяся ситуация (прежде всего, эвакуация завода) заставила вносить коррективы в планы. Выпуск СУ-26, именно так именовалась эта машина, организовали на Заводе подъемно-транспортного оборудования им. С.М. Кирова. Выпуск — это сказано довольно громко. С нуля их не производили, за основу брались ремонтные шасси Т-26. Сзади ставилась большая платформа, занимавшая максимально возможную площадь. В связи с этим пришлось переделывать, в том числе, и место механика-водителя. На платформу ставилась тумба, куда и крепилась рубка c орудием. Получалось, что называется, дешево и сердито. Не менее важно то, что изготовлять эти машины мог завод с более-менее скромным объемом оборудования. Как раз таковым и оказался ЗПТО. При этом часть Кировского завода, которая осталась в Ленинграде, продолжала участвовать в кооперации.

Отдельной темой является изготовление СУ-26. Объем выпуска этих машин на все сто назвать пока что не получается. Можно сказать только примерно — не менее 29 штук. Из них 12 штук изготовили в 1941 году, как раз первые СУ-26 и построили в сентябре 1941 года. По 4 САУ шли в состав батареи, которую закрепляли за танковой бригадой. Точно эти машины попали в 122-ю, 123-ю и 124-ю танковую бригады, причем в последнюю ушли и обе Т-26-8. На этом выпуск не закончился: в июне 1942 года последовал приказ на изготовление еще 6 машин, еще 10 заказали в ноябре, а далее, в начале 1943 года, всплыла минимум еще одна. Итого минимум 29 штук, иная калькуляция дает цифру в 32 СУ-26. При этом смежником ЗПТО оставался Кировский завод, упоминающийся в приказах по выпуску машин данного типа. Соответственно, Кировский завод выпускал необходимые детали, Завод подъемно-транспортного оборудования им. С.М. Кирова собирал.

Провоевали СУ-26 вплоть до лета 1944 года. Далее выжившие машины из частей изъяли и они благополучно оказались в мартене. Одна из страниц истории отечественного танкостроения закрылась, но… Ну эти машины гибли в боях, оставаясь и на территории противника. И вот одна из машин, разобранная немцами на детали для блиндажей, в таком виде дожила до наших дней. Чья она была точно, пока неизвестно. С большой долей вероятности это САУ из состава 122-й танковой бригады, но место гибели не бьётся с ЖБД. Так что всё равно загадка. Так или иначе, но собрался вполне достаточный объем для возможной реставрации. Шасси, подходящее под конфигурацию СУ-26, у Музея отечественной военной истории имелось. По итогам реставрационных работ получился аутентичный образец СУ-26 с большим процентом родных деталей по рубке механика-водителя, боевому отделению и орудийной установки. Некоторые вопросы еще спорные, тем не менее, основная часть работы завершена.

Для начала, стоит остановиться на рубке механика-водителя. Вопреки некоторым публикациям, СУ-26 с самого начала имела ту конфигурацию, которая считается классической. Касалось это и места механика-водителя. Рубку варили с нуля, за исключением люка механика-водителя, причем делали это в режиме «вокзал уходит». В результате форма некоторых листов рубки могла отличаться. Она, впрочем, на функциональность особо не влияла, но да, мечта стендового моделиста.

Комбинация приборов у СУ-26 немного отличалась, а также в машине остались остатки деталей переговорного устройства. Как оно выглядело, пока загадка, которую еще предстоит разгадывать. Одним словом, не всё так просто, как может показаться. Машина еще не один год будет преподносить сюрпризы.

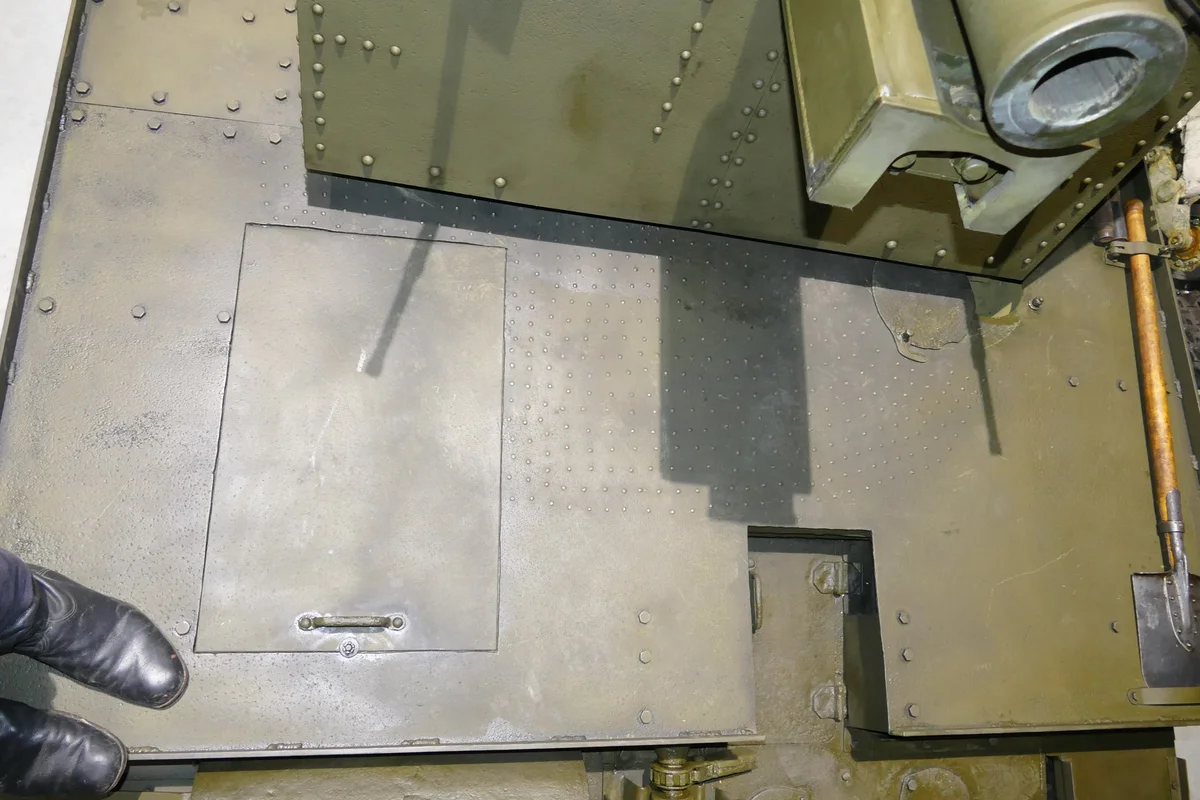

Установка платформы внесла свои коррективы и в обслуживание машины. Дело в том, что накрывала она всю заднюю часть машины, включая и надмоторную плиту. Поэтому демонтаж мотора представлял собой весьма непростой ребус. Суть проще оказалась ситуация с обслуживанием мотора. В платформе предусматривался специальный люк, через который обеспечивался частичный доступ к мотору. Хотя если требовалось что-то более существенное с точки зрения доступа к мотору, анекдот про танковую фею вполне себе становился актуален.

Про непростые условия доступа к мотору, впрочем, и так было известно. А вот насчет самого несчастного члена экипажа СУ-26 не особо раскрывает тему даже отчет по испытаниям. Как и другие отчеты по ленинградским САУ, он фотографий не содержит. По этой причине вся «прелесть» подающего боеприпасы положения не раскрывается. Хотя и по отчету становится понятно, что подающему было совсем не сладко. О боекомплекте СУ-26 до сих пор нет точных данных, но об был далеко не таким маленьким, как многие думают. Другой вопрос, где именно он размещался. Как-то про боевое отделение Т-26 обычно не думают, и зря. Дело в том, что место там осталось, причем и для подающего. Ютился он с левой стороны по ходу движения. Там же был и боекомплект.

А теперь внимание, как именно производилась подача боезапаса. Дело в том, что СУ-26, в терминологии одной широко известной игры, танковал кормой. Да-да, ехала САУ в атаку задом наперед. Только в таком положении подающий мог подавать унитары. Либо кто-то с земли брал боеприпасы и передавал в рубку. При положении рубки «стволом назад» люк подающего оказывался четко в районе места заряжающего. Еще та техномагия, но иных вариантов у создателей машины не имелось.

Ничуть не меньшей техномагией оказалась и сама орудийная часть. Как уже говорилось выше, она стала развитием орудийной установки САУ «423». Она предполагала развитый орудийный щит, в котором, помимо орудия, также размещались два пулемета ДТ. Вся передняя часть установки перекочевала на СУ-26 почти без изменений. Правда, есть одно «но»: на САУ «423» расчет, по большей части, стоял, это упрощало работу. В случае же с СУ-26 ситуация сильно изменилась, что прямым образом повлияло на эргономику.

Особое шаманство, в случае с гусеничным вариантом САУ, заключается в стрельбе из рубочных пулеметов. Сами установки не имеют никакого отношения к типовым шаровым установкам для ДТ. В основе лежат детальки, относящиеся к пулемету «Максим». Самое же главное, что в сидячем положении пулеметчики находились крайне стесненными. Говоря прямо, сидели, скрючившись в виде буквы «Зю». Это хорошо показали демонстрационные стрельбы на 23 февраля. Конечно, высокий рост расчета играл свою роль, но не сильно.

Дополнительной проблемой стало то, что ранее было неизвестно. Считалось, что у СУ-26 рубка сзади закрытая. А вот и нет. Остатки рубки четко показали наличие небольшого проёма, достаточного для проникания внутрь. А так там внутри сидячие места, при этом расчет более-менее защищен. Правда, нижняя часть ног всё-таки под обстрелом, но тут уже деваться некуда. С другой стороны, иного варианта у создателей машины всё равно не имелось. Опыт разработки АТ-1 показал, что «классической» штурмовой САУ из Т-26 не сделать, а немецкие поделки на той же базе обычно никто критически не рассматривал. А там, на самом деле, еще больший швах. Неспроста их построили совсем чуть-чуть, и применяли локально.

Каких-то подробных описаний боевого применения СУ-26, а также ее оценку с точки зрения использования, не делали. По опыту общения с восстановленным экземпляром могу сказать, что слово «эрзац» самым лучшим образом характеризует данную машину. Особенно после сравнения с СУ-76М. Но не стоит забывать, в каких условиях она создавалась и применялась. В Ленинграде любая боевая машина была на вес золота. Что же касается СУ-26, то ее активное применение до лета 1944 года четко говорит о полезности этой боевой машины. Не идеальная с точки зрения удобства работы и имеющая ряд спорных решений, СУ-26 получилась вполне полезной самоходкой. И уж точно лучшей САУ на базе Т-26.

Так или иначе, для первой легкой штурмовой САУ военного периода получилось вполне неплохо. Далее, летом 1944 года, части насытили СУ-76М, после чего СУ-26 стали не нужны. Теперь же единственный экземпляр уникальной боевой машины можно увидеть в Музее отечественной военной истории, где он является дополнением к линейке танков семейства Т-26.

Автор благодарит Вадима Антонова (г. Москва) за помощь при создании данного материала.