К 80-летию принятия на вооружение СУ-12 (СУ-76) и СУ-35 (СУ-122)

Содержание:

Самоходная артиллерия прописалась в системе вооружения Красной Армии еще в самом конце 20-х годов. Надо сказать, что идея, которую продвигало командование РККА, выглядела вполне разумно. К началу 30-х годов предполагалось получить целое семейство САУ, начиная с противотанковых и штурмовых САУ, и заканчивая ЗСУ. Много внимания уделялось тяжелой самоходной артиллерии, имевшей ряд преимуществ перед буксируемыми орудиями. К сожалению, подавляющее большинство этих планов оказалось не реализованными. Причин было много: это и откровенно неудачные САУ, и производственные проблемы, и изначально не особо удачные базы. Справедливости ради, в остальных странах работа по самоходной артиллерии была как минимум не лучше. В любом случае, к началу Второй мировой войны Красная Армия имела установочную партию гусеничных СУ-5 и некоторое количество колесных СУ-12/СУ-1-12. Начинать программу самоходной артиллерии требовалось с нуля.

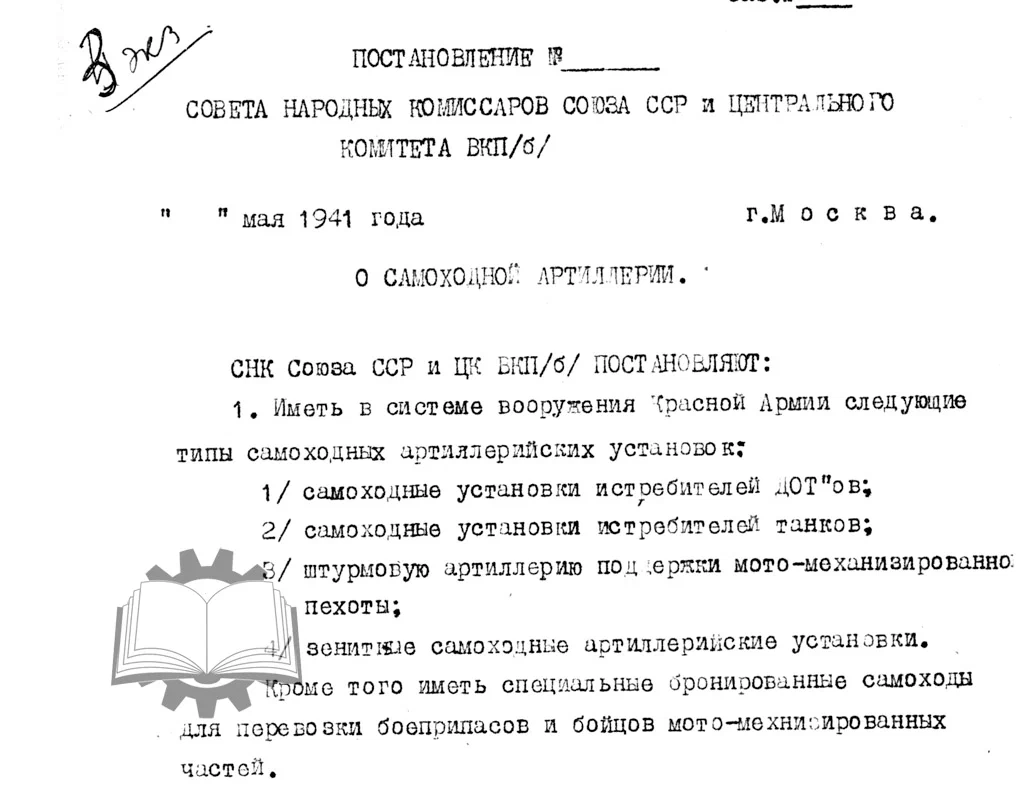

Весной 1941 года командование Красной Армии инициировало работу по самоходной артиллерии. Как и ранее, предполагалось получить широкий спектр САУ. Впрочем, на сей раз большой процент САУ представляли собой специализированные истребители танков. Что характерно, первой массовой советской САУ военного периода стал истребитель танков ЗИС-30. В дальнейшем приоритеты изменились. Наиболее ярко это продемонстрировали события, произошедшие 80 лет назад. 2 декабря 1942 года на вооружение Красной Армии приняли СУ-12 (СУ-76) и СУ-35 (СУ-122). Вместо истребителей танков на вооружение приняли штурмовые САУ, а позже появился еще и третий «штурмовик» — КВ-14 (СУ-152). Как так получилось, сегодня и поговорим.

Смена приоритетов

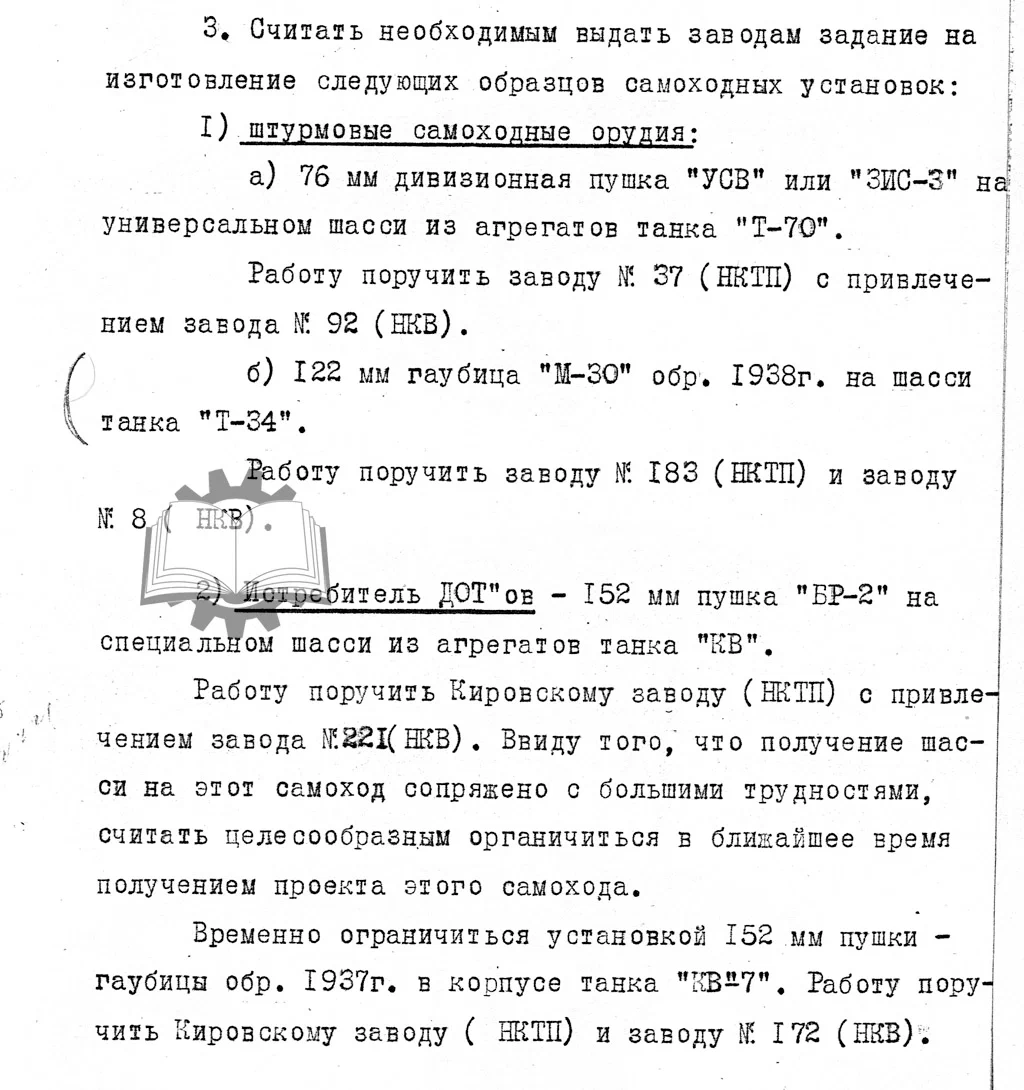

Программа разработки советских самоходных артиллерийских установок, запущенная в мае-июне 1941 года, существенно отличалась от того, что планировали в межвоенный период. Дело далеко не только в том, что сменилось поколение танков, которые использовались в качестве базы. Общая направленность разработок весны-лета 1941 года сводилась к созданию истребителей танков. При этом концепция большинства таких истребителей оказалась очень близка к требованиям на истребитель танков, разработанных в июне 1940 года. Согласно этим требованиям, предполагалось получить боевую машину с 85-мм зенитным орудием 52-К, имеющим круговой сектор обстрела. В мае 1941 года аналогичные требования появились и для других баз, включая легкий танк Т-50. Для истребителей танков на легких базах предполагалось использовать 57-мм противотанковую пушку ЗИС-2, либо ее танковую версию ЗИС-4. Лишь истребитель танков на базе шасси КВ имел не вращающуюся рубку, туда планировали установить 107-мм пушку (вероятнее всего, ЗИС-24, либо М75).

Самое интересное, что командование Красной Армии шло в общемировом направлении развития САУ, даже не зная об этом. Истребители танков с вращающимися башнями немцы создавали еще до начала войны. Американские военные летом 1940 года также захотели истребители танков с вращающимися башнями. Круговой сектор обстрела был идеей-фикс, другой вопрос, что не у всех получилось его реализовать. Американцы дошли до практической реализации такого истребителя в 1942 года, став единственными, кто запустил его в серию. Немцы оказались заложниками шасси легких и средних танков, запустив в серию рубочные «истребители». ЗИС-30, первая советская серийная САУ военного периода, также имела ограниченный сектор обстрела. А вот штурмовая САУ, известная как СУ-26, имела круговой сектор обстрела. Несмотря на то, что в серию пошел «штурмовик», существовал проект Т-26-7, с установкой всё той же ЗИС-2. Реализовывать его не стали по целому ряду причин, прежде всего производственного характера.

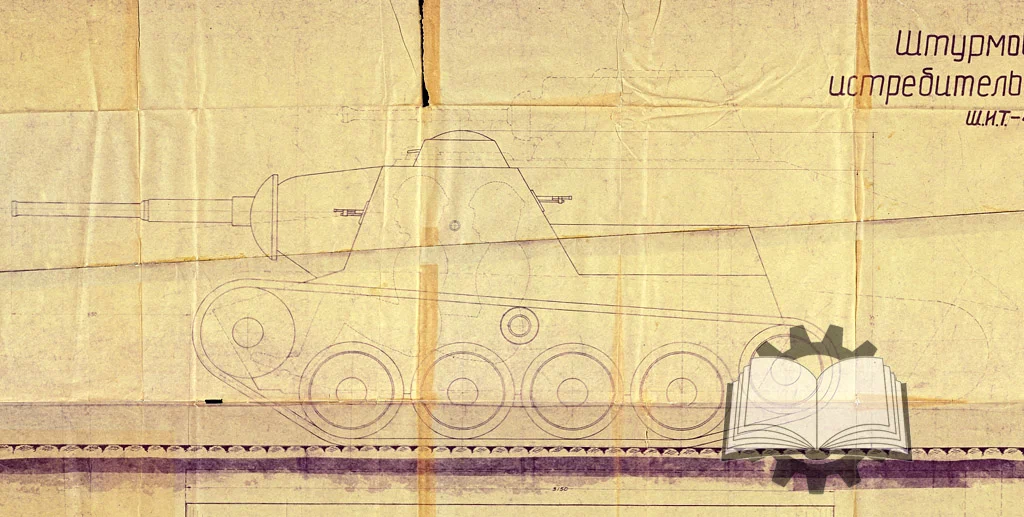

Концепция истребителей танков с круговым сектором обстрела оставалась приоритетной для советских САУ вплоть до начала 1942 года. Впрочем, уже в случае с легкими шасси от нее начали постепенно отходить. Конечно, еще оставался истребитель танков ЗИС-41, но эта боевая машина появилась еще в 1941 году. Что же касается основного направления, то его задавало, преждев всего, базовое шасси. А вот с ним особых альтернатив не наблюдалось. Т-50 в крупную серию так и не пошел, а единственным доступным шасси стал малый танк Т-60. Впервые идеи о реализации САУ на базе Т-40/Т-60 появились еще в конце августа 1941 года, но предложения Г.С. Суреняна реализовывать не стали. Вместе с тем, само обозначение ШИТ (Штурмовик-Истребитель Танков) характеризовало разработку начальника отдела 22 завода №37. Рубка вместо вращающейся башни, увеличение толщины лобовой брони, более широкий круг задач. Другой вопрос, что Суренян предлагал укороченную базу танка. Это и послужило главной причиной отказа от разработки. Слишком маленькая база ограничивала и вооружение, и боекомплект, и число номеров расчета.

Штурмовик-истребитель танков Г.С. Суреняна, конец августа 1941 года. САУ была меньше базового Т-40, что вызвало ряд вопросов по внутренней компоновки. Тем не менее, общую идею Суренян угадал

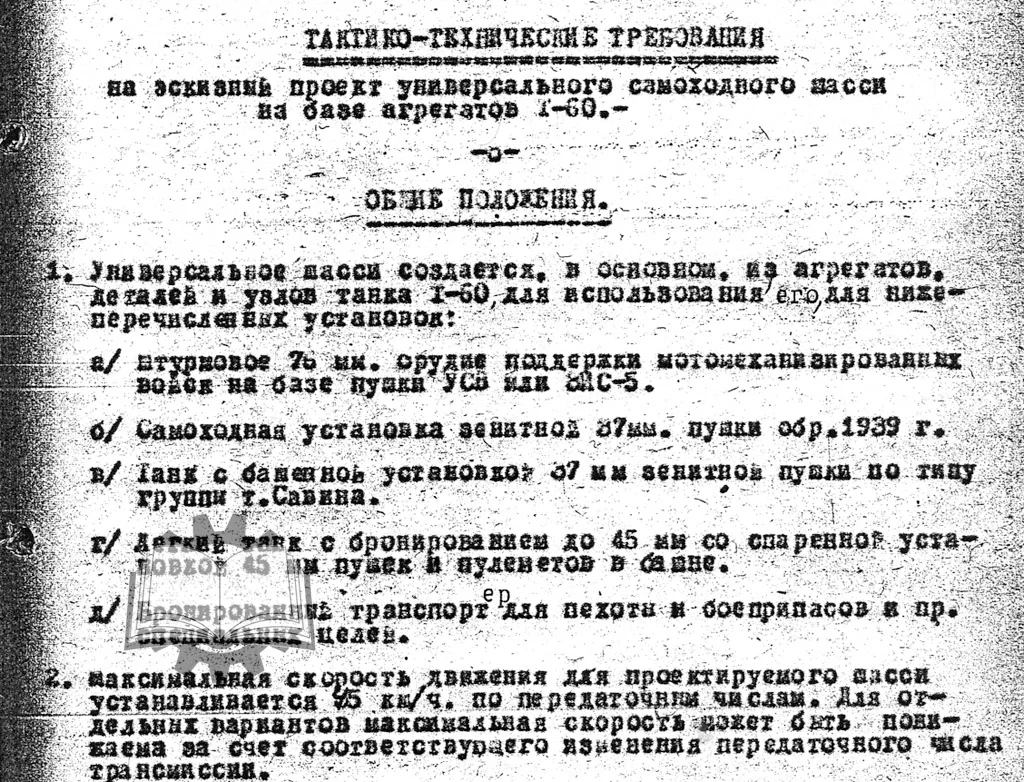

Более разумной идеей стало универсальное шасси из агрегатов Т-60, проработка которого началась ближе к началу 1942 года. Инициатором разработки шасси стал С.А. Гинзбург, к тому моменту заместитель начальника 2-го отдела НКТП СССР. В общей сложности предполагалось создать 5 боевых машин на одной базе — 2 варианта ЗСУ, легкий танк, транспортер и, в первую очередь, легкую штурмовую САУ. В качестве вооружения штурмовой САУ предполагались либо 76-мм дивизионное орудие Ф-22 УСВ, либо 76-мм танковое орудие ЗИС-5. Боевая масса машины ожидалась в районе 7,5-8 тонн, силовая установка представляла собой параллельно расположенные моторы ГАЗ-11 модель 202. Расчет составлял 4-5 человек, а броневая защита предполагалась противопульной.

Тактико-технические требования на универсальное самоходное шасси. С этого документа началась история СУ-76 и ЗСУ-37

В дальнейшем легкий танк из списка выпал, поскольку на вооружение Красной Армии приняли Т-70. Исчез и транспортер, но при этом в НАТИ началась разработка аналогичной машины, получившей индекс НАТИ-Д. Позже этот тягач превратился в серийный Я-11. Исчез из списка и «зенитный танк» с башней Савина, зато в список добавился вариант ЗСУ с 25-мм зенитной автоматической пушкой 72-К. Правда, его так и не построили, поскольку с 72-К имелся ряд проблем. Что же касается штурмовой САУ, то весной 1942 года вместо Ф-22 УСВ основным вооружением стала 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3. Как альтернативное вооружение сохранялась ЗИС-5, причем она выглядела более удачным решением. Танковое орудие получалось более компактным, имело менее громоздкую бронировку, оснащалось телескопическим прицелом. Но тут главными проблемами стали производственные возможности, а главное позиция ГАУ КА, где считали, что САУ должна получать буксируемое орудие с минимумом изменений. Так или иначе, но пара «легкая штурмовая САУ/ЗСУ» прописалась в системе вооружения Красной Армии. Не менее важно то, что шасси имело большие, чем Т-60 и Т-70, габариты. Это позволило получить достаточно просторное боевое отделение.

ЗИК-20, попытка создатель отечественный истребитель танков с башней кругового вращения. Неправильно сформированные ТТТ не позволили создать адекватную боевую машину

В случае со средними САУ ситуация выглядела более специфично. В начале 1942 года появился проект истребителя танков У-20. Спустя полтора года после появление требования на данную САУ ее, наконец, спроектировали. Проблема в том, что тактико-технические требования попросту не позволили ОКБ-3 УЗТМ создать советский аналог GMC M10. Во-первых, поистине ослиное упрямство ГАУ КА привело к тому, что У-20 получало качающиеся части буксируемых орудий. Нормально разместить их не получалось. Во-вторых, шасси оставалось без изменений. В результате башенная САУ не имело никаких перспектив. «Артиллеристы» решили, что проблема в чем угодно, кроме как в дурацких тактико-технических требованиях. Надо сказать, что с головой не дружило не только ГАУ КА. Если вы посмотрите на немецкие истребители танков Marder, особенно по ранним вариантам, тоже увидите много интересного. Да и «ваффентрагеры», где главным требованием было использование буксируемых орудий с минимумом переделок, тоже вызывают ряд вопросов.

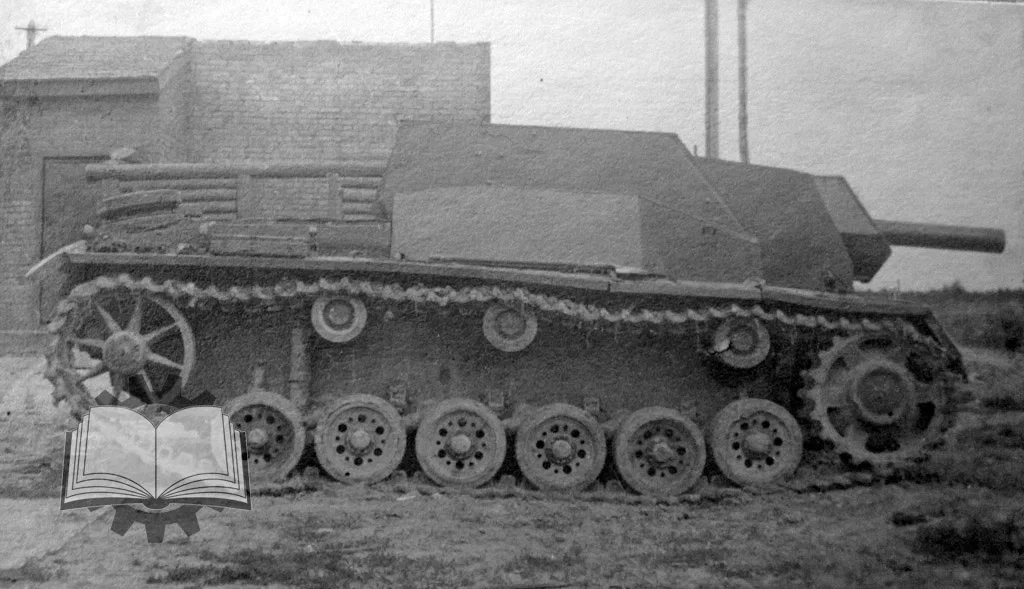

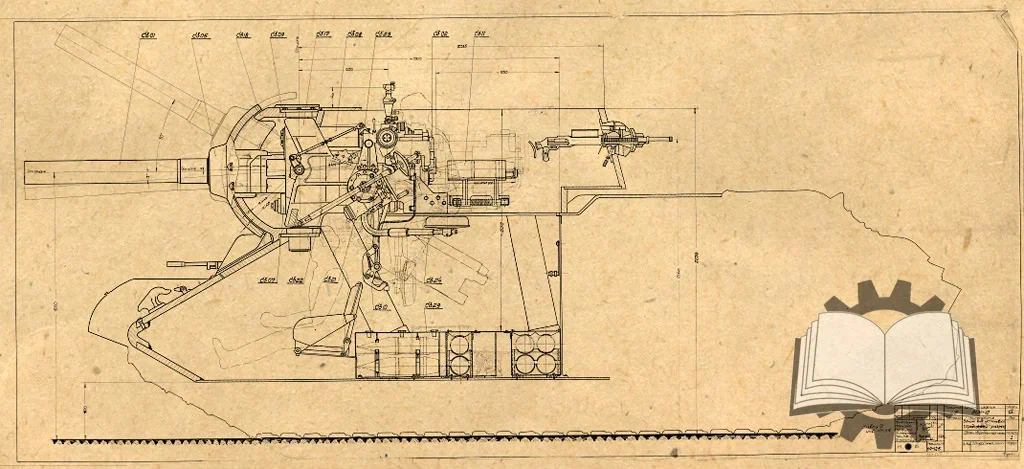

СГ-122, исходно просто перевооружение трофейной StuG III, задала новое направление развитие советских средних САУ

В любом случае к апрелю 1942 года стало понятно, что истребитель танков с круговым сектором обстрела не получился. С другой стороны, в марте 1942 года началась работа над 122-СГ, советской конверсией немецкой штурмовой САУ StuG III. Внезапно выяснилось, что 122-СГ, эскизный проект которой был подготовлен КБ завода №592 к 3 апреля 1942 года, является оптимальной средней САУ. Вместо истребителя танков было решено развивать концепцию средней штурмовой САУ со 122-мм гаубицей М-30 в качестве вооружения. Прекрасно понимая, что число шасси StuG III ограничено, в апреле 1942 года было принято решение о разработке такой же САУ, но на шасси Т-34.

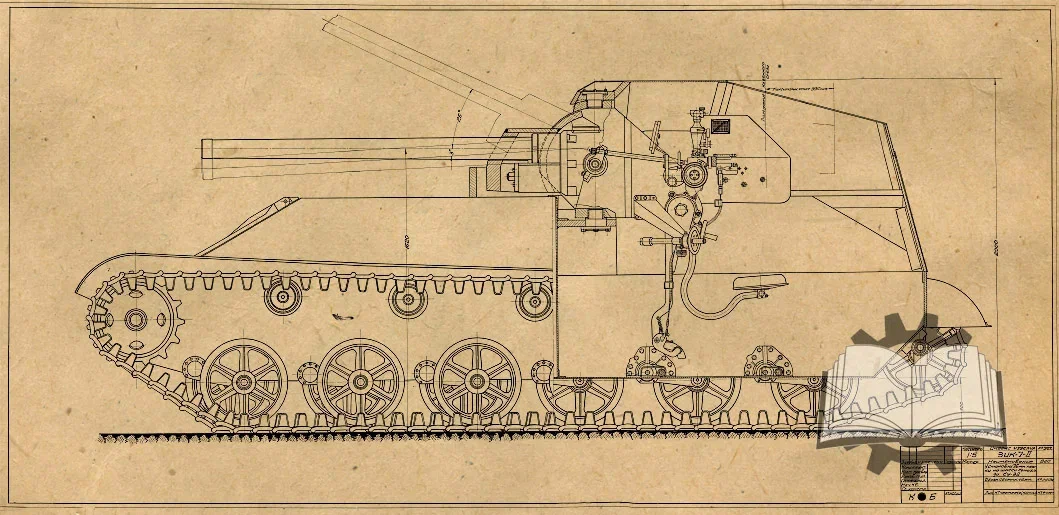

Вектор развития советских тяжелых задал «штурмовой танк» КВ-7. Машина получилась неудачной, но ее развитие привело к созданию СУ-152

Наконец, в апреле 1942 года было принято решение по вялотекущему проекту «Истребителя ДОТ-ов». Надо сказать, что по нему активность была наиболее вялой. Это объясняется тем, что САУ «212» была слишком специфичной. Больше того, и заказ по ней был очень маленьким — полтора десятка. Вполне возможно, что советские тяжелые штурмовые САУ так бы и умерли, толком не родившись, но помог случай. Так получилось, что в конце 1941 года начались работы по штурмовому танку КВ-7. Сначала трехствольный, а затем двухствольный вариант КВ-7 оказались неудачными. Между тем, на заводе №200 сдали установочную партию корпусов КВ-7, с ними надо было что-то делать. В январе 1942 года С.А. Гинзбург подписал тактико-технические требования на установку в рубку КВ-7 гаубицы-пушки МЛ-20. Она была менее мощной, чем 152-мм пушка БР-2, которая ставилась на «212», зато находилась в серийном производстве.

Таким образом, весной 1942 года сформировалась концепция советских САУ, которая существенно отличалась от зарубежных аналогов. Получилось 3 штурмовых САУ и 1 ЗСУ. Ограничения по массе шасси легкой САУ привели к тому, что лобовая броня легкой штурмовой САУ обеспечивала защиту от крупнокалиберных пулеметов и 20-мм автоматических пушек. Средние и тяжелые САУ имели противоснарядную броню, причем на средних «штурмовиках» позже ее сократили до 45 мм. В любом случае, советская линейка САУ была «штурмовиками», от «самоходных лафетов» отказались.

«Не торопись, а то успеешь»

У каждой танкостроительной школы были свои особенности и специфичный набор проблем. В полной мере это касалось и советской программы самоходной артиллерии. Во-первых, САУ находились в ведении ГАУ КА, а КБ завода №592 в ведении НКВ (Наркомат Вооружений). Там имели свой, крайне специфичный взгляд на то, как должно выглядеть шасси САУ, а также вооружение. «Минимум изменений» — этот слоган красной линией проходил по советской самоходной артиллерии. Собственно говоря, будущая СУ-76 сформировалась из агрегатов Т-60/Т-70 только потому, что работы шли по линии НКТП (Наркомат Танковой Промышленности), где понимали — некоторые изменения всё же нужны. Артиллеристы же жестко стояли на своём. В результате СУ-76 и СУ-122 получили чрезмерно громоздкое вооружение.

Второй, не менее важный момент, связанный с отечественной самоходной артиллерией, имел прямое отношение к производственной базе. Наиболее показательным примером была ситуация с танкостроением на заводе №592. Шасси для изготовления САУ он получал по остаточному принципу. Во многом поэтому его, в декабре 1942 года, передали в НКТП, превратив в завод №40. При этом в Техническом совете НКВ на голубом глазу утверждали, что для производства САУ подойдет любой завод с крановым оборудованием. Как говорится, безумству храбрых поём мы песню. В-третьих, любой завод имел своё КБ, которое не очень-то горело желанием плясать под чужую дудку. Не стоит удивляться, что когда на завод №183 свалили задание на разработку штурмовой САУ, там сделали… танк. Им так было проще.

Наконец, наверху частенько забывали про поговорку «ёж — птица гордая, не пнешь — не полетит». Если завод был заинтересован в задании, он проектировал быстро. Завод №37 НКТП (г. Свердловск) был заинтересованной стороной, поэтому СУ-31 и СУ-32 появились довольно быстро. В случае со средними САУ у завода №592 попросту не имелось шасси Т-34. Похожая ситуация была и с заводом №8, на который также свалили задание по разработке средней штурмовой САУ. А еще имелись срочные задания по другим разработкам. Поэтому средние «штурмовики» буксовали. Хуже всего развивалась ситуация с тяжелой штурмовой САУ. ЧКЗ, за которым закрепили разработку шасси и дальнейшее производство, было не до тяжелого «штурмовика». А заводу №8 и КБ УЗТМ хватало своих забот. Посему работы по тяжелой САУ шли очень медленно, а ЗИК-20 несколько отошла от исходной задумки использования корпусов КВ-7. Такое решение было ожидаемым, поскольку рубка КВ-7 не выглядела рациональной разработкой. Кроме того, Ф.Ф. Петров несколько переделал орудие МЛ-20, что только усложнило задачу.

На этом фоне постановление ГКО №2429сс «О производстве опытных образцов артиллерийских самоходных установок», подписанное Сталиным 19 октября 1942 года, оказалось логичным решением. Сталин поддержал НКТП, где прекрасно видели огромную проблему, которая образовалась в программе разработки САУ. По факту у ГАУ и НКВ разработку отобрали, пока лишь частично. Решение это было единственно верным, поскольку к октябрю 1942 года хоть какое-то движение было только по легким САУ. В связи с переходом завода №37 на выпуск Т-34 работы по легким САУ задержались, но понимание, куда двигаться, имелось. В случае со средними САУ ситуация выглядела совсем иначе. Это и побудило создать на УЗТМ отдельную группу конструкторов под руководством Л.И. Горлицкого. Общее руководство работами возложили на Ж.Я. Котина.

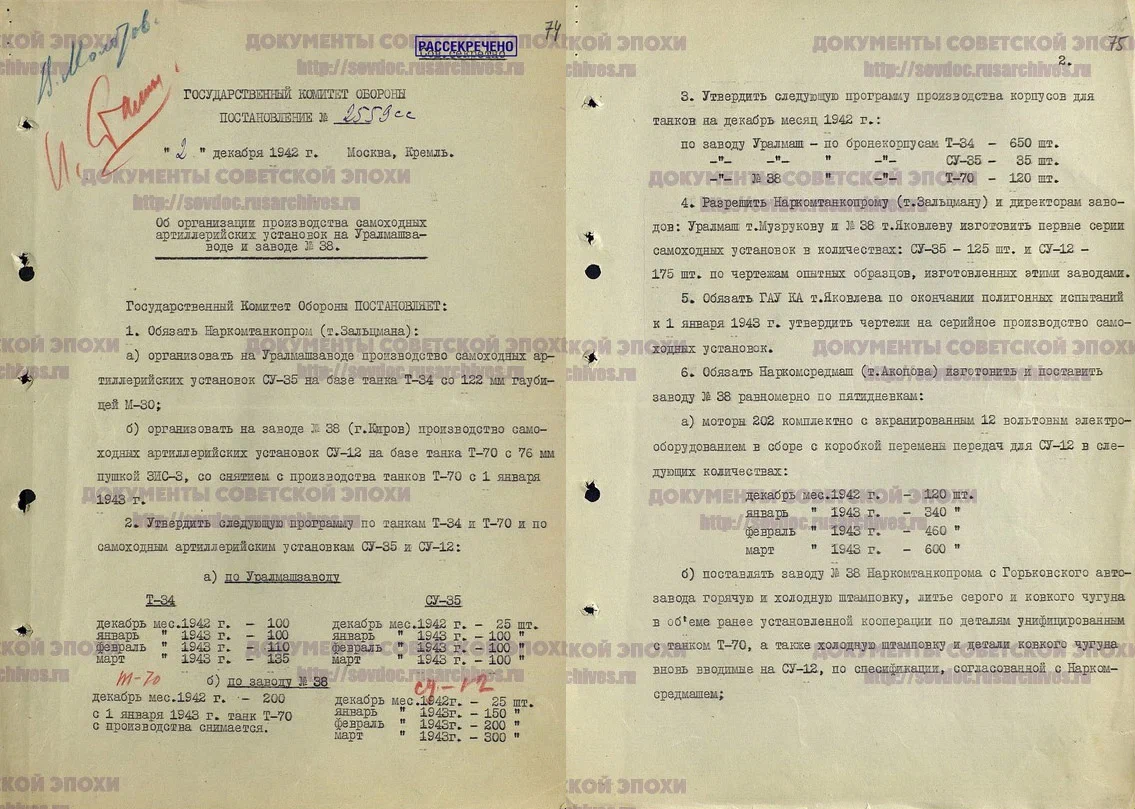

Постановление ГКО №2559 «Об организации производства самоходных артиллерийских установок на Уралмашзаводе и заводе № 38». САУ приняли «авансом»

Выбор УЗТМ объяснялся очень просто. Осенью 1942 года на заводе №50, в который переформировали завод №37, организовали выпуск Т-34. Таким образом, решалась главная проблема производства САУ — наличие базы по выпуску шасси. По этой же логике разработка легких САУ была возложена на КБ завода №38 НКТП. Там выпускали легкие танки Т-70, так что вопрос, где брать шасси, тоже отпадал. Наконец, в ноябре 1942 года отдельную группу конструкторов, во главе с Л.С. Трояновым, сформировали на ЧКЗ. Ее задачей стала разработка тяжелой штурмовой САУ. Судя по всему, на самом верху уже поняли, что от свердловских конструкторов адекватного проекта уже можно не ждать. И не ошиблись — ЗИК-20 оказалась хуже, чем КВ-14.

Главной ошибкой, которую совершили в НКТП, стала поспешность принятия на вооружение новых САУ. 80 лет назад Сталин подписал постановление ГКО №2559 «Об организации производства самоходных артиллерийских установок на Уралмашзаводе и заводе № 38». Между тем, ни У-35, ни СУ-12 еще не поступили на полигонные испытания. Когда это случилось, выяснилось, что обе машины имеют большие проблемы. В случае с У-35 имелось хорошо ездящее шасси, но безобразное боевое отделение. Последовала команда срочно его переделывать, используя, в том числе, наработки по конкурирующей СГ-2. В случае с СУ-12 ситуация была более критичной. Выяснилось, что схема с параллельным расположением моторов имеет врожденный недостаток. На определенных режимах происходила поломка КПП правого мотора. На СУ-31 износ шестерен правой коробки передач выглядел не столь очевидно, поэтому проблему не заметили. Теперь же проблема вылезла по полной программе.

В результате обе САУ пошли в серию не до конца доработанными. Упертость (и упоротость) ГАУ КА привела к тому, что СУ-35 получила перегруз носовой части, а также очень тесное боевое отделение. Отчасти теснота была связана с тем, что КБ УЗТМ не стало расширять рубку до полных габаритов САУ, но орудие сыграло в этой истории немалую роль. Не говоря о том, что командир одновременно был еще и вторым наводчиком. Только после того, как из частей пошли жалобы, артиллеристы нехотя признали, что «травля» У-11 была глупостью. Хуже оказалась ситуация вокруг СУ-12. Проблема с поломками КПП никуда не делась. Больше того, после введения крыши боевого отделения (с марта 1943 года) боевая масса СУ-12 выросла. Что проблему только усугубило.

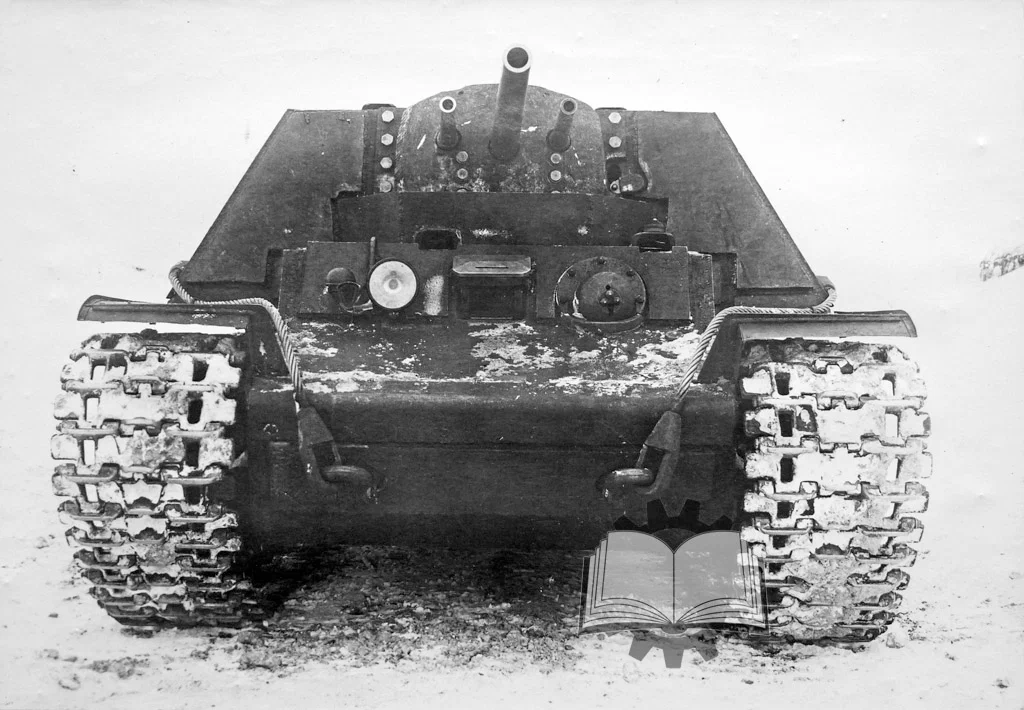

КВ-14 принимали на вооружение уже в других условиях. Только после испытания опытного образца САУ приняли на вооружение

Кое-чему эта история всё же научила. КВ-14 приняли на вооружение Красной Армии только после того, как САУ прошла полигонные испытания. Не во всём идеальная, эта боевая машина получилась более удачной, чем СУ-12 и СУ-35. В том числе и потому, что шло плотное взаимодействие между Свердловском и Челябинском. МЛ-20с была вполне серийным орудием (касающаяся часть буксируемой МЛ-20 была почти такой же), но орудийная установка получилась куда более удачной. Настолько, что позже она перекочевала на ИСУ-152, почти не изменившись. Штурмовщина была уже не столь одиозной. Тем не менее, минимум одному человеку вся эта история обошлась слишком дорого. Поскольку Гинзбург обвинял в поломках СУ-12 производство ГАЗ (якобы коробки передач были слишком низкого качества), с него позже спросили больше всех. Когда стало окончательно ясно, про проблема связана с неправильной схемой трансмиссии, Гинзбург внезапно стал зампотехом. Возможно, в дальнейшем его бы простили и он вернулся к работе по линии танкостроении. Увы, фронтовая «командировка» Гинзбурга оказалось очень короткой.

Больше истребители, чем штурмовики

Напоследок стоит упомянуть такой вопрос, как боевое применение отечественных САУ, работа над которыми началась весной 1942 года. Согласно выработанной концепции, предполагалось, что СУ-12 и СУ-35 будут работать вместе. Для этого сформировали штаты самоходных артиллерийских полков. Первый из них, №08/158, предполагал наличие в полку 17 СУ-12 и 8 СУ-35. Согласно штату, в полку была командирская СУ-12, четыре батареи СУ-12 и две батареи СУ-35. По факту использовался другой штат — №08/191. Согласно ему, в состав полка входило две батареи СУ-12 и три батареи СУ-35, в общей сложности 20 САУ.

Поначалу боевое применение СУ-12 и СУ-35 вполне вписывалось в концепцию штурмовых САУ. Правда, имелась вполне рядовая проблема. Частенько САП-ы действовали сами по себе, причем пехота действовала по принципу «вы же железные, вот и катитесь». Чем подобное заканчивалось, вполне ожидаемо. Собственно говоря, с той поры мало что изменилось. Что танки, что САУ являются средством поддержки пехоты, о чем последняя часто забывает. Впрочем, САУ было еще сложнее. Понимание, что САУ – это не танк, до командования на местах доходило не сразу. Во многом потери первых САП-ов были связаны именно с этим. Кроме того, имелась одна маленькая проблема. Изначально предполагалось, что САП-ы пойдут на усиление танковых корпусов. По факту ни один из самоходных артиллерийских полков в течение февраля-марта 1943 года так и не попал в ту структуру, куда изначально планировалось.

Когда понимание, что САУ не действуют в одиночку, всё же появилось, результаты стали несколько иными. Например, 19 марта 1943 года СУ-35 и СУ-12 из 1434-го САП сражались совместно с 1-й стрелковой бригадой и 50-м гвардейским танковым полком, на вооружении которого состояли Churchill II. Действие самоходных установок были весьма ограниченными, тем не менее, они достигли определенных успехов. Например, экипаж лейтенанта А.В. Каменского за период с 19 по 22 марта разрушил 3 ДЗОТ-а, 2 блиндажа с пехотой и 2 противотанковых орудия. 20 марта отличился лейтенант С.Н. Антонов, уничтоживший ДЗОТ, противотанковое орудие и 3 блиндажа. В докладе указывалось, что на подавление пулеметной точки этим машинам в среднем требуется 5–8 снарядов, а на ДОТ – 10–12. В среднем на один день боя для САУ требовалось примерно 3 боекомплекта. Наиболее эффективной дистанцией ведения огня являлись 300–400 метров.

Несмотря на все проблемы, связанные с освоением самоходных установок в войсках, стало ясно, что идея себя полностью оправдала. Это касалось как СУ-12, так и СУ-35. Особенно это касалось среднего «штурмовика», отлично показавшего себя в роли «открывашки» полевых укреплений. С другой стороны, опыт боёв показал, что смешанный состав работает не очень хорошо. Между СУ-12 и СУ-35 не было ничего общего. В сложившейся ситуации наиболее правильным решением становился пересмотр структуры самоходного артиллерийского полка. Таковым стал штат №010/453, утвержденный в апреле 1943 года. Теперь САП на СУ-35 (с апреля 1943 года СУ-122) имел четыре батареи по 4 САУ в каждой, плюс командирский Т-34. Для СУ-12 (СУ-76) ввели штат №010/456, который предусматривал пять батарей по 5 САУ в каждой, плюс командирская машина.

Ближе к лету 1943 года советские «штурмовики» всё чаще использовались для борьбы с вражеской бронетехникой

Последним штрихом к проведенным реформам советской самоходной артиллерии стал приказ НКО СССР № 0291 от 23 апреля 1943 года «О передаче самоходной артиллерии в ведение командующего бронетанковыми войсками Красной Армии». Согласно приказу, подписанному Сталиным, отныне ГБТУ КА подчинялись структуры, ответственные за производство и разработку самоходных установок. Таким образом, ситуации вроде битвы за У-11 теперь исключались. Была сформирована новая структура — Управление Самоходной Артиллерии Главного бронетанкового управления Красной армии (УСА ГБТУ КА). Вместе с тем, разработка артиллерийских систем для самоходных установок оставалась в ведении ГАУ КА. В ведении ГБТУ КА оказывались структуры, ответственные за формирование и подготовку экипажей самоходных установок. Касалось это как учебных полков самоходной артиллерии, так и учебных центров самоходной артиллерии.

Не менее интересная ситуация была и с боевым применением советских «штурмовиков». Все чаще эти машины использовались не только как средство огневой поддержки, но и в качестве истребителей танков. Разумеется, подобные функции также входили в список задач СУ-122, но являлись все же второстепенными. Бронебойных снарядов для М-30 на тот момент не существовало, кроме того, для подобных функций больше подходил телескопический прицел, которого у СУ-122 не было. Тем не менее, роль «стального кулака» СУ-122 изображала летом 1943 года с завидной регулярностью. Примером подобного использования стало применение 1435 САП. 25 мая 1943 года полк передали в состав 5-го танкового корпуса. К тому моменту 1435 САП имел весьма специфичный состав: он имел 17 СУ-76 и 4 СУ-122, то есть структура больше напоминала штат №08/158. К 12 июля 1943 года, когда 5-й ТК пошел в наступление, 1435 САП находился во взаимодействии с 24-й танковой бригадой. Следуя за танковой бригадой, самоходчики очень эффективно работали. Уже 13 июля они записали на свой счет первые 2 танка и 2 орудия. 20 июля, продолжая действовать по тому же принципу, 1435 САП записал на свой счет еще 8 танков. Всего же за 18 дней боевых действий самоходчики записали на свой счет 33 танка, 1 САУ, 38 автомашин, 18 зенитных орудий и 52 орудий других типов. Несмотря на малочисленность, значительная часть уничтоженных танков пришлась на работу СУ-122.

Схожая ситуация была и в случае с тяжелыми «штурмовиками» КВ-14 (с апреля 1943 года СУ-152). Изначально тяжелые САП формировались по штату №08/218, согласно которому имелось шесть батарей по 2 САУ в каждой. В апреле 1943 года появился штат №010/454, по нему в состав САП включили командирский КВ-1с и броневик БА-64 как средство разведки. Основная часть САП на СУ-152 была как раз в таком составе. Дебют советской тяжелой САУ состоялся на Курской дуге, где СУ-152 получила своё прозвище «Зверобой». Неоднозначность ситуации состояла в том, что в боекомплекте СУ-152 бронебойные снаряды отсутствовали, но от этого немецким танкистам было не легче. За период с 8 по 18 июля 1541-й САП отчитался о 7 уничтоженных Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E, 39 средних танках и 11 самоходных установках противника.

Вполне неплохо справлялась со своими задачами и СУ-122, хотя к лету 1943 года вовсю шла работа над сменщиком — СУ-85

Была ли концепция «штурмовиков» неправильной? Ответ на этот вопрос скорее отрицательный. Конечно, еще в мае 1943 года началось проектирование СУ-85, тем не менее, СУ-122 сложно назвать плохой машиной. Да, тесная, не очень подходящая для борьбы с танками, тем не менее, вполне удачная САУ. Особенно учитывая, что это была дебютная разработка группы Горлицкого. Кроме того, даже переориентация на борьбу с вражеской бронетехникой не особой изменило спектр выполняемых задач. Вражеские укрепления оставались одной из приоритетных целей. Наконец, далеко не только в Красной Армии бытовала мантра «вы же железные». Немцы свои «самоходные лафеты» частенько отправляли в «штурмовые» атаки. Да и американцы применяли M7 HMC для стрельбы на прямую наводку. И тут советские штурмовые САУ выглядели совсем в ином виде.

В заключение стоит отметить, что концепция трех «штурмовиков» продолжала оставаться приоритетной для Красной Армии до самого конца войны. У нее, безусловно, имелись свои минусы, но плюсов, с точки зрения командования, оказалось больше. Да и тот факт, что ИСУ-152, а также СУ-100, выросшие из этой концепции, служили долгие десятилетия, кое о чем говорит. И даже СУ-76М, прямой наследник СУ-12, служила довольно долго. Другой вопрос, что в дополнение к этим САУ требовались «самоходные лафеты», ведущие огонь по навесной траектории. Это направление у нас во время войны прозябало.

Список источников

- ЦАМО РФ

- РГАЭ

- РГАСПИ

- Документы Советской Эпохи

- РГАКФД

источник: https://dzen.ru/a/Y4X3Aaf_cDXmbzgK

Сама идея очень многообещающа, но автор всё запорол, сделав главгера суперменом. Он знает всё — от деталей производства хрусталя до методики производства булата, он владеет гипнозом, он врач-экстрасенс, способный излечить что угодно — от почечуя до генетических заболеваний методом воздействия на чакры и шмакры… как, собственно, такому сочувствовать-то? Какие-то похождения читера в мире позднего средневековья