Юрий Пашолок. Легкий штурмовой самоход с подвохом

История создания легкой самоходной артиллерийской установки СУ-12

Содержание:

Работы по легким САУ начались в Советском Союзе еще с конца 20-х годов. Первоначально предполагалось использовать шасси легкого танка Т-18 (МС-1), но далее появилось более перспективное шасси — Т-26. Именно этот танк стал рекордсменом по числу самоходных артиллерийских установок, созданных на его базе. Главной проблемой стало то, что дальше опытных серий САУ на его базе дело не продвинулось. Тем не менее, определенный опыт советское танкостроение получило. К концу весны 1941 года, когда работы по САУ возобновились, имелось четкое понимание, что необходимо Красной Армии. Легкие САУ предполагались трех типов — истребители танков с вращающейся башней, ЗСУ, а также легкие штурмовые САУ с 76-мм орудиями. Начавшаяся Великая Отечественная война смешала планы по выпуску САУ, но полного отказа от их выпуска не произошло. К концу 1941 года были сформулированы требования на несколько легких САУ, которые предполагалось создавать на шасси из агрегатов танка Т-60.

Весной-летом 1942 года в СССР началась реализация программы создания легких самоходных артиллерийских установок. Если средние и тяжелые САУ долгое время оставались в стадии эскизных проектов, то с боевыми машинами легкого класса ситуация развивалась иначе. Под общим руководством С.А. Гинзбурга коллективом КБ завода №37 в Свердловске было разработано и построено две САУ. Зенитная СУ-31 и штурмовая СУ-32 отличались не только назначением, но и шасси. В первом случае использовались агрегаты Т-60, во втором — Т-70. В связи с тем, что в конце июля 1942 года было решено переориентировать завод №37 на выпуск танков Т-34, работы по легким САУ там прекратились. Далее разработка началась в Кирове, на заводе №38. Инициировали ее постановлением ГКО №2429сс «О производстве опытных образцов артиллерийских самоходных установок», подписанным 80 лет назад. Так на свет появилась СУ-12, принятая на вооружение Красной Армии еще до завершения испытаний. О ее создании и пойдет речь в данном материале.

Новое задание по старым наработкам

Решение о том, что вместо Т-70 на заводе №37 будут выпускать Т-34, не сильно сказалось на программе разработки легких САУ. Дело в том, что еще в середине лета 1942 года на ГАЗ им. Молотова была запущена работа по модернизации танка Т-70. Прежде всего это касалось ходовой части, которая, как показала эксплуатация в войсках и заводские испытания, имела проблемы с перегрузкой. Еще раньше из программы производства исчез Т-60. В начале июля 1942 года по танку приняли решение об окончательном прекращении его выпуска. Таким образом, СУ-31 и СУ-32, в любом случае, ждали улучшенное шасси. Им стал Т-70Б, выпуск которого начался к концу сентября 1942 года. За это время удалось провести довольно большой объем испытаний, который позволил окончательно определить, какое шасси будет использовано как база для развития.

СУ-31, прародитель СУ-12. Подчеркнутый пункт недостатков крайне любопытный. Странно, что проблему с работой двух КПП тогда не заметили

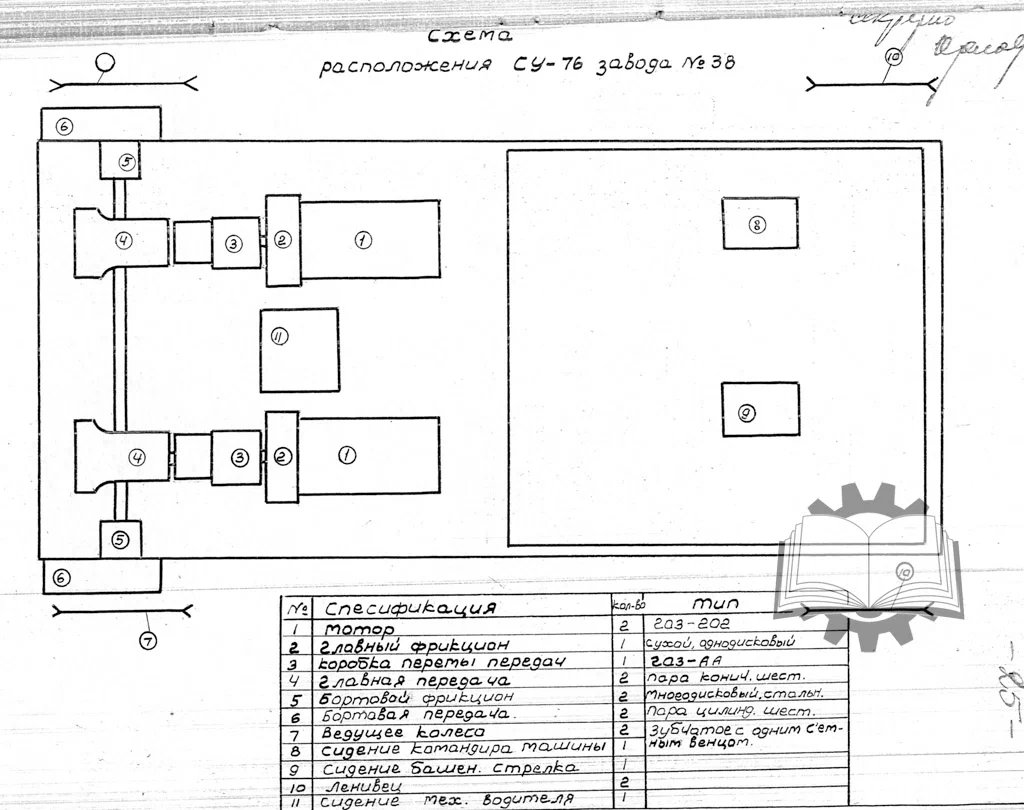

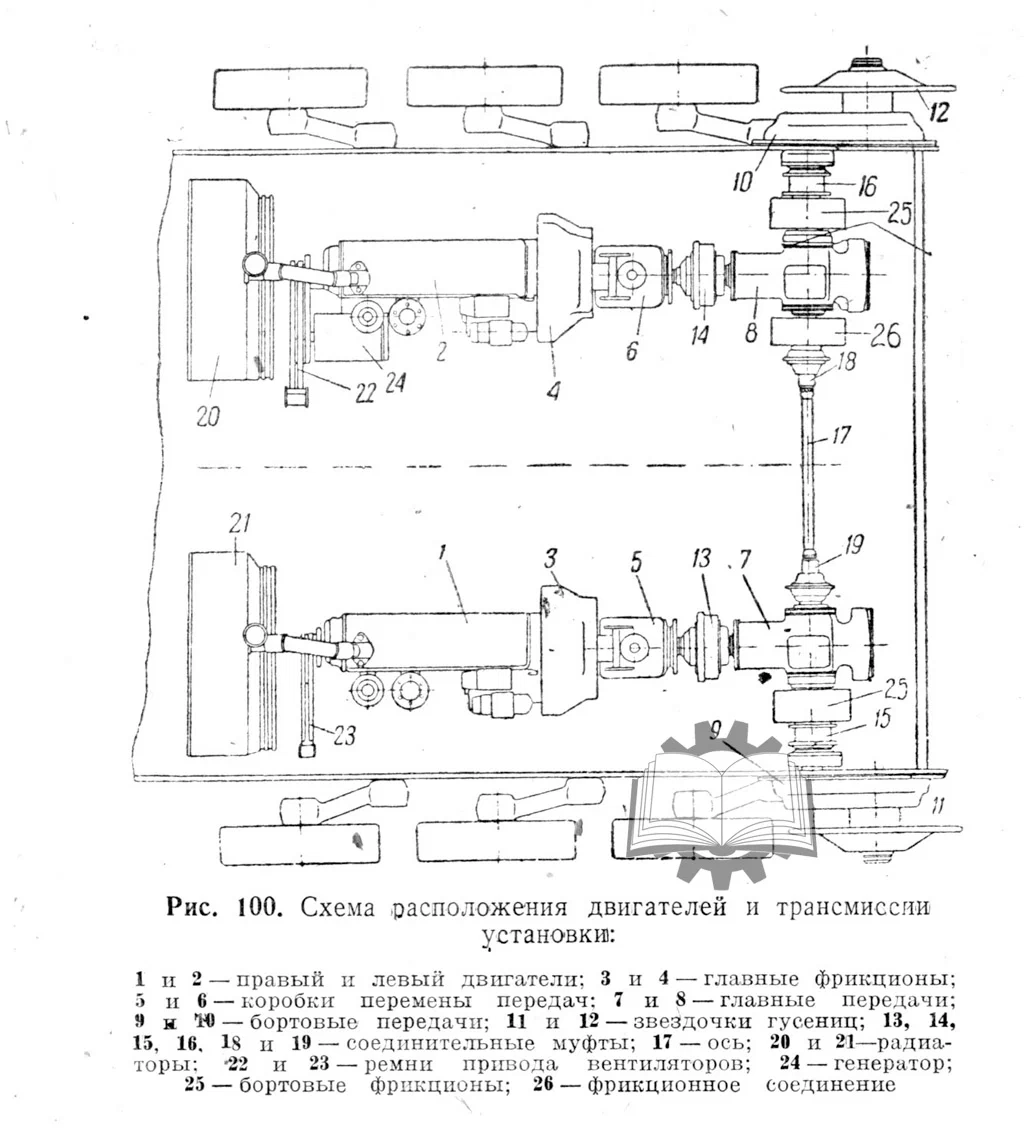

Результат оказался несколько неожиданный. Если по ходовой части было понятно, что следует дождаться Т-70Б, то с моторно-трансмиссионной группой ситуация выглядела иначе. С одной стороны, при осмотре СУ-31 обнаружились следы выработки шестерен на правой коробке передач. С другой стороны, ЗСУ показала преимущество по проходимости. Более важным моментом стало то, что у СУ-32 наблюдался перегрев системы охлаждения. Тот же самые проблемы, но в меньшей степени, наблюдались и у Т-70, в случае с СУ-32 дело усугубилось не совсем удачной компоновкой системы охлаждения. Это привело к тому, что С.А. Гинзбург, курировавший работы, выбрал схему СУ-31. На выработку шестерен правой КПП он тогда внимание не обратил, и абсолютно зря. Результаты испытаний пока говорили о его правоте с точки зрения концепции шасси с параллельным расположением моторов ГАЗ-11 модель 202.

Подготовительные работы по перезапуску разработки легкой штурмовой САУ началась в первой половины октября 1942 года. На тот момент производство легких танков, необходимых как база для САУ, шло на двух заводах — ГАЗ им.Молотова в Горьком и завод №38 НКТП в Кирове. На ГАЗ уже собрался сильный коллектив под руководством Н.А. Астрова. Сформировался он и на заводе №38. Возглавил заводское КБ М.Н. Щукин, до войны занимавшийся паровозами. Начало войны заставило Михаила Николаевича кардинально сменить деятельность. Под его руководством КБ завода №38 провело немало опытных работ, включая проектирование танка массой 14-17 тонн. Вместе с тем, завод №38 находился, можно сказать, в кильватере ГАЗ. Вполне возможно, именно поэтому Гинзбург выбрал именно это КБ как главную площадку для дальнейшего развития темы легких САУ. Не стоит забывать, что у ГАЗ хватало других забот, поэтому существовал риск срыва работ по САУ. В этом смысле Гинзбург оказался прав. В Кирове спокойно отнеслись к тому, что будут разрабатывать боевую машину по чужому проекту. На завод №38 передали документацию по СУ-31 и СУ-32, она легла в основу новой машины.

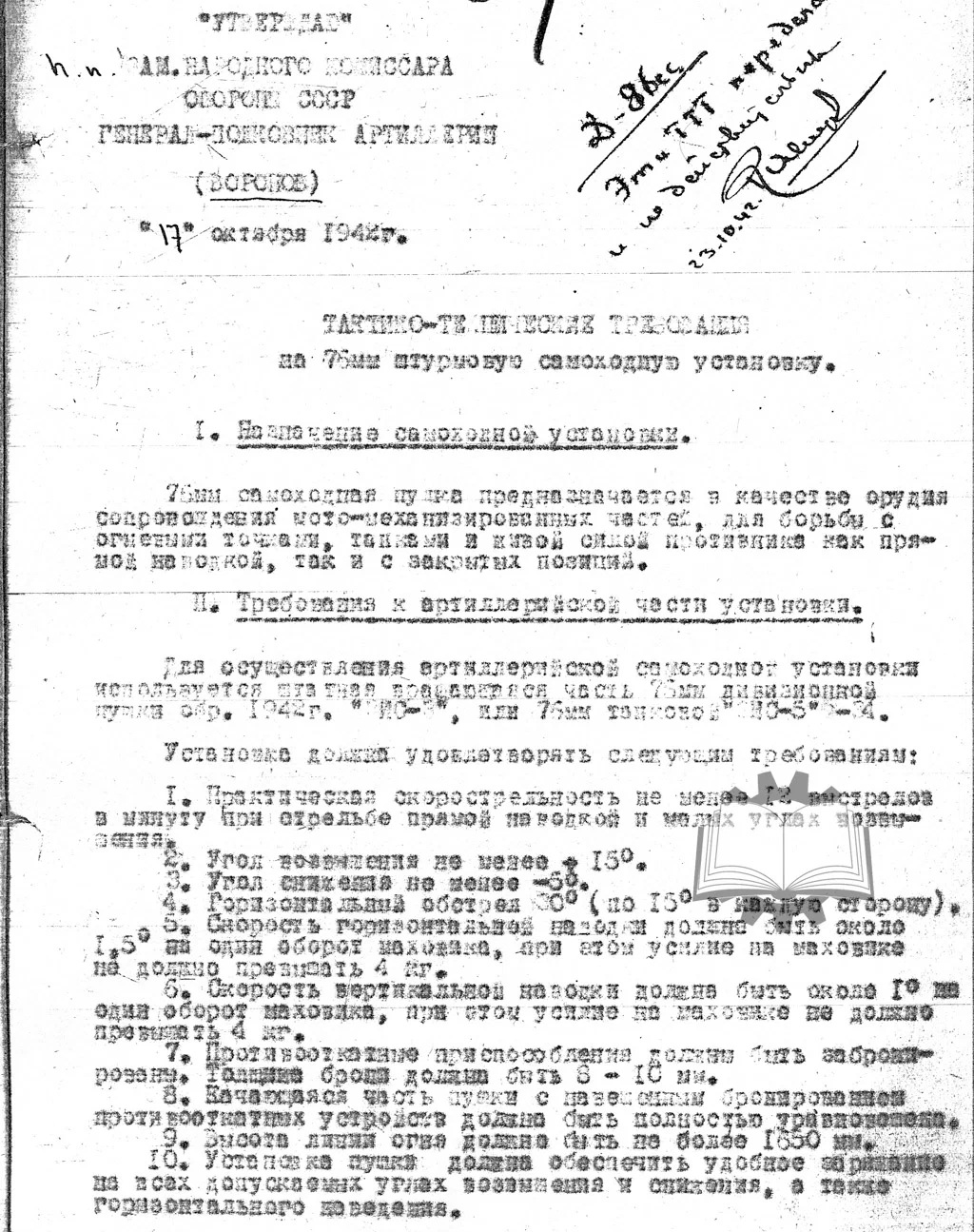

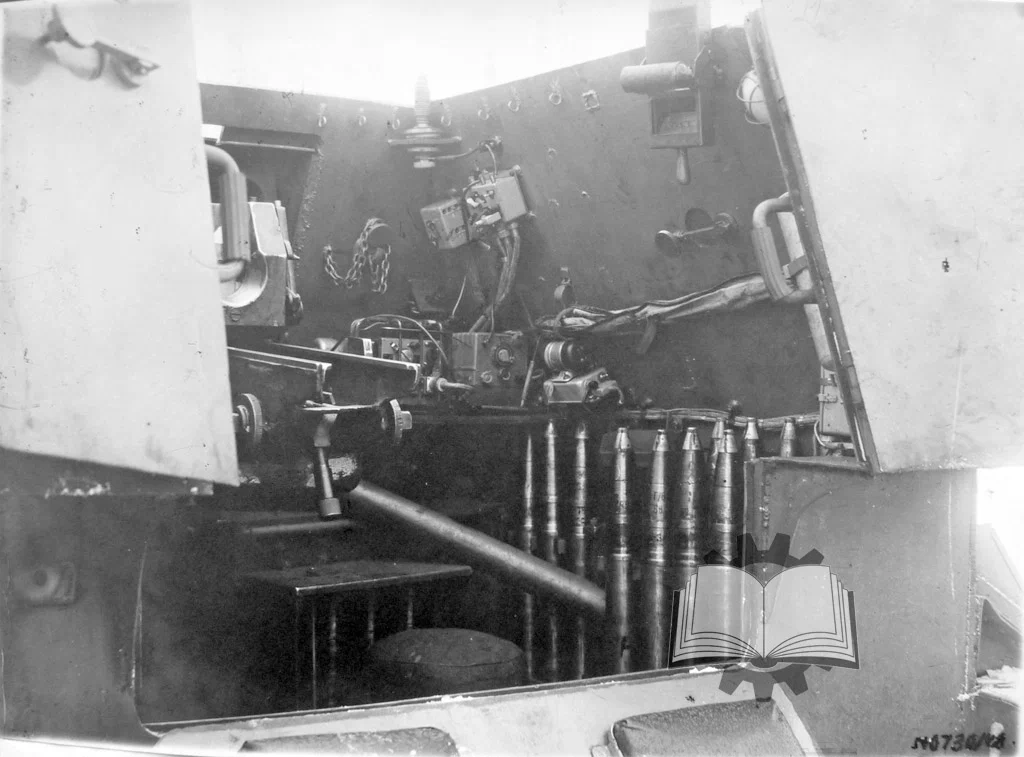

Тактико-технические требования на «76-мм штурмовую самоходную установку» были утверждены 17 октября 1942 года. Согласно им, шасси проектировалось на базе агрегатов серийного танка Т-70. Тонкость момента в том, что уточнений по моторно-трансмиссионной группе не имелось. По факту же Гинзбург протащил схему с параллельным расположением моторов. При разработке учитывались выявленные на СУ-32 недостатки. В частности, требования предусматривали закрытое сзади боевое отделение, для входа расчета предусматривался люк. Лобовая броня корпуса и рубки достигала толщины 35 мм, бортов и кормы — 15 мм. Боекомплект составлял 60 унитаров, а вот с орудием поначалу до конца не определились. Помимо отработанной на СУ-32 системы с установкой 76-мм дивизионной пушки ЗИС-3 имелся и второй вариант — установка 76-мм танковой пушки ЗИС-5. Такая установка, разработанная в двух вариантах, получила обозначение ЗИК-7. Она получалась компактнее и легче, а также имела более надежную бронировку.

По ряду причин от ЗИК-7 пришлось отказаться. Несмотря на очевидные преимущества, имевшиеся потенциальные проблемы не позволяли быстро освоить эту систему. КБ завода №8, которое разработало ЗИК-7, оказалось перегружено заданиями, а сам завод несколько пострадал от организации выпуска Т-34. У него забрали один из недостроенных цехов, так что возможности для выпуска орудий оказались ограничены. В результате орудие стало безальтернативным. ЗИС-3 с обрезанными станинами была не идеальным, зато наиболее быстро реализуемым решением по артиллерийской системе. Что же касается шасси, которое получило заводское обозначение СУ-12, то оно максимально использовало наработки по СУ-31 и СУ-32. Это обеспечило быстрое выполнение важного правительственного задания.

«Не торопись!»

Сроки, указанные в постановлении ГКО №2429сс, изначально выглядели чересчур оптимистичными. Согласно постановлению, сроком изготовления 76-мм штурмовой САУ указывалось 15 ноября 1942 года. При всём желании так быстро машину изготовить не представлялось возможным. Не говоря о том, что ее требовалось еще разработать. Как уже говорилось выше, в чистом виде СУ-31 или СУ-32 не годились, а завод №38 только осваивал базу Т-70Б. Видимо, в НКТП это понимали, поэтому и устроили конкурс, возложив задание на изготовление легкой штурмовой САУ еще и на ГАЗ им. Молотова.

Работы по СУ-12 шли оперативно, хотя очевидным было то, что в такие сжатые сроки успеть невозможно. Кроме того, в дальнейшем появились дополнительные требования. Боевая масса не должна была превышать 10 тонн, а общая высота 2000 мм, данные значения взяли от СУ-32. Между тем, новая машина строилась на агрегатах Т-70Б, ходовая часть которого была тяжелее. Кроме того, требования защиты с кормы означали, что брони будет больше. А она тоже что-то весит. Наконец, составители требований слегка так забыли, что СУ-31 имела боевую массу 10,5 тонн. Одним словом, не стоит удивляться, почему СУ-12 в некоторые из пунктов требований не вписалась.

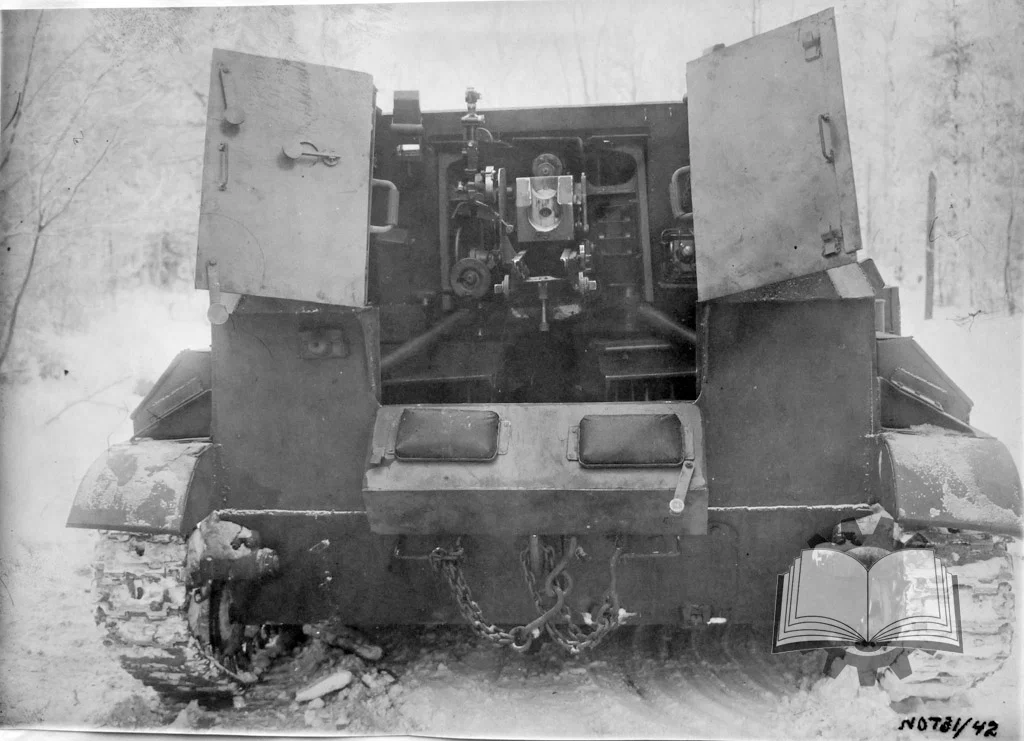

Несмотря на то, что базой для СУ-12 выступал Т-70Б, прародитель новой штурмовой САУ угадывался легко. Характерные «уши» воздухозаборников и жалюзи выхлопной системы по бортам достались от СУ-31. Также легко вычислялись порты для ручного запуска, расположенные на нижнем лобовом листе корпуса. В наследство досталась и жутковатая система со здоровенным рычагом, которым переключались коробки передач. Компоновка боевого отделения также легко угадывалась. Вместе с тем, по сравнению с предшественником (СУ-32), имелись принципиальные отличия. Во-первых, как и было прописано в задании, рубка была закрытой с кормы. Она получила трехстворчатый люк, открывающийся вбок и вниз. Опускающаяся вниз створка делалась с учетом обеспечения удобства подачи унитаров снаружи, это было актуально при стрельбе с закрытых позиций. Во-вторых, при проектировании СУ-12 отказались от смотровых лючков по бортам рубки. Вместо них использовались перископические смотровые приборы, напоминавшие MK-IV, более эффективные для обзора. Также появились порты для стрельбы из личного оружия. В-третьих, на СУ-12 отказались от курсовой установки пулемета ДТ. Вместо нее в лобовой части рубки появился пистолетный порт, который также использовался для стрельбы из ППШ.

Ширина СУ-12 достигла 2740 мм, что оказалось немного меньше, чем СУ-31. Также на 200 мм уменьшилась длина, это позволило немного сэкономить массу, хотя она всё равно оказалась выше требований — 11 тонн. Высота машины достигла 2200 мм, что также превышало требования. Вместе с тем, иных вариантов у Гинзбурга и КБ завода №38 не имелось. Да и назвать плохой СУ-12 точно не получится. Особенно если сравнивать с немецкими истребителями танков семейства Marder. Особенно показательным выглядит сравнение с появившейся чуть позже 7.5 cm Pak 43/3 auf Sfl.38 (Ausf.M) Motor vorn, она же Panzerjäger 38. Боевое отделение немецко-чешской машины получилось теснее, боекомплект на треть меньше, высота больше на 280 мм. При той же боевой массе толщина брони оказалась еще меньше. Чтобы снять мотор у немецкой машины, требовалось снять орудие и часть рубки. У СУ-12 моторы снимались безо всяких проблем, также обеспечивался быстрый доступ к элементам трансмиссии. А всё потому, что немцы адаптировали танковое шасси, в то время как Гинзбург брал от Т-70 агрегаты. Поэтому шасси СУ-12 получилось шире, длиннее и просторнее. Наконец, СУ-12 делалась универсальной. Угол возвышения составил 25 градусов, что позволяло использовать машину для стрельбы с закрытых позиций.

Несмотря на нереалистичные сроки постройки опытного образца СУ-12, КБ завода №38 очень ответственно подошло к заданию. Согласно отчету о состоянии опытных работ по ГАУ КА, 21 ноября 1942 года САУ, вместе с ЗСУ-11, создававшейся на том же шасси, проходили заводские испытания. Со стороны ГАУ КА работы курировал инженер-майор Гетманов. Заводские испытания были закончены 27 ноября (пройдено 112 километров), а 30 числа СУ-12 направлялась на Гороховецкий АНИОП. В Кирове работали явно быстрее, чем в Горьком: по состоянию на 28 ноября 1942 года СУ-71, прямой конкурент СУ-12, только приступал к заводским испытаниям.

Поскольку было очевидно, какая САУ является фаворитом, в НКТП и ГКО поторопились. 2 декабря 1942 года Сталин подписал постановление ГКО №2559 «Об организации производства самоходных артиллерийских установок на Уралмашзаводе и заводе № 38». Первые СУ-12 завод №38 сдавал в декабре 1942 года, при этом декабрь становился последним месяцем, когда в Кирове выпускали Т-70Б. Тонкость момента заключалась в том, что на полигонные испытания СУ-12 прибыла 6 декабря. Сложилась тупиковая ситуация: в серию запускалась еще не испытанная машина, причем отсрочки уже не предусматривалось. То же самое случилось с другой САУ — У-35. Причем там ситуация оказалась еще сложнее, поскольку выявилась масса недостатков боевого отделения.

Именно с орудийной частью у СУ-12 дела обстояли вполне неплохо. Удалось достигнуть скорострельности 12 выстрелов в минуту, всего произвели 350 выстрелов. Главной претензией стала несколько громоздкая конструкция орудийной установки. Комиссия потребовала ее переделать по типу СУ-71, но от этого требования отмахнулись. Более интересной оказалась ситуация вокруг ходовых испытаний, начавшихся 9 декабря 1942 года. Поначалу всё шло нормально, но на 400-м километре испытаний случилась поломка КПП правого мотора. Промотаем немного назад… У СУ-31 износ шел также у шестерен правой КПП, но машина была на полтонны легче, а также не ездила по снегу. После поломки КПП правого двигателя СУ-12, не потеряв ход, прошла еще 50 километров.

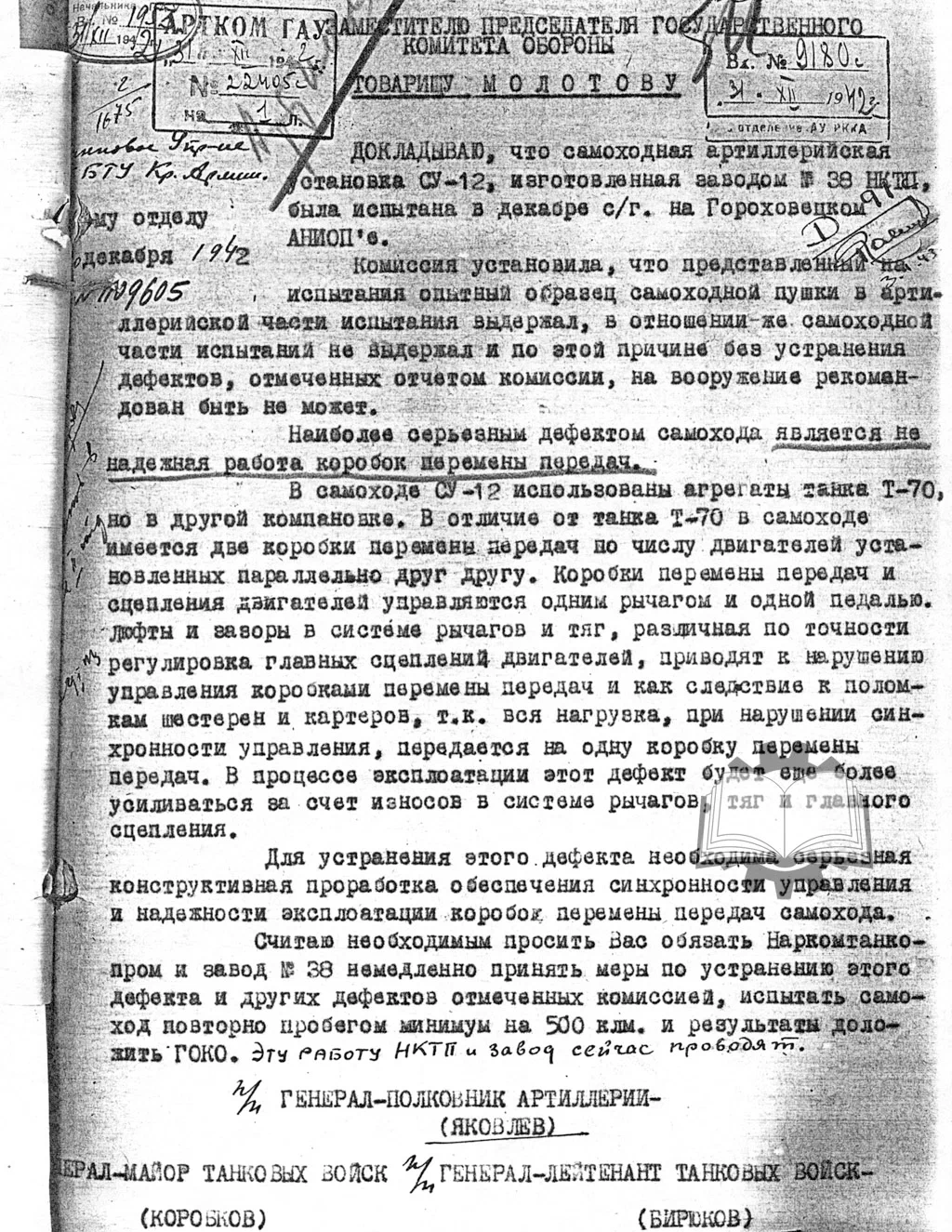

18 декабря 1942 года комиссия признала СУ-12 и СУ-71 не выдержавшими ходовые испытания. Причиной в ГАУ КА указывали конструктивный дефект механизма синхронного управления КПП и низкую прочность КПП. В НКТП с этим согласились лишь частично. Гинзбург в своём письме отстаивал предложенную систему с параллельным расположением моторов. Одновременно он указывал на низкое качество КПП, прежде всего шестерен. В письме от 17 декабря 1942 начальник ГАУ КА генерал-полковник Н.Д. Яковлев прямо указывал, что в таком виде запускать СУ-12 в серию нельзя. Он требовал доработать машину и провести испытания, пройдя маршрут не менее 500 километров.

Решение сверху отказалось иным. НКТП смог продавить запуск СУ-12 в серию, при этом машину немного доработали. Тем не менее, в серию СУ-12 пошла с неустранимым дефектом, причем ситуация сложилась так, что действия Гинзбурга иначе, как вредительством, трактовать было невозможно. На самом деле Семён Александрович оказался между молотом и наковальней. Самая большая ошибка была совершена 2 декабря 1942 года, когда еще не испытанную САУ приняли на вооружение. Всё остальное было уже следствием этой ошибки.

Список источников

- ЦАМО РФ

- РГАЭ

- РГАСПИ

- Архив автора

источник: https://dzen.ru/a/Y0Z-dp23TkC63I2Z?&