Взрыв раньше, взрыв позже.

А в первых числах сентября 1905 года, всего через неделю после заключения мира между Россией и Японией, в порту Сасебо — в главной базе японского флота — взорвался и затонул «Микаса»: флагманский корабль адмирала Хейхациро Того, выдержавший десятки попаданий тяжёлых русских снарядов в боях в Жёлтом море и при Цусиме. Причиной взрыва стал случайный пожар в артиллерийском погребе, вызвавший возгорание боезапаса. При взрыве погибло двести пятьдесят членов экипажа «Микаса» и ещё триста пятьдесят было ранено — это больше, чем потерял весь японский флот в Цусимском сражении.

«Ну почему этот злосчастный взрыв не произошел хотя бы четырьмя месяцами раньше?! — с горечью говорили русские морские офицеры, сворачивая газеты с кратким сообщением о взрыве в Сасебо. — Почему фортуна перестала улыбаться противнику только сейчас, когда уже ничего не изменишь и не вернешь к жизни тысячи наших погибших товарищей?».

А если бы произошел???

***

Содержание:

РАНЬШЕ

Из-за облаков на несколько минут выглянуло солнце, осветив морской простор. Неприятельские корабли приближались. Наши офицеры старались определить их типы. Кто-то, указывая на головного, удивленно воскликнул:

– Смотрите: головным «Сикисима»!

— Точно!

— Нет «Микасы»!

– Потонул подлец!

Головным действительно оказался «Сикисима» под флагом адмирала Того. За ним следовали броненосцы «Фудзи» и «Асахи», и броненосные крейсеры «Кассуга» и «Ниссин».

Вслед за этими кораблями выступили еще шесть броненосных крейсеров: «Идзумо» под флагом адмирала Камимура, «Якумо», «Асама», «Адзума», «Токива» и «Ивате».

Что случилось с флагманом адмирала Того? Подорвался ли он на мине или его потопила подводная лодка, о которых мы так много слышали? Может он стал жертвой тарана как броненосец «Виктория»? Версий что произошло с «Микасой» было множество, но ни одна не давала ответ на вопрос что произошло с японским флагманом…

(«Цусима». Новиков-Прибой)

***

Броненосец «Микаса» взорвался в мае 1905 года, но адмирала Того на борту не было. Да, японцам очень неприятно было осознавать гибель флагмана, тем более перед приход русской эскадры, но делать нечего – если есть возможность победить, ей надо воспользоваться, если проиграть – то лучше смерть в бою. Итак, у японцев только три броненосца, а значит…. а вот насчет противоположного результата, есть сомнения.

В РИ четыре японских броненосца выпустили 446 снарядов, следовательно, три японских броненосца выпустят 334 снаряда (всего 384 снаряда калибром 254-305мм), т.е. попаданий в русские корабли и меньше и реже. Но, это по-прежнему японские фугасные снаряды, дающие кучу осколков, вызывающие пожары, выводят из строя приборы управления огнем. Поэтому, эффективный огонь русской эскадры так же прекращается, но не через 10-15 минут как в РИ, а только через 15-25 (максимум 30) минут. Да японские броненосцы получают больше повреждений – как за счет того, что их меньше, так и за счет того, что русские дольше стреляют точнее. Не исключено, что придется чиниться не только «Асаме», но и «Сикисиме», но на общий итог сражения – победа японцев — это не влияет.

«Суворов» как и в РИ, выход из строя, и потопление миноносцами.

«Александр-3» выход из строя, остается в строю боеспособность фактически на нуле.

«Бородино», остается в строю, боеспособность фактически на нуле.

«Орел» остается в строю, боеспособность выше, чем в РИ.

«Ослябя» потоплен где-то в середине сражения.

«Ушаков» не получает роковых повреждений.

«Сисой Великий», получает повреждения позднее, но в целом, как и в реальной истории (хотя может быть, не получает повреждений в носовой части, теперь уклоняется от торпед, и сохраняет силу).

«Наварин» и «Нахимов» — как и в РИ, жертвы миноносцев.

Таким образом, Небогатов имеет минимум 7 кораблей: «Николай-1», «Апраксин», «Сенявин», «Ушаков», «Орел», «Александр-3», «Бородино» (возможно «Сисой Великий»), не говоря уже про «Изумруд».

Впрочем, в этом случае и Энквист может остаться.

***

Да, «Александр-3» и «Бородино» могут отстать и стать добычей японских миноносцев, и в таком случае, история возвращается к реальной. Хотя сторонники миноносцев и торпед укрепят свои позиции: ведь от артиллерии в сражении погибнет только «Ослябя», а миноносцы собирают обильную жатву – «Суворов», «Александр», «Бородино», «Наварин», «Нахимов» и «Мономах».

***

Вот только боевая сила эскадры Небогатова возросла не сильно. «Александр», «Бородино» и «Орел» фактически израсходовали боезапас и лишились артиллерии. Конечно, японские корабли массово лишались стволов артиллерии – но на бой, а фактически расстрел русской эскадры их хватит.

Дальше варианты:

Потопление.

Русская эскадра открывает огонь (например Небогатов не знал о реальной слабости своих кораблей и посчитал что японцы понесли тяжелые потери, поэтому никой сдачи), и героически гибнет под огнем японских снарядов. В этом случае погибнуть может и «Изумруд», раз эскадра не сдается, а сражается, то прорыв теперь будет выглядеть как бегство….

Сдача.

Русская эскадра, как и в реальной истории сдается. И за счет «Александра», «Бородино» и «Ушакова», (точнее их не гибели) потери русских в сражении уменьшаются на человек пятьсот. При этом, учитывая повреждения броненосцев, команды «Александра», «Бородино» и «Орла» (последний под вопросом – все же он пострадал меньше) будут признаны не виновными.

Само утопление.

Все-таки «Александр-3» был гвардейским кораблем, да и «Ушаков» продемонстрировал желание драться до конца, так что после сигнала Небогатова, часть русских кораблей может активно затапливаться, и их примеру следуют остальные корабли. В конечном счете, это выход и для Небогатова…

Утопление и сдача.

Куда более вероятен синтез обоих вариантов, когда часть русских кораблей сдается, а часть открывают кингстоны.

Однако, особых развилок нет. Русская эскадра разгромлена в Цусимском сражении, русско-японская война заканчивается победой Японии

***

РАНЬШЕ

Таинственный взрыв уничтоживший броненосец «Микаса», оказался не единственным, а только первым среди чреды взрывов на кораблях японского флота.

25 августа в ходе взрыва погиб бронепалубный крейсер «Мацусима» — ветеран японско-китайской войны. В Российской историографии, гибель «Мацусимы» приписывают то подводной лодке, то мине (естественно русской), однако, японцы посчитали взрыв внутренним.

****

ПОЗЖЕ

Первая мировая война неприятностей японскому флоту не принесла (да некоторые легкие крейсера погибли). Но 20-е годы с полным правом можно было назвать «взрывающимися».

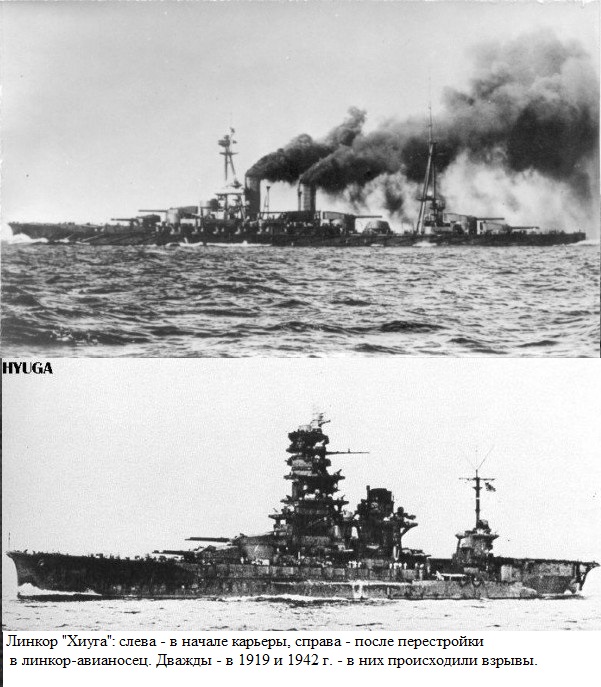

Сначала, в 1919 г. во время салютных стрельб на Императорском параде (!) в Токийской бухте произошёл взрыв заряда в башне новейшего японского линкора «Хиуга». Он разрушил кормовую группу башен (в РИ взрыв разрушивший кормовые башни был в 1942 году). Взрыв «Хюги» можно было назвать предупреждением, так как в 1922 году, во время Вашингтонской конференции, произошло сразу два взрыва:

В январе 1922 г. взрыв погребов оборвал карьеру одного из мощнейших броненосных крейсеров мира — «Цукуба», а ещё через полгода, при подобных обстоятельствах погиб один из двух первых японских дредноутов «Кавачи».

Учитывая, что оба корабля и так подлежали к списыванию, то родилось множество карикатур, смысл которых сводился к «Япония так хочет выполнить пожелания, что списывает корабли с экипажами сразу».

Несмотря на гибель двух кораблей, роль они сыграли – квота Японии по флоту достигала 3,5.

В начале 1930 года Япония приняла участие в Лондонской конференции, по итогам которой была вынуждена подписать Лондонский морской договор 1930 года. Согласно этому документу, число тяжёлых крейсеров японского флота ограничивалось 16 единицами. К тому времени в строю уже находились по два тяжёлых крейсера типов «Фурутака» и «Аоба», четыре типа «Мёко» и находились в достройке четыре единицы типа «Такао». Таким образом, японцы без помех приступили к постройке следующей серии тяжелых крейсеров, получивших наименование «Могами».

США и Великобритания отреагировали созданием собственных тяжелых крейсеров – «Бруклин» и «Белфаст».

Страны приближались к войне…

*******

Бой в море Сибуян

В октябре 1944 года японские суперлинкоры были наконец брошены в серьёзный бой. Американцы начали высадку на Филиппины, и в случае успеха операции могли разрушить японский оборонительный периметр и отрезать Японию от основных источников сырья и нефти. Ставка была слишком высока, и японское командование приняло решение о проведении генерального сражения. Составленный им план «Се-Го» («Победа») являлся незаурядным достижением оперативного искусства. Поскольку авианосные силы Императорского флота Японии были выбиты к тому времени в сражениях, главная роль отводилась крупным артиллерийским кораблям.

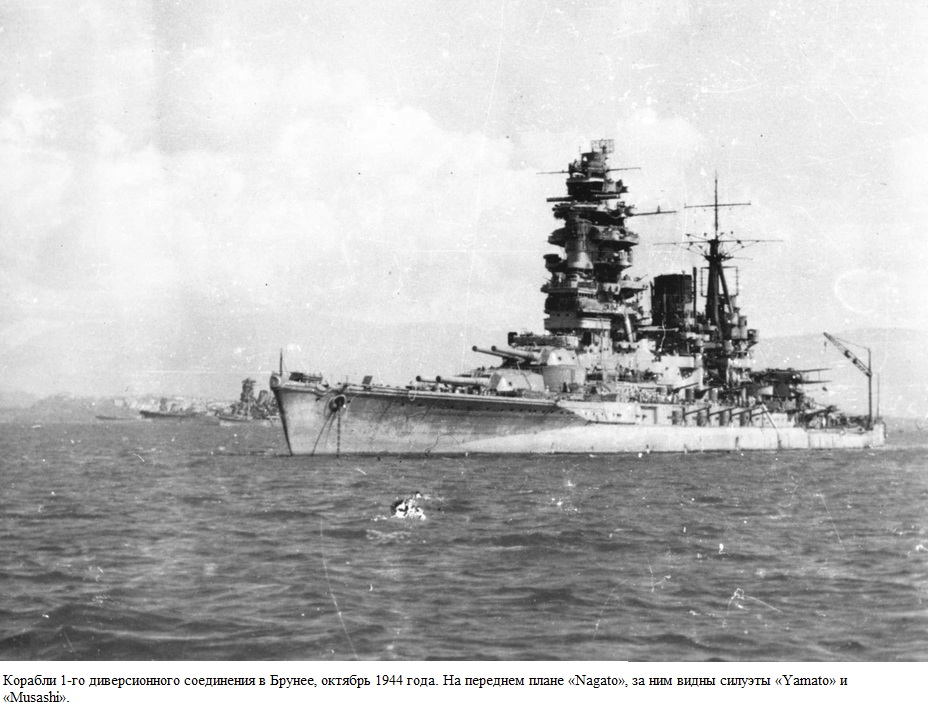

Северная группа, включавшая немногие уцелевшие авианосцы, должна была сыграть роль приманки для 38-го оперативного соединения — главной ударной силы американского флота. Основной удар по десантным судам должно было нанести 1-е диверсионное соединение вице-адмирала Куриты. В его состав входили 5 линкоров, включая «Ямато» и «Мусаси», 10 тяжёлых и 2 лёгких крейсера, 15 эсминцев. Соединение должно было ночью преодолеть пролив Сан-Бернардино и утром атаковать десантные суда у острова Лейте. Поддержку ему оказывало меньшее по силам 2-е диверсионное соединение вице-адмирала Нисимуры, следовавшее проливом Суригао.

22 октября 1-е диверсионное соединение вышло в море и уже на следующий день было атаковано американскими подлодками, потопившими два тяжёлых крейсера. Утром 24 октября, когда соединение Куриты находилось в море Сибуян, начались массированные атаки американской палубной авиации.

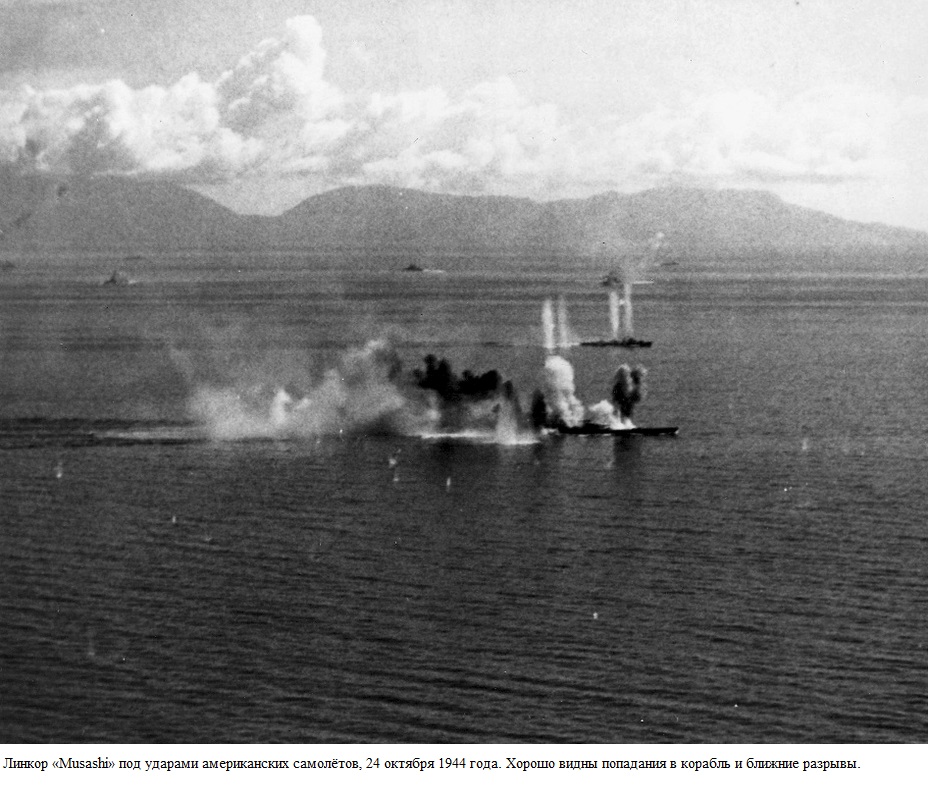

24 октября в 8:10 Центральное соединение было обнаружено разведывательными самолётами 3-го флота США в море Сибуян, на подходе к проливу Сан-Бернардино в центральной части Филиппин. Многочисленная авиация, имевшаяся у Хэлси, позволяла ему одновременно решать несколько задач. Утром 24 октября самолёты 3-го флота атаковали южное японское соединение, повредив линкор «Fuso». Параллельно с этим утром и днём оперативное соединение 38 подверглось ударам японской базовой авиации и немногочисленных палубных самолётов Одзавы — итогом стала гибель лёгкого авианосца «Princeton» (повреждён пикирующим бомбардировщиком, затоплен в 17:50). Тем не менее штаб Хэлси организовал серию мощных воздушных атак на Центральное соединение, известных как бой в море Сибуян.

Удары по кораблям Куриты начались в 10:20 и продолжались до 15:30, в них участвовали около 260 американских самолётов. Основную роль в сражении сыграли оперативные группы 38.2 контр-адмирала Джеральда Богана (тяжёлый авианосец «Intrepid», лёгкие авианосцы «Independence» и «Cabot») и 38.3 контр-адмирала Фредерика Шермана (тяжёлые авианосцы «Essex» и «Lexington», лёгкий авианосец «Langley»). Центральное соединение поочерёдно атаковали шесть ударных волн, воздушного прикрытия корабли Куриты так и не получили. Численное преимущество американцев в воздухе и слабая подготовка большинства японских пилотов сделали своё дело. Попытки взаимодействия с армейской авиацией не предпринимались флотским командованием в принципе, после войны Курита заявил на допросе:

«Обращений к армии не делалось; я не знал вообще, имелись ли там армейские самолёты или нет».

Японские корабли шли строем ПВО и активно вели заградительный огонь (в том числе главным калибром линкоров) с использованием шрапнельных зажигательных снарядов Тип 3, но потери американцев оказались минимальными — в качестве наибольшей цифры называется 20 сбитых самолётов.

Сконцентрируй американцы атаки сразу, им удалось бы добиться победы – потопив один из линкоров. Но в первом ударе досталось «Муцу», потом (второй удар) – «Ямато» и «Нагато», в третьем, и последующих ударах целью стал «Мусаси». В результате этих ударов, соединение Куриты потеряло боеспособность (общие потери на японских кораблях достигли тысячи человек), и было вынуждено покинуть сражение.

Судьба четверки самых мощных линкоров Японии оказалась в чем-то сходной, а в чем-то различной.

«Ямато» и «Мусами» вернулись к родным берегам только 22 ноября 1944 года и были сразу поставлены на ремонт и модернизацию, которая закончилась в январе 1945 года и оказалась для них последней. Между тем война переместилась к берегам Японии. 1 апреля 1945 года американские войска высадились на Окинаве. Поскольку в условиях подавляющего превосходства противника гарнизон острова не имел никаких шансов отразить десант, японское командование сделало основную ставку на самоубийственные методы борьбы. Не остался в стороне и флот, предложивший использовать «Ямато» и «Мусаси» для атаки неприятельских десантных судов, несмотря на господство противника в воздухе и на море.

Утром 6 апреля 1945 года соединение в составе «Ямато», «Мусаси», 2 лёгких крейсеров и 8 эсминцев вышло в море для участия в операции «Тэн-ити-го» («Небеса-1»). Перед соединением была поставлена задача — «атака неприятельского флота и судов снабжения и их уничтожение». В случае затруднений с возвращением на базу «Ямато» и «Мусаси» предписывалось выброситься на отмель у побережья Окинавы и поддерживать армейские части артиллерийским огнём. Предполагалось также, что этот рейд отвлечёт палубную авиацию противника и облегчит намеченные на 7 апреля массированные атаки камикадзе на десантные средства американского флота у берегов Окинавы. План с самого начала носил самоубийственный характер.

Японское соединение было обнаружено противником рано утром 7 апреля. Хотя моряки с американских линкоров хотели помериться с силами с самыми мощными японскими линкорами, командование (не исключено что опасаясь именно огневой мощи противника, сделало ставку на авиацию. В течение дня японские суперлинкоры «Ямато» и «Мусаси» подверглись мощным атакам американских палубных самолётов. Под постоянными атаками американской авиации, мощь японских кораблей уменьшалась, но они продолжали двигаться вперед. Около 15.30 из-за смещения 460-мм снарядов от крена произошёл взрыв носового погреба артиллерии главного калибра, после чего «Ямато» (получивший 10 торпед и 13 авиабомб) затонул. Систершип «Муссаси» (получивший 19 торпед и 17 бомб) продержался дольше – он затонул только в 20.04.

Потери американской стороны за время миссии составили 47 самолётов, ещё 6 разбились при посадке и 5 были списаны в утиль по возвращении. При атаке «Ямато» американцы потеряли 10 самолётов (4 SB2C, 3 TBF, 3 F6F) и 12 членов экипажей.

«Нагато» и «Муцу» 24 октября во время налёта палубной авиации США в линкор попало 2 авиабомбы.

28 октября линкоры вернулся в Бруней. 16 ноября «Нагато» и «Муцу» в порту Брунея были атакованы американской авиацией.

С 17 ноября соединение линейных кораблей совершало переход в японские воды, прибыв в Йокосуку 24 (25) ноября.

До 10 февраля 1944 года на «Нагато» и «Муцу» проводился ремонт и замена вооружения, после чего его использовали для береговой обороны. 20 апреля корабли был выведен в резерв.

С 1 июня 1945 года линкоры входил в состав флота береговой обороны.

Во время налёта палубной авиации США 18 июля линкоры получили многочисленные повреждения,

Император Японии 15 августа 1945 года объявил о капитуляции. 29 августа в территориальные воды Японии вошли американские боевые корабли.

15 сентября 1945 года линкоры «Нагато» и «Муцу» был выведены из состава флота.

После капитуляции Японии «Нагато» и «Муцу» отошёл к США. Было решено использовать корабли в испытаниях ядерного оружия.

С 18 марта по 4 апреля 1946 года линкор совершил переход на атолл Эниветок.

В связи с тем, что согласно плану испытаний, приближённых к боевым, требовалось задействовать корабли в состоянии боевой готовности, оба японских линкора имели солидные запасы горючего и боеприпасов. Именно это решение – иметь боезапас на линкорах, привело к трагедии. В то время, как на борту «Муцу» находились американские специалисты, готовящие корабль к испытаниям, взорвался боезапас в кормовой башне.

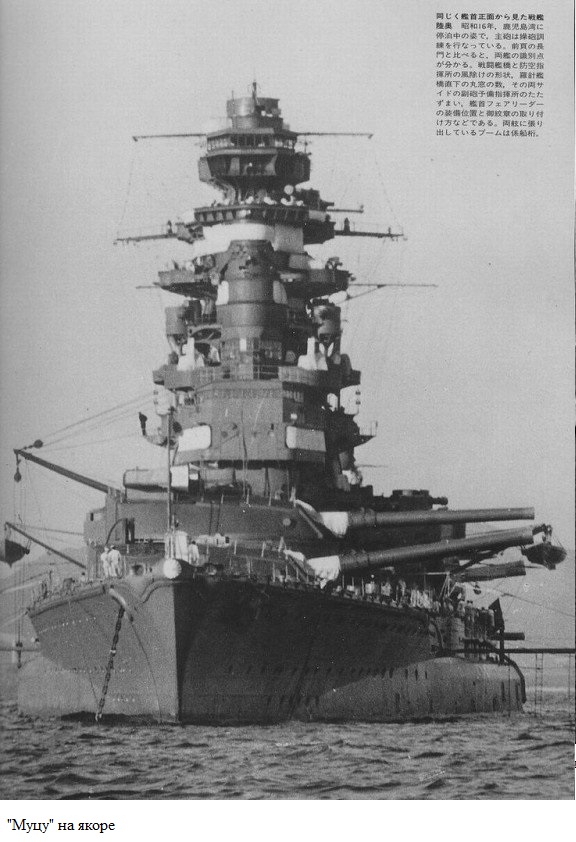

Перед глазами очевидцев предстала ужасная картина. Силой взрыва «Муцу» разломило пополам в районе грот-мачты. Носовая секция (длиной около 175 м) быстро легла на борт и ушла под воду на глубину около 40 метров. На поверхности осталась корма линкора (около 50 м), перевёрнутая вверх дном. Здесь страшный взрыв в кормовой башне разрушил линкор «Муцу» — линкор переломился пополам.

Причина взрыва точно так и не была установлена.

Так, согласно одной из версий (очень популярной в Японии), некий японский диверсант (школьник, раз «Муцу» был создан на деньги японских школьников) спрятался на линкоре, и привел в действие взрывное устройство.

Упоминалась и советская подводная лодка.

Наиболее вероятной причиной взрыва является самовозгорание либо некачественного (химически нестабильного) пороха, либо компонентов заряда sanshiki-dan (опять же в результате химических процессов). Не исключены нарушения условий хранения пороха или боеприпасов, т.е. халатность экипажа.

Число пострадавших – убитых, раненных, утонувших, как на самом линкоре, так и на близстоящих кораблях достигло сотни человек. В какой-то мере они стали жертвами Второй мировой войны. С другой стороны, произойди взрыв на «Муцу» в штатных условиях (когда он был в составе японского флота), число жертв достигло бы двух-трех тысяч человек.

Линкор «Нагато» был потоплен в ходе испытаний 29 июля 1946 года.

При использовании

Бой у острова Самар. Идущие на смерть

Катастрофа в Хиросимском заливе — ДЛЯ ВСЕХ И ОБО ВСЕМ — LiveJournal