Читая комментарии к предыдущей части, я понял, что перед тем, как продолжить альтернативу необходимы некоторые разъяснения. А точнее — небольшой экскурс в историю вопроса о том, как получилось, что Российский императорский флот в преддверии русско-японской войны оказался «счастливым» обладателем недееспособных, в общем-то, снарядов морской артиллерии. Не зная, почему такое случилось, и чем руководствовалось Морское министерство, невозможно будет понять внутреннюю логику представленной на Ваш суд АИ. И потому…

Содержание:

Немножко реальной истории

Известно, что еще в 1889 г. Морской Технический Комитет считал необходимым обеспечить флот тонкостенными стальными снарядами, в которых содержание ВВ было бы, по возможности, увеличено максимально. Эталоном выглядели 152-мм опытные боеприпасы завода Рудницкого, в которых вес взрывчатки составлял от 18.0 до 22,5% веса полностью снаряженного снаряда. Однако же внедрению столь прогрессивного боеприпаса помешали две причины.

Первая – техническая. Очень быстро выяснилось, что ни один казенный, либо частный российский завод не имеет оборудования и технологий для производства столь тонкостенного снаряда, а один-единственный завод Рудницкого, в силу малой производительности, не справился бы с огромными заказами флота. Вторая же носила меркантильный характер – цена такого снаряда не устраивала Морское министерство. И тут неясно, как обстояли дела: то ли частники выкатили ценник, от которого у человека с тонкой душевной организацией мог апоплексический удар случиться (что неудивительно, с учетом необходимости обновлять производственные линии), то ли адмиралы решили сэкономить – как бы то ни было, в цене не сошлись.

Посему решение было принято простое – производить стальные фугасные снаряды на казенных заводах, пока частники не снизят ценовое предложение. Соответственно, разработали новый тип такого снаряда, в котором содержание ВВ уменьшилось до 7,7%. Увы, и такой снаряд оказался отечественным заводам не под силу, так что содержание ВВ порезали до 3,5%.

Что такой снаряд не может считаться полноценным фугасным, и МТК и Управляющему Морским министерством было вполне очевидно. Поэтому данный снаряд рассматривался как временное решение, призванное удовлетворить экстренную потребность флота, а возникла она так.

Ранее считалось, что «фугасные бомбы» можно лить и из сравнительно дешевого чугуна – им же броню не пробивать! Но, по мере роста начальных скоростей орудий становилось все очевиднее, что чугун для снарядного производства слишком хрупок. Такие снаряды имели склонность детонировать, не долетев до цели, а то и вовсе раскалываться в момент выстрела. Стрелять чугунными снарядами становилось опасно, причем отнюдь не для противника, посему Морское министерство желало снять их с вооружения. Вполне очевидно, что стальные снаряды, хотя бы только с 3,5% ВВ, по крайней мере будут безопасны для орудий и их расчетов, а уменьшенный вес таких снарядов до известной степени компенсировал удорожание материалов. Предполагалось также (на тот момент- чисто умозрительно), что новые облегченные стальные снаряды дадут все же лучший эффект, нежели «чугунные бомбы» поскольку снаряжать их планировалось не дымным порохом, а куда более мощным пироксилином.

Однако нужно понимать, что и от пироксилина МТК не ожидал особых чудес: всем было совершенно ясно, что сколько-то серьезным бризантным действием новые снаряды обладать не будут, и при детонации на обшивке борт вражеского корабля не разворотят. Ставку решили сделать на то, чтобы оные снаряды взрывались внутри корабля, по преодолении легкого борта: ожидалось, что в таком случае, даже при «фугасной немощности» осколочные повреждения будут весьма существенными. Соответственно, для исключения преждевременного разрыва, снаряды оснастили не трубками моментального действия, а обычными двойными ударными (опять же, не проверив, а будут ли взводиться оные трубки от удара в небронированный борт).

Полезность тонкостенных «фугасных бомб» с трубкой моментального действия при этом никем не оспаривалась, потому планировалось возобновить по ним работы, когда промышленность будет к этому готова.

Управляющий Морским министерством, адмирал Чихачев, разумеется, понимал, что все эти соображения требуют подтверждения практикой. Посему он и планировал, что по удовлетворении экстренной потребности флота в снарядах на замену «чугуния», будут проведены «обширные опыты в присутствии адмиралов, флагманов и других представителей флота над всеми родами принятых у нас снарядов, в том числе и фугасными, для определения разрушительного их действия и выяснения вопроса: нельзя ли сократить разнообразие типов снарядов», каковые он наметил на 1896 год.

К сожалению, провести эти испытания адмиралу было не суждено, потому как он покинул свой пост по выслуге лет, став членом Государственного совета. Новый же Управляющий, адмирал Тыртов, подтвердил незыблемую истину пословицы: «нет ничего более постоянного, чем временное». Нет, сей почтенный адмирал не возражал против испытаний в принципе, но резолюция, данная им, гласила: «Согласен, но сообразуясь с имеемыми на это денежными средствами. Главному Управлению (ГУКиС) доложить».

ГУКиС же выдал стандартную «экономически обоснованную» отписку. В его «Отношении» от 9 апреля 1897 г. №6812 указано было, что предложенные предварительные расходы составят аж 70 000 руб. (ахихренительная сумма, с учетом того, что строящиеся тогда «Пересветы» вытягивали дороже 10 млн. руб. каждый), что снаряды все равно уже изготовлены и заказаны, и что вполне возможно не устраивать дорогостоящих аффектаций, а «допустить производство опытов лишь попутно при испытании снарядов, плит и проч. по текущим валовым заказам».

Вот поэтому много позднее, Следственной комиссии, разбиравшей результаты цусимского боя, ничего не оставалось, как констатировать показания МТК: «такое решение, в сущности, было равносильно полному отказу в опытах, так как вывод средних результатов и каких-либо заключений из единичных выстрелов, производимых в разное неопределенное время и при различной обстановке, неизбежно должен был затянуться на многие годы, что и вышло в действительности».

Почему же никто не бил в Большой Барабан и не объявлял тревоги? Все дело в том, что МТК не предполагал, что наши снаряды кардинально плохи, «и не имел поводов считать их особенно слабыми по разрушительному действию, принимая во внимание:

- что в боях при С. Яго и реке Ялу испанские и китайские суда были сожжены или подбиты обычными пороховыми бомбами, тогда как наши фугасные снаряды снаряжались более сильным взрывчатым составом – пироксилином, и

- что при стрельбах 1901-1902 гг. с Черноморских броненосцев по береговой батарее на Тендровской косе разрушительное действие 6 дм. фугасных бомб было признано отнюдь не слабым, а более чем удовлетворительным»

Не приходится сомневаться, что МТК в данном случае стал жертвой ложной аналогии: «если в других странах пороховые бомбы эффективны, значит, мои будут эффективными тоже». Увы, но это далеко не факт, потому что «пороховые бомбы» могут различаться и устройством взрывателя, и конструкцией самого снаряда, и типом применяемого пороха, и его количеством, а кроме того – еще и особенностями цели, по которой их применяют. Второе – ошибочное сравнение пироксилина и пороха исключительно по критерию фугасности. Как известно, китайские броненосцы выдержали куда более 100 попаданий каждый, но основные проблемы в бою доставили им пожары – был момент, когда китайские комендоры вынуждены были покинуть башни главного калибра, так как в них невозможно было уже находиться, хотя сами башни не были повреждены. И, наконец, третье: увы, но вести издалека редко бывают верными. Хотя я не располагаю документами на этот счет, но на сайте «цусима» в свое время указывалось, что японцы приняли на вооружение снаряды, снаряженные лиддитом в 1893 г. (речь, разумеется, о снарядах английского производства, собственную «шимозу» японцы стали делать позднее), соответственно, вовсю применяли их в сражении при Ялу наряду с пороховыми. В то же время, вполне очевидно, что «разрушительное действие 6 дм. фугасных бомб», испытанных черноморцами могло быть «более чем удовлетворительным» лишь в сравнении с нашими же пороховыми «чугуниевыми фугасами», а испытать «пожароопасность» пироксилиновых боеприпасов, стреляя по сухопутным укреплениям, и вовсе невозможно.

Вот так Морское министерство вообще и МТК в частности построили очень логичную, но увы, совершенно ошибочную логическую цепочку:

- Облегченные стальные фугасные снаряды не являются полноценными фугасами, и их бризантность низка, но превышает таковую у «чугуниевых пороховых бомб», которые до этого состояли на вооружении флота.

- Снаряженные порохом снаряды достаточны для нанесения решающих поражений боевым кораблям (сражения при Сантьяго и Ялу), значит, и облегченные пироксилиновые снаряды будут достаточны.

- Новые стальные «фугасы» будут эффективнее обычных «пороховых бомб» не только за счет несколько лучшей фугасности, но и за счет того, что первые будут разрываться не сразу, при контакте с обшивкой/палубой/надстройкой, а внутри корпуса

Сегодня нам хорошо известно, что эти рассуждения неверны. Во-первых, двойные ударные трубки не обеспечивали разрыва фугасных снарядов внутри корпуса – они регулярно пробивали небронированные конструкции и улетали, не разрываясь. А во-вторых, ни пороховое, ни пироксилиновое снаряжение отечественных снарядов не обеспечивало нанесения решающих повреждений, потому как его было совершенно недостаточно, что и показали последующие, уже послевоенные опыты. «Тебя взвесили, и сочли легковесным».

Проблема была еще и в том, что имеющееся у наших моряков, и, увы, совершенно ошибочное понимание работы отечественных фугасных снарядов никак не могло быть опровергнуто столкновениями с японским флотом. Да, разрывов не было видно, но наши моряки были уверены, что так и должно быть, ведь снарядам конструкцией положено было проходить вглубь корпусов и надстроек японских кораблей. Да, японские фугасы взрываются с куда большей силой, градом осколков и т.д. Но делают это на палубе или обшивке, принося неприятный, хорошо заметный со стороны, но не фатальный ущерб. А от наших снарядов никто и не ожидал эпических разрывов, все знали, что фугасность у них так себе, но зато они детонируют внутри вражеских отсеков, и, несомненно, причиняют там сильнейшие повреждения…

Именно поэтому и на кораблях 1-ой Тихоокеанской, и на крейсерах Владивостокского отряда была твердая уверенность, что в ходе сражений в Желтом море и в Корейском проливе русские снаряды крепко всыпали японцам.

Сомнения в том, что что-то идет не так, стали возникать лишь когда вернулись пленные моряки, которые видели фактические повреждения, наносимые русскими снарядами. И когда, с их слов, выяснилось, что наши снаряды ничего толком внутри вражеских кораблей не поражают – только тогда, наконец, были проведены соответствующие опыты, которые сразу и показали всю ущербность отечественной концепции фугасного снаряда.

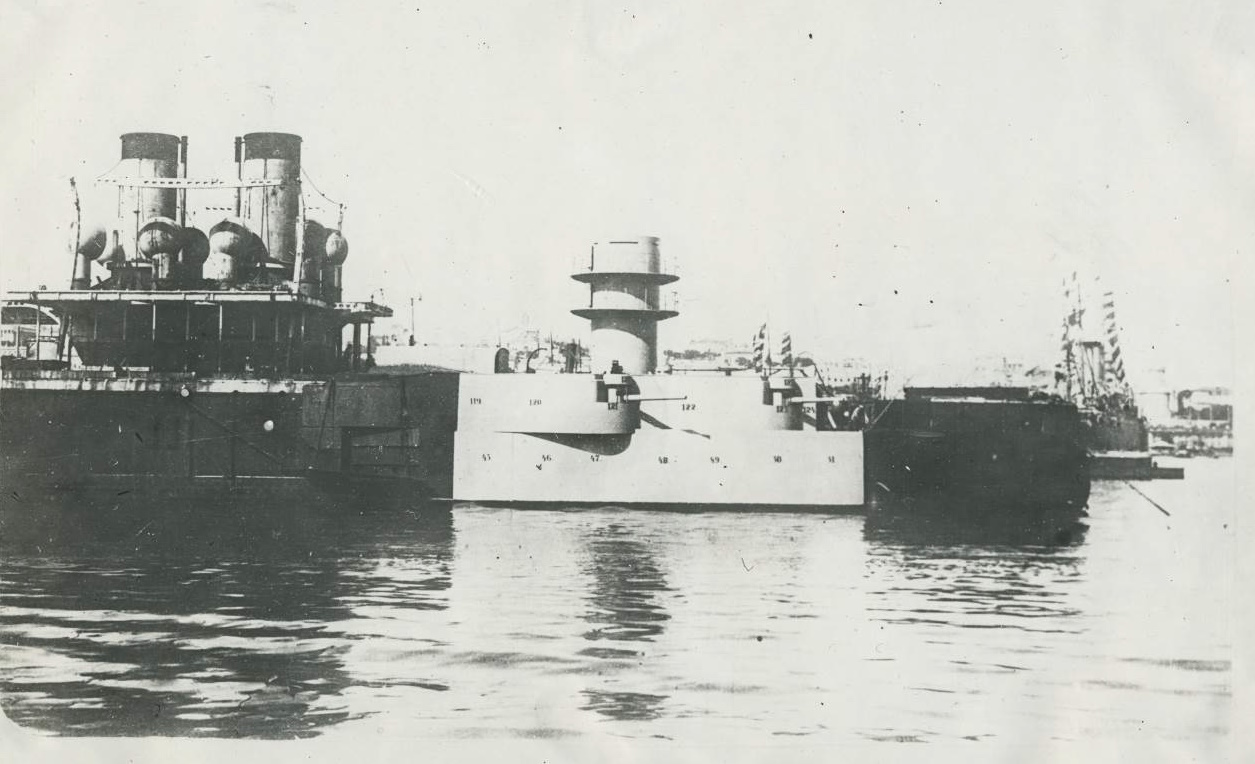

Не приходится сомневаться, что, если бы в 1896 г. или чуть позднее в Российской империи все же состоялись всесторонние испытания поражающих свойств отечественных снарядов, то их негодность стала бы для всех очевидной. Но для этого следовало подвергнуть обстрелу либо старый боевой корабль, либо более-менее достоверную имитацию отсеков, как-то делалось в дальнейшем, например, при подготовке «Чесмы» к обстрелу.

И русский флот подошел к этому очень близко: останься Чихачев в должности Управляющего Морским министерством еще на год, история русско-японской войны на море вполне могла оказаться не совсем такой, какой мы ее знаем. Конечно, едва ли одни только новые и эффективные снаряды принесли бы нам победу, но уж такого разгромного счета, как в реальности, могло и не случиться.

Выводы же из всего вышесказанного очень просты: наши моряки придумали концепцию фугасного снаряда с малой фугасностью и подрывом внутри корпуса кораблей врага, и считали, что такие снаряды будут эффективными. Эта концепция не опровергалась наличием у противника полноценных фугасных снарядов с моментальным взрывателем. Но концепцию не проверили практикой, не провели натурных испытаний, которые сразу же показали бы ее ложность.

Но это в нашей текущей реальности. А в АИ… случился «Динъюань»

Соломинка, которая спасла спину верблюда

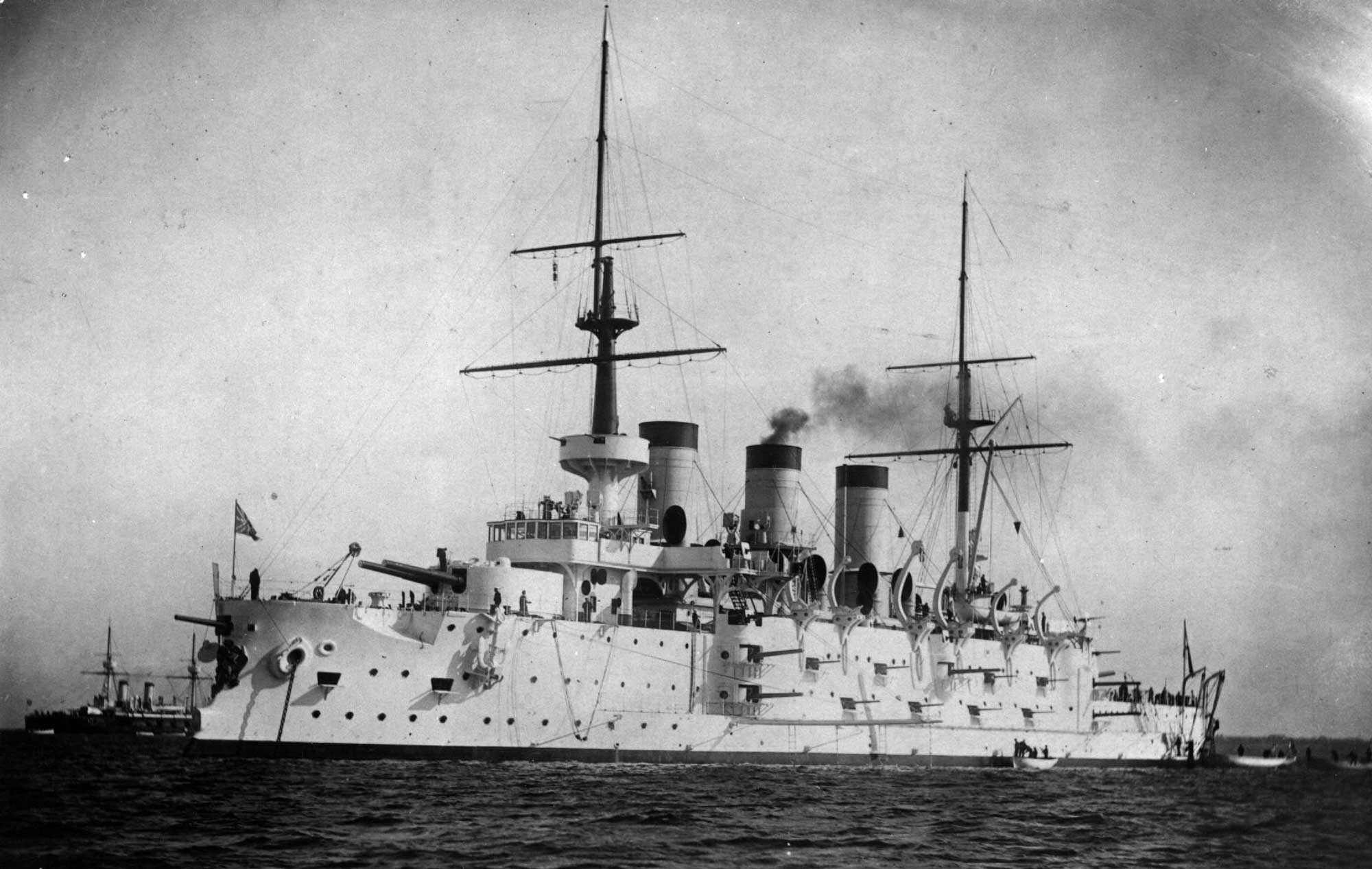

Осмотр трофейного «Динъюаня» показал, что отечественные 152-мм и 203-мм снаряды, снаряженные черным порохом, бестолковы до невозможности. В носовой части китайского броненосца взорвалось шесть 152-мм снарядов (убедить русских комендоров прекратить огонь оказалось непростой задачей, тем более что видимость из батарейной палубы была не ахти, и некоторое количество попаданий китайский броненосец получил уже после того, как поднял белый флаг, когда корабли сошлись в упор), но повреждений это почти никаких не нанесло. Снаряды образовывали крупные осколки, которые летели в направлении полета снаряда, пробивали, конечно, переборки, но толку с этого было чуть. К части шестидюймовок после разворота успели подать бронебойные снаряды, но последние и вовсе не нанесли никакого ущерба: обнаружилось две сквозных дыры, по одной в корпусе и надстройке, и все. А единственный попавший в «Динъюань» бронебойный 203-мм снаряд, пробив тонкий борт угодил в верхнюю часть траверза, пробил его и полноценно взорвался за броней… не нанеся за ней никакого заметного ущерба.

В своем, возможно, излишне эмоциональном рапорте, Г.П. Чухнин указал, что он мог бы в упор расстрелять весь боезапас по китайскому броненосцу, и это едва ли причинило последнему хоть какой-то вред.

Григорий Павлович Чухнин был на отличном счету в Морском ведомстве, его прочили на младшего флагмана Тихого океана даже и до боя 16 февраля (в нашей реальности получил этот пост в 1896 г), а теперь он был и вовсе герой, обласканный высшим светом, хотя и заочно. Сей командир не противопоставлял себя системе, но отличался въедливостью и дотошностью, которая импонировала его командирам. И безрадостную картину беспомощности отечественных снарядов Чухнин развернул со всей педантичностью, на каковую был способен, со всеми леденящими морскую душу подробностями, фотографиями, комментариями и сносками. Из избы грязи не выносил, секретил от широкой публики, но во все инстанции кому следует, и кому субординация позволяла, копии рапорта направить не поленился.

Отмахнуться от такого… было на самом деле очень даже можно. Но Управляющий Морским министерством адмирал Чихачев, который и ранее настаивал на всесторонней проверке разрушительного действия всех типов снарядов Российского императорского флота за рапорт Чухнина ухватился, и дал ему ход, сопроводив настоятельными комментариями произвести испытания незамедлительно. Да и генерал-адмирал Алексей свет Александрович, по большому гамбургскому счету, не был сознательным врагом российскому флоту. Манкировал своими обязанностями, уделяя излишне внимание заморским винам, да парижским балеринам – это да, и от этого страдало дело. Но проблемы флотские, каковые считал существенными, старался решать.

И потому Алексей Александрович инициативу Управляющего Морским министерством поддержал, и повелел устроить проверочные стрельбы по бронированным и небронированным целям новейшими облегченными снарядами.

Результат же вышел такой, что цензурными словами и не описать. Бронебойные снаряды броню, в общем, пробивали исправно, но заброневое их действие получалось таким, что, если б стреляли литыми стальными чушками, то получилось немногим хуже. Фугасные снаряды при разрыве наносили кое-какой вред, да только вот, во-первых, вовсе не тот, что ожидалось, а во-вторых взрывались они не так уж и часто – если попадали в броню, какой не могли пробить, то частенько разрушались еще до детонации, а конструкционную сталь пробивали навылет не разрываясь.

Конечно, собрались ответственные комиссии. Конечно, много было споров и размышлений. Да только выходило так, что куда не кинь – всюду клин.

Что количество ВВ в новых снарядах оставляет желать лучшего, ответственные лица знали и ранее. Но не знали до какой степени, пока гром в лице рапорта Чухнина не грянул, и генерал-адмирал не перекрестился. Самое же главное, что быстро исправить ничего было нельзя. Проблема заключалась в возможностях производства, которое просто не могло делать сталь нужной прочности для того, чтобы можно было уменьшить толщину стенок и увеличить заряд взрывчатого вещества. Конечно, возник вопрос «Кто виноватЪ?!», каковой попытались использовать для наезда на апологета облегченных снарядов, С.О. Макарова. Но Степан Осипович ответил, что предложил концепцию, а вовсе не рекомендовал сокращать содержание ВВ до нецензурных величин. И что концепция облегченного снаряда работает, а если заводы не могут таковые производить, так соображать надо было, что заказываешь.

Но наказание невиновных и награждение непричастных – это одно, а флоту-то что делать? Сперва выдвинули идею вернуться к старым, тяжелым снарядам, снарядив их пироксилином. Да только это было невозможно. Вот взять тот же 305-мм чемодан в 455 кг весом, каковым умели стрелять старые 35-калиберные орудия. Новое 305-мм орудие не было рассчитано на столь тяжелые боеприпасы, и его ресурс при стрельбе таковыми становился совсем никудышным. А стоимость тяжелой пушки – не кот чихнул, перестволять умучаешься. Но даже если бы и приняли такое решение, то вооружить «старыми» снарядами строившиеся и достраивающиеся броненосцы все равно было невозможно – их подачные механизмы не могли «кантовать» 305-мм снаряды длиной 4,2 калибра. А переделка башен и подбашенных механизмов влетела бы в такую копеечку, что ой-ой. Но даже если и раскошелиться – все равно дело выйдет очень не быстрое, процесс ввода в строй новейших броненосцев смело надо сдвигать на год, а то и два, что также было недопустимо. Это не говоря уж о том, что заказы на облегченные, оказавшиеся негодными снаряды размещены для всех пяти строящихся броненосцев, включая балтийские «Севастополи» с «Сисоем Великим», да черноморский «Три Святителя». И уже частично выполнены.

И ведь вопрос-то стоял не только по 305-мм снарядам, но и по 152-мм, и 75-мм… Все они требовали того же самого – увеличения содержания ВВ.

Но ведь это еще не все. Допустим, случилось бы чудо, и завтрашним днем нужные мощности для производства высококачественных снарядов у Российской империи появились. А снаряжать-то их чем? Облегченный фугасный 305-мм снаряд имел всего только 5,97 кг пироксилина, а по-хорошему должно было быть как минимум 25 кг, но лучше — больше. Только откуда же взять-то его столько? Пироксилина и на текущее обеспечение производственных программ откровенно не хватало, поставки шли со срывами всех и всяческих сроков. Заграница? Увы, но пироксилин был эдаким ноу-хау российского флота, в других странах к массовому производству последнего никто особо не стремился. А производство сего взрывчатого вещества было отнюдь не простым делом.

В общем, в начале 1896 г. на Морское министерство наше как гром среди ясного неба обрушилась простая максима: ни производственных мощностей, ни стали, ни взрывчатки для хороших снарядов у России нет и не предвидится. Так что воевать, случись чего, Российскому императорскому флоту будет нечем. И, конечно же, перед нашими адмиралами встал во весь рост призрак недавно покинувшего сей бренный мир Чернышевского с извечным своим вопросом: «Что ж делать-то?!»

И правда, что?

Прямо сказать, что на малокалиберную артиллерию покамест просто махнули рукой. Хотя в спешке проведенные испытания показали, что 47-мм «артсистемы» представляют собой ружье с пулей означенного выше калибра, а 50 граммов заряда 75-мм пушки Канэ при разрыве как правило просто вышибают взрыватель, и лишь иногда раскалывают сам снаряд пополам. Решено было попытаться сделать нормальный фугасный 75-мм снаряд с соответствующим взрывателем и довести массу ВВ хотя бы грамм до 75, но позже, когда будут решены проблемы с более серьезными калибрами. А пока ограничились лишь заменой взрывателя на новую, весьма удачную модель «моментального действия», которую очень вовремя измыслил Барановский.

С шестидюймовками поступили по-другому: все же 152-мм пушки Канэ являлись одним из важнейших вооружений флота. Испытания показали, что фугасные снаряды, как теперь уже и ожидалось, крайне слабы. И неудивительно: хотя формально содержание ВВ в них составляло 3,5%, но масса собственно пироксилина составила всего лишь 2,4% то есть всего то лишь 993 г. Остальное занимал латунный чехол, которым необходимо было защищать пироксилин от контакта со стенками снаряда.

В общем, скрежеща зубами, бронебойные снаряды для шестидюймовок Канэ решили пока оставить как есть, а фугасные переклассифицировать в бронебойные, сохранив на них взрыватель замедленного действия. Что уж они там могли пробить – вопрос, конечно, интересный, впрочем, по преодолению брони от шестидюймовок и ранее чудес не ожидалось. Фугасный же снаряд спроектировали новым, все в том же, «облегченном» весе в 41,4 кг утрамбовав туда 3,25 кг пироксилина за счет применения стали лучшего качества. Идеи увеличить массу снаряда до 47 и более килограмм с целью повысить массу ВВ зарубили на корню по необходимости экономии.

Для тех кораблей, что вошли в строй или строились с новейшей шестидюймовой артиллерией, боеприпасы к которой к середине 1896 г были заказаны, ничего не поменялось, но вот дальнейшие заказы 152-мм снарядов старого типа приостановили. А затем, по мере готовности производить новый фугасный снаряд, заказывали уже только его. Когда вводились в строй новые корабли, то они получали фугасные «новоделы» в качестве фугасных и снятые с более старых кораблей фугасные снаряды старого образца в качестве бронебойных, взамен которых «доноры» получали новые фугасы. Так было до тех пор, пока не израсходовали запас облегченных снарядов старой модели. А затем кто-то вдруг вспомнил, что основная задача скорострельной артиллерии заключалась не в том, чтобы дырявить броню, а в том, чтобы разрушать небронированные оконечности и надстройки боевых кораблей, поэтому количество бронебойных снарядов в боекомплекте было уменьшено вдвое, так что запасов «фугасобронебойных» снарядов старой модели хватило надолго. Точно так же поступили и со 120-мм орудиями.

Восьмидюймовкам не свезло. Вообще говоря, 203-мм/45 орудие получилось хорошим, им предполагалось вооружать будущие крейсера, и перевооружать те, что несли старые 203-мм/35 пушки. Но после изменения кораблестроительных программ, «восьмидюймовые» крейсера из них исчезли, о чем и будет рассказано далее, и вышло так, что новые 203-мм орудия получил один только крейсер «Россия». Ради него одного затеивать выпуск новых 203-мм снарядов было признано нецелесообразным, и его оставили как есть, с облегченными снарядами старого образца. Конечно, стоял вопрос о перевооружении на новую артиллерию старых броненосных крейсеров – «Рюрик», «Адмирал Нахимов», «Память Азова», а также, быть может, и канонерских лодок, но на фоне всеобщего «снарядного голода» планы эти отложили в долгий ящик. До русско-японской войны вытащить их оттуда не представилось возможным, так что закончилось все тем, что в преддверии боевых действий часть 203-мм снарядов к старым 203-мм/35 орудиям переснарядили пироксилином. В итоге получилась комичная ситуация, когда главный калибр престарелого уже «Рюрика» оказался существенно сильнее новопостроенной флагманской «России».

В целом же с малыми и средними калибрами все вышло вполне предсказуемо, и потому неинтересно. Большие калибры – совершенно иное дело.

Как уже говорилось ранее, суперлегкой и супермощной артсистемы из 254-мм/45 не вышло, отчего во весь рост встал вопрос: зачем козе баян, если она и так веселая, и не лучше ли вернуться к более могущественному 305-мм обуховскому орудию?

Но даже облегченный 305-мм снаряд весил 331,7 кг, а 254-мм – только 225,2 кг, то есть почти в полтора раза меньше. Что, в свою очередь, означало, что стали и пироксилина на него тоже потребуется в полтора раза меньше и стоить он будет дешевле если и не в той же пропорции, то все равно существенно. Вопрос тут был вовсе не в грошовой экономии, а в том, что у Российской империи не было и не предвиделось нужного количества высококачественной стали и пироксилина на производство снарядов. Все это нужно было развивать и поднимать, или же заказывать за рубежом, но скоро сказка сказывается, а вот дело, да еще и в Российской империи…

Потому и было принято решение, сосредоточиться пока на строительстве кораблей с 254-мм артиллерией, обеспечив их снарядами нового типа. Параллельно разработать новые 305-мм бронебойные и фугасные снаряды. Разумеется, и здесь вес должен был оставаться тот же, 331,7 кг, как во имя экономии, так и потому что легкие снаряды действительно пробивали броню лучше на малой дистанции, что проведенные опыты вполне подтвердили. Заказы 305-мм снарядов «старого типа» на «Сисоя Великого» и тройку «Севастополей» пришлось оставить в силе, потому как они были уже в производстве, но взрыватели на фугасы ставили системы Барановского.

Решения эти были логичными и учитывали производственные возможности страны. Но они приводили к тому, что на несколько лет главная сила флота оставалась с недееспособными боеприпасами, да и тех было бы для войны недостаточно. Соответственно, никакого смысла не было форсировать закладку новых эскадренных броненосцев с 305-мм артиллерией – обеспечить их снарядами нового типа в разумный срок было заведомо невозможно.

Ну, а за 254-мм снаряды взялись немедленно. Боеприпасы «старого образца» имели массу 225,2 кг, при этом бронебойный комплектовался 2 кг пороха, а фугасный – 6,53 кг пироксилина (в результате чего в нашей реальности, как ни странно, 254-мм фугас, возможно, оказался эффективнее своего 305-мм «коллеги». Последний имел содержание ВВ меньше, а корпус – более прочным, отчего разлет и поражение осколками у десятидюймового могло быть лучше).

Новые типы снарядов могли, в принципе, разработать и сами, да и производство организовать – тоже, но решено было обратиться за помощью к французам. Понятно, что к ним генерал-адмирал очень благоволил, но имелось в этом и рациональное зерно. Любители лягушачьих лапок тоже предпочитали сравнительно легкие снаряды – так, их 305-мм имели массу 349,4 кг. Но в бронебойный боеприпас этого веса французские инженеры смогли впендюрить аж 8,16 кг мелинита, добившись тем самым содержания ВВ почти 2,34%. Таким образом, франки были весьма компетентны и в проектировании, и в организации производства облегченных снарядов, и грех было всем этим не воспользоваться.

Новый бронебойный 254-мм снаряд при том же весе 225,2 кг получил то же самое содержание ВВ, что и 305-мм французский, то есть 2,34%. Правда часть полезного веса «слопал» неизбежный при использовании пироксилина латунный чехол, но даже и так осталось место для 3,9 кило пироксилина, что было очень даже неплохо. В фугасном же снаряде содержание пироксилина удалось довести и вовсе до немыслимой ранее величины в 18 кг! (не то, чтобы русский флот получил «неимеющееаналоговвмире» оружие. В нашей реальности процент содержания ВВ в британских 234-мм снарядах был существенно выше).

Заказали французам производственное оборудование, купили технологии, и все равно не успевали. Так что на часть отечественных 254-мм снарядов все же пришлось заказывать во Франции, для другой части – приобретать в ней же высококачественное сырье, да то же относилось и к снарядам прочих калибров. В общем, переход на обновленные боеприпасы для десятидюймовок оказалось долгим и сложным делом, да еще и весьма дорогим в придачу.

В целом же получилось так.

Броненосцам береговой обороны пришлось довольствоваться 254-мм снарядами старого образца, «Пересвет» и «Ослябя» комплектовались уже новыми, но их пришлось заказывать за границей. Последующие корабли с 254-мм главным калибром получали также снаряды нового образца и, в основном, уже отечественного производства. Эскадренные броненосцы типа «Севастополь» вступили в русско-японскую войну со старыми 305-мм снарядами, заменить которые не успели, только, как уже было сказано выше, у двенадцатидюймовых фугасов взрыватели Бринка заменили на модель Барановского. Новые 305-мм снаряды получили лишь заказанный во Франции «Цесаревич», да эскадренные броненосцы типа «Бородино».

Что до шестидюймовок, то все корабли, поспевшие к русско-японской имели фугасы нового образца, и бронебойные – старого, включая «переквалифицированные» из фугасных снарядов старого типа.

И, конечно же, программы кораблестроения «снарядный вопрос» скорректировал весьма и весьма кардинально…

Продолжение следует!