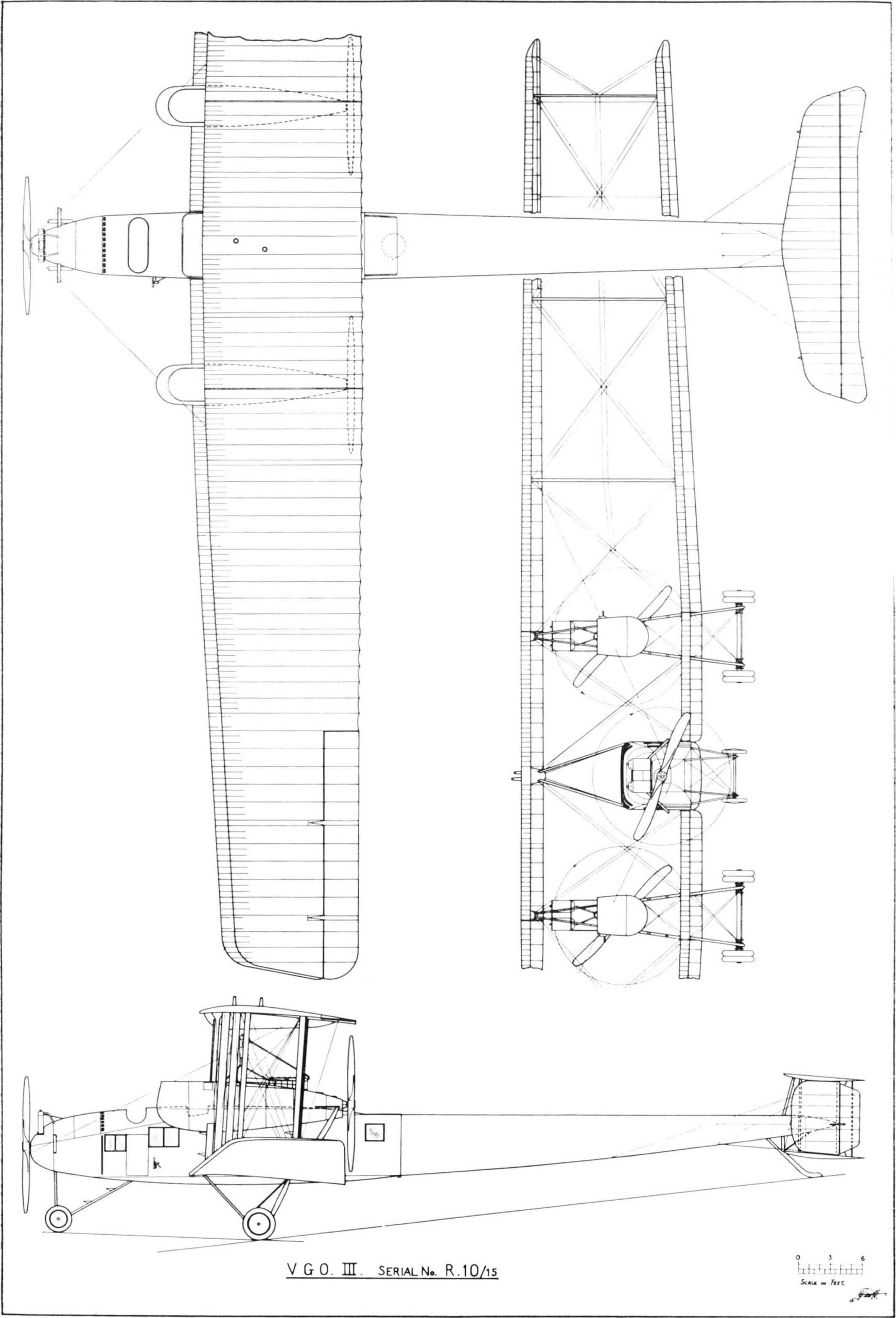

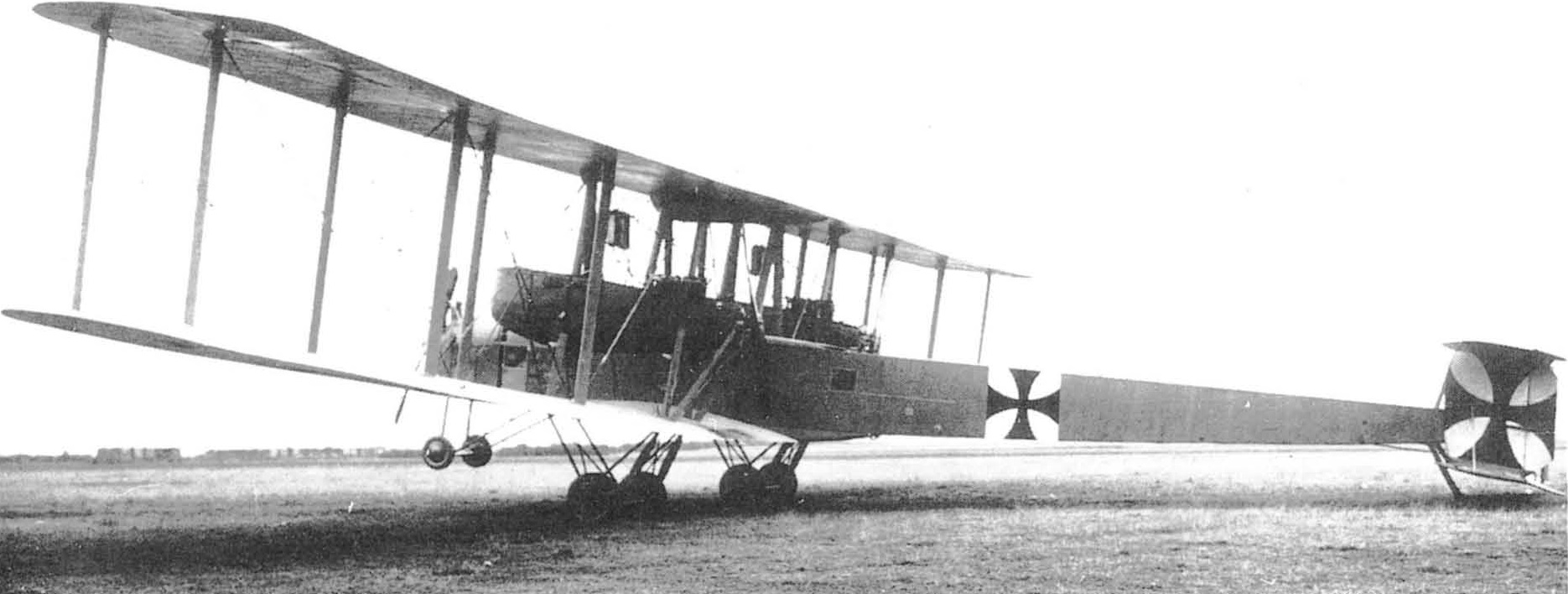

Тяжелый бомбардировщик Zeppelin-Staaken VGO.III. Германия

В течение октября 1915 года компанией Versuchsbau G.m.b.H. Gotha-Ost было начато изготовление третьего гигантского самолета R-класса компании Zeppelin-Staaken. Еще на этапе проектирования было решено найти альтернативу экспериментальным 240-сильным двигателям Maybach HS, которые оказались неподходящими для продолжительных по времени полетов. Вместо них были выбраны тщательно испытанные 160-сильные двигатели Mercedes D.III. Для компенсации их меньшей мощности было решено оснастить самолет шестимоторной силовой установкой, что должно было увеличить общую мощность до 960 л.с. по сравнению с 720 л.с. первых двух типов.

Способ установки двигателей Mercedes D.III был совершенно новым. Два двигателя были установлены бок о бок в носовой части фюзеляжа, и их коленчатые валы обращены к центральному редуктору под углом около 8 градусов. На передней части каждого двигателя было установлено по две больших муфты сцепления. Вал малой длины соединял каждый двигатель с редуктором, который в свою очередь вращал тянущий винт большого диаметра. Этот метод соединения двух двигателей с общей коробкой передач оказывался довольно успешным, если использовались маломощные двигатели и механики были хорошо подготовлены. Тем не менее, эта система не была полностью лишена недостатков. Узел привода производил сильный шум, особенно на определенных оборотах двигателя, когда фюзеляж, редукторы, удлинительные валы и пропеллеры вибрировали на резонансных частотах. Фактически можно было увидеть, как стоячие волны на удлинительном валу изменяются при изменении частоты вращения двигателя. Однажды удлинительный вал сломался в полете и потребовалось от четырех до шести недель чтобы устранить повреждения. Более поздние попытки (тяжелый бомбардировщик Zeppelin-Staaken R.VII) соединить более мощные двигатели с общим редуктором в целом оказались безуспешными. На носовой оконечности фюзеляжа непосредственно за пропеллером были установлены два больших блочных радиатора. В полете двигатели могли обслуживаться механиком, размещавшимся в крупном моторном отсеке, но судя по всему оглушительный шум делал его нахождение на рабочем месте практически невозможным. Доступ в моторный отсек обеспечивался дверью в левом борту, через которую могли войти и другие члены экипажа. Отсек был оснащен окнами и раздвижными люками для регулировки внутренней вентиляции, а также большой открытой кабиной для механиков.

Остальные двигатели устанавливались тандемными парами в крыльевых гондолах и вращали толкающие винты. Передний двигатель был установлен чуть ниже в гондоле, позволяя приводному валу проходить под задним двигателем; оба приводных вала соединялись с общим редуктором. Индивидуальные муфты сцепления позволяли двигателям запускаться по отдельности и работать независимо друг от друга. Гондолы были значительно удлинены, чтобы обеспечить размещение комбинации двигатель-редуктор. Чтобы выдержать увеличенную массу этих компонентов, в задней части гондолы была добавлена пара стоек. Пара блочных радиаторов была установлена бок о бок между гондолой и верхним крылом сразу за передними стойками.

Как и на VGO.II двигатели крыльевых гондол обслуживались механиками-стрелками, каждый из которых размещался в передней части своей гондолы. Остальные пулеметы располагались за крыльями в стрелковых позициях на верхней и нижней частях фюзеляжа. Было проведено несколько испытаний по определению возможности стрельбы из 20-мм пушки, размещенной в стрелковой позиции в верхней части фюзеляжа, однако стандартным вооружением оставались пулеметы.

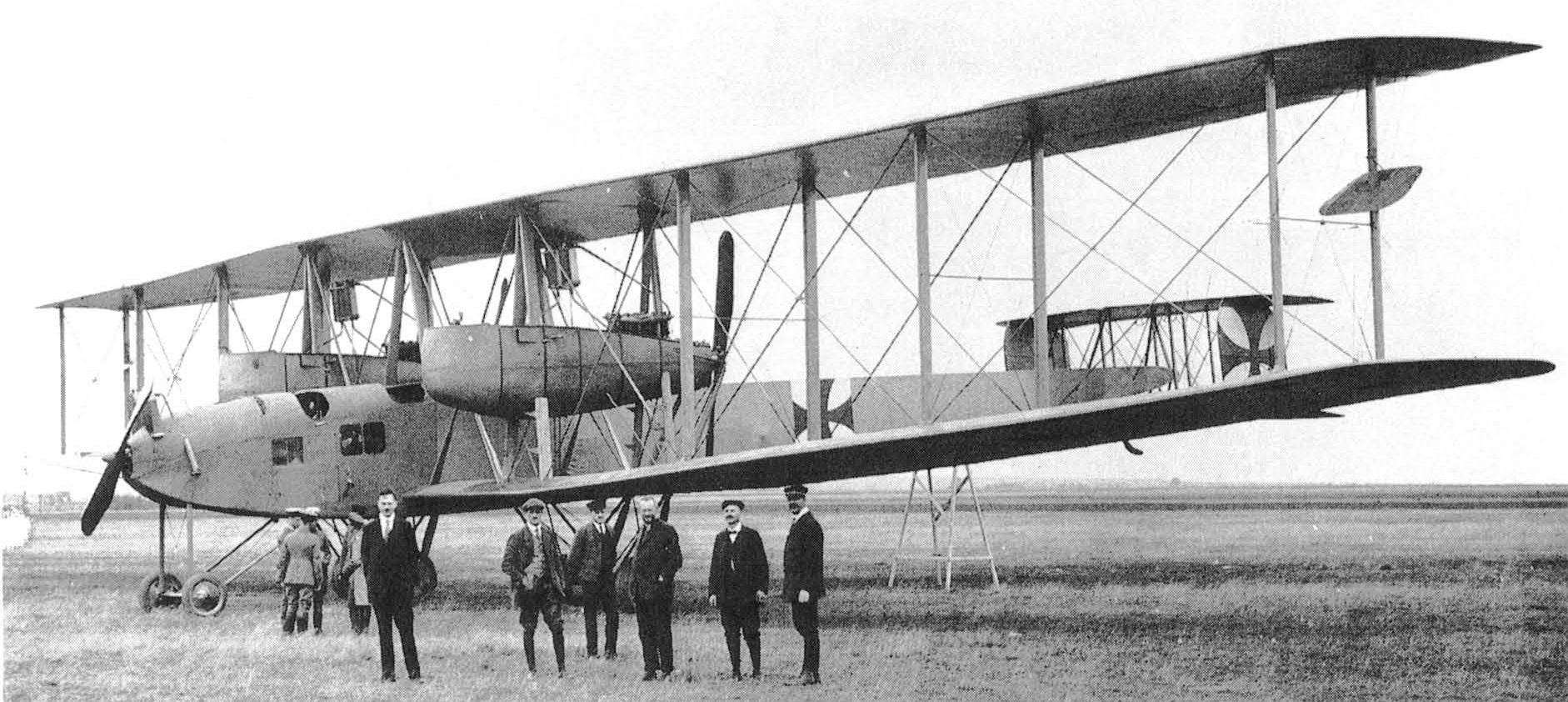

Крылья были идентичны тем, что использовались на более ранних машинах, с добавлением длинного баков для подачи топлива самотеком, установленного в месте соединения стоек центроплана. В ходе летных испытаний была испытана необычная система балансировки элеронов. Предназначенные для балансировки небольшие вспомогательные поверхности шарнирно крепились на задних межплоскостных стойках примерно на расстоянии одной трети длины стойки. Перед шарниром было примерно три четверти площади вспомогательной поверхности. Эта экспериментальная компенсирующая поверхность была присоединена к основным тросам элеронов таким образом, чтобы она динамически снижала нагрузки на тросы управления. Хотя этот примитивный метод «балансировки» элеронов использовался на ряде созданных в те годы гидросамолетов компаний Gotha и Brandenburg, однако на тяжелом бомбардировщике VGO.III данный метод проявил себя по всей видимости не очень хорошо, поскольку позднее эти поверхности были удалены и на самолетах R-класса компании Zeppelin-Staaken в дальнейшем не применялись.

тяжелый бомбардировщик VGO.III R10/15 оснащен поверхностями балансировки элеронов, прикрепленными к задним стойкам. Перед самолетом стоят (слева направо): инженер компании VGO Ганс Баумайстер, инженер компании Bosch Антон Димер, мастер Ридляйн (Ridlein), Густав Кляйн, Гриммайзен (Grimmeisen) и Бениш (Boenisch)

За исключением добавления в передней части фюзеляжа отсека для механика и перемещения кабины пилота ближе к хвостовой части фюзеляж VGO.III был похож на фюзеляж VGO.II. Все кабели управления хвостовым оперением были размещены внутри фюзеляжа и выходили из него примерно в 6 футах (1,8 м) от хвостового оперения. В дальнейшем это стало стандартной практикой на всех самолетах R-класса компании Zeppelin-Staaken. Хвостовое оперение было аналогично оперению бомбардировщика VGO.II за исключением немного увеличенной площади.

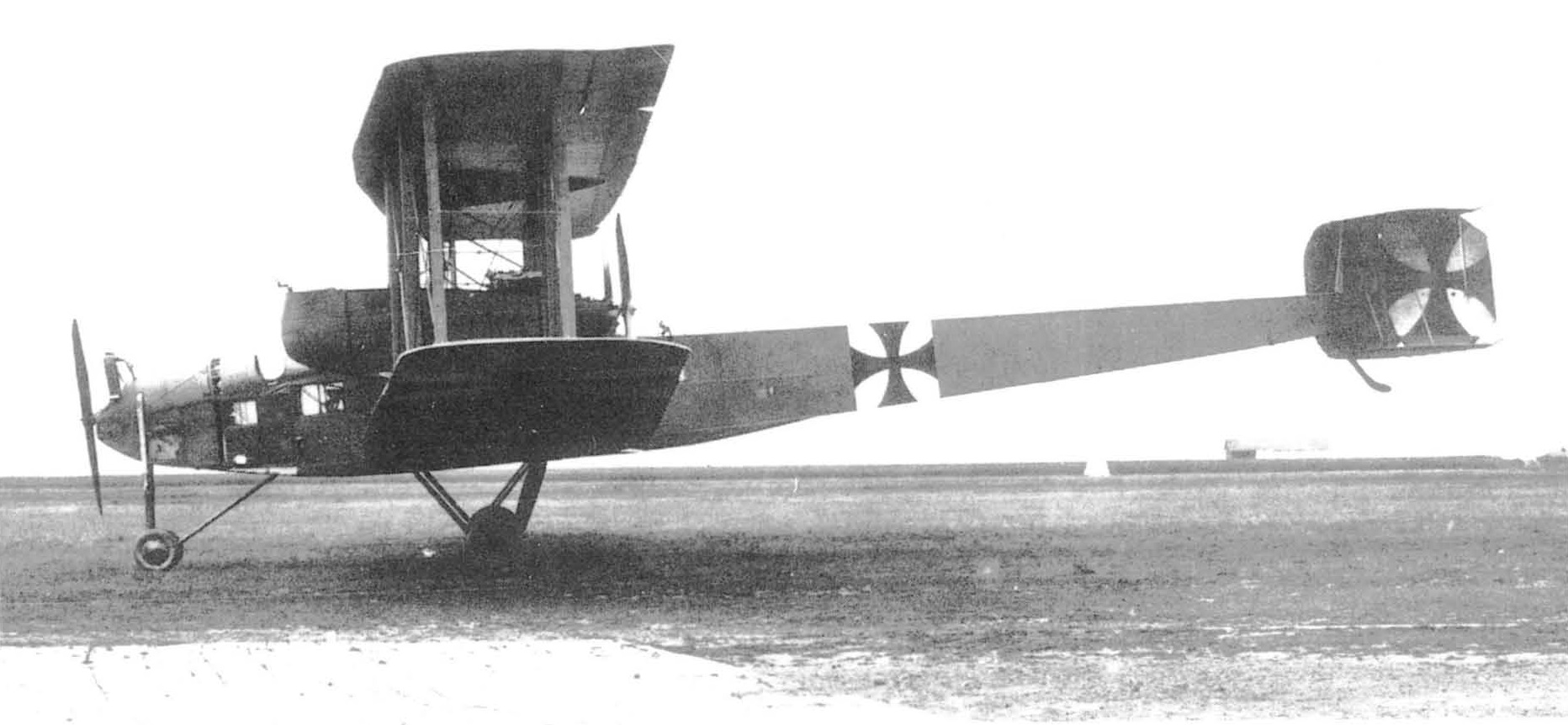

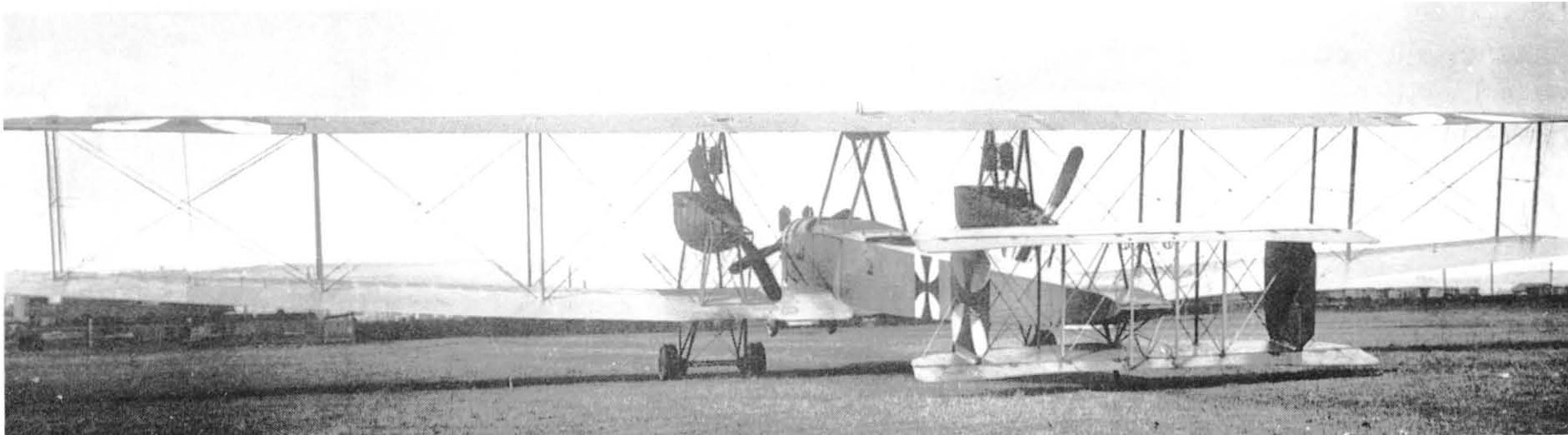

на снимке тяжелый бомбардировщик VGO.III R10/15 показан опирающимся на хвостовой костыль; более нормальным для самолета было положение, когда он опирался на носовые колеса с высоко поднятым хвостом

тяжелый бомбардировщик VGO.III R10/15 показан опирающимся на хвостовой костыль; более нормальным для самолета было положение, когда он опирался на носовые колеса с высоко поднятым хвостом

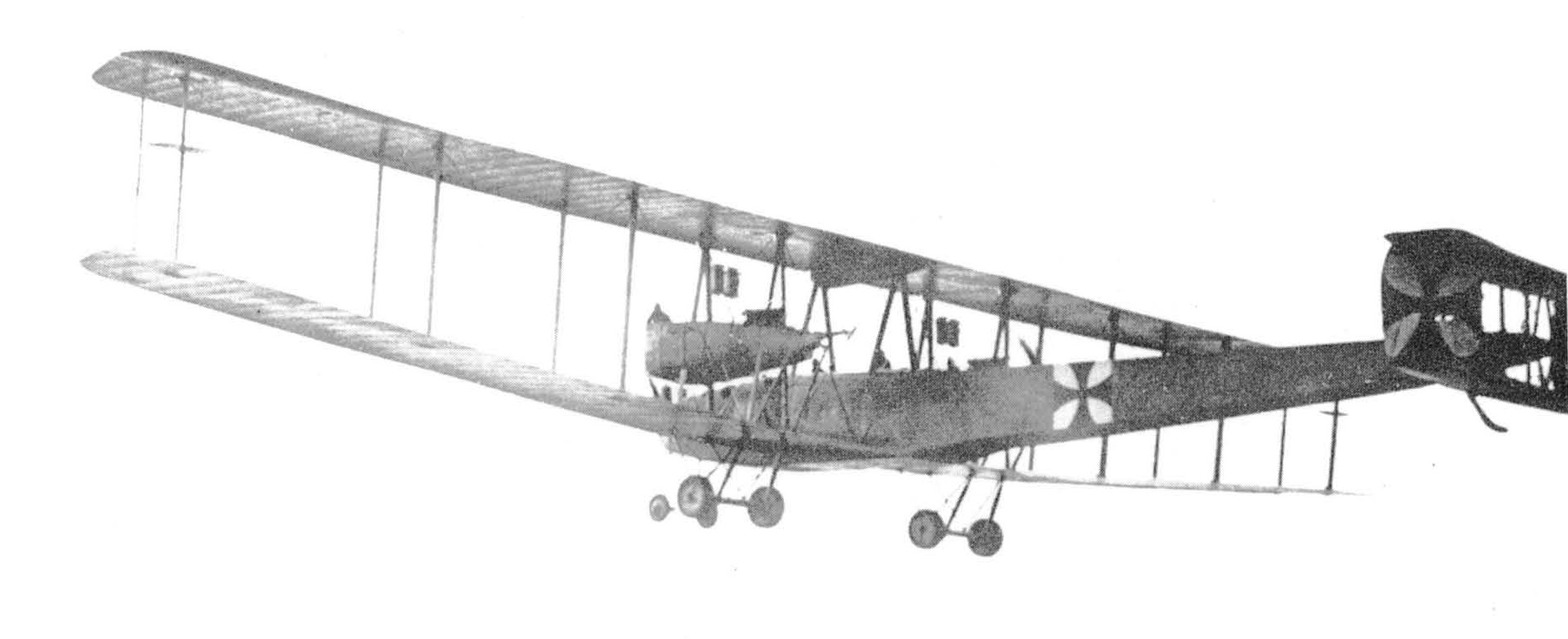

Самолету был присвоен серийный номер R.10/15. Точная дата первого полета неизвестна, но он состоялся между 29 мая и 4 июня 1916 года. 13 июня 1916 года он вылетел с аэродрома Гота в Фридрихсхафен с промежуточной посадкой в Зиндельфингене (Sindelfingen), где был расположен аэродром компании Daimler. Во Фридрихсхафене в компании Zahnradfabrik G.m.b.H. должны были быть проведены испытания редукторов воздушных винтов. VGO.III был принят Инспекцией военной авиации (Inspektion der Fliegertruppen – Idflieg) 28 августа 1916 года и 8 сентября был передан отряду Rfa 500. Унтер-офицер, исполняющий обязанности офицера, Зелмер (Offiziersstellvertreter Selmer), который также пилотировал VGO.III, заявил, что по сравнению с более ранними типами размещение бомб в отсеке улучшилось, поскольку теперь бомбы подвешивались рядом друг с другом, а не друг над другом, и сбрасывались после получения электрического сигнала. Экипаж состоял из семи человек и включал в свой состав радиста, который работал с единственным в то время типом приемо-передающие радиостанции, устанавливавшимся на самолеты R-класса и состоявшим из передатчика компании Siemens-Schuckert, первоначально изготовленным для австрийских самолетов-бомбардировщиков, и приемника компании Telefunken. Питание приемопередатчика обеспечивалось генератором компании AEG, приводимым в действие малым двухцилиндровым бензиновым двигателем компании Bosch. Попытки привести генератор в действие, подключив его непосредственно к двигателям или с помощью установленного в воздушном потоке небольшого пропеллера не увенчались успехом.

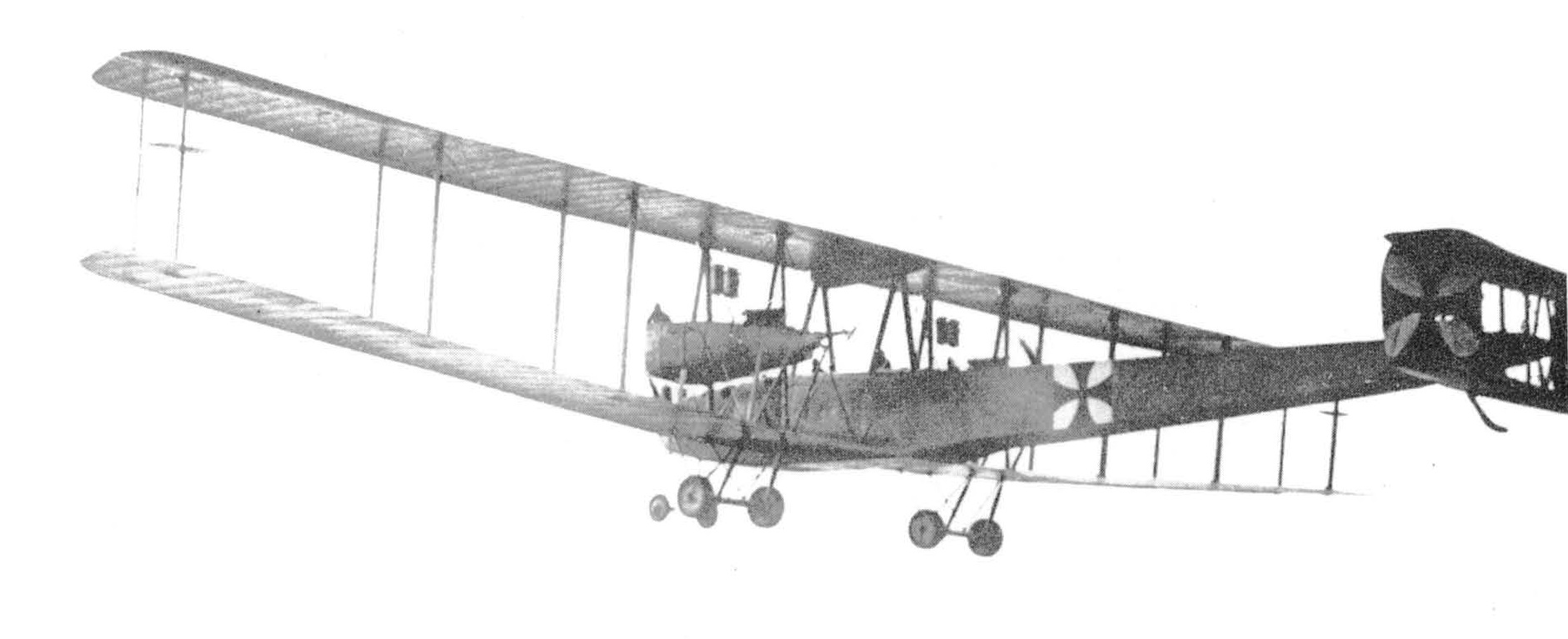

тяжелый бомбардировщик VGO.III R10/15 взлетает с аэродрома Гота для перелета в Добериц; август 1916 года

VGO.III выполнил около семи боевых вылетов на бомбардировку, во время которых его целями были железнодорожные узлы, военные лагеря и склады в окрестностях Риги. 22 сентября 1916 года в 3 часа 10 минут тяжелый бомбардировщик VGO.III взлетел с полезной нагрузкой массой 3310 кг и во время полета набрал высоту 3000 метров.

24 января 1917 года произошла первая катастрофа самолета R-класса со смертельным исходом, когда тяжелый бомбардировщик VGO.III, возвращавшийся с учебного полета, совершил посадку на аэродроме Альт-Ауз. Управляемый Зелмером самолет был вынужден преждевременно коснуться взлетной полосы из-за внезапного нисходящего потока. Полоса была мягкой и засыпанной снегом, и примерно через 10 метров после касания передние колеса натолкнулись на скрытое снегом препятствие и оторвались. Внезапное торможение привело к разрушению основных стоек шасси, разрыву фюзеляжа надвое и отрыву консолей нижнего крыла. Из разорванных топливопроводов бензин попал в выхлопные патрубки передних двигателей, и VGO.III был полностью уничтожен пожаром с гибелью пяти членов экипажа. Один из выживших членов экипажа заявил, что передний топливный бак лопнул при ударе и наполнил фюзеляж бензином. При расследовании причин аварии был сделан вывод, что передние стойки шасси оказались слишком прочными. Если бы они оторвались раньше при наезде на препятствие, то авария могла бы быть не такой серьезной. На более поздних самолетах R-класса компании Zeppelin-Staaken носовые стойки шасси или «амортизирующее шасси» были значительно укорочены и, возможно, стали менее прочными.

Схема окраски и опознавательные знаки

VGO.III был полностью выкрашен прозрачным аэролаком, придававшим самолету молочно-желтый цвет. Черные лапчатые кресты на белом квадратном фоне были нанесены на борта фюзеляжа и на все четыре законцовки крыла. Наружные поверхности килей и рулей направления были полностью выкрашены в белый цвет, а лапчатые кресты были максимально возможными для имеющейся площади. Никаких других обозначений на самолете не было.

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: VGO.III

Назначение: тяжелый бомбардировщик

Статус: единичное производство

Компания-производитель: Versuchsbau G.m.b.H., Gotha-Ost

Экипаж: 7 человек

Силовая установка: шесть шестицилиндровых рядных двигателя жидкостного охлаждения Mercedes D.III, развивавших мощность по 160 л.с. и вращавших через редукторы три двухлопастных деревянных винта

Размеры:

размах крыла 42,2 м

длина 24,5 м

высота 6,8 м

площадь крыльев 332 м²

Масса:

пустого 8600 кг

бомбовой нагрузки 400-800 кг

с полной нагрузкой 11600 кг

Топливо: 3500 л

Летные характеристики:

максимальная скорость 120 км/ч

время набора высоты:

• высота 1000 метров 16 мин

• высота 2000 метров 29 мин

• высота 3000 метров 56 мин

практический потолок 3000 м

продолжительность полета 6 ч

Вооружение: две стрелковые позиции в верхней части фюзеляжа, одна в нижней части фюзеляжа и две в передних частях моторных гондол

Эксплуатация: на восточном фронте в составе Rfa 500; Альт-Ауц, сентябрь 1916 года – январь 1917 года

источник: G. W. Haddow, Peter M. Grosz «The German Giants. The German R-Planes 1914-1918», pages 225-230