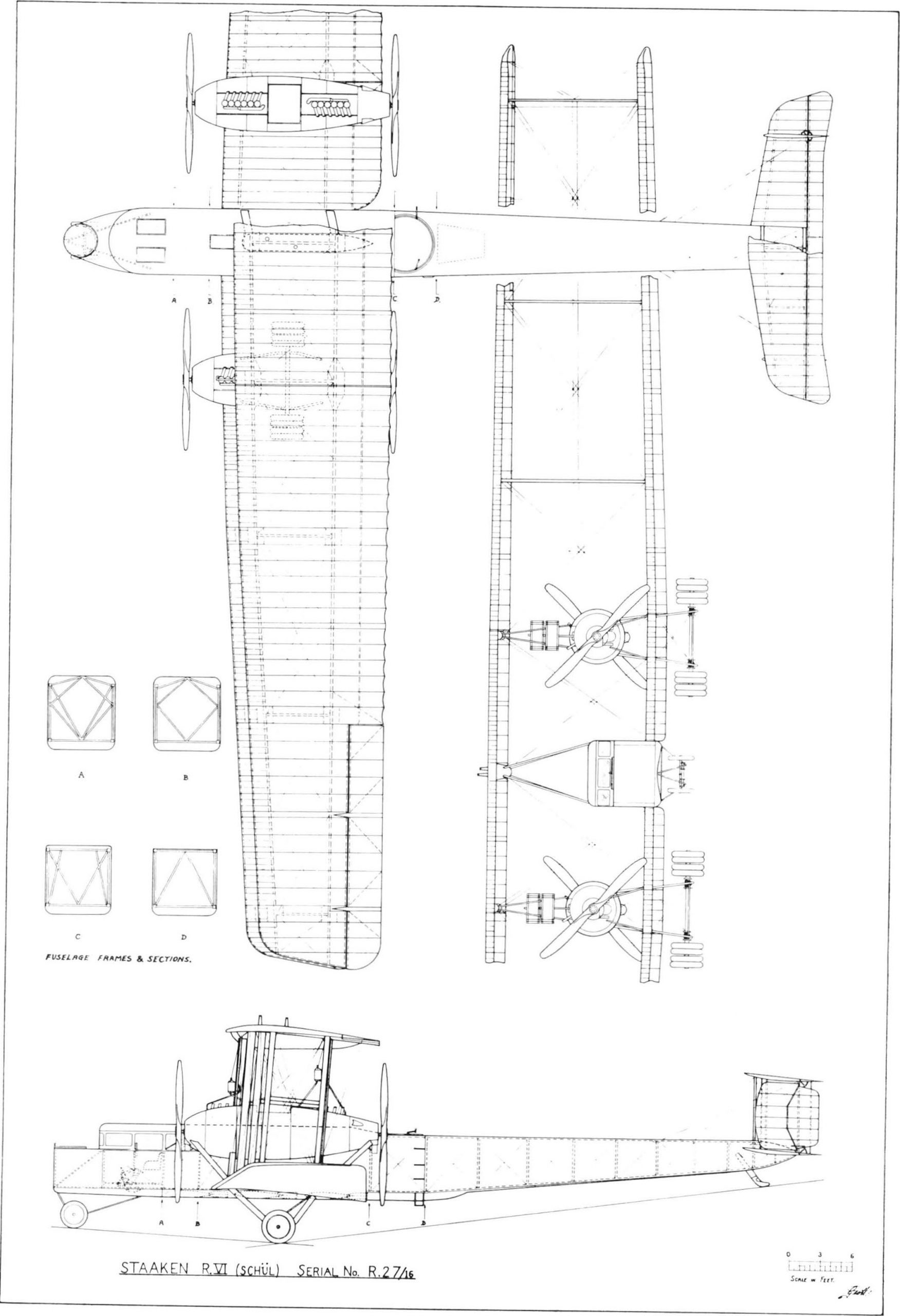

Тяжелые бомбардировщики Zeppelin-Staaken R.VI. Германия Часть 1

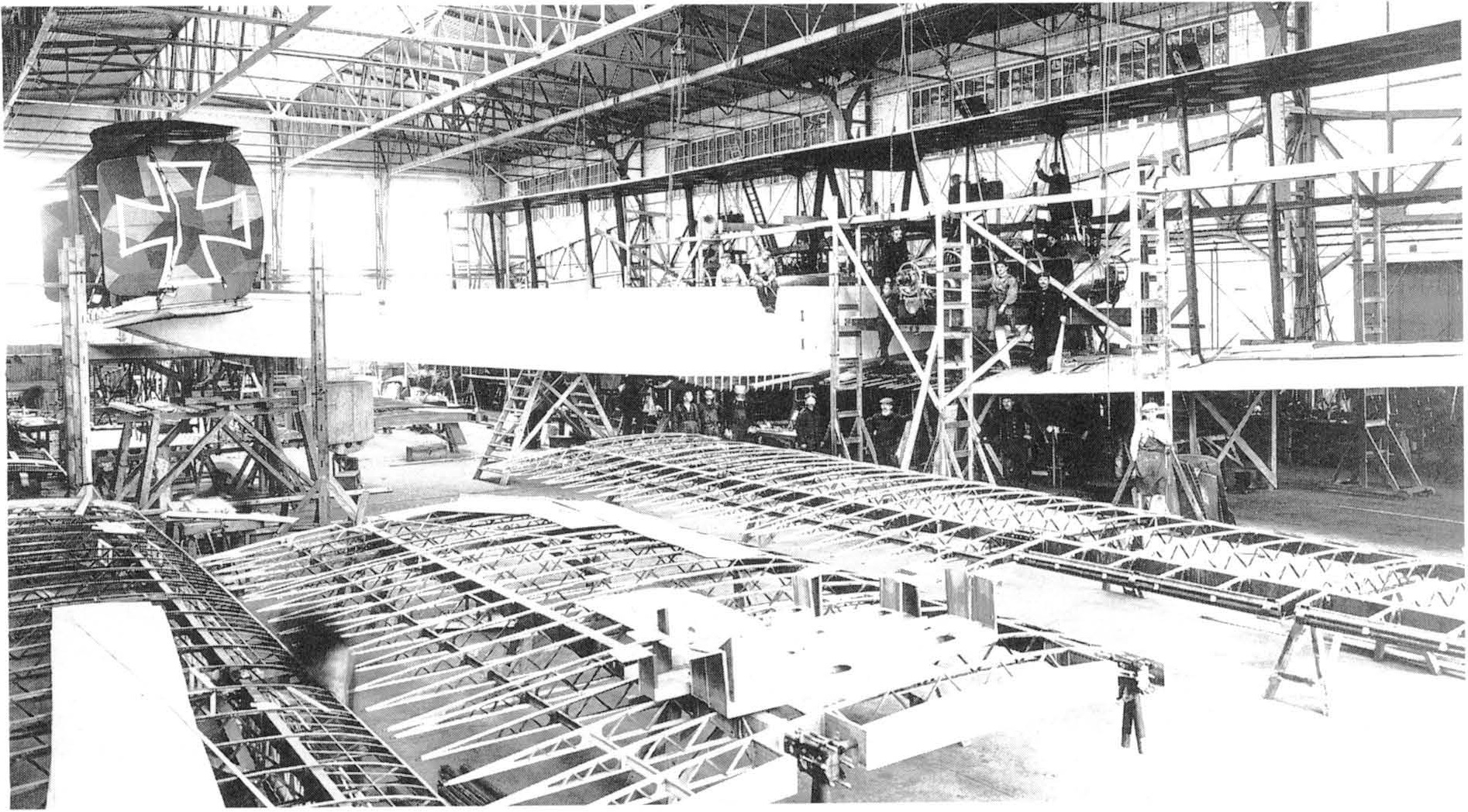

Цикл разработки компанией Zeppelin-Staaken самолетов R-класса достиг своего первого плато с появлением бомбардировщика R.VI. Этот самолет был не только самым большим самолетом, запущенным в серийное производство в годы Первой Мировой войны, но и самым известным из всех немецких самолетов R-класса. Всего было построено восемнадцать тяжелых бомбардировщиков R.VI (бехз учета варианта с поплавковым шасси), но только шесть из них были изготовлены головной компанией. Остальные машины были произведены по лицензии следующими компаниями: Automobil & Aviatik A.G., Лейпциг-Хайтерблик (Leipzig-Heiterblick), Luftschiffbau Schütte-Lanz, Цеезин (Zeesen), и Ostdeutsche Albatroswerke G.m.b.H., Шнайдемюль (Schneidemühl).

Как и следовало ожидать, конструкция R.VI в значительной степени опиралась на более ранние типы самолетов R-класса компании Zeppelin-Staaken за исключением того, что устанавливавшиеся в фюзеляже двигатель или двигатели были удалены, и силовая установка состояла из четырех двигателей, установленных в крыльевых гондолах и вращавших толкающие и тянущие винты. До R.VI данная конфигурация силовой установки не была протестирована ни на одной машине компании Zeppelin-Staaken, но это изменение было продиктовано опытом эксплуатации самолетов R-класса.

Носовой винт большого диаметра требовал довольно высокого шасси, что, в свою очередь, увеличивало шансы скапотировать при резком приземлении на неровной местности. Кроме того, предполагалось, что носовой двигатель увеличивает опасность возгорания из-за близости к фюзеляжному топливному баку.

С военной точки зрения крайне важно было ускорить производство самолетов R-класса. По этой причине было решено отказаться от сложной и дорогостоящей системы соединения двух двигателей с редуктором, которая оказалась не совсем надежной и в эксплуатации требовала высококвалифицированный персонал. Привлечение компетентных специалистов к техническому обслуживанию тяжелого бомбардировщика R.IV обеспечило успешную работу его спаренных двигателей, но с установкой более мощных двигателей механическая надежность данной системы заметно снизилась. Следовательно, была выбрана простая компоновка смс размещением двух двигателей в моторной гондоле таким образом, что они вращали по одному толкающему и тянущему винту. Данная компоновка стала стандартной на последующих самолетах R-класса компании Zeppelin-Staaken.

К середине 1916 года компанией Zeppelin-Werke Lindau (Dornier) были завершены исчерпывающие испытания эффективности последовательно установленных соосных винтов, и результаты испытаний показали, что тандемные пропеллеры были почти так же эффективны, как и одиночные воздушные винты. Эта информация, несомненно, была передана в расположенный в Штаакене филиал концерна Zeppelin и сыграла свою роль в разработке бомбардировщика R.VI.

Первый R.VI (военный номер R.25), вероятно, был изготовлен во второй половине 1916 года и под руководством инженеров компании Zeppelin-Staaken и армейских инженеров прошел всесторонние испытательные полеты после чего 8 июня 1917 года был принят на вооружение. За ним последовал R.26, который был поставлен военным 20 июля 1917 года. Успех испытаний привел к заключению зимой 1916 года и весной 1917 года с компаниями Aviatik, Schütte-Lanz и Ostdeutsche Albatroswerke контрактов на лицензионное производство бомбардировщиков R.VI. Подробная информация о каждом самолете данного типа приведена в конце этой статьи.

Хотя конструктивные особенности тяжелого бомбардировщика R.VI являются общими для большинства самолетов R-класса компании Zeppelin-Staaken, тем не менее имеет смысл подробно описать в этой статье. R.VI оснащались либо четырьмя 260-сильными двигателями Mercedes D.Iva, либо четырьмя 245-сильными Maybach Mb.IVa. Согласно документации компании Zeppelin-Staaken на самолеты с военными номерами с R.25 по R.38 изначально устанавливались двигатели Mercedes, но позже некоторые из этих машин были оснащены двигателями Maybach Mb.IVa. Последний был первым из авиамоторов с большой степенью сжатия, разработанных немцами для применения на больших высотах. Испытания двигателя Mb.IVa, проводившиеся на заводе компании Maybach в специальной высотной камере, были завершены в августе 1916 года, и в октябре 1916 года данный двигатель был предложен правительству. Двигатель был спроектирован так, чтобы за счет увеличения диаметра цилиндра и длины хода поршня, повысивших степень сжатия авиамотора, развивать полную мощность на высоте 2000 метров. Mb.IVa не мог работать на полной мощности на высотах менее 2000 метров из-за преждевременного воспламенения топливной смеси, что приводило к опасному перегреву двигателя. Расчетная выходная мощность двигателя Mb.IVa на высоте 2000 метров составляла 245 л.с. – такую же мощность на этой высоте развивал обычный 300-сильный двигатель. Специальный ограничитель предотвращал непреднамеренное открытие дроссельной заслонки на малых высотах. Причина, по которой во многих официальных отчетах Mb.IVa был обозначен как двигатель мощностью 260 л.с., объясняется следующим образом:

«Обозначение 260 л. с. было применено к 245-сильному авиамотору Mb.Iva, чтобы он как новый двигатель не уступал по мощности старому 260-сильному двигателю, который он заменил.»

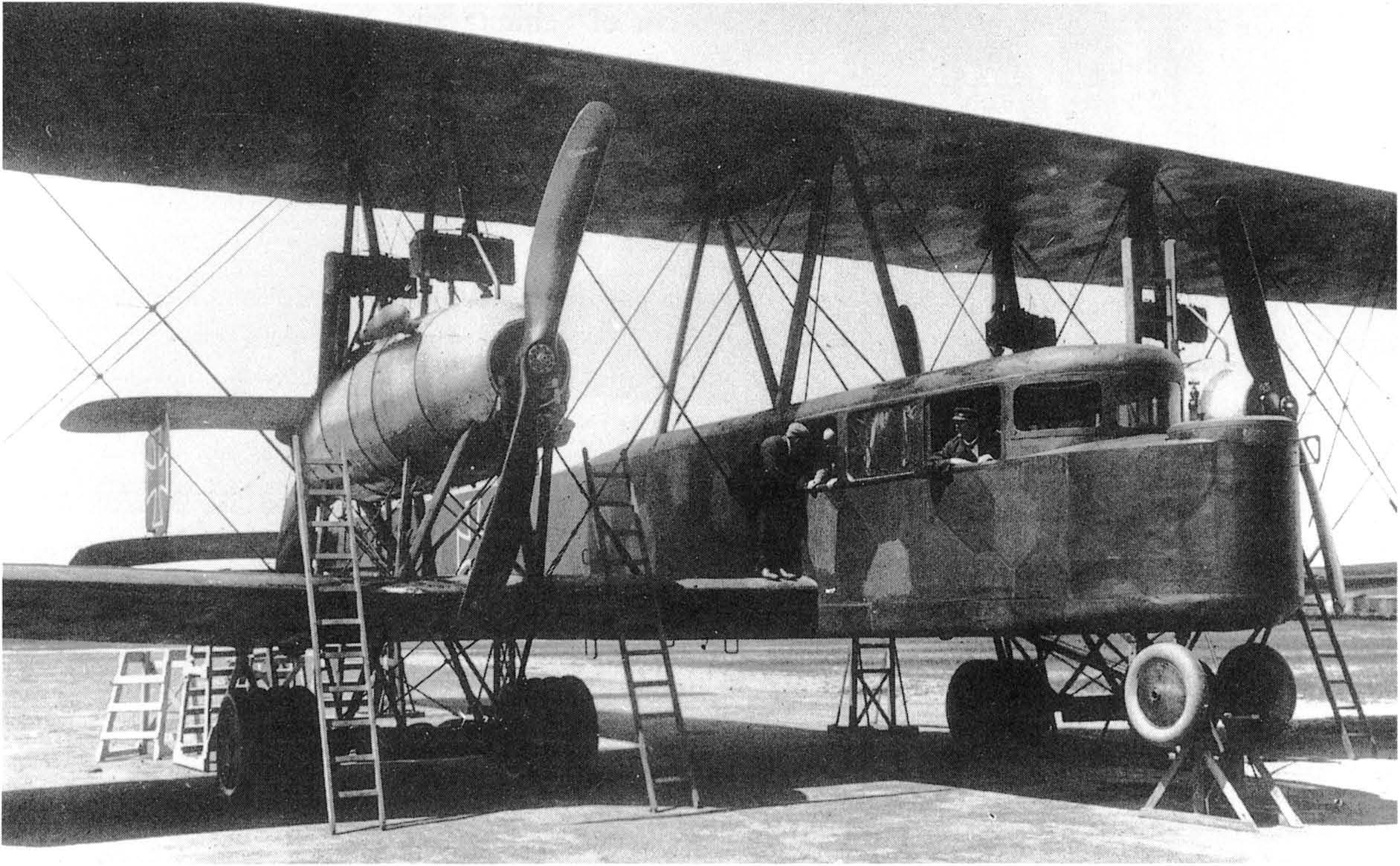

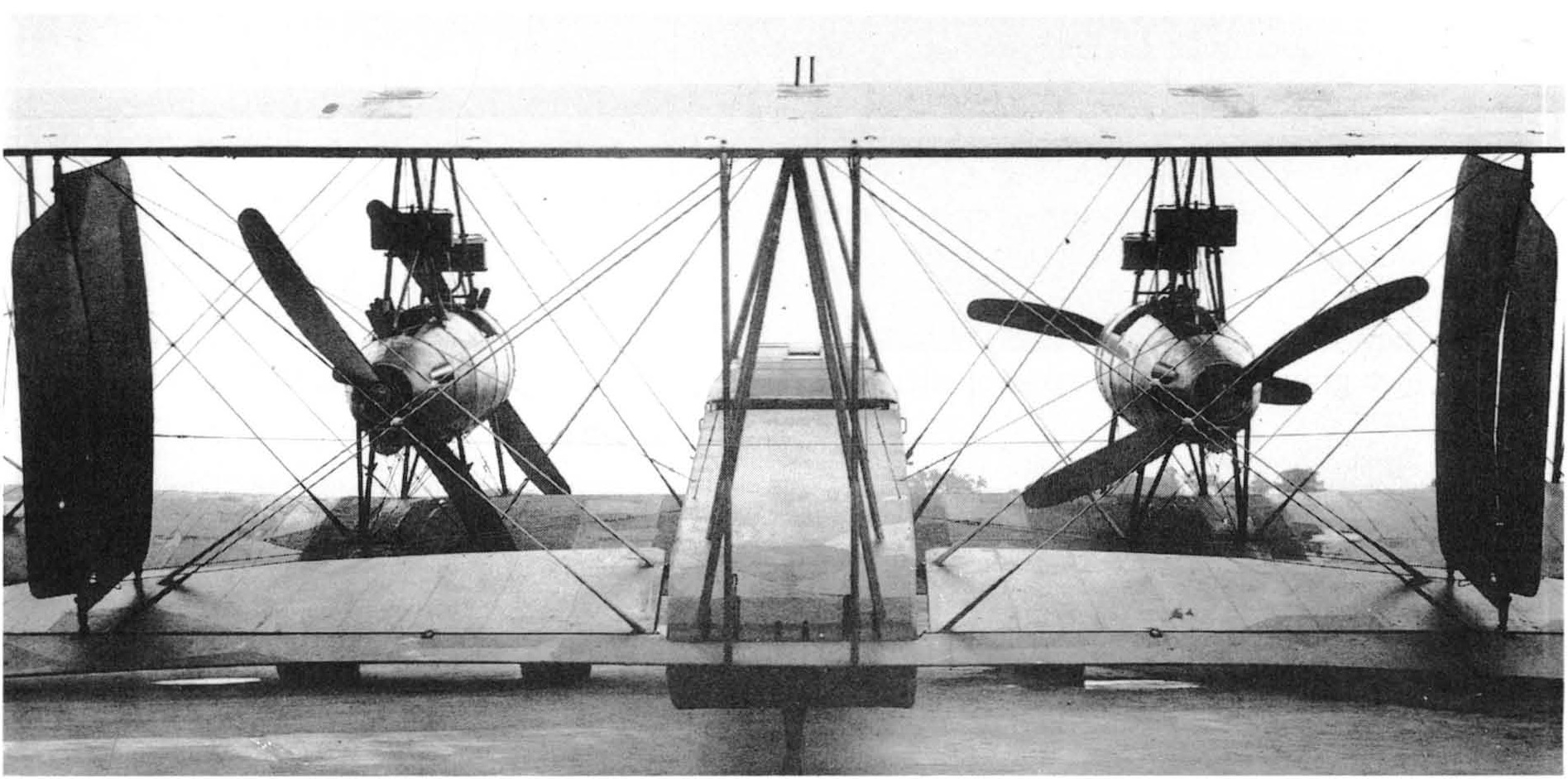

Двигатели были установлены вы передней и задней оконечностях моторной гондолы и каждый из них через свои редуктор и короткий передаточный вал вращал одиночный воздушный винт. Передаточные валы задних двигателей были длиннее валов передних двигателей, чтобы толкающие винты были расположены за задней кромкой крыла. Двигатель был отделен от редуктора комбинированной кожано-металлической шарнирной муфтой, предназначенной для поглощения вибраций и перекосов. Масло редуктора охлаждалось небольшим радиатором, который выводился в набегающий поток в нижней части моторной гондолы.

Четыре радиатора системы охлаждения двигателей устанавливались на подкосах над моторными гондолами и, как и на предыдущих машинах, задний радиатор располагался выше переднего. Радиаторы, устанавливавшиеся на тяжелые бомбардировщики R.VI, были изготовлены многими компаниями, среди которых были Windhoff, N.I.W. и Daimler.

Двигатели оснащались механизмами самозапуска, поскольку «раскручивать пропеллер» вручную было явно непрактично. Каждый из двигателей Mercedes был оснащен простым электрическим стартером компании Bosch, работающим от аккумулятора. Двигатели Maybach были оснащены новыми устройствами самозапуска, уникальными для этого типа двигателей. Процедура заключалась в нажатии на рычаг, который одновременно поднимал выпускной и впускной клапаны и закрывал заслонку в выпускном коллекторе. Под действием большого ручного всасывающего насоса, подключенного к выпускному коллектору, топливо всасывалось в цилиндры из карбюратора. Когда двигатель был заправлен, клапаны возвращались в исходное положение, а затем осуществлялось зажигание с помощью оснащенного ручным запуском магнето компании Bosch. Позднее в эскадрильях, оснащенных самолетами R-класса компании Zeppelin-Staaken, была проведена полевая модификация, заключавшаяся в добавлении устройства для прокручивания коленвала двигателя вручную с целью облегчения всасывания топлива в цилиндры.

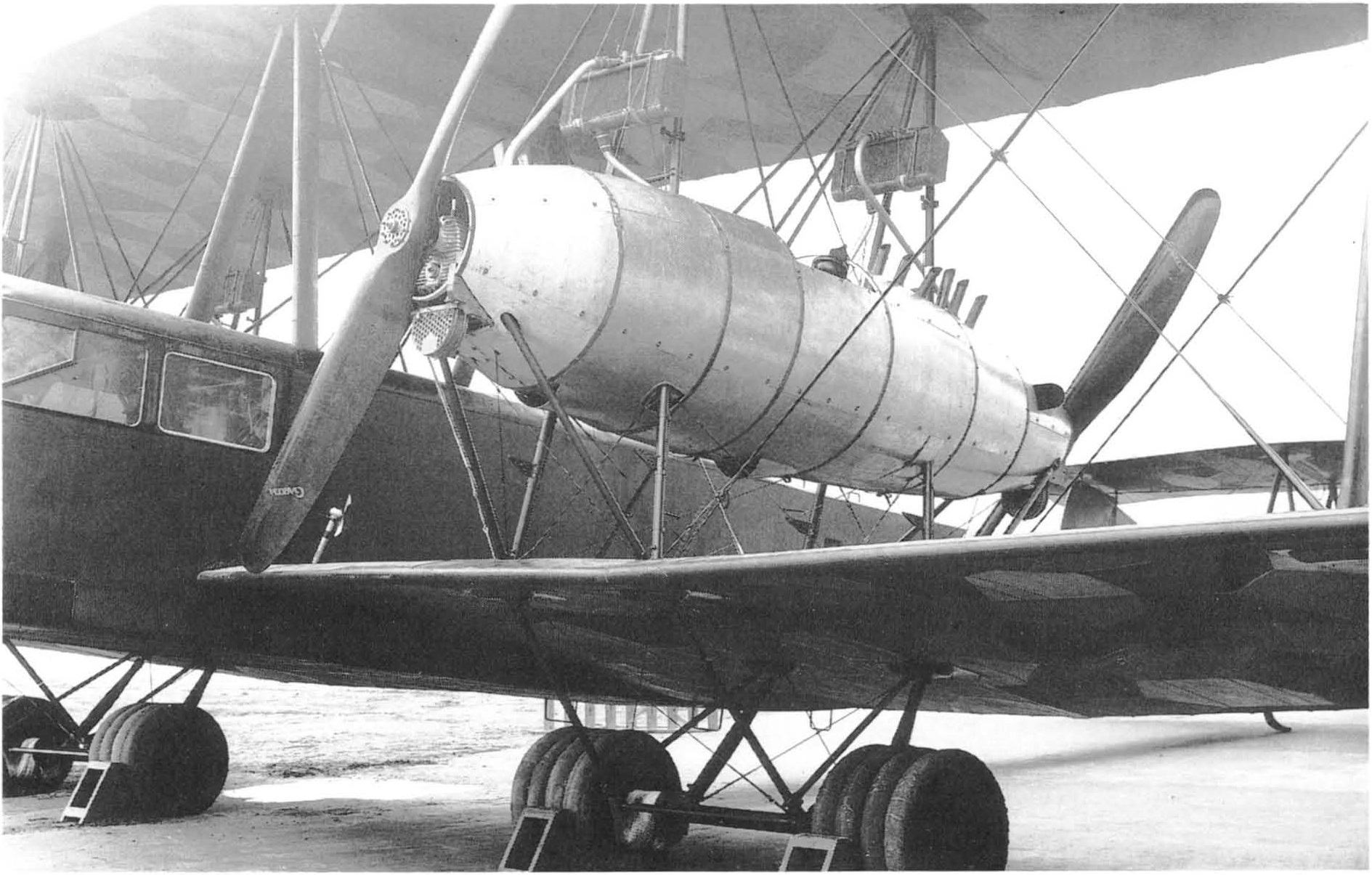

Моторные гондолы были изготовлены из U-образных алюминиевых стрингеров и покрыты алюминиевыми панелями, которые на своих местах удерживались петлями и кожаными ремнями. В центральной части гондолы между двумя двигателями располагалась небольшая кабина механика-моториста. Гондолы поддерживались в межкрыльевом пространстве двумя перевернутыми V-образными стойками, оконечности которых крепились к лонжеронам нижнего и верхнего крыльев. Приблизительно на одной трети своей высоты перевернутая литера «V» соединялась поперечной коробчатой балкой из сварной стали, образуя удлиненную букву «А». К этой поперечной балке крепились моторные рамы, которые охватывали всю длину моторной гондолы. Моторные рамы состояли из ясеневых досок, зажатых между двумя слоями толстой фанеры. Дополнительные стойки проходили от лонжеронов нижнего крыла к оконечностям моторных рам, чтобы обеспечить дополнительную опору редукторам.

В большинстве случаев пропеллеры поставлялись компанией Garuda. Они были изготовлены из слоев ели и ясеня, а затем покрыты тонкой фанерной оболочкой. На пропеллеры бомбардировщиков R.VI, которые были изготовлены по лицензии компанией Aviatik, устанавливались крупные тупоконечные обтекатели втулок.

В центральной части фюзеляжа устанавливались восемь (а на некоторых машинах десять) цилиндрических топливных баков, каждый из которых был объемом 245 литров. Топливные баки подвешивались стальными лентами, прикрепленными к верхним элементам шпангоутов фюзеляжа; данные элементы шпангоутов были усилены сварной стальной трубчатой конструкцией. Проход между баками позволял членам экипажа осматривать их и проходить между ними. С помощью двух пропеллерных насосов, установленных либо на обшивке фюзеляжа, либо на нижнем крыле у его корневых частей, топливо из основных баков подавалось в 155-литровый бак для подачи самотеком. Обтекаемый бак для подачи топлива самотеком располагался под верхним крылом между кабанными стойками. В аварийной ситуации топливо из каждого основного бака могло быть слито с помощью клапана быстрого опорожнения. Чтобы во время полета не нарушалась балансировка самолета, отвечавший за заправку член экипажа регулировал уровень топлива в отдельных баках.

По форме и конструкции четырехстоечные крылья были почти идентичны крыльям более ранних самолетов R-класса компании Zeppelin-Staaken. Верхнее и нижнее крылья имеют одинаковые размах, очертания и стреловидные передние кромки; нижнее крыло имеет нулевой угол поперечного V. Каждое крыло состояло из трех частей: центроплана и двух внешних консолей. Основу силового набора крыльев составляли два лонжерона, каждый из которых состоял из семи профилированных элементов из ясеня (верхнее крыло) или ели (нижнее крыло), имевших в поперечном сечении коробчатую конструкцию с двойными стенками. Ясень был использован в верхнем крыле из-за его более высокой прочности на сжатие, тогда как ель использовалась в нижнем крыле из-за её превосходной прочности на разрыв и меньшей массе. Отдельные профилированные элементы лонжеронов были склеены и дополнительно усилены шпунтовыми соединениями из ясеня. По всему размаху две стороны лонжерона были покрыты слоем клееной фанеры толщиной 2,5 мм. И, наконец, лонжероны были завернуты в пропитанную клеем хлопчатобумажную ткань. Консоли крыльев соединялись с центропланами с помощью стальных хомутов и болтов.

Нервюры крыла были изготовлены из ели, а расстояние между ними варьировалось в зависимости от степени нагруженности участка крыла: где нагрузки были больше – там расстояние между нервюрами было меньше. Вспомогательные нервюры, шедшие от передней кромки к переднему лонжерону, сохраняли правильный аэродинамический профиль нервюры в районе передней кромки.

Между лонжеронами во всех точках крепления стоек крепились трубы, работавшие на сжатие. Внутри прочность крыла была дополнительно усилена двумя наборами тросов: первый набор образовывал крестообразные связи между работавшими на сжатие соседними трубами, а второй набор проходил от работавших на сжатие труб к двойным нервюрам, которые находились на полпути между точками крепления стоек. Межкрыльевые стойки состояли из обтекаемых стальных труб, диаметр которых уменьшался по мере увеличения расстояния от фюзеляжа. Во внешних стойках крыла в качестве расчалок использовались двойные тросы. Бипланная коробка имела угол атаки, который постепенно уменьшался к законцовкам крыла, и вынос вперед нижнего крыла.

Несбалансированные элероны установлены только на верхнем крыле и не выступали за контуры крыла. Элероны, у которых силовой набор состоял из стальных труб, а в качестве обшивки использовалось полотно, шарнирно крепились к вспомогательному лонжерону и приводились в действие тросами, идущими от кривошипов вниз через нижнее крыло. Самолеты производства компании Aviatik (R.52-R.54) оснащались сбалансированными элеронами увеличенной площади, а R.30 получил элероны как у тяжелого бомбардировщика R.XIV.

Первоначально одностоечное хвостовое оперение было идентично хвостовому оперению тяжелого бомбардировщика R.V, однако позднее с целью предотвращения снижения управляемости из-за скручивания фюзеляжа были добавлены центральные киль и руль направления. В поверхностях стабилизатора также как и в крыльях использовались еловые нервюры и лонжероны и алюминиевые трубы в качестве элементов конструкции, работающих на сжатие. Верхняя поверхность стабилизатора хвостового оперения имела нулевой угол поперечного V, тогда как его нижняя поверхность имела необычайно больший угол поперечного V – 6 градусов. Рули высоты установлены на обеих поверхностях стабилизатора. Межплоскостные стойки образовывали опоры центральной стойки для киля, являвшегося отличительной особенностью самолетов R-класса компании Zeppelin-Staaken, и сбалансированного руля направления. Все поверхности хвостового оперения за исключением стабилизатора были изготовлены из алюминия и покрыты полотном.

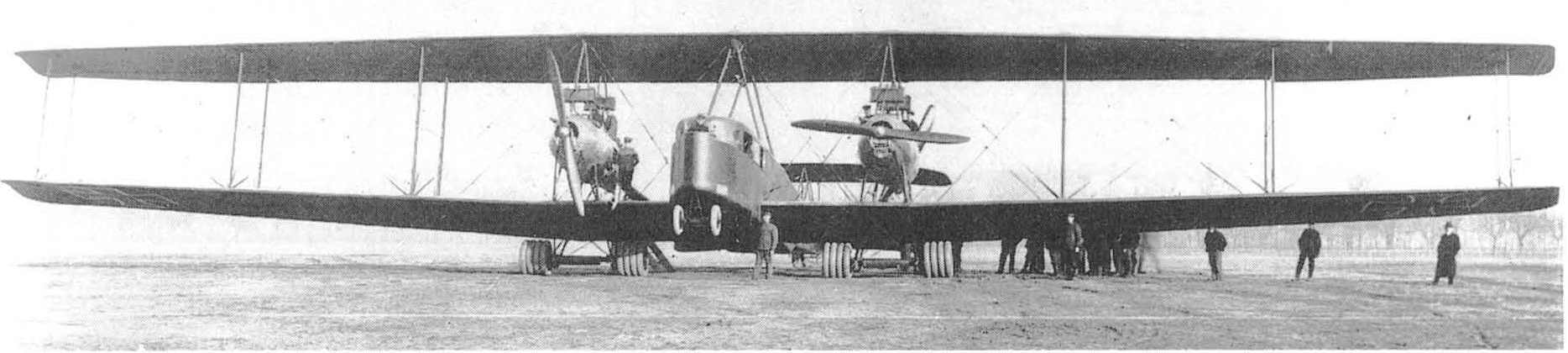

Каждая из основных стоек шасси изготавливалась из стальных труб и представляла собой простую прочную конструкцию, значительно более короткую, чем у более ранних самолетов R-класса компании Zeppelin-Staaken. Массивные оси, как правило, были оснащены четырьмя колесами на каждом ее конце, хотя несколько тяжелых бомбардировщиков R.VI имели на каждом конце оси только два колеса большего диаметра. В большинстве случаев использовались резиновые амортизаторы, но позже в самолетах использовались пучки спиральных пружин. В носовой оконечности фюзеляжа каждого тяжелого бомбардировщика R.VI была установлена вспомогательная двухколесная передняя стойка шасси, которая использовалась только при приземлении. В отличие от более ранних машин компании Zeppelin-Staaken нормальное стояночное положение тяжелого бомбардировщика R.VI было с опорой на хвостовой костыль.

Фюзеляж представлял собой смешанную решетчато-балочную конструкцию, состоявшую из деревянных балок и стальных труб. Два верхних лонжерона были изготовлены из ели, нижние из ясеня, и все лонжероны по всей своей длине было обернуты полотном. Шпангоуты представляли собой конструкцию, сваренную из стальных труб. В задней части фюзеляжа шпангоуты имели прямоугольное поперечное сечение, а в центральной и носовой частях они были усилены диагональными трубами, образующими треугольную конструкцию. Носовая часть фюзеляжа имела фанерную обшивку, а центральная и хвостовая части покрывались полотном.

По тем временам кабина управления самолетом была довольно современной. Эта кабина пилотов была полностью закрытой и оснащалась раздвижными окнами, доходившими до передней кромки крыльев. Чтобы избежать ослепления члены экипажа могли задернуть окна черными шторами. По два пилота сидели в кабине бок о бок за двумя массивными рулевыми колесами автомобильного типа. Органы управления дроссельными заслонками двигателей располагались между сиденьями пилотов в их пределах досягаемости и были сгруппированы таким образом, что ими можно было управлять по отдельности и совместно. Имевший первостепенное значение переключатель зажигания был расположен позади рычагов и защищен специальной крышкой. Своевременное выключение двигателей и замыкание электрических цепей позволило спасти несколько самолетов R-класса от пожара после аварийной посадки.

Первоначально в кабине пилотов непосредственно перед рычагами дроссельных заслонок размещался стандартный компас с плавающей картушкой, шарнирно установленный в карданном подвесе. Эти компасы изготавливались компанией Ludolph и были адаптированы для установки на дирижабли. Большая масса и ненадежная работа компасов данного типа привели к разработке для самолетов R-класса крупных компасов барабанного типа. Однако этот компас не работал должным образом из-за отсутствия подходящих магнитных сплавов. Кроме того, его установка представляла определенные трудности, особенно если его магнитное поле располагалось вблизи стальных шпангоутов, электрических цепей и тахометров. Таким образом, от большого барабанного компаса отказались в пользу двух малых барабанных компасов, установленных вне кресел пилотов. Окончательным решением стала установка в задней части фюзеляжа дублирующего компаса Bamberg. Курс можно было установить с помощью гибкого вала, в то время как электрический ретранслятор указывал все отклонения от установленного курса. Командир самолета был снабжен картографическим компасом для работы за штурманским столом и пеленгаторным компасом для визуального пеленгования. Также была попытка применения навигации по звездам, но в связи с нехваткой обученного персонала препятствовала более широкому использованию этой методики и вынудила разработать методы беспроводного определения местоположения.

Приборное оборудование, установленное в кабине пилотов, включало в свой состав высотомер с непосредственным отсчетом по шкале и регистрирующий высотомер, вариометр для измерения скорости набора высоты, четыре электротахометра, два указателя воздушной скорости (по одному на каждого пилота), термоэлектрический индикатор температуры двигателя с переключателем для считывания с десяти устройств, жидкостный угломер и, наконец, искусственный горизонт. Ранние самолеты R-класса компании Zeppelin-Staaken, включая и тяжелые бомбардировщики R.VI, были оснащены гироскопическим угломером Anschutz или искусственным горизонтом, который мог указывать углы крена и тангажа. Однако гироскоп, используемый в системе Anschutz, не был свободен от центробежных эффектов и требовал около 10-15 минут для достижения своей рабочей скорости, что означало, что его нельзя было использовать во время взлета из-за включения электрической системы. Чтобы исправить первый недостаток, масса гироскопа была увеличена примерно до 40 кг, что сделало его использование практически недопустимым с точки зрения веса. В середине 1917 года в состав приборного оборудования был включен индикатор крена Drexler. Это было легкое (5 кг) значительно упрощенное гироскопическое устройство, работавшее по принципу прецессии. Он достиг рабочей скорости менее чем за минуту и питался от небольшого пропеллерного генератора.

Электрический машинный телеграф, с помощью которого летчики и механики общались друг с другом, крепился к крыше кабины пилотов. С помощью обозначенных лампочками заранее заданных слов могли быть переданы двадцать или более команд.

Аппаратура беспроводной приемо-передающей радиосвязи была расположена по левому борту позади пилота. Штурманский стол командира находился в непосредственной близости от прохода. Радиооборудование запитывалось от 2,5-сильного бензинового генератора компании Bosch, который развивал мощность 1000 Ватт. Во время радиомолчания генератор Bosch мог вырабатывать электроэнергию для обогрева летных костюмов семи человек и заряжать батареи, которые обеспечивали электричеством систему освещения. Пилоты могли управлять освещением и устанавливать любой уровень освещенности. Лампочки внутреннего освещения были покрыты синим стеклом, чтобы уменьшить блики и снизить опасность быть замеченным. Под фюзеляжем было принято устанавливать батарею из шести посадочных фар. Помимо этого, за основными стойками шасси были установлены две фары, которые отбрасывали тень на землю и позволяли судить о высоте во время приземления.

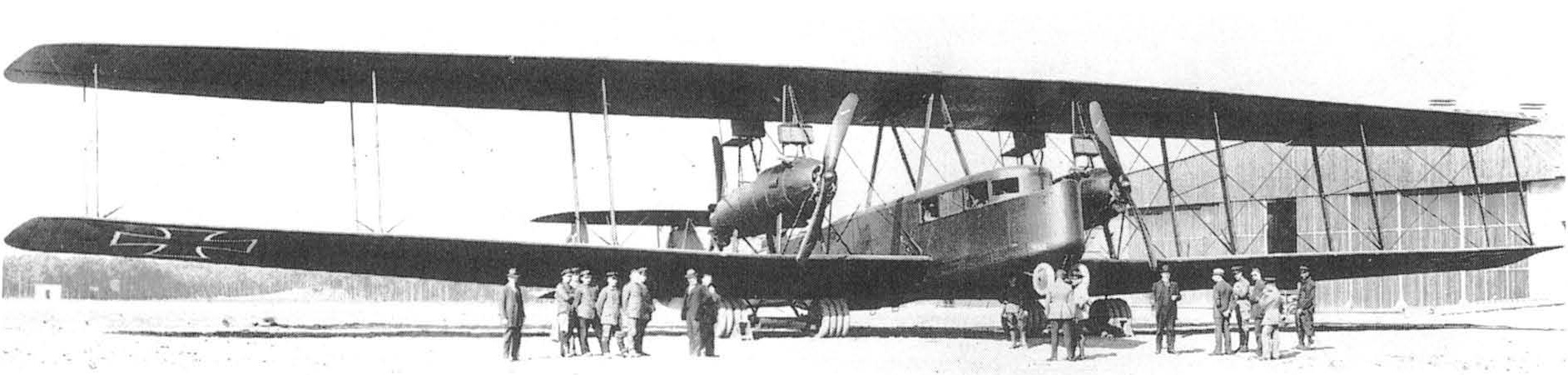

В носовой оконечности фюзеляжа находился наблюдательный пост, в котором можно было установить пулемет. Именно с этой позиции командир самолета руководил бомбометанием и именно здесь был установлен бомбовый прицел. В верхней части фюзеляжа находилась стрелковая позиция, которая была оборудована двумя подвижными пулеметами, а нижний пулемет устанавливался на небольшой аппарели, которую можно было немного опустить. Два тяжелых бомбардировщика R.VI, а возможно еще и несколько других, были оснащены стрелковой позицией на верхнем крыле по примеру бомбардировщика Zeppelin-Staaken R.IV. В отличие от R.IV нижняя поверхность крыльевой оборонительной позиции была обтекаемой и при спуске стрелка вниз некоторую защиту предоставляли не раздвижные панели, а складывающиеся люки. В официальных немецких табелях вооружения в отношении самолетов R-класса в качестве штатного вооружения, которое должны были нести R.VI, указаны три пулемета Lewis. Все участники боевых действий считали эти пулеметы превосходным оружием, поскольку чрезвычайная легкость делала «льюисы» идеальными подвижными пулеметами.

Бомбовая нагрузка размещалась внутри в центральной части фюзеляжа под топливными баками. В бомбоотсеке были предусмотрены держатели для восемнадцати 100-кг бомб в три ряда по шесть штук в каждом, но 300-кг и 1000-кг бомбы самолет должен был нести полу утопленными на внешней подвеске. Масса бомбовой нагрузки варьировалась в зависимости от дальности полета, т.е. количества загружаемого топлива. В полетах на малую дальности самолет мог нести до 2000 кг, в то время как в дальних бомбардировочных вылетах нормальная масса боевой нагрузки составляла 1000-1200 кг.

Обычная продолжительность полета R.VI составляла около 7 часов, которая могла быть увеличена до 10 часов, если были установлены дополнительные топливные баки. По время перегоночных полетов самолеты данного типа выполняли беспосадочные перелеты из Дёберица в район Гента протяженностью 740 километров. Самыми протяженными были налеты на Гавр, во время которых тяжелые бомбардировщики R.VI в общей сложности пролетели 800 километров. С запасом топлива 3200 литров и бомбовой нагрузкой 750 кг максимальная дальность полета составляла 900 километров.

Количество членов экипажа самолета изменялось в зависимости от типа боевого вылета, но в основном он состоял из семи человек: командира-штурмана, двух пилотов (из этих троих двое обычно были офицерами), радиста, двух механиков-мотористов и заправщика топлива. Для усиления защиты можно в состав экипажа можно было включить одного или двух стрелков, но это было скорее исключением, чем правилом.

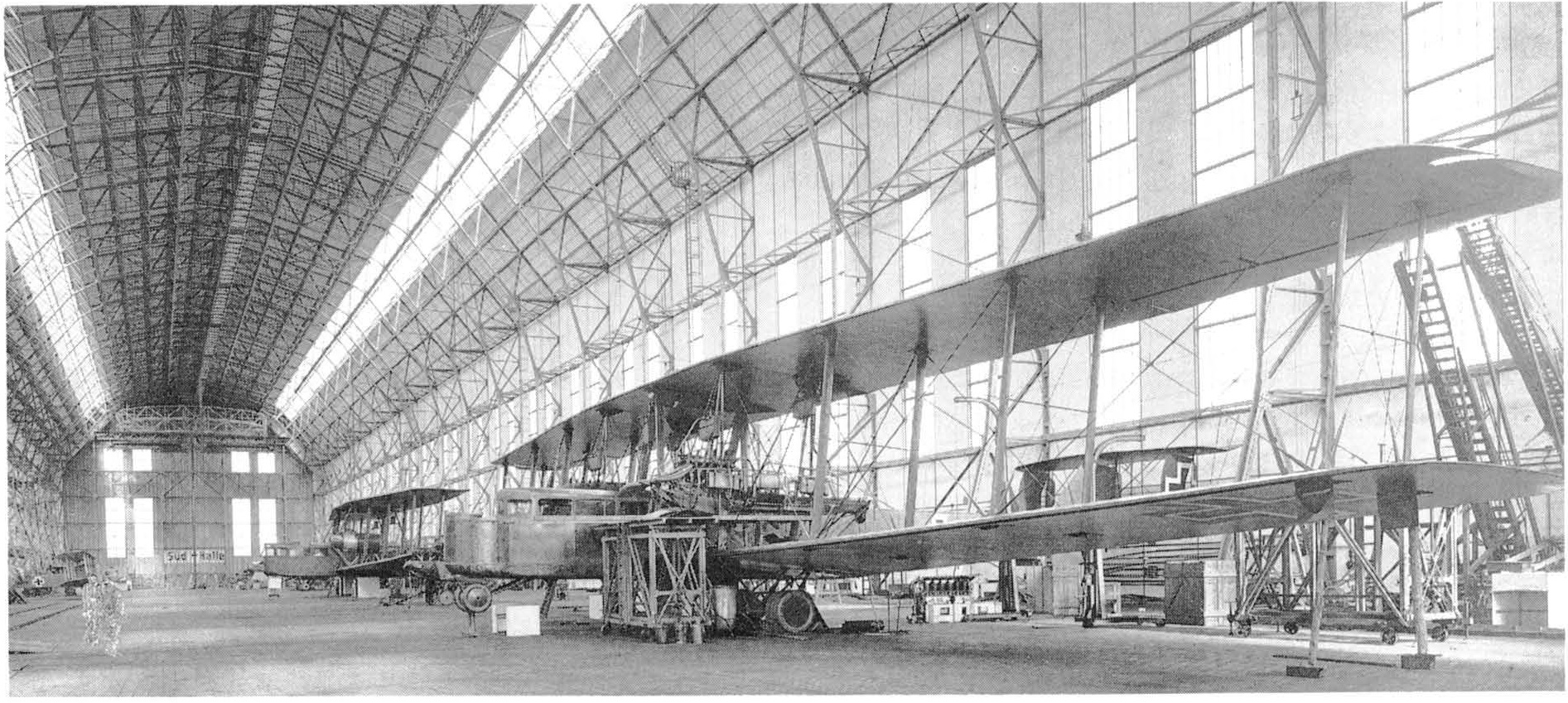

тяжелый бомбардировщик Zeppelin-Staaken R.VI 30/16 оснащается нагнетателем в ангаре дирижабля, Штаакен. На заднем плане тяжелый бомбардировщик Zeppelin-Staaken R.XIV 43/17

тяжелый бомбардировщик Zeppelin-Staaken R.VI (Schül) 28/16. Хотя восьмиколесные основные стойки шасси считались подходящими для твердых поверхностей, для аэродромов с песчаным покрытием потребовалось удвоить количество колес до шестнадцати. Снимок датирован 5 февраля 1918 года

тяжелый бомбардировщик Zeppelin-Staaken R.VI (Schül) 28/16. На верхнем крыле самолета оборудована стрелковая позиция. Снимок датирован 18 мая 1918 года

источник: G. W. Haddow Peter M. Grosz «The German Giants. The German R-Planes 1914-1918», pages 242-259