Третий Рим. Территория, население, экономика и финансы Русского Царства в XVII веке (Часть II)

Доброго времени суток, дорогие друзья!

Продолжаю публиковать материалы «Территория, население, экономика и финансы Русского Царства в XVII веке» альтернативы «Третий Рим». Во второй части: «Экономика Русского Царства в XVII веке» рассмотрено развитие сельского хозяйства, ремесла, мануфактур и участие иностранных купцов в их создании, торговля и торговые пути, рост городов, добыча золота и серебра. Наибольшие изменения, в сравнении с реальной историей, внесены в пункт о добыче золота в России. Вместе с тем эти изменения связаны со временем обнаружения золотых месторождений на Урале, которое имеет субъективный характер. В остальном события описаны с максимальным соответствием с реальными. При этом события, которые не происходят в связи с альтернативным ходом истории исключены из изложения событий, а внесенные изменения выделены темно-синим цветом. В заключении представлены требования, выполнение которых могло привести к промышленной революции в России.

Содержание:

Экономика Русского Царства в XVII веке

В первой четверти XVII века разорение времен смуты было преодолено. Русские люди очищают и распахивают заросшие поля. Оживают центр Европейской России, уезды вокруг русской столицы, на западе и северо-западе, северо-востоке и востоке. Русский крестьянин продвигается на окраины, к югу от реки Оки, в Поволжье и Приуралье, в Западную Сибирь. Здесь возникают новые поселения. Наметилась специализация отдельных районов страны: южные и поволжские – хлеб, западные – лен и конопля, поморские – соль и рыбу, сибирские – меха, ярославские и костромские – холсты. Произошел рост товарного оборота. Но в условиях сохранения традиционных форм ведения хозяйства, резко континентального климата и низкого плодородия почв в Нечерноземье, наиболее развитой части страны, экономика восстанавливалась медленно.

Укрепление крепостнических отношений в XVII веке

Крепостное право – совокупность юридических норм, закрепляющих запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов без разрешения властей (то есть прикрепление крестьян к земле или «крепость» крестьян земле, при этом беглые подлежат принудительному возврату), наследственное подчинение административной и судебной власти определённого феодала, лишение крестьян права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость.

В Русском государстве на рубеже XV и XVI веков оформилась поместная система. Великий князь передавал поместье служилому человеку, который был обязан за это воинской службой.

Вольный человек становился крестьянином с той минуты, как «наставлял соху» на тяглом участке (то есть начинал исполнять государственную обязанность по обработке земли) и переставал быть крестьянином, как только бросал земледелие и принимался за другое занятие. Крестьянин был лично свободным и держал земельный участок по договору с владельцем поместья. Он обладал правом выхода или отказа, то есть правом уйти от землевладельца. Землевладелец не мог согнать крестьянина с земли перед жатвой, крестьянин не мог покинуть свой участок, не рассчитавшись с хозяином по окончании жатвы.

Судебник Ивана III устанавливал однообразный срок для крестьянского выхода, когда обе стороны могли рассчитаться друг с другом. Это неделя до Юрьева дня (26 ноября) и неделя, следующая за этим днём. Указ о пятилетнем сыске крестьян от 24 ноября (4 декабря) 1597 года не отменял крестьянского «выхода» (то есть возможность уйти от землевладельца) и не прикреплял крестьян к земле. Этот акт лишь определял необходимость возврата сбежавшего крестьянина к прежнему землевладельцу, если уход состоялся в пятилетний срок до 1 (11) сентября 1597 года. Указ говорит только о тех крестьянах, которые покидали своих землевладельцев «не в срок и без отказу» (то есть не в Юрьев день и не уплатив «пожилое»). Однако землевладельцы, пользуясь малограмотностью либо тяжёлым положением крестьян, зачастую нарушали право «Юрьева дня».

В начале XVII века происходил дальнейший рост феодальной земельной собственности. После окончания смуты произошел передел земель внутри господствующего класса. Новая династия, основанная царем Дмитрием Михайловичем Пожарским, укрепляя свое положение, использовала раздачу земель дворянам. Кроме того, обезлюдивание подвергшихся в ходе смуты территорий требовало прикрепления крестьян к земле. В центральных районах страны практически исчезло землевладение черносошных крестьян. Дворянское землевладение проникло в Поволжье, а к концу XVII в.– и в освоенные районы Дикого поля.

Государство пошло по пути закрепления крестьян за их владельцами. В 1619 году был снова объявлен пятилетний, а в 1637 году – девятилетний сыск беглых. В 1642 году вновь был издан указ о десятилетнем сроке сыска беглых и пятнадцатилетнем сыске вывезенных насильно крестьян. Это увеличило ценность самой земли.

Соборное уложение 1649 года завершило процесс юридического оформления крепостного права. Уложение установило бессрочную прикрепленность к земле (то есть невозможность крестьянского выхода) и крепость владельцу (то есть власть владельца над крестьянином, находящимся на его земле). Однако, и согласно Соборному уложению владелец поместья не имел право посягать на жизнь крестьянина и лишать его земельного участка. Допускалась передача крестьянина от одного владельца к другому, однако и в этом случае крестьянин должен быть снова «посажен» на землю и наделён необходимым личным имуществом («животами»).

Переписные книги 1649 года насчитали по стране 888 тысяч тяглых дворов, из них около 90% находилось в крепостной зависимости. Дворцу принадлежало 83 тысячи дворов, или 9,3%, церкви – 118 тысяч (13,3%), боярам–88 тысяч (10%), более же всего дворянам – 507 тысяч дворов, или 57%.

Сельское хозяйство

Ведущей отраслью экономики оставалось сельское хозяйство, но в связи маломощностью мелких крестьянских хозяйств, низкой урожайностью, стихийными бедствиями сельское хозяйство восстанавливалось медленней. Освобождение от уплаты налогов на пять лет населения областей, наиболее пострадавших от войны, позволило улучшить благосостояние населения и создать условия для ускорения восстановления сельского хозяйства в двадцатые годы XVII века.

Основными орудиями труда были соха, плуг, борона, серп. Трехполье преобладало, но оставалась и подсека, особенно на севере страны. Хозяйство по-прежнему имело натуральный характер.

Больше всего сеяли рожь и овес. Далее шли ячмень и пшеница, яровая рожь (ярица) и просо, гречиха и полба, горох и конопля. На юге пшеницы сеяли больше, чем на севере. В огородах разводили репу и огурцы, капусту и морковь, редьку и свеклу, лук и чеснок, тыкву и даже арбузы. В садах – вишню, красную смородину, крыжовник (крыж-берсень), малину, клубнику, яблони, груши, сливы.

Урожайность была невысокой. Часто повторялись неурожаи, недороды, голод. Причины лежали в крепостническом характере хозяйства, климатических особенностях (вымерзание и вымокание посевов в центре и на севере страны, засуха и нашествия саранчи на юге). В этих условиях главным направлением развития сельского хозяйства того времени был экстенсивный путь. Рост объемов производства достигался за счет вовлечения в хозяйственный оборот новых земель: Черноземья, Среднего Поволжья, Сибири.

Основой развития животноводства являлось крестьянское хозяйство. Из него феодалы получали тягловых лошадей для работы на своих полях и столовые запасы: мясо, живую и битую птицу, яйца, масло и прочее. Среди крестьян имелись, с одной стороны, многолошадные, многокоровные, с другой – лишенные какого-либо скота. Скотоводство особенно развивалось в Поморье, в Ярославской земле, в южных уездах.

Рыбу ловили везде, но особенно в Поморье. В северных районах, Белом и Баренцевом морях добывали треску и палтуса, сельдь и семгу; промышляли тюленей, моржей, китов. На Волге и Яике особую ценность представляли красная рыба, икра.

Новым явлением по сравнению с предшествующим временем в развитии хозяйства было усиление его связи с рынком. Дворяне, бояре и монастыри активно включались в торговые операции и промысловую деятельность. Торговля хлебом, солью, рыбой, производство на продажу вин, кож, извести, смолы, ремесленных изделий в ряде вотчин стали обычным делом. Сокращены крестьянские налоги и натуральный оброк, вырос денежный оброк.

Прекращение польской торговли в результате блокады шведским флотом Гданьска и Кениксберга в ходе польско-шведской войны (1626–1629) вызвало значительный рост цен на продукты питания в Европе, в том числе в Англии, Франции и Голландии. Восстановившееся сельское хозяйство в русском государстве смогло заместить поставки из Польши. Зерно перевозилось по Северной Двине через Архангельск, через Новгород по Волхову, далее по Балтийскому морю, а также по Западной Двине через Ригу, отвоеванную шведами у поляков в 1629 году, судами Русско-голландской кампании. В тридцатые годы Россия становится одним из главных поставщиков продовольствия в Европу, раззоренную Тридцатилетней войной (1618-1648).

Ремесло

В отличие от сельского хозяйства промышленное производство в России развивалось быстрее. Самое широкое распространение получила домашняя промышленность: по всей стране крестьяне производили холсты и сермяжное сукно, веревки и канаты, обувь валяную и кожаную, разнообразную одежду, посуду и полотенца, лапти и мочало, деготь и смолу, сани и рогожи, топленое сало и щетину, многое другое. Через скупщиков эти изделия, особенно холсты, попадали на рынок.

Большая часть ремесленников работала на государство, казну. Часть ремесленников обслуживала нужды дворца (дворцовые ремесленники) и живших в Москве и других городах феодалов (вотчинные ремесленники). Остальные входили в посадские общины городов, несли (тянули, как тогда говорили) различные повинности и платили налоги, совокупность которых называлась тяглом. Ремесленники из посадских тяглецов от работы по заказу потребителя зачастую переходили к работе на рынок, и ремесло, таким образом, перерастало в товарное производство.

В XVII веке продолжалось перерастание ремесла (производства для конкретного заказчика) в мелкотоварное производство для продажи на рынке, происходит укрупнение, создание ремесленных мастерских (в отличие от «домашней промышленности» прежних лет). Этот процесс начался в XVI веке, но в XVII веке он приобрел массовый характер.

В первой половине XVII века в соответствии с природно-географическими условиями в основном сложились районы ремесленного производства. Москва, Тверь, Калуга, Нижний Новгород специализировались на производстве изделий из дерева (посуды). Ювелирное дело процветало в Москве, Великом Устюге, Новгороде, Тихвине, Нижнем Новгороде.

Значительными центрами производства текстильных изделий стали Новгородско-Псковская земля, Москва, Ярославль; льна – Ярославль и Кострома; кожевенного дела – Ярославль, Кострома, Вологда, Нижний Новгород, Казань; соли – Сольвычегодск, Солигалич, Прикамье с Соликамском, а со второй половины XVII века – соляные озера Прикаспия. Центрами ремесленного производства становятся не только города, но и ряд оброчных сел (Павлово на Оке, Иваново, Лысково, Мурашкино).

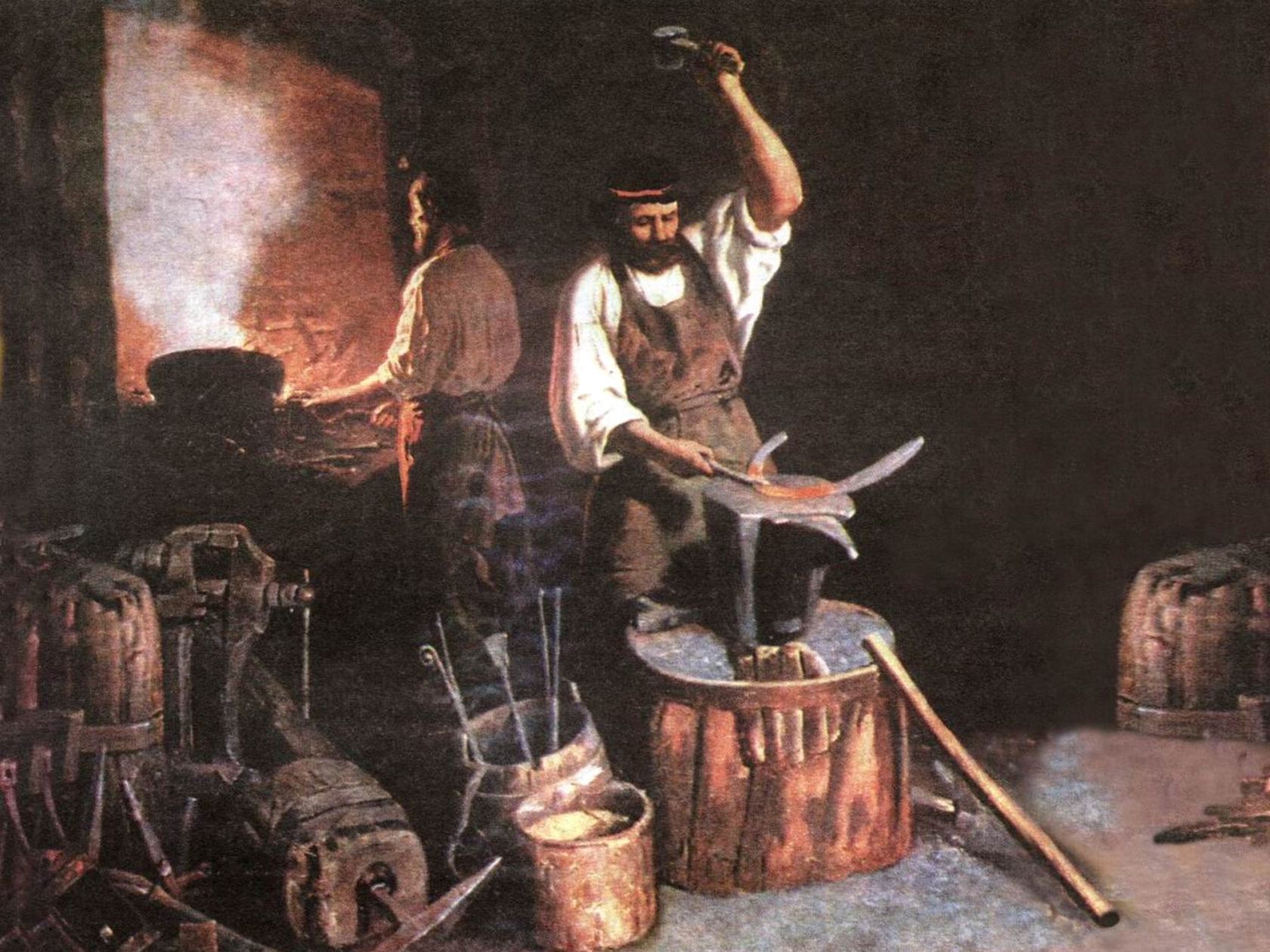

Дальнейшее развитие получили центры металлургии и металлообработки. Она основывалась на добыче болотных руд, дававших низкосортные железо и сталь (уклад). Центры металлургии издавна сложились в уездах к югу от Москвы: Серпуховском, Каширском, Тульском, Дедиловском, Алексинском. По всей стране расходились тульское железо и серпуховский уклад. Местные мастера, работавшие на казну, в частности, изготовлявшие оружие для царской Оружейной палаты, в то же время давали много изделий для продажи на рынке. Второй центр производства металла находился к северо-западу от Москвы: Устюжна Железнопольская, Тихвин, Заонежье Устюг Великий, Холмогоры, Соль Вычегодская. Устюженские сошники, сковороды, гвозди и другие предметы домашнего обихода расходились не только в близлежащих селениях и городах, но и в отдаленных, в Москве, Смоленске, Ярославле. То же можно сказать об изделиях мастеров Нижнего Новгорода, Галича и их окрестностей.

Значительное влияние на развитие ремесла оказало массовое переселение в Россию чехов и германцев, большое количество из них были ремесленниками, при том многие обладали выдающимися способностями, развитыми навыками и современными технологиями. Иностранцы селились в иноземных слободах в Новгороде, Пскове, Архангельске, Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде и Москве, а позднее – в Санкт-Петербурге. Приезжие ремесленники в первую очередь производили товары, которые ранее не изготавливались в России: часы, приборы и инструменты, фарфор и изразцы, а также оружие и ювелирные изделия по западным образцам. Занимались они также кузнечным делом и строительством. Развитие получило и производство тканей и золотого шитья. Иноземные портные шили платья как по европейской моде, для обеспеченных иностранцев, так и по русским, и польским образцам, по заказам состоятельных горожан, бояр, дворян и купцов. Благодаря иноземцам развитие получает книгопечатанье и искусства (скульптура, живопись, гравюра, резьба по дереву), произведения которого начинают пользоваться особым спросом. С соизволения аптекарского приказа иноземцы занимались лекарством и аптекарским делом.

Отсутствие в русских городах цеховой структуры, которой принадлежало исключительное право производства и продажи большинства промышленных товаров, запрета на изготовление этих товаров теми, кто не принадлежал к цеховой организации, и как следствие – препятствование введению производственных новшеств чтобы избежать конкуренции, позволило ремеслу развиваться ускоренными темпами, расширять производство, переходить к использованию наемного труда.

Таким образом рост ремесла в русском государстве в первой половине XVII века, превращение значительной его части в мелкое товарное производство, укрупнение, использование наемного труда, специализация отдельных районов страны, появление рынка рабочей силы создали условия для развития мануфактурного производства, которое было основано на разделении труда и использовании ручной ремесленной техники.

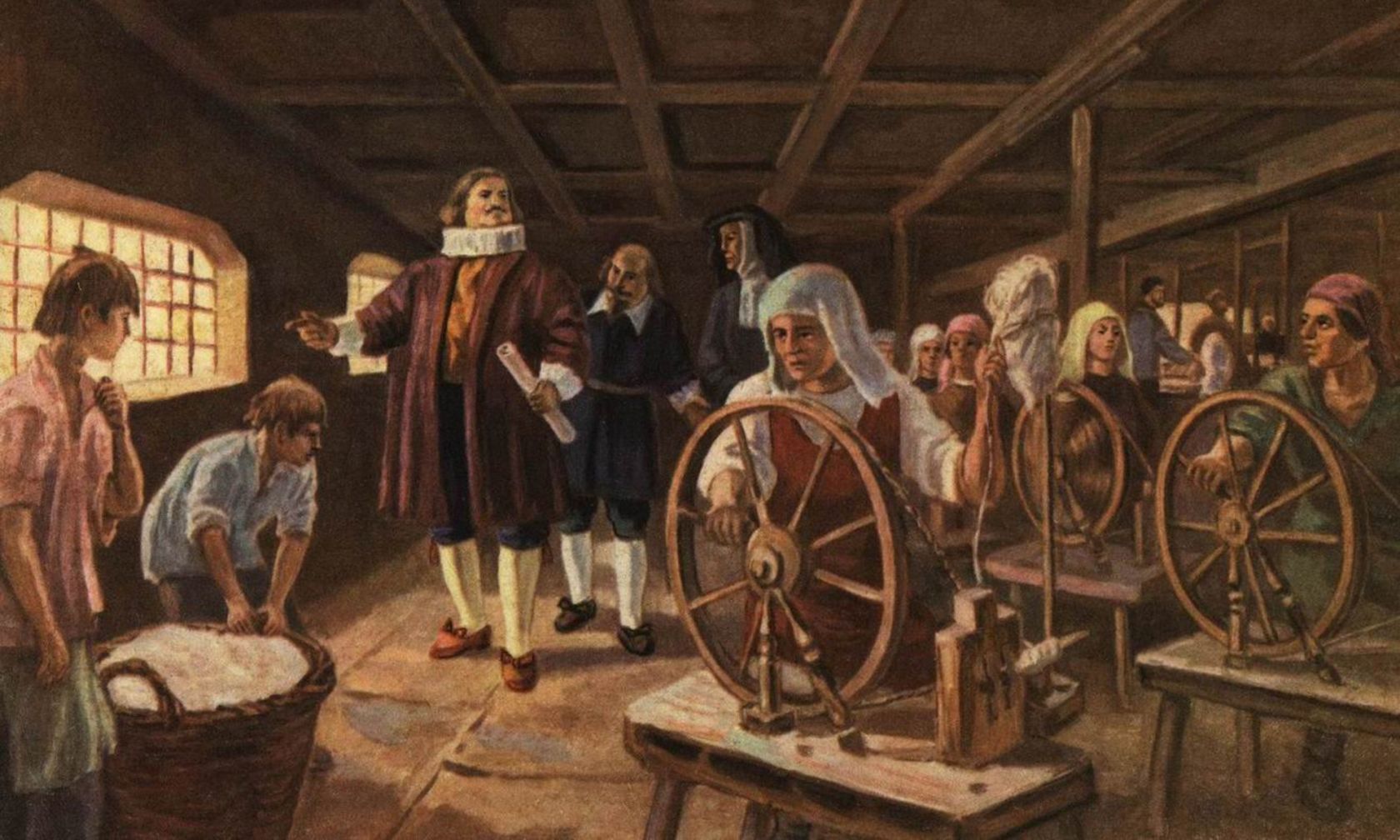

Мануфактуры

Первые казенные мануфактуры (Пушкарский двор, Монетный двор) возникли еще в XVI веке. Появились казенные пороховые мануфактуры, Оружейная, Золотая и Серебряная палаты, Хамовный (ткацкий) и Бархатный (шелковый) двор. Они использовали принудительный труд и обеспечивали в основном войско и царское окружение. Купеческие мануфактуры производили пеньковые канаты. Немало было кожевенных мануфактур, а также соляных промыслов.

В первой половине XVII увеличилось число новых мануфактур, основанных на разделении труда, остающегося по преимуществу ручным, и применении механизмов, приводимых в движение водой, количество которых к началу сороковых годов достигло тридцати. Это свидетельствует о начале перехода к раннекапиталистическому промышленному производству, но связанному крепостническими отношениями.

В первой половине XVII веке расширялись старые мануфактуры, на Пушечном дворе построили «кузнечную мельницу», чтоб «железо ковать водою», каменные здания (вместо старых деревянных). В Москве же появились две казенные пороховые мельницы. Продолжали работать мастерские Оружейной, Золотой и Серебряной палат, швейные мануфактуры – Царская и Царицына мастерские палаты. Появились ткацкая мануфактура – Хамовный двор в Кадашевской слободе (Замоскворечье), шелковая – Бархатный двор (довольно быстро заглохла). Эти мануфактуры были казенными или дворцовыми. На них применялся принудительный труд.

Другая группа мануфактур – купеческие: канатные дворы в Вологде, Холмогорах возникли в XVI веке, в Архангельске в начале XVII века. Это были сравнительно крупные предприятия. Только и Вологде работало около 400 наемных рабочих из русских людей. Холмогорский двор давал столько канатов, что ими можно было оснастить четвертую часть кораблей английского флота. Под Москвой появился Духанинский стекольный завод Койста, выходца из Швеции. Государство оказывало владельцам предприятий помощь землей, лесом, деньгами. Мануфактуры, основанные при поддержке государства, получили позднее название «посессионных» (от латинского слова possessio – земельное арендное владение).

В изготовлении сельскохозяйственных орудий, предметов бытового обихода с мануфактурами конкурировали мелкие крестьянские промыслы и городские ремесленники.

Наиболее важные районы мануфактурного производства складываются на Урале, в Тульско-Каширском, Олонецком краях. Это железоделательные, медеплавильные и другие заводы. В XVII веке металлургические заводы были построены на Урале и в районе Тулы, кожевенные предприятия – в Ярославле и Казани, Хамовный (текстильный) двор – в Москве. Обычно первой частновладельческой мануфактурой считают Ницинский медеплавильный завод на Урале, построенный в 1631 году.

Происходило постепенное расширение труда вольнонаемного, как на мануфактурах, так и на водном транспорте (Волжский, Сухоно-Двинский и другие пути), соляных промыслах Тотьмы, Соли Вычегодской и Соли Камской (в последней к концу века насчитывалось более 200 варниц, добывавших ежегодно до 7 млн. пудов соли), рыбных и соляных промыслах Нижней Волги (в конце века в Астрахани и около нее – несколько десятков тысяч наемных рабочих только в летнее время). В наймиты шли посадские люди, черносошные и частновладельческие крестьяне, холопы, в том числе и беглые, всякий вольный, гулящий люд. Крестьяне, как правило, отходили на временные заработки, а затем возвращались к своему хозяйству. Из наймитов уже тогда начала формироваться категория более или менее постоянных наемных работников.

Мануфактурам принадлежала ведущая роль в производстве оружия. Крупнейшие оружейные мануфактуры работали в Москве, Туле, Ярославле, Нижнем Новгороде. После превода Быховских оружейных мастерских в Туле сложилось крупнейшее производство оружия в России. Привлечение для работы «немецких» и чешских переселенцев – оружейников, применение передовых европейских технологий и орудий труда, позволило производить в России первоклассное оружие. Существенное развитие мануфактурного производство произошло в тридцатые – сороковые годы XVII века, что было обусловлено созданной экономической базой и многочисленными государственными заказами на оружие, снаряжение, обмундирование для Русского Войска, а также началом строительства Русского Флота. Возросшие производственные мощности позволили не только удовлетворить потребности в оружии, снаряжении, сукнах и коже Русского Войска и Флота, но и осуществлять многочисленные поставки воюющим армиям в годы Тридцатилетней войны (1618-1648). Например, в 1630 году шведский король Густав II Адольф закупил 20 тыс. тульских мушкетов, а в 1646 году было вывезено в Голландию 600 пушек.

Таким образом, в середине XVII века были созданы условия для экономического подъема и ускоренного развития отечественной промышленности. Всего за XVII век было создано около 200 различных мануфактур, которые производили практически весь перечень промышленной продукции от шерстяных тканей до артиллерийских орудий.

Участие иностранных купцов в создании мануфактур

«Во второй половине ХVI века англичане пытались завести, мануфактуры по изготовлению канатов. По их стопам пошел голландец К.Демулин, который добился от русского правительства права на устройство канатного производства, и в 1623 году основал канатное дело в Холмогорах. Но успех не сопутствовал ему. Также неудачей закончилась попытка его соотечественника Фимбранита наладить выделку лосиных кож по новой технологии. Он не сумел создать крупного производства, и построенный завод скоро закрылся. Хотя из этих первых проектов почти ничего не получилось, тем не менее были характерными проявлениями меркантилистских идей, переносимых иноземными купцами на русскую почву».

Мануфактурное производство («заводы») особенно развивалось в металлургии (литье пушек, пушечных ядер, колоколов). Некоторые процессы труда были механизированы при помощи водяных двигателей, поэтому эти заводы обычно строились на реках, перегороженных плотинами. Первая мануфактура была построена в 1631 году на Урале: Ницинский медеплавильный завод. Около Тулы возникли металлургические заводы голландцев А. Виниуса, П. Марселиса, Ф. Акема и других.

Принявший русское подданство голландец Андрей Денисович Винниус, занимавшийся вначале хлебной торговлей на архангельском севере, получил ссуду на строительство железоделательных и чугунолитейных заводов. В 1632 году русское правительство выдало голландскому купцу и промышленнику Андреусу Винниусу жалованную грамоту на сооружение близ Тулы первого в России вододействующего завода по выплавке чугуна и ковке железа. В 1632 году он основал Тульский железоделательный завод, к 1637 году – еще два завода, образовавшие единый комплекс. Оружие и пушки Винниус поставлял в казну, а прочие товары имел право продавать. За Виниусом признавалась монополия на устройство железоделательных заводов, разработку рудных месторождений, ему разрешалось использование только вольнонаемной рабочей силы. Он был освобожден от уплаты налогов на 10 лет вперед. Однако было оговорено, что основная продукция заводов должна сдаваться по рыночной цене в казну, а излишки поставляться на внутренний и внешний рынок. Дело его продолжил Петр Гаврилович Марселис, который совместно с Ф. Акемой продолжил строительство тульских заводов и, кроме того, построил 4 завода в Кашире. Марселис получил в 1644 году жалованные грамоты на организацию железоделательных заводов на реках Ваге, Костроме, Шексне, в 1665 году – на разработку медных руд в Олонецком крае.

Голландцы возвели в Москве первый суконный двор. Голландский коммерсант Ван Сведен основал близ Москвы, в Каширском уезде, суконный, бумажный, хрустальный и стекольный заводы. По его уверению, «из русской шерсти можно было выделывать такое же хорошее сукно, как и гамбургское». Его соотечественник Ян де Грон, один из зачинателей корабельного дела в России, не только организовал строительство русского флота, но и выдвинул проект постройки и продажи готовых судов за границу.

В 1655 году были построены две бумажные мануфактуры. Была построена бумажная мануфактура и под Москвой. В 1665 году арендатором этой мельницы становится голландский бумажник Иоган ван Сведен. В начале семидесятых годов XVII века продукция восстановленной мельницы поступала на Печатный двор и для переписки книг (для этой цели несколько стоп было отправлено в Киево-Печерский монастырь), а в 1681 году уже использовалась как оберточная бумага.

Следует отметить доброжелательное отношение к иностранцам со стороны как населения, так и правительства. В 1646 году за успехи в металлургии Винниус был возведен во дворянство. В то же время покровительство правительства иностранным предпринимателям в делах, идущих на пользу русскому государству, не означало некритического отношения к проектам, противоречившим национальным интересам. Когда Петр Марселис стал добиваться беспошлинной торговли для иностранцев и свободного ввоза золота и иностранной валюты в страну, совещание торговых людей Москвы, а затем Посольский приказ нашли эти предложения не соответствующими экономическим интересам зарождавшегося внутреннего рынка.

Торговля

Главной особенностью торговли в XVII веке стало формирование всероссийского рынка. Значительно расширился обмен товарами между отдельными регионами страны. Началось слияние отдельных земель в единую экономическую систему. Растущие экономические связи укрепляли политическое единство страны.

Впервые появились крупные всероссийские торговые ярмарки – Архангельская на севере России, Ирбитская на Урале, Свенская в районе Брянска, к концу века – Макарьевская близ Нижнего Новгорода, где купцы вели крупную по тем временам оптовую и розничную торговлю. Имела место специализация продажи товаров. Центры торговли хлебом: Вологда, Вятка, Орел, Воронеж, Нижний Новгород. Главные рынки соли: Вологда и Соль Камская. Отборная пушнина в Соли Вычегодской.

В торговле хлебом в роли важных центров выступали на севере Вологда, Вятка, Великий Устюг, Кунгурский уезд; южные города – Орел и Воронеж, Острогожск и Коротояк, Елец и Белгород; в центре – Нижний Новгород. К концу столетия хлебный рынок появился в Сибири. Соляными рынками были та же Вологда, Соль Камская, Нижняя Волга; Нижний Новгород служил перевалочно-распределительным пунктом.

Ряд городов, прежде всего, конечно, Москва, имели торговые связи со всеми или многими областями страны. Немало торговцев, составлявших особый «купецкий чин», вели свои дела, не занимаясь ничем иным. Господствующее положение в торговле занимали посадские люди, прежде всего гости и члены Гостиной и Суконной сотен. Крупные торговцы выходили из зажиточных ремесленников, крестьян.

Для внутренней торговли использовались внутренние сухопутные и речные торговые пути. Основными водными артериями являлись реки: на севере – Волхов, Свирь, Онега, Северная Двина, на западе, в центре и на юге – Днепр, Дон, Ока, Вятка, Волга. Сухопутные торговые пути от Архангельска, через Вологду и Ярославль, от Новгорода, Пскова, Смоленска, Киева, а в последствии от Санкт-Петербурга сходились в Москве.

По Торговому уставу 1623 года в стране ликвидировали многие мелкие таможенные пошлины, оставшиеся со времен феодальной раздробленности. Взамен ввели единую рублевую пошлину – по 10 денег с рубля, то есть 5% с покупной цены товара (рубль равен 200 деньгам). Что позволило активизировать внутреннюю торговлю и укрепить экономические связи внутри страны.

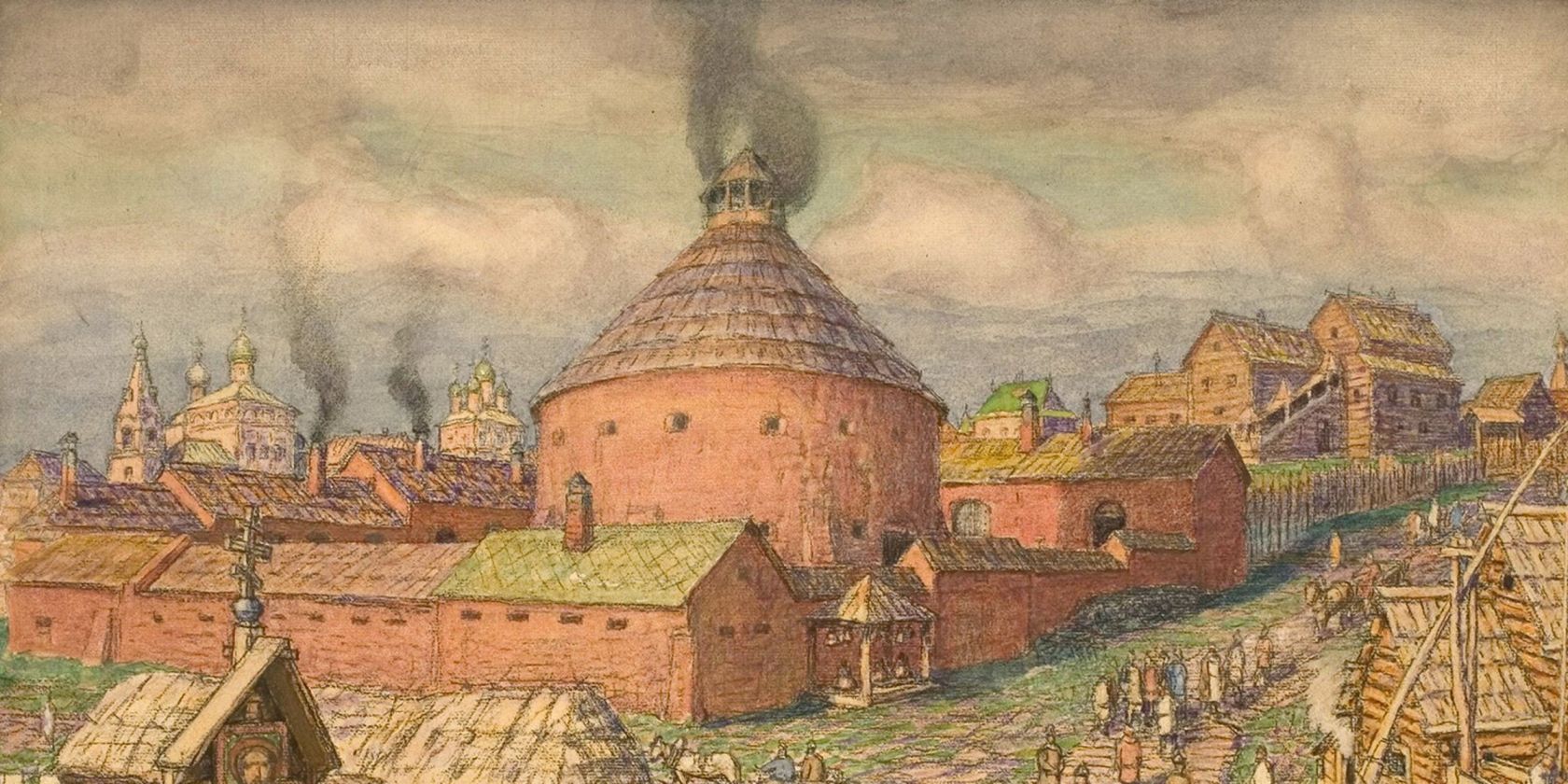

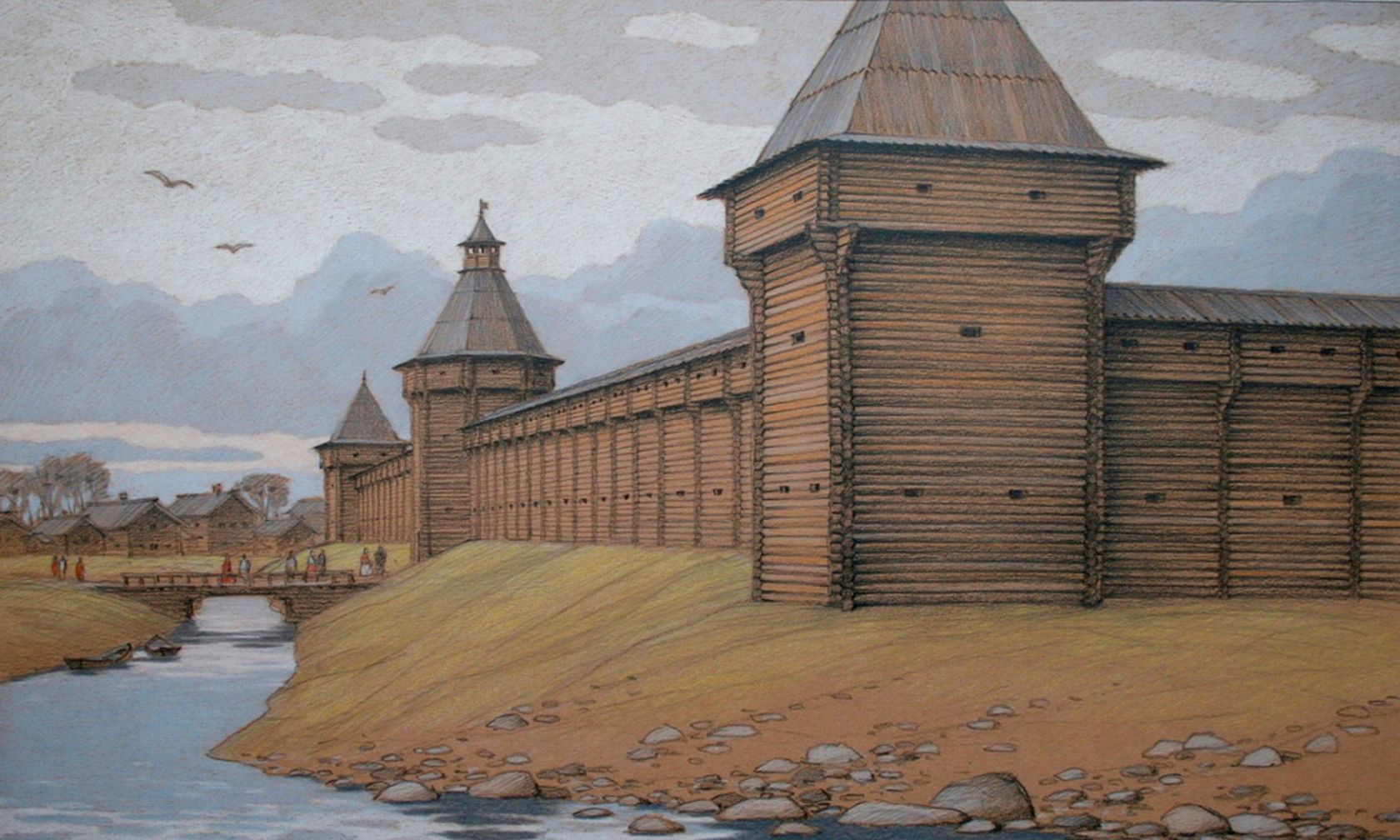

Рост городов

Русские города как торгово-промышленные центры в начале XVII века значительно уступали по своему развитию западноевропейским. Сказывалось разрушение городской экономики в годы смуты, ослабление городских свобод при усилении власти, расположение русских городов на значительном расстоянии от морских побережий, неисчерпаемые возможности внутреннего переселения, когда избыточное население из сельской местности уходило не в города, а в другие сельские районы.

В XVII веке города сохраняют структуру, сложившуюся в предидущие века. Управлялись города воеводами, которые назначались из числа бояр и служилых людей Разрядным приказом и утверждались царём и Боярской думой. На город по-прежнему возлагаются: административно-судебные, военные, торгово-ремесленные и культурно-религиозные ведомства. В отличие от запада на Руси города не получают самоуправления. Город – это зависимая структура в развивающемся православном царстве. Экономическую основу города составляли посады (слободы), жители которых занимались ремеслом и торговлей. Тем не менее развитие ремесленного производства, его профессиональной, территориальной специализации вносит большое оживление жизнь городов, тортовые связи между ними и их округами.

XVII век стал временем появления новых городов в России. Большую роль в этом сыграло строительство укрепленных линий, состоявших из городов-крепостей. В 1620-1630 годах была создана Белгородская черта (Ахтырка – Сумы – Белгород – Воронеж – Тамбов), позже – Симбирская линия (Тамбов – Саранск – Симбирск) и Заволжская линия. Развернулось строительство крепостей (острогов) в Сибири. К концу XVII века в России насчитывалось более 300 городов, в них насчитывалось около 50 тыс. посадских дворов. Одновременно с ростом количества городов происходит и рост населения в старых городах, увеличивается их значение как ремесленных и торговых центров. Ведущим центром ремесленного, промышленного производства, торговых операций остается Москва, в которой проживало до 200 тыс. жителей. Она имела 120 специализированных торговых рядов. Значительным фактором, оказавшим влияние на развитие городов стало поселение иностранцев в иноземных слободах в Новгороде, Пскове, Архангельске, Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде и Москве, а позднее – в Санкт-Петербурге.

В тридцатые годы начинается активное строительство каеменных зданий в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, которые все более приобретают вид европейских городов. Состоянтельные горожане все больше нанимают иноземных архитекторов для строительства своих городских усадеб.

Добыча золота

Многими богатствами славилась земля русская, но только не золотом. В течение многих лет Россия покупала золото у иностранцев, и отдавала, терпя огромные убытки, все, чем славилась (пушнину, скот, пшеницу, мед и др.) за крохотные его кусочки. С ростом государства и расширением торговли все острее была нужда в драгоценном «денежном» металле. Но к открытию своего россыпного золота России пришлось пройти долгий и трудный путь.

Поиски серебряных и золотых месторождений начинаются в России в XV веке. В 1488 году русский царь Иван III обратился к венгерскому королю Матиашу I Корвину через его посла с просьбой прислать мастера, «который руду знает золотую и серебреную, да который бы руду умел и разделити с землею, занеже в моей руда золотая и серебреная есть, да не умеют ее разделити с землею». С подобной же просьбой обращался Иван III и к другим правителям. В «наказной памяти» (инструкции) Юрию Тарханиоту и Ивану Халепе, ехавшим в 1489 году послами к Фредерику III, императору германскому, поручено «добывати им Великому князю мастеров: рудника, который руду знает золотую и серебреную, да и другова мастера, которой умеет от земли разделити золото и серебро».

Стремление русских царей найти драгоценный металл и научиться извлекать его из руд не ослабевает и в следующие годы. В 1557 году вологодский дворянин Осип Непея, посланный Иваном IV в Лондон, привез оттуда, вместе с прочими ремесленниками и мастеровыми, несколько мастеров горнорудного дела. В 1584 году в Москве был создан государев Приказ каменных дел – первое в России государственное управление по разведке и разработке недр.

В 1600 году издано «Горное Узаконение», призывавшее «сыскивать золотых и серебреных, медных и иных руд». В «наказной памяти» Роману Бекману, отправленному в Любек, сказано: «Да посланы с Романом Государевы, Царевы и Великого князя Бориса Федоровича всея Руси самодержца, опасные грамоты рудознатцам, которые знают находити руду золотую и серебреную… чтоб мастеровые люди, рудознатец, ехали к Царскому Величеству своим ремеслом послужить…»

Из древних источников было известно, что золото в руссих землях есть, и его много. Геродот, «Отец истории», ещё в V веке до н.э. писал, в что далеко на северо-востоке, за степями Русской равнины высятся Рифейские (Уральские) горы, где золото имеется в огромных количествах. Геродот в своих описаниях ссылался на свидетельства эллинов, которые своими глазами видели у скифов, кочующих севернее Черного моря до Рифейских гор, много красивых изделий из чистого золота. Они утверждали, что «Золота было так много, что даже упряжь лошадей была им украшена!» На Урале и за Уралом золото находили в больших количествах и не раз. Только это были не самородки, не песок, а готовые золотые изделия! Находили их не рудознатцы, а «бугорщики», те, которые тайно раскапывал старинные скифские могилы.

Но провидение господне оказалось благосклонным к возрождающемуся из пепла русскому государству. Первую русскую залежь самородного золота нашли в 1615 году именно на Урале.[1] Первооткрывателем стал казачий атаман Михайло Козлов, один из героев освобождения Москвы, сосланный за Урал в октябре 1614 года, обвиненный в том, что, направляясь на службу под Новгород, он грабил села инокини Марфы и боярина князя Ф.И. Мстиславского, «дорожных людей», снял соболью шубу с игумена Кирилло-Белозерского монастыря. В ноябре 1614 года он во главе трех десятков казаков основал пост Березовский на дороги из Перми в Тюмень на берегу озера Шарташ. Найдя золотой самородок он не стал скрывать его, а стремясь получить прощение, немедленно отправился к Тюменскому воеводе боярину Матвею Михайловичу Годунову-Толстому.

Воевода решил о находке лично доложить в Москву. В январе 1615 года он предстал перед царем Дмитрием Михайловичем с докладом о знаменетельной находке и получил в подчинение Приказ горных дел. Судьба атамана Михайло Козлова сложилась не так успешно. Дело в том, что посланный для поиска наряд в течение года не мог найти месторождение в месте, указанном атаманом. Михайло Козлов был заключен под стражу по обвинению во лжи в попытке выслужиться, и только обнаружение в 1616 году золоторудной жилы послужило доказательством его честных намерений. Атаман Михайло Козлов был оправдан, получил награду от государя и чин казачьего полковника.

Именно на этом месте в 1617 году была заложена шахта, которая дала начало богатому руднику, известному как «Первоначальный». С 1618 года в нем было добыто около 340 килограммов золота (что соответствовало 170 тыс. сербрянных рублей). Для охраны рудника на берегу озера Шарташ был построен острог, давший начало городу Царев-Дмитриев. Охраной рудника и доставкой золота на манетный двор занимались московские чины, изначально Приказа государевых дел, а затем особой стражи Приказа горных дел.

К середине XVII века в окрестностях этого рудника было выявлено еще около 70 золоторудных жил, где были заложены и начали работать рудники. Постепенно выяснилось, что было открыто уникальное месторождение мирового класса – знаменитое Березовское месторождение, которое вошло в геологические учебники всех стран мира. Его отличало необычайно высокое содержание золота (450 г/т). При переработке одной из проб руды массой 746,5 г специалистами Монетного двора получено 340,1 г золота. В этоже время в верховьях бассейна реки Исети было выявлено 140 золоторудных полос, разработкой которых занимались десятки золотых рудников. Район золотоносных месторождений в долине Исети получил название «Исетская золотая долина».

Но все это золото было рудное, его получали за счет разработки золотосодержащих руд. Для нужд государства его было катастрофически мало. Россыпные залежи драгоценного металла, скрытые под небольшой толщей наносов в тех же местностях, оставались нетронутыми. Ещё не знали, как его искать.

В 1624 году смотрителем по всему золотому производству на Первопавловскую фабрику Берёзовского рудника назначен Иван Петрович Брусницын (1594-1657), в 1620 году отправленный царем Дмитрием Михайловичем для изучения естественных наук и горного дела в Англию и обучавшийся у Яна Булмерра, который «своим ремеслом и разумом знает и умеет находити руду золотую и серебреную, и медную, и дорогое каменье и места также знает достаточно».[2]

При обследовании отвалов Березовского рудника он обратил внимание на крупинки золота, совершенно не похожие на прошедшие фабричную обработку. Найденные крупинки округлые, без всяких следов прохождения через дробильные толчеи. Брусницын знал о таком золоте. Это было россыпное золото. Многих трудов стоило Брусницыну найти место, откуда попали необычные золотинки в лоток, и он добрался до богатых золотоносных песков. Он же предложил методы их разработки и технологии промывки песков. В 1624 году было объявлено об открытии золотосодержащих песков около Первопавловской золотопромывочной фабрики Берёзовского рудника.

Исследования и открытия новых золотоносных участков в долине рек Берёзовки и Пышмы продолжались: в 1627 году были заложены Мальковский и Даниловский прииски, в 1630 году – Становской прииск. Брусницына стали привлекать для работ по обнаружению и добыче золота в разные места Урала и Сибири. В результате в 1629 году начал работу рудник на верхней Нейве, а в 1633 году россыпное золото было найдено на реке Чусовой. В 1646 году была запущена в работу усовершенствованная им промывальная машина, что позволило увеличить ее производительность в три раза, а в 1654 году изобрёл промывочно-амальгамационный станок. К 1655 году на Урале действовало более 200 приисков россыпного золота, на которых добывалось до 105 пудов (1680 кг, что равно 0,84 млн серебрянных рублей) золота в год. А на Берёзовском заводе с 1624 по 1671 годы было добыто 18,9 тонны россыпного золота (9,45 млн серебрянных рублей).

Русские рудознатцы, высоко оценили большие перспективы открытия Брусницына. Быстро были организованы планомерные поисковые работы по всему Уралу, анализировались полученные результаты, составлялись карты золотоносности. Было выяснено, что существует несколько типов россыпей – долинные, склоновые, террасовые, а также были установлены особенности распределения в них золота. Ясной становилась закономерная связь россыпей с геологическим строением и рельефом местности, с процессами его изменения.

До открытия уральских золотоносных россыпей доля России в мировой добыче золота составляла всего 3%. Вскоре после начала разработок россыпного золота Россия стала ведущей золотодобывающей страной. Всего в XVII веке на Урале извлекли из недр около 750 т золота (375 млн серебрянных рублей), 80% из них пришлось на россыпные месторождения.

Открытие Брусницыным золоторудных месторождений нового россыпного типа, легкообогатимого, доступного для отработки самыми примитивными способами, положило начало добыче золота в государственных масштабах. За короткое время стихия искательства открыла миру уникальные золотые кладовые Урала, Алтая, Сибири. Поэтому последователи Брусницына, используя его указания, с такой легкостью совершали открытия богатых золотоносных россыпей. В свой «золотой век» Урал каждый год изумлял своими сокровищами. Особенно уникальными, даже по мировым меркам, золотыми самородками. Чаще всего они попадались в россыпях на Южном Урале. Так на знаменитом Царево-Александровском прииске (долины р. Миасс) за год находили до 52 самородков. Именно здесь, на Урале, были найдены самые большие самородки в истории русской золотодобычи. Каждый из них получил собственное имя. Наиболее известны самородки «Большой треугольник», «Большой и Малый Тыелгинские», «Заячьи уши». Самый большой за всю историю золотодобычи в России самородок весом 36 кг был найден в октябре 1652 года на речке Ташкутарганке (Южный Урал, бассейн р. Миасс). Самородок за свой вид получил название «Большой треугольник». Этот самородок до сих пор является чемпионом в истории отечественной золотопромышленности. Долина реки Миасс знаменита тем, что здесь была открыта самая высокая на земле концентрация золота (100 грамм на тонну).

В 1627 году поисковыми нарядами под руководством рудознатца англичанина Яна Булмерра начинается поиск золотых россыпей в Сибири.[3] Были выявлены многочисленные районы золотых россыпей возле Енисейска (1629), Витима (1629), Олекминска (1635), Ачинска (1641), Верхоленска (1642). Последующими экспедициями золотые россыпи обнаружены в районе Баргузина (1648), Читы (1653), Верхнеудинска (1665) и других городов. По размерам добычи Сибирь очень быстро опередила Урал и другие, менее известные по золотодобыче районы страны.

Прииск «Гавриловский» с 1654 по 1674 год дал 770 пудов золота (12,61 т, 6,3 млн серебряных рублей). Разработка прииска продолжалась ещё четверть века.

В 1663 году в Забайкалье была разведана Шахтаминская россыпь, в которой встретилось небывало высокое содержание золота – до 250 г на тонну. Кайло, лопата, тачка и шлюзки с решеткой – эти орудия труда были малопроизводительны, но даже с ними, на богатых золотоносных россыпях в 1670 году было получено 16,2 т золота (8,1 млн серебряных рублей). В 1673 году на севере Иркутской области был зарегистрирован прииск Благовещенский, к которому перешло первенство на долгие годы. В этом же году основаны прииски по реке Бодайбо, притоке Витима.

При разработке в некоторых россыпях на Урале, Алтае, в Западной Сибири, Приамурье были обнаружены следы давних работ – отвалы, остатки промывальных устройств, инструмент и утварь. По ним установили, что золото добывали скифы. Свидетельство Геродота получило бесспорное подтверждение. Подсчеты показали, что в те времена золота было добыто сравнительно немного, многие месторождения были затронуты, но не выработаны. Скифам что-то помешало продолжать добычу, и золотая сокровищница осталась почти везде нетронутой.

Таким образом, добыча золота в России увеличилась с 3% мировой добычи до 1618 года, до 47% в середине века и до 70% золота в мире к концу XVII века. Ежегодная добыча золота возросла с 2 тонн (1 млн серебрянных рублей) в 1630 году до 20,5 тонн (10,25 млн серебрянных рублей) в 1700 году. В русском государстве была установлена государственная монополия на добычу золота, а регулярное поступление золота в казну позволило стабилизировать финансовую систему, создать золотой запас и реализовать государственные проекты.

Добыча серебра

В разные российские земли отправляются экспедиции для поиска серебра. Есть данные о том, что в 1491 г. из Москвы на Печору была отправлена партия «искати руды серебряные». Не нашли. Неудачи не останавливали россиян, поиски продолжались. В том же году Иван III направил в Северное Приуралье «руды искати серебреные… Ивана да Виктора, а с ними Андрюшку Петрова, да Василья, Иванова сына, Болтина да грека Мануйла, Лариева сына». Эта первая экспедиция рудознатцев сообщила, что нашла «руду серебреную и медяную в великого князя вотчине на реце на Цымле» (Цильме).

В 1643 году организуется первая русская поисковая экспедиция в Приамурье под руководством известного землепроходца того времени Василия Пояркова. Одной из задач было разведать за Байкалом серебряную и свинцовую руду. Через несколько лет с той же целью, но уже на Канин Нос и в Мезень ездил думный дьяк Василий Шпилькин.

В 1669 году, в Москву поступил донос о том, что в Кирилло-Белозерском монастыре (близ Вологды) изготовляют кресты, оклады икон и другую церковную утварь из серебра, тайно добываемого возле поселка Умба – владения монастыря на берегу Кандалакшского залива Белого моря. Туда послали людей государевых, которые дознались, что на побережье, вблизи поселка, и на острове Медвежьем иногда, обычно после сильных волнений моря, находят «крицы» – серебряные самородки. Монастырское начальство оправдывалось: мол, не сообщило об этом потому, что находки очень редки и используются на цели богоугодные. Поиск серебра государевы люди вели с перерывами десять лет, а нашли лишь несколько мелких «криц».

В 1676 году тобольский воевода Шереметьев получил первые известия о рудных месторождениях Нерчинского округа. А в 1681 году, по сообщению Нерчинского воеводы, Павел Шульгин «приискал… на Аргуне-реке серебреные руды». Через три года даурский боярский сын Григорий Лонщаков вместе с казачьим десятником Филиппом Яковлевым разведали серебряные руды по рекам Шилке и Аргуни и подобрали место для строительства завода по переработке этих руд.

Следующее открытие последовало в 1696 году боярский сын Степан Тупальский разведал месторождение серебряной руды на р. Каштак на Северо-Восточном Алтае. Образцы этой руды были отправлены для исследования за границу, где подтвердилось ее высокое качество. В места, где была найдена руда, отправилась экспедиция под руководством рудоплавильного мастера грека А. Леванидиана «с товарищи 10 человек для приискания в Сибири металлов». Через два года эта партия перебазировалась в Нерчинский округ, где по следам старых (чудских) работ близ рек Алтачи и Мунгучи открыла месторождение серебро-свинцовых руд и начала их разработку.

Заключение

Таким образом, к концу XVII века были созданы условия для ускоренного и масштабного развития отечественной промышленности. Но для промышленной революции в России требовалось создать: институты, защищающих частную собственность и контрактные обязательства, в частности, независимую и эффективную судебную систему; высокий уровень развития торговли; рынок факторов производства, в первую очередь рынка земли (то есть торговля землёй должна быть свободной и освобожденной от феодальных ограничений); примененять наёмный труд и невозможность использования принудительного труда в широких масштабах; развить финансовые рынки и иметь низкий уровень ссудного процента; продолжить развитие науки. Все это требовало изменения социальной структуры общества. Русское правительство было вынуждено предпринимать шаги к ограничению, а в последствии – к полной ликвидации крепостнических отношений.

Примечания:

[1] В события, описанные далее происходили в реальной истории, но начиная с 1745 года. То, что открытие не произошло ранее, имеет случайный характер. В данной альтернативе стечение обстоятельств, выразившееся в отправе отряда ссыльных казаков на службу за Урал, привело к началу событий в 1615 году, то есть на 130 лет раньше.

[2] В реальной истории описываемые события начинаются в 1814 году и связяаны с именем Льва Ивановича Брусницына.

[3] В реальной истории поисковые работы в Сибири начаты в 1827 году.