Третий Рим

Доброго времени суток, дорогие друзья!

Продолжаю публиковать материалы альтернативы «Третий Рим». В первой части статьи «Русское Войско в 1618-1635 годах» будет рассмотрено положение Русского Войска на 1 (11) декабря 1618 года, состав Русского Войска в 1618-1635 годах, организация, комплектование, вооружение и обмундирование полков Русского Войска. Материалы, изложенные в статье являются основой для следующей главы «Русско-турецкая война 1632-1635 годов». Статья имеет справочный характер и большой объем информации и иллюстраций, в том числе из реальной истории. Внесенные изменения в альтернативном варианте выделены темно-синим цветом. Кроме того, внесены изменения в иллюстрации, соответствующие описанию в тексте. Ряд Ваших предложений, уважаемые коллеги, реализован в данной статье. С нетерпением жду Ваших комментариев и рекомендаций.

Русское Войско в 1618-1635 годах

Содержание:

Положение Русского Войска на 1 (11) декабря 1618 года

Русские войска в Новгородской земле

После подписания 27 февраля (9 марта) 1617 года Никольского мирного договора в Новгородской земле на страже северо-западных рубежей Руси был оставлен Воеводский полк под командованием князя Прозоровского Семёна Васильевича (вновь сформированные Ладожский, Новгородский, Псковский пешие полки (в которые зачислены стрельцы и ополченцы Тихвина и Ладоги, Новгорода и Пскова) по 2-2,5 тыс. воинов, Новгородский конный полк (собранный из дворян и детей боярских сотенной службы, которые принадлежали к служилым пятинам и городам: Бежецкой, Водской, Обонежской, Деревской, Шелонской пятин, Пскова, Великих Лук, Торопца, Невеля, Ржевы Пустой) и казачий конный полк (ладожские, новгородские, псковские, луцкие городовые казаки), каждый в тысячу всадников.

Русские войска в Белой Руси

После охода русских войск 6 (16) сентября 1618 года в Минске был оставлен гарнизон под командованием Федора Волынского (Самарский пеший полк и Минский полк ополчения, 2 тыс. стрельцов, 3 тыс. ополченцев, до 20 орудий различных калибров), который в течение месяца успешно отбивался от всего польско-литовского войска и оставался в городе до заключения перемирия.

Еще в ходе второго этапа переговоров русской и польской делегаций 23 октября (2 ноября) 1618 года в окрестности Заславля переместился воеводский полк князя Дмитрия Трубецкого (Смоленский, Нижегородский конные полки, 1-й и 2-й Московские солдатские полки, три казачьих полка (два донских и волжский), (5 тыс. воинов, в том числе 1,5 тыс. конных дворян, 1,5 тыс. солдат, до 1,5 тыс. казаков, при 4 полковых орудиях).

После сражения при Княжицах 3 (13) октября 1618 года русские войска в Белой Руси распределись следующим образом:

в 7 верстах северо-восточней у Софиевки встал Белорусский казачий полк (пять сотен белорусских казаков), в 6 верстах южнее у Севостьяновичей – Северский украинский казачий полк (7 сотен украинских казаков);

главные силы под командованием Главного воеводы князя Ивана Хованского (5 пеших, 4 солдатских и 3 стрелецких полка, до 15 тыс. стрельцов, копейщиков и солдат, при 24 полковых и 18 полевых орудиях) – Воеводский полк князя Ивана Волынского (Белозерский, Костромской, Ярославский, Московский, Нижегородский пешие полки, 7 тыс. стрельцов и копейщиков, при 16 полковых орудиях); Генеральский полк под командованием генерала Кристофера Сомме (Шотландский, Ирландский, Датский, Германский иноземные полки, 3 тыс. солдат, при 8 полковых орудиях); 1-й, 2-й и 3-й Московские стрелецкие полки под командованием воеводы окольничего князя Григория Волконского (5 тыс. московских стрельцов) расположился в лагерях в окрестностях Могилева;

Воеводский полк князя Василия Ахамашукова-Черкасского (Казанский, Сибирский татарские конные полки под командованием царевича Араслана-Алея Кайбулича, Сибирский, Казанский, Астраханский пешие полки, 3 тыс. стрельцов и копейщиков, 1 тыс. татар, при 10 полковых и 6 полевых орудиях) занял Борисов;

Воеводский полк стольника Михаила Бутурлина (Ногайский, Астраханский татарские конные полки под командованием мурзы Курмаша, Черниговский, Брянский, Тульский пешие полки, 3 тыс. стрельцов и копейщиков, 1 тыс. татар, при 10 полковых и 6 полевых орудиях) занял Бобруйск;

Конный отряд (Ярославский, Брянский, Литовский конные полки, 3 тыс. конных дворян) встал в Быхове;

Конный стрелецкий полк под командованием воеводы окольничего Артемия Измайлова (Тверской, Смоленский, Черниговский, Киевский конные стрелецкие полки, 3,2 тыс. конных стрельцов) занял Свислочь в готовности выдвинуться к Минску;

Государево войско под командованием боярина князя Романа Пожарского – Государев полк воеводы князя Дмитрия Лопаты Пожарского (1,5 тыс. конных копейщиков), Преображенский и Семеновский выборные полки под командованием воеводы князя Михаила Волконского (3 тыс. линейной пехоты, при 8 полковых орудиях) занимали крепость Могилев.

Русские войска в Малой Руси

После завершения боевых действий в Малой Руси имели следующее расположение:

15 (25) октября 1618 года после месяца упорных боев Орловский пеший полк, оборонявший Корсунь, с боями, отошел к Каневу, а затем – к Переяславлю;

Воеводский полк князя Ивана Троекурова (Новомосковский, Стародубский, Новгород-Северский, Киевский пешие полки, а также пешие сотни Черниговского, Переяславского и Киевского малороссийских казачьих полков), общим числом около 7 тыс. стрельцов и 3 тыс. пеших казаков, отразил три приступа польских войск под командованием князя Якова Острожского и запорожцев гетмана Сагайдачного и удерживал Киевскую крепость до заключения перемирия 1 (11) декабря 1618 года;

Воеводский полк первого воеводы стольника Юрия Татищева, удержал заднепровские крепости Канев и Черкассы: гарнизон Черкасс (Елецкий пеший полк и 5 сотен пеших казаков Лубенского полка), отразил наступление запорожцев, а подошедшие подерепления под командованием второго воеводы князя Никиты Черкасского (Курский конный полк), Курский украинский казачий полк и 10 конных сотен Лубенского полка полковника Павла Петренко, отбили у неприятеля Червоную Слободу; гарнизон Канева (Курский пеший полк воеводы Михаила Гагарина) оборонял городскую крепость вплоть до подписания перемирия;

конные отряды воевод князя Михаила Долгорукова (Черниговский, Переяславский и Киевский малороссийский казачьи полки, до 3 тыс. днепровских казаков) и князя Никиты Черкасского Ивановича (Курский конный полк, Курский украинский казачий полк, Лубенский малороссийский конный казачий полк, до 1 тыс. конных дворян и до 2 тыс. украинских и малороссийских казаков) перехватили запорожцев, проникших на север к Чернигову и северо-восток – к Нежину, и вытеснены с Черниговской земли;

конный отряд воеводы Семёна Головина (Белгородский и Воронежский украинские казачьи полки, Донской казачий полк атамана Денисова и Полтавский конный казачий полк полковника Петра Ярославского) разгромив полк Михаила Дорошенка 20 (30) октября 1618 года у села Никольское, вступил в Чугуев, который обороняло всего шести сотен городовых казаков.

Распределение русских войск по воеводствам

Соглашение, заключённое в селе Смиловичи в 25 верстах восточнее Минска 1 (11) декабря 1618 года между Русским Царством и Речью Посполитой на 20 лет завершило русско-польскую войну 1609-1618 годов и Смутное время в России. Русские войска в соответствии с условиями Смиловического договора оставили города: в Минском воеводстве – Минск, Борисов, Свислочь, Бобруйск, Лукомль, Друцк, Рогачев, в Киевском воеводстве – Канев, Черкассы с окрестными землями и к 15 (25) февраля 1619 года отошли на новые границы Русского Царства и свои города.

18 (28) декабря 1618 года был издан указ царя Дмитрия Михайловича о разделении территории Русского Царства, включая присоединенные в результате русско-польской войны (1609-1618), на воеводства. Полки по воеводствам были распределены следующим образом: Новгородское воеводство – Ладожский, Новгородский, Псковский, Великолуцкий полки; Смоленское воеводство – Полоцкий, Витебский, Мстиславский, Смоленский полки; Малорусское воеводство – Черниговский, Переяславский, Лубенский, Полтавский полки; Ярославское воеводство – Ярославский, Вологодский, Архангелогородский, Белозерский полки; Владимирское воеводство – Тверской, Владимирский, Рязанский, Тульский полки; Белгородское воеводство – Брянский, Курский, Белгородский, Воронежский полки; Нижегородское воеводство – Нижегородский, Муромский, Алатырьский, Свияжский полки; Астраханское воеводство – Саратовский, Царицинский, Астраханский, Терский полки; Казанское воеводство – Казанский, Самарский, Пермский, Уфимский полки; Сибирское воеводство – Тобольский, Тюменский, Томский, Енисейский полки.

Состав Русского Войска в 1618-1635 годах

На основании опыта Русско-польской войны 1609-1618 годов и Русско-шведской войны 1610-1617 годов исходя из назначения, финансирования, комплектования и подготовки Уложением о воинской службе, введенном в действие указом царя Дмитрия Михайловича 1 (11) января 1620 года, Русское Войско было разделено на следующие войска: Государево войско, Московское войско, Земские войска (Новгородское, Смоленское, Малорусское, Ярославское, Владимирское, Белгородское, Нижегородское, Астраханское, Казанское, Сибирское и города Киева), Пограничные казачьи войска (Новгородское, Белорусское, Малорусское, Белгородское, Сибирское), Реестровые казачьи войска (Донское, Терское, Волжское, Яицкое), Татары и новокрещены, Иноземное войско, Наряд (артиллерия), Ополчение. Кроме того, все войска делились на стройное войско (постоянные (регулярные) войска, состоящие на воинской службе в мирное время) и нестройное войско (непостоянные (иррегулярные) войска, собираемые только в военное время).

Таким образом термин «войско» применялся в следующих значениях: 1) все вооруженные силы русского государства – «Русское Войско»; 2) вид вооруженных сил – «Государево войско», «Московское войско», «Земские войска», «Пограничные казачьи войска», «Реестровые казачьи войска», «Иноземное войско»; 3) регулярный и иррегулярный компонент вооруженных сил – «стройное войско» и «нестройное войско» 4) административно-территориальное формирование с особым статусом – пример «Малорусское казачье войско» или «Донское казачье войско»; 5) воинское формирование (объединение), в военное время включающее все войска одного воеводства – пример «Новгородское войско» или разных воеводств и видов вооруженных сил – пример «Литовское войско» (русские войска, действующие в Литве) или «войско первого воеводы князя Долгорукого».

Первым Императором Всероссийским Петром Алексеевичем в ходе преобразования военной организации Российской Империи ряд терминов был заменен: 1) «Русское Войско» стало именоваться как «Вооруженные Силы Российской Империи»; 2) виды вооруженных сил: «Государево войско» – «Российская Императорская Гвардия», «Земские войска»: «стройное войско» (регулярные войска) – «Российская Императорская Армия», «нестройное войско» (иррегулярные войска) – «Ланд-милиция», «Пограничные казачьи войска», «Реестровые казачьи войска» объединены в «Казачьи войска», при этом «Московское войско» стало составной частью Российской Императорской Армии и преобразовано в «Московский гарнизон», кроме того введен термин «рода оружия» (инфантерия, кавалерия, артиллерия) и «корпуса» (Квартирмейстерский Корпус, Инженерный Корпус, Интендантский Корпус, Медицинский Корпус); 3) компоненты вооруженных сил: «стройное войско» – «регулярные войска», «нестройное войско» – «иррегулярные войска»; 4) административно-территориальные формирования с особым статусом сохранили свои наименования; 5) воинское формирование (объединение), в военное время включающее все войска одного генерал-губернаторства или разных видов вооруженных сил на одной территории стали именоваться «армия» (пример: «Польская армия» (русские войска действующие в Польше), «Дунайская армия», «Кавказская армия»). Таким образом, термин войска стал использоваться только в трех значениях: 1) вид вооруженных сил «Казачьи войска»; 2) административно-территориальное формирование с особым статусом, пример – «Донское казачье войско»; 3) часть вооруженных сил, имеющаяя определенные общие признаки: командования (пример – «войска генерал-фельдмаршала Шереметьева»), территориальные (пример – «войска Санкт-Петербургского генерал-губернаторства», «русские войска в Польше» или «войска Кавказской армии»).

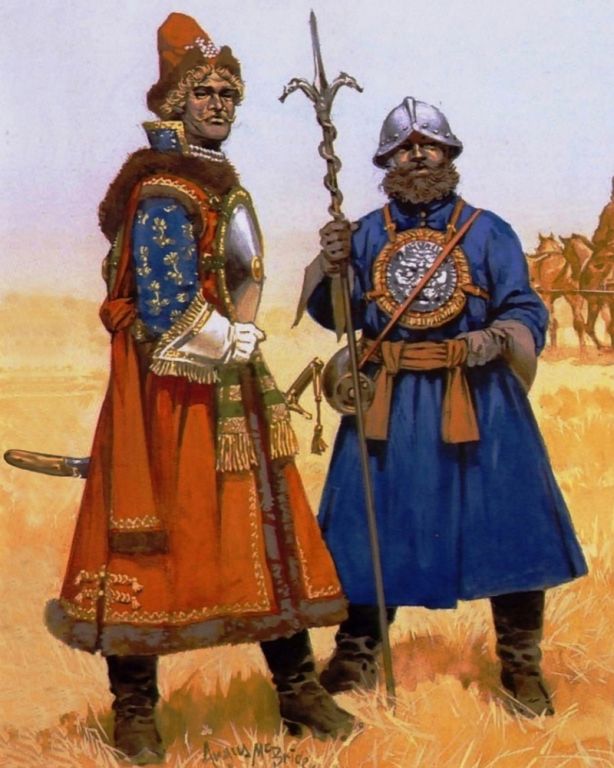

Государево войско

Благодаря деятельности русского правительства к 1 (11) июля 1615 года в Москве сосредоточены превосходно подготовленные, вооруженные и обеспеченные войска, находящиеся под непосредственным руководством Государя, ставшие стратегическим резервом Русского Войска. Московское войско во главе с царем Дмитрием Михайловичем приняло активное участие в заключительных сражениях Русско-шведской войны 1610-1617 годов и отражении «Московского похода» королевича Владислава в 1617-1618 годах. И если в соответствии с указом от 18 (28) декабря 1618 года московские стрелецкие полки подчинялись Первому воеводе Московского войска (Московского гарнизона), Московские солдатские и выборные полки, наряду с Государевым полком составили Государево войско (гвардию), учрежденное указом царя Дмитрия Михайловича от 23 апреля (3 мая) 1620 года (в День Святого Великомученика и Победоносца Георгия, который стал Днем Государева войска).

На 1 (11) июля 1620 года в состав Государева войска входили: Государев полк (2 тыс. всадников, обученных и вооруженных по образцу польских гусар), Преображенский и Семеновский выборные полки (4 тыс. отборных стрельцов и копейщиков, имевших боевые отличия), 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Московские солдатские полки (10 тыс. солдат «иноземного строя»). Всего в составе Государева войска насчитывалось 26,5 тысяч воинов (2 тыс. панцирной конницы, и 16 тыс. линейной пехоты, 400 пушкарей) при 24 полковых и 16 полевых орудиях. Разрядом 1620 года количество орудий увеличено вдвое (48 полковых и 32 полевых) и добавлено 8 конных орудий, всего – 88 орудий и 1100 пушкарей.

Государев полк, собранный 29 июня (10 июля) 1612 года под наименованием Княжеского полка под командованием воеводы князя Дмитрия Петровича Лопаты Пожарского из отличившихся в боях дворян и детей боярских Нижегородского, Смоленского и Ярославского конных полков, получил свое название после избрания Дмитрия Михайловича Пожарского на царство 28 февраля (10 марта) 1613 года и принял участие в важнейших битвах Литовского и Малороссийского походов 1613-1614 годов.

15 (25) июля 1614 года в Киеве в день Равноапостольного Великого князя Владимира царь Дмитрий Михайлович указал от каждого конного полка (Смоленский, Нижегородский, Ярославский, Рязанский, Тверской, Брянский, Курский, Воронежский, Владимирский, Ростовский конные полки) отрядить для пополнения Государева полка по сотне лучших, отличившихся в боях, дворян и детей боярских. Оружейной палатой выдано в полк полторы тысячи лучших лат гусарских. Конюшенный приказ же отобрал для государевых всадников полторы тысячи чистокровных гусарских коней. Разрядным приказом государевым всадникам выдано превосходное сукно.

Государев полк принял участие в Новгородском походе 1615 года и отражении «Московского похода польского королевича Владислава» в 1618 году, отличился во всех сражениях Русско-польской войны 1609-1618 годов и Русско-шведской войны 1610-1617 годов. В битве у Смолевичей 22 ноября (2 декабря) 1613 года, в сражении на реке Рось 10 (20) июля 1614 года, в сражении при Броннице 30 сентября (10 октября) 1615 года, и в самом кровопролитном за всю войну сражении при Княжицах 1 (11) октября 1618 года Государев полк решил исход боя. Царским указом от 23 апреля (3 мая) 1620 года был подтвержден порядок выбора лучших дворян и детей боярских, «преданных Государю и Отечеству, проявивших храбрость в боях, высоких и крепких, сильных духом и добрых нравом». Сотникам и полковникам конных полков предписано на каждого отписать грамоту о подвигах и личных качествах его подчиненного, подписав которую начальники принимали личную ответственность за представляемого.

29 июня (10 июля) 1630 года (в День Славных и Всехвальных Первоверховных Апостолов Петра и Павла) из третьей и четвертой дружин Государева полка составлен Полк Наследника Царевича. Вместе с Государевым полком Полк Наследника Царевича составили Воеводский конный полк Государева войска.

Во главе Государева полка (Полка Наследника Царевича) стоял полковой воевода, который имел заместителя в чине полковника. При командире полка состояли полковой окладчик (являлся первым помощником командира полка и отвечал за полковую казну), полковой окольничий (отвечал за размещение полка в лагере), полковой обозник (отвечал за снабжение полка), полковой оружничий (отвечал за оружие полка) и полковой лекарь, кроме того – знаменщик (который носил знамя полкового воеводы), и полковой урядник (старший из всех нижних начальных чинов полка), а также полковой горнист и литаврщик. Полк делился на две дружины под командованием подполковника и состоял из десяти сотен по сто всадников под командованием сотников. При командире сотни состоял помощник – поручик. Сотенный прапор носил самый младший начальный чин – прапорщик. При сотнике, кроме того состояли урядник и сотенный заимщик (отвечавшие за строй и снабжение сотни) и горнист. Сотня делилась на две четы под командованием четников по пять десятков всадников под командованием десятников. При этом поручик Государева полка (Полк Наследника Царевича) соответвовал сотнику, прапорщик – сотенному, урядник – поручику, четник – подпоручику, десятник прапорщику, всадник – подпрапорщику земских войск. Всего, в полку состояло: 36 начальных чинов, 4 чиновника, 41 нижний начальный чин, 100 десятников, 900 всадников, 11 трубачей. Всего 1088 начальных чинов, нижних начальных чинов и всадников, 4 чиновника и 108 нестроевых.

Государевы всадники отличались алыми шапками, кафтанами, расшитыми золотым галуном, и шароварами, заправленными в таковые же алые сапоги. В конном строю государевы всадники имели стальные латы с золотым прибором и гусарские пики с червлеными флюгерами с золотым крестом. Всадники Наследника Царевича отличались серебряным прибором. Аргамаки всадников имели конский убор, червленый, расшитый золотом (серебром).

7 (17) августа 1614 года (в день Преображения Господня) указом царя Дмитрия Михайловича был учрежден Выборный (отборный) полк, для чего из каждого пешего полка также, как и для Государева полка, была отобрана сотня наиболее отличившихся в боях, верных, толковых и проворных воинов, десятников и четников, под командованием лучшего сотника полка. Во главе полка был поставлен воевода князь Михаил Фёдорович Волконский.

Первоначально полк разместился у Покровских ворот, но затем для полка на левом берегу реки Яузы при впадении Хапиловского ручья была построена отдельная слобода, спланированная регулярно, с параллельными улицами, обнесенная земляным валом и бастионами. На главной площади слободы построен храм Преображения Господня в память дня основания полка, по которому слобода получила название Преображенской. Численность полка возросла до четырех тысяч человек, и Преображенская слобода уже перестала вмещать весь его состав. Поэтому половина полка встала за Хапиловским ручьем, основав другую слободу, которая в связи с основанием 3 (13) февраля 1615 года храма в память Праведного Симеона Богоприимца, получила название Семеновской.

23 апреля (3 мая) 1615 года в День Святого Великомученика и Победоносца Георгия Выборный полк был разделен на два полка, получивших наименования: Преображенский выборный полк и Семеновский выборный полк. Полки получили организацию пеших полков Русского Войска. Царским указом от 23 апреля (3 мая) 1620 года был подтвержден порядок зачисления в выборные полки наиболее оличившихся служилых людей из пеших полков Русского Войска. Кроме того, в полки принимали дворян и детей боярских перед зачислением в пешие полки прапорщиками или поручиками, с дальнейшим назначением сотниками, чтобы в отборном полку они изучили пехотный строй, линейную тактику и образцовую службу. 29 июня (10 июля) 1630 года (в День Славных и Всехвальных Первоверховных Апостолов Петра и Павла) царским указом был учрежден Измайловский выборный полк, который разместился в дворцовом селе Измайлово (по которому и получил свое название).[1] Преображенский, Семеновский и Измайловский выборные полки, наряду с Иноземным полком составляли Первый воеводский полк Государева войска.

Во главе выборного полка стоял полковник, который имел заместителя – подполковника. При командире полка состояли полковой окладчик (являлся первым помощником командира полка и отвечал за полковую казну), полковой окольничий (отвечал за размещение полка в лагере), полковой обозник (отвечал за снабжение полка), полковой оружничий (отвечал за оружие полка) и полковой лекарь, кроме того – знаменщик (который носил знамя полковника), и полковой урядник (старший из всех нижних начальных чинов полка), а также полковой горнист и барабанщик. Полк делился на четыре дружины под командованием старшин и состоял из двадцати сотен по сто солдат под командованием сотников. При командире сотни состоял заместитель (сотенный) и два помощника – поручик и подпоручик. Сотенный прапор носил самый младший начальный чин – прапорщик. При сотнике, кроме того состояли урядник и сотенный заимщик (отвечавшие за строй и снабжение сотни), горнист и барабанщик. Сотня делилась на две четы по пятьдесят солдат под командованием четников. Чета включала два десятка копейщиков и три – стрельцов. Таким образом, в полку состояло: 108 начальных чинов, 4 чиновника, 81 нижний начальный чин, 200 десятников, 800 копейщиков и 1200 стрельцов, 21 трубач и 21 барабанщик. Всего 2431 начальных и нижних начальных чинов, копейщиков и стрельцов, 4 чиновника и 65 нестроевых.

Стрельцы и копейщики выборных полков были вооружены легкими голландскими мушкетами, пехотными копьями и саблями. Они первыми получили новые русские мушкеты образца 1625 года с ударно-кремниевым замком. Сабля носились на портупее. Кроме того, они комплектовались бердышами, поскольку это было очень удобное и эффективное оружие. Командиры от четника и старше вооружались алебардами и протазанами. В выборных полках использовались шлемы – «шишаки» («кабассеты») и латы, состоящие из кирасы и латной юбки. Оружие и доспехи были превосходного качества.

Чины Преображенского, Семеновского и Измайловского полков постоянно находились в полку и занимались упражнениями в ратном искусстве. Вместе с Государевым полком и Полком Наследника Царевича наряды Преображенского, Семеновского и Измайловского полков несли службу в Московском Кремле и участвовали в торжественных встречах и церемониях. Наряду с Государевым полком и солдатскими полками, Преображенский и Семеновский полки стал одним из первых постоянных полков Русского Войска.

Так как «выборные» воины (как и солдаты) не имели других источников благосостояния, всем чинам полка было установлено денежное жалование только на один разряд ниже чем в Государевом полку (на три разряда выше, чем в пеших полках).

Преображенский полк сохранил алые кафтаны и верх шапки, полукафтаны, штаны и сапоги Выборного полка. Семеновскому полку были определены васильковые, а Измайловскому – зеленые кафтаны с алым подбоем, верхом шапки, полукафтаном, шароварами и сапогами. У всех троих полков кафтаны расшиты у стрельцов и копейщиков желтым шнуром, десятников и четников – шерстяной тесьмой, урядников и начальных чинов – золотым галуном и петлицами.

25 июня (5 июля) 1614 года из московских слобожан и стрелецких детей были сформированы 1-й и 2-й Московские солдатские полки, которые стали первыми русскими полками «иноземного строя». После окончания Русско-польской войны 1609-1618 годов и Русско-шведской войны 1610-1617 годов в связи с роспуском большинста иноземных полков состоявшие в них русские солдаты были переведены в Московские солдатские полки, в следствии чего полки были переведены на четырехбатальонный состав.

В соответствии с распределением полков по воеводствам, учрежденным царским указом от 18 (28) декабря 1618 года в состав Московского войска причислины Московский пеший полк, собранный из московских горожан, участников восстания против поляков 1611 года и освобождения Москвы от интервентов в 1612 году, а также Новомосковский пеший полк, набранный из служылых людей подмосковных городов. Оба полка отличились в прошедших войнах с поляками и шведами. 23 апреля (3 мая) 1620 года указом царя Дмитрия Михайловича Московский пеший полк и Новомосковский пеший полк преобразованы в 3-й и 4-й Московские солдатские полки. Все четыре Московских солдатских полка вошли в состав Второго Воеводского полка Государева войска.

Во главе солдатского полка стоял полковник, который имел заместителя – подполковника. При командире полка состояли полковые «адъютант» (являлся первым помощником командира полка), «квартирмейстер» (отвечал за размещение полка в лагере), «интендант» (отвечал за снабжение полка), «фельдцехмейстер» (отвечал за оружие полка) и полковой лекарь, кроме того – «штаб-корнет» (который носил знамя полковника), и «штаб-сержант» (старший из всех подофицеров полка), а также полковой горнист и барабанщик. Полк делился на четыре батальона под командованием «майоров» и состоял из двадцати рот по сто солдат под командованием «капитанов». При командире роты состоял заместитель «капитан-лейтенант» и два помощника – «первый» и «второй лейтенант». Ротный прапор носил самый младший офицер – «корнет». При капитане, кроме того состояли «ротный сержант» и «фурьер» (отвечавшие за строй и снабжение роты), горнист и барабанщик. Рота делилась на два плутонга по пятьдесят солдат под командованием «сержантов». Плутонг включал два «капральства» пикинеров и три – мушкетёров по 10 солдат. Таким образом, в полку состояло: 108 офицеров, 4 чиновника, 81 сержант, 200 капралов, 800 пикинеров и 1200 мушкетеров, 21 трубач и 21 барабанщик. Всего 2431 офицеров, подофицеров, солдат, 4 чиновника и 65 нестроевых.

Московские солдатские полки были вооружены легкими голландскими мушкетами, пехотными копьями и шпагами. Офицеры и подофицеры от сержанта и старше кроме шпаг вооружались алебардами и протазанами. Пули и пороховые заряды к мушкетам в солдатских полках носили в бумажных патронах в патронных сумах. В солдатских полках использовались испанские шлемы – «кабассеты» и латы, состоящие из кирасы и латной юбки, при том латы носили только пикинеры. Оружие и доспехи были голландского производства отличного качества. В обязательное снаряжение солдат по голландской традиции входил шанцевый инструмент.

Полки разместили в укреплённых лагерях, обнесенном земляным валом и бастионами: первый – между Москвой рекой и Смоленской дорогой, второй – за Донским монастырем у Можайской дороги, третий – у Новинского монастыря, четвертый – у Тверской заставы. Солдат поселили в устроенных от казны дворах. Солдатские лагеря имели правильную планировку с параллельными улицами.

Чины солдатских полков, находились на службе постоянно и занимались упражнениями в ратном искусстве и фортификации. Главным достижением солдатских полков стало быстрое передвижение, меткая стрельба и высокая скорострельность – шесть залпов плутонга в минуту (один выстрел мушкетера за 30 секунд, практически как в Голландской Армии, с получением на вооружение полков мушкетов образца 1625 года скорострельность была доведена до 6 выстрелов в минуту). Наряду с Государевым полком солдатские полки стал первыми постоянными полками Русского Войска. Так как солдаты не имели других доходов, всем чинам полка было установлено денежное жалование на два разряда выше, чем в пеших полках.

Чины солдатских полков получили зеленые кафтаны с восемью – десятью пуговицами (латунными у солдат и капралов, серебренными – у сержантов, золочеными – у офицеров) без петлиц, обшитые у солдат белым шнуром, капралов – белой шерстяной тесьмой, у сержантов – серебряным, у офицеров – золотым галуном, с алым подбоем, полукафтаном, шароварами и сапогами. Верх шапки в первом полку был алым, во втором – лазоревый, в третьем – зеленый, в четвертом – огневой. Полы кафтана для удобства быстрого передвижения могли загибаться и крепиться крючками к поясу. Подобное обмундирование впоследствии станет образцом для всех солдатских полков.

Иноземное войско

Формирование иноземных полков на основе «Немецкого» полка было поручено Кристоферу Сомме, получившему чин «генерала» русской службы. Для приема на службу, обеспечения вооружением и прочим имуществом, выдачи служилым иноземцам денежного и хлебного жалованья, организации подготовки и комплектования формируемых иноземных полков создан Иноземный приказ. Всего к концу 1614 года было сформировано четыре иноземных полка общим числом до 5 тыс. солдат и офицеров. По основному национальному контингенту полки получили названия: Шотландский, Ирландский, Датский, Германский. Но иноземцы составляли от половины до трети чинов полка. Остальные солдаты набирались из вольных людей Москвы и подмосковных городов. При этом русские солдаты иноземных полков с одной стороны обучались линейной тактике, с другой – являлись связующим звеном с Русским Войском и предотвращали возможность перехода иноземцев на сторону врага.

Организация и вооружение иноземных полков было аналогично солдатским полкам нового строя. Солдаты поступали на службу со своим оружием, кроме того для вооружения вновь набранных солдат из русских Оружейной палатой в полки выдано 2 тыс. немецких мушкетов, 1 тыс. пехотных копий и лат, 3 тыс. немецких шпаг.

Первоначально чины иноземных полков носили свое платье, в котором они прибыли на службу. Но за два года генералу Сомме удалось добиться единого обмундирования в полках. При одинаковом европейском платье чины полков, включая русских, носили черные фетровые шляпы, палевые кожаные жилеты, камзолы (у офицеров – обшитые золотым галуном) синие – в Шотландском полку, зеленые – в Ирландском, красные – в Датском, черные – в Германском, красные панталоны (в Датском полку – синие), белые чулки и черные башмаки или сапоги с пряжками.

После окончания Русско-польской войны 1609-1618 годов и Русско-шведской войны 1610-1617 годов в связи иноземные полки были распущены, состоявшие в них русские солдаты были переведены в Московские солдатские полки, а оставшиеся в России и принявшие православие иноземцы сведены в один Иноземный полк.

В 1621 году в Русском Царстве по инициативе царя Дмитрия Михайловича принят «Закон о веротерпимости», который позволил иноземцам христианского вероисповедания принимать русское подданство, селиться в «иноземных слободах» русских городов, а также селиться на отведенных землях и заниматься земледелием. К 1640 году на територию русского государства переселилось более 40 тыс. чехов, словаков и силезцев. Большинство чехов селились в городах, но многочисленная община поселилась на Волге, недалеко от Самары, основав на отведенных русским правительством город Владиславль (чешск. Vladislavl), в честь наиболее почитаемого чехами Святого Вацлава. Более 100 тыс. немцев, бежали в пределы Русского Царства от ужасов Тридцатилетней войны (1618-1648). Также, как и их предшественники, германцы селились в «иноземных слободах». Переселение немецких крестьян происходило на свободные земли Поволжья, позже Северного Причерноморья, Кавказа и Сибири. Первая волна миграции, направленная в район Поволжья, прибыла в основном из земель Пфальц, Брауншвейг-Люнебург, Мекленбург, Бранденбург, Передняя и Восточная Померания, Саксония, Силезия. Кроме ремесленников и крестьян среди переселенцев было много бывших солдат, принимавших учатие в Тридцатилетней войне. Многие из них решили продолжить службу в иноземных полках Русского Войска, тем более, что денежное довольствие русских солдат было несколько больше европейских, и знчительно превышало доходы ремесленника или крестьянина.

В 1630 году кроме Иноземного полка, находившегося в столице (и состоявшего в основном из ирландцев и шотландцев) в Казанском воеводстве собран чешский солдатский полк, а в Астраханском – два германских солдатских полка. В 1632-1633 годах в связи с началом русско-турецкой войны число иноземных солдатских полков увеличилось до четырех славянских (Чешский, Моравский, Словацкий, Силезский полки) и двенадцати «немецких» (Ирландский, Шотландский, Голландский, Фландрский, Вюртембергский, Пфальцский, Брауншвейг-Люнебургский, Саксонский, Мекленбургский, Померанский, Бранденбургский, Прусский полки), кроме того собрано четыре рейтарских полка, из чехов – Владиславльский полк, из германцев – Германский (из представителей нескольких германских государств), Мекленбургско-Померанский, Бранденбургско-Прусский полки. Как и прежде полки получили названия по основному национальному контингенту, а от четверти до половины личного состава полка составляли русские, набранные из охочих людей, не состоящих в тягле.

При одинаковом европейском платье чины полков, включая русских, носили черные фетровые шляпы, белые сорочки, палевые кожаные жилеты, камзолы (у офицеров – обшитые золотым галуном) и панталоны: синие – в Шотландском, зеленые – в Ирландском, черные – в Голландском и Фландрском, красные – в чешских, серые – в германских полках, белые чулки и палевые башмаки или сапоги с пряжками.

Московское войско

В 1613 году в Москве было 2000 стрельцов, сведенные в Московский стрелецкий полк. Городовые стрельцы составили основу создаваемых пеших полков Русского Войска.

Благодаря усердным трудам Первого московского воеводы (Начальника Московского гарнизона) боярина князя Долгорукого Владимира Тимофеевича, с 1613 года до 1616 года численность Московского стрелецкого полка, составлявшего гарнизон Московы, увеличилась с двух до восьми тысяч, состав полка – с четырех до шестнадцати дружин. Князь Долгорукий добился возвращения в Москву, большей части московских стрельцов, разбросанным во время смуты по городам и окраинам Руси.

Источником пополнения стрелецкого войска стали подросшие сыновья и другие родственники приборных людей, так как служба в стрельцах являлась наследственной повинностью. «И бывают в стрелцах вечно, и по них дети и внучата, и племянники, стрелецкие ж дети, бывают вечно ж». Кроме того, был проведен набор в стрелецкое войско вольных людей: «не тяглых, и не пашенных, и не крепостных», «молодых и резвых и из самопалов стрелять гораздых».

Московские стрельцы селились в слободах в пределах Земляного города в устроенных от казны дворах. Им было предоставлено право на отведенной земле разводить огороды, заниматься различными промыслами, держать лавки и другие торговые заведения, не платя торговых пошлин. Они получали жалованье и провиант из казны и были обязаны держать городские караулы.

Главным назначением московских стрельцов была оборона столицы от врагов. Стрельцы должны были вести огонь с городских валов, из острожков и с крепостных стен. Но учитывая опыт Московской битвы 1612 года Первый московский воевода боярин князь Владимир Долгорукий требовал от стрельцов обучаться «немецкому строю», стрельбе из мушкетов и владении пехотным копьем в полевом сражении. Неделю в месяц стрельцы привлекались к воинским упражнениям. Раз в полгода проводился «стрелецкий смотр», на котором московские стрельцы показывали свои достижения в ратном деле.

23 апреля (3 мая) 1615 года Московский стрелецкий полк разделен на четыре полка. 1-й Московский стрелецкий полк принял участие в обороне Минска 29 июня (8 июля) – 6 (16) сентября 1618 года, а затем вместе со 2-м и 3-м Московскими стрелецкими полками – в сражении при Княжицах 1 (11) октября 1618 года.

В соответствии с распределением полков по воеводствам, учрежденным царским указом от 18 (28) декабря 1618 года Московские стрелецкие полки включены в состав Московского войска.Чины Московских стрелецких полков получили алые кафтаны с восемью – десятью пуговицами (латунными у стрельцов и десятников, серебренными – у четников, урядников и начальных чинов) с серебряными (белыми шерстяными) петлицами, с верхом шапки, подбоем, полукафтаном и шароварами в первом полку алыми, во втором – лазоревыми, в третьем – зелеными, в четвертом – оранжевыми. Кафтан в первом полку обшит белым у стрельцов и десятников, серебренными – у четников, урядников и начальных чинов шнуром. Сапоги во всех поках из желтой кожи.

Земские войска

Земские войска являлись основой Русского Войска. Комплектование, финансирование и обеспечение земских войск осуществлялось землями, входящими в Русское Царствео. 18 (28) декабря 1618 года был издан указ царя Дмитрия Михайловича и разделении территории Русского Царства на воеводства (Новгородское, Смоленское, Малорусское, Ярославское, Владимирское, Белгородское, Нижегородское, Астраханское, Казанское, Сибирское, города Москва и Киев). Военная организация воеводств была создана на основе Воеводских полков, первые и вторые воеводы которых, как правило, были назначены первыми и вторыми воеводами воеводств, а пешие и конные полки Воеводских полков вернулись в города, в которых они и были набраны.

В мирное время на территории воеводств стояли конный полк (в Новгородском, Смоленском, Ярославском, Владимирском, Белгородском, Нижегородском воеводствах), четыре пеших полка, в приграничных воеводствах – от трех до пяти пограничных казачьих конных полка.

Дворяне и дети боярские, разверстанные по первому разряду, проходили воинскую службу в конных полках, постоянно находясь в полку, по второму разряду – проживали в поместьях и собирались в полки в военное время. Конные полки стояли в столицах воеводств, находясь в непосредственном подчинении первого воеводы, и могли быть привлечены как для усиления пограничной службы, так и для поддержания порядка в воеводстве. Всего по росписи от 1 (11) июля 1620 года в земских войсках числилось шесть конных полков (Смоленский, Нижегородский, Ярославский, Курский, Владимирский, Новгородский конные полки). Ростовский конный полк был присоединен к Ярославскому, Рязанский и Тверской конные полки – к Владимирскому, Брянский и Воронежский конные полки – к Курскому. В военное время по разряду 1620 года в каждом воеводстве собирался еще один конный полк.

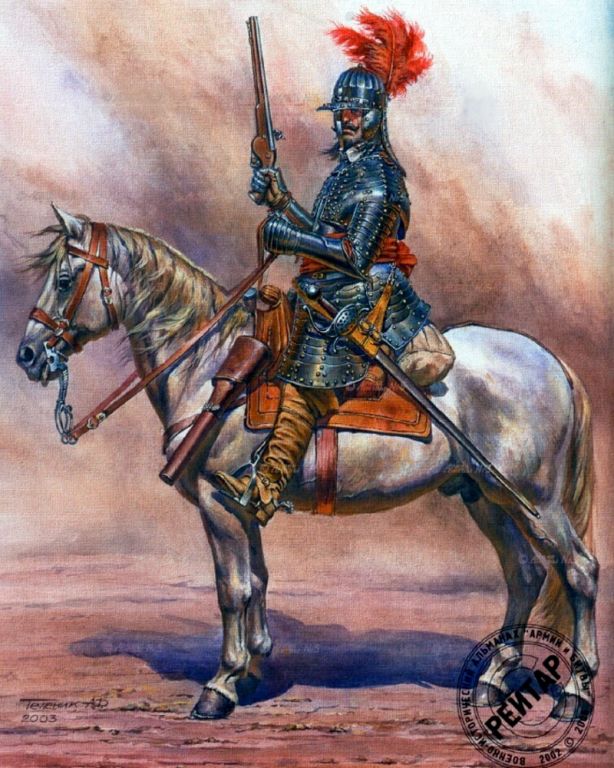

Конные полки обучались «рейтарскому строю», вместе с тем, в отличии от европейских рейтар, предпочитавших методично расстреливать пехоту, пока она не побежит, а меч же выступал для лишь в качестве запасного оружия, конные полки как правило, дав залп из пистолетов по пехоте и расстроив её ряды, немедленно врубались в неё, что делало их более похожих на кирасиров. В отличие от конных стрельцов, конники, как правило, не спешивались, а стреляли прямо с коня. Кроме того, всадники конных полков обучались конному бою, традиционному для дворянской конницы.

Во главе конного полка стоял полковник, который имел заместителя в чине подполковника. При командире полка состояли полковой окладчик (являлся первым помощником командира полка и отвечал за полковую казну), полковой окольничий (отвечал за размещение полка в лагере), полковой обозник (отвечал за снабжение полка), полковой оружничий (отвечал за оружие полка) и полковой лекарь, кроме того – знаменщик (который носил полковничье знамя), и полковой урядник (старший из всех нижних начальных чинов полка), а также полковой горнист и литаврщик. Полк делился на две дружины под командованием старшин и состоял из десяти сотен по сто всадников под командованием сотников. При командире сотни состояло два помощника – поручик и подпоручик. Сотенный прапор носил самый младший начальный чин – прапорщик. При сотнике, кроме того состояли урядник и сотенный заимщик (отвечавшие за строй и снабжение сотни) и горнист. Сотня делилась на две четы под командованием четников по пять десятков всадников под командованием десятников. Всего, в полку состояло: 46 начальных чинов, 4 чиновника, 41 нижний начальный чин, 100 десятников, 900 всадников, 11 трубачей. Всего 1098 начальных чинов, нижних начальных чинов и всадников, 4 чиновника и 98 нестроевых.

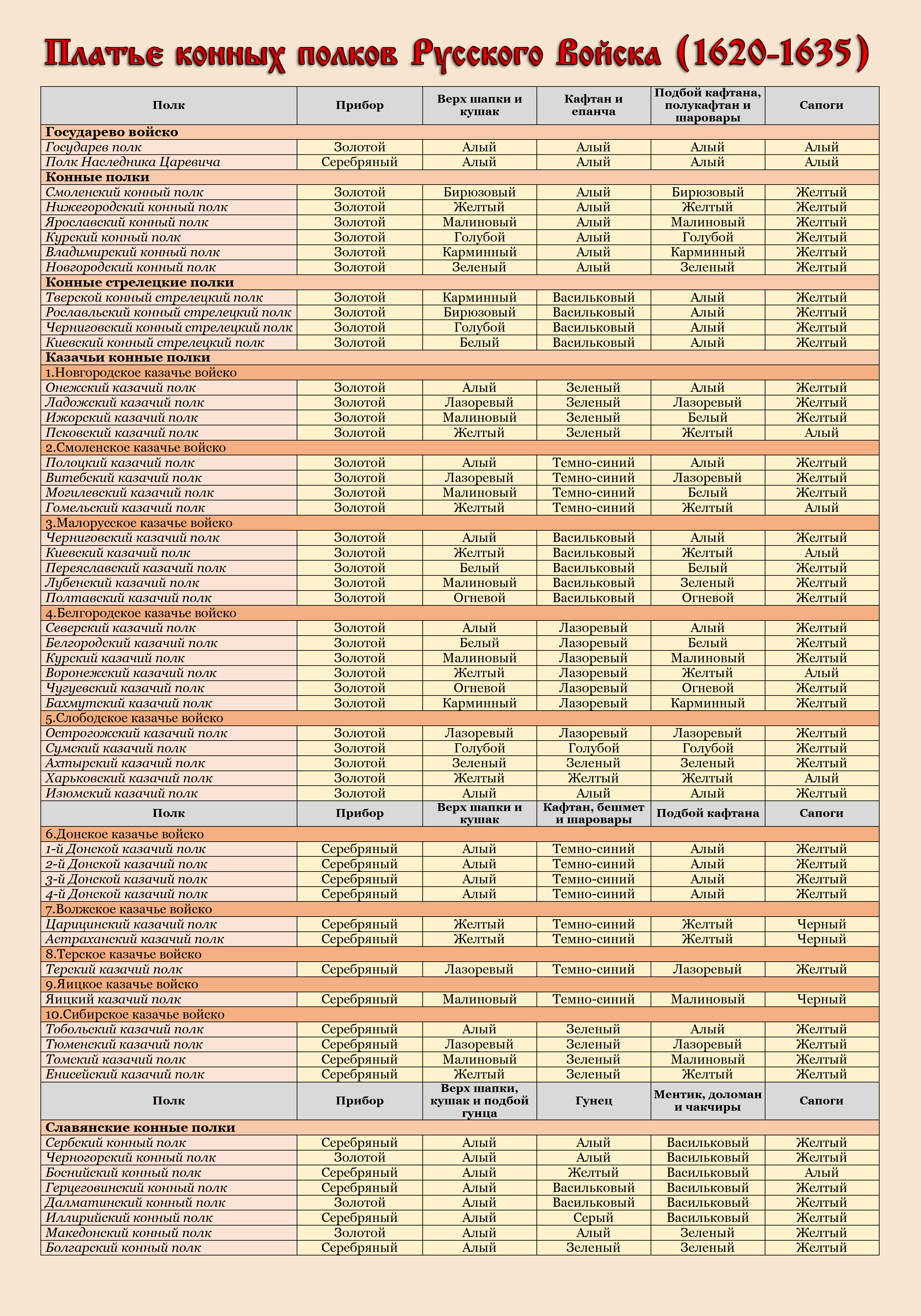

Всадникам конных (затем боярских) полков установлены алые кафтаны, с золотыми у начальных людей и урядников, желтыми шерстяными у нижних начальных людей и всадников петлицами, и полукафтаны, лазоревые шаровары заправленныме в желтые сапоги. Верх шапок, подкладка кафтанов, пояса и чепраки в каждом полку своего цвета. В конном строю всадники конных полков имели шлемы-ерихонки, стальные латы с золотым прибором. Вооружение они должны были иметь установленных образцов, которое включало пару пистолетов или карабин, саблю, нож и другое холодное оружие по выбору.

Начиная уже с 1620 года в конных полках собирались «выборные» (отборные) сотни, в которые записывались представители наиболее знатных и обеспеченных родов, способные приобрести дорогие «гусарские» доспехи, оружие и породистых коней «аргамаков». В 1632-1633 годах для войны с Крымским Ханством и Османской Империей, обладающими многочисленной конницей, указом царя Дмитрия Михайловича из дворян и детей боярских первого, второго и третьего разряда собраны 12 конных полков «рейтарского строя»: в Новгородском воеводстве – Псковский и Великолуцкий, в Смоленском воеводстве – Велижский и Мстиславльский, в Ярославском воеводстве – Костромской и Ростовский, во Владимирском воеводстве – Тульский и Рязанский, в Белгородском воеводстве – Брянский и Воронежский, в Нижегородском – Муромский и Алатырьский полки, которые были включены в состав действующих войск. В имеющихся полках оставлены «выборные» сотни, число которых в полках доведено до пяти, а в военное время – до десяти. Эти «старшие» полки получили название «боярских».

Всадникам вновь учрежденных конных полков установлены васильковые кафтаны, с серебряными у начальных людей и урядников, белыми шерстяными у нижних начальных людей и всадников петлицами, и полукафтаны, алые шаровары заправленныме в черные сапоги. Верх шапок, подкладка кафтанов, пояса и чепраки в каждом полку своего цвета. В конном строю всадники конных полков имели «рейтарские» шлемы, стальные латы (покрытые черной масляной краской). Вооружение они были двумя пистолетами (два десятка в чете – карабинами) и шпагами.

8 (18) ноября 1614 года в Михайлов день (Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил) царь Дмитрий Михайлович указал в каждом пешем полку отобрать по две сотни стрельцов, десятников и четников, под командованием сотника, умеющих управляться с конем, и свести их в четыре конных стрелецких полка (всего 4 тыс. конных стрельцов), по десять сотен каждый. Конюшенному приказу повелел отобрать для создаваемых полков четыре тысячи рейтарских коней (из числа захваченных у поляков). По местам формирования полки получили названия: Тверской, Смоленский (с 18 (28) декабря 1618 года – Рославльский), Черниговский, Киевский конные стрелецкие полки. В 1618 году первоначально предполагалось конные стрелецкие полки распустить, но благодаря своей подвижности они превосходно подходили для пограничной службы, поэтому были распределены по воеводствам: Тверской – в Новгородское, Рославльский – в Смоленское, Черниговский и Киевский – в Малорусское. Кроме того, с 1620 года в каждом уезде учреждены конные стрелецкие сотни, предназначенные для несения посыльной и сторожевой службы в сельской местности, которые в военное время могли быть сведены в десять конных стрелецких полков. В 1632-1633 годах для войны с Крымским Ханством и Османской Империей, указом царя Дмитрия Михайловича из них собраны Старорусский, Вяземский, Северский, Галицкий, Калужский, Орловский, Стародубский, Царицинский конные стрелецкие полки.

Во главе конного стрелецкого полка стоял полковник, который имел заместителя в чине подполковника. При командире полка состояли полковой окладчик (являлся первым помощником командира полка и отвечал за полковую казну), полковой окольничий (отвечал за размещение полка в лагере), полковой обозник (отвечал за снабжение полка), полковой оружничий (отвечал за оружие полка) и полковой лекарь, кроме того – знаменщик (который носил полковничье знамя), и полковой урядник (старший из всех нижних начальных чинов полка), а также полковой горнист и литаврщик. Полк делился на две дружины под командованием старшин и состоял из десяти сотен по сто всадников под командованием сотников. При командире сотни состояло два помощника – поручик и подпоручик. Сотенный прапор носил самый младший начальный чин – прапорщик. При сотнике, кроме того состояли урядник и сотенный заимщик (отвечавшие за строй и снабжение сотни) и горнист. Сотня делилась на две четы под командованием четников по пять десятков конных стрельцов под командованием десятников. Всего, в полку состояло: 46 начальных чинов, 4 чиновника, 41 нижний начальный чин, 100 десятников, 900 всадников, 11 трубачей. Всего 1098 начальных чинов, нижних начальных чинов и конных стрельцов, 4 чиновника и 98 нестроевых.

Конные стрельцы были вооружены короткими драгунскими мушкетами, позволявшими вести огонь с коня, и сабли. Кроме того, всадники двух первых шеренг получили пики. Конные стрельцы своих коней должны были использовать для передвижения и подготовку для ведения боя в конном строю не проходили.

В 1615 году для конных стрельцов установлены васильковые кафтаны, расшитые у стрельцов желтым шнуром, десятников и четников – шерстяной тесьмой, урядников и начальных чинов – золотым галуном и петлицами, с алым подбоем, полукафтаном, шароварами и сапогами. Цвет верха шапки был установлен свой в каждом полку.

Указом царя Дмитрия Михайловича от 18 (28) декабря 1618 года пешие полки были распределены по воеводствам следующим образом: Новгородское воеводство – Ладожский, Новгородский, Псковский, Великолуцкий полки; Смоленское воеводство – Полоцкий, Витебский, Мстиславский, Смоленский полки; Малорусское воеводство – Черниговский, Переяславский, Лубенский, Полтавский полки; Ярославское воеводство – Ярославский, Вологодский, Архангелогородский, Белозерский полки; Владимирское воеводство – Тверской, Владимирский, Рязанский, Тульский полки; Белгородское воеводство – Брянский, Курский, Белгородский, Воронежский полки; Нижегородское воеводство – Нижегородский, Муромский, Алатырьский, Свияжский полки; Астраханское воеводство – Саратовский, Царицинский, Астраханский, Терский полки; Казанское воеводство – Казанский, Самарский, Пермский, Уфимский полки; Сибирское воеводство – Тобольский, Тюменский, Томский, Енисейский полки.

Московский и Новомосковский пешие полки были причислины в состав Московского войска. 23 апреля (3 мая) 1620 года указом царя Дмитрия Михайловича Московский пеший полк и Новомосковский пеший полк преобразованы в 3-й и 4-й Московские солдатские полки. Указом от 18 (28) декабря 1618 года Сибирский пеший полк переименован в Тобольский, Костромской – в Пермский, Новгород-Северский – в Переяславский, Стародубский – в Лубенский, Белозерский – в Ладожский. Полоцкий, Мстиславский, Витебский полки ополчения, набраные в Литовском походе 1613 года из православных литвин (белорусов), преобразованы в пешие полки. Орловский пеший полк присоединен к Брянскому, Елецкий – к Воронежскому. Из городовых стрельцов, казаков, охочих людей набраны Вологодский, Архангелогородский, Муромский, Алатырский, Свияжский, Саратовский, Царицинский, Уфимский, Тюменский, Томский, Енисейский пешие полки.

Дружины пеших полков в мирное время набирались из служивых людей, разверстанных по первому разряду, стояли в уездных городах и подчинялись городовым воеводам, которые ведали подготовкой чинов сотен и дружин. Количество сотен в городе и стрельцов в сотне зависело от важности и размеров города. Два раза в год полк собирался на полковое учение под руководством полкового воеводы. С началом войны полк доукомплектовывался до полной численности служилыми людьми второго разряда и уходил в поход, а место полка занималось дружинами и сотнями, набранными из служивых людей третьего разряда.

В военное время во главе пешего полка стоял полковник, который имел заместителя – подполковника. При командире полка состояли полковой окладчик (являлся первым помощником командира полка и отвечал за полковую казну), полковой окольничий (отвечал за размещение полка в лагере), полковой обозник (отвечал за снабжение полка), полковой оружничий (отвечал за оружие полка) и полковой лекарь, кроме того – знаменщик (который носил знамя полковника), и полковой урядник (старший из всех нижних начальных чинов полка), а также полковой горнист и барабанщик. Полк делился на четыре дружины под командованием старшин и состоял из двадцати сотен по сто солдат под командованием сотников. При командире сотни состоял заместитель (сотенный) и два помощника – поручик и подпоручик. Сотенный прапор носил самый младший начальный чин – прапорщик. При сотнике, кроме того состояли урядник и сотенный заимщик (отвечавшие за строй и снабжение сотни), горнист и барабанщик. Сотня делилась на две четы под командованием четников. Чета включала два десятка копейщиков и три – стрельцов. Всего в полку состояло: 108 начальных чинов, 4 чиновника, 81 нижний начальный чин, 200 десятников, 800 копейщиков и 1200 стрельцов, 21 трубач и 21 барабанщик. Всего 2431 начальных и нижних начальных чинов, копейщиков и стрельцов, 4 чиновника и 65 нестроевых.

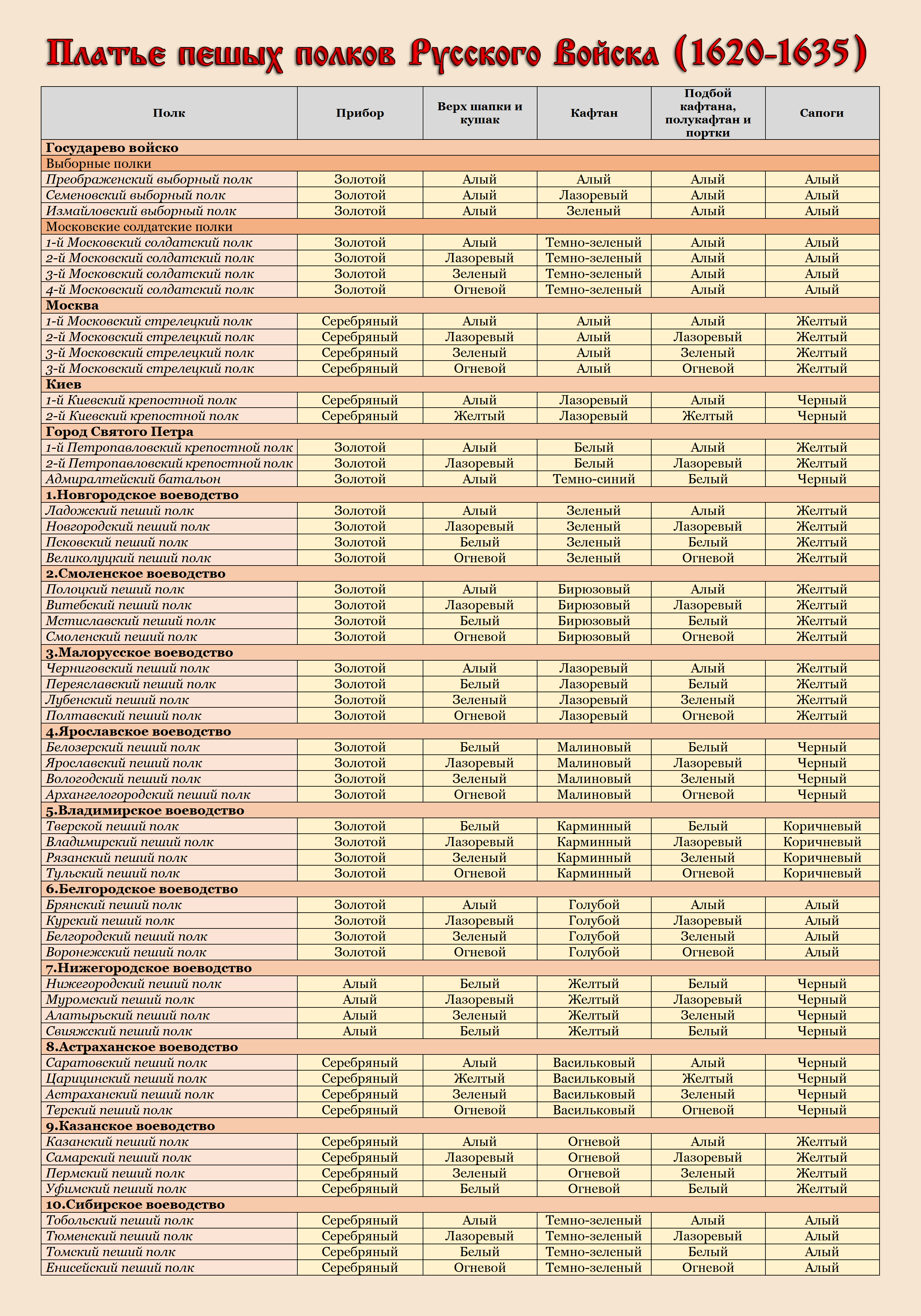

В 1620 году для пеших полков установлено платье, включающее шапки, кушаки, кафтаны, полукафтаны, штаны, заправленные в сапоги. Кафтаны расшивались у стрельцов и копейщиков желтым (белым) шнуром, десятников и четников – шерстяной тесьмой, урядников и начальных чинов – золотым (серебряным) галуном и петлицами. Цвета кафтанов и сапог были определены для каждого воеводства, а верха шапки, подбоя кафтана, полукафтана, кушаков, штанов – для каждого полка.

Стрельцы и копейщики пеших полков были вооружены фитильными мушкетами образца 1600 года, пехотными копьями, бердышами и саблями. После принятия на вооружение мушкета образца 1625 года с ударно-кремниевым замком к 1635 году все пешие полки были перевооружены. Командиры от четника и старше вооружались алебардами и протазанами. Копейщики пеших полков имели шлемы – «шишаки» («кабассеты») и латы, состоящие из кирасы и латной юбки. В последствии ношение шлемов было распростанено и на стрельцов.

Пограничные казачьи войска

Для несения пограничной службы из городовых и станичных казаков набраны пограничные казачьи полки: в Новгородском воеводстве – Онежский, Ладожский, Ижорский, Псковский полки Новгородского пограничного казачьего войска; в Сибирском воеводстве – Тобольский, Тюменский, Томский, Енисейский полки Сибирского пограничного казачьего войска. В Смоленском воеводстве Литовский конный полк, собранный из литовских панцирных бояр Полоцкого и Витебского воеводств Великого княжества Литовского, преобразован в Полоцкий и Витебский полки, Белорусский казачьий полк, из православных литвин (белоруссов), – в Могилевский и Гомельский пограничные полки Белорусского пограничного казачьего войска.

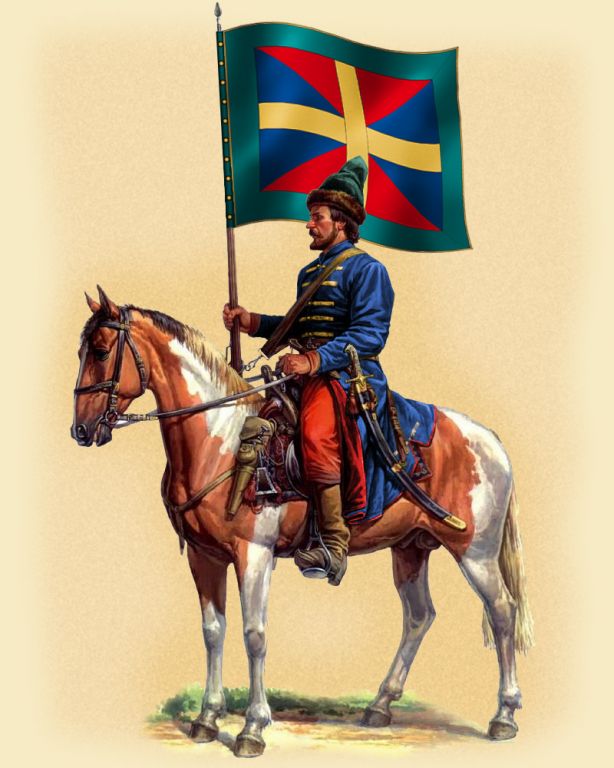

Казаки и начальные люди пограничных казачьих полков получали земли и денежное довольствие от правительства в соответствии с установленными для каждого чина и воинского разряда окладами. В соответствии с разрядом в военное время пограничные казачьи полки включались в состав действующих войск. Состав полка, вооружение и обмундирование пограничных казачьих полков военного времени аналогичен реестровым казачьим конным полкам.

Особую организацию имело Малорусское пограничное казачье войско. В ходе Малорусского похода 1614 года из реестровых полков, перешедших в подданство русского царя, были сформированы Черниговский, Киевский, Переяславский, Лубенский, Полтавский казачьи полки, набиравшиеся из местного населения по месту. Руководство полками осуществляла власть, именуемая «полковой старшиной» во главе с полковником, которую избирали на полковом совете (раде). Полковая власть распространялась не только на казачество, но и на все население территории, с которой осуществлялся набор личного состава в полки. На территории полка действовал полковой суд, который рассматривал уголовные и частично, гражданские дела. Судом управлял полковой судья, у которого была своя канцелярия и приставы. Полки делились на сотни, которых в каждом полку было различное количество, в зависимости от численности проживающего на полковой территории населения. В свою очередь, сотни также представляли собой местные единицы в составе полка. Сотней руководил сотник и «сотенная старшина», которых выбирала сотенная рада и утверждала более высокая власть. Обычно, это была полковая, а иногда и воеводская власть, поскольку в некоторых случаях и по некоторым вопросам сотник подчинялся воеводе напрямую, минуя полк. Сотник был руководителем сотни и помимо чисто войсковых функций, подобно полковнику на территории полка, осуществлял на территории сотни соответствующую административную власть. Сотник отвечал за порядок в сотне, а также был головой сотенного суда, который рассматривал гражданские и более мелкие уголовные дела в отношении казаков, а иногда и в отношении населения сотни (тогда в состав суда входили представители соответствующих слоев населения). Каждые полк и сотня имели свою хоругвь.

Наибольшее количество казачьих полков размещалось в Белгородском воеводстве, что обуславливалось его положением на путях вторжения крымских татар (шляхах).

Впервые переселенцы на юго-западных окраинах Московского государства появились во времена царя Ивана IV. В начале XVII века бояре и воеводы приграничных великороссийских городов уведомляли царя о том, что в приграничные пустующие земли «приходили чужестранные, разных племён народы» которые просили позволения о поселении, предлагая взамен «защищать от нападений неприятеля». С течением времени, стали совершаться и более многочисленные переселения. До 100 тыс. малорусов переселилось в пределы Русского Царства с территорий, оставляемых во владении Речи Посполитой после заключения мира, на земли русского государства.

После окончания Русско-польской войны (1609-1918) в свои города возвратились Северский, Курский, Белгородский, Воронежский казачьи конные полки и возобновили несение пограничной службы на южных границах русского государства.

В 1620 году начинается строительство Белгородской черты, строятся новые остроги (Ахтырка, Новый Оскол, Усерд, Острогожск), при которых основываются казачьи слободы из переселившихся на территорию русского государства малорусских казаков.

В Острогожске поселилось несколько сот черкасс по «зазывной грамоте» воронежского воеводы. Царским указом учрежден первый слободской казачий полк получивший название Острогожский. Острогожский казачий полк с начала своего появления имел ряд отличий от других полков появившихся позже. Первоначально он был на «государевом содержании» и лишь позже, вместе с остальными полками получил право на промысел.[2]

В 1571 году основана пограничная «Бахмутовская сторожа» (шестая по счету из семи, расположенная «усть Чёрного Жеребца, от Святогорской сторожи полднище»), позже превратившаяся в укреплённую слободку. Именно тогда русский царь Иван VI для отпора крымским татарам и защиты южного рубежа Русского государства приказал создавать пограничные сторожи по рекам Айдар и Северский Донец. Постоянного населения в стороже не было, так как она располагалась на казачьей земле (вся земля по реке Бахмут принадлежала донским казакам). Слобожане пользовались ей для добычи соли, чему казаки не мешали. Но солеварение в те времена было выгодным делом, и слобожане предприняли попытку построить на месте временного казачьего городка свои многочисленные солеварни на постоянной основе, выгнав оттуда казаков. Донские казаки на тот момент считали себя независимым государством и потому в этом споре Москва встала на сторону верных слобожан, соблюдавших московские интересы, и эти земли в итоге у донских казаков отобрали. В 1620 году для несения пограничной службы вдоль Северского Донца учрежден Бахмутский казачий полк.

В 1620 году в Бахмуте появляются сербские поселенцы, которым отведены для поселения земли между реками Бахмутом и Луганьчиком на правом берегу Северского Донца. Таким образом, граница с Войском Донским пролегла по реке Луганьчик.

В 1584 году на высоком холме между реками Берёзовой (правым притоком Чуговки), Чуговкой (правым притоком Донца) и Донцом был построен и обнесен земляным валом Чугуев. 18 (28) октября 1618 года чугуевский гарнизон, состоящий всего из шести сотен городовых казаков, отразил атаку многократно превосходящих его запорожцев Михаила Дорошенка. В 1620 году построена крепость (острог): «построен острогом дубовым стоячим с кровати и обломы и катки и с людницы; подле городовой стены с подошвы привалы обложены и насыпаны землёю». На протяжении городовой стены было 8 башен, всего «по мере около города, городовой стены и с башенными месты пять сот сажень». Башни назывались: Пречистенская с воротами, Наугольная, Средняя Брясловская, Наугольная проезжая, Наугольная, Пятницкая, Тайницкая Наугольная. В Чугуевскую крепость посланы 200 стрельцов. Поселение, огородившись, таким образом стало городом. После неуспешного казацкого восстания в 1625 году[3] против Польши гетман Марк Жмайло, с отрядом казаков числом около 800 человек, явился на русскую границу, был принят и поселен за чертой и основал у острога казачью слободу. Поселившись здесь, казаки получили землю на поместном праве и должны были нести военную службу пользуясь самоуправлением, но подчиняясь распоряжениям назначенного в Чугуев воеводы. Для несения пограничной службы от излучины Северского Донца до реки Бахмут из городовых и слободских казаков набран Чугуевский казачий полк.

С основанием новых пограничных казачьих полков «старые» полки, Северский, Курский, Белгородский, Воронежский казачьи конные полки, переведены из разряда пограничных в разряд городовых.

Вновь массовое переселение малорусов в данную местность продолжилось с 1630 года, со времени неудачного восстания Тараса Федоровича в 1630 году[4], когда на русские земли перешли около 50 тыс. казаков и крестьян, и продолжилась затем ещё некоторое время из правобережной Малой Руси, опустошаемое бесконечными набегами и походами. В том же году основаны как слобода Сумы, в следующем – Харьков, ещё позже – Изюм. Слобожане расселились по рекам Коротояк, Воронеж, Новому Осколу, Лопани, верховьям Исла, Ворсклы, Донца. В 1631 году набраны Сумский, Ахтырский и Харьковский казачьи полки.

Город Изюм находится на берегу реки Северский Донец в месте впадения в неё рек Мокрый Изюмец и Сухой Изюмец. Выгодное природно-географическое положение сделало Изюм городом, где с древнейших времен происходили события, сыгравшие важную роль в истории региона. В XI-XII столетиях в границах современного города происходили бои между древнерусскими князьями и кочевниками-половцами, описания которых дошли к нам в старинных летописях. 7 марта 1111 года близ Изюма войско семи русских князей под рукой великого князя Владимира Мономаха победило войско половцев в битве на реке Сальнице. В 1571 году у брода через Северский Донец, от которого начинался Изюмский шлях (у крымских татар известный как «Изюмская сакма») ставится русский сторожевой дозор. В 1622 году царь Дмитрий Михаилович в своей грамоте указывал на необходимость строить город возле изюмского кургана. В документах 1630 года поселение называлось Изюмским городком Донцова, в дальнейшем возле крепости возник город. В марте 1623 года здесь началось строительство крепости, которая была обнесена земляным валом. При строительстве в 1631 году новой крепости на правом берегу Донца Покровскую церковь перенесли с левого берега в центр новой крепости. Строительство проходило по царскому указу, под руководством харьковского полковника Григория. В 1651 году крепость вошла в состав Изюмской оборонительной линии. Изюмская крепость 1631 года состояла из «большого» и «малого» городов. На горе Кремянец был «Замок» или «редут Кременец», сторожевое сооружение для наблюдения подходов к крепости. В 1632 году из сотен Харьковского и других казачьих полков набран Изюмский казачий полк. Изюм стал полковым городом Изюмского полка, которому подчинялись 13 окружающих городов и слобод.

При царе Алексее Петровиче черскасские полки стали официально именоваться «Слободскими украинскими казачьими полками», а заселённый ими край стал именоваться «Слободской Украиной» («Слободской украйной»), – в отличие от «Украины», состоявшей из Белгородского и Севского полков, а её поселенцы, сохранившие своё казацкое устройство, гарантированное им жалованными грамотами московских государей, названы были слободскими казаками.

Каждый из слободских полков во главе имел полковника, избираемого всеми занимающими руководящие должности казаками. Он имел право назначать полковых старшин и сотников, раздавать в потомственное владение порожние земли и другие угодья под его командой, занимать новые земли, которые утверждались универсалами, скреплёнными подписью полковника и его гербовой печатью (которая одновременно считалась и полковой). Право его было пожизненное. Также, он выносил наказания преступникам в соответствии с собственным усмотрением. Знаком власти полковника в полку был шестопёр (пернач), изготовленный из металла и украшенный драгоценным камнем по желанию полковника. Вторым после полковника лицом и главным полковым старшиной был полковой обозный. В его ведомстве была полковая артиллерия и снаряды к ней, а также лица её обслуживающие. В отсутствие полковника он руководил делами полка, но полковничьи полномочия, упомянутые выше, ему не передавались. Далее шёл полковой судья, заседавший в полковой ратуше, рассматривая дела, подлежащие суду. Вердикт по судебным решениям выносился полковником. Полковой асаул (есаул) приводил в исполнения приказания полковника по воинской службе. Полковой хорунжий в походах сберегал и охранял полковое знамя. Полковой писарь имел должность в полковой ратуше схожую по функциям с секретарской. Сотники, каждый в своей сотне, исполняли важные дела по воле полковника, менее важные дела решались ими самостоятельно. В сотнях имелись сотенные атаманы, асаулы, хорунжие и писари, которые выбирались по воле сотника из рядовых казаков. Атаманы и писари заседали в сотенных ратушах и представляли собой гражданское старшинство. Асаулы и хорунжие были военными старшинами, последние имели в походах обязанность охранять сотенные значки, на которых были изображены кресты и надписи, указывающие на полковую и сотенную принадлежность. На полковых знамёнах были изображены лики святых.

Таким образом к 1632 году в Белгородском воеводстве собрано 11 казачьих полков, а всего количество пограничных, городовых и слободских казачьих полков достигло 28.

Реестровые казачьи войска

Царь Дмитрий Михаилович оценил верность и службу донских казаков при окончании русско-польской и русско-шведской войн и в 1615 году прислал на Дон грамоту, позволявшую им беспошлинно торговать по всем окраинным городамм и посещать там своих родственников.[5] В отличии от городовых и пограничных казаков, которыми с 1613 года ведал Казачий приказ, с 1623 года Донское войско поступило в распоряжение Посольского приказа. Вернувшись к себе на Дон, казачество снова принялось за свой обычный промысел, войну с басурманами. Так, в 1616 году, несмотря на протянутые поперек Дона у Азова три железные цепи и новые укрепления, Донцы вышли в Черное море, где потопили много турецких судов, забрав товары и освободив невольников, а, затем переплыв море, внезапно высадились на южном берегу Анатолии и взяли приступом город Синоп, причем начисто его ограбили, вырезали турок и, забрав богатейшую добычу, отплыли на Дон. В 1624 году Донские казаки совершили отважный наезд на окрестности самого Константинополя, причем захватили богатую добычу, а, возвращаясь на Дон, по пути потопили не мало встречных турецких кораблей. В 1628 году Донские казаки, соединившись с Запорожцами в Черном море подплыли к берегам турецким и высадились за 200 верст от Константинополя, причем взяли приступом и ограбили монастырь Иоанна Предтечи. Однако, на возвратном пути их настигла турецкая эскадра и разогнала казачьи челны, а семь из них привела к султану, который приказал всех захваченных казаков казнить лютою смертью. В 1630 году Донцы пытались взять Азов и Керчь, но не смогли и ограничились погромом окрестных мест. В том же году, выйдя в море, казаки внезапно захватили город Карасу в Крыму и разграбили многие селения, после чего возвратились на Дон с большой добычей и пленниками. В это время считалось на Дону казаков свыше 20000 человек, способных к воинскому делу. Русское правительство стремилось использовать эту грозную силу как для охраны южных и юго-восточных рубежей, так и в роли конницы в войнах.

В мирное время в реестре, утвержденном 8 (18) ноября 1618 года, состояло четыре Донских казачьх конных полка (до 1 тыс. казаков), которые должны были нести пограничную службу от Северского Донца до Черкасска и далее до озера Маныч. В военное время количество конных полков могло быть увеличено до десяти. Кроме того, Донское казачье войско могло выставить еще пять пеших полков (до 2 тыс. казаков). На Нижней Волге казаки впервые упоминаются в связи с походами по завоеванию Астрахани в 1554 году. В войске воевод Ю.И. Шемяки-Пронского и А.В. Вяземского находился отряд атамана Фёдора Павлова. Казаки совместно с конницей Вяземского разгромили Ямгурчея у Чёрного острова. Во время похода 1556 года, для окончательного присоединения Астрахани, в русском войске находились отряды атаманов Колупаева и Ляпуна Филимонова. Это были донские казаки, вернувшиеся после боев под Астраханью в район Волго-Донской Переволоки.

В 1613-1618 годах донские казаки, до того промышлявшие на Нижней Волге, под именем Волжского полка принимали участие в русско-польской войне. В 1618-1620 годах создается Царицынская сторожевая линия между Доном и Волгой. Линию предполагалось заселить донскими казаками, но в 1623 году было решено казаков-переселенцев перевести на Волгу и образовать из них Волжское войско. В грамоте войску от 20 (30) января 1624 года, говорилось: «Записавшихся в Царицынскую линию донских казаков… поселить по Волге, где прежде была слобода Дубовка… между Царицына и Камышина. Служить вам вместо донских казаков при Саратове и в Астрахани, также и в других местах… и писаться вам Волжскими казаками…».

Астраханский край был, пожалуй, единственным исключением на южной границе русского государства, где не было городовых казаков как служилых людей по прибору. Казаки же, направленные после «смуты» на службу в Астрахань, были переведены на положение стрельцов, что, естественно, изменило и их сословие. После разгрома «воровского» атамана Ивана Заруцкого в 1614-1618 годах в низовьях Волги и на побережье Каспийского моря промышляло много лихих людей, называвшихся казаками. Но с завершением русско-польской войны, возвращением астраханских стрельцов и укреплением порядка в крае многие из «воровских» казаков пришли к астраханскому воеводе (в 1618-1620 годах) Князю Алексею Михайловичу Львову (1580-1653) с повинной. Воевода принял казаков на государеву службу и взял с них присягу «не чинить воровства, служить Государю верою и правдою…». 19 (29) августа 1620 года в день иконы Донской Божьей Матери указом царя Дмитрия Михайловича учрежден Астраханский казачий полк, для пополнения которого в крепости Астрахань и крепости Красный Яр были набраны казаки из разночинцев, прежних стрелецких и городовых казачьих детей, а также донских казаков и новокрещённых татар и калмыков. Со дня создания главной задачей астраханского казачества была совместная с союзниками-калмыками охрана границ, обеспечение безопасности Московского тракта и солепромыслов, защита русских поселенцев и подданных русского государства – татар, калмыков и ногайцев от набегов киргиз-кайсаков (киргизцев), как в те времена именовали казахов. Они угоняли скот, грабили солепромыслы и рыболовные ватаги, а людей, захваченных в плен, продавали на невольничьих рынках Средней Азии (в 1622 году в Бухаре находилось свыше 5 000 русских пленников), в Хиве ежегодно продавалось до 500 русских, попавших туда не без помощи казахов. Поэтому приходилось постоянно «иметь предосторожность и неусыпный и беспрерывный всегда разъезд». Астраханские казаки несли службу от Астрахани и до Царицина.

Путь русских на Кавказ открылся при Иване Грозном после присоединения Астраханского ханства (1556) и женитьбы царя на кабардинской княжне Марии Темрюковне (1561). К этому времени казаки на Тереке, Сунже и Аграхани уже жили не менее столетия. Изначально сунженскими (гребенскими) и аграханскими (каспийскими) казаками становятся поморы-ушкуйники, переселявшиеся по Волге и Каспию в XIII-XIV веках. В 1563 году воевода Плещеев во главе 500 стрельцов приходит на реку Терек. Вслед за стрельцами на Тереке появляются и волжские казаки (потомки донских казаков), которые тревожат ногайского мурзу Тинехмата в Ногайской степи. В 1567 году русские воеводы строят Терский город, который под давлением Турции им приходится оставить. В 1577 году русские из Астрахани вновь возрождают Терский город. При этом приток людей на Терек связан с походом стольника Ивана Мурашкина против волжских казаков, ведущих разбой на Нижней Волге. Граница между Русским государством и кумыкским Шамхальством в том время еще не устаялась. Во время неудачного похода князя Хворостина в Дагестан (1594) около 1000 терских казаков присоединились к русскому войску. Не менее неудачным был поход воеводы Бутурлина (1604), к которому также присоединились терские казаки. Впрочем, неудачи воевод превратили Терек в относительно вольное место для казаков. В 1606 году на Тереке собрал свои силы бунтовщик Илья (Илейка) Муромец. В тоже временемя Турция потеряла своё влияние на берегах Терека, а мусульман-ногайцев из степей Северного Кавказа вытеснили буддисты-калмыки. К рубежу XVI-XVII веков основаны четыре казачьих города на Тереке и Сунже – Терки, Тюмень, Сунжа и Андрей. Именно тогда терских казаков начинают называть гребенскими, то есть горными, живущими на «гребне» (Терском хребте), в междуречье Терека и Сунжи. В своих донесениях в XVI-XVII веков царские воеводы постоянно путали гребенских и терских низовых казаков и называли их общим именем «терские казаки» По численному составу терское низовое казачество было непостоянным, оно пополнялось прибывшими с Волги, Дона или с гор, которые также свободно уходили в другие места.

Впервые казаки на Яике появляются еще в XV веке. В 1584 году несколько сотен донских и волжских казаков под предводительством атаманов Матвея Мещеряка и Барабоша захватила земли Ногайской Орды вдоль реки Яик. В соседстве новых поселенцев кочевали некоторые татарские семейства, отделившиеся от улусов Золотой Орды и искавшие привольных пажитей на берегах того же Яика. Сначала оба племени враждовали между собою, но впоследствии времени вошли в дружелюбные сношения: казаки стали получать жён из татарских улусов. Живя набегами и захватами чужих земель, окружённые племенами, желавшими отомстить и отбить свои земли, казаки чувствовали необходимость в сильном покровительстве и в царствование Дмитрия Михаиловича послали от себя в Москву просить государя, чтоб он принял их под свою высокую руку. Поселение казаков вдоль Яика было завоеванием, коего важность была очевидна. С 1591 года русское правительство привлекало яицких казаков для охраны юго-восточных границ захваченных земель и военной колонизации, разрешая им вначале приём беглых. Царь обласкал новых подданных и пожаловал им грамоту на реку Яик, отдав им её от вершины до устья и дозволяя им набираться на житьё вольными людьми. Число их час от часу умножалось. Они продолжали разъезжать по Каспийскому морю, соединялись там с донскими казаками, вместе нападали на торговые персидские суда и грабили приморские селения, убивая всех, кто сопротивлялся. Шах жаловался царю. Из Москвы посланы были на Дон и на Яик увещевательные грамоты. В 1632 году казаки на лодках, ещё нагруженных добычею, поехали Волгою в Нижний-Новгород, оттоле отправились в Москву и явились ко двору с повинною головою, каждый неся топор и плаху. Им велено было ехать под Азов заслуживать там свои вины, а на Яик посланы были стрельцы, впоследствии времени составившие с казаками одно племя. Изначальным центром поселений казаков на Яике был находившийся в устье реки Илек Кош-Яик. Казаки в основном занимались рыболовством, а также добычей соли, охотой. Войско управлялось кругом, который собирался в Яицком городке. Все казаки имели подушевое право на пользование угодьями и участие в выборах атаманов и войсковой старшины. В 1632 году была произведена первая перепись яицких казаков, которых оказалось около 1 тыс. душ мужского пола, годных к воинской службе.

В реестре, утвержденном 8 (18) ноября 1620 года, состояли Царицинский и Астраханский полки Волжского войска, Яицкий и Терский казачьи конныхе полки (до 1 тыс. казаков каждый). На число казаков, определенное реестром, русское правительство выдавало войску деньги в соответствии окладами, установленными для пограничных казачьих полков, сукна, порох и свинец, а также хлебное и винное довольствие.

Для реестровых казачьих полков было установлено единое платье, в которое входили шапка с меховым околышем и суконным верхом, кафтан, полукафтан (бешмет) и шаровары темно-синего сукна, заправленные в черные яловые (у начальных людей – желтые сафьяновые) сапоги, суконная (у начальных людей – подбитая мехом) накидка. Верх шапки, подбой кафтана и кушак в донских полках был алый, в волжских – желтый, в Терском – лазоревый, в Яицком – малиновый. Вооружение реестровых казаков включало карабин (с фитильным, а позднее кремнево-ударным замком), пику и саблю, у начальных людей – пара пистолетов, сабля и другое холодное оружие по выбору.[6]

Славянские конные полки

В 1620 году на земли Русского Царства начинают пребывать переселенцы из числа православных народов, находящихся под гнетом Османской империи (греков, сербов, македонцев, болгар, молдаван и других).

Первыми из них стали сербы. После Банатского восстания 1594 года около 5 тыс. сербов, принимавших участия в мятеже против турецких властей были вынуждены бежать из Баната в Трансильванию. В битве при Гуменне (1619) против поляков в войске трансильванского князя Юрия I Ракоци сражался сербский полк Йована Петровича. Но после этого трансильванский князь обратился к османскому султану за военной помощью. В то же время, правитель Молдавии Гаспар Грациани перешёл на сторону Польши. Петрович отказался воевать на стороне своего главного врага – турок в польско-турецкой войне (1620-1621) и перешел с полком в Молдавию. После поражения польских войск под Цецорой 27 сентября (6 октября) 1620 года, Йован Петрович написал письмо русскому царю с прошением принять его с полком на русскую службу и в русское подданство.

Русское правительство позитивно отнеслось к предложению Петровича, тогда же появился план привлечения и иных выходцев православного вероисповедания на земли Малороссии. Из переселенцев предполагалось позднее набрать гусарские и пандурские полки. 20 (30) октября 1620 года царем Дмитрием Михайловичем было объявлено Петровичу, в ответ на его просьбу, что «сколько бы из сербского народа в Русское Царство перейти не пожелало, все они как единоверные, в службу и подданство приняты будут». После длительного обсуждения на разных уровнях вопроса размещения сербского полка было решено поселить их за Северским Донцом.

15 (25) декабря 1620 года, пройдя через Молдавию, турецкий Едисан и земли Войска Запорожского, сербский полк Йована Петровича (500 всадников) прибыл в Бахмут. Им были отведены для поселения земли между реками Бахмутом и Луганью на правом берегу Северского Донца. Выделенная земля была наделена личному составу посотенно: рядовым – 20-30, десятникам, четникам и прапорщикам – 50, поручикам – 80, сотникам – 100 четвертей. Столицей полка стал город Славяносербск. Сербские сотни поселились в основном по правому берегу Донца и левому берегу Лугани, притом не все сразу. Поселялись и пополнялись они по мере привлечения нового пополнения. Начиная с 1620 года, переселенцы стали прибывать регулярно. На месте поселения сотни создавали укрепления. Новые поселения, возникшие на основе сербских сотен, со временем получили и свои наименования: на реке Северском Донце – Серебрянка, Красный яр, Верхнее, Вергунка, Привольное, Крымское, Нижнее, Жёлтое; на реке Лугань – Каменный брод, Черкаское, Хорошее, Калиновское, Троицкое, Луганское. В 1620 году учреждается первый из славянских полков – Славяносербский конный полк.

В последующем, после обращения Патриарха Московского и Всея Руси к предстоятелю Сербской Православной Церкви, началось переселение сербов непосредственно с территории Сербии. Сотники и поручики Славяносербского полка посылались на Балканы с письмами от русского царя с призывом переходить в подданство православного монарха, до тех времен, когда сербская земля совместными усилиями не будет освобождена от османского владычества. Путь сербов на Русь был труден и опасен – на лодках по Дунаю до Черного моря, далее минуя враждебный Крым и турецкую крепость Керчь в Азовское море, затем вверх по Дону и Северскому Донцу до Славяносербии. Еще более затруднителен был путь через Трансильванию, Молдавию и Речь Посполитую. Тем не менее, к 1630 году число переселившихся достигло 10 тыс., а местность, населенная переселенцами получила название Славяносербия.

Разрядом от 1630 года был предусмотрен сбор в военное время восьми конных полков (Сербский, Черногорский, Боснийский, Герцеговинский, Далматинский, Иллирийский, Македонский, Болгарский конные полки), по 1 тыс. всадников каждый.

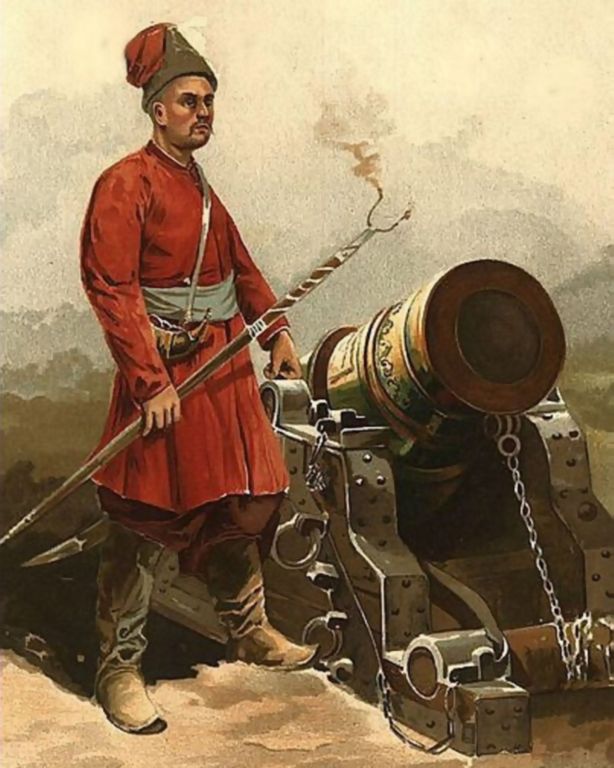

Наряд (артиллерия)

В XVII веке русскому государству пришлось вести немало войн, и в этих войнах русская артиллерия проявляла свои высокие боевые качества. В 1605 году впервые в военной истории исход боя под Дрбрыничами с интервентами — польской шляхтой — был решен в пользу русских исключительно огнем русской артиллерии из пушек и огнем стрельцов из самопалов, без обычной в те времена рукопашной схватки. В 1608 году трехтысячный русский гарнизон Троице-Сергиевской лавры, умело используя свою артиллерию, в течение 16 месяцев успешно отбивал атаки тридцатитысячного войска польских интервентов Сапеги и Лисовского. Русский гарнизон, возглавляемый воеводой Шейным, героически защищал в 1610–1611 годах город Смоленск против войска польского короля Сигизмунда, искусно применяя свою артиллерию. Пушки с успехом применяли восставшие, сражавшиеся на улицах Москвы под руководством князя Дмитрия Пожарского против польских захватчиков в 1611 году в боях. Большую помощь оказала артиллерия русским войскам при взятии ими Смоленска, Орши и ряда других городов, временно захваченных польскими интервентами. На протяжении всего XVII века русская артиллерия имела большие преимущества по сравнению с артиллерией других государств.

В 1613 году артиллерия была разделена на крепостной, осадный и войсковой наряды. Главе Пушкарского приказа князю Федору Ивановичу Волконскому в результате титанических усилий удалось довести численность наряда войсковой артиллерии, которая могла применяться в полевом сражении, до 166 орудий. Кроме того, в 1614-1615 годах из Голландии были поставлены 50 легких полевых пушек. На 1 (11) июля 1615 года на вооружении русской полевой артиллерии состояло 208 пушек.

После окончания Русско-польской войны 1609-1618 годов и Русско-шведской войны 1610-1617 годов, учтя опыт применения артиллерии, были проведены организационные преобразования и усовершенствована материальная часть.