Доброго здоровья всем уважаемые коллеги. Выкладываю на ваш суд небольшую статейку по альтернативному танкостроению СССР. Собственно это начало небольшого цикла статей по танкам — так сказать мои измышлизмы. Сразу приношу свои извинения, что цикл начинается не сначала — ну я человек не последовательный, поэтому так и получается у меня всегда. Особо хочу поблагодарить уважаемого коллегу Ansar02 который очень сильно мне помог в выборе направленности статей и форме оформления их. Ну и просьба шибко «бронебойными тапками» не бросаться — потому как для меня танки дело новое и еще не изведанное.

Содержание:

Первый середняк

В 1922 году прошел второй конкурс на проектирование танков, на который поступило семь проектов. Но по результатам рассмотрения комиссия управления броневых сил РККА и Главного управления военной промышленности (ГУВП) при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) решения о постройке опытных образцов принято не было. К 1924 году остро встал вопрос о снабжении Красной Армии новыми современными типами боевых машин. Трофейные танки, оставшиеся еще со времен гражданской войны, уже сильно износились и нуждались в ремонте, а запасных частей к ним не было. Кроме того, было ясно, что созданные в годы Первой мировой машины уже и морально устарели, и не отвечают современным требованиям. Для выяснения того, какие типы танков нужны армии, в сентябре 1924 года при Главном управлении военной промышленности Всесоюзного совета народного хозяйства СССР (ГУВП ВСНХ СССР) была создана специальная комиссия. Она работала совместно с представителями РККА, в результате чего появился доклад «Об организации работ в области танкостроения», заслушанный 8 октября 1924 года на заседании руководства ГУВП.

Среди нескольких типов боевых машин, фигурировавших в докладе, впервые были упомянуты и «маневренные танки». Ими назывались «танки, способные оказать требуемое содействие при преодолении укрепленных позиций маневренного типа, то есть сооруженных в течение непродолжительного промежутка времени. Такие танки не должны составлять постоянного организационного соединения с войсковыми частями , а должны придаваться им в виде специальных танковых средств в мере надобности» (во всех приводимых документах орфография, грамматика и стиль изложения приводятся без изменений. – Прим. автора).

Кроме того, в докладе определялся и ряд характеристик маневренного танка: «Вес 16,4 т – не больше предельной нагрузки обыкновенной железнодорожной платформы грузоподъемностью 1000 пудов, размеры не должны превышать пределов, допускающих свободную перевозку по русским и заграничным железным дорогам, то есть высота не более 3 м, ширина не больше 3,15 м, переезд самоходом на расстояние до 300 км, преодоление канавы шириной до 2,5 м, уклон до 45 градусов, крен до 30 градусов, броня – лоб, борт – 20 мм, башня – 26 мм, крыша, дно 6-8 мм, скорость до 30 км/ч, двигатель 4-тактный, низкого сжатия, быстрого сгорания, трансмиссия механическая».

Результатом доклада было создание в конце 1924 года при Орудийно-оружейно-пулеметном объединении (в 1929 году переименовано во Всесоюзное орудийно-арсенальное объединение – ВОАО. – Прим. автора) ГУВП главного конструкторского бюро (ГКБ) под руководством С. Шукалова. Первоначально ГКБ состояло всего из десяти человек и делилось на два отдела: артиллерийский и механической тяги. Отдел механической тяги, возглавляемый 32-летним талантливым инженером В. Заславским, занимался проектированием тракторов, тракторных повозок (прицепов), двигателей и танков. В отчете комиссии о работе ГКБ, датированном 29 января 1931 года, Заславскому дается следующая характеристика: «Особо ценным работником является инженер Заславский В.И. – зав. отделом мехтяги. Большой практический стаж, большая эрудиция, знание иностранных языков и талантливость делают его неотъемлемым работником в КБ. Можно сказать, что Заславский является стержнем КБ и без его руководства оно никакой ценности не имеет». Кроме Заславского в отделе работали конструкторы О. Иванов, А. Гаккель, Б. Андрыхевич, М. Зигель и другие, внесшие большой вклад в развитие отечественного танкостроения.

С середины 1925 года, несмотря на отсутствие технического задания, ГКБ по собственной инициативе начало вести разработку проекта маневренного танка, однако из-за малочисленности и большого объема других работ дальше эскизных проработок дело не пошло. Тем не менее, на рассмотрение военных был представлен проект маневренного танка под обозначением ГУВП.

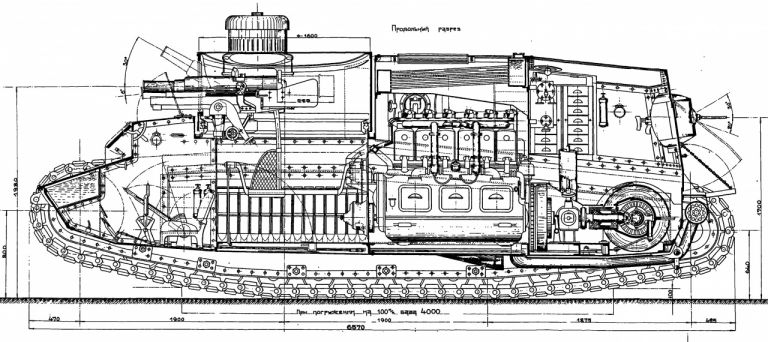

Машина имела следующие характеристики: боевая масса – 17,8 т, длина – 6670 мм, ширина – 2730 мм, высота – 2650 мм, бронирование – 13 мм, двигатель – 150 л.с., расчетная скорость движения – 20,9 км/ч (предусматривалось использование реверса для движения задним ходом), вооружение – 76,2-мм орудие в башне с углом обстрела в 220 градусов по горизонту и три 6,5-мм спаренных пулемета Федорова, боекомплект – 80 снарядов и 9000 патронов, экипаж – 6 человек. Чуть позже появился облегченный до 16 т вариант танка, имевший на вооружении 45-мм пушку и три пулемета, усиленную до 22 мм броню (в лобовой части) и экипаж из 5 человек. Иногда эти проекты танков называют ГУВП* и ГУВП** (со звездой и двумя звездами соответственно), хотя на чертежах они именуются просто «ГУВП». Но, несмотря на ряд оригинальных технических решений, имевшихся в конструкции этих машин, они оказались сложны и довольно дороги не только для серийного производства, но и для изготовления опытных образцов.

Фактически проектирование маневренных танков буксовало на месте. Дело сдвинулось лишь после принятия 2 июня 1926 года, командованием РККА и руководством ГУВП, так называемой «трехлетней программы танкостроения». Программа предусматривала в течение трех лет вооружить Красную Армию всеми видами современной бронетанковой техники. В основу соображений о количестве и качестве нужных танков были положены затраты, необходимые для прорыва укрепленной полосы обороны противника на участке 10 километров силами двух дивизий с возможностью развития успеха на глубину до 30 километров. Исходя из этого, в первую очередь предполагалось разработать «танки сопровождения» и «пулеметки сопровождения» (танкетки), которые должны были поддерживать пехоту на поле боя. Чуть позже предполагалось начать проектирование «маневренных танков» – их предполагалось использовать в случае прорыва полосы обороны с полевыми укреплениями полного профиля, подавления крупных узлов сопротивления и нарушении коммуникаций противника в случае выхода на оперативный простор. Маневренные танки должны были действовать самостоятельно или придаваться пехоте, коннице, а также при необходимости усиливать подразделения танков сопровождения и «пулеметок», то есть являлись танками «качественного усиления» пехоты и кавалерии. Стоимость одного маневренного танка была определена довольно высокой – 50 тысяч рублей (для сравнения танк сопровождение – 18 тысяч, «пулеметка» – 6 тысяч).

Для разработки новых боевых машин, появление которых было заложено в трехлетнем плане, развернули широкомасштабные опытно-конструкторские работы. В рамках последних 17 ноября 1927 года ГКБ получило задание на проектирование маневренного танка, получившего обозначение А-12 (Индекс «А» — присваевался опытным танкам). В качестве предприятия, которое должно было изготовить опытный образец танка и освоить его серийный выпуск, выбрали Харьковский паровозостроительный завод (ХПЗ), где осенью того же года создали специальное танковое КБ под руководством И. Алексеенко. В КБ вошли инженеры, ставшие впоследствии известными конструкторами: Н. Кучеренко, А. Морозов, М. Таршинов, В. Дорошенко. Общее руководство работ по новому танку осуществлял С. Шукалов, ведущим конструктором машины был В. И. Заславский, от ХПЗ за создание А-12 отвечали заместитель главного инженера завода М. Андриянов и инженер С. Махонин. Следует сказать, что если ГКБ уже имело хотя бы какой-то опыт работ по танкам, то для харьковчан это дело было новым. Весь их опыт сводился лишь к ремонту трофейных английских боевых машин, да проектированию и обеспечению производства гусеничных тракторов «Коммунар» (последний являлся переработанным вариантом немецкого трактора ВД-50 «Ханомаг»).

По материалам: http://www.worldtanks.su/articles/t_24-article/

Танки А-12, А-24 и А-22

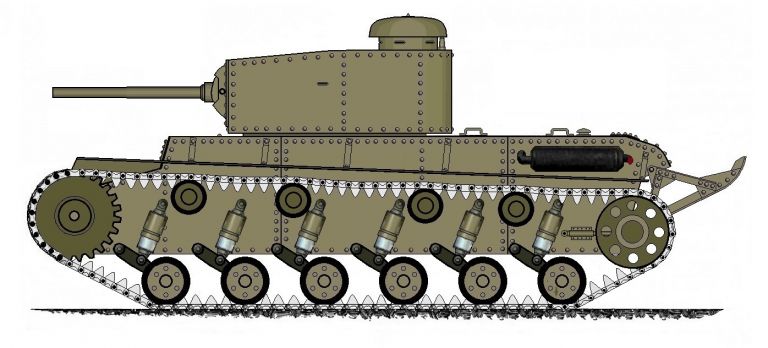

По первоначальному эскизному проекту А-12 был трехбашенным: одна пулеметная башня располагалась перед орудийной, вторая пулеметная – на крыше орудийной. Но в ходе дальнейших работ установка передней башни была признана нецелесообразной, и третий пулемет установили в левом борту орудийной башни. Вооружение танка предпологалось в виде 76-мм пушки и трех пулеметов. Однако танковой пушки калибра 76-мм не имелось и проектирование вели для 37-45 мм перспективных танковых орудий. С учетом дальнейшего перевооружения танка на 76-мм орудие. Впрочем 37-мм пушка ПС-1 для «маневренного» танка сочли не эффективным и проектирование вели под 45-мм пушку Соколова.

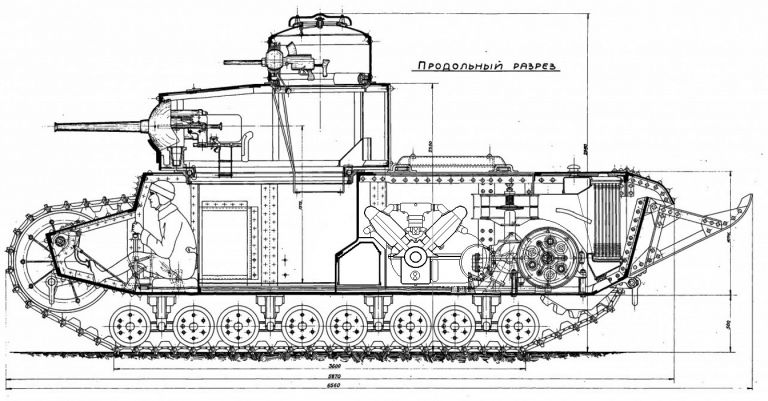

Сама компоновка танка, при эскизном проектировании, несколько раз менялась. Наконец в 1928 году была принята компоновка, отработанная на танках Т-18 (МС-1) и А-19: спереди отделение управления, посередине боевое отделение, в корме моторно-трансмиссионное отделение, с двигателем и КПП установленными поперек корпуса. Передача крутящего момента от двигателя на КПП осуществлялась посредством зубчатой передачи – так называемой «гитары». Компоновку предложил конструктор М. И. Таршинов. Первоначально планировалось установить на А-12 переделанный 200-сильный авиационный двигатель «Испано-Сюиза». Затем, в феврале 1929 года, конструкторы танка переориентировались на отечественный танковый двигатель мощностью 180 л.с., разрабатываемый на заводе «Большевик» под руководством А. Микулина. Однако до конца года двигатель так и не был построен, и пришлось установить на А-12 отечественный авиамотор М-6 мощностью 260 л.с., для чего потребовалось переделать зубчатую передачу на КПП и тормоза. Первые пробеги по заводскому двору А-12 совершил только в марте 1929 года. У нового танка сразу же обнаружилось множество недостатков: перегревался двигатель, кипела вода в радиаторе, не переключались скорости в коробке перемены передач, соскакивали гусеницы на разворотах.

Не разобравшись с детскими болезнями машины, руководство ХПЗ возложило вину за неудачу на конструкторов ГКБ и в частности на В. И. Заславского. Руководство Главного управления военной промышленности (ГУВП), не желая обострять отношения с руководством ХПЗ, заменило В. И. Заславского на Н. М. Тоскина. Военный инженер Тоскин уже находился в составе конструкторской группы по А-12 и вполне устраивал руководство ХПЗ. Заславского же, направили на завод «Большевик» (бывший Обуховский завод) заниматься модернизацией танка Т-18 (МС-1).

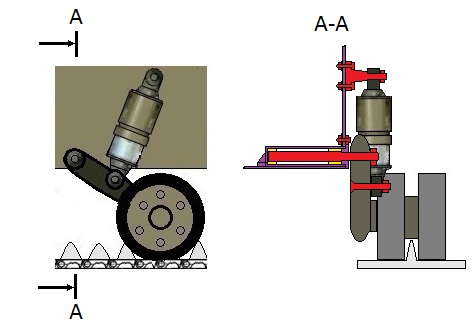

Благодаря самоотверженной работе инженеров КБ ХПЗ и ГКБ к июлю 1930 года большую часть недостатков удалось устранить. К этому же времени на А-12 наконец-то установили орудие – 45 мм танковую пушку конструкции Соколова с плечевым упором (до этого машина испытывалась только с пулеметами ДТ). Масса танка А-12 составила 14280 кг, удельное давление «в боевом положении» – с экипажем из четырех человек, боекомплектом (100 патронов к пушке и 4000 к пулеметам), горючим и т. п. – при погружении гусеничных цепей на 100 мм в мягкий грунт составляло 0,45 кг/см2. В ходовой части использовали опорные катки малого диаметра на спиральных пружинах и весьма удачный механизм натяжения гусениц. Танк оснащался планетарной коробкой перемены передач, обеспечивающей движение на 25, 15, 7 и 2 км/ч с возможностью реверса на всех скоростях. Корпус и башня собирались из 22 (вертикальные) и 12 мм (горизонтальные поверхности) броневых листов, собранных на каркасе из уголков при помощи клепки и болтов. Как и ранее спроектированный в ГКБ танк сопровождения Т-18 (МС-1), А-12 оборудовался «хвостом». Подвеска танка А-12 была выполнена по типу танка Т-18.

11 июля 1930 года танк был продемонстрирован народному комиссару по военным и морским делам К. Ворошилову, начальнику управления моторизации и механизации РККА (УММ РККА) И. Халепскому и начальнику научно-технического комитета УММ РККА Г. Бокису. В ходе пробега удалось достичь скорости 26 км/ч, машина легко преодолевала канавы шириной до 2 метров и подъем до 36 градусов. В целом новая машина произвела на высокое начальство благоприятное впечатление. Однако испытательный пробег на 300 км, охладил пыл руководства РККА – машина ломалась неприлично часто. Было рекомендовано принять меры для устранения выявленных недостатков.

Еще в мае 1929 года КБ ХПЗ начало работы по созданию улучшенного варианта маневренного танка. Первоначально он именовался как «А-12 улучшенный», но уже в начале 1930 года в документах на переработку конструкции танка указано его новое имя – А-24. Весной того же года чертежи корпуса А-24 были переданы на Ижорский завод, а к концу июля ХПЗ собрал танк этой модификации. Боевая масса А-24 составила 18,5 т (удельное давление на грунт немного возросло и составляло 0,51 кг/см2). По сравнению с А-12, на А-24 был кардинально переработан корпус – уменьшена толщина вертикальной брони до 20 мм, а горизонтальной – до 8,5 мм, введены дополнительные бензобаки в надгусеничных полках (по типу танка Т-18), а в лобовом листе, слева от люка механика-водителя, установлен курсовой пулемет. Новая машина получила новую башню цилиндрической формы, имевшую большую вместимость. Вооружение состояло из 45-мм пушки образца 1930 года (с плечевым упором) и трех 7,62-мм пулеметов ДТ. Боекомплект орудия уменьшили до 89 выстрелов, а у пулеметов возрос до 8001 патрона. Увеличилась до 5 человек и численность экипажа. На А-24 применили более мощный 300-сильный авиамотор М-6, отечественного производства. Была изменена конструкция системы охлаждения двигателя, которая обеспечивала приемлемый температурный режим силовой установки. Емкость бензобаков составляла 460 л, что обеспечивало машине запас хода в 120 км. Ходовая часть особых изменений не претерпела. Силовая передача, кстати сказать выполненная на достаточно высоком уровне, состояла из дискового главного фрикциона, четырехступенчатой планетарной коробки передач, двойного дифференциала и бортовых передач. Двигатель на новой модификации был установлен аналогично А-12. При этом изменили систему охлаждения двигателя. Воздух, забираемый через МТО, прогонялся мощным центробежным вентилятором через радиатор, установленный в корме корпуса танка и далее выводился наружу, через специальное окно, оборудованное в кормовой стенке.

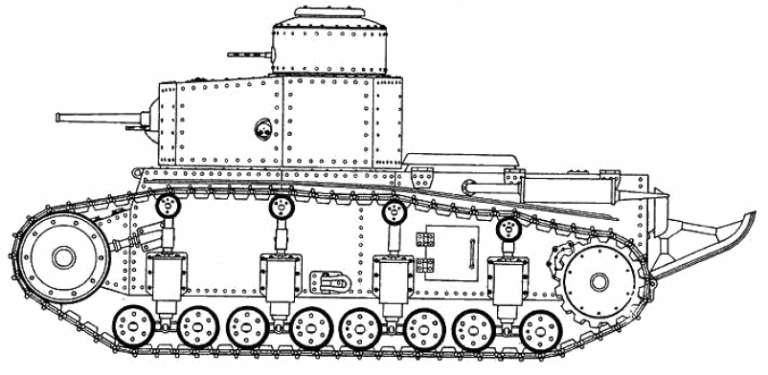

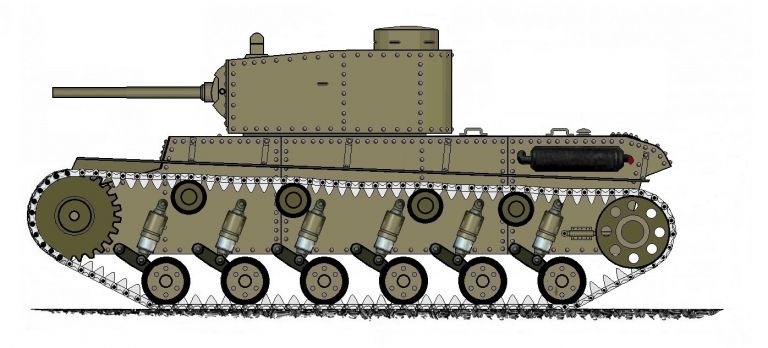

Первое испытание А-24 прошло 22 июля 1930 года, и, несмотря на то, что у него обнаружились некоторые недостатки, танк вел себя довольно уверенно. А на полигонные испытания танк А-24 вышел в феврале 1931 года. Однако на испытаниях присутствовал и конкурент А-24 – это танк А-22, разработки группы конструкторов в составе В. И. Заславского и П. Н. Сячинтова. А-22 стал фаворитом на испытаниях. И было отчего. Корпус танка А-22 был выполнен на основе корпуса танка А-12. Механизм натяжения гусениц так же был позаимствован у А-12. Танк А-22 имел другую подвеску – индивидуальную балансирно-пружинную. Компоновка танка была выполнена по типу танка Vickers Mk E (Виккерс 6 тонный) – впереди трансмиссионное отделение, посередине – боевое и в корме – моторное. Двигатель 8МТ-6 мощностью 280 л. с., обеспечивал танку скорость до 29 км/ч. Ведущая звездочка и гусеницы были выполнены так же по типу танка Vickers Mk E. Именно применение мелкозвенчатой виккерсовской гусеницы позволило разогнать танк на большую скорость, при менее мощном моторе. Топливные баки располагались вдоль бортов – справа и слева от двигателя. Бронирование танка было следующим: башня и лоб корпуса – 25 мм (две вертикальные детали лобовой проекции корпуса), борт корпуса и корма – 16 мм, крыша и днище – 8,5 мм. Масса танка составляла 15680 кг, а башня и вооружение было аналогично танку А-24. За исключением отсутствия бортового пулемета в главной башне, да и сами пулеметы были системы ДУ, а не ДТ. Наводчик вел огонь из пушки, а заряжающий был задействован в обеспечении огня из башенного пулемета. Командир танка находился в малой башне и вел огонь из установленного там пулемета. Слева от КПП, в трансмиссионном отделении, объединенном с отделением управления, находилось рабочее место механика-водителя. А справа от КПП находился стрелок, который вел огонь из курсового пулемета. Каждый член экипажа имел свой люк в крыше корпуса или башни. Люки были выполнены заподлицо с крышей, для исключения «задира» и открытия люка при попадании пуль в кромку крышки. Таким образом, экипаж танка использовался весьма рационально. Эта схема размещения экипажа была признана руководством РККА в качестве «эталонной» и была рекомендована для всех типов танков.

Появление А-22 было не случайным. Еще в 1929 году, когда в Харькове стало понятно, что А-12 будет довести до серии очень сложно, и было принято решение о проектировании его улучшенного варианта, В. И. Заславский предложил компоновку нового танка по типу танка Vickers Mk E. ГКБ начало проработки машины по этому предложению, под индексом А-22. Однако заместитель главного инженера ХПЗ М. Андриянов, проявив завидную дальновидность, отклонил это предложение и настоял на возобновлении работ с компоновкой по типу танка А-12. Это привело к разладу между Заславским и руководством ХПЗ, что привело к замене Заславского на Тоскина. КБ ХПЗ, под руководством Н. М. Тоскина продолжила работы по новому танку, получившему индекс А-24, а В. И. Заславский проработал эскизный проект А-22 и предоставил его на рассмотрение начальнику научно-технического комитета УММ РККА Г. Бокису. К эскизному проекту А-22 были приложены эскизы САУ, составленные П. Н. Сячентовым. Эскизы САУ были проработаны как на базе танка В-26 (Vickers Mk E), так и на базе А-22. При этом был сделан упор на «однообразие» работ по модернизации шасси В-26 и А-22 при перепроектировании в САУ. Павел Николаевич Сячентов, как и В. И. Заславский, был направлен на завод «Большевик» для модернизации танка Т-18. Сячентов предложил для улучшения ходовых характеристик Т-18 изменить подвеску на балансирно-пружинную. При этом каждый каток устанавливался индивидуально, то есть без сблокирования с другими катками. Такая подвеска была отработана как для Т-18, так и для А-22. Предположительно большое участие в разработке А-22 принял С. А. Гинсбург, хотя документально это не подтверждено. Но компоновку по типу Виккерса видимо отрабатывал он. Во всяком случае, скорость отработки конструкции А-22 говорит о том, что коллектив был довольно квалифицированный и большой. В проработке А-22 принимал участие и весь коллектив КБ завода «Болшевик». Дело в том, что А-22 – это инициативная разработка и первоначально проводилась, так сказать, «в свободное от работы время». Хотя, после предъявления эскизного проекта, который понравился начальнику научно-технического комитета УММ РККА Г. Бокису, А-22 дали «зеленый свет» и открыли финансирование, правда без снятия с конструкторов обязанностей по модернизации танка Т-18. Следует добавить, что с заданием по Т-18М Заславский, Микулин и Сячентов так же справились блестяще. Быстрая отработка опытного танка А-22 объясняется так же тем, что корпус танк имел с небольшими изменениями аналогичный А-12, а трансмиссию выполнили отмасштабировав Виккерсовкую, как для более тяжелого танка. Трансмиссия оказалась удачной именно по причине копирования лицензионного образца, при этом инженеры и технологи внесли в английскую разработку некоторые изменения. Конечно для этого варианта так же требовалась доводка, но много времени она не заняла. Основные проблемы у конструкторского коллектива вызвали подвеска и двигательная установка. Подвеска была отработана вместе с подвеской танка Т-18М, а система охлаждения была выполнена на основе работ Заславского по танку А-12. Просто центробежный вентилятор был заменен на два осевых. При этом вентиляторы были установлены по типу автомобиля Форд-А.

Танк А-22 понравился военным, и его рекомендовали для серийного производства. Так, в протоколе РВС СССР № 17 «О ходе работ по осуществлению опытных образцов автобронетанкового и тракторного вооружения» от 13 августа 1931 года говорилось: Признать возможным постановку А-22 на производство при устранении всех дефектов, обнаруженных при испытаниях. Принять к сведению заявление т. Толоконцева, что в 1931 году Машобъединением ВСНХ будет изготовлено 10 А-22 установочной серии. После проведения войсковых испытаний и устранения выявленных ими дефектов, присвоить танку индекс Т-22 и обеспечить выпуск этих танков в объеме 100 штук на 1932 год. Обязать мобилизационно-плановое управление ВСНХ обеспечить танковую программу будущего года танковыми моторами семейства МТ-6. Обратить особое внимание президиума ВСНХ, что строительство танкового и моторного цехов на заводе «Красное Сормово» идет крайне слабо из-за отсутствия строительных материалов». Этим же протоколом намечалась специализация заводов по выпуску танков, бронемашин и тракторов – в частности, для изготовления Т-22 выделялся завод «Красное Сормово» и как сказано в документе «ориентировочно Челябинский тракторный завод». Следует добавить, что танковый цех №112 на заводе «Красное Сормово», начали строить в 1930 году. Цех являлся огромным предприятием с собственным корпусным, двигательным и механическим производством. По планам в 1937 году цех должен был быть выделен в отдельное предприятие, но произошло это только во время войны. В 1941 году цех №112 был укрупнен за счет эвакуированных заводов и имел три сборочных танковых конвейера. В 1942 году цех был выделен в отдельный завод №112. При этом завод №112 оставался дочерним предприятием завода «Красное Сормово». Завод «Красное Сормово» производил прокатку листов броневой стали и обеспечивал броней не только цех №112, но и Горьковский, и Ульяновский автомобильные заводы. На которых, так же выпускалась бронетехника.

На решение РВС о начале производства танка Т-22 повлияла новая доктрина построения бронетанковых войск. После покупки танкетки Карден-Ллойд, танка В-26 и танка Кристи, в управлении моторизации и механизации вырабатывается новая концепция построения БТВ: тактическую основу составляют броне-стрелковые бригады (БСБ). В каждой БСБ танковый полк, с «пехотными» танками Т-26 и рота маневренных (средних) «пехотных» танков Т-22. Кроме того, формируются броне-кавалерийские бригады (БКБ от БСБ отличаются заменой части пехоты на кавалерию) с танковым полком на «кавалерийских» колесно-гусеничных легких танках Т-23, с ротой «кавалерийских» колесно-гусеничных маневренных танков Т-24. Доктрина была разработана начальником управления моторизации и механизации РККА И. Халепским и начальником научно-технического комитета УММ РККА Г. Бокисом.

Так Т-22 смог выйти в перспективные, относительно танка ХПЗ. Кроме того, к этому моменту уже было определено развитие ХПЗ как завода, который будет строить КГ танки и танк А-24, в том виде в каком был представлен, стал «уже не перспективным». Поэтому уже в 1930 году, КБ ХПЗ получает задание довести А-24 до «нужного» варианта в виде КГ танка. С точки зрения здравого смысла выпуск двух примерно одинаковых средних танков – малоперспективное занятие. Но страна Советов искала «свой» путь развития БТВ. Поэтому танки Т-22 и Т-24 выпускались параллельно, для разных родов войск. Аналогично, как и танки Т-23 и Т-26. Колесно-гусеничный Т-23 – как легкий кавалерийский танк, а Т-26 как легкий пехотный танк. Видимо столь масштабное и дорогостоящее построение бронетанковых сил, могло появиться только в СССР и только в начале тридцатых годов. Однако столь многообразное развитие техники, с дублированием типов танков, позволило «отсеять крупицы зерен от всевозможного мусора» и вывести советское танкостроение на лидирующие позиции.

Танк Т-22

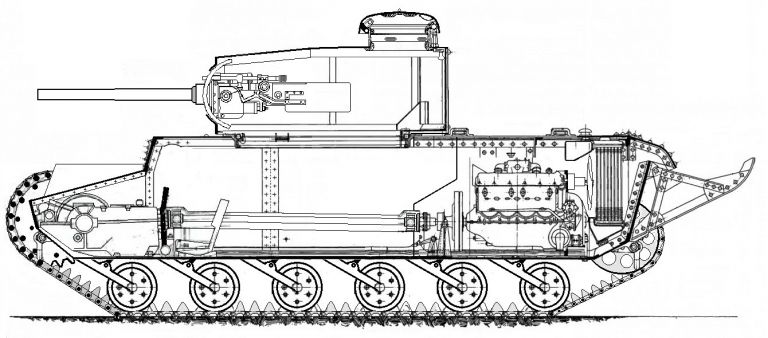

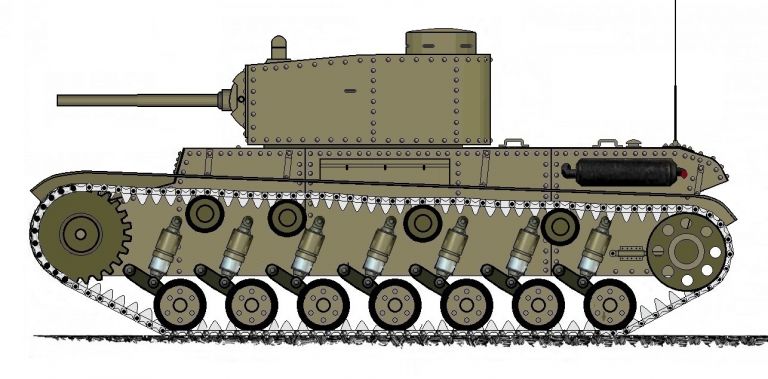

Компоновка А-22 с размещением вооружения в двухъярусных башнях, хотя и обеспечивало воплощение в жизнь идеи маневренного танка, все же имело значительные недостатки. В первую очередь, вращение главной башни неизбежно сбивало наводку малой, кстати по этой же причине конструкторы отказались от автономного пулемета в главной башне и предпочли спарить его с пушкой. Кроме того, установка башен одна на другую неизбежно приводила к увеличению высоты танка до 3 метров, что делало его очень заметным на поле боя, да и маскировка его на местности представляла определенные трудности. К этому добавились пожелания военных, проводивших войсковые испытания А-22 – по их мнению, «командир танка должен быть свободным от выполнения посторонних обязанностей. Его задача следить за полем боя и сигналами командира подразделения, а так же управлять экипажем. В случае командира подразделения – управлять подразделением. Малая башня А-22 не позволяет иметь круговой обзор и уступает по этому параметру танку Т-18». На серийных танках Т-22, пулеметные башни были заменены командирскими по типу танка Т-18, не имеющими никакого вооружения кроме смотровых приборов. Комиссией ГАБТУ было определено выпускать танк Т-22 с командирской башенкой только «командирские», начиная с командиров рот, то есть каждый десятый. Однако производственники были против такого решения. По их мнению, в таком случае придется выпускать две различные башни для одного танка. Что значительно удорожает и усложняет производство. Компромиссным решением было дополнение №1прим, к протоколу РВС СССР №17, о производстве всех танков Т-22 с командирской башенкой.

Во время войсковых испытаний А-22, армейские специалисты предложили усилить вооружение танка. Требовалось заменить 45-мм пушку Соколова, на более мощную артсистему. В 1932 году в учебном центре КАМА проходили испытания немецкие танки под названием Grosstraktor. Все немецкие машины были вооружены 75-мм пушкой с длиной ствола в 24 калибра. Пушка понравилась нашим военным и они попытались купить лицензию на её производство. Однако фирма Reinmetall – разработчик пушки KVK L24, уклонилась от сделки. До этих событий, в 1930 году Павел Николаевич Сячентов, предложил свой вариант 60-мм танковой гаубицы, одновременно рекомендуя делать её либо как 57-мм, либо как 76-мм орудие. В 1931 году, было принято решение о начале работ по 76-мм танковой пушке под патрон дивизионной пушки образца 1902/30 года. Для чего был объявлен конкурс. В конкурсе участвовали завод «Красный Путиловец», завод «Большевик» (бывший Обуховский) и конструктор П. Н. Сячентов. Однако быстро выяснилось, что это орудие может появится на свет не менее чем через два-три года, а более мощная пушка для Т-22 нужна уже сейчас. Из наиболее перспективных артсистем, комиссией ГАБТУ и ГАУ была выбрана 57-мм пушка Гочкиса. Та самая, которая устанавливалась в английские «ромбы» Rikardo Mk-V. Но определяющим в выборе была развединформация по японскому среднему танку Тип 89, «2589» «Йи-Го». На этом танке, пошедшем в серию в 1931 году, японцы установили 57-мм пушку Тип 90, созданную на основе пушки Гочкиса. Поэтому, в качестве временной меры – до начала производства 76-мм танковой пушки, для средних танков Т-22 в СССР был сделан выбор в пользу 57-мм пушки Гочкиса. При этом пушку следовало адаптировать для установки в башню танка. Задание поручили заводу «Большевик», как предприятию, ранее выпускавшему подобные пушки для нужд флота. Однако на заводе «Большевик» технология производства этих пушек была забыта. Пришлось поднимать архивы и искать мастеровых, когда-то делавших это орудие. К чести КБ завода, технологию восстановили в течении пяти месяцев. При этом, пушка Б-2-57 являлась адаптированным танковым вариантом пушки Гочкиса. Однако гочкисовскими остались только ствол, замок и патрон с гильзой длиной 326 мм, длина патрона – 486 мм. Противооткатные устройства пришлось проектировать заново, изменили подъемный механизм с винтового на секторный. По требованию ГАБТУ, ствол Б-2-57, в отличии от английского образца танка Rikardo Mk-V, оставили сорокакалиберным. Видимо на решение военных повлияло появление танковой сорокапятикалиберной 37-мм пушки Б-3 (5К). 57-мм пушка образца 1932 года, была отработана как четвертьавтоматическая (с ручным открытием затвора). Эти пушки выпускал завод «Большевик», их устанавливали на танки Т-22, выпускаемые заводом «Красное Сормово».

При установке пушки Б-2-57 на танк Т-22 была изменена схема размещения вооружения – башенный пулемет сделали спаренным с пушкой. Для управления стрельбой из пушки, в танке Т-22 ввели ножной спуск, что освободило руки наводчика при наведении орудия. В тоже время, заряжающий теперь был освобожден от ведения огня из пулемета. Новшества были подсмотрены на немецких танках Grosstraktor и оперативно внедрены на отечественной разработке. В 1933 году производство пушки Б-2-57 было передано на завод №8, где под руководством П. Н. Сячентова был отработан полуавтоматический вариант этой пушки. Танковая, полуавтоматическая 57-мм пушка образца 1934 года ПСБ-2М выпускалась большой серией заводом №8 и устанавливалась на средние танки Т-22 и Т-24. Модернизация заключалась в замене замка с ручным управлением на полуавтоматический. Замок был идентичен пушки ПС-3. Пушка ПС-3 выиграла конкурс, была принята на вооружение как «76-мм танковая пушка образца 1933 года». Производство ПС-3 развернули на заводе №8 в Подлипках. Однако пушка ПС-3 на танк Т-22 так и не попала, эта артсистема требовалась каждый год во все возрастающих количествах. Сначала для Т-28, затем для штурмовых САУ АТ-1, АТ-2, АТ-3 и АТ-4. И наконец, для танка Т-35. А танк Т-22 продолжал выпускаться с 57-мм пушкой ПСБ-2М, кстати сказать – на тот момент она полностью устраивала и военных и производственников. В следствии чего, появилась доктрина по вооружению танков: легкие танки вооружались пушками 37-45 мм, средние – 57 миллиметровыми, а тяжелые – 76 мм пушками.

Пушка ПСБ-2М являлась модернизацией пушки Б-2-57, принятой на вооружение как временная мера. Но продержалась в производстве до 1938 года. В 1938 году, ей на смену пришла пушка Ф-18, с длинной ствола 55 калибров. А в 1940 году, появились 57-мм пушки ЗИС-2 и ЗИС-4 – по мощности не сравнимые с пушкой ПСБ-2М.

Для установки орудия Б-2-57 и новой командирской башенки в танк Т-22, пришлось перепроектировать саму башню. Башня стала почти квадратная в плане, со скругленными кормовыми углами. Командир танка размещался в левом кормовом углу башни, сразу за наводчиком. С небольшим смещением к ыентру. В правом кормовом углу башни распологалась дополнительная боеукладка.

В 1934 году была проведена малая модернизация танка Т-22. Пушку Б-2-57 заменили на ПСБ-2М. Установили новую, расширенную до 600 мм командирскую башенку, которая лишилась тяжелого куполообразного люка. Установили обновленный двигатель 8МТ-6М. Двигатель стал проще в производстве и обслуживании, при этом немного тяжелел. Главный фрикцион был пристыкован к картеру двигателя – аналогично, как на двигателе танка Т-26. Из-за увеличившейся длины, в конструкцию карданного вала пришлось ввести промежуточную опору, что благоприятно сказалось на моторесурс главного фрикциона и КПП. Танк лишился хвоста, поэтому модернизированный танк Т-22А, стал легко узнаваемым.

До сентября 1934 года было выпущено 284 танка Т-22. Танки поступали на вооружение в броне-стрелковые бригады. Из них формировались отдельные танковые роты качественного усиления (рота средних танков) танкового полка. Рота средних танков подчинялась непосредственно командиру бригады и являлась его личным резервом. Танковый полк, трехбатальонного состава, являлся основой броне-стрелковой бригады и вооружался танками Т-26. В 1934-36 годах было выпущено 321 танк Т-22А. Кроме броне-стрелковых бригад, из этих танков формировались отдельные броне-стрелковые полки средних танков.

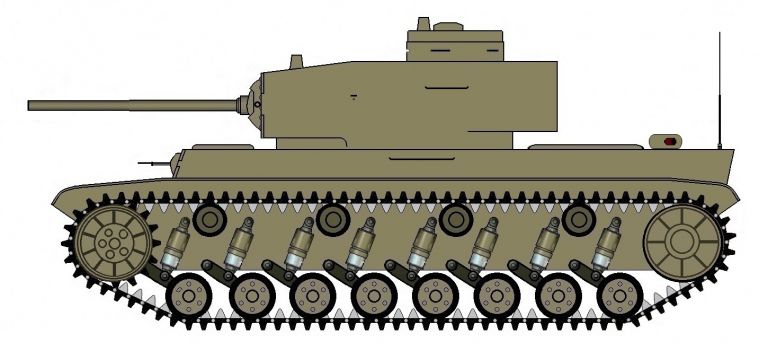

В 1935 году, разведка сообщила о разработке, принятии на вооружение и начале производства противотанковых ружей в Польше. Кроме того сообщалось, что Польша закупила небольшое количество крупнокалиберных пулеметов Гочкиса. Имелись сведения, что польское правительство ведет переговоры с фирмой Гочкис о развертывании в Польше лицензионного производства этих пулеметов. Данных по бронепробиваемости польских противотанковых ружей не имелось. Зато по 13,2 мм пулемету Гочкиса обр. 1930 года, информации было достаточно. А этот пулемет пробивал специальной бронебойной пулей до 30 мм брони с дистанции до 200 м. Аналогичные сведения поступали и из Японии. Там, на производственных площадках арсеналов Йокосука (для флота) и Тачикава (для армии), разворачивалось производство крупнокалиберного пулемета Тип 93 – лицензионной версии все того-же Hotchkiss Mle 1930. Угрозу сочли реальной, а беспристрастный анализ бронирования серийных машин показал, что удовлетворительную защиту имеют только штурмовая САУ АТ-3, тяжелый танк Т-28 и сверхтяжелый Т-35. На совещании руководства РККА и ГАУ было принято решение о доведении бронирования серийно выпускавшихся танков до оптимального минимума: лобовая броня – 37 мм, бортовая – 25. Однако для танков ХПЗ задача оказалась очень сложной. Для танков Т-23 и Т-24 пришлось заново разрабатывать подвеску. Зато пехотные танки Т-26 и Т-22 успешно прошли очередную модернизацию – для компенсации возросшего веса конструкторы этих машин просто добавили по одному опорному катку на каждый борт. Танк Т-22Б, кстати, был смонтирован на шасси АТ-3. Небольшое снижение скорости сочли непринципиальным – для пехотного танка этой скорости было достаточно.

Однако нельзя сказать, что у конструкторов «Красного Сормова» проблем не возникло при усилении бронирования танка Т-22А. Пришлось переделывать технологию производства башни, усиливать погон, бортовые редукторы, КПП и фрикционы. Кроме того, возросший вес потребовал расширения траков в гусеничных лентах. А заодно и ширину ведущей звездочки, ленивца, опорных и поддерживающих катков. И все же Т-22Б потребовал намного меньше усилий, чем его кавалерийский собрат Т-24.

В июне 1936 года первый Т-22Б покинул конвейер (всего выпущено 428 танков), а уже через полтора года пришлось заниматься разработкой новой машины. Новый начальник автобронетанкового управления РККА, герой Испании, комкор Павлов Д. Г. направил Наркому обороны СССР Маршалу Советского Союза Ворошилову доклад о необходимости коренного пересмотра танкового вооружения. В этом документе требовал бронирование танков сопровождения пехоты Т-26 и Т-22 довести до 50 мм лоб и 37 мм борт, перевооружить тяжелые танки Т-28 и Т-35 76-мм пушкой с настильной траекторией и начальной скоростью снаряда не меньше 650 м/сек. Бронирование этих машин довести до уровня защищенности от огня современных ПТП и пушек дивизионной артиллерии. А если это невозможно, то на смену этим двум танкам разработать новый тяжёлый танк прорыва. Предложения Павлова Д. Г. были реализованы в 1939-40 годах. В этом же документе от 21 февраля 1938 года он потребовал разработать танк для замены танка Т-24, а от танка Т-23 отказаться совсем (так как танки Т-23 и Т-24, после последней модернизации, отличаются друг от друга только вооружением). Из документа: «… Опытные образцы для замены Т-24 необходимо разработать в двух вариантах: колёсно-гусеничный и чисто гусеничный для окончательного решения вопроса о выборе типа (гусеничного или колёсно-гусеничного). При получении ходовой части (включая гусеницу) чисто гусеничного танка, работающей не менее 3000 км, нужно будет отказаться от колёсно-гусеничного типа танка. Разработку этих танков вести с учетом противоснарядного бронирования. Провести оптимизацию танкового вооружения: в производстве должны быть только один легкий танк, только один средний и только один тяжелый. Многообразие порождает проблемы со снабжением и ремонтом, а этого не должно быть….».

Работа закипела на всех танковых заводах. Завод «Красное Сормово» проводил конструкторские изыскания, опираясь на конструкцию танка Т-22Б. Проработки показали, что при бронировании 50 мм лоб и 37 мм борт, боевой вес танка будет не менее 22 тонн. Для обеспечения приемлемой подвижности было принято решение применить силовую установку с двигателем 12МТ-6. Компоновку танка оставили прежней: впереди трансмиссионное отделение, сопряженное с отделением управления, посередине – боевое и в корме – моторное. Само моторное отделение перекомпоновали: радиаторы установили вдоль бортов как на танке Т-28. В корме установили центробежный вентилятор, выбрасывающий нагретый воздух вверх – через жалюзи в крыше корпуса. Постарались сохранить элементы подвески, хотя катки пришлось делать новыми – ведь ширина гусеницы увеличилась. Из-за большого диаметра погона башни, расширили верхнюю част корпуса. Расширение произвели за счет надгусеничных ниш, которые доходили почти до кромки гусениц. В боевом отделении в нишах был размещен боезапас, в районе моторного отделения – топливные баки. Бронирование танка выполнялось из цементированных броневых листов посредством сварки. При этом бронировка была выполнена без использования рациональных углов наклона вертикальной брони. Опытная машина А-32 вышла из ворот цеха №112 в январе 1939 года и к августу была предъявлена на государственные испытания. Члены государственной комиссии отмечали, что танк А-32 имеет просторное боевое отделение, просторную трехместную башню, в которой могла разместиться не только 57-мм пушка, но и трехдюймовка. Из недостатков было отмечено – очень плотная компоновка моторного отделения, затрудняющая ремонт и общая компоновка танка с передним расположением трансмиссии. Для обслуживания КПП в корпусе танка имелись лючки, но вот замена КПП могла производиться только с демонтажем башни. В целом танк понравился, однако программу А-32 закрыли – танк стал жертвой Павловской оптимизации. К этому времени ХПЗ выпустил новую модификацию среднего танка А-34 (танк принят на вооружение под индексом Т-34). Танк А-34 по эксплуатационным и боевым характеристикам превосходил А-32. А так как оба этих танка представляли собой один и тот же класс боевых машин, было принято решение выпуск танка Т-22Б прекратить, работы по А-32 закрыть, а на заводе «Красное Сормово» развернуть массовое производство САУ.

Таблица ТТХ средних пехотных танков

Данные | А-22 | Т-22 | Т-22А | Т-22Б | А-32 |

| Боевая масса, т | 15,7 | 16,2 | 16,5 | 18,9 | 22,3 |

| Длинна, м | 6,522 | 6,535 | 5,9 | 5,93 | 6,5 |

| Ширина, м | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,84 | 2,96 |

| Высота, м | 3,04 | 2,69 | 2,55 | 2,57 | 2,76 |

| Клиренс, мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 410 |

| Бронирование | |||||

| Лоб крпуса, мм | 25 | 25 | 25 | 37 | 50 |

| Борт корпуса, мм | 16 | 16 | 16 | 25 | 37 |

| Корма корпуса, мм | 16 | 16 | 16 | 25 | 37 |

| Днище, мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 16 |

| Крыша, мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 16 |

| Лоб башни, мм | 25 | 25 | 25 | 37 | 50 |

| Маска орудия, мм | 25 | 25 | 25 | 37 | 50 |

| Борт башни, мм | 25 | 25 | 25 | 37 | 50 |

| Тип двигателя | 8МТ-6 | 8МТ-6 | 8МТ-6М | 8МТ-6МФ | 12МТ-6А |

| Мощность двигателя, л.с. | 280 | 280 | 300 | 330 | 450 |

| Максимальная скорость, км/ч | 29 | 34 | 40 | 37 | 45 |

| Запас хода, км | 180 | 190 | 210 | 200 | 240 |

| Вооружение | |||||

| Тип пушки | Соколова | Б-2-57 | ПСБ-2М | ПСБ-2М | Ф-21 |

| Калибр пушки, мм | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 |

| Длина ствола, калибров | 23 | 40 | 40 | 40 | 55 |

| Тип пулеметов | ДУ | ДУ | ДТ | ДТ | ДТ |

| Количество пулеметов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Калибр пулеметов, мм | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |

| Количество выпущенных машин | 10 | 284 | 321 | 428 | 2 |

К январю 1939 года все танки первых выпусков (А-22 и Т-22) хранились на складах – все они требовали ремонта. К тому же устарели как морально, так и физически. В 1937 году, на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле, было начато строительство танкоремонтного цеха. В июне 1939 года первые танки Т-22, снятые с хранения на складах, прибыли на этот завод. Танки проходили ремонт и модернизацию. Башни, вместе с подбашенным листом, снимались и переделывались в БОТ (бронированная огневая точка). При этом на башни навешивалось дополнительное бронирование из листов 25 мм броневой стали. А освободившееся шасси переделывали в «зенитные танки» ЗСУ-6Б, с 37-мм зенитной пушкой 61К (Б-61). В конце 1940 года, в связи с анализом боевых действий во Франции, 109 танков Т-22А перевооружили в ЗСУ-6В, с установкой спарки 25-мм зенитных пушек 72К (Б-72). Было предположено, что такая ЗСУ будет более эффективна против пикирующих бомбардировщиков. Всего в зенитные танки переделано 6 танков А-22, 233 танка Т-22 и 109 танков Т-22А.

Танки Т-22А к началу ВОВ считались устаревшими, но использовались в танковых войсках как танки второй линии. Танки Т-22Б в боях 1941/42 годов показали себя довольно неплохими бойцами. Однако, уже в конце 1942 года, их заменили на танки Т-34. Уцелевшие танки Т-22Б были переделаны в «зенитные танки» и перевооружались счетверенной установкой 20-мм автоматических пушек.