На 1 января 1936 года в строю РККА числились лишь 75 боеготовых танков Т-28. Подозрительно маловато, не находите? Точнее, учитывая уже довольно-таки близкое к сумасбродному количество у РККА лёгких танков, просто непропорционально мало.

Танк, судя по всему, не вызывал особого интереса у тогдашнего руководства РККА – есть и Бог с ним! Для решения такой локальной задачи как прорыв обороны противника на одном конкретном узком участке, их не так уж много и надо. Тем более что «великие полководцы» РККА оборону противника собирались таранить массами лёгких танков на всём протяжении фронта и тяжёлые, неповоротливые Т-35 и средние Т-28 нужны были лишь для поддержки таранного клина лёгких танков там, где оборона противника будет насыщена долговременными оборонительными сооружениями – ну, чтоб даже такие, обещающие обильное кровопускание наступающей стороне участки фронта ни в коем случае не были обойдены наступательным вниманием доблестной РККА. По всему фронту без пробелов и точка!

Опять-таки, поскольку таранить фронт предполагалось на всём его протяжении, а протяжённость его могла быть и «от моря до моря» (варианты морей на выбор), все силы производственников были сосредоточены на валовом, ограниченном исключительно мощностями заводов и ничем иным, производстве наиболее технологичных, а потому самых массовых моделей Т-26 и БТ, что естественно, поскольку при вышеназванной тактике, они по сути есть расходный материал. Причём расходный настолько, что выпуском запасных частей пренебрегалось до такой степени, что их катастрофически не хватало даже для ремонта танкового парка мирного времени, когда довольно большая часть машин вообще должна стоять на консервации в резерве и запчасти не потреблять.

Опять-таки, поскольку таранить фронт предполагалось на всём его протяжении, а протяжённость его могла быть и «от моря до моря» (варианты морей на выбор), все силы производственников были сосредоточены на валовом, ограниченном исключительно мощностями заводов и ничем иным, производстве наиболее технологичных, а потому самых массовых моделей Т-26 и БТ, что естественно, поскольку при вышеназванной тактике, они по сути есть расходный материал. Причём расходный настолько, что выпуском запасных частей пренебрегалось до такой степени, что их катастрофически не хватало даже для ремонта танкового парка мирного времени, когда довольно большая часть машин вообще должна стоять на консервации в резерве и запчасти не потреблять.

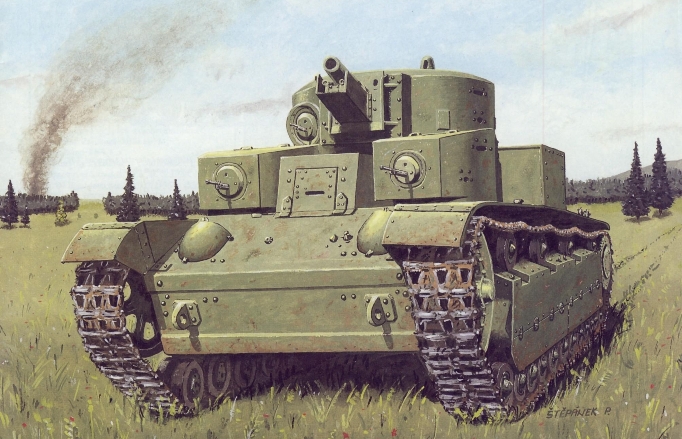

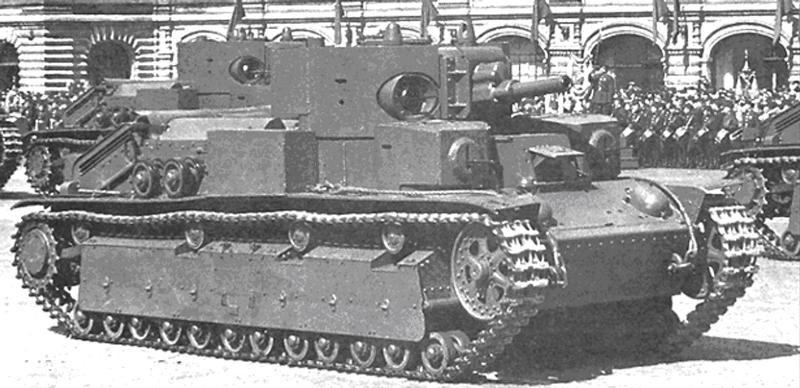

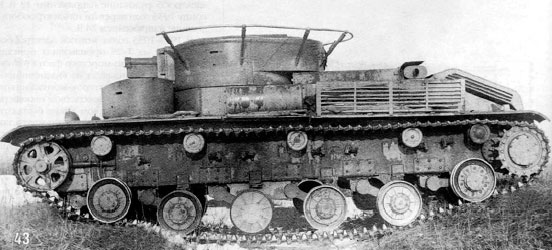

А Т-28, как и Т-35, наверное, в первую очередь были оружием на пропагандистском фронте, потрясая своей мощью зрителей на военных парадах (их в то время в году было два: 7-го ноября и 1-го мая).

Зато на учениях, эти танки неизменно подводили, раз за разом огорчая руководство РККА длинными перечнями поломок. Чем не ещё один повод для довольно пессимистического к ним отношения?

Танки настолько были ненадёжны, что в плане на 1935-ой год, предварительный заказ Т-28 был ограничен всего 30-ю машинами с интересной припиской «но чтоб все были надлежащего качества».

И тут, о реальноисторическое чудо! Уже в следующем, 1936-ом году, произошёл чрезвычайно серьёзный прорыв. В результате модернизации машины, а так же, что уж греха таить, общего подъёма технологического уровня промышленности и уровня культуры производства, Т-28 вдруг, из гадкого утёнка-переростка начал превращаться в прекрасного лебедя, став по утверждению многих авторитетных специалистов лучшим танком РККА не только всего довоенного периода, но и первых месяцев войны.

В самом деле. Если вспомнить внедрённые и не внедрённые в промышленном производстве варианты модернизаций и экспериментов с Т-28 и гармонично скомпоновать их в некой новой серийной машине, мы получим такой танк… что, извините за прямолинейность, на фиг нам были бы нужны и неуклюжий КВ и сырой Т-34.

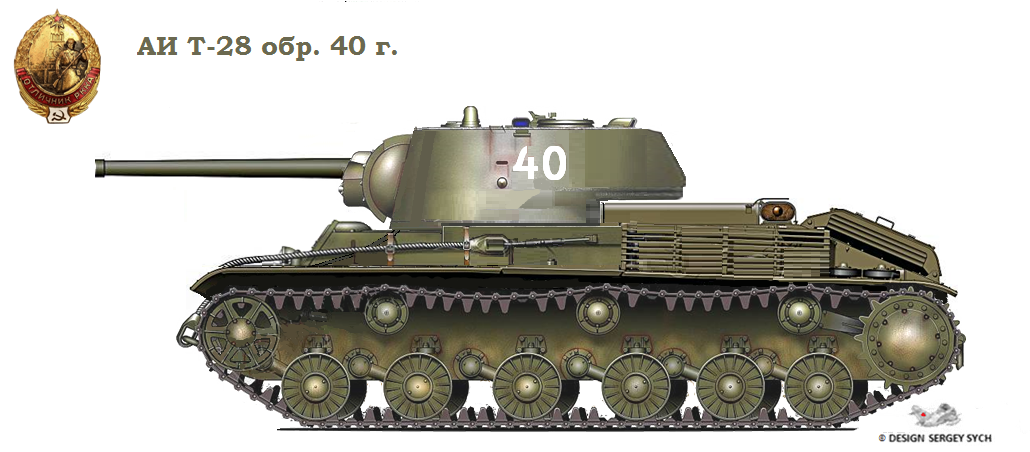

Так каким был бы этот танк? Каков его эволюционный путь до начала войны? Вот это уже АИ. К сожалению.

Итак, в 1936-ом, осознав (помимо того что Т-26 устарел) исключительную важность более мощных чем лёгкие, средних танков с противоснарядным бронированием, выходят сразу два постановления Комитета Обороны:

1. О расширении выпуска танка Т-28;

2. О модернизации танка Т-28.

Танк следовало не только научиться стоить массовой серией, его требовалось довести до абсолютной защиты от собственной же 45 мм противотанковой пушки, параллельно усилив и вооружение, и манёвренность.

С манёвренностью всё было достаточно просто. В том же 36-ом, с новой КПП и вообще модернизированной трансмиссией, танк Т-28А развил скорость более 55 км/ч. Для машины его массы и компоновки, это был выдающийся результат. Танк с этой трансмиссией незамедлительно был принят на вооружение и с июня месяца до конца 1936-го года, армия получила 52 скоростных Т-28А великолепного кстати, качества.

И это был не предел. До предела, в РИ к сожалению ни разу так и не дошли. Я имею ввиду, что танковое производство на Кировском заводе изначально было рассчитано на выпуск 150 Т-28 в год. И ни единого разу, завод столько танков не только не выпустил, он просто не получал заказов даже на близкое к этой цифре количество. Почему – см. выше, ведь даже получив от армии уже упомянутый мной заказ на 1935-й год, в жалкие 30 машин, завод по собственной инициативе собрал и поставил армии 32.

Это к тому, что завод исправно выполнял заказы армии, а свободные мощности ТАНКОВОГО цеха, во избежание простоев, были заняты серийным производством… кранов.

Краны стране конечно тоже были очень нужны – кто-ж спорит! Но, почему бы их не собирать чуток «пододвинув» Т-26 – благо завод №174 на котором их гнали в бешеном темпе – по сути, являлся как сейчас бы сказали «дочерним предприятием» ЛКЗ, выделенным из него когда-то в отдельный номерной завод особым приказом.

Таким образом, в АИ, прикладываются все усилия, чтоб в 36-ом, завод вышел по производству Т-28 на плановую мощность. Причём с июня, это уже не Т-28, а Т-28А.

Более того. Во исполнение второго постановления КО «о модернизации Т-28», и под сильным влиянием лезущей из всех щелей информации, что наиболее продвинутые армии на западе уже во всю начинают обзаводиться танками с противоснарядным бронированием (естественно пока не для защиты от ПТ-пушек времён ВМВ, а исключительно от маломощной лёгкой малокалиберной противотанковой артиллерии калибров от 20 до 40 мм, которая в больших количествах вошла в штатные структуры иностранных армий от дивизий до батальонов), помимо работы над агрегатной частью, конструкторам было предписано обратить особое внимание на усиление бронезащиты. И, в общем-то, это было и логично (Т-28 всё-таки средний танк, для него, быть простреленным какойнить малозаметной «колотушкой» просто некомильфо) и не сложно. При имеющейся бронезащите: 30 мм лоб корпуса, 20 мм прочее вертикальное бронирование и уровне бронепробиваемости тогдашних ПТП, для начала было вполне достаточно наложить на те же детали вертикального бронирования 20 мм экраны. Да, это увеличит вес танка, но для средней машины, да ещё и с серьёзно модернизированной трансмиссией сие вполне допустимо. (Напомню, во время, и особенно после Финской, Т-28 кинулись экранировать ещё более мощно – отдельные детали навесной бронировки имели толщину аж в 30 мм, а суммарный вес навесной брони достигал 4 тонн. Но при этом, от недостатка подвижности и перегрузки агрегатов танк не страдал.

Так же в нашей АИ уже с конца 36-го года на танки начали устанавливать новенькую 76.2 мм пушку Л-10. Не идеальную, конечно (в РИ её мурыжили с безуспешными доводками аж до 38-го, но и после этого, начав ставить на Т-28, пушку считали не совсем боеспособной). Но, альтернативы-то ей пока не было (точнее была, но ПС-3, как чужую разработку, конкурента собственным, кировчане запускать в серию категорически не хотели и азартно её гнобили в пользу своей Л-10). А старенькая КТ-28 – это, по сути, окурок с нулевой бронепробиваемостью, годная исключительно для поддержки пехоты, в 36-ом – уже совершеннейший анахронизм. Вообще, Л-10 была пушкой боеспособной… если конечно учитывать условия эксплуатации, при которых могли возникать неприятности, связанные с её конструктивными особенностями (утверждают, что на этих особенностях здорово сыграл Грабин, на конкурсных испытаниях своей Ф-32 и Л-11 – дальнейшего развития Л-10. И, как показали дальнейшие события, осуждать его, в общем-то, не за что).

Ну, а учитывая вполне объективные недостатки Л-10, логично предложить товарищам Маханову и Грабину на конкурсной основе заняться проектированием более боеспособных танковых орудий раньше, чем это было сделано в РИ.

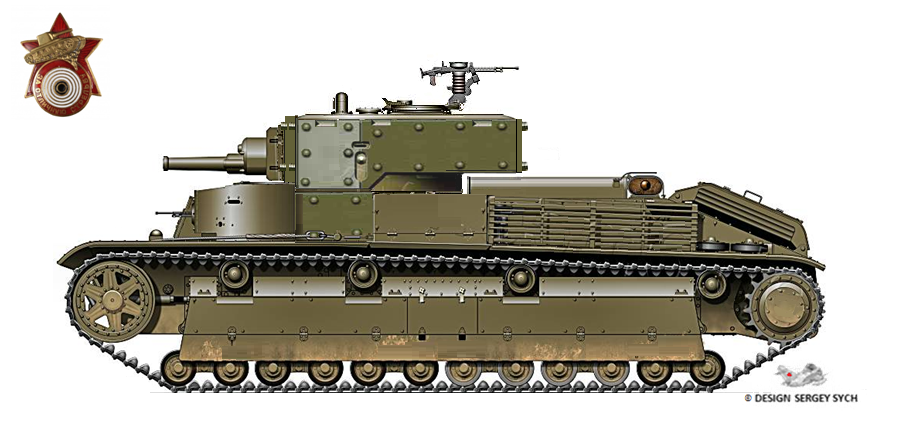

Таким образом, внедряя все эти новшества не сразу и не вдруг, параллельно с расширением производства (для начала хотя бы до запланированных, уже имеющихся мощностей), мы к концу 36-го года получим танк Т-28АЭ мод. 36 г. с: модифицированной трансмиссией, разгоняющей его как минимум до 50 км/ч, экранированием, обеспечивающем защиту от малокалиберной противотанковой артиллерии и мощной танковой 76.2 мм пушкой Л-10.

Не факт конечно, что завод до конца года выйдет на свою законную мощность по сборке таких танков, но даже если вместо 150, завод выпустит их ровно столько же сколько в РИ (101 машина), это уже будет не плохой задел на следующий год – в АИ первый, когда цех не только получит заказ на сборку 150 танков, на выпуск которых был рассчитан, а сверх того на столько, сколько он вообще способен сделать.

Учитывая, что мы будем всемерно стимулировать расширение производства, армия в следующем, 1937 году получит 150-200 машин Т-28АЭ мод.36, равных которым не будет ни у одной армии мира.

Дальше. Впечатления наших танкистов, возвращающихся из Испании, безусловно подтвердят правильность направления на повышение защищённости среднего танка – ведь его стихия, это не кавалерийский наскок, а тяжёлая работа по прогрызанию статичных и мощных оборонительных линий противника.

В тоже время, опыт эксплуатации неизбежно обязан показать некоторое снижение надёжности тех агрегатов, что изначально не были рассчитаны на повышенные нагрузки и были обойдены вниманием при модернизации 36-го года.

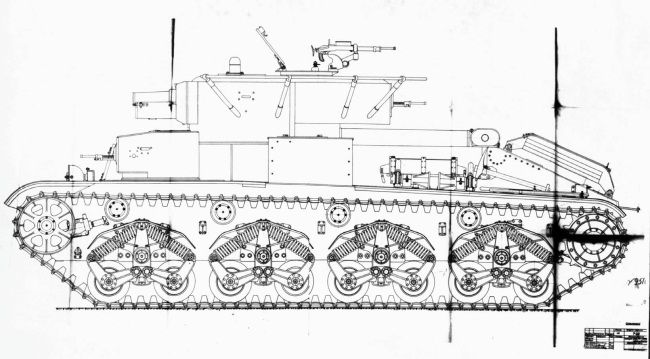

Прежде всего, это касается подвески. Усиление рессор не придаст дополнительной прочности каткам и прочим элементам. Отсюда, видится вполне естественным, прозвучавшее на полном серьёзе в РИ предложение «переобуть» Т-28 в валенки от тяжёлого Т-35А. Хотя в РИ эксперименты по установке на Т-28 подвесок от Т-35А, а так же принципиально новой торсионной, проводились в рамках сравнения их эффективности для выявления наиболее оптимальной для разрабатываемого с 38-го года нового тяжёлого двухбашенного танка СМК (Сергей Миронович Киров), упрощённой однобашенной версией которого стал знаменитый КВ, в данной АИ, это предложение вполне можно использовать для повышения надёжности подвески существенно утяжелённого экранированием среднего танка.

В самом деле. Если агрегаты трансмиссии и подвеска тяжёлого танка рассчитывались на машину массой в 50 тонн, и как показала практика не очень-то хорошо себя при этом чувствовали, то какой смысл был догружать их несчастных до 54 (в перспективе до 60) тонн? Чтоб в очередной раз с упоением составлять список всё тех же неисправностей?

А подвеска-то, сама по себе была очень даже не плоха. В РИ, когда командование устало от бесконечных рекламаций на Т-35, было проведено как бы сейчас сказали зачётное тестирование трёх серийных машин, ради выявления истинных боевых качеств Т-35А. Так вот. За 2000 км зачётного пробега (три четверти этого пути по отнюдь не приличным дорогам), танки показали рекордное количество поломок и неисправностей (все три «ушли» в долгий капремонт), самым наглядным образом доказав свою полную небоеспособность, но при этом, было зафиксировано всего две поломки подвески.

Так что, если подумать, на машине-то весом до 35 тонн, всё это добро будет не просто изюмительно работать в самом что ни есть щадящем режиме, оно параллельно даст чрезвычайно большой и нужный модернизационный запас.

В общем, при составлении плана на очередную модернизацию машины, обязательно вносим предложение о переходе на подвеску от Т-35А (которая не только недёжнее, но и банально проще, дешевле, более удобна в обслуживании и ремонте), и кое какие другие агрегаты тяжёлого танка – если в этом есть необходимость.

Второй пункт. Поскольку экранирование, всё-ж-таки паллиатив, необходимо просто перейти на броню тех самых толщин, что были получены при экранировании. Т. е. 50 мм лобовая деталь корпуса, 40 мм борт, ну и те же 50 мм башня. Причём это должна быть башня конической формы. Заказ на такую башню был выдан в РИ во всё том же 36-ом, но «великие стратеги» РККА за уши тащили наше танкостроение на колёсно-гусеничную схему и почти весь РИ 37-ой год ушёл на попытку заменить в серии Т-28 на колёсно-гусеничный Т-29.

Но, чрезвычайно дорогой и сложный Т-29 серийно так выпускать и не стали, (а тех, кто громче всех за это чудо ратовал в том же 37-ом поставили к стеночке), но, время было упущено и выпуск Т-28А в 37-ом снова рухнул до жалких 39 машин.

В АИ, Т-29 так и останется подобно колёсно же гусеничному Т-46 (которым предполагали заменить и Т-26 и БТ) интересной, но сугубо опытной машиной, а завод, параллельно с самым масштабным, на который способен, выпуском Т-28 мод. 36, будет разрабатывать новую версию Т-28 мод. 38.

Ещё одной изюминкой этого танка станет орудие. Вместо не слишком надёжной Л-10, танк получит сразу два кандидата на своё вооружение. Это махановская Л-11 – по сути, усовершенствованная версия Л-10, с удлинённым стволом и усиленными противооткатными и казённой частями, заточенными для стрельбы стандартными патронами от дивизионной пушки. Её конкурент – грабинская Ф-32, показавшая себя даже несколько лучше, к тому же более дешёвая в производстве и сходная по конструкции и по многим деталям с новой дивизионной пушкой Ф-22.

Тем не менее, на вооружение Т-28 мод.38 приняли Л-11, поскольку практически аналогичная ей Л-10 уже во всю ставилась на Т-28 мод. 36. а товарищ Маханов всё ещё гулял на свободе доказывая, что на танках Кировского завода должна стоять кировская же пушка.

Ежели кто помнит статью про альтернативное развитие линейки Т-26 (а для тех, кто не читал, я под большим секретом сообщаю), что в 1938-ом году, на 174-ом заводе, завершается карьера этого танка (уже в виде САУ), а сам завод встаёт на реконструкцию под массовый серийный выпуск значительно более сильной машины.

И… вы совершенно точно угадали, это будет как раз-таки Т-28 мод. 38.

Т-28 на подвеске от Т-35А, с бронёй 50-40 мм, конической главной башней и пушкой Л-11. Разумеется, опять-таки не сразу и не вдруг, поскольку тот же 50 мм бронепрокат для нашей промышленности ещё не «фунт изюма», сборка более толстобронных деталей штука тоже не простая, да и пушка Л-11 родится и примется на вооружение на год раньше отнюдь не по щучьему велению.

Посему лишь в 1939-ом, 174-й начнёт серийный выпуск этой машины. Зато сразу в масштабах, абсолютно недоступных для скромного на его фоне танкосборочного цеха ЛКЗ. Конечно, это будет не сразу тысяча с лишним машин в год, как при выпуске этим же предприятием Т-26, а скажем (с учётом модернизации производства) хотя бы 300 танков в первый год выпуска (если кому-то это покажется много, осмелюсь напомнить, что питерцы, менее чем за два предвоенных года успели построить 636 абсолютно не технологичных тяжёлых КВ).

А что же в это время будет делать КБ и танкосборочный цех собственно ЛКЗ?

САУ. Бригадам Т-28 пренепременно нужны будут артподдержка и мощное ПВО. И то и другое можно получить, используя шасси старых, ненадёжных Т-28 выпуска до 36 г. на благое дело их модернизации и переделки в САУ с универсальной зенитной пушкой 3-К обр. 31 г. – самой мощной в СССР на тот момент. Кстати, СУ-8 вполне реальноисторическая САУ именно с таким вооружением, не пошла в серийное производство из-за… ну, там много причин, но главной мне кажется та самая, неназываемая, из-за которой наша армия вообще все предвоенное время как-то без САУ обходилась. Да и какие на фиг могут быть САУ на шасси Т-28, если армия к самим Т-28 относилась вполне равнодушно.

В данной АИ, у нас есть 75+49=142 Т-28, имеющихся в строю серий до Т-28А, не только годных, но буквально напрашивающихся на подобную экзекуцию.

В качестве ещё одной вариации, можно рассмотреть САУ с новейшей 122 мм гаубицей М-30. Поскольку их всё равно получится мало (из той же переделочной партии), делать их в варианте штурмового орудия бессмысленно. Это будет именно самоходная гаубица с вообще не бронированной артой, предназначенная для поддержки атак Т-28 огнём с закрытых позиций.

И ещё. Примерно в то самое время, руководство РККА заглотит некую информацию разведки по работе немцев над сверхтяжёлыми танками с исключительно мощным бронированием и вооружением, для борьбы с которыми начнут проектировать 57 мм противотанковую пушку и 107 мм дивизионную пушки для пехоты, 95 и 85 мм танковые орудия, а так же тяжеленные танки СМК и Т-100 для бронетанковых войск. Итогом этих работ, как известно, станет существенно облегченное, но от того не менее монструазное чудовище КВ (Клим Ворошилов).

В данной АИ, получив информацию о мифических немецких чудищах, руководство РККА сначала предпочло выслушать мнение танкостроителей, в один голос заявивших в ответ, что монструазные танки хоть и безусловно могут быть разработаны в Германии, вот только их боевое применение против конкретно СССР с его топографией, климатом и уровнем развития дорожной инфраструктуры возможно сугубо эпизодически и недостойно столь панической реакции военных.

Вместо разработки танков-монстров, конструктора предложили разработку ещё лучше защищённого и сильнее вооружённого танка – естественно очередной версии великолепно отработанного Т-28, который вполне мог компенсировать немецкое качество русским количеством.

Подвеску решили использовать новую – торсионную (в РИ, после успешных испытаний торсионной подвески именно на Т-28, её начали внедрять на новых тяжёлых танках) – благо катки большого диаметра можно было позаимствовать от Т-29, весящего практически столько же, сколько наш экранированный Т-28. А уж если вместо 4 катков в подвеске сделать пять – бронировку танка можно будет даже увеличить до 60 мм лоб и 45 борт. Но, это лишь один вариант. Второй – использовать те самые катки, что испытывались на опытном Т-28 и впоследствии с незначительными изменениями прописались на КВ.

Поскольку танк с таким бронированием при прежней архитектуре неизбежно получается слишком уж громоздким и тяжёлым, корпус придётся оптимизировать, отказавшись от малых башен и подбашенной коробки под главной башней – что так же числилось в вариантах модернизации Т-28, по которым бульдозером проехал КВ, спихнув попутно отлично отработанный Т-28 на свалку истории.

Саму башню сделали новую – под новую же грабинскую пушку Ф-34, победившую по всем статьям на конкурсе очередной «недодовод» от Маханова, в котором по сути был всего лишь опять удлинён ствол и снова ничего не исправлено из числа прежних недостатков орудий Л-10 и Л-11. Армия с этим мириться больше не захотела, а Ф-34 была и надёжнее, и проще, и к тому же весьма унифицирована с дивизионкой. Последней каплей стала стоимость. При всех своих достоинствах, Грабинские пушки были ещё и дешевле чем Махановские. Грабинскую Ф-34 и решено было сделать единым орудием, не только вооружив им новый Т-28 мод. 40, но и постепенно перевооружив Т-28 мод. 36 и мод. 38.

И ещё. В 1940-ом году, уже не является особым «хай-теком» и такая хрень как литая башня. А чтоб как-то компенсировать потерю массированного пулемётного огня после ликвидации малых башен, в новой башне установили строенную установку: длинностволая 76.2 мм пушка Ф-34, 7.62 мм пулемёт ДТ и… крупнокалиберный пулемёт ДШК. Причём и ДТ и ДШК в съёмном исполнении, чтоб можно было переставлять их на зенитные турели над башенными люками. На перспективу, оставили лишь вопрос о командирской башенке.

К выпуску этого танка завод приступил в 1940-ом же году. Поскольку несмотря на существенную внешнюю новизну, в нём присутствовало громадное количество технологических решений давным-давно опробованных и доведённых в предыдущих версиях танка, и сам запуск в серию, и войсковая эксплуатация не вызвали каких-либо проблем. Это был именно Т-28, хоть и совершенно неузнаваемый внешне. Единственной серьёзной не решённой проблемой оказался дизельный двигатель, от установки которого в Т-28 мод. 40 отказались ввиду недоведённости дизельмотора. Ресурс дизеля и его стоимость пока совершенно не дотягивали до параметров, при которых вообще имело смысл заменять им надёжный карбюраторный М-17. Впрочем, его тоже поменяли. Вместо устаревшего М-17Л, на новом танке устанавливали более мощный и совершенный М-17Т

До начала войны, ленинградцы успели выпустить около 500 Т-28 мод. 40. И это конечно был не предел. При мобилизации на производство танков всех мощностей завода, его выпуск вполне мог быть увеличен до 1000 машин в год.

Танкосборочный, точнее теперь САУ-сборочный цех ЛКЗ так же перешёл на выпуск новых САУ. Так под влиянием тех же слухов о появлении в германской армии новых тяжёлых танков с мощным бронированием, на шасси танка Т-28 мод. 40 была создана противотанковая САУ вооружённая в мощнобронированной рубке 85 мм зенитной пушкой 52-К обр. 39 года. Но, слухи оказались слухами, поэтому выпуск ограничился лишь установочной партией в 50 машин (кто знает, может в будущем эта разработка очень пригодится?).

Существовали и ещё два варианта САУ – с той же пушкой 52-К, но в виде прежней универсальной САУ, без рубки, с лёгкой щитовой бронезащитой на вращающейся части тумбовой установки. Плюс, САУ точно такой же конструкции, но со 122 мм гаубицей М-30. И ту и другую выпускали до начала войны, успев произвести по 100 машин каждой версии.

Вот с таким парком от Т-28 наши танкисты вступили в войну.

В числовом выражении это выглядело так:

1936 | 1937 | 1938 | 1940 | 1941 | всего | |

Т-28 мод. 36 | 100 | 200 | 300 | |||

Т-28 мод. 38 | 300 | 400 | ||||

Т-28 мод. 40 | 300 | 200 | 500 | |||

САУ-76 | 100 | 100 | ||||

САУ-122 | 50 | 50 | ||||

САУ-85Ш | 50 | 50 | ||||

САУ-85 | 50 | 50 | 100 | |||

САУ-122 | 50 | 50 | 100 | |||

Всего | 100 | 200 | 450 | 450 | 300 | 1500 |

Для 1941 года дана цифра на первое полугодие.

Для сравнения, выпуск Т-28 в РИ

1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1940 | 1941 | Всего |

41 | 50 | 32 | 101 | 39 | 96 | 131 | 13 | 503 |

Теперь, вопрос о распределении танков Т-28 в данной АИ.

Думаю самое простое, это сохранить механизированные бригады образца 1935-го года, несколько модифицированной структуры.

Танки:

Взвод – 3 танка;

Рота – 10 танков (9+1);

Батальон – 33 танка (30+3);

Полк – 100 танков (99+1);

САУ:

В батальоне – 4 универсальные САУ-76 или САУ-85;

В бригаде отдельным дивизионом – 12 САУ-76 или САУ-85;

В бригаде отдельным дивизионом – 12 САУ-122;

Отдельный мобильный зенитный дивизион – 12 ЗСУ-2х37 (на шасси ЗиС-6 или гусеничного арттягача).

Пехота:

Мотострелковый полк со штатным вооружением включая тяжёлое.

Буксируемая артиллерия:

Лёгкий артиллерийский моторизованный полк:

Дивизион буксируемых гаубиц (12/122),

Дивизион дивизионных орудий (18/76.2),

Дивизион противотанковых пушек (18/45),

Дивизион ПВО (12/37).

Всего в бригаде 100 танков и 36 САУ. Количество и ТТХ техники в принципе позволяют такой бригаде успешно действовать против немецкой танковой дивизии. Особенно в обороне, совместно со стрелковой или в наступлении, совместно с мотострелковой дивизией (чтоб получить преимущество над немцами не только в качестве танков, но и в количестве пехоты, и стволов артиллерии).

Для укомплектования десяти бригад требуется:

Т-28 (мод. 36/38/40) – 1000;

САУ (76/85) – 240;

САУ (122) – 120.

При таком подходе к формированию бригад, танков у нас получается даже с приличным избытком (т. е. недопроизводство допустимо, а при выполнении плана создаётся неплохой резерв в 200 машин).

САУ-76/85 не хватает 40 единиц. Как восполнить этот дефицит можно подумать. Либо пересмотреть структуру (исключить САУ из структуры батальонов напр.) либо «довыпустить» вместо танков, которых у нас некоторый «излишек».

САУ-122 имеем «профицит» в 30 машин. Отнесём «лишние» либо в резерв, либо к категории учебных.

Штурмовые САУ-85 я не рассматриваю, поскольку предпочитаю видеть их в составе противотанковых бригад РГК.

Вот такая линеечка, мне представляется более и логичной, и оптимальной. КВ, конечно несколько жалко, но, во первых, мы получаем танк, по боевой ценности практически равный КВ (даже внешне на него предельно похожий, что в общем-то не удивительно), к тому же избавленный от всех его недостатков, а по немецкой классификации того времени, кстати, совершенно полноценный тяжёлый танк. И во вторых, кто сказал, что работы в направлении создания нового тяжёлого «танка прорыва» вестись не должны в принципе? В РИ, вопрос о создании нового «тяжа» был поднят буквально «на следующий день» после появления в войсках Т-35А со всеми его вопиющими недостатками. Но вот производили тот «тридцать пятый» на Харьковском Паровозостроительном заводе (там же, где штамповали танки серии БТ) вот харьковчанам и карты в руки. Пусть модернизируют в правильном направлении и БТ и Т-35. Или ещё лучше, пущай разрабатывают новые машины. Своими силами. У нас же с 36-го альтернатива! А тех же Т-35А, на 1 января 36 года в войсках числилось всего-то 18 машин. Зато БТ где-то в районе 2700! Вот бы ктонить занялся их эволюционным развитием в нужном направлении! Эту технику мы в данной статье не рассматриваем. Она об Т-28, который лично я обожаю. За то, что они для нашей армии сделали. Во время финской – особенно. 20-й Краснознамённой бригаде Семёна Васильевича Борзилова – респект и уважуха! Погибшим экипажам Т-28 этой бригады на финской войне – вечная память.

Теперь в финале, совсем небольшое сравнение:

В РИ истории, мы имели на начало войны 481 списочный Т-28, 636 КВ и 59 Т-35А.

В сумме 1176 танков, боеспособность которых вызывает очень большие сомнения, поскольку из тех 481 Т-28, из-за уже непреодолимого отсутствия запчастей (завод перешёл на КВ и запчасти к Т-28 не производил), к небоеспособным категориям относилось довольно большая часть машин и часть эта, имела печальную тенденцию к постоянному росту. Боеспособность Т-35А и так всегда была чисто условной. Что же касается КВ, то для условий той войны, которую нам навязали, он подходил меньше всего.

В АИ же, РККА получит 1200 (вполне сопоставимое количество) зато абсолютно боеспособных Т-28, хорошо обеспеченных запчастями, знающими технику танкистами и механиками, и в довесок 400 мощных САУ. Вот такой расклад, вполне позволяющий отправить все Т-35 из армейских частей, в распоряжении главного политуправления РККА, где этим «паркетникам» самое место.

И ещё. Я хочу, пользуясь случаем, заступиться за КВ, ибо те, кто говорит категорично и просто: «КВ – плохой танк» — в корне не правы.

Рассмотрим для примера аналогичную ситуацию. Вот борец сумо, которого с рождения тренировали и откармливали именно как борца сумо. И вдруг, ни с того ни с сего, вместо борьбы сумо, его заставляют бежать марафон. А когда через 500 метров сумоист в изнеможении падает, злопыхатели объявляют его ПЛОХИМ ЧЕЛОВЕКОМ.

Тоже самое с КВ. Как его предполагалось использовать? Для прорыва сильно укреплённых полос. Т.е. танк из места постоянной дислокации аккуратненько, не торопясь, перебрасывают на ближайшую станцию погрузки, загоняют на платформы эшелона и подвозят к ближайшей станции от предстоящего места действия. Оттуда, они опять-таки неторопливо и с полным набором техобслуги выходят в район сосредоточения, откуда уже хорошо разведаны все подступы к противнику, обеспечена проходимость на местности, назначены ориентиры движения и оборудован полковой СПАМ.

Вот отсюда, танки атакуют противника и не спеша проутюживают его оборону на всю её глубину. 2-3 полосы – не имеет значения. Танки проходят их, подавляя все огневые точки на пути, утюжат дивизионную артиллерию и не допускают подхода резервов для затыкания бреши. Когда своя пехота закрепится на занятых позициях (а кому велено ещё и пойдут в образовавшийся прорыв), тяжёлые танки спокойно уходят на сборный пункт, откуда исправные машины направляются в место временной дислокации, а повреждённые на СПАМ, где мелкие повреждения устраняются на месте, а с крупными, танки отправляются в тыл. За всё время операции, КВ предстояло пройти в лучшем случае сотню-другую километров в весьма щадящем агрегатную часть режиме.

Война, заставила тяжёлый КВ натуженно бегать как какой-нибудь БТ, к тому же без надлежащего техобслуживания. После этого стоит ли удивляться, что «сумоист» сдох? Кампания лета 41-го – это была не его война. И только.

Поэтому, единственной большой ошибкой, лично я считаю, включение КВ в состав мехкорпусов и танковых дивизий новой формации. Место КВ было в отдельных бригадах, подчиняющихся исключительно РКГ. И дислоцироваться эти бригады должны были сугубо возле стратегических (а значит и промышленных) центров: возле Ленинграда, Москвы, Киева, выполняя роль мобильных дотов на слабых участках УРов и имея за спиной отличную рембазу. По-другому их эффективно использовать было сложно – разве что ну очень эпизодически.

Но, вернёмся к Т-28. Я загодя хочу ответить на три вполне логичных вопроса:

1. Как быть с изрядной номенклатурой запчастей к трём модификациям танка?

Модификаций действительно три. Но большая часть узлов и агрегатов стандартны. К тому же, эта проблема решается довольно просто. Танки первых модификаций дислоцируются в приграничных округах и скорее всего, будут потеряны в первые же недели войны.

2. Не слишком ли быстро модернизируется танк?

36-38-40 г.г. Каждые два года новая модификация – это на самом деле не так уж и быстро. Посмотрите как быстро и как часто появлялись новые модификации наиболее массовых танков у немцев – буковок латинского алфавита могло и не хватить если бы война ещё чуток подзатянулась. «Трёшка» к примеру, за 6 лет выпускалась в десяти модификациях. «Четвёра», за тот же период в восьми. «Двушка» и вовсе в двенадцати! Ну, или давайте вспомним родной БТ. Каждые три года новая модификация.

3. Много ли вся эта возня принесла бы пользы при нашем ужасном, бардачном, катастрофическом 41-ом, который закончился блокадой Питера и срывом производства танков в осаждённом городе?

А как Вы сами считаете, к пользе пошло бы такое изменение, при котором наши танкисты не горели бы многими тысячами в своих жестянках, не бросали бы свои сдохшие КВ и Т-34 на обочинах дорог, а ВЫПОЛНЯЛИ бы приказы командиров, каждым танком имея по крайней мере теоретическую возможность повторить подвиг экипажей Колобанова и Малькова? Каждым из тысячи!