Су-9 (первый). Что из себя представлял первый реактивный истребитель ОКБ Сухого

Доброго времени суток, уважаемые читатели. В предыдущей публикации мы рассмотрели история разработки и испытаний первого реактивного первенца суховского ОКБ. В ней мы упомянули что отдельно более подробно рассмотрим конструкцию этого самолета, а также его основные нововведения. Собственно наш сегодняшний обзор будет посвящен именно этому. Су-9 (первый)— именно он стал первым реактивным истребителем разработанным в ОКБ-134. Не путайте этот индекс с серийным однодвигательным сверхзвуковым перехватчиком Су-9, который был создан и принят на вооружение спустя десять лет.

Содержание:

Основные особенности конструкции самолета.

Одноместный истребитель Су-9 (первый) представлял собой цельнометаллический моноплан со средним расположением крыла и нормальным горизонтальным и однокилевым вертикальный оперением. Он был рассчитан на восьмикратную эксплуатационную и двенадцатикратную разрушающую перегрузку. Показатели достойные и их следует отнести к несомненным плюсам. Фюзеляж представлял собой неразъемный полумонокок овального сечения. Его каркас состоял из 33 шпангоутов и 4-х лонжеронов. Конструктивно делился на три основные зоны, каждая из которых компоновалась исходя из размещаемых там узлов, систем и оборудования.

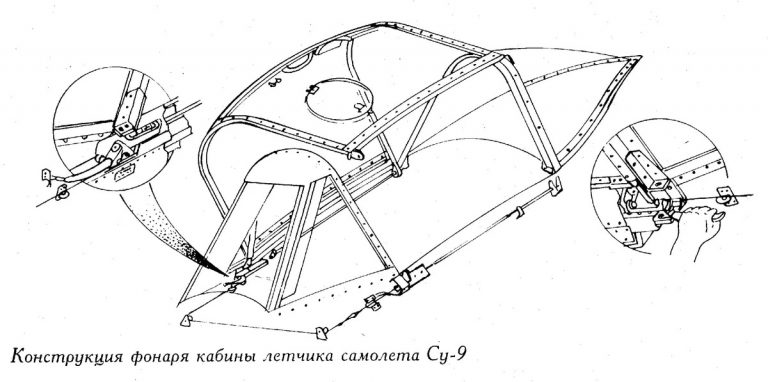

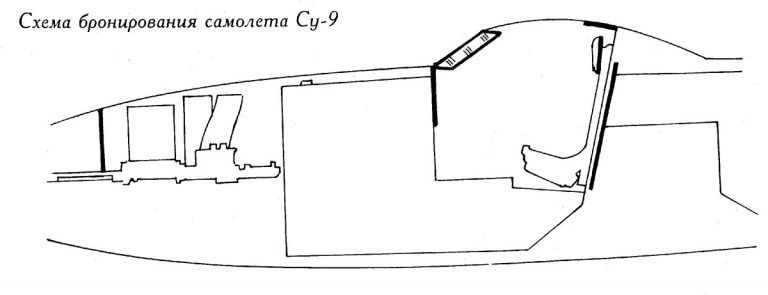

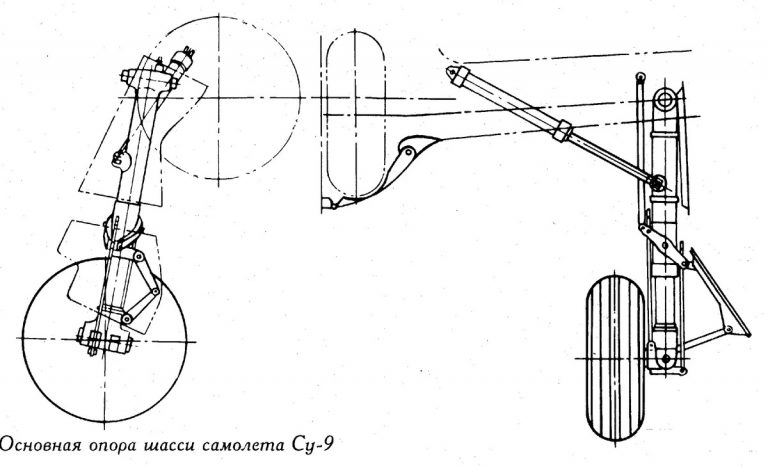

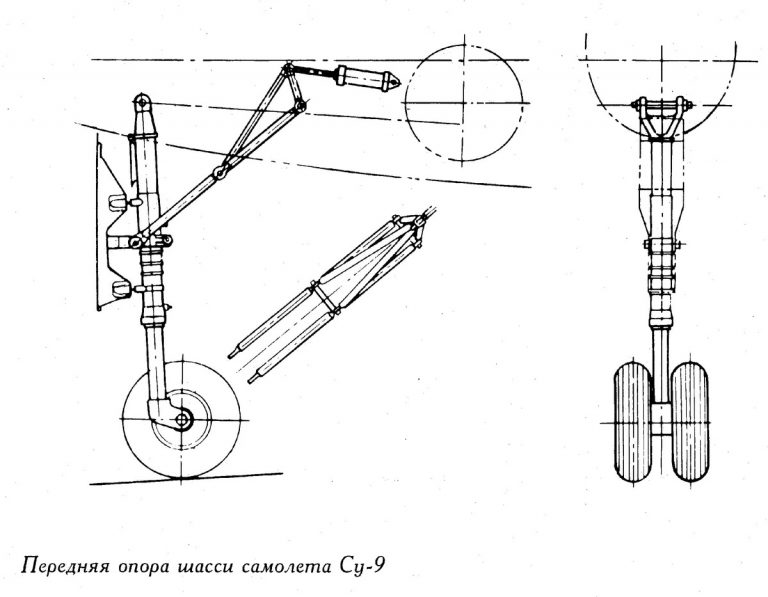

Кабина летчика защищалась стальными плитами и бронестеклом. Спереди толщина бронеплиты достигала 15 мм. Сзади бронеспинка имела толщину в 12-мм. Общая масса брони составляла 119 кг. Крыло самолета свободнонесущее однолонжеронное, состояло из двух консолей и двух концевых обтекателей. В целом крыло имело трапециевидную форму. По рекомендациям ЦАГИ для него было выбрано два профиля. Это ЦАГИ С-1-12 для корневой части и КВ-3-12 для концевой части. Двигатели размещались в специальных мотогондолах под крылом. На крыле размещались элероны и закрылки. Кроме того впервые были установлены аэродинамические тормозные щитки. Это нововведение заносим в плюсы данному самолету. Хвостовое оперение состояло из киля и стабилизатора. Шасси самолета было трехопорным. Основные опоры после поворота на 90-то градусов убирались в крыло по направлению к фюзеляжу, передняя опора убиралась в фюзеляж без поворота.

Силовая установка состояла из двух двигателей РД-10 с расчетный ресурсом в двадцать пять часов. Регулирование тяги в двигателе осуществлялось путем изменения количества подаваемого топлива и площади выходного сечения у реактивного сопла. Управление каждым двигателем осуществлялось при помощи специального рычага (РУД).

Топливная система самолета состояла из двух мягких протектированных баков, которые размещались в фюзеляже спереди и сзади кабины летчика. Кроме того в нее входило четыре топливных насоса, распределительный кран и трубопроводы.

Основные нововведения, реализованные на данной машине.

Особенно хочется отметить некоторые отличия этого реактивного истребителя, которые были применены в нашем авиастроении впервые. Наиболее значимыми из них можно назвать следующие вещи.

- использование стартовых ускорителей;

- тормозной посадочный парашют;

- катапультируемое кресло с увеличенным ходом;

- гидроусилители в системе управления самолетом;

- возможность установки бортовой РЛС;

- аэродинамические тормозные щитки;

- бомбовое вооружение истребителя.

Рассмотрим некоторые из этих нововведений более подробно.

Стартовые ускорители и тормозной посадочный парашют.

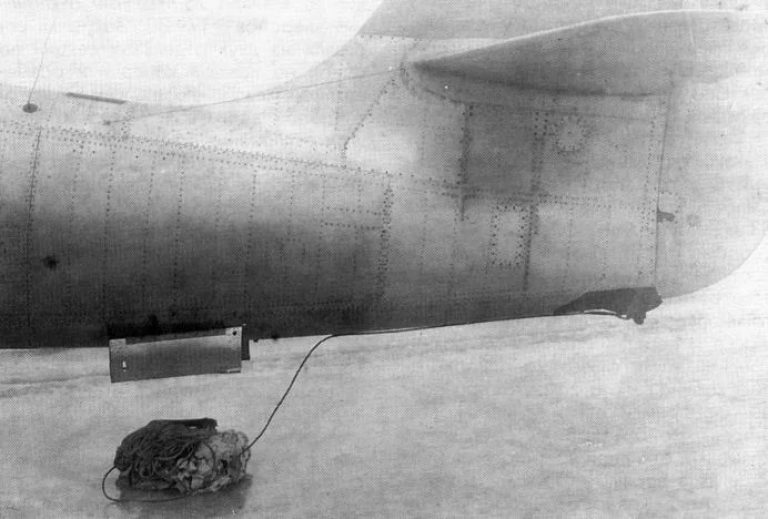

Что касается стартовых ускорителей, то они применялись для сокращения длины разбега при взлете. Их использование давало достаточно существенные преимущества самолету на взлете. Без них длина пробега составляла порядка 910 метров. С ускорителями же она доходила всего до 547 метров. В условиях применения самолета с аэродромов где были короткие ВВП без подобных пороховых ускорителей было не обойтись.

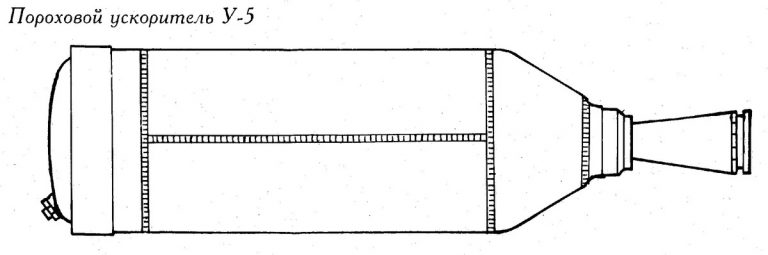

Для справки. Ускоритель У-5. Применялся для сокращения разбега самолета на взлете. Состоял из корпуса, пороховой шашки НМ-4Ш и воспламенителя с тремя электрозапалами. При работе он развивал тягу от 900 до 1200 кг. Работали они от 8 до 14 секунд. Стартовая масса составляла 130 кг. Длина- 1,2 метра. Диаметр- 0,32 метра. Время работы зависело от температуры наружного воздуха.

На Су-9 (первый) применялись два ускорителя типа У-5, которые крепились сзади по бокам от фюзеляжа на специальные замки.

После завершения работы замки открывались и сбрасывали отработанный ускоритель на землю. Что касается тормозного посадочного парашюта, то его применяли для снижения длины пробега при посадке. Она возросла из-за существенного увеличения посадочной скорости реактивных самолетов. С использованием этого парашюта удалось получить снижение пробега на 30 % (c 960 до 660 метров).

Применение катапультируемого кресла.

На самолете решили опробовать и другую новинку тех лет- катапультное кресло. Работы по нему начались в соответствии с приказом НКАП от 26-ого января 1946-ого года. Ввиду увеличения скорости полета при возникновении каких-то внештатных ситуаций существенно снижалось время принятия решения. Летчик может попросту не успеть выпрыгнуть с парашютом, как это осуществлялось на поршневых истребителях военного времени. Создание катапультного кресла велась на основе немецкого образца от самолета Хенкель He-162.

Его конструкция была доработана в результате чего удалось повысить скорость катапультирования примерно на треть. Его модернизацию и доработку проводили под руководством А. М. Родзянского. Все работы были завершены к концу 1946-ого года. После чего его испытывали на экземпляре самолета предназначенного для статических испытаний. Отработку вели с использованием различных манекенов. В 1947-ом году полностью готовое и протестированное кресло было установлено на летный прототип.

Особенности системы управления самолета.

Сама по себе система управления у самолета была смешанная. Самой главной ее особенностью стало внедрение бустерных гидравлических усилителей. Это произошло впервые в практике отечественного самолетостроения. Бустерные устройства служили для уменьшения нагрузок на ручку управления самолетом. Их включили для управления элеронами и рулем высоты.

Устанавливаемое оборудование.

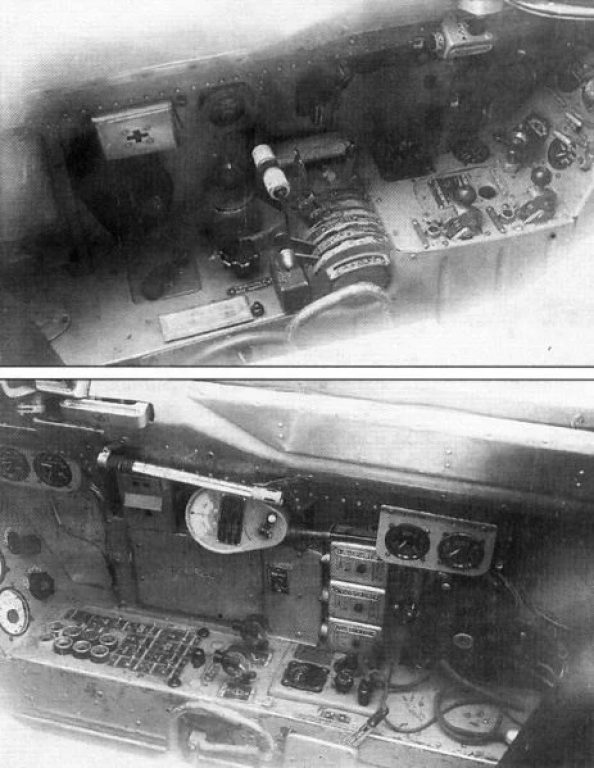

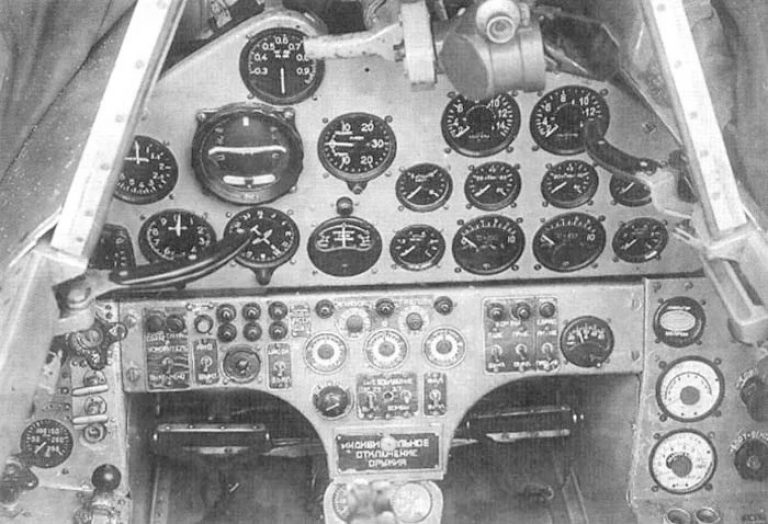

На истребитель установили самое современное тот момент времени радио и навигационное оборудование. Это радиоприемник РСИ-6М и радиопередатчик РСИ-6К, радиополукомпас РПКО-10 и радиовысотомер РВ-2, а также станцию ТОН-2.

Для справки. Радиостанция РСИ-6. Авиационная бортовая радиостанция КВ диапазона. Вес 18.6 кг, дальность связи между самолетами до 50 км. Состояла из применика и передатчика.

Для варианта перехватчика, который создавался на базе Су-9 (первый) предполагалось установить РЛС «Торий». Она позволяла обнаруживать цели на расстоянии от 10 до 12 км.

Состав вооружения

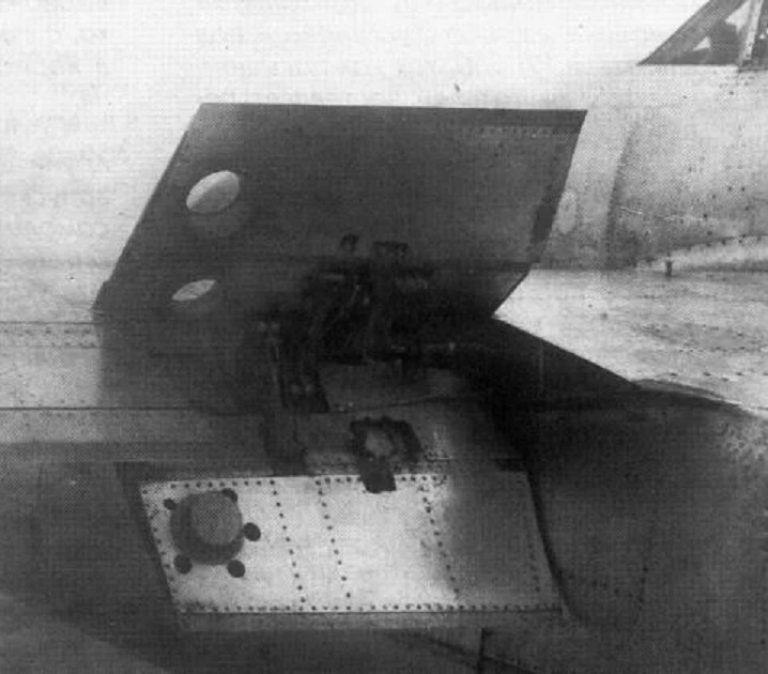

Вооружение истребителя формировалось исходя из поставленных перед ним задач. Оно было стрелково-пушечным с возможностью подвески бомб для нанесения ударов по наземным целям. Пушки размещались в передней части фюзеляжа на неподвижной пушечной батареи. Их состав мог варьироваться в зависимости от комплектации. Базовый вариант включал в себя одну 37-мм пушку НС-37 с боезапасом в тридцать снарядов, а также две 23-мм пушки НС-23 с суммарным боекомплектом в 200 снарядов. Была предусмотрена возможность использования вместо 37-мм пушки более мощной 45-мм НС-45. Еще один вариант комплектации предусматривал использование на батареи только 23-мм пушек НС-23 в количестве 4 штук. Управление стрельбой осуществлялось электрическим способом, кнопки устанавливались на ручке управления. В случае подвески бомб крупнокалиберная пушка демонтировалась. Истребитель мог нести две 250-ти кг бомбы ФАБ-250 или одну ФАБ-500.

Крепились они на специальный держатель, который размещался под фюзеляжем чуть впереди от линии крыла для обеспечения нужной центровки. Бомбы подвешивались на него при помощи лебедки. Истребитель мог осуществлять довольно прицельное бомбометание с пикирования. Для этого он оборудовался прицелом ПБП-1Б.

Выводы

Что можно сказать по итогу. В принципе самолет получился достаточно добротным. Он был насыщен на различные единовременно внедряемые нововведения. И это его несомненный плюс. Да, какие-то из них мы заимствовали у немцев и после необходимых доработок применяли у себя. Кроме того ходит много различных суждений что Су-9 (первый) был полностью скопирован с немецкого Me. 262, хотя это и не верно. Внешне самолеты схожи, но имеют при этом существенные конструктивные отличия. Но так или иначе сейчас это и не важно. Важно то что советская школа самолетостроения получила так необходимый опыт и определенные технологии. И в кратчайшие сроки сумели наверстать наметившиеся во время войны отставание. Спустя каких-то три года после ее окончания мы уже смогли создать лучший реактивный истребитель начала 50-х годов- МиГ-15. Да, Су-9 (первый) не пошел в серию по причинам описанным в предыдущей статье, но тем не менее он оставил определенный след в развитии авиационной промышленности. Некоторые нововведения отработанные на нем использовались уже в последующих проектах.