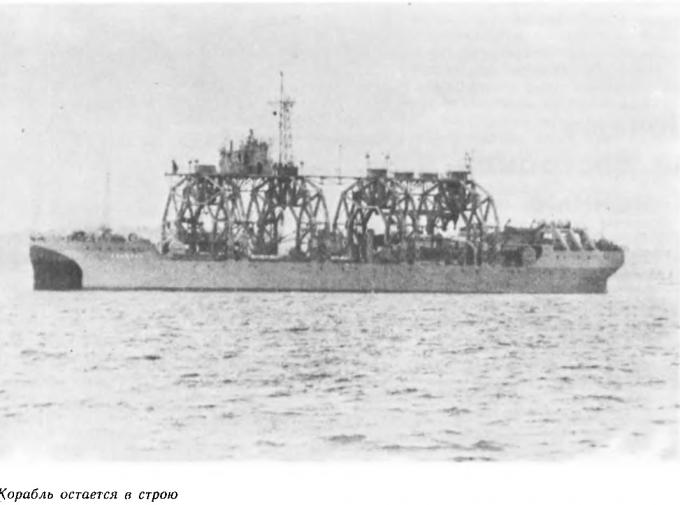

Спасательное судно «Волхов»

Проблема подъема подводных лодок возникла одновременно с их созданием. Ряд аварий, закончившихся гибелью лодок, поставил перед государствами, создававшими подводный флот, вопрос о строительстве специальных судов, предназначенных для подъема затонувших подводных лодок. Первое подобное судно было построено в Германии в 1907 г. фирмой «Ховальдтсверке» по проекту инженера Клитцинга. Длина судна-дока, получившего название «Вулкан», составляла 70, ширина 16,8, осадка 3,2 м, грузоподъемность 500 т. Судно состояло из двух корпусов, соединенных двумя арочными конструкциями. В средней части на двух стальных фермах располагалась платформа с гинями.

«Морской сборник» писал в 1908 г.:

«Постройка «Вулкана» является заблаговременной мерой, принятой германским флотом для обеспечения безопасности как своей единственной наличной погружающейся лодки, так равно и находящихся еще пока на стапеле».

В российском флоте вопрос о строительстве подобного судна возник одновременно с началом разработки проектов новых подводных лодок для Балтийского моря в 1909 г. В результате изучения опыта постройки спасательного судна «Вулкан» Морской генеральный штаб (МГШ) в 1910 г. разработал элементы специального судна для подъема лодок. Необходимость постройки подтвердили успешные действия «Вулкана» при подъеме подводной лодки германского флота U-3 в январе 1911 г. В отношении, направленном фирмой «Ховальдтсверке» начальнику МГШ, на примере этой аварии подчеркивалась

«важность постройки судна-дока типа «Вулкан» для русского флота».

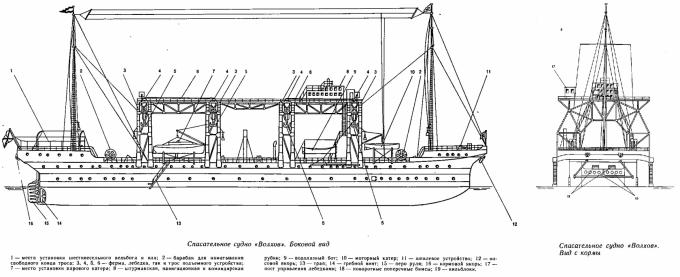

Техническое задание предполагаемого к постройке такого судка разработал отдел сооружений ГУКиС. Оно предусматривало постройку судна, состоящего из двух отдельных частей, соединенных в носу и корме посредством общего бака и юта, а посредине – четырьмя фермами, служащими для подвешивания талей, предназначенных для подъема и докирования подводных лодок. Согласно техническому заданию к проекту наибольшая длина составляла около 96, ширина по мидель-шпангоуту 18, высота борта около 8,5 м, размеры прореза приблизительно 68×8 м, осадка 3,66 м. Судно должно было обеспечивать подъем груза в 800 т с глубины не менее 30 м и не более чем за 2 ч. В качестве главных двигателей планировалась установка двух реверсивных четырехцилиндровых двигателей Дизеля мощностью, достаточной для достижения скорости не менее 10 уз при 240 об/мин. Таким образом, предполагавшееся к постройке судно отличалось от своего прототипа – судна-дока «Вулкан» – бóльшими размерами, грузоподъемностью и скоростью подъема, а также наличием двух дополнительных ферм, что предохраняло от возникновения, в процессе подъема, опасных напряжений в средней части корпуса подводной лодки.

Запросы на постройку судна были посланы 6 апреля 1911 г. на четыре завода: три петербургских – Невский, Металлический, Путиловский, и рижский завод «Ланге и сын», которые к сентябрю 1911 г. представили в Морской технический комитет (МТК) проектные чертежи. Лучшим признали проект Путиловского завода. Наряд отдела общих дел ГУК №3559 от 30 декабря 1911 г. на постройку спасательного судна для подводных лодок был принят Обществом Путиловских заводов к исполнению 25 января 1912 г.

5 мая 1912 г. начальник отдела общих дел ГУК генерал-майор Н.М. Сергеев и уполномоченный Общества Путиловских заводов отставной генерал-майор Г.Ф. Шлезингер подписали контракт на постройку спасательного судна для подводных лодок Балтийского флота водоизмещением 2400 т. Путиловский завод обязывался предъявить корабль к выборочным испытаниям 1 марта 1914 г., к официальным испытаниям (в «полной готовности» – окончание всех работ на судне за исключением внутренней окраски) – с открытием навигации на Неве в том же году. Окончательная сдача предполагалась

«в течение 2 мес. со дня заявления об окончании постройки».

Согласно спецификации, уточнившей техническое задание, судно имело наибольшую длину 96 (между перпендикулярами 87,6), ширину по мидель-шпангоуту 18,574, высоту борта 8,4, осадку при нормальном водоизмещении 3,658 м. Корпуса строились из стали Сименс-Мартена, форштевни и ахтерштевни – стальные, литые или кованые (по выбору завода). Шпангоуты (при шпации 600 мм) собирались из угольников.

Непотопляемость судна обеспечивалась водонепроницаемыми переборками, по высоте доходящими до второй палубы, и наличием двойного дна на протяжении от 12 до 128-го шпангоута; междудонное пространство разделялось водонепроницаемыми флорами.

Три стальные палубы шли без подъема к носу и корме, вторая и третья имели горизонтальные бимсы без поперечной погиби. Бак, ют и верхняя палуба имела погибь 150 мм. На протяжении всех жилых помещений верхняя палуба и палуба на баке и юте накрывались сосновыми досками на всю ширину.

Для плавания во льду толщину обшивки увеличили на длину 12,2 м от форштевня в полтора раза по сравнению с обшивкой на мидель-шпангоуте, опустив ее на 0,91 м ниже грузовой ватерлинии при плавании порожняком и на 0,91 м выше грузовой ватерлинии в полном грузу. Шпация уменьшалась до 400 мм.

Тали, предназначенные для подъема подводных лодок, подвешивались в диаметральной плоскости на четырех поперечных фермах, расставленных на равном расстоянии друг от друга и соединенных продольными балками. Каждая ферма состояла из двух отдельных частей, соединенных между собой посредством диагоналей. Высота пролета ферм составила не менее 10,5 м.

Лебедки подъемного приспособления приводились в действие четырьмя реверсивными электромоторами постоянного тока мощностью 70 л.с. Четыре реверсивных электромотора по 2.5 л.с. вращали барабаны, предназначенные для выбирания свободного конца троса.

Согласно техническому заданию требовалось обеспечить самостоятельное манипулирование каждой из четырех лебедок подъемного устройства. Однако фирма «Ховальдтсверке» (отношение в ГУК от 21 февраля 1912 г.) и Общество Путиловских заводов (отношение в ГУК от 28 февраля 1912 г.) в категорической форме высказались против этого проекта. Рассмотрев представленные ими аргументы, МГШ 17 апреля отказался от этого требования. В окончательном варианте каждая пара гаков (носовых и кормовых) имела между собой гибкую связь в виде грузового троса, который одним концом закреплялся на обойме крайних талей, обходил последовательно шкивы талей и лебедки и наматывался свободным концом на барабан. При таком устройстве исключалась возможность случайного пользования двумя крайними гаками без двух средних, что могло вызвать наиболее опасные напряжения в корпусе поднимаемой лодки. Кроме того, вследствие автоматического выравнивания нагрузок на гаки упрощалось управление лебедками.

Поднятая из воды подводная лодка устанавливалась на двенадцати поворотных поперечных бимсах с сосновыми кильблоками. Бимсы крепились на башмаках литой стали, приклепанных к верхней и второй палубам; свободные концы бимсов фиксировались стальными штырями. Каждая балка рассчитывалась на нагрузку в 100 т при напряжении не более 11 кгс/мм².

В качестве главных двигателей механический отдел ГУК 1 ноября 1911 г. потребовал установки шестицилиндровых дизелей рижского завода «Фельзер» мощностью по 600 л.с. при 310 об/мин, На каждой линии вала между двигателем и упорным подшипником располагались последовательно две динамо-машины постоянного тока мощностью каждая не менее 160 л.с.

Четыре якоря – два носовых и два кормовых – должны были обеспечить жесткую фиксацию судна над местом производства судоподъемных работ.

В число вспомогательных механизмов входили: две спасательные помпы (полной мощностью каждая в 3000 т/ч); паровой котел низкого давления (площадь нагревательной поверхности около 35 м²), предназначенный для отопления и обеспечения действия опреснителей; водоотливная эжекторная система Ильина; два вспомогательных дизель-динамо (для электрических вспомогательных механизмов и осветительной сети напряжением 220 В).

Так как судно предназначалось не только для спасения подводных лодок, но и их ремонта, конвоирования и обеспечения, спецификацией предусматривалось наличие ремонтной мастерской, а также полного буксирного устройства для буксировки и конвоирования 800-тонной подводной лодки. На судне имелись помещения и приспособления для снабжения подводных лодок как пресной, так и дистиллированной водой, маслом, серной кислотой, сжатым воздухом и запасными частями. Кроме того, оборудовались погреба для двадцати торпед.

По контракту завод должен был установить два моторных катера, 14-весельный катер, 6-весельный ял, два водолазных бота. Кроме того, предполагалось добавить (вне суммы отпущенного на постройку кредита) два паровых катера, вельбот и шестивесельный ял.

32-тонный основной и 56-тонный резервный запасы топлива обеспечивали дальность плавания 4000 миль при скорости 10 уз, предусматривался также 50-тонный запас топлива для снабжения подводных лодок.

Экипаж насчитывал 11 офицеров, 4 кондуктора, 60 матросов и машинистов, 24 водолаза; были предусмотрены также помещения для 60 человек сверхкомплектной команды (буксируемой или ремонтируемой подводной лодки), Общие чертежи судна были утверждены Кораблестроительным отделом ГУК 4 октября, а сборка на стапеле Путиловской верфи начата 12 ноября 1912 г. под наблюдением полковника Корпуса корабельных инженеров Н.В. Лесникова; через некоторое время его сменил полковник А.П. Шершов.

Новизна и необычность конструкции строящегося судка, вызвавшие целый ряд затруднений при проектировании, отразились и на сроках постройки, главным образом из-за задержек по утверждению чертежей Кораблестроительным отделом ГУК.

Большие сложности возникли при заказе троса для подъемного устройства. Был запрошен ряд русских и английских предприятий, но только в двух случаях предложили цельный, несрощенный трос требуемой длины. Рассмотрев предложения, Кораблестроительный отдел ГУК 25 июня 1913 г. одобрил восьмипрядный с сердечником из проволочного троса.

В процессе работы над конструкцией гака подъемного приспособления специалисты верфи обнаружили, что конструкция, приведенная на утвержденном чертеже, обладает большим недостатком: не устранена возможность соскакивания троса. В конструкции, предложенной заводом, этот недостаток исправили, однако масса гака составила при этом около 50 кг. В рапорте начальнику ГУК вице-адмиралу П.П. Муравьеву А.П. Шершов справедливо указывал, что

«из-за большого веса отдельных частей гака водолаз не сможет с ним работать».

Поэтому в ноябре 1913 г. ГУК предложил Обществу Путиловских заводов разработать другой гак, исключающий возможность соскальзывания троса и имеющий значительно меньшую массу. Но это было уже после спуска судна.

26 июня 1913 г. строящееся судно зачислили в список флота в класс транспортов под названием «Волхов».

5 августа отсеки, опробованные на водонепроницаемость водой, подготовили для пробы нефтью при температуре 25°С, что и было разрешено ГУК 20 августа. К 14 августа установили все водонепроницаемые переборки, почти закончили сборку палуб и наружной обшивки судна.

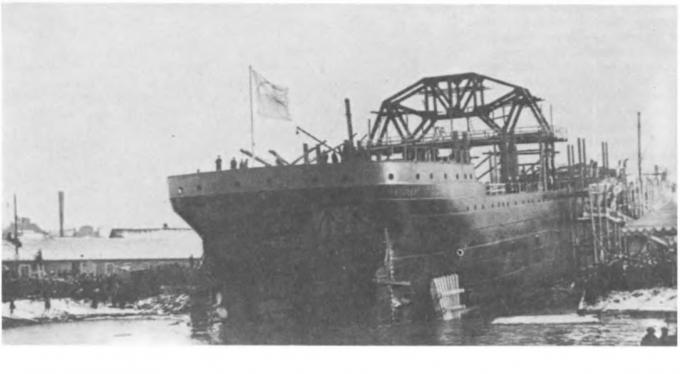

Ко дню спуска степень готовности корпуса составила 59%. Количество установленного металла согласно «Записке о степени готовности к спуску на воду спасательного судна “Волхов”» равнялось 1085 т.

17 ноября 1913 г., в 3 часа дня «Волхов» спустили на воду (углубление носом – 2,3, кормой – 1,7 м). Во время спуска произошла задержка корпуса на стапеле, поэтому на следующий день комиссия под председательством капитана 1 ранга В.К. Дитерихса (при участии представителей Путиловского завода) проверила состояние корпуса, швов и заклепок и не обнаружила никаких деформаций. Согласно акту об осмотре № 3354 от 20 ноября 1913 г.,

«замедленный спуск не отозвался на прочности частей корпуса».

Постройка «Волхова», и без того шедшая с опозданием против контрактных сроков, с началом войны еще более замедлилась. К 1 октября 1914 г. готовность судна составляла лишь 74%. Оцинковка, окраска, цементирование и изоляция были выполнены наполовину, установка мачт, рангоута и такелажа еще не начиналась.

Законченное к июню 1915 г. судно испытывали, ввиду военного времени, по сокращенной программе. Однако и при этом часть испытаний проводилась уже после приемки судна (испытания воздухопроводной магистрали, компрессоров, разделителей).

При первом пробеге 23 июня 1915 г. скорость составила 9,6, при втором – 8 уз. Число оборотов левого двигателя 235–245, правого – 250–260 об/мин. Разница в 1,6 уз при почти одинаковой работе двигателей побудила комиссию считать испытания несостоявшимися. На повторных испытаниях 30 июня средняя скорость составила 10,34 уз при числе оборотов левого двигателя 265, правого – 260 об/мин.

Параллельно испытали подъемное устройство. Разработанная в 1912 г. программа испытаний предусматривала подъем груза с глубины 55 м, а также подъем с воды подводной лодки водоизмещением не менее 600 т, установку ее на кильблоки и спуск обратно на воду. Так как в условиях военного времени выделить для испытания подводную лодку оказалось невозможным, Адмиралтейств-совет 23 июня утвердил программу испытаний «путем подъема баржи соответствующего тоннажа», что и было сделано. По отзывам комиссии, подъем баржи водоизмещением 440 т прошел «вполне гладко»; скорость подъема составила 0,46 м/мин, хотя перегрузка динамо-машин составила при этом 40% (вместо 25% по спецификации).

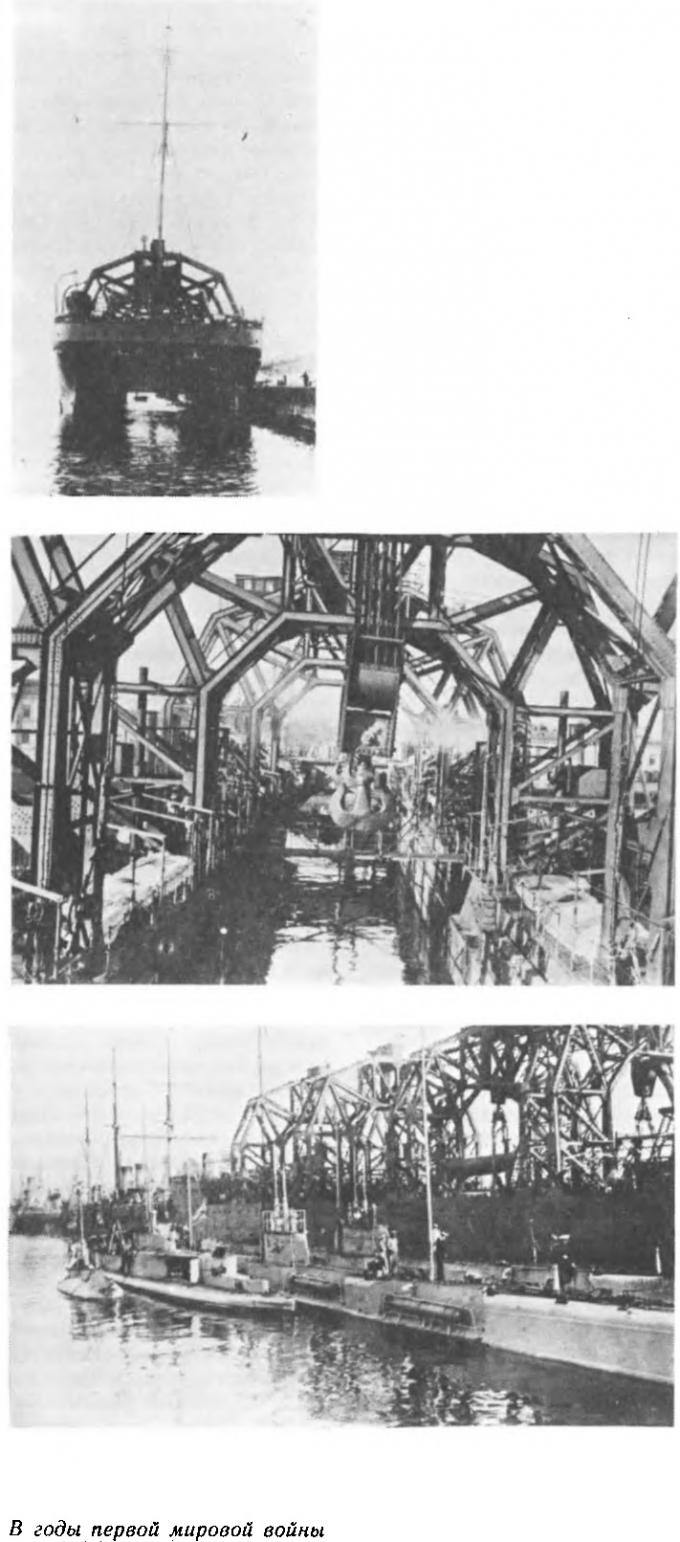

Составленный 1 июля 1915 г. акт комиссии о приемке спасательного судна удостоверял, что сдача корабля состоялась с опозданием на год против контрактного срока. 14 июля с подъемом Военно-морского флага «Волхов» начал кампанию, войдя в состав Дивизии подводных лодок Балтийского флота в качестве плавучей базы. При этом «Волхов» обслуживал и английские подводные лодки типов «Е» и «С» во время их базирования в Ревеле.

По прямому назначению – как спасательное судно – «Волхов» впервые использовали в июне 1917 г. 5 июня во время учебного погружения в Люме затонула на глубине 27 м подводная лодка АГ-15. Причиной ее гибели послужил открытый во время погружения кормовой люк. 18 подводников погибли.

9 июня «Волхов» прибыл из Ревеля в Люм. Ввиду позднего времени (20 ч) работы начались на следующий день утром. Кроме «Волхова» в спасательных работах участвовали плавбаза «Оланд», пароходы «Черноморский № 2», «Карин», «Эрви», «Геро», ледокол «Аванс». К 10 ч 30 мин водолазы установили буйки над местом гибели лодки, но при маневрировании «Карин» снес два буйка, и все пришлось начинать сначала. После повторной установки буйков «Волхов» попытался встать точно над лодкой (так, чтобы буйки находились во внутреннем бассейне судна), однако из-за сильного ветра якоря наветренного борта не держали грунт, и судно дрейфовало. Попытки продолжались до полудня 11 июня, и лишь после того, как «Оланд» и «Эрви» встали вблизи «Волхова» с наветренного борта и подали на ют перлинь, удалось занять требуемое место. 13 июня в 13 ч начался подъем лодки. Оказалось, что лодку настолько сильно засосало в песочную мель, что потребовалась двухчасовая промывка грунта под ее корпусом. Сдвинуть лодку удалось лишь в 19 ч 15 июня. После подъема лодки из нее откачали воду и извлекли тела погибших моряков. 22 июня «Волхов» привел ее в Ревель, где в течение месяца она была отремонтирована мастерскими судна.

В сентябре того же года «Волхов» поднял подводную лодку «Единорог», которая 31 мая в районе Эро из-за ошибки в счислении налетела на подводную каменистую гряду (при скорости около 13 уз) и проползла по ней всей длиной корпуса. От ударов о камни на лодке сорвало с фундаментов дизели, полностью разрушило носовую балластную цистерну, а в обшивке прочного корпуса образовались три пробоины. Сняв лодку с камней, ее попытались отбуксировать в порт, но она затонула на глубине 13,5 м. 20 сентября «Волхов», конвоируемый поочередно эсминцами «Бурный», «Боевой» и «Меткий», прибыл из Ревеля в Эре для подъема лодки. Работы проходили с 23 по 25 сентября. Положительную роль сыграл опыт подъема лодки АГ-15, и в 7 ч 30 мин «Единорог» благополучно достиг поверхности, несмотря на то, что взрыв баллона со сжатым воздухом задержал проведение работ приблизительно на 3 ч. 27 сентября «Волхов» привел лодку в Ганга, а 30 сентября – в Гельсингфорс.

23 декабря того же года «Волхов» вернулся в Ревель, где оставался до февраля 1918 г. Угроза захвата кораблей Балтийского флота германскими войсками заставила провести срочную эвакуацию Ревельского порта, и 11-13 февраля «Волхов» совершил переход в Гельсингфорс. 12 апреля (здесь и далее даты приведены по новому стилю), после ухода из Гельсингфорса основных сил Балтийского флота, на «Волхове», предназначенном для интернирования, был поднят синий флаг с андреевским крыжем, а оружие было сдано на транспорт «Рига». К 15 апреля на корабле остались 13 человек команды.

В начале мая Советское правительство потребовало выпустить из Гельсингфорса оставшиеся там корабли. В их число вошел и «Волхов». 10-11 мая он принял 242 пассажира и 11 мая вышел из Гельсингфорса; до выхода на фарватер его сопровождал немецкий ледокол. 12 мая «Волхов» благополучно прибыл в Кронштадт, а затем в Петроград.

15 мая на судне впервые подняли красный флаг, а 22 мая «Волхов» перешел к Балтийскому заводу и приступил к ремонту подводных лодок, поврежденных во время Ледового похода. До конца осени 1918 г. с его участием отремонтировали подводные лодки «Рысь», «Вепрь», «Минога», «Макрель», «Окунь» и «Касатка».

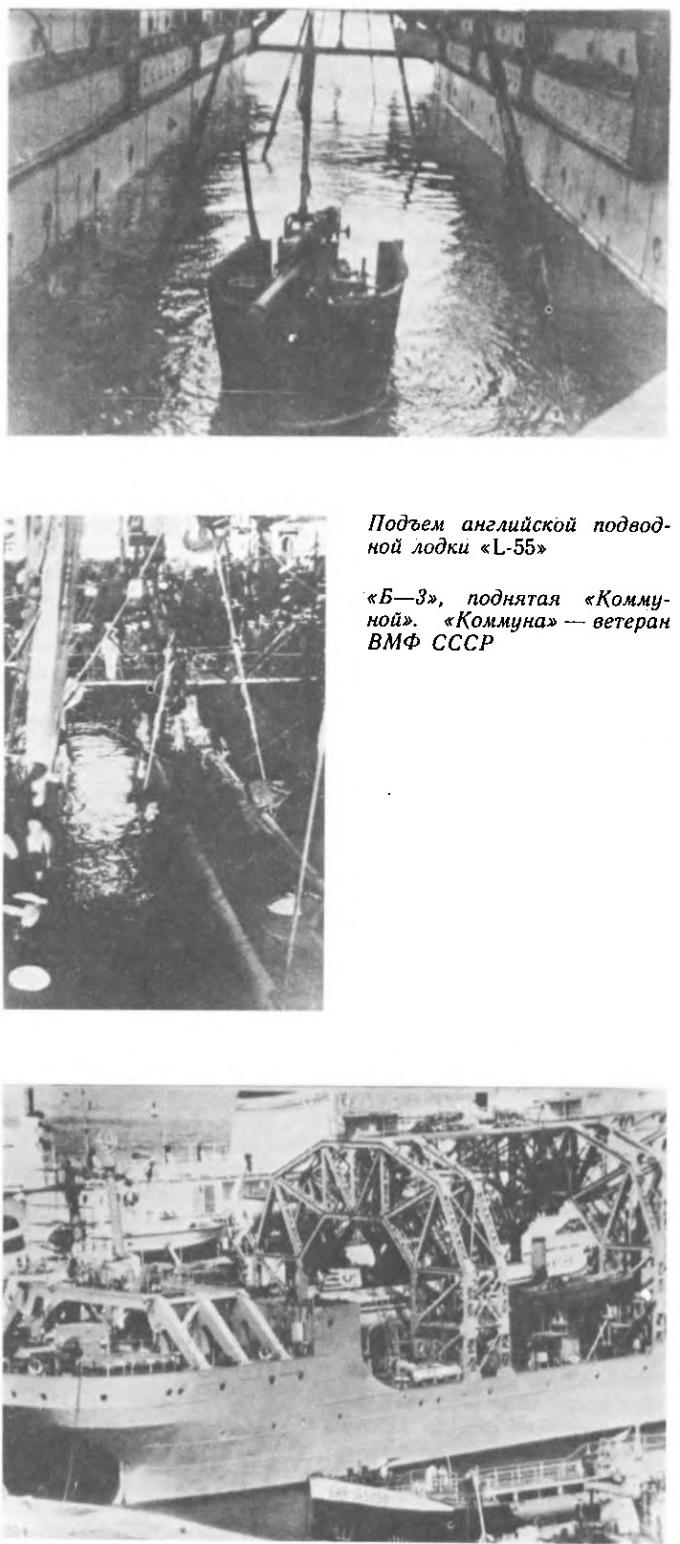

31 декабря 1922 г. «Волхов», как и многие другие корабли РККФ, получил новое название – «Коммуна». Входя в состав бригады подводных лодок Морских сил Балтийского моря, «Коммуна» выполняла роль плавбазы. В августе 1923 г. ею проведена операция по подъему сторожевого корабля «Копчик», затонувшего 7 июня 1923 г. в районе полуострова Хайлода. С 15 мая по 13 сентября 1928 г. «Коммуна» находилась в подчинении ЭПРОНа. В этот период, в числе прочих, 11 августа была поднята английская подводная лодка L-55. 11-13 июля 1933 г. с глубины 20 м «Коммуна» подняла подводный минный заградитель «Рабочий», затонувший 22 мая 1931 г. на траверзе Эрасгрунда после столкновения с подводной лодкой «Красноармеец», 24 июля он был приведен в Кронштадт.

25 июля 1935 г. «Коммуна», базировавшаяся в Кронштадте, снялась с якоря и полным ходом направилась в район острова Лавенсаари, где несколько часов назад во время маневров затонула подводная лодка Б-3. 27 июля «Коммуна» прибыла в район катастрофы, но начать работы не смогла – мешал сильный ветер.

30 июля ветер стих, и начались водолазные работы, а 2 августа – подъем лодки. В 18 ч 40 мин показался из воды перископ, а в 19 ч – сама лодка. В Кронштадт на траурную церемонию извлечения из лодки тел погибших подводников 3 июля на «Коммуну» прибыли командующий КБФ Л.М. Галлер, начальник политуправления балтийского флота А.С. Гришин, 2-й секретарь Ленинградского обкома М.С. Чудов и председатель Ленгорисполкома И.Ф. Кодацкий.

В 1938 г. была поднята затонувшая около Ораниенбаума лодка М-90.

В годы советско-финляндской и Великой Отечественной войн «Коммуна» использовалась в качестве плавбазы, обеспечивая базирование подводных лодок и катеров КБФ.

И сейчас корабль-ветеран остается в строю. «Коммуна» продолжает службу в составе Краснознаменного Черноморского флота. Нет сомнения в том, что «Коммуна» заслуживает после окончания службы на флоте стать кораблем-памятником отечественного кораблестроения.

По материалам ЦГАВМФ, ф. 401, 418, 421, 876, р-172

источник: М. А. БОГДАНОВ «Спасательное судно «Волхов»» // сборник «Гангут», вып.1