Русско-турецкая война 1735-1739 годов, часть III. Кульминация (Russia Pragmatica III)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать свой альт-исторический цикл Russia Pragmatica III, и сегодня настал черед третьей статьи по русско-турецкой войне 1735-1739 годов. Рассказано будет о завершении конфликта, кампании во Фракии, Аркадиопольском мирном договоре, и многом другом.

Содержание:

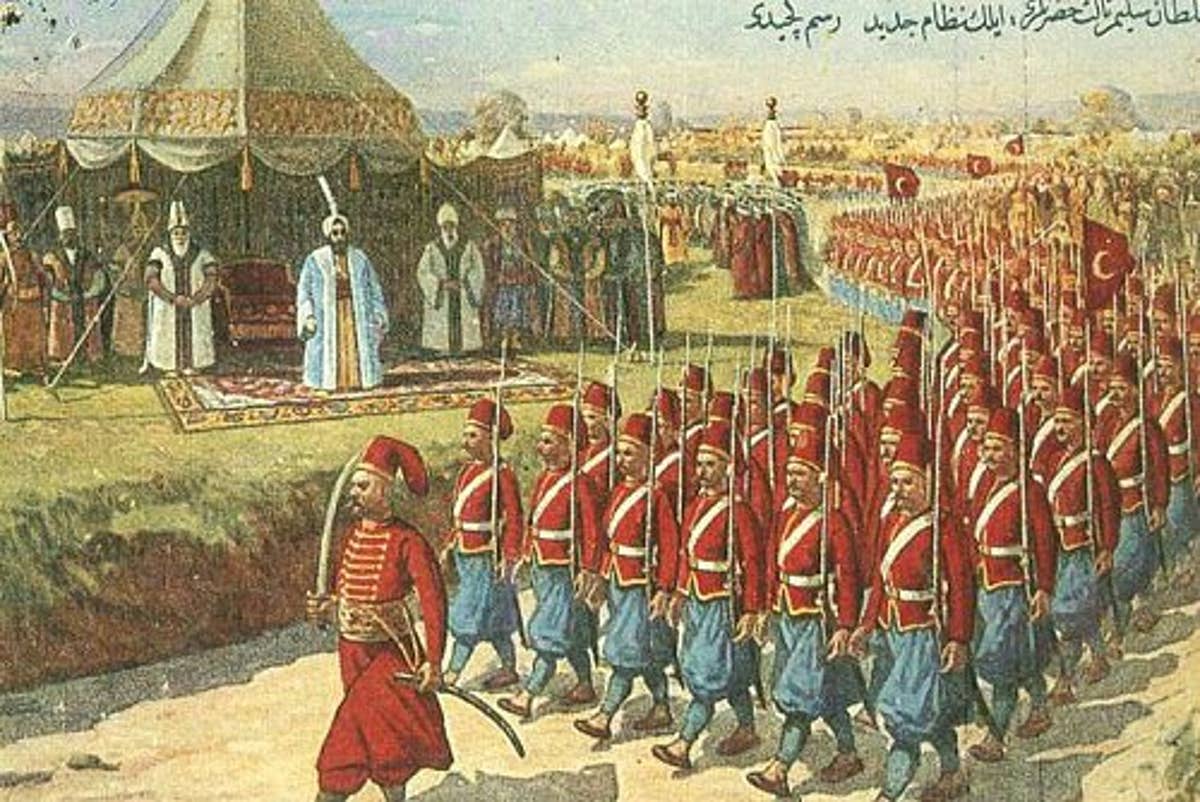

Кампания 1737 года

Софийская битва имела еще одно последствие для обеих воюющих сторон. Османский низам, на который делал ставку Ахмет-паша, зарекомендовал себя лучше традиционных турецких войск, и уже стало ясно, что только на него можно возлагать какие-либо надежды – но в сражении он понес огромные потери, и требовалось много времени чтобы восполнить их, и восстановить регулярные подразделения султанских войск. Россия также понесла большие потери, но после такой победы над турками под ее знамена стали массово стекаться балканские народы, жаждавшие свергнуть османское владычество. Стали формироваться новые дружины, полки и бригады милиции, которые русское командование использовало для тыловой службы и в качестве гарнизонов. Однако еще в 1736 году войну России объявил Надир-шах, провозгласивший себя правителем Ирана, и за считанные месяцы опустошил Закавказье, дойдя до берегов Черного моря и Абхазии. Вместо планируемых перебросок войск с востока пришлось отправлять туда все новые и новые полки. Дошло до того, что у армии Михаила Голицына изъяли всю гвардию, заменив ее полками, подходящими из Польши, где уже завершалось подавление антисаксонских выступлений. А в марте 1737 года сам Голицын покинул этот мир в возрасте 61 года, и командование пришлось принять Миниху, которого за успешную кампанию против турецких крепостей сделали фельдмаршалом. Тот, имея в своем распоряжении до 70 тысяч человек, в основном балканского ополчения, решил ограничиться вытеснением турок с тех территорий, которые они еще контролировали, к чему и приступил в марте месяце.

Имелась в этом году и большая дипломатическая победа – к участию в войне удалось привлечь Габсбургов. Австрия уже давно косо смотрела на Османскую империю, и хотела урвать как можно больше ее территорий, чему сильно мешал русский протекторат над Дунайскими княжествами. Однако вне этого протектората оставалась еще Босния и Герцеговина – достаточно обширная территория, населенная вперемешку православным, католическим и мусульманским населением. Россия еще с 1735 года пыталась ценой этих территорий привлечь к войне австрияков, но те тянули до последнего, желая прийти на все готовенькое, и после Софийской битвы решили, что время настало. Впрочем, легкой войны у них все равно не вышло – боснийские мусульмане и даже христиане не желали менять шило на мыло, т.е. турок на австрийцев, и организовали достаточно масштабное народное сопротивление воинству Габсбургов [1]. В результате этого они попросту увязли в войне за этот кусочек Балкан, и их планы пошли прахом. Впрочем, императору Карлу VI следует отдать должное – осознав, что полный захват Боснии и Герцеговины займет немало времени, он решил действовать не интригами, а силой, и потому отправил на помощь русской армии Миниха 20-тысячный корпус фельдмаршала Вильгельма Рейнхарда фон Нейпперга. Два немца быстро нашли общий язык, и наладили, вероятно, одно из лучших взаимодействий между войсками австрияков и русских в истории.

Ахмет-паша, стремясь выиграть время для формирования новой армии, решил ограничиться малой войной, в результате чего выбранная осторожная стратегия Миниха сыграла ему только на руку. Мобилизовав арабскую и курдскую конницу, он перебросил ее в Европу, и вместе с остатками татар развернула масштабную войну на русских коммуникациях, что сильно затруднило наступление. Кроме того, мусульманские конники то тут, то там устраивали резню христиан, что лишь усугубляло ситуацию – но и ожесточало местное население. Становилось понятно, что при таком раскладе балканские христиане останутся под угрозой, если не обеспечить их защитой, и оставить под контролем Османской империи, в результате чего война постепенно приобретала вид освободительной. Впрочем, подобные вопросы все равно не облегчало задачу Миниху и его войскам, которые решительно увязли в своем продвижении на юг. За кампанию 1737 года союзникам так и не удалось занять все Балканы. Отдельные части Албании, а также Южная и Восточная Фракии остались под контролем турок, численность которых постепенно возрастала. Ахмет-паша все же смог добиться поставленной цели – выиграть время, и собрать новую 120-тысячную армию, состоявшую из низама, курдов, арабов и татар. Правда, за это же время турки потеряли не только территории, населенные балканскими славянами, но и греками, так как в Эгейском море вовсю свирепствовали эллинские повстанцы и Балтийский флот.

Архипелагская экспедиция

Автономная Греция была создана еще в 1715 году, и как и прочие княжества управлялась русским наместником, который управлял внутренними делами автономии и следил за выплатами денег султанской казне. На должность наместника в 1731 году назначили Ивана Матвеевича Игнатова – младшего сына уже покойного генерал-губернатора Казани, который некогда поспособствовал примирению между Россией и башкирами. От отца этот человек унаследовал острый и холодный ум, талант к интригам, но также имел и неплохие дипломатические навыки. Это позволило ему быстро завоевать популярность среди эллинов, и развернуть масштабную антитурецкую агитацию, в результате чего в 1735 году грянуло масштабное восстание не только греков, но и арнаутов – православных албанцев. Повстанцы быстро заняли Фессалию и Эпир, большинство островов Эгейского моря и даже высадились на Крите, но на этом их продвижение вперед замедлилось из-за недостатка оружия, артиллерии и военной организации. А в 1736 году турки выделили против них значительный наряд сил, и лишь партизанская война на суше и море позволяла какое-то время сдерживать их натиск.

Еще до войны существовали планы по отправке в Средиземное море Балтийского флота, но уже на стадии теоретической проработки возникли большие сложности, а командные чины флота слишком много осторожничали, опасаясь, что в таком отрыве от своих баз русские корабли будут потеряны зря. Опасались отправлять весь флот с Балтики и по другой причине – в Швеции намечалась смута, не исключен был военный конфликт с ней, что требовало присутствия флота на севере Европы. В результате перед тем, как начать снаряжение экспедиции с Балтики, пришлось решать множество политических и организационных вопросов, что затянуло вынесение окончательного решения, и в плавание корабли отправились лишь в начале 1737 года. Однако еще в 1732 году в качестве полумеры была создана Средиземноморская эскадра – небольшое соединение кораблей, присылаемых с севера, для поддержки эллинов в случае конфликта. В 1735 году она была представлены 1 линейным кораблем, 3 фрегатами и 3 шнявами под началом командора Анатолия Третьякова – мелкого дворянина, двоюродного брата исследователя Восточной Сибири, который добился высокого положения на флоте благодаря хорошим морским и отличным дипломатическим навыкам. Но этих сил было явно мало, а у турок рядом был большой флот, из-за чего Третьяков был вынужден ограничиться поддержкой греческих корсаров в Эгейском море, да поддержкой их десантов. При этом к началу 1737 года он успел потерять 1 фрегат и 2 шнявы в боях с турками или по навигационным причинам, хотя с фрегата в результате удалось снять всю артиллерию и команду. Без Балтийского флота в Греции у союзников явно было мало надежд на окончательную победу – но тот все же прибыл в середине 1737 года. Возглавлял его адмирал Наум Сенявин – герой Северной войны, один из первых действительно талантливых русских флотоводцев. Количество проблем, которые пришлось ему преодолеть при организации экспедиции, невозможно описать, но твердая воля самого адмирала и великого князя Петроградского, который также прибыл в Средиземное море в качестве младшего флагмана, и участвовал в снаряжении кораблей, сделали свое дело. Всего после прибытия подкрепления с Балтики у адмирала Сенявина в распоряжении оказались 18 линейных кораблей, 6 фрегатов, 5 шняв и 2 бригантины, а также большое количество легких греческих судов, которые можно было использовать в качестве каперов и разведчиков.

Командир османского флота, Сулейман-паша, на личном опыте убедился в том, что с русскими на море тягаться опасно, и не стремился после поражения в Черном море опять ввязываться в баталию. Однако одно дело Черноморский флот, оперировавший из развитой базы в Севастополе, и совсем другое – Архипелагская экспедиция, которая проплыла вокруг всей Европы, истрепалась по дороге, и не имела твердой опоры в регионе в виде развитой военно-морской базы. И в этом Сулейман-паша увидел возможность нанести русским поражение хотя бы в Эгейском море. За короткое время были отремонтированы все поврежденные ранее корабли, набраны новые экипажи, усилена артиллерия. Всего турки смогли собрать 38 линейных кораблей, галеонов и фрегатов – большую армаду, в два раза превышавшую численность русского флота. Как и в прошлый раз, турки максимально усилили свои абордажные команды, причем в две волны – сначала корабли набирали солдат в Стамбуле, а затем должны были принять на свой борт часть войск в Малой Азии, в Смирне. Сулейман-паша планировал провернуть это быстро, и обрушиться на русских внезапно, но греческие корсары обнаружили его еще на выходе из Дарданелл, и о противнике быстро узнал адмирал Сенявин. На совете флагманов и капитанов некоторые высказались за осторожные действия, но великий князь Петроградский, а вместе с ним и большинство офицеров, выступили за агрессивные действия, мотивируя это тем, что черноморцы корабли противника не считали, и одержали победу, так и им, балтийцам, этого делать не стоит [2]. В конце концов, адмирал Сенявин согласился с ними, и было решено атаковать.

Чесменское сражение (06-07.08.1737)

Сенявин попытался перехватить турок на подходе к Смирне, куда они явно направлялись за подкреплением. Перед боем он принял на борт некоторое количество греческих повстанцев, дабы усилить собственные абордажные команды, а часть греческих кораблей приказал использовать в бою в качестве буксиров на тот случай, если вдруг какой-то из линейных кораблей лишится хода, и должен будет покинуть строй. Первоначальный план предусматривал охват вражеского строя собственной линией баталии, со взятием головных врагов в два огня, и постепенным разрушением строя капудан-паши. План этот вызвал определенные нарекания со стороны капитанов, но предложить вменяемую альтернативу они не смогли. Не смог Балтийский флот и перехватить турок на подходе к Смирне – они шли под попутным ветром быстрее, чем планировалось, в результате чего их банально упустили, и в ночь с 5 на 6 августа 1737 года их пришлось догонять, причем погода была облачная, и двигаться вперед довелось в кромешной темноте, не зная, где враг, а где союзник.

С рассветом оказалось, что русские корабли вплотную приблизились к хвосту турецкой колонны, и практически сразу же завязался бой. На какое-то время балтийцы получили локальное преимущество, и метким огнем артиллерии нанесли туркам значительный урон, но затем Сулейман-паша развернул свою армаду, и русским пришлось туго. На турецких линейных кораблях стояли очень тяжелые пушки, которые наносили колоссальный урон по корпусам русских линейников, проделывая громадные пробоины и выводя из строя за раз по нескольку десятков человек. Еще больше ситуация усугубилась после того, как турки стали сближаться для абордажного боя, дабы реализовать свое превосходство. Сражение превратилось в безобразную свалку, где русским приходилось драться в меньшинстве. Сенявин вполне мог бы и проиграть бой, если бы не команды трех линейных кораблей – 100-пушечных «Императора Петра I» и «Императора Иоанна III», флагманских судов флота, и 84-пушечного «Лесное». Эти гиганты, несущие на своем борту тяжелую артиллерию, развили столь быстрый и меткий огонь, что после нескольких залпов небольшие турецкие галеоны и фрегаты превращались в изуродованные груды дерева и парусины, залитые кровью. Свой вклад внести и греческие корабли, которые в нарушение приказа Сенявина сцеплялись с русскими кораблями, которым угрожали турки, и присоединялись к их защитникам в абордажном бою. Оба русских флагмана – и Сенявин, и князь Петроградский – в ходе перестрелок получили ранение, при этом князь лишился левой руки, но отказался покидать верхнюю палубу «Иоанна», продолжая командовать боем. Упорно, даже одержимо, сражались и остальные русские экипажи. По сути, это и спасло балтийцев – после полутора часов боя Сулейман-паша, еще даже не задействовав все свои корабли в сражении, скомандовал отход, и отвел свой побитый флот в находившуюся рядом Чесменскую бухту.

Потери русских были серьезными – 2 линейных корабля медленно тонули, еще 4 оказались тяжело повреждены, и не могли участвовать в сражении без серьезного ремонта. Убыль в людях превысила отметку в тысячу человек. Однако турки так и не смогли захватить ни один корабль балтийцев, и потеряли 8 галеонов и фрегатов под огнем тяжелой русской артиллерии. Кроме того, они оказались фактически заперты в Чесменской бухте, где плотно сбились у берега, приготовившись к отражению русской атаки под защитой крепостной артиллерии. И русские, несмотря на большие потери, действительно стали планировать ее. Сенявин предложил на рассвете ворваться в бухту, и расстрелять на короткой дистанции турецкие суда, пользуясь их невыгодным расположением на стоянке, но командор Третьяков предложил альтернативный план – использовать сначала брандеры. Эту идею тут же подхватили остальные офицеры, и даже присутствовавшие греческие капитаны, которые взялись выполнить опасное предприятие. Всего за вечер в авральной обстановке снарядили 4 брандера, начиненные горючими материалами и бочками с порохом, и под покровом ночи русские и греки отправились в Чесменскую бухту. Их прикрывали шнявы и бригантины под командой командора Третьякова. Турецкие патрули обнаружили их, но Третьяков смог связать их боем, и брандеры проникли в бухту незамеченными. Правда, из-за устроенного переполоха турки были на чеку, и командиры брандеров решили подождать какое-то время, оставшись в тени, пока турки успокоятся, и лишь затем приступить к диверсии.

Успокоились турки только под утро, и брандеры сцепились со своими целями лишь когда на востоке забрезжил рассвет. Один из брандеров был обнаружен, и расстрелян османами, а экипаж его в результате погиб. Остальные же три успешно достигли своей цели, команды подожгли фитили, и покинули плавучие бомбы. Вскоре раздались мощные взрывы, и над турецкими кораблями поднялось зарево пожара, которое стало перекидываться с одного корабля на другой. Началась паника, некоторые не особо дисциплинированные команды принялись палить по воде, везде видя новые брандеры. Вскоре им ответили орудия русских кораблей – их осталось мало, всего 12 потрепанных линейных кораблей при нескольких фрегатах, но адмирал Сенявин решил, что он не имеет права не воспользоваться удачной диверсией, и там, куда не доходило пламя пожаров, дело довершала артиллерия. Оказать ему организованное сопротивление турки уже не могли, в результате чего к полудню все закончилось. Из 30 вошедших в Чесменскую бухту османских кораблей не уцелел ни один, а адмирал Сулейман-паша погиб во время взрыва крюйт-камеры на собственном флагмане. Потери турок доходили до 9 тысяч человек убитыми и раненными. По иронии судьбы, именно когда остатки флота уже догорали на рейде, из Смирны по суше стали подходить войска, предназначенные для усиления абордажных команд уже не существующих кораблей.

Победа балтийцев была полной – османский флот попросту перестал существовать. На радостях греки, которые также приняли участие в сражении, раздобыли на островах Эгейского моря вина, и Балтийский флот, встав на якоре у Митилины, захваченной повстанцами еще раньше, неделю предавался возлияниям и ликованию. А пока они вовсю праздновали, в Фессалии и Македонии вновь активизировались сражения – ведь флот прибыл не сам, а с Балтийской дивизией морской пехоты на борту, которая, высадившись на материке, стала костяком, вокруг которого быстро собрались эллины и арнауты, и нанесли мощный удар по туркам. В начале октября они даже осадили Салоники, и флот, опомнившийся после победы, принял самое активное участие в осаде города, который сдался за 3 дня до празднования нового 1738 года. Параллельно с осадой Салоник греки и русские брали штурмами и осадами мелкие крепости, включая Крит, где Сенявин сразу же облюбовал глубоководную бухту Суда. В Стамбуле же, лишившись флота, все пребывали в крайне подавленном состоянии. Лишь Ахмет-паша оставался оптимистично настроен, так как формирование полков низама в целом шло достаточно успешно, и в следующем году он надеялся остановить русских на суше. Потеря флота была неприятным событием, но исход войны не решала, ибо главные сражения должны были вскоре развернуться во Фракии.

Кампания 1738 года

Зима 1737-1738 годов ознаменовалась одним важным событием. В самом начале войны симпатии албанцев фактически разделились – те, что ранее служили османам, поддержали турок, в то время как христиане стали примыкать к восставшим славянам и грекам. При встрече на поле боя они, как правило, договаривались, и не сражались друг с другом, ибо для албанцев важно было то, что они – албанцы, и лишь дальше начинались религиозные и племенные различия, да и истовых мусульман среди них было еще немного, а вот криптохристиан хватало с избытком. Поражения турок под Софией и у Чесмы, утопление в крови Фракии, ухудшение отношения султанского правительства к нерегулярным войскам вызвали серьезные сомнения в правильности своего выбора тех албанцев, которые сражались за турок. В результате этого, когда установилось зимнее затишье, в Салоники прибыли представители протурецких племен, которые пожелали перейти на сторону России и балканских народов. Переговоры возглавили великий князь Петроградский и командор Третьяков. Князь вызывал у албанских воителей, ценивших храбрость и доблесть, бурный восторг, а тот в свою очередь как родственник царя и политик пообещал албанцам не применять против них никаких репрессий, принять под защиту от имени России, и вообще дружить точно так же, как дружили русские с греками, болгарами, сербами, валахами и черногорцами.

В результате этого кампания началась с перехода албанской племенной конницы на сторону России, что оказалось серьезным ударом по позициям турок – теперь из конницы у них оставались в основном арабские и курдские ополчения, уступавшие по своим боевым качествам регулярной коннице Российской империи. Однако с пехотой Ахмет-паше удалось добиться большого прогресса, да и численность войска все еще была большой – около 120 тысяч человек, из которых половина была представлена пешими, и несколькими конными («драгунскими») полками низама, гораздо более боеспособными, чем традиционные турецкие воинства. Основное войско его располагалось у Филибе, еще несколько вспомогательных корпусов держали его фланги. Были усилены крепости и оборона городов, и составлен четкий план грядущей кампании. Случайно, или благодаря работе шпионов, но Ахмет-паша угадал планы русского фельдмаршала Миниха, который имел 80 тысяч полевого войска (включая 20 тысяч австрийцев фон Нейпперга), и собирался вести агрессивное наступление. Задачей Ахмет-паши стало изматывание русских в обороне, с последующим сокрушающим ударом.

И Миних поначалу целиком оправдал надежды своего франко-турецкого визави. Весной началось наступление союзников, с ярко выраженным стремлением окружить турок у Филибе путем наступления из Добруджы и Южной Фракии. Почти сразу же план пошел крахом – греки и албанцы, наступавшие с юга, были отбиты турками с большими потерями, и закрепились на рубеже реки Струма, не двигаясь вперед, но и не собираясь отступать. В Софии начались проблемы со снабжением, так как фельдмаршал свято блюл свою традицию игнорировать эти маловажные детали, а ситуация с провиантом тем временем становилась все хуже и хуже, и подвоз приходилось устраивать под Дунаю на кораблях аж из Азовского моря. Снабжение группировки в Добрудже было вовсе отвратительным, требовалось остановиться и как следует организовать логистику – но Миних рвался к победам и славе, и, казалось, был равнодушен к небоевым потерям своих людей. А потери росли, так как по Балканам, охваченным войной, прокатилась эпидемия чумы, косившая и мусульман, и христиан. В конце концов, Миних был вынужден начать лобовое наступление на Филибе, но Ахмет-паша не принял бой, и стал отводить свои войска, постоянно огрызаясь в арьергардных боях. Казалось, что его план вот-вот будет выполнен…

Но сработали сразу несколько факторов. Во-первых, русские войска и их союзники даже при недостатке снабжения дрались упорно, решительно и до последнего, все еще помня сожженную Фракию и Софийскую битву, и желая раз и навсегда сокрушить турок. Во-вторых, чума нанесла большой урон не только русским, но и туркам. А в-третьих – сработал фактор случайности. Турецкие войска, сдерживающие Добруджанский корпус, в одном из сражений лишились своего командира, Давуда-паши, который держал своих людей в ежовых рукавицах. В результате этого турки частично дезертировали, а частично отступили, и русские во главе с генералом Леонтьевым смогли неожиданно быстро продвинуться на юг. Перед Ахмет-пашой встала угроза уже настоящего окружения, и он быстро отступил на восток, к Адрианополю, выжигая всю землю позади себя. Это сильно задержало продвижение русских вперед, и лишь к началу ноября они смогли сосредоточить свои силы у города. Миних попробовал было дать генеральное сражение – но Ахмет-паша, нанеся ряд ударов по русским флангам и тылам кавалерией, отступил еще дальше, к Аркадиополю (Люлебургазу), где к тому моменту уже была подготовлена отличная инженерная оборона.

Битва при Аркадиополе (20.11.1738)

Даже с учетом подкреплений и присоединенных отрядов балканских повстанцев русское воинство к тому моменту сократилось до 60 тысяч человек, из которых 12 тысяч были австрийцами фон Нейпперга. В армии начали понемногу роптать из-за фельдмаршала Миниха, который был абсолютно равнодушен к потерям людей, что для армии Петра Великого было весьма нетипично – еще со времен Северной войны солдаты и офицеры привыкли к достаточно хорошему снабжению, и постоянной борьбе с небоевыми потерями, в то время как при фельдмаршале-немце они зашкалили. Конечно, не Миних устроил чуму, и не Миних заложил в русскую систему снабжения дефект, из-за которого она на столь больших расстояниях от основных складов, да без фигуры над собой великого князя Невского переставала работать. Тем не менее, определенная вина в сложившейся ситуации лежала и на нем. Миних, похоже, понимал это, и намеревался как можно скорее закончить войну – но сюрприз, который приготовил ему под Аркадиополем Ахмет-паша, был весьма неприятным. У турок было всего 80 тысяч человек, но по большей части это были уже вполне европейские регулярные пехотинцы, пускай и не самого высокого качества, и располагались они на хорошо подготовленных с инженерной точки зрения позициях. Наступать в таких условиях было самоубийством, но и отказаться от атаки Миних уже не мог – на кону стояла его репутация, а в случае победы можно было диктовать туркам любые условия мира. В конце концов, был выбран достаточно рискованный план. Пока русские и повстанцы должны были атаковать турецкие позиции в лоб, корпус фон Нейпперга должен был совершить быстрый маневр, и атаковать турок во фланг и тыл. При этом русские должны были наступать лишь после яростной и массированной артподготовки. Обе задачи – лобовая атака и обходной маневр – возлагались исключительно на артиллерию и пехоту, в то время как кавалерия выводилась в резерв, и должна была использоваться лишь в крайнем случае. Это вызвало некоторое непонимание со стороны ее офицеров, так как они считали, что как раз конница должна совершать обход, но Миних был непреклонен.

Сражение началось 20 ноября с активного обстрела турецких позиций русской артиллерией. Здесь христиане показали свое полное превосходство – некогда могущественные османские пушки, считавшиеся самыми грозными в Европе, были достаточно быстро подавлены русскими. Укрепления армии Ахмет-паши, возведенные со всей тщательностью, теперь быстро подвергались деконструкции. Лишь после часа стрельбы русская пехота пошла в атаку, но турецкий низам не уступал, и дело доходил до штыков. Австрийцы фон Нейпперга выступили в обход еще до того, как заговорили пушки – но их маневр смог предугадать Ахмет-паша, в результате чего на австрияков обрушилась огромная масса арабской и курдской конницы. Прорвать строй дисциплинированной пехоты Габсбургов они не могли [3], но продвижение их остановили, в результате чего на поле боя сложилась патовая ситуация. Тогда Миних решил задействовать свой кавалерийский резерв, и отправил его на помощь фон Нейппергу. Русские конники смогли разогнать арабов и курдов, и уже вместе с австрийцами обрушились на фланг армии Ахмет-паши. Солдаты низама еще пытались держаться, но натиск с нескольких сторон, в конце концов, дал о себе знать, и их ряды дрогнули. Впрочем, массового бегства не было – лишь правый фланг, по которому били австрийцы, рассеялся и разбежался, в то время как центр и левый фланг турок, сохраняя порядок, отошли назад. На этом сражение фактически закончилось.

Аркадиопольская битва хоть и закончилась победой союзников, но оказалась весьма спорной по результатам. Потери турок достигали 15 тысяч человек, русских – 9 тысяч, австрийцев – 2 тысячи, при этом поражение Ахмет-паши было далеко не таким, какого ожидал Миних, ведь в прошлые разы османы бежали при малейшем натиске, а тут их армия «нового порядка» показала себя пускай и не на отличном уровне, но вполне себе боеспособной и дисциплинированной, продемонстрировав очень неплохую организованность на отходе. В то же время русская артиллерия в бою превзошла сама себя, и заслужила восторженных оценок как со стороны самого фельдмаршала, так и со стороны врагов и союзников. Но Миниху этого было мало – и он, не дав даже отдохнуть своим войскам, двинул их дальше на восток. У Селимбрии ему вновь преградила путь армия Ахмет-паши, на новых позициях – а у русского войска уже почти закончились порох и боеприпасы [4]. В результате этого несколько следующих месяцев русская и османская армии стояли друг против друга, ограничиваясь небольшими стычками. «Стояние у Силимбрии» запомнилось как один из самых унылых эпизодов войны, а для солдат Миниха это время стало еще и испытанием твердости воли, так как снабжение не спешило налаживаться, люди не доедали, и лишь запасы пороха постепенно накапливались в лагере. Видя, что армия застряла на окраинах Константинополя, свои действия активизировали Балтийский и Черноморский флоты, причем последний рисковал устраивать перестрелки даже с береговыми укреплениями в Босфоре. Адмирал Бредаль даже стал составлять планы по высадке десанта в Константинополе со своих кораблей, но не успел – в феврале 1739 года у турок сдали нервы, и Высокая Порта запросила мир.

Аркадиопольский мирный договор

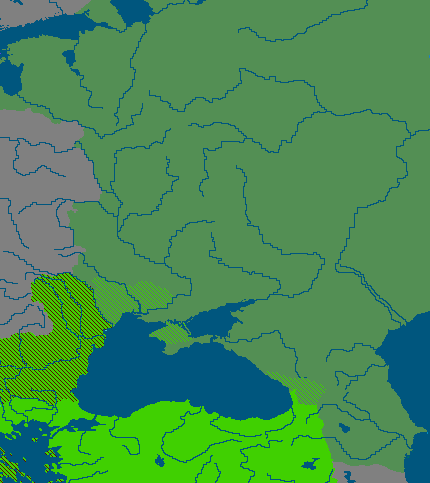

Светло-зеленая штриховка — Балканские княжества. темно-зеленая — территории, присоединенные Россией по Аркадиопольскому договору

Императрица Екатерина надеялась, что война с Османской империей на сей раз закончится поднятием русского флага над Константинополем, но пришлось ограничить свои амбиции, и не только из-за того, что Миниха смогли остановить на подступах к городу – серьезную озабоченность стали выражать правительства больших европейских государств, в первую очередь – Франции и Великобритании. Французов тревожило ослабление их традиционного союзника в Леванте, а британцы прежде всего хотели сохранить собственные торговые интересы на Ближнем Востоке. Но нашлись у России и сторонники – Пруссия, которая вдруг озаботилась борьбой христианского мира с мусульманским, и Австрия, которая банально не хотела терять ценного союзника, да и сама участвовала в войне, и претендовала на свой кусок балканского пирога. В результате этого России пришлось лавировать, и пытаться найти наиболее выгодный для себя вариант, при этом максимально ослабив турок, и не разругавшись с европейскими грандами.

Вероятно, именно потому вместо уже проверенных дипломатов из Петрограда переговоры возглавили люди, максимально близкие к местным реалиям – наместник Греции Игнатьев и командор Третьяков, повышенный в звании до контр-адмирала. Первый был знатным интриганом, и отлично разбирался в местных политических раскладах. Именно Игнатьев предложил включить в переговоры представителей балканских народов, что фактически легитимировало большинство требований России, и добавило ей веса в глаза третьих стран [5]. Он же разыграл против турок разорение Фракии, выставив это как акт вражды по отношению ко всем христианам, который нельзя оставлять без внимания. Ну а Третьяков уже участвовал непосредственно в переговорах, склоняя на свою сторону иностранных представителей, и тесно взаимодействуя с австрийскими представителями. В результате всего этого удалось не только избежать дипломатической изоляции, но и склонить британского посланника к тому мнению, что балканские христиане нуждаются в защите от турок, и их защита не обязательно должна повлечь за собой ущемление британских торговых интересов. И даже более того – что стабильность в Османской империи в интересах британцев, а этого можно добиться только за счет самоуправления балканских народов. В результате этого жесткую поддержку туркам оказали лишь французы, а в этой сложившейся обстановке уже можно было выдвигать серьезные, хоть и достаточно специфические требования.

Всего переговоры заняли 6 месяцев, и мирный договор был подписан лишь 27 августа 1739 года. По его условиям:

- Княжества Абхазия, Мегрелия и Имеретия становятся вассалами Российской империи;

- Крымское ханство включается в состав России без оговорок;

- Россия за 5 миллионов рублей выкупает все территории Причерноморья, а также турецкие крепости на берегу Грузии от Тамани и до Сухум-кале включительно;

- В автономное княжество Сербия включается территория Косова и Метохии;

- В автономное княжество Болгария включается Фракия (за исключением южной и восточной ее частей) [6] и Ниш;

- В автономное княжество Греция включаются острова Эгейского моря, в том числе Родос и Крит, а также Фессалия и Эпир;

- Создается новое автономное княжество – Албания;

- Автономии получают полное внутреннее самоуправление, с их территории изгоняются турецкие феодалы, янычары и представители султанской администрации, включая фанариотов;

- Крепости в устье Дуная, расположенные на территории Молдавского княжества, остаются под прямым контролем турок;

- Подтверждаются старые права на свободный проход торговых судов через Босфор и Дарданеллы;

- Османская империя прекращает поддержку северокавказских племен в набегах против России и отказывается от протектората над ними;

- Австрия присоединяет к себе Боснию и Герцеговину.

На первый взгляд, пункты мирного договора оказались более чем спорными [7], Россия присоединяла к себе значительные территории не по праву завоевателя, а в обмен на значительную денежную компенсацию… Но спорность Аркадиопольского мира очень быстро становится понятной, если учитывать все его пункты. По европейским меркам подобные масштабные территориальные изменения оказались чем-то из ряда вон выходящим, потому пришлось скрывать аннексии за денежными компенсациями, и значительную долю своих интересов обеспечивать за счет расширения балканских автономий. И при любом другом раскладе отхватить сразу и Крым, и Причерноморье, и Абхазию, да еще и вмешаться во внутренние дела турок на Балканах не представлялось возможным. Но в таком виде договор удалось навязать туркам, и склонить к согласию с ним представителей других государств. При этом по случаю заключения договора император Иоанн III еще и издал манифест, в котором указывал, что все главные противоречия между Россией и Османской империей теперь решены, претензий Петроград к Высокой Порте не имеет, и потому есть надежда на дальнейшее мирное сосуществование двух государств. То, что отсутствие претензий со стороны России не означает, что Россия не будет поддерживать чужие претензии, как-то прошло мимо внимания европейцев, которые восприняли манифест с удовлетворением, и смирились с Аркадиопольским мирным договором [8]. Османская империя же получила не только передышку, но и деньги на дальнейшие реформы армии, и даже на войну с Персией, которая явно напрашивалась с 1736 года, и не началась лишь потому, что у турок не хватало войск для борьбы и с Надир-шахом, и с русскими.

Несмотря на формальную «умеренность» — Османская империя лишилась лишь трех небольших вассалов, и анклава на северном берегу Черного моря – мирный договор вызвал масштабные демографические и политические изменения на Балканах и в окрестностях. Что в Боснии и Герцеговине, что в прочих территориальных автономиях мусульман стали постепенно вытеснять с насиженных мест как завоевателей, и начался массовый исход их в Малую Азию, получивший название мухаджирского движения. Балканские криптохристиане, коих насчитывалось великое множество, стали возвращаться к открытому исповеданию своей истинной религии. Босния и Герцеговина постепенно стали склоняться к католичеству и сопоставлению себя с хорватами, хотя оставалось и много сербов. Сербия, Черногория, Валахия и Болгария становились в подавляющем большинстве православными территориями, как и Греция, в то время как Албания возвращалась как к православию, так и к католичеству – в зависимости от районов страны и того, к какому течению христианства принадлежали предки тех или иных племен. Началось возрождение национальных культур, и появились первые серьезные устремления народов к объединению перед лицом больших внешних угроз – греков и арнаутов в одно государство, а болгар, сербов, черногорцев, албанцев и валахов – в другое. Местные администрации автономий стали все больше координировать свои действия друг с другом, а не только с Россией, и начала закладываться основа для дальнейших великих свершений. Все участники прошедшего конфликта была уверены, что в следующий раз балканские народы наконец-то отвоюют свою независимость от османов. Татары из Причерноморья и Крыма так и не смирились с русскими имперскими порядками, и в большинстве своем откочевали, или же были перевезены морем в Малую Азию, где осели, и стали смешиваться с местным турецким населением. Все это сильно ожесточило мусульман против России и дружественных ей народов, в особенности мухаджиров, что скажется в будущем на местной политике – но факт оставался фактом: империя Петра Великого вновь одержала большую победу над давним врагом славян, и близился тот час, когда русские полки наконец вступят в Константинополь, и раз и навсегда повергнут османов.

Османская империя извлекла серьезные уроки из очередного своего поражения. На вассальные народы более нельзя было надеяться – только на мусульман, в первую очередь турок, из которых стали набирать все больше и больше войск. Солдаты низама, как и Ахмет-паша, показали себя гораздо лучше традиционных турецких воинств, в результате чего последнему был дан карт-бланш на полное реформирование армии султана. Единственная оппозиция реформам – янычары – понесли значительный ущерб и при подавлении восстаний, и по условиям Аркадиопольского мира. Их сила, богатство и политическое влияние были подорваны – но консерваторы все еще надеялись с помощью янычар вернуть старые времена. Однако султан Махмуд I не стал с ними церемониться, и в 1741 году учинил резню янычар во всех городах, где они находились, тем самым перебив весь их личный состав. При этом сами по себе янычары были сохранены, но под их названием стали формировать регулярные полки султанской гвардии, которые не имели ничего общего с теми старыми янычарами. Корпус капыкулу также попал под реформы, и был кардинально реорганизован. В дополнение к пехоте низама стали формировать новые полки кавалерии по типу французских драгун, только с турецким колоритом. Занялись турки и флотскими реформами, наняв во Франции большое количество специалистов. Ставка на мобилизацию гражданских судов окончательно доказала свою несостоятельность, и потому теперь решено было строишь лишь суда специальной постройки, и ответственнее отнестись к комплектованию и обучению команд. Все это требовало большого количества средств, и немало времени, потому турки затянули пояса, и на какое-то время отказались от войн в ближайшее время. Для Османской империи настали тяжелые времена [9], но поражения от русского оружия неожиданно пробудили в ней волю к жизни и борьбе, что еще скажется на ходе мировой истории в грядущие годы.

Примечания

- По факту – суровый реал. Во время русско-турецких войн, при попытке вторгнуться в Боснию, австрияки встречали сопротивление не только местных мусульман, но и христиан. С – Сплоченность! Впрочем, репутация австрийцев на Балканах тоже была не очень хорошей. Тот же Савва Петрович-Негош предпочитал вести дела с куда более слабыми венецианцами, лишь бы не с австрийцами, которые всегда были себе на уме, и вообще считались достаточно мутными ребятами в качестве покровителей балканских славян.

- Забавный момент своеобразного соперничества между флотами в том, как лучше бить турок.

- Все же еще не так много времени после Евгения Савойского прошло, чтобы австрийская пехота совсем загнулась. Конечно, во время реальной войны она себя показала не ахти, но тут в основном были проблемы уже в командном составе армии, те же солдаты фон Нейпперга себя в боях и маневрах показали вполне себе достойно. Да и можно вспомнить более поздние времена, когда австрийские войска легко бились Фридрихом Великим, но под командованием какого-то генерала Трауна (практически неизвестного в наших степях) могли тягаться с пруссаками, и даже одерживать победы.

- Учитывая отношение Миниха к логистике, и ожесточенную генеральную баталию перед этим – ситуация более чем вероятная.

- Одно дело – если Россия вдруг требует чего-то, и совсем другое – если с помощью России чего-то требуют местные народы. С одной стороны, третьим сторонам пофиг на оба варианта, но второй все же обладает большей весомостью и правомерностью с точки зрения европейцев. Не настолько, чтобы сразу все одобрять, но как минимум задуматься о каких-то уступках – вполне….

- Т.е. у турок под прямым управлением в Европе остается современная европейская часть Турции вместе с Константинополем, та часть Греции, которая лежит к востоку от реки Струма, Северная Македония, и некоторые дополнительные территории рядом с этими.

- Такая спорность возникла из-за того, что России позарез нужно выполнение турками определенных условий в результате этой войны, но навязывать все их просто силой невозможно – и турки могут решиться продолжать войну, и европейские гранды могут вмешаться в конфликт не на стороне России. Короче говоря – жесткое навязывание слишком многочисленных требований может обрушить баланс сил, по которому фанатеют европейцы, и момент как раз такой, когда они могут вмешаться в происходящее. И это при том, что я урезал свои хотелки от этой войны, в несколько волн.

- И действительно – прямых претензий к туркам у России больше не будет. Но вот турецкие вассалы и подконтрольные народы все равно будут просить русских о помощи, протекторате, и всяком таком – и куда ж Россия денется?

- С одной стороны – тяжелые. А с другой – открылись новые возможности по вестернизации государства, которых не было в реальности из-за влияния консерваторов и янычар. Спасет это Османскую империю, или нет – уже другой вопрос, но сами европейские реформы при подобном ходе событий вполне возможны, и турок так просто как в реале бить уже не получится, и по соотношению боеспособности тут уместнее провести аналогию скорее с Первой мировой войной, когда турки как бы уступали европейцам, включая русских, в боеспособности армии, но это совершенно не мешало им добиваться определенных успехов, и даже громких побед.