Решительная Русско-Литовская Ливонская война. Часть 8

В 1566 году в 12 из 17 провинций Нидерландов началось народное иконоборческое восстание, которое проходило под знаменем борьбы с инквизицией. Властям восставших провинций удалось добиться запрета деятельности инквизиции на своей территории. Для подавления восстания Испания в 1567 году направила в Нидерланды свои войска под командованием фанатичного католика герцога Альбы, который установил по всей стране кровавый террор. Казни еретиков и конфискация их имущества стали важными источниками дохода испанской казны. В течение нескольких лет были уничтожены тысячи людей, но это не смогло окончательно подавить сопротивление нидерландцев.

Не менее чувствительные потери нидерландским купцам приносила и разгоревшаяся на Балтике война между Швецией,Данией и Любеком. К1569 г. торговый флот Амстердама на Балтийском море сократился с 250 до 150 судов.

Из за таких проблем дома и в традиционной торговле от которых нидерландцы несли большие убытки, они стали искать новые источники дохода. И им пришлась по душе идея любекцев и рижан по постройке мануфактур в России. С учетом разницы цен из за Революции цен, близость в России сырья и относительная дешевизна рабочей силы делало производства там для предприимчивых имеющие лишние деньги и доступ к самым современным технологиям дельцам сверх прибыльным.

Первое производство голандцев на территории Русского Царства было открыто уже в 1565 как совместное предприятие с рижскими купцами в Риге была открыта мануфактура по производству бумаги.

В дальнейшем посчитав что особого смысла делиться с немцами нет, нидерландские купцы стали обращаться к русским властям на прямую с просьбой о предоставлении привилегий для организации различных производств.

Царю складывающая ситуация очень нравилась когда нужных России мастеров не как раньше приходилось привлекать за не малые казенные деньги и еше что бы доставить их использовать не малую хитрость и изворотливость, а иноземцы сами стали выстраиваться в очередь что бы привезти мастеров и еще за свой счет начать выпуск в России различных нужных и полезных вещей.

Поэтому такие привилегии стали щедро выдаваться и к 1570 году нидерландцы основали в России 18 мануфактур и заводов. В том числе по производству стекла, тканей, бумаги и самое главное 3 металлургических завода.

К концу 1560х задымили первые домны и пошли первые плавки российского чугуна. Были основаны заводы возле Тулы, Калуги обязавшись «учить государевых людей всякому железному делу», а также поставлять ядра, гранаты и железо в казну по назначенной цене.

Для работы на железоделательных заводах было завезено 600 иностранных рабочих.

В целом к концу 60х годов экономика России не смотяр на активную и дорогую внешнюю политику проводимую царем активно развивалось к 1570 в стране действовало 100 мануфактур казенных и частных, принадлежащим отечественным купцам и иностранцам.

Налоговое бремя непрерывно росшее с 1547 года с середины 60х перестало расти. Более того в 1569 оно было даже частично снижена в связи с похолоданием , моровым поветрием и массовым переселением на юг и восток, было проведена опись всех земель в царстве и с ставшими пустыми земель податей было велено не брать, одновременно были прошены все недоимки в казну с землепашцев и снижена посошная подать на 5% . Не смотяр на это общие доходы казны выросли в двое, за счет более равномерного перераспределение податей и отмены тарханов, за счет роста таможенных сборов (в 1566 правительство в свете общего роста внешней торговли навело порядок в сборе вывозных и возных пошлин с одновременным их повышением) , общего роста внешней торговли и выхода русского торгового флота в море. Так же от поступлений сибирской пушнины и начавшихся поступать доходов от освоения Дикого Поля и заведения там пашен

Особенно Иван Васильевича радовало то что то дело которое добивались его дед и отец но не смогли осилить, добиться того что бы море для русских купцов стало чистым, смог осилить он, умело используя расприи между немцов и их жадность.

Единственные кто активно мешал русским купцам на море это были морские разбойники из Гданьска поданные Сигизмунда, но против них по разрешению царя русские купцы вооружились пушками которые продавались им по казенным ценам и выпустил в море своих морских атаманов среди которых больше всех выделился пришедший к нему на службу в 1567 ( в РИ в 1570) выходец из Дании Кристиян Роде которые смогли не только защитить царских гостей но и захватить большую часть судов и товаров Гданьска, от чего даже приходило посольство от Сигизмунда с жалобой в 1568 году. На что польским послам было отвечено что де они первыми начали разбой на море в нарушение перемирия кстати за что и поплатились.

В итоге к концу десятилетия русские купцы уже регулярно плавали по всей Балтике , а царская дипломатия начала борьбу за свободу мореплавания для своих судов и их торговлю там за пределами Балтики.

Армия Царства Русского.

Развития финансов и промышленности России не могло не сказаться на ее армии.

Во-первых, был значительный рост ее численности как за счет новых земель завоеванных у соседних народов и освоенных в Диком поле. Так и за счет увеличения возможностей казны, общие доходы которой к началу 1570 года достигли 2 500 000 рублей в год.

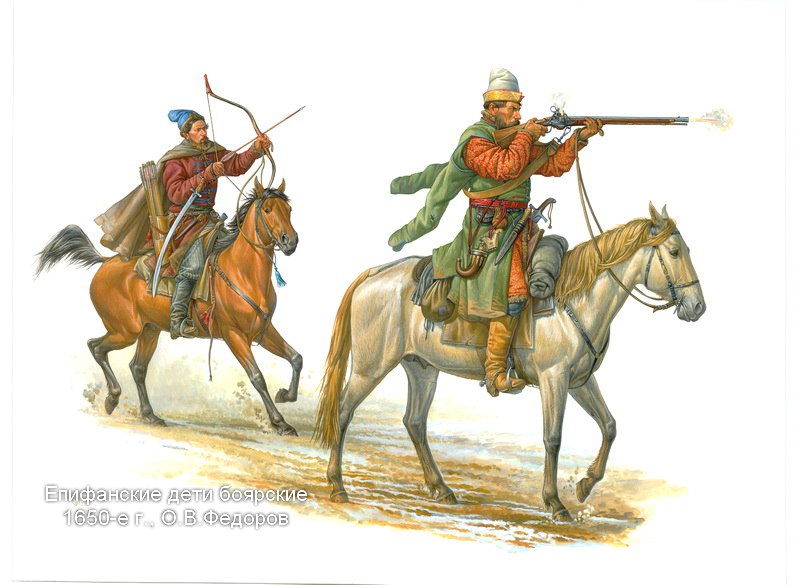

Численность войска сотенной службы пригодных для службы в поле достигла 30 000 человек (князей, бояр, детей боярских, дворян и помещиков) и 12 000 их послужильцев (боевых холопов)

Еще 7000 помещиков и 3000 их послужильцев гордовой и осадной службы ( по своей худости в походы одву конь они не ходили но зато были обязаны охранять города в случаи нападения врагов и поддерживать порядок в уездах в том числе служить губными старостами и бороться с татьбой)

Численность городовых казаков достигло 15 000. Из них для дальних походов на коне или судовой рати были пригодны 11 000. Казаки были поголовно вооружены пищалями и холодным оружием в бою чаши всего они сражались в пешем строю с опорой на полевые укрепления (гуляй город, табор, окопы, остроги, надолбы, туры), но так же употреблялись для разъездов как легкая конница на равне с ногаями которых периодически для походов нанимали царские послы у Больших Ногаев. Не плохо себя казаки проявляли и при осадах городов.

Так же выросло численность стрельцов достигнув 2000 стремных, 12 000 московских и 8000 городовых. То есть всего 22 000 из которых за вычетом гарнизонов крепостей и городов в дальний поход могло выступить до 17 000 пищалей.

По мимо выше перечисленных сил государь мог в поход послать:

От 1500 до 3000 даточных людей северных уездов судовой или лыжной рати

До 5000 казаков Донских, Днепровских и прочих вольных казачьих войск

От 700 до 15 000 ногаев, в зависимости от обстоятельств и места похода. При походах на запад несколько сот наемников, при войне в степи вплоть до всей орды.

И 3000 европейских наемников ( 1000 имперских рейтеров, 2000 разного сброда от ливонских немцев из тех кто не получил поместья, а стал служить за жалования, до в взятых в плен в Ливонии и Литве диких гусей со всей Европы или прибывших на службу своим ходом ) в массе своей состоявшие из ветеранов прошедших не одну войну в Европе от Италии и Рейна и до Дуная во общем везде где лилась последние лет десять пятнадцать щедро кровь перед тем как попасть на службу к царю.

То есть к 1570 году Россия при полном тотальном напряжении своих сил могла выставить в поле до 80 000 бойцов. Правда с учетом возможности снабжения, потребности в пополнение войск и оставлении резервов, времени необходимом для сосредоточении и финансовых возможностей казны для финансирования единовременных трат на поход. На одном направлении не более 40 000 бойцов.

По мимо роста численности улучшилась и вооруженность и экипировка русской армии.

Изначально поместная конница относилась крайне прохладно к огнестрельному оружию и тому были объективные причины не стрелять не заряжать фитильные пищали сидя на коне было не возможно, при этом сама по себе пищаля значительно уступала доброму старому луку в скорострельности и дальности стрельбы , превосходя его только в мощности и убойному эффекту особенно против одоспешенного противника. При этом среди поместной коницы что среди русских что среди служивых татар в бою основная ставка была на быстроту,маневренность и дистанционный бой. Но появление сначала в Риги а потом и в других частях царства мануфактур по производству колесцовых пистолетов и карабинов с кремневыми замками дало поместной коницы доступ к удобному именно для коницы огнестрелу.

Мода на пистолеты и карабины стала распространяться среди русской коницы, правительство со своей стороны всячески поддерживало такое веяние. Стало учитывать наличие пистолетов и карабинов при назначении поместного оклада и денежных дач с начало просто повышая статий ( всего было 6 статьей различающихся в зависимости от исправности ратника оплатой) тем ратникам у кого был огнестрел, а затем с 1569 года став снижать статьи тем кто упорствовал и не желал его приобретать. Так же с 1567 года с начало новика, а затем с 1568 и прочим воинам испомещенным в Белгородском разряде при пожаловании землей стали выдавать за царский счет комплект пистолетов и карабин но с условием что бы оружие держали в порядке и при потери или поломке восстанавливали за свой счет.

Как итог к 1570 году пистолетами обзавелись 10 000 помещиков и вотчинников у 10% было по 3 и более штук, у 30% по 2 штуки и по одному пистолету было у 60%.

По мимо дорогих пистолетов чья цена колебалась от 15 до 50 рублей. Гораздо большее распространение получили карабины с кремневыми замками стоившие от 7 до 10 рублей. Ими обзавелись 15 000 помещиков. С учетом тех кто имел полный комплект или имел только пистолет или только карабин во общим огнестрелом было вооружено 20 000 всадников не считая их послужильцев. Среди последних то же выросло количество тех кого вооружили ружьями. Пистолетами правда как оружием очень дорогим своих людей стали вооружать только самые богатые представители аристократии всего таких во всем войске с полным или частичным комплектом но хотя бы с одним пистолетом было 1000 послужильцев. У 2000 включая в это число и тех, у кого при этом были пистолеты вооружены были карабинами и у 5000 были стрелецкие фитильные пищали.

Среди тех кто так и не обзавелся огнестрелом большая часть были служивые татары. Тут сказывалось более консервативный подход к традиционному вооружению и то что правительство хоть и не запрещало в прямую но ине поощряло и не одобряло вооружению их огнестрелом. Поэтому в целом служивые татары по прежнему были вооружены саадаком и саблей.

Но и среди русских всадников мало кто после вооружения огнестрелом отказались от традиционного лука. Вообще новое вооружения привело не к изменению тактики поместной конницы а к усилению ее сильных сторон в плане возможностей дистанционного поражения противника, при этом по прежнему ставка делалась на маневр и быстроту.

Рейдерским же строем русском войске воевали только 2/3 иноземных наемников да половину стременных стрельцов , то есть всего 3000 человек соответственно вооруженных , экипированных и имеющих подходящих коней.

Так же к концу 60-х правительству наконец удалось добиться того, что все служивые по отечеству, по крайне мере те из них кто нес полевую службу, выступали как минимум в поход в панцири и шлеме, да и среди послужильцев в походы в тегиляях и шапках бумажных стали выступать только половина, а у остальных появились железные доспехи.

Со своей стороны правительство увеличило денежное жалования всем ратникам от 30% до 50%. С поместий и вотчин менее 500 десятин с личной запашки служивых перестали взимать подати. И дали послабления относительно приговора боярского от 1556 года, от ныне с земли служить нужно было не со всей которой владел, а только стой которую фактически обрабатывают.

В ходе походов на юг и войны в Поле окончательно была отработана и ведена в практику зарождающаяся с начала 50х система централизованного снабжения в дальних походах особенно в малолюдной местности и магазинов, что было сильным облегчением для всех служивых царства, как в плане уменьшения их личных расходов так и обеспечения их в походе всем необходимым

Гордеев узел Восточной Европы или пером и саблей.

К осени 1569 года на востоке Европы скрутился тугой узел интриг и противоречий и от того как он будет развязан зависла вся судьба огромного региона и множества народов и стран.

Между миром и войной. Крым-Москва осень 1569 года.

Сразу после возвращение к родным пенатам крымского хана Девлет Гирея и еще до того как через пролив на полуостров вторглись черкесы и ногаи. Отправил посольство в Москву к царю русскому Ивану Васильевичу.

К октябрю Крымское ханство и ее правитель оказались между молотом и наковальней. С одной стороны с севера размерено и мощно бил русский молот зачищая Поле от татарских улусов и уже нанося удары в сердце ханства и если не медленно не заключить мир на севере то рано или поздно причем скорей рано русский царь или завоюет Крымское ханство или истребит его жителей и само их имя.

С другой стороны была османская наковальня. Кто то веть должен был ответить за провал Астраханского похода и гибели огромного числа султанских аскеров , а так же за потерю Азова. И Девлет не на миг не сомневался что губернатор Кафы Касым паша попытается всю вину свалить на него спасая свою шею от шелкового шнурка.

Ну и то что в ходе войны с русскими ханство было разорено и опустошено а крымская сила временно иссякла ведь могло привести к мыслям у султана и его визирей что а зачем им нужен хан, а не лучше ли будет напрямую управлять этими землями ликвидировав само ханство.

Поэтому послу отправляющемуся на север была дана инструкция идти на максимально возможные уступки царю. А именно согласиться на полный отказ от поминок, от имени хана отказаться от претензий на Казанское ,Астраханское и Сибирское царства и заключить вечный мир и обещать что в преть на поданных царя не хан не его сыновья не его мурзы нападать не будут. Единственное что необходимо было требовать в обмен возвращение османам Азова. Тем самым Девлет хотел сохранить за собой трон представив дела перед султаном так что он хан как верный вассал ради возвращение достояние султана готов поступиться своими правами.

Крымское посольство прибыло в столицу Русского царства 10 ноября 1569 года преодолев за 25 дней полторы тысячи верст пути.

Во обще для Ивана Грозного этот год был весь наполнен тревогами и переживаниями. Под угрозой была поставлена его власть над Астраханью, на западе чуть поляки не присоединили к себе литву чем бы могли создать в будущем много проблем России из за того что бы их силы стали бы не разобщенными как сейчас, а соединенными в один кулак и война с таким противником случись она (а рано или поздно она снова случиться) была бы не в пример сложней и трудней.

На Балтике шведы перестали охранять русских купцов, а наоборот стали нападать на них совместно с Гданьскими каперами. Благо пока новый шведский король Иван (Юхан) соблюдая остатки приличия не отправил на охоту за русскими торговцами свой королевский флот, зато позволил свободно это делать своим каперам и пиратам из Ревеля и шведских портов.

В итоге за год на море от нападений было потеряно 30 наших карак и карбасов, правда и царские морские атаманы то же не дремали и смогли захватить 10 гданьских и 8 шведских купеческих посудин.

6 сентября царя постигла и личная трагедия. Вернувшаяся после паломничество по северным монастырям заболела и умерла царица Мария. И тако поживе царь Иван Васильевич с царицею своею Марьею 8 год и месяц 6.

Как и после смерти Анастасии, Иван подозревал бояр в том, что они её «извели», утверждая, что она «злокозньством отравлена бысть». Был учинен сыск по делу смерти царицы Марии.

И окормлена бысть от изменников отравою от столника Василия Хомутова с товарыщи, их же царь Иван Васильевич злой смерти предади: в котле свари…

После же казни тех кого государь посчитал изменниками виновными в смерти жены. У царства как будто кончилась черная полоса. С юга прискакали гонцы с вестями о отступлении и последующей гибели воинства басурман и о взятии Азова. На западе удалось предварительно договориться о датско-русском союзе через брата датского короля, а у Сигизмунда не чего не вышло с попыткой присоединить к Польше Литву и он убоясь рокоша и расприи отступился от этой идеи поклявшись в будущем не когда к ней не возвращаться. Причем в ходе противостояния между королем и магнатами, от последних в Кремль пришло несколько посланий с предложением послать своего сына на Литовский престол правда в виду того что царь пока ну очень был занят войной на юге, а магнаты примирились со своими королем все это осталось на уровне разговоров. Но тем не менее тешило царское самолюбие.

По этому после прибытия посольства с унизительной просьбой о мире от его давнего недруга царя Перекопского у Ивана Грозного случилось головокружения от успехов. И быстро проведя переговоры с крымскими послами.

Уже 17 ноября им была дана первая аудиенция у царя, после чего переговоры по повелению государя провели глава боярской думы (с 1568 года после разгрома и казни заговора конюшего Челядина) Иван Дмитриевич Бельский, думный дьяк печатник и глава Посольского приказа Иван Михайлович Висковатов и думный дьяк второй посольский дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов в ходе которых был составлен предварительный мирный договор.

Условия Вечного мира были следующие.

Перекопский царь отказывается от любых претензий и признает Ивана Грозного царем Всея Руси в том числе и над теми землями которые сейчас владел король Сигизмунд, царем Казанским, Астраханским и Сибирским, господином Больших Ногаев , Малых Ногаев, Большой и Малой Кабарды и прочих горских князей черкесских.

Признает за Русским царем все земли и воды реки Дона, Волги и Днепра по левому берегу вплоть до Конских вод. Рубеж между Россией и Крымским ханством проходит по Конки далее через Кальмус в 2 конных переходах от моря и до устья Дона. При этом земли по берегу моря от Берды до Дона остаются пустыми на которых царь Перекопский со своими татрами обязуется не вступать и скот свой там не пасти.

Обе стороны обязуются не нападать на земли друг друга.

Перекопский царь отказывается от любых требований поминок от Русского царя и всех подручным ему народов и земель в том числе и среди горских князей.

Так же из неволи должны быть выпушены без выкупа и немедленно все православные кто томиться во владениях Крымского царя.

И ради закрепления мира Иван Васильевич предложил заключить брак между наследником престола царевичем Иваном и младшей дочкой Девлет Гирея (которую в Ри отдали замуж в 70-е за сына плененного при молодях Дивей бия Арсалана, имя дочки не известно) .

Касаемо же Азова то с Крымскими послами царские бояре и дяки говорить отказались. Сказав что по этому вопросу Государь Царь и Великий Князь Всея Руси пошлет своего посла к Царю Турецкому и уже с ним будет решать.

Переговоры продлились всего 2 недели и уже 30 ноября крымским послам была прощальная аудиенция им была вручена грамота с текстом мирного договора написанная по русски и по татарски и скрепленная большой золотой царской печатью и подарки для Крымского хана.

Вместе с крымским послами на юг двинулось русское посольство в составе Иван Петрович Новосильцев В состав посольства, кроме самого Новосильцева, входили его сын, подьячий Постник Износков, татарин Девлеткозя (вероятно, переводчик) и кречетник (посольство везло в подарок султану кречета). Целью посольства было ратификация в Крыму только что заключенного мирного договора с Крымским ханством. После чего следовало направиться в Царьград для поздравление Селима II с восшествием на престол, которое произошло еще в 1566 г., и установление с ним дипломатических отношений. Прекращения вражды между царствами. На условиях оставления за Россией взятого этой осенью Азова, а так же подтверждения и гарантий нерушимости Турецким царем русско-крымского договора о вечном мире.

В обмен за уступку Азова русские послы должны были предложить Турецкому царю заключить союз против всех врагов султана и немцев и венгров и французов и прочих государей и князей в Европе , а так же обещать без выкупа отпустить всех находящихся в русском плену турок и татар.

По Азову вопрос царь после совещания с Боярской думой решил еше до прибытия послов из Крыма. Оно было конечно неожиданным и создавало риск продолжения не нужной и не желанной войны. Но взятое саблей было священным и уступать его было умалением чести. Поэтому Азов решили в любом случаи удерживать. И на юг в срочном порядке вместе с царским жалованием ратникам и воеводам в Азове с тем что бы успеть до того как реки скует лед были отправлены лучшие мастера каменщики, изготовители кирпича и просто рабочие всего 1000 человек под командой царского розмысла дьяка Разрядного приказа Ивана Григорьевича Выродкова ( в РИ вместе с семьей был казнен в 1568, но тут в Аи в связи в разы меньшим по ряду причин противостоянием между царем и аристократией и меньшим размахом репрессий остался живым) с приказом восстановить и улучшить поврежденные укрепления Азова.

Отпустив же послов в Крым Иван Грозный посчитавший что на юге уже вопрос решен и как уже говорилось от всех переживаний то печальных то радостных словивший звездную болезнь. Дал отмашку на зимний поход против шведов.

В январе в Ливонию для взятия городов должна была вступить 12 000 рать сотояшия из отрядов сотенной службы служивых городов Ливонии, Пскова и Новгорода и служивых и ополченцев из Казанского края, и 3 разрядов московских стрельцов и городовых стрельцов и казаков из выше перечисленных городов. Под командой воевод Иван Федоровича Мстиславского , Иван Васильевича Шереметьева Меньшого , Ивана Петровича Шуйского и прочих воевод и голов.

Они должны были идти и добывать Пайду которую в 1560 году неудачно уже осаждал Мстиславский. А после действовать по обстоятельствам.

Одновременно по царскому приказу началась подготовка и царского похода в который государь планировал выступить к концу января началу февраля со своим Государевым двором, московским стрельцами и всеми служивыми татарами царства за исключением тех кто пойдет с Мстиславским, а так же своеземцев и детей карельских из водской пятины к северу от Невы и Карельского уезда и даточных людей северных уездов. Всего 15 000 ратников. Целью похода должен был стать Выборг и вся Сумь и западная Карелия.

Так же в Ливонию Магнусу был отправлен гонец с тем что бы он прибыл к январю в Новгород и дожидался там прибытие царя для окончательного утверждения договора и принятие царем присяги от датского принца.

Пока на севере завертелся маховик военной машины царства Русского для удара по шведам. Которые вызвали гнев царя не только личным оскорблением отвергнув дружеский договор с Россией и разграбив и обесчестив царских послов , но и создав угрозу для торга и плавания по морю и в Ливонии которые обеспечивали более 1/3 доходов казны.

На юге происходили не менее драматические события которые в итоге внесли существенные коррективы в царские планы.

Источник — http://fai.org.ru/forum/topic/43818-reshitelnaya-russko-litovskaya-livonskaya-voyna/