Содержание:

История создания

В июне 1912 года по «Программе усиленного судостроения на 1912—1916 гг.» было начато строительство легких крейсеров типа «Светлана».

Отечественный МГШ для легких крейсеров ставил следующие задачи:

- Разведка.

- Дозорная и сторожевая служба.

- Действия против миноносцев; поддержка своих миноносцев, участие в развитии успеха.

- Одиночный бой с однотипными неприятельскими крейсерами.

- Постановка минных заграждений в неприятельских водах.

Первоочередной задачей российского крейсера была служба при эскадре, защита ее от вражеских миноносцев и вывод своих миноносцев в атаку, но это не означает, что корабли этого типа совершенно не должны были действовать на коммуникациях. Они не были крейсерами в классическом понимании этого слова, потому что не предназначались для рейдерства в океанах и удаленных морских районах. Но при этом предполагалось, что корабли типа «Светлана» будут участвовать в активных минных постановках и прерывать вражеское судоходство совместно с эсминцами, т.е. действовать против вражеских коммуникаций в пределах Балтийского (а для черноморской серии, соответственно, Черного) моря. Крейсера типа «Светлана» не задумывались как «крейсеры-киллеры», но предполагалось, что в бою «один на один» отечественный крейсер все же должен иметь преимущество или, как минимум, не уступать неприятельским кораблям того же класса.

В 1913—1914 годах было заложено 8 похожих крейсеров в двух подтипах – Балтийском и Черноморском. Завершить постройку легких крейсеров планировали в 1915-1916 годах, но в связи с началом Первой мировой войны, при высокой степени готовности отдельных, эти сроки сорваны из-за нехватки материалов и непоставок механизмов, заказанных на германских заводах. Войти в состав российского императорского флота крейсерам было не суждено…

В 1921 году, советское правительство России приняло первую послевоенную программу военного судостроения. В число главных пунктов плана развития флота, одобренного ВСНХ, входила достройка линкора «Демократия» с использованием вооружения и механизмов от потопленного линкора «Императрица Мария», разработка плана достройки по усовершенствованному проекту линейных крейсеров «Измаил» и «Кинбурн» и достройка четырех крейсеров типа «Светлана» – двух на Балтике и двух на Черном Море. Последнему пункту уделялось особое внимание. От императорского флота, военно-морские силы Советской России располагали тремя исправными дредноутами типа «Гангут» на Балтике и дредноутом «Свободная Россия» (бывшая «Императрица Екатерина II») на Черном Море, чего в ближайшей перспективе хватало для сдерживания флотов ближайших соседей. В достаточном количестве имелись также турбинные эсминцы типа «Новик». Однако, большой проблемой представлялось отсутствие в составе флота современных турбинных крейсеров, способных осуществлять разведку для линейных сил и поддерживать развертывание эсминцев.

В 1922 году Советом Труда и Обороны было одобрено решение достроить по усовершенствованному проекту легкие крейсера «Светлана» и «Адмирал Бутаков» на Балтике, и «Адмирал Нахимов» и «Адмирал Лазарев» — на Черном Море. В 1922-1924, пока на корпусах крейсеров велись восстановительные работы, конструкторские бюро Балтийского Завода и завода имени Марти в Николаеве разработали ряд проектов достройки кораблей с различным размещением артиллерии. Проект достройки крейсеров по исходному проекту, с вооружением из 130-мм казематированных и палубных орудий был отвергнут ввиду «смысловой и инженерно-технической устарелости«. На том же основании был отвергнут проект вооружения крейсеров восемью 152-мм орудиями в щитовых установках и шестью 203-мм орудиями в одноорудийных башнях и несколько проектов с комбинированным вооружением.

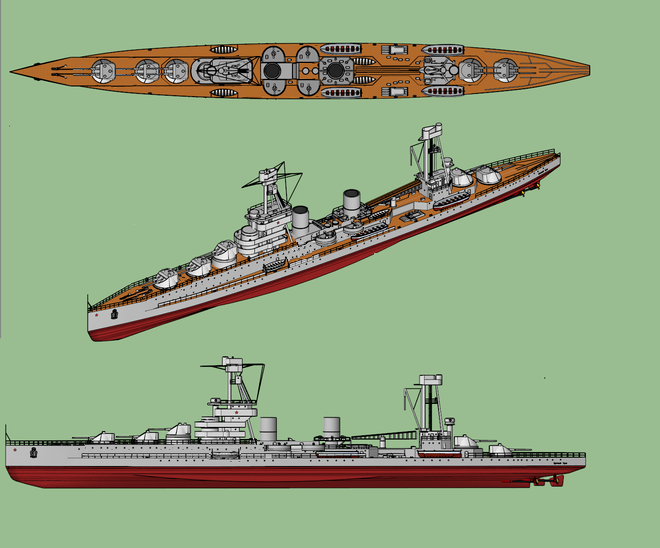

В конечном итоге, основную роль в выборе сыграл мировой опыт. В середине 1920-ых сильное впечатление на мировое кораблестроение произвели французские легкие крейсера типа «Дюге-Труэ». Это были первые в мире легкие крейсера с расположением всей артиллерии главного калибра во вращающихся орудийных башнях. Подобное конструктивное решение было сочтено СТО оптимальным, исходя из ограниченных размеров имевшихся корпусов, и было рекомендовано, чтобы достраиваемые турбинные крейсера вооружались восемью шестидюймовыми орудиями в четырех двухорудийных башнях. Данный проект был разработан ОКБ Балтийского Завода в 1924 году.

Однако, посчитав, что отечественные крейсера окажутся равны или даже слабее кораблей «вероятного противника», было принято решение повысить огневую мощь. Первым проектом, стало комбинация из 2-х трехорудийных и 2-х 2-х орудийных башен.

В основу другого проекта был положен вариант с расположением трех носовых башен по образцу английского линкора «Нельсон»: башня №2 над башней №1 и башня №3 на одном уровне с первой, все — впереди боевой рубки и фок-мачты. В корме башня №4 возвышалась над башней №5. Такое расположение обеспечивало одинаковый носовой и кормовой огонь — по четыре 152-мм орудия и бортовой залп из десяти

Конструкция

Вооружение

В качестве основного вооружения достраиваемых крейсеров были выбраны 152-мм 50-калиберные орудия образца 1908 года. Разработанные Обуховским Заводом для вооружения речных мониторов типа «Шквал», эти орудия были переработаны под новые требования и обозначены как 152-мм/50 орудия образца 1928 года. За счет увеличения каморы и принятия на вооружение новых снарядов, удалось обеспечить дальность выстрела 45-килограммовым снарядом до 22000 метров, вполне соответствующую требованиям времени.

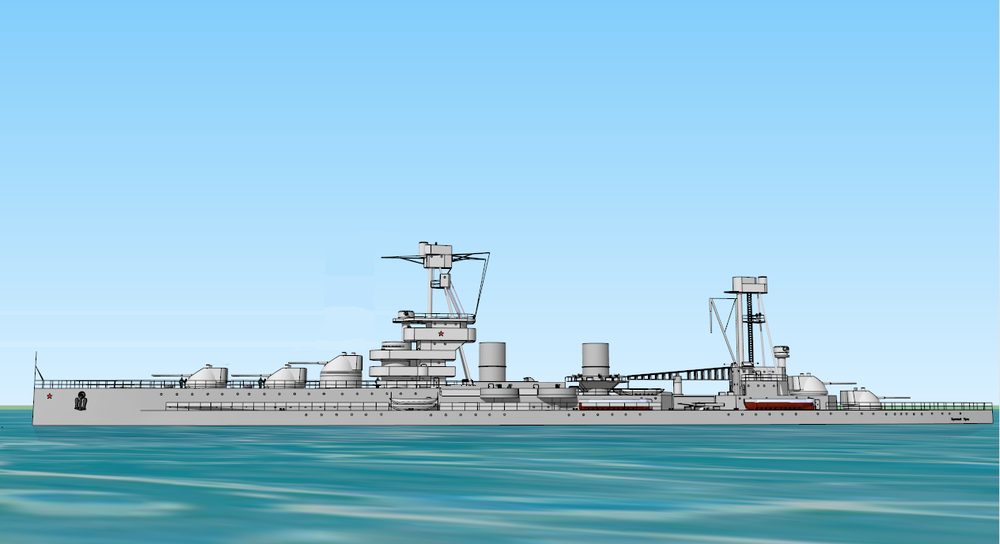

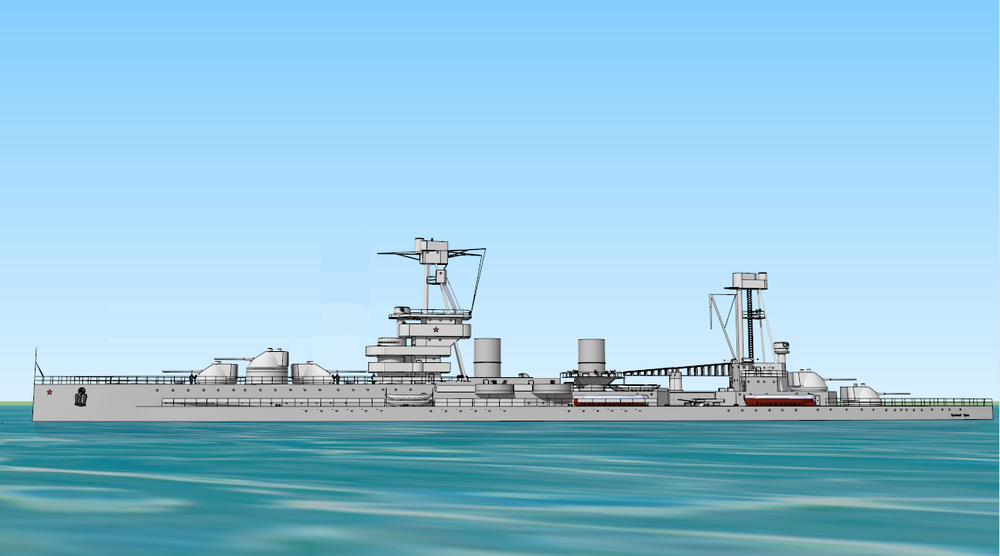

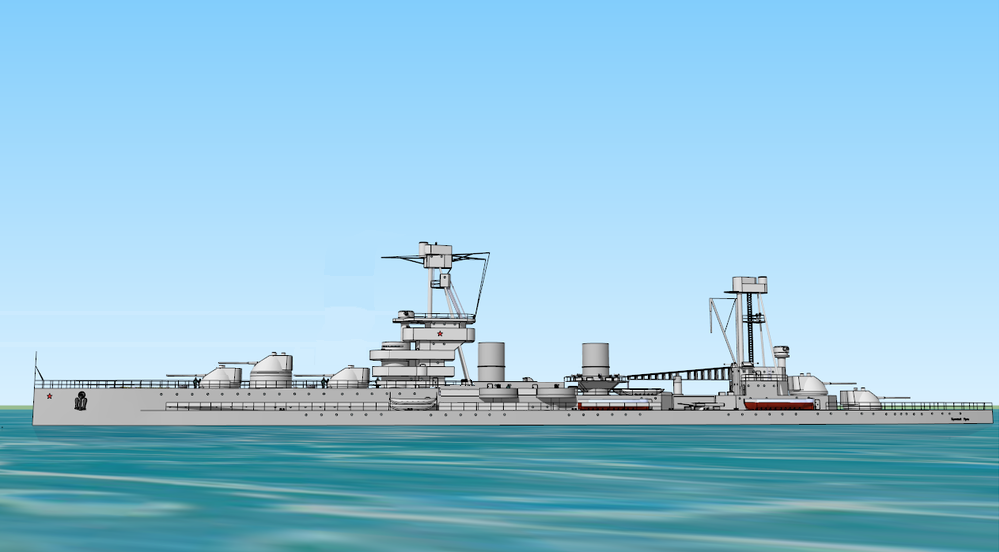

Орудия размещались попарно в пяти двухорудийных башнях, расположенных линейно-возвышенно в носу и корме крейсеров. Башенные установки MK-2-152 балтийских крейсеров имели гидравлическое горизонтальное и электрическое вертикальное наведение, башенные установки MK-2-152бис черноморских крейсеров были полностью электрическими. Орудия для двух балтийских крейсеров заимствовали с береговых укреплений, орудия для черноморских были собраны из заказа 1917-1918 года. Наведение орудий осуществлялось с двух КДП, включавших 5-метровые дальномеры на крыше носовой и кормовой надстройки.

Зенитное вооружение крейсеров состояло из четырех 76-мм зенитных орудий Лендера на тумбовых установках в центральной части корпуса и четырех 45-мм полуавтоматических орудий К-21, расположенных на навесной платформе у кормовой трубы. Для управления зенитным огнем, с каждого борта имелось по 4-х метровому дальномеру. Были предусмотрены также подкрепления для установки до 8 счетверенных пулеметов Максима на зенитных станках.

Было также предусмотрено торпедное вооружение из двух счетверенных 533-мм торпедных аппаратов системы Гончарова, под торпеду 53-27. Аппараты размещались в центре корпуса, по одному на борт. Также на корме предусматривались рельсы для минной постановки: имелась возможность принятия на борт до 100 мин.

Ввиду отсутствия опыта в разработке авиационных катапульт, в качестве временного решения крейсера были оснащены более простым авиационным оснащением — наклонной летной палубой-скатом на вращающемся основании. Для подъема самолетов с воды использовался поворотный кран на кормовой мачте. В качестве палубного самолета обычно использовался гидроплан МР-1, служивший для разведки и артиллерийского целеуказания.

Бронирование

Бронирование крейсеров осталось прежним, с 75-мм главным поясом по всей длине корпуса и 25-мм поясом над ним. Длина 25-мм пояса была уменьшена, чтобы выиграть дополнительный запас веса для размещения орудийных башен и для лучшей защиты дымоводов.

Орудийные башни были единственным значимым новым элементом бронирования. Они были защищены 25-мм плитами, с усилением лобовых до 75-мм. Барбеты под башнями имели толщину 25 миллиметров и шли до кромки главного пояса.

В целом, броневая защита кораблей была старомодной, и предоставляла надежную защиту лишь от артиллерии калибром 100-120 миллиметров.

Силовая установка

Силовая установка была пересмотрена из соображений экономии веса и повышения эффективности. Носовое котельное отделение было демонтировано, и общее число котлов сведено к десяти. Чтобы компенсировать нехватку мощности, котлы были полностью переведены на нефтяное питание. Четыре турбины Парсонса развивали мощность до 52000 л.с., чего хватало для достижения скорости в 29,8-30 узлов. Запаса нефти хватало на 2200 миль экономического 14-узлового хода, что уже считалось недостаточным по меркам времени.

В серии

Первым вступившим в строй крейсером нового типа был балтийский «Красный Урал» (ранее — «Светлана»). Введенный в строй в 1928 году, он стал флагманом 1-ой разведывательной крейсерской дивизии Морских Сил Балтийского Моря, сменив в этой роли устаревший бронепалубник «Богатырь».

Следующим в строй вступил черноморский «Красный Крым» (ранее — «Адмирал Нахимов»), в 1929 году. За ним последовал балтийский «Красная Кубань» (ранее — «Адмирал Бутаков»), а потом черноморский «Червона Украина» (ранее — «Адмирал Лазарев»).

В 1930 году, черноморские крейсера участвовали в совместных учениях с дредноутами «Республика» (бывшая «Свободная Россия») и «Демократия», в ходе которых впервые в советском флоте рассматривалось применение палубной авиации для воздушного прикрытия и поддержки флота.

Последними крейсерами, вошедшими в строй в 1932 году, стали «Красная Белоруссия» (ранее — «Адмирал Спиридов») и «Красный Кавказ» (ранее — «Адмирал Грейг»). Судьба этих крейсеров оказалась иной, и в какой-то момент напоминала анекдот. Изначально, двух «адмиралов» собирались превращать в танкеры (уже был готов проект). Но затем, расчеты показали, что превращение крейсеров в танкеры обойдутся слишком дорого – или с финансовой точки зрения (надо было дополнительно укреплять корпус) или с материальной (корпус банально мог не выдержать перегрузок и разломиться), и крейсера в танкеры превращать не стали.

Но, и достройка крейсеров затянулась, так как было принято решение достраивать их по усовершенствованному проекту с 15 (3*5) 130-мм орудиями.

Использованы