Проект Российского линкора третьего поколения инженера Костенко.

В статье «Линкор для Российского Императорского Флота (мир МЦМ-7)» я задавал вопрос, на основе какого корабля я этот проект делал. Ответил только коллега kaiser_w – это был проект Костенко. Вот решил сделать статью об этом непринятом на вооружение и несделанном линкоре. Все материалы статьи взяты из книги С.Е.Виноградова – «Последние исполины Российского Императорского флота», которую можно скачать у меня на сайте.

К проектированию новых линкоров в России вернулись в конце 1916 г. За время, прошедшее с начала войны, планы создания новых мощных линейных кораблей отнюдь не были преданы забвению. Однако значительные трудности, переживаемые страной в течение первых двух лет войны, не позволяли Морскому министерству всерьез думать о возвращении к этому вопросу. К концу 1916 г. события несколько вошли в колею, с другой стороны, опыт боевых столкновений противоборствующих флотов оказался столь значительным, что его оказалось совершенно необходимо учесть в проекте будущего линкора. Собранные воедино, результаты использования тяжелых артиллерийских кораблей вызвали существенный пересмотр флотом взглядов на соотношение таких принципиальных качеств линкора как ударная мощь, защита и скорость.

В отличие от проектирования «линкора 1915 г.» создание проекта в 1916-1917 гг. шло несколько иным путем. Если конструкторские работы в первом случае были следствием широких общегосударственных планов быстрого наращивания военно-морских вооружений, то ситуация с новым судостроением два с половиной года спустя была совершенно иной, и поэтому новый проект должен был иметь скорее характер предварительных проработок. Однако по стечению обстоятельств именно он получил в итоге большее развитие и оказался намного более успешным, чем его балтийский предшественник 1914 г., став ничуть не менее самобытным.

Выдача задания на проектирование была, скорее всего, полуофициальной. По крайней мере, до сих пор не найдены какие-либо документы МГШ, определяющие тактико-технические задания к новому линкору. Дата начала проектных работ пока не установлена со всей точностью, имеются лишь упоминания, что они начались в конце 1916 г. Единственное событие можно считать отправной точкой – спуск на воду 5 октября 1916 г. дредноута «Император Николай I», строившегося на верфи «Наваль» с 1914 г. На торжественный спуск корабля в Николаев прибыла большая группа чинов из петербургского Адмиралтейства с морским министром И.К.Григоровичем во главе. Среди них были и несколько корабельных инженеров с северных верфей, принимавшие участие в разработках проекта 1914 г. (в их числе находился и один из авторов проекта «линкора 1915 г.» А.И. Маслов — личный друг В.П. Костенко).

Ситуация в этот момент благоприятствовала тому, чтобы начать проработки под проект будущего линкора. 1916 г. ознаменовался для России стабилизацией фронтов и многократным ростом военного производства, что позволило создать необходимый потенциал для армии и освободить заводы Морского министерства от работы на срочные нужды для сухопутных войск. Весной следующего 1917 г. намечалось генеральное наступление стран Антанты на всех фронтах. В преддверии этого решающего удара по врагу были проведены консультации с союзниками по послевоенному устройству мира.

Одним из соглашений предусматривалась передача проливов Босфор и Дарданеллы под протекторат России, означавшая свободный выход русского флота из Черного моря в Средиземное. Для присутствия там планировалось создать сильную эскадру, ядром которой и должны были стать новые линкоры. Эта точка зрения политиков не шла в разрез с позицией IV Думы, всегда очень благосклонно относившейся к развитию морских сил России на юге и, как правило, с большим трудом принимавшей законопроекты о финансировании строительства дредноутов для Балтики.

В случае принятия в будущем решения о постройке новых линкоров для грядущей Средиземноморской эскадры, строить их предполагалось, вполне понятно, на стапелях крупнейшего южного судостроительного треста «Наваль-Руссуд». Обе вошедших в него верфи обладали к тому времени уже значительным опытом строительства линкоров нового типа – трех дредноутов класса «Императрица Мария» и конструктивно близкого к ним «Императора Николая I». Эти верфи имели мощное проектное бюро, возглавляемое опытными корабельными инженерами, в разное время до того участвовавшими в проектировании и строительстве линкоров-дредноутов в составе технических органов флота, и хорошо подготовленных поэтому в отношении всего круга вопросов, обозначенного Морским министерством применительно к проблеме конструирования линейных судов. В создавшейся ситуации подобный путь разработки квалифицированного проекта был действительно единственным, поскольку ГУК, в силу перегруженности в тот момент собственного техбюро срочными работами, не мог сосредоточиться на решении новой перспективной задачи. Подобные рассуждения хорошо совпадали и с точкой зрения руководства «Наваля», который по завершении «Императора Николая I» оставался без выгодных заказов на линейные суда.

Полуофициальность в подходе к выдаче задания на проектирование привела к тому, что в фондах архива Морского министерства, несмотря на тщательные поиски, до сих пор не найдено никаких следов разработки линкора в 1916-1917 гг. Вся информация о них обязана своим происхождением исключительно нескольким сохранившимся бумагам из личного архива В.П. Костенко, в то время главного корабельного инженера «Наваля», непосредственно руководившего проектированием.

В результате последовавших в октябре 1916 г. консультаций петербургских специалистов с николаевскими корабельными инженерами был оговорен общий круг условий, которые должны были быть положены в основу проекта будущего линкора. При этом опыт проектирования 1914 г. позволил во многом избежать определенных ошибок в подходе.

Условий было выставлено не так много. В.П. Костенко упоминает, что в новом проекте

«…проявилась тенденция русских морских кругов создать универсальный тип идеального линейного судна, в котором все три основных элемента: вооружение, скорость и защита получили бы совершенно равномерное и максимально возможное развитие. Английские корабли класса «Куин Элизабет» с вооружением 8 15″ орудий и скоростью 25 узлов служили в этом отношении прототипом. Балтийская дивизия линейных крейсеров класса «Измаил» была определенным шагом в том же направлении… «

Что же имелось в активе русских проектировщиков к тому времени? Программа экспериментальных работ, начатая в 1914 г. Морским министерством с целью опытной проверки и обоснования некоторых выдвинутых технических решений по конструкции будущего линкора, в связи с трудностями, вызванными тяжелой войной, оставалась весьма далекой от завершения. На Обуховском заводе фактически была приостановлена работа над опытным 16″/45 орудием, в то время как в Англии на заводе «Виккерс» медленно продолжалось изготовление второго такого же орудия, а также опытного станка для него. Пермский артиллерийский завод закончил изготовлением первую опытную партию из десяти 16″ бронебойных снарядов. Осенью 1915 г. были приняты в казну два опытных отсека на Главном морском полигоне, воспроизводящие в натуральную величину фрагменты корпуса с различными вариантами бортового и палубного бронирования, а также подкреплений за броней. Летом 1916 г. на полигоне закончился монтаж 14″/52 опытной артиллерийской установки, по готовности которой предполагалось отстрелять эти конструкции и окончательно выбрать тип бронирования будущего линкора. Однако к концу 1916 г. срок проведения этих экспериментов все еще не был определен. Таким образом, никаких новых опытных данных к началу проектных работ у николаевских конструкторов не имелось, и им пришлось приступить к работе лишь на основе уже имевшегося опыта, внеся изменения в боевую схему линкора, и добавив некоторые свои мысли в отношении отдельных узлов.

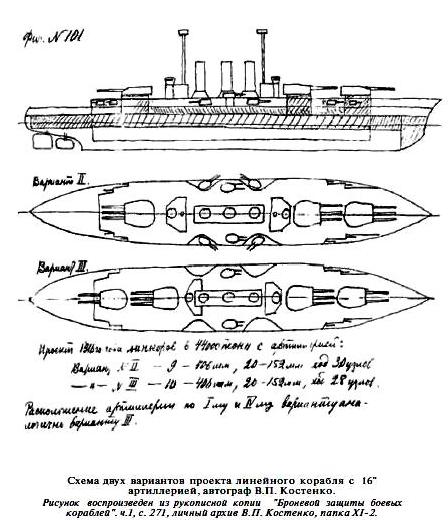

Предполагалось осуществлять разработку проекта в широком диапазоне по схемам «максимальная скорость» и «максимальное вооружение» в сочетании с надежной защитой. Первая схема представляла быстроходный линейный крейсер с восемью 16″ орудиями, вторая – относительно более тихоходный и лучше забронированный линкор с двенадцатью главными орудиями. Кроме того, предусматривалась проработка двух промежуточных вариантов – с девятью и десятью 16″ орудиями, уровень бронирования и скорости которых соответственно варьировался в пределах между цифрами крайних концепций. Таким образом, на этот раз подход к проектированию отличался большой гибкостью, и разнообразие артиллерийских схем наглядно свидетельствует о том, что был сделан решительный отход от ранее незыблемого принципа предельного артиллерийского насыщения линкора. Это и понятно – Ютландское сражение в мае 1916 г. не оставило надежд сторонникам доктрины молниеносного сокрушительного артиллерийского удара и продемонстрировало исключительную важность защиты корабля. Опыт этого эпохального морского боя детально анализировался во всех судостроительных конструкторских бюро всех морских держав, и русская компания «Наваль», конечно, не была исключением.

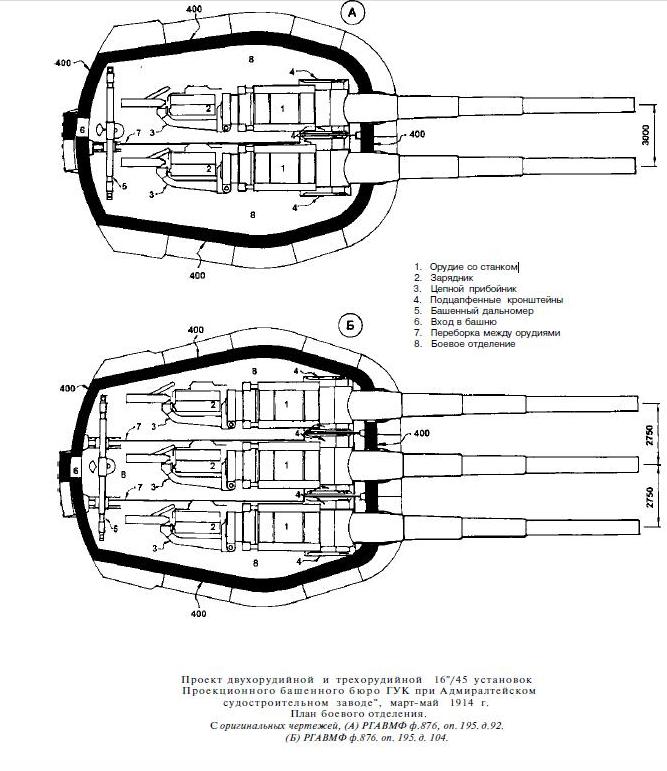

В 1916 г. уже не стоял вопрос о выборе калибра главной артиллерии для будущих линкоров. Совершенствование тяжелых артиллерийских кораблей предполагало только один путь его развития – в направлении увеличения мощности, поэтому сомнения относительно перспективного 16″ орудия не возникали. К этому времени идея четырехорудийной установки для 16″ орудий была подвергнута пересмотру. Ее преимущества в смысле экономии веса главной артиллерии не перевешивались ожидаемыми значительными трудностями с созданием надежной, во многом принципиально новой, механической части. Кроме того, в связи со значительными размерами артиллерийских погребов, решить задачу надежной противоторпедной защиты погребов концевых четырехорудийных башен было совершенно невозможно. Поэтому теперь главную артиллерию планировали разместить в двух- и трехорудийных башнях уже опробованных на флоте конструкций с более компактными погребами.

В части компоновки главной артиллерии важным нововведением стало расположение орудийных башен не «равномерно по длине корабля», как требовал МГШ в течение предшествующих лет, а сосредоточение их группами в оконечностях. Все башни устанавливались на одном уровне, на полубаке, продленном далеко в корму до последней башни. Эта идея расположения внутренних башен главного калибра не поверх, а за наружными, на одном с ним уровне, является весьма оригинальной. История конструирования линкоров-дредноутов не знала примеров подобного рода. Сам же подход на этапе эскизного проектирования представлялся вполне обоснованным. Помимо существенной экономии веса — одной лишь 375-мм брони барбета возвышенной башни порядка 290 т – и упрощения башенных механизмов, корабль получал более низкий силуэт, на что всегда так обращал внимание русский МГШ. Главным преимуществом расположения последующей орудийной башни на возвышенном барбете (или, как тогда говорили, «на столбе»), являлись два фактора – экономия длины корпуса и возможность возвышенной башни вести огонь в диаметральной плоскости поверх низлежащей. Однако при стремлении проектировщиков максимально сдвинуть ячейки хранения боезапаса к диаметральной плоскости, чем увеличивалась глубина бортовых отсеков и улучшалась конструктивная подводная защита корпуса, удавалось наиболее эффективно использовать протяженность погребов, заданную габаритом последовательного расположения второй трехорудийной башни. Что же касается стрельбы в направлении оконечностей, то, согласно расчетам, орудия второй башни могли вести огонь поверх крыши первой начиная с угла наводки в 10°, что соответствовало дальнобойности русского 16″/45 орудия в 77-78 кб.

При компоновке судна за основу были взяты проекты двух- и трехорудийных башен, разработанные весной 1914 г. в проектном бюро ГУК при Адмиралтейском заводе. Приостановленные с началом войны в связи с так и не начавшейся здесь организацией производства установок тяжелых орудий для линейных судов, эти проекты были теперь извлечены на свет и послужили основой для проектирования линкоров на заводе «Наваль». Правда, имеются сведения, что «Наваль» весной 1914 г. также намеревался принять участие в проектировании 16″ башен, для чего в мае 1914 г. ГУК направил на завод чертеж 16″/45 орудия. Однако проекты башен «Наваля», как и какая-либо переписка, относящаяся к ведению проектных работ, пока не обнаружены и маловероятно, что проектирование их заводом было начато вообще.

Помимо заданий по составу главного вооружения, во всех остальных направлениях техбюро завода было предоставлено право самостоятельно определять цифры по всем тем решениям, которые будут сочтены наилучшими. Получив таким образом полную свободу действий, конструкторы смогли сосредоточиться на подготовке гораздо более сбалансированных проектов, чем это было возможно ранее из-за многих выдвигаемых МГШ часто плохо между собой сочетавшихся требований.

Следствием этой здравой точки зрения стал и пересмотр требований к противоминной артиллерии. Проектировщики отказались от переставшей быть достаточной даже для заградительного огня 130-мм/55 пушки и повысили ее калибр до 6″. Однако ни это орудие, ни оперативно-тактические требования для него, ни снаряд, ни установка детально не разрабатывались, и поэтому подход к оснащению будущих линкоров этой новой пушкой может быть оценен лишь как чисто интуитивный. Число орудий во всех четырех вариантах было принято одинаковым. Единой была и схема их расположения. В части размещения противоминных пушек был сделан новый важный шаг вперед. Из общего числа двадцати орудий восемь располагалось в казематах на верхней палубе у основания концевых башен, остальные же двенадцать устанавливались в шести двухорудийных башнях, по три с каждого борта. При этом средняя 6″ башня находилась на полубаке, что номинально должно было позволить ей вести огонь по носу и корме в диаметральной плоскости. По две башни с каждого борта располагались в нишах на верхней палубе. Возможность ведения ими огня в направлении оконечностей не предусматривалось, поскольку это неминуемо потребовало бы устройства значительных по длине срезов полубака на протяжении почти всего корпуса. Этого проектировщики по соображениям сохранения достаточной высоты борта для действий в океане допустить не могли. Поэтому 6″ башни были компактно помещены в ниши полубака и обеспеченные им углы обстрела – по 150° – можно считать вполне приемлемыми. В части оснащения будущего линкора артиллерией других калибров, в частности зенитной, сведений нет, не имеется также данных и об их торпедном вооружении.

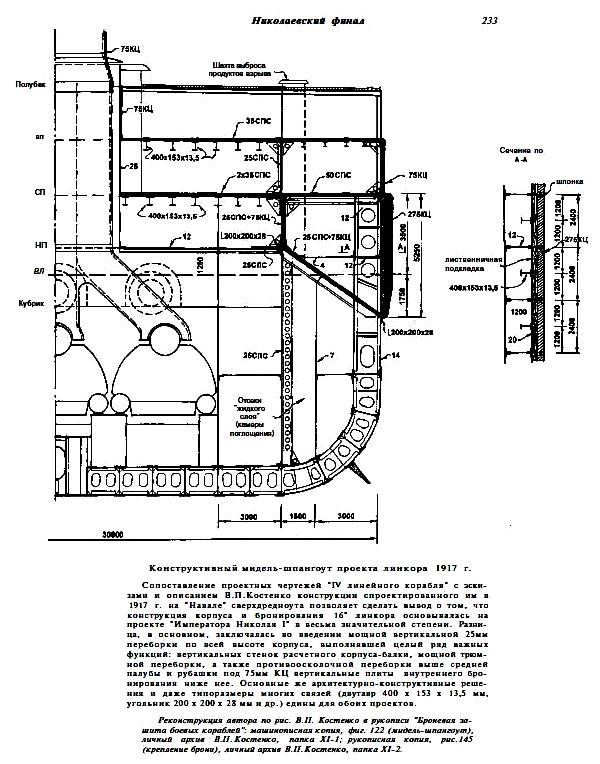

По конструкции корпуса и системе распределения броневой защиты проект 1917 г. был выполнен практически в полном соответствии с решениями, отработанными в конструкции предшествующих русских дредноутов. Корпус набирался по продольной системе. Главными его расчетными элементами в нижней плоскости являлись шесть днищевых стрингеров (шестой из них по каждому борту служил продолжением 25-мм вертикальной переборки, проходившей от днища до верхней палубы) с обшивкой наружного и второго дна и перекрывающими поясья обшивки продольными пазовыми планками. В верхней плоскости основными несущими элементами были продольные бимсы, в первую очередь верхней, а также средней палубы (и те и другие набирались из двутавровых балок 400×153×13,5 мм) с броневой настилкой этих палуб (35 мм СПС и 2×35 мм СПС соответственно). Шпангоуты двойного борта (еще четыре бортовых стрингера) в верхних своих ветвях, выше шельфа главного пояса, переходили во флоры такого же сечения, подкреплявшие вертикальные стыки броневых плит, и перевязывались с настилкой средней палубы.

Главный элемент броневой защиты линкора, его бортовой пояс, простирался по высоте на 5,25 м и имел толщину, в зависимости от варианта проекта, 250–325 мм. За ним, на расстоянии 4,5 м в уровне между средней и нижней палубой, проходила противоосколочная переборка из 75-мм КЦ плит, наложенных на 25-мм вертикальную переборку из стали повышенного сопротивления. Подобную конструкцию имел и скос нижней палубы, замыкавшийся на нижнюю кромку бортового пояса. Таким образом, полная толщина вертикального бронирования корпуса, с учетом внутренней защиты и 20-мм рубашки борта, составляла 370–445 мм. Толстые наружные поясные плиты связывались между собой шпонками по их вертикальным стыкам. Большое внимание было уделено разработке прочной опоры для броневых плит главного пояса, конструкция которой сохранилась в описании В.П. Костенко:

«Основной принцип создания жесткого опорного контура для каждой броневой плиты по всем четырем сторонам был проведен в этом проекте весьма последовательно. Для создания надежных соединений броневых переборок и палуб между собой и для образования наружного шельфа под плиты главного пояса был введен специальный, весьма мощный угловой профиль 200×200×28 мм. Его полки были достаточно широки для расположения двух рядов заклепок или гуженов с d = 38 мм. Против стыков плит были введены внутренние клепанные стойки в виде флоров шириной до 1,2 м, а между ними поставлены по шпангоутам промежуточные двутавровые стойки прочного профиля 400×153×13,5 мм. Из таких же балок были сделаны продольные бимсы главной и верхней палубы. Особое внимание было обращено на обеспечение жесткой металлической передачи усилий от плиты на торцы броневых палуб, для чего как верхний, так и нижний шельф был образован из двух склепанных угольников 200×200×28 мм, с введенным между ними листом броневой палубной настилки. Между нижним концом броневой плиты и угольником на нижнем шельфе был закреплен металлический брусок, обеспечивающий непосредственное прилегание металла к металлу. При верхнем шельфе оба пояса – тонкий в 75 мм и главный в 300 мм были перекрыты друг с другом, чтобы обеспечить обоим поясам прочную опору в виде торца броневой палубы. Чтобы обеспечить жесткую металлическую передачу усилий при ударе снарядов в главный пояс, между плитами был забит металлический расчеканенный клин».

Вне пределов цитадели (до носовой и за кормовой 16″ башнями) толщина поясных плит существенно уменьшалась. В носу она составляла 100 мм и начиналась от самого форштевня, в корме поясные плиты имели 200-мм толщину, но их протяженность по высоте уменьшалась на одно межпалубное расстояние (до 2950 мм). В корме эта защита не доходила до ахтерштевня, ограничиваясь поперечной броневой переборкой, прикрывающей румпельное отделение. Борт в средней части корпуса поверх главного пояса также защищался броней – между верхней и средней палубами он бронировался 75-мм КЦ плитами, функционально выполняющими роль противофугасной защиты.

Горизонтальное бронирование, как и прежде, подразделялось на взводное и основное. Первый тип состоял из 35-мм настилки по продольным бимсам и являлся в архитектурно-конструктивном отношении верхней палубой судна, второй – из двух слоев таких же плит по 35 мм, также по продольным бимсам, и служил средней палубой, перекрывающей корпус поверх главного пояса от борта до борта. Вдоль бортов, на участке шириной 4,5 м поверх бортового броневого коридора, толщина средней палубы снижалась до 50 мм (в один слой). Данные о толщине горизонтальной защиты корпуса вне пределов цитадели не приводятся, но по аналогии с предшествующими проектами она предположительно могла составлять 70 мм в носу в уровне кубрика, 35 мм в корме поверх кормового пояса и 70 мм ниже него – в уровнях нижней палубы и кубрика соответственно.

Бронирование башен, перешедших в разработанный «Навалем» линкор из проектов 16″ установок 1914 г., было следующим: лобовая броня и бока по 400 мм, крыша – 200 мм, тыльная броня – 400 мм. Из элементов местной броневой защиты, помимо 16″ башен и их барбетов, известна толщина брони бортовых 6″ башен (150 мм), а также всех прикрытий боевой рубки, описание конструкции которой имеется в бумагах В.П. Костенко :

«Близко к конструкции германских рубок подходил проект 1916-1917 гг. русского линейного корабля с 406-мм артиллерией. При наклоне стенок от 15° до 16° рубка этого проекта на дистанциях 75-90 кб при толщине плит 300 мм должна была иметь сопротивление бронебойным снарядам, одинаковое с плитами толщиной 400 мм. Наклон стенок верхней кромкой броневых плит наружу позволит значительно уменьшить диаметр броневого основания рубки, что существенно сокращает его вес, особенно при размещении рубки над крышей второй носовой башни. Вход в рубку был запроектирован через дверь нижнего яруса и через горловину в полу рубки, а также со средней палубы и из центрального поста по шахте.

Наклон брони даже в 18° не препятствует видимости через амбразуры и позволяет удобно расположить приборы по внутренним щитам.

Крепления рубки были сделаны очень прочно в замок с внутренними накладками и в виде стыковых планок и связаны толстыми угольниками на резьбе. Плиты каждого яруса образовывали один монолитный цилиндр, стянутый шпонками типа ласточкина хвоста, а цилиндры были вставлены в пазы и четверти ниже расположенного яруса плит, чем достигалась их полная перевязка.»

В конструкции линкора 1917 г. – впервые со времени проектирования дредноутов в России – детальной проработке подвергся вопрос конструктивной противоторпедной защиты. Не считая бортового клетчатого слоя шириной 1,2 м, жизненные части корабля отделялись тремя вертикальными продольными переборками, средняя из которых отстояла от наружного борта на расстоянии 4,5 м. Она была выполнена из 25-мм брони, чтобы ее не могли пробить осколки тонкой первой переборки. Между первой и второй переборками помещался внутренний водяной экран толщиной в 1,5 м. Этот же промежуток мог служить резервными нефтяными ямами. Сверху эти отсеки имели свободные выходы в атмосферу через бронированные шахты. При затоплении всех внутренних отсеков водяного экрана корабль принимал около 5000 т воды и погружался на 600 мм. Полная ширина бортового защитного слоя составляла 7,5 м. Конструктивная защита корабля от минной опасности состояла в устройстве третьего дна на всем протяжении корпуса между концевыми башнями, причем высота его была увеличена до 3,2 м.

Таким образом, вопрос конструктивной защиты корпуса линкора от подводных взрывов был подвергнут В.П. Костенко кардинальной переработке. Введенная им в проекте 1917 г. система защиты впервые функционально подразделялась на «камеру расширения», где продукты взрыва подводного заряда расширялись и уменьшали свое давление, «камеру поглощения», где наполнявшая ее вода или нефть поглощала оставшуюся энергию газов, и «камеру фильтрации» на случай, если предыдущая переборка все же пропускала некоторое количество воды. В.П. Костенко удалось верно предугадать не только основные смысловые составляющие системы, но и правильно определить приоритеты во взаиморасположении всех ее элементов, эффективно использовать в погашении энергии взрыва работу «жидкого слоя». Предложенный им состав системы конструктивной противоторпедной защиты корпуса стал классическим для большинства проектов 16″ тяжелых артиллерийских кораблей, разработанных на рубеже 20-х гг., а полная ширина бортового защитного слоя проекта линкора 1917 г. была наибольшей среди всех этих проектов.

В бумагах В.П. Костенко, относящимся к проектируемым на «Навале» линкорам, совершенно отсутствуют какие-либо упоминания об их двигательной установке. Однако требуемая мощность на валу (SHP) для развития известной скорости полного хода может быть достаточно точно определена по общепринятым методикам оценки, широко применяющимся при проектировании кораблей. Расчет по методу «адмиралтейских коэффициентов», с использованием в качестве прототипа проекта «Измаила», на основе обводов которого разрабатывалась форма корпуса проекта 1917 г., позволяет определить значения полной мощности для всех его четырех вариантов. Из этих значений следует состав их котельной установки, число котлов которой для каждого из вариантов (все котлы – нефтяные) принимается кратным трем – по три в ряд в каждом котельном отделении шириной 15 м. В.П. Костенко ничего не упоминает и о способе взаиморасположения элементов двигательной установки – линейном или линейно-эшелонном, но, скорее всего, их компоновка в проекте осуществлялась в соответствии с первым вариантом. Основанием подобному умозаключению служит как сохранившееся изображение бокового вида двух вариантов, так и факт отсутствия альтернативной практики в проектах предшествующих русских дредноутов, а также то обстоятельство, что линкор 1917 г. был первым проектом русского дредноута, где машинные и котельные отделения не разделялись одной из башен главного калибра.

Конец истории проектирования этих линкоров так же мало ясен, как и ее начало. В.П. Костенко упоминает, что «проектирование было приостановлено в начале 1917 г.». О причинах остается только догадываться. Неизвестны также и результаты рассмотрения проектов в МГШ и ГУК, а также то, попали ли они вообще в Морское министерство. Костенко пишет, что

«наиболее эффективными получались корабли с 9 и 10 16″ орудиями. Корабль с 12 16″ орудиями имел менее обеспеченную подводную защиту двух концевых башен благодаря громадному диаметру трехорудийной установки.»

В самом деле, имея в виду изменение в конце 1916 г. взглядов МГШ на конструкцию линкора, которая теперь виделась как максимально сбалансированное соотношение огневой мощи и защиты, явное преимущество получали варианты с 9 и 10 16″ орудиями, сочетавшие сильное вооружение, высокую скорость хода, надежное бронирование и достаточную глубину противоторпедной защиты (в т.ч. в районе погребов концевых двух- и трехорудийных башен ). Вариант с 8 16″ орудиями имел длину корпуса, в силу значительной протяженности машинно-котельных отделений, по-видимому, предельную для перспективных возможностей по докованию, что в сочетании со значительной протяженностью цитадели также не позволяло создать глубокую защиту для крайних двухорудийных башен этого проекта. Удлинение же корабля с 12 16″ орудиями с 230 до 245 м не решало проблему создания надежной конструктивной защиты для его крайних трехорудийных башен при одновременном росте водоизмещения порядка 5-8 тыс. т.

Общая малочисленность данных по проекту русского линкора 1917 г. затрудняет его анализ. Продолжительный поиск не дал пока ответа на вопрос, сохранились ли вообще его проектные чертежи и спецификации. Однако нестандартность одних его решений и продуманность других делают этот проект необычайно интересным. Настолько даже, что автором были проведены расчеты поражающей мощи и боевой устойчивости варианта «2» проекта (9 16″ орудий, скорость 30 уз) в воображаемых столкновениях с проектами его зарубежных современников 1916-1922 гг., вооруженных подобной артиллерией («Мериленд», «Саут Дакота», «Нагато», «Тоза», «Амаги», «Овари», «Джи-3»).