Собрание фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи содержит большое количество моделей военной техники, разработанных и выпускавшихся в России, СССР и других странах мира. Среди них видное место занимают масштабные модели опытных образцов советской и иностранной военной техники, в число которых входят танки, самоходные противотанковые ракетные комплексы, машины управления огнём, а также артиллерийские орудия и самоходные артиллерийские установки. Большая часть этих моделей поступила в музей из предприятий-разработчиков данной техники после завершения цикла опытно-конструкторских работ, когда надобность в них пропадала.

Цель изготовления таких моделей чаще всего состояла в показе руководящему составу предприятия и представителям заказывающих органов армии общего вида и главных функциональных свойств разрабатываемой техники для принятия решения о дальнейшей судьбе проекта. Далеко не во всех случаях после разработки аванпроекта того или иного образца вооружения и его представления заказчику, принималось положительное решение о реальном воплощении изделия. Значительная часть излишне радикальных по своей сути или несовершенных аванпроектов вооружения отвергалась на этапе предварительной разработки, после чего документы проекта отправлялись в архив предприятия или вовсе уничтожались.

В редких случаях в музее предприятия оставались модели нереализованных образцов вооружения, судьба которых тоже была очень разной: в лучшем случае они хранились там вне внимания заинтересованных исследователей, в худшем, при ликвидации предприятия — уничтожались вместе с музеями. При этом утрачивалась информация об эволюции конструкторской мысли создателей вооружения и даже о самом существовании таких проектов. Это существенно обедняло историю отечественного вооружения и сужало кругозор новых поколений его создателей.

Только очень небольшую часть моделей опытных образцов военной техники удалось сохранить в крупных государственных военно-исторических музеях и включить в музейный фонд Российской федерации.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи является одним из таких собраний, где историки вооружения могут увидеть и изучить уникальные модели опытных и малоизвестных образцов военной техники и вооружения и использовать полученные сведения при описании хода развития отечественной военно-технической мысли.

Одной их существенных проблем, препятствующих полноценному использованию хранящихся в музее моделей опытной военной техники в научных исследованиях, является их довольно поверхностная атрибуция. Она связана, как правило, с крайне скудной информацией о проектах, по которым изготавливались модели. Разыскать такую информацию спустя многие десятки лет после акта их дарения чаще всего бывает очень сложно. Кроме того, при оформлении учётных документов на модели хранителями музея уделялось недостаточное внимание выявлению и описанию технических особенностей, воспроизведённых в них образцов техники. Такое положение требует своевременной коррекции, чему и посвящена настоящая статья.

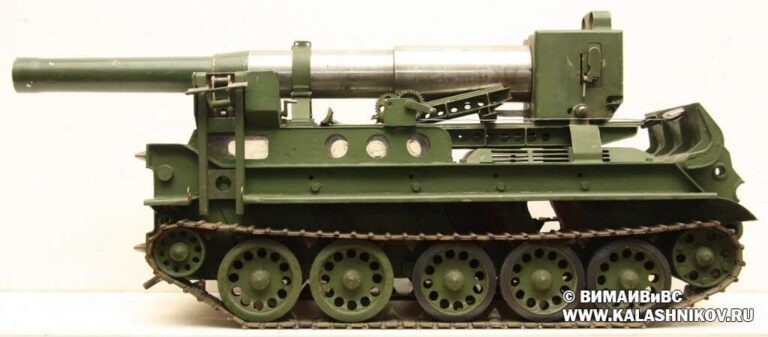

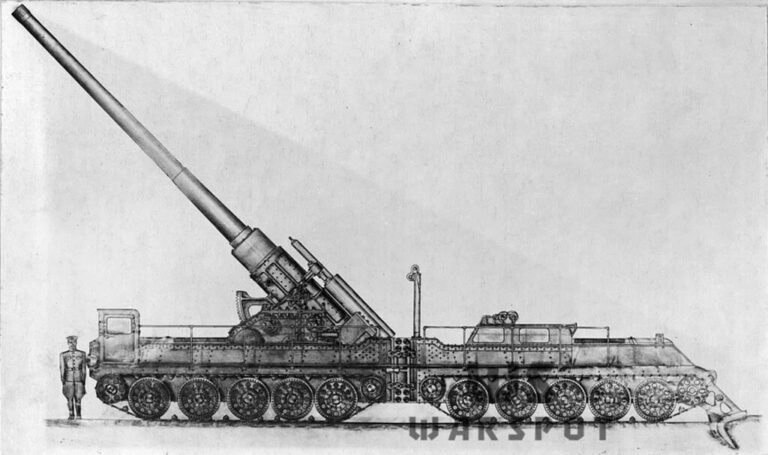

В этом материале описана одна из хранящихся в фондах ВИМАИВ и ВС моделей артиллерийской техники — советской бикалиберной (210/305-мм) самоходной артиллерийской установки особой мощности (САУ ОМ), чей проект разрабатывался в ЦКБ-34 (г. Ленинград) в начале 1950-х годов. Модель выполнена в масштабе 1:10 с высокой реалистичностью воспроизведения внешнего вида и функционирования всех основных механизмов, обеспечивающих подготовку орудия к стрельбе. В музей модель поступила в 1961 г. из ЦКБ-34 (п/я 270). Вместе с моделью из предприятия была передана краткая справка, датированная августом 1954 г. с некоторыми конструктивными данными проекта САУ ОМ, сведения из которой использовались при подготовке описания модели.

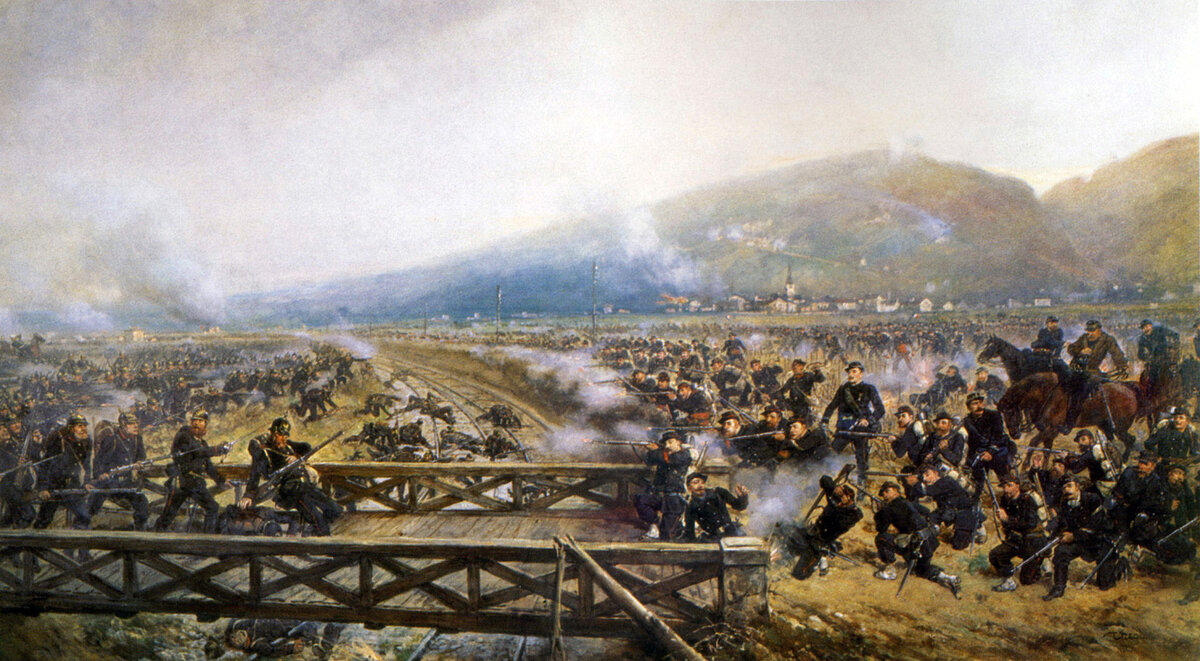

Модель САУ ОМ с гаубичным стволом калибра 305 мм в походном положении: слева модель транспортера лафета, справа модель транспортёра ствола

Модель САУ ОМ состоит из двух отдельных частей:

— транспортёр лафета, допускающий установку стволов двух видов: 210-мм пушки и 305-мм гаубицы;

— транспортёр ствола.

Рассмотрим каждую часть модели по отдельности.

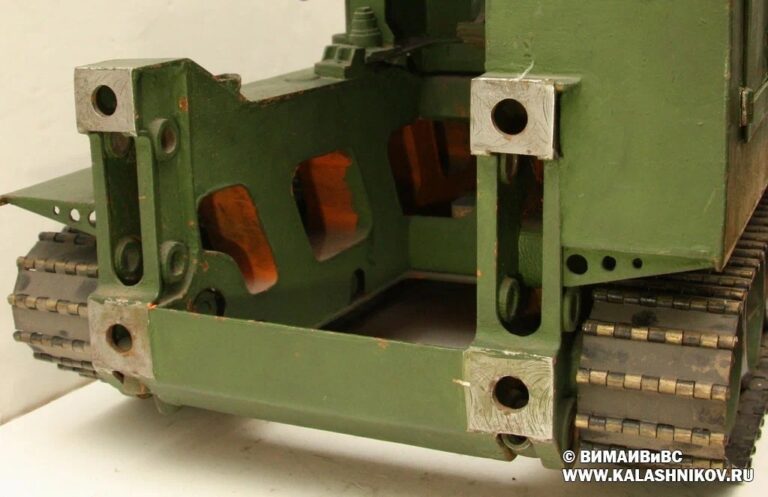

Модель транспортёра лафета имеет следующие размеры: длина — 610 мм, ширина — 300 мм, высота — 340 мм. Материалы: сталь, алюминий, дерево, пластмасса.

Транспортёр лафета представляет собой глубоко модифицированное шасси танка Т-34 со смонтированным на нём специальным оборудованием, обеспечивающим функционирования ряда механизмов артиллерийской установки. Неизменным от танка оставлена только ходовая часть и моторно-трансмиссионное отделение, все остальные части танка подвергались доработке для обеспечения выполнения функций установки. В передней части корпуса транспортёра лафета имеется широкий и глубокий внутренний карман, предназначенный для создания пространства для уходящей в откат казённой части ствола. Кабина транспортёра одноместная с одной дверью, узкая, расположена в левой передней части корпуса над гусеницей. Перед кабиной по обеим сторонам корпуса расположены элементы сцепного устройства в виде четырёх приёмных отверстий для центрирующих элементов. В задней части корпуса транспортера расположен откидной упор. На надгусеничных крыльях имеются следы установки поручней.

На крыше корпуса транспортёра размещена вращающаяся часть орудия, в боевом положении состоящая из ствола, верхнего станка, люльки с ПОУ и механизмов горизонтального и вертикального наведения. Уравновешивающего механизма в конструкции вращающейся части орудия не выявлено. Возможно, уравновешивание ствола в данном проекте предполагалось осуществлять естественным (грузовым) способом, в пользу чего свидетельствует наличие у ствола массивного казённика. Высота линии огня при угле возвышения 0° у реального образца должна была составлять 2650 мм.

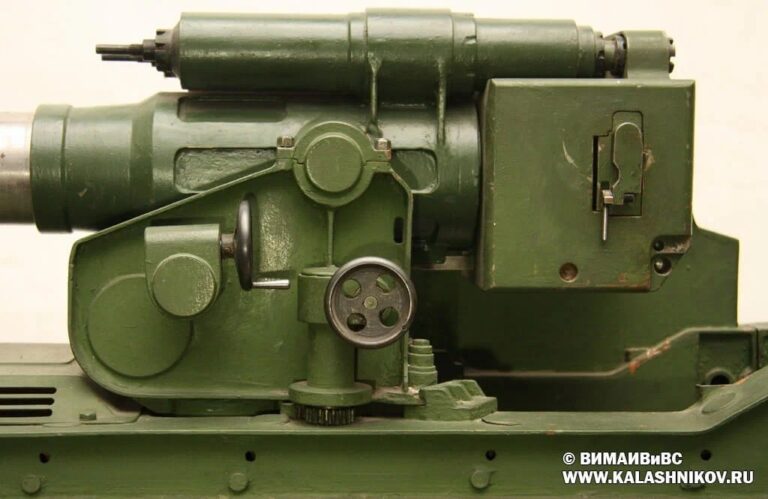

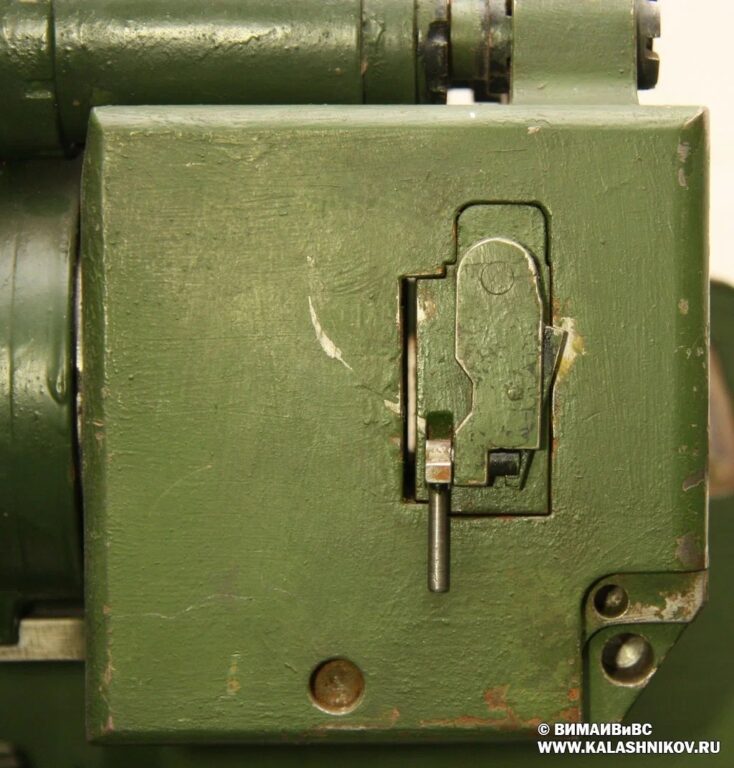

В имеющемся виде на модели САУ ОМ установлен макет гаубичного ствола калибра 305 мм. Ствол со свободной трубой, дульные устройства отсутствуют. Казённик массивный кубической формы. По обоим бокам казённика выполнены круглые глухие отверстия, предназначенные для соединения ствола с корпусом транспортёра в походном положении. Под казённой частью ствола на казённике расположен стержень прямоугольного сечения, который входит в вырез в задней части люльки. Стержень предназначен для предотвращения проворота ствола в люльке в начальном периоде отката. Затвор клиновой, горизонтальный, с ручным винтовым приводом, при открывании выдвигается из казённика влево.

Люлька обойменная (трубчатая), цилиндры ПОУ расположены сверху люльки и при откате остаются неподвижными. В соответствии со справкой ЦКБ-34, ПОУ должны были иметь следующую характеристику: тормоз отката гидравлический веретённого типа, заправляемый жидкостью «Стеол». Накатник одноцилиндровый пневматический с гидравлическими уплотнениями. Снизу люльки размещён сектор механизма вертикального наведения.

Механизмы наведения орудия зубчатого типа, взаимодействуют с соответствующими зубчатыми секторами на люльке и на корпусе транспортёра.

Углы наведения орудия:

— для варианта САУ ОМ со стволом калибра 305 мм: по вертикали от +38° до +70°.

— для варианта САУ ОМ со стволом калибра 210 мм: по вертикали от −5° до +50°.

— по горизонту: для САУ ОМ со стволами обоих калибров каждую сторону по 4°.

Прицельные приспособления в модели САУ БМ не воспроизведены.

Модель транспортёра ствола в походном положении (с закреплённым на крыше стволом) имеет следующие размеры: длина — 790 мм, ширина — 300 мм, высота — 330 мм. Материалы: сталь, алюминий, дерево, пластмасса.

Транспортёр ствола представляет собой глубоко модифицированное шасси танка Т-34 со смонтированным на нём специальным оборудованием, обеспечивающим функционирования ряда механизмов артиллерийской установки. Кабина транспортёра одноместная, расположена посредине передней части корпуса. Двери кабины двустворчатые, открываются вперёд. Выше створок двери расположено окно для водителя в откидной раме. Для посадки водителя и расчёта орудия внутрь машины необходимо откинуть окно вверх и развести створки двери в стороны. За водителем располагается отсек для расчёта орудия с тремя круглыми окнами в каждом борту. Перед кабиной по обеим сторонам корпуса расположены элементы сцепного устройства в виде четырёх конических центрирующих штырей и четырёх стягивающих винтов.

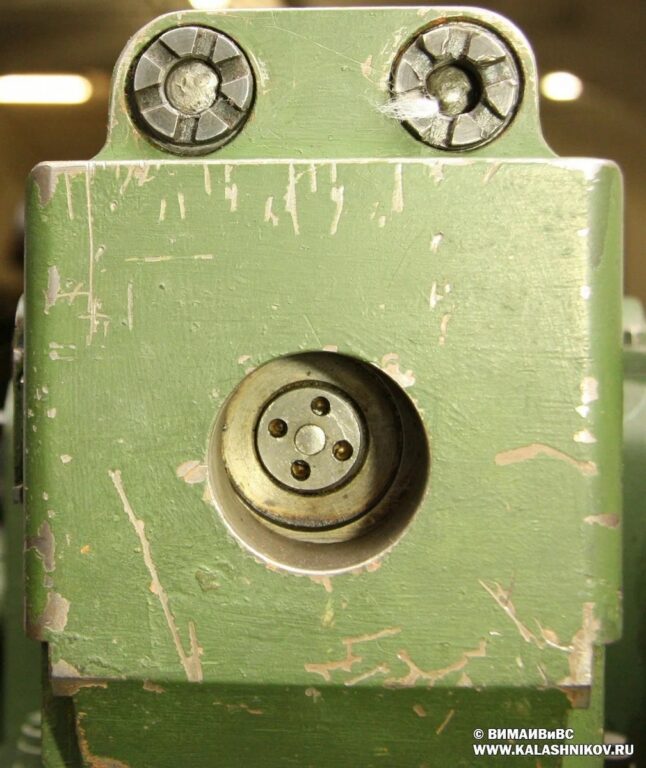

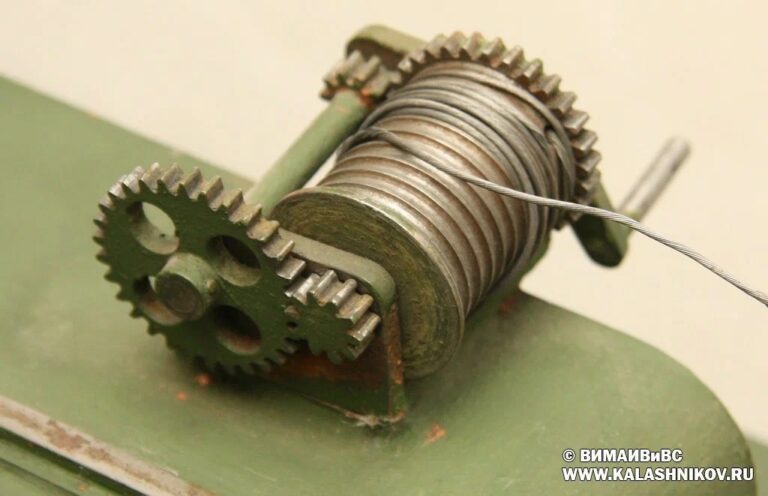

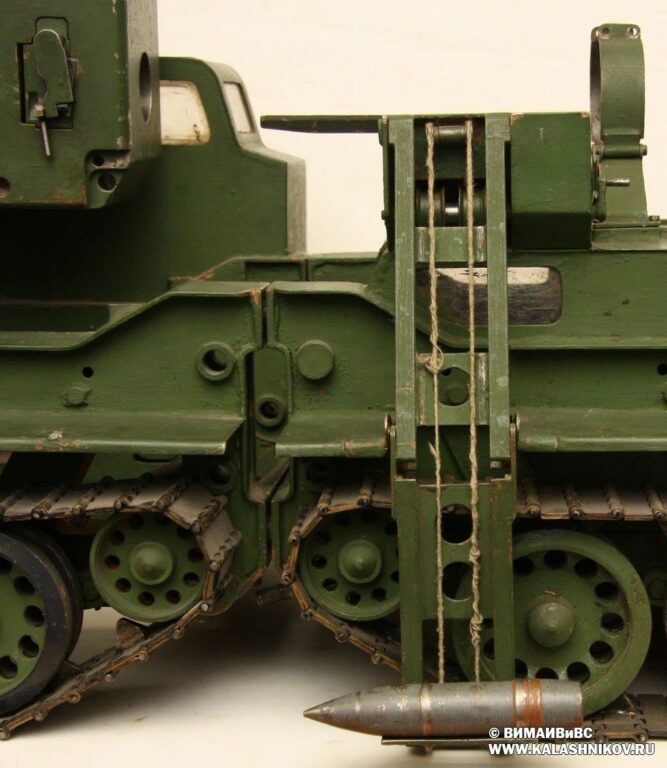

На крыше корпуса транспортёра ствола расположен поворотный лоток для досылания снарядов и зарядов в зарядную камору, устройства для крепления дульной и казённой части ствола в походном положении, две ручных тросовых лебёдки для опускания и подъёма сошника, рельсы для направления его движения при скатывании с транспортёра лафета на транспортер ствола. В походном положении САУ ОМ ствол размещается на крыше этого транспортёра.

В левой передней части корпуса транспортёра ствола напротив кабины водителя расположен подъёмник боеприпасов, предназначенный для доставки снарядов и зарядов с грунта к орудию. Он состоит из двух сочленённых секций, подъёмного лотка и тросовой лебёдки с ручным приводом. Подъёмный лоток перемещается по рельсам, расположенным на боковых стенках секций подъёмника. Нижняя секция подъёмника съёмная, в походном положении размещается на крыше транспортера.

В задней части корпуса транспортёра ствола смонтирован откидной сошник, передающий отдачу выстрела из орудия на грунт. При изучении модели не удалось установить — возилась ли внутри транспортера ствола какая-то часть готового к стрельбе боекомплекта или нет, поскольку воспроизведение внутреннего устройства кабин в обоих транспортёрах отсутствует.

По расчётам ЦКБ-34 вес САУ ОМ в походном положении должен был составлять около 62,5 т.

В комплект модели входит съёмный рельсовый пролёт для перекатывания ствола, который в походном положении крепится на крыше моторно-трансмиссионного отделения транспортера ствола, а также отдельная модель пушечного ствола калибра 210 мм с люлькой и установленными на ней ПОУ.

Изучение конструкции модели САУ ОМ позволило установить порядок подготовки установки к стрельбе, который должен был осуществляться следующим образом. После завершения марша на выбранной огневой позиции производилось соединение транспортёра орудия и транспортёра лафета в единую сборку. Соединение осуществлялось с помощью сцепного механизма. Для этого транспортёр орудия и транспортёр лафета съезжались лобовыми частями друг к другу до вхождения центрирующих выступов на транспортере ствола в соответствующие отверстия на транспортёре лафета, после чего оба транспортёра скреплялись стягивающими винтами. Далее на грунт опускались: с транспортёра ствола — сошник, с транспортёра лафета — упор, после чего они фиксировались в боевом положении специальными распорками. В собранном виде САУ ОМ представляла собой жёсткую конструкцию, состоящую из двух соединённых транспортёров с установленными на них агрегатами орудия, опирающуюся на грунт с помощью их гусеничных ходов, а также сошника и переднего упора.

После соединения транспортёров, между ними устанавливался рельсовый пролёт для перекатывания ствола на транспортёр лафета, расстопоривалась казённая и дульная части ствола, после чего ствол накатывался в люльку на транспортёре лафета и соединялся со штоками смонтированных в ней ПОУ. Далее рельсовый пролёт убирался на грунт, а на крыше транспортёра ствола устанавливался поворотный лоток и собирался подъёмник боеприпасов.

Для заряжания орудия его ствол выводился на угол досылания (0°) и открывался затвор. Лоток подъёмника боеприпасов с помощью лебёдки опускался на грунт для приёма снаряда, а после его погрузки поднимался на крышу транспортёра ствола и опрокидывался, при этом снаряд скатывался с него на досылающий лоток, который вручную подводился к казённой части орудия. Далее снаряд досылался в ствол, и тем же порядком производились операции по подъёму с грунта и досылке заряда. После заряжания орудия его затвор закрывался, механизмами вертикального и горизонтального наведения стволу придавались соответствующие углы, что завершало цикл подготовки установки к выстрелу.

ЦКБ-34 предполагало, что САУ ОМ могла обеспечить скорострельность: при калибре 305 мм — 1 выстр./мин., при калибре 210 мм — 2 выстр./мин. Время перевода САУ ОМ из походного положения в боевое должно было составлять около 25-30 мин. Это значительно меньше, чем время развёртывания существующих орудий аналогичного класса, которое составляло: для 305-мм гаубицы обр. 1915 г. — 1,5-2 суток, для 305-мм гаубицы БР-18 обр.1939 г. и 210-мм пушки БР-17 обр.1939 г. — 1,5-2 часа. При этом для подготовки САУ к стрельбе не требовалось проведения сложных и объёмных земляных работ и специального подъёмного оборудования, которые нужны были для подготовки позиции указанных выше орудий. Ещё одним преимуществом проекта САУ ОМ над штатными образцами 305-мм гаубиц обр. 1915 г. и БР-18, а также 210-мм пушки БР-17, являлось размещение частей орудия на двух самоходных шасси. В отличие от САУ ОМ, гаубица БР-18 и пушка БР-17 перевозились в разобранном виде на трёх повозках, буксируемых мощными артиллерийскими тягачами «Ворошиловец» или «Коминтерн», а 305-мм гаубица обр. 1915 г. могла перевозиться только в разобранном виде и только по железной дороге.

В принципе, при соответствующей отработке конструкции, артиллерийская установка представленного в модели типа могла быть востребована в частях РГК Советской армии, тем более что опыт прорыва особо укреплённых рубежей, полученный Красной армией в годы Великой Отечественной войны, показал необходимость наличия на вооружении современных орудий большой мощности. Однако достоверно известно, что такая артиллерийская установка на вооружение Советской армии не принималась. Судьбу проекта САУ ОМ автору выяснить не удалось. В АО «КБСМ» какие-либо сведения о нём не сохранились. Единственное упоминание аналогичного проекта сочленённой САУ на шасси танка Т-34 с 210-мм пушкой БР-17 нашлось в статье Ю. Пашолока «Крупнокалиберные кабриолеты», опубликованной на сайте Warspot. В ней автор сообщает, что проект этой САУ был разработан в Ленинградском филиале ЦАКБ в 1944 г. в качестве альтернативного по отношению к проекту опытной 203-мм самоходной гаубицы С-51 на шасси танка КВ-1С.

По утверждению Ю. Пашолока, нарком вооружения Д. Ф. Устинов предлагал составить на данную машину тактико-технические требования, но дальше эскизного проекта дело не пошло. Вероятно, идея САУ большой мощности на шасси двух танков Т-34 в ЛФ ЦАКБ не была заброшена окончательно и в послевоенные годы её попытались развить в другом варианте, на основе которого был разработан проект, реализованный в описанной модели САУ ОМ. Однако с учётом периода изготовления модели (не позднее 1954 г.) и происходившего в это время в СССР бурного развития ракетного вооружения, можно предположить, что проект данной артиллерийской установки в реальном изделии не воплощался, а хранящаяся в музее модель является единственным сохранившимся до настоящего времени свидетельством его существования.

Источник — https://dzen.ru/a/ZAidBMfjc2ojUTBc