Продолжение интересного цикла статей из жж уважаемого Николая Колядко ака midnike.

Между тем 17-е оперативное соединение продолжало идти на север, а личному составу 3-й истребительной за оставшиеся до встречи с противником дни ещё предстояло привести в порядок свою матчасть. Капитан 3-го ранга Тач успел лично облетать первые 21 из поступивших в его распоряжение F4F-4, однако последние 6 были переданы эскадрильи в самый последний момент. Ещё хуже обстояло с вооружением – из-за недостатка техсостава оно было приведено в полный порядок лишь на четвёрке, которую Тач использовал для стрелковой подготовки. При этом на половине самолётов пулемётные порты в плоскостях были вообще всё ещё закрыты заводской консервацией, а их «Браунинги» были всё ещё в заводской смазке, и их требовалось привести в боевое состояние и пристрелять.

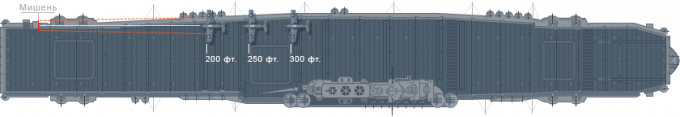

Поскольку методика пристрелки и сведения пулемётов в условиях сравнительно короткой лётной палубы авианосца недавно вызвала много вопросов, то остановимся на ней поподробней. Мероприятие начиналось с того, что на расположенной в корме платформе посадочного сигнальщика (Landing Signal Officer) поднимался штатный ветрозащитный экран из брезента, натянутого на металлическую раму, на который со стороны носа крепилась специальная мишень для «холодной пристрелки». Стандартная дистанция сведения стволов американских палубных истребителей равнялась 1000 футов [305 м], и в идеале пристрелку следовало вести именно с этой дистанции в одну точку, однако полная длина полётной палубы авианосцев типа «Йорктаун» составляла «всего» 244,5 метров, поэтому на мишени было три метки – центральная для прицела и расположенные на специально вычисленном расстоянии от неё боковые для крыльевых пулемётов. Поскольку на F4F-4 все стволы имели одинаковый калибр и баллистику, то этого было достаточно, в случае же вооружения разных калибров мишень была сложней и метки для разных типов стволов находились на разной высоте.

Затем кормовая часть левого борта авианосца освобождалась от запаркованных самолётов, и на расстоянии 200 футов [61 м] от мишени и носом к ней устанавливался истребитель. С помощью снабжённой домкратом тележки для авиабомб хвост машины поднимался до такой высоты, чтобы стволы пулемётов оказались в горизонтальном положении, после чего весь самолёт вручную «наводился» уже по горизонту прицелом в центральную метку мишени и фиксировался колодками и найтовами. Поскольку встроенное вооружение по определению не имело собственных прицельных приспособлений, то далее в стволы пары самых дальних от фюзеляжа пулемётов со стороны дульных срезов вставлялись приборы для «холодной пристрелки» (Bore Sighter, то есть буквально «дульный прицел»), которые представляли из себя оптические прицелы малой кратности с перископическими окулярами, соосно смонтированные на стержнях диаметра, равного калибру ствола, в данном случае – 12,7-мм. Один из оружейников смотрел в этот прицел и отдавал команды находящемуся на крыле напарнику, который с помощью фиксирующих винтов наводил пулемёт в соответствующую – левую или правую – отметку на мишени.

«Холодная пристрелка» 12,7-мм пулемётов истребителя «Рипаблик» P-47 «Тандерболт» с помощью универсального комплекта Mark I.

В комплекте имелись посадочные стержни для всех калибров, применявшихся в авиации США: 7,62-мм, 12,7-мм, 20-мм и 37-мм.

После наведения «крайних» пулемётов истребитель перемещали на дистанцию 250 футов [76 м] от мишени и таким же образом производили наводку средней пары. Внутреннюю пару наводили уже с дистанции 300 футов [91,5 м]. На этом «холодная» пристрелка закончивалась, самолёт отгонялся в нос для уже «горячей», а его место напротив мишени занимала следующая машина. Для «горячей» пристрелки самолёт разворачивали перпендикулярно борту, пулемёты заряжали трассерами и начинали отстреливать тестовые очереди сначала парами пулемётов, а затем всей батареей, следя за тем, чтобы трассы очередей перекрещивались точно в марке прицела истребителя. При необходимости продолжавшие сидеть на плоскостях оружейники по командам из кокпита всё теми же фиксирующими винтами корректировали наводку пулемётов. На этом этапе в кокпите истребителя находился уже не главный оружейник, а командир одного из дивизионов, он же заместитель командира эскадрильи по вооружению, в данном случае старший лейтенант Элберт МакКаски. После приёмки им пристрелки, из чисто психологических соображений пару тестовых очередей давали выпустить пилоту данного самолёта, с тем чтобы и он лично убедился, что вооружение его машины настроено должным образом. Начавшиеся 29 мая работы по приведению истребителей в боеспособное состояние были окончательно завершены лишь накануне сражения, к вечеру 3 июня 1942 г.

«Горячая» пристрелка и проверка вооружения истребителей «Грумман» F4F-4 «Уайлдкэт» на борту АВ «Рэйнджер» непосредственно перед его участием в операции «Торч», американо-британской высадке в северной Африке. Начало ноября 1942 г.

Между тем 17-е оперативное соединение продолжало идти на север. В 11.50 2 июня 1942 г. два «Донтлесса» с «Йорктауна» обнаружили корабли 16-го ОС в назначенной точке «Удача» в 350 милях [648 км] северо-восточней Мидуэя, а в 16.00 на кораблях обоих соединений могли видеть друг друга уже визуально. Объединённые силы под общим командованием контр-адмирала Фрэнка Флетчера, насчитывающие 3 эскадренных авианосца с 221 боеготовым самолётом, 7 тяжёлых и 1 лёгкий крейсер, а также 15 эсминцев, двинулись на запад. Утром 3-го июня патрульные «Каталины» с Мидуэя обнаружили в 700 милях [1300 км] к западу от атолла крупные силы японцев, которые были идентифицированы как их Транспортное соединение, которое должно было осуществлять собственно высадку и захват американского опорного пункта. Это ещё раз подтвердило правильность разведданных, на которых строилась американская операция. Из-за плохой видимости северо-западней Мидуэя ударное авианосное соединение японцев обнаружено пока не было, однако по данным разведки оно должно было нанести удар по атоллу утром следующего дня.

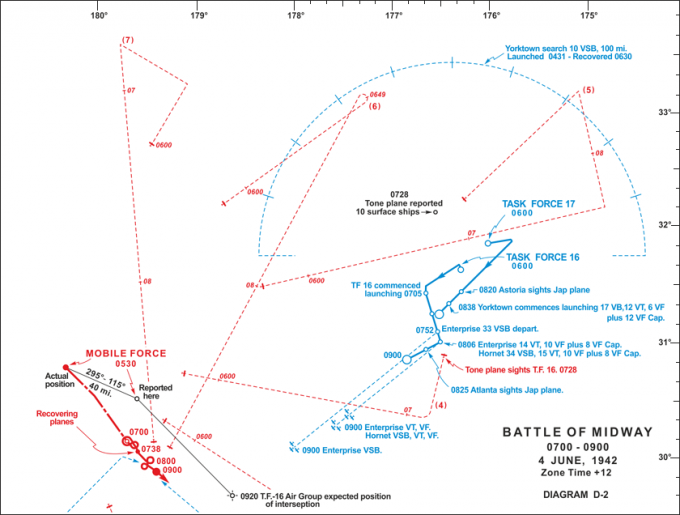

Я не буду пересказывать весь ход сражения при Мидуэе, напомню лишь, что по первоначальному плану основной ударной силой должны были стать авиагруппы «Энтерпрайза» и «Хорнета», в то время как самолёты «Йорктауна» должны были обеспечивать безопасность правого (северного) фланга объединения, а также служить оперативным резервом. Контр-адмирал Флетчер очень хорошо помнил Коралловое море и больше не собирался «складывать все яйца в одну корзинку». В 05.34 4 июня 1942 г., когда на кораблях перехватили первое сообщение патрульной «Каталины» c тактическим номером 4V58 «Авианосцы противника», объединение находилось в 202 милях [374 км] северней Мидуэя (пеленг 013°) и двигалось на северо-восток, в точку встречи с поднятым на рассвете с «Йорктауна» вылетом из 10 SBD-3 «Донтлесс», проводившим разведку северного 180° сектора на дистанцию в 100 миль [185 км]. Спустя 11 минут было перехвачено переданное открытым текстом сообщение с другой «Каталины»:

«Много самолётов в направлении Мидуэя, повторяю, в направлении Мидуэя».

И только в 05.52 PBY-5A номер 4V58 передала первые конкретные данные о противнике:

«Два авианосца и линкоры, пеленг 320, дистанция 180, курс 135, скорость 25».

На мостиках американских авианосцев быстро пересчитали эти данные, получалось, что вражеское соединение находится на пеленге 247° и дистанции 175 миль [324 км] от них, то есть за пределами просевшего боевого радиуса истребителей F4F-4 «Уайлдкэт» и на пределе боевого радиуса TBD-1 «Девастейтор» с подвешенной торпедой. На самом деле из-за навигационной ошибки штурмана «Каталины» местоположение японского соединения было определено с погрешностью в 4° по пеленгу и 40 миль [74 км] по дальности, поэтому в действительности дистанция до американских авианосцев составляла не 175, а около 200 миль [370 км]. Однако контр-адмирал Флетчер и его штаб исходили из тех данных, что у них имелись, и в 06.07 блинкер «Йорктауна» передал приказ командиру 16-го оперативного соединения контр-адмиралу Рэймонду Спрюэнсу:

«Следуйте на юго-запад и атакуйте авианосцы противника как только они будут достоверно обнаружены. Я проследую за вами сразу же после посадки самолётов».

16-е оперативное соединение совершило разворот почти на 180° и со скоростью 25 узлов [46 км/ч] двинулось наперехват японских сил. По их рассчётам начать поднимать авиагруппы в воздух следовало не ранее 07.00, когда дистанция до движущегося почти перпендикулярным курсом противника сократится до хотя бы 155 миль [287 км].

Уже в 06.30 «Йорктаун» прибыл точку встречи, принял на борт подтвердившие отсутствие непосредственной угрозы с севера «Донтлессы», провёл ротацию воздушного охранения, после чего также развернулся и на 25 узлах двинулся на сближение с противником, а на лётной палубе авианосца начали выстраивать самолёты уже для ударных задач. С одной стороны контр-адмирала Флетчера очень беспокоило то, что пока были обнаружены лишь два авианосца противника при том, что по данным разведки их должно было быть 4-5, а с другой – он меньше всего хотел быть застигнутым вражеским авиаударом с палубой, заставленной самолётами. О том, что такой удар может вскоре последовать недвусмысленно говорили радиопереговоры 16-го ОС об обнаружении японского гидросамолёта-разведчика. Поэтому командир 17-го оперативного соединения принял компромиссное решение: оставить в резерве только одну эскадрилью пикировщиков, отправив остальные ударные силы – 17 «Донтлессов» 3-й бомбардировочной и 12 «Девастейторов» 3-й торпедоносной для удара по уже обнаруженным кораблям противника. Взлёт этих машин начался в 08.38, то есть спустя полтора часа после ударных групп 16-го оперативного соединения.

На АВ «Йорктаун» идёт позиционирование ударной группы. 4 июня 1942 г., между 06.30 и 07.30, вскоре после посадки разведвылета.

Отдельную проблему составлял их истребительный эскорт. Первоначально капитан 3-го ранга Джон Тач планировал, что он будет организован по той же схеме, которая использовалась им 10 марта 1942 г. во время рейда на Лаэ и Саламауа на о. Новая Гвинея, то есть 8 истребителей, разбитых на два двухзвеньевых дивизиона, с тем, чтобы каждый из дивизионов имел возможность использовать придуманный Тачем тактический приём, «траверзную оборонительную позицию». Отдельным вопросом был эшелон истребителей, и во время обсуждения предстоящего вылета командиры пикировщиков и торпедоносцев, капитаны 3-го ранга Максвелл Лесли и Лэнс Мэсси, которым предстояло лететь на очень разных высотах – 4500 м и 450 м соответственно – настаивали на том, что истребители должны прикрывать в первую очередь их, и у обоих имелись серьёзные аргументы. В пользу «Девастейторов» говорила их низкие тяговооружённость и манёвренность, а в пользу «Донтлессов» единственный на тот момент эмпрический опыт – так сложилось, что во время атаки вражеских авианосцев в ходе сражения в Коралловом море пикировщики понесли гораздо более тяжёлые потери, чем торпедоносцы.

Что касалось ударных групп «Энтерпрайза» и «Хорнета» командиры их истребительных эскадрилий, также возглавивших эскортные группы, в их случае составлявшие по 10 машин каждая, приняли решение лететь на эшелоне пикировщиков, прежде всего для того, чтобы иметь преимущество в высоте перед японскими «Зеро», которым, как все прекрасно понимали, они значительно уступают в скорости, скороподъёмности и манёвренности. Командиров 6-й и 8-й торпедоносных эскадрилий «успокоили» тем, что при непосредственной угрозе они в любой момент смогут подать условный сигнал, и истребительный эскорт спикирует им на помощь. Но капитан 3-го ранга Тач, выслушав мнение командиров прикрываемых им эскадрилий принял совсем другое решение, одну четвёрку он выделил в непосредственное прикрытие торпедоносцев, а возглавляемая им вторая должна была находиться на эшелоне между ударными эскадрильями, с основной задачей связать боем истребители противника, а при необходимости – быстро оказать помощь уязвимым «Девастейторам». Ещё одним плюсом данного решения был постоянный визуальный контакт как с пикировщиками, так и с торпедоносцами, чего были лишены командиры эскортных групп «Энтерпрайза» и «Хорнета».

Ударная группа АВ «Хорнет» незадолго перед взлётом, впереди «Уайлдкэты» истребительного эскорта. 4 июня 1942 г., около 07.00.

Однако, как и всякий уважающий себя военный план, данный план Тача начал сыпаться ещё задолго до столкновения с противником. Первые ударные самолёты «Йорктауна» уже начали подниматься в воздух, когда командиру 3-й истребительной сообщили, что командование решило сократить и так куцый эскорт с 8 до 6 машин. Джон Тач немедленно побежал на пост управления авиацией, где попытался убедить заместителя командира корабля по авиации капитана 2-го ранга Мурра Арнольда, что для сколь-нибудь эффективного противодействия японским истребителям ему требуется, чтобы количество «Уайлдкэтов» в эскортной группе было кратно четырём, и никак иначе. Однако тот, выслушав его, сообщил, что ничем помочь не может, так как приказ исходит «с самого верха», от командования как корабля, так и соединения, которых, видимо, в последний момент опять накрыли воспоминания о Коралловом море, где совершенно не оправдала себя ставка на то, что при необходимости «Донтлессы» без бомбовой нагрузки могут оказать помощь истребителям хотя бы против вражеских торпедоносцев. Таким образом эскортную группу было решено сократить на те два истребителя, что оказались небоеспособными в результате трагического инцедента, в котором погиб капитан 3-го ранга Дональд Лавлейс шестью днями ранее.

Теперь капитану 3-го ранга Джону Тачу предстояло решить, кого именно взять с собой на это «безнадёжное мероприятие». В качестве своего ведомого он решил оставить совсем недавнего выпускника лётной школы лейтенанта Роберта Дибба. Пусть у него и отсутствовал не только боевой, но и вообще какой-либо опыт, зато Тач лично занимался его лётной и стрелковой подготовкой ещё с 19-го апреля, а посему точно знал, что ожидать от молодого напарника. Второе звено «основных сил» состояло из пилотов 42-й истребительной, имевших опыт Кораллового моря и даже сбитые там самолёты противника – старшего лейтенанта Брэйнарда Макомбера и лейтенанта Эдгара Бассета. Командиром звена непосредственного прикрытия торпедоносцев он выбрал мичмана Тома Чика, также знакомого ему уже более месяца, оставив ему в качестве ведомого ещё одного новичка, лейтенанта Дэниела Шиди.

11 из 14 TBD-1 «Девастейтор» 6-й торпедоносной эскадрильи АВ «Энтерпрайз» незадолго перед вылетом. 4 июня 1942 г., около 07.30.

В кильватере авианосца виден эсминец-спасатель, справа – идущий параллельным курсом тяжёлый крейсер «Пенсакола».

Из всех них, в отличие от «первого состава» 3-й истребительной, лишь новички Дибб и Чик имели хоть какое-то представление о давно разработанной командиром эскадрильи методике командных действий против превосходяшего по лётно-техническим характеристикам противника. Объяснять остальным было, во-первых, некогда, во-вторых – бесполезно. Поэтому предполётный инструктаж вернувшегося от начальства и очень злого Джона Тача был предельно лаконичным:

«Что бы ни случилось, держаться вместе! Никаких игр в „одинокого волка“! Вы просто позволите себя убить, причём безо всякой пользы для остальных. Ещё одно, следим, чтобы смесь была максимально обеднённой, экономим горючее. Чик, ты и Шиди держитесь прямо за торпедниками, метров на 300 выше. Снимаете всех, кто на них заходит. Я буду где-то на 1000 метров выше и прикрою вас от атак сверху. Всё, пошли!»

Взлёт ударной группы «Йорктауна» в тот день был организован гораздо толковей, чем аналогичные мероприятия на «Энтерпрайзе» и «Хорнете». С одной стороны, задачу упрощало то, что требовалось поднять в воздух на одну эскадрилью меньше, но гораздо важней был выбор схемы взлёта, по поводу которой, в отличие от японцев с их чётко проработанными сценариями для соединений и объединений [1], решение тогда принималось исключительно командиром каждого конкретного американского авианосца и его заместителем по авиации. В случае авианосцев 16-го ОС схемы были несколько разными, но объединяло их то, что в обоих случаях первыми в воздух поднимали самые лёгкие самолёты, а также использовался принцип «отсроченного отбытия» (deferred departure). То есть взлетевшие с «первой палубы» машины должны были, сжигая драгоценное горючее, нарезать круги над соединением, дожидаясь взлёта второй партии, и отбыть к цели уже все вместе. В случае же «Йорктауна» использовался метод «сбора на марше» и «экономичная» схема взлёта, отработанные во время рейда на Лаэ и Саламауа.

Взлёт F4F-4 «Уайлдкэт» с АВ «Йорктаун». Утро 4 июня 1942 г

Первыми с «Йорктауна» поднялись 17 «Донтлессов» 3-й бомбардировочной капитана 3-го ранга Максвелла Лесли и начали набор высоты до эшелона 4500 м. Следом за ними взлетели 12 «Девастейторов» 3-й торпедоносной капитана 3-го ранга Лэнса Мэсси и сразу легли на боевой курс. Набрав высоту, пикировщики отправились за торпедоносцами, и благодаря преимуществу в крейсерской скорости (120-130 узлов против 90-100 узлов) нагнали их уже на маршруте. В это время на лётную палубу были подняты самолёты 3-й истребительной, часть из них усилила боевое охранение, а эскортная шестёрка под командованием Джона Тача также набрала высоту и на крейсерской скорости в 130-140 узлов отправилась за двумя предыдущими группами. Благодаря этому эскортные истребители значительную часть маршрута смогли пролететь экономя горючее: по прямой, а не «змейкой», к которой они вынуждены были прибегнуть, нагнав более тихоходные ударные самолёты. Эта методика требовала гораздо более сложной, чем в случае «отсроченного отбытия», координации, однако её преимущества были налицо. Ударная группа «Йорктауна» оказалась единственной из трёх, что нашла противника в полном составе, причём одновременно, в едином строю и сохраняя координацию между элементами. Однако основную задачу это упрощало не сильно, потому как к тому времени над Первым Мобильным соединением Императорского флота образовался довольно внушительный «комитет по торжественной встрече».

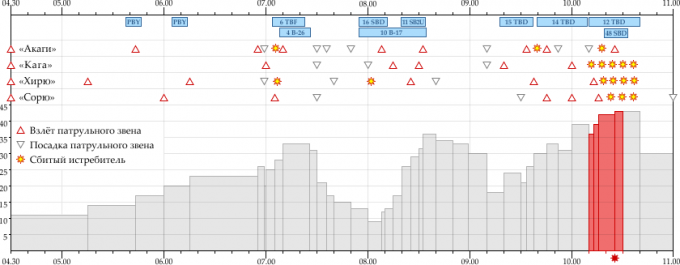

Изначально боевое воздушное охранение японского соединения состояло из 12 «Зеро», по звену с каждого из четырёх авианосцев. Затем, по мере атак американской авиации, базировавшейся на Мидуэй, их количество доходило до 36, при практически непрерывной ротации, вызванной исчерпанием боекомплектов истребителей, в первую очередь – снарядов к 20-мм пушкам (горючее проблемой не было – с подвесным баком японский шедевр мог в патрульном режиме держаться в воздухе до 8 часов). Что стало одной из причин, почему японцы так и не смогли поднять в воздух ударную группу против американских авианосцев. После короткой передышки японскому боевому воздушному охранению начиная с 09.15 пришлось отражать атаки уже палубных торпедоносцев. Сначала ими была полностью уничтожена 8-я торпедоносная с «Хорнета», а на момент прибытия ударной группы «Йорктауна» они были заняты уничтожением 6-й торпедоносной «Энтерпрайза». В результате, 6 «Уайлдкэтов» Джона Тача и 29 эскортируемых им ударных самолётов встречали 36 «Зеро», а через несколько минут их количество достигло уже 43-х.

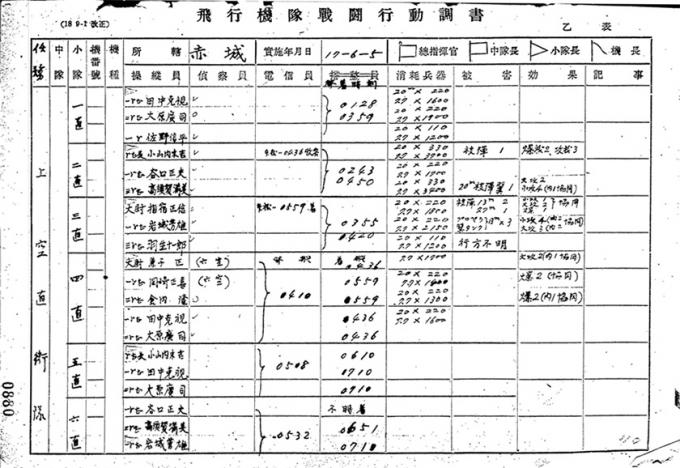

Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление на тему откуда берутся все эти цифры. По американским самолётам, участвовавшим в атаке на японские авианосцы, проще всего – их количество указывалось в рапортах командиров авианосцев, а в рапортах командиров эскадрилий имеются ещё и поимённые списки по каждому из боевых вылетов. Все эти документы сейчас находятся в Государственном архиве США. С противостоявшими им японскими истребителями дело обстоят заметно сложней, потому как их количество в воздухе постоянно менялось, а документированность сражения при Мидуэе с японской стороны значительно уступает американской. Часть важной текущей отчётности попросту погибла вместе с кораблями (достаточно вспомнить, что мостик АВ «Кага» получил прямое попадание 500 или 100-фунтовой авиабомбы, а выход с мостика АВ «Акаги» был отрезан пожаром, поэтому командование корабля было вынуждено покидать его через иллюминатор). Многие уцелевшие в бою документы не дожили до конца войны, а что-то было сознательно уничтожено. Однако посты управления авиацией всех четырёх японских авианосцев, находившиеся в кормовых частях надстроек, почти не пострадали, и в результате частично сохранились так называемые хикокитай сэнто кодо тёсё, оперативные боевые журналы авиагрупп, которые сейчас находятся в Государственном архиве Японии.

Выше приведена страница такого журнала, в которой расписана работа истребительного боевого охранения АВ «Акаги» 4 июня 1942 г. (или 17-6-5 по японскому календарю и токийскому времени) с 01.28 по 07.10 (или с 04.28 по 10.10. по времени Мидуэя). В таблице указаны номера боевых патрулей, звания, должности и фамилии пилотов, результаты их действий, расход боеприпасов [2] и т. д., а также – что нам важно в данном случае – время взлёта и посадки каждого самолёта (две колонки в центре). Благодаря подобным журналам и стало возможно достаточно точно подсчитать сколько именно японских истребителей находились в воздухе над Мобильным соединением в тот или иной момент времени. Впервые эта работа была проведена в японском исследовании «Сэнси Сосё. Миддовэ Кайсэн», опубликованном в 1971 г. Ниже представлена диаграмма, сделанная на базе этих данных. Кроме того в неё добавлен тайминг американских атак, объясняющий колебания в численности истребителей японского боевого воздушного охранения. Интересующий нас период времени выделен красным.

- [1] Например, состав и порядок взлёта ударной группы, что атаковала утром того дня авиабазу ВМС США на Мидуэе назывались «Организация №5» – 36 ударных самолётов с «Хирю» и «Сорю», 36 пикировщиков с «Акаги» и «Кага» (все вооружены «наземными», т.е. фугасными авиабомбами), с эскортом из 36 истребителей, по 9 с каждого авианосца. Соответственно, для удара по обнаруженным американским авианосцам планировалось использовать «противокорабельную» схему «Организация №4» – 45 вооружённых торпедами ударника с «Акаги» и «Кага», 36 пикировщиков с «Хирю» и «Сорю» с бронебойными авиабомбами и 24 истребителя эскорта.

- [2] Кроме всего прочего этот документ предоставляет любопытную информацию насчёт реального боекомплекта стоявших на «Зеро» 20-мм авиапушек обр. 99 мод. 1 на базе «Эрликон» FF, который теоретически составлял 60 снарядов на ствол. Однако как в этом, так и в многих других отчётах полный расход этого боекомплекта всегда указывается как 110 снарядов на самолёт (или кратное 110 число в случае нескольких вылетов). Судя по всему, существовали проблемы с барабанным питанием, из-за чего в них заряжали на 5 снарядов меньше штатного, что ещё сильней уменьшало и так не особо впечатляющий боекомплект наиболее эффективного вооружения «Зеро».

Продолжение следует, а желающие поддержать трудовым рублём, баксом или шекелем 🙂 – могут сделать это здесь.

Использованная литература:

1. Commander, Fighting Squadron Three, Action with enemy report, 4 June, 1942.

2. 赤城飛行機隊戦闘行動調書 (Tactical operation records, Warship Akagi Flying Squad), 4 June, 1942.

4. U.S. Naval Institute, “The Reminiscences of Admiral John S. Thach, U.S. Navy (Retired)”, 1977.

5. John B. Lundstrom, “The First Team: Pacific Naval Air Combat from Pearl Harbor to Midway”, 1984.

6. Steve Ewing, “Thach Weave: The Life of Jimmie Thach”, 2004.

7. Jonathan B. Parshall, Anthony B. Tully “Shattered Sword: The Untold Story of the Battle of Midway” 2005.

8. Dallas W. Isom “Midway Inquest: Why the Japanese Lost the Battle of Midway” 2007.

9. Barrett Tillman, “US Marine Corps Fighter Squadrons of World War II” 2014.