Продолжение интересного цикла статей из жж уважаемого Николая Колядко ака midnike.

В ночь с 7 на 8 марта 1942 г. 4-й японский флот приступил, наконец, к реализации отложенной из-за рейда АВ «Лексингтон» последней из запланированных операций первого этапа войны. Операция носила кодовое название «SR» и имела целью захват плацдармов на северо-восточном побережье принадлежавшей Австралии восточной части о. Новая Гвинея. К утру подразделения «специальных десантных сил флота» (японской морской пехоты) захватили город Лаэ с находящимся там аэродромом, а также близлежащий посёлок Саламауа с имевшейся там гаванью, после чего началась высадка пехотных и инженерно-строительных подразделений, которые должны были вернуть в строй взлётно-посадочную полосу, подорванную отступившим в джунгли австралийским гарнизоном.

За два дня до этого к находящемуся в районе о. Новая Каледония 11-му оперативному соединению контр-адмирала Брауна присоединилось пришедшее из Пёрл-Харбора 17-е оперативное соединение контр-адмирала Флетчера. Объединённые силы двух соединений, состоявшие теперь из двух эскадренных авианосцев, «Лексингтона» и «Йорктауна», 8 тяжёлых крейсеров и 14 эсминцев, планировалось использовать для второй попытки рейда на порт Рабаул, который должен был состояться 10 марта. Однако уже вечером 7 марта австралийский патрульный самолёт обнаружил японское соединение, состоящее из транспортов, прикрытых крейсером и несколькими эсминцами, направляющееся из Рабаула в направлении Новой Гвинеи. Спустя несколько часов австралийский гарнизон г. Лаэ доложил о начале японской высадки, а воздушная разведка обнаружила, что гавань Рабаула практически опустела. Таким образом, запланированный рейд потерял всякий смысл.

Поэтому уже вечером 8 марта было принято решение нанести удар не по Рабаулу, а по японским силам в районе высадки на Новой Гвинее. Поскольку северная часть Соломонова моря контролировалось японскими кораблями и авиацией, атаковать решили из залива Папуа Кораллового моря. Таким образом, удар наносился с неожиданного для противника направления, не со стороны моря, а со стороны суши. На рассвете 10 марта корабли двух американских оперативных соединений прибыли в запланированную точку взлёта в 45 милях [83 км] от юго-восточного побережья Новой Гвинеи, практически «напротив» своей цели, находившейся на противоположном побережье. В 07.04 авианосцы отвернули на ветер и начали подъём в воздух ударных групп, составивших в сумме 61 пикировщик SBD-2/3 «Донтлесс», 12 торпедоносцев TBD-1 «Девастейтор», вооружённых бомбами, и ещё 13 – авиаторпедами Mark 13. Их эскорт состоял из 10 «Уайлдкэтов» с «Йорктауна» и 8 из состава 3-й истребительной эскадрильи с «Лексингтона». Поскольку предполагалось наличие над целью вражеских истребителей, капитан 3-го ранга Джон Тач собирался впервые испытать в боевых условиях придуманный им и отработанный его эскадрильей тактический приём, будущую «плетёнку Тача», именно поэтому эскорт с «Лексингтона» и состоял из двух пар двухсамолётных звеньев.

По пути к цели не обошлось без приключений, вызванных лежащим в этой части огромного острова хребтом Оуэн-Стэнли. Средняя высота покрытой джунглями горной цепи составляла 2700 м (высшая точка 4072 м), однако близко к маршруту имелся «проход», где горы понижались до 2300 м. Всё это не представляло никаких проблем для пикировщиков и истребителей, летевших к цели на высоте 4900 м, однако вооружённым торпедами «Девастейторам» уже не хватало скороподъёмности, чтобы следовать быстро поднимающемуся рельефу, и в какой-то момент стало ясно, что они не смогут перемахнуть даже 2300 м. Командира 2-й торпедоносной эскадрильи «Лексингтона» капитана 3-го ранга Джеймса Бретта выручил его опыт полётов на планере – заметив не прикрытое облачностью плато, он направил свою эскадрилью туда, понадеявшись на восходящие воздушные потоки от прогретых солнцем джунглей внизу. Опыт его не подвёл, и перегруженные торпедоносцы смогли набрать необходимую высоту и преодолеть горы.

Первыми в район целей прибыли 8 «Уайлдкэтов» Тача, чьей задачей было связать боем истребители противника. Однако, оглядев небо и аэродром, пилоты с удивлением обнаружили полное отсутствие какой бы то ни было вражеской авиации. Отступившие из Лаэ австралийцы весьма качественно вывели из строя взлётно-посадочную полосу, в результате к 10 марта японцы едва успели привести её в порядок, но ещё не успели перебросить туда истребительную эскадрилью, а обеспечить постоянное прикрытие с воздуха из расположенного в 345 милях [640 км] Рабаула было проблематично. Ввиду отсутствия воздушных целей, американские истребители занялись наземными. Джон Тач разделил группу, отправив одну четвёрку к Лаэ, а сам с другой направился к Саламауа. Целями истребителей стали позиции японских зениток, что могли создать проблемы ударным самолётам. Посредством лёгких 30-фн [13,6 кг] авиабомб и штурмовки из 12,7-мм пулемётов зенитный огонь с берега был подавлен, после чего истребители Тача, поддержанные прибывшими 10 «Уайлдкэтами» с «Йорктауна» занялись подавлением ПВО находившихся в заливе Хуон кораблей и судов.

Внезапно выяснилось, что японская авиация в районе высадки всё же имелась – гидроавиатранспорт «Киёкава-Мару» успел запустить стоявший на катапульте лёгкий разведывательный гидроплан «Накадзима» E8N1 «Дэйв», который сразу же рванулся в бой. Пилот маленького, но гордого биплана с тканевой обшивкой и вооружением из пары 7,7-мм пулемётов успел обстрелять отбившийся от строя «Девастейтор» и увернуться от погнавшейся за ним пары «Донтлессов», после чего не придумал ничего лучше, чем атаковать четвёрку «Уайлдкэтов», кошмаривших в тот момент лёгкий крейсер «Юбари». Командир 3-го дивизиона 3-й истребительной капитан-лейтенант Ноэл Гейлер выполнял очередной штурмовой заход, когда перед ним возник японский самолёт. Несколько секунд пилот пытался понять, не мерещится ли ему это чудо с поплавками, затем слегка приподнял нос и расстрелял маячивший перед ним биплан, после чего продолжил штурмовку крейсера.

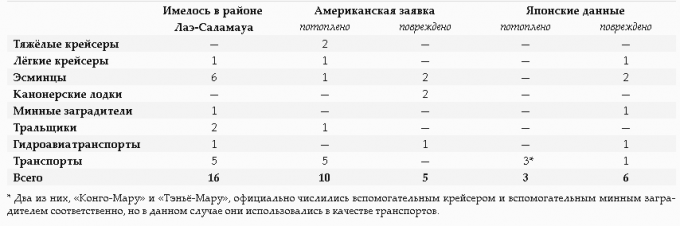

Палубные самолёты уже начали строиться для возвращения на авианосцы, когда на сцене появилась помощь от армии и союзников в виде 8 тяжёлых бомбардировщиков армии США «Боинг» B-17 «Летающая крепость», прилетевших с авиабазы в Таунсвилле в северо-восточной Австралии (1400 км), а затем 8 средних бомбардировщиков Австралийских Королевских ВВС «Локхид» А-28/29 «Гудзон» из столицы австралийской Новой Гвинеи Порт-Морсби (300 км). В тех же тепличных условиях, что и палубные ударники, они вывалили свой боекомплект, после чего рейд можно было считать законченным. Потери атакующих составили один сбитый «Донтлесс», плюс ещё 2 получивших повреждения пикировщика не стали рисковать, садясь на авианосцы, а предпочли уйти на аэродром в Порт-Морсби. С потерями противника обстояло, как всегда, несколько сложней:

Гидроавиатранспорт «Киёкава-Мару» пытается уйти от бомб американских TBD-1 «Девастейтор». Залив Хуон, 10 марта 1942 г.

На счастье японцев к 10 марта практически весь личный состав и бóльшая часть предметов снабжения были уже выгружены с транспортов на берег, поэтому потери оказались гораздо ниже (130 человек убитыми и 245 ранеными), чем могли быть, случись американский рейд хотя бы днём ранее. С большой долей вероятности можно предположить, что будь на месте американских палубников их японские коллеги в таких же количествах, то вряд ли в заливе Хуон на плаву осталось бы вообще хоть что-нибудь, но для американской авиации начального периода Тихоокеанской войны и этот результат можно было считать большим успехом, особенно на фоне сокрушительных поражений на других фронтах. Напомню, что именно в те дни Императорский флот завершил разгром военно-морских сил ABDA, а японская армия заняла столицу голландской Ост-Индии Батавию, главный порт острова Ява – Сурабая, а также столицу и главный порт Бирмы – Рангун.

Поскольку основная цель данного рейда – срыв японской высадки на северо-восточное побережье Новой Гвинеи – так и не была достигнута, Главнокомандующий Тихоокеанским флотом США адмирал Честер У. Нимиц считал его менее удачным, чем предыдущие удары по Маршалловым островам и островам Гилберта, а также острову Маркус и атоллу Уэйк. Однако его мнение не разделял президент США Франклин Д. Рузвельт, охарактеризовавший этот рейд в письме к премьер-министру Великобритании Уинстону С. Черчиллю как «лучшее, что нам удалось пока сделать». И как показали дальнейшие события, политик, как ни странно, просчитал (или угадал) стратегические последствия лучше, чем военный.

Рейд на Лаэ и Саламауа (равно как и отменённый рейд на Рабаул) очень наглядно продемонстрировали японцам уязвимость и важность юго-восточного сегмента их «оборонительного периметра», благодаря чему командующему 4-м «южным» флотом вице-адмиралу Сигэёси Иноуэ удалось убедить Генштаб Императорского флота на втором этапе войны сосредоточить усилия прежде всего на этом участке, что впоследствии привело к измотавшим Императорские флот и армию боям за Соломоновы острова, Новую Гвинею и острова Бисмарка. Другим важным последствием стал отказ японцев от авантюрных высадок без авиационного прикрытия. Во многом, именно полученный у Новой Гвинеи урок помог вице-адмиралу Иноуэ выбить для прикрытия следующих десантных операций – высадок в Порт-Морсби и на о. Тулаги – целых три авианосца. Один из которых, «Сёхо», в результате был потоплен, а два других, «Сёкаку» и «Дзуйкаку», не смогли принять участие в сражении при Мидуэе, где их присутствие могло бы стать решающим фактором.

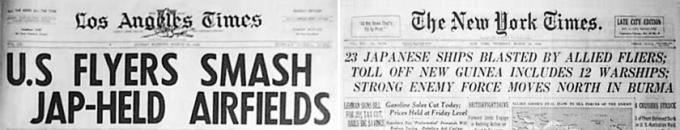

Между тем, Америке срочно требовались победы и герои. Поэтому сразу же после поступления сведений о рейде на Лаэ и Саламануа газеты в странах союзников (включая советские) вышли с заголовками и текстами, не совсем соответствующими действительности, а на пилотов-участников всех шести авианосных рейдов февраля-марта 1942 г. (а вскоре и рейда Дулиттла на Японские острова) пролился дождь наград. Пилоты 3-й истребительной не стали здесь исключением, из 18-ти лётчиков, участвовавших в боевых вылетах, награды получили 15:

Первое, что бросается здесь в глаза – более половины пилотов эскадрильи всё ещё составляли люди, после звания которых указана аббревиатура «USN». То есть, кадровые офицеры ВМС США. Уже к середине 1942 г. подобное стало невозможным – у подавляющего большинства пилотов к тому времени после звания следовала аббревиатура «USNR», где последняя буква означала «резервист». Причины, по которым старший лейтенант Эдвард О’Хара был удостоен высшей награды страны, пояснений, думаю, не требуют (хотя сам О’Хара против этого активно возражал). Иначе обстоит с командиром 3-го дивизиона капитан-лейтенантом Ноэлом Гейлером – если все остальные пилоты получили награды за бой 20-го февраля, то он был единственным, кто получил сразу два Военно-морских креста, второй отдельно за действия во время рейда на Лаэ-Саламануа, причём отнюдь не за сбитый им «Дэйв» (несчастный биплан в наградных документах даже не упоминается), а за грамотно организованную штурмовку кораблей противника.

Не получили наград ведомый О’Хары старший лейтенант Мэрион Дюфило, у которого в самый неподходящий момент отказали пулемёты, а также оба сбитых пилота. Что очень наглядно демонстрирует подход капитана 3-го ранга Тача, писавшего представления на своих подчинённых: награды только за результат, даже если тебя сбили или ранили (особенно, если это случилось в результате твоей собственной грубой ошибки), или ты даже погиб, но не внёс при этом вклада в общее дело – это твои проблемы, ордена за это не положены. Подход спорный, но дающий представление о системе ценностей данного офицера.

Франклин Д. Рузвельт и Эдвард Г. О’Хара с супругой в Белом доме на церемонии вручения ему высшей награды США, Медали Почёта. Одновременно с присвоением награды О’Хара был повышен в звании сразу на два ранга, до капитана 3-го ранга, но на фотографии он пока со знаками различия старшего лейтенанта (Lieutenant, junior grade). Вашингтон, 21 апреля 1942 г.

26 марта 1942 г. АВ «Лексингтон» вернулся в Пёрл-Харбор и встал в док для срочного переоборудования: с корабля планировалось демонтировать все четыре двухорудийные башни 203-мм орудий главного калибра, усилив взамен его ПВО среднего и ближнего радиуса действия. К тому времени «родная» 2-я истребительная эскадрилья «Лексингтона» закончила переподготовку и должна была вернуться на своё законное место, а 3-я истребительная капитана 3-го ранга Тача опять оказалась «безлошадной», и в отношении наиболее подготовленного и результативного на тот момент истребительного подразделения ВМС США начался процесс, который в случае техники обычно называют «каннибализацией».

2-я истребительная за время нахождения в Пёрл-Харборе уже была частично раздёргана, кроме того её было решено увеличить до 21 машины (с одним резервным пилотом), поэтому 12 апреля 1942 г. ей были переданы 12 пилотов и 56 человек технического состава, а также все оставшиеся «Уайлдкэты» 3-й истребительной, и через три дня АВ «Лексингтон» ушёл в поход, из которого он уже не вернётся. Заместитель Тача, капитан 3-го ранга Дональд Лавлейс ушёл на повышение – его назначили командиром формирующейся 10-й разведывательной эскадрильи. Какое-то время обязанности заместителя исполнял Эдвард О’Хара, но вскоре он отбыл в Вашингтон получать свою Медаль Почёта, а затем участвовать в агитационных мероприятиях по стране. Ещё трёх пилотов забрали в качестве инструкторов, а взамен эскадрилья получила новенькие «Грумманы» следующей модели F4F-4. В результате сложилась странная ситуация: в подразделении имелся 21 истребитель и 1 (один) пилот, он же командир эскадрильи капитан 3-го ранга Джон Тач. Обещанное пополнение из 14 свежих выпускников лётной школы, из которых предстояло воссоздать эскадрилью практически с белого листа, всё не прибывало, поэтому Тачу не оставалось ничего, кроме как лично облетать все полученные машины.

Отдельной проблемой были сами новые самолёты. Как хорошо знал на личном опыте капитан 3-го ранга Джон Тач, важнейшие лётно-технические характеристики (скороподъёмность, приёмистость, минимальный радиус виража, а также боевая дальность) «Уайлдкэтов» один раз уже серьёзно просели после увеличения веса машины из-за добавления бронеспинки и передних бронещитков, а также протектированных баков. Он также успел познакомиться с прототипом XF4F-4, отличавшимся от привычной «тройки» пока только наличием складывающихся по хитрой «Груммановской» схеме плоскостей, причём на прототипе узлы складывания были снабжены гидравлическим приводом. Убедившись в том, насколько ухудшили ЛТХ машины дополнительные 136 кг веса (в результате чего взлётная масса машины увеличилась до 3515 кг), командир 3-й истребительной стал одним из тех, кто настойчиво рекомендовал убрать для сокращения веса механизацию складывания плоскостей и настаивал на предельной взлётной массе истребителя не более 3400 кг при двигателе имеющейся мощности.

Их усилия не пропали даром, и на серийных F4F-4 плоскости складывались уже вручную, однако взамен родная промышленность подкинула американским пилотам-истребителям другую… назовём это проблемой, чтобы не употреблять слова «подлянка». С самого начала производства «Уайлдкэты» поставлялись Великобритании, где получили название «Мартлет Mk I». Строго говоря, на вооружение Королевских ВВС они поступили даже раньше, чем в ВМС или морскую пехоту США. Поскольку в начале войны британцы применяли эти истребители прежде всего для задач ПВО (с береговых аэродромов или эскортных авианосцев), то в процессе постройки второй партии из 100 самолётов они захотели привести их в соответствие со своей концепцией машин этого класса: «как можно больше стволов» (можно вспомнить вооружение «Харрикейнов» и «Спитфайров»).

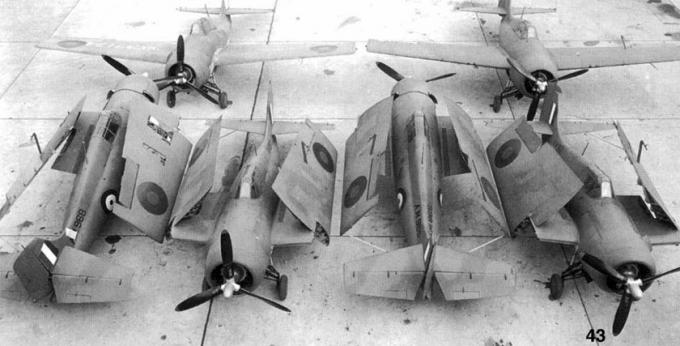

Шесть экспортных «Мартлет Mk II» с опознавательными знаками Королевских ВВС выстроены таким образом, чтобы наглядно продемонстрировать заказчику, насколько эффективно складывающиеся плоскости позволяют экономить место на палубе.

Компания «Грумман» пошла навстречу их пожеланиям, и следующая экспортная модель «Мартлет Mk II» кроме складывающихся крыльев получила ещё и увеличенное с 4 до 6 пулемётов калибра 12,7 мм вооружение. А затем, дабы не делать два разных типа плоскостей (одни союзникам, другие «для себя»), данная экспортная модель была фактически навязана Управлению аэронавтики Министерства ВМС США как F4F-4. Главным аргументом стало то, что британцы, ведущие войну аж с 1939 г., всяко лучше разбираются в том, каким должен быть морской истребитель. Мнением американских пилотов, ожидавших, что они получат обещанный «F4F-3, но со складывающимися крыльями» никто поинтересоваться не удосужился, поэтому неудивительно, что те отреагировали на подобное «сокращение издержек производства» (за их счёт) резко отрицательно.

Само по себе увеличение веса секундного залпа – вещь хорошая, хотя тот же Джон Тач не уставал повторять, что «если пилот не в состоянии попасть из четырёх стволов, то ему хоть восемь поставь…» Однако в случае F4F-4 увеличение количества стволов из-за весовых и компоновочных проблем привело к заметному уменьшению общего боекомплекта (с 1800 до 1440 патронов), в результате боекомплект на ствол уменьшился с 450 патронов (34 сек. огня) до 240 патронов (18 сек.). И если в случае истребителя ПВО, работающего недалеко от своего аэродрома или эскортного авианосца, как использовали их британцы, это не являлось проблемой – он в любой момент мог сесть и перезарядиться – то для палубных истребителей, прикрывавших ударные самолёты в сотне миль от своей полётной палубы, это означало серьёзное падение боевых возможностей.

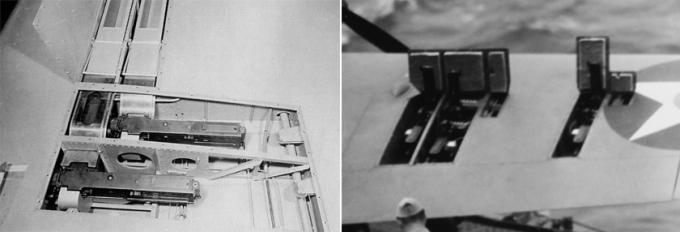

Размещение пулемётов и патронных контейнеров в правой плоскости «Грумман» F4F-3 (слева) и F4F-4 (справа). В случае F4F-4 люки патронных контейнеров перенесены на нижнюю поверхность крыла, а сверху оставлены лишь лючки для доступа к лентам.

Не менее серьёзной проблемой стало увеличение взлётной массы до 3617 кг, то есть уже на 217 кг больше «приемлемого максимума», определённого пилотами. В результате если максимальная скорость по сравнению с F4F-3 просела незначительно, то практическая скороподъёмность на высотах до 5000 м упала с 746 м/мин до 457 м/мин, а на бóльших высотах падение было ещё более радикальным. Опробовавшие первыми новую машину пилоты 6-й истребительной эскадрильи АВ «Энтерпрайз» не скупились на эпитеты, сравнивая её манёвренность и динамические характеристики с устаревшим TBD-1 «Девастейтор» с подвешенной торпедой. Но это было ещё не всё. Максимальная дальность уменьшилась с 817 миль [1513 км] до 721 мили [1336 км], а ещё хуже обстояло с практическим боевым радиусом. С полным боекомплектом и полными баками (545 литров) он упал до всего 105 миль [194,5 км] – из расчёта 20 мин. прогрева двигателя, взлёта на полной тяге, набора высоты 5000 м и полёта в оба конца на 60% мощности, плюс 20 мин. боя на полной мощности. Словом, единственным достоинством новой модели «Уайлдкэта» стала возможность в полтора раза – с 18 до 27 машин – увеличить истребительные эскадрильи американских авианосцев.

Продолжение следует, а желающие поддержать трудовым рублём, баксом или шекелем 🙂 – могут сделать это здесь.

Использованная литература:

- [1] Bureau of Aeronautics, “Airplane Performance Data. Model: F4F-3”, August 14, 1942.

- [2] Bureau of Aeronautics, “Airplane Performance Data. Models: F4F-4, FM-1”, July 1, 1943.

- [3] Office of Naval Intelligence, “Early Raids in the Pacific Ocean. February 1 to March 10, 1942”, 1943.

- [4] U.S. Naval Institute, “The Reminiscences of Admiral John S. Thach, U.S. Navy (Retired)”, 1977.

- [5] John B. Lundstrom, “The First Team: Pacific Naval Air Combat from Pearl Harbor to Midway”, 1984.

- [6] Steve Ewing, “Thach Weave: The Life of Jimmie Thach”, 2004.