Статья Владислава Гончарова с сайта WARSPOT.

Содержание:

В отличие от других типов кораблей, рождение авианосца оказалось почти мгновенным. Он появился в начале 20-х годов почти таким же, каким выглядит сейчас — с полётной палубой, «островом», ангарами и аэрофинишерами. С тех пор сменилось немало типов авианесущих кораблей, но принципы компоновки и даже их внешний вид во многом остались прежними.

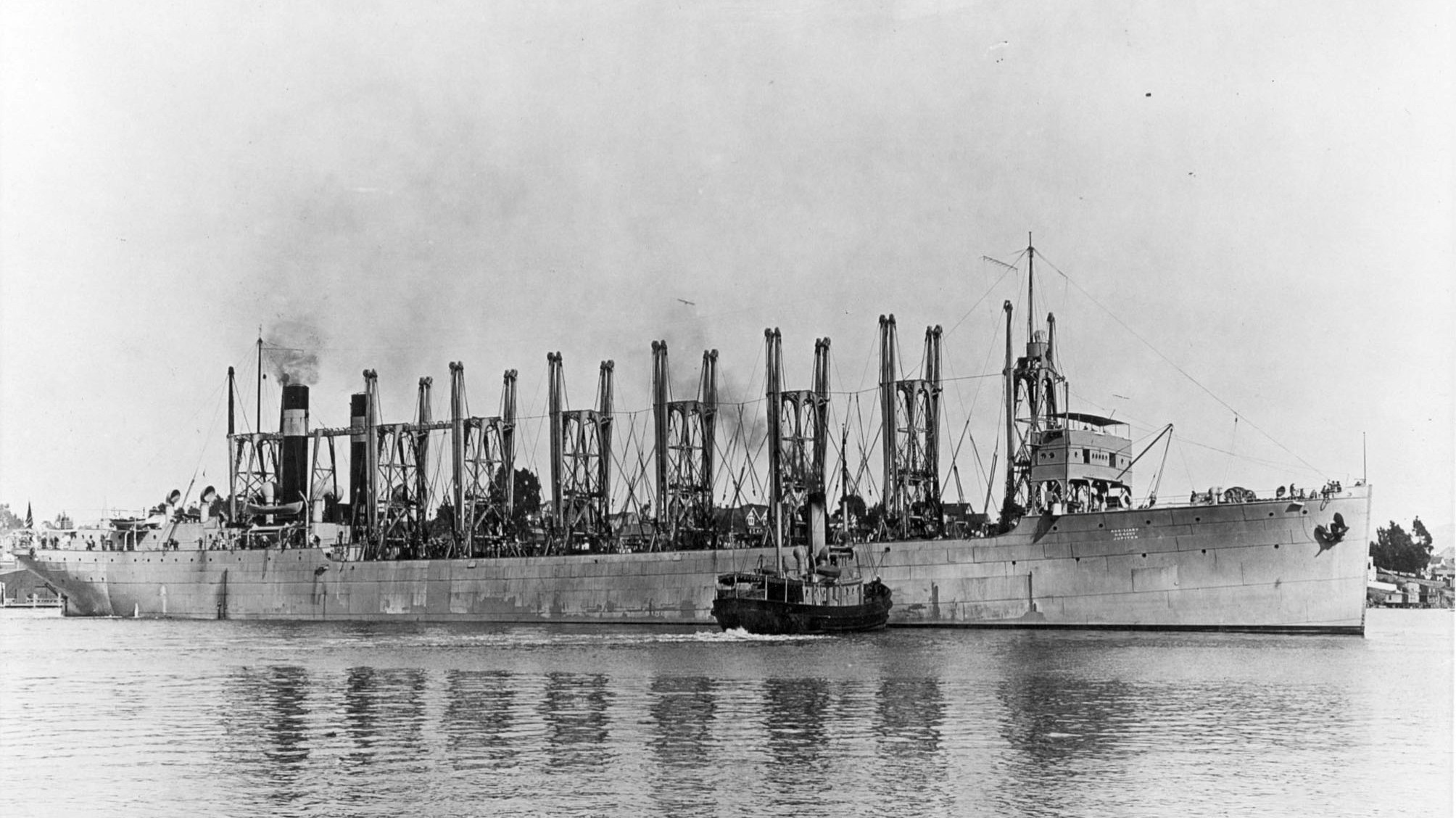

Угольщик «Юпитер»

Американский флот первым поставил эксперимент по взлёту самолёта с корабельной палубы — это произошло ещё в ноябре 1910 года. Сразу после экспериментов Юджина Эли на крейсере «Бирмингем» многие американские боевые корабли были оснащены специальными платформами для взлёта колёсных самолётов либо гидросамолётов (со специальных тележек). Однако во время Первой мировой войны платформы для самолётов с кораблей были сняты, так как мешали стрельбе главного калибра. Гидроавиатранспортами руководство американского флота в то время также не увлекалось, зато сразу после войны, в апреле 1919 года, было решено создать «настоящий» палубный авианосец. Как и англичане, американцы решили переоборудовать для этих целей вспомогательное судно — флотский угольный транспорт AC-3 «Юпитер».

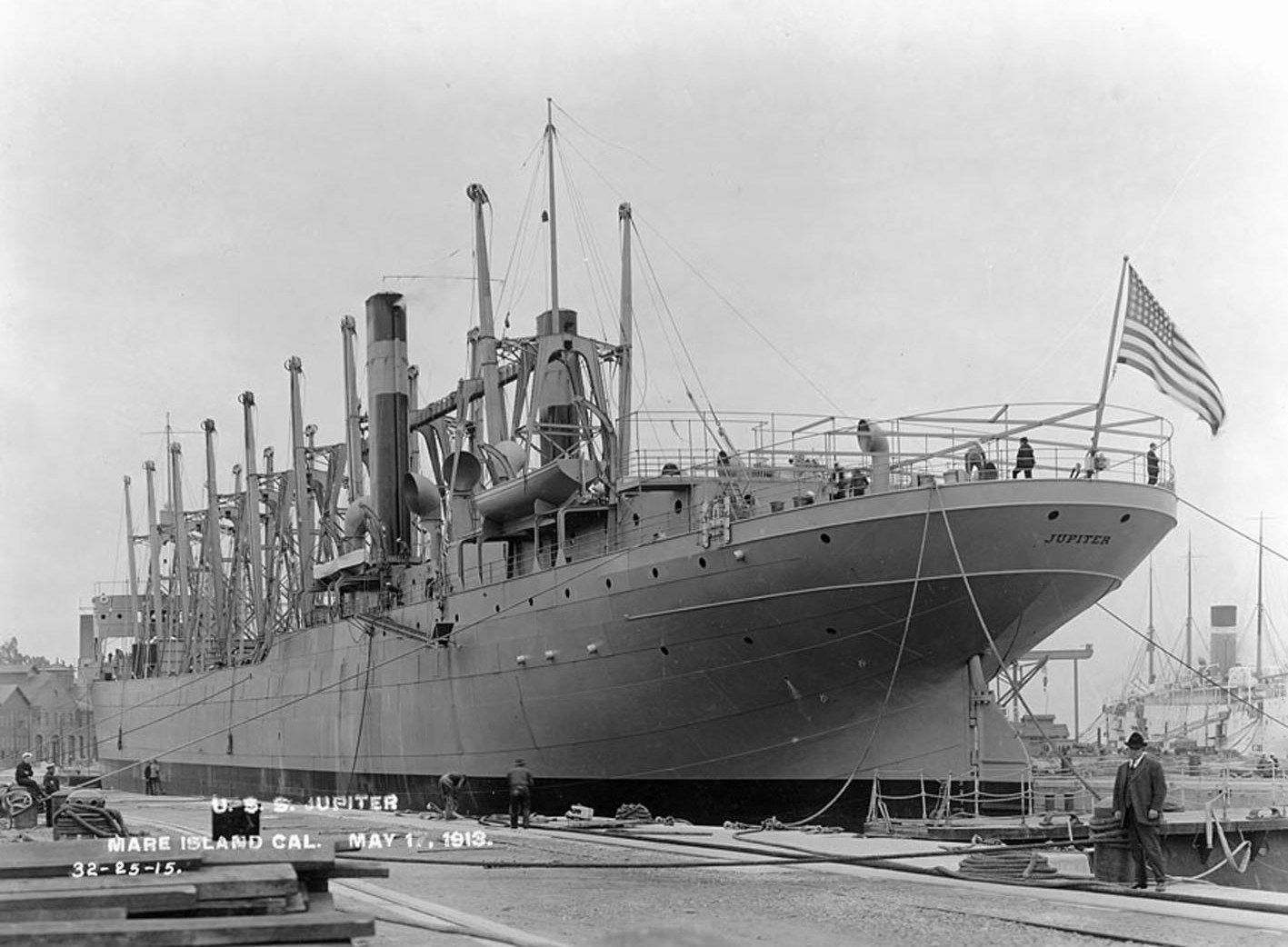

Транспорт был заложен на верфи Мэйр-Айленд в Калифорнии 18 октября 1911 года, спущен на воду 24 августа следующего года и вступил в строй 7 апреля 1913 года — вся постройка заняла чуть менее полутора лет. «Юпитер» стал последним в серии из четырёх однотипных угольных транспортов, строительство которых было санкционировано военно-морским актом 13 мая 1908 года: первый, «Циклоп», был построен в 1910 году верфью Крампа в Филадельфии, причём строительство заняло всего полгода. «Протеус» и «Нереис» были заложены в 1911 году фирмой «Ньюпорт-Ньюс Шипбилдинг» и вошли в строй летом и осенью 1913 года. Расчётная стоимость каждого судна составляла 900 000 долларов, 4 марта 1911 года Конгресс увеличил её до 1 200 000 долларов, в реальности же «Юпитер» обошёлся казне в 1 326 111 долларов.

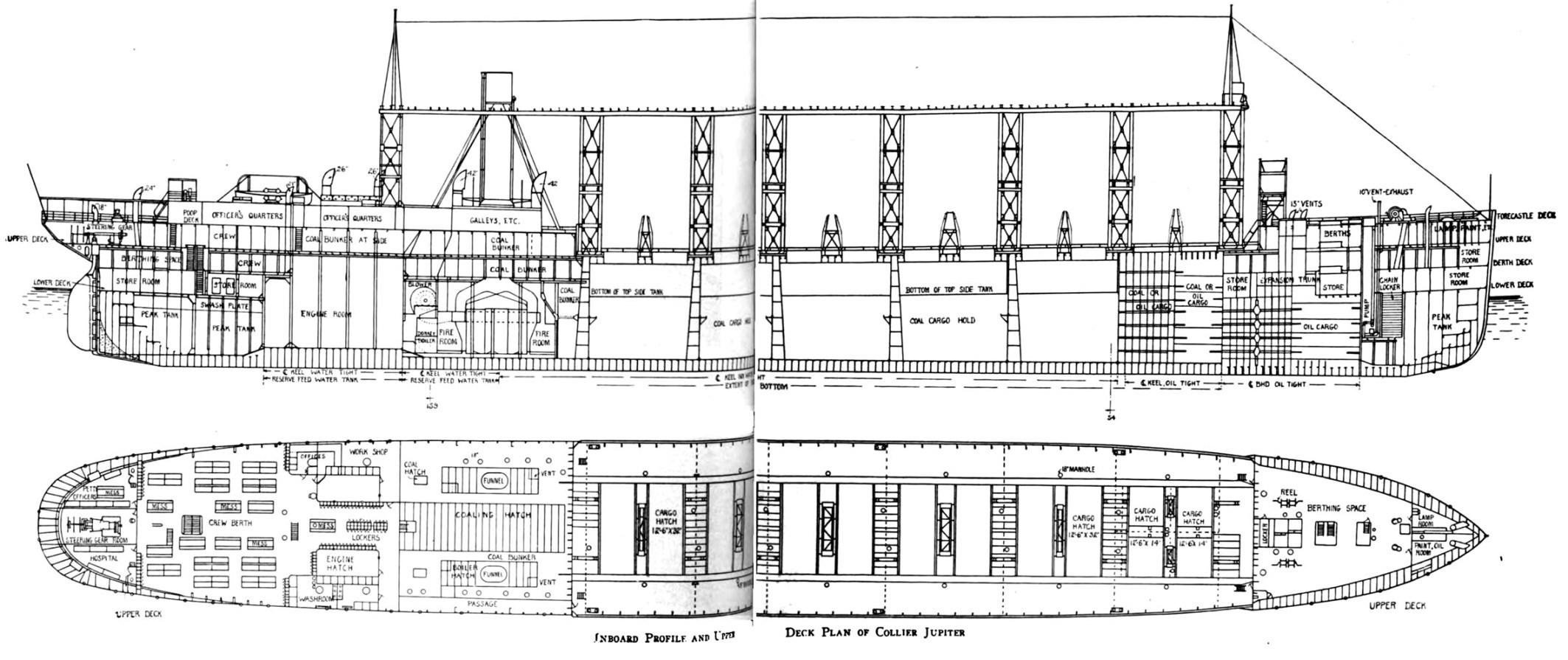

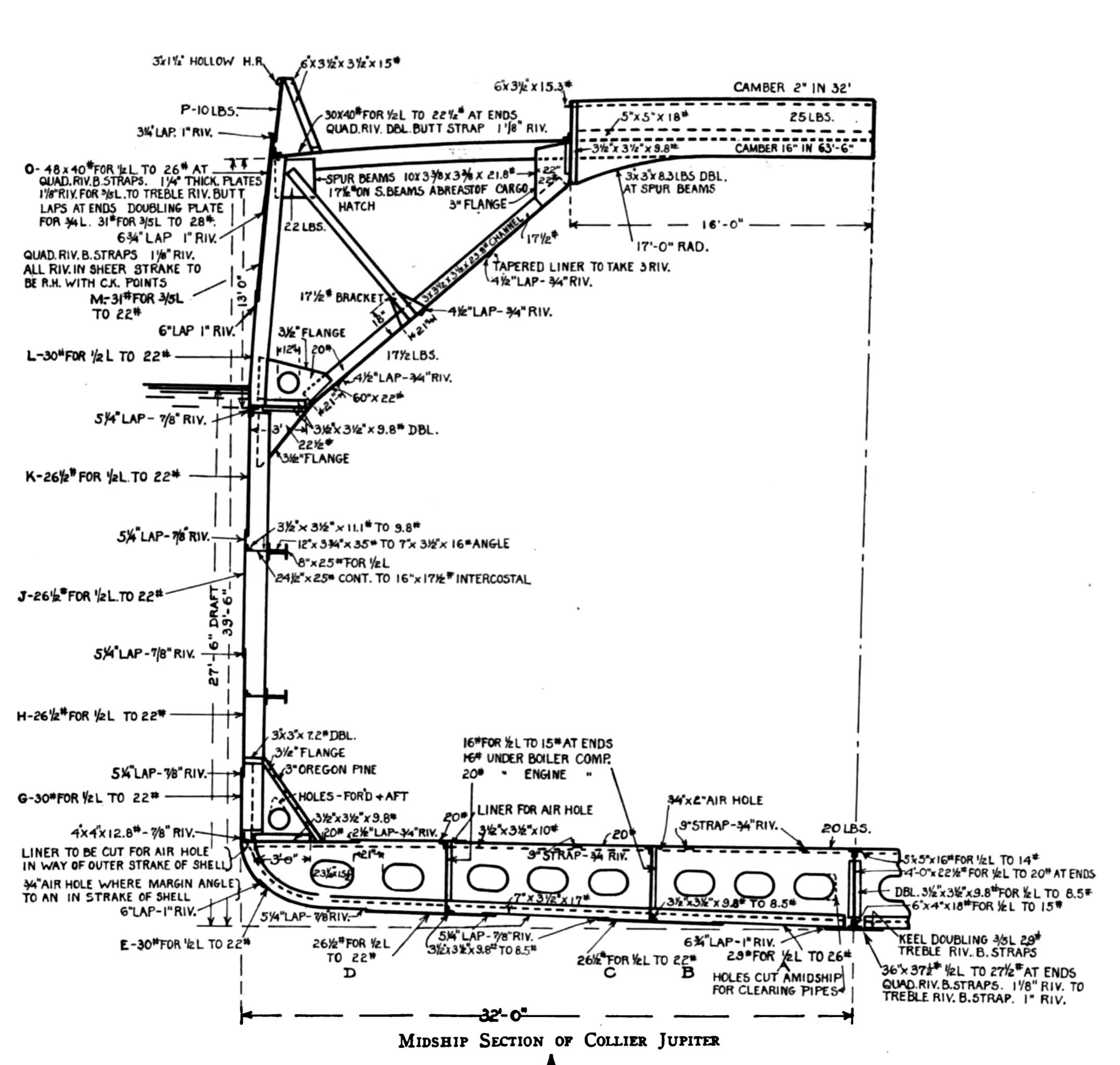

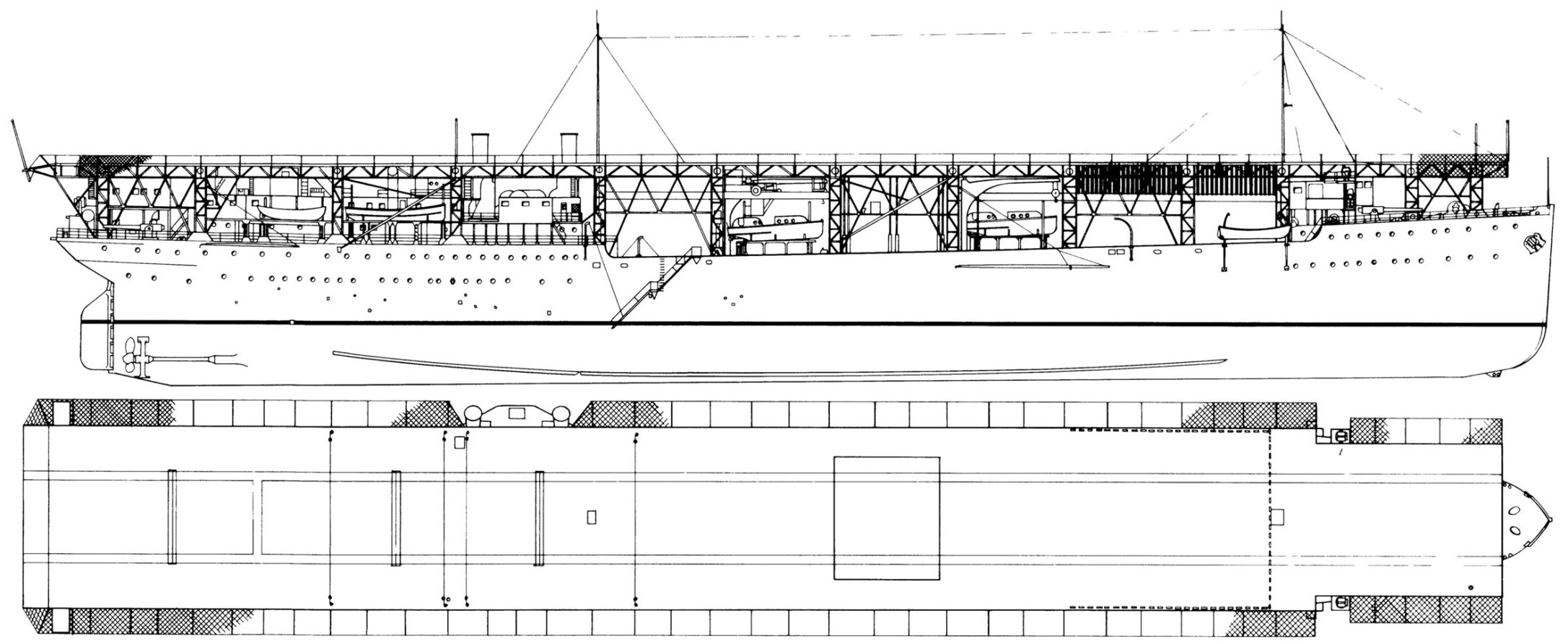

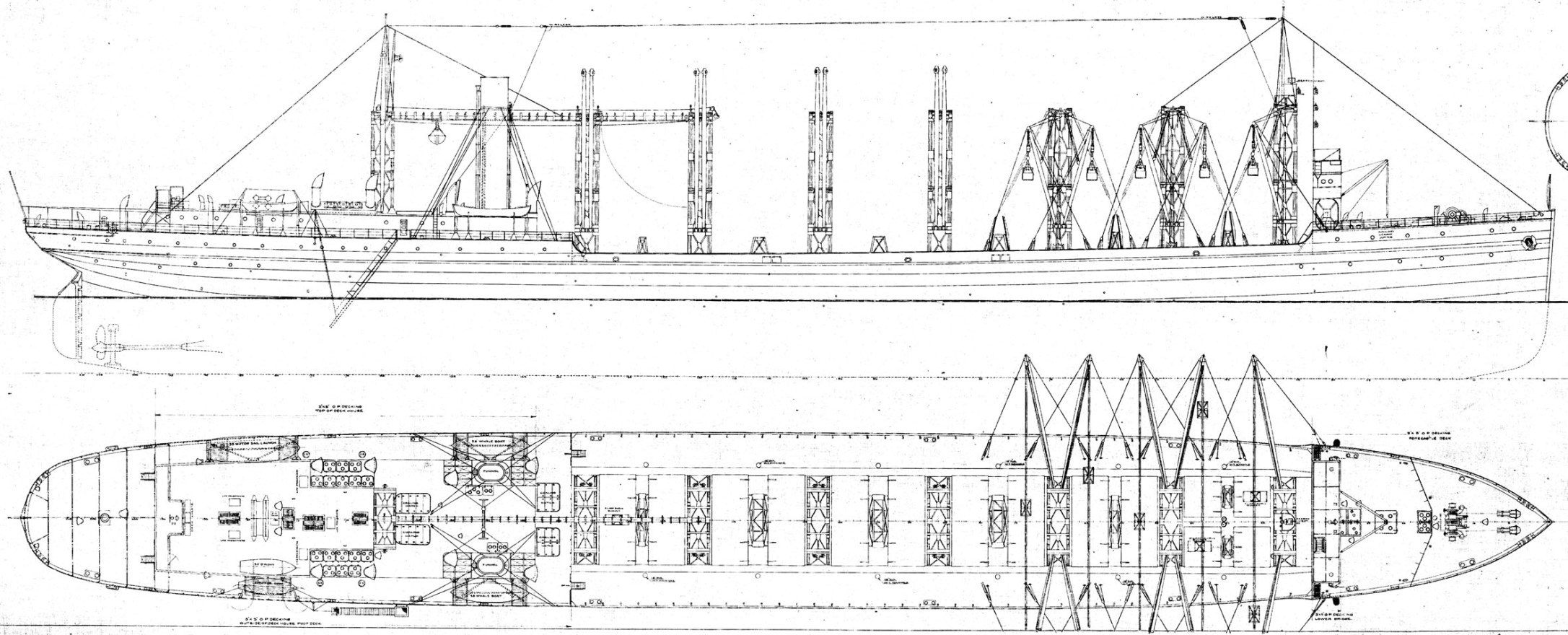

Угольный транспорт «Юпитер». Вид сбоку и сверху. Booklets of General plans, United States Navy Department (hnsa.org)

Все три его систершипа имели странную и трагическую судьбу — они пропали без вести в пресловутом «Бермудском треугольнике». «Циклоп» исчез в начале марта 1918 года, когда шёл из Бразилии в Балтимор с 8000 т железной руды; «Протеус» — в конце ноября 1941 года; «Нереус» — две недели спустя, на пути с Виргинских островов в Монреаль с грузом бокситов. Никто из немецких подводников на эти три победы не претендовал.

Конструкция и вооружение

Изначально «Юпитер» был экспериментальным судном: его отличительной особенностью стала турбоэлектрическая силовая установка — на военном корабле она использовалась впервые. Судно имело три котла и две паровых турбины «Мелвилл – Мак-Альпин» мощностью по 3600 л.с. с генераторами; вырабатывавшаяся ими энергия подавалась на два реверсивных электродвигателя мощностью по 2700 кВт, каждый из которых вращал свой винт. Скорость достигала 15,5 узла — на тот момент этого вполне хватало для сопровождения эскадры боевых кораблей.

Максимальная длина судна составляла 165,2 м, между перпендикулярами — 158,5 м, максимальная ширина — 19,9 м, высота корпуса — 11,2 м. Полное водоизмещение достигало 19 360 т, из них 10 050 т приходилось на груз угля и 2043 т — на собственный запас топлива. Осадка при полной загрузке доходила до 8,4 м, при этом начальная метацентрическая высота по проекту не должна была превышать 61 см.

Слегка седловатый корпус имел двойное дно, одну сплошную палубу, полубак и ярко выраженный полуют. Ходовой мостик находился в задней части полубака, две длинных трубы — попарно в передней части полуюта. Между ними располагалось шесть трюмов для насыпного груза с двумя люками каждый. Передний трюм имел герметизацию и коффердамы для возможной перевозки жидкого груза (в первую очередь нефти). Над трюмами располагались устройства для погрузки и выгрузки угля, причём имелась возможность на ходу перегружать уголь из одного трюма в другой для более равномерного распределения груза по длине корабля. Предусматривалась возможность погрузки угля на другое судно в море (как с носа, так и с кормы, с обоих бортов одновременно), а также обработка угля в мешках. Как и другие однотипные корабли, «Юпитер» получил артиллерийское вооружение — четыре открыто стоящих 102-мм орудия.

Идея лейтенанта Уайтинга

Во время Первой мировой войны «Юпитер» служил угольным транспортом в Атлантике, а также часто использовался для перевозки пехоты. В июне 1917 года именно он доставил во Францию первый американский авиационный отряд под командованием лейтенанта Кеннета Уайтинга, автора первых в Америке проектов авианосцев с полётной палубой.

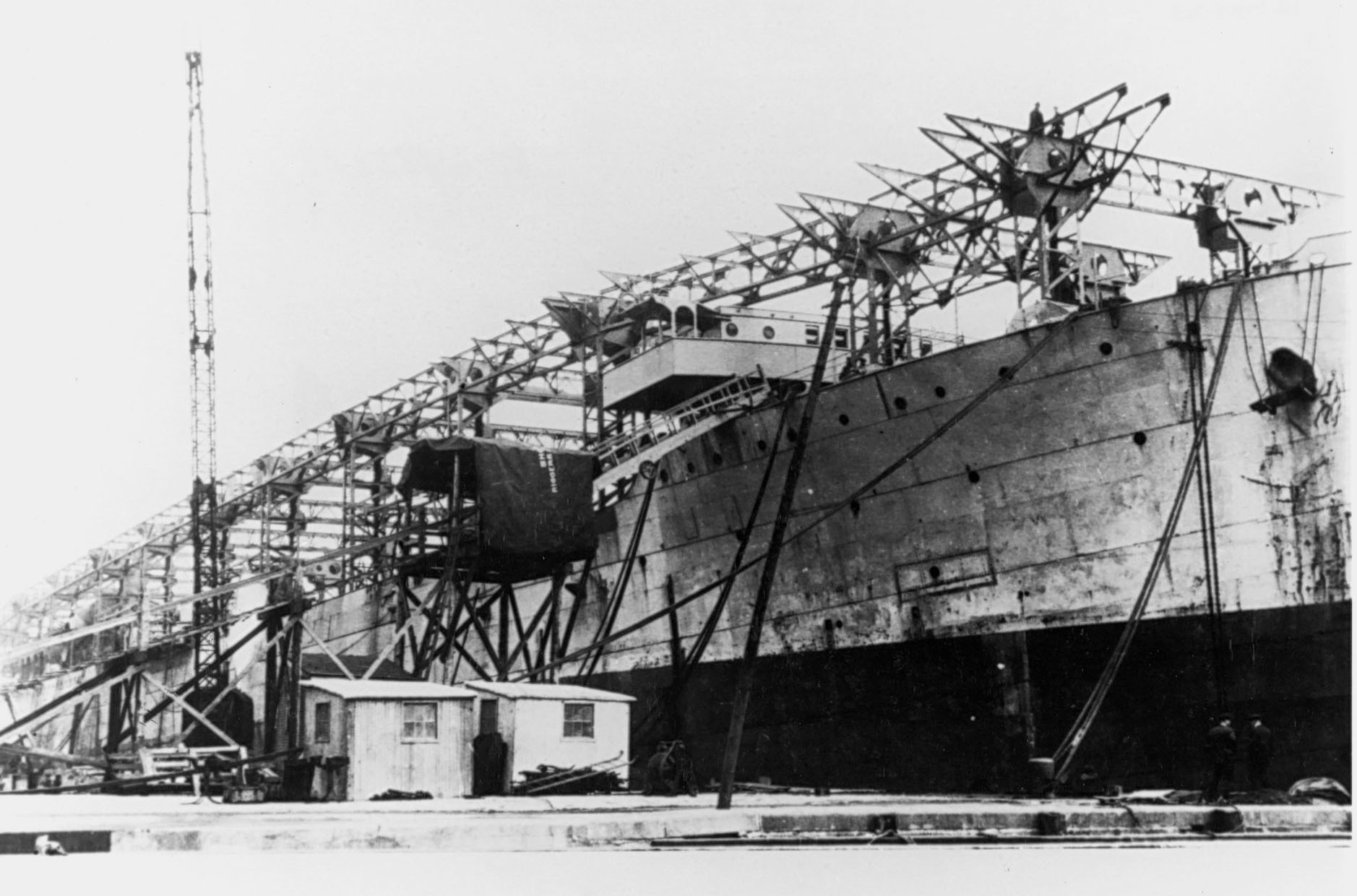

«Юпитер» на переоборудовании в авианосец. Норфолк, 14 мая 1921 года. collections.naval.aviation.museum

В начале 1919 года вернувшийся из Франции Уайтинг был назначен начальником Управления морской авиации, и сразу же начал заниматься разработкой авианесущих кораблей для американского флота. Уже в апреле 1919 года под его настоянию Генеральный Совет флота дал рекомендацию переоборудовать в палубный авианосец один из больших угольных транспортов. Было решено, что им должен стать «Юпитер», обладавший самой современной турбоэлектрической силовой установкой. Считалось, что в случае повреждения полётной палубы авианосец с помощью реверса электродвигателей сможет легко сменить передний ход на задний и выпускать самолёты с кормы. 11 июля Конгресс одобрил переоборудование «Юпитера».

Лишь 12 ноября угольщик был переведён для переоборудования в Норфолк (штат Вирджиния), а работы по его переоборудованию начались только в марте 1920 года. 11 апреля корабль получил новое имя — «Лэнгли», в честь Самюэля Пирпонта Лэнгли, американского астронома и изобретателя, конкурента братьев Райт (его «Аэродром» взлетел на несколько дней раньше «Флайера», но потерпел крушение). Одновременно с переименованием первый американский авианосец получил обозначение CV-1.

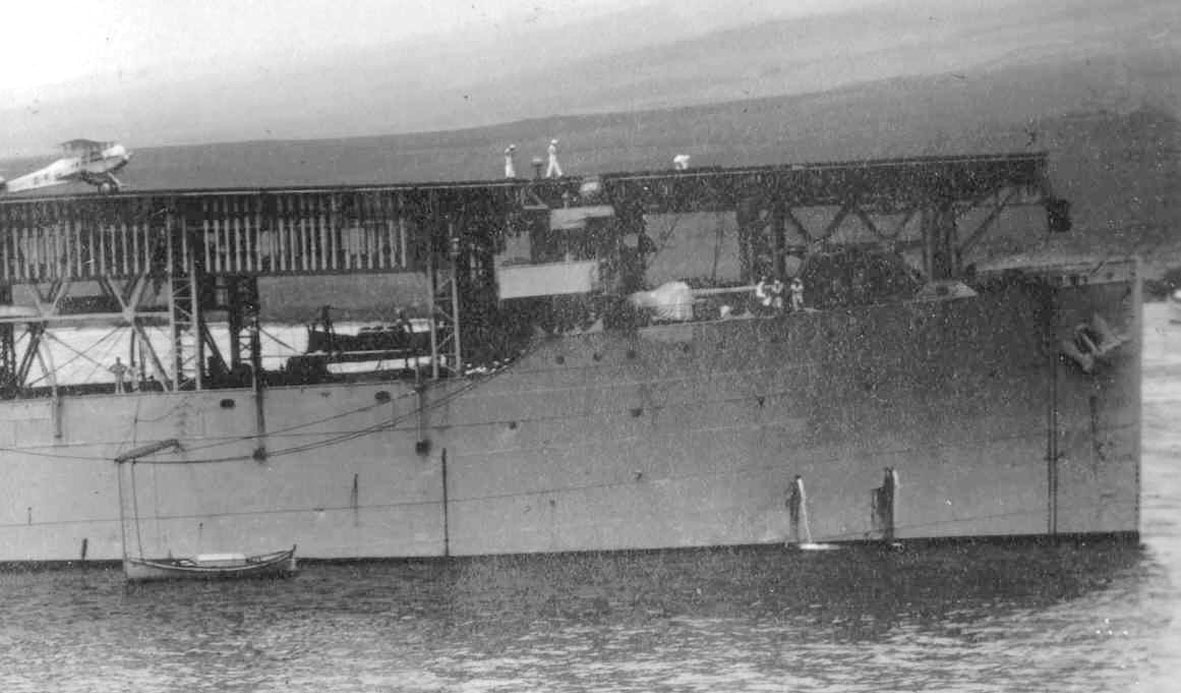

Переоборудование и устройство авианосца

Мачты, стрелы и часть надстроек были срезаны, а по всей длине корпуса на тринадцати высоких решётчатых пилонах установили полётную палубу. По её центральной линии стояли две телескопические мачты, которые в случае необходимости убирались в специальные колодцы; такой же убирающийся флагшток стоял на носовом срезе полётной палубы.

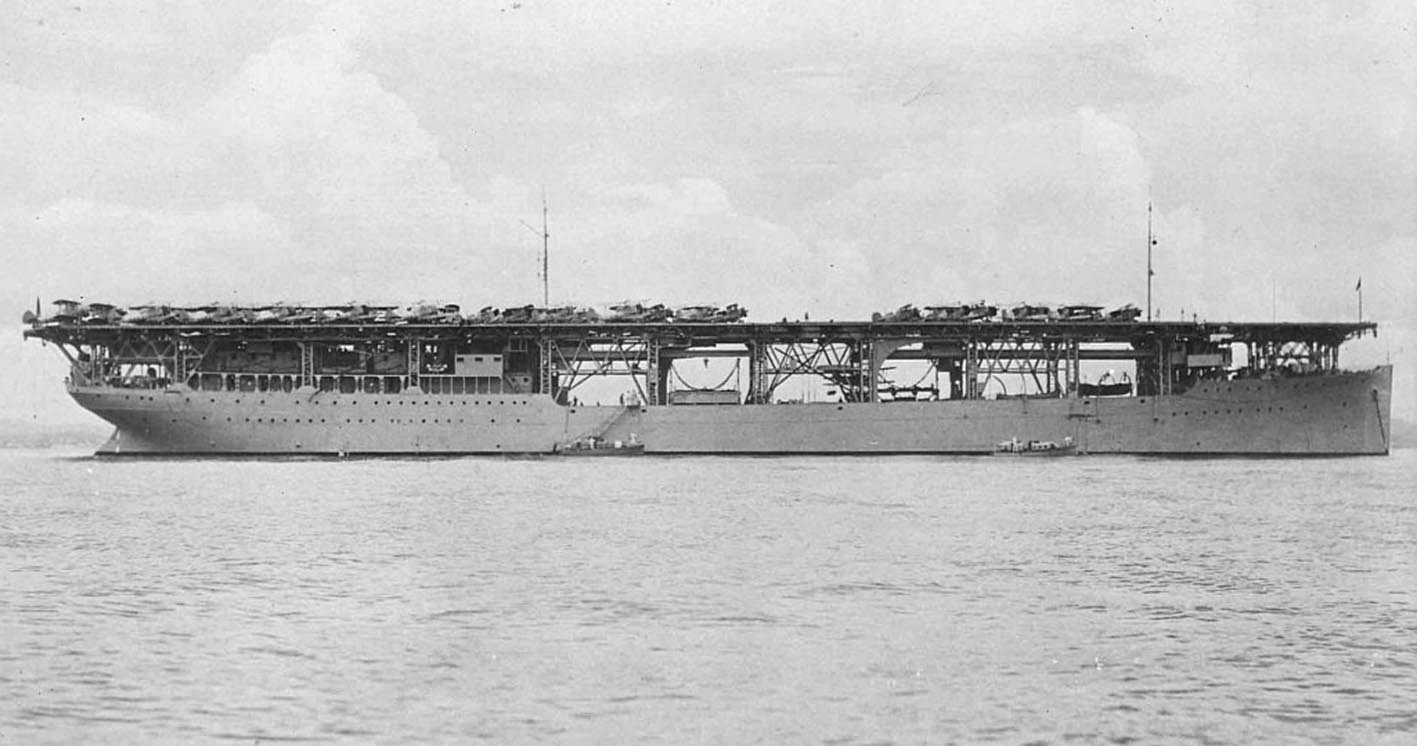

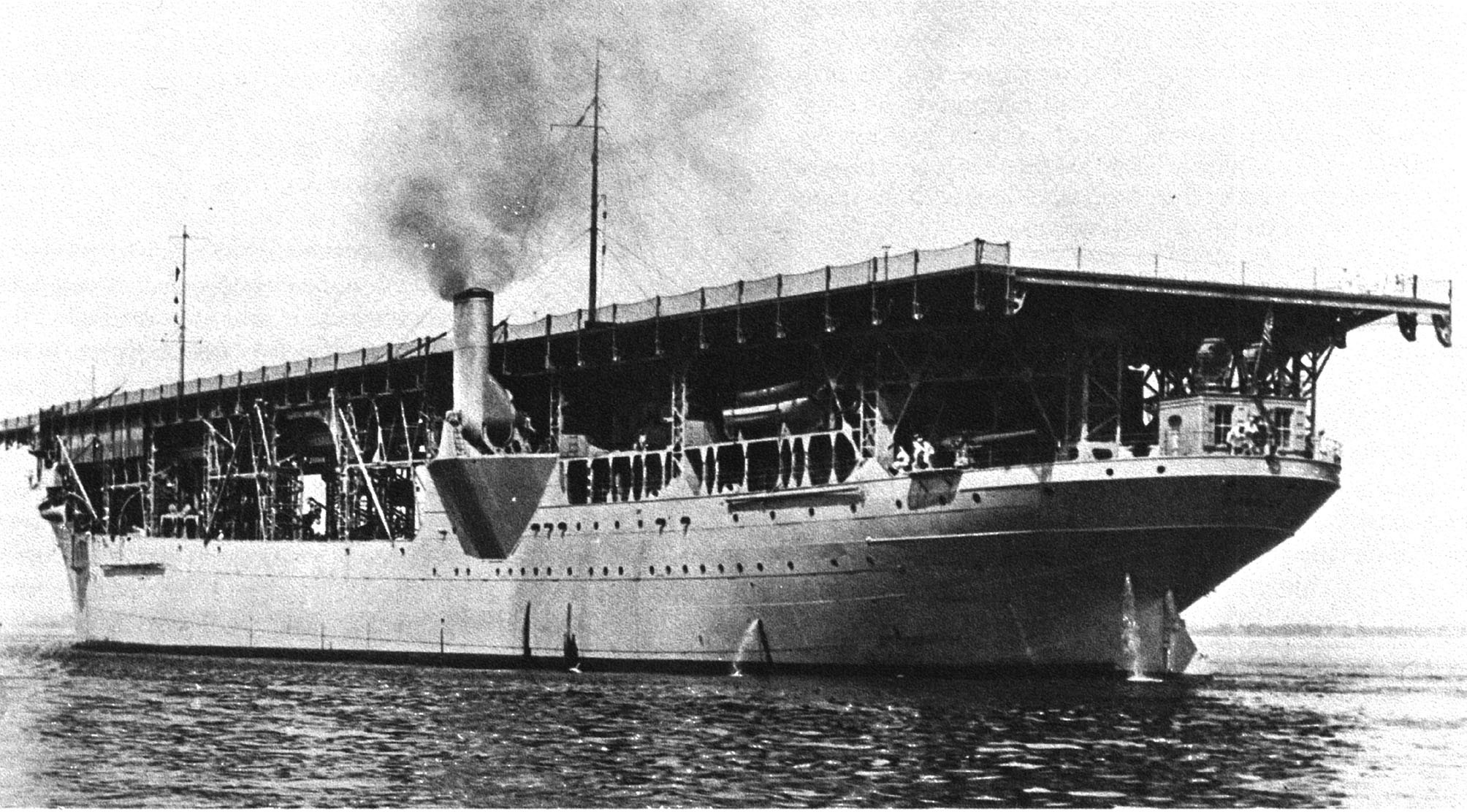

«Лэнгли» в сентябре 1922 года. По левому борту всего одна откидная труба. Norman Friedman. U.S. Aircraft Carriers

Корабль не имел «острова»: рубка и ходовой мостик остались на том же месте в носовой части корабля, теперь накрытые полётной палубой. Всё пространство между верхней и полётной палубами оставалось открытым, сама верхняя палуба выполняла роль ангарной и ремонтной. Из шести угольных трюмов «Юпитера» первый (предназначавшийся для нефти) теперь использовался для хранения авиационного бензина, в четвёртом размещался боезапас и были установлены механизмы подъёмника. В остальных четырёх трюмах могло храниться от 30 до 40 самолётов в разобранном виде.

Первоначально «Лэнгли» оснащался одной откидной дымовой трубой по левому борту, вскоре она была заменена двумя трубами меньшего диаметра (с правого и левого бортов). Труба правого борта представляла собой простое отверстие в борту, снабжённое форсунками для охлаждения дыма; труба левого борта располагалась вертикально за краем полётной палубы и во время полётов могла опускаться, отводя дым вниз. Специальный клапан переключал выпуск дыма между трубами в зависимости от направления ветра. Со временем дымоход правого борта убрали, а слева добавили вторую откидную трубу.

Важной деталью корабля стал гиростабилизатор системы Сперри, служивший для уменьшения бортовой качки и действовавший по тому же принципу, что и изобретённые Сперри гирокомпас и автопилот. Первоначально авианосец оснастили голубятней с почтовыми голубями, предназначавшейся для связи с военно-морской станцией в Норфолке.

Полное водоизмещение корабля снизилось до 13 900 т, при этом стандартное выросло до 11 500 т. В качестве оборонительного вооружения авианосец получил четыре 127-мм орудия, расположенные на верхней палубе попарно в носу и на корме. Зенитное вооружение отсутствовало — ставить его оказалось негде; по некоторым данным, позднее корабль всё-таки получил два 12,7-мм пулемёта. Всё переоборудование обошлось сравнительно недорого — в 400 000 долларов (менее трети от исходной стоимости угольщика).

Авиационное оборудование

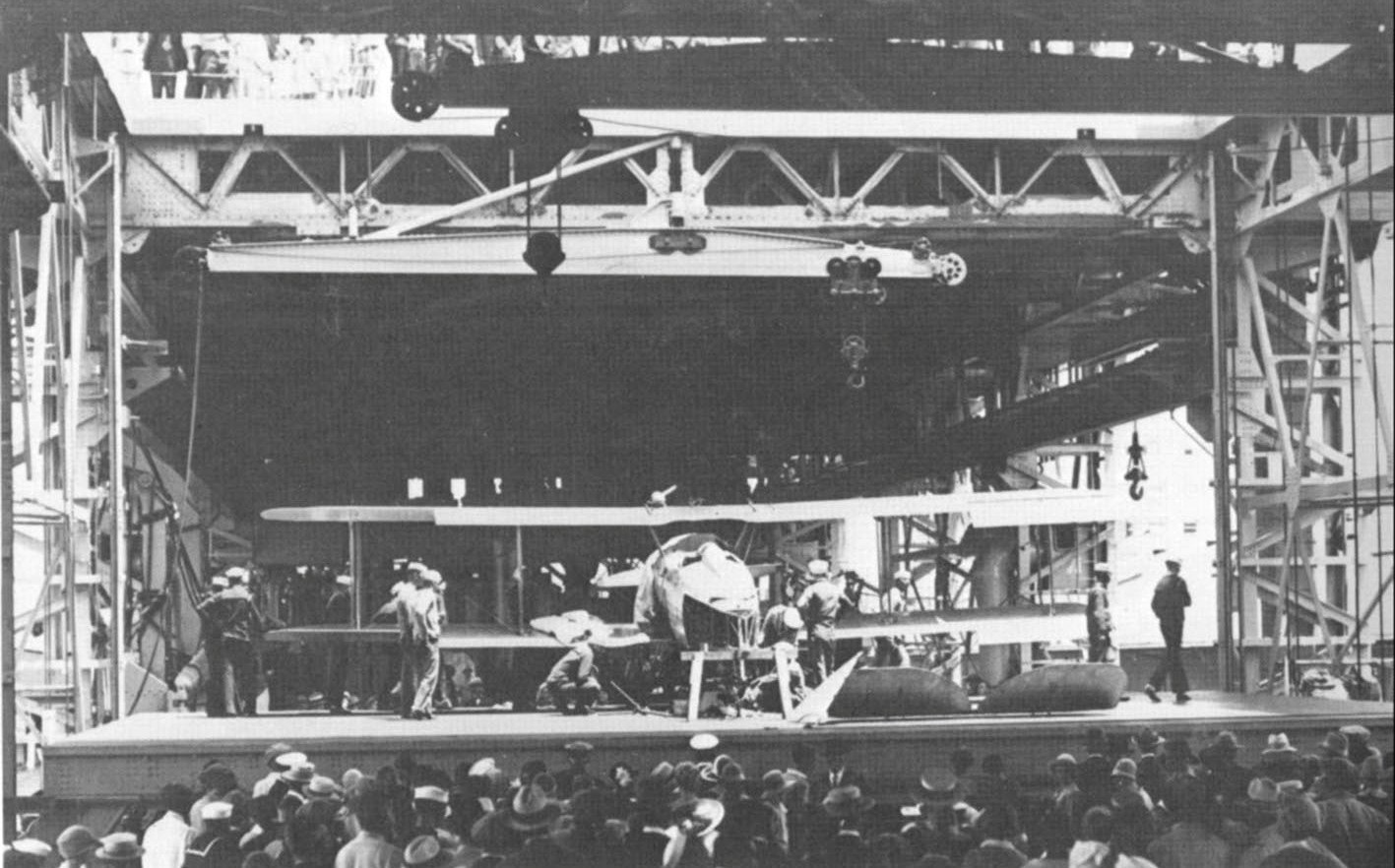

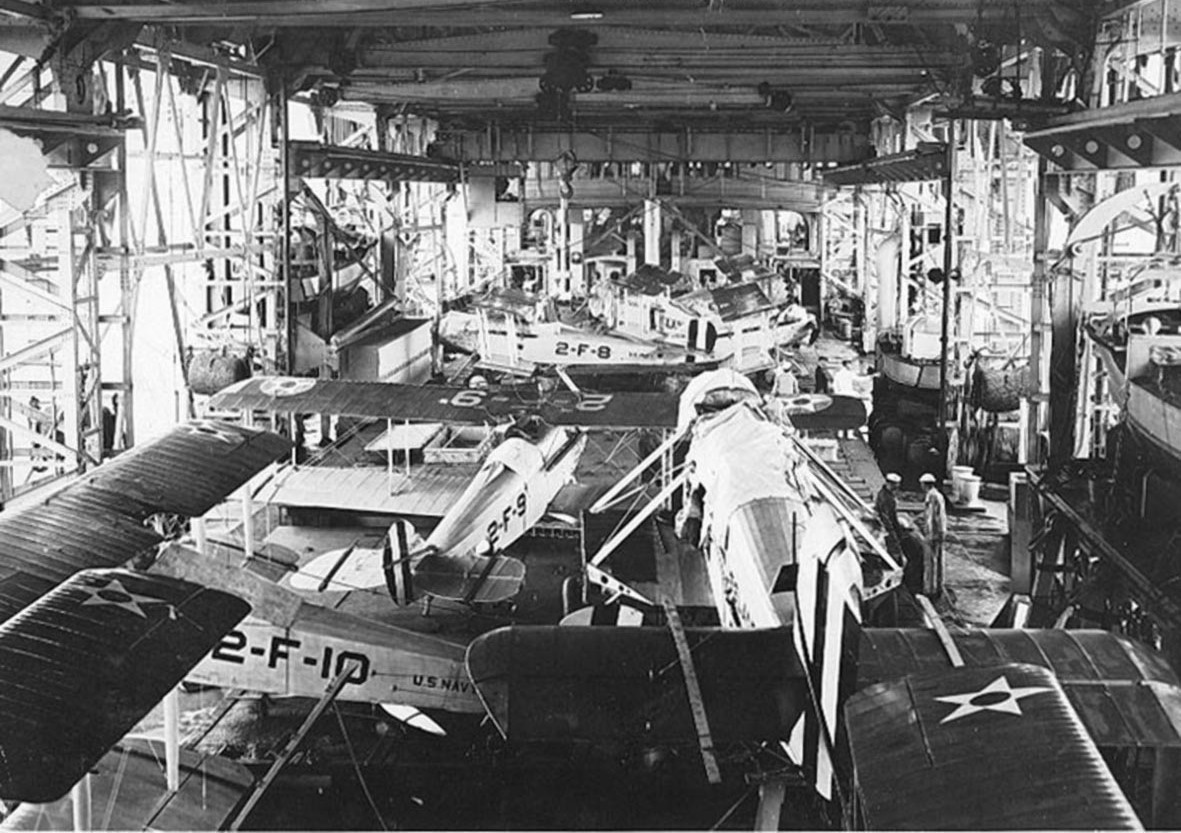

Всё оборудование для полётов проектировалось и устанавливалось на корабле впервые, поэтому далеко не всегда оказывалось удачным. По центру корпуса был устроен большой самолётоподъёмник — в верхнем положении его платформа составляла часть полётной палубы, а в нижнем находилась на высоте 2,4 м над палубой ангара. Под полётной палубой размещались продольные направляющие, по ним передвигались два 3-тонных мостовых крана, при помощи которых самолёты могли подниматься из трюма, перемещаться по ангару или ставиться на платформу подъёмника. Таким образом, для сборки и подготовки самолёта к вылету его приходилось перемещать несколько раз с помощью разного оборудования, а подъём всех машин из ангара на верхнюю палубу занимал очень много времени. В итоге при штатной вместимости в 42 самолёта «Лэнгли» мог принимать даже больше, но на практике обычно нёс около 30 единиц.

Самолёты 20-х годов были маленькими, лёгкими и имели малую взлётную скорость, поэтому на авианосцах катапульты для запуска машин с колёсным шасси применялись очень редко. Для взлёта было достаточно полусотни метров разбега, а время взлёта составляло 30 секунд, в то время как рабочий цикл катапульты достигал 45 секунд (то есть, взлёт с её помощью занимал больше времени).

«Лэнгли» также рассматривался как база для гидросамолётов-корректировщиков с линкоров и крейсеров, поэтому на верхней палубе (под полётной) были установлены две катапульты Mk I — 29-м стационарные направляющие с салазками, на которые ставились не имевшие колёс гидропланы. Запас энергии для запуска создавался раскручиванием массивного маховика. Для подъёма гидросамолётов с воды на каждом борту корабля была установлена стрела.

Самолёты в ангаре «Лэнгли», 20-е годы. На переднем плане — торпедоносец «Дуглас» DT со снятыми крыльями, также видны истребители «Воут» VE-7 из эскадрильи VF-2. navsourse.org

В дальнейшем катапульты были заменены на экспериментальные пневматические Mk III. Но постепенно вес самолётов рос, после 1925 года катапульты не использовались, а в 1928 году были и вовсе демонтированы. Взлёт колёсных машин осуществлялся с носовой части на полном ходу, поэтому в боевой обстановке в задней части полётной палубы запрещалось развёртывать более половины авиагруппы.

Во время переоборудования корабля в авианосец устоявшейся конструкции аэрофинишера ещё не существовало, поэтому с ним тоже пришлось экспериментировать. Первоначально на «Лэнгли» использовался продольный аэрофинишер английского образца. Он представлял собой набор параллельных тросов, расположенных на расстоянии 30 см друг от друга и подвешенных на стойках в 25 см от палубы. Самолёт цеплялся за эти тросы несколькими крюками, расположенными на оси шасси. Тросы одновременно и останавливали самолёт за счёт трения крюка, и надёжно удерживали его на палубе, не позволяя соскользнуть в сторону.

Испытывался и поперечный аэрофинишер, представлявший собой пять тросов, последовательно натянутых поперёк палубы на той же высоте. За них должен был цепляться тяжёлый крюк, свободно болтавшийся в хвосте фюзеляжа на металлических стропах. К концам тросов крепились 25-кг мешки с песком, которые волочились по палубе вслед за самолётом. В дальнейшем была создана система блоков и металлических грузов, которые поднимались при натяжении троса и опускались в исходное положение после отцепления крюка.

Первоначально опоры для тросов не закреплялись и при посадке каждого самолёта разлетались в стороны — их было около пятисот, поэтому сборка аэрофинишера для новой посадки являлась трудоёмким занятием и занимала полчаса. К концу 20-х годов опоры были заменены на стационарные, которые крепились к палубе и могли одновременно подниматься и опускаться при помощи механического привода.

Служба, эксперименты и достижения

«Лэнгли» изначально рассматривался американским флотом как экспериментальный корабль, эксплуатация которого даст опыт, необходимый для создания полноценных авианосцев. В январе 1922 года Кеннет Уайтинг писал:

«Лэнгли» предоставит нашему военно-морскому флоту опытный „авианосец”, пусть и не идеальный, но достаточно пригодный для проведения любых экспериментов, необходимых для проектирования будущих „авианосцев” и создания морской воздушной тактики, а также для разработки различных типов самолётов… В будущем „авианосец” будет удачным и абсолютно необходимым приобретением для любого серьёзного военно-морского флота, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Мы запрашиваем у Конгресса средства на постройку первого специально разработанного „авианосца”. На его строительство потребуется от трёх до четырёх лет».

1 июля 1922 года было принято решение о переделке в авианосцы гигантских недостроенных линейных крейсеров «Лексингтон» и «Саратога». На их переоборудование ушло несколько больше времени, чем предполагал Уайтинг: оба корабля были спущены на воду лишь в 1925 году, а вступили в строй в конце 1927 года как CV-2 и CV-3 — второй и третий американские авианосцы.

Что же касается «Лэнгли», то он был введён в строй 20 марта 1922 года. Его командиром стал сам Кеннет Уайтинг. Скорость корабля была слишком мала, чтобы взаимодействовать с крейсерами и линкорами, поэтому авианосец использовался в первую очередь как экспериментальный. 17 октября 1922 года лейтенант Вирджил С. Гриффин на истребителе «Воут» VE-7 совершил первый взлёт с палубы авианосца, а 26 октября капитан-лейтенант Годфри Шевалье на учебном двухместном биплане «Аэромарин» 39B совершил первую посадку на него. Наконец, 18 ноября сам Уайтинг стартовал с подпалубной катапульты на поплавковом биплане «Наваль Эйркрафт Фэктори» PT — это был первый в мире катапультный взлёт с авианосца.

Весь 1923 год «Лэнгли» провёл в Атлантике, проводя испытательные и демонстрационные полёты. В 1924 году он впервые принял участие в манёврах Атлантического флота, а затем после ремонта и дооборудования в Норфолке был отправлен на Тихий океан. 29 ноября 1924 года корабль прибыл в Сан-Диего и вошёл в состав Тихоокеанского флота, в котором прослужил следующие двенадцать лет — но уже без Уайтинга. В июле 1924 года первый командир первого американского авианосца получил назначение на должность заместителя начальника Бюро Аэронавтики американского флота, с сентября 1926 года был наблюдающим за строительством авианосца «Саратога» в Кэмдене, а в ноябре 1927 года стал его первым командиром.

Переделка в гидроавиатранспорт

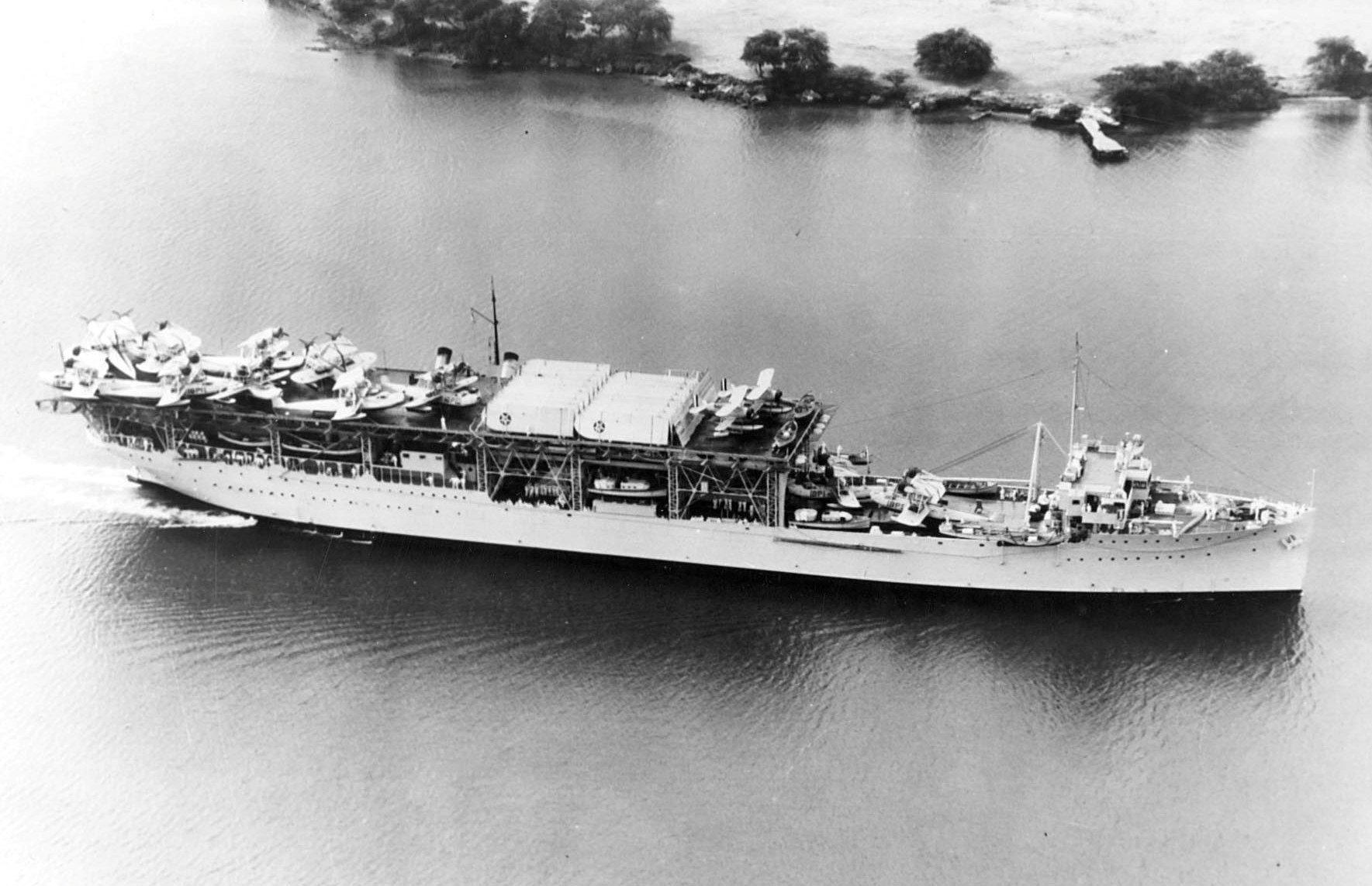

На Тихом океане «Лэнгли» активно использовался для боевой учёбы пилотов, а также как база для экспериментов в области палубной авиации. Однако к середине 30-х годов корабль уже безнадёжно устарел: скорости в 15 узлов было недостаточно для взаимодействия с эскадрой, а неудачная конструкция подъёмника не позволяла пользоваться ангаром в боевой обстановке — всю авиагруппу корабля приходилось держать на палубе, что затрудняло полёты и резко снижало боевую ценность авианосца. Поэтому было принято решение переоборудовать «Лэнгли» из авианосца в транспорт для обслуживания гидросамолётов.

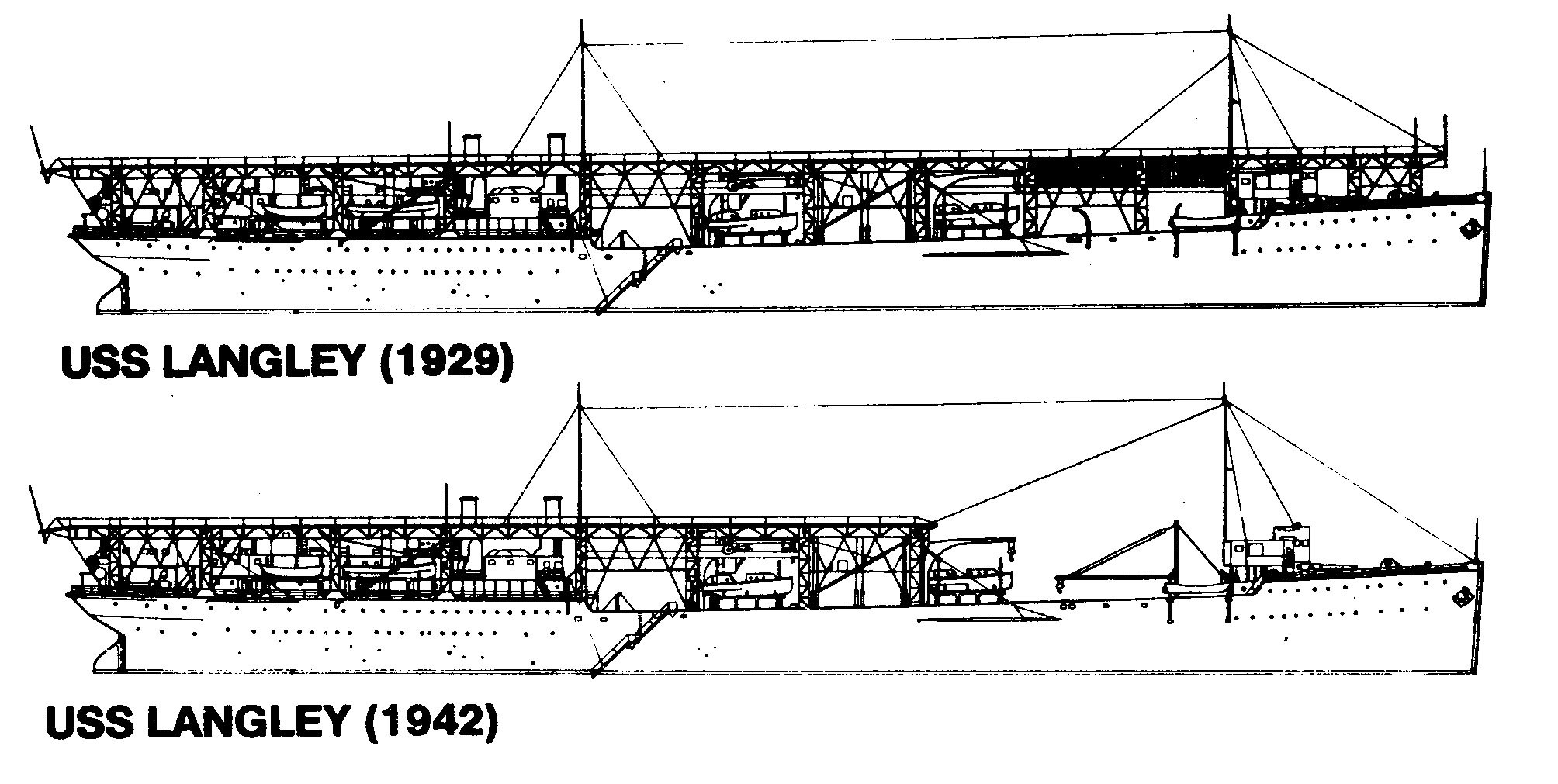

Сравнительный вид «Лэнгли» по состоянию на 1929 год и после переоборудования в авиатранспорт. Mark Stille. US Navy Aircraft Carriers 1922-45

Существует мнение, что из авианосцев «Лэнгли» исключили для «высвобождения» тоннажа: по Вашингтонскому договору суммарный лимит водоизмещения кораблей этого класса для Соединённых Штатов был ограничен показателем в 135 000 т. Действительно, после вступления в строй «Рейнджера» (CV-4) и закладки в том же 1934 году однотипных «Йорктауна» и «Энтерпрайза» (CV-5 и CV-6) общее стандартное водоизмещение всех шести американских авианосцев превысило 135 000 т. С другой стороны, американцы вполне могли объявить «Лэнгли» учебным кораблём, не входящим в боевой состав флота. Наконец, после вступления в строй седьмого американского авианосца (CV-7 «Уосп», заложенного в апреле 1936 года) общее стандартное водоизмещение американских авианосцев даже без учёта «Лэнгли» должно было перевалить за 143 000 т.

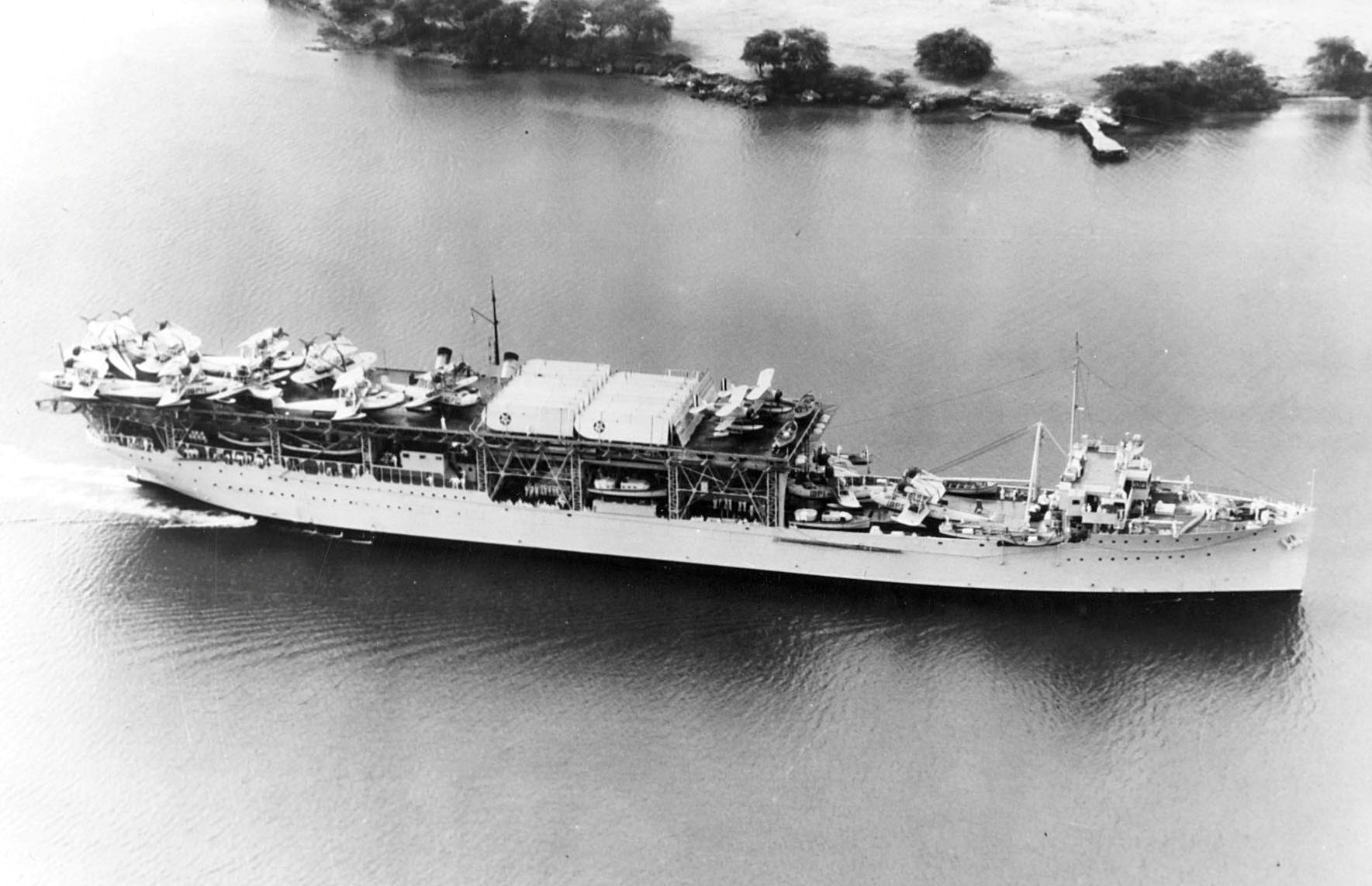

Так или иначе, 25 октября 1936 года «Лэнгли» был отправлен для капитального ремонта и переоборудования на свою родную верфь Мэйр-Айленд. Перестройка была минимальной и много времени не заняла: на корабле сняли переднюю треть верхней палубы, а на её месте разместили краны для подъёма с воды гидросамолётов. Заодно корабль получил зенитное вооружение — четыре 76-мм зенитные пушки на старой полётной палубе и четыре 12,7-мм пулемёта, установленных вокруг мостика.

Гибель «Лэнгли»

Переоборудование завершилось 26 февраля 1937 года, а 11 апреля корабль получил новое обозначение — AV-3, перестав быть авианосцем. Затем «Лэнгли» был переведён в Разведывательные силы Тихоокеанского флота, в 1939 году короткое время действовал в Атлантике, а затем отправился на Филиппины. Здесь в базе Кавите он и встретил начало войны.

8 декабря 1941 года «Лэнгли» покинул Кавите, отправившись на остров Баликпапан в голландской Ост-Индии. 1 января 1942 года он прибыл в австралийский порт Дарвин, где вошёл в состав союзных военно-морских сил (ABDA). До 11 января самолёты с «Лэнгли» вели противолодочное патрулирование, а затем авиатранспорт отправился в австралийский Фримантл, где принял на борт 32 истребителя Кёртисс Р-40 «Вархаук» из состава 13-й эскадрильи американской Дальневосточной авиации для переброски их в Чилачап (остров Ява).

После этого «Лэнгли» и транспорт «Си Вич», также загруженный истребителями, присоединились к американо-австралийскому конвою MS.5, шедшему с войсками и снаряжением на Цейлон. 22 февраля оба транспорта вместе с конвоем покинули Фримантл, а в ночь с 26 на 27 февраля отделились от него и в сопровождении эсминцев «Уиппл» и «Эдсолл» направились к Чилачапу.

В 11:40, когда до Чилачапа оставалось около 75 миль, маленький конвой подвергся нападению японских базовых самолётов — это были 16 двухмоторных бомбардировщиков «Мицубиси» G4M из флотского кокутая «Такао», возглавляемые лейтенантом Дзиро Адати и вылетевшие с аэродрома Денпасар (остров Бали). Бомбардировщики шли под прикрытием 15 истребителей A6M.

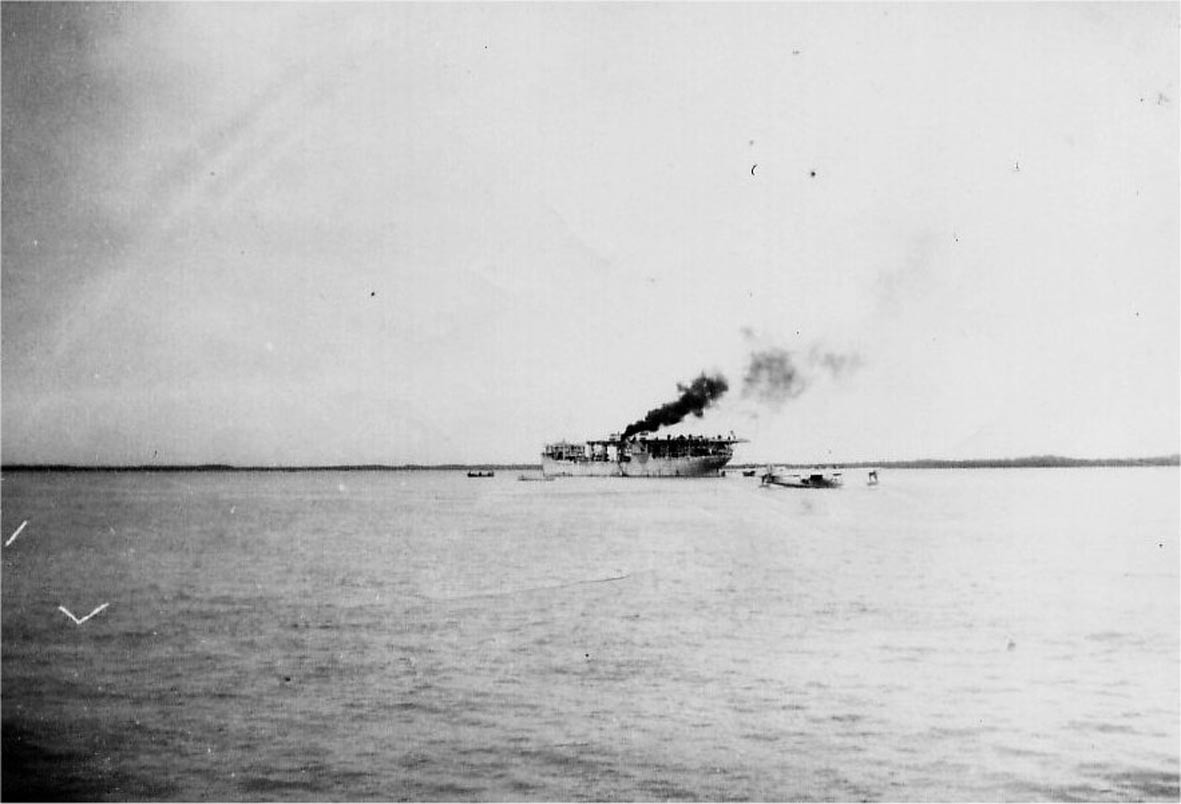

Повреждённый и горящий «Лэнгли», рядом с ним — эсминец «Эдсолл». Фото сделано с эсминца «Уиппл». navsource.org

Главной целью японцев стал «Лэнгли» — на нём была хорошо видна полётная палуба, поэтому его приняли за авианосец. Горизонтальные бомбардировщики атаковали со средней высоты и с одного направления, поэтому от первых двух атак авиатранспорту удалось уйти отчаянным маневрированием. Но третья атака велась с двух направлений: на этот раз корабль получил пять бомб весом в 250 и 60 кг (возможно, последние были с истребителей), а также три близких разрыва. Это произошло в 12:12.

Потопление «Лэнгли». Фото сделано с эсминца «Уиппл» (обычно оно ошибочно публикуется в зеркальном виде). history.navy.mil

Было убито 16 моряков, повреждено рулевое управление, на верхней палубе вспыхнул пожар. В отсеки начала поступать вода — постепенно она залила машинное отделение, и «Лэнгли» остановился. В 13:25 был отдан приказ покинуть корабль, а около половины третьего бывший авианосец был потоплен двумя торпедами с эсминцев эскорта. 485 человек с «Лэнгли» перешли на эсминцы.

Эсминцы довели «Си Вич» до Чилачапа, а затем вступили в охранение танкера «Пекос», шедшего из Чилачапа за топливом в Индийский океан. Спасённых с «Лэнгли» передали на него; всего на танкере оказалось около 700 моряков с потопленных судов. Увы, через два дня возле острова Рождества танкер вместе с «Эдсоллом» был потоплен японскими пикировщиками с авианосцев «Кага», «Хирю» и «Сорю»; уцелевшему «Уипплу» удалось спасти всего 232 человека. Погибли почти все пилоты истребителей, которые были на «Лэнгли» — 31 из 33. Транспорту «Си Вич» удалось добраться до Чилачапа и выгрузить там самолёты, но вскоре их пришлось уничтожить, чтобы они не остались японцам.

«Лэнгли» не довелось поучаствовать в боевых действиях в качестве авианосца, но он погиб в бою, от удара вражеской морской авиации и с самолётами на борту. Это произошло в самый тяжёлый для американского флота период, когда на море господствовали вражеские авианосцы.

Источники и литература

- C. Роскилл. Флот и война. М.: Воениздат, 1968

- Norman Friedman. U.S. Aircraft Carriers: An Illustrated Design History. Naval Institute Press, 1983

- Mark Stille. US Navy Aircraft Carriers 1922-45: Prewar classes. Osprey Publishing, 2005 (New Vanguard 114)

- Dwight Messimer. Pawns of War: The Loss of the USS Langley and the USS Pecos. Annapolis, MD: United States Naval Institute (1983)

- 1920-30.com

- uscarriers.net

- history.navy.mil

- catalog.archives.gov (NARA)

- collections.naval.aviation.museum (NNNAM)

- hnsa.org

- navsourse.org

источник: https://warspot.ru/11557-pervyy-avianosets-soedinyonnyh-shtatov