Начав в 1932 году формирование первых механизированных бригад, Красная Армия столкнулась с проблемой полного отсутствия арттягачей для буксировки артиллерии тех мехбригад.

Решения предлагались самые разнообразные. Помимо начала работ по собственно арттягачам (включая закупки заграничных образцов), рассматривались варианты от почти полного отказа от буксируемой артиллерии до перевозки пушек в кузовах обычных грузовиков.

С тягачами всё пока было в тумане (тут на первом месте потребности тяжёлой артиллерии), а более простые варианты оснащения артиллерией мотомеханизированных частей имели свои большие недостатки. От проблем с разработкой и выпуском самоходок, до крайне неудобных операций по погрузке и выгрузке орудий из кузовов грузовиков. Таскать же пушки за теми грузовиками на буксире было ещё более проблематично – проходимость грузовики имели минимальную, а сами пушки конструктивно не годились для скоростной возки механическими средствами тяги. В итоге, танки могли двигаться почти где угодно, спешившиеся мотострелки следовали за ними, а артиллерия отставала и оставалась жёстко привязанной к дорогам.

Как в РИ решали эту задачку, достойно целого исторического исследования. Но решили её не очень хорошо. Когда началась ВОВ, наши механизированные части имели огромный недокомплект арттягачей. Да и те, с предлагавшимися им нагрузками, быстроходными считаться уже не могли. Конечно, и стрелковые части оснащались в большинстве банальными гражданскими тракторами, но там это было не критично, ведь основа тех частей – пехота, передвигалась пёхом и для буксировки артиллерии вполне годилась и «старая-добрая» гужевая тяга. Поэтому сверхактуально проблема стояла именно применительно к механизированным частям.

А можно ли как-то решить эту проблему раньше? Точнее, начать решать её просто ИЗНАЧАЛЬНО параллельно с разработкой ОШС механизированных войск. С тем, чтоб с самого начала формировать механизированные части с высокомобильной артиллерией. И не в минимальном составе, как в РИ, а вполне достойно, чтоб поддержка танкам и мотопехоте была самая активная и эффективная.

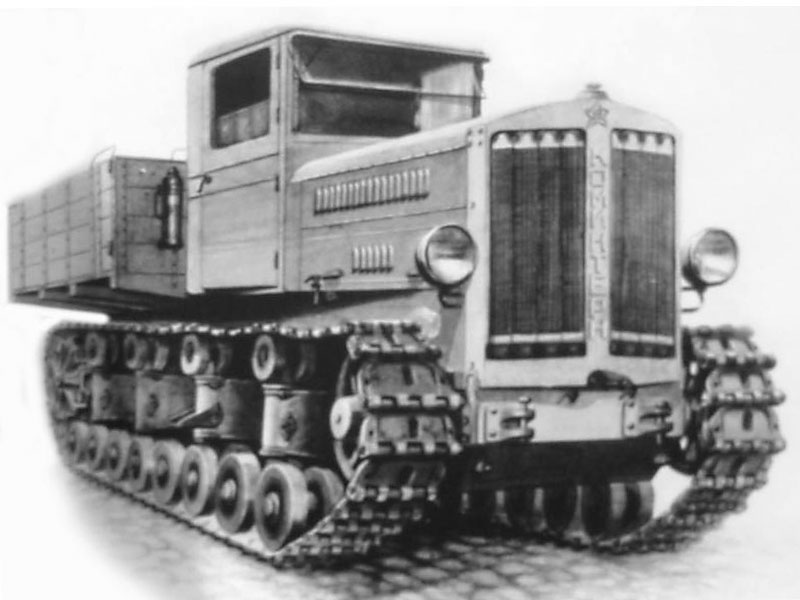

Особую пикантность ситуации придаёт то, что тягачи для мотомеханизированных войск нужны свои собственные, мало связанные с запросами ГАУ на средства тяги для тяжёлых орудий, и тем более орудий особой мощности (для чего собственно и была начата разработка ещё в 1931-ом году первого советского арттягача «Коминтерн», большую часть 30-х остававшегося единственным представителем своей «породы» в РККА).

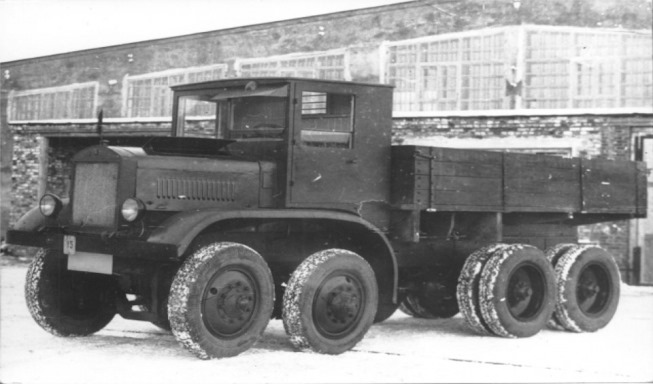

(Первый советский гусеничный арттягач спецразработки «Коминтерн». На верхнем снимке, разработанный сугубо для ГАУ прототип обр. 1931 г. Внизу – уже более «универсальная» серийная модель обр. 1934 г.)

Очень привлекательную, прежде всего именно для механизированных войск, тему САУ затрагивать пока не будем – пусть разработка САУ идёт своим чередом. В эту область мы вмешиваться вообще не станем. Почему? Всё просто: РИ потуги сделать хорошие САУ на шасси Т-26 – ИМХО изначально авантюра. Для установки 45-мм ПТП шасси слишком дорогое. С короткостволой 76,2-мм полковой пушкой штурмовая САУ будет недостаточно эффективной из-за слабой бронезащиты. К тому же, обе эти пушки вполне нормально вставали в обычный «линейный» танк и «арттанк». А для установки дивизионной трёхдюймовки, гаубицы или мортиры – шасси слишком слабое. РИ это полностью подтвердила. Послезнанцев мы не признаём, поэтому пусть заказчик заказывает, а разработчик с тем мёртворождённым триплексом СУ-5 трахается как в РИ. Понятно, что масса ресурсов (от денег до человеко-часов конструкторов) на ветер, но куда деваться? Будем себя успокаивать лишь тем, что и отрицательный результат – это тоже результат, по крайней мере, в части опыта.

«Мы пойдём другим путём» (В. И. Ленин).

Сначала определимся, какая собственно артиллерия нужна мехбригадам. На РИ оглядываться не будем. Мы строим свои мехбригады.

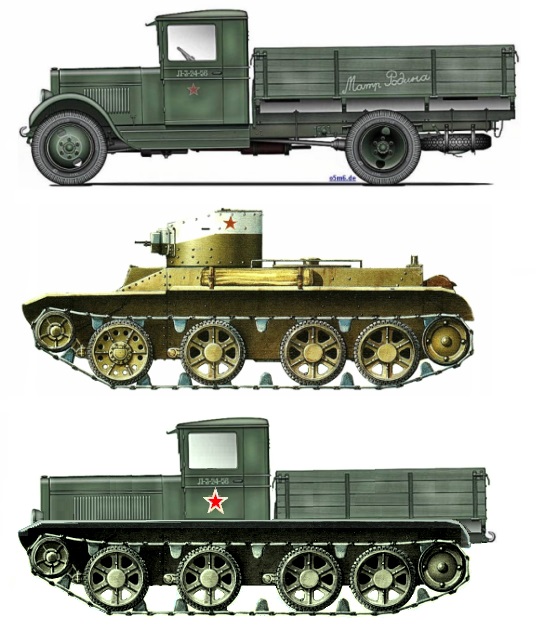

Структура проста: три танковых батальона (100 танков), три моторизованных стрелковых батальона (чтоб каждый танкобат имел свой мотострелковый батальон поддержки), полностью моторизованный, усиленный мотоциклетной ротой, разведбат, батальон бронемашин (связь, разведка и боевое охранение) и, наконец, артдивизионы:

1. «Арттанков» – тот же танк, что и в танкобатах, но с большой башней, или рубкой вместо башни, и короткой трёхдюймовкой.

(САУ СУ-1. Опытный образец изготовлен в октябре 1931 года)

Это высокомобильная самоходная пушка артподдержки. Ни о каких т. н. «тактических парах» речь, разумеется, не идёт – эту совершенно нереализуемую на практике глупость даже рассматривать не будем. Как и самоубийственную «возможность» стрельбы прямой наводкой по точечным целям. При таких броне и баллистике орудия, штурмовая САУ не получится. Нет. САУ, минимум батареей (а лучше всем дивизионом), поддерживают огнём «через головы» свои наступающие танки и пехоту, никак с ними не соприкасаясь. Стреляют, разумеется, по большей части «по площадям» и только с места. Главное достоинство – возможность оперативно сконцентрировать огонь батареи/дивизиона на указанном передовым наводчиком узле обороны, оперативно менять позицию, продвигаясь «бросками» вслед за своими наступающими танками, невзирая на характер местности, плюс бронезащита от осколков снарядов противника – ведь это САУ поля боя.

2. Буксируемых дивизионных пушек.

Дивизионная пушка хороша для подавления точечных целей (в т. ч. прямой наводкой) и в качестве экстренной «тяжёлой» ПТП. А также для оперативного усиления огня «арттанков» «вторым» огневым эшелоном. Проще говоря, если «арттанки» получили приказ подавить огнём некий узел обороны, дивизионные пушки могут существенно им в этом помочь, причём с довольно большой дистанции.

3. Буксируемых 152-мм гаубиц.

Почему не лёгких 122-мм гаубиц? Именно потому, что 122-мм гаубица – лёгкая. Т. е. ей для того, чтоб подавить точечную цель в виде даже ДЗОТа, требуется прямое попадание. А точность у лёгких гаубиц (как и у любых орудий навесной стрельбы того времени) очень низкая. Механизированным частям просто некогда ждать, когда лёгкие гаубицы наконец-то добьются прямого попадания.

Главную же функцию лёгких гаубиц (за что её необычайно ценили в дивизиях) – выкашивать навесным огнём пехоту противника, засевшую в окопах и траншеях, 122-мм гаубицы механизированной бригады (в отличие от стрелковой дивизии) эффективно выполнять не могут, поскольку БК очень существенно ограничен возможностями логистики.

А вот тяжёлая, 152-мм гаубица, и тот же ДЗОТ может подавить без прямого попадания – фугасного действия шестидюймового снаряда достаточно, чтоб разметать ДЗОТ относительно близким попаданием, и ключевым узлам обороны урона нанести гораздо больше, при значительно меньшем расходе БК. Баллистика (соответственно и дальность и точность стрельбы) у гаубицы обр. 9/30 г. получше, чем у 122-мм гаубицы 10/30 г. Тем более что командиру механизированной бригады, учитывая ограничения по наличному БК, придётся чётко выделять главные цели и концентрировать на них огонь. А уж сконцентрированный огонь более точного и дальнобойного шестидюймового дивизиона не идёт ни в какое сравнение с огнём дивизиона лёгких гаубиц, работу которых вполне могут взять на себя значительно более лёгкие батальонные миномёты.

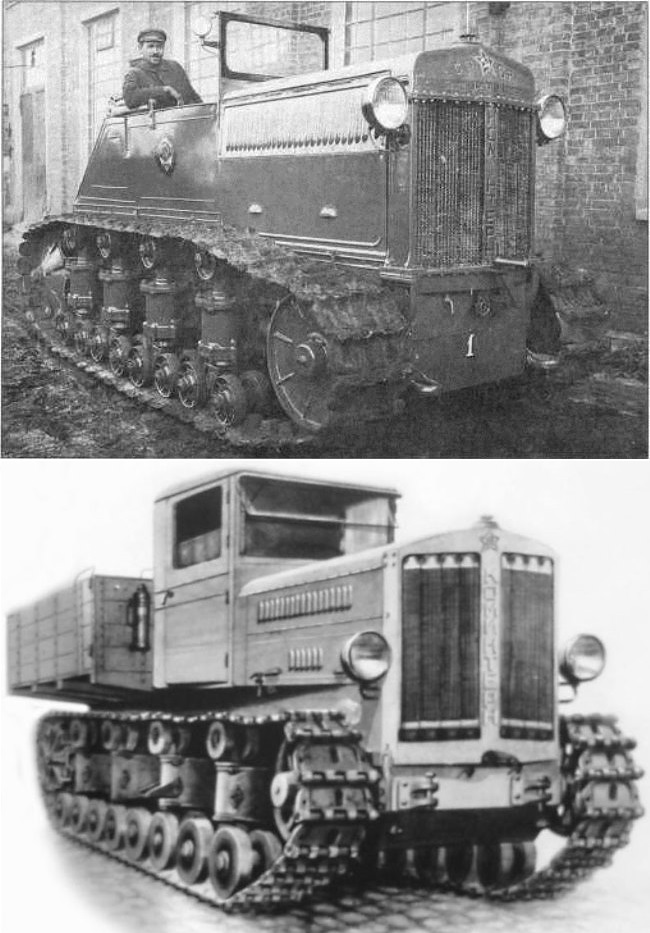

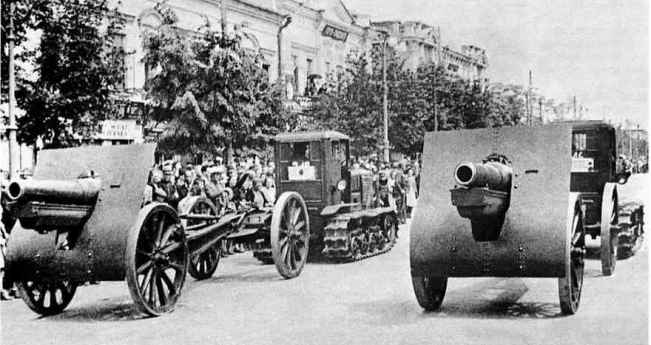

(152-мм гаубицы обр. 1909/30 г. на мехтяге)

Кроме того, бригада конечно же будет иметь собственный дивизион ПВО, вооружённый… Учитывая, что трёхдюймовая пушка 3К – перебор (не по мощности, а сугубо по массе – более 5 т!), а «Максим», даже счетверённый, недостаточно эффективен, будем всеми АИ-фибрами настаивать на развёртывании крупносерийного выпуска крупнокалиберных пулемётов ДК. Пикировщиков в начале 30-х ещё в природе не существует. Как и бронированных штурмовиков. А главные угрозы с неба для механизированных войск – безбронные штурмовики, истребители и лёгкие бомберы, атакующие на небольшой высоте, пролётом с пологого пикирования, ДК может валить за милую душу.

Конечно, нельзя не упомянуть и артиллерию мотопехоты. Это всё те же 45-мм буксируемые ПТП в качестве универсальных орудий поля боя (не только для стрельбы по танкам, но и по точечным целям обороняющегося противника) и 82-мм миномёты. И те и другие в мехбригадах тоже надо чем-то или на чём-то возить.

Знатоки, безусловно, вспомнят, что никаких миномётов в начале 30-х у КА не было. Однако, 82-мм миномёт группа Доровлёва разработала ещё как раз в 1931 году, и в 32-ом его даже приняли на вооружение. Так что, несмотря на временные проблемы промышленности (если, конечно, дело было именно в них), надо под них создавать и структуру, и транспорт.

4-6 сорокапяток и 4-6 миномётов на батальон – будет самое то.

Т.е. соответственно до 24 пушек и до 24 миномётов на бригаду (учитывая арту разведбатальона).

Вопрос – чем и как возить будем? Немаловажен также вопрос, ЧТО будем возить. Трёхдюймовая дивизионная пушка обр. 1902/30 года, как и 152-мм гаубица обр. 9/30 г., имели допустимую скорость возки до 10 км/ч. 45-мм ПТП обр. 32 г. – до 12 км/ч, т. е. почти аналогично.

(45 мм ПТП 19-К на деревянных колёсах не имела вообще никакой амортизации, точно так же как практически вся тогдашняя артиллерия РККА)

А поскольку новые орудия ещё ждать и ждать, придётся модернизировать то, что имеем. Самое простое – поставить орудия на металлические колёса с пневматической грузошиной. Автомобильные колёса у нас как раз уже есть под рукой. В РИ этой меры оказалось достаточно, чтоб увеличить допустимую скорость возки до 25 км/ч. Благо, автоколёса в СССР производятся нескольких «номиналов». Скажем, для 45-мм ПТП с большим запасом подойдут колёса от легковушки ГАЗ-А.

Для дивизионной пушки обр. 02/30 – колёса от ЗиСа. 152-мм гаубицу обр. 09/30 можно поставить либо на сдвоенные колёса от того же ЗиСа, либо на одинарные колёса от тяжёлого грузовика-пятитонника ярославского автозавода. Хотя в идеале, конечно, хотелось бы колёса специальные, более подходящие по прочности. Вот такие.

(Дивизионная пушка обр. 02/30 и 152 мм гаубица обр. 09/30 г. на стальных колёсах. Это, разумеется, не автомобильные колёса, а специальные. Вот только в РИ их разработали и начали выпускать только во второй половине 30-х. А процесс замены деревянных колёс на эти в войсках начался только в 37-ом, шёл ни шатко ни валко и до начала ВОВ ещё и близко не был завершён)

Главной прелестью использования специальных колёс (большего диаметра, чем автомобильные) было сохранение прежней высоты линии огня. Если же в АИ при использовании автоколёс из-за уменьшения высоты линии огня придётся пожертвовать частью УВН (а значит и дальнобойность уменьшится), на это вполне можно пойти – ради быстрой возки. А вообще, ежели что, под казённой частью можно и ямку вырыть…

Провернув такую модернизацию, уже можно смело буксировать орудия мехтягой. Какой?

Начнём с самого простого – лёгкого тягача для буксировки 45-мм ПТП и перевозки в кузове миномётов.

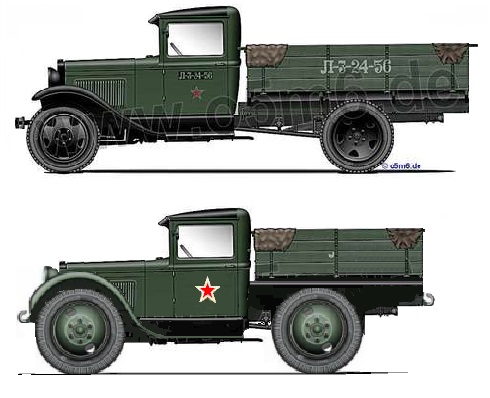

За исходник берём «полуторку» — обычный ГАЗ-АА. И чутка над ним «шаманим», превращая грузовик в арттягач. Всё просто – укорачиваем базу – скажем, как у пикапа ГАЗ-4.

Родные колёса меняем на ЗиСовские или ещё лучше на ЯГовские, а КПП дополняем демультипликатором, при включении которого щедро размениваем скорость на тягу. Нам будет вполне достаточно, если машина сможет на скорости в те же 25 км/ч уверенно таскать ту самую «сорокапятку» (или полковушку) на крюке и полный расчёт с БК (лучше двумя) в кузове. Естественно, принимаем меры и для усиленного охлаждения двигателя (на эскизе капот у тягача длиннее именно ради установки более ёмкого радиатора и более эффективного вентилятора его охлаждения).

(Грузовик «полуторка» ГАЗ-АА и арттягач ГАЗ-АТ)

Наверняка тяга и проходимость у такого тягача будут достаточно высокие (по сравнению с обычной полуторкой) и без полного привода. На крайний случай можно оснастить машину лебёдкой для самовытаскивания, а на перспективу начать на её же базе разработку полноприводного шасси, хотя бы для начала с двойными карданами вместо хитрых ШРУСов, к освоению выпуска которых надлежит приступить никак не позже середины 30-х – благо никаких принципиальных препятствий к тому нет – было бы желание в виде «доброй воли» политического руководства.

Теперь о самом сложном и не имеющем аналогов в РИ начале 30-х – массовом гусеничном арттягаче, способном не отставать фатально от танков со 152-мм гаубицей на крюке.

Как такой сделать? Гаубица 09/30 – сейчас самая массовая в своём классе и таковой, как ни печально, благодаря дилетантам-авантюристам Тухачевскому и Ефимову (при Тухаче – начальник ГАУ) останется до начала ВОВ. Её вес в транспортном положении ок. 3 т (кстати, столько же весила принятая на вооружение в 1938 году новая ЛЁГКАЯ 122-мм гаубица М-30). Понятно, что для тягача на базе Т-26 это чрезмерно. Утащить, безусловно утащит (РИ испытания такого арттягача Т-26Т это подтвердили), но для расчёта и БК места очень мало, да и скоростным, с такой нагрузкой, тягач на базе Т-26 уж точно не будет – его мотор и без того фатально склонен к перегреву. Не зря РККА при первой возможности от Т-26 в мехкорпусах отказалась. Так зачем мне в АИ артягач на базе Т-26 для мотомехвойск?

(Арттягач Т-26Т с дивизионной пушкой Ф-22 обр. 36 г. на параде)

Да и вообще. Как ни считай Т-26 слабаком, даже он в то время слишком дорогой для переделки в банальный тягач – с начала и почти до конца 30-х (благодаря всё тому же Тухачевскому, но теперь уже в компании с Халепским (начальником АБТУ)), это же один из основных танков КА! Сейчас комунить придёт в голову делать арттягачи на шасси основных танков? Максимум на шасси БМП.

Ни один гражданский трактор тоже не подходит. Нам нужна маршевая скорость возки «основной нагрузки» порядка 25 км/ч.

Думал я, думал и придумал. Если уж Т-26 танк явно «пехотный», а главной ударной мощью АБТВ будут мехкорпуса, состоящие из бригад на БТ (которые сами по себе тоже из-за высокой стоимости переделывать в арттягачи никто не будет), то мы именно от быстроходного танка БТ берём более-менее подходящую агрегатную часть и строим арттягач. Компоновка машины – классическая. Впереди силовая установка, потом кабина от ЗиСа, за ней грузовая платформа, под ней, в корме, опять-таки как на БТ, ведущие колёса с бортовыми передачами.

Без брони, на простой раме из швеллеров, машина будет не слишком тяжёлой. Но главное тут – двигатель. Для любого здравомыслящего человека совершенно ясно: арттягач не может оснащаться тем же мотором, что и танк БТ. Во-первых, это банально дорого. Во вторых, моторов и самим танкам не хватало. И в третьих, 400-сильный авиамотор на тягаче, с его приоритетом тяги над скоростью – это просто неприемлемый пожиратель дефицитного топлива. Двигатель нужен подходящей мощности, экономичный, простой (не какаянить экзотика!), в общем, как сейчас говорят – «коммерческий». И, исходя из нашей потребности, такой на горизонте есть. Это 120-сильный автомобильный 6-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения «Континенталь-22R». Такие моторы СССР закупал в небольших количествах для различных экспериментов. Самый знаменитый из них – это четырёхосный 8-тонный полноприводный грузовик Яг-12.

От него же можно взять и КПП с демультипликатором, обеспечивавшие машине 8 скоростей вперёд и 2 назад. Система охлаждения усиленная – именно из-за этого капот выглядит длинным даже по сравнению с Яг-12.

Понятно, что нам придётся купить лицензию на этот мотор и построить при ЯГАЗе двигателестроительный кластер – что очень хорошо и применительно для собственно тяжёлых ярославских грузовиков – с таким двиглом можно с мелкосерийного выпуска грузовиков 5-тонников смело переходить на масштабное производство 8-тонных машин классической схемы и 10-тонных трёхосок! Что для страны, где семимильными шагами идёт индустриализация с её гигантскими стройками пятилетки, архиважно и архиполезно (не говоря уже о некоторых, мягко говоря, потребностях армии).

Подвеска и гусли родные – бэтэшные, но гусли дооснащены постоянными грунтозацепами – т. н. «шпорами». И, кстати, я бы вообще отказался от конструктивно устаревших гусениц БТ, а переставил тягач на гусеницы (со звёздочками, разумеется) от Т-26 – благо они по ширине почти одинаковые, но гусеница Т-26 при этом и легче, и надёжнее, и современнее. При реализации этого «переобувания» можно попробовать и переднеприводную схему.

Почему всё это не сделать сразу? Да потому, что основным танком будет в МК БТ, и в плане очень популярной «унификации» сперва придётся «поюзать» более близкую к БТ модель. А уж потом её модифицировать-модернизировать.

Выпуск такого арттягача лучше всего сосредоточить на ЯГАЗе – благо в постановление о реконструкции автозавода можно внести пункты не только о создании двигательного кластера, но и сборочной площадки для серийного (желательно даже крупносерийного) выпуска арттягача. А харьковский 183-й танковый з-д и ленинградский 174-й танковый з-д станут его смежниками. Тем более что танкисты в таком тягаче будут заинтересованы не меньше, чем артиллеристы мотомехвойск – он вполне подойдёт в качестве эвакуатора не только для Т-26, но и для БТ (в РИ арттягач «Коминтерн» со 131-сильным двигателем, имея по паспорту максимальный груз на крюке 12 т, справлялся с буксировкой 25-тонных Т-28, а БТ имели массу 11-13 т в зависимости от модели). АИ тягач Т-28 конечно не утащит (не потому что двигло слишком слабое, а из-за узких гуслей от Т-26 – сцепление с грунтом будет недостаточно), но Т-26 или БТ – запросто.

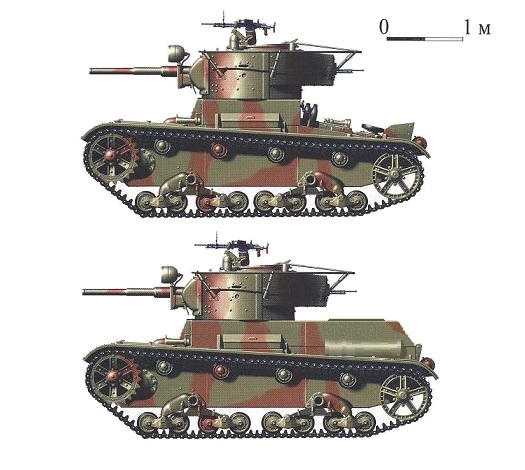

П.С. Безусловно, простой и надёжный 120-сильный автомобильный 6-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения как нельзя лучше подошёл бы и для танка Т-26.

(РИ Т-26 вып. 37 г. с 92-сильным мотором воздушного охлаждения (вверху) и АИ Т-26 со 120-сильным мотором жидкостного охлаждения (внизу))