Первая русско-японская война. Пролог (ФАН)

И хотя весь материал по кораблям РЯВ еще не совсем готов (осталось как минимум две статьи), накопленного уже достаточно для описания первых событий. А так как некоторые коллеги уже тонко намекнули, что давно пора заняться и историей (да и интерес к одной только техничке заметно меньший), то, пожалуй, начну сейчас. Оформляться все это будет в книжном формате повествования – с прологом, главами и эпилогом. Вероятно, отдельным постом будет опубликована хронология Первой русско-японской войны, но это пока еще не точно. Начнем.

Тучи сгущаются

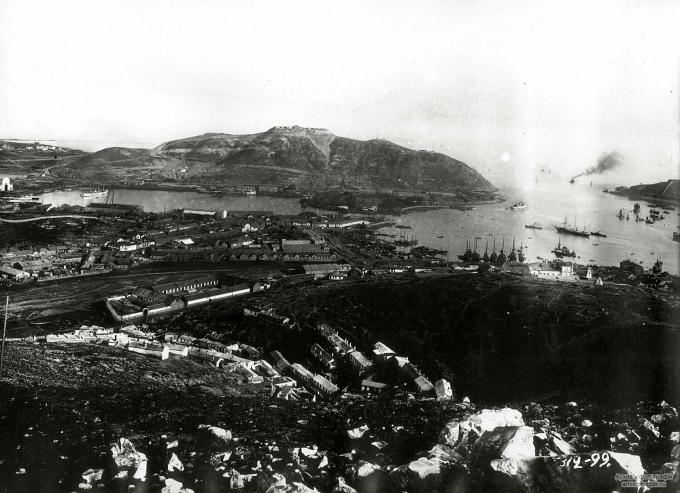

Вид на Порт-Артур в конце XIX века.

В начало XX века Россия вступила бурно развивающимся государством. Активные разработки полезных ископаемых, развивающееся сельское хозяйство, способное обеспечить не только свою страну, но и зарубежье, растущая промышленность – все это выдвигало империю Романовых в мировые лидеры. Она уже успела "подвинуть" в этом списке Францию и постепенно догоняла Германию с Великобританией. Подобный рост не мог не вызвать расширения интересов государства. Еще с начала XIX века Россия принялась осваивать Дальний Восток, но по-настоящему развитие региона началось лишь при царствовании Александра III, который и определил восточный курс экспансии империи. На передедшей от Китая территории началась постройка порта Владивосток, стимулировалось переселение крестьян и рабочих из западных регионов в Приамурье. Россия принимала участие и в дележке "китайского пирога", хотя, в отличие от западных стран, старалась сбывать в Китае не опиум, а продукцию собственной промышленности (в частности, на русских верфях была построена часть кораблей Бэйянского флота, разгромленного в ходе японо-китайской войны). Это определило более или менее дружественное отношение китайских властей к России (лучше, чем к другим западным странам), результатом чего стало утверждение России в Маньчжурии, которую стали напрямую называть зоной экономических интересов России. Строилась КВЖД, началась постройка первых заводов во Владивостоке, рабочих для которых по договоренностям "выписывали" из Китая….

Тем временем на Дальнем Востоке родился новый и агрессивный хищник – Японская империя. Подпитываемая Великобританией, совершенно не заинтерисованной в усилении России, Япония модернизировала свое общество и за кратчайшие сроки превратилась из отсталой полуфеодальной страны в развитое современное государство. Начал строиться японский флот (за британские деньги и на британских же верфях), и довольно быстро он стал лидирующим в регионе. На пути к могуществу, к которому Япония шла быстрыми шагами, она не могла не столкнуться с Китаем. Война едва не началась в 1884 году за Корею, но тогда сторонам удалось договориться. Но через десять лет сражения все же грянули – Китай был разбит, Корея попала в сферу влияния Японии. Кроме того, Китай передавал победителям Ляодунский полуостров – и вот это уже стало причиной Тройственной интервенции России, Франции и Германии, которые посчитали подобные требования Японии угрозой собственным интересам. Япония проглотила горькую пилюлю и отказалась от части своих требований – но запомнила, что инициатором подобного хода событий стала Россия, которая к тому же получила в аренду от Китая все тот же Ляодунский полуостров (договор был взаимовыгодным, несмотря на низкую арендную плату Россия обязывалась по окончанию действия договора передать всю построенную инфраструктуру китайцам, кроме того, Россия обязывалась построить для Китая по сниженной цене несколько военных кораблей). Наконец, Россия начала распространять свое экономическое влияние в Корее, на которую имели свои виды японцы. Заручившись поддержкой Великобритании, японцы стали готовиться к войне с Россией. Для этого они начали экстренно наращивать численность флота в стремлении получить численный перевес. В ответ на это корабли начала строить и Россия – но из-за определенных проблем с финансированием (в основном – из-за оппозиции Думы) постройка велась недостаточно быстро, и в конце 1903 года для Японии сложилась благоприятная ситуация – Тихоокеанский флот Российской империи численно уступал японскому, а единственная надежная линия снабжения с Европой для России – Транссибирская магистраль – имела разрыв в районе Байкала. Великобритания обеспечила Японии новый заем – де-юре на развитие инфраструктуры страны, а де-факто – на войну. Когда в январе 1903 года в Сасебо прибыли 2 новых броненосца и 2 броненосных крейсера, Япония приступила к последним предвоенным приготовлениям.

Расклад сил

На начало войны расклад сил был не в пользу России. Да, она обладала превосходством над армией Японии что мирного времени, что после мобилизации, но все это было в европейской части империи, а на Дальнем Востоке полевая Маньчжурская армия насчитывала не более 150 тысяч человек. При этом волею наместника Алексеева ради "устрашающей цифры" в нее были включены гарнизоны Порт-Артура (30 тысяч человек), Владивостока (30 тысяч человек), прочие крепостные войска и охрана КВЖД (25-30 тысяч человек). В результате фактическая полевая армия насчитывала всего 2 корпуса – 1-й и 2-й Сибирские, при этом на юге находился лишь 2-й корпус Засулича, а 1-й Линевича в случае мобилизации должен был подоспеть в течении недели-двух. Кроме того, в "подмоге первой очереди" числились еще 3 Сибирских корпуса – но их прибытие тормозилось пропускной способностью Транссиба, ограниченной паромной переправой в районе Байкала (из-за активного строительства дорог на западе империи постройка этого участка затормозилась) – за месяц на Дальний Восток по Транссибу можно было перебрасывать не более одного армейского корпуса. Как результат – Маньчжурская армия в несколько раз уступала армии Японии, которая после мобилизации насчитывала 850 тысяч солдат и офицеров. При этом Японии в силу географических особенностей было проще снабжать свои войска, но при этом уязвимым местом становились морские поставки, и тут в дело вступали флоты.

Тихоокеанский флот Российской империи насчитывал 9 броненосцев, 4 броненосных крейсера I ранга, 8 бронепалубных крейсеров (из них 3 – I ранга) и 9 безбронных крейсеров III ранга, 25 эсминцев и 17 миноносцев. При этом качественный состав сильно отличался от корабля к кораблю. Так, лучшим броненосцем Тихоокеанского флота считался "Император Александр III", но он только успел прибыть на Дальний Восток после вступления в строй и еще не успел пройти полный курс боевой подготовки; кроме того, на нем была установлена СУО нового образца, еще полностью не доведенная, что также снижало его боевые качества. Самых высоких оценок заслуживали броненосные крейсера типа "Баян" – быстроходные, хорошо защищенные и мощно вооруженные, они кое-как компенсировали отставание Тихоокеанского флота в численности перед японцами по части крейсеров. К числу крейсеров III ранга принадлежали два минных заградителя типа "Амур", которые конструкторы настоятельно советовали не использовать в бою, и перестроенные гражданские корабли "Лена" и "Ангара", а также пять кораблей специальной постройки (в мирное время – быстроходные транспорты для нужд Владивостока). Эти корабли формировали ВОК (Владивостокский отряд крейсеров) и должны были действовать исключительно на коммуникациях противника, не ввязываясь в сражения с врагом. Миноносцы по большей части были устаревшими, а более или менее боеспособные единицы выделялись для охраны Владивостока. Также стоит отметить, что к концу войны на Дальний Восток прибыло серьезное подкрепление – Тихоокеанская эскадра адмирала Скрыдлова (6 броненосцев, 2 броненосных крейсера, 3 бронепалубных крейсера и 9 эсминцев, в боевых действиях участия почти не принимали), а в строй непосредственно на ТВД вступили 15 подводных лодок (2 в Порт-Артуре и 13 во Владивостоке).

Эскадренный броненосец "Акаги" на пути в Японию. Для обеспечения безопасности новых японских кораблей Великобритания временно подняла на них свой флаг и выделила для конвоирования боевые корабли.

Японский флот превосходил русский почти по всем пунктам численно. В его составе имелись 12 броненосцев, 9 броненосных, 17 бронепалубных и 5 безбронных крейсеров, 23 эсминца и 89 миноносцев. Здесь тоже следует сделать оговорку – в число броненосцев были включены два устаревших корабля: "Фусо", который не уходил дальше родных вод, и "Чин-Иен"(трофей времен японо-китайской войны, кстати, русской постройки), а 2 броненосца – "Акаги" и "Кага" – только прибыли на ТВД и, как и русский "Император Александр III" еще не прошли курс боевой подготовки. Аналогичной была ситуация и с броненосными крейсерами "Кассуга" и "Ниссин". Броненосный крейсер "Чиода" являлся устаревшим типом и использовался лишь вместе с бронепалубными, среди которых, в свою очередь, тоже были устаревшие крейсера. Из 89 миноносцев для активного использования была пригодна только половина – остальные использовали в качестве патрульных кораблей. В целом же против 9-13 русских кораблей I линии японцы могли выставить 18 своих кораблей (21 в самом крайнем случае, если считать устаревшие единицы), что делало положение Тихоокеанского флота довольно шатким.

Броненосец "Микаса", бессменный флагман Соединенного флота

Стоит также отметить и качество командного состава. Более или менее однообразное положение было среди японских командующих – генералы и адмиралы были решительны, обладали значительными знаниями в области военного дела и поддерживали в своих войсках высокий боевой дух. Впрочем, для японских адмиралов и генералов была свойственна и частичная недооценка некоторых тактических приемов, которая еще покажет себя в ходе войны и окажется одной из причин поражения Японии. Среди русского командного состава положение было иным. Тон задавал наместник Алексеев, который фактически являлся и командующим вооруженными силами России на Дальнем Востоке (к огромному неудовольствию министров Куропаткина и Невского). Имея некоторые административные и военные навыки, он, тем не менее, не был способным командующим, зато обладал честолюбием и властностью. Попытки вмешиваться в деятельность, развитую лучшими командующими России на Дальнем Востоке (адмиралы Макаров, Воронцов, Баранов и Рейценштейн, генералы Линевич, Кондратенко и Елисеев), вызвали конфликтную ситуацию, которая была решена уже в ходе самой войны. Помимо указанных "хороших" командующих, имелись и командиры сомнительной ценности. К таким следует отнести адмирала Ухтомского, про которого резкий и критичный Воронцов говорил, что

… из Ухтомского хороший адмирал получается лишь при полной луне…

Хуже обстояло дело с генералами. Многие из высокопоставленных чинов не обладали достаточной решимостью и смекалкой, являясь по словам того же Воронцова

… генералами мирного времени…

Кроме того, неразбериху вносил наместник Алексеев, который своими невнятными и часто противоречивыми приказами вносил дезорганизацию в ряды армию, сравнимую с рейдами вражеской кавалерии по тылам (кстати, тоже цитата Воронцова). Среди особо "впечатлительных" генералов стоит особо отметить Засулича и Стесселя. Стессель являлся командующим Квантунским военным округом, в который включалась и крепость Порт-Артур, и несмотря на высокую распорядительность во время учений мирного времени, растерял весь свой пыл с началом войны и проявил себя нерешительно и неэффективно, что послужило причиной его смещения во время осады Порт-Артура приказом военного министра Куропаткина. Засулич же

… скромный и тихий генерал, он пал жертвой амбиций и безграмотности нашего наместника Алексеева…

Адмирал П. А. Воронцов о Засуличе

В начале войны он показал себя настолько нерешительным командующим, что был смещен наместником Алексеевым с поста командующего II Сибирским корпусом и отдан под суд. Но новый командующий Линевич прекратил разбирательство и восстановил Засулича в качестве командира корпуса. Как писал после войны сам Засулич

… противоречивые и неточные приказы, отдаваемые наместником, привели к тому, что я растерялся и не знал, что делать – вступать в решительный бой, как велит командующий, уклоняться от него, как велит командующий, или же сдерживать противника по мере возможностей, как велит все тот же командующий…

По крайней мере, после устранения Алексеева с поста командующего Маньчжурской армией нерешительность Засулича очень скоро сошла на нет.

Стоит также отметить, что если Япония надрывалась, максимально финансируя свои вооруженные силы, то в России к началу XX века активизировался обратный процесс – после принятия Конституции свежесформированная Дума начала урезать финансирование армии и флота. Не помогали даже объединенные действия министров Куропаткина и Невского, а также вмешательство царя – с каждым годом, несмотря на рост экономики и бюджета, на армию и флот выделялось все меньше и меньше. В результате к началу войны многие военные начинания Российской империи так и не были завершены.

В целом же положение складывалось не в пользу России, но при этом в долгосрочной перспективе у Японии оставалось мало шансов одержать победу в войне. Надежда японцев была лишь на скорость – быстрое выведение из строя Тихоокеанского флота и овладение Кореей и Маньчжурией до того момента, когда Россия перебросит достаточно войск для решительного наступления. В целом такой план можно назвать авантюрным, но Япония уже не могла отвернуться от Кореи, а начинать войну позднее, когда будет полностью закончен Транссиб и Тихоокеанский флот пополнится новыми кораблями (только броненосцев в ближайший год-два Россия могла достроить 6 штук, и это считая только Балтику), было бы крайне неразумно. И Япония решила играть на опережение.

Перед грозой

Первый звонок о приближающейся войне прозвенел 4 февраля 1904 года, когда в Порт-Артур прибыли два японских транспорта и забрали всех японских подданных (как оказалось, не совсем всех – Порт-Артурское отделение СИБ знало, что около десятка японцев, тайно прибывших в город около года назад, там и остались). Через 2 дня, 6 февраля, пришла весть из Петербурга о том, что дипломатические отношения с Японией разорваны. Наместник Алексеев тут же, в своей манере, отдал два противоречивых приказа – "не поддаваться на провокации" и "привести флот и армию в боевую готовность". Началась переброска II Сибирского корпуса на границу с Кореей, а Тихоокеанский флот во главе с самим наместником (и к огромному неудовольствию его прямого командующего вице-адмирала Макарова) в полном составе вышел в море и направился в Чемульпо, где находился крейсер II ранга "Кореец". Также был отдан приказ о перебазировании крейсера "Манджур" – ему приказывали отправляться в Чемульпо и вместе с "Корейцем" обеспечить поддержку дипломатической миссии русского дипломата в Сеуле (Чемульпо был портом при корейской столице). Уже на обратном пути в Порт-Артур С. О. Макаров пытался уговорить наместника отозвать и "Корейца", и "Манджура" из Чемульпо, мотивируя это тем, что в случае войны оба корабля окажутся блокированными в корейском порту и либо погибнут в бою, либо будут взорваны экипажами. Вместо этого Алексеев выделил из состава 1-го крейсерского отряда крейсер "Варяг" и отправил его в Чемульпо "в качестве усиления дипломатической миссии". На обратном пути по желанию наместника были проведены учебные стрельбы и показательные маневры флота, результат которых Алексеев признал "хорошим".

На внешний рейд Порт-Артура флот прибыл лишь вечером 8 февраля. Наместник Алексеев сразу же покинул борт "Императора Александра III" с приказом не заводить флот на внутренний рейд (следующим утром планировался еще один поход к берегам Кореи), а адмирал Макаров перешел на "Новик" и до полуночи не смыкал глаз, внимательно следя за тем, как эсминцы и крейсера патрулируют подходы к внешнему рейду Порт-Артура. Вероятно, в ту ночь он сильно жалел о том, что наместник месяцем ранее приказал снять с кораблей противоторпедные сети "из-за сложностей в эксплуатации", и не было возможности обеспечить более надежную защиту кораблям Тихоокеанского флота от внезапного налета противника. Макаров уже выдвигал теорию о том, что Япония может начать войну внезапно, без объявления, и первым ее действием станет торпедный удар по русским кораблям, которые находились на внешнем рейде. Из-за приказов наместника Тихоокеанский флот стал еще более уязвимым для подобной атаки, чем обычно. Макаров не знал, что, прибыв на берег, наместник получил агентурные сведения о том, что японский флот вышел из Сасебо в неизвестном направлении и к вечеру 8 февраля может прибыть к Порт-Артуру в полном составе. Алексеев посчитал эту информацию "паникерством" и даже не известил командующих армией и флотом о том, что война может вот-вот начаться.

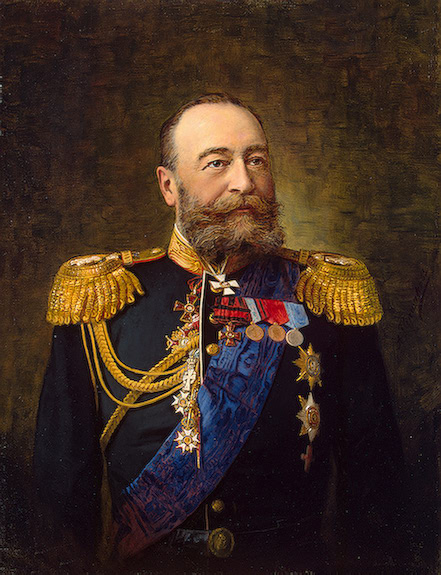

Наместник Алексеев. Во многом по его вине Россия готовилась, готовилась к войне на Дальнем Востоке – и оказалась не до конца готовой.

Именно в этот момент Соединенный флот Японской империи двигался по направлению к Порт-Артуру и готовился выслать для удара 24 эсминца и миноносца – 12 к Дальнему (японский командующий не знал, где конкретно находится Тихоокеанский флот), и 12 к Порт-Артуру. Война должна была начаться уже через несколько часов.

Состав флота Российской империи

Тихоокеанский флот

1-й боевой отряд

Эскадренный броненосец "Император Александр III"

Эскадренный броненосец "Цесаревич"

Эскадренный броненосец "Ретвизан"

2-й боевой отряд

Эскадренный броненосец "Пересвет"

Эскадренный броненосец "Победа"

Эскадренный броненосец "Громобой"

3-й боевой отряд

Эскадренный броненосец "Полтава"

Эскадренный броненосец "Петропавловск"

Эскадренный броненосец "Севастополь"

1-й крейсерский отряд

Крейсер I ранга "Баян"

Крейсер I ранга "Богатырь"

Крейсер I ранга "Аскольд"

Крейсер I ранга "Варяг"

2-й крейсерский отряд

Крейсер I ранга "Диана"

Крейсер I ранга "Паллада"

Крейсер I ранга "Аврора"

3-й крейсерский отряд

Крейсер II ранга "Жемчуг"

Крейсер II ранга "Новик"

Крейсер II ранга "Забияка"

Прочие крейсера

Крейсер II ранга "Кореец"

Крейсер II ранга "Манджур"

Крейсер III ранга "Амур"

Крейсер III ранга "Енисей"

Крейсер III ранга "Великий князь Михаил"

Крейсер III ранга "Ольга"

Крейсер III ранга "Татьяна"

Крейсер III ранга "Мария"

Крейсер III ранга "Анастасия"

Крейсер III ранга "Ангара"

Крейсер III ранга "Лена"

Канонерские лодки

"Гремящий", "Отважный", "Гиляк", "Бобр", "Сивуч"

1-й отряд истребителей

Эскадренный миноносец "Боевой"

Эскадренный миноносец "Бойкий"

Эскадренный миноносец "Бурный"

Эскадренный миноносец "Грозовой"

2-й отряд истребителей

Эскадренный миноносец "Бдительный"

Эскадренный миноносец "Бесстрашный"

Эскадренный миноносец "Беспощадный"

Эскадренный миноносец "Бесшумный"

3-й отряд истребителей

Эскадренный миноносец "Внимательный"

Эскадренный миноносец "Выносливый"

Эскадренный миноносец "Внушительный"

Эскадренный миноносец "Властный"

4-й отряд истребителей

Эскадренный миноносец "Сторожевой"

Эскадренный миноносец "Решительный"

Эскадренный миноносец "Смелый"

Эскадренный миноносец "Сердитый"

5-й отряд истребителей

Эскадренный миноносец "Стерегущий"

Эскадренный миноносец "Скорый"

Эскадренный миноносец "Страшный"

Эскадренный миноносец "Стройный"

6-й отряд истребителей

Эскадренный миноносец "Статный"

Эскадренный миноносец "Разящий"

Эскадренный миноносец "Расторопный"

Эскадренный миноносец "Сильный"

— Эскадренный миноносец "Лейтенант Бураков", приписанный к 3-му крейсерскому отряду

— 17 миноносцев

Подводные лодки

Подводная лодка "Дельфин"

Подводная лодка "Форель"

Подводная лодка "Кета"

Подводная лодка "Касатка"

Подводная лодка "Скат"

Подводная лодка "Налим"

Подводная лодка "Макрель"

Подводная лодка "Окунь"

Подводная лодка "Осетр"

Подводная лодка "Кефаль"

Подводная лодка "Сиг"

Подводная лодка "Бычок"

Подводная лодка "Палтус"

Подводная лодка "Плотва"

Подводная лодка "Лосось"

Тихоокеанская эскадра Балтийского флота

Боевой отряд

Эскадренный броненосец "Князь Суворов"

Эскадренный броненосец "Бородино"

Эскадренный броненосец "Орел"

Эскадренный броненосец "Ослябя"

Эскадренный броненосец "Сисой Великий"

Эскадренный броненосец "Россия"

Крейсерский отряд

Крейсер I ранга "Олег"

Крейсер I ранга "Витязь"

Крейсер II ранга "Изумруд"

Крейсер II ранга "Алмаз"

Крейсер II ранга "Яхонт"

Отряд истребителей

Эскадренный миноносец "Буйный"

Эскадренный миноносец "Блестящий"

Эскадренный миноносец "Быстрый"

Эскадренный миноносец "Безупречный"

Эскадренный миноносец "Бедовый"

Эскадренный миноносец "Бодрый"

Эскадренный миноносец "Бравый"

Эскадренный миноносец "Громкий"

Эскадренный миноносец "Грозный"

Стоит заметить, что все указанные корабли (за исключением миноносцев) являются альтернативными в той или иной степени. Большинству из них посвящены отдельные статьи, по остальным же расскажу вкратце:

– все одноствольные 47-мм пушки на кораблях заменены на 57-мм одноствольные;

– "Ангара" и "Лена" полностью соответствуют реальным прототипам (за исключением мелкокалиберок);

– о крейсерах III ранга "Великий князь Александр", "Анастасия", "Мария", "Ольга" и "Татьяна" детальнее будет рассказано в отдельной статье.

Примечания

Все даты будут даваться по новому стилю во избежание нестыковок.

Вместе с реальными генералами и адмиралами участие в событиях примут и выдуманные персонажи (адмиралы Воронцов и Баранов, генерал Елисеев). Также добавлю, что характеры некоторых не выдуманных персонажей могут отличаться от реальности.

Немного о японских броненосцах. "Микас" теперь две – собственно "Микаса" и "Синано". "Асахи" также обзавелся братцем под названием "Тоса". "Акаги" и "Кага" – несколько измененные броненосцы типа "Свифтшур", заказанные Чили и перекупленные Японией. Изменения коснулись максимальной скорости хода (18 узлов против 20) и вооружения (4 305/40мм и 14 152/45-мм орудий вместо 4 254/45-мм и 14 190/50-мм орудий). В остальном это те же "Свифтшуры" – размеры, водоизмещение и бронирование остались теми же.

"Акаги", "Кага", "Кассуга" и "Ниссин" вступят в строй раньше реального (первые два – на год) и прибудут на Дальний Восток непосредственно перед началом РЯВ.

Возможно, местами описание событий корявое, кривокосое и непонятное, но самому с этим бороться не получается – в голове оно все у меня звучит убедительно и логично.

Помимо исторических статей весьма вероятно начало публикаций по кораблям Интербеллума – как-то вот случайно вышло, что уже готовы часть авианосцев и легких крейсеров, все эсминцы и тяжелые крейсера, и в процессе работы модернизированные варианты старых линкоров и новые корабли постройки 1936-1942 годов.