Опытный истребитель-перехватчик Як-50. СССР Часть 1

Уже в ходе Великой Отечественной войны стало ясно, что для успешной борьбы с бомбардировщиками противника ночью и в сложных метеоусловиях необходимы истребители, оснащенные радиолокационными станциями перехвата и прицеливания, которые позволяли бы им действовать вне зависимости от условий видимости. Работы НИИ-20 НКЭП по созданию РЛС семейства «Гнейс» и боевое применение истребителей дальнего действия A-20G-1, оснащенных станцией «Гнейс-2», способствовали накоплению необходимого опыта в этом направлении.

После войны разработку РЛС для реактивных истребителей поручили НИИ-17 МАП. Здесь летом 1947 г. под руководством главного конструктора А.Б. Слепушкина приступили к созданию РЛС «Торий». А в начале 1949 г. на основе ряда новых технических решений под его же руководством начали разработку более совершенной станции, получившей название «Коршун». Одновременно с этим в 1947-1949 гг. коллективы главных конструкторов С.А. Лавочкина (ОКБ-301), А.И. Микояна (ОКБ-155), П.О. Сухого (ОКБ-134) и А.С. Яковлева (ОКБ-115) приступили к разработке одноместных и двухместных истребителей-перехватчиков.

Работы по самолетам Ла-200, И-311 (СП-1) и Су-15 (первому с этим названием) в отечественной литературе освещены достаточно подробно. А вот созданный в ОКБ-115 истребитель-перехватчик Як-50 оставался все время в тени, и о нем широкому кругу любителей истории отечественной авиации доступны лишь небольшие по объему публикации. Чтобы восполнить этот пробел, сегодня мы начинаем подробный рассказ об этом не менее интересном самолете.

История героя нашего повествования началась летом 1948 г., когда Совет Министров СССР Постановлением от 12 июня утвердил план опытного строительства самолетов на 1948 г. В соответствии с этим планом главному конструктору ОКБ-115 А.С. Яковлеву предписывалось разработать экспериментальный одноместный истребитель со скоростью равной или большей скорости звука и к ноябрю 1949 г. определить его летные данные.

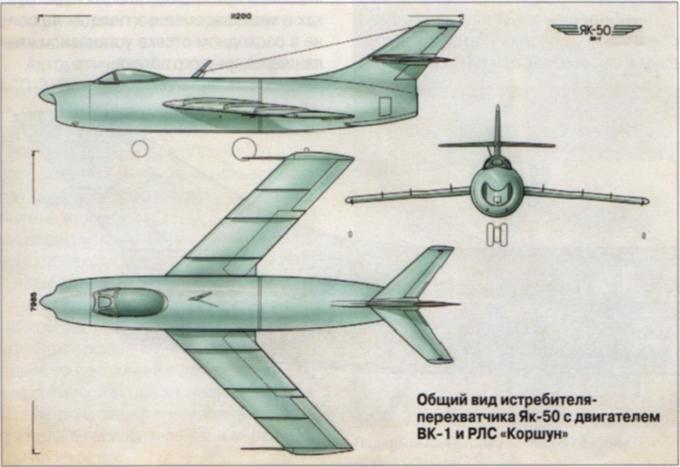

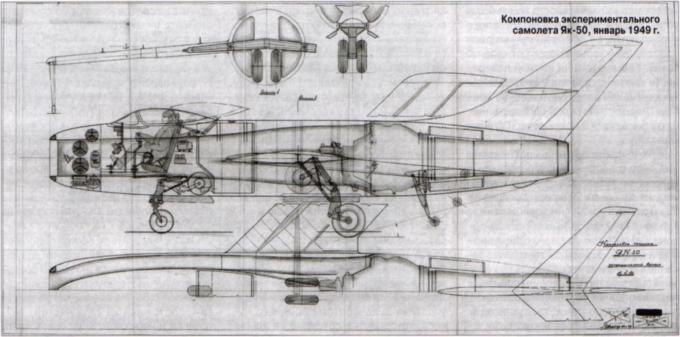

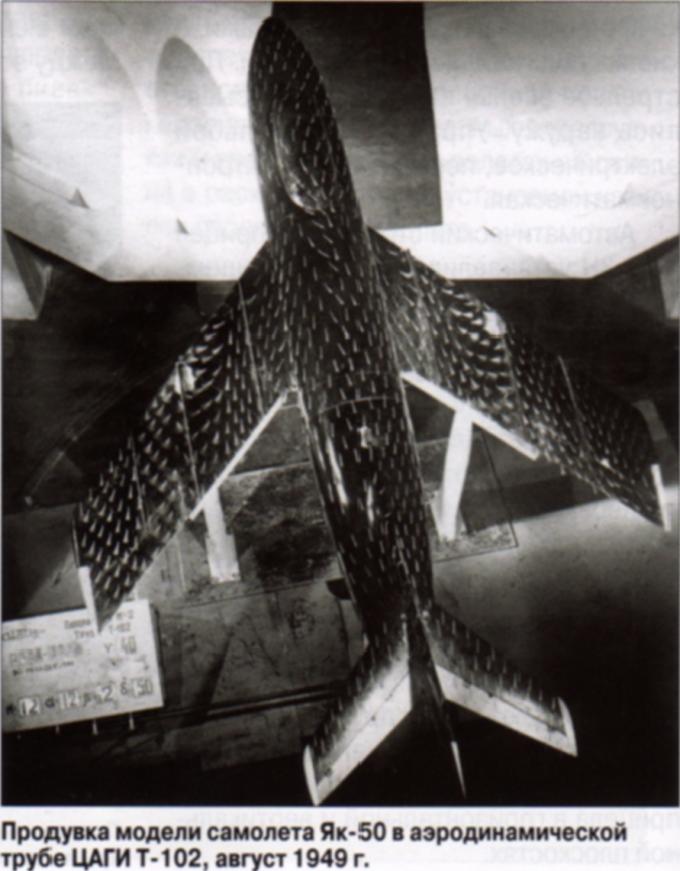

К выполнению поставленной задачи коллектив ОКБ-115 приступил в ноябре 1948 г. Разработанный в соответствии с заданием самолет, получивший название Як-50, представлял собой цельнометаллический среднеплан со стреловидным крылом и оперением и шасси велосипедного типа. В качестве силовой установки использовался двигатель ВК-1 с тягой 2700 кгс. Аэродинамическая компоновка машины была выбрана на основе анализа материалов ЦАГИ по аэродинамике скоростных самолетов со стреловидными крыльями. Результаты продувок моделей в аэродинамических трубах Т-102 и Т-106 и проведенные расчеты показали, что Як-50 при центровках от 22 до 28% САХ будет обладать хорошей устойчивостью и управляемостью относительно всех трех осей, а органы управления будут достаточно эффективны во всем диапазоне скоростей полета.

Высокие летные характеристики планировалось получить за счет максимально возможного снижения полетной массы. В связи с этим в конструкции Як-50 наряду с традиционными дюралюминиевыми сплавами Д16 и В-95 и сталью 30ХГСНА широкое применение нашли легкие магниевые сплавы МА-1 и МА-8.

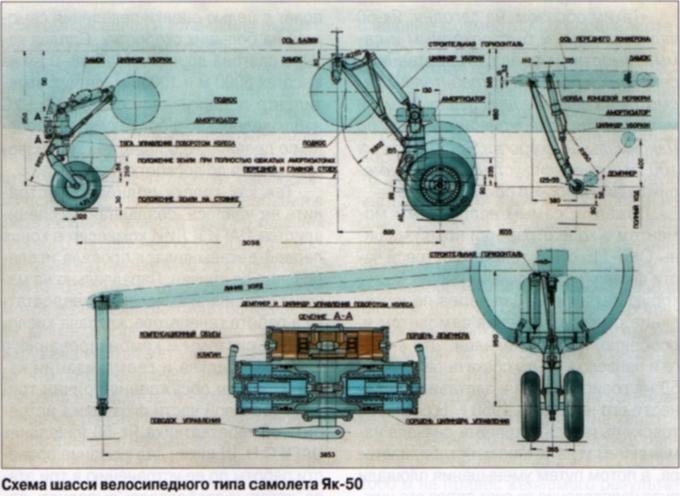

Стоит также отметить, что выбор в пользу велосипедного шасси позволял сделать крыло более жестким, без вырезов под ниши уборки стоек, и тем самым предотвратить появление наиболее опасной низковысотной валежки – непроизвольного кренения самолета на больших приборных скоростях. А ведь с этим явлением столкнулись в ОКБ-155 во время испытаний на высотах до 3000 м истребителей МиГ-15 и, особенно, МиГ-15бис, у которых крыло имело недостаточную жесткость, так как оно было ослаблено в корневой части большим вырезом под ниши шасси и плохо работало на кручение. На больших приборных скоростях, а, следовательно, и скоростных напорах, недостаточно жесткие консоли крыла закручивались. При этом из-за разных жесткостей углы закрутки консолей и как следствие этого их углы атаки были не одинаковы. В результате подъемная сила на одной из консолей становилась больше, чем на другой, что и приводило к возникновению кренящего момента.

В марте 1949 г. в опытном производстве ОКБ-115 началось изготовление летного экземпляра экспериментальной машины. Между тем Совет Министров СССР 6 февраля утвердил задание на разработку РЛС «Коршун» для одноместных и двухместных реактивных истребителей-перехватчиков, а уже 22 февраля поручил главному конструктору А.С. Яковлеву разработку под данную станцию одноместного легкого истребителя-перехватчика на базе указанного выше экспериментального истребителя. По заданию он должен был иметь максимальную скорость 1100 км/ч, практический потолок 15 000–16 000 м, время набора высоты 10 000 м – 3-3,5 мин и продолжительность полета 40-45 мин. Состав вооружения определялся двумя 23-мм пушками НР-23 или одной 37-мм пушкой Н-37. Самолет требовалось предъявить на госиспытания 1 сентября 1949 г. В соответствии с утвержденными ВВС тактико-техническими требованиями (ТТТ) к новой машине ее основным назначением был

«перехват и уничтожение днем и ночью самолетов противника, направляющихся в глубину нашей территории на больших высотах».

Сборку опытного экземпляра экспериментального истребителя завершили в июне 1949 г. Однако в двадцатых числах месяца А.С. Яковлев в инициативном порядке принял решение вести дальнейшие работы по Як-50 не как по экспериментальному самолету, а уже как по истребителю-перехватчику. В кратчайшие сроки проект машины пересмотрели и в ее конструкцию внесли соответствующие изменения. По расчетам Як-50 в варианте истребителя-перехватчика должен был иметь максимальную скорость 1100 км/ч, практический потолок 15 000 м, время набора высоты 10 000 м – 3,5 мин и продолжительность полета 40 мин.

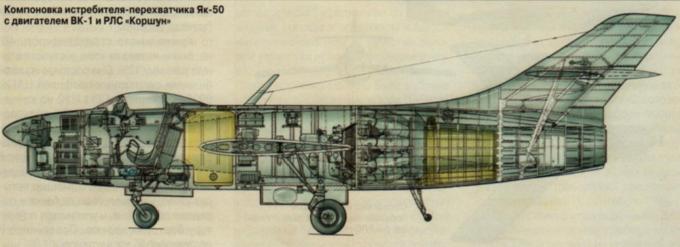

Фюзеляж самолета представлял собой полумонокок с работающей обшивкой. Он был разделен на головную и хвостовую части с разъемом между шпангоутами №17 и №18, что обеспечивало доступ для установки и съемки двигателя, а также монтажа заднего топливного бака. Шесть стыковых узлов с накидными гайками позволяли быстро производить расстыковку фюзеляжа. Щель разъема закрывалась стыковой лентой.

В головной части располагались герметическая кабина и носовой кок, в котором размещались агрегаты радиолокационной станции и фотопулемет. Дюралевый кок крепился к шпангоуту №1 винтами с анкерными гайками и был съемным. Выступающий вперед обтекатель антенны также был съемным и изготавливался из пенополистирола. В верхней и нижней обшивке кока и в носке перегородки, разделяющей его на воздушные каналы, сделали четыре люка для обслуживания РЛС.

Хвостовая часть фюзеляжа переходила в несъемную часть киля. С обеих ее сторон устанавливались тормозные щитки площадью по 0,2 м². Угол отклонения щитков 45°. Управление щитками пневматическое.

Герметическая кабина вентиляционного типа с наддувом от компрессора двигателя. Для автоматического регулирования давления воздуха установили регулятор РД-2И. Фонарь состоял из неподвижного козырька и сдвижной части. Герметизацию кабины по контуру подвижной части фонаря обеспечивал резиновый шланг, в который подавался воздух под давлением 3 атм. В аварийных случаях летчик мог покинуть машину с помощью катапультного кресла. Аварийный сброс сдвижной части фонаря обеспечивался пневматической системой. Бронирование кабины пилота включало 60-мм бронестекло, переднюю 8-мм бронеплиту и 10-мм бронезаголовник.

Крыло имело стреловидность 45° по линии четверти хорд и относительную толщину 12%. Оно состояло из комбинации скоростных профилей ЦАГИ: 9030м у корня и СР-11-12 на конце. Зона перехода занимала 7% полуразмаха и располагалась от 50 до 57% полуразмаха. Каркас крыла был образован двумя лонжеронами, поперечной балкой и набором нервюр. Стыковка с фюзеляжем осуществлялась с помощью четырех узлов, установленных на балке и переднем лонжероне, и угольников по контуру бортовых нервюр. Поперечное V составляло -5°, угол установки — 0°.

На верхней поверхности крыла были установлены три аэродинамических гребня, которые препятствовали распространению срыва потока от корня к концу. Кроме этого на нижней поверхности крыла вдоль концевой нервюры также имелся аэродинамический гребень, препятствовавший распространению срыва потока от крыльевой стойки к элерону.

Механизация крыла состояла из элеронов с внутренней компенсацией и щитков-закрылков. Закрылки отклонялись на взлете на 20°, а при посадке на 50°. При отклонении они сдвигались назад по направляющим. В убранном положении каждый закрылок фиксировался шестью замками. Управление закрылками пневматическое.

Стабилизатор стреловидностью 45° по линии четверти хорд стыковался с килем четырьмя болтами. Угол установки стабилизатора 0°40’. Руль высоты отклонялся вверх на 38°, вниз на 22°. На руле устанавливался триммер. Киль имел стреловидность 54°30’ по линии четверти хорд. Его силовая схема аналогична крыльевой. Каркас был образован двумя лонжеронами, балкой, являвшейся продолжением шпангоута №26, и набором нервюр. Руль направления отклонялся вправо и влево на 30°. Место сопряжения вертикального и горизонтального оперения закрывалось веретенообразным обтекателем, который крепился винтами с анкерными гайками.

Управление элеронами и рулем высоты жесткое, а рулем направления тросовое. Триммер руля высоты управлялся с помощью многоступенчатой карданной передачи. Ручку управления самолетом (РУС) оснастили механизмом изменения плеча для уменьшения усилий от элеронов и руля высоты на больших скоростях и сохранения их в допустимых пределах на разных режимах полета. Механизм обеспечивал изменение передаточного отношения за счет изменения длины нижнего плеча шкворня ручки. В случае его отказа летчик мог изменить плечо вручную с помощью специального штурвала, расположенного у изгиба РУС. Ножные педали могли регулироваться по росту летчика.

Шасси велосипедного типа имело масляно-воздушную амортизацию и рычажную подвеску колес. Оно состояло из главной опоры, расположенной по оси симметрии самолета под фюзеляжем, передней опоры и двух подкрыльных стоек, которые предохраняли концы крыла от повреждения при возникновении большого крена. Вследствие малого расстояния между колесами главной опоры шасси и, следовательно, неэффективности применения тормозов колес для выполнения поворотов на рулежке, колесо передней опоры было сделано управляемым. Для этого установили пневмоцилиндр управления поворотом переднего колеса, который был объединен в одном корпусе с гидравлическим демпфером, предназначенным для гашения колебания типа «шимми».

Подкрыльные стойки крепились к шкворням концевых нервюр и убирались назад в законцовку крыла. Стойки имели демпферы, которые одновременно обеспечивали гашение колебаний типа «шимми» и возврат колес в нейтральное положение.

Главная опора оснащалась двумя двухтормозными колесами с размерами пневматика 600×155 мм с покрышками усиленного профиля. Переднюю опору оснастили колесом полубаллонного типа с размером пневматика 420×180 мм. Колеса подкрыльных стоек имели размер 124×54 мм и были выполнены из вулканизированной резины, усиленной металлической арматурой. Уборку и выпуск шасси, а также управление тормозами обеспечивала пневмосистема.

Турбореактивный двигатель ВК-1 крепился к фюзеляжу тремя узлами: двумя верхними и одним нижним. Ось двигателя составляла с осью самолета отрицательный угол 0°30’. Доступ к его агрегатам обеспечивался четырьмя эксплуатационными люками в обшивке головной части фюзеляжа, а также через купол главной опоры шасси. При отстыковке хвостовой части фюзеляжа открывался свободный доступ к компрессору двигателя, камерам сгорания, турбине и реактивной трубе. Воздух для работы ВК-1 через лобовой воздухозаборник подводился по двум туннелям, проходящим вдоль бортов фюзеляжа и огибающим кабину. Поперечной балкой крыла туннели разделялись на две половины: верхнюю и нижнюю.

Запуск двигателя производился от аэродромной пусковой тележки, на которой устанавливался аккумулятор, пусковая панель и стартер. Последний соединялся с ВК-1 с помощью трансмиссии, состоящей из двух частей: внутренней и наружной. Внутренняя часть находилась на самолете. Она была соединена с двигателем и оканчивалась шлицевой муфтой, вращавшейся в подшипнике, закрепленном на левом борту фюзеляжа под хвостовой частью крыла. Наружная часть соединялась со стартером и заканчивалась накидной гайкой. Перед запуском двигателя наружная часть соединялась с муфтой внутренней и закреплялась накидной гайкой.

Топливо общим объемом 1015 л разместили в двух фюзеляжных баках. Передний бак емкостью 595 л (из них 100 л в расходном отсеке) располагался непосредственно за кабиной пилота, а задний бак емкостью 420 л находился в хвостовой части и огибал реактивную трубу двигателя. Заправка баков осуществлялась через индивидуальные заливные горловины. Подачу топлива к двигателю обеспечивали две подкачивающие бустерпомпы. Для бесперебойной подачи керосина при отрицательных перегрузках и кратковременных полетах на спине в расходном отсеке установили клапан перевернутого полета.

Самолет оснастили системой пожаротушения углекислым газом, состоящей из трехлитрового баллона с пиропатроном, кольцевого коллектора на двигателе, трубопровода и четырех термоизвещателей, отрегулированных на температуру 120°.

Вооружение Як-50 состояло из двух 23-мм пушек НР-23 с боезапасом по 80 патронов. Пушки находились под полом кабины пилота и крепились к балкам головной части фюзеляжа. Патронные ящики расположили за кабиной пилота на наклонном шпангоуте №6. Закладка боекомплекта в ящики производилась через люки в бортах фюзеляжа. Каждая пушка имела индивидуальную кнопку управления стрельбой, расположенную на РУС. Верхняя кнопка предназначалась для левой пушки, а кнопка под гашеткой — для правой. При стрельбе звенья и гильзы выбрасывались наружу. Управление стрельбой электрическое, перезарядка электропневматическая.

Автоматический стрелковый прицел АСП-3Н устанавливался на качающемся кронштейне, который позволял фиксировать его в переднем или в заднем положении. Переднее положение являлось походным и могло использоваться для учебных стрельб в горизонтальном полете или при полетах с небольшими перегрузками. В заднем положении прицел находился достаточно близко к глазам летчика, что позволяло ему вести воздушный бой с резкими маневрами при застопоренных плечевых ремнях. При отклонении прицела из одного крайнего положения в другое направление оптической оси не менялось. Кронштейн допускал регулировку наводки прицела в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Для обеспечения контроля результатов боевых и учебных стрельб в нижней части перегородки носового кока устанавливался фотопулемет С-13. Его сигнальная лампа находилась на приборной доске у правого борта. Управление фотопулеметом осуществлялось от обеих кнопок ведения огня.

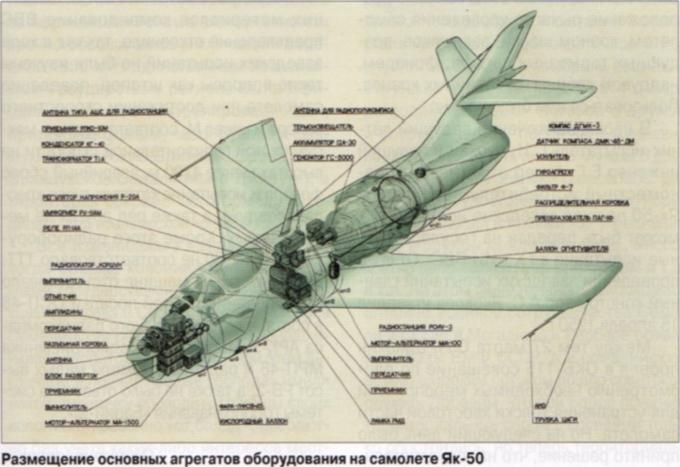

Комплект радиолокационной станции «Коршун» размещался в головной части фюзеляжа. В соответствии с требованиями НИИ-17 амплидин и отметчик РЛС разместили в гермокабине. Экран отметчика был выведен на приборную доску. В состав радиооборудования также входили связная радиостанция РСИУ-3 и радиополукомпас РПКО-10М. Штыревая антенна радиостанции типа АСШ находилась на фюзеляже между шпангоутами №11 и №12. Между этими же шпангоутами, но только снизу по оси симметрии самолета, расположили рамку РМД радиополукомпаса. Антенну РПКО-10М протянули от антенны радиостанции к верхней части киля.

Источниками электроэнергии являлись бортовой аккумулятор и генератор, находившийся на двигателе. Питание РЛС также обеспечивал мотор-альтернатор МА-1500К. Для освещения взлетно-посадочной полосы на рулежке, при взлете и посадке самолет оснастили выдвижной фарой, которую расположили на крышке левого переднего люка пушки.

Кислородное оборудование включало негерметическую маску КМ-10, кислородный прибор, редуктор и два шаровых баллона емкостью по 2 л. Кислородный прибор и редуктор установили на правом пульте, а баллоны разместили под полом кабины пилота.

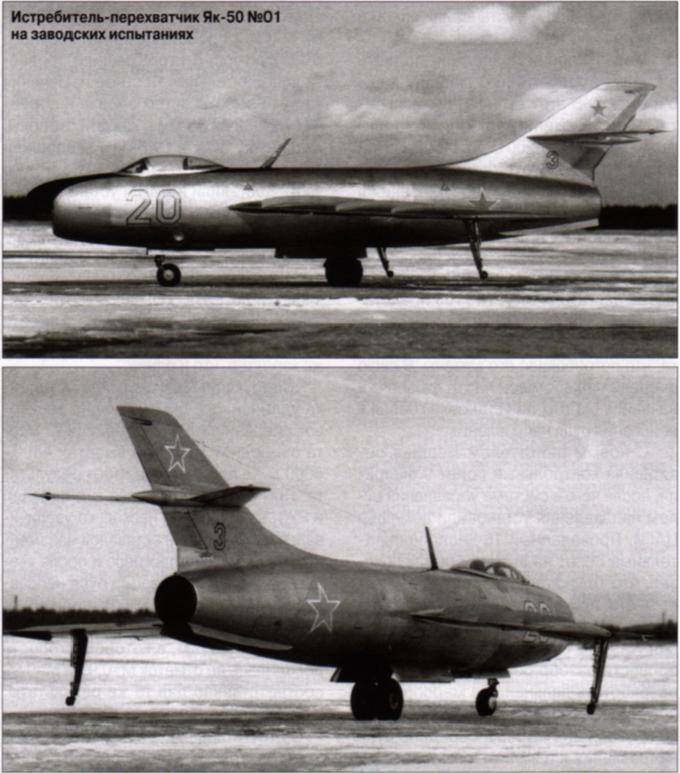

Истребитель-перехватчик Як-50 был закончен в производстве 14 июля 1949 г., и на следующий день его отправили в ЛИИ МАП на заводские испытания. Коллектив ОКБ-115 создал довольно легкую машину, что гарантировало получение высоких летных характеристик. Масса пустого самолета составила всего 2996 кг, а взлетная – 4010 кг. Например, взлетная масса запущенного в серийное производство истребителя МиГ-15бис, который не был оснащен РЛС, составляла 4960 кг. При этом стоит отметить, что к этому времени доведенной радиолокационной станции «Коршун» еще не было, поэтому на Як-50 установили массогабаритные макеты ее блоков. Поставка же действующей РЛС «Коршун» ожидалась лишь в мае 1950 г.

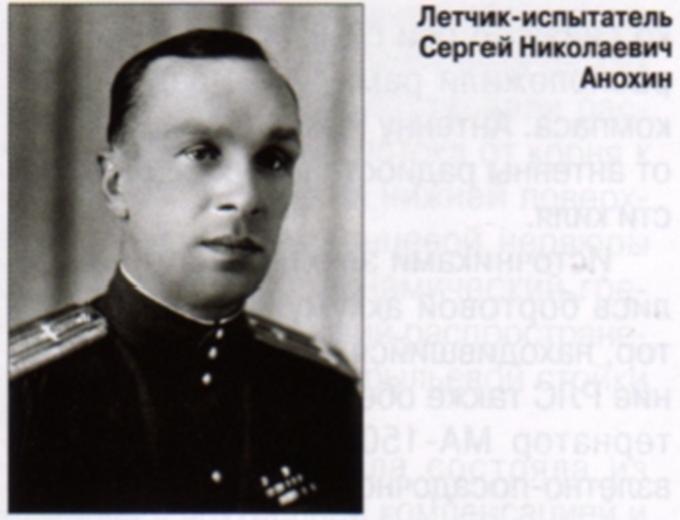

Для проведения заводских летных испытаний утвердили экипаж в составе ведущего летчика-испытателя подполковника С.Н. Анохина, ведущего инженера Е.Г. Адлера и бортмеханика О.В. Яницкого. После выполнения наземной части программы испытаний и ряда рулежек с пробежками самолет подготовили к полетам. С целью обеспечения достаточного запаса продольной устойчивости и нормальных усилий на ручке управления для первого вылета установили центровку 20,7% САХ. Кроме этого полет должен был проходить с уменьшенной нагрузкой на крыло за счет неполной заправки керосина и углом установки стабилизатора 1°40’.

9 августа легкий истребитель-перехватчик Як-50 совершил первый 13-минутный полет. Первая проба машины в воздухе показала, что до приборной скорости 500 км/ч она имеет недостаточную путевую устойчивость. В связи с этим в аэродинамической трубе ЦАГИ Т-102 провели продувку модели самолета с целью получения ее основных аэродинамических характеристик, а также характеристик, необходимых для оценки устойчивости и управляемости Як-50 при малых скоростях полета.

Трубные испытания показали, что модель Як-50 по основным аэродинамическим данным обладает удовлетворительными свойствами, а недостаточную путевую устойчивость исправили путем установки подфюзеляжных гребней. Вместе с этим специалисты ЦАГИ рекомендовали при дальнейшей доработке машины увеличить площадь вертикального оперения или его плечо, так как подфюзеляжные гребни улучшали путевую устойчивость лишь частично.

На основании полученных результатов внизу хвостовой части фюзеляжа Як-50 установили два гребня. Выполненный 15 августа контрольный полет показал эффективность принятого решения. Стоит отметить, что все полеты по программе летных испытаний проходили без вооружения, вместо которого установили центровочный груз соответствующей массы. Пушками машину оснащали только 18-19 октября 1949 г., когда проводили их отстрел в тире и в воздухе.

В целом испытания проходили успешно, и еще до их завершения стало ясно, что коллективу ОКБ-115 удалось выполнить правительственное задание. Полученные в 23 полетах предварительные летные данные полностью соответствовали заданным, о чем 10 октября 1949 г. главный конструктор А.С. Яковлев доложил министру авиационной промышленности М.В. Хруничеву. А 21 октября он направил министру более обстоятельный доклад о полученных результатах. В нем главный конструктор отмечал, что установленные для Як-50 решением Правительства от 22 февраля 1949 г. задания по максимальной скорости и потолку перевыполнены. На испытаниях машина показала максимальную скорость 1150 км/ч, а практический потолок составил 16 600 м. Особого внимания по его мнению заслуживало исключительно малое время набора высоты 10 000–12 000 м, которое составляло 3,5–4,5 мин. В заключении своего доклада А.С. Яковлев отметил:

«Таким образом, на сегодня, Як-50 является самым быстроходным и самым высотным среди отечественных серийных и опытных истребителей. Несмотря на наличие двух пушек 23 мм и макета радиолокационной станции, по максимальной скорости Як-50 почти на 100 км/ч превысил установленный американцами мировой рекорд скорости».

Пожалуй, самым неприятным моментом в ходе отработки новой машины ОКБ-115 стала тряска хвостовой части фюзеляжа на больших числах М, которую летчик ощущал через подергивание ручки управления самолетом и, особенно, ножных педалей. Это в итоге и привело к срыву срока передачи Як-50 на госиспытания и заставило перенести его на апрель 1950 г. В сентябре тряску пытались устранить сначала изменением угла установки стабилизатора, а потом путем уменьшения площади руля направления за счет среза его нижней части. Но эти мероприятия не дали должного эффекта, хотя после доработки руля тряска педалей значительно уменьшилась. Она начинала появляться на числах М=0,94 менее резко, чем в предыдущих полетах, но с увеличением числа М становилась сильнее.

В начале ноября 1949 г. самолет расстыковали, а хвостовую часть отправили в Москву, где провели ее доработку по рекомендации ЦАГИ в связи с удлинением реактивного сопла и установкой нового зализа в месте сопряжения киля с фюзеляжем. Параллельно с этим на машине устраняли другие выявленные недостатки. Всего в перечне доработок было 24 пункта, в том числе два по крылу, четыре по фюзеляжу, семь по шасси и управлению, три по двигателю, один по капотам и семь по оборудованию.

Доработанную хвостовую часть перевезли в ЛИИ в ночь на 3 декабря. А в середине месяца после завершения испытаний на вибропрочность Як-50 подготовили к полетам, однако до конца года самолет больше в воздух не поднимался. Этому способствовала плохая погода и ремонт, который вызвало повреждение воздушного канала при гонке двигателя 22 декабря, а назначенный на 29 декабря полет не состоялся из-за отказа радиостанции, что потребовало ее замены.

2 января 1950 г. летчик-испытатель С.Н. Анохин совершил контрольный полет на доработанной машине.

Через три дня он выполнил полет с целью оценки поведения самолета на больших скоростях. Сделав четыре разгона до чисел М=0,98-0,99 на высотах 6000 м и 10 000 м, летчик отметил, что подергивание педалей и РУС наблюдалось, но в более слабой степени по сравнению с полетами, производившимися до доработки самолета.

Так как тряску полностью устранить не удалось, созданная из специалистов ЦАГИ и ЛИИ комиссия в конце первой декады января провела исследование ее причин. Параллельно на машине устраняли выявленные недостатки в работе генератора, клапана кислородной системы и комбинированного клапана наддува и герметизации кабины. После обсуждения причин тряски хвостовой части фюзеляжа истребителя-перехватчика Як-50 начальник ЦАГИ С.Н. Шишкин дал указание провести работы по ее устранению в три этапа, которые требовалось выполнять последовательно с проведением контрольных полетов.

Первый этап предусматривал установку вместо имевшегося руля направления разрезного, а также измененного по предложению комиссии зализа стабилизатора с килем. На втором этапе требовалось установить демпфер в системе управления рулем направления. И, наконец, на третьем этапе предполагалось установить новый зализ киля с фюзеляжем и изменить стреловидность стабилизатора. В связи с этим хвостовую часть отстыковали и отправили в Москву для проведения доработок по первому этапу, которые завершили 20 января. Одновременно с этим на машину установили элероны с увеличенной компенсацией и установили рядом с ними дополнительные гребни.

Метеоусловия позволили поднять в воздух доработанную машину лишь 3 февраля. В этот день летчик-испытатель С.Н. Анохин выполнил три полета на высотах от 5200 м до 11 500 м. При этом он отметил, что толчки, наблюдавшиеся на РУС, пропали, но колебания в виде незначительного зуда на педалях ножного управления остались. Появлялись они на отметке М=0,95 и пропадали при М=0,98. После этих полетов при осмотре двигателя ВК-1 №9108 представителями завода №117 в нем была обнаружена мелкая металлическая стружка, что потребовало его замены. В свою очередь на хвостовой части фюзеляжа начались работы по установке гребня у основания руля направления.

С новым двигателем машина совершила контрольный полет 9 февраля, после чего в системе управления рулем направления установили демпфер ЦАГИ. Проведенный 16 числа испытательный полет на высоту 5000 м показал, что тряска педалей все еще имеет место, причем при М=0,98 она уже не пропадала. В связи с этим С.Н. Шишкин дал указание специалистам ЦАГИ и ЛИИ провести разбор результатов полета и разработать дальнейшие мероприятия по устранению тряски. Было рекомендовано увеличить вырез в середине руля направления и изменить схему весового балансира. Выполненный 11 марта на высоте 5000 м контрольный полет с переделанным рулем направления показал, что проблема все еще имеет место. Однако при этом летчик отметил значительные улучшения в части устранения этого дефекта.

Вопрос о дальнейшей доработке хвостового оперения Як-50 был рассмотрен и.о. начальника ЛИИ И.В. Остославским совместно со специалистами ЦАГИ и представителями главного конструктора. В итоге решили провести дополнительные местные изменения на руле высоты путем обреза внутренних торцов на 55 мм с каждой стороны. Доработку руля в ОКБ-115 завершили 18 марта. В этот же день хвостовую часть доставили в ЛИИ и установили на самолет. Погода также позволила в этот день поднять Як-50 в воздух. В течение 32 минут С.Н. Анохин гонял машину на высотах 5000 м и 9000–11 000 м, доводя число М до 1. На больших высотах тряска уже не наблюдалась, а вот на высоте 5000 м при М=0,98 она, увы, имела тот же характер, что и ранее.

Следующим шагом стала установка удлиненного обтекателя на хвостовое оперение. Но состоявшийся 22 марта очередной полет на высотах 4800–5000 м не принес желаемого результата. При М=0,97 появлялся зуд педалей и РУС, на М=0,98 он несколько увеличивался, а при М=0,99 оставался неизменным. Не наступил прогресс и после увеличения момента инерции руля направления примерно на 45%. Выполненный 25 марта контрольный полет на высотах 5000 м и 10 000 м, в котором скорость доводилась до отметок М=0,98 и М=0,99 соответственно, дал те же результаты. На больших высотах тряска педалей и РУС отсутствовала, а на высоте 5000 м характер тряски по сравнению с предыдущими полетами не изменился.

На этом этап заводских летных испытаний легкого истребителя-перехватчика Як-50 завершился. В общей сложности на машине было выполнено 43 полета общей продолжительностью 18 ч 48 мин. Они полностью подтвердили все выводы, сделанные на основе продувок моделей в аэродинамических трубах, а также предварительные результаты, о которых А.С. Яковлев докладывал М.В. Хруничеву. Действительно, полученные летные данные по основным показателям ставили Як-50 выше всех опытных отечественных истребителей, вышедших на испытания в 1949 г,

Максимальная скорость на высоте 2500 м составила 1150 км/ч, на высоте 5000 м – 1125 км/ч и на высоте 10 000 м – 1045 км/ч. На испытаниях максимальную скорость у земли не замеряли, но по пересчету она соответствовала 1170 км/ч. Максимальное значение числа М=0,9752 было получено в горизонтальном полете на высоте 7000 м. В свою очередь обжатие самолета по числу М проводилось на высотах 11 000–10 000 м. При этом летчик-испытатель С.Н. Анохин на пологом пикировании неоднократно превышал скорость звука. Наибольшего значения числа М=1,01 он достиг 3 февраля 1950 г. на высоте 10 350 м. Расчетная скорость полета самолета, безопасная от возникновения развитого волнового кризиса на крыле, соответствовала числу М=1,03.

Як-50 полностью сохранял управляемость на всем диапазоне скоростей полета. Продольная устойчивость на всех эволютивных режимах полета была достаточной, а при больших числах М наблюдалось ее увеличение. Боковая устойчивость также была достаточной для всех режимов полета. Пилотаж самолет выполнял нормально, включая пикирование, виражи, бочки и перевернутый полет. Маневренные свойства сохранялись до числа М=0,98. На испытаниях Як-50 показал прекрасную скороподъемность. У земли она составляла 67,5 м/с, на высоте 5000 м — 49,5 м/с и на высоте 10 000 м — 33,3 м/с.

Что касается продолжительности полета, то непосредственно ее замер не проводился. Однако по расчетам она также превышала заданные 40-45 мин. По результатам обработки данных, полученных в состоявшихся полетах, было установлено, что продолжительность составляет 60 мин при полете на высоте 10 000 м с учетом набора высоты и снижения.

Шасси велосипедного типа показало хорошие эксплуатационные качества, как в летних, так и в зимних условиях. По оценке С.Н. Анохина самолет устойчиво сохранял заданное направление на разбеге и пробеге, а стремлений к неуправляемым разворотам не было. Длина разбега в безветренную погоду составляла 587 м, а пробега – 965 м.

Гермокабина была испытана до практического потолка. Избыточное давление надежно поддерживалось до 0,3 атм. Стекла в полете не замерзали и не запотевали. Связная радиостанция проверялась на всех четырех каналах. Двухсторонняя связь обеспечивалась в радиусе до 130 км.

Испытание пушечного вооружения проводили в тире и на полигоне в Фаустово. В общей сложности было произведено 786 выстрелов, в том числе 158 в воздухе с пикирования. При этом при стрельбе в воздухе имела место одна задержка по вине правой пушки, у которой произошло заедание стаканчика пружины шептала по причине недостаточной гладкости его поверхности. Проведенные стрельбы показали, что установка вооружения обеспечивает безотказную работу пушек, а характеристики рассеивания не превосходят допустимых. Системы управления стрельбой и перезарядкой работали надежно. Прицельную стрельбу вести было удобно. Пороховые газы в кабину не проникали.

В своем отзыве о машине летчик-испытатель С.Н. Анохин отметил следующее:

«Считаю, что самолет Як-50 как по своей идее истребителя-перехватчика сверхлегкого веса, так и по своей схеме, является весьма удачным решением задачи.

Сочетание высокой горизонтальной скорости с наивысшей, из всех известных, скороподъемностью и отличной маневренностью позволяет истребителю Як-50 вести воздушный бой с любыми известными типами самолетов противника.

У самолета Як-50 отличная приемистость — ценное качество для истребителя-перехватчика».

Общее впечатление о машине у С.Н. Анохина было хорошее. В своем отзыве он также отметил, что самолет устойчив по всем трем осям на всех режимах полета. Сочетание поперечной и путевой устойчивости у самолета удачное и он плотно сидит в воздухе. Большой диапазон скоростей полета приводил к значительным изменениям усилий на РУС, но выполненное на машине управление элеронами и рулем высоты с переменным передаточным отношением позволяло сохранять эти усилия нормальными. Сочетание нагрузок от всех рулей у самолета гармонично при всех передаточных отношениях РУС.

В пилотировании Як-50 оказался несложным, и управление им осваивалось быстро. На больших скоростях самолет был вполне устойчив, стремлений к сваливанию на крыло и затягиванию в пикирование не наблюдалось. Правда, на высоте 5000 м и ниже в диапазоне чисел М от 0,96 до 0,98 имел место зуд педалей и РУС. С увеличением числа М он почти не ощущался. С увеличением высоты полета зуд уменьшался и на отметке 9000–10 000 м вовсе исчезал.

По оценке летчика кабина Як-50 была достаточно просторной и удобной для посадки. Она отличалась строгостью компоновки и отсутствием лишних элементов, рассеивающих внимание летчика. Обзор, как на земле, так и в воздухе был хороший. Приборы на доске располагались хорошо и просматривались легко. Также, по мнению С.Н. Анохина, удачно было выбрано расположение рычагов управления самолетом, краном шасси, закрылков, воздушных тормозных щитков, фонарем, наддувом кабины и аварийных кранов. Пользоваться ими было удобно.

В своем заключении ведущий летчик-испытатель С.Н. Анохин и ведущий инженер Е.Г. Адлер отметили, что одноместный истребитель-перехватчик Як-50 прошел заводские испытания, и может быть передан на государственные испытания в ГК НИИ ВВС. Отчет о проведении заводских испытаний главный конструктор А.С. Яковлев утвердил 15 апреля 1950 г.

Между тем 27 марта С.Н. Шишкин провел в ОКБ-115 совещание по рассмотрению необходимых мероприятий для устранения тряски хвостовой части самолета. Но на следующий день было принято решение, что на государственные испытания будет подготовлен второй экземпляр истребителя-перехватчика Як-50, а первый экземпляр планировалось использовать для проведения ряда экспериментальных работ. Однако срок предъявления Як-50 на госиспытания никто не отменял, поэтому в середине апреля он был предъявлен на суд военных.

После рассмотрения представленных материалов командование ВВС предъявление отклонило, так как в ходе заводских испытаний не были изучены такие вопросы, как штопор, поведение самолета при достижении скоростного напора и чисел М, соответствующих максимальной горизонтальной скорости на высотах менее 4700 м, аварийный сброс фонаря и испытание катапультного кресла в воздухе, а также ряд других не менее важных. Кроме этого радиооборудование Як-50 не соответствовало ТТТ. В частности, на машине отсутствовало оборудование слепой посадки ОСП-48 в составе автоматического радиокомпаса АРК-5, маркерного радиоприемника МРП-48 и радиовысотомера малых высот РВ-2, а также не было ответчика системы госопознавания «Барий-М».

источник: Евгений Арсеньтьев «Истребитель-перехватчик Як-50» // Авиация и космонавтика 03/2015