Олег Растренин. Штурмовики Великой Отечественной войны. Глава 1 – Первая попытка.

Спонсор поста: инженерные системы «Mirtos.ru» — если вам надоело изнывать от жары, то значить вы созрели на покупку кондиционера. А лучше всего это сделать в фирме «Mirtos. ru». Кондиционеры Mitsubishi, кондиционеры Panasonic, мобильные кондиционеры и многое другое связанное с кондиционированием воздуха есть на складах этой компании.

Предлагаю первую главу из книги Олега Растренина «Штурмовики Великой Отечественной Войны», называется Первая попытка. В ней обозреваются самолёты которые претендовали на роль штурмовиков в период с 1924 по 1934 год. Книги в электронном виде не нашёл, так что пока буду выкладывать по главам. Необычайно интересно, и есть что обсудить.

Разведчик Р-1 с мотором М-5

Начало работ по созданию специальных самолетов поля боя в СССР относится к середине 20-х годов, когда боевой опыт Гражданской войны со всей очевидностью выявил катастрофическое несоответствие летно-тактических характеристик крылатых машин Воздушного флота Красной Армии существующим оперативно-тактическим взглядам на применение наземных войск в современной войне.

В 1924 г. вышло в свет «Временное наставление по боевому применению воздушных сил СССР» (утверждено 16 августа), в котором требования к самолету-штурмовику выдвигались в следующем виде: «Штурмовые самолеты должны обладать большой вертикальной, горизонтальной скоростью и маневренностью. Кроме того, самолет должен иметь сильное вооружение для стрельбы вниз (кроме пулеметов для стрельбы сквозь винт), а мотор и кабина пилота должны быть снизу защищены броней».

В том же 1924 г. Научно-технический комитет при Управлении ВВС впервые приступает к разработке I’ll к новым самолетам и в том числе к штурмовикам. Программой опытного строительства на 1924—1925 гг. намечалась постройка опытного образца самолета-штурмовика на авиазаводе ГАЗ № 1 с готовностью к концу 1925 г. на 25%. Однако штурмовик построен не был в основном из-за несоответствия ТТТ реальным техническим и технологическим возможностям советской авиапромышленности этого времени.

В конце января 1926 г. при обсуждении на объединенном совещании руководящих работников УВВС плана опытного строительства принимается решение о необходимости постройки бронированного самолета-штурмовика по вновь составленным ТТТ. Проектирование требовалось завершить к концу года. На этом совещании присутствовали конструкторы Н.Н. Поликарпов и Д.П. Григорович.

Согласно ТТТ броня должна была защищать экипаж, мотор и бензобаки от осколков зенитных снарядов и пуль нормального калибра снизу, сбоку и сзади и, кроме этого, входить в силовую схему конструкции самолета. Скорость у земли — не менее 165 км/ч, посадочная скорость — 85 км/ч, бомбовая нагрузка — 300-400 кг, стрелковое вооружение — три пулемета (два для стрельбы вперед и один оборонительный). Продолжительность полета у земли не менее 2 часов. Самолет должен был обладать хорошим обзором вперед-вниз и изготавливаться, по возможности, из отечественных материалов. При этом особое внимание обращалось на безопасность полета при простреле и повреждении элементов конструкции машины.

В соответствии с этими планами Н.Н. Поликарпов, будучи начальником Опытного отдела на заводе ГАЗ № 5, начал работать над проектом первого в СССР бронированного штурмовика Б-1 «Боевик». Было разработано семь вариантов эскизных проектов «Боевика» — с одним и с двумя моторами М-5 (копия американского «Либерти 12» в 400 л.с).

Эскизный проект седьмого варианта самолета Б-1 с двумя моторами М-5 Поликарпов представил в правление Авиатреста в начале 1926 г.

По своей схеме самолет представлял двухмоторный двухместный моноплан с толкающими винтами и броней на передней части фюзеляжа и моторах.

Заключение по самолету в Авиатресте давал известный впоследствии авиаконструктор К.А. Калинин.

Одобрив в целом выбранную Поликарповым схему штурмовика, К.А. Калинин указал на следующие основные недостатки штурмовика: «…место бомбардира обладает плохой видимостью и обстрелом назад и назад-вниз, кроме того, стрельба назад затрудняется наличием винтов. <…> Вследствие малой тяговоору-женности самолета (суммарная мощность моторов около 800 л.с, а полетный вес около 6000 кг) ожидается недостаточная маневренность самолета».

Если первый «недостаток Можно было бы до известной степени парализовать устройством добавочного небронированного пулеметного гнезда сзади крыла и прорези в фюзеляже для стрельбы под хвост», то устранить второй недостаток возможности не представлялось. Уровень научного и технического развития советской авиапромышленности в это время еще не мог обеспечить создание подходящих моторов и конструкционных материалов.

Проект Б-1 2М-5 дважды обсуждался на совещаниях в Авиатресте и 23 августа 1926 г. на Техсовете Научного Комитета Управления ВВС. Надо признать, что заказчик — Управление ВВС полной ясности в отношении назначения машины все же не имел. В итоге 4 октября 1926 г. Пленум Научного Комитета Упраатения ВВС принял решение о приостановке всех работ по «Боевику» ввиду того, что проектные данные штурмовика не в полной мере отвечали предъявляемым требованиям.

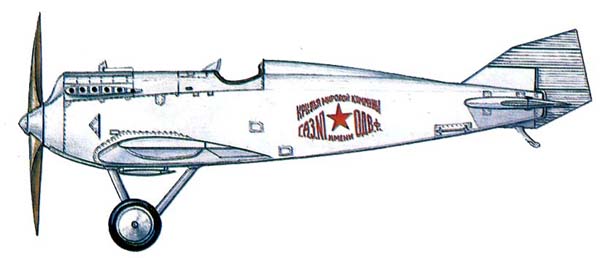

Отметим, что еше весной 1923 г. Н.Н. Поликарпов в ходе работы по созданию своего первого истребителя Ил-400 проектировал на его основе легкий бронированный истребитель-штурмовик Ил-4006 («боевик»). Ударный вариант имел бронирование нижней носовой части фюзеляжа и центроплана. Однако в связи с потерей в первом же испытательном полете единственного экземпляра Ил-400 недостроенный Ил-400б был переделан в чистый истребитель, за которым сохранилось прежнее обозначение.

Ввиду отсутствия специальных самолетов-штурмовиков на вооружение сформированных в 1926 г. по приказу наркомвоен-мора М.В. Фрунзе первых пяти штурмовых эскадрилий Красной Армии поступили обычные самолеты-разведчики Р-1, слегка адаптированные для штурмовых действий на поле боя.

Самолет Р-1 являлся отечественным вариантом английского разведчика и легкого бомбардировщика «Де Хэвиленд» DH.9. Самолет строился серийно с 1923 г. на заводе № 1. Первые серии Р-1 выпускали с мотором «Либерти-12» мощностью 400 л.с. Затем на них стали устанавливать моторы М-5 такой же мощности. Максимальная скорость — около 194 км/ч. В состав экипажа входили летчик и летнаб.

Ил-400б

Вооружение Р-1 включаю один неподвижный пулемет «Виккерс» для стрельбы вперед, один пулемет «Льюис» на турели у летнаба и 400 кг бомбовой нагрузки.

Специализированный штурмовой вариант Р-1 был разработан Н.Н. Поликарповым в 1926 г. в двух вариантах: с двумя и четырьмя пулеметами на нижнем крыле. Бронирование отсутствовало.

В общей сложности подобным образом в штурмовики переоборудовали около десятка Р-1. Сколько самолетов переделали в строевых частях — неизвестно.

Интересно отметить, что из-за дефицита пулеметов вооружение штурмовых Р-1, находящихся в строевых частях, зачастую было некомплектным: вместо двух-четырех пулеметов устанавливали один-два либо их вовсе не было. При этом по типам пулеметов стандарта не наблюдалось. На Р-1 ставили все, что имелось в частях и допускало установку на самолет.

Главной задачей первых штурмовых эскадрилий Красной Армии являлось совершенствование уже известных и разработка новых тактических приемов штурмовых действий авиации. Впоследствии все отработанные летным составом тактические приемы штурмовиков были закреплены в первом «Наставлении штурмовой авиации», вышедшем в свет в конце 1927 г.

По взглядам того времени, основными целями для штурмовой авиации являлись живая сила противника (пехота, кавалерия и артиллерийские расчеты), а также обозы в ближнем тылу, передвигавшиеся на конной тяге. Предусматривалось нанесение ударов с малой высоты пулеметным огнем, мелкими осколочными бомбами и отравляющими веществами. При этом химическое оружие считалось для штурмовиков одним из основных видов вооружения.

Положения «Наставления штурмовой авиации» проверялись летом 1928 г. во время больших Киевских маневров Красной Армии.

Высокая эффективность штурмовых ударов была блестяще продемонстрирована эскадрильей Р-1 под командованием А.А. Туржанского, когда она на бреющем полете неожиданно атаковала на марше Бессарабскую конную дивизию. Атака девятнадцати низколетящих самолетов была настолько внезапной и ошеломляющей, что дивизия полностью лишилась боеспособности и не смогла далее участвовать в маневрах. Боевые действия эскадрильи Туржанского наблюдал нарком обороны К.Е. Ворошилов, который дал высокую оценку мастерству летчиков.

В марте 1927 г. специалисты НИИ ВВС КА предложили в качестве легкого штурмовика использовать первый советский серийный цельнометаллический самолет-разведчик Р-ЗМ5 конструкции А.Н. Туполева, который прошел к этому времени государственные испытания и готовился к запуску в серийное производство на авиазаводе ГАЗ № 5.

Р-ЗМ5 являлся одной из модификаций самолета Р-3, совершившего свой первый полет еще в августе 1925 г., и отличался от последнего главным образом установкой отечественного мотора М-5 и улучшенной аэродинамикой. Штурмовой вариант Р-ЗМ5 предполагалось вооружить четырьмя неподвижными пулеметами «Виккерс» для стрельбы вперед и одним пулеметом «Льюис» на турели для защиты задней полусферы.

Разведчик Р-3 с мотором М-5

В октябре 1927 г. Р-ЗМ5 испытали на пикирование с нагрузкой, имитировавшей оборудование и вооружение штурмовика. Прочность машины оказалась в норме, однако управляемость самолета (вследствие излишне задней центровки) значительно ухудшилась. Кроме этого, снизились и показатели скорости и скороподъемности. По этим причинам работы по штурмовику прекратили.

10 марта 1928 г. НТК У ВВС КА утвердил ТТТ на постройку двух типов штурмовых самолетов — одномоторного легкого скоростного и двухмоторного с усиленным бронированием. Через два года (30 ноября 1930 г.) требования к двухмоторному штурмовику были пересмотрены. Проработка этих вариантов проводилась параллельно.

Требования полностью отражали взгляды видных советских военных специалистов (в частности, таких как Б.К. Триандафил-лов и А.И. Егоров) на роль и место штурмовой авиации в глубокой наступательной и оборонительной операции, теория которых разрабатывалась в это время.

В глубокой наступательной операции советские стратеги предполагали синхронно накрыть оборону противника на всю ее глубину всем имеющимся арсеналом боевых средств (авиабомбами, огнем артиллерии, атакой пехоты, поддержанной танками и авиацией, а также высадкой многочисленных десантов в районах сосредоточения крупных резервов), чем обеспечить быстрый прорыв тактической обороны противника, и далее стремительным вводом в образовавшуюся брешь мотомеханизированных и танковых соединений, поддерживаемых штурмовой авиацией, развивить тактический успех в оперативный.

В свою очередь, оборонительная операция Красной Армии предполагала активными действиями глубокоэшелонирован-ной обороны с широким привлечением авиации, в том числе и штурмовой, вымотать, обескровить и материально истощить основные ударные силы противника, а затем обеспечить благоприятные условия для перехода своих подвижных мотобронетанковых групп в контрнаступление на решающем направлении с целью поражения всей группировки противника.

В соответствии с этими задачами легкий одномоторный скоростной штурмовик предназначался для поражения маршевых колонн пехоты и конницы противника, его артиллерийских и минометных батарей на позициях и на марше, самолетов на аэродромах и средств ПВО и т.д., а тяжелый двухмоторный с усиленным бронированием — главным образом для уничтожения хорошо защищенных наземных целей на поле боя, в том числе наступающих танков.

Проектирование двухмоторного тяжелого бронированного штурмовика под обозначением ТШ-1 было поручено ЦАГИ. а одномоторного Л Ш-1 — ЦКБ завода № 39 им. Менжинского.

Кроме этого, в декабре 1928 г. НТК У В ВС КА обратился к А.Н. Туполеву с предложением проработать вопрос о постройке бронированного штурмовика на основе разведчика Р-ЗЛД (модификация все того же Р-3 под французский мотор Лоррен-Дит-рих мощностью 450 л.с), запущенного к этому времени в массовое производство на заводе № 22 в Филях. На переделку Р-ЗЛД в бронированный штурмовик отводился срок до 1 мая 1930 г.

Разработкой штурмового варианта Р-ЗЛД, получившего обозначение ШР-3, занимался А.И. Путилов. Бронирование на этом самолете выполнялось по типу «бронекорыта» с толщиной стенок 4 мм. Бронекорыто прикрывало экипаж, мотор и бензобаки спереди, сбоку и снизу. Броня не входила в силовую схему штурмовика и являлась фактически дополнительной нагрузкой весом более 400 кг. Вместе с бомбовой нагрузкой в 200 кг это было слишком много для Р-ЗЛД — все летные характеристики машины (по подсчетам Путилова) значительно ухудшались, особенно в отношении продольной устойчивости (центровка самолета становилась опасной для полетов). Поэтому от дальнейших работ по этому проекту отказались. Все усилия туполевцы сосредоточили на бронированном тяжелом штурмовике ТШ-1 (заводское обозначение АНТ-17).

Работы.по ТШ-1 велись в порядке модификации серийного бомбардировщика ТБ-1. Самолет представлял собой двухмоторный четырехместный самолет с неубирающимся шасси, мощным стрелково-пушечным вооружением и сильной броневой защитой. Броней (толщина 3,5—4,5 мм) были защищены все жизненно важные части машины: рабочие места пилота, штурмана-бомбардира, двух стрелков, а также моторы и бензобаки. Обшая масса брони составляла около 1000 кг, из них только 380 кг входили в силовую схему конструкции самолета.

Параллельно велась проработка нескольких вариантов компоновки самолета с разными вариантами нагрузок и бронирования под моторы: М-34 (750 л.с.) — четыре варианта, Изо-та-Фраскини «АССО» (800 л.с.) — три варианта, BMW-6 (730 л.с.) — один вариант, и BMW-9 (800 л.с.) — два варианта. Лучшим оказался вариант с моторами «АССО».

С целью облегчения машины проводились опыты по использованию в конструкции самолета фанеры, армированной броней.

Рассматривались и различные варианты стрелково-пушеч-ного и бомбового вооружения. Один из вариантов вооружения (в случае установки на самолет двух моторов М-34) предполагал для стрельбы вперед использовать две 37-мм авиационные ди-намореактивные пушки АПК-4 (или одну 76-мм динамореак-тивную пушку) конструкции Л.В. Курчевского и четыре пулемета ПВ-1 калибра 7,62 мм. Оборонительное вооружение предусматривало использование двух скорострельных пулеметов ДА калибра 7,62 мм, размещенных по одному на передней и задней турелях. Бомбовая нагрузка составляла 800 кг. Взлетный вес машины — около 8000 кг.

Надо признать, выбор динамореактивных пушек (ДРП) в качестве вооружения штурмовика был все же неудачным. Начальная скорость снарядов ДРП была очень низкой, что неизбежно сказывалось на точности стрельбы. Кроме этого, при стрельбе из этих пушек часто разрывались стволы и от пороховых газов разрушались элементы конструкции самолета. Мал был и боекомплект к пушкам. Впоследствии это привело к отказу от использования динамореактивных пушек в авиации.

Несмотря на большой объем изыскательской работы и значительные усилия конструкторов, довести ТШ-1 до требуемого уровня не удалось. Мощность моторов и удельные весовые и прочностные характеристики брони и других конструкционных материалов явно не соответствовали поставленной задаче. Поэтому трудности, встреченные конструкторами на своем пути, оказались непреодолимыми.

В этой связи 21 июня 1931 г. на расширенном заседании НТК ВВС и ЦАГИ А.Н. Туполев доложил, что заданные лет-но-технические данные ТШ-1 не могут быть осуществлены ввиду большой массы неработающей навесной брони и отсутствия моторов мощностью в 1300 л.с. В качестве альтернативы Туполев предложил приспособить двухмоторный разведчик Р-6 для действий в качестве штурмовика. Военные согласились, установив срок предъявления новой машины (заводское обозначение АНТ-18) на государственные испытания к 1 января 1932 г. Позже из-за отсутствия моторов необходимой мощности постройка штурмовика на базе Р-6 также была прекращена.

Отметим, что известный конструктор B.C. Вахмистров в развитие идеи тяжелого самолета поля боя на базе серийного бомбардировщика в начале 1930 г. установил вертикально в фюзеляже самолета ТБ-1 стреляющую вниз динамореактив-ную пушку калибра 76 мм. Пушка предназначалась для поражения наземных целей. ДРП крепилась на специальном «пауке», укрепленном на балках бомбодержателей типа Дер-9 у левого люка. В фюзеляже было прорезано окно с усиленными обводами. Сопло ДРП выступало сверху на 200 мм, а дульная часть выходила из люка на 500 мм.

На земле Вахмистров произвел два выстрела. С этой целью под самолетом была вырыта яма глубиной 2 м и площадью 1 м2. После второго выстрела вырвало часть обшивки фюзеляжа, в кабине бомбардира выбило два окна, образовалась небольшая пробоина в фюзеляже. Было принято решение от дальнейших испытаний ДРП на ТБ-1 воздержаться. Полагали, что имеет смысл продолжить их на самолете Р-7. Сведений о продолжении этих работ не найдено.

Заметим, что если бы стрельба производилась в воздухе, то из-за отсутствия «отражателя» таких сильных разрушений, возможно, не последовало бы.

Надо сказать, предложение Вахмистрова было единственным разумным применением ДРП в авиации. Напомним, что к концу войны немцы использовали подобную идею для создания противотанкового варианта самолета Fwl9Ö. Под утлом 70° к вертикальной оси ставилась батарея из шести ДРП калибра 76 мм. Оригинальной в этой установке была прицельная система, реагирующая на магнитное поле танка. Довести идею «до ума» немцы не успели.

Оригинальный вариант тяжелого самолета поля боя на базе серийного бомбардировщика ТБ-3 — Г-52 «летающая батарея» предложил П.И. Гроховский. Тяжелый штурмовик Гроховского представлял собой серийный самолет ТБ-3 с моторами М-17, на котором в носу фюзеляжа установили зенитную пушку калибра 76 мм образца 1931 г., а в крыльях — два полевых 76-мм орудия образца 1927 г. Штурмовик прошел государственные испытания в декабре 1935 г. Основное назначение самолета — огневое обеспечение десантной операции. Снаряды весом 6,5 кг. Дальность стрельбы — до 18 км. Наводка на цель обеспечивалась разворотом самолета. Для прицеливания перед козырьком летчика имелась планка с простейшим сетчатым прицелом. По заявлению конструктора, три пушки «летающей батареи» могли произвести до 27 выстрелов в минуту. Последнее вызывает сомнение, так как применяемые пушки не имели автомата заряжания. Кроме того, поскольку дальность до цели определялась практически на глазок, ожидать высокой эффективности от применения «летающей батареи» Гроховского все же не приходилось.

Не лучшим образом обстояли дела и с разработкой одномоторного бронированного легкого штурмовика Л Ш-1 ЦКБ завода № 39.

Согласно архивным документам, руководителем работ по созданию штурмовика ЛШ-1 так же, как и последующих за ним тяжелых штурмовиков ТШ-2 и ТШ-3, являлся Н.Н. Поликарпов, который, будучи руководителем бригады ЦКБ, в конце апреля 1930 г. получил задание на проектирование самолета-штурмовика. Активную помощь Н.Н. Поликарпову оказывал С.А. Кочеригин.

В дальнейшем, когда Поликарпов в сентябре 1930 г. по ложному обвинению «во вредительстве» был снят с должности, его место занял С.А. Кочеригин. Он достраивал штурмовики и занимался их доводкой.

Штурмовик Л Ш-1 (проект № 5 по плану ЦКБ) представлял собой одномоторный двухместный биплан с относительно слабой бронезашитой — сварное бронекорыто не прикрывало мотор сверху. Наступательное вооружение — состояло из двух синхронных пулеметов ПВ-1 для стрельбы вперед и четырех ПВ-1, наклонно установленных в фюзеляже под полом кабины стрелка стволами вниз под углом 30—60° (пулеметы имели возможность изменения угла установки на земле в пределах 30°) к продольной оси самолета для стрельбы вперед-вниз.

Наклонная установка батареи пулеметов ПВ-1, не обеспечивая высокой точности стрельбы, позволяла вести огонь по колоннам войск на марше с горизонтального полета, что в какой-то мере компенсировало недостаточный обзор вперед-вниз, характерный для самолетов подобной схемы.

Для защиты от нападения истребителей противника штурмовик имел заднюю оборонительную установку с двумя пулеметами ПВ-1. Бомбовое вооружение отсутствовало.

В процессе постройки Л Ш-1 посчитали, что бронирование и вооружение штурмовика недостаточные. В силу этого, а также из-за отсутствия мощного мотора и трудностей с доводкой подвижной пулеметной установки приняли решение свернуть все работы по этому самолету.

Чтобы хоть как-то выйти из создавшегося положения, ЦКБ завода № 39 принимает решение о переделке Л Ш-1 в тяжелый штурмовик с усиленным бронированием и вооружением, также заданный НТК ВВС. Новая машина получила обозначение ТШ-2 1-й вариант (проект № 6 по плану ЦКБ).

Макет ТШ-2 был построен в июле 1930 г., однако 30 ноября НТК ВВС КА утвердило новые ТТТ к самолету-штурмовику этого класса. В конструкцию ТШ-2 пришлось вносить определенные коррективы.

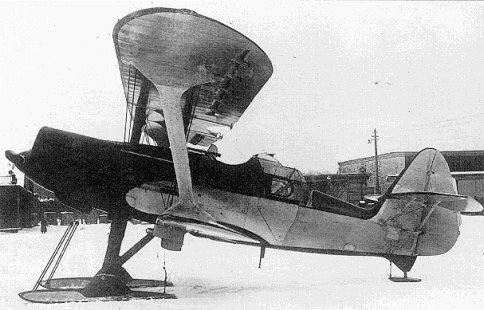

Тяжёлый штурмовик ТШ-2.

Носовая часть ТШ-2 была выполнена в виде бронекоробки, в которой размещались мотор BMW-6, закрепленный на стержневой мотораме, масло- и водорадиаторы, бензобаки, кабины пилота и стрелка. К бронекоробке на четырех узлах крепилась сваренная из стальных труб с проволочными растяжками хвостовая часть фюзеляжа, обтянутая полотном.

Бронекоробка собиралась из отдельных плоских и гнутых бронееегментов (всего 20 шт.) гомогенной брони, имеющей по толщине одинаковые физико-механические свойства. Поверхностей двояковыпуклой кривизны не было. Кабина стрелка замыкалась сзади вертикальной бронеплитой.

В районе мотора и у края кабины летчика борт мог открываться на шарнирах. Толщина брони: внизу — 6 мм, по бортам — 5 мм, сверху — 4 мм. Броневые листы, а также все узлы бронекоробки собирались на 6-мм болтах с потайной клепкой, так как автогенную сварку брони Ижорскому заводу освоить так и не удалось.

Подобная конструкция бронекоробки штурмовика не только придавала ей угловатый вид, ухудшая аэродинамику, но и затрудняла полное включение брони в силовую схему самолета и увеличивала его массу. Масса самой бронекоробки — 520 кг.

Вооружение новой машины состояло из двух синхронных пулеметов ПВ-1, установленных над мотором, двух батарей по четыре ПВ-1 под нижним крылом и спарки пулеметов ДА на турели у стрелка. Вместо пулеметной батареи могла подвешиваться «гранатница» (ящик на 300 ручных фанат). Работами по вооружению самолета руководил А.В. Надашкевич, работавший в то время у Н.Н. Поликарпова.

В начале 1931 г. начались летные испытания ТШ-2. На самолете летали Б.Л. Бухгольц, Ю.И. Пионтковский и М.А. Вол-ковойнов — все из НИИ ВВС КА.

При полетном весе 3300 кг ТШ-2 показал максимальную скорость полета 180 км/ч, что было явно недостаточно для самолета поля боя. Кроме этого, в полете сильно грелся мотор (температура масла доходила до 82°С, что было опасно, а эти-ленгликоля — до 125 -130°С). давления на рули были значительны, а в кабинах экипажа было очень жарко, велик был раз

бег и низкая скороподъемность. После 3—4 посадок приходилось менять амортизаторы шасси. Вооружение штурмовика оказалось недоведенным. В результате самолет возвратили на завод для проведения необходимых доработок.

Более совершенный вариант ТШ-2 с улучшенным бронированием и условиями охлаждения мотора — ТШ-2 2-й вариант (№ 21 по плану ЦКБ) прошел испытания в период с 2 ноября по 20 декабря 1931 г.

Штурмовик был вооружен двумя синхронными пулеметами ПВ-1 с боезапасом 1500 патронов. Подкрыльевые пулеметы (по четыре с каждой стороны) с целью улучшения аэродинамики располагались в утолщенной части нижнего крыла. На турели ТУР-7 устанавливался пулемет ПВ-1 с запасом 600 патронов. Под сиденьем летчика предусматривалась установка кассетного держателя.

Максимальная скорость с использованием взлетного режима работы мотора возросла до 213 км/ч. Скороподъемность самолета оставалась, как и прежде, низкой — 3,5 м/с, а полное время набора высоты 3000 м составляло 24 мин. Дальность полета — около 500 км. Время выполнения виража — 17—17,5 с. Разбег 160—180 м. Взлетный вес — 3225 кг. Вес брони — 532 кг. Тепловой режим мотора при использовании этиленгликоля был в норме.

По схеме самолет представлял собой биплан с выносом вперед верхнего крыла. Коробка планов соединялась N-образными стойками и была расчалена стальными лентами. Элероны были на верхних и нижних плоскостях. Задняя часть фюзеляжа выполнялась из стальных сварных труб с расчалками. Плоскости деревянные, покрытые полотном. Шасси из стальных труб. Амортизаторы из резиновых колец. Костыль управляемый.

Броня служила остовом фюзеляжа. Забронированы были экипаж, основные бензобаки и маслобаки, мотор, радиатор. Как отмечалось в отчете по госиспытаниям, мотор в передней нижней части не быт забронирован. В то же время радиатор был прикрыт регулируемыми жалюзи. Не был забронирован и пол кабины пилота.

Обзор вперед и вниз закрывался капотом мотора, вверх — верхним крылом, в стороны — боковинками брони у козырька. У летнаба был тоже плохой обзор. В результате, как отмечали военные летчики, заход на цель для второй атаки был затруднителен.

Согласно утвержденной правительством программы для воронежского авиазавода № 16 последний в течение 1932 г. должен был изготовить 70 штурмовиков ТШ-2 с мотором М-17 (тот же BMW-6, но производства завода № 26 в г. Рыбинске по лицензии) для производства полномасштабных войсковых испытаний.

В силу специфических особенностей мотора М-17 в серии возникли проблемы с его охлаждением, устранить которые быстро не удалось. Соответственно, заводские и государственные испытания первого ТШ-2 М-17 — эталона для серии, затянулись. Поэтому по согласованию с начальником У В ВС КА командармом Я.И. Алкснисом 23 апреля было принято решение временно ограничить постройку войсковой серии 10 самолетами с таким расчетом, чтобы за время их постройки НАГИ и НИИ ВВС успели дать окончательное заключение по результатам испытаний ТШ-2 М-17. После окончания заводских испытаний нового штурмовика в ЦАГИ, последний 29 мая был передан в НИИ ВВС для производства государственных испытаний. Однако в силу отмеченных выше недостатков военные не смогли принять штурмовик в качестве эталона для серии. В результате производство ТШ-2 М-17 в конце 1932 г. было прекращено на первых 10 экземплярах.

Позднее на одном из серийных ТШ-2 в качестве эксперимента установили более мощный W-образный отечественный мотор М-27. Машину испытывал Ю.И. Пионтковский. Лучше летать штурмовик не стал.

Параллельно работам по ТШ-2 на базе штурмовика Л Ш-1 был создан легкий одномоторный двухместный штурмовик ШОН (штурмовик особого назначения, № 23 по плану ЦКБ) с частичным бронированием (только снизу) мотора и кабины летчика. На самолете устанавливался мотор BMW-6.

Предполагалось, что этим штурмовиком будут вооружаться также и авиагруппы перспективных советских авианосцев, проектирование которых велось в это время. В частности, про

ект переоборудования учебного судна «Комсомолец» в учебный авианосец предусматривал базирование на корабле авиагруппы в составе 26 истребителей и 16 штурмовиков.

Вооружение ШОН предусматривало подвеску торпеды, а в сухопутном варианте состояло из счетверенной качающейся установки пулеметов ПВ-1, установленной в полу кабины стрелка, для стрельбы под углом вперед-вниз и назад, и 400 кг авиабомб. Оборонительное вооружение включало один пулемет для стрельбы назад.

Машина получилась довольно простой и дешевой в производстве. Сварная моторама крепилась к фюзеляжу на четырех болтах. Фюзеляж выполнялся из сварных углеродистых труб с поперечными проволочными растяжками и от кабины до конца фюзеляжа покрывался полотном. Конструкция крыльев деревянная, двухлонжеронная с полотняной обшивкой. Для удобства транспортировки и размещения самолета на палубе авианосца крылья отворачивались назад. Были внесены изменения и в конструкцию шасси.

Самолет был построен к 1 апреля 1931 г. и испытывался вплоть до лета следующего года. Первые же полеты показали, что при температуре окружающего воздуха 2ГС вода в системе охлаждения закипала. Завод перешел на этиленгликолевое охлаждение. Температура масла также была высокой. Несмотря на положительную общую оценку летных данных, в серию ШОН не запускался, так как надобности в нем уже не было. От создания авианосцев отказались, а для применения с сухопутных аэродромов вполне годились штурмовики-монопланы, имевшие лучшие скоростные качества.

ШОН (штурмовик особого назначения) на заводских испытаниях.

Отметим, что в создании ШОН кроме Н.Н. Поликарпова и С.А. Кочеригина, принимал участие и Д.П. Григорович.

Наиболее удачной попыткой создания штурмовика в этот период была разработка в 1933 г. одномоторного бронированного штурмовика ТШ-3 с мотором М-34, который представлял собой двухместный моноплан с низкорасположенным подкосным крылом и неубираюшимся шасси. Самолет вооружался десятью (две батареи по пять пулеметов) крыльевыми 7,62-мм пулеметами ШКАС (устанавливались в носках крыла), одним оборонительным пулеметом нормального калибра у стрелка на турели и 250 кг бомб (в трех отсеках по шесть осколочных бомб на каждой стороне крыла, между лонжеронами). Крупные авиабомбы, вы-ливные и химические авиаприборы подвешивались к балочным держателям. Максимальная бомбовая нагрузка составляла 400 кг.

Здесь следует сказать, что в 30-х годах вплоть до самой войны в ВВС Красной Армии химическое вооружение для штурмовиков было обязательным и считалось его основным видом оружия.

Бронезашита ТШ-3 была такой же, как и у его предшественников — бронекоробка из плоских кусков гомогенной брони, соединенных 6-мм болтами на дюралюминиевых угольниках. Передний броневой лист — 8 мм, низ, борта и задняя стенка — 6 мм, верх, кроме мотора, который сверху не бронировался, — 5 мм.

Внизу располагался выдвижной сотовый радиатор, закрытый 6-мм броней. Во время атаки радиатор полностью задвигался в фюзеляж, а охлаждение мотора осуществлялось через бронесовок (внизу за винтом) и щель за радиатором с пластинками жалюзи. Общий вес брони составлял 576 кг.

К весне 1934 г. ТШ-3 успешно прошел заводские испытания (летал В.К. Коккинаки), на которых показал максимальную скорость у земли 247 км/ч при полетном весе 3557 кг. Время набора высоты 3000 м составило 11 мин. Техническая дальность полета — 470 км.

Тяжёлый штурмовик ТШ-3 с мотором М-34.

В целом летные данные нового штурмовика были выше требований 1932 г., но для весны 1934 г. их сочли уже недостаточными. В силу этого, а также ввиду недоведенности системы охлаждения мотора машина серийно не строилась.

Неудачи всех попыток создать специальный бронированный штурмовик в этот период обуславливались, как нетрудно видеть, главным образом отсутствием мощных моторов, а также брони и других конструкционных материалов с высокими удельными весовыми и прочностными характеристиками. В результате все без исключения опытные штурмовики имели низкую тяговооружен-ность. Кроме того, практически так и не удалось решить проблему надежного охлаждения моторов, помещенных в броню.

Следующим крупным недостатком штурмовиков была очень низкая боевая эффективность вследствие плохого обзора вперед-вниз. Дело в том, что в этот период времени основным и практически единственным тактическим приемом для самолетов-штурмовиков была атака наземных целей с бреющего полета на предельно малой высоте, тогда как угол обзора вперед-вниз был крайне малым. Например, у ТШ-2 он не превышал Г, и пилот при полете на высоте 15 м мог видеть только те цели, которые находились на удалении от самолета не менее

1000 м. При этом ни о какой прицельной стрельбе из пулеметов говорить, конечно, не приходилось.

Таким образом, несмотря на привлечение в конце 20-х — начале и середине 30-х годов к работам по созданию бронированного штурмовика нескольких авиационных ОКБ, специальный самолет поля боя создан не был.

По этой причине штурмовые авиачасти Красной Армии продолжали оснащаться серийными самолетами-разведчиками, приспособленными для ведения штурмовых действий.

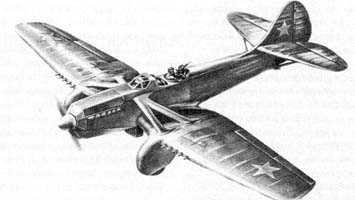

Так, после принятия на вооружение ВВС КА легкого бомбардировщика и разведчика Р-5 М-176 (взлетная мощность 680 л.с.) конструкции Н.Н. Поликарпова и организации его крупносерийного производства появился и его штурмовой вариант. Причем первые образцы появились в строевых частях, где технический состав своими силами устанавливал на Р-5 дополнительные пулеметы и бомбодержатели, превращая их таким образом в легкий небронированный штурмовик. За основу брали систему вооружения, отработанную ранее на штурмовом варианте самолета Р-1.

В 1932 г. заводу № 1, который строил самолеты Р-5, было дано задание на разработку легкого штурмовика Р-5Ш. На нем для атаки войск противника предусматривались четыре пулемета ПВ-1 (по два на каждой плоскости нижнего крыла, закрытых обтекателем) и один синхронный пулемет ПВ-1 в носовой части фюзеляжа. У летнаба устанавливалась спарка пулеметов ДА-2 на турели ТУР-5. Бомбовое вооружение включало бомбодержатели Дер-5 с 40 замками. Нормальная бомбовая нагрузка штурмовика считалась 320 кг, в перегрузку — 400 кг (40 АО-10). Применение бомб калибра 100 кг и выше не предполагалось. Химическое вооружение ничем не отличалось от варианта для серийных самолетов Р-5 и состояло из четырех выливных

ВАП-4 или двух дымовых ДАП-100 авиаприборов. Бронирование самолета не предусматривалось.

В стандартном варианте Р-5Ш М-176 развивал максимальную скорость горизонтального полета у земли 202 км/ч и на высоте 3000 м — 192 км/ч. Высоту 3000 м штурмовик набирал за 30 мин.

Серийный выпуск Р-5Ш на заводе № 1 начался в 1933 г., но основная масса самолетов была построена в 1934 г. В общей сложности в строевые части передали 261 самолет Р-5Ш. Сколько самолетов Р-5 было доработано непосредственно в частях до стандарта серийного штурмовика, определить сложно. Дело в том, что переделке подвергались самолеты разных серий и лет выпусков.

Известно, что для Р-5Ш разрабатывалась подвижная пулеметная установка с управлением из кабины летнаба. Однако положительных результатов, несмотря на целый год упорного труда, получить не удалось. Поэтому в 1933 г. проект закрыли.

В 1935 г. выпустили некоторое количество легких штурмовиков Р-5ЛШ, которые представляли собой штурмовой вариант другой модификации Р-5 — Р-5ССС, или ССС (скоростной, скороподъемный, скорострельный).

От Р-5Ш он отличался главным образом улучшенной аэродинамикой (коэффициент лобового сопротивления был снижен в 1,37 раза), более мощным мотором М-17ф (взлетная мощность 715 л.с.) и усиленным вооружением.

Стрелковое вооружение машины состояло из четырех пулеметов ШКАС (800 патронов) внутри нижнего крыла (по два пулемета в каждой плоскости). При этом для уменьшения габаритов установки пулеметы положили набок. Такая батарея за счет большей скорострельности пулеметов ШКАС в сравнении с ПВ-1 (1500 выстр./мин. против 750 выстр./мин.) обеспечивала секундный залп в два раза мощнее, чем у Р-5Ш. Поэтому на Р-5ЛШ от синхронного пулемета ПВ-1 отказались.

Лёгкий штурмовик Н.Н.Поликарпова Р-5Ш с мотором М-17б.

Бомбовая нагрузка самолета (200—500 кг) размешалась как на внешней, так и на внутренней подвеске в двух небольших

бомбоотсеках под кабиной летчика. Под крылом находились ухваты четырех бомбодержателей Дер-31, балки которых выполнялись вместе с нервюрами и находились внутри крыла. На Дер-31 можно было подвешивать бомбы калибра от 50 до 250 кг. В двух фюзеляжных бомбоотсеках размещались 20 бомб калибра 8—10 кг. Надо сказать, самолет выгодно отличался широким ассортиментом бомб. В него входили осколочные АО-8, АО-8М2, АО-10, АО-25, зажигательные ЗАБ-1. а также и фугасные бомбы как новой системы М2 — ФАБ-50, ФАБ-100 и ФАБ-250, так и старой — АФ-32 и АФ-82. При этом допускалась подвеска ротативно-рассеивающей бомбы РРАБ-250, снаряжаемой мелкими осколочными бомбами.

Химическое вооружение не изменилось. Те же стандартные четыре ВАП-4 или два ДАП-100.

Вместо спарки пулеметов ДА на Р-5ЛШ установили один ШКАС на турели ТУР-8 с боекомплектом 1000 патронов. Новая турель оказалась легче в управлении и более маневренной. К тому же ленточное питание пулемета ШКАС резко повысило практическую скорострельность в бою.

Аэродинамика Р-5ЛШ и общая отделка самолета были значительно лучше. На шасси устанавливались обтекатели. В узлах крепления стоек и подкосов имелись зализы. Бомбодержатели заделывались в крыло. Кроме того, в стойках шасси были введены масляно-воздушные амортизаторы. В результате скорость Р-5ЛШ, по сравнению с Р-5Ш, возросла на 25—30 км/ч, а потолок — на 2000 м.

Имеются сведения о проведении работ по вооружению Р-5ЛШ тремя пушками калибра 20 мм, но до практической реализации дело не дошло. Существовал вариант с кассетами на два пулемета, устанавливаемыми под нижним крылом.

В 1933 г. конструкторский коллектив во главе с С.А. Кочеригиным создает легкий самолет-разведчик ЛР с мотором М-34 (взлетная мощность 750 л.с).

Штурмовики Р-5ССС с мотором М-17ф 81-й авиабригады, 1936 год.

Самолет представлял собой одномоторный двухместный полутораплан смешанной конструкции. По схеме он в целом повторял поликарповский Р-5 и имел то же вооружение. Однако благодаря более мошному мотору, несколько лучшей аэродинамике, меньшим геометрическим размерам и полетному весу ЛР М-34 имел лучшие летные данные не только в сравнении с Р-5, но и с некоторыми современными ему истребителями, например, И-5.

При полетном весе 2426 кг максимальная скорость полета ЛР у земли составила 271 км/ч, а на высоте 5000 м — 247 км/ч. Высоту 3000 м ЛР набирал за 7,3 минуты. Дальность полета — 700 км. Время виража — 17 с.

Стрелковое вооружение разведчика состояло из одного синхронного пулемета ПВ-1 у летчика и одного оборонительного ШКАС на турели у летнаба. Нормальная бомбовая нагрузка — 200 кг (8×25 или 2×100 кг).

После установки в 1934 г. на втором опытном экземпляре Л Р более мощного и высотного мотора М-34Н с нагнетателем (взлетная мощность 835 л.с.) летные данные улучшились.

При полетном весе 2590 кг ЛР М-34Н имел максимальную скорость у земли 282 км/ч, а на высоте 4000 м — 319 км/ч. Время подъема на высоту 3000 м составило 6 мин. Время виража на высоте 1000 м — 17 с. Радиус действия на высоте 3000 м — 340 км. Длина разбега составила 210 м.

С нормальной бомбовой нагрузкой максимальная скорость самолета у земли уменьшалась до 273 км/ч, а на высоте 3700 м — до 303 км/ч.

Лёгкий разведчик С.А.Кочеригина ЛР

Государственные испытания ЛР М-34Н прошел с высокой оценкой. Самолет вполне мог рассматриваться в качестве легкого небронированного штурмовика-разведчика. Но в этом случае наступательное вооружение требовалось усилить.

В отчете по госиспытаниям, утвержденным начальником УВВС КА командармом Я.И. Алкснисом 3 октября 1934 г., указывалось, что обзор из кабины летнаба ограничен, имеется тенденция к рысканию на пробеге и взлете, самолет разворачивает влево. При этом особо отмечалось, что представленный на испытания самолет выполнен заводом № 39 весьма небрежно, с плохой отделкой внешней поверхности и т.д.

Несмотря на выявленные недостатки, военные рекомендовали запустить ЛР М-34Н в серийное производство в варианте легкого штурмовика-разведчика при условии доведения самолета до состояния эталона. Кроме того, предлагалось разработать новую экранированную турель, увеличить радиус действия на высоте 3000 м до 400 км и максимальную скорость полета на высоте 4000 м — до 360 км/ч.

И все же в серию кочеригинская машина запущена не была. Предпочтение было отдано легкому штурмовику P-Z, являвшемуся глубокой модификацией массового разведчика Р-5, но меньших размеров и с редукторным мотором М-34РН (взлетная мощность 825 л.с).

При полетном весе 3150 кг максимальная скорость P-Z составляла 276 км/ч, а время подъема на высоту 3000 м составляло 6,6 мин.

Вооружение P-Z включало один синхронный пулемет ПВ-1 у пилота, один ШКАС у летнаба на турели (на первых 50 экземплярах типа ТУР-32, на последующих — ЭТУР-8) и нормальную бомбовую нагрузку 300 кг (в перегрузку — 500 кг). Бомбы подвешивались на восьми подкрыльевых балках Д-2 с замками Дер-31.

Кабина летчика на этой машине, в отличие от предыдущих модификаций Р-5-го, была выполнена закрытой со сдвигающимся назад фонарем. Турель оборонительной огневой точки находилась в общем обтекателе с фонарем.

В отличие от кочеригинского самолета P-Z был строг в пилотировании и требовал повышенного внимания летчика, особенно на посадке, а также имел много недостатков в оборонительном вооружении. По комплексу летно-боевых качеств P-Z У большинства летного состава популярностью все же не пользовался. Важным преимуществом P-Z являлась освоенная серийным заводом (имеется в виду завод № 1) технология производства, которая по сравнению с Р-5 практически не менялась. В то же время для серийного выпуска ЛР требовалось серьезное переоснашение ряда цехов завода.

Лёгкий штурмовик Р-Z.

Штурмовики Р-5Ш, ССС и P-Z состояли на вооружении штурмовых авиабригад и полков Красной Армии до конца 30-х годов. За это время они успели принять участие в боевых действиях в Китае, в Испании, у озера Хасан, на Халхин-Голе и на Карельском перешейке.

Общим недостатком всех штурмовых вариантов Р-5, как показал боевой опыт, являлись низкая скорость, слабое наступательное вооружение и отсутствие бронезащиты экипажа, мотора и его систем, а также других жизненно важных элементов конструкции самолета. Это существенно снижало его боевую живучесть, особенно в условиях сильного противодействия огневых средств ПВО и истребительной авиации противника.

Эти недостатки и определили тактические приемы применения разведчиков-штурмовиков, которые заключались в нанесении штурмовых ударов по наземным целям с одного захода на максимальной скорости с предельно малых высот (5—25 м) и с подскока на высоту 150—200 м.

Ясно, что такие атаки в должной мере эффективными быть не могли (удар — скоротечный, прицеливание — затруднено), особенно при действиях по бронетехнике, долговременным оборонительным сооружениям и т.д.

Боевое применение штурмовых вариантов Р-5 было достаточно эффективным лишь в тех случаях, когда имелось усиленное прикрытие своей истребительной авиацией и при слабом противодействии противника, В остальных случаях разведчики-штурмовики Несли ощутимые потери.

«Войсковой самолет»

К началу 1935 г. Красная Армия как с точки зрения организационной, так и количественно бесспорно была сильнейшей в мире. В ней насчитывалось около 1.5 млн солдат и офицеров, до 5 тыс. танков и свыше 6 тыс. самолетов.

Значительно раньше, чем в Германии и в других странах, в составе Красной Армии были сформированы крупные мотомеханизированные корпуса и парашютно-десантные части. В период 1932—1934 гг. было создано четыре мотомеханизированных корпуса, переименованных впоследствии в танковые. По штату в корпусе числилось 490 танков. К этому времени ни в одной другой армии мира не было подобных танковых формирований в руках командующего фронтом. В Германии лишь в 1937 г. после изучения опыта Красной Армии приступили к созданию моторизованных корпусов примерно такого же состава.

Постановлением Реввоенсовета СССР от 23 марта 1932 г. была принята доктрина ВВС КА, коренным образом пересмотревшая основы организации и боевого применения авиации. Отныне строительство ВВС КА подчинялось идее массированного применения авиации как основной формы стратегического и оперативно-тактического использования воздушных сил. При этом определившееся боевое значение и техническое развитие ВВС переводило их «из оружия вспомогательного назначения, которое они по существу занимали до сих пор, на роль самостоятельного рода войск». Предполагалось, что с началом войны вся наличная боевая авиация Красной Армии в оперативном взаимодействии с другими родами войск, «особенно с мотомеханизированными соединениями, стратегической конницей и морскими силами», будет массироваться для самостоятельных действий по завоеванию господства в воздухе, дезорганизации тыла противника, срыва мобилизации и сосредоточения его войск, а также для уничтожения его морского флота.

В соответствии с этими задачами тяжелая и другие виды авиации организационно сводились в крупные соединения, обеспечивающие по своему боевому составу и средствам управления самостоятельное решение оперативных задач.

Легкобомбардировочная и штурмовая авиация сводились в авиабригады в составе 3—4 эскадрилий (включая истребители), предназначенные главным образом для решения таких самостоятельных задач «как разрушение аэродромов и разгром воздушных сил противника, разрушение железнодорожных узлов, мостов, складов и уничтожение живой силы на поле боя».

Истребительная авиация, «помимо органичного включения ее в воздушные соединения как средство непосредственной обороны боевой авиации, в составе бригады отдельных эскадрилий, обеспечивает господство в воздухе на важнейших оперативных направлениях и во взаимодействии с другими средствами ПВО обороняет тыловые районы и пункты».

Тяжелобомбардировочная авиация сводилась в воздушные корпуса.

Войсковую и корабельную авиацию предполагалось «содержать в виде отдельных отрядов и звеньев для производства тактической разведки, корректировки артогня, связи и ПВО».

Кроме этого, «для решения стратегических задач» авиация могла сводиться «в воздушные армии из всех видов и родов авиации, имея в составе такой армии 3—4 корпуса тяжелобомбардировочной авиации, 2—3 бригады легкобомбардировочной и штурмовой авиации, 2—3 бригады истребителей».