Несостоявшиеся перехватчики Сухого Часть 4 Истребитель-перехватчик на базе самолета Т-58М

24 января 1961 г. ЦК КПСС и СМ СССР постановили принять на вооружение авиации ВС СССР истребитель-бомбардировщик Су-7Б, а также

«…обязали ГКАТ, ГКРЭ и ГКОТ в целях дальнейшего расширения возможностей боевого применения истребителей-бомбардировщиков обеспечить создание по ТТТ МО СССР, согласованных с исполнителями, навигационно-прицельной системы и провести необходимые работы по модернизации самолета Су-7Б, …»

с предъявлением опытного образца модифицированного Су-7Б на совместные испытания в IV квартале 1962 г.

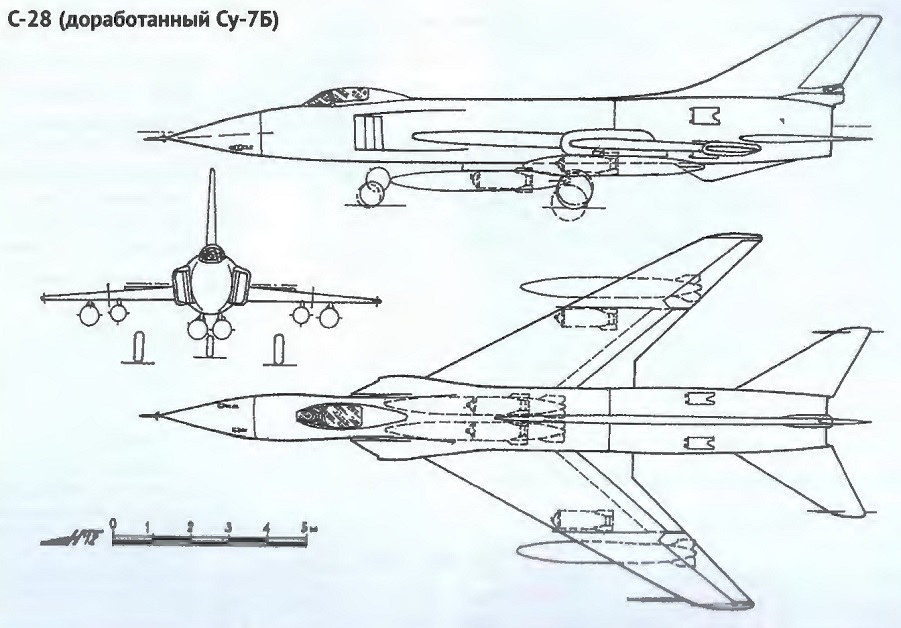

В первом полугодии 1962 г. ОКБ-51 совместно с разработчиками проводились расчетно-теоретические работы и увязка всех элементов навигационно-прицельной системы (НПС) «Пума» на модифицированном самолете Су-7Б (заводской шифр С-28).

В III квартале работы по проектированию самолета были приостановлены из-за отсутствия необходимых технических характеристик и габаритных чертежей от основных разработчиков системы (НИИ-131, НИИ-33 и др.).

В связи со срывом сроков разработки новой НПС в СМ СССР направили проект постановления о переносе сроков создания системы на 1964 г.

В то же время предварительные данные о структуре «Пумы» и ее функциональной системе, значительное увеличение габаритов и массы (на 1200-1300 кг) системы вызвали необходимость создания новой глубокой модификации самолета Су-7Б (заводской шифр С-6).

В течение 1963 г. ОКБ-51 проводило расчетно-теоретические, компоновочные и экспериментальные работы по выбору оптимальных параметров конструкции.

В июне 1963 г. ОКБ-51 получило предварительные ТТТ на самолет С-6 и совместно с ВВС подготовило проект постановления правительства о создании истребителя-штурмовика С-6 с двумя ТРД Р21Ф-300 (Р=7200 кгс) и НПС «Пума-6».

Во втором полугодии 1963 г. разработали эскизный проект и построили макет С-6.

Разработка систем самолета вызывала необходимость создания ряда новых изделий, которые, в связи с отсутствием постановления правительства, смежными организациями к разработке не принимались, что в свою очередь тормозило проектно-конструкторские работы.

Комиссия ВВС, рассмотревшая эскизный проект и макет С-6, выдвинула более высокие ТТТ к самолету, что привело к переработке теоретических и компоновочных чертежей.

В связи с дополнительными требованиями МО СССР по сокращению длины разбега и пробега, в 1964 г. ОКБ-51 приступило к разработке предварительного эскизного проекта принципиально нового истребителя-штурмовика Т-58М с четырьмя дополнительными двигателями РД-36-35 и с НПС «Пума». Аналогичное задание было поручено ОКБ-155.

27 октября 1964 г. состоялось заседание Президиума НТС ГКАТ СССР, на котором представители ОКБ-51 и ОКБ-155 доложили о проработке:

- истребителя-штурмовика на базе самолета Т-58 с двумя маршевыми двигателями Р27Ф-300 и четырьмя подъемными РД-36-35, со взлетной массой 22-23 т, максимальной скоростью полета у земли, равной 1350-1400 км/ч и оснащенного ПHC «Пума»;

- истребителя-штурмовика на базе самолета Е-155 с двумя ВД-19 и крылом изменяемой геометрии, со взлетной массой 31-32 т, максимальной скоростью полета у земли, равной 1350-1400 км/ч и оснащенного ПНС «Пума».

Предлагался и промежуточный вариант этого самолета с фиксированным крылом и четырьмя дополнительными двигателями РД-36-35.

НТС одобрил проведенные в ОКБ заводов №51 и №155 проработки проектов истребителей-штурмовиков и поручил комиссии, составленной из членов НТС, подготовить проект постановления ЦК КПСС и СМ СССР о разработке на заводе №51 проекта на базе самолета Т-58, а на заводе №155 – проекта на базе самолета Е-155 с крылом изменяемой геометрии.

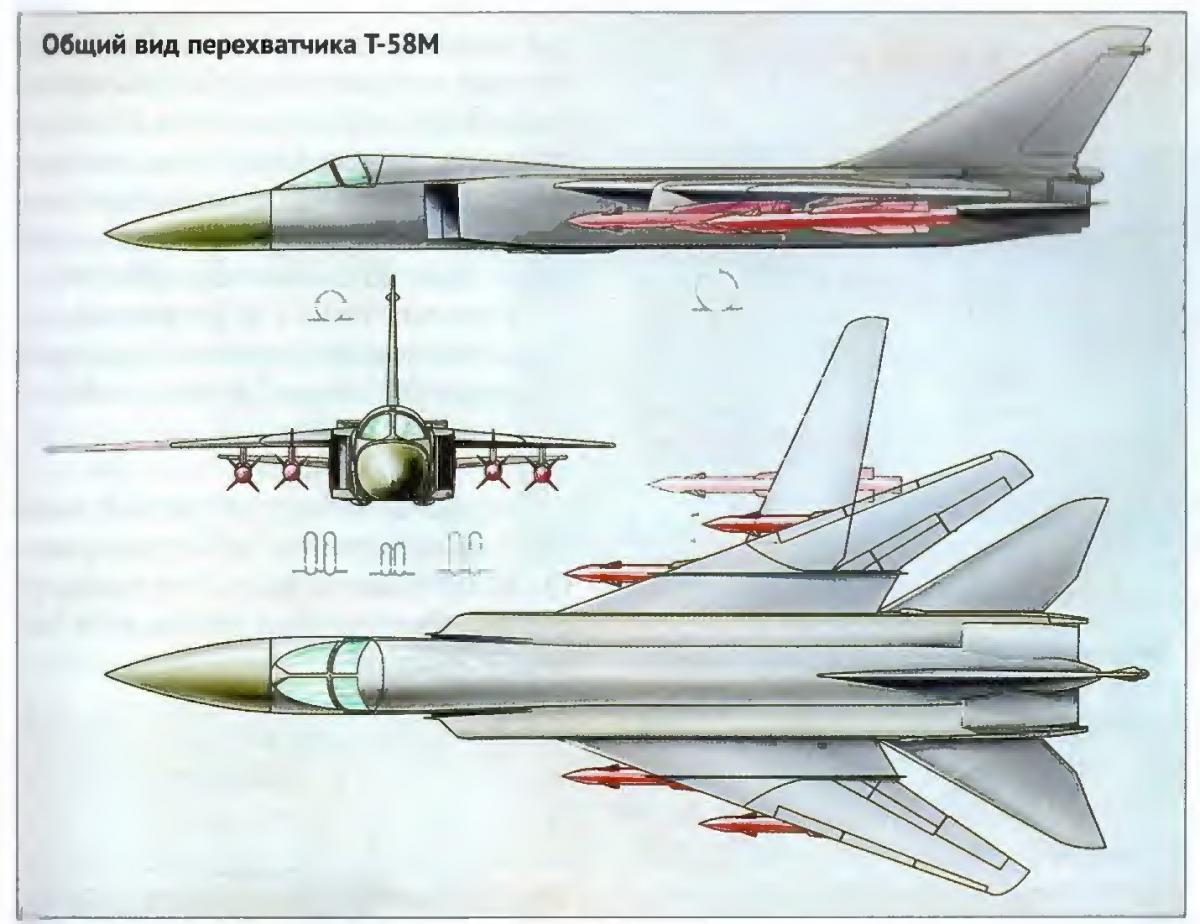

На ранних этапах проектирования предполагалось, что новая машина, получившая шифр Т-58М, будет иметь компоновочную схему, крыло и оперение самолета Су-15.

Однако по мере проработки компоновки становилось очевидным, что массово-габаритные характеристики «Пумы» не укладываются в размерность самолета Су-15. Поэтому было принято решение о разработке нового фюзеляжа самолета. Компоновка этого варианта была завершена осенью 1964 г. Главным конструктором самолета назначили Е. С. Фельснера.

24 августа 1965 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление о создании на базе истребителя-перехватчика Су-15 истребителя-штурмовика Т-58М, которому был присвоен шифр Т-6.

ТТТ ВВС к Т-58М были подписаны Главкомом ВВС Главным маршалом авиации А. К. Вершининым 14 февраля 1966 г. ТТТ предусматривали Создание самолета с 2×АЛ-21Ф (Р=8900 кгс) и 4×РД-56-55 (Р=2500 кгс).

В середине марта 1966 г. эскизный проект и макет самолета Т-6 был рассмотрен представителями ВВС.

Осенью 1966 г. опытное производство приступило к постройке двух экземпляров Т6-0 и Т6-1. Кроме того, еще три экземпляра планировалось построить на НАЗ.

К моменту окончания постройки Т6-1 у коллектива ОКБ были не только результаты проектировочных расчетов и продувок моделей, но и опыт летных испытаний дополнительной силовой установки на экспериментальном самолете Т-58ВД. Такой самолет был в 1965 г. переоборудован из опытного перехватчика Т-58-1. На нем в средней части фюзеляжа вместо части топливных баков были смонтированы три подъемных двигателя РД-36-35. В июле 1966 г. начались его летные испытания. Через год, 9 июля 1967 г., уже после завершения заводских летных испытаний, летчик-испытатель Е. С. Соловьев продемонстрировал машину на авиационном параде в Домодедово.

Постройку первого опытного экземпляра Т6-1 завершили в конце мая 1967 г. Временно на самолете были установлены ТРД Р27Ф2-300, а подъемные двигатели не устанавливались, 2 июля 1967 г. летчик-испытатель ОКБ B.C. Ильюшин впервые поднял Т6-1 в воздух.

Следует отметить, что еще весной 1967 г. в ОКБ начались проработки варианта самолета Т-6 с крылом изменяемой стреловидности Т6-2И (Су-24). Они явились продолжением того задела, который был выполнен в начале 1960-х гг.

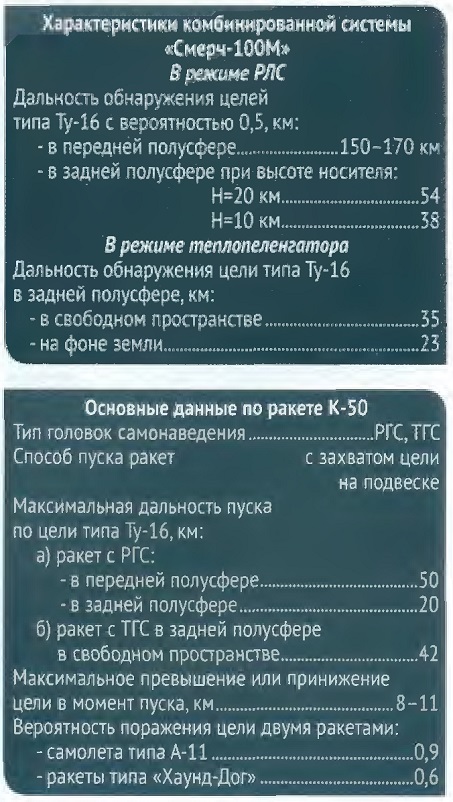

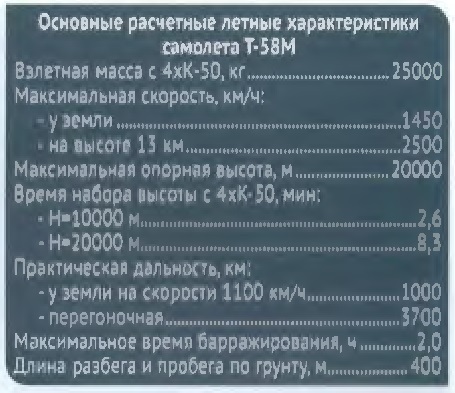

Взяв за основу вариант самолета с крылом изменяемой стреловидности и проведя предварительную совместную проработку, ОКБ-51 и ОКБ-339 (Главный конструктор Ф. Ф. Волков) пришли к выводу, что самолет Т-58М при замене части блоков прицельно-навигационной системы «Пума-А» блоками системы управления реактивным оружием «Смерч-100М» может быть использован в качестве истребителя-перехватчика, вооруженного четырьмя ракетами К-50.

Самолет Т-58М с указанной системой вооружения представлял собой авиационно-ракетный комплекс перехвата (АРКП), позволявший поражать самолеты и крылатые ракеты противника с эффективной отражающей поверхностью σэф = 3÷10 м², летящих со скоростями до 3700 км/ч на высотах до 30000 м, а также летящих у земли со скоростями до 1800 км/ч на высотах 30-50 м. Вероятность перехвата воздушной цели с σэф = 10 м², летящей на высоте 30000 м со скоростью 3600 км/ч, при наведении перехватчика в системе «Воздух-М» равнялась 0,7-0,8, а цели с σэф = 3-5 м², летящей со скоростью 1800 км/ч на высоте 50 м – 0,6-0,7. Комплекс перехвата мог использоваться для работы в системах наземного наведения «Воздух-1» и «Электрон», а также для полуавтономных действий при отсутствии сплошного поля оповещения и наведения во внутренних и приграничных районах страны.

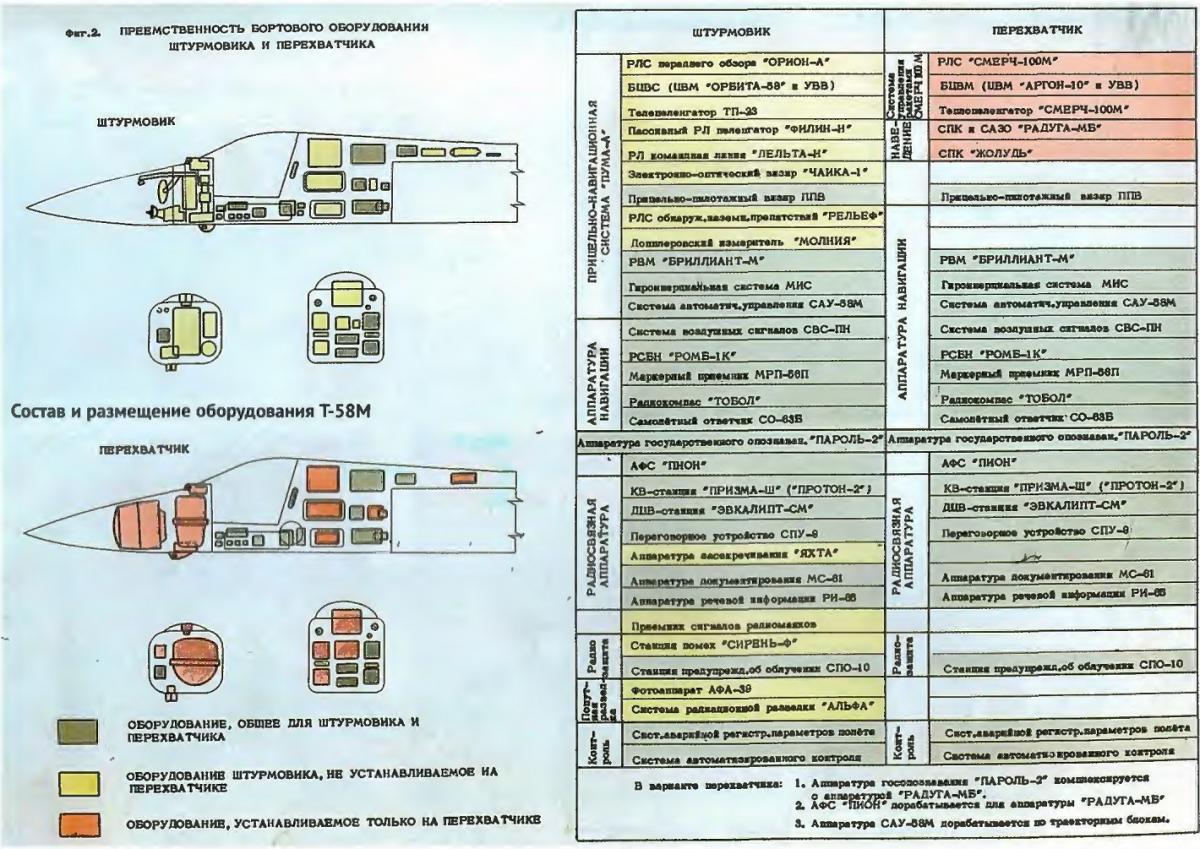

Примечательно, что значительная часть оборудования самолета Т-58М как перехватчика, так и штурмовика, одинакова. Конструкция и компоновка самолета Т-58М позволяли при установке на нем аппаратуры перехватчика не менять мест размещения оборудования, являющегося общим. Специальная аппаратура перехватчика могла устанавливаться вместо специальной аппаратуры штурмовика на освобождающихся местах в головной части фюзеляжа Использование в качестве штурмовика и истребителя-перехватчика одного и того же самолета с единым планером, силовой установкой и бортовыми самолетными системами могло быть экономически целесообразно, так как АРКП создавался на базе уже готового к испытаниям самолета. При этом:

- сокращались затраты на изготовление опытных экземпляров самолета (из-за использования имеющейся оснастки, увеличения опытной партии, экономии на статических испытаниях и др.);

- сокращались затраты на проведение испытаний и доводку опытных образцов самолета-перехватчика;

- сокращались сроки и затраты на внедрение в серийное производство, в связи с использованием одинаковой оснастки и единых технологических процессов;

- удешевлялось серийное производство самолетов за счет увеличения их количества в серии;

- удешевлялась эксплуатация в связи с сокращением номенклатуры комплектующих изделий и средств обслуживания, состоящих на снабжении в частях ВВС и ПВО;

- облегчалось освоение самолета техническим составом;

- сокращались затраты на подготовку и обучение летного состава.

В состав АРКП входили:

а) двухместный истребитель-перехватчик Т-58М с крылом изменяемой геометрии с двумя двигателями Р-27Ф2-300,

б) Комбинированная теплорадиолокационная система управления реактивным оружием «Смерч-100М», состоящая из:

- РЛС кваэинепрерывного излучения;

- обзорно-прицельного теплопеленгатора;

- БЦВМ «Аргон-10»;

- аппаратура сонмещенной телевизионной индикации управления системой и встроенного автоматизированного контроля;

в) система ракетного управляемого вооружения, состоящая из ракет К-50 с РГС и ТГС. Также могли быть использованы управляемые ракеты с ТГС — Р-8, Р-8М1, Р-98, К-58, К-23 и К-13, последние подвешивались на специальные пусковые устройства, устанавливаемые взамен пусковых устройств ракет К-50;

г) система пушечного вооружения, включавшая в себя стационарную бортовую скорострельную авиационную пушку АО-19 калибра 23 мм с темпом стрельбы 10000-12000 выстр./мин. с боекомплектом 500 патронов и электрическую систему управления стрельбой. Предусматривалась возможность установки четырех пушек АО-19 в подвесных гондолах с боекомплектом по 400 патронов на каждую пушку. Ракеты и пушки подвешивались на четырех подкрыльных узлах подвески.

Силовая установка самолета состояла из двух двигателей Р-27Ф2-300 со статической тягой 9400 кг каждый. Топливо в количестве 11500 л размещалось в герметичных баках-отсеках фюзеляжа и крыла.

В зависимости от высоты и скорости цели, перехватчик для атаки должен был набрать опорную высоту: 14- 20 км при перехвате высотной цели или 8-10 км при перехвате низковысотной цели. На опорной высоте производилось обнаружение, опознавание и захват цели РЛС «Смерч-100М», после чего по команде, выработанной на борту, перехватчик выполнял прицельную горку или прицельное пикирование, устраняя ошибки наведения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, и затем осуществлял пуск ракет.

Максимальный по запасу топлива рубеж перехвата днем в СМУ при атаке в ППС должен был составлять 900 км.