Некоторые особенности структуры российской армии в МВИ

0

В силу исторических условий развития, структура вооруженных сил России в МВИ была достаточно сложной, даже можно сказать запутанной, что сильно усложняло (и порой сознательно) работу иностранных разведок.

Понять, насколько реально подготовлены к боевым действиям те или иные части и соединения российской армии было довольно сложно, мало того, для иностранных разведок было сложно даже составить полное представление о том, какое количество соединений планируется развертывать по мобилизационному плану.

Ниже даны некоторые пояснения, которые могут помочь разобраться в этом вопросе.

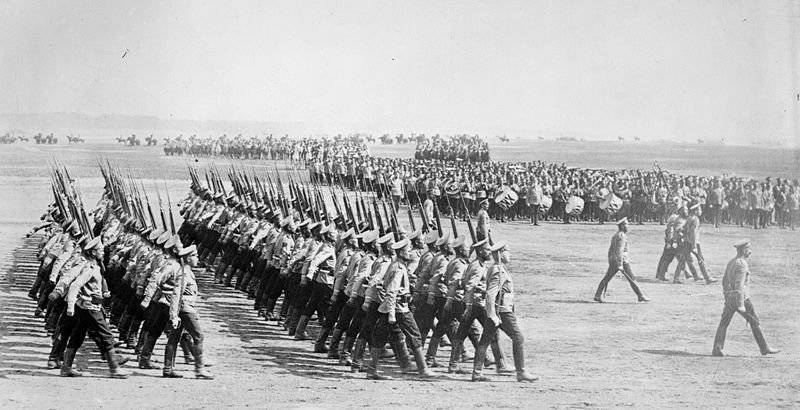

Регулярная армия.

Это самое понятное и тут все как у всех.

Делилась на полевые, крепостные и резервные войска.

Полевые войска традиционно назывались по-разному в зависимости от ТВД.

Так, на европейском ТВД были пехотные дивизии, а на остальных стрелковые.

В мирное время существовало несколько различных штатов — от почти развернутых (в которых не хватало только тыловиков), до кадрированных (когда имелся лишь минимальный набор офицеров и еще меньший — рядового и унтер-офицерского состава).

Крепостные войска составляли основу укрепленных районов — в них входили пулеметно-артиллерийские части составляющие гарнизоны укреплений, артиллерия, подвижные танковые, противотанковые и инженерные части.

Кроме укрепрайнов существовали крепости. По сути, они представляли собой в мирное время склады вооружений, но при мобилизации планировались к развертыванию как объединения войск корпусного размера.

Резервные войска представляли собой в мирное время склады с комплектом вооружения. При мобилизации они должны были разворачиваться в полноценные соединения.

Особые части и соединения

Наименование «особые» получили части и соединения, которые действовали в составе вооруженных сил других стран (союзников конечно).

Подобные части и соединения существовали в составе армий всех европейских союзников России, а так же в Персии, и на Дальнем Востоке (Китай, Корея, Тибет).

Инородческие части и соединения

В данном случае подразумевались части и соединения, которые комплектовались, главным образом из иностранных граждан. Российских военных в них было очень немного, и они занимали лишь основные руководящие посты.

Причем эти части не следуют считать аналогами наемников.

Они создавались с целью подготовки кадров для вооруженных сил союзных государств, с ведома и согласия их правительств.

Большая часть таких соединений была создана на Дальнем и Ближнем Востоке.

Кроме непосредственных союзников, одна дивизия было укомплектована гражданами Афганистана.

Кроме того, несколько соединений на Ближнем Востоке было укомплектовано арабами и ассирийцами.

Казачье войско.

В этом различий с реалом практически нет. Стоит лишь заметить, что к 30-м годам, казаки окончательно перестали быть легкой кавалерией. В составе казачьего войска появились объединения армейского масштаба, пехота, танковые части, артиллерия, авиационные и воздушно-десантные части.

Кроме того, количество казачьих войск много больше, чем в реале, за счет появления новых войск и из-за сохранения некоторых войск, которые в реале были ликвидированы — Дунайское, Бугское.

Национальные войска.

Хотя нечто аналогичное было в реальной российской армии, в МВИ к концу 30-х национальные войска были созданы в значительно большем масштабе.

Причем, в это понятие входило сразу несколько сильно различающихся типов соединений.

Соединения, как правило, имевших в названии слово «туземные», создавались по аналогии с казачьими, из числа жителей некоторых народов Кавказа, Средний Азии и Сибири, не владевших русским языком и пр. Принцип отбора, такой же, как в реале — только там их освобождали от службы, а здесь формировали специальные соединения. Командный состав был наполовину русский (так же из украинцев, белорусов и пр.) владевших местным языком, наполовину из местных, прошедших обучение в специальных военных училищах.

Такой подход дал возможность существенно увеличить численность вооруженных сил (а в реале ведь даже во Вторую Мировую войну, в СССР эту часть населения не использовали).

Уровень подготовки большей части соединений был невысок, но одновременно в эту категории войск входили части и соединения с давними традициями и по сути являвшихся элитными.

Кроме того, к национальным относилось небольшое число соединений, комплектовавшихся переселенцами (ранее можно сказать беглыми) из европейских стран, главным образом славянами. Они были во многом аналогичным казакам, но не относились к казачьему войску. Пехота традиционно именовалась пандурами, кавалерия — арнаутами.

К национальным войскам относились так же вооруженные силы следующих образований:

Бухарский эмират и Хивинское ханство. Формально они были независимы и имели свои вооруженные силы, но реально их части и соединений входили в состав Туркестанской армии России.

Великое княжество Финляндское. В случае войны они формировали собственные соединения, которые по закону могли входить в состав российских вооруженных сил, но не имели право покидать территорию Финляндии. Стоит заметить, что немалое число финнов служило в российской армии на добровольных началах (для этого им достаточно было сообщить о своем желании). Ну и конечно они могли поступать в военные заведения и становиться офицерами российской армии.

Ополчение

Ополчение так же, как и в реале состояло из двух категорий.

Из ратников 1-й категории формировались бригады, которые должны были войти в состав регулярных сил и использоваться, в случае необходимости, в боевых действиях.

Из ратников 2-й категории формировались отдельные дружины, которые планировались для использования только в тылу, или, в качестве вспомогательных тыловых частей на фронте (если они окажутся в зоне боевых действий).

Но кроме этого в составе ополчения существовали, так называемые добровольческие части. Они формировались из числа представителей наиболее патриотически настроенного населения, прошедшего службу в вооружены силах. В мирное время они занимались военных делом в свободное от основных занятий время (участие в таких частях всячески поощрялось властями), а при мобилизации должны были служить именно в этих частях и соединениях.

Причем это была не только пехота. Были и механизированные части, созданные при заводах, которые были вооружены устаревшими образцами бронетехники, но модернизированных энтузиастами до сравнительно высокого уровня.

Были и авиационные части. Средств для добровольцев не жалели.

Хотя добровольческие части и соединения относились к ополчению, они реально являлись отборными, элитными.

Причем эти, не маленькие (пять дивизий, две бригады и отдельны части) элитные войска никак не учитывались иностранными разведками.

Береговые части флота.

В этом мире обеспечение безопасности побережья полностью возлагалось на флот.

Для этого были созданы береговые войска, которые в мирное время существами как резервные — имелся комплект вооружения и незначительное число персонала его обслуживающего. В военное время же развертывались целые войсковые объединения, причем не только с целью обороны. Так, Крымский корпус береговой обороны формировался не для обороны Крыма, а для удержания Босфора, как второй эшелон десантной операции по захвату Проливов.

Эти войска обязательно стоит учитывать при оценке сил сухопутных войск — 11 дивизий, 10 бригад, отдельные части, включая 8 бронеходных и бронетракторных батальонов — не шутка. Но формально они в состав сухопутных войск не входили, а числились во флоте, в числе вспомогательных сил. То есть их иностранные разведки тоже могли не разглядеть.

Пограничная стража

Подчинялась министерству финансов.

В военное время, пограничные части, оказавшиеся в зоне боевых действий, переходили под командование армии (или флота) и должны были послужить основой для формирования войск охраны тыла.

Кроме того, у Пограничной Стражи имелись и свои войска. Для охраны КВЖД были сформированы войсковые части. В случае начала военных действий на дальневосточном ТВД планировалось развертывание Заамурской армейской группы в составе 3 дивизий, 2 бригад и отдельных частей, которая могла действовать как полноценное объединений сухопутных войск.

Министерство внутренних дел и жандармский корпус.

МВД занималось обеспечение порядка внутри страны, формируя Войска внутренней стражи.

Жандармский корпус формировал шесть отдельных жандармских дивизионов, задачей которых была контрразведывательная деятельность.