Мир погибшего Чингиз-хана. Часть 32. Покорение половцев

Предыдущие части

Со времён походов Владимира Мономаха не было столь успешных войн с половцами. Половцы в данный период времени переживали процесс становления государства, появлялись города, начало развиваться земледелие. Это не могло не сказаться на боеспособности половецких орд. Со времён хана Кончака она заметно упала. Кроме того, предыдущие Саруханские атаманы, которые не имели сыновей, заложили бомбу под атаманством в виде, скажем так, дурацкого закона о престолонаследии. И эта бомба рванула в 1315 году. Саруханское атаманство потеряло независимость. На время или навсегда – время покажет.

1292 – Умирает Кончак Даниилович (1264 – 1292) Тмутараканьский. Новой атаманшей Тмутаракани становится его дочь Валерия Кончаковна (1287 – 1336). К слову, Валерия была замужем за Ростиславом Юрьевичем (1286 – 1326) Ухтомским (Белозёрско-Моложское княжество).

1298 – Умирает Ярослав Васильевич (1271 – 1298) Шуйский. Так как детей у него нет, то Шуйский стол до поры остаётся свободным, пока в 1321 году его не занимает его племянник Ярослав Фёдорович (1321 – 1393).

1301 – Умирает Артак Даниилович (1278 – 1301) Беловежский. Беловежский стол наследует его жена Христина Давидовна (1278 – 1334) Чёрновежская.

1301 – Умирает Ольга Дмитриевна (1261 – 1301) Токсобичская. Новым атаманом Токсобича становится её сын Роман Изяславич (1292 – 1350) Ковненский. Он же наследник Ковненского стола и сын Изяслава Мстиславича (1260 – 1331) Ковненского.

1303 – Умирает Диана Дмитриевна (1265 – 1303) Сутойская. Новым Сутойским атаманом становится её сын Юрий Яромирович (1286 – 1312) Ярославльский, сын Яромира Владимировича (1265 – 1314).

1304 – Умирает Андрей Александрович (1255 — 1304) Стародубский. Новым Стародубским князем становится Фёдор Дмитриевич (1291 – 1324) Ярополчский. Стол в Ярополче поначалу бесхозный. Но со временем, в 1314 году, его занимает его сын Александр Фёдорович (1314 – 1357).

Расклады по Стародубскому княжеству (вассал Саруханского атаманства):

Стародуб — Фёдор Дмитриевич (1291 – 1324), сын Дмитрия Александровича (1250—1294);

Вязники — Михаил Андреевич (1277 – 1322), сын Андрея Александровича (1255 — 1304), женат на Болеславе Андреевне (1278 – 1338), дочери Андрея Борисовича (1245 – 1295) Смоленского;

Ярополч — Александр Фёдорович (1314 – 1357), сын Фёдора Дмитриевича (1291 – 1324), внук Дмитрия Александровича (1250—1294);

Шуя — Ярослав Фёдорович (1321 – 1393), сын Фёдора Дмитриевича (1291 – 1324), внук Дмитрия Александровича (1250—1294);

Судога — Борис Андреевич (1284 – 1314), сын Андрея Александровича (1255—1304);

Данилов — Всеволод Дмитриевич (1292 – 1349), сын Дмитрия Александровича (1250 — 1294);

Ундол — Юрий Дмитриевич (1293 – 1333), сын Дмитрия Александровича (1250—1294).

1307 – У Слупского князя, что в Померании — Владимира Мстиславича (1278 – 1344) умирает жена Феодора Романовна (1278 – 1307) Новосильская.

1308 – Вторым браком сочетались Владимир Мстиславич (1278 – 1344) Слупский (Померания) и Христина Давидовна (1278 – 1334) Чёрновежская.

1309 – Умирает Ростислав Борисович (1268 – 1309) Оршский (Смоленское княжество). Так как детей у него нет, стол занял его племянник Богуслав Ратиборович (1303 – 1373), сын Ратибора Святославича (1275 – 1345) Хлепеньского.

1310 – Умирает Великий атаман Сарухани Давид Сутоевич (1236 – 1310). По закону следующим Великим атаманом, а точнее атаманшей должна стать Анастасия Боняковна (1247 – 1315), жена Всеволода Мстиславича Торопецкого (1243 – 1312). Однако потомки Сутоя I Юрьевича (1208 – 1282), когда-то узурпировавшие власть, посчитали, что закон работает только начиная с этого атамана. И они выдвинули своего Великого атамана – Анастасию Дмитриевну (1269 – 1311) Кончаковскую. Так как в данный момент Анастасия Боняковна (1247 – 1315) в политическом смысле в Саруханском атаманстве ничего из себя не представляла, да и была далеко от Сарухани, то никто особо не противился. Новой атаманшей стала Анастасия I Дмитриевна (1269 – 1311). Так как у Анастасии I детей не было, то город Кончак остался без атамана.

1311 – Умирает Великая атаманша Саруханская Анастасия I Дмитриевна (1269 – 1311). Вероятно отравление. Новой атаманшей была провозглашена её сестра Лариса Дмитриевна (1273 – 1318) Устьхопёрская. Однако на момент смерти Анастасии I, Ларисы Дмитриевны (1273 – 1318) не было в атаманстве. Она была со своим мужем в далёком Китеже.

В это время в Сарухани появляется забытая всеми Иеремия Сутоевна (1243 – 1315), последний оставшийся пока в живых потомок Сутоя Юрьевича (1208 – 1282). Как раз в этом году умер её муж Святослав Романович (1240 – 1311) Литовский, и после похорон она прибыла в Сарухань, так сказать узнать, как там дела. Узнав, что её год назад «прокинули» с престолом, а теперь престол снова пуст, она заявляет свои права. Против никого не оказалось. В этом деле серьёзно поспособствовала сильная литовская дружина, прибывшая в Сарухань вместе с Иеремией.

1311 – Пользуясь бардаком в Саруханском атаманстве и тем, что атаманша Донецка – Надежда Дмитриевна (1278 – 1354) постоянно находится за тридевять земель, у своего мужа, в Юрге, Христина Давидовна (1278 – 1334) Бело-Чёрновежская нападет на Донецк и занимает его. Все донецкие половцы признают Христину Давидовну своим атаманом.

1312 – Черновежско-Ольвийская война. Аппетит приходит во время еды. Христина Давидовна (1278 – 1334) решает захватить последнее атаманство, которое расположено между её западными и восточными владениями – Ольвию. Однако тут не всё так просто. Ольвийская атаманша – Варвара Давидовна (1279 – 1329) находилась на месте в Ольвии, и к ней на помощь пришли мазовецкие полки её сына Олега Олеговича (1299 – 1324) Вилковского. Начало войны было целиком и полностью на стороне черновежских половцев. Пока к ольвийцам не присоединились мазовецкие полки во главе с Олегом Олеговичем, черновежцы одерживали одну победу за другой. Как итог начального этапа военной кампании – захват Ольвии. Однако Варвара Давидовна (1279 – 1329) с оставшейся половецкой ордой отошла в Новую Ольвию.

Вскоре в Новую Ольвию прибывает её сын Олег Олегович (1299 – 1324) Вилковский с полками из Мазовии. Что порадовало Варвару, так это то, что в Новую Ольвию прибыли не только вилковские полки, но и другие полки из Мазовии вместе с опытными воеводами. Их туда направил Мазовецкий князь Мстислав Романович (1280 – 1320), который посчитал, что победа Варвары будет для него очень выгодной, так как таким образом новым атаманом Ольвии может стать его вассал Олег Олегович и Мазовия получит очень мощного союзника.

Собрав достаточно сил, ольвийские половцы совместно с мазовшанами двинулись навстречу черновежцам. На реке Березань встретились две армии. Мазовецкие воеводы решили раньше времени не показывать черновежцам истинной силы своей армии, и часть мазовецких витязей скрыли в одной из многочисленных степных балок. Это и сыграло решающую роль. В тот момент, когда, казалось, победа более многочисленных черновежских полков неизбежна, на поле появились мазовецкие латники и решили исход битвы. Черновежцы на берегах Березани потерпели полное поражение.

После Березаньской победы ольвийцы двинулись к Чёрной веже и вскоре взяли её в осаду. Несмотря на то, что Черновежский гарнизон был более чем многочисленный, сказалось неумение степняков сражаться на стенах. В результате решительного штурма город Чёрная Вежа был взят. Христина Давидовна (1278 – 1334) сумела бежать из города на корабле. А Черновежское атаманство было присоединено к Ольвийским владениям. Таким образом, все земли к западу от Днепра принадлежали Варваре Давидовне (1279 – 1329) Ольвийской.

1315 – Русско-Саруханская война. После вхождения Торопецкого княжества в состав Русской империи, жена последнего независимого Торопецкого князя, покойного Всеволода Мстиславича (1243 – 1312) – Анастасия Боняковна (1247 – 1315) оказалась в Галиче. Там у неё были встречи с какими-то высокопоставленными имперскими боярами, которых заинтересовал тот факт, что она является законной наследницей Саруханского престола. В итоге родилась идея посадить её на Саруханский престол. Тем более что договорились о поддержке её кандидатуры с половиной половецких атаманов.

Все западные земли с центром в Ольвии согласились поддержать притязания Анастасии на престол (тут мы помним, какую неоценимую услугу оказали, совсем недавно, мазовецкие полки в Черновежско-Ольвийской войне). Также на стороне Анастасии согласился выступить Роман Изяславич (1292 – 1350) Токсобичский, он же Ковненский. Тут, я думаю, всё и так ясно: Роман Изяславич – прямой вассал Русского императора.

Кроме этого, Христина Давидовна (1278 – 1334) Беловежская и Кира Даниловна (1277 – 1349) Кировская пообещали держать нейтралитет, насколько это будет возможно. Эти две атаманши решили так себя вести, так как они были замужем, соответственно, Христина за Владимиром Мстиславичем (1278 – 1344) Слупским (Померания), а Кира за Василием Андреевичем (1277 – 1355), князем Старой Руссы.

Русь давно не ходила в половецкие степи. Поэтому в поход собирались основательно. Местом сбора была назначена столица Галич. И там собрались полки Литовские и Мазовецкие, Волынские и Туровские, Полоцкие и Смоленские, Киевские и Черниговские. Куманские полки должны были соединиться с ольвийцами в Ольвии.

Однако в начале, узнав о готовящемся походе, ещё до вступления русских в половецкие степи Кобяк Дмитриевич (1256 – 1332) Староосколский захватывает Токсобич. Роман Изяславич (1292 – 1350) Ковненский вынужден был отступить в Черниговскую землю.

Кобяк Дмитриевич начал его преследование и вышел к городку Девицк. В результате решительного штурма Девицк был взят. В ходе штурма погиб Девицкий князь Владимир Глебович (1268 – 1315). Роману Изяславичу (1292 – 1350) же удалось спастись.

Далее половцы Кобяка огнём и мечом прошлись по Курской земле, но крупных городов они не взяли. А когда нависла опасность над Саруханью с юга, вынуждены были из Курской земли уйти.

На юго-западе же очень успешно действовали объединённые кумано-ольвийские полки. В самом начале войны они вышли к Самаре (современный Днепропетровск), которые после непродолжительной осады взяли. Далее, Ярослав Святославич (1270 – 1338) Куманский, командовавший объединёнными кумано-ольвийскими полками, взял небольшую крепость Берестов, на пути к Сарухани.

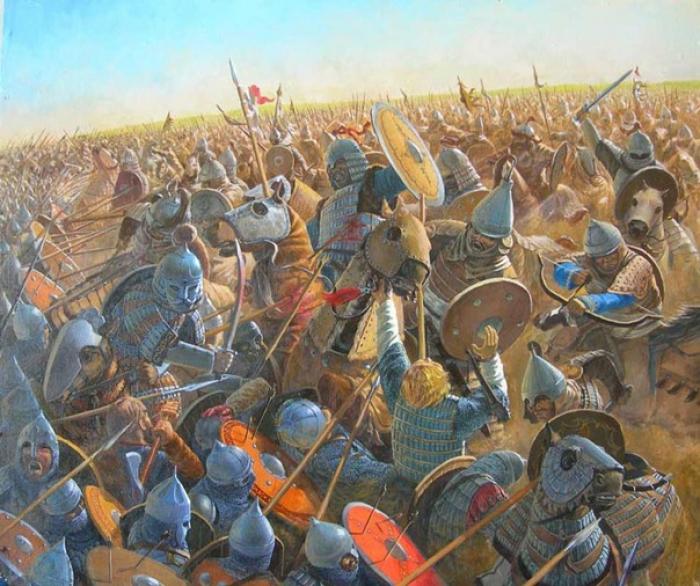

Однако всё это были, если можно так выразиться, бои местного значения. Генеральное сражение, определившее исход войны, произошло в районе городка Гадяч на реке Псёл. В нём встретились основные русские силы под руководством императора Изяслава II и основные половецкие войска.

Битва была на редкость кровавой, длилась два дня, в результате русские одержали решительную победу. Однако и русским битва далась не дёшево. В результате сражения погиб Святослав Борисович (1252 – 1315) Смоленский.

Вскоре русские полки оказались уже под стенами Сарухани. Первый штурм Сарухани половцам удалось отбить, с большими потерями для русских. В ходе штурма погиб Дмитрий Мстиславич (1274 – 1315) Карачевский.

Однако практически сразу за первым штурмом последовал второй. Он длился два дня, и в его результате Сарухань удалось взять. Иеремии Сутоевне (1243 – 1315) удалось бежать на восток, сначала в Белую Вежу, а потом в Астрахань.

Далее русские полки так и продолжили воевать автономно. Кумано-ольвийские полки Ярослава Святославича (1270 – 1338) Куманского двинулись на восток, а императорские полки – на северо-восток.

У Ярослава Святославича дела шли не очень успешно. В районе населённого пункта Каменный Брод он потерпел поражение от половцев и вынужден был отступить на запад к Самаре.

А вот у имперцев всё шло более чем успешно. Они одерживали победу за победой и захватили последовательно Сутойск, Старый Оскол, Токсобич и в заключение Кончак.

После захвата северо-восточных областей атаманства имперские полки объединись с куманами и ольвийцами и двинулись на юго-восток.

Первым успехом объединённых полков был штурм и взятие Усть-Хопёрска. Затем был взят Киров. После чего имперские полки повернули на Астрахань. Однако тут их ждала небольшая неудача. Один из смоленских полков попал в засаду и был полностью уничтожен. Но это не помешало русским полкам подойти под стены Астрахани и взять её в осаду. После месячной осады Астрахань была взята. В ходе штурма Иеремия Сутоевна (1243 – 1315) отказалась уходить из города и была убита.

Таким образом, за год всё Саруханское атаманство было покорено. Саруханской атаманшей стала Анастасия Боняковна (1247 – 1315), которая, естественно, принесла вассальную присягу Русскому императору Изяславу II.

Правда, незадолго после окончания войны Анастасия Боняковна скончалась – военные тяготы подорвали здоровье довольно пожилой женщины. Новым Саруханским атаманом стал её сын Владимир Всеволодович (1273 – 1330) Торопецкий. Что интересно, ему и вассальную присягу давать не пришлось. Он и так был вассалом Изяслава II.

Став Великим атаманом, Владимир Всеволодович (1273 – 1330) издал новый закон о престолонаследии. Согласно этому закону в Саруханском атаманстве вводились точно такие же правила, как в Русской Империи. То есть женщины снова теряли права на престолы.

Теперь по распределению столов в Саруханском атаманстве. Все лояльные атаманы остались на своих местах. Уделы же всех атаманов, воевавших против Руси, были присоединены к уделам лояльных атаманов. Ну женщины, там где они всё ещё правили, остались на своих местах.

Стоит коротко остановиться на то, что представляли из себя половецкие степи в начале 14 века. В этот период шёл процесс, так сказать, оседания половцев, а точнее формирования оседлой нации. Города стали формироваться на месте зимних половецких становищ. Реальных городов в средневековом понимании этого слова было всего несколько. Это безусловно Сарухань, крупнейший город атаманства, ещё городами можно считать Белую и Чёрную Вежу, Ольвию, Тмутаракань, Сурож и, пожалуй, Старый Оскол. Все остальные были, по сути, укреплёнными деревнями – станицами. В этих «городах» невысокий частокол огораживал невысокие саманные избы под соломенными крышами. В городах по-прежнему жила в основном половецкая знать и её прислуга, которая состояла из потомков русских и других рабов, угнанных в прошлые годы. В центре города обычно располагалась бревенчатая церковь и деревянные или кирпичные атаманские палаты. Всё выглядело достаточно скромно. Как и положено, города окружали поля, на которых работали потомки пленных.

Расклады по Саруханскому атаманству:

Сарухань – Владимир Всеволодович (1273 – 1330), сын Анастасии Боняковны (1247 – 1315) и Всеволода Мстиславича (1243 – 1312) Торопецкого.

Черновежско-Ольвийское атаманство:

Ольвия – Варвара Давидовна (1279 – 1329), вдова Ратибора Мстиславича (1279 – 1308) Вилковского.

Уделы: Чёрная Вежа, Галац, Лерич, Новая Ольвия.

Тмутаракань – Валерия Кончаковна (1287 – 1336), дочь Кончака Данииловича (1264 – 1292). Замужем за Ростиславом Юрьевичем (1286 – 1326) Ухтомским (Белозёрско-Моложское княжество).

Удел: Сурож (Крым).

Сутойск – Сутой Даниилович (1274 – 1337), женат на Марии Дмитриевне (1274 – 1317) Ярополчской.

Белая Вежа – Христина Давидовна (1278 – 1334) Черновежская, замужем за Владимиром Мстиславичем (1278 – 1344) Слупским (Померания).

Уделы: Донецк, Астрахань

Токсобич – Роман Изяславич (1292 – 1350) Ковненский, сын Изяслава Мстиславича (1260 – 1331) Ковненского (Литовское княжество).

Уделы: Старый Оскол, Кончак, Сутойск.

Киров – Кира Даниловна (1277 – 1349), замужем за Василием Андреевичем (1277 – 1355, Старая Русса).

Сутойск-Кубанский – Юрий Яромирович (1286 – 1312) Ярославльский, сын Яромира Владимировича (1265 – 1314).

Устьхопёрск – Лариса Дмитриевна (1273 – 1318), замужем за Всеславом Володарьевичем (1273 – 1308) Китежским (Владимирское княжество)

Ну а теперь остановимся на том, кто занял столы в русских княжествах, князья которых погибли в ходе похода на половцев.

После смерти Святослава Борисовича (1252 – 1315) Смоленского, смоленский стол занял его сын (у предыдущих Смоленских Великих князей сыновей не было) Пересвет Святославич (1274 – 1341) Воротынский. А Воротынский стол занял его племянник (сыновей у него тоже не было) Богуслав Ратиборович (1303 – 1373) Оршский, сын Ратибора Святославича (1275 – 1345) Хлепеньского. Ну а в Орше сел его брат Вартислав Ратиборович (1308 – 1338)

Расклады по Смоленскому княжеству:

Смоленск – Пересвет Святославич (1274 – 1341), сын Святослава Борисовича (1252 – 1315) Дрогобужского.

Лучин – Василько Глебович (1276 – 1319), сын Глеба Борисовича (1250 – 1303) Лучинского.

Солодовничи – Святополк Святославич (1305 – 1344), сын Святослава Борисовича (1252 – 1315) Смоленского.

Кричев – Всеслав Глебович (1281 – 1333), сын Глеба Борисовича (1250 – 1303) Лучинского.

Вопск – Василий Фёдорович (1271 – 1332), сын Фёдора Борисовича (1252 – 1295).

Дорогобуж – Всеслав Глебович (1281 – 1333), сын Глеба Борисовича (1250 – 1303) Лучинского.

Орша – Вартислав Ратиборович (1308 – 1338), сын Ратибора Святославича (1275 – 1345) Хлепеньского.

Ельня – Ярослав Твердиславич (1299 – 1369), сын Твердислава Святославича (1278 – 1301).

Вязьма – Владимир Святославич (1283 – 1356), сын Святослава Игоревича (1260 – 1318) Кукейносского.

Можайск – Василий Фёдорович (1271 – 1332), сын Фёдора Борисовича (1252 – 1295) Бортицкого.

Воротынск – Богуслав Ратиборович (1303 – 1373), сын Ратибора Святославича (1275 – 1345) Хлепеньского.

Хлепень – Ратибор Святославич (1275 – 1345), сын Святослава Борисовича (1252 – 1315) Дрогобужского.

Мстиславль – Демьян Глебович (1283 – 1345), сын Глеба Борисовича (1250 – 1303).

Изяславль – Рогволод Глебович (1277 – 1348), сын Глеба Борисовича (1250 – 1303) Лучинского. Женат на Анастасии Андреевне (1277 – 1305) Рыльской.

Бортицы – Евстафий Глебович (1279 – 1350), сын Глеба Борисовича (1250 – 1303) Лучинского.

Пропойск – Ярослав Святославич (1278 – 1352) и Твердислав Святославич (1278 – 1301), братья-близнецы, сыновья Святослава Борисовича (1252 – 1315) Солодовнического. Ярослав Святославич женат на Христине Давидовне (1278 – 1334) Чёрновежской.

Следующие Смоленские князья:

Ратибор Святославич (1275 – 1345)

Ярослав Святославич (1278 – 1352)

Девицкий стол (Курское княжество) занял сын покойного Владимира Глебовича (1268 – 1315) – Всеволод Владимирович (1315 – 1353). Стоит отметить, что на момент своего вхождения на престол он был грудным младенцем.

Ну и в заключение о том, кто же занял Карачевский стол (Черниговское княжество) вместо погибшего Дмитрия Мстиславича (1274 – 1315). Им стал его сын Фёдор Дмитриевич (1304 – 1330).

Что касается русских княжеств, вассальных Саруханским атаманам, то они теперь с радостью перешли в подчинение напрямую Русскому императору. Тем более пред глазами у князей стоял пример Торопецкого княжества, которое очень неплохо выиграло от вхождения в состав Русской Империи.

Таким образом в состав Русской Империи вошли Муромо-Рязанское, Стародубское и Раменско-Покровское княжества.