Первые два десятилетия ХХ века во всех странах характеризовались бурным развитием средств вооруженной борьбы, в том числе и борьбы на море. Благодаря конструкторской мысли и прозорливости некоторых руководителей и военачальников в море были выведены линкоры (дредноуты и сверхдредноуты), линейные крейсера и крейсера-скауты, турбинные эсминцы и подводные лодки, набирали мощь носители палубной авиации. Именно в этот период были спроектированы и заложены корабли, получившие название «Лексингтон» и «Саратога», благодаря которым мир еще задолго до Второй мировой войны получил несколько примеров того, какой может стать «война за океан».

Об авианосце «Лексингтон» и его систершипе «Саратога» написано немало: имеются и отечественные работы, и зарубежные, в сети Интернет любой желающий также может найти необходимую информацию. Поэтому мы попробуем, не претендуя на оригинальность и исключительность, систематизировать данный материал и представить вам, уважаемые читатели, эти корабли. Интересно, что за свою не очень длительную историю «Лексингтон» успел несколько раз побывать «первым» кораблем, а также собрать несколько других рекордов – как положительных, так и отрицательных. Обычно историю авианосца «Лексингтон» начинают с Вашингтонского соглашения 1922 года. Но мы несколько раздвинем временные рамки, так как «Леди Лекс» (так прозвали «Лексингтон» американские моряки) начал свою карьеру военного корабля не авианосцем, а линейным крейсером.

Следует отметить, что гонка морских вооружений, в которую включилось большинство крупных стран мира с момента закладки и ввода в строй «Дредноута», не прошла мимо США. Более того, можно встретить утверждения, что все-таки первым «дредноутом» был не английский, а американский линкор «Мичиган». И в целом, для таких утверждений есть свои основания, тем более что американские кораблестроители активно включились в «гонку вооружений». И неудивительно, что уже к началу Первой мировой войны в состав американского флота вошли 10 «дредноутов», построенных пятью сериями, и в ходе войны строительство новых кораблей продолжилось. Тем самым американская промышленность освоила серийное строительство крупных линейных кораблей, а американский флот приобрел опыт их эксплуатации.

В то же время, в отличие от англичан и немцев, США не строили линейные крейсера – американские моряки предпочитали пусть тихоходные, но хорошо бронированные линкоры. Однако к 1908 году и морское министерство США приняло решение о проектировании кораблей такого класса. Было разработано несколько проектов, которые так и не были воплощены – руководство американского флота продолжало отдавать предпочтение хорошо бронированным линкорам с мощной многочисленной артиллерией. К реальной работе по проектированию линейного крейсера для американского флота приступили только в 1911 году под впечатлением проекта линейного крейсера «Конго», который начал строиться в Англии для японского Императорского флота. В военно-морских кругах обратили внимание на тот факт, что в будущих военных противостояниях американскому флоту придется столкнуться в первую очередь с Японией, а не с западноевропейскими странами.

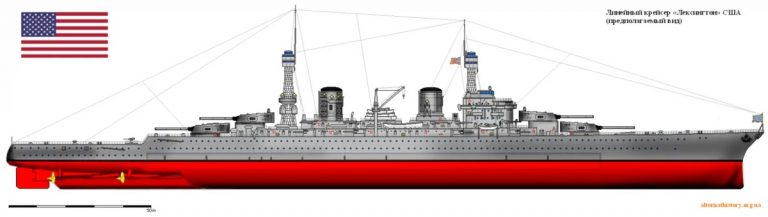

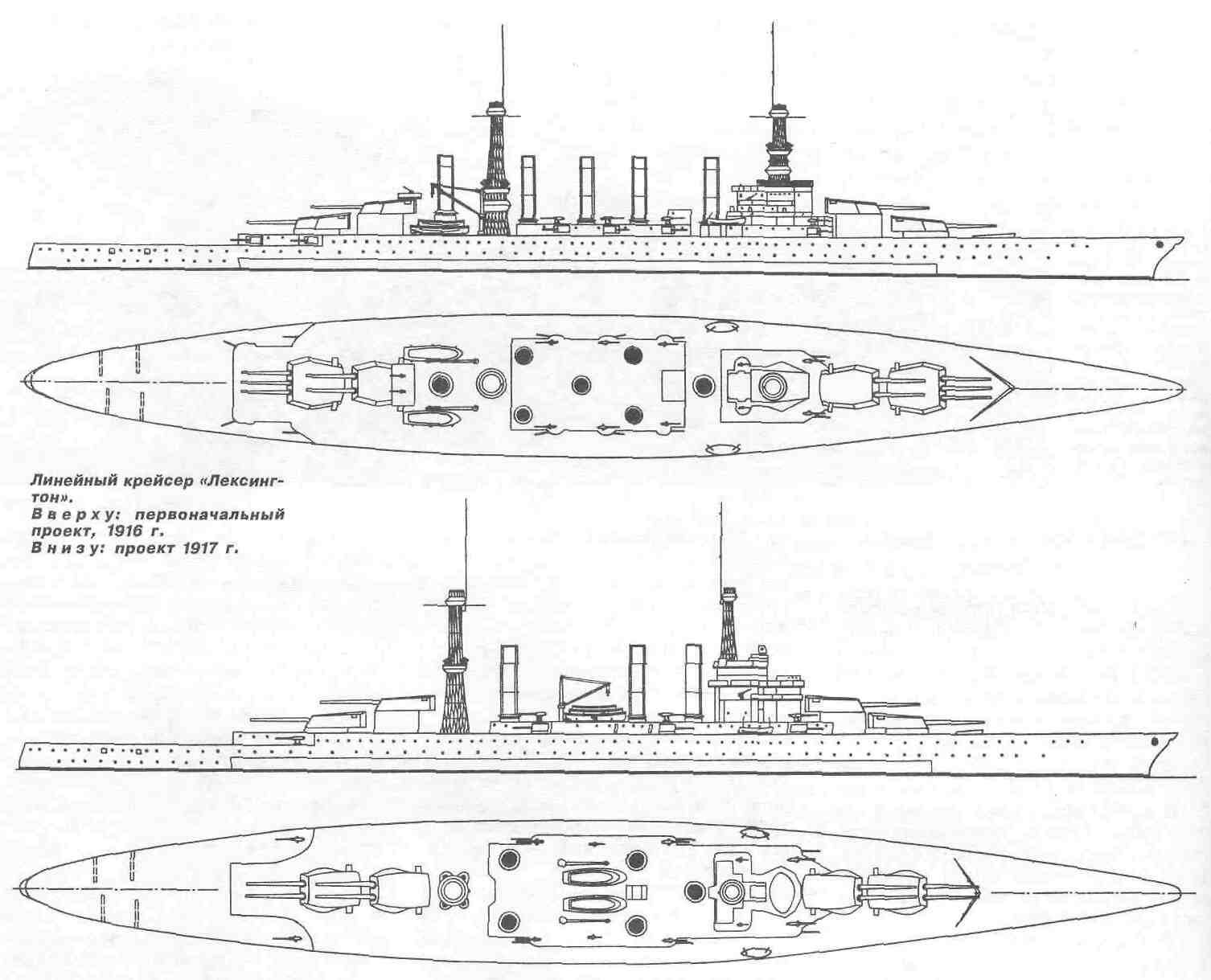

Варианты проектов линейного крейсера «Лексингтон», проект 1916 г. вверху, 1917 г. внизу

Если более детально рассмотреть предлагаемые варианты, то выделяют несколько проектов:

— проект линейного крейсера 1911 года – водоизмещение свыше 30000 т; скорость хода 29 узлов; вооружение 4х2-356-мм и 24-152-мм орудий; бронирование – по аналогии с ЛК типа «Невада», с учетом принципа «все или нечего».

— варианты измененного проекта 1911-1912 года: водоизмещение и вооружение – как и у предшественника; толщина броневого пояса – 203, 280 и 356 мм; дальность плавания – 8 000, 7 000 и 5 000 миль соответственно; скорость хода – 32, 29 и 26 узлов.

— проект линейного крейсера «американский «Конго» 1912 года: основные ТТХ – как и у предшественников, но дальность хода – 8 000 миль, максимальное бронирование – 203 мм.

Однако и в этом случае проектирование не вышло за рамки предварительных работ. Для того, чтобы проектирование линейного КР для флота США стало реальностью, потребовались победы английских линейных крейсеров у Фолклендов, успехи немецкого «Гебена» в Средиземном и Черном морях, бой линейных крейсеров при Доггер-Банке, быстрый рост японского флота (в том числе и строительство серии из 4 кораблей типа «Конго»).

Наконец, был предложен проект линейного крейсера 1916 года, которому предстояло стать основой быстроходных соединений флота (вспомним, что только в ЛК типа «Айова» удалось практически полностью реализовать концепцию быстроходного линкора). Требование к скорости в 35 узлов, предъявляемое к таким крупным кораблям, заставило заложить в проект огромную по тем временам мощность машин в 180000 л.с., что привело к увеличению водоизмещения почти до 35000 т и не оставило ни веса, ни объема на усиление бронирования и ПТЗ. Соответственно, защищенность корабля относительно проекта 1912 года лишь ухудшилась. Бронирование включало неполный 203-мм пояс по ватерлинии и 178-мм траверзные переборки, которые вместе с броневой палубой обеспечивали защиту цитадели, за пределами которой корабль брони практически не имел. Башни ГК должны были иметь броню 279-127-мм и 229-мм барбеты.

Основное вооружение было усилено и состояло из десяти 356-мм орудий ГК в четырех башнях, двадцати 127-мм орудий противоминного калибра, при этом двенадцать из них были размещены в казематах надстройки, а восемь стояли открыто и не имели даже щитов.

Размеры агрегатов силовой установки потребовали решать проблемы с их размещением – не хватало даже 270-метрового корпуса корабля, чтобы разместить котельные и машинные отделения последовательно друг за другом и, главное, ниже ватерлинии. В результате турбинные и машинные отделения были размещены в диаметральной плоскости корпуса, а котельные отделения слева и справа от них, ближе к бортам. А двенадцать котлов разместили вообще выше ватерлинии, поверх броневой палубы над машинными отделениями. Специфика такого внутреннего размещения отразилась и на внешнем облике корабля – дымоходы от многочисленных котлов вывели в семь высоких и тонких дымовых труб, расположенных в шахматном порядке! Трудно представить себе еще один такой боевой корабль, который бы имел семь дымовых труб.

Отсутствие противоторпедных переборок, небольшие бортовые були на корпусе и подобная компоновка силовой установки позволяли сделать вывод, что любые повреждения подводной части КР приведут к быстрому затоплению части котельных отделений, снижению скорости хода, и, как следствие, к гибели корабля в бою.

Однако нельзя считать, что американские конструкторы предлагали что-то фантастическое, «оторванное от жизни», они в первую очередь исходили из требований Морского министерства, на которое оказывали влияние как существующие взгляды на роль и место линейного КР в бою, так и мировой опыт. К примеру, британские линейные КР типа «Корейджест» и «Ринаун» имели привычные дымовые трубы и развивали скорость около 30 узлов, однако не могли похвастаться феноменальной броневой защитой. Бортовой пояс «Корейджеста» имел толщину всего 76 мм, а «Ринауна» – 152 мм! Однако и данный проект не был реализован. В новом проекте 1917 года с учетом опыта Ютландского боя бронирование оставили на прежнем уровне, но десять 356-мм орудий заменили на восемь 406-мм, а 127-мм противоминные орудия заменили на 152-мм. Также изменился и силуэт – благодаря уменьшению числа котлов количество дымовых труб сократили до пяти.

Следующие, почти окончательные изменения были внесены в проект под влиянием ТТХ английского линейного КР «Худ», который на несколько лет стал эталоном крупного артиллерийского корабля для всех стран мира. В первую очередь, будущий линейный КР «Лексингтон» получил ПТЗ, для чего расширили корпус и предусмотрели 19-мм броневые противоторпедные переборки. Главный броневой пояс для увеличения «снарядостойкости» получил наклон наружу. Конструкторы также пересмотрели защиту башен, погребов и боевой рубки – верхнюю палубу и надводный борт выше броневого пояса закрыли 57-мм броней, румпельное отделение прикрыли 144-76-мм броневыми плитами, но в то же время толщина самого броневого пояса по ватерлинии была уменьшена с 203 до 178 мм. Была изменена энергетическая установка: сократили количество котлов и изменили их тип, все котельные отделения «убрали» под прикрытие брони. И самое заметное изменение – крейсер получил две «стандартные» и привычные дымовые трубы, сделавшие его немного похожим по силуэту на все тот же английский «Худ».

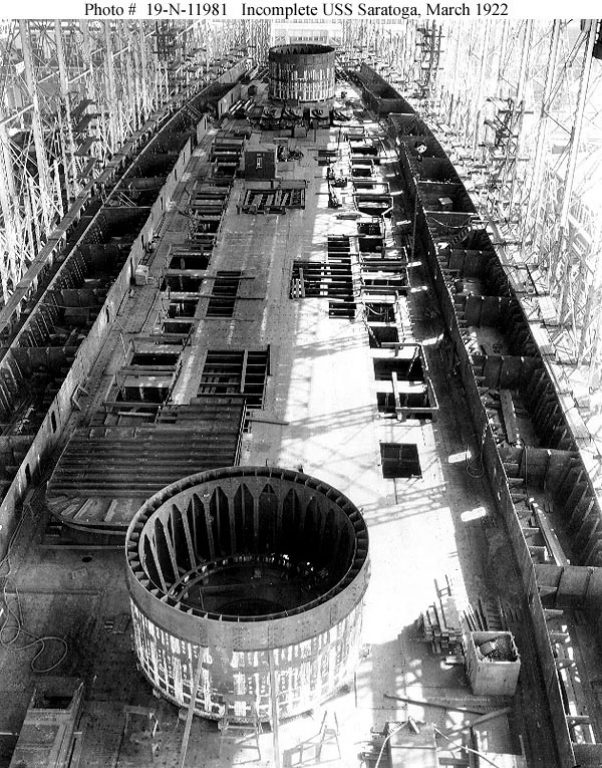

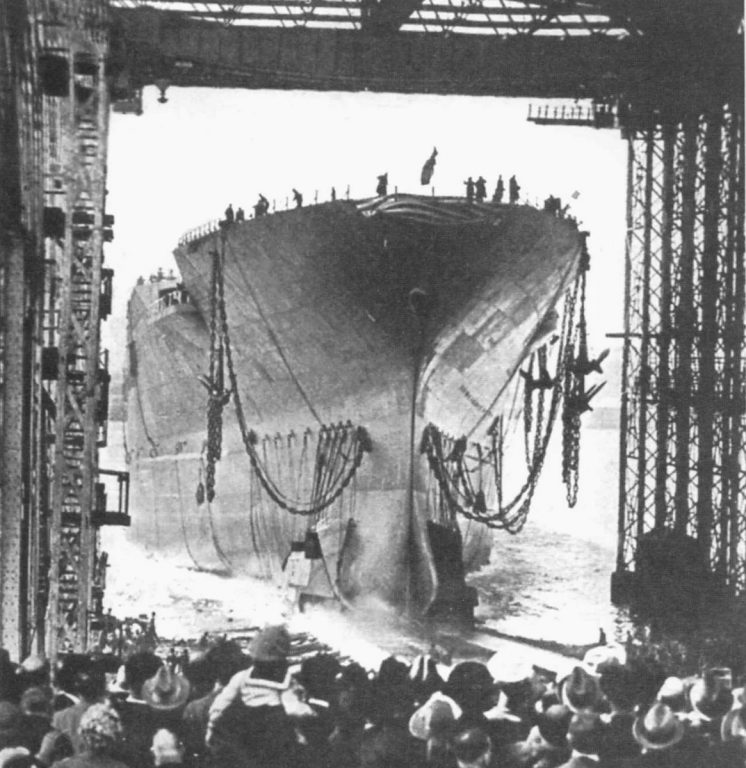

Окончательный проект линейного КР уже предполагал водоизмещение почти 44000 т и скорость около 33 узлов. Именно в таком виде проект был утвержден, в течение 1920-1921 годов по нему было заложено 6 линейных КР. Головным кораблем серии (хотя и пятым по хронологии закладки) стал заложенный 8 января 1921 года на верфи «Fore River Shipyard» (Куинси, штат Массачусетс) линейный крейсер СС-1 «Лексингтон». Линейный КР «Саратога», заложенный сентября 1920 года на верфи «Newport News Shipbuilding» (Камден, штат Нью-Джерси), получил тактический номер СС-3. Постройка первых американских линейных крейсеров, каждый из которых мог стать крупнейшим кораблем ВМС США, шла достаточно энергично, и к 1922 году их корпуса были собраны, но, как известно, Вашингтонская конференция поставила точку на строительстве данных кораблей. В соответствии с Вашингтонскими соглашениями американцы получили право достроить два из шести заложенных кораблей в качестве авианосцев, и они этим воспользовались. Как достигшие наибольшей степени готовности, линейный крейсер СС-3 «Саратога» (готовность 35,4 %) был перезаказан как АВ CV-3 уже 30 октября 1922 года, а крейсер СС-1 «Лексингтон» (готовность 33,8 %) – 22 ноября 1922 года как CV-2. Теперь у этих кораблей начался второй этап в проектировании и строительстве.

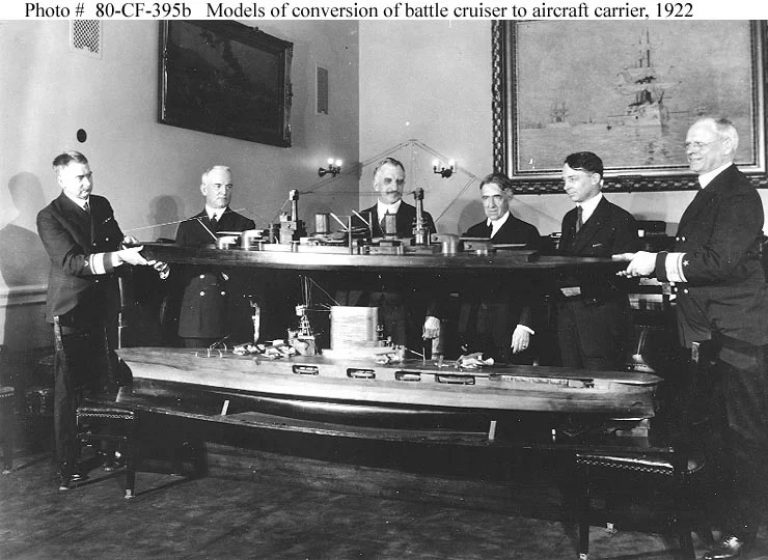

Контр-адмирал Д.У.Тэйлор и контр-адмирал Дж.К.Роубисон держат модель линейного крейсера над моделью авианосца, в который планируют перестроить крейсер, 8 марта 1922 года

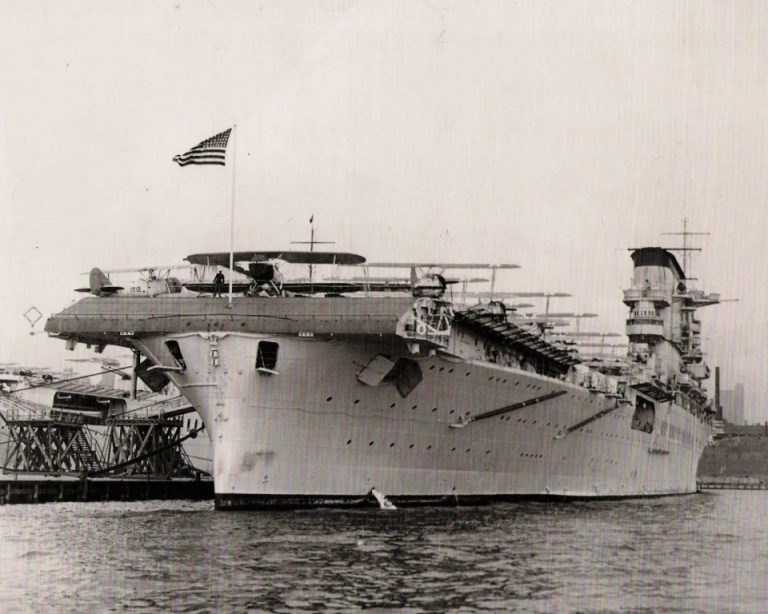

Первоначальный замысел предусматривал строительство АВ по типу «Лэнгли», но увеличенных размеров – полетная палуба на высоких пиллерсах (так называемая «надстроечная полетная палуба»), надстройка в межпалубном пространстве, две небольшие трубы, сдвинутые на борт. Но за время строительства первоначальный проект был существенно изменен, и в результате «Лексингтон» и «Саратога» стали одними из первых авианосцев современной архитектуры. Вследствие своей «родословной», ведущейся от линейного крейсера, новый проект авианосцев вобрал в себя достаточно большое количество конструктивных особенностей тяжелых артиллерийских кораблей, от которых уже нельзя было избавиться.

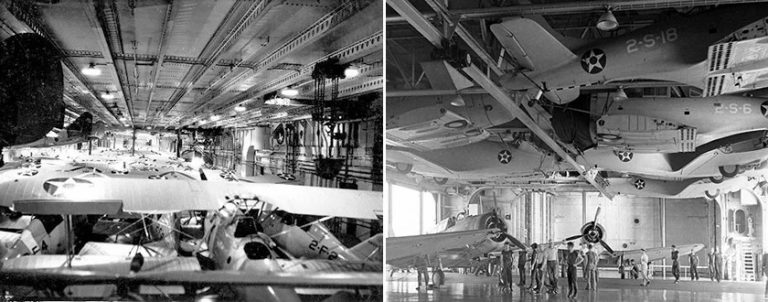

Будущие АВ получили длинные (до 270 м) и узкие корпуса с высоким надводным бортом (до 8 м). Форма полетной палубы была определена обводами корпуса линейного КР, поэтому имела сужение к форштевню, что уменьшало полезную площадь. В наследство от линейных КР авианосцам достались и «клиперский» форштевень, и бульбообразные обводы подводной части корпуса в носу, характерные для американских линкоров. Высокий надводный борт и большие объемы межпалубных пространств позволили спроектировать на этих кораблях самое большое на 1927 год замкнутое корабельное помещение в мире – самолетный ангар (длина – 129,2 м, ширина – 22,55 м). Надводный борт был герметично соединен со стенами ангара, образуя таким образом жесткую конструкцию. Полностью закрытый ангар стал новшеством, имевшим как плюсы, так и минусы, и потребовалось время, чтобы в дальнейшем подобная конструкция была использована на всех авианосцах.

Из-за того, что корпуса линейных КР имели более зауженную кормовую часть, чем предполагалось для АВ специальной постройки, площадь ангара, а также хранилища для разобранных резервных самолетов, располагавшегося так же в кормовой части палубой ниже, оказались меньше планировавшихся. В результате первоначальные авиагруппы «Лексингтонов» состояли из 78 машин, но вскоре их численность была серьезно увеличена за счет оптимального использования объема ангаров. Сама по себе их внушительная высота – 6,4 м (общая) и 6,1 м («чистая») – не была чем-то выдающимся, основные ангары японский АВ «Акаги» и «Кага» имели практически такую же высоту. Однако американцы смонтировали на подволоке ангара систему для подвески там резервных машин, что позволило довести авиагруппы до запланированных еще в 1921 году 109 самолетов разной степени боеготовности, включая 79 полностью готовых к бою.

Внешний вид кораблей был изменен довольно сильно, в них уже нельзя было узнать линейный КР. По некоторым проектам предполагалось полетную палубу будущих АВ оставить совсем без надстроек, однако проведенные опыты показали, что для управления действий палубной авиации обязательно требуются посты, размещенные выше палубы.

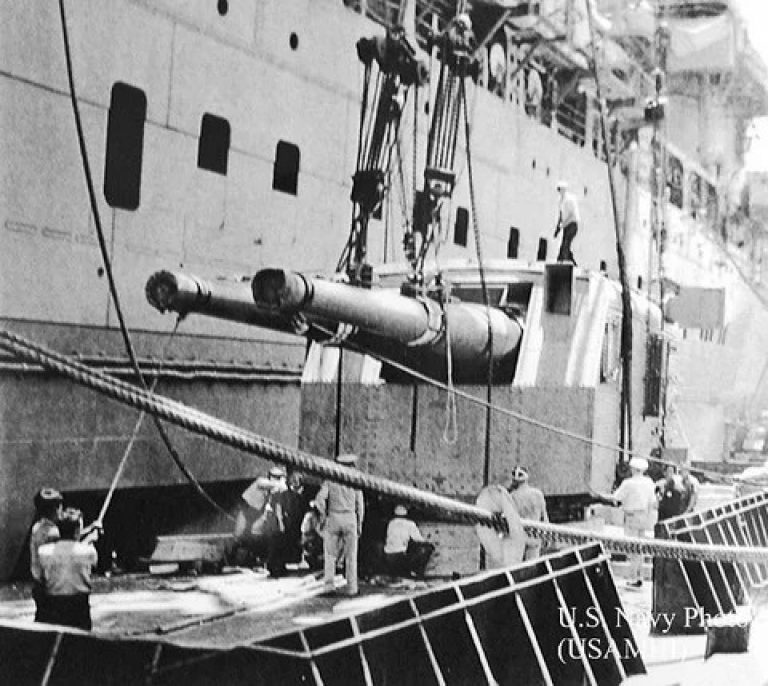

На полетной палубе установили огромную дымовую трубу, в которую были выведены все дымоходы от котлов. Перед ней разместили надстройку и две башни с 203-мм орудиями, еще две аналогичные орудийные башни установили позади дымовой трубы. Данный вариант был испытан в аэродинамической трубе, и были получены положительные результаты. «Остров» отнесли на десять метров вперед, причем мостики и боевые посты оказались ниже среза трубы, что гарантировало их от задымления и «подогрева». Корабли получили легкоузнаваемый внешний вид. Причем, место расположения восьми 203-мм орудий, которые были разрешены Вашингтонскими соглашениями, для АВ было не так уж и очевидным. На схемах отдельных проектов данные орудия устанавливались в башнях и на полетной палубе, и на кормовых спонсонах.

Любопытно, что споры были не только о том, где и какие орудия ГК устанавливать, но и о том, нужна ли зенитная артиллерия авианосцу. Как описывает Н.Полмар в своей книге «Авианосцы. Часть 1»: «… при проектировании «Саратоги» и «Лексингтона» было решено установить орудия максимального калибра плюс большое количество зениток. Бюро Аэронавтики выступило против, заявив: «Необходимой защитой авианосца от самолетов будут самолеты, которые несет он сам, поэтому нет необходимости устанавливать зенитные орудия на борту авианосца». Кроме того, Бюро Аэронавтики в качестве главного калибра отстаивало орудия 152-мм. Однако Генеральный Совет ВМФ взял верх….».

При переделке проекта линейного КР в авианосец из бронирования оставили только палубу толщиной 32 мм, броневой пояс по ватерлинии и траверзы, причем пояс имел наклон 12 градусов наружу. В принципе – неплохое и полезное на первый взгляд решение, но по современным оценкам эффективность 2,6-метрового броневого пояса (178-мм) для защиты АВ невелика. Вероятность того, что броневой пояс позволит защитить корабль с огромным надводным бортом от противника, который подойдет к АВ на расстояние эффективного артиллерийского огня, слишком мала. К тому же броневой пояс, как и вся ПТЗ, вряд ли мог противостоять современным торпедам. Как пишет С.Сулига, фактически эти корабли, как и другие АВ, при попадании торпед должны были больше полагаться на развитую систему обеспечения живучести, выучку экипажа и свои большие размеры.

В процессе постройки линейного крейсера «Саратога», вид на внутренние палубы с правого борта, 28 февраля 1922 года

В проект будущих АВ «Лексингтон» и «Саратога» от линейного КР перешла и энергетическая установка (ЭУ) с небывалой по тем временам мощностью в 180000 л.с. Однако особенностью этой ЭУ была не только ее высокая мощность, но и то, что она была турбоэлектрическая. Мощность паровых турбин расходовалась на питание электрических генераторов, от которых работали гребные электродвигатели. Достаточно необычное решение для АВ того времени, однако американцы в 10-20-е годы ХХ века довольно часто применяли подобные ЭУ для своих крупных кораблей. По массогабаритным показателям эта система уступала общепринятым в те времена ТЗА, однако заметно облегчала управление режимами работы главных механизмов. Иными словами, маневр машинами для АВ типа «Лексингтон» был более простым делом, нежели маневр рулем. Как отмечали эксперты, слабым звеном этой системы являлся отсек с мощной электроавтоматикой, обеспечивавшей переключение цепей для выбора необходимого режима работы ЭУ. Известен случай, когда в 1942 году попадание одной торпеды, выпущенной японской ПЛ, полностью обесточило «Саратогу» на 5 минут и лишило его хода на сутки.

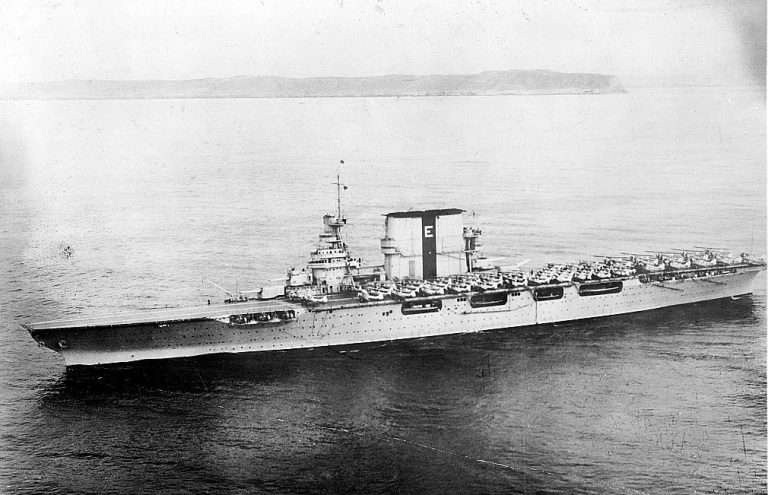

По проекту ожидалось, что АВ будут иметь скорость около 33 узлов, однако на практике эти корабли даже превысили расчетные скоростные характеристики – на испытаниях «Лексингтон» развил скорость в 34,59 узла при мощности 202973 л.с., а «Саратога» выдал 34,65 узла (212317 л.с.). Рекордная мощность ЭУ обеспечила кораблям несравненные скоростные качества даже на длинных дистанциях. Например, свой первый дальний переход из Сан-Педро в Гонолулу АВ «Лексингтон» совершил за 72 часа и 34 минуты, показав среднюю скорость в 30,7 узла.

Расчетная дальность плавания линейных КР 10-узловым ходом составляла 10000 миль. На практике, достроенные как АВ, они несли запас в 6775 т нефти, из которых можно было израсходовать не более 5487 т (часть нефти по расчетным данным должна была всегда оставаться в цистернах левого борта как балласт для уравновешивания надстройки АВ и его артиллерии), что было вполне достаточно для расчетной дальности. Однажды АВ «Саратога» преодолел 9910 миль (средняя скорость 10,7 узлов), израсходовав 4613 т нефти.

Но как обычно это бывает, ничего не дается даром – оборотной стороной высоких показателей мощности и скорости стала плохая маневренность АВ, унаследованная ими от линейных КР. Огромное водоизмещение и большое (8,3:1) отношение длины к ширине делали эти корабли очень неповоротливыми на большой скорости. Время перекладки руля составляло 30-40 секунд, радиус поворота – 400-450 метров. Несмотря на громадную площадь руля, у кораблей этого типа практически не было шансов уклониться от массированного налета авиации с разных направлений, что, в частности, подтверждает судьба погибшего в 1942 году АВ «Лексингтон». Но о необходимости уклоняться от таких налетов во время проектирования этих кораблей еще не задумывались.

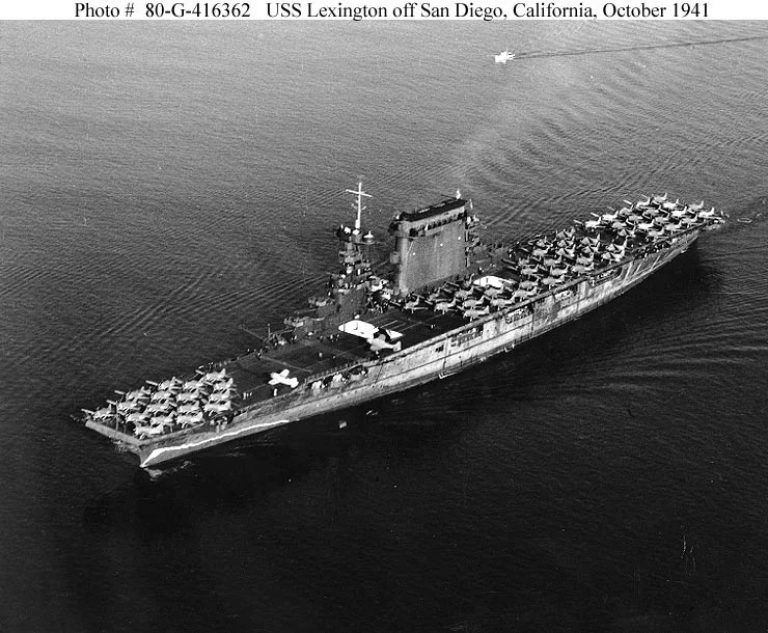

Стапельный период и достройка этих кораблей продолжались около пяти лет. Корабли были построены к концу 1927 года: CV-3 «Саратога» вошел в состав флота 16 ноября 1927 года, CV-2 «Лексингтон» – 14 декабря того же года. Они сразу же включились в боевую учебу и отработку различных практических задач по применению авиации. По первоначальному проекту АВ должны были нести 4 эскадрильи (всего 72 самолета), однако обычно их количество достигало 80-90 машин, а в марте 1929 года авиагруппа «Лексингтона» была увеличена уже до 120 самолетов! В итоге американские АВ «Лексингтон» и «Саратога» оказались очень сильными кораблями, как отметил С.Сулига, это были самые большие, самые быстроходные и наиболее мощно вооруженные авианосцы своего времени, самые крупные в мире боевые турбоэлектроходы. Даже к началу войны, через 14 лет после вступления в строй, они все еще оставались одними из самых лучших в своем классе и практически до 1942 года не подвергались крупным модернизациям.

Еще до передачи этих кораблей флоту на них были демонтированы аэрофинишеры (как оказалось, легким бипланам они просто были не нужны), однако к 1941 году оба АВ уже имели по 8 тросовых аэрофинишеров в носу и корме, а также 4 аварийных барьера; в 1945 году на АВ «Саратога» было 9 финишеров и 5 барьеров в корме и один финишер в носу. В 1936 году в ходе ремонта с авианосцев сняли 47-метровую катапульту, которая стояла в носовой части. На «Лексингтоне» носовую часть полетной палубы расширили, а ее длину увеличили до 268,2 м. Аналогичные изменения на «Саратоге» были произведены во время модернизации в 1941 году. Отметим, что катапульта – элемент современных АВ, в те годы оказался ненужным на «Лексингтоне» и «Саратоге», так как длина палубы позволяла любому из существовавших самолетов взлетать после свободного разбега. И только в конце 1944 года во время ремонта «Саратогу» оборудовали двумя гидравлическими катапультами, так как для новых тяжелых самолетов уже не хватало палубы для разбега. Остальные изменения касались практически только усиления ПВО авианосцев, особенно АВ «Саратога».

Во время модернизации 1936 года в носовой и кормовой части «Лексингтона» были добавлены четыре дополнительных спонсона, на каждый из которых установили по четыре 12,7-мм пулемета с водяным охлаждением стволов. Еще по паре таких пулеметов было установлено на крышах башен ГК № 2 и № 3. Тогда же «Лексингтон» обзавелся еще одним внешним отличием от систершипа – немного ниже среза его дымовой трубы, на уровне прожекторных площадок, по обеим сторонам были добавлены галереи, куда установили еще 12 пулеметов 12,7-мм.

В 1940 году на каждый из кораблей временно установили пять 76-мм/50 зениток, но они оказались неэффективными, и их заменили на счетверенные 28-мм автоматы. В ходе ремонтов и модернизаций 1942 года корабли претерпели еще несколько изменений – с них сняли башни с 203-мм орудиями. Вместо них «Лексингтон» временно получил 4х4-28-мм автомата (установить 127-мм универсальные орудия Мк32 до боя в Коралловом море не успели), а «Саратога» – столько же закрытых спаренных новых универсальных 127-мм/38 орудий Мк32. Кроме того, еще двенадцать 127-мм/25 орудий заменили на восемь одиночных установок Мк30 и установили еще 4х4-28-мм автомата.

Затем, уже в ходе войны, оба корабля получили одноствольные 20-мм «эрликоны», которые располагались в галерее у основания дымовой трубы и в корме – на местах хранения шлюпок. Во время второго ремонта «Саратоги» в 1942 году все 28-мм автоматы заменили счетверенными «бофорсами» и увеличили количество «эрликонов». А после ремонта 1944 года авианосец получил еще дополнительные счетверенные 40-мм установки Мк.2 и спаренные установки Мк.1.

Также в ходе модернизаций 1942 года оба авианосца получили поисковые радары типа СХАМ-1, а «Саратога» – еще и установку типа SC-1 для ближнего поиска воздушных целей и директоры Мк.37 с радарами. Наличие радаров существенно повысило боевую эффективность американских АВ. В 1944 году устаревший СХАМ-1 заменили на радар SK для надводного поиска, установили радар SM, радар управления артогнем Мк.4.22, системы распознавания «свой-чужой» и наведения самолетов.

Еще один вариант модернизации, который был реализован для «Саратоги», включал расширение полетной палубы в носовой части и большой бортовой буль с правой стороны корпуса (1942 год).

В качестве итога можно отметить, что путь, который прошел «Лексингтон» от первого проекта в качестве линейного КР до ввода в строй полноценным авианосцем был непрост и длителен. И это не удивительно, облик АВ, как класса боевого корабля, еще не был сформирован, и никто не мог даже представить себе, что именно такие корабли станут властителями океанов. В целом, большинство экспертов и историков положительно оценили как сам проект американских АВ, так и практику их боевого применения.

Более детально отдельные элементы конструкций и тактико-технические данные этих авианосцев уже рассмотрены в других статьях, которые вы можете найти на нашем канале.