Как бы пошла история если бы Патриций Григорий в 647 году защитил Африку от арабского вторжения. Части 9 и 10

Содержание:

«Triumphus»

В «Светлое Воскресение» апреля 648 г. императорское войско торжественно вступало в столичный Карфаген. Впоследствии данные события были известны для позднейших историков этого мира под клише «Пасхального триумфа». Император и все его воины — участники предстоящего торжества, бдели пасхальную всенощную в лагере за стенами города, утром же, после торжественной праздничной службы, войска, построенные в соответствии с парадным ордером, в празднично убранном снаряжении и в до блеска начищенных доспехах, под звуки труб торжественно вступали в распахнутые городские ворота. Первым шествовал сам император Григорий в золоченых доспехах и пурпурных одеждах, за ним двигались бандофоры, несущие знамена, отряды гвардии, кавалерия и пехота регулярных нумерий, отряды федератов и «союзников», далее под охраной двигалось шествие представляющее трофеи и пленников.

В городских воротах, император спешился, и взяв под уздцы белого коня, на котором он ехал впереди войск и пешим вступает в свою столицу, — пройдя в створ ворот, он преклоняет колено на ковре из лепестков алых, белых и розовых цветков роз, которыми горожане буквально усыпали весь путь следования парадной процессии, по улицам через весь город, от крепостных ворот и почти вплоть до императорского дворца. Император Григорий принимает благословение и поздравления с праздником и с победой от епископа Карфагена и представителей городского магистрата, затем сняв императорскую диадему и отдав поводья своего коня телохранителю, в качестве какового выступал на триумфе его будущий зять, «архонт» Альтавы, император двинулся далее пешком, торжественно повторяя на протяжении всего шествия слова псалма: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей и истины Твоей!»

За императором торжественно следуют бандофоры с грозно развевающимися знаменами, трепещущими на ветру «драконами», — до блеска начищенных древних орлов несут аквилиферы («орнитоборы»), поставленные в один строй с бандофорами, далее верхом двигаются императорские гвардейцы – кандидаты, императорские букеларии, эскубиторы и схоларии — все в полном вооружении, с развевающимися султанами на шлемах, в одной руке гвардейцы держат красочные щиты, украшенные ликами святых, Богородицы, черным имперским орлом в красном поле – знаком главнокомандующего, в другой руке они сжимают грозные копья, — их феерично обвивают длинные и роскошные вымпелы, закрепленные под наконечниками, все кони в богатом парадном убранстве. Далее следуют трубачи-букинаторы, они открывают парад армейских частей – грозно двигаются облаченные в доспехи всадники кавалерийских нумерий, — кольца их кольчуг и «чешуя» ламелярных панцирей надраена до блеска и серебряным светом поигрывает солнечными зайчиками, алые вымпелы и яркие плюмажи полощутся на высоких аварских шлемах, накрепко притороченные у их седел мерно покачиваются и высокие пики с разноцветными вымпелами, и грозные тугие «гуннские луки», и полные острых стрел колчаны, с поясных перевязей в богато украшенных ножных свисают длинные мечи спаты.

Снова движутся трубачи, и вот на улицах столицы римской Африки появляется пехота – одна за одной по городу проходят стройные колонны пехотных нумерий, — коротко остриженные солдаты несут большие яркие округлые щиты, украшенные замысловатыми значками и окрашенные в цвета их подразделений, — это проходят грозные скутаты, в сражениях образующие первые линии боевого построения пехоты, — их длиннополые кольчужные доспехи также надраены до блеска, на ногах у пехотинцев тяжелые «готские» башмаки и наборные поножи, а сверкающие на солнце шлемы, в отличии от походного порядка, когда их несут в сумках, теперь одеты поверх голов, в руках крепко сжаты длинные копья, покоящиеся на плечах, на поясах мечи, а за спинами у многих из них в крепких кожаных чехлах приторочены метальные копья — грозные марсобарбулы, следом за ними маршируют легковооруженные пехотинцы псилы — у лучников и метателей дротиков их оружие размещается за спиной и на поясах, в крепких колчанах и чехлах, они облачены в облегченные кожаные или войлочные доспехи, одетые поверх ярких туник, на головах у них также надеты блестящие шлемы с парадными вымпелами, — за стрелками и метателями следуют саперы, с тяжелыми секирами на плечах — нумерии пехотинцев ведут их командиры и младшие офицеры, — они следуют верхом, впереди своих частей, — это настоящий лес флажков, штандартов и светлых вымпелов, окрашенных в цвета их нумерий, сверкание кольчуг, щетина луков, бряцание оружия в такт рыси командирских коней.

Все это время празднично одетые толпы народа, собравшиеся на доселе невиданное в Карфагене зрелище, буквально неистовствуют, — то и дело взрываясь в овациях, люди громко кричат от восторга, славя римские войска, императора и Господа за ниспосланную победу и избавление от опасностей вражеского нашествия, — под ноги проходящим солдатам бросают свежие цветы, меж тем, как, некоторые особенно перевозбудившиеся горожане пытаются пролезть сквозь ряды оцепления протягивая шествующим мимо них воинам небольшие бурдюки с вином, — переполненных эмоциями людей еле-еле сдерживают воины городской стражи и частично мобилизованные им на подмогу ополченцы городских димов, — недопущение давки и беспорядков, вот какова их нелегкая работа сегодня в этот в праздничный день, — все окрестные балконы и крыши также усыпаны народом, в основном любопытной ребятней или почтенными стариками, испугавшихся толчеи, но не отказавших себе в удовольствии обозрения великолепного зрелища с безопасного расстояния, с тех же балконов и из распахнутых окон верхних этажей женщины и девушки, забыв о приличиях, посылают воинам воздушные поцелуи и бросают ворохи ярких цветочных лепестков на проходящую процессию… Среди всего этого столпотворения, одним им известными путями, снуют юркие и вездесущие торговцы водой, вином, закусками и снедью, различные лотошники и мелкие воришки…

Праздничный звон многочисленных церковных колоколов сливается с громким пением медных воинских труб и радостными воплями тысяч горожан, вся эта громкая какафония поднимает в небо над городом насмерть стаи перепуганных голубей, ворон и воробьев и даже портовых чаек, кружащих теперь в страхе и недоумении, а меж тем на городские улицы уже вступают отряды «имперских» и «этнических» берберских федератов и союзников, во главе со своим командирами — опционами или с князьями — «архонтами», у них нет единообразия в одеждах и вооружении, а у многих из которых оно еще и выглядит весьма архаично, но зато все они богато и ярко разодеты, а их оружие и особенно конское убранством их скакунов поражает воображение яркостью всевозможных украшений и богатством отделки.

Вновь проходят трубачи и перед взором собравшихся по улицам Карфагена вновь следуют всадники, — на этот раз это специально отобранные гвардейцы из числа схолариев, они облачены лишь в богатые плащи и туники и везут, преклонив к земли захваченные в сражениях арабские знамена, тем самым «открывая» ту часть триумфа, где столичным жителям будут показаны трофеи и пленники прошедшей компании. Мерно покачиваясь в седлах, схоларии везут, приклонив к земле, ярко алые и черные знамена ансаров Пророка, белое знамя Омейядов и многочисленные значки и разноцветные вымпелы различных йеменских племен, составлявших основу разбитого египетского войска арабов, — чуть касаясь полотнищами земли они поднимают вверх, казалось бы, уже плотно утоптанные прошедшим войсками ворохи цветочных лепестков…за всадниками с поверженными знаменами следуют легкие открытее повозки, в которых везут сложенные прекрасные шелковые шатры, некогда захваченные арбами у персов, а теперь ставших трофеями римлян, а также богато украшенные персидские же «вороненые» доспехи и оружие. В след за повозками следуют празднично одетые коноводы, собранные из числа обозников регулярных нумерий, — они ведут под уздцы великолепных арабских скакунов и многочисленных верблюдов. Вскоре вновь проходит строй трубачей и перед изумленной публикой появляются вереницы медленно ступающих пленников, которые окружены строгим конвоем, и вот прежние крики радости горожан сменяются ревом негодования и отборной площадной бранью и в скорбный строй «полоняников», из толпы летят уже отнюдь не цветы… Для этого шествия императорские чиновники специально отбирали наиболее высоких, молодых и красивых из пленников, некоторых даже пришлось выкупить у уже купивших их купцов или берберских федератов, всех их отмыли, залечили им раны и их хорошо кормили все время подготовки к проведению триумфа, а также одели в традиционные бедуинские одежды, часто даже более богатые и красивые, чем те, что они носили прежде на свободе, использовав для этого богатые трофеи из разоренных арабских лагерей. Вслед за колоннами понурых пленников-мужчин, совсем не так мысливших себе, еще совсем недавно «свидание» со столицей римской Африки, появляются «стайки» испуганных молодых женщин (вплоть до середины VIII столетия арабские женщины обычно во множестве сопровождали своих мужчина на войну и находились при них в военных походах и лагерях), — император приказал отобрать из числа пленниц лишь молодых и «красивых ликом» девушек. Они также богато и красочно одеты, на многих есть даже золотые и серебряные украшения, но их прекрасные, цвета бронзы лица, украшенные у некоторых татуировками из хны, и черные как смоль волосы – о позор для дочерей Ислама!, открыты для всеобщего обозрения улюлюкающих сейчас врагов их павших отцов, братьев и мужей, что еще больше повергает несчастных в ужас… участь пленников и пленниц незавидна, сразу же по окончании торжеств большинство из них будет продано в рабство и для большинства из них скорбный рабский удел останется неизменным до конца жизни. И вновь проходят трубачи, наконец замыкая шествие.

Триумфально шествующие войска, трофеи и пленники, неторопливо движутся к императорскому дворцу через весь город, что занимает довольно длительное время, лишь после обеда, уже едва ли не в предверии близких южных сумерек, торжественное шествие наконец достигает своей кульминации, — войска выстраиваются полукругом перед императорским дворцом, а в центре площади, на огромном украшенном и драпированном помосте, на троне в обрамлении военных знамен и значков уже восседает сам император Григорий, по обеим сторонам от его трона стоят его будущий зять и дочь в парадных доспехах и одеждах, чуть поодаль и несколько ниже императорского трона, восседает на небольшом епископском троне карфагенский епископ Киприан, в окружении церковного клира в праздничных одеяниях, а также высших офицеров и сановников, включая префекта претория Геннадия, — к подножью императорского трона схоларии бросают вражеские знамена – после завершения церемонии они будут заботливо собраны и далее будут помещены на хранение в императорской сокровищнице, — а затем подводят несколько особенно богато одетых арабских пленников из числа младших командиров, — среди них нет ни одного их руководителей завоевательного похода, но сомнительную честь «представлять» арабских командующих, теперь, подобным образом, выпала им, — их ставят на колени, а затем и прижимают к земле сильные руки императорских кандидатов, после чего император (уже в диадеме и ингисниях), поднявшись с трона «попирает» головы несчастных ногами – заполненная до отказа горожанами и войсками площадь взрывается овацией…

(Для моделирования и описания возможного данного события использовались отрывочные сведения о проведении позднеантичных триумфов Велизария и императора Ираклия, а также полулегендарные подробности встречи легендарной берберской царицы «Кахины» горожанами и клириками г. Булла Регия, освобожденного ею от арабов, плюс выборочно труд Ф. Осареса «Византийская армия в конце VI в. По «Стратегикону» императора Маврикия»)

«Concilium Africae»

Вскоре, вслед за «Пасхальным триумфом», в Карфагене, на праздничной пасхальной апрельской неделе 648 г., начались и долгожданные свадебные торжества. После торжественного бракосочетания молодых – дочери императора Григория нобилиссы Валерии и архонта Альтавы Акселя Цецилия в главном столичном храме базилике св. Киприана торжества переместились в императорский дворец, где, затем состоялся грандиозный праздничный пир, на котором присутствовало огромное множество приглашенных знатных гостей со всех концов владений «Августа Запада» и земель его вассалов и союзников – приглашенные ели, пили и веселились от души, — многочисленных гостей, пировавших в богато украшенных в пиршественных залах, также развлекали многочисленные музыканты, поэты и потешные актеры – всевозможные шуты, мимы и фокусники, специально приглашенные дрессировщики зверей, известные борцы и кулачные бойцы. Также в столице, по случаю бракосочетания императорской дочери и наследника Альтавы, были устроены грандиозные гуляния и угощения для простонародья, щедрые раздачи бесплатной еды и одежды нищим при столичных церквях, а также проведены дополнительные раздачи денежных подарков войскам, как принимавшим участие в столичном триумфе, так и тем, что прежде убыли, по завершении похода, в свои гарнизоны в других провинциях и, куда, «подарочные» деньги для раздачи воинам были посланы со специальными чиновниками.

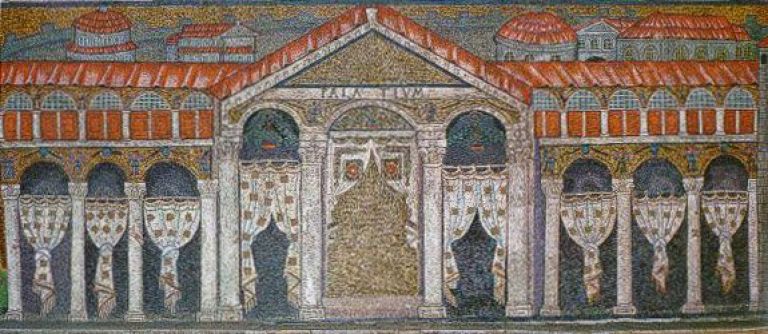

По завершению свадебных торжеств, продлившихся без малого неделю в Карфагене начал работу запланированный императором Григорием Consilium Africae – «Совет Африки» (хотя скорее его можно было бы назвать советом провинций). Абсолютное большинство «делегатов» открывшегося собрания, недавно хорошо погуляли в императорском дворце на свадебных торжествах и теперь находились в приподнятом (а кто-то даже все еще «на веселее) настроении духа, полные решимости принять участие, в меру сил и возможностей, в решении государственных задач. Проведение рабочих заседаний «совета» императорским чиновникам из дворцового штата и правительственным чиновникам из аппарата префекта претория пришлось организовать здесь же во дворце, – первоначально под эти цели предлагалось перестроить прежнее здание карфагенского «Одеона», восхищавшее путешественников еще двести лет назад, но к началу свадебных торжеств и, соответственно же, к началу работы «совета» с ремонтом и реконструкцией здания не успели – Одеон сильно пострадала в V столетии в период владычества вандалов в Африке, а после ее отвоевания Империей у местных властей хватало иных насущных забот и оставшийся без необходимо присмотра старинный «архитектурный объект» потихоньку расхищали на строй-материалы «несознательные граждане» — в качестве «площадки» для работы «совета» прежний Одеон подходил и своими размерами и хорошей акустикой помещения, что было бы немаловажно во время выступлений делегатов, но в силу обстоятельств, пока, пришлось удовольствоваться возможностями (впрочем, весьма немалыми) императорской резиденции – Sacrum Palatium («Священного дворца»).

В первый же день работы «совета», его участникам в присутствии императора и его семьи, был торжественно оглашен императорский декрет, о том, что дочери императора дарован титул «Августы», а ее же муж и зять императора, Аксель Цецилий, «украшен достоинством» «Цезаря», — император Григорий лично облачил в зятя в соответствующие торжественные одежды и регалии – в тот же день карфагенский монетный двор начал соответствующий чекан специальных золотых солидов, приуроченных к этому торжественному событию.

Далее «совет» приступил к рассмотрению тех актуальных вопросов военного и государственного строительства, что император Григорий и глава его правительства – префект претория Геннадий, наметили еще во время похода в Триполитанию.

Перво-наперво новой «Западной Римской Империи», следовало озаботиться восстановлением численности своих регулярных войск – пехотных и кавалерийских нумерий, понесших тяжелые потери в ходе прошедшей кампании, — для этого правительство собиралось вынужденно воспользоваться такой непопулярной, но критически необходимой сейчас мерой, как практикой проведения конскрипции (призыва) граждан на военную службу, — основная тяжесть выполнения мероприятий по призыву рекрутов ложилась на еще сохранившихся в Африке немногочисленных крупных землевладельцев, старост и сельских перфектов многочисленных свободных крестьянских общин, проживавших на государственных землях и занимавшихся там хозяйством на правах аренды, а также на епископов провинциальных городов, как на фактических руководителей муниципалитетов, – контролировать выполнение призыва и заниматься распределением прибывающих новобранцев должны были с одной стороны гражданские провинциальные выборные чиновники юдиксы, вместе с представляющими интересы императорской власти наместниками — президами, а с другой стороны командиры воинских команд присланных для приема новобранцев из расквартированных в провинциях регулярных частей – нумерий. Правительство заранее признавало непопулярность вводимой меры, но с другой стороны упирало на ее необходимость в текущей ситуации, ссылалось на все еще сохранявшуюся военную опасность со стороны арабов (подразумевалась и все еще остававшиеся не урегулированными отношения с Константинополем), также правительство рассчитывало и на сознательность граждан и их патриотизм, побуждающий в тяжкую годину подняться на защиту Отечества, а также на тот немаловажный факт, что недавние победы над арабами, захваченная богатая добыча и денежные раздачи воинам вполне укрепляют престиж и популярность военной службы среди различных слоев населения. Далее затрагивались вопросы реорганизации дуката Триполитании, укрепления тамошних городов, переселения туда лимитанов из Нумидии, формирование и размещении в Триполитании новых частей имперских федератов.

В том же ряду вопросов обсуждалось и увеличение размеров денежных субсидий (и иных видов довольствия) выделяемых за службу пограничным вассалам Империи — препозитам лимесов, союзным романно-берберским княжествам и этническим федератам, царству гарамантов и общине «вольного» города Кидамуса.

Император также уведомил уважаемое собрание о мерах по восстановлению численности и своей блистательной гвардии, тоже сильно поредевшей в боях, для чего он предполагал в скором времени направить на Сардинию своего зятя цезаря Цецилия, поручив ему специальную миссию по набору в ряды своих экскубиторов тамошних воинственных горцев — илийцев, издревле проживавших в горной местности «Барбария» (совр. «Барбаджа») на востоке острова и в свое время так и непокоренных жестокими вандалами, да и перед мощью оружия Империи, отвоевавшей остров во времена императора Юстиниана, склонившихся, в общем-то, совсем недавно. Также планировалось и увеличение общей численности гвардии, путем формирования новой гвардейской части – корпуса «оптиматов», содержать которых он планировал первоначально за счет личных средств, — по примеру императора Тиберия II, создавшего свой элитный корпус оптиматов чуть более 70 лет тому назад из «свирепых зарейнских варваров», император планировал послать специальную дипломатическую миссию в Галлию, чтобы выяснить возможность найма подобных воинов во владениях франкских королей, или в соседних с ними землях. – В разгар горячего обсуждения делегатами меж собой этой удивительной новости, нижайше обратившись к особе императора, слово попросил один из депутатов, — почтенный древний старик, «почтенный патриарх» старинного купеческого семейства и почетный глава одной из карфагенских торговых корпораций, — когда внуки и правнуки, благоговейно окружившие, своего «заслуженного» деда-депутата помогли ему, наконец, подняться на место оратора, то, обратившись к собравшимся, почтенный старец рассказал, что некогда, еще в пору его далекой юности, пришедшейся чуть ли еще не на годы правления императоров Юстина II, Тиберия II и Маврикия, ему довелось учиться в Константинополе, и там, в великой столице Восточной Римской Империи, где за двойной «каменной броней» могучих стен Феодосия хранятся великие древности Христианского мира и Империи римлян, в Императорской библиотеке, основанной еще императором Констанцием II — сыном самого Константина Великого, в одной из старинных книг он прочитал, что некогда, в прежние времена, славный император Констанций Хлор, родитель, блаженной памяти, великого императора Константина, набирал в свои непобедимые войска, командование над которыми затем перешло и к его знаменитому сыну, славных и грозных воинов из самых северных и воинственных варварских племен, что «обитали на берегах самого Океана и на острове Скандза» (имеется в виду Скандинавский п-ов, который и в VI в. и Прокопий Кесарийский и Иордан все еще считали «островом»), — старик рассказал о воинственных народах англов, саксов, ютов, фризов, свеев, гаутов и иных, что ныне, после того как они почти двести лет назад «во множестве водворились» на острове Британия и терзают с той войнами и разорением его прежних обитателей, — будучи бы теперь привлеченными под знамена императора Григория, эти могучие воины составили бы действительно «непобедимое войско». (Подобная теория о происхождении некоторых подразделений в армии Константина — корнутов, бракхиатов и, возможно, еще нескольких, высказывается, например, отечественным исследователем А.В. Банниковым, на основании исследования А. Альфельди «Cornuti: a Teutonic Contingent in the Service of Constantine the Great (1959)») Император Григорий крепко задумался над услышанным, — в римской Африке мало знали о самых дальних северных землях и странных жестоких народах, что их населяют, но примерное положение дел в Британии «африканцы» себе представляли и имели определенную информацию и о силе, и о воинственности поселившихся там германских народов, — знание это получалось посредством регулярных торговых морских экспедиций африканских и италийских купцов за оловом в далекую британскую Думнонию. – Поблагодарив почтенного седовласого купеческого старейшину за рассказ, император, задумчиво помолчал некоторое время, а затем объявил свою волю, — по завершении работы совета, на Север будут отправлены два посольства – первое отправится к франкам и далее на север до реки Рейн, второму же надлежит отправиться в остров Британия и затем, по возможности, проследовать и далее, на северо-восток, к берегам далекой и таинственной «Скандзы».

Отдельным вопросом на совете обсуждалась острая и насущная необходимость восстановления полноценного военного флота для защиты Африки – имеющиеся в распоряжении Империи патрульные эскадры комита Септема, дукса Сардинии и маленькие отряды кораблей из триполитанских городов не могли обеспечить достаточную безопасность африканских берегов, как от возможного удара строящегося флота арабских завоевателей, отрывочные сведения о котором африканские римляне получили во время похода в Триполитанию, так и от возможной карательной экспедиции из Константинополя (в Карфагене были уверены, что если с Константом II не удастся достичь компромиссных договоренностей, то рано или поздно то мог отправить свой флот против «мятежных африканцев») – возрождать военный флот планировалось во первых на базе карфагенских верфей и центрального морского арсенала столицы, а также за счет судостроительных мощностей верфей Юстинаполя-Гадрумета (соврем. тунисский Сус – в реале в IX в. уже Аглабиды, по достоинству оценив возможности местной бухты, возродили старинные местные верфи, превратив Сус в один из центров своего военного кораблестроения) построенный на верфях Карфагена и Гадрумета флот должен был стать главным военно-морским щитом римской Африки – classis Africae – «Африканский флот». Отдельный «провинциальный» военный флот, меньший и по количеству судов и по боевым возможностям, но жизненно необходимый в условиях формирования новой военной границы с Халифатом в восточной Триполитании, следовало сформировать в Триполи и в подконтрольных Империи портовых городах западной Триполитании – classis Libyca –«Ливийский флот» должен был находиться в непосредственном подчинении дукса Триполитании и обеспечивать оборону побережья в этом районе, а также устойчивую связь по морю тамошних городов и их гарнизонов со столицей, к тому же в сознании и исторической памяти местных провинциалов этот вновь создаваемый военный флот должен был стать своеобразным «преемником» одноименного, старинного, провинциального флота, что существовал в Триполитании еще во времена Марка Аврелия.

В деле создания и постройки новых военных кораблей, корабельных эллингов и арсеналов, складов и развития военной составляющей прочей портовой инфраструктуры правительство надеялось найти поддержку у богатых и влиятельных корпораций морских купцов из портовых городов – навикуляриев, которым предлагалось поучаствовать в строительстве флота «на паях» с государством, — почтенные «толстосумы», потомки и достойные наследники легендарных финикийских купцов, сперва мялись, но потом даже было принялись торговаться (и для вида и для поддержания репутации) с перфектом претория (с императором естественно не осмелились) пытаясь приобрести себе побольше выгод в данном деле, но в конце «сдались» согласившись, с доводами, что военный флот это в первую очередь безопасность и источников их дохода – морской торговли и собственно их жизней и благосостояния. Корабельные команды для будущего флота собирались набирать среди уроженцев приморских портовых городов, где всегда хватало людей с навыками хороших и отважных моряков, а также среди уроженцев Сардинии, Корсики и Балеарских островов – сардов, корсов и баларов, что в прежние времена, в массе своей, охотно служили на кораблях старого римского Мизенского флота. Абордажные же команды и отряды морской пехоты для флота планировали набрать среди тех же воинственных горских племен Нумидии, что еще грозный король вандалов Гейзерих привлекал для участия в своих пиратских набегах, приводивших в трепет все Западное Средиземноврье, да путем выделения некоторого числа солдат из регулярных нумерий, с переводом их для прохождения дальнейшей службы под начало флотских трибунов.

Также среди военных вопросов «Советом Африки» рассматривались многочисленные и различные аспекты организации производства и закупки необходимого вооружения и военных запасов, строительство новых и ремонт старых арсеналов, складов с воинским снаряжением, мастерских по производству осадных машин, конского снаряжения и флотских снастей, закупок продовольствия и заготовки фуража, ремонта укреплений городов и «закладка» запасов оружия в городские арсеналы для нужд городских ополчений и т.д. т.п., — как все это распределить между государственной казной и какую часть расходов могут взять на себя провинциалы и городские муниципии решалось долго и непросто, — в конце концов участники собрания пришли к такому мнению, которое буквально «продавил» императорский префект претория Геннадий – во всех провинциях местные власти проводят «экстроординарный» сбор средств «на оборону», которые затем будут расходоваться центральным правительством, которое, в свою очередь, принимая во внимание нужды провинциалов, дарует им за участие в сборе средств, различные «льготы» и послабления, вплоть до отмены взимания налогов, сроком от года до двух в отдельным местностях (или для отдельных общин), или путем адресного снижения налоговой нагрузки или отмены пошлин для отдельных категорий «хозяйствующих субъектов» — ветеранов, купеческих объединений, церковных хозяйств и т.д. Средства должны были собираться исходя из реальных возможностей и уровня благосостояния общин той или иной провинции, города и богатства местных крупнейших собственников, — африканская Церковь с одной стороны, в лице своих иерархов на местах, зачастую являвшихся главами местных общин и муниципалитетов, выступала бы своеобразным «контролирующим органом» защищая граждан от возможного произвола государственных чиновников, а с другой стороны, сама, как крупный собственник, в лице архиепископа Карфагена приняла на себя обязательство внести значительные суммы, полученные от доходов со своей собственности, «на общее дело христиан». Предполагалось «разово» (хотя, на самом деле, правильнее, следовало бы говорить о нескольких месяцах) собрать внушительную сумму в размере около 330 000 золотых солидов (т.е. ок. 1 т 320 кг золота), которой бы с лихвой хватило для реализации многого, из намеченного на Совете (в РИ это был размер именно той суммы громадного выкупа, собранного при участии епископов и знати африканских провинций, карфагенским «псевдоэкзархом» Геннадием II и выплаченного им затем арабам для того, чтобы они наконец покинули Африканский экзархат (случилось это где-то приблизительно в первом полугодии 648 г.), который они, до того разоряли, с момента своей победы под Суфетулой летом 647 г. над войсками экзархата).

Совет Африки заседал т.о. уже несколько недель, когда наконец, уже в начале мая его работа стала подходить к завершению и многие его участник стали уже было готовиться к отъезду по домам в сопровождении имперских чиновников и военных, для того чтобы приступить к практической реализации его решений, как в карфагенский порт прибыл особый корабль – это был быстроходный посыльный дромон, который привез из Константинополя ответное послание императора Конастнта II своему дяде Григорию и его «африканцам», в котором Констант извещал, что готов к проведению переговоров и просил своего дядю немедлить с отплытием посольства, принимая во внимание «военное время» и «неослабевающий натиск нечестивых агарян», причем, Констант, учтиво приглашал прибыть на переговоры и своего дядю лично, во главе посольства, для то чтобы и по-христиански по-родственному «разрешить возникшие между ним «недоразумения», — впрочем, самопровозглашенный «Август Запада» не собирался «подарить» своему царственному племяннику такой соблазн, как возможность захватить его в плен во время предстоящих переговоров и тем самым действительно «радикально разрешить недоразумения», поэтому главой посольства император Григорий назначил своего префекта претория Геннадия – опытного и влиятельного человека, обладавшего достаточным авторитетом и полномочиями, и которого сопровождал бы целый штат из императорских придворных сановников и специальных помощников, для помощи в проведении переговоров со своим «порфирородным» племянников по целому ряду важных вопросов. После публичного объявления императорской воли о начале мирных переговоров с Константинополем и назначения, для их проведения, полномочным послом префекта претория Геннадия, Совет Африки завершил свою работу.

Между тем, помимо «официальных полномочий» Геннадий получил от своего императора и конфиденциальное поручение, он должен был передать лично Константу взятку, представленную как пасхальный дар, в размере 300 фунтов золота (ок. 136 кг) в слитках – именно такую сумму уже почти два года тому назад царственный племянник потребовал у своего дяди экзарха сверх установленных выплат, что, формально и «переполнило» чашу терпения, тогда патрикия, а теперь самопровозглашенного императора, — теперь следовало со всей учтивостью, передать данный «дар» Константу, для придания переговорам «конструктивного начала», — в том, что племянник примет этот «дар», император Григорий не сомневался – уж больше года Константинополь не получал из Африки ни денег, ни ресурсов, а дела «на фронте» против арабов у Константа шли неважно, такой ситуации, для него любые деньги будут не лишними, справедливо полагал «Август Запада». – Через два дня, с попутным ветром, посыльный дромон был отправлен обратно в Константинополь с посланием о согласии императора Григория на переговоры с императором Константом, а также с извещением об отправлении к нему африканского посольства во главе с перфектом Геннадием.

Еще через несколько дней, в гавани Карфагена, в торжественной обстановке, император Григорий провожал две небольшие эскадры, — лучшие и быстроходнейшие из кораблей, которые только смогли отыскаться среди тех военных судов, что остались в его распоряжении, должны были нести на своих палубах в далекий Константинополь его представительное посольство во главе с префектом претория Геннадием, — корабли должны были сделать обстановку на Сицилии, в Сиракузах, где от имени императора Константа, местный дукс должен был придать им для усиления эскорта еще несколько военных кораблей – на островах и архипелагах Эгейского моря, а также вблизи берегов Пелопоннеса, лежавших на пути посольства, было неспокойно «от славянских морских разбойников»… Другая эскадра представляла собой обычный купеческий караван, отправлявшийся по обычным торговым дела на Сардинию, впрочем, в его составе было и несколько военных кораблей, на которых на остров отправлялся его зять цезарь Цецилий, а вместе с ним и его супруга, дочь императора — августа Валерия. После трогательного прощания и напутственного церковного молебна о даровании Всевышним покидающим берег благополучного путешествия «по водам морским», корабли «отвалили» от стенки и постепенно направились на веслах к выходу из гавани, где наконец «встав» на ветер и расправив паруса, обе эскадры «понеслись по волнам» на расходящихся курсах…

Еда ушедшие корабли пропали за линией горизонта, как почти тотчас же на нем вновь возник одинокий парус быстроходного судна, шедшего с востока и, судя по всему, очень спешившего в Карфаген, — собравшийся уже было возвращаться в дворец император Григорий, со своим эскортом и другие знатные провожающие, да и просто праздная портовая публика, до того с любопытством наблюдавшая за прощанием и отходом немногочисленных императорских кораблей, теперь напряженно следила за стремительно приближавшимся одиноким парусом, словно бы таинственное «шестое чувство» подсказывало людям, собравшимся в гавани, что это не простой «купец», а, скорее, «посыльный», везущий некие важные вести и вести эти, скорее всего, были неприятные, — уже много лет с востока в Карфаген не приходило добрых вестей. – Предчувствие не обмануло собравшийся народ, — подошедший к причальной стенке корабль оказался посыльным судном из Триполи, прибывшие на нем букеларии тамошнего дукса Иоанна, недавно вступившего в должность и принявшего командование над местными войсками, известили императора от имени своего господина, что день назад, в Триполи пришел одинокий и потрепанный бурей корабль из города Пафос, что на острове Кипр, корабль, выглядел как вырвавшийся из боя и был полон ранеными и умирающими римскими воинами и моряками, среди них было и много киприотов – в основном женщин, детей и стариков – корабль изначально шел на Родос, но шторм отнес его к югу от Крита и принес ливийским берегам, где их едва не захватили арабы на рыбацких лодках у берегов Киренаики, но им, все же, удалось оторваться от преследователей и дойти до Триполи, и то, что сообщили спасшиеся на этом корабле дуксу Иоанну, через несколько мгновений повергло собравшихся на площади, у гавани Карфагена, людей в шок – огромный арабский флот, выйдя в море несколько недель назад, из гаваней Финикии и Палестины обрушился на Кипр подобно урагану, — пылают застанные врасплох неприятелем прибрежные города и села, — люди, кто не погиб от меча завоевателей и не попал в плен бегут, ища спасения, в горы, или пытаются спасаются на кораблях, прорывающихся сейчас от западных и северных берегов острова на Крит, в земли Карии, Ионии, Ликии и даже Эллады (РИ первое нападение арабов на Кипр многими исследователями относится в весне-лету 648 г.) — громогласный вопль, полный гнева, горечи и негодования, раздался вскоре, после услышанного, и поднялся в небеса, над заполненной сотнями людей гаванью Карфагена, но не было, однако, страха, в том многоголосом человеческом возласе, ибо «африканцы» уже били, доселе неведомого им, но гордого прежде своим легким победами, надменного супостата и лишь чувство справедливого возмущения и ненависть к врагу сжигала теперь людские души и взбудоражила умы…

Деловитые и богато одетые купцы-судовладельцы — «навикулярии», в сопровождении своих многочисленных приказчиков и слуг в этот день тоже были в карфагенской гавани по своим рабочим делам, — как и всегда прежде, они каждый день, когда позволяла погода и, если не было великих церковных праздников, деловито сновали здесь между многочисленными рыбаками, портовыми грузчиками или простыми зеваками, направляясь к своим складами или на пристани к готовыми к отправлению в путь торговым судам, чтобы шумно и суетливо, или, наоборот, неспешно и обстоятельно, руководить их погрузкой или, приемкой вновь прибывшего на судах товара, и, вот, теперь, после услышанного тревожного известия, очень многие из них, про себя мысленно благодарили Господа, за то, что тот, так во время и своевременно, «подсказал» императору Григорию мысль о возрождении военного флота Африки, а самих себя корили за неуместный «торг» затеянный ими было, «по привычке» на недавнем Совете Африки об условиях «паевого» участия в строительстве военных кораблей, а сам же император Григорий, в тоже самое время, направляясь в сопровождении своих гвардейцев из гавани обратно во дворец, думал о том, что теперь, ему похоже вполне ясно, почему его «порфирородный» племянник Констант, до того молчавший, теперь вдруг так настойчиво увещевал его, в своем недавнем послании, «скорее покончить с глупой враждой» и не медлить с началом переговоров…

Источник — http://fai.org.ru/forum/topic/37435-mir-patrikiya-grigoriya/