Kaiserreich: Мир победившего империализма. Часть 18. Срединная Европа

«Мир с Честью» позволил установить в Центральной и Восточной Европе «немецкий порядок», что имело огромное значение для всех народов континента. По итогам Вельткрига Германия фактически стала хозяйкой Европы. Несмотря на наличие буквально под боком откровенно враждебных леворадикальных государств – Французской Коммуны, Британского Союза и Советской России – синдикалисты и коммунисты на тот момент были крайне ослаблены революциями и гражданскими войнами. Большая часть Европы входила в сферу влияния Германии, а нейтральные страны (как Швеция) совершенно не горели желанием бросить Кайзеррейху вызов. Тем не менее, просто обладать статусом ведущей державы Европы было мало. Нужно было создать систему, которая позволила бы извлечь из этого статуса максимальные дивиденды. И немцы озаботились этим вопросом ещё во время Вельткрига. В Германии выходило немало концепций устройства германской зоной влияния, которые известны под общим названием «концепции Срединной Европы».

Под понятием «Срединная Европа» (или, на немецком, «Миттельевропа») в германской публицистике, в заявлениях политиков, работах экономистов и политологов подразумевается объединение ряда европейских стран в рамках некой общности. Характер этой общности, состав участников и её цели авторы концепций «Срединной Европы» видели по-разному. Но предпосылки для её создания были едиными: это прежде всего стремление к германскому национальному единству после распада Священной Римской империи, попытки компенсировать недостатки малогерманского варианта объединения страны при Бисмарке, а также соперничество с мировыми державами, такими как Франция, Великобритания, Россия и США.

Чёткого определения понятия «Срединной Европы» не существовало никогда, хотя все исследователи подчёркивают его многогранность. Оно сочетает в себе представления об определённом географическом пространстве, историко-культурной общности, единстве исторической судьбы, особом пути государственного развития. Если первые представления о «Срединной Европе» как политико-культурном пространстве складываются в начале XIX в., то само понятие входит в употребление примерно в середине столетия.

Идеи «Срединной Европы» высказывались и развивались различными публицистами на протяжении всего XIX в. В основном концепция «Срединной Европы» была тесно связана с вопросом об объединении всех немцев в единое государство – причём не только немцев Германии, но и немцев Австро-Венгрии. Варианты были самыми разными – это и объединение в «Большую Германию» (с Австрией), это и создание таможенного союза с Австрией под эгидой Пруссии. Ну и, конечно же, куда тут без старого доброго экспансионизма!

Так, в частности, политический журналист и философ из Саксонии Константин Франц (1817 – 1891) высказал, пожалуй, одну из самых ярких подобных экспансионистских концепций. Франц полагал, что сами немцы настолько перемешаны со славянами, что они не должны создавать собственного национального государства – вместо этого должна была возникнуть интегрированная в экономическом и культурном отношении Срединная Европа, в которую входили бы Пруссия, русская часть Польши и Прибалтики, Австро-Венгрия, Балканские страны и остальные германские государства, а потом ещё вдобавок к этому суперобразованию должны были присоединиться Дания, Нидерланды и Швейцария. В этом сообществе, основанном на христианской толерантности, немцы должны были стать культурными посредниками.

Объединение Германии создало новые рамки для развития концепции Срединной Европы. На смену идее единой немецкой нации пришло стремление поддерживать культурную общность всех немцев независимо от того, проживали они в Германии или в Австро-Венгрии. Во-вторых, со временем стало очевидным, что новым стимулом к объединению Срединной Европы может стать экономическая конкуренция на мировом уровне. В 1880-х гг. стали появляться различные варианты таможенного союза между Германией и Австро-Венгрией с последующим привлечением других европейских государств, которые разрабатывались в основном теоретиками-экономистами. Однако концепция, оставившая наиболее глубокий след, и сильнее всего повлиявшая на Германию и Европу, была разработана Фридрихом Науманом.

Содержание:

Идеи Фридриха Наумана по экономической интеграции стран Центральной Европы

Возникла концепция Наумана не с бухты-барахты. С середины 1890-х гг. Науман всё чаще стал обращаться к внешнеполитической проблематике. Свойственное ему социал-дарвинистское восприятие международных отношений и тезис об образовании огромных экономических и политических блоков служили основанием тезиса о том, что Германия должна стремиться стать «четвёртым по величине телом» после Британии, России и США. Так как его взгляды носили выраженный антибританский характер, он считал необходимым сближение между Германией и Францией, хотя бы в отдалённой перспективе. До того, как оно состоится, Науман предлагал немецким политикам «собирать промежуточные силы», под которыми понимал «колеблющуюся Австрию», «голодающую Италию» и «разваливающуюся Османскую империю». Он высказывался за увеличение экспорта германского капитала в Турцию, чтобы усилить политическое влияние на неё, и одновременно заявлял, что Германия должна выступить за сохранение Османской империи.

Всё большее значение в выступлениях Наумана приобретал союз с Австро-Венгрией. Надежды на сближение он связывал с увеличением веса Германии на мировой политической арене, особенно в восточном направлении. Империя Габсбургов должна была, на его взгляд, остановить укрепление России на Балканах. Но прежде всего её существование, по мнению Наумана, обеспечивало большую часть пути «через Салоники в Малую Азию и к Суэцкому каналу». Поэтому он призывал немецких политиков к выступлениям в поддержку империи Габсбургов.

Идеи Наумана о совместных действиях Германии и Австро-Венгрии имели ярко выраженную политическую мотивацию. Он подчёркивал общность политических и военных интересов, необходимость предотвратить рост национально-освободительных движений, которые грозили распадом империи, стремление к укреплению положения австрийских немцев. В экономическом отношении Науман, до этого последовательный сторонник свободной торговли, ради союза с Австрией был готов поддержать «длительный период таможенного контроля в расширенной таможенной зоне». Кроме того, относительно слабая австрийская промышленность на некоторое время должна была получить защиту от конкуренции со стороны Германии за счёт специальных переходных и промежуточных таможенных пошлин до тех пор, пока не сравняется по уровню развития с немецкой.

В своих рассуждениях о создании Срединной Европы Науман не ограничивался одной Австро-Венгрией. Летом 1899 г. он посетил Голландию, после чего выступил против чересчур прямолинейных, по его мнению, аннексионистских замыслов германского руководства в отношении этой страны. При этом его критика была направлена скорее против формы, но не содержания подобных намерений. Он указывал, что Роттердам и Амстердам могли бы быть прекрасными портами Германской империи, а голландские колонии отлично вписывались в программу строительства океанского военного флота в качестве заморских баз. Одновременно он предупреждал, что население Нидерландов никогда не будет чувствовать себя членом «семьи немецких народов», предлагал учитывать подобные настроения и действовать очень осторожно:

«Любое слишком поспешное желание здесь скорее повредит, чем принесёт пользу».

Характерно, что на рубеже XIX – XX вв. представления Наумана о «Срединной Европе» играли подчинённую роль по отношению к его общей внешнеполитической и особенно колониальной концепции. Поэтому образ Срединной Европы не был наполнен реальным содержанием, а её цели оставались расплывчатыми.

Несмотря на то, что несколько заметных организаций Германской империи (Пангерманский союз, Среднеевропейский экономический союз) в своих программных документах касались вопроса о «Срединной Европе», она не являлась их главной целью, а реальной возможности для её создания не было. Только в условиях Вельткрига, когда Центральные державы столкнулись с комплексом общих военно-стратегических и экономических проблем, идея «Срединной Европы» приобрела актуальность для политической элиты и стала активно проникать в массовое сознание. А тут подсуетился и сам Науман.

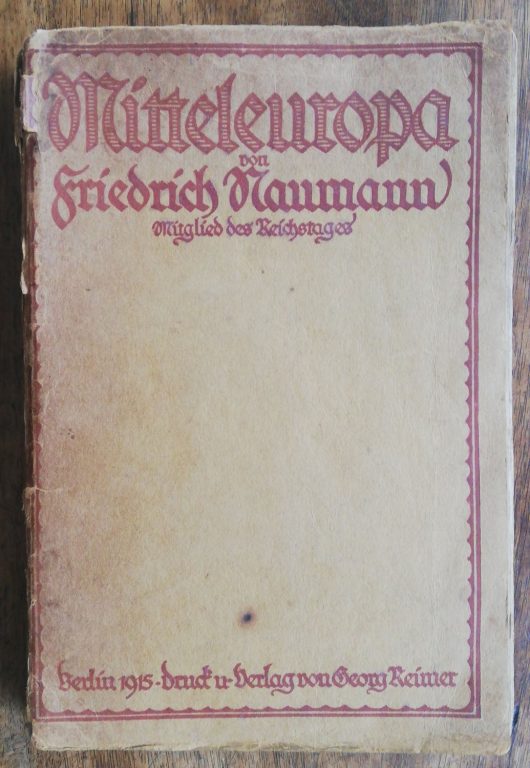

Его книга «Срединная Европа» увидела свет в 1915 г., в самый разгар Вельткрига, и сразу стала политическим бестселлером в Германии, где за полгода разошлась тиражом около 100 тыс. экземпляров, уступив в этом отношении только «Мыслям и воспоминаниям» Бисмарка. Кроме того, книга ещё во время войны стала доступна за рубежом: она была переведена на английский, венгерский, французский, шведский, итальянский, русский языки.

Идея «Серединной Европы» оказалась особо востребованной накануне и в период Первой мировой войны, поскольку предлагала способы обеспечения жизненного пространства Германской империи и обосновывала её статус как великой державы. Многие разработчики и популяризаторы данной идеи, в том числе и сам Науман, были сторонниками политики имперского экспансионизма, а потому выдвинули идею создания Срединной Европы в противовес панславянским проектам, направленных на обеспечение влияния Российской империи в Юго-Восточной Европе. Таким образом, Науман выдвинул наиболее проработанную и детальную концепцию уже давно актуальной для Германии идеи.

В своей работе Науман детально анализирует современное состояние дел в государствах Центральной Европы, прежде всего Германии и Австро-Венгрии. В центре его внимания – всевозрастающее единство стран, которые не примыкают ни к Франции, ни к Британской, ни к Российской империям, занимая промежуточное («срединное», или на немецком «mittel») положение в Европе. Учитывая подвижность геополитических интересов, Науман избегал конкретизации членского состава «Срединной Европы». Но относительно лидерства в данном объединении у него не было никаких сомнений: им должна стать Германская империя – единственное государство, способное воплотить в жизнь проект «Срединной Европы», превратить его в жизнеспособное политическое, экономическое, военное и культурное образование.

Отправной точкой в проекте Наумана была идея, согласно которой современная эпоха в международных отношениях – это эпоха образования «мировых держав», представляющих собой не империи, созданные при помощи военной силы, а большие военно-политические и экономические объединения, основанные на общности экономики и культуры. Причем понятие «великая держава» с изменением масштабов политики тоже должно изменится. По мнению Наумана, великими державами нельзя считать ни современную Германию, ни Австро-Венгрию, что предопределяет потребность в их объединении, а также присоединение к образованному ними союзу соседних стран или частей их территорий, где проживает немецко-говорящее население.

Науман полагал, что образование вокруг Германии свободного союза народов будет способствовать либерализации самой Германии, её отказу от модели государственности прусско-бисмаркского образца, признанию права народов Восточной Европы на самоопределение и их освобождение от российской имперской экспансии.

Науман отдавал себе отчет в том, что создание «Срединной Европы» – это сложный и длительный процесс («спаять» Австрию и Пруссию в исторический альянс – это все одно, что слить ХVІІІ и ХІХ века), а потому его реализация займет полстолетия. При этом он пророчески отмечал, что судьба создаваемого союза будет зависеть от позиции Венгрии, поскольку если она откажется войти в состав объединения, то «Срединная Европа» вряд ли будет создана.

Для реализации поставленной цели необходимо, по его мнению, решить целый ряд важнейших задач: экономических, таможенных (площадь «Срединной Европы» должна была быть значительно больше площади Германии, Австрии и Венгрии вместе взятых), создание общей армии и властных структур. Политическим центром объединения должна была стать Прага, Гамбург – центром морской торговли, Берлин – биржевым центром, а Вена – юридическим.

Декларируя необходимость территориального рассредоточения институтов власти, призванного обеспечить лояльность основных участников объединения, Науман одновременно настаивал на том, что «Срединная Европа» будет иметь германское ядро, будет добровольно использовать немецкий язык, который знают во всем мире и который уже является языком межнационального общения в Центральной Европе. Но он должен с самого начала высказать терпимость и гибкость по отношению ко всем соседним языкам, которые связаны с ним, что фактически означало нивелирование индивидуальности государств-членов объединения с одновременным утверждением гегемонии Германской империи. По мнению Наумана, малые страны не способны выжить в новых условиях без союза с великими державами, а потому неизбежно придут к осознанию необходимости присоединения к «германскому ядру».

Помощь Германии своим сателлитам

Одержав победу в Вельткриге, Германия не просто надавала по шапке своим противникам. По «Миру с Честью» Кайзеррейху досталась существенно расширенная сфера влияния – не только колонии, но и государства-сателлиты. Ничего удивительного, что очень быстро на повестку дня был поставлен вопрос – что со всем этим делать? Как всё это упорядочить? Как оказалось, недостаточно было сорвать плоды победы. Эти плоды предстояло ещё и приготовить – и при грамотном подходе имелся шанс получить на выходе вкусное блюдо.

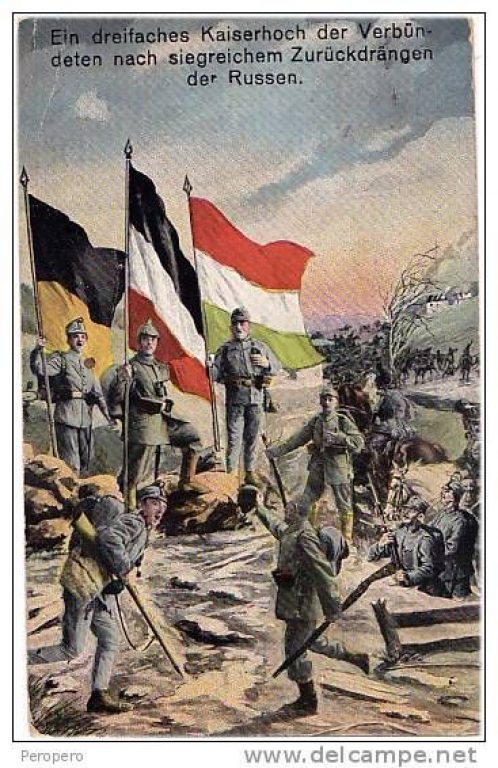

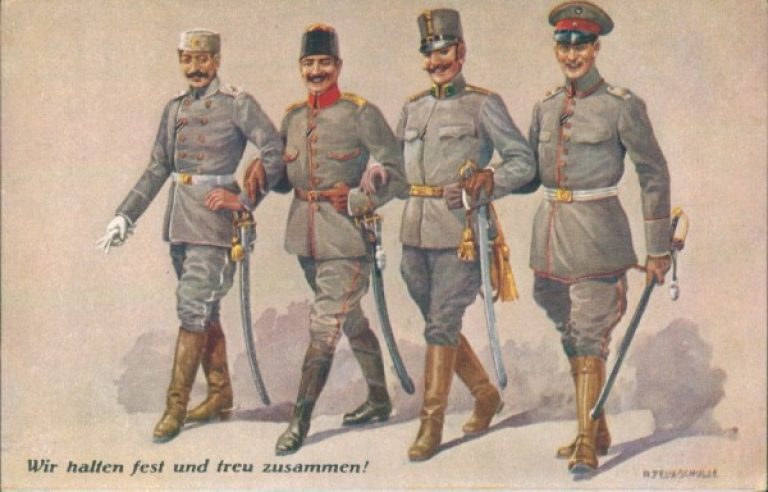

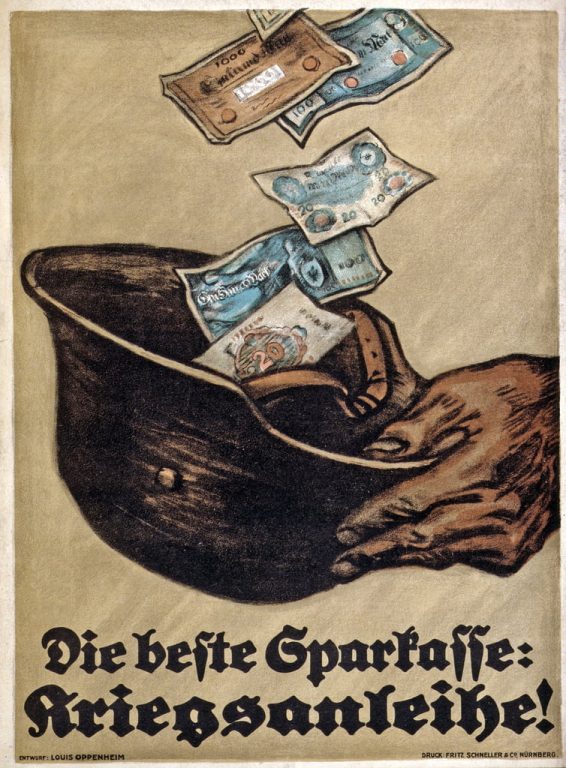

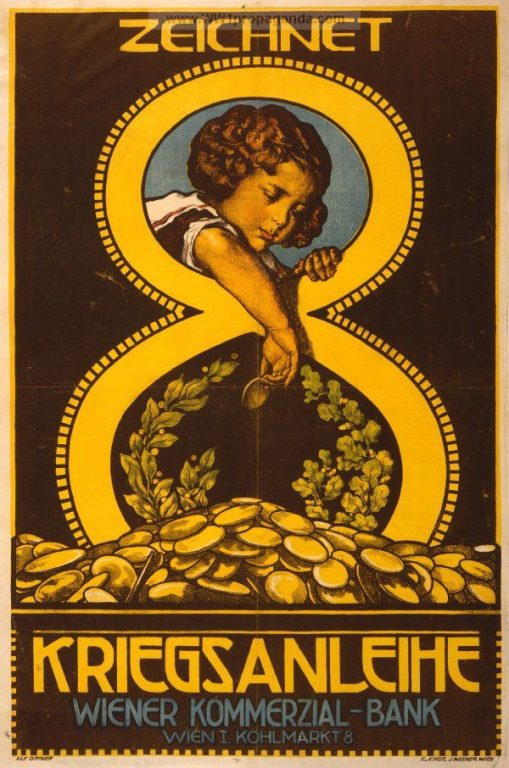

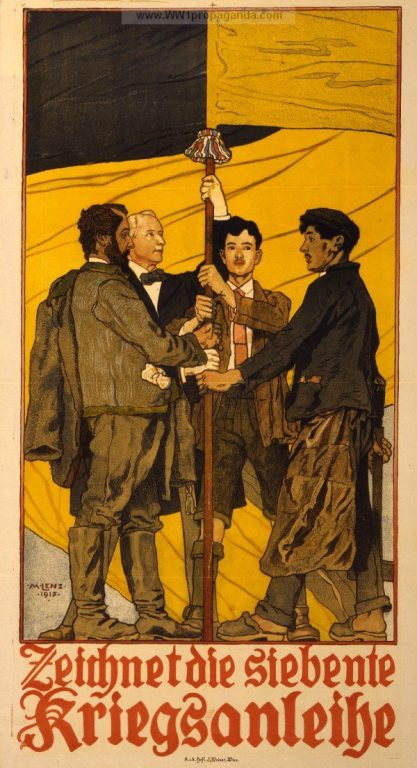

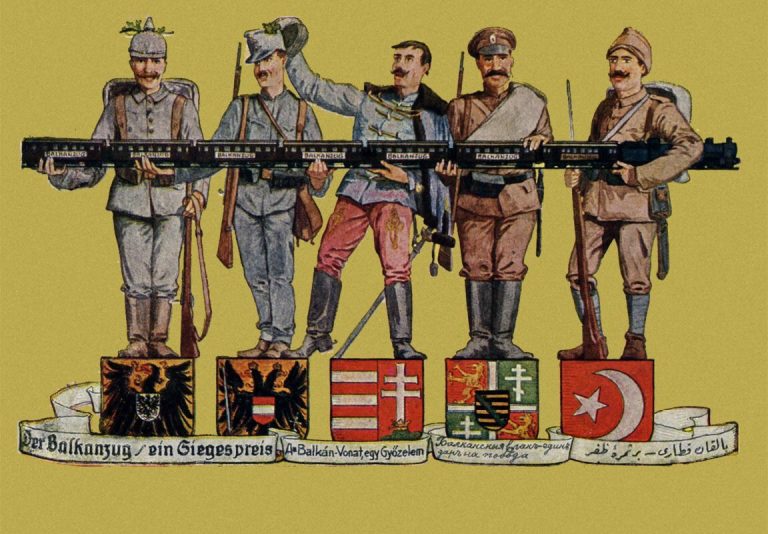

Основы для будущего экономического пространства «Срединной Европы» были заложены ещё во времена Вельткрига – уже тогда был заключён ряд военных, политических и экономических договоров с некоторыми союзными государствами, правда, нередко носивших кабальный характер (без «побочного эффекта» тут не обойтись). Так, в 1918 г. между Германией и Австро-Венгрией было подписано соглашение, известное как «Waffenbund» – договор об усилении военного союза двух империй, который в перспективе мог перерасти в экономический. Этот договор окончательно превращал Дунайскую монархию в слабого сателлита Германской империи. Другой пример – соглашение с Украиной о поставках зерна Центральным державам, неспособность выполнить каковое дорого стоило Центральной Раде, что имело следствием переворот и приход к власти Скоропадского. Ещё можно вспомнить Бухарестский мирный договор, по которому Румыния не только признавала своё поражение в Вельткриге и уступила ряд территорий – также Румыния передавала Германии свои нефтепромыслы в концессию на 90 лет.

Конечно, после войны Германии потребовалось чутка умерить свои аппетиты – по объективным причинам, а не от недостатка амбиций, конечно же. Тяжёлый поствельткриговский кризис и политическая борьба парламентской оппозиции и стоящей за ней предпринимательской элиты против диктатуры военных во многом отвлекали германское правительство от реализации проекта «Срединной Европы» в том или ином виде. В свою очередь, находившиеся у власти в то время генштабисты (Гинденбург и Людендорф) сосредоточились на политических вопросах, а стоящие за ними прусские аграрии не желали развивать экономический аспект формирующегося союза. Кроме того, вызовы коммунистических и синдикалистских революций потребовали от германской сферы влияния не экономической или политической, а военной интеграции.

Угроза потерять с таким огромным трудом завоёванную сферу влияния побудила Германию не только требовать – будь то лояльность или продовольствие – но и делиться. Когда-то Германия вывозила из Украины вагоны зерна и хлеба – а теперь туда шли эшелоны с оружием и патронами, артиллерией и снарядами, техникой и экипировкой. Это принесло свой эффект – белогвардейские анклавы удержались в Петрограде и казачьих землях, Украина отбросила волну Красного Потопа, а Литва приросла Беларусью. Тем не менее, победа синдикалистов во Франции, сохранение большевистской власти в Москве, распад Италии, и впоследствии ещё и Британская революция 1922 г. показали немцам, что своих сателлитов нужно не только доить, но и кормить. Но и кормёжка эта оставалась специфической – на раннем этапе (первая половина 1920-х гг.) она была даже не столько экономической, сколько военной.

Восстанавливаясь после разрушительного Вельткрига, Германия не особо-то строила (да и вообще была намерена строить на том этапе) экономическое сотрудничество с выгодами для сателлитов – на это покамест не было ни ресурсов, ни желания. Справедливости ради, экономическое сотрудничество с выгодами для сателлитов Германии, конечно же, было – и такие эпизоды были далеко не единичными. Так, за выкачивание хлеба в пользу Центральных держав Украина получила компенсацию – заключив договор о поставках из Германии сельскохозяйственной техники в обмен на предоставление зерна. Однако в отношениях новых восточноевропейских государств и Германии в первой половине 1920-х гг. определяющим было не экономическое, а военное сотрудничество. По сути своей, именно военное сотрудничество во многом и заложило основы той самой «Срединной Европы».

Военное сотрудничество в Центральной Европе

В экономическом плане во время войны Германия своих сателлитов, по сути, в основном доила, и на это, в принципе, была «уважительная причина» – Кайзеррейх сам находился в крайней нужде. К тому же, откровенно говоря, в том числе и в первые послевоенные годы Германия не всегда имела в достаточном количестве чего-либо, что можно было предложить. Кредиты? Рано, ибо Германии на тот момент свои финансы нужно было привести в порядок. Инвестиции?

Германские корпорации, в принципе, уже были готовы проникать на новые рынки, но и самим этим корпорациям предстояло преодолеть кризис – война тоже по ним ударила. Поэтому проникновение германских предпринимателей и компаний на польские, литовские и украинские рынки было уверенным, но они ещё не действовали в полную силу. Но вот что германское государство могло предложить своим новым сателлитам в изобилии – так это оружие. Оружие, патроны, артиллерия, снаряды, снаряжение – всего этого германская промышленность произвела за годы Вельткрига с таким избытком, что послевоенная империя уже даже не могла переварить всё это хозяйство. Оставить гнить на складах – расточительство. Уничтожать – жалко. А вот передать эти излишки белогвардейцам и государствам-сателлитам, которые как раз воюют с большевиками – то, что надо!

За 1918 – 1922 гг. белогвардейцам и восточноевропейским сателлитам Германия обильно передавала военную продукцию – белогвардейские, украинские, литовские и балтийские войска стреляли по красноармейцам из винтовок Маузера и пулемётов MG15, обстреливали позиции противника из германских пушек, а их авиаторы осваивали немецкие «Фоккеры» и «Альбатросы». Украинской и литовской армиям даже досталось ограниченное количество грузовиков, броневиков и танков LK—II.

Постепенно (особенно быстро и уверенно это дело стало раскручиваться после окончания Гражданской войны в России) между Германией и её сателлитами всё плотнее и плотнее развивалось военное сотрудничество. В Украине, Литве, Польше остались германские офицеры и военные специалисты, помогавшие местным кадрам в строительстве новых армий. Широко организовывались программы обмена опытам – а если по сути, то передачи германского опыта новым восточноевропейским армиям.

Стоит отметить, что германским офицерам и военным специалистам приходилось работать в довольно пикантных условиях – обучать им приходилось тех людей, с которыми они встречались на поле боя во время Вельткрига. Острее всего эта пикантность проявлялась в Украине. Для многих офицеров Русской императорской армии, служивших в армии гетмана Скоропадского, было оскорбительным то, что их, профессионалов, прошедших и организовавших не одну кампанию, их же бывшие противники учат уму разуму как каких-то неразумных школьников. В свою очередь, сами немцы нередко вели себя высокомерно, что злило их подопечных ещё больше. Когда одно высокомерие сталкивается с другим высокомерием – ждите битья горшков!

Порой доходило до того, что уроки превращались в перепалку. Германские военные специалисты нередко признавались в том, что с молодыми украинскими офицерами (так называемыми «национальными кадрами»), выдвинувшимися во время гражданской войны с Директорией и Красного Потопа, им было работать намного проще – эти люди были больше готовы внимать германским наставлениям. Кроме того, многие представители этих молодых кадров, среди которых по сравнению с собранным Скоропадским в 1918 г. Костяком было больше националистически настроенных людей, «старую гвардию» недолюбливали и стремились перещеголять – и потому эти молодые офицеры проявляли ещё больше стремления учиться у немцев и перенимать их опыт. Такое стремление немцы были готовы поощрять – и нередко отличившихся молодых офицеров украинской, литовской, польской, балтийской армий отправляли на курсы в Германию.

В то же время немцы были не прочь и следовать принципу «если хочешь сделать хорошо, то сделай сам» – и германские офицеры становились прямыми военными советниками в восточноевропейских армиях, готовые в случае чего даже принять командование над теми или иными подразделениями и даже армиями. Такие технологии военного сотрудничества немцы уже успели обкатать на Турции, и этот опыт пригодился им и во взаимодействии с восточноевропейскими армиями.

Что касается отношений немецких инструкторов со «старой гвардией» в украинской армии, то, справедливости ради, они, конечно же, не были исключительно конфликтными. Да, описанных выше перепалок хватало, но не менее часто занятия перетекали в задушевные разговоры по типу «Да, там-то вы нам задали жару, зато вот здесь мы отыгрались», с обсуждением того, какую тактику и какие приёмы применяли «учителя» и «ученики». А вот что произойдёт – перепалка или задушевный разговор – зависело уже от характера «учителей» и «учеников».

Подписание нового союзного договора (Рейхспакта) между Германией и Австро-Венгрией

Обусловленное сначала Вельткригом, а затем борьбой против большевизма военное сотрудничество быстро перерастало в политическое подчинение, под которое попала и Австро-Венгерская империя, не говоря уже об осколках Российской империи в Восточной Европе. Более того, на начальном этапе диктатуры военных (от введения чрезвычайного положения до падения Людендорфа) политическое влияние было в большем приоритете, чем экономическое. В период с 1919 по 1922 гг. были заключены соглашения о политическом союзе и взаимопомощи практически со всеми странами Центральной и Восточной Европы. А в конце 1919 г. было заключено соглашение, которое, по распространённому среди учёных мнению, заложило основы для реализации той самой «Срединной Европы», обрисованной Науманом.

Хотя Германия и Австро-Венгрия находились в союзе ещё с 1879 г., в Германии расценили, что, после всего, через что прошли обе империи, этому союзу требуется некоторое обновление – новый характер, новый дух и ряд скорректированных (в пользу Германии, конечно) положений. Многие положения сложились и утвердились де-факто ещё во время Вельткрига, но всю эту систему заключённых ранее договоров и соглашений требовалось упорядочить под требования новой эпохи.

Де-факто такой союз между Германией и Австро-Венгрией был уже заключён в годы Вельткрига – это был Waffenbund, который и стал основой будущего договора – но Германия желала на уровне де-юре поставить жирную точку. Наступил новый раунд переговоров, которые велись на Потстамской мирной конференции, параллельно обсуждению с другими великими державами условий поствельткриговского мира. В конечном итоге 23 декабря 1919 г. было официально объявлено о заключении «нерушимого союза двух империй» – Германской и Австрийской.

Заключение нового договора совпало, а скорее было приурочено к ратификации «Мира с Честью». Когда Потсдамская мирная конференция завершила свою работу, монархи Германии и Австро-Венгрии, а также руководители делегаций их империй не стали разъезжаться по домам. Переговоры об обновлённом германо-австрийском союзе велись параллельно с Потсдамской мирной конференцией, и после ратификации «Мира с Честью» и завершения конференции оставалось лишь уладить последние детали. Но и самим фактом подписания договора дело не ограничилось. Считая этот договор важной вехой в истории международных отношений, германские руководители решили обставить это соглашение по красоте, благо на носу был как раз удачный день. Через два дня после подписания пакта были организованы торжества по случаю подписания договора. На официальной рождественской церемонии, на которой лично присутствовали кайзер Вильгельм II Гогенцоллерн и император Карл I Габсбург, германским монархом было объявлено:

«Прошедшая война продемонстрировала нам всем, сколь важно единство и сплочённость перед общей угрозой. Даже сейчас, когда самая ужасная война в человеческой истории ушла в прошлое, нам следует помнить, что мы должны оставаться сильными, и сила наша – в единении. Война укрепила наше единство, закалив его железом и кровью – и мы должны ценить его. Да ознаменует же сей пакт утверждение нерушимого союза двух империй!».

Заключение пакта было обставлено максимально торжественно – официальная церемония пришлась на Рождество, заключался договор при личном участии обоих императоров, при этом подчёркивался монархический характер договора. Эта подчёркнутая монархичность дала повод как синдикалистам, так и сторонним наблюдателям из США и Канады проводить параллели с Венским конгрессом и Священным Союзом. Важным моментом во многих формулировках и официальных речах по поводу заключённого пакта было то, что в них упор делался (при подчёркивании монархического принципа) на то, что это был союз не просто монархов, а империй, дабы подчеркнуть его нерушимость вне зависимости от смены правящего монарха.

Заключённый договор получил название «Пакт двух Империй», но уже в течении нескольких последующих лет и в сознании простого народа, и в журналистских публикациях мировой прессы, и даже в официальных документах за ним закрепилось упрощённое название – «Имперский пакт», или Рейхспакт.

Присоединение к Рейхспакту новых членов

Рейхспакт представлял собой политический и военный союз между Германией и Австро-Венгрией. Согласно условиям договора обе стороны заключали военный союз и обязались консультироваться по вопросам политического и экономического характера и оказывать друг другу взаимную поддержку. По сравнению с предыдущими договорами (как Двойственный союз 1879 г. или Тройственный союз 1882 г.) Рейхспакт был куда более обстоятельным соглашением – два главных его участника (Германия и Австро-Венгрия) не просто взяли обязательства не принимать участия ни в каких союзах или соглашениях, направленных против одной из этих стран, теперь нападение третьей стороны на Германию или Австро-Венгрию означало вступление в войну второго участника договора. Также обе стороны обязались оказывать друг другу экономическую поддержку – причём история с проблемами поставок зерна из Украины в 1918 г. побудила Германию уделить немалое внимание этому аспекту, отладив механизм подобной экономической поддержки.

Ещё один важный момент – в отличие от Двойственного и Тройственного союзов, Рейхспакт не оговаривал срок его действия (Двойственный и Тройственный союзы официально заключались на 5 лет, но постоянно продлевались), что подразумевало официально объявленную нерушимость союза. Наконец – и это был последний штрих, подчёркивающий значение договора – для третьих стран была открыта дорога для присоединения к Рейхспакту.

На деле, конечно же, это была формальность – жирный намёк сателлитам в Восточной Европе, что нужно делать дальше. При этом главной осью Рейхспакта являлся германо-австрийский союз, в то время, как для третьих стран были свои нюансы с меньшим количеством плюшек для них и большими (по сравнению с германским влиянием на Австро-Венгрию) привилегиями для Германии. Присоединялись к Рейхспакту новые члены не одновременно – кто-то рассчитывал через переговоры выгадать для себя какие-либо преференции, кто-то был занят чем-то другим, кто-то до последнего рассчитывал уйти в нейтралитет.

19 августа 1920 г. было объявлено о присоединении к Рейхспакту Литвы, а уже на следующей неделе, 24 августа, в ускоренном порядке в этот альянс вошла Польша. Принятие Польши и Литвы в Рейхспакт было во многом сигналом для большевиков – чтобы не совались куда не следует.

30 сентября альянс пополнился Балтийским герцогством и Финяндией.

4 февраля 1921 г. к Рейхспакту присоединилась Украина. Это тоже был своеобразный сигнал большевикам – Украина к тому моменту перенесла боевые действия со своей территории на советскую, и теперь в случае, если бы Красные перешли в наступление (что и произошло), для советских лидеров была чётко очерчена линия прежней украинской границы, за которую заходить не следовало.

8 марта 1923 г. было подтверждено включение в состав блока марионеточного Соединённого королевства Фландрии и Валлонии.

9 апреля 1923 г. к Рейхспакту присоединилась Румыния.

Дольше всех тянула Болгария, но после крайне протяжённых раздумий болгарский царь и его правительство всё же приняли решение окончательно связать себя с германской системой союзов. Договор о присоединении Болгарии к Рейхспакту был утверждён 22 ноября 1928 г.

Из гарантированных союзников и сателлитов за бортом Рейхспакта остались итальянские государства – Миланское правительство и Республика обеих Сицилий. Правительство в Милане всё ещё рассчитывало на то, чтобы Юг Италии подчинился ей – и принятие Милана и Неаполя в Рейхспакт в качестве отдельных государств могло вызвать тёрки между итальянскими осколками. К тому же Миланское правительство, как и белогвардейские анклавы, не было «полноценным государством», поскольку претендовало на территории, контролировавшиеся синдикалистами. Поэтому правительства в Милане и Неаполе остались в качестве «подопечных» Австро-Венгрии на основе отдельных договорённостей, на которые Германия и Рейхспакт не претендовали.

То же самое произошло и с Сербией – урезанное государство стало «личным» сателлитом Австро-Венгрии, а Германия, считая Сербию стратегически незначительной, не стала пытаться затащить её в Рейхспакт. Путь в Рейхспакт был закрыт для белогвардейской России ввиду того, что различные генеральские и казачьи анклавы до сих пор не могли толком договориться об общем государственном устройстве. Кроме того, белогвардейцы, осев в своих анклавах, саму Россию не контролировали.

Ещё одним государством, оставшимся за бортом Рейхспакта – и весьма значительным – была Османская империя. Турки, считая себя самих центром притяжения для собственного блока на Ближнем Востоке, не стремились входить в столь тесный (и, главное, прогерманский) политический и военный союз, пытаясь выстраивать свою собственную сферу влияния. Сами немцы, в принципе на вхождении в Рейхспакт и не настаивали, удовлетворившись усилением своего экономического влияния над Турцией.

Таким образом, Рейхспакт, возникший изначально как «нерушимый союз двух империй», быстро был открыт для других стран, став тем самым крупнейшим военно-политическим блоком в мире и вехой в истории международных отношений. Несмотря на то, что обновлённый Двойственный союз в исторической перспективе моментально превратился в целый блок из многих стран Центральной и Восточной Европы, это была ещё не та высокоорганизованная структура, подобная НАТО или Варшавскому договору в РИ.

Рейхспакту в данном случае подошёл бы термин «протоблок». Это была сложная система союзов, и часто двусторонних союзов. Осью Рейхспакта был «нерушимый союз» Германии и Австро-Венгрии, на которую были нанизаны отдельные договоры Германии и Австро-Венгрии с остальными членами Рейхспакта по отдельности. Содержа в себе стандартные общие положения, отдельный договор с каждым членом Рейхспакта имел свои нюансы, связанные с условиями союза с каждой отдельной страной. Договоры с Украинской державой, с Балтийским герцогством, с Болгарией, с Литвой – в каждом из них были свои детали.

Таким образом, Рейхспакт на своём начальном этапе существования представлял собой скорее сложную паутину союзных договоров, но это нисколько не умаляло его значение для истории международных отношений. Это был уже куда более высокий уровень, чем существовавший во время Вельткрига Четверной союз Центральных держав, и эта сложная паутина складывалась в полноценную работающую систему. Этой системе ещё предстояло развиться в более простую и при этом более отлаженную и цельную структуру, но для своего времени это был уже полноценный военно-политический блок с настоящим «мозговым центром» в Берлине.

Экономика Центральной Европы в условиях работы Рехспакта

Со стороны казалось, что Рейхспакт заработал очень быстро, но на деле всё было далеко не так просто. Тут нюанс был не в прямом подчинении сателлитов – никуда они не денутся с подводной лодки. Хотя это и было незаметно даже для внутреннего наблюдателя (не говоря уже о сторонних), но мало было создать систему союзов Рейхспакта – в его рамках необходимо было добиться подлинной политической консолидации, чтобы союзники и сателлиты не держали против своего патрона фигу в кармане. И вот как раз многие действия немцев в предшествующий период (1917 – 1919 гг.) этому вполне себе способствовали, особенно в тех странах, которые не держали фронт против большевизма и наслаждались спокойной жизнью. Не то чтобы немецкие господа были безнадежно глупы или бесчеловечны.

Но в целом немецкая администрация отпугивала местное население своей авторитарностью и жесткостью. Между немцами и местными националистами постоянно происходили стычки. Лишь на самой периферии новой империи, в Финляндии и Грузии, немецкое вмешательство приветствовалось и принесло некоторый успех. В Финляндии немцы служили местным элитам и среднему классу защитой от российских большевиков и воспринимались как естественный союзник – но и тут находились недовольные, как, например, командующий армией Финляндии Карл Густав Эмиль Маннергейм, который в знак протеста против роста германского влияния подал в отставку и эмигрировал в Швецию, устранившись от политики. Та же формула оказалась применима и в Грузии, где немцы казались щитом против их же союзников, турок, продвигавшихся в Закавказье.

Однако нужно учитывать ситуацию, в которой приходилось действовать немцам. Чтобы создать прочный фундамент империи, требуется немало времени. Так, в РИ англичанам в Месопотамии пришлось в 1918 – 1922 гг. сначала подавить крупное восстание и пересмотреть целиком свою политическую стратегию, прежде чем удалось установить стабильный имперский строй, приемлемый и для них самих, и для местных элит.

Германия в 1917 – 1918 гг. оказалась в Восточной Европе в крайне неблагоприятных условиях. Приоритетной задачей была победа в войне, и с ней следовало поспешить, пока население страны не начало голодать, и пока собственная экономика не пошла окончательно вразнос. Этой задаче были подчинены все прочие, и германское правление в Восточной Европе в основном сводилось к широкомасштабной, однако не слишком успешной фуражировке. Однако после взятия Парижа и краха Антанты расклад сил кардинально изменился. Теперь Германская империя могла применять в Восточной Европе не только военную силу, но также экономические и культурные рычаги для укрепления своей власти.

Для значительной части этого региона Германия окончательно стала естественным экономическим партнером и культурным образцом. С другой стороны, подчас нелегко было согласовывать некоторые ключевые для немцев интересы с политикой, обеспечивающей поддержку на востоке Центральной Европы: как обычно, германское аграрное лобби оказалось самым напористым и наименее конструктивным, что проявилось в затягивании вопроса о создании таможенного союза.

При этом, как показала практика, на уже достигнутых результатах немцы не были намерены останавливаться. Рейхспакт стал лишь «первой ласточкой», ознаменовавшей начало полноценных интеграционных процессов в Центральной и Восточной Европе. Упорядочив отношения внутри германской сферы влияния в политических и военных вопросах, Рейхспакт открыл дорогу для дальнейшего углубления интеграции в экономике, хотя экономический аспект строительства «Срединной Европы» формально развивался без официальной связи с военно-политической интеграцией в рамках Рейхспакта.

Предпосылки к дальнейшей интеграции

Рейхспакт был военно-политическим союзом – то есть, это была часть фундамента «Срединной Европы», но ещё не всё здание. Необходимо было продолжать укреплять политические связи, а также выстраивать систему экономических связей, которые объективно являются кровеносными сосудами любого международного объединения. Успех германского правления зависел бы от того, насколько разумно (или неразумно) немцы подошли бы к строительству «Срединной Европы».

Подавляющее большинство гражданских чиновников, а также лидеры центристских и умеренно левых политических партий сознавали, что успешная империя на востоке может быть только «неформальной», вынужденной учитывать местное национальное самосознание и сотрудничать с местными элитами. Военное руководство действовало грубее и вместе с некоторыми своими сторонниками из числа гражданских лиц нацеливалось на дальнейшую аннексию – что проявилось, например, в польской политике, где в послевоенные годы было наломано немало дров.

Вопросы об экономической интеграции поднимались и прорабатывались ещё во время Вельткрига. Тут и договор о поставках Центральным державам зерна и хлеба из Украины. По Будапештскому мирному договору 1918 г. Румыния передавала Германии в концессию на 90 лет свои нефтепромыслы – это тоже одна из частей экономического базиса Рейхспакта. Поднималась тема таможенного союза Германии и Австро-Венгрии. Однако аппетит приходит во время еды. После окончания Вельткрига и завершения работы Потсдамской мирной конференции германские политики начали задумываться уже о большем – о таможенном союзе, охватывающим всю германскую сферу влияния.

Правда, в первые послевоенные годы шаги в этом направлении были довольно робкими, мелкими, и порой непоследовательными. В годы канцлерства Гинденбурга и всевластия Людендорфа Германия была сконцентрирована на преодолении внутреннего экономического кризиса, а также в определённый момент увлеклась политической борьбой, связанной со стремлением парламентской оппозиции сбросить диктатуру военных. Во внешней политике в эти годы ставка была сделана на политическую и военную сферу, что выразилось в образовании Рейхспакта. Плюс во время диктатуры военных на коне были прусские аграрии, традиционно стоявшие за самыми консервативными политическими силами, и которые во время диктатуры военных и особенно периода всевластия Людендорфа были на коне. Аграрное лобби было глубоким противником таможенного союза и делало всё для того, чтобы вопрос об этом проекте не заходил дальше разговоров. Но это не означает, что в то время на экономическом направлении ничего не было сделано.

О таможенном союзе на пространстве «Срединной Европы» в Германии заикались давно, но полноценная реализация подобных идей началась примерно с первой половины 1920-х гг. Дело начиналось с «прощупывания почвы» в виде различных договоров, упрощающих условия торговли и экономического взаимодействия между Германией, Австро-Венгрией и их лимитрофами. С лимитрофами (Украиной, Литвой, Польшей, Балтийским герцогством) дело шло лучше – они были более сговорчивыми. Экономическую зависимость от Германии (которой, откровенно говоря, эти страны были обязаны самим своим существованием) они, как правило, воспринимали как должное, а те страны, которые имели потенциал по населению и ресурсам (как расширенная Литва или Украина) и вовсе рассчитывали поднять свою экономику и даже промышленность, задействуя в деле собственной индустриализации иностранный капитал.

Ситуация в Австро-Венгрии после подписания Рейхспакта

А вот Австро-Венгрия, даже несмотря на явственное снижение своего значения, всё же решила попробовать покапризничать в послевоенные годы. Заключённый на излёте Вельткрига Waffenbund закрепил Австро-Венгрию в качестве слабого сателлита Германии, но не все были готовы с этим мириться. Славянские народы империи Габсбургов были недовольны резким нарушением баланса – по их опасениям, слишком тесная привязка Дунайской монархии к Германии грозила установить господство над империей местных немцев и даже пангерманистов. Демонстрации, акции неповиновения и обструкционизм в рейхсрате в критический 1919 г. и трудный 1920 г. проходили в том числе и под лозунгом недопущения господства немцев над империей и втягивания Австро-Венгрии в германскую кабалу. А в экономической сфере не особо желали попадания в германскую кабалу австрийские предприниматели – даже самые крупные и вполне конкурентоспособные корпорации, как «Шкода» и «Штайр», которые опасались нечистоплотной конкуренции со стороны германских промышленных гигантов. Карлу I и его правительству приходилось это учитывать.

В итоге, хотя австрийская дипломатия старалась обходить острые углы, позиция Вены не была выгодной, ибо, как гласит американская поговорка, «Beggars cannot be choosers» («У нищего выбор невелик»). Однако в пользу австрийцев сыграло то, что Германия в то время сама переживала тяжёлый послевоенный кризис (сопровождавшийся забастовками и восстаниями, как например, выступление спартакистов), плюс ко всему переговоры о заключении Рейхспакта велись на Потсдамской мирной конференции, где велась сложная игра между немцами и британцами, которые при поддержке США стремились свести итоги Вельткрига вничью и ограничить германские притязания (пытаясь воспользоваться в том числе и послевоенным кризисом в Германии). В итоге Рейхспакт не особо затрагивал экономические вопросы, но было понятно, что дальнейшие договоры и соглашения в экономической сфере – лишь вопрос времени.

Как во время переговоров по Рейхспакту, так и после его заключения, Австро-Венгрия, наряду с другими государствами в германской сфере влияния, заключала всё новые и новые экономические договоры – как правило, частного содержания, но в комплексе выстраивавшихся в будущую систему. При этом, хотя Австро-Венгрия и выходила из своего кризиса медленнее Германии, по мере того, как тяжёлые времена уходили в прошлое, габсбургская дипломатия начинала понемногу показывать зубки. При этом существовала и база для показывания зубов – в отличие разорённых войнами и разорвавших экономические связи с Россией восточноевропейских лимитрофов, австрийская экономика, хотя и была слабее немецкой, всё же была более-менее способна себя проявить уже на этом этапе. Чешская промышленность в лице корпорации «Шкода» не только уверенно держалась на внутреннем рынке, выдерживая германскую конкуренцию, но и проникала на внешние рынки. Постепенно расширялся другой австрийский гигант – «Штайр».

Кроме того, некоторые австрийские бизнесмены даже скупали немецкую собственность, как, например, Камилло Кастильони, который владел германской авиастроительной компанией «Ганза-Бранденбург» и сыграл немалую роль в становлении производителя авиадвигателей BMW. В условиях, когда, оправившись от послевоенного кризиса, разобравшись с различными дипломатическими вызовами (Вашингтонская конференция 1922 г., захват британских колоний после революции в Англии) и завершив свою политическую борьбу, Германия усилила свою активность по созданию полноценного экономического союза в своей сфере влияния, австрийским правительственным деятелям стало понятно, что Габсбургской монархии придётся в скором времени окончательно забыть о протекционизме. Однако министр-президент Игнац Зейпель решил ещё побарахтаться и покочевряжиться ради того, чтобы довести до конца экономические реформы и окончательно поднять австрийскую экономику на ноги.

Тем временем в Германии окончательно возобладал курс на дальнейшее усиление экономической интеграции, вплоть до её высшей формы по нормам того времени – таможенного союза. Новое правительство Макса Баденского, наряду с реформами по либерализации политической жизни в Германии, во внешней политике развернуло курс на выполнение заветов Фридриха Наумана в экономической сфере. Подогревали эти стремления и германские крупные промышленники. Одним из важнейших лоббистов усиления экономической интеграции в германской сфере влияния был Вальтер Ратенау, глава корпорации AEG – гиганта в области электроэнергетики и машиностроения – который к тому же обладал и политическими связями. Когда-то, во время Вельткрига, Ратенау возглавлял специально созданный департамент военного министерства во временном чине генерала и первым в Европе перестроил экономику на плановые рельсы, тем самым сыграв важную роль в становлении системы «военного социализма». После смерти своего отца, Эмиля Ратенау, в 1915 г., Вальтер Ратенау ушёл из министерства, чтобы заняться своим семейным бизнесом. Хотя он после окончания Вельткрига не влезал в политику с головой, тем не менее, он использовал свои прошлые политические связи в качестве платформы для лоббизма. Более того, Ратенау был одним из тех крупных промышленников, кто стоял за парламентской оппозицией, противостоящей всевластию Людендорфа и канцлерству Гинденбурга в период диктатуры военных.

Дипломатия первых послевоенных лет в деле выстраивания «Срединной Европы» делала ставку не столько на экономический, сколько на политический аспект вопроса – этому во многом способствовали и стоявшие перед Германией вызовы. Когда Кайзеррейх восстанавливался от послевоенного экономического кризиса, участвовал в интервенциях, поддерживал своих сателлитов и интегрировал новые колонии – экономическая интеграция была малозаметна. Она была, но парламентская оппозиция и различные лоббисты от крупных промышленников всячески стремились создать впечатление, что «авторитарное правительство» буксует на этом направлении. Один из самых громких голосов принадлежал Вальтеру Ратенау. Хотя приобретённое по результатам Вельткрига германское господство над Центральной и Восточной Европой само по себе способствовало экономической интеграции под эгидой Кайзеррейха, Ратенау и его единомышленники требовали большего – не двусторонних договорённостей с союзниками и сателлитами по отдельности, не просто фактической экономической интеграции, а заключения между Германией и всеми её сателлитами полноценного таможенного союза, до которого у правительства первых послевоенных лет всё никак руки не доходили. За Ратенау и парламентской оппозицией шли промышленники экспортирующих отраслей индустрии (строительной, электротехнической, химической) и связанные с ними банки.

По большому счёту, для ряда консервативных государственных деятелей уже завоёванного уровня экономической интеграции было вполне достаточно. Политическое господство автоматически означало и господство экономическое – и при такой логике таможенный союз выглядел для них формальностью, особенно когда был заключён союз военно-политический в виде Рейхспакта. Ещё на начальном этапе Вельткрига у консервативно настроенного правительства наблюдался скепсис к идеям Вальтера Ратенау о таможенном союзе. Подтверждением тому является заседание министров 30 октября 1914 г., отклонившее идею таможенного союза Ратенау. Адмирал Тирпиц также полностью отклонил план таможенного союза:

«Идея Ратенау об экономическом союзе призрачна».

Однако за время войны и особенно после победы многое изменилось. За это время вышла книга Наумана «Срединная Европа». Победа в Вельткриге подарила Германии обширную сферу влияния на обломках поверженных врагов. Наумановская идея «Срединной Европы» наряду с победной эйфорией настолько глубоко впечатлила германское общество, что по мере выправления внутреннего положения страны всё больше и больше политиков и общественных деятелей настаивали на заключении таможенного союза, который стал бы вишенкой на торте германского величия. Правительство, разобравшись с внутренними делами и отстояв свою сферу влияния от леворадикального вызова, также предпринимало всё более и более уверенные шаги в направлении заключения таможенного союза стран Центральной и Восточной Европы. Росло значение ещё одного соображения, на котором особо настаивал Ратенау.

Германия и Австро-Венгрия очень сильно пострадали от Вельткрига, а необходимость переваривать новые колонии и поддерживать сателлитов в их самый тяжёлый час вытягивало много ресурсов в слишком неудачное время. Этим пытались воспользоваться Великобритания и США. Великобритания, хотя была истощена не меньше, чем Германия, не желала мириться со сложившимся балансом сил – господство Германии и падение Франции и России в руки синдикалистов и коммунистов оставляли Владычицу морей в одиночестве. Британцы были вынуждены уходить в орбиту США, но с помощью заокеанского партнёра они надеялись организовать бойкот Германии, хотя в сложившемся раскладе это была очень сложная задача. После Британской революции 1922 г. самым серьёзным соперником Германии становились США – но соперником не политическим, не военным, а как раз таки экономическим. Несмотря на то, что как политическая сила США ушли в изоляцию, частная инициатива её корпораций становилась ощутимым фактором – и потенциальной угрозой германскому экономическому господству в Европе. Не только германское государство, но и германские промышленные гиганты переживали тяжёлый переход с военных рельс на мирные. А тем временем из-за океана грозили прийти молодые хищники, таких проблем не испытавшие. Многие американские корпорации были готовы проникать на европейский рынок. Хотя главный партнёр американцев, Великобритания, оказался охвачен революцией, даже потерявшие свои вклады компании рассчитывали утвердиться на европейском рынке. По мнению Ратенау, таможенный союз с Австро-Венгрией и сателлитами стал бы важным противодействием растущей американской экономической экспансии.

В период возвышения Людендорфа вопрос о таможенном союзе поднимался очень робко – где-то были более важные дела, а где-то руководители государства расценивали, что для достижения экономического влияния достаточно военно-политических соглашений и союзов. После падения Людендорфа, во второй период канцлерства Гинденбурга наблюдалась некоторая либерализация германской политической жизни, а вслед за ней начинали предприниматься конкретные шаги к заключению таможенного союза. После отставки Гинденбурга и формирования правительства Макса Баденского таможенный союз всех стран Срединной Европы стал официальной целью германской дипломатии. Конечно, на раскручивание маховика этой затеи потребовалось немало времени. Причин было много. Как уже неоднократно отмечалось выше, свою роль играла инертность – тут и занятость другими делами, и внутренний кризис, и просто сосредоточенность на выстраивании военно-политических союзов. До сих пор хватало тех, кто руководствовался логикой – зачем нужно жрать капусту, если есть картошка зачем нужен таможенный союз, если уже есть Рейхспакт и фактическая зона влияния, в которой экономическая интеграция уже существует де-факто? Этой инертности способствовала ещё и позиция крупных аграриев, стоявших за наиболее консервативными и реакционными политиками – таможенный союз был выгоден промышленникам, которые могли уверенно завоевать рынки стран более низкого уровня, в то время как аграрии рисковали столкнуться на собственном рынке с украинскими конкурентами, например. Тем не менее, идеи Наумана уже оставили свой след в душах немцев (в том числе и высокопоставленных), а на волне начавшегося экономического подъёма «Золотых Двадцатых» всё более громким становился голос крупных корпораций – прежде всего тех, чьи доходы были связаны с экспортом. Для них таможенный союз был способом ещё сильнее улучшить для себя экономический климат, заполучить ещё большее влияние и заработать больше дивидендов на инвестициях, даже когда новые рынки Восточной Европы и так уже лежали у их ног. Помимо общих идей о таможенном союзе корпорации интересовали и более специфические вопросы – например, они были вполне не прочь протолкнуть проект перехода восточноевропейских стран с более широкой русской колеи на более узкую европейскую, что должно было упростить торговлю и движение товаров и грузов по германской сфере влияния. Помимо прочего, в таможенном союзе корпорации видели неплохую линию обороны против расширявшейся американской экономической экспансии. Ввиду того, что такие промышленники-экспортёры стояли за парламентской оппозицией, противостоявшей сначала Людендорфу, а затем Гинденбургу, они рисовали своих противников чёрной краской, выставляя их недалёкими людьми, которые, увлёкшись военно-политическими вопросами, тормозили экономическую интеграцию Срединной Европы.

Подготовка Таможенного союза

Итак, при Максе Баденском началось реальное продвижение проекта таможенного союза. Но просто сказка сказывается, да не просто дело делается. Казалось бы, Германия – это Чёрный Властелин, нависающий над всей Центральной и Восточной Европой. Угнетатель, попирающей всех своим сапогом. Казалось бы, достаточно просто дать команду – и таможенный союз заключён. Но, хотя Германия действительно была доминатором, всё было не так уж и просто. Об инертности самой Германии уже неоднократно было отмечено выше.

Но и позиция других стран, как оказалось, тоже имела значение. Речь идёт, конечно, не о лимитрофах. Несмотря на то, что сателлиты Германии – Литва, Украина, Балтийское герцогство и другие – готовы были присоединиться к таможенному союзу по указке из Берлина, главной целью германской дипломатии было уломать на это дело Австро-Венгрию. Изначально казалось, что после заключения Рейхспакта дунайская держава вступит в таможенный союз без всяких возражений – достаточно лишь дать намёк из Берлина. Но всё оказалось не так просто.

Заключение Waffenbund’а и создание Рейхспакта ознаменовало то, что Австро-Венгрия из полноценной державы превращалась в слабого сателлита Германии. Но хотя держава Габсбургов стала сателлитом, подчинённой державой – тем не менее, она всё ещё оставалась империей. К тому же во главе неё нашлись люди, готовые вертеться как уж на сковородке в расчёте выгадать для своей страны условия повыгоднее. Министр-президент австро-венгерской Цислейтании Игнац Зейпель стремился затянуть вопрос на как можно более долгий срок – и не без причины.

Послевоенный кризис Австро-Венгрии был более глубоким, чем в Германии, да и её промышленность была слабее, чем у Германии. Конечно, чешская, да и австрийская промышленность были конкурентоспособны, и могли уверенно выступать как на внутреннем, так и на общеевропейском рынке, но вот в Транслейтании существовал риск, что германские гиганты могут и перехватить инициативу.

Кроме того, в Австро-Венгрии существовал обширный внутренний рынок и таможенный союз с Германией и другими странами грозил нарушить сложившийся (и работающий) баланс. Благодаря аккуратной и грамотной дипломатии негативное влияние проникающих в Австро-Венгрию германских экономических гигантов удавалось более-менее минимизировать, и даже использовать его на пользу экономике империи, аккуратно и грамотно привлекая немецкие инвестиции – но при заключении настоящего таможенного союза существовал риск того, что плотину прорвёт… во всяком случае, так утверждали лоббисты от австрийских и чешских компаний.

Первые реальные шаги по заключению таможенного союза Германии и Австро-Венгрии правительство Макса Баденского предприняло весной 1924 г. – это были не просто разговоры, не просто намёки, а более-менее полноценное предложение. В это время правительство Зейпеля доводило до конца реформы в финансовой сфере, а сама Австро-Венгрия вступала в полосу кризиса безработицы, который сопровождался сокращением спроса на австрийские товары на европейском и мировом рынке. Создание германо-австрийского таможенного союза в этот сложный момент было… не совсем желательным. С другой стороны, было понятно, что если немцы будут реально настаивать, то особого выхода у Австро-Венгрии, в общем-то, вряд ли будет. Кроме того, стоит учесть, что в «Пасхальной декларации» движения австрийских немцев – очень влиятельных на тот момент – содержалось в том числе и требование таможенного союза. Поэтому Зейпель избрал тактику – если немцы будут реально настаивать, то придётся соглашаться, но этот момент лучше оттянуть.

На первых порах это «оттягивание» работало. Макс Баденский был в тот момент не очень настойчив, а когда выдвигал реальное предложение, Зейпелю удавалось его заговорить. Тактика была почти безотказная – путём мелких уступок заставляем партнёра «забыть» о главном. К тому же у австро-венгерской дипломатии нашёлся неожиданный союзник – прусские аграрии и юнкерство, стоявшие за самыми консервативными германскими партиями. Как оказалось, они тоже не были заинтересованы в таможенном союзе – как уже выше отмечалось, если промышленники получали хорошие дивиденды за счёт проникновения на рынки индустриально более слабых государств, то немецкие аграрии рисковали столкнуться с опасной конкуренцией со стороны венгерских и украинских экспортёров зерна. На этом и играл Зейпель.

Однако сколь верёвочке ни виться… Правительство Макса Баденского проявляло всё больший и больший интерес к таможенному союзу и делало всё более решительные попытки его заключения. Промышленники-экспортёры при поддержке Ратенау приобретали всё большее влияние и продвигали таможенный союз всё более настойчиво, в то время как консервативные аграрии и юнкерство постепенно сдавали позиции. Ощутимый удар по прусским аграриям и юнкерству нанесла проведённая правительством Макса Баденского отмена трёхклассной избирательной системы в Пруссии, из-за чего поддержка консерваторов серьёзно уменьшилось, а голос стоявших за ними экономических игроков стал слабее. Переговоры о таможенном союзе стали более интенсивны, и позиции Австро-Венгрии на них всё больше и больше ослабевали. В конечном итоге перед Зейпелем встал вопрос ребром – Австро-Венгрия совершила уже более чем достаточно мелких уступок и теперь наступило время переходить к главному. Впрочем, Зейпель всё равно мог быть собой доволен – время действительно удалось хорошенько оттянуть. Этого оказалось достаточно для того, чтобы чешская и австрийская промышленность сумела более-менее встать на ноги. Не факт, что чешская и австрийская промышленность сумела бы выдержать борьбу с немцами за внешние рынки, но то, что она могла сохранить свою независимость и была способна вполне уверенно держаться хотя бы на внутреннем рынке – это было обнадёживающе. Когда переговоры с Австро-Венгрией сдвинулись с мёртвой точки, к процессу быстро присоединились остальные сателлиты Германии, что предопределило масштаб и значение грядущего договора.

Подписание Таможенного союза

11 ноября 1926 г. между Германией, Австро-Венгрией, Соединённым королевством Фландрии и Валлонии, Украиной, Литвой, Балтийским герцогством и Финляндией был подписан договор о заключении таможенного союза, который официально назывался «Центральноевропейский экономический союз» (Mitteleuropäische Wirtschaftsunion). Однако в просторечии как в Германии, так и за её пределами этот таможенный союз быстро стал известен как «Срединная Европа» (или Миттельевропа, как этот союз будет называться далее в тексте), в честь того самого объединения, о котором мечтали Фридрих Науман и другие.

Вскоре к Миттельевропе начали присоединяться и другие страны. 18 января 1927 г. в таможенный союз вступила Румыния. Болгария решила вопрос ультимативным способом – 22 ноября 1928 г. она вступила одновременно и в Рейхспакт, и в Миттельевропу. Поднимались вопросы о принятии других членов – так, предложения о вступлении в таможенный союз приходили голландцам и шведам, но они отвечали уклончиво и затягивали время. Впрочем, экономическое сближение с этими двумя странами и без таможенного союза было плодотворным – со Швецией был заключён ряд торговых соглашений, а в Голландии терпящая бедствие после Британской революции 1922 г. нефтяная корпорация Royal Dutch Shell превратилась из англо-голландской и германо-голландскую. Аналогично было с Османской империей – хотя она и не присоединилась ни к Рейхспакту, ни к Миттельевропе, Турция отчаянно нуждалась в модернизации, в связи с чем глубоко залезла в долги к Германии и Австро-Венгрии. Ну и, конечно же, куда тут без нефти – германские и австрийские нефтяники принимали активное участие в разработке месторождений турецкой Месопотамии, а также уверенно проникали в соседний Иран, занимая там опустевшую нишу рухнувшей Британии.

Каковы были основные результаты работы таможенного союза? Хотя к 1930 г. он действовал ещё всего лишь три года, кое-что уже можно было сказать наверняка. Для Австро-Венгрии чёрт оказался не таким страшным, как его малевали – покамест вставшая на ноги и продолжившая развиваться дальше промышленность Австрии и Чехии неплохо справлялась в конкуренции с германскими гигантами. Конечно, даже на внутренних рынках, не говоря уже о внешних, австро-чешская промышленность сталкивалась с серьёзным вызовом. Снятие таможенных барьеров ещё больше упростило проникновение германских корпораций в Венгрию, что дополнительно способствовало отдалению Транслейтании от Цислейтании. Германия всегда стремилась воспользоваться трудностями Австро-Венгрии для расширения своего экономического проникновения, и австрийцы, уступавшие своему союзнику по экономическому развитию, понимали – нужно как-то вертеться, даже если все расклады против тебя. Ответом на это стало усиление монополистических тенденций в Австрии и Чехии. Чешская «Шкода» ещё до создания таможенного союза принялась подминать под себя более мелкие компании (в основном чешские), дабы не допустить, чтобы немцы скупили эти фирмы раньше. Подобным же образом формировался другой сильный игрок – австрийская корпорация «Штайр», под крылом которой было развёрнуто производство широкого ассортимента продукции – от оружия до автомобилей.

В итоге, несмотря на тяжёлое наследие Вельткрига, несмотря на возросшее из-за таможенного союза давление со стороны немцев, несмотря на статус «вечно второго, вечно отстающего» – Австро-Венгрия всё же, несмотря на все оговорки, была одним из экономических лидеров Европы, который даже при серьёзнейшей немецкой конкуренции сумел не только удержаться на собственном рынке, но и проникать на внешние. На рынках Восточной Европы (Украина, Литва) австрийские корпорации находились в тени немцев, но свою нишу всё же нашли. Однако главным направлением австрийской экономической экспансии были Балканы и Ближний Восток. Австрийские предприниматели очень хорошо изучили Балканы и Ближний Восток, имея с ними систематические торговые связи. Австрийский бизнес хорошо изучил специфику местных рынков, учитывая малейшие запросы, жителей стран Балканского полуострова и Ближнего Востока. Австрийские предприниматели зарекомендовали себя надежными партерами, с которыми местные купцы готовы были сотрудничать даже под честное слово, так как деловая репутация у австрийских бизнесменов была безупречной. Хотя ещё до Вельткрига австрийцы даже на своих традиционных рынках сталкивались с растущей конкуренцией со стороны Германии, вытеснявшей австрийский бизнес с насиженных мест (особенно австрийцам пришлось потесниться в деле развития нефтедобычи на Ближнем Востоке), в «Золотые Двадцатые» экономика дунайской державы неплохо развивалась даже при растущем немецком давлении.

Таможенный союз – Миттельевропа – способствовал лучшему проникновению товаров на австрийский рынок, что стимулировало потребление в крупных городах и развитых регионах и способствовало росту уровня жизни. При этом австрийцам удалось более-менее нивелировать побочный эффект от таможенного союза, от которого могла пострадать собственная промышленность. Усиление германского проникновения на внутриимперский рынок грозило навредить австрийцам (особенно в Транслейтании), но бизнесменам дунайской державы удалось найти отдушину, благодаря которой собственную промышленность и экономику удавалось не только поддерживать на плаву, но в чём-то и расширять. Эта отдушина – традиционные внешние рынки на Балканах и Ближнем Востоке, а также в средиземноморском регионе. В 1920-е гг. немцы переориентировались в своей внешнеэкономической деятельности на развитие связей с Восточной Европой, колониями в Африке и Азии, с Китаем – они потеряли интерес к Балканам и отчасти к Ближнему Востоку (кроме нефтедобычи, естественно). Австрийская империя не имела соответствующих экономических ресурсов и флота, чтобы конкурировать с Германией, Японией, США в далекой азиатской торговле. Но отвлечение немцев на столь лакомый китайский пирог позволило австрийцам не только укрепить, но даже приумножить свои позиции на традиционных для себя рынках. При этом австрийская внешнеэкономическая сфера и расширялась в Средиземноморье – это была полученная ещё по итогам Вельткрига и итальянской гражданской войны зона влияния в Италии, проосманская Ливия и Египет, неплохая торговля наладилась даже с французскими лоялистами, укрывшимися в Алжире.

Открылся ещё один интересный благотворный эффект от таможенного союза на австрийцев. Все континентальные германские порты находились на побережье Северного и Балтийского морей. По ходу приобретения опыта управления над реально большими колониальными владениями оказалось, что не всегда лучшим вариантом бывает везти грузы из колоний исключительно через германские порты – в ряде случаев (например, если поставки шли с Восточного побережья Африки или из Азии в Баварию) было удобнее транспортировать груз через Средиземное море в австрийский Триест (или по Дунаю) и везти товар в Германию через австрийские земли. Этот фактор делал Австро-Венгрию неплохой транзитной территорией – с одной стороны, это был для австрийцев ещё один неплохой источник доходов и фактор экономического роста; а с другой стороны, немцы были ещё больше заинтересованы, чтобы в Австро-Венгрии, создававшей впечатление нестабильного образования, всё было спокойно.

Ситуация в Центральной Европе после начала работы Таможенного Союза

В целом, как показала практика первых лет действия таможенного союза, от него пока что австрийская и чешская промышленность и экономика потеряли не так уж и много, вдобавок в чём-то и выиграв. Но вот со второй половиной Австро-Венгрии – Транслейтанией – дела обстояли куда сложнее. Так уж исторически сложилось, что две половины империи оказались разными по духу. Цислейтания была готова идти на уступки неимперским народам, была федерализирована Карлом I, в ней проводились реформы, и, по совместительству, этот регион был очень даже развит промышленно и вообще экономически (если не считать Галицию), а в «Золотые Двадцатые» Цислейтания вновь, как и в предвоенное время, вступила в светлую полосу уверенного и бурного роста. И какой же противоположностью этой «идиллии» была Транслейтания! В Венгрии правили крайне консервативные круги, одержимые идеей сохранения статус-кво. Лишь бы не допустить перемен, лишь бы не оставить старые добрые времена позади, и, Господа ради, лишь бы не потерять особый статус и свои венгерские привилегии! А для того, чтобы добиться реализации своих хотелок, у венгров было самое главное – влияние. Воспользовавшись тяжёлым положением империи под конец Вельткрига, слабостью центральной венской власти и мягкостью молодого императора, венгры сумели добиться сохранения своего особого статуса и оставить свои привилегии в неприкосновенности. Как итог – национально-административные реформы Карла I не распространялись на Транслейтанию. Как оказалось, федерализация Цислейтании позволила через уступки неимперским народам удержать Австрию от распада – и при этом ещё и усилить интеграцию и сближение регионов, пускай даже эти народы постоянно грызлись друг с другом. А вот отсутствие федерализации Транслейтании не только позволило венграм продолжать мадьяризацию своего королевства, не только работало на обособление Венгрии – как оказалось, это способствовало и её экономическому отставанию. Сохранение консервативного курса создавало проблему – дело в том, что оплотом венгерского консерватизма была земельная аристократия. И, кстати, эта самая земельная аристократия тоже была не совсем в восторге от создания таможенного союза – поскольку он усиливал нагрузку на рынок хлеба и зерна за счёт плодородной Украины. Конечно, господство консерваторов и стоящей за ними земельной аристократии не останавливало процесс индустриализации Венгрии. Но тормозило. А это способствовало усилению проблемы отрыва Транслейтании от Цислейтании. Венгрии остро не хватало инвестиций, поэтому она была заинтересована в привлечении австрийских… и иностранных капиталов – главным образом немецких. С открытием таможенного союза немецкое проникновение в Венгрию усилилось, и австрийским корпорациям приходилось столкнуться с реальной конкуренцией за собственный венгерский – и общеимперский – рынок.

При этом Венгрия имела лучшие стартовые условия для развития, чем новообразованные государства в Восточной Европе. Украина, Литва, Польша находились в самом уязвимом положении перед негативными эффектами таможенного союза. По территориям Польши и Литвы пролегала линия фронта Вельткрига. Украина пережила гражданскую войну против Директории и Красный Потоп. Литва присоединила к себе значительную часть Беларуси – по которой в 1920 г. тоже прошла война. И все эти страны пережили болезненный разрыв экономических связей с рухнувшей Российской империей, в состав которой когда-то входили молодые государства. При этом, став самым настоящим фронтиром между Германией и Советской Россией, они отчаянно нуждались в развитии – иначе не выжить. Таможенный союз был для таких государств палкой о двух концах.

С одной стороны, без иностранных инвестиций они были как без воды. Главной причиной широкого привлечения иностранного капитала являлось то обстоятельство, что в этих странах отсутствовали крупные капиталы, необходимые для модернизационного рывка. Кроме того, молодые государства Восточной Европы несли ещё и увесистое бремя непроизводительных расходов: на формирование и содержание армии, забить на которые было нельзя ввиду соседства с Советской Россией (а опыт Украины 1918 – первой половины 1919 гг. ещё и сопровождался глубоким кризисом лояльности армии, на преодоление которого тоже ушло огромное количество сил и средств), на реформы (как, например, земельная реформа Скоропадского), на само государственное строительство. Нет ничего удивительного, что в этих странах наиболее передовые отрасли промышленности, определявшие лицо индустриализации, развивались, как правило, с участием иностранного капитала.

В то же время широкое проникновение иностранного капитала имело и свои минусы: часть (и порой немалая часть) накоплений, которая могла бы умножить собственное национальное богатство, расширить возможности капиталовложений в экономику, повысить жизненный уровень населения, уплывала в Германию или Австро-Венгрию в виде прибылей и дивидендов. Таможенный союз ослабил возможности этих стран хоть как-то контролировать проникновение иностранного капитала. С одной стороны, это усиливало экономическую зависимость восточноевропейских государств от своих патронов. Немцы создавали там филиалы крупных фирм, которые нередко способны были не только конкурировать с местным бизнесом, но и подминать его под себя. Германские и австрийские бизнесмены покупали там перспективные предприятия – и хватало случаев, когда местный бизнес оставался не у дел. Таможенный союз очень серьёзно ограничивал для этих стран возможности проведения протекционистской политики – что нередко ставило отечественного производителя в уязвимое положение. С другой стороны, именно иностранный капитал играл огромнейшую роль в проведении столь необходимой для этих стран индустриализации. Да, бывали случаи, когда через иностранное предприятие или филиал получалось добиваться более высоких результатов, чем собственными силами – особенно это касалось технологичной промышленности и крупных проектов. Кроме того, любое предприятие – хоть отечественное, хоть иностранное – создавало рабочие места, в которых особенно нуждалась Украина, страдавшая от аграрного перенаселения, и испытывавшая необходимость «разгрузить» деревню. Кроме того, таможенный союз благотворно отразился на международной торговле, хотя и здесь проявлялся побочный эффект – порой восточноевропейские предприниматели приходили к выводу, что выгоднее делать состояние на торговле вместо того, чтобы вкладываться в полноценное производство. Таким образом, таможенный союз как грозил убить собственную экономику восточноевропейских стран, так и открывал им различные возможности – даже в условиях германского господства. И, несмотря на то пресловутое германское господство, для восточноевропейских предпринимателей это был не повод опускать руки – возможности есть возможности, и нужно было вырабатывать себе умение ими пользоваться.

Итоги

Образование Рейхспакта и формирование Миттельевропы дало толчок к развитию аналогичных процессов в остальном мире. Так, в частности, с подачи Советской России 2 марта 1919 г. был создан Коминтерн, но приход к власти синдикалистов во Франции и в Британии, а также создание Рейхспакта показали, что, помимо объединения и координации леворадикальных партий и движений, требуется и координация действий самих государств – в военной сфере, в политике и дипломатии. Это потребовало серьёзной реформы Коминтерна, начатой с подачи французских синдикалистов, которые в том числе хотели перехватить международное лидерство над пролетарским движением у российских большевиков, которые первыми запустили процесс создания подобных международных структур. Создание Рейхспакта и Миттельевропы глубоко вдохновило Японию, которая стремилась стать таким же лидером в Азии, как Германия в Европе. Создание и дальнейшее совершенствование Рейхспакта, а также формирование таможенного союза и экономической системы Миттельевропы было взято японцами за основу собственного проекта, который в будущем войдёт в историю как «Великая восточноазиатская сфера сопроцветания». Действия немцев не прошли незамеченными и для США. Глобальный проект Лиги Наций, который вынашивал президент Вудро Вильсон, был похоронен, так и не родившись, а новое – изоляционистски настроенное – руководство Соединённых Штатов руководствовалось интересами более приземлённого характера. В условиях нового возрождения Доктрины Монро в кулуарах Государственного департамента начали составляться наброски проектов создания систем союзов, аналогичных Рейхспакту и Миттельевропе, в обеих Америках. Но, ввиду эфемерности потенциальной военной угрозы интересам США в этих регионах, подобные проекты не ушли дальше набросков и разговоров – вместо зримых политических блоков в обеих Америках успешно работала направляемая США невидимая рука рынка, и как американские президенты, так и чиновники Госдепартамента не видели причин выстраивать сложную структуру, подобную Миттельевропе и тем более Рейхспакту, там, где прекрасно справляется американская экономическая мощь.

Рейхспакт и Миттельевропа стали той самой «неформальной империей» – владычеством Германии над Центральной и Восточной Европой без лишних аннексий. При этом стоит учитывать, что большинство входивших в «неформальную империю» государств были ярко выраженными сателлитами, во всём подчинёнными Германии. Насколько приемлемой была эта «неформальная империя» для населения Центральной и Восточной Европы? От такого вопроса местных националистов неизбежно хватал удар – и не без причины: для поляков господство немцев в регионе означало серьезное препятствие для их собственных планов национального строительства. Столь же неприятна была победа Германии латышам и эстонцам, желавшим избавиться от засилья немецкой элиты в Прибалтике. Учитывая убыль латышского населения (как на войне, так и в результате эмиграции), начавшаяся ещё в годы диктатуры военных и фактически продолжавшаяся и при новом правительстве целенаправленная политика немецкой колонизации грозила даже привести к формированию в небольшом Балтийском герцогстве немецкого большинства. В пределах Австро-Венгерской империи победа Берлина укрепила австро-немецкое управление и приоритет немецкого языка в образовании и делопроизводстве, однако Габсбурги прикладывали все усилия, дабы не допускать крайних форм немецкого национализма на подвластных им землях, потому что это грубо противоречило основным принципам династии. Более того, для некоторых групп населения Восточной Европы (самая заметная из них – евреи) такая неформальная Германская империя (особенно в формате таможенного союза Миттельевропы) оказалась весьма привлекательна.

В качестве итога можно сказать, что развилка данной АИ, по сути своей, убила в зародыше зачатки Лиги Наций и, судя по всему, надолго остановила процесс формирования глобальных мировых организаций. Вместо этого та энергия, которая в РИ по почину «14 пунктов» и Версальского договора пошла на выстраивание глобализма в международных отношениях, была применена для дальнейшего совершенствования региональной блоковой системы. Можно сказать, что в момент заключения «Мира с Честью» глобализация как бы замерла с поднятой ногой. В целом готовые к диалогу Европа и Америка оказались слишком далеко друг от друга – Атлантический и Тихий океаны уводили в свой мир не только США, но даже Старую Британию, сбежавшую из своей революционной родины в Канаду. В свою очередь, Европа оказалась поделена между Старым и Новым миром, каждый из которых яростно отрицал друг друга. Таким образом, если РИ результаты Первой мировой войны во многом способствовали процессу глобализации мира, выведя на арену международных отношений «прото-ООН» в виде Лиги Наций, то АИ результаты Вельткрига, осмелюсь на такое суждение, способствовали скорее фрагментации мира – Лиги Наций так и не возникло, а основные мировые державы «уходили в себя», выстраивая собственную сферу влияния. Хорошо это или плохо по сравнению с РИ? Сложный вопрос. И глобализация, и фрагментация имеют свои собственные плюсы и минусы, и даже самая плодотворная дискуссия вряд ли стопроцентно выявит победителя – каждый останется при своём.