Kaiserreich: Мир победившего империализма. Часть 18. Лоскутная империя. Глава 5. Верховный народ и Гордое королевство

Несмотря на множество проблем, всплеск националистических настроений и общий кризис империи, большинство славянских народов Цислейтании Габсбургам более-менее удалось удержать в узде. Хотя Вельткриг и обострил национальные противоречия, реформы Карла I в Цислейтании и экономический подъём «Золотых Двадцатых» позволили сгладить противоречия. У многих народов во время Вельткрига обострились настроения в пользу независимости, однако победа Центральных Держав, крах сил, подогревавших идеи сепаратизма, и сохранение (а в Цислейтании – ещё и дальнейшее развитие) привычных политических и экономических институтов подталкивали многих представителей национальной буржуазии и среднего класса к выводу о крайней туманности перспектив в случае получения полной независимости и выбору вместо журавля в небе синицы в руках. Конечно, где-то получилось лучше, где-то получилось хуже, нигде не получилось идеально. Лучше всего получилось усмирить чехов (которые в первые послевоенные годы действительно серьёзно бузили) благодаря тому, что их буржуазия и компании неплохо устроились в имперской экономике; хуже получилось с поляками, ибо те затаили на Габсбургов глубокую обиду из-за не удовлетворившего их решения польского вопроса во время Вельткрига и уступок украинцам. Однако даже самый нелояльный народ Цислейтании не обладал настолько опасным потенциалом, как две проблемы Австро-Венгрии.

Содержание:

Настроения немцев в Австро-Венгрии

Первая опасность таилась внутри народа, который, казалось бы, был государствообразующим, являясь самой надёжной опорой империи. И опасность эта заключалась в том, что Австро-Венгрия была не единственной страной, в которой немцы были государствообразующим народом. Существование другого немецкого государства, которое к тому же добилось статуса «объединителя Германии», создавало пикантную ситуацию, когда настроения за отделение от Габсбургской державы существовали не только среди «неимперских» народов, но и очень даже «имперских».

Тайный ирредентизм, кокетство с идеей отделения и освобождения от «корсета габсбургской бюрократии» считалось преимущественным правом тех, кто был лишен привилегий, – этнических групп, которые не принадлежали к сиятельному кругу так называемых «исторических» наций, – югославов и чехословаков, румын и украинцев. Однако война и ее динамика привели в беспокойное движение и мнимые «господствующие народы».

Перед носом поляков держали кнут военного управления и пряник восстановления единства польских земель согласно австро-польскому проекту решения вопроса. Венгрия была обеспечена лучше, чем австрийская половина Монархии, Цислейтания, но предчувствовала угрозу своей паритетной позиции в планах различных реформ. Наконец, война породила и у немцев, которые считались «цементом империи», ожидания и надежды, таившие в себе некую взрывную силу.

До 1866 г., пока Австрия защищала свою первенствующую роль в Германском Союзе, все истинные патриоты были великогерманцами. Но с 1870–1871 гг., со времени, когда немецкое единство стало возможным только под эгидой Гогенцоллернов, немецкое национальное чувство потенциально приобрело такой же разрушительный характер, как и все другие.

Немцы в Австрии отныне встали перед дилеммой: они хотели сохранить свое преимущественное положение в Австрии, но одновременно стремились поддерживать связи со своими соплеменниками по другую сторону границы. Как только это стремление обнаружилось слишком явно, их стали упрекать в том, что они подвержены «прусской заразе» и заглядывают в ту сторону поверх пограничных столбов. Между двумя фронтами «Культуркампфа», католической и национально-либеральной партиями, возник спор относительно позиции «только немцев» или «тоже немцев».

Этот спор о приоритете политических лояльностей был, разумеется, не только академическим, но приобрел очень большое значение в практической жизни. Ирредентизм мог бы всегда вновь найти отклик в Италии, движение же за аншлюс не нашло поддержки в Германском рейхе. Эта ситуация была удачно определена изречением Макса Вебера, сказавшего, будто Бисмарк оставил за дверью 10 млн. немцев, чтобы связать и нейтрализовать 30 млн не-немцев.

Большая часть немцев подчинилась этой логике. И все же союз обеих империй, Двойственный союз 1879 г., может быть, и был в государственно-правовом смысле «нечленораздельным», представлял собой в известной степени «сплоченный и широкий» союз, о котором шла речь уже во Франкфуртском парламенте 1848–1849 гг.

Политическая жизнь в Австро-Венгрии на кануне Вельткрига

Двойственный союз был заключен в один из невралгических моментов. Именно в 1879 г. немецкое большинство в рейхсрате, парламенте австрийской половины империи, было утрачено. Либеральное правительство было заменено кабинетом графа Эдуарда Тааффе, который неоднократно опирался на славянские группировки. Не в последнюю очередь реакцией на это было зарождение в национально-либеральном политическом спектре четко выраженного немецко-национального течения. Оно носило на себе явный отпечаток идей среднего сословия и начало теснить доминировавших прежде либералов.

Свои перспективные цели немецкие националисты выразили в Линцской программе 1882 г. Они полагали, что конституция 1867 г. должна быть модифицирована, Галицию и Далмацию необходимо вывести из Цислейтании, чтобы вновь обеспечить в ней немецкое большинство. Кроме того, остальные области, прежде принадлежавшие к Германскому Союзу (включая и те, которые населяли по преимуществу чехи и словенцы!), по их убеждению, следовало вновь привести к союзным или государственно-правовым отношениям с Германским рейхом.

Один из авторов Линцской программы, Георг фон Шоннер, в последующие годы еще более решительно критиковал империю. Небольшая группа его сторонников, вскоре названных пангерманцами, кокетничала с идеей присоединения к державе Гогенцоллернов. Подобное решение, которое означало бы сдачу немецких позиций на Востоке, не вызвало никакого интереса в руководящих кругах империи. Пангерманцы приобрели некоторое значение как распространители протеста лишь тогда, когда правительство слишком часто стало «говорить по-славянски»: управлять стала чешская сторона. Это касалось прежде всего «богемских немцев», особенно немецкой Чехии, где пангерманцы завоевали большинство мандатов после «кризиса Бадени» (1897–1899). Но именно сторонники Шенерера из чешских немцев отделились от него уже в 1902 г. и под руководством Карла Германа Вольфа создали так называемую Свободную пангерманскую партию, позже часто именовавшуюся «немецкой радикальной».

Конфликт между Шенерером и Вольфом получил дальнейшее развитие – партия Вольфа открылась «мейнстриму», размежевание с другими немецко-национальными и либеральными группами (уже тогда часто обозначавшимися общим определением «свободные») становилось все более расплывчатым.

В связи с введением в 1906–1907 гг. всеобщего избирательного права немецкие радикалы превратились в немецкой Чехии в буржуазную партию без особых примет, подобно социальным христианам Карла Люгера в Вене. Сходство с Люгером заключалось еще и в том, что Вольф увлек за собой аграриев немецкой Чехии точно так же, как Люгер крестьян альпийских областей. Немецкие радикалы имели в рейхсрате в 1914 г. более двадцати с лишним депутатов, что как раз составляло одну десятую немецких мандатов, но не было и двадцатой частью палаты.

Тем не менее «вольфианцы» обеспечили себе влиятельные позиции в рейхсрате: в союзе с аграриями они составили большинство в Национальном союзе свободных немецких депутатов (95 мест). Национальный союз, в свою очередь, представлял собой сильнейшую группировку среди немцев (всего 232 места); все немцы были крупнейшей национальной группой в рейхсрате (516 мест).

Шенерер, напротив, все больше превращался в сектанта. В парламенте его пангерманцы с их резкой критикой Монархии в 1914 г. составляли маленькую крайнюю группу из четырех депутатов. Они не сближались с Национальным союзом, в 1907 г. выказывали расположение к украинской фракции в рейхсрате и в 1911 г. заключили предвыборный союз с социал-демократами.

Шенерер и его газеты отзывались презрительно о «немцах из правительства», об «извращенности государственно-немецких старцев». В противоположность Пангерманскому союзу в вильгельмовской Германской империи, австрийские пангерманцы были антиимпериалистами, желавшими освободиться от других национальностей в Восточной и Юго-Восточной Европе. Они обрушивались на «клерикальную» политику в отношении Балкан и «черно-желтое подстрекательство к войне». Один из них, Франко Штейн, произвел фурор, откровенно высказавшись в парламенте:

«Мы надеемся на освобождение в связи с распадом этого государства, который произойдет естественным путем».

Настроения снеди немцев Австро-Венгрии во время Первой Мировой Войны

C началом Вельткрига немецко-национальный политический спектр распался на три совершенно различные группы: наряду с пангерманскими сектантами в Чехии сложилось, вместе с «немецкими радикалами» Вольфа, особое региональное направление, которое незадолго перед этим сблизилось с истеблишментом и даже надеялось получить министерские почести на имперском уровне.

Но, сверх того, появилось еще одно широкое направление в общественной жизни, которое напомнило о времени Линцской программы с тем, чтобы при помощи государственно-правовых реформ защитить позиции немцев в Австрии. К этому направлению в первые годы войны принадлежали многие либерально-консервативные персоны, в том числе высшие чиновники и аристократы, прежде находившиеся на противоположном, «черно-желтом» фланге национально-либерального лагеря.

Пангерманцы усматривали, как они утверждали, «непримиримое противоречие» между австрийским имперским мышлением и немецким национальным самосознанием. Начало войны сделало это различие слабым; оно утонуло в ура-патриотизме. Диалектика войны проявилась и во внутриполитической жизни: в первой ее фазе в пылу военного восторга она соединила всех в общем порыве, уничтожила существовавшие противоречия; зато во второй фазе открылись новые, до тех пор скрытые линии разлома.

Исчезли фронты между мировоззренческими лагерями, прежде всего, ушла на задний план борьба между либералами и клерикалами. Зато ужесточились экономические (и национальные) конфликты вокруг вопросов распределения. Надпартийное «движение средних слоев» обратилось против организованного капитализма «центральных ведомств» и крупных банков с его парагосударственным аппаратом управления хозяйством; немецкое население городов требовало усиления продовольственных реквизиций, что в централистском смысле было направлено против венгров и чехов. Даже такой абсолютный конформист, как христианско-социальный бургомистр Вены Рихард Вайскирхнер, уже в 1916 г. философски изрек:

«Угрозу массового гнева можно предотвратить лишь в том случае, если возглавить движение».

Что касалось отношения к Германской империи, то диалектика войны проявилась здесь, как и во всем. Для правящих элит были явными потери от трений внутри коалиционного военного командования: император Франц Иосиф обижался на берлинских дипломатов, которые настоятельно просили его уйти из итальянских областей. Начальник Генерального штаба Конрад фон Гетцендорф неистовствовал: пруссаки-де «заработали, чтобы казаки пришли в Берлин», и писал о предстоящей аудиенции у кайзера Вильгельма II:

«Я пойду для того, чтобы по-буддистски выразить десятую степень самоотречения».

Юный наследник престола Карл иронизировал насчет «блестящей победы немцев ради краха Австрии». Потому неудивительно, что его министр Йозеф Мария Баернрайтер жаловался на «слепую, глупую ненависть к немцам в военных и аристократических кругах».

Вместе с тем стало популярным восхищение «старшим братом». Австрийский писатель-сатирик Карл Краус в своей драме «Последние дни человечества» вкладывает в уста одного из героев такие слова: «Посмотрите, господа, вы можете сказать, все, что хотите, против германцев, но одно вы должны за ними признать – у них есть организация». Германские офицеры руководствовались девизом «беречь человеческий материал», – никакого сравнения с «кровопролитной храбростью» австрийцев, которым один пленный русский сделал сомнительный комплимент:

«Совсем так же как мы не раз атаковали японцев».

Перед концом войны появилась надежда на поставку продовольствия из Баварии или Саксонии, раздался призыв к «общей продовольственной диктатуре Центральных держав».

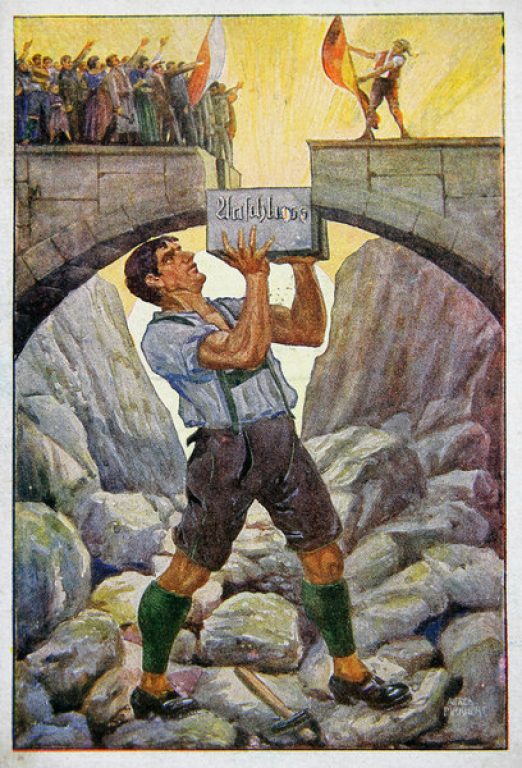

Проблемы объединения Германии и Австрии

На этом фоне возродилась Линцская программа. Пангерманский ирредентизм умер; прежние пангерманцы вошли в «мейнстрим», который воспринял их тезисы. Уже 23 августа 1914 г. Густав Гросс в качестве председателя Национального союза начал дискуссию о том, как конституционно укрепить Двойственный союз, учредив своеобразный Совет земель и таможенный парламент. Эти дебаты о государственно-правовой связи Австрии и Германского рейха велись под лозунгом «Срединной Европы». Свою известнейшую публицистическую формулировку он нашел в одноименной книге Фридриха Наумана, появившейся осенью 1915 г. Название попало в самую точку, так как обещало обратить в позитив обусловленную войной изоляцию Центральных держав.

С конкретными предложениями Наумана его австро-немецкие собеседники, разумеется, не всегда были согласны; например, когда он рекомендовал искать взаимопонимания с чехами, которые «ныне составляют часть Срединной Европы». Один пангерманец отмечал, негодуя:

«Посол Чиршки в Вене зорко и педантично следит за тем, чтобы в адрес любых австрийских славян в австрийской и германской прессе не употреблялись даже незначительные оскорбительные выражения».

Другой депутат из подобных наблюдений сделал логический вывод:

«Для немцев Австрии является жизненным вопросом приобретение влияния на германское имперское правительство».

Двуединая монархия держалась на неустойчивом равновесии между ее половинами и коронными землями. Приращение (или потеря!) территорий могли, даже должны были привести к изменениям конституционной конструкции. Внутренние и внешние цели войны обусловливали друг друга. Дискуссия обострилась вокруг австро-польского решения и связанных с ним последующих действий: Польша должна была вновь воссоединиться под эгидой Габсбургов, предполагавшееся отделение Галиции было проявлением заботы о немецком большинстве в Цислейтании – совсем как было записано в Линцской программе. В Вене шутили:

«Кто проиграет, тот получит Галицию».

И все же: если Польша в результате займет позицию «третьей половины империи», тогда возникнут не только арифметические проблемы. Не попадет ли в таком случае Цислейтания, в которой преобладают немцы, в подчиненное положение перед двумя другими, доминирующими «половинами империи»? Останется ли тогда монархия Габсбургов надежным союзником?

Германский канцлер Теобальд фон Бетман-Гольвег выразил свое сомнение вопросом:

«Сможет ли Австрия «переварить» Польшу?».

Поэтому в Германии стала привлекательной мысль о слиянии воедино Габсбургской монархии и Германской империи в нерасторжимый Среднеевропейский блок, но не в качестве немецкого национального государства, а как имперский концепт, как новое издание «империи 70 миллионов» 1848 г., которая тем временем выросла до 120 млн человек, а с Польшей составила бы почти 140 млн человек. Разумеется, при этом имперский центр находился бы в Берлине, а отнюдь не в Вене.

Однако проблема коренилась в деталях, поскольку в денежных делах дружба кончается. Полный таможенный союз нанес бы ущерб австрийской индустрии и прусским аграриям. В Австро-Венгрии рассчитывали прежде всего – если описывать события, не прибегая к эвфемизмам, – на «восстановление валюты при взаимной поддержке». Одна памятная записка уже в заглавии содержала наводящий вопрос:

«Желательно ли экономическое сближение с Германским рейхом? Нет, это не только желательно, это необходимо».

В пользу такого сближения приводил доводы и бывший министр иностранных дел граф Леопольд Берхтольд:

«Именно потому, что Германский рейх превосходит нас, следует его привлекать к нам, а не удивлять, причем не всегда приятно».

Проект «Срединной Европы» в той форме, которую форсировал в 1915−1916 гг. и Бетман-Гольвег, сводился к экономическим уступкам рейха взамен на возможности политического контроля. Для австрийских немцев, руководящих государством, – но, вероятно, не династии, – в целом это было приемлемо. Ведь они полагали, что влияние Германского рейха приведет к положительным для них результатам. Зато «фактические плательщики» рейха не выказывали достаточного восторга. Пангерманский союз в Германском рейхе разделял этот скепсис и принял в 1918 г. резолюции против любой «далекоидущей общности с Австрией».

Как и в 1848 г., так и теперь большая часть немецкой общественности предпочитала не обременять себя проблемами «отсталого» многонационального государства.

В Венгрии концепцию «Срединной Европы» обсуждали открыто: премьер-министр Иштван Тиса был против, его соперник Дюла Андраши-младший – за.

В Австрии политическая дискуссия годами проводилась в «задних комнатах». Австрия – с 1915 г. она даже официально называлась Цислейтанией – являлась единственной страной, которая вступила в войну без действующего парламента. Рейхсрат не собирался с марта 1914 до мая 1917 г.; здание парламента даже было превращено в госпиталь. Без соответствующего форума парламентарии подвергались опасности быть обойденными самоназначенными органами «гражданского общества» при формировании общественного мнения.

Немецко-национальные объединения, организованные в так называемые «народные советы», представили в 1916 г. в «Пасхальном послании пожеланий» большой перечень требований. Это создало сложную ситуацию: там отвергалось австро-польское решение, но содержался призыв ввести в Галиции на продолжительное время военное управление, а наряду с этим помочь созданию независимого украинского государства.

Национальный союз, напротив, разработал вместе с Христианско-социальной партией свою программу переустройства Австрии. Она предполагала прежде всего осуществление их довоенных требований: немецкий государственный язык и автономия для немецкой Богемии. Особая позиция Галиции в рамках австро-польского решения казалась подходящим рычагом для осуществления их требований.

По мере продолжения войны, по мере усугубления экономического кризиса последних лет Вельткрига усугублялся кризис политический. В условиях, когда грядущие результаты войны были туманными, а кризис империи усугублялся, партиям – и политическим, и национальным – требовалось выбрать стратегию отношения и к войне, и к империи. При этом выбор представлял собой чистую лотерею – ситуация могла несколько раз кардинально измениться, и выбор просто так изменить было невозможно, и потому оставалось только напряжённо ожидать, когда время рассудит, кто пан, а кто пропал.

Внутриполитический спор усилился во время мирных переговоров в Брест-Литовске в 1917−1918 гг. Социал-демократы присоединились к призыву заключить «мир без аннексий и контрибуций». Немецкие радикалы агитировали против «мира, связанного с отказом от чего бы то ни было». Противоречие, связанное с событиями в Бресте, было ликвидировано при помощи избирательного введения в действие многокрасочной формулы «право народов на самоопределение».

Еще до заключения мира с Россией, Центральные Державы признали независимость Украины. Этот так называемый «хлебный мир» вызвал противоречивую реакцию. Поляки были возмущены уступкой Холмщины, немцы же надеялись покончить с голодом благодаря поставкам зерна из Украины. Поезд, в котором возвращался из Бреста министр иностранных дел граф Оттокар Чернин, в Польше будто бы забросали грязью, в то же время от Люнденбурга (Бржецлава), крупного железнодорожного узла на границе Чешских земель и Нижней Австрии, его сопровождали овациями.

Как только поляки отказались безусловно поддерживать правительство, оно сделало в парламенте ставку на поддержку социал-демократов. Немецкие радикалы, с другой стороны, грозили переходом в оппозицию. Правительство нуждалось и в тех, и в других – и поэтому лавировало.

При разработке послевоенных административно-национальных реформ правительству Карла I предстояло провести империю между Сциллой славянских народов и Харибдой австрийских немцев и пангерманцев. И те и другие были мощной силой, и те и другие тянули одеяло на себя. В таких условиях принять поистине соломоново решение было невозможно. Любой шаг (хоть влево, хоть вправо, хоть вперёд, хоть назад) гарантированно кого-нибудь разозлил бы, а скорее – разозлил бы всех. Однако стоять на месте тоже было нельзя.

При решении вопроса о Богемии император и его правительство пошли на максимальное удовлетворение чаяний немецкого движения. Территории богемских немцев вошли в состав Немецкой Австрии, правда, в качестве автономий, чтобы (дабы хоть как-то успокоить чехов) прописать там уважение прав чешского населения. Немецкому движению и пангерманцам это не сильно понравилось, ибо они хотели полное подтверждение статуса «чисто немецких территорий», но, в принципе, они расценили, что «и так сойдёт».

По сути, оказалось, что негативное влияние пангерманцев на решение национальных вопросов – это не такая уж и большая проблема. Тех же чехов, которые были очень обижены отторжением немецких районов и игнорированием словацкого вопроса (и, кстати, очень сильно, реально обижены), удалось худо-бедно успокоить экономическим подъёмом «Золотых Двадцатых», благодаря которому богемские буржуа наконец-таки по достоинству оценили полученную автономию (и самую широкую), осознали, что имперская власть не будет их онемечивать и позволит им остаться чехами, и допёрли до того, что стабильность империи принесёт им с экономической точки зрения большие дивиденды, чем когда-то обещанная Антантой независимость (которая, что иронично, в РИ самой же Антантой и была сдана в 1938 г.). И за вторую половину 1920-х гг. к концу десятилетия чехи стали очень даже лояльным Габсбургам народом.

Поляки, хотя и оставались очень и очень злы на Габсбургов, тоже не бузили, считая, что подходящее для этого время ещё не пришло. И в успокоении нелояльных славян пангерманизм, к счастью, проявил себя не так разрушительно, как это могло быть при худшем сценарии. Пангерманизм проявил себя ярче и принёс больше проблем в другой сфере – внешнеполитической.

«Афера Сикста»

По итогам Вельткрига Австро-Венгрия оказалась в серьёзной зависимости от Германии. Во время войны австро-венгерская армия (которая ещё до Вельткрига финансировалась слабее армий других великих держав) понесла такой урон, что германская поддержка стала для неё критически важной – войска германского Рейхсхеера воевали совместно с австрийцами как на Восточном, так и на Итальянском фронте. Результат не заставил себя ждать – из союзника Германии Австро-Венгрия превратилась в её слабого сателлита.

Справедливости ради стоит сказать, что попадание Австро-Венгрии в кабалу к Германии было результатом не только несчастливых обстоятельств или козней пангерманистов – сама императорская власть совершила ряд критических ошибок, и, пожалуй, самой серьёзной из них была так называемая «афера Сикста», которую часть руководства Австро-Венгрии попыталась осуществить ещё во время Вельткрига.

В марте 1917 г. в Вену тайно прибыли проживавшие во Франции братья жены императора Карла I Зиты де Бурбон-Пармской – принцы Сикст и Ксавье. Встретившись с Карлом I и Зитой, они получили письмо императора, формально адресованное Сиксту, но предназначавшееся для передачи руководству Франции. В послании, написанном по-французски, в частности, содержалась фраза о готовности Карла

«использовать все личное влияние на … союзников, дабы выполнить справедливые французские требования относительно Эльзаса и Лотарингии». В письме отмечалось: император согласен, чтобы условия мира включали восстановление независимости Бельгии и Сербии, при обязательстве Белграда поддерживать добрососедские отношения с Габсбургской монархией.

Самой скандальной в послании Карла оказалась, несомненно, фраза об Эльзасе и Лотарингии. Получалось, что союзник Германии считает справедливым требование врага — Франции, одной из главных военных целей которой являлся возврат утраченных в 1870 г. территорий! Карл действовал неосмотрительно: утечка информации повлекла бы за собой необратимые последствия. Более того, император не заручился однозначной поддержкой своего нового министра иностранных дел графа Отакара Чернина, который знал о контактах монарха с Антантой, но выступал против сепаратных мирных соглашений.

Первая реакция западных держав на письмо Карла I казалась обнадеживающей. В отличие от Германии и ее взбалмошного кайзера ни Австро-Венгрия, ни ее молодой император не вызывали в Париже и Лондоне ненависти. Премьер-министры Франции и Великобритании Аристид Бриан и Дэвид Ллойд-Джордж благосклонно отнеслись к мирной инициативе Карла I. Однако вскоре ситуация изменилась.

Во Франции пришел к власти кабинет Александра Рибо, готовый к войне до победного конца. Кроме того, обе западные державы имели обязательства перед Италией, которой обещали некоторые габсбургские территории. Итальянское правительство отказалось рассматривать мирные предложения Австро-Венгрии без учета прежних соглашений с Францией и Британией. Карл I намекал на возможность уступки итальянцам южного Тироля, но Рим остался непреклонен. Так или иначе, несколько поездок Сикста в Париж и Лондон успеха не возымели, и в конце июня 1917 г. бурбонский принц уведомил Карла и Зиту прекращении посреднической деятельности.

К тому времени уже стало понятно, что Карлу I не удастся убедить и Вильгельма II в необходимости заключить мир. Переговоры, которые в апреле 1917 г. император провел в Германии, показали, что немцы не теряют уверенности в победе. На Карла и его жену, не скрывавшую пацифистских взглядов, в ставке кайзера смотрели как на неопытную и мало что понимающую в военных и политических делах пару, не желая прислушиваться к их аргументам. Карл, кстати, хорошо сознавал, с кем имеет дело. Позднее он дал такую характеристику Вильгельму II:

«По-своему это был верный друг Австрии, но на всё он смотрел глазами пруссака. Будь его воля — германизировал бы Австрию, а о наших внутренних делах не имел… и малейшего представления. Он не был таким разрушителем, каким представал в своих речах перед началом войны… Но в генеральном штабе он был полным нулем, а не бестией, ответственной за развязывание войны, каким его пытались представить синдикалистские пропагандисты. Был добродушным, но часто забывал о том, что он император, а не какой-нибудь обер-лейтенант».

Провал миссии Сикста не означал конца аферы, названной историками его именем. Западные державы почти год хранили тактичное молчание о контактах с Карлом I. Однако в начале апреля 1918 г. граф Чернин, выступая перед членами венского магистрата, заявил:

«Господин Клемансо обратился ко мне с вопросом, не согласны ли мы на переговоры и если да, то на какой основе. По согласованию с Берлином я немедленно ответил, что согласен и не вижу со стороны Франции иных препятствий, кроме требования о возвращении Эльзаса и Лотарингии. Из Парижа я получил ответ, что на таких условиях о переговорах речи быть не может».

Граф подразумевал контакты австрийских и французских представителей, которые имели место в Швейцарии уже по окончании миссии Сикста. Однако министр допустил невероятный для дипломата промах: без причин предал огласке информацию о тайных переговорах. Это позволило французскому премьер-министру обвинить Чернина во лжи, а когда тот продолжил отпираться — в качестве ответного удара обнародовать копию письма, отправленного Карлом I западным лидерам через Сикста. Таким образом, граф Чернин грубо и совершенно необоснованно подставил под удар своего императора.

Разгорелся скандал. Чернин утверждал (ложно), что ничего не знал о письмах Карла I, затем, потеряв голову, начал угрожать самоубийством… Императору пришлось отправить графа в отставку. Но уже ничего нельзя было исправить. Необдуманные действия министра спровоцировали острый политический кризис: в середине апреля в венских придворных кругах даже поговаривали о возможном отречении императора. «Афера Сикста» вызвала ярость среди австро-венгерских военных и других приверженцев союза с Германией. Генерал Крамон, германский военный атташе при венском дворе, отмечал в те дни: «Ужас и изумление здешнего офицерского корпуса не поддаются описанию… Население резко осуждает императорскую чету, растёт число дел об оскорблении императорского величества. Люди рассержены в первую очередь на императрицу и пармский дом, который считают источником всего зла…». Немецкое национальное движение и пангерманцы по максимуму использовали этот скандал для увеличения своего влияния. Все козыри немедленно были выложены на стол. Немецкая общественность была возмущена тайными «мирными контактами» императора Карла с Францией. Чернин не защищал своего императора, представляя себя в качестве поборника «немецкого курса». Один наблюдатель писал: «Никогда еще ни один государственный деятель не был так популярен, как Чернин, даже Люгер в свои лучшие времена». В рейхсрате разразилась буря против императора и премьер-министра Эрнста фон Зайдлера. Как и при Штюргке, немецкие радикалы предложили им свою помощь. Карл Герман Вольф и восходящая «звезда» немецких радикалов Оскар Тейфель пытались использовать внешнеполитические неудачи династии для получения внутриполитических дивидендов. Предстояло вступление в силу административного распоряжения по Богемии, должна была быть гарантирована автономия для богемских немцев; в то же время для югославян и украинцев она не предусматривалась. Карл Герман Вольф торжествовал: «Нынче ветер дует в нашу сторону». Впоследствии их чаяния были реализованы с лихвой – населённые немцами территории Богемии были напрямую присоединены к Немецкой Австрии, хотя и в качестве автономий дабы протолкнуть туда пункты об уважении прав местных чехов.

Превращение Австро-Венгрии в сателлита Германии

Разгоревшийся вокруг «аферы Сикста» скандал вызвал жёсткую реакцию Германии. В Берлине ждали объяснений. Карл I, находившийся на грани нервного срыва, отправил Вильгельму II телеграмму, в которой был вынужден лгать, утверждая, что его письма, опубликованные во Франции – фальшивка.

«Обвинения, выдвинутые против меня господином Клемансо, столь низки, что я не собираюсь более дискутировать с Францией по этому поводу, – писал Карл I. – Моим ответом будут пушки моих батарей на Западе. <…> В момент, когда австро-венгерская артиллерия гремит на Западном фронте вместе с немецкой, думаю, не нужно никаких лишних доказательств того, что я сражаюсь и намерен и далее сражаться за твои провинции с той же решимостью, с какой защищаю собственную страну».

Вряд ли эти заверения прозвучали убедительно для кайзера.

Через месяц, 11 мая 1918 г., австрийский император отправился к германскому союзнику в Спа. Там кайзер и военные руководители Германии – Гинденбург и Людендорф – вынудили Карла подписать «Waffenbund» – соглашение о ещё более тесном военном, а в перспективе и экономическом союзе двух стран. Этот договор окончательно превращал Дунайскую монархию в слабого сателлита Германской империи. Судьба Габсбургов была решена. Победа Германии превращала Австро-Венгрию на неопределённо долгое время во второразрядную страну, отданную на откуп всемогущей союзнице.

Положение бессильного германского сателлита, в котором оказалась Австро-Венгрия, ставило империю на край пропасти. Не будет преувеличением утверждение, что в первой половине 1919 г. перспектива распада Австро-Венгрии была вполне реальной.

Положение бессильного германского сателлита, в котором оказалась Дунайская империя, стала тяжёлым ударом по лояльности австрийских немцев. В рядах государствообразующего народа нашлось немало тех, кто лишился какой-либо заинтересованности в дальнейшем существовании многонациональной державы – для них естественным решением представлялось воссоединение с Германией.

Для славян на некоторое время Австро-Венгрия утратила привлекательность, поскольку из противовеса немецкому влиянию она превратилась в проводника этого влияния.

А тем временем Карл I отчаянно метался из стороны в сторону, в попытке сохранения империи стремясь угодить всем. Чтобы утихомирить австрийских немцев, отбив у пангерманцев охоту присоединиться к Германии (при этом сохраняя им надежду на воссоединение – вот такое вот единство и борьба противоположностей), Карл I при реализации своих реформ присоединил немецкие территории Богемии и Моравии к немецкой Австрии. При этом, понимая негативную реакцию чехов на такое, он предоставил чешской Богемии и Моравии самую широкую автономию из возможных (статус «штата»), даровав при этом такое же положение и Галиции, и Крайне, и Венецианскому королевству.

Чтобы хоть как-то утихомирить разозлившихся поляков, император оставил неразделённой Галицию, но, понимая необходимость уважать права украинцев, одновременно создавая из них противовес против поляков, создал внутри Галиции украинскую автономию.

Но первый год реформ давался очень тяжело. Недовольство проявляли все – чуть ли не каждый народ подходил к императорским реформам с завышенными требованиями. Страну сотрясали громогласные демонстрации и митинги. Поднимал голову радикализм – рабочие забастовки, формирование синдикалистского подполья, начало деятельности УВО в Галиции. Однако спасение пришло с самой неожиданной стороны – с той стороны, которая грозила подтолкнуть Австро-Венгрию к развалу.

Социал-демократическое движение в Австро-Венгрии

Германия могла только бросить клич набравшим силу австрийским пангерманистам – и Дунайская империя в одночасье бы рухнула в небытие. Эйфория пангерманцев и ярость с паникой у славянских народов произвели бы эффект ядерного взрыва. Однако далеко не все представители германских правящих элит готовы были реализовывать заветный идеал «один Рейх, один Народ, один Кайзер» – даже самые убеждённые пангерманисты.

Как оказалось – пангерманизм был неплохим способом сплотить свой народ и сформировать сильную и сплочённую группировку своих сторонников в Австрии, через которых можно было бы дёргать Габсбургов за ниточки. Но вот когда пришло удачное время воплотить свой идеал на практике… даже у самых убеждённых пангерманистов начали находиться отговорки.

Как оказалось, в рядах крайних реакционных консерваторов всё же преобладали те, кто сомневался в целесообразности пангерманизма. Прежде всего это касалось закоренелых старых пруссаков, к которым примыкали и реакционные консерваторы, сплотившиеся вокруг послевоенного режима Людендорфа и Гинденбурга. Хотя среди них и хватало пангерманистов, реалии противостояния оппозиции вынудили даже таких людей задуматься о своих идеалах.

Главными оппозиционными силами были социал-демократы и партия Центра – и реализация пангерманского проекта с развалом Австро-Венгрии и присоединением её немецкой части к Германии грозила усилить позиции противников сложившегося реакционного режима. В краткосрочной перспективе это принесло бы множество политических очков и режиму, и династии Гогенцоллернов – но на более длинной дистанции реакционные консерваторы столкнулись бы с перспективой серьёзно сдать свои политические позиции. А вот главные противники режима «диктатуры военных» и реакционных консерваторов – социал-демократы и партия Центра – имели куда больше возможностей извлечь выгоду из пангерманизма, чем сами консервативно-националистические пангерманисты.

В случае реализации пангерманистской линии немецкие социал-демократы получили бы мощнейшую подпитку, тем более ценную ввиду того, что ранее их движение было ослаблено расколом на магистральную СДПГ и левую НСДПГ. Конечно, согласиться на слияние должны были австрийские социал-демократы, и у их идеологии была своя региональная специфика, связанная с характером империи, в политической жизни которой они участвовали.

На протяжении долгого времени австрийские социал-демократы работали скорее на сохранение Австро-Венгерской империи, хотя и стремились они к её переводу с монархической на левую основу. Один из лидеров и главных идеологов австрийских социал-демократов Отто Бауэр еще в начале XX в. был сторонником преобразования Австро-Венгрии в «демократическое союзное государство национальностей», в котором для каждой нации должны быть созданы автономные общины с правом решения вопросов в области культуры. Бауэр, как и большинство марксистов, считал, что в будущем наций как таковых не будет, поэтому нет необходимости дробления существующих многонациональных государств (например, Австро-Венгрии) по национальному принципу.

В принципе, несмотря на то, что основные проекты австрийских социал-демократов предполагали сохранение Австро-Венгрии как многонационального государства через её коренное преобразование, определённые предпосылки для принятия ими пангерманизма через сближение с немецкими товарищами были. Этому способствовал ряд факторов.

Во-первых, некоторые лидеры австрийских социал-демократов происходили из Германии (В. Адлер, Л. Хартманн, Ф. Юнг и др.).

Во-вторых, для идеологии социал-демократов традиционней акцент на экономические мотивы принятия политических решений, и потому в случае, если Австро-Венгрию не спасти и её развал неизбежен, для них не было бы ничем зазорным присоединиться к соседней стране – Германии, которая была и этнически, и идеологически близкой Австрии.

Для возможного аншлюса в социал-демократии были и идеологические предпосылки. Убеждение, что в крупных государствах гораздо легче бороться за социальные права населения и строить социалистическое общество, традиционно для европейской социал-демократии. Возможное объединение Австрии с Германией с этой точки зрения должно ускорить социальную революцию и привести к образованию европейского социалистического центра.

Поэтому и в Австрии, и в Германии социал-демократы, пытаясь зайти на поле пангерманистов, робко намекали, что идея создания Великонемецкой республики появилась еще в годы революции 1848 – 1849 гг., и была связана с имена основоположников марксизма.

Впрочем, пока что австрийские социал-демократы были склонны к сохранению Австро-Венгрии и недопущению аншлюса ввиду того, что в Германии заправляли консерваторы-реакционеры, и потому в данном случае для австрийских социал-демократов сохранение империи Габсбургов было во сто крат предпочтительнее.

В свою очередь, сами германские консерваторы-реакционеры потихоньку начали смекать, что от развала державы Габсбургов и аншлюса Австрии ненавистные им социал-демократы только выиграют – а постепенное укрепление оппозиции после падения Людендорфа только сильнее подталкивало к этому осознанию. А ведь германские социал-демократы были не единственными оппозиционерами, кто выиграл бы от воплощения пангерманских идеалов!

Как известно, Австрия была в целом католической страной, а Германская империя сформировалась вокруг протестантской Пруссии. Однако объединение Германии привело под скипетр прусского короля значительные территории, населённые католиками, которые были настроены оппозиционно к пруссакам-протестантам. Несмотря на то, что на дворе были уже 1920-е гг., ещё оставались в живых люди, заставшие политику «Культуркампфа» и помнившие о нём.

И хотя «Культуркампф» остался в прошлом, главный оплот немецких католиков – партия Центра – оставалась одной из главных оппозиционных сил. Занимавшая высокие места на выборах в рейхстаг, партия Центра оказалась одной из основных сил, противостоявших «диктатуре военных». Главной опорой Центра оставалось католическое население Германии – и в случае развала Австро-Венгрии и присоединения немецкой Австрии база для партии Центра станет ещё шире.

Кроме того, необходимость отбросить пангерманские мечты и сохранить Австро-Венгрию диктовалось и внешнеполитическими обстоятельствами. Германия имела достаточно амбиций и желания, чтобы заплатить высокую цену ради сохранения своей зоны влияния в Восточной Европе, но она была не всемогуща – синдикалистов и большевиков раздавить так и не удалось.

Пробританский переворот во Франции в феврале 1920 г., победа в той же Франции синдикалистов, сохранение большевистского режима в Москве – это стало неприятным и, что особо важно в условиях победной эйфории, отрезвляющим щелчком по носу. Когда левые радикалы правили в Москве и Париже – это означало, что Германия не стала владычицей мира, у неё еще были хотя и искалеченные, но непримиримые враги.

В условиях наличия однозначных врагов, один из которых к тому же имел прямые границы с Рейхом, становится ясно, что чем больше у тебя союзников, и чем они крепче – тем лучше. Гражданская война в Италии 1920 – 1921 гг. и Британская революция 1922 г. только подчеркнули это.

Послевоенная политика Австро-Венгрии

Важным моментом было то, что Австро-Венгрия, даже переживая тяжелейший кризис, всё-таки нашла в себе силы на хоть какую-то интервенцию в беспокойную Италию. Хотя и тут синдикалистов задавить не получилось, но распространение Красной опухоли удалось хотя бы остановить. Не будь Австро-Венгрии и её вмешательства, ситуация на Апеннинах могла бы быть и гораздо хуже.

Напротив – синдикалисты захватили не всю Италию, а в Милане и на Юге удержались два лояльных германо-австрийскому альянсу режима. Даже находясь на краю пропасти, Больной человек Европы всё же сумел худо-бедно справиться с ролью жандарма. Кураторы из Берлина не могли не заметить, что отсутствие Австро-Венгрии грозило сделать ситуацию на Апеннинах ещё более непредсказуемой – и прибавить Кайзеррейху головной боли.

Несмотря на крикливость пангерманистов, в Берлине возобладала точка зрения, что сохранение Австро-Венгрии будет всё же выгоднее, чем её развал и аншлюс немецкой части. Тем более, что её развал – выстрел себе в ногу не только с внешнеполитической, но и с экономической точки зрения. Это было слишком многонациональное государство со слишком гордыми и амбициозными народами, чтобы даже контролируемый распад (с аншлюсом Австрии) Дунайской державы прошёл безболезненно.

Один только польско-украинский конфликт мог привести к полному бардаку, связанному с переделом земель и вопросом о воссоединении со своими национальными государствами. В свою очередь, сохранение Австро-Венгрии приносило больше плюсов, чем минусов.

По итогам Вельткрига монархия Габсбургов была крепко привязана к Германии – политически и экономически. Пангерманизм можно было использовать не только для развала Дунайской империи и аншлюса Австрии – пангерманизм сформировал крепкую группу влиятельных людей, которые внимательно проследят, чтобы Габсбурги не отклонялись от курса Кайзеррейха. Даже самые независимые политики понимали, что без Германии им никак.

Во внешней политике Австро-Венгрия также не могла показать зубы. Германия сумела полностью нейтрализовать влияние своей союзницы во всех «точках интереса». Проект объединения польских земель под скипетром Габсбургов и преобразование Австро-Венгрии в Триединую монархию с треском провалился в придачу с глубокой обидой поляков на Вену, а Королевство Польское полностью ушло в орбиту Германии. Решение оставить Галицию неделимой (что означало нарушение данного ранее на международном уровне обязательства) не самым лучшим образом сказалось на отношениях Австро-Венгрии с Украиной, чем также воспользовалась Германия. По своей сути, Австро-Венгрия уступила Германии всю Восточную Европу.

Положение венгров в Австро-Венгрии

На экономическом фронте дела у Австро-Венгрии обстояли далеко не так тоскливо – у неё хватало корпораций, способных показать зубки (из которых можно выделить «Шкоду» и «Штайр»). Чешская и австрийская промышленность была вполне конкурентоспособна для того, чтобы выжить под германским давлением, но, несмотря на это, немецкие корпорации уверенно играли на австрийском поле. Порой австро-венгерские компании выступали даже не столько как конкурент, а как нечто вроде партнёра или производителя по лицензии. Хотя и не поглотив экономику Дунайской державы, германский капитал вполне себе запустил туда свои руки.

И, хотя немцы не стали работать на развал Австро-Венгрии и аншлюс «братских территорий», тем не менее они были готовы инвестировать в силу, которая бы проконтролировала, чтобы центральная власть в Вене не укрепилась слишком сильно и не отбилась от немецких рук. И эта сила держала под своим колпаком целую половину империи Габсбургов.

Получив в 1867 г. особый статус, венгры всеми силами стремились к сохранению своего статус-кво. Венгерские национальные цели можно обобщить в трех пунктах:

1) само собой разумеющейся считалась неприкосновенность территориальной целостности и самостоятельности страны, а также венгерской супремации;

2) для достижения этой цели руководство страны настаивало на сохранении дуализма;

3) существовало стремление по возможности увеличить политическое влияние Венгрии в рамках Австро-Венгерской монархии.

Отношения венгров с центральной властью в Вене исходили из этих целей и отличались сочетанием лояльности и вредительства – если то или иное действие способствовало укреплению особого статуса венгров.

Тем не менее, у венгров были основания для беспокойства за свой статус. Прежде всего нельзя было с уверенностью рассчитывать на сохранение системы дуализма после смерти Франца Иосифа, так как было известно, что престолонаследник Франц Фердинанд смотрит на этот вопрос совершенно иначе – он считал, что империя нуждается в глубоких национальных реформах, главным препятствием на пути которых стал бы как раз венгерский особый статус.

В начале ХХ в. именно его планы представляли наибольшую опасность для венгерской национальной политики, поскольку смена монарха повлекла бы за собой оказание поддержки национальным меньшинствам, а может быть, и преобразование системы дуализма. Как известно, эта проблема была «решена» 28 июня 1914 г. сербским студентом из Боснии, и после сараевского убийства лишь немногие венгерские политики искренне оплакивали эрцгерцога… Впрочем, риск того, что правящий монарх всё же покусится на венгерские привилегии, всё же существовал – Карл I тоже осознавал необходимость реформ.

Впрочем, Карл I, вступивший на престол в самый разгар Вельткрига, не тронул систему дуализма − во время войны было бы неразумно вступать в конфликт с венграми, доблестно сражавшимися на фронтах. Однако доблесть венгров подняла вопрос о награде, который стал излюбленной темой венгерской оппозиции. Поскольку венгры не желали завоевания новых территорий, их устремления были направлены на укрепление самостоятельности Венгрии в рамках дуалистической монархии и усиление венгерского влияния внутри ее. Между прочим, последнее большей частью осуществилось само собой из-за диспропорций в производстве продовольствия. К тому же решительный Тиса, как правило, результативно проводил волю венгерской стороны в противовес своим менее талантливым и твердым австрийским партнерам по переговорам.

Так случилось и в 1915 г. при создании общего герба Монархии в соответствии с венгерскими геральдическими запросами, что было давним пожеланием венгров, восприимчивых к символической политике. Также давним требованием венгерской оппозиции было введение в венгерских частях общей армии военных команд на венгерском языке, а также венгерской эмблематики. В начале 1918 г. король Карл пообещал выполнить это требование, правда, только после войны.

Однако гарантий со стороны монарха венграм было мало. Нужны были и другие союзники, которые могли бы в случае чего прикрикнуть на Вену. При некоторых обстоятельствах это тянуло на государственную измену, ибо венгерская фронда вредила развитию Дунайской державы. Но тем был важнее свой особый статус, ради чего те были готовы сотрудничать и с другой империей, если та помогла бы защитить венгерские привилегии. Тем более, что основы для венгерско-германского сотрудничества вполне себе имелись.

Ещё до Вельткрига среди венгров росли тенденции к германофилии, связанные, правда, прежде всего с международной политикой. Российская империя, вошедшая в Антанту, становилась естественным противником Австро-Венгрии в борьбе за обладание славянскими народами, многие из которых находились под скипетром венгерской короны. Российский панславизм грозил территориальной целостности Венгрии, так что союз с Германией был для венгров естественным.

В предвоенные годы все руководители партий, доминировавших в венгерском парламенте, были германофилами, включая и лидеров умеренной оппозиции, Дюлу Андраши-младшего, Альберта Аппони и Ференца Кошута.

«Горе было тому, кто тогда не одобрял официальной немецкой политики, основанной на Тройственном союзе», – вспоминал граф Тивадар Баттяни, один из немногих антигермански настроенных представителей партии независимости.

Вельткриг потребовал и от австрийцев, и от венгров серьёзно задуматься о последствиях прогерманской ориентации. Затянувшаяся война, умножение признаков слабости Австро-Венгрии, а также тот факт, что без помощи Германии она все в меньшей степени сохраняла способность к сопротивлению, в определенной степени изменили ситуацию.

Американский консул в Будапеште Уильям Коффин докладывал в государственный департамент 27 сентября 1914 г.:

«…Какая бы сторона ни победила, Австро-Венгрия и особенно Венгрия обречены оказаться в числе проигравших. Я слышал разговоры о том, что в случае победы Центральных держав Австро-Венгрия в будущем будет не более чем одним из великих герцогств Германии».

С каждым новым германским успехом становилось все яснее, что, став частью управляемой из Берлина «Срединной Европы», Австро-Венгрия безвозвратно скатилась бы на уровень второстепенной державы. Поэтому венгерская политическая элита (прежде всего премьер-министр Иштван Тиса) с 1915 г. была вынуждена с растущей энергией защищать самостоятельность Австро-Венгрии, а также Венгрии внутри дуалистической монархии. Слишком большой перевес Германии вызвал у венгерских политиков болезненное раздвоение сознания.

В то время как со все большей очевидностью выяснялось, что без немцев Австро-Венгрия бессильна, приходилось и каким-то образом противодействовать этому гнетущему превосходству Германии. Лидер радикальной оппозиции граф Михай Каройи, enfant terrible, заведомо бросивший вызов истеблишменту, пытался вырваться из этого заколдованного круга с помощью растущей германофобии и пацифизма и в конце концов стал сторонником Антанты.

Однако подавляющее большинство венгерской политической элиты по-прежнему оставалось на стороне немцев, поскольку превосходство Германии было все же меньшим злом по сравнению с поражением в войне. Средства и в этом случае были различными. Tиса видел выход в упрямой и неуступчивой защите старого порядка и вежливо, но решительно отвергал немецкие планы установления господства в Центрально-Европейском регионе.

Другие, особенно Дьюла Андраши, предпочитали опередить события: умеренный оппозиционный политик, и без того располагавший прекрасными связями в немецких кругах, был готов сам инициировать углубление союза с Берлином, надеясь избежать, ссылаясь на договор, еще более крупных жертв после ожидаемой (и желаемой) победы Германии и отклонить чрезмерные требования Германской империи, которая станет еще сильнее в результате военной победы.

Тем временем Германия заметила потенциальную пользу венгерских привилегий в деле ослабления центральной власти Габсбургов и закреплении в своей орбите влияния как Венгрии, так и Австрии.

В 1920-е гг. германские дипломаты были не прочь пролоббировать интересы венгров и закрепить их привилегии. Впрочем, Карл I шёл венграм на уступки и без особого немецкого влияния. Начиная свои реформы, император принял этнический принцип применительно к Австрии и примирился с тем, что следствием этого будет отделение по-прежнему казавшейся более сплоченной Венгрии и ослабление связи с ней до уровня всего лишь персональной унии. Карл I подтвердил привилегии Венгерского королевства – таким образом, национально-административные реформы на Транслейтанию не распространялись. К уже имевшимся привилегиям добавились новые.

Так, в частности, в венгерском Гонведе была введена отдача команд на венгерском языке. В итоге к концу 1920-х гг. Венгрия обрела такую степень автономии, что была чуть ли не независимым государством – и только общая династия, общий рынок, общая армия и верховенство Центра во внешней политике не позволяли империи окончательно разделиться на два государства.

Цислейтания и Транслейтания в Австро-Венгрии стали братьями с противоположными характерами. В Цислейтании организованные либерально настроенным Карлом I реформы шли полным ходом – но на этом пути власть постоянно спотыкалась о всё новые и новые препятствия.

В первые послевоенные годы Цислейтания сотрясалась под ударами всё новых и новых политических кризисов – почувствовавшие вкус свободы народы, которые в последний год войны уже откровенно склонялись к сепаратизму, долго не могли смириться с потерей надежды на обещанную Антантой независимость и постоянно скандалили по малейшему поводу.

Венгры ехидно посмеивались, глядя на это – они воспринимали свои земли как оплот стабильности и единения под знаменем консервативного курса. Всемогущий Иштван Тиса ушёл в отставку ещё в июне 1917 г., но дело его жило и процветало.

В первые послевоенные годы премьер-министром Венгрии был Шандор Векерле, который оставался на этом посту вплоть до своей смерти 26 августа 1921 г. Ему на смену пришёл Иштван Бетлен, который стал олицетворением консервативного курса Венгрии в 1920-е гг. Всеобщее избирательное право так и не было введено, правительство было склонно к авторитарным методам ведения дел, а в королевстве продолжала господствовать крупная земельная аристократия. Однако стремление «законсервировать» «старые добрые времена» натыкалось на ряд проблем.

Дело в том, что у них под боком, считай, в одной империи, проводились либеральные реформы. По мере выправления экономической ситуации и роста осознания, что плакала их независимость, самые буйные народы Цислейтании начинали потихоньку умерять свой пыл, хотя и продолжали скандалить до последнего.

Однако начавшийся экономический подъём «Золотых Двадцатых» позволил перетянуть на сторону Габсбургов чешский средний класс и предпринимателей, которые наконец почувствовали вкус стабильности… и начали приходить к выводу, что полученная по реформам Карла I широкая автономия была даже не хуже независимости, ведь к собственной конституции, парламенту, широкой национальной автономии, либеральным порядкам прилагался широкий имперский рынок, на котором можно было зарабатывать неплохие прибыли – даже при сильной немецкой конкуренции.

Начали успокаиваться итальянцы, и даже польско-украинский конфликт в «Золотые Двадцатые» притих.

Венгры глядели на это – и это им очень не нравилось. Никто не покушался на их особый статус, но многие другие народы начинали поглядывать на более либеральную Цислейтанию и задавать неудобные вопросы. «У них свобода, а у нас?!», «Им автономию, а нам мадьяризацию?!», «Вся проблема в венграх, которые слишком много о себе возомнили!». Конечно, это были ещё очень слабые голоса, но это грозило подложить под Венгрию бомбу замедленного действия. Да, не только в Цислейтании был актуален национальный вопрос – Венгрии тоже предстояло столкнуться с теми же проблемами.

Общеизвестно, что историческое венгерское королевство было многонациональным государством, в котором, однако, венграм, благодаря их экономическому, политическому и культурному весу, удалось добиться влияния, намного превышавшего долю венгров в населении страны, вследствие чего Венгрией – особенно после австро-венгерского соглашения 1867 г. – по существу управляли венгры (конечно, за исключением Хорватии, располагавшей автономией).

Это означало, что национальные цели венгерского этноса реализовывались несравненно лучше, чем политические устремления остальных народов Венгрии. В результате доминирующего положения венгров воля так называемых национальностей (румын, словаков, сербов и т.д.) была полностью оттеснена на задний план и если и учитывалась, то лишь временно и частично (как, например, пожелания румын на инициированных премьер-министром Иштваном Тисой переговорах в 1910 г.).

Несмотря на то что руководители национальных меньшинств, внешние и внутренние враги венгров объясняли этот факт осуществляемым венграми национальным угнетением, имеет смысл указать на то, что в эпоху национализма XIX в. влияние, участие в политической жизни этнических меньшинств (находившихся на различных стадиях развития) практически ни в одном из многонациональных государств того времени не соответствовало их процентной доле в населении данной страны. Подобно тому, как в большой политике кайзеровской Германии не проявлялись интересы поляков или датчан, а в политике Британии – интересы ирландцев, никто не удивлялся и тому, что в царской России устремления польского, татарского и других этносов, которые, по данным переписи 1897 г., вместе с украинцами и белорусами составляли в совокупности более половины населения страны, совершенно не находили выражения по сравнению с властными интересами великороссов.

Похожим было и положение в Венгрии, где, вопреки разнородному этническому составу населения, венгерская элита была склонна управлять страной как национальным государством, то есть полагала, что в Венгрии государство должно было прежде всего и в растущей степени служить венгерским национальным интересам.

Такое положение называлось в то время венгерской супремацией, с необходимостью поддержания которой полностью соглашались все парламентские силы. Различия существовали самое большее в методах обеспечения супремации. Некоторые (главным образом сторонники правительства) были готовы проявить определенную умеренность, руководствуясь отчасти внешнеполитическими соображениями, а отчасти – стремлением обеспечить себе лояльность национальных меньшинств. В противовес им оппозиция, почти всегда настроенная более националистически, чем правительственная партия, настаивала на меньшем количестве компромиссов и проведении последовательной венгерской национальной политики.

Словацкий вопрос в Австро-Венгрии

Одним из невенгерских народов в Транслейтании были словаки. Словацкая политика до Вельткрига преследовала в связи с неблагоприятными политическими обстоятельствами в Венгрии относительно скромные цели. Однако и весьма скромная форма автономии, намеченная еще в 1861 г. в Меморандуме словацкого народа в качестве главной политической программы словаков в период дуализма, в действительности оказалась нереальной и неосуществимой и была буквально заморожена «до лучших времен» или отложена в архив. Под влиянием либерального политического течения все большие масштабы приобретала политика чехо-словацкого сотрудничества и даже единства, в первую очередь в области культурной и хозяйственной. Политическая жизнь сталкивалась с объективными препятствиями как с чешской, так и со словацкой стороны.

Традиционно лояльная словацкая политика со своими скромными амбициями навряд ли могла являться хоть какой-либо опасностью для титульной нации. Перспектива чешско-словацкого сотрудничества в будущем была довольно туманной, однако было ясно, что потенциально его участники в критической ситуации могли войти в противоречие как с государственной, так и с династической лояльностью. Традиционная словацкая политика русофильства не имела ни малейших реальных оснований и являлась скорее неисполнимой мечтой отдельных личностей. Да и не менее традиционная ориентация на Вену в период дуализма становилась тупиковой.

Наиболее реально, без каких-либо оговорок и словесной шелухи свою позицию в отношении империи и династии обозначил «Slovenský denník» в феврале 1913 г. в статье, написанной, вероятно, видным словацким политиком Миланом Годжей:

«…Если династия будет по-прежнему придерживаться исключительно венгерско-немецкой, т.е. антиславянской политики, то мы не сможем предвидеть, как будет развиваться ситуация и у нас <…> Народ словацкий в последние годы всё быстрее развивается, всё интенсивнее воспитывается в направлении радикализма и чисто чехословацкого и демократического образа мысли <…> Наконец, нам, словакам, нечего терять, ещё больше национально давить и душить нас уже невозможно… Просьбами и попрошайничеством в Пеште и в Вене мы не приобрели пока что ничего. Пойдем же поэтому собственным путем медленного, но необратимого прогресса, внутренней консолидации и в конце концов все-таки победим! Просить больше уже не пойдём, дверные ручки полировать во дворцах нам вовсе не хочется…». Монархия в понимании Годжи стала «живым трупом».

Впрочем, ориентация на наследника трона Франца Фердинанда и ожидаемый демонтаж дуализма была весьма притягательной картой для того, чтобы политик масштаба Годжи её проигнорировал. Особенно тогда, когда она могла органично соединиться с развивающимся чешско-словацким сотрудничеством и при этом с обеих сторон имела неприкрытую антивенгерскую и, даже более того, антиугорскую тенденцию.

Ввиду пожилого возраста и состояния здоровья царствующего императора перемены на троне, казалось, были не за горами. Престолонаследник Франц Фердинанд обещал существенные изменения в политическом устройстве Монархии. В многочисленных статьях словаки называли Франца Фердинанда своим «искренним приятелем», который так же искренне ненавидит венгерских националистов. В интересах ликвидации венгерского нaциoнaлизма было бы, по мнению Годжи, обидно не использовать венскую карту:

«И если Вена желает этого, то почему бы ей не помочь? Предположим, что приходит правитель, который будет хотеть, чтобы не только венгры правили здесь, но вместе с венграми и румыны, словаки, немцы, хорваты, всё как Господь Бог приказал».

Накануне войны Годжа сформулировал свою позицию предельно ясно. Если Габсбургская монархия не развалится, то должна прекратиться мадьяризация:

«Здесь всё обстоит так, как будто бы разваливалась старая прогнившая хата. Та самая хата, в которой целые нации находились, словно в темнице. Крючкотворы-нотариусы, слуги и их каста подпирали хату со всех сторон и изо всех сил, но что разваливается, то разваливается».

Впрочем, остальная политическая элита, не говоря уже о широких массах, была в своей лояльности в отношении государства и династии на редкость едина. В действительности содержание понятий «авторитет императора» и «династическая лояльность» уже, в определенной мере, выхолащивалось, менялось, они приобретали иные смыслы. Традиционная верность династии не принесла словакам перемен, о которых они столько мечтали, и надежды многих из них, связанные с личностью императора (или наследника) и его справедливостью, безнадежно остались ничем не подкрепленными иллюзиями.

В сущности, только в народе удерживалось еще традиционное уважение, а австрийский гимн, хоть и поющийся по-словацки, все более приобретал характер пустого текста без адекватного содержания. То же самое касалось и патриотических стихов и статей о династии и государе в школьных учебниках.

Пропасть, возникшую между династией и народом, Габсбургам преодолеть уже не удалось. Важнейшей причиной этого стало то, что империя уже не была в состоянии предложить своим подданным привлекательную картину будущего. Миф о династии распространялся исключительно на прошлое, что только увеличивало всеобщее неверие в способность правящей элиты решать не только проблемы модернизации и общественной мобилизации, но и удовлетворить национальные амбиции многих народов.

Призыв в армию во время Балканских войн на территории Словакии впервые окончился катастрофическим результатом. Весной 1914 г. увеличилось количество приговоров, вынесенных словакам за оскорбление Его Величества. Парадоксом, в конечном счете, было и то, что с началом Вельткрига многих представителей словацкой элиты арестовали и в качестве примера осудили именно за оскорбление всеми игнорируемого императора или его семьи.

Хотя уважение и лояльность пожилому императору всё ещё существовали, но нарастающие социальные и национальные проблемы отдаляли образ Франца Иосифа всё дальше от реальности, а государство (Венгрию) от его невенгерских граждан. Именно против этого были направлены усилия по отождествлению государства (родины) с монархом. Хотя это и вытекало из всё ещё традиционного феодально-династического единства правителя и его Монархии, однако в XIX в., столетии национализма, всё шло уже в направлении того, чтобы монарх был заменен родиной и народом. «Хозяином» и носителем государства была государствообразующая (венгерская) нация, а не чужой правитель. Всё это должно было привести к акцептации власти, признанию ее легитимности и к лояльности в отношении государства и его политико-бюрократической верхушки.

Cловацкая политическая элита должна была определиться со своим отношением к династии. В конечном счёте и терпеливое ожидание нетерпеливого наследника трона не дало результатов и завершилось сараевским убийством. Оно вызвало разочарование и чувство безнадежности, выражением которых стал траурный венок с лентой в национальных цветах и с надписью: «Утраченной надежде – глубоко скорбящие словаки», который словацкая делегация возложила на катафалк престолонаследника.

Начало войны привнесло в понятие лояльности до тех пор невиданные требования. Лояльность стала теперь тесно связана с военными целями империи и в условиях войны приобрела для государства судьбоносное значение. Всеобщее отдаление от империи и Венгрии в результате национальной политики, проводимой во времена дуализма, поставило словаков в начале войны в сложные условия, поскольку они не могли отождествить свои интересы с военными целями государства, абсолютно им чуждыми.

Кроме того, традиционных исторических союзников они находили скорее во вражеском лагере и, наоборот, традиционно исторические враги вдруг стали союзниками. С течением времени, когда быстрое окончание войны, вне зависимости от ее результатов, всё более становилось иллюзией, и с появлением всё новых и новых альтернатив развития событий традиционная лояльность подвергалась сомнениям, становилась в тягость, балластом, и в конце концов международные и внутриполитические изменения весьма быстро сделали её излишней и непродуктивной.

Донесение высшего военного командования от 18 октября 1915 г., адресованное премьеру Иштвану Тисе, характеризует словаков следующим образом:

«Из одного сообщения, из источника надежного и верного, мы, военное командование, понимаем, что словацкое население Северной Венгрии абсолютно лояльно размышляет и не тянется к русофильству, однако приблизительно уже 17 лет под воздействием внешних сил образовалось в стране течение, целью которого является сближение, а в конечном счете и воссоединение словаков с чехами».

Далее следует обобщение:

«Характерной для всех является всеобщая безусловная лояльность и глубоко укорененная ненависть к сербам, преумноженная из-за судьбы любимого погибшего престолонаследника».

И делается заключение:

«Словаки сегодня образуют единственный в отношении государства и династии верный элемент». Тиса же с присущей ему надменностью даже в 1917 г. заявил, что «из окопов вернется домой верующий, богобоязненный народ и вновь будет заполнять все костелы».

Однако чем дольше затягивалась война и множились страдания и жертвы, которые приносила война, энтузиазм и вера в ее победное окончание все более уменьшались. Всё чаще словаки начинали задумываться о возможности поражения Центральных Держав и его последствиях.

Смерть Франца Иосифа как символа империи совершенно не подействовала на словацкое общество, теперь чувствовавшее войну непосредственно на «своей коже». Ещё менее значимым в сознании людей стало восхождение на престол императора Карла.

Парадоксально, но росту его популярности не помог тот факт, что по настоянию Тисы он поспешно − по мнению венских придворных, даже чересчур поспешно − 30 декабря 1916 г. короновался и короной св. Иштвана. Тем самым молодой монарх окончательно рассеял сомнения (или надежды, все зависит от того, с какой стороны смотреть) в том, что собирается что-либо предпринять с системой дуализма. Таким образом, Карл сам себя «вытолкнул» из венгерской политики, и последующие его планы уже могли касаться только Цислейтании.

Свержение российского царизма в марте 1917 г. стало тем решающим переломом в умах, когда повсюду уже начались разговоры о последующей абсолютно новой альтернативе. Сформированные за границей политические силы уже длительное время рассуждали о возможности падения Габсбургской монархии. Ещё более укрепила эти надежды российская революция. Чехословацкие общества в России освободились из-под опеки царизма, и начались обсуждения идеи нового государства на развалинах Австро-Венгрии, его конкретного образа и характера чехо-словацких отношений.

Внутри страны носителем идеи усиления чехо-словацкого сотрудничества, и в области политической, и в области государственной, стали Вавро Шробар и его соратники. Неудивительно поэтому, что именно они совместно с чешской неполитической интеллектуальной элитой подтолкнули чешских политиков к решающему государствообразующему заявлению в мае 1917 г.

Подтверждались слова Франтишека Палацкого:

«Мы были и до монархии Габсбургов, будем мы и после неё».

В апреле 1918 г. германский генеральный консул в Будапеште сообщал своему непосредственному начальнику − послу в Вене графу Бото фон Веделю и через него в министерство иностранных дел в Берлине, что венгерская пресса и общественность до сегоднящнего дня избегают признания того, что в Венгрии есть недовольные народы:

«Особенно каждый остерегается выразить любые сомнения по поводу лояльности северо-венгерских словаков, позиция которых во время войны не давала повода для недовольства».

Такая позиция была действительно характерна для венгерской прессы, которая выходила во время войны в Словакии и которой даже удалось поменять десятилетиями укоренявшиеся стереотипы в восприятии словаков. Из народа («nép») получилась национальность («nemzetiség»), и даже самостоятельная национальность, которая составляет часть венгерской государственности. Абсолютно иначе начала восприниматься и словацкая политическая элита, которая теперь стала законным представителем словацкой нации.

А в дипломатических отчетах последовательно ставился знак различия между словацким народом и его политическими представителями. Ещё в апреле 1918 г., когда уже были ясны цели внутреннего чешского сопротивления – союза депутатов и Национального комитета – в отчете германского генконсульства в Будапеште констатировалось:

«Словаки все еще молчат. Психология народа и его понимание вещей живет своей отдельной жизнью от словацкой интеллигенции и словацких политиков». Вслед за этим следовало уточнение: «Они вообще-то даже и не политики, а маленькие провинциальные людишки, которые какую-то ясную и определенную политику совершенно не могут проводить».

Это подтвердило и сервильное отношение к династии на тайном заседании Словацкой национальной партии в мае 1918 г., которое, однако, в конце концов вынесло постановление о чехословацкой ориентации.

Важным явлением, в германском донесении это отмечено весьма прозорливо, было существование барьера между народом и политической элитой Словакии (разумеется, не только там), что проистекало от дефицита демократии, низкого уровня гражданского самосознания и, не в последнюю очередь, военного положения. Что касается народа, то его, скорее всего, просто уносило потоком событий. В его поведении можно увидеть целую гамму импульсивных и рациональных оттенков − от равнодушия к тому, что происходит, безразличного отношения к монарху и всей династии, непонимания смысла проводившихся в Цислейтании реформ до тревоги за своё будущее, когда чехи и словаки остались в разных системах – чехи получали реформы и расширение своих прав, а словакам была уготовлена мадьяризация.

Венгры понимали, что реформы Карла I в Цислейтании могли угрожать венгерскому превосходству в Транслейтании – хотя император гарантировал неприкосновенность венгерских привилегий, его реформы могли навредить им через инструмент «мягкой силы», ведь, глядя на то, что происходит в Цислейтании, невенгерские народы Транслейтании могли начать голосить «Мы тоже хотим!». Поэтому венгерское правительство, видя, что в Цислейтании обстановка постепенно успокаивается, негативный эффект реформ проходит и начинает проклёвываться эффект позитивный, тоже пришли к выводу, что для сохранения своей власти нужны некоторые уступки.

В начале 1920-х гг. венгры предложили ряд небольших послаблений для словаков и других народов. В целом, словакам отказываться от такого предложения было глупо, хотя обещания со стороны венгров словацкую элиту, наученную горьким историческим опытом, не удовлетворяли – по сравнению с реформами в Цислейтании предложения венгров выглядели как издевательство.

Тем не менее, определённые послабления со стороны венгров получить удалось. Однако эти послабления были столь слабыми, что для наиболее неудовлетворённой и радикальной части словацких национальных элит становилась всё более характерной всё возраставшая нелюбовь к венграм. Эти элиты рассчитывали на союз с чехами – через которых надеялись всё-таки вынудить Карла I обратить внимание на невенгерские народы Транслейтании и заставить его хотя бы прикрикнуть на венгров.

Параллельно в элитах нарастали настроения чехословакизма – в отличие от РИ, где жизнь в одном чехословацком государстве, ошибки и определённое высокомерие чехов вынудили часть словаков разочароваться в чехословакизме, в данной АИ словацкие элиты откровенно романтизировали и идеализировали «единение с братским чешским народом».

Однако главным препятствием на пути к взрывоопасной для империи Габсбургов смеси чешского и словацкого движения оказалась политическая инертность простых словацких народных масс – их политическая культура была намного слабее, чем у чехов, и они были скорее по привычке лояльны Габсбургам. Таким образом, Словакия была вполне спокойной территорией, и одной из тех земель, которые приносили венграм меньше всего проблем.

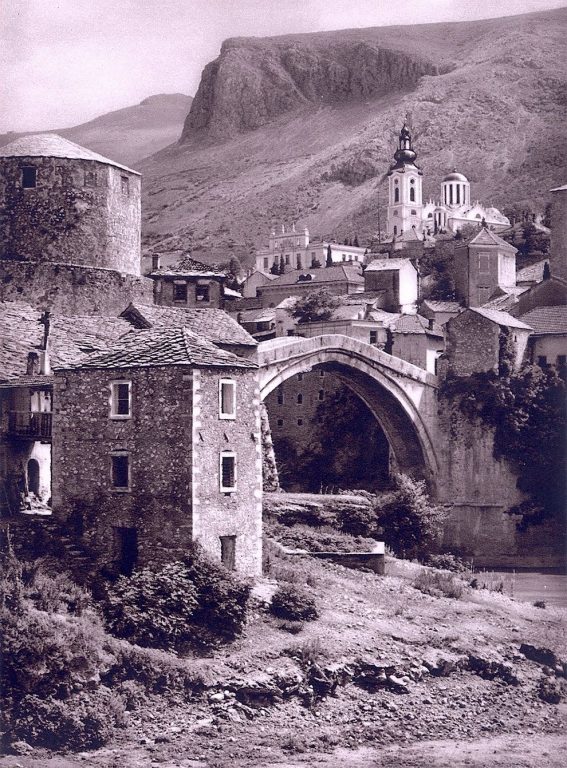

Ситуация на юге Австро-Венгрии

А вот с южными славянами всё было гораздо сложнее. В составе непосредственно Транслейтании находились хорватские земли, объединённые в Королевство Хорватии и Славонии. Хорватия, Славония и Далмация, как «Триединое королевство», признавались землями венгерской короны с сохранением самоуправления в делах административных, школьных, судебных и церковных. И тут была проблема.

В действительности автономия была довольно скромной. Исполнительной властью для Королевства являлись венгерские министерства, полностью контролировавшие хорватскую экономику. Предусмотренные соглашением с венграми хорватско-славонские отделы в совместных министерствах, по сути, не действовали. Бан назначался по представлению венгерского премьер-министра. Он мог обращаться к императору, но только при посредничестве венгерского министерства по хорватским делам.

Депутатов от Хорватии и Славонии в имперский парламент выбирал не хорватский Сабор, а парламент в Будапеште. Хорватов не удовлетворяло такое положение вещей – и они искали любые возможности повысить свой статус. Вскоре был найден инструмент – идеология югославянства, смысл которой заключается в идее создания единого, более крупного государства, которое объединило бы южных славян, гарантируя им свободное национальное развитие.

Идеология югославянства будоражила умы как тех, кто намеревался уничтожить империю Габсбургов, так и тех, кто стремился её сохранить. Своё стремление к разрушению Австро-Венгрии демонстрировали сербы, желавшие взять под своё крыло освобождённые «братские народы» и создать новую объединённую Югославию с собой во главе – по сути, Великую Сербию. А вот на защиту империи Габсбургов направили югославянство хорваты, стремившиеся подмять южных славян уже под себя и параллельно получить в Австро-Венгрии статус «имперского народа». В хорватском варианте югославянство тесно переплеталось с другой идеологией – идеей триализма.

Свою опору идеи триализма находили в предшествующем историческом опыте успешного разрешения кризисной ситуации в Австрийской империи. В 1867 г., в ходе спровоцированных кризисом институциональных реформ, там сложилась так называемая дуалистическая система управления. Боровшийся с венгерским сепаратизмом император согласился пойти на уступку, предоставив венгерской нации широкие права наравне с австрийцами, что в рамках многонациональной империи имело колоссальное значение.

Одним из главных сторонников идеи триализма был погибший в 1914 г. в Сараево наследник престола Франц Фердинанд. Он предполагал усилить роль славян (прежде всего хорватов), создав тем самым ещё одну внутреннюю опору монархии, сгладив внутренние национальные противоречия и обеспечив южный плацдарм (для вовлечения в орбиту имперского влияния других южнославянских территорий на Балканах с их последующим присоединением).

По сути, этот проект предполагал использование с выгодой для империи национальных движений. Долгое время эти движения работали против австрийцев (как в деле продвижения на Балканах, так и в плане контроля над уже занятыми южнославянскими территориями). В условиях усиления антинемецких настроений в Праге (затронувших, однако, и Венский университет), а также некоторого разброда в среде лояльных России австро-венгерских славистов, политика триализма, инициированная сверху, скорее всего, нашла бы благодатную почву. В первую очередь авторы проекта надеялись, что эта политика подтолкнет народы южнославянских государств на Балканах войти – на правах автономий – в состав империи. Такой вариант развития событий рассматривался Францем Фердинандом в качестве идеального результата всего проекта.

Мощное развитие триализм получил в хорвато-словенской среде, особенно после аннексии Боснии и Герцеговины в 1908 г. К 1910 г. всё большее число хорватов на территории империи «опутывались» этой идеей. Словенское население в этом вопросе предпочитало или сохранять нейтралитет, или занимать пророссийскую позицию. Тем не менее для Австрии на Балканах появилась реальная возможность попрать право России называться духовной покровительницей и защитницей славян. Такие мысли открыто развивали некоторые представители словенской интеллигенции.

В 1911 г. усиливается влияние интеллектуалов, видевших возможность создания системы «триализма» с центром третьей федерации в Чехии, а не на юге империи. В связи с этим в кругах, разделявших идеи «триализма», нарастают противоречия, которые повлекли, в том числе, и серьёзную реорганизацию Славянского парламентского союза, функционировавшего на территории империи. В 1912 г. русскими наблюдателями фиксируется чёткое членение словенских и далматинских политиков на две группы, одна из которых разделяла основные положения триализма, другая же требовала установления полной внутренней автономии словенцев и хорватов, которая виделась спасением в будущем. В 1913 г. после успешного для Сербии и Черногории завершения Балканских войн в южнославянских регионах империи наблюдается сильный рост сербофильских настроений, с чем был связан провал идеи внутриимперской панславянской конгрегации на основе католицизма.