Kaiserreich: Мир победившего империализма. Часть 18. Лоскутная империя. Глава 4. Галиция после Вельткрига

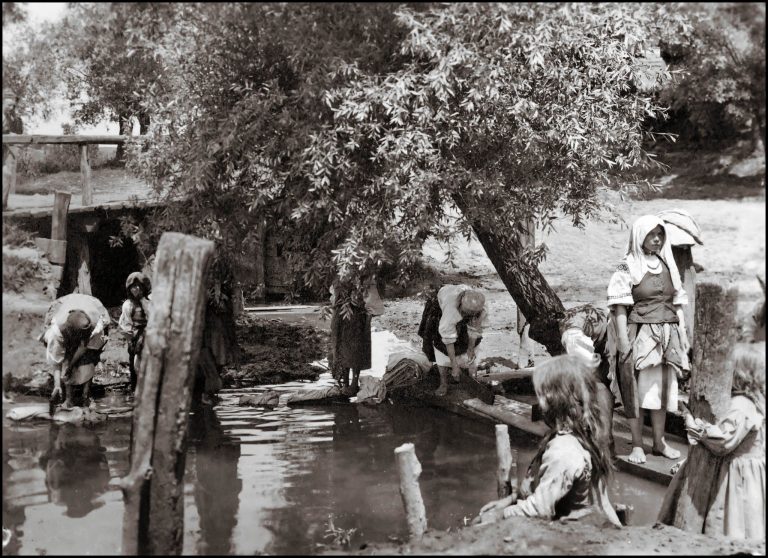

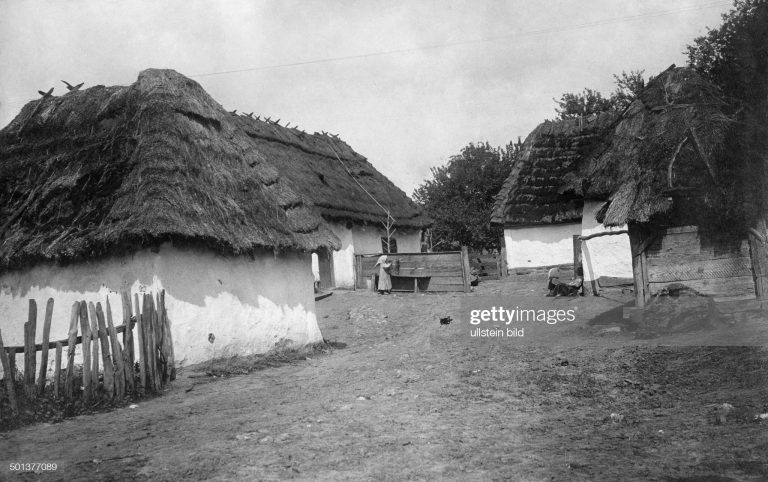

Во внимании Вены нуждался ещё один регион – Галиция. Регион, который когда-то рассматривался прежде всего как сельскохозяйственный придаток, населённый консервативными и инертными крестьянами, не ушёл от процессов модернизации вместе с её побочными эффектами в виде роста национализма. А рост национализма, в свою очередь, приводил к нарастанию противоречий между поляками и украинцами – начавшееся ещё до Вельткрига укрепление позиций украинцев в венском парламенте позволило им ещё более энергично добиваться осуществления своих национальных требований. Дополнительным фактором усиления проблем с украинцами и поляками стали возникновение на обломках Российской империи польского и украинского государств, что приводило к усилению настроений среди соответствующих подданных Австро-Венгрии в пользу воссоединения или хотя бы сближения этих народов со своими национальными государствами.

Содержание:

Ситуация с польским населением Галиции

Народом, который считался в Галиции господствующим, были поляки, с которыми у австрийцев установились своеобразные отношения. В XIX в. поляки проявляли себя крайне строптивым народом, создавая проблемы для всех тех империй, которые в конце XVIII в. разделили между собой их страну. Российской власти не раз приходилось давить польские восстания. С той же проблемой столкнулись и австрийцы. Однако они сумели когда-то грамотно воспользоваться тем, что поляки объективно уступали силе покоривших их империй. Все восстания, поднимаемые поляками, приводили только к напрасному кровопролитию и потере самых активных и пассионарных представителей гордого народа. Если поляки не могли продолжать свою борьбу за свободу против всех трёх захватчиков одновременно (поскольку она влекла за собой большие потери, что ставило под угрозу само существование польской нации) то было бы логичным попытаться договориться с одним из захватчиков. Но с кем?

С Россией это было абсолютно невозможно! Слишком много крови было пролито, а российская императорская власть была настроена решительно. Договариваться с Пруссией Бисмарка, который недвусмысленно декларировал враждебность к полякам? Исключено! Если рассуждать методом исключения, то ответ напрашивался сам собой. В результате со второй половины XIX в. начал намечаться союз Габсбургов со своими польскими подданными. Тогда для этого альянса были все предпосылки.

Полякам нужна была опора, чтобы обеспечить выживание своего народа. Габсбурги также нуждались в союзе с поляками, ибо Вена, оказавшись перед необходимостью совершенно по-новому выстраивать отношения с венграми, а также опасаясь нараставшего конфликта с чехами, не могла позволить себе дополнительный конфликт ещё и в Галиции. Кроме того, австрийские политики полагали, что, делая уступки полякам, они ничем не рискуют, ибо у них в руках есть козыри, которыми можно будет воспользоваться против поляков, если те окажутся нелояльными. Важнейшим из этих козырей были галицкие украинцы, справедливо добивавшиеся равноправия в сфере языка, культуры и политики. Вена могла, лишь слегка переводя свои преференции в пользу украинцев, de facto в любой момент нанести удар по основам польского доминирования в Галиции, а именно этого поляки панически опасались на протяжении десятилетий.

Исходя из таких реалистических предпосылок, польские и австрийские политики в 1867–1873 гг. договорились о принципах так называемой галицийской автономии. Эта автономия, если рассматривать ее с точки зрения государственно-правовых решений, была более чем скромной. Она касалась статуса польского языка как официального в Галиции, местного самоуправления в сферах местной администрации, образования, здравоохранения и в социальной сфере, а также сельскохозяйственной политики. Остальные фундаментальные вопросы, такие как обороноспособность, внутренние дела и полиция, промышленная политика, железные дороги, а также университеты, – всё это относилось исключительно к компетенции австрийского правительства или назначенного императором наместника Галиции, которым всегда был поляк.

Министр без портфеля в австрийском правительстве, представляющий интересы Галиции, тоже всегда был польского происхождения. Именно такая доброжелательная в отношении поляков позиция императора и большинства австрийских правящих кабинетов привела к тому, что в рамках такой ограниченной автономии в Галиции возникло поле для развития подлинной, многообразной и современной польской жизни. С этой точки зрения отношения, существовавшие в Галиции, резко отличались от ситуации, в которой находились поляки в российской и прусской частях Польши.

Поляки ответили императору и австрийскому государству полной готовностью к сотрудничеству, а помощь поляков была тем более ценной, что Польский парламентский клуб в венском рейхсрате, в котором группа «Краковских консерваторов» имела подавляющее большинство и умело этим клубом руководила, был самой сильной или одной из сильнейших парламентских группировок, представляя до 20,5% голосов. Причем поляки составляли около 17,5% населения Цислейтании и 9,9% всего населения Австро-Венгрии. Поляки неоднократно становились министрами в австрийском правительстве и так называемыми общими министрами Австро-Венгрии. Большинство поляков в Галиции выказывало императору Францу Иосифу I и Австрии уважение, лояльность и симпатию – и эта ситуация даже вызвала заинтересованность России, которая имела с поляками немало проблем.

И в этой заинтересованности нет ничего удивительного, ведь, по существу, польско-австрийские отношения можно было рассматривать как успешную политику захватчиков. В случае с поляками в Галиции можно было говорить о всеобщем, осознанном и постоянном согласии быть подданным государства-захватчика, об идентификации поляков с целями политики Австрии и о полной готовности нести бремя и жертвы ради Австрии, хотя бы в форме военной службы в австро-венгерской армии. Поляки из Галиции полностью поддержали политику Австрии в период международного кризиса, предшествовавшего Вельткригу в 1914 г., и без колебания выполняли свои обязанности, вытекающие из всеобщей мобилизации армии и экономики. Казалось бы, с Галицией всё было в полном порядке, и Габсбурги могли продолжать в том же духе…

И они продолжали. При выработке программы реформ после окончания войны Карл I и его правительство явно решили сделать реверанс в сторону поляков. Хотя в проекте Соединённых Штатов Великой Австрии, который рассматривался Францем Фердинандом, предусматривалось разделение Галиции на Западную (польскую) и Восточную (украинскую), то Карл I решил поляков не злить и оставить Галицию неделимой – разве что обязав создать в рамках Галиции украинскую внутреннюю автономию.

Идти на уступки украинцам по указке из Вены полякам было не впервой – ещё до Вельткрига лояльные Габсбургам «Краковские консерваторы» пошли на заключение компромисса с украинцами по одному из самых острых вопросов в жизни региона тех лет – о реформе краевого избирательного законодательства. Вопрос об украинской автономии в рамках единой Галиции – это был ещё один способ и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Однако Габсбурги столкнулись с тем, что далеко не всё работало гладко – причём не только в данном вопросе.

Прежде всего Габсбурги столкнулись с тем, что, казалось бы, незыблемая ранее польская лояльность уже во время войны начинала давать трещину. А казалось бы, всё начиналось просто замечательно! Ещё в августе 1914 г. министр финансов поляк Леон Билиньский предложил реорганизовать в результате войны двуединую австро-венгерскую монархию, превратив ее в триединую австро-венгерско-польскую, в которой все части имели бы одинаковые права. Польская часть такой триединой монархии должна была состоять из Галиции и отвоеванного у России Царства Польского. В последующем предполагалось провозгласить польское национальное правительство и создать сейм в Варшаве.

Однако действительность оказалась гораздо сложнее. Поляки, проживавшие на территориях, вошедших в результате разделов в состав России, определенно не доверяли галицийским инициативам и совершенно игнорировали призывы к восстанию против России. Инициатива о создании австро-венгро-польской триединой монархии встретилась с сопротивлением со стороны набиравших силу в Австрии пангерманцев, которые не желали дальнейшего ослабления немецких позиций в Монархии. Категорически против проекта высказался также премьер-министр Венгрии Иштван Тиса, будучи сторонником дуализма. Он совершенно справедливо полагал, что Венгерское королевство в предлагаемом треугольнике в значительной степени утратит свое прежнее исключительное положение.

Официально же Тиса заявил, что «введение в конституционный организм Австро-Венгрии нового польского организма как составной части, эквивалентной Австрии и Венгрии, чревато риском для будущего политики Габсбургов».

Кроме того, оказалось, что германский союзник Австро-Венгрии не имеет никаких готовых и конкретных планов относительно польских земель, которые предстоит захватить у русских, но наверняка не намерен все эти завоевания отдать Вене. Возражения относительно триединой концепции Билиньского и стоящих за ним консерваторов появились и в самой Галиции. Здесь против него выступали как польские национальные демократы (националисты), так и окружение Пилсудского. Оппоненты Билиньского обращали внимание на тот факт, что этот план – в том случае, если он будет воплощен в жизнь, – предопределит будущее поляков, живущих на землях, вошедших в результате разделов в состав Пруссии, оставляя их навсегда под властью Берлина.

Между тем на протяжении последних лет перед началом войны именно прусский захватчик, а не российский, в глазах поляков был «врагом номер один». Итак, через несколько недель с момента начала войны самые прозорливые наблюдатели политической сцены поняли, что вариант, связывающий судьбу поляков с Габсбургами и Австрией, который так прекрасно оправдал себя в Галиции, не годился для тех вызовов, которые поставил перед поляками Вельткриг.

Ухудшение польско-австрийских отношений, причины которого следовало бы искать прежде всего в ложном ощущении Веной своей силы, выразилось в 1915 г. в нескольких принципиальных решениях австрийских властей. Так, в январе австро-венгерским министром финансов перестал быть Билиньский. Причиной отставки послужил его протест против нерешительного поведения правительства в польском вопросе. С момента отставки Билиньского больше ни один поляк не занимал высокого министерского поста в Вене.

После освобождения Львова (Лемберга) от русской оккупации администрацию этого края в августе 1915 г. впервые за полвека возглавил не поляк, а австрийский немец, генерал Герман фон Колард. Тогда же решилась судьба отвоеванного у России Царства Польского. Несмотря на повторявшиеся из Галиции призывы, оно было разделено на германскую оккупационную зону со столицей в Варшаве и австрийскую – с центром в Люблине. И в данном случае генеральным губернатором был назначен не поляк, а австрийский немец, генерал Эрих фон Диллер.

Разочарование в связи с такими решениями в глазах галичан усиливал тот факт, что австро-венгерская оккупационная политика была пассивной и явно не содержала какой бы то ни было концепции. В то же время политика Германии совершенно очевидно была направлена на завоевание симпатии поляков, проживающих в Царстве Польском. Действительно, Вена как бы по собственному желанию отдавала Берлину инициативу в польских делах, вследствие чего центр польской политики постепенно перемещался из Кракова в Варшаву.

Габсбурги предпринимали попытки исправить ситуацию. Молодой император Карл I вместе с супругой Зитой посетил Галицию, пытаясь завоевать симпатии ее жителей, в частности дав понять, что он готов претендовать на польский королевский трон, а это означало неожиданное возвращение к идее триединой Габсбургской монархии. Однако эти шаги сильно запоздали.

Через три недели после визита императора в Краков, 5 мая 1917 г., в этом же городе польские депутаты сейма Галиции и депутаты венского рейхсрата на совместном заседании приняли решение, в котором говорилось, что

«единственным стремлением польского народа является обретение объединенной и независимой Польши, имеющей доступ к морю».

В течение нескольких последующих недель, летом 1917 г. произошла принципиальная переориентация польской политики, которая – исходя из того, что к побежденной уже России грозили присоединиться Австро-Венгрия и Германия, – своей целью избрала игру ва-банк за независимость Польши, понимая ее таким образом, как это было сформулировано в процитированном выше краковском заявлении.

Исходя из этого, Пилсудский спровоцировал громкий конфликт с германскими и австрийскими властями, когда его легионеры отказались приносить военную присягу, в тексте которой шла речь о союзнической верности поляков Германии и Австро-Венгрии. Вследствие этого отказа Пилсудский и его ближайшие сотрудники были арестованы немцами, польские солдаты, происходившие с тех польских земель, что входили в состав России, были интернированы в лагерях, а солдаты, являвшиеся австрийскими подданными, дисциплинарно включены в австро-венгерские части и отправлены на фронт.

Одновременно в Лозанне, а вскоре после этого и в Париже начал действовать Национальный польский комитет, который западные державы признали легальным представителем интересов Польши. На территории Галиции и Польского Королевства польские политики вели уже лишь своего рода игру на выживание до конца войны без лишнего напряжения и потерь. В таких условиях какие-либо декларации или шаги со стороны правительства в Вене и императора Карла, касающиеся будущего Польши и поляков, не имели особого значения.

Событием, которое имело большое психологическое значение для польско-австрийских отношений, стало заключение 9 февраля 1918 г. в Брест-Литовске мирного договора между Центральными державами и Украинской центральной радой. С польской точки зрения главное значение имело то, что на основании этого, как тогда надеялись в Германии, «хлебного» мира Украина должна была получить некоторую часть прежнего российского Царства Польского, а именно Холмскую губернию. Кроме того, Австрия обязалась по завершении войны разделить Галицию: на западную часть – польскую, и восточную, с Лембергом, – украинскую.

Эти решения вызвали волну возмущения по всей Польше, в том числе в Галиции. В большинстве галицийских городов прошли массовые демонстрации протеста, соответствующие резолюции принимали городские советы, в отставку ушли многие польские чиновники и офицеры, императору отсылали австрийские награды. Свидетели событий сообщали, что на улицах городов видели собак, увешанных австрийскими орденами.

Поляков, особенно галичан, разозлило то, что австрийцы, которые до тех пор отвергали предложения о стратегическом и партнерском сотрудничестве со стороны поляков, теперь за счет независимой Польши, которой предстояло вскоре появиться, делали подарки какому-то виртуальному украинскому государству. Условия мирного договора с Украиной способствовали тому, что из сознания поляков исчезли последние ощущения симпатии и лояльности в отношении Габсбургской монархии.

Начиная осознавать, что в польском вопросе они откровенно налажали, австрийцы начали лихорадочно пытаться примириться с поляками, которые когда-то были самыми верными сторонниками Габсбургов, и при этом удержать в своей орбите украинцев, которые в связи с появлением собственного национального государства стали куда более заметной силой, чем раньше. Стремясь вернуть расположение поляков, Вена попыталась отыграть вопрос о разделении Галиции назад. Особой пикантности этой проблеме добавляло то, что вопрос о разделении Галиции был решён на международном уровне – договор о выделении Восточной Галиции в отдельный коронный край и присоединение к ней Северной Буковины ратифицировали Германия, Болгария и Турция.

Однако Вена решила действовать напролом – 16 июля 1918 г. в одностороннем порядке Австро-Венгрия разорвала этот договор, сославшись на то, что Украина не выполнила в полном объёме взятых на себя обязательств по поставке хлеба. Однако поляков это не успокоило, а украинские подданные наряду с официальным Киевом справедливо восприняли это действие как откровенное свинство. В результате, так и не решив польский вопрос, Австро-Венгрия получила вдобавок ещё и обострение другой проблемы – украинской.

Украинский вопрос в Австро-Венгрии

Начало XX в. в Европе ознаменовалось резким усилением внимания к украинскому вопросу. Идеи и концепции украинского движения, восходящие к революционным событиям 1848 г., а от них – к польской шляхетской идеологии сарматизма, стали реакцией на многовековое подчиненное положение украинского населения по отношению к представителям власти из числа местных элит. Вместе с тем со временем украинские требования по недопущению русского и польского влияния в Галиции переросли в отдельную идеологию, ставившую своей целью создание независимого государства украинцев.

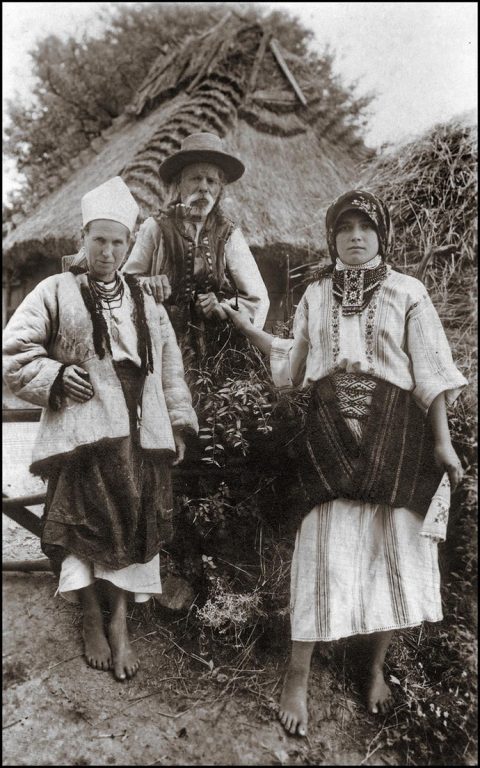

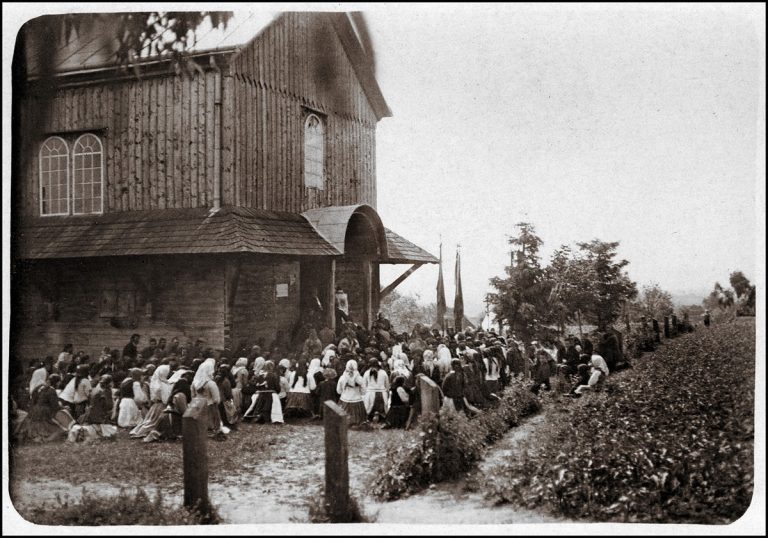

Первые учреждения, пропагандировавшие этническую самостоятельность восточных славян Габсбургской монархии, называвших себя русинами, руськими, руснаками, появились во время революции 1848 г., когда австрийское правительство для острастки восставших мадьяр и постоянно бунтовавших поляков стало поощрять этнокультурное самоопределение русинов. Для русинов Галиции самоопределение означало обособление от поляков, которые, называя их частью «исторической польской народности» и добившись уже полонизации их высших слоев, стремились к полной ассимиляции своих восточнославянских соседей.

Этому процессу препятствовали социальный и конфессиональный факторы. Крестьяне-русины не ощущали общности с поляками-помещиками и городской верхушкой, а распространенное среди галицийских русинов греко-католичество, связанное с признанием юрисдикции Святого престола при сохранении православного обряда богослужения, не сблизило их с поляками римо-католиками. Напротив, с распространением идеи нации принадлежность к греко-католичеству сделалась одним из главных признаков этнонациональной особости русинов. В начале национального возрождения, по словам одного из русинских публицистов,

«достаточно было бросить клич “мы не поляки!”, чтобы собрать всех, кто, так или иначе, считал себя принадлежавшим к руськой народности, в одну когорту».

Приближавшийся Вельткриг сделалался для русинов драматическим рубежом, глубоко затронувшим все стороны их жизни. Галицийские сторонники украинства заранее определили свою позицию в будущем противостоянии держав и наметили связанные с войной цели. В декабре 1912 г. представители их главных партий – Украинской национально-демократической, Русско-украинской радикальной партии и Украинской социал-демократической партии, депутаты австрийского рейхсрата и галицийского сейма выступили с заявлением, что в случае войны поддержат Австро-Венгрию против России, которую они назвали «историческим врагом Украины». Тогда же возник проект провозглашения в Приднепровье при занятии его австрийской армией Украинского королевства под скипетром Габсбургов.

Что касается Галиции, которая, несмотря на проекты создания независимой Украины, должна была остаться в составе Австро-Венгрии, то речь шла лишь о провозглашении украинской национально-территориальной автономии, которая в случае преобразования дуалистической Австро-Венгрии в многонациональное федеративное государство сделалась бы отдельной, равной с другими административной единицей.

Украинские галицкие и буковинские лидеры инициировали создание по примеру польских военно-политических формирований в Галиции Легиона Сечевых стрельцов. «Сечами» в Восточной Галиции в подражание Запорожской сечи именовались пожарно-гимнастические общества, куда украинские функционеры привлекали сельскую молодежь, пропагандируя в ее среде традиции приднепровского казачества. Инициаторы создания Легиона рассматривали его как военную составляющую будущей национальной государственности. На призыв о вступлении в ряды Сечевых стрельцов откликнулось 28 тыс. добровольцев (австрийские власти ограничили численность Легиона 2,5 тыс.), вдохновленных образом отвоеванной у России Украины со столицей в Киеве, с землями «Донщины, Кубанщины и берегом Черного моря».

Начало войны принесло сторонникам украинства первые разочарования. Обнаружилось, что австрийская армия, на чьи ожидаемые успехи были рассчитаны эти проекты, не способна была наступать, чтобы штыками прочертить в Российской империи границы будущего Украинского государства. Она оказалась не в силах защитить даже собственную государственную территорию и в военной кампании 1914 г. оставила большую часть Восточной Галиции и Буковины.

Открытое позиционирование лидеров галицийского украинства в стане военных противников России с приходом русской армии привело к закрытию всех украинских организаций и учреждений. Наиболее активные и влиятельные деятели, если не эвакуировались с отступавшими австрийскими войсками, были изолированы и сосланы в глубь России, по официальным данным – 578 человек, включая 34 греко-католических священников, в их числе – митрополит Шептицкий, активно выступавший на политическом поле.

Кампании 1914 – 1915 гг., когда Галиция была сначала занята русскими войсками, а затем усилиями германских и австрийских армий была возвращена под контроль державы Габсбургов, раскрыли перед поляками и украинцами неизвестную им сторону Австро-Венгрии. Под присмотром русских войск в Галиции начали проводиться меры по усилению позиций москвофилов, которые до Вельткрига, в силу ухудшения отношений между Россией и Австро-Венгрией, подвергались давлению со стороны администрации Габсбургов, а с началом войны – ещё и репрессиям.

А затем, когда в 1915 г. русские войска были выбиты из Галиции и австрийская армия вернулась в свои владения, начались – по причине фатального сочетания некомпетентности и антиславянских предубеждений, существовавших у значительной части офицерского корпуса – многочисленные эксцессы со стороны австро-венгерских войск в отношении польского, а еще более украинского населения. Проводились бесчисленные экзекуции мнимых русских шпионов и саботажников, репрессии в отношении лиц, которым по своей должности – например, бургамистрам – приходилось сотрудничать с российскими оккупационными властями.

Все это создало среди населения во многих местностях Галиции впечатление, что известная им и преимущественно пользовавшаяся симпатией австро-венгерская армия превратилась непонятным образом во врага, на фоне которой германские войска производили впечатление культурных и доброжелательных. Для галицких украинцев символом этих трагических событий стал лагерь интернирования в Талергофе возле Граца, через который прошло около 14 тыс. заключенных.

Вскоре для украинского движения последовало новое разочарование. В ноябре 1916 г. император Франц Иосиф перед подписанием совместно с германским кайзером манифеста о создании на территории оккупированных западных губерний России Королевства Польского направил главе правительства в Вене Эрнсту Керберу рескрипт о расширении автономии Галиции. Послание начиналось похвалой жителям провинции

«за многолетние свидетельства преданности и верности» престолу, равно как и за «тяжелые и большие жертвы, которые понес этот край в нынешней войне… жертвы, которые гарантируют ему постоянную, горячую и отцовскую опеку» императора. Обещанная опека должна была материализоваться в «предоставлении краю Галиции самостоятельного строения своих внутренних отношений в самом широком понимании… в согласии с его принадлежностью к государственному организму» монархии Габсбургов.

Главный политический постулат национального движения украинцев – выделение Восточной Галиции в самостоятельную автономную область – остался без августейшего внимания. Так что обещанное расширение автономии оказалось бы на руку только полякам, и без того занимавшим командные позиции в многонациональной провинции. Иначе и не могло быть, потому что обещанное расширение галицийской автономии планировалось Веной как подготовительная стадия австро-польского варианта решения польского вопроса. Берлин намерен был удовлетворить поляков образованием на оккупированных землях Русской Польши подконтрольного себе Королевства Польского, оставив территории германского и австрийского захватов в прежнем владении.

Венские же политики предполагали преобразование Австро-Венгрии в триединое Австро-Венгеро-Польское государство, чтобы сосредоточить под скипетром Габсбургов большую часть польских земель. Для этого необходимо было нераздельной сохранить «большую Галицию» и добиваться присоединения к ней «русской» Польши. Интересы галицких украинцев были принесены в жертву этой задаче. Перед ними неожиданно обострилась традиционная мучительная проблема – перспектива и далее остаться на своей земле под польской властью.

Находившаяся в это время на острие украинского национального движения Всеукраинская рада безуспешно протестовала против сохранения «большой Галиции» и в знак несогласия объявила о самороспуске. Руководство национальным движением переняло Украинское парламентское представительство. Формально оно отмежевалось от австро-германского покровительства, но выступало с обычной умеренностью и осмотрительностью. В декларации представительства от 19 декабря 1917 г. повторялась прежняя формула, что украинская проблема в Австро-Венгрии может быть решена путем

«разделения Галиции на её естественные, то есть национально-исторические части и восстановления тем самым староукраинского галицко-владимирского королевства как национально-исторической целости».

Между тем 7 ноября 1917 г. в Приднепровье образовалась Украинская народная республика (УНР) со столицей в Киеве, что открывало путь к образованию «соборной» Украины из всех этнических земель. Эта стратегическая цель была сформулирована в программе влиятельной галицийской Украинской национально-демократической партии и разделялась украинским движением в целом. Однако Украинское парламентское представительство хотя и признало в декларации от 12 декабря 1917 г., что присоединение к УНР «отвечало бы наивысшему идеалу украинской нации», но до конца войны не считало это актуальным, а по окончании её не находило возможным ввиду сохранения Австро-Венгерской империи.

Австро-польскому проекту не суждено было осуществиться по причине слабой позиции Австро-Венгрии в её «тандеме» с Германией на фоне их общего истощения «тотальной войной». Прошло немногим более года после распоряжения императора премьеру подготовить документ о расширении автономии одной только Галиции, как правительству пришлось задуматься о конституционной реформе более широкого охвата, способной, по замыслу её сторонников, предотвратить крушение Австро-Венгрии.

В январе 1918 г. президент США Вудро Вильсон предложил свою программу послевоенного устройства мира – известные «14 пунктов» – из которых 10-й был посвящен будущему Дунайской империи:

«Народам Австро-Венгрии, место которых в сообществе наций мы хотим видеть защищенным и обеспеченным, должна быть предоставлена возможность автономного развития».

Возникала некоторая неясность при переводе понятия «автономное развитие». Но в результате прошедших в Швейцарии в декабре 1917 г. – марте 1918 г. тайных переговоров агентов Государственного департамента США и посланцев австрийского правительства последние могли убедиться, что президент имел в виду самоуправление национально-территориальных единиц в рамках существующей Австро-Венгрии, а не их государственную самостоятельность. Карл I не возражал против такого подхода, взял его за основу при работе над проектом реформ в Цислейтании.

Провозглашение Карлом I в Манифесте 16 октября 1918 г. намерения провести в Цислейтании глубокие реформы вновь вызвало у галицких украинцев надежду на реализацию своих чаяний. 18 октября 1918 г. Украинская национальная рада во главе с Евгением Петрушевичем, в составе украинцев – парламентариев и депутатов галицийского и буковинского сеймов, представителей украинских партий и духовенства – собралась во Львове. Она намеревалась принять меры в соответствии с объявленной в императорском манифесте от 16 октября реорганизацией Австрии

«в одно федеративное государство, в котором каждая нация образует свое краевое государство». После основательного обсуждения, к утру следующего дня был принят Статут, по которому Украинская национальная рада превращалась в «конституанту (Учредительное собрание) той части Украинского Народа, который живет в австро-венгерской монархии на всей его этнической территории».

Срочно собравшийся в украинском Народном доме «съезд уездных и общинных организаторов и доверенных лиц из всей Галиции и Буковины» одобрил и тем самым узаконил постановление Украинской национальной рады о создании на демократических началах «Украинского государства в украинских областях Австро-Венгрии», о чем 20 октября было объявлено на многолюдном городском митинге во Львове. Конечно, нужно было дождаться реформ, хотя галицкие украинцы уже начинали терять терпение.

Первые результаты реформ во второй половине 1919 г. были встречены галицкими украинцами с некоторым недоумением. Они не получили полноценного «штата» – Галиция осталась единой. Австрийцы не смогли избавиться от прежнего стереотипа о главенстве поляков в Галиции, а поскольку вопрос о независимой Польше ещё не был толком решён, австрийцы решили не слишком их злить. Однако был один нюанс, который вызвал ярость, в свою очередь, уже у поляков.

По требованию Вены в рамках единой Галиции должна была быть создана украинская автономия, причём в достаточно широких границах. В пределах этих границ украинцы получали обширный комплект прав для региональной автономии – на язык, на национальную культуру, на самоуправление. В рамках этой автономии и должна была получить региональную власть сформированная ещё в октябре 1918 г. Украинская национальная рада как полномочный представитель украинского народа в Галиции и полноправное правительство региональной автономии.

Используя этот приём (Галицию не делить, но внутри неё создать широкую украинскую автономию), Вена пыталась угодить «и нашим, и вашим». Ввиду того, сколько было сломано копий вокруг «польского вопроса», влияния поляков в Галиции, прежней крайне важной для Габсбургов поддержки со стороны «краковских консерваторов» – Вена не могла пойти на ещё один шаг, который бы расценивался поляками как оскорбительный. Казалось бы, точно принятое ранее решение о разделении Галиции на Западную и Восточную пришлось отыграть назад – даже получив полноценное самоуправление, широкие права и полноценную государственность в рамках империи, поляки были слишком горды и высокомерны для того, чтобы отказаться от украинской части Галиции (которую считали своей) ради реально выигрышных для своего народа раскладов.

Но и в пользу украинцев необходимо было сделать хоть какие-то уступки. Они уже проявляли себя всё заметнее и заметнее, да и сами австрийцы понимали, что в случае слишком строптивого поведения поляков против них нужен будет противовес – если поляки совсем «взбесятся», то их можно было бы шантажировать перспективой окончательного отделения от Галиции украинской автономии и превращения её в полноценный «штат».

Кроме того, возникшая на обломках Российской империи Украинская держава, несмотря на свою внутреннюю слабость, была гораздо крупнее, значительнее, и обладала куда большим экономическим потенциалом, и потому была полезнее в качестве союзника, чем оказавшаяся жалким огрызком независимая Польша – и ввиду этого некоторые австрийские политики (хотя таких ещё было очень немного) начинали приходить к выводу, что галицкие украинцы имеют потенциал стать более перспективным партнёром империи, чем поляки, которые были склонны откровенно раздувать свою значимость.

Популярность среди галицких украинцев москвофильства до и во время Вельткрига, репрессии и не самое лучшее поведение собственной армии по отношению к местному населению подталкивало правительство Карла I к осознанию, что они рискуют получить весьма нелояльный народ – и эту ситуацию нужно было исправлять, ибо на одних немногочисленных (да вдобавок рвущихся в Германию) австрийских немцах и высокомерных венграх империю не удержать. И, хотя разделение Галиции на Западную и Восточную было назревшим и вдобавок обещанным решением, Вена решила попридержать лошадей.

В итоге получилась территория-монстр, в которой внутренняя автономия русинов занимала по площади больше половины территории «штата»! Вдобавок, несмотря на громкие протесты румын и поляков, к Галиции (и русинской автономии) была присоединена Северная Буковина (Южная, румынская Буковина получила статус отдельного княжества). Однако украинцы не были полностью удовлетворены.

Пускай Галиция и осталась единой, внутри неё украинцы получали полноценную автономию – но в этой бочке мёда было немало ложек дёгтя. Прежде всего украинцы не могли смириться с тем, что Галиция не была разделена.

Во-первых, это было нарушением данных ранее обязательств, а во-вторых, формально, несмотря на автономию, за счёт сохранения единства Галиции поляки там были «равнее» украинцев. Для украинцев жизнь в одном «штате» с поляками расценивалась как реальная угроза их идентичности – ибо поляки всячески стремились задавить украинцев и их культуру, установив своё полное культурное господство. Некоторые украинцы и вовсе воспринимали тот факт, что Галиция не была разделена, как стремление поляков и поддерживающего их Центра выставить украинцев негосударственным, «непрестижным» народом.

В итоге польско-украинский конфликт в Галиции преодолеть в полной мере не получилось. Метания Вены после Вельткрига и в начале 1920-х гг. вызывали раздражение обеих сторон и имели следствием рост радикализма. Конечно, настоящей остроты удалось избежать – даже во время тяжелейшего послевоенного кризиса.

Пережив критический 1919 г., австрийская власть начала срочно предпринимать меры по успокоению восточного региона – и путём реформ, и путём переговоров. С грехом пополам польско-украинское противостояние удалось сохранить в рамках адекватного политического процесса. Однако зёрна радикализма уже были посеяны. В последний год войны и первый год мира по Галиции прокатилась волна еврейских погромов – этот народ оказался крайним, обвиняемым во всех грехах как украинцами, так и поляками. А параллельно формировались зачатки самого настоящего терроризма.

Украино-польский конфликт в Галиции и Украинская военная организация (УВО)

В конце февраля — начале марта 1920 г. в Бухаресте была создана Украинская военная организация (УВО), ставшая важной вехой в истории украинского радикализма. Основателем и руководителем УВО стал участник Восстания Директории Евгений Коновалец. Основное ядро организации составили офицерские кадры Осадного корпуса сечевых стрельцов — вооружённого формирования, поддержавшего Восстание Директории против гетмана Скоропадского. Активное участие в создании УВО приняли бывшие соратники полковника Коновальца по Осадному корпусу – Андрей Мельник, Василий Кучабский, Роман Сушко и др. По своей сути начальный костяк организации составили бывшие непосредственные участники создания независимого украинского государства, которые в итоге оказались на обочине процесса – недовольные тем, что политическое развитие их страны пошло не по тому пути, на который они рассчитывали, эти люди подняли восстание против гетманской власти, чтобы в конечном счёте стать врагами украинского государства и довольно токсичными персонажами для немцев и австрийцев, поддержавших Скоропадского.

Известие о том, что австрийские власти не стали напрямую делить Галицию на Западную и Восточную, вызвало у них разочарование и в Вене, сделав идеологию данной организации довольно-таки нигилистской, не принимающей ни официальное гетманское правительство в Киеве, ни поддержавшие Скоропадского Центральные державы, ни большевиков с синдикалистами. По определению самих членов УВО, главная политическая цель организации состояла в

«пропаганде идеи всеобщего революционного взрыва украинского народа с окончательной целью создания собственного национального самостоятельного и единого государства».

Ну а негласное кредо УВО и её наследников с союзниками можно сформулировать примерно так:

«Соборная и свободная Украина без немца и ляха, без жида и москаля».

Несмотря на нелегальный статус, УВО всё же сумела проникнуть на территорию Галиции (хотя сам Коновалец, опасаясь, что австрийские власти могут его выдать Скоропадскому, руководил организацией из Румынии). Самым распространённым прикрытием для нелегальной деятельности УВО стала организация ветеранских клубов, в которых вели политические разговоры и вербовали новых бойцов из числа бывших солдат и офицеров австрийской армии, Сечевых стрельцов и эмигрировавших из Украинской державы бывших бойцов вооружённых формирований УНР.

В начале 1920-х гг. Галицию сотрясла волна терактов со стороны УВО. Её акции сводились преимущественно к нападениям на польских активистов, организации взрывов, «экспроприации» имущества, иногда политическим убийствам. В 1921—1922 гг. члены УВО занимались активной пропагандистской работой, провоцирующей украинское население Галиции к саботажу действий местных властей — переписей населения, уплаты налогов, призыва в австрийскую армию, выборов в местные органы управления (в пропаганде УВО автономия Восточной Галиции объявлялась недостаточной и формальной, хитрой попыткой австрийцев завести украинцев под польское ярмо).

Самым резонансным террористическим актом УВО стало неудавшееся покушение украинского националиста Степана Федака на крупного польского деятеля, произошедшее 25 ноября 1921 г. Это привело к активной кампании австрийской полиции против УВО, что вынудило организацию действовать гораздо осторожнее, сократить количество и частоту акций, а также серьёзно ограничить масштабы этих акций.

Впрочем, в 1922 г. УВО осмелела и снова активизировалась. Была проведена серия нападений на польских активистов и полицейских, предпринимались попытки поджога домов польских политиков, поместий польских землевладельцев и редакций польских изданий. Самой крупной акцией УВО в 1922 г. стало убийство галицийского поэта и журналиста Сидора Твердохлиба, который считал украинскую автономию в составе единой Галиции неплохой базой для дальнейшего расширения прав украинского населения и выступал за расширение сотрудничества с Веной и Габсбургами.

Это стало «последней каплей» для австрийских властей. За УВО взялись по-настоящему всерьёз. Вновь проводились облавы, рейды и репрессии. Но в то же время, учитывая малочисленность организации, австрийская полиция и спецслужбы сумели грамотно распорядиться своими полномочиями и в целом избежать несправедливых обвинений и арестов, а также использовать действия УВО (в особенности убийство Твирдохлиба) для того, чтобы создать среди украинской общественности негативный образ экстремистов.

Параллельно начинали выходить на уверенный режим работы механизмы украинской автономии в Галиции. Хотя поляки, остававшиеся официально в Галиции главными, пытались в легальных рамках ставить автономии палки в колёса, Вена сумела сохранить ситуацию под относительным контролем и проконтролировать, чтобы поляки не перегибали палку. В итоге, хотя при полноценном разделении Галиции можно было бы достичь куда больших результатов, галицкие украинцы переживали благодаря автономии национальный и культурный подъём.

Существенно снизилось количество преград для официального использования украинского языка, открывалось больше украинских школ, периодических изданий и организаций. С окончанием послевоенного кризиса начался и экономический подъём (по меркам региона, естественно). Вслед за окончанием грозных лет и началом «Золотых двадцатых» приходило и успокоение населения. В этих условиях УВО быстро вступила в кризисное состояние.

Кризис УВО поставил его руководство перед необходимостью как-то решать возникшие проблемы. Летом 1923 г. Коновалец собрал в Бухаресте совещание руководящего состава галицийского подполья, на котором сделал доклад о международной ситуации. Суть доклада сводилась к необходимости искать реальные силы, на которые украинское националистическое подполье могло бы опереться в борьбе против Австро-Венгрии и режима Скоропадского в Киеве.

На начальном этапе движения одна такая опора у УВО уже была – это Румыния. Государство, оказавшееся по результатам Вельткрига в лагере проигравших, несмотря на зависимость от Германии и Австро-Венгрии, вполне была не прочь своим бывшим врагам немного насолить – особенно Австро-Венгрии, которая контролировала «исконно румынские» Трансильванию и Буковину. Действовать по-настоящему смело румыны не могли, но потихоньку («пока никто не видит») вполне себе укрывали у себя различных антиавстрийских экстремистов, оппозиционеров и прочих тёмных личностей. Помимо того, чтобы приютить у себя Коновальца, Румыния предпринимала и более дерзкие шаги – например, договорившись с Нестором Махно и французскими спецслужбами о вывозе знаменитого Батьки-атамана в Коммуну.

По итогам доклада Коновальца началась более усиленная проработка и других вариантов. Так, ещё одной базой для УВО стала Греция, которая, хотя и не конфликтовала напрямую с Австро-Венгрией (у неё был зуб на Болгарию), тем не менее пользовалась своим статусом «Неуловимого Джо», чтобы и немцам с австрийцами гадить, и с синдикалистами контрабандой заниматься, и прочие тёмные делишки вести.

Неожиданным союзником стал германский Абвер – немцам не нужны были диверсии против Австро-Венгрии, но им была интересна развединформация из самых разнообразных источников. Рассматривался даже вариант с поддержкой от Советской России. Прежде всего за советскую линию выступали сторонники Винниченко из числа деятелей и офицеров Директории. Однако этот вариант накрылся – Советские власти помощь обещали, но за это требовали полностью подчинить УВО «нужным людям» и устранить Коновальца от руководства.

Это вызвало внутренний кризис в УВО, который длился почти два года. В конце концов бывших офицеров УНР и Директории — сторонников Винниченко — исключили из УВО. Кризис, связанный с «советской линией» поставил УВО на грань окончательного распада. Но были факторы, которые не позволили радикализму угаснуть окончательно.

В 1920-е гг. УВО была не единственной организацией, объединявшей украинских националистов. Постепенно начинали формироваться другие аналогичные организации – полуофициальные или полностью подпольные. Они создавались как на территории Галиции, так и за рубежом – в основном в Румынии и Греции. Наиболее примечательными можно назвать «Группу украинской национальной молодёжи» и «Лигу украинских националистов» (под руководством Миколы Сциборского). В июне 1927 г. руководящими органами «Группы украинской национальной молодёжи» и «Лиги украинских националистов» был создан координационный центр — «Союз организаций украинских националистов». В январе 1928 г. секции этих организаций пошли ещё дальше, объявив о своём слиянии в «Союз украинских националистов».

Ввиду того, что ставка исключительно на насильственные методы себя полностью исчерпала и дискредитировала, к концу 1920-х гг. в украинских националистических кругах наметилась тенденция к объединению разрозненных сил в единую легальную политическую организацию, которая, по мысли её создателей, должна была бы уделять первостепенную роль не «боевым акциям», а идеологической работе с массами, не отказываясь при этом и от террора.

Проведённые в 1927−1928 гг. в Бухаресте конференции украинских националистов стали последним шагом к созданию I Сбора (съезда) украинских националистов (28 января − 3 февраля 1929 г.). Организации украинских националистов на основе УВО и упомянутых выше объединений. Руководящей структурой ОУН стал Провод украинских националистов (ПУН), который возглавил лидер УВО Евгений Коновалец – он, воспользовавшись кризисом в УВО, прекратил экстремистскую деятельность, сумел, убедив австрийские власти в том, что он отказался от радикализма, добиться того, чтобы австрийские спецслужбы от него «отстали», и дождаться «заочной амнистии» от Скоропадского (хотя в Украинской державе руководитель УВО остался персоной нон-грата), что позволило ему начать деятельность в Галиции «с чистого листа» и развернуть легальную работу.

Согласно решениям съезда, Украинская войсковая организация сохраняла свою формальную организационную самостоятельность и официально никак не связывала себя с ОУН. Вся «боевая работа» (террористическая активность) должна была вестись только от лица УВО и её руководства, «дабы не чернить репутации ОУН как чисто политической организации». Коновалец принял решение, что УВО остаётся вооружённым отрядом ОУН, формально независимым от ОУН (хотя на практике УВО и ОУН руководили одни и те же лица, что, впрочем, должно было оставаться от австрийского и гетманского руководства в тайне).

В одном из своих писем митрополиту Шептицкому Коновалец привёл следующие аргументы в пользу создания Организации украинских националистов:

«Мы пришли к выводу, что пока УВО будет только конспиративной террористической организацией, нечего думать о широкой политической акции в украинском деле. Террор должен быть не целью, а средством, средством, которое при удачных аттентатах способствует подчинению масс, при неудачных отталкивает массы от неудачников. Массы представляют не субъект политики, а объект, который нужно завоевать всеми средствами, а завоевав, нужно держать в руках, используя их в своих политических целях. Следовательно, из этого выплывает тот первый вывод, что УВО нужно превратить в такую организацию, которая будет способной пользоваться в борьбе за массы и для своей политики всеми, а не одним только террористическим средством».

Попытка Коновальца закрепить за ОУН статус легальной политической организации украинских националистов в Галиции, однако, застопорилась — молодое поколение националистов, начавшее приходить в ОУН с 1929 г., рассматривало её лишь как расширенную версию УВО. В каждом легальном действии они видели признак «предательства нации». С момента своего создания ОУН в основном (кроме крыла радикальной молодёжи) свернула террористическую деятельность против Австро-Венгрии, вместо этого сосредоточившись на организациях акций протеста, аккуратно, но настойчиво выступая против попыток достижения межнационального согласия, которые с украинской стороны предпринимали умеренные общественные силы, находившиеся благодаря реформам Карла I в большинстве.

Самым ярким эпизодом в деятельности ОУН в конце 1920-х гг. стала весна 1929 г., когда ОУН в Галиции организовала ряд крупных протестных акций, направленных против действий польских властей Галиции попытавшихся в тот момент провести ещё одну попытку наступления на украинскую автономию.

Стоит отметить, что, в отличие от РИ Польши, почва для деятельности УВО и ОУН была на порядок менее благодатна. Террористическая деятельность УВО была куда менее активной и плодотворной, а примерно с 1922 г. и вовсе вызывала у немалой части галицких украинцев откровенное раздражение – куда более популярные умеренные деятели опасались, что деятельность экстремистов приведёт к тому, что Габсбурги начнут откровенно подыгрывать полякам.

Таким образом, УВО (впоследствии от этой проблемы страдала и вполне легальная ОУН), начиная как сплочённая структура бывших солдат и офицеров, оказалась вынуждена привлекать в свои ряды уже откровенных маргиналов, что в будущем сыграет с организацией злую шутку, заложив основы для конфликта поколений. Основную «рекламу» УВО сослужили громкие акции начала 1920-х гг., но в политической игре УВО и её легальная наследница ОУН играли незначительную роль. По большей части, УВО была на слуху прежде всего благодаря полякам, которые старались поднять экстремистов на щит, дабы получить поддержку Габсбургов в польско-украинском противостоянии. Тем не менее, несмотря на то, что она находилась на задворках галицийской политики, ОУН всё же нашла свою нишу, хотя и незначительную. Но эта организация всё же находилась на сцене, и ОУН ещё предстояло сказать своё слово.

Радикализм поднимал голову и среди поляков. Поляки активно проводили агрессивные демонстрации в знак протеста против передачи Холмщины Украине, устраивали акции неповиновения в Галиции. Проводились также еврейские погромы, а в Галиции к ним добавлялись и драки «стенка на стенку» между поляками и украинцами (квартал против квартала, район против района, деревня против деревни). Однако, собственно, сами полноценные организации, делавшие ставку на террор и экстремизм, формировались, как правило, на территории независимой Польши.

Тем не менее, полякам конкретно в Австро-Венгрии не особо нужны были радикальные организации, не нужны были экстремисты, не нужен был террор (хотя на низовом и бытовом уровне в начале 1920-х гг. рядовые поляки не чурались погромов и драк). Они пользовались прежде всего административными средствами и политическим влиянием. Кроме того, для поляков деятельность УВО была в целом выгодной – она позволяла выставить в дурном свете украинское движение перед Веной. Возможно, поляки и смогли бы добиться расположения Габсбургов и получить более широкие легальные возможности для ограничения украинской автономии… если бы сидели смирно.

Но сидеть смирно поляки не желали – они слишком были уязвлены прошлыми обидами. Хотя украинское движение и было недовольно тем, что вместо разделения Галиции они получили лишь автономию под «присмотром» поляков (украинцы, опасаясь польского обмана, рассчитывали на большее), хотя действительно начали свою деятельность откровенно экстремистские организации (по типу УВО), но украинцы, в отличие от поляков, «остыли» гораздо быстрее.

По мере стабилизации ситуации в первой половине 1920-х гг., видя, что Вена способна хоть как-то остудить горячие польские головы, украинское национальное движение очень быстро начало прислушиваться к умеренным деятелям, настаивавшим, что автономия в составе Галиции – более чем достаточная база для дальнейшего расширения прав и свобод галицких украинцев.

В результате деятельность УВО была для австрийцев не больнее булавочных уколов, экстремизм был на порядок слабее, чем в РИ Польше, а украинцы, после серии конфликтов и кампаний неповиновения начала 1920-х гг. очень быстро «остыли» и стали более-менее лояльны Габсбургам. Причем в какой-то степени даже более лояльны, чем поляки.

Важной опорой Вены в Галиции была польская партия «Краковских консерваторов», которая до Вельткрига играла ведущую роль в галицийской политике. Эта партия была не только верной и лояльной власти Габсбургов – «Краковские консерваторы» также способствовали достижению мира и стабильности в Галиции, проводя прагматичный и примирительный курс. Конструктивная позиция в решении украинского вопроса, терпимость по отношению к евреям оставались характерными чертами политики «Краковских консерваторов» вплоть до Вельткрига.

Выступая против разжигания ненависти к украинцам, они призывали украинских деятелей относиться с уважением к интересам польского народа, стремиться к поиску компромисса, который бы устраивал обе нации. Однако, ввиду многих сложностей и ошибок при решении польского вопроса в германской и австрийской политике, после войны «Краковские консерваторы» переживали кризис. Создание независимой, но крайне урезанной по территории Польши, решение вопроса о Холмской губернии в пользу Украины, передача Белостока Литве, создание украинской автономии в Галиции – всё это очень и очень злило поляков.

Среди поляков тоже начинал распространяться радикализм, они также формировали экстремистские организации, но они действовали в основном на территории независимой Польши (и реально там накуролесили), в то время как в австрийской Галиции поляки предпочитали более легальные формы давления. Демонстрации, скандалы в парламенте, акции неповиновения сотрясали Галицию в начале 1920-х, и по сути наносили авторитету габсбургской власти даже больший вред, чем акции УВО.

Партия «Краковских консерваторов», настроенная на компромисс и сотрудничество с Габсбургами, переживала тяжёлый кризис. В партии произошёл раскол – в знак протеста против «несправедливости по отношению к Польше» из её рядов вышли многие члены.

В первой половине 1920-х гг. казалось бы, страсти поулеглись, но в 1925 г. произошло ещё одно событие, которое вызвало кризис и замешательство в польском национальном движении – Польша заключила унию с Литвой, что означало то, что Галиция вместе с Холмской губернией потеряли даже самые гипотетические шансы воссоединиться с польскими землями (хотя поляки сохранили на них претензии).

Польско-литовская уния вызвала у поляков двойственные чувства – несмотря на первоначально неоднозначную реакцию, многие поляки (прежде всего жители самой Польши) в целом неплохо приняли унию, рассчитывая изнутри превратить Литву в польское государство (а поляки составляли там значительную часть населения), но вот в Галиции реально опасались, что, ввиду наличия украинской автономии, они рискуют лишиться статуса ведущего народа в этом регионе. Политика компромисса и примирения, проводимая до Вельткрига «Краковскими консерваторами», начинала давать трещину.

Польские власти во второй половине 1920-х гг. всё чаще пробовали ставить палки в колёса украинской автономии, пытаясь сохранить своё господство в Галиции. А за это господство начинала нарастать тревога – и вполне обосновано.

В 1920-х гг. намечалась тенденция по увеличению украинского населения – в связи с появлением независимой Украины и включением этой страны в экономическую систему Миттельевропы оттуда началась более заметная эмиграция – и часть мигрантов предпочитала уезжать в Галицию, где было проще освоиться. Наблюдались зачатки тенденции, грозившей пошатнуть главенствующее положение поляков в главном городе Восточной Галиции – Лемберге.

Процессы урбанизации вели к усилению потока бывших крестьян в города – и в Лемберг шло немало украинских крестьян. В этих условиях нарастало влияние польских националистических сил, которые не были склонны к уступкам и компромиссам. В 1920-х гг. Вена успешно сдерживала эти тенденции и Галиция была в целом спокойным регионом – украинцы успокоились, так как почувствовали улучшение своего положения, и поляки тоже под влиянием экономического подъёма «Золотых Двадцатых» умерили свой пыл. Но это было в условиях благополучных времён, которые не могли длиться вечно.

Футбол как зеркало политических противоречий в Галиции

Несмотря на оформление радикальных и националистических организаций (по типу УВО и ОУН) и усиления конфронтационных настроений в польской политике, большая часть 1920-х гг. была в целом спокойной – Габсбургам удалось удержать ситуацию под контролем. УВО и прочие организации не делали погоды – их акции могли быть громкими, но они были редкими и реальных результатов не приносили.

Польско-украинское противостояние проявлялось в основном в политической и бытовой сфере. Причём бытовая сфера была, в отличие от УВО, малозаметной, но гораздо более значимой. Бытовые ссоры, драки, потасовки стенка на стенку (деревня на деревню, квартал на квартал, район на район) и пр. – вот основной фронт конфликта. И одним из самых неожиданных, но при этом очень ярких фронтов этого бытового противостояния стал футбол.

Поляки старались доминировать во всех сферах жизни Галиции – в том числе и в спорте. Если брать футбольные клубы, то в Лемберге по количеству (и по качеству) преобладали именно польские команды. Тем не менее, представителям различных национальных движений уже давно открылся потенциал спорта для консолидации нации и продвижения своих идей – это было продемонстрировано уже на примере чешского сокольского движения, которое стало в своё время важным носителем и распространителем идей чешского национализма и панславизма.

Ещё до Вельткрига в Восточной Галиции формировались украинские пожарно-гимнастические общества – так называемые «Сичи». Часть кадров пришла из сокольского движения. Спортивная подготовка среди детей проводилась в скаутской организации «Пласт». Также формировалась основа для объединявшего украинское национальное движение спортивного клуба.

В мае 1904 г. по инициативе украинских учеников «I Академической Гимназии» в Лемберге был организован клуб, получивший название «Украинский спортивный кружок» (УСК). Клубом была сформирована футбольная команда. В начале существования деятельность клуба была ограничена только организацией показательных матчей и встреч. На базе клуба в 1911 г. по инициативе профессора Ивана Боберского, который раннее был учителем физкультуры в украинской средней школе в Перемышле, было основано Спортивное общество «Украина», которое также имело футбольную команду. В течение первых трёх лет существования «Украина» играла в основном с другими этническими украинцами, а в 1914 г. во время Вельткрига клуб прекратил свою деятельность. После войны, в 1919 г. клуб был восстановлен.

Некоторое время после восстановления ФК «Украина» опять же играла в основном с другими украинскими командами, но уже в начале 1920-х гг. руководство клуба стремилось повысить свой статус, начав играть и против польских команд, доминировавших в галицийском спорте. Расширение поля деятельности не заставило себя ждать – 30 сентября 1920 г. в рамках кампании по улучшению польско-еврейско-украинских отношений, состоялся первый официальный матч польского еврейского клуба («Хасмонея») с украинским, в котором «Украина» проиграла 1:4. Но главным – истинно польским – клубом Галиции, была лембергская «Погонь». «Погонь» и стала главной целью, которую «Украина» стремилась обыграть (впрочем, «Погонь» оправдывала звание фаворита, обыгрывая «Украину» в большинстве матчей на протяжении 1920-х и первой половины 1930-х гг.). А там, где намечается противостояние команд, недалеко и до противостояния футбольных фанатов.

Уже во 2-й половине 1920-х гг. матчи между лембергскими «Погонью» и «Украиной» получили статус дерби – причем даже не из-за качества игры, и из-за национального вопроса. Создание украинской автономии в составе Галиции разозлило польских националистов, которые стремились подчеркнуть «польскость» этого региона любыми средствами. В это время футбольный клуб «Погонь» наращивал свою силу, не только успешно отстаивая титул сильнейшего клуба восточной Галиции, но также имея статус одного из ведущих клубов всей остальной Галиции, и неплохо выступая и с другими командами из других регионов и стран. Успехи «Погони» становились ещё одним аргументов в продвигавшемся поляками лозунге: «Лемберг – польский город!». Этот лозунг, а также использовавшиеся для его продвижения аргументы, раздражали украинцев до глубины души. Матчи между «Погонью» и «Украиной» всегда отличались довольно напряжённой атмосферой – болельщики обеих команд часто выкрикивали националистические лозунги и оскорбляли игроков и поклонников другой команды, иногда случались и потасовки.

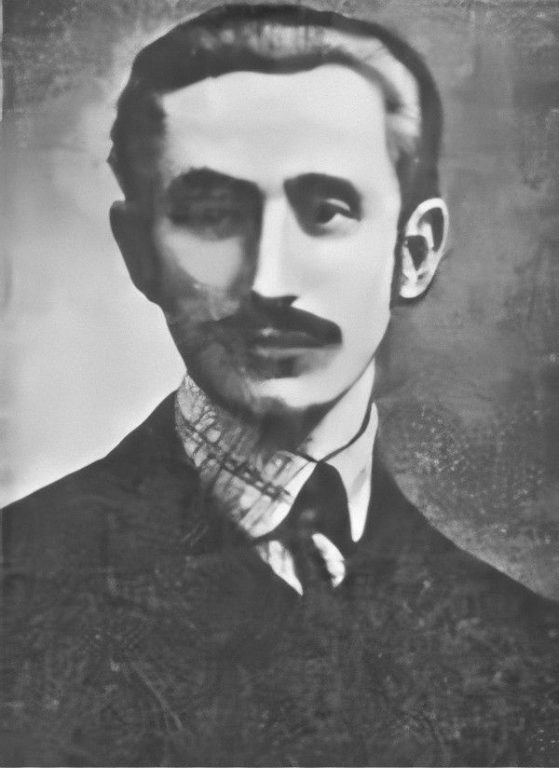

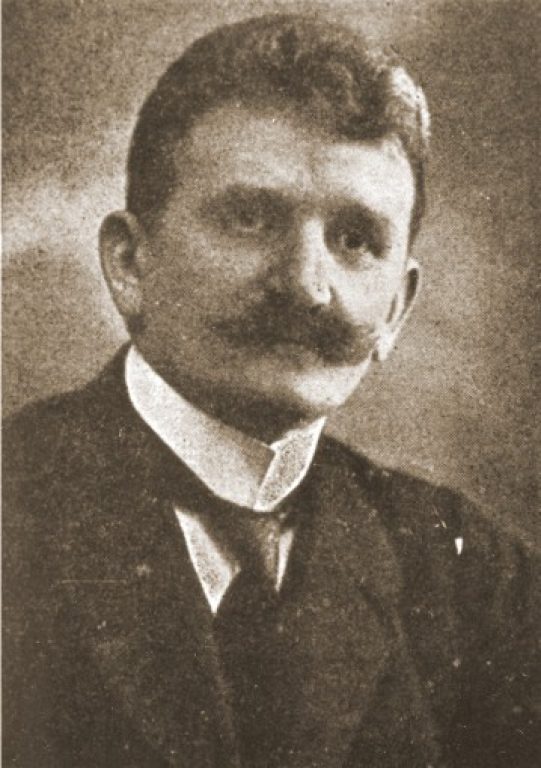

Евгений Петрушевич лидер украинцев Австро-Венгрии

В этих обстоятельствах украинскому движению нужны были политики, способные защитить права украинской автономии от притязаний поляков и расширить представительство украинцев в общеимперской политической жизни. Такие люди нашлись, и самым ярким из них был Евгений Петрушевич. Талантливый и опытный политик, Петрушевич неплохо проявлял себя ещё до Вельткрига. В 1910 – 1912 гг. он возглавлял борьбу за принятие в Галиции нового избирательного закона, который должен был увеличить украинское представительство. Заняв лидирующие позиции в комиссии для разработки нового избирательного закона, Петрушевич вместе с другими видными представителями украинского движения добились увеличения квоты украинцев в сейме до 62 мандатов, что было одобрено членами сейма.

Не менее активно Петрушевич участвовал в деятельности австрийского парламента. В разгар Вельткрига он стал фактическим лидером украинского парламентского представительства. На этом посту Петрушевич возглавил борьбу по защите интересов украинцев, что стало особенно актуальным после того, как 23 октября 1916 г. был опубликован императорский манифест, предоставивший полякам право на восстановление государственности и фактически подчинивший полякам Восточную Галицию.

В связи с этим Петрушевич провел ряд встреч с влиятельными деятелями Австро-Венгрии, обнародовал несколько аргументированных заявлений в выступлениях и печати, отстаивая историческую справедливость в отношении Галичины — украинской этнической территории и её народа, который имел такое же право на национальную государственность, как и другие народы империи. В результате деятельности Петрушевича украинцев стали больше привлекать на руководящие должности в местных и региональных учреждениях Галиции, более того, украинский учёный Иван Горбачевский стал министром здравоохранения Австро-Венгрии, а Иосиф Ганинчак — генеральным прокурором Цислейтании.

Во время переговоров в Брест-Литовске в феврале 1918 г. Петрушевич возглавил галицко-украинскую делегацию, которая, будучи отстранённой от непосредственного участия в дискуссиях, способствовала внесению в секретное приложение к заключённому между Центральными державами и УНР договору обязательство Австро-Венгрии предоставить Восточной Галиции автономию к 20 июля 1918 г.

После того, как польские представители в австрийском парламенте сорвали ратификацию Брестского соглашения, Петрушевич совместно с парламентариями Чехии и Словакии разработал и внес на рассмотрение императора Карла I план переустройства Австро-Венгерской империи. По его плану, империю необходимо было преобразовать в федерацию свободных народов с перспективой образования национальных государств в союзе с Австрией.

Когда Карл I издал свой манифест в октябре 1918 г., Петрушевич надеялся, что Восточная Галиция получит статус полноценного «штата». Сохранение формальной целостности Галиции стало для него разочарованием, но организация в её составе украинской автономии была воспринята им как луч света – Петрушевич считал, что, хотя ожидания и не были реализованы, автономия станет неплохой базой для дальнейшего расширения прав украинского населения, рассчитывая в будущем всё-таки добиться окончательного отделения автономии от польской части Галиции. А пока – нужно выстраивать политическую жизнь автономии, через конструктивную деятельность превращая её в полноценный «штат» если не де-юре, то де-факто.

После оформления украинской автономии в Галиции Петрушевич стал председателем её правительства и оставался им вплоть до конца 1929 г. «Эра Петрушевича» стала для Галиции крайне важным временем бурного развития западноукраинской культуры и политических традиций, сыгравшим для движения галицких украинцев важнейшую роль в будущем. При нём в украинской автономии была проделана огромная работа по налаживанию местной политической системы, укреплялись муниципальные институты, предпринимались меры не только по защите, но и по дальнейшему развитию украинской культуры.

Противник радикализма, Петрушевич проделал огромную работу по нейтрализации влияния УВО и небезуспешно убеждал австрийские власти в том, что украинскому движению с радикалами не по пути. Он активно контактировал с австрийскими кругами, добиваясь у Центра покровительства и защиты от польских притязаний. В то же время он был сторонником заключения компромисса с поляками – не ища конфликтов на ровном месте, он в то же время настойчиво добивался выделения украинской автономии в полноценный «штат». В своих переговорах с поляками он добивался «бархатного развода», согласно которому согласиться на отделение Восточной Галиции должны были сами поляки. Для этого Петрушевич обязался уважать права поляков в Восточной Галиции, стараясь при этом подтвердить слова делом – так, он официально подтвердил австрийскую директиву о том, что Лемберг и окрестности будут фактически польским анклавом внутри украинской автономии, при этом в проекте окончательного отделения Восточной Галиции Петрушевич высказывал готовность оставить в возможном «штате» особые права Лемберга как польского автономного анклава.

Эта тактика, хотя некоторыми наиболее радикальными политиками и активистами рассматривалась, как чрезмерное уступничество, была весьма многогранной – в случае, если бы поляки не согласились на предложенный Петрушевичем проект «бархатного развода», появлялась возможность выставить поляков в глазах Вены как недоговороспособных. Деятельность Петрушевича способствовала как успокоению украинского движения, повышению его лояльности Габсбургам, так и усилению его значимости в глазах Вены, делами доказывая, что украинцы, как и чехи, итальянцы, поляки, словенцы, заслуживают свой полноценный «штат».

Тем не менее, хотя в 1920-х гг. Галиция со стороны выглядела спокойной, а поляки и украинцы, несмотря на наличие отдельных экстремистских организаций, старались вести себя более-менее в рамках приличия, расслабляться Габсбургам было ещё рано. Угли всё равно тлели, и в век левого радикализма и национализма опасность пожара была как никогда высока. Возможно, решительно и окончательно разделить Галицию в отдельные коронные земли для поляков и украинцев по отдельности было бы самым мудрым решением. Но Габсбурги пока ещё до этого не дозрели.

Разруливая разборки между поляками и украинцами, Вена нашла самого неожиданного союзника – и этот союз был крайне ироничным ввиду того, что партия, лидировавшая в политической жизни немецкой Австрии, на протяжении всех 1920-х гг. успешно продвигавшая своих людей на пост президент-министра Цислейтании, была основана когда-то антисемитом Карлом Люгером. Речь идёт о галицийских евреях.

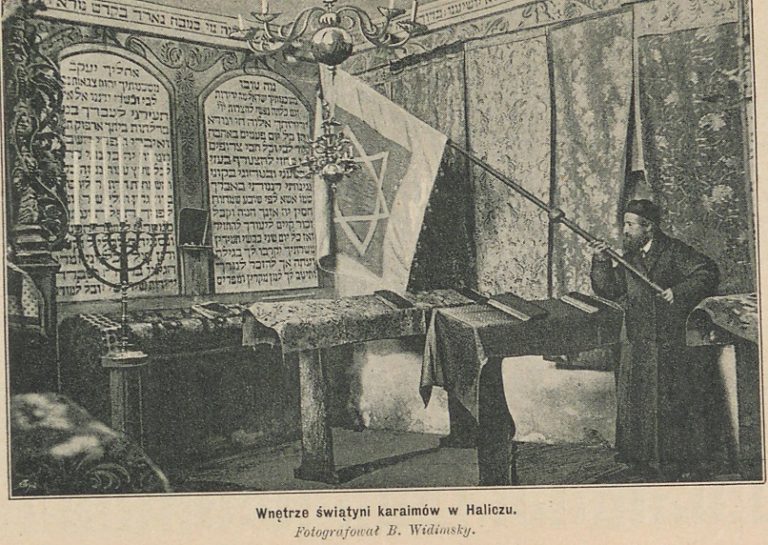

Еврейский вопрос в Австро-Венгрии

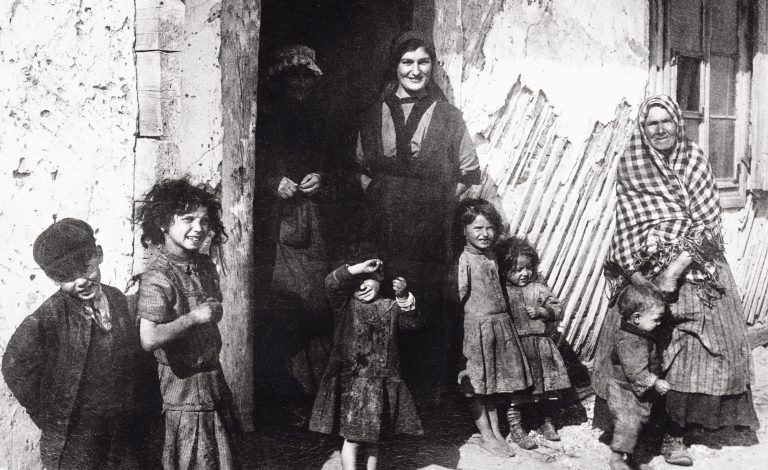

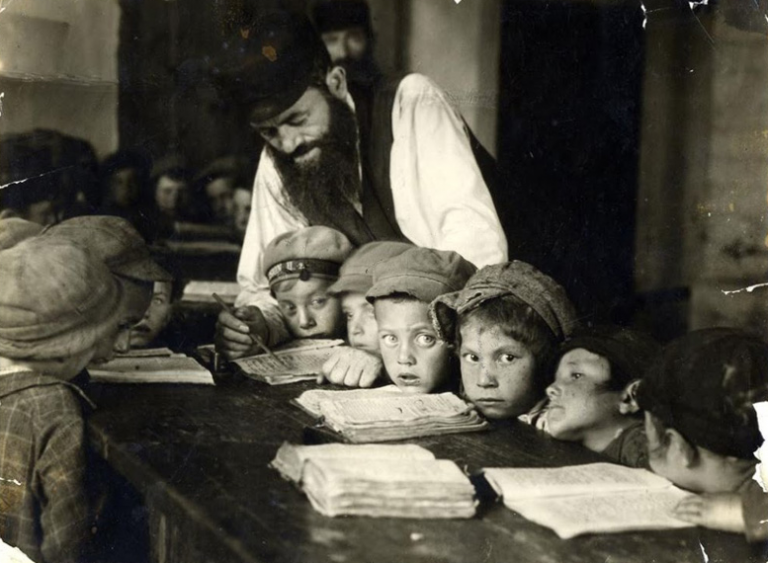

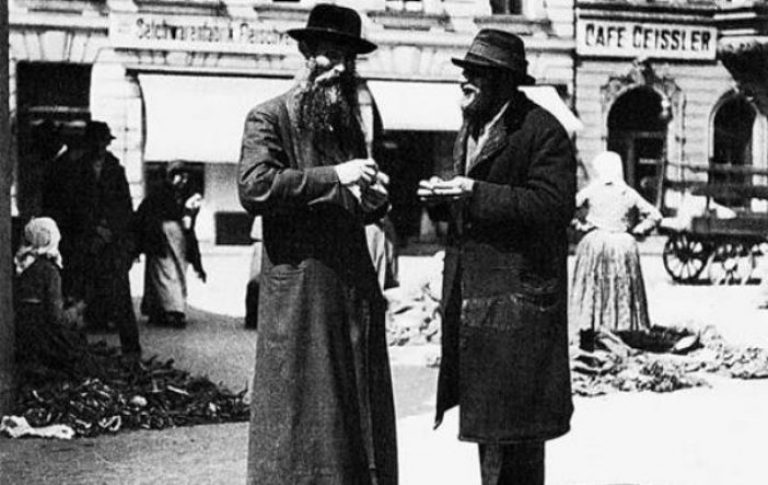

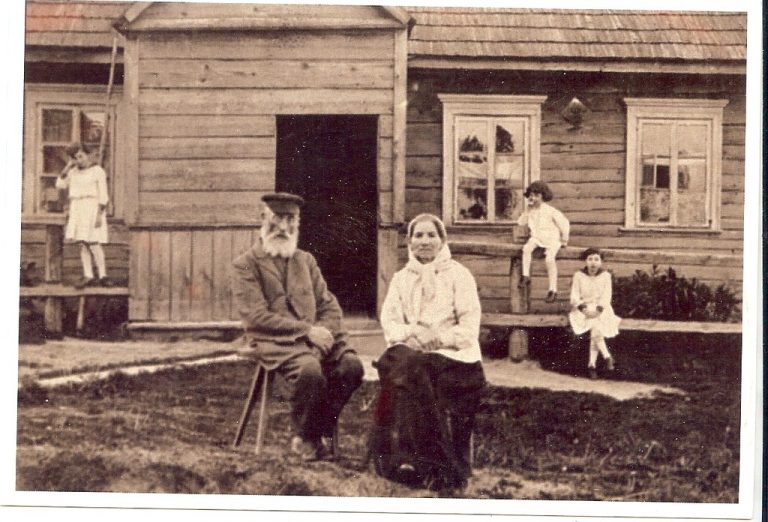

В XIX в. численность населения иудейского вероисповедания в городах Галиции заметно возросла. Это стало результатом традиционно более высокого в еврейских семьях естественного прироста, а также улучшения медицинского обслуживания. В 1900 г. в Галиции проживало более 811 тыс. евреев, что составляло 11,1% народонаселения Австрии и почти 70% всех евреев, проживавших в Габсбургской монархии. Спустя десять лет численность евреев в Галиции составляла уже 871 тыс., в том числе 213 тыс. проживало в Западной Галиции. В западной части региона евреи были сосредоточены прежде всего в восточных и южных уездах РИ краковского воеводства, а в Восточной Галиции, где их было гораздо больше, они расселялись равномернее. В национальной структуре региона евреи составляли третью группу по численности после поляков (50%) и украинцев (42%).

Средний уровень образования еврея в Галиции был выше, чем у его единоверца из Царства Польского или западных губерний России. В связи с политикой властей в сфере просвещения и ввиду того, что в еврейских семьях придавалось большое значение образованию, процент евреев, не владеющих государственным языком, был в Галиции относительно низким, не только в сравнении с еврейским населением в других регионах, но и в сравнении с населением христианского вероисповедания.

При рассмотрении вопросов, связанных с религией, важно отметить, что мультикультурность Галиции вместе с традициями политической жизни и формальным равноправием способствовали религиозному разнообразию также внутри самого еврейского общества. Несмотря на многочисленность хасидов в регионе, довольно влиятельными, хотя и не слишком многочисленными были приверженцы реформистского иудаизма, представленные более состоятельными, ассимилированными так называемыми поляками иудейского вероисповедания, с сильными центрами в Кракове, Лемберге и Перемышле.

Не обошли галицийских евреев стороной и процессы аккультурации и ассимиляции. На рубеже XIX–XX вв. эти процессы, исключая Черновицы, были уже ориентированы в сторону польской культуры. Немногочисленными и маловлиятельными были те еврейские организации и круги, которые тяготели к немецкой или австрийской культуре. Среди сподвижников Юзефа Пилсудского, в польских организациях, борющихся за независимость, в военизированных формированиях, в рядах Польской социалистической партии было много евреев.

Галицийские евреи участвовали в рабочем движении, поначалу польском и австрийском, или создавали собственные профсоюзы, часто религиозного характера и сосредоточенные вокруг собственной синагоги, и лишь потом создавали свои, еврейские рабочие организации. Однако в Галиции из-за слабой индустриализации региона отсутствовало массовое еврейское рабочее движение. До Вельткрига Бунд, самая крупная еврейская рабочая партия в Центрально-Восточной Европе, до Галиции не добрался.

Более заметным было сионистское движение, которое выделялось на фоне других еврейских группировок, создавая временные союзы, в частности с украинскими движениями. Оно безуспешно пыталось принудить правительство к созданию еврейской избирательной курии. Тем не менее в значительной степени благодаря деятельности сионистов стало возможным создание – после выборов в австрийский рейхсрат в 1907 г. – первой в мире еврейской парламентской фракции. Возникновение в Галиции антисемитизма привело к тому, что большая часть ассимилированной в культурном отношении еврейской молодежи оказалась в рядах сионистов. Накануне войны сионизм пользовался в регионе серьезным влиянием и тяготел к парламентаризму и соглашательству, отмежевываясь от радикализма, характеризовавшего это движение в России и Царстве Польском.

Хотя в городах можно было без труда определить границу между христианскими кварталами и гетто, тем не менее до Вельткрига отношения между поляками и евреями в Галиции были хорошими. Несомненным фактом является то, что уже существовала враждебность галицийских крестьян к евреям. Но поводом для нее служили не столько националистические побуждения, сколько причины экономического и религиозного характера, а также методы завоевания популярности, которыми пользовались некоторые политики (в частности, ксендз Станислав Стояловский), для которых антисемитизм был удобным средством пропаганды и завоевания поддержки для своих партий. В условиях повсеместной нищеты и неграмотности легко было использовать враждебность к евреям в борьбе за голоса избирателей, а в борьбе с алкоголизмом и невежеством обращались чаще всего к антиеврейским аргументам.

Тот факт, что в автономной Галиции поляки были правящим слоем, то есть им не угрожала утрата национальной самобытности в результате русификации или германизации, способствовал также и тому, что здесь влияние антисемитских лозунгов было меньше. Этому способствовали демократические, либеральные и парламентские традиции, а также позиция местных и центральных властей в Вене, почти не оставлявшая возможностей для активной деятельности группировок крайне националистического и шовинистического характера.

В Галиции, хотя и она не была свободна от антиеврейских эксцессов, долгое время не происходило погромов. Тем не менее на рубеже веков свой отпечаток на отношения между поляками и евреями накладывало нараставшее польско-украинское противостояние, a начало Вельткрига и события, ему сопутствующие, стали впоследствии мощным катализатором для развития недоброжелательных взаимоотношений.

Перед войной большинство галицийских евреев были верными и лояльными гражданами Австро-Венгрии. Существовала вера в скорую победу Центральных держав. В массе своей евреи были против войны. Тем не менее для некоторых из них, как и в остальных регионах империи, массовое участие в мобилизации должно было служить доказательством того, что они полностью отождествляют себя с родиной и что в ее победе над Россией видят не только славу австрийского оружия, но также «отмщение за Кишинев».

«Евреи Габсбургов» встали на сторону своего императора. Несмотря на то, что в Австро-Венгрии военный энтузиазм был слабее, чем в Германии, все же и там еврейская молодежь из либеральных кругов в довольно большом количестве являлась на вербовочные пункты. Многие евреи оказались в армии в качестве добровольцев на один год. В Кракове «от имени всех слоев и оттенков еврейского сообщества» местная еврейская община выпустила воззвание, в котором речь шла о «давно ожидаемом и весьма желаемом сведении исторических счетов между цивилизацией и варварством».

Одновременно краковские евреи, сохраняя «полную и непоколебимую гражданскую верность конституционному австрийскому государству», отдавали должное «непреходящему значению законов и идеалов Польши». В Лемберге совет еврейской религиозной общины поддержал постановление Главного национального комитета об экипировке и содержании отрядов легионеров и, кроме того, обязался выделить из фонда общины пожертвование в размере 50 тыс. крон на военные цели. Подобное происходило во многих местностях Галиции.

В этой ситуации поражение Австрии в Галиции в начальной фазе войны стало полной неожиданностью для еврейского населения. Дороги заполонили тысячи беженцев, искавших убежища в виду приближавшейся русской армии. Они бежали за линию фронта, в Венгрию, в Чехию, в Австрию; столица империи стала центром, куда отовсюду устремлялись беженцы. Несмотря на помощь со стороны местных органов администрации и местных еврейских общин, положение беженцев ухудшалось с каждой неделей. Вскоре растущей конкуренции и борьбе за рабочие места стали сопутствовать акты антисемитизма, зазвучали популистские выступления с требованиями насильственного вытеснения евреев в оккупированную русскими Галицию.

В 1915 г. войска Центральных держав вытеснили русских с большинства оккупированных территорий. Несмотря на это, многие беженцы решили остаться в Австрии и в других регионах империи, вопреки экономическим трудностям и нараставшему недоброжелательному отношению к ним местного населения. Часть беженцев вернулась в свои дома, часто разрушенные и разграбленные. Поляки и украинцы не слишком приветливо встречали возвращающихся; случалось, что их имущество и дома были уже заняты.

В 1915–1917 гг. культурная жизнь евреев в Галиции значительно ослабла, а политическая, по существу, сошла на нет. Еврейские общины занимались главным образом акциями по спасению, и хотя не утихали партийные споры, вопросы «большой политики» почти не затрагивались. Оживление наступило лишь после Февральской революции в России 1917 г.

В январе 1918 г. IV Универсалом Центральная рада Украины провозгласила независимую Украинскую Народную Республику (УНР). Хотя её территория не должна была включать Галицию, последующие события привели к тому, что разногласия, сопровождавшие создание УНР, в значительной степени отразились на отношениях между поляками и евреями.

На основании Брест-Литовского мирного договора от 9 февраля 1918 г. между Центральными державами и УНР ее западная граница проходила по линии, разделявшей до войны Габсбургскую монархию и Россию, и включала уезды Холмщины и Подляшья. Это вызвало волну демонстраций протеста и забастовок в Королевстве Польском и в Галиции. Объединение польских депутатских фракций в Вене, Польское коло, заявило, что

«немецко-украинская дружба, которой предстоит укрепляться на трупе Польши и Литвы, имеет целью посеять ненависть между польским и украинским народами».

По вопросу о Холмщине должны были высказаться и евреи, да и сам вопрос в целом повлиял на взаимоотношения между поляками и евреями не только на спорной территории, но и в Галиции. Евреям предстояло стать жертвами «польско-украинской ненависти», упомянутой в депутатском воззвании.

Для еврейских общественных кругов в Галиции не остался незамеченным декларативный либерализм, характеризовавший начинания Центральной Рады в отношении их единоверцев в «русской Украине». В январе 1918 г. Центральная рада приняла Закон о национальной и личной автономии. В силу его автоматически обретали право на автономию три самые крупные национальные группы: русские, поляки и евреи.

Действительно, позиция Центральной Рады в отношении евреев была одобрена лидерами еврейских политических партий, подчеркивавших почти образцовый характер статуса евреев и тех автономных институтов, которые были для них предусмотрены в данном законе.

С другой стороны, не остались незамеченными и погромы в провинции, которые не сумела предотвратить власть. Это сразу привело к углублению разногласий между евреями и украинцами и стало дополнительным фактором, приведшим к тому, что еврейские политические партии в Галиции и Королевстве Польском полностью солидаризировались с поляками по вопросу о Холмщине.

Позиция еврейских масс на Холмщине и в Подляшье, как и во всем Королевстве Польском и в Галиции, была сдержанной. Тем не менее высказывались и мнения, авторы которых не скрывали своей антипатии к украинцам, считавшимся явными антисемитами. Официальные представительства в Галиции протестовали. Со страниц еврейских газет звучало мнение, что совершенно необходимо, чтобы евреи вместе с поляками оказались по одну сторону в движении против «внуков жестоких гайдамаков».

Пресса, выходившая на идиш, хотя и поддерживала мысль о том, чтобы спорные территории оставались в руках поляков, всё же не избежала спекуляций на тему о том, обладают ли евреи правом, так сказать, решающего голоса и есть ли у них шанс на получение определенных уступок, концессий или хотя бы обещаний со стороны польских властей. Расчет был на то, что различные противоречия, возникавшие по ходу решения польского вопроса и отражавшиеся на отношениях между Австрией и Германией, позволят ожидаемым для евреев образом решить еврейский вопрос. Дополнительно заявлялось, что следует анализировать ситуацию евреев в Украине, Галиции и Литве, требовать для себя культурной автономии и национальных прав, но сохранять, безусловно, нейтралитет в национальных конфликтах.

В том, что касается положений Брестского договора, польские и галицийские евреи почти везде солидаризировались с поляками. Этой позиции не изменил тот факт, что – абстрагируясь от актов террора, которые позволяли себе в отношении еврейского населения пренебрегавшие дисциплиной украинские отряды, – в определенных формах еврейская автономия на самом деле начала осуществляться. Однако вопрос о Холмщине не сблизил обе нации.

Вопреки демонстрации многими евреями польского патриотизма и лояльной позиции подавляющего их большинства, что отмечалось практически на всех уровнях – от ассимилированных, через представительства сионистских, фолькистских и социалистических партий, и заканчивая рядовым, чаще всего ортодоксально религиозным жителем штетла – замешательство, вызванное Брестским договором, в конце концов должно было негативно сказаться на польско-еврейских отношениях.

Неприязненное отношение к евреям в 1918 г. еще более подогревалось доходившими из революционной России вестями, касавшимися их роли и участия в новом, большевистском правительстве. Углублявшаяся пауперизация населения, инфляция и трудности со снабжением – все это не могло не отразиться на взаимных отношениях. Все более заметные признаки того, что военный потенциал Центральных держав будет вот-вот исчерпан, способствовали радикализации настроений в обществе.

В этой ситуации вопрос о Холмщине, вызывая, впрочем, справедливое возмущение польской стороны, привел к усилению не только патриотических, но и шовинистических позиций. Поляки полагали, что они не нуждаются в поддержке евреев для своего «священного возмущения», они не верили, что евреи могут сыграть какую-либо роль в польско-немецко-австрийском или польско-украинском конфликте. Зато во многих случаях включался хорошо известный механизм: «во всем виноваты евреи». В некоторых газетах даже утверждалось, что за планами очередного «раздела» Польши стоит Натан Айдингер, якобы еврейский советник министра иностранных дел Австро-Венгрии Оттокара Чернина.