Kaiserreich: Мир победившего империализма. Часть 18. Лоскутная империя. Глава 1. Больной человек Европы

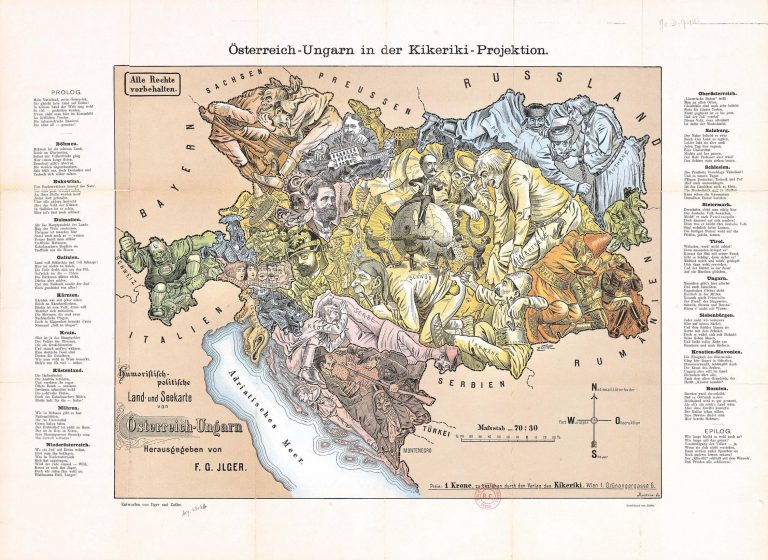

Ещё во время Вельткрига Австро-Венгрию часто рассматривали, как одно из слабых звеньев Центральных держав. «Лоскутная империя», «тюрьма народов», которая стояла на краю гибели из-за вечно раздирающих державу политических и национальных противоречий. К тому же накануне Вельткрига у Австро-Венгрии был самый низкий из европейских империй военный бюджет, а значит, разгромить её слабенькую армию не составило бы никаких проблем. И действительно, казалось бы, что Дунайская монархия постоянно находилась на краю пропасти на протяжении всего Вельткрига и терпела вечные поражения – не самое успешное начало вторжения в Сербию, постоянные поражения от русской армии, да вдобавок война против сразу четырёх противников. Чего ещё надо для того, чтобы прикончить дышащую на ладан империю? После блестящего Брусиловского прорыва Австро-Венгрия оказалась на грани катастрофы, и казалось бы, нужно было её только чуть-чуть дожать…

Содержание:

Общественно-политическая ситуация в Австро-Венгрии по ходу и после окончания Первой Мировой Войны

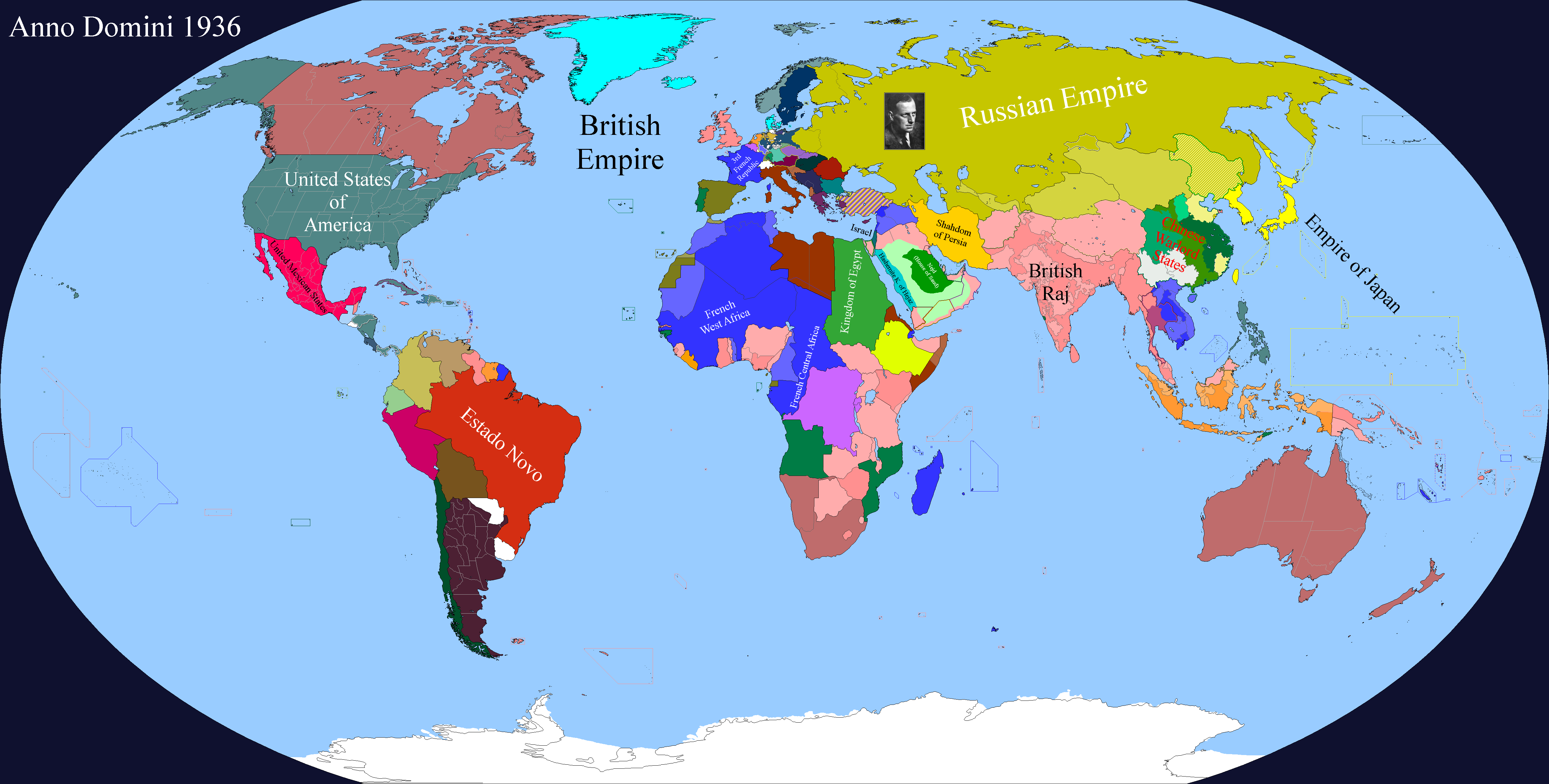

Но, как оказалось, выиграть сражение было недостаточно для того, чтобы выиграть войну. Хотя Австро-Венгрия и пользовалась широкой помощью Германии, всё же она продержалась слишком долго для обречённой страны. Она выиграла борьбу на истощение у утянутой в пучину революции России, разгромила сербов и румын, и, наконец, прикончила желавших поживиться её территориями итальянских двурушников в Битве при Тревизо. Если это было, по выражению британского премьера Дэвида Ллойд-Джорджа, «обветшалое царство», обречённое на гниение и распад, то почему же эта проклятая «лоскутная империя» всё никак не желала рушиться?!

Тем не менее, кризис государства давал о себе знать, да ещё как! Хотя Австро-Венгрия и выстояла в Вельткриге, выстояла она при существенной поддержке Германии. И, несмотря на то, что этот фактор сыграл крайне важную и решающую роль в спасении Дунайской державы, это оказалась палка о двух концах – эффективная военная помощь союзницы имела для Австро-Венгрии труднопоправимые негативные последствия. B ходе войны неуклонно усиливалась ее зависимость от Германии. B конечном итоге Дунайская монархия прочно заняла место младшего партнера кайзеровской Германии в блоке Центральных Держав, потеряв волю и способность вырваться из цепких объятий «старшего брата».

Война выжала из Австро-Венгрии все соки. Колоссальный отток трудоспособных мужчин на фронт нанес непоправимый урон хозяйственной жизни страны. В армию призвали около 8 миллионов подданных императора-короля, из которых за четыре года войны 1,2 миллиона погибли и еще 3 миллиона получили ранения. Это привело к резкому падению производства. К примеру, в 1914 г. в Австро-Венгрии было добыто 57 миллионов тонн угля, через два года — в восемь раз меньше, а в 1917 г. — всего-навсего 2,7 миллиона тонн. Правда, не все отрасли экономики пострадали так сильно, как угольная индустрия. Предприятия, получавшие военные заказы, даже процветали, как процветали и спекулянты, обогащавшиеся на трудностях военного времени. Еще до начала войны были приведены в действие параграфы Конституции, дававшие правительству право использовать непарламентские формы правления. Были распущены профсоюзы, введена цензура, фабрики поставлены под военное управление. В знак протеста против этой системы сын одного из вождей австрийских социал-демократов, Фридрих Адлер, застрелил премьер-министра Цислейтании, графа Карла Штюргка, кажется, только для того, чтобы получить возможность во время судебного процесса бросить в лицо монархии гневные обвинения. В стране начались забастовки и волнения рабочих – и это уже во время войны.

Война обострила противоречия между «половинками» империи. Венгрия была лучше обеспечена продовольствием, но не слишком охотно делилась запасами с Цислейтанией. Недостаток продуктов в городах западной части монархии ощущался уже в первые месяцы войны. Из-за нехватки мяса с мая 1915 г. в большинстве пражских ресторанов и кафе учредили два постных дня в неделю. Правительство ввело карточки на важнейшие виды товаров, установило предельно допустимые цены на большинство продуктов. Позднее особенно острой стала нехватка хлеба. Рабочие Вены под угрозой всеобщей забастовки добились указа о замораживании цен на хлеб, но избежать снижения норм выдачи по карточкам не удалось. Хотя бы продовольственные проблемы австрийцы надеялись решить путём поставок зерна из оккупированной Украины, однако общий бардак, политическая нестабильность молодого государства, а также растущее сопротивление украинских крестьян реквизициям хлеба привели к тому, что эти планы в полной мере реализовать не получилось. Дунайская империя находилась на грани голода.

Ярким событием, апогеем экономического кризиса в Австро-Венгрии стала мощнейшая забастовка, начавшаяся в январе 1918 г. на принадлежавшем компании «Austro—Daimler» заводе в Винер-Нойштадте где 4,5 тыс. рабочих выступили с протестом против сокращения продуктового рациона. Руководитель компании Фердинанд Порше встретился с министром продовольствия и попытался уладить ситуацию, но его не послушали. Вскоре забастовка охватила 700 тыс. рабочих по всей империи, что поставило Австро-Венгрию на грань экономической катастрофы – и лишь победа Германии над Францией летом 1918 г. спасла Дунайскую державу от коллапса, который при дальнейшем затягивании войны был неизбежен.

Межнациональные трения в А-В Империи

Вопрос о титульной нации в А-В

Экономические проблемы дополнились старой бедой габсбургского государства — межнациональными трениями. Сама эта сфера, будучи «болезненным нервом» имперского организма, делала иллюзорным ощущение стабильности дунайской монархии. Практически в каждом регионе наблюдались проблемы, и эти проблемы необходимо было решать уже давно. Равновесие в подобном многонациональном государстве могло быть обеспечено только за счет гибкой и взвешенной национальной политики, поддерживающей сбалансированную иерархию народов за счет уступок, компромиссов, а также использования принципа «разделяй и властвуй». Выстроить устойчивую иерархию этносов в подобной системе достаточно сложно, однако обойтись без «ядра» в лице государство- и культурообразующего этноса (в лице австрийских немцев) оно не могло.

Сложности возникли даже с государствообразующим народом империи – немцами. Зависимость Австро-Венгрии от Германии привела к тому, что немцы Дунайской монархии окончательно стали воспринимать себя в качестве главного народа державы. В апреле 1916 г. группа австро-немецких политиков выступила с обращением — так называемой Пасхальной программой. В ней содержался призыв преобразовать Цислейтанию в более централизованную Австрийскую империю, от которой предлагалось отделить Галицию, Буковину и Далмацию; в Богемии и Моравии предлагалось ввести разделение между чешскими, немецкими и смешанными районами. Подразумевалось доминирование немецкого языка в административной сфере, образовании и культуре. Австро-немецкие политики добивались создания национального государства с вкраплениями чехов и словенцев, обреченных на подчиненное положение и ассимиляцию в рамках фактически конфедеративной монархии Габсбургов. Для Вены это было неприемлемым.

Украинский вопрос

Если на западе империи требовали национальной автономии немцы, то на востоке приобрели остроту сразу два национальных вопроса — польский и украинский. В обоих случаях, как это часто бывало в монархии Габсбургов, внутренние проблемы тесно переплетались с внешними. После того как русские войска отступили из принадлежавшей России части Польши, практически все земли, населенные поляками, оказались под контролем Германии и Австро-Венгрии. Реальным становилось восстановление независимости Польского королевства, дружественного Центральным державам, возможно, во главе с кем-то из Гогенцоллернов или Габсбургов (наиболее вероятной кандидатурой считался эрцгерцог Стефан). В ноябре 1916 г. совместный манифест двух императоров объявил о воссоздании Польши. Однако эта страна оказалась королевством без короля и границ: ни Германия, ни Австро-Венгрия не спешили отказываться от провинций, полученных когда-то в результате разделов Речи Посполитой, а без них «возрожденная» Польша выглядела жалким обрубком. Эта и многие другие проблемы привели к тому, что вопрос о статусе Польши оставался нерешенным до конца войны.

Не менее сложной была и ситуация с украинцами. Подразделения Сечевых стрельцов в составе австро-венгерской армии пополнялись участниками украинского национального движения из Галиции и Буковины. Их политическим идеалом стало создание «соборной» Украины — государства, включающего в себя населенные украинцами земли Российской империи и Австро-Венгрии. Открыто эта цель пока что не провозглашалась – украинские деятели требовали от Вены предоставления Восточной Галиции статуса отдельной коронной земли, что давало им возможность избавиться от польского доминирования.

После революции в России и провозглашения в январе 1918 г. киевской Центральной Радой независимости Украины галицкие украинцы почувствовали себя авангардом общенационального движения. Когда в 1918 г. Украина оказалась под контролем Центральных держав, между Берлином и Веной возникли расхождения относительно будущего этой страны. В Вене видели в независимой Украине союзника в борьбе с притязаниями Берлина на гегемонию в Европе. Отношение же Германии к Украине было на тот момент колониалистским: полководцев и администраторов кайзера эта территория интересовала как источник дешевого зерна, угля и прочей продукции, необходимой для продолжения войны на Западе.

Чешский вопрос

Едва ли не самой главной проблемой монархии оставались чехи. Бывший депутат рейхсрата, пражский профессор Томаш Масарик, эмигрировавший во Францию, создал Чехословацкий национальный комитет, провозгласивший целью борьбу за создание независимого государства чехов и словаков. В чешских землях до 1917 г. среди местных политиков доминировал так называемый активизм — лояльность к Габсбургам при требовании широкой национальной автономии. Еще в декабре 1916 г. руководители чешского депутатского клуба в распущенном рейхсрате подписали вполне верноподданническое обращение к новому императору Карлу. Но уже через пару месяцев, когда молодой монарх объявил о начале реформ и вновь созвал парламент западной части империи, тон заявлений чешских политиков изменился.

Фактически речь шла уже об измене монархическому принципу, будущее династии и империи ставилось в зависимость от того, решит ли народ сохранить прежнюю форму государственности. Во время Вельткрига Антанта всеми силами стремилась подлить масла в огонь чешской строптивости. Так, в апреле 1918 г. в Риме состоялся Съезд угнетённых народов. Место проведения выбрали не случайно: Италия, бывший участник Тройственного союза, занимала самую последовательную антигабсбургскую позицию. В заявлении съезда говорилось: «Каждый из народов считает австро-венгерскую монархию орудием германского господства и главным препятствием на пути к осуществлению своих чаяний и устремлений». Одновременно с активизацией антигабсбургских кругов происходило угасание активизма. Тем не менее, победа Центральных держав в Вельткриге вынудила чехов вести себя менее нагло. Параллельно новый австрийский император – Карл I – официально выразил готовность пойти на уступки.

В октябре 1918 г. Карл I встретился с делегацией Чешского союза (объединения чешских политиков). Император заявил им: «Вы получите самостоятельность Чехии, Моравии и Силезии — при условии, что выскажетесь в пользу династии и империи». Это предложение не вызвало у чехов особого воодушевления (хотя ещё полтора года назад такое предложение было бы встречено ими с ликованием) – обещания, которыми кормила их проигравшая Антанта, всё ещё не были забыты. Однако чехи были далеко не дураками. Они удовлетворённо приняли это предложение – обещанный Антантой журавль улетал далеко в небо, и от гарантированной синицы в руках откажется только упёртый дурак. Тем не менее, вопрос ещё не был закрыт – внешне проявляя лояльность, чехи продолжали держать камень за пазухой, а Карлу I ещё только предстояло выполнить свои обещания.

Ситуация в Венгрии

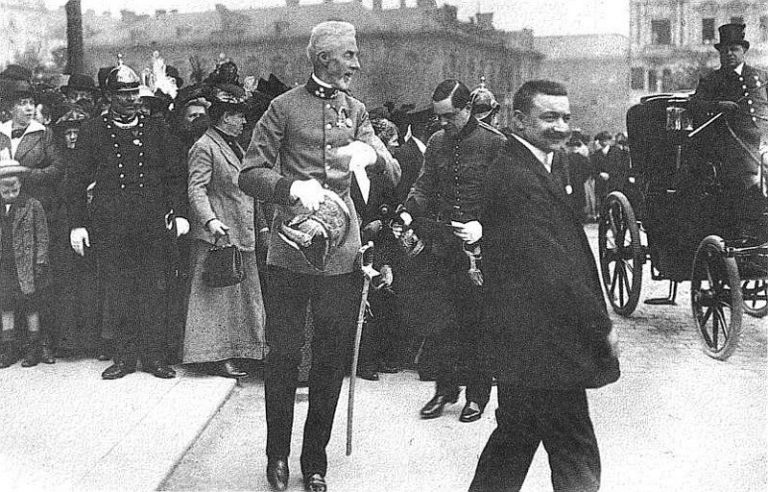

В Венгерском королевстве, несмотря на брожение на населенных южными славянами землях, обстановка на первый взгляд была спокойнее. Там железной рукой правил премьер-министр Иштван Тиса. Сомнения в необходимости вступать в войну, проявленные им в июле 1914 г., уступили место убежденности в том, что сражаться следует до победного конца. Только в этом Тиса видел спасение Венгрии от буйства «славянской стихии». Венгерскую элиту в меньшей степени, чем многих деятелей в Цислейтании, пугала перспектива немецкой гегемонии в случае победы в войне Центральных держав.

Мадьярские консерваторы полагали, что они скорее найдут общий язык с «пруссаками», нежели со славянскими и румынскими соотечественниками. Не удивительно, что мадьяризаторский курс венгерского правительства в годы войны стал еще более жестким. Это только радикализировало хорватское, сербское, румынское, словацкое национальные движения. Тиса тем не менее понимал то, чего не смог уразуметь император-король: пока продолжалась война, «раскачивать лодку» было слишком опасно. Преждевременная демократизация, которую с весны 1917 г. пытался осуществлять в Цислейтании молодой император, подмывала фундамент и без того уже очень хрупкого здания монархии.

Реформы в Австро-Венгрии императора Карла I

Новый монарх Карл I вступал на престол в неблагоприятной психологической атмосфере. О том, что перемены неизбежны, свидетельствовала даже церемония императорских похорон. Вопреки традиционному протоколу новый монарх шел за гробом предшественника не в одиночестве, а вместе с супругой, закутанной в траурное одеяние с густой черной вуалью, и наследником, маленьким эрцгерцогом Отто. Тот момент был особенным, хотя большинство людей не чувствовало этого. Вместе с Францем-Иосифом уходила старая эпоха. Приходила новая эпоха с новыми вызовами, и молодой император, намеренный реформировать обветшалую Дунайскую державу, воплощал в себе одновременно надежду и тревогу.

Австро-Венгрия нуждалась в реформах. Вельткриг вместе с закономерными вызовами XX в. наглядно продемонстрировали, что рост национализма и центробежных тенденций – это не шутки, особенно когда численность государствообразующего народа составляла меньше четверти населения империи. С этим всем нужно было что-то делать – и срочно! Но был и обоснованный страх – слишком была велика вероятность, что даже самые правильные реформы окажутся разрушительными и выпустят джинна из бутылки. В то же время во время Вельткрига Карл I раздал слишком много обещаний другим народам, чтобы правительство могло игнорировать необходимость преобразований.

Проводить реформы было опасно, но оставлять всё как есть – ещё опаснее. И хотя соблазн опустить руки и ничего не делать был велик, всё же Карл I принял решение вступить на путь реформ. Победа Центральных держав в Вельткриге давала шанс на народное воодушевление, которое позволит смягчить накопившиеся противоречия и создать столь необходимое «окно возможностей». В то же время это «окно возможностей» было очень узким, а обстановка, в которой предстояло проводить преобразования, оставалась очень сложной – Дунайской монархии предстояло пройти через тяжелейший послевоенный кризис. Действовать нужно было немедленно.

Сама обстановка в империи говорила о том, что нужно срочно что-то делать, пока не стало слишком поздно (если уже не стало слишком поздно). К третьему году войны многонациональная Австро-Венгерская империя ощутила внутреннюю слабость и тенденции к децентрализации. Волна забастовок прокатилась по всем ее регионам. Восстания в феврале 1918 г. были подавлены с трудом. В мае началась новая волна массовых демонстраций. Все и всё буквально кричали: «Так, как было раньше, больше продолжаться не может!».

Карл I понимал необходимость в реформах, и уже начинал продумывать выход из положения. Важной опорой в его планах был проект Соединённых штатов Великой Австрии, сторонником которого был погибший кронпринц эрцгерцог Франц Фердинанд. Ещё до войны Карл I поддерживал тесный контакт с Францем Фердинандом. У Карла не было собственного аппарата помощников, поэтому он сотрудничал с окружением своего дяди. Он интересовался политическими идеями Франца Фердинанда, и надеялся реализовать его планы, хотя заниматься реформами по этим концепциям стоило гораздо раньше.

16 октября 1918 г. вскоре после заключения перемирия, завершившего Вельткриг победой Центральных держав, император Австро-Венгрии Карл I издал манифест «Моим верным австрийским народам» (в историю этот документ вошел как Völkermanifest – «Манифест о народах»). В нём провозглашалось:

«Австрия должна стать, в соответствии с желаниями ее народов, государством федеративным, где каждая народность образует собственное государство на территории, которую населяет… Этот новый порядок, который никоим образом не нарушает целостность земель святой короны Венгерской, должен принести каждому национальному государству самостоятельность: в то же время он будет охранять их общие интересы… К народам, на чьем самоопределении будет основана новая империя, обращаюсь я — дабы участвовали в сем великом деле посредством национальных советов, которые, будучи составлены из депутатов от каждого народа, должны представлять интересы оных народов в их отношениях между собой и с моим правительством. Да выйдет наше Отечество… из военных бурь как союз свободных народов».

Манифест Карла I дал надежду многим народам империи на расширение своей автономии – многие восприняли это как вполне достойную награду за пролитую во время Вельткрига кровь. Манифест вызвал в целом положительную реакцию у венгров, чехов, поляков и словенцев, обещания Карла I с надеждой были восприняты галицкими украинцами. Однако в манифесте было одно слабое место…

Реально надеяться на автономию могли только народы, проживавшие на территории Цислейтании. Действие манифеста не распространялось на Венгрию: Карл, верный королевской присяге, не решился пойти на федерализацию Венгерского королевства. Это было негативно воспринято сербами и хорватами, словаками, а также трансильванскими румынами, которые испытывали давление со стороны венгров, проводивших политику мадьяризации. В оппозиции к Габсбургам остались итальянцы, количество которых в империи только увеличилось в связи с присоединением к Дунайской державе Венето.

Тем не менее, правительство Карла I приступило к реформам в Цислейтании. Прежде всего была проведена административная реформа, постаравшаяся получше учесть этнические границы внутри империи, и направленная на создание адекватных условий для функционирования обещанных национальных советов.

Реализация реформы началась в августе 1919 г. и её полная реализация заняла в районе полутора-двух лет. Цислейтания была разделена на несколько автономных земель, при определении границ которых авторы реформы постарались посильнее ориентироваться на проект Соединённых штатов Великой Австрии. Каждый созданный штат имел собственный парламент (на основе тех самых провозглашённых в Манифесте национальных советов) и конституцию. Стоит при этом отметить, что в плане границ между «штатами» ввиду ряда нюансов от изначального проекта Франца Фердинанда был ряд отличий.

Германские части Богемии и Моравии (в общем, Судетская область) получали не статус «штатов», а стали частью Немецкой Австрии, впрочем, образовывая в её составе автономные регионы (то есть, там законодательно обязались уважать права чешского населения). А вот Чехия становилась полноценным «штатом», получая свой собственный парламент, конституцию и полную национальную автономию под главенством самих чехов. Эти территории составили официальные административные границы Королевства Богемии и Моравии, которое обладало широкой автономией и национальными привилегиями.

Без лишних проблем, разделений и территориальных потерь было оформлено в полноценный «штат» Герцогство Крайна, в состав которого вошли также те территории Цислейтании, которые были населены хорватами.

Итальянский вопрос пришлось решать по серьёзному позже, после того, как «Мир с Честью» окончательно определил границы в Италии. В конечном итоге области Трентино, Триеста и Венето были объединены в Венецианское королевство, которое также получило статус «штата» со всеми полагающимися правами и привилегиями. Королевство Галиции и Лодомерии получило статус «штата», но оно так и не было толком разделено на польскую и украинскую части – вместо этого Центр дал директиву, чтобы Восточная Галиция получила статус региональной автономии в составе коронной земли. Всем «штатам» Цислейтании были дарованы конституции, права и привилегии, широкая национально-культурная автономия.

Особым случаем были территории Боснии и Герцеговины, а также Черногории, которая была аннексирована Австро-Венгрией по итогам Вельткрига. Часть этих территорий была передана Транслейтании, а из оставшихся сформировано особое Королевство Черногории и Герцеговины (в 1924 г. там было создано внутреннее административное деление для хорватов, боснийцев и сербов), которое получило статус «штата».

В целом реформа, проведённая во вполне либеральном духе, позволила во многом стабилизировать обстановку в империи, расколоть многие национальные движения и хотя бы частично поднять доверие хотя бы части неимперских народов к власти Габсбургов. Однако во многих регионах реформа не была доведена до конца в силу разных причин, как уважительных, так и не очень. Но тем народам, которые были обделены милостью императора, было не легче от того, были ли причины уважительными или нет. Им не нравилось то, что одни народы получили привилегии, а они нет, хотя сами были не менее многочисленны, чем те, кто получил конституцию. Они резонно заявляли, что реформы должны нести народам империи равноправие, а не возвышать «императорских любимчиков».

Но и среди тех, кто получил обещанное в полной мере, находились и те, кто воротил нос, брезгливо ворча, что реформы – это «жалкие подачки», и для реального удовлетворения чаяний всех народов необходимо «нечто большее». Всё это показывало, что проведённые реформы, ещё лет тридцать назад вызвавшие бы всеобщее ликование, были явно запоздалыми – страна была уже не та и народы не те. Уже проведённые реформы были недостаточно глубокими, чтобы можно было быть спокойным за судьбу державы, но и углублять их дальше тоже было очень опасно. Отсутствие реформ грозило погубить империю, но и их проведение тоже могло закончиться развалом державы!

Австро-Венгрия оказалась в положении человека, сидящего в болоте посреди поля, усеянного граблями, скрытыми высокой травой. Чтобы выбраться из болота на свободу, нужно было идти через поле, где каждый шаг грозил ударом граблей по лбу. Болото же было уютным, но оставаться в нём нельзя – гарантированно утонешь. Было очевидно – спасение империи становилось очень сложной задачей.

Сама реализация реформы, предусматривавшая превращение коронных земель в национально-административные единицы (а некоторые ещё и с внутренними автономиями) не разделялась многими представителями влиятельных кругов австрийских немцев, венгров, поляков, чехов, твердо выступавших за неделимость своих территорий. В отличие от элит, средние слои большинства народов Цислейтании восприняли реформу Карла I более позитивно (то есть, вполне удовлетворённо), но всё равно на первых порах хватало тех, кто считал, что можно было получить гораздо больше. В каждом регионе империи сложилась своя специфика, влиявшая на лояльность элит и населения, отражавшаяся на их чаяниях и требованиях. И центральной власти, если она не желала развала империи, приходилось разбираться почти что с каждым из них.