Kaiserreich: Мир победившего империализма. Часть 1. Жребий брошен

Я уже писал, что давненько мне не попадалось на ФАИ чего-то достойного внимания. Но вот попался интересный таймлайн, который пишется сейчас и который, уверен, достоин внимания самой широкой публики.

Несмотря на огромные усилия и жертвы, которые были принесены на алтарь победы народами двух противостоявших коалиций, зимой 1916–1917 гг. перспективы окончания войны казались современникам еще довольно неясными. Антанта, основу которой составлял военный альянс пяти ведущих держав — России, Франции, Великобритании, Италии и Японии – в живой силе и материально-техническом обеспечении несомненно превосходила блок Центральных держав в составе Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Но это превосходство до определенной степени компенсировалось обширными территориальными захватами австро-германского блока, бесперебойным функционированием системы транспортных коммуникаций и лучшей координацией совместных действий внутри Четверного союза. Тем не менее, несмотря на силу армии Германии, которая уже на протяжении трех лет продолжала стойко сражаться на два фронта, было очевидно, что у Рейха гораздо меньше ресурсов, чем у Антанты. Самым сильным звеном была Британия, которая обладала огромными экономическими возможностями. Империя, над которой никогда не заходит солнце, многочисленные колонии которой готовы добровольно-принудительно поделиться ресурсами со своей метрополией… Британия обладала ресурсами, исчислить которые не смог бы даже гений математики, и всё это находилось под охраной величайшего флота в истории человечества. Немцы попытались прекратить британскую морскую гегемонию, и хотя в Ютландском сражении британцы понесли бóльшие потери, чем немцы, на общей ситуации это не отразилось. Германия не сумела сбросить со своей шеи британскую удавку – морская блокада не была даже поколеблена. Командующий германским Флотом открытого моря Рейнхард Шеер писал кайзеру, что

«несмотря на индивидуальные преимущества германских кораблей, даже если при благоприятных обстоятельствах флот сможет нанести тяжёлые повреждения британскому флоту, это не заставит Британию выйти из войны. А существующее материальное превосходство британцев не позволяет Флоту открытого моря надеяться на полное уничтожение противника».

Он настаивал на том, что только неограниченная подводная война поможет победить Британию.

Кайзеру Вильгельму необходимо было принять окончательное решение. Были аргументы за и против. За говорили необходимость решительных действий и наличный потенциал подводного флота. За подталкивала твердая уверенность адмиралтейства в успехе этой стратегии. Против было опасение вызвать ярость нейтралов. Потопление «Лузитании» было сильным ударом по репутации Германии. Общественность могущественного нейтрала готова была рвать и метать. В американской печати развернулась пропагандистская кампания о варварстве немецких подводников. Командиры немецких подлодок были объявлены нелюдями. Настроения в пользу участия США в войне все более нарастали, и существенно возрос риск того, что вопрос «вступят ли США в войну против Германии?» сменится вопросом «когда США вступят в войну против Германии?». Американцев разозлила именно подводная война. И возобновить её означало провоцировать их. Рейхсканцлер Бетман-Гольвег понимал, что стоит на кону. Изначально он сумел убедить кайзера отказаться от потопления судов, идущих под нейтральными флагами. Однако корабли британского флота, перевозящие в том числе военные грузы, в районах активной деятельности немецких подводных лодок часто использовали нейтральные флаги. Британия продолжала раскручивать маховик своей экономики, в то время как Германии приходилось прикладывать ради победы усилия выше всяких пределов, да вдобавок с удавкой блокады на шее. Многие в генштабе видели в неограниченной подводной войне выход из положения, и даже путь к победе.

Бетман-Гольвег всеми силами пытался не допустить опрометчивого решения. На Коронном совете 9 января 1917 г. он выступил против подводной войны, напоминая, что это вовлечет в войну Соединенные Штаты. Но он находился в меньшинстве. Против Бетман-Гольвега была настроена большая часть руководства армии и флота, которые выступали за решительные меры. В ответ на резонное возражение, что неограниченная подводная война спровоцирует США на вступление в войну, начальник военно-морского штаба фон Хольцендорф заявил:

«Я даю слово офицера, что ни один американец не высадится на континенте».

Более того, он заверил кайзера и присутствующих, что неограниченная подводная война приведет к капитуляции Британии через шесть месяцев. Эти слова произвели впечатление. Гинденбург поддержал адмирала: если отказаться от самой тщательной блокады кузницы Антанты — Британии, то противник одолеет Германию в области промышленного производства и по ресурсам. Бетман-Гольвег оказался в одиночестве. Он уже был внутренне сломлен. Но всё же он решился напоследок хлопнуть дверью. Канцлер произнес речь, в которой повторил свои аргументы, но в этот раз с настойчивостью загнанного в угол отчаявшегося человека. И неожиданно для себя он сумел найти правильные слова, которые были услышаны кайзером. Конечно, военные яростно обрушились на позицию Бетман-Гольвега. Они настаивали, что нерешительность погубит Германию. Но сомнения были уже посеяны в душе кайзера. После долгих раздумий Вильгельм II принял окончательное решение – подводную войну не возобновлять. Военные были недовольны, но решению кайзера подчинились. Жребий был брошен. Меньшинство победило большинство. И оказалось право, хотя важность решения остановить неограниченную подводную войну так и не была в полной мере замечена и оценена историей.

Отсутствие неограниченной подводной войны благотворно повлияло на экономику Британии. Грузы из колоний доходили до метрополии без лишних проблем. Промышленность производила всё необходимое – и военная продукция практически беспрепятственно переправлялась на фронт. По экономике и поставкам Антанта и так переигрывала Германию подчистую, а благодаря отсутствию неограниченной подводной войны это превосходство стало ещё более ультимативным, чем в РИ. Однако винтовки, пушки и танки – ничто без людей. Хотя у Антанты было больше ресурсов – и материальных и человеческих – даже могучая Британия действовала на пределе своих сил. А Германия, несмотря на войну на два фронта, несмотря на то, что она выжала из себя все соки – всё равно проявляла себя крепким орешком и никак не желала сдаваться. Западный фронт стоял, а на Восточном всё больше набирали силу тревожные тенденции. Антанте были нужны новые союзники – причем не такие, как Румыния. Нужно было перетянуть на свою сторону по-настоящему могущественную державу, с сильной экономикой и крепкой армией, чья сила ударит по Германии и приведет её к окончательному краху.

Все надежды Антанта возлагала на США. Но оправдаются ли эти надежды, зависело от самих американцев. Казалось, что американцы должны вступить в войну. В США царили антигерманские настроения, которые достигли своего пика после потопления «Лузитании». С другой стороны, в США были заметны и антибританские настроения, особенно среди немцев и выходцев из Ирландии. До начала 1917 г. американская пресса симпатизировала Британии и Франции не больше, чем Германии, а подавляющее большинство американцев хотели бы избежать участия США в войне в Европе. Помимо прочего, начинали активизироваться левые движения (в лице таких организаций, как «Индустриальные Рабочие Мира») со своей пацифистской программой, осуждавшей «империалистическую войну». Нет ничего удивительного, что на выборы 1916 г. президент Вильсон пошел с пацифистской программой. Главным лозунгом Вильсона было «Он уберёг нас от войны». Соответственно, при таких обстоятельствах для вступления США в войну был необходим веский повод. Германия этот повод не предоставила. На президентских выборах Вильсон выступал с достаточно миролюбивой программой, однако оказывал давление на Германию с целью прекратить неограниченную подводную войну. Вильгельм пошел на уступки. А значит – инцидент исчерпан.

Впрочем, Вильсон был далеко не изоляционистом. В его голове созрела идея создания нового, более справедливого мирового порядка, основанного на «принципах американской системы государственного управления, политических убеждениях и жизненных нормах американского народа». Добиться этой цели он надеялся с помощью дипломатии.

К концу 1916 – началу 1917 г. Вильсон активизировал свои попытки конструирования послевоенного миропорядка. По сути, он заявил тогда о своем стремлении возглавить «демократическую» альтернативу Старому свету. Президент США приступил к разговорам о новых принципах международных отношений (самоопределение народов, «мир без победы»), о необходимости отказа США от традиционного изоляционизма, о готовности американского руководства «к сотрудничеству» со всеми странами во имя дальнейшего сохранения мира. В начале 1918 г. он предложил программу «14 пунктов», которые, в отличии от РИ, имели все же менее антигерманские ноты (риторика была смягчена и выдержана в духе фирменной фразы кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!»), но главная идея – самоопределение народов и создание Лиги Наций – осталась неизменной и в альтернативном мире.

Это раздражало Антанту. Британцам и французам нужны были американские солдаты, а не утопические проекты Вильсона. Хотя «14 пунктов» представляли собой неплохую альтернативу крайне радикальному большевистскому Декрету о мире, все же о переустройстве мира лучше начать думать после победы. Особенно если учесть, что положение становилось всё хуже и хуже. Восточный фронт, на который возлагались огромные надежды, рушился. Июньское наступление 1917 г. провалилось. Керенский не стал русским Наполеоном, а Корнилов даже не смог получить шанс им стать. Армия разлагалась: солдаты не подчинялись офицерам и в наглую братались со своими врагами. Затем к власти пришли большевики, немедленно начавшие переговоры с Германией о заключении мира. Неверно оценив способность германской армии сражаться, возложив излишне оптимистичные надежды на революционную солидарность немецких рабочих и избрав неудачную тактику на переговорах, большевики в итоге спровоцировали немцев начать наступление на Востоке. Результаты были катастрофическими. Окончательно впавшая в анархию русская армия и отряды Красной Гвардии не оказали практически никакого сопротивления. По сравнению с этим позором Великое отступление 1915 г. померкло… Большевикам не оставалось ничего, кроме как подписать похабный Брестский мир. Это было худшее из того, чего могла бояться Антанта. Россия не просто выходила из войны – она передавала Германии огромные территории, из которых Рейх немедленно начал выкачивать необходимые ресурсы. Хотя на оккупированных землях пришлось периодически давить вспыхивающие то тут, то там восстания, это всё же не был полноценный фронт, где приходилось сражаться против многомиллионной регулярной армии. Немцы начали перебрасывать свои основные силы на Западный фронт для последней битвы.

Несмотря на очевидный успех на Востоке, Германия всё равно находилась на краю пропасти. Экономика дышала на ладан. Даже украинского зерна было недостаточно для того, чтобы по-настоящему существенно улучшить свое положение. Германия проигрывала Антанте войну на истощение. Время играло против Рейха. И потому единственной надеждой оставался последний рывок, последнее наступление, от которого зависело всё. Если Германия преуспеет, она получит шанс на победу в войне. Но если наступление провалится, то Рейх обречен.

Тем не менее, для Германии забрезжил луч света. Кошмар войны на два фронта для Берлина окончился, и появился шанс выиграть войну. Оставив на Востоке сорок второстепенных пехотных и три кавалерийские дивизии, немцы повернулись к Западу. На Восточном фронте они собрали обильную «жатву» в виде огромного числа артиллерийских орудий, снарядов, пулеметов, патронов. Еще более усовершенствованная за годы войны германская система железных дорог позволяла концентрировать войска на избранном направлении. Нельзя не учитывать и моральный аспект. Благодаря выходу России из войны, оккупации богатой продовольствием и ресурсами Украины и высвобождению сил, столь необходимых на Западном фронте, немцы испытали последний прилив энтузиазма. Они до последнего надеялись на чудо, и сейчас появился хотя бы шанс на то, что эти надежды воплотятся в реальность. Шансы на успех повышало и то, что правительства стран Антанты нервничали всё больше и больше.

На протяжении всего 1917 г. и особенно после Брестского мира британцы и французы отчаянно пытались добиться вступления в войну США. Британские и французские дипломаты обивали порог Белого Дома, слезно умоляя Вильсона вступить в войну. Вильсон, видя осложняющееся положение Антанты, был готов прийти на помощь, но не он один принимал решения. Когда вопрос о вступлении в войну вновь оказался на повестке дня, вновь победили изоляционисты. Конечно, с мизерным отрывом. ОЧЕНЬ мизерным. Но этого мизера хватило, чтобы США так и не решились вступить в войну. Тем не менее, Америка готова была помочь Антанте – и существенно нарастила объемы экономической помощи Британии и Франции. Это делало экономическое превосходство Антанты над Центральными державами тотальным, но осваивать это экономическое превосходство должны люди. Англичанам и французам, посылавшим в бой буквально последних своих солдат, нужна была многочисленная армия, хотя бы чтобы поднять боевой дух своих солдат, если не заткнуть все бреши в обороне.

Ввиду того, что Россия вышла из войны, а Америка в неё так и не вступила, Британии и Франции приходилось рассчитывать только на себя. Экономика Антанты (прежде всего Британии) была намного крепче германской, огромные поставки были получены от американцев (которые компенсировали свое неучастие в войне многократно расширенной экономической помощью), в технике у Антанты также было серьезное преимущество (4500 самолетов против 3670 германских; 18 500 пушек против 14 000 у Германии; 800 танков против десяти германских). Но беспокойство всё равно было слишком сильно. Британские и французские солдаты устали от войны не меньше, чем немцы. Быть может, прибытие огромной армии свежих и готовых рваться в бой союзников смогло бы их существенно приободрить, но такая помощь не пришла. И осознание этого висело на солдатах и офицерах Антанты тяжким грузом. Союзники нервничали, и, как оказалось, это может обернуться более опасными последствиями, чем сожжение нервных клеток.

Ранним утром в день весеннего равноденствия, 21 марта 1918 г., фронт заревел шестью тысячами тяжелых орудий — артподготовка немцев длилась жестокие пять часов. Людендорф бросил в решающее наступление 76 первоклассных германских дивизий против 28 британских на фронте в семьдесят километров. В течение часового броска вперед германская пехота завладела всей зоной британской обороны. Следующей ее задачей было преодоление «красной» линии обороны, ее немцы захватили после полудня. Уже в первый же день немцы прошли 7 километров, захватив в плен 20 тыс. англичан. Худшими для западных союзников были третий, четвертый и пятый дни германского наступления (24-26 марта). Пришедшие на помощь пять французских дивизий были смяты и отброшены. Немцы 27 марта были всего в восемнадцати километрах от Амьена, взяв в плен 90 тысяч человек и захватив 1300 орудий. Союзники возвращали в бой даже раненых. И все же немецкая военная машина казалась неукротимой. К 5 апреля они продвинулись на фронте в 70 километров почти до Амьена. До Парижа оставалось 60 километров. Однако успешное наступление давалось дорогой ценой. Немецкие потери в ходе текущего наступления уже составили четверть миллиона — примерно столько, сколько у англичан и французов, вместе взятых. 90% ударных немецких дивизий были истощены, и часть из них деморализована. Если союзники теряли просто представителей всех армейских профессий, то немцы теряли невосполнимую элиту. Немцам так и не удалось коснуться нервного узла оборонительной линии союзников, их поразительная энергия постелено начала показывать признаки утомления. 4 апреля Людендорф вопреки всей своей воле признал:

«Преодолеть сопротивление противника вне наших возможностей».

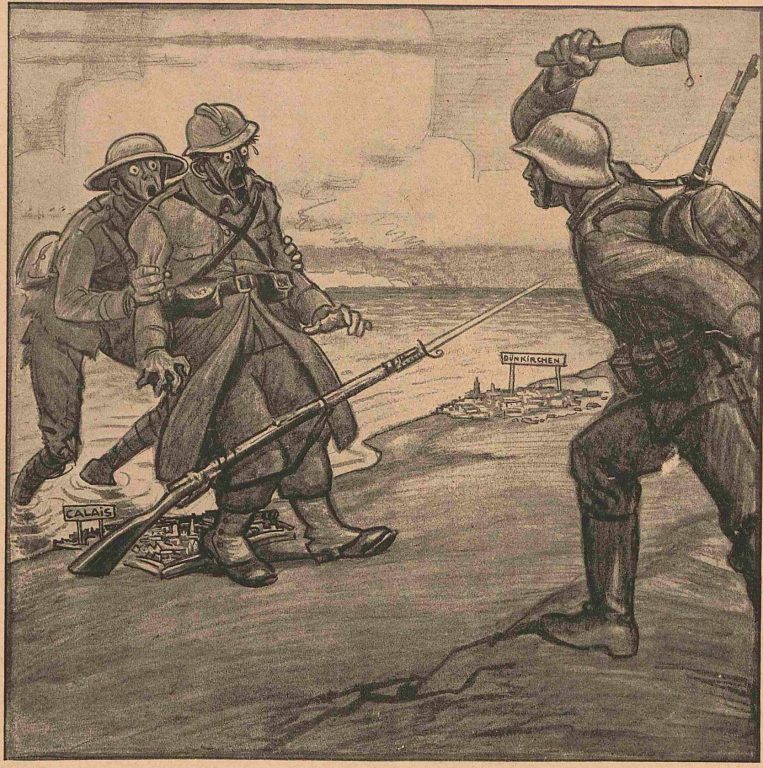

Тогда Людендорф решил изменить направление удара и попытался вытеснить британцев из Фландрии. В отличие от РИ, в этот раз он смог нанести англичанам намного более существенный урон и оттеснить их намного дальше, что стало ещё одним из факторов, предопределивших развилку. Британцы, конечно, удержались и не были отброшены к морю, но теперь они могли оказать французам куда меньшую помощь. Однако этот успех дался дорогой ценой. В марте-апреле 1918 г. немцы в своих страшных наступательных порывах потеряли до полумиллиона солдат. Таких потерь Германия позволить себе безнаказанно уже не могла. Людендорф спешил, и ничто, кроме Парижа, уже не казалось ему достойной целью. С полученного в марте плацдарма он начал бить страшным германским молотом по укреплениям, ведущим к французской столице. Подвезенная из глубины Германии «Большая Берта» начала обстреливать Париж, сея панику. Но наступление шло всё тяжелее и тяжелее. Если оно остановится, то всё пропало. Чтобы обеспечить достаточную для продолжения наступления численность войск, немцы, напрягаясь из последних сил, перевели еще восемь дивизий с востока на запад.

После попытки изгнать британцев из Фландрии Людендорф снова перенес удар на другое направление. Потратив май на перегруппировку, немцы теперь нацелились на французов, решив предпринять отчасти демонстративное наступление в направлении Парижа. 27 мая Людендорф снова ринулся на Париж. 29 мая немцы вошли в Суассон. 1 июня 1918 г. германская армия подошла на расстояние менее 70 километров от Парижа. На шестой день наступления германская армия приблизилась к пределу своих сил — сказалась оторванность войск от баз снабжения и общая усталость ударных частей. 3 июня германские войска пересекли Марну. Париж был в пределах немецкой досягаемости. Верховный совет западных союзников собрался в Версале, речь зашла об эвакуации Парижа. В городе началась паника. Даже природное хладнокровие англичан начало изменять им. Секретарь британского военного кабинета сэр Морис Хэнки записал в тот же день в дневнике:

«Мне не нравится происходящее. Немцы сражаются лучше, чем союзники, и я не могу исключить возможности поражения».

Союзники не знали о том, что германская военная машина тонула в самоубийственной бойне. Но, как известно, незнание не освобождает от ответственности.

Тем временем, 11 июля 1918 г. Людендорф и его окружение подвели черту под последним планом победного наступления на Западном фронте. Мешал массовый грипп, но генералы пришли к выводу, что откладывать дело далее невозможно. Ударная сила — 52 дивизии, цель — французский сектор (Париж почти рядом), назначенный срок — полночь 14 июля. Огромное наступление нельзя было скрыть от многих глаз, и несколько эльзасцев предупредили французов — их артиллерия открыла огонь по скоплению изготовившихся немцев за полчаса до германского выступления. Это ненамного ослабило страшную силу германского удара, опрокинувшего на противостоящие окопы 35 тонн динамита и почти 20 тыс. снарядов с газом. Но настоящие траншеи, как убедились немцы, не были тронуты немецкой артподготовкой. Когда немцы дошли до подлинных траншей, они были уже утомлены, дезорганизованы, неспособны идти вперед без новых координирующих усилий и пополнений. И все же немцы перешли Марну. Из-за развилки против немцев не были брошены американские войска. Вместо свежих и с энтузиазмом рвущихся в бой американцев немцы встретили французов. Как оказалось, не менее утомленных и, из-за развилки с отсутствием американских войск, подверженных панике. Несмотря на то, что немцы атаковали из последних сил, французы дрогнули. Отчаянная атака немцев оказалась для них последней каплей. Фронт был прорван, часть французов была окружена, а отступление остальных превратилось в паническое бегство. Бегущие французские солдаты грабили собственное население, крича идущим навстречу в бой однополчанам: «Война закончилась!», тем самым распространяя панику и на остальных солдат. Вторая битва на Марне была выиграна немцами, а путь на Париж был открыт. Вовремя осознав пока ещё локальный успех, Людендорф решил ковать железо пока горячо. Немцы устремились в атаку. Фронт Антанты рухнул. Вскоре был взят Париж. Командование Антанты не сумело вовремя сориентироваться, а столица Франции была охвачена паникой. В результате немцы захватили Париж легко, встретив очень слабое сопротивление. Это стало началом конца.