Истребитель Микоян МиГ-29. Часть 5. Компоновка, конструкционные материалы и технологии

Продолжение цикла статей про создание истребителя МиГ-29 с канала Сергея Мороза на яндекс-дзене.

Содержание:

Авторское предисловие: Проработка в опытном конструкторском бюро «Зенит» ряда конструктивных компоновок и комплектаций легкого фронтового истребителя ЛФИ показала целесообразность создания такого самолета. Основой для полномасштабного эскизного проекта стала компоновка «9-11», но в нее предстояло внести значительные изменения. Они касались как устранения выставленных Заказчиком замечаний, так и применения появившихся к тому времени новых образцов оборудования, конструкционных материалов и технологий.

СССР, эскизный и рабочий проекты 1974 … 1977 гг.

Фронтовой истребитель МиГ-29, рабочее проектирование которого завершилось 45 лет назад, до сих пор находится на вооружении, сохраняя достаточный боевой потенциал. Фото: А.Ю. Обламский

МиГ-29 (самолет «9-12») эскизный и рабочий проекты, легкий фронтовой истребитель

На основании оценки предшествующих проектов ЛФИ Заказчик в лице Центрального НИИ авиационно-космической техники (ЦНИИ АКТ, НИИ-30 МО СССР) провел уточнение тактико-технических требований к самолету. В сравнении с ранее действовавшими ТТТ:

- самолет должен иметь два двигателя, дублирование и резервирование систем на таком уровне, который позволял бы выход из боя и возвращение на аэродром при получении значительных боевых повреждений;

- требования по скорости не изменены;

- снижены требования дальности полета;

- снижены требования дальностям обнаружения воздушных целей и применения управляемого ракетного вооружения;

- повышены требования по всем видам маневренности, диапазон эксплуатационных перегрузок +9 до -3 должен быть обеспечен как по прочности, так и по динамике самолета и по физиологическим возможностям летчика со средним уровнем здоровья (за счет эргономики кабины и ее оборудования);

- прицельное оборудование должно быть приспособлено к ведению группового маневренного воздушного боя без предварительного внешнего целеуказания (автономно) и с таковым на средних дистанциях с последующим переходом на малые дистанции, для чего БРЛС должна быть многоканальной по обнаружению и автосопровождению целей, а также ее следует дополнить оптическими средствами обнаружения целей;

- основные средства отображения пилотажно-навигационного оборудования поисково-прицельных систем, обеспечивающие пилотирование и навигацию (в т.ч. пространственную ориентировку), а также ведение группового маневренного воздушного боя должны быть совмещены в едином индикаторе на фоне лобового стекла, а пользование ими не должно вызывать задержек выполнения всех требуемых операций;

- обзор из кабины должен обеспечивать визуальную ориентировку летчика в ближнем групповом маневренном воздушном бою;

- ракетное вооружение воздух-воздух по составу должно быть подобно самолету МиГ-23МЛ, который новый истребитель должен был заменять в первую очередь, наряду с МиГ-21СМ и МиГ-21бис;

- вооружение воздух-поверхность по составу должно быть подобно самолету МиГ-23МЛ, однако применение УР воздух-поверхность в связи с насыщением истребительно-бомбардировочной авиации специализированными самолетами МиГ-27 и Су-17 не требуется;

- артиллерийское вооружение должно иметь улучшенную баллистику для уверенного поражения высокоманевренных целей первой прицельной короткой очередью, для чего калибр орудия должен быть 30 мм;

- самолет должен быть приспособлен к крупносерийному производству (в т.ч. по экономическим показателям);

- самолет должен быть приспособлен к строевой эксплуатации силами личного состава со средним уровнем подготовки.

Фронтовой истребитель МиГ-29 должен был выполнять те же задачи, что и его предшественник МиГ-23, но на качественно более высоком уровне, прежде всего, за счет гораздо более высоких летных данных при близких значениях полетного веса. Фото: http://ihoraksjuta.livejournal.com/9902612.html

Самолет Микоян МиГ-21бис, последняя серийная модификация легкого сверхзвукового истребителя II поколения разработки второй половины 1950-х гг. – такие самолеты также должны были заменяться новыми МиГ-29. Фото: http://www.bellabs.ru/Fotab/MiG-21/MiG-21.html

Эти ТТТ были согласованы в конце 1973 г. и приняты к исполнению, но еще не прошли в то время утверждения в установленном порядке.

26 июля 1974 г. подписано Совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о разработке и опытном строительстве самолета МиГ-29 в компоновке ЛФИ с определением сроков работ, ответственных исполнителей и финансирования. Этот документ стал основой для начала работ по рабочему проекту самолета, который выполнялся в основном тем же порядком, что и предыдущие проекты ПФИ и ЛФИ, но с привлечением расширенного состава подразделений и специалистов, а также других организаций, ранее в этой программе не участвовавших.

Головная организация – разработчик самолета:

Московский машиностроительный завод «Зенит» отвечал за разработку, опытное строительство и проведение заводских испытаний самолета; общее руководство проектом осуществлял Генеральный конструктор Р.А. Беляков, непосредственное – зам генерального конструктора доктор технических наук А.А. Чумаченко; в указанных ниже этапах работ участвовали ведущие специалисты ОКБ М.Р. Вальденберг, В.А. Лавров, В.А. Микоян, А.Ф. Павлов, Я.И. Селецкий, А.Б. Слободской, от летно-испытательной службы – А.В. Федотов, А.А. Манучаров, С.П. Белясник и др.

Генеральный конструктор ММЗ «Зенит» доктор технических наук, академик АН СССР дважды Герой Социалистического труда Ростислав Аполлосович Беляков. Фото из книги Беляков Р.А., Мармен Ж., Самолеты МиГ. 1939 – 1995. М. «Авико-Пресс», — 1996 г.

Центральные и отраслевые научно-исследовательские и испытательные организации:

- ЦНИИ АКТ МО СССР – представитель Заказчика, ответственный за формирование ТТТ;

- ГК НИИ ВВС СССР – обеспечение проведения Государственных испытаний самолета в комплексе со всем оборудованием и вооружением с выдачей заключений и рекомендаций по их результатам;

- ЦАГИ – выдача рекомендаций по вопросам аэродинамики, динамики полета, прочности, аэроупругости, ресурса и работы системы управления, проведение соответствующих лабораторных и натурных испытаний на своей базе;

- СиБНИА, Новосибирск – проведение лабораторных и натурных испытаний аэродинамики, динамики полета, прочности, аэроупругости, ресурса и работы системы управления на своей базе;

- ЛИИ МАП – выполнение экспериментальных работ и проведение заводских испытаний самолета и его комплектующих;

- НИИ ЭРАТ – разработка и испытания на своей базе мер по улучшению эксплуатационной и ремонтной пригодности, а также надежности и живучести самолета;

- НИИ «Исток» МРП, г. Фрязино, – методика повышения разрешающей способности, избирательности и помехозащищенности РЛС, Главный конструктор С.И. Ребров, а также мн. др.

Отраслевые научно-исследовательские, конструкторские организации и производственные предприятия – разработчики и поставщики ПКИ и услуг:

- «Знамя труда», машиностроительный завод, г. Москва (цех 33, затем и другие подразделения) – участие в строительстве опытных образцов, серийный выпуск самолета;

- «Завод им. Климова» (ЗиК), г. Ленинград, – разработка ТРДДФ РД-33;

- НИИР МРП – радиолокационная станция Н019 «Рубин» самолета МиГ-29, руководители темы Ю.Н. Кирпичев, затем Ю. Францев;

- Научно-производственное объединение «Геофизика» МРП – комбинированная оптико-локационная станция переднего обзора;

- аэродинамическая лаборатория каф. 101 ХАИ, г. Харьков – продувки моделей отдельных частей самолета;

- Технологическое КБ «Буревестник» – электронно-лучевая сварка в т.ч. массивных стальных деталей с повышенным качеством шва;

- Харьковское агрегатное КБ машиностроения – электрические, гидравлические, пневматические устройства для систем самолета и мн. др.

Обозначение самолета в системе МО СССР МиГ-29 оставлено в силе. По ММЗ «Зенит» проект был обозначен «9-12», общее обозначение изделия было принято «9» с добавлением варианта, что должно было отражаться в номерах спецификаций и чертежей.

Ход проектирования самолета

В 1973 г. был выполнен и утвержден Генеральным конструктором чертеж общего вида самолета и изготовлена его деревянная смотровая модель.

В 1973 г. было начато формирование структуры предприятий и организаций – участников разработки и испытаний самолета и составление плана-графика работ.

В 1974 г. начато эскизное проектирование (ЭП) самолета, в ходе которого незначительно уточнялись его общий вид, размеры и вес (принята нормальная его величина 13500 кг), определялись компоновка (включая размещение систем и оборудования) конструктивно-силовые схемы (КСС), кинематические схемы систем, материал, размеры и вес основных силовых элементов и пр. Одновременно началось рабочее проектирование самолета, в ходе которого выпускалась вся конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация (КД, ТД, ЭТД), необходимая для постройки и начала испытаний опытных образцов.

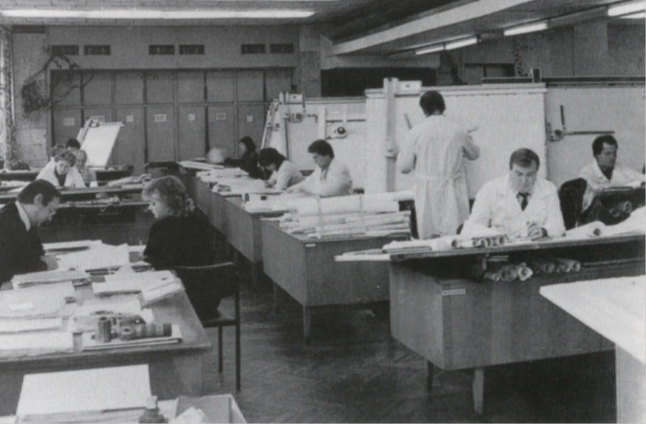

Так выглядел типовой конструкторский зал ММЗ «Зенит» во время проектирования самолета МиГ-29 Фото из книги 38. Butowski P., Miller J. OKB MiG. A History of the Design Bureau and its Aircraft. Earl Shilton Leicester, UK / Aerofax – Speciality Press, Stillwater, USA, — 1991

31 июля 1975 г. вступило в силу новое Техническое задание на разработку самолета МиГ-29 (9-12), однако основной облик самолета оно уже не затрагивало, а лишь уточняло ТЗ, действовавшее ранее. Главным изменение в нем касалось порядка проектирования, которое теперь должно было вестись в два этапа:

- с прицельно-навигационным комплексом (ПрНК), системой управления вооружением (СУВ) и вооружением (АВ), составленным из изделий, уже выпускаемых серийно с последующей доработкой сданных самолетов установкой новых образцов (МиГ-29А);

- с новыми ПрНК, СУВ и АВ (МиГ-29Э).

В связи с этим эскизный проект делался сразу в двух вариантах БРЭО, однако поскольку поставщики соответствующих ПКИ успели поставить все необходимое в срок, от первого варианта комплектации отказались. Второй вариант стал единственным и далее именовался МиГ-29 9-12 («без буквы»).

В 1975 г. было завершено составление сетевого графика работ предприятий и организаций – участников разработки и испытаний самолета. На это потребовалось почти два года.

В 1976 г. разработка эскизного проекта и всего комплекта документации рабочего проекта самолета МиГ-29 9-12 самолета МиГ-29 9-12 была закончена.

В 1977 г. рабочий проект самолета МиГ-29 9-12 прошел все необходимые согласования и был утвержден.

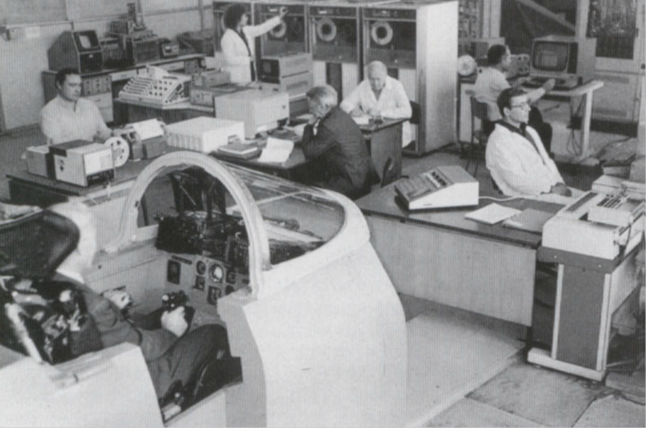

Типовой лабораторный зал ММЗ «Зенит» во время проектирования самолета МиГ-29 – на переднем плане стенд отработки кабины. ото из книги 38. Butowski P., Miller J. OKB MiG. A History of the Design Bureau and its Aircraft. Earl Shilton Leicester, UK / Aerofax – Speciality Press, Stillwater, USA, — 1991

Методы и средства, использовавшиеся при проектировании самолета МиГ-29:

- вариативные и итерационные (с последовательным приближением) расчеты аэродинамики, прочности и веса в т.ч. с использованием ЭВМ (серии ЕС и др.) и методов конечных элементов, позволявших определять физические свойства среды (обтекающего воздуха, материала деталей и пр.) в каждой ее точке;

- продувки в АДТ (в т.ч. натурных, штопорных, сверхзвуковых);

- статические прочностные испытания планера, его частей, отдельных агрегатов, систем, деталей, в т.ч. под воздействием перепада температур, давлений;

- частотные испытания на вибростендах;

- ресурсные испытания с условной и прямой имитацией нагрузок;

- испытания планера и систем на работоспособность в т.ч. под нагрузками;

- полунатурные испытания работы элементов БРЭО и совместимости с др. системами на стендах;

- испытания планера и систем на живучесть и др.

Назначение создаваемого самолета:

- завоевание господства в воздухе над линией боевого соприкосновения, а также по обе стороны в оперативной глубине от нее и на маршруте движения войск или театре военных действий (ТВД) в пределах боевого радиуса путем уничтожения ЛА всех классов авиации противника УР воздух-воздух и пушкой, а тех ЛА, скорость которых менее 200 км/ч – только пушкой (а впоследствии – и УР малой дальности);

- обеспечения противовоздушной обороны войск и объектов, действуя методом патрулирования воздушного пространства кратковременно или путем перехвата обнаруженных другими средствами ЛА противника с применением тех же АСП, что и в предыдущем пункте;

- непосредственное сопровождение самолетов фронтовой бомбардировочной, истребительно-бомбардировочной, штурмовой авиации, а также военно-транспортной авиации при ее действиях в пределах ТВД;

- прикрытие зон действий бомбардировочной, истребительно-бомбардировочной, штурмовой авиации, а также военно-транспортной авиации при ее действиях в пределах ТВД, а также вертолетов армейской авиации;

- уничтожение техники и живой силы противника в местах сосредоточения, на марше и на позициях в пределах ТВД свободнопадающими бомбами и неуправляемыми ракетами (НАР) при условии предварительного подавления наземных средств ПВО другими силами или частью самолетов наряда;

- уничтожение войск и опорных пунктов противника в пределах ТВД путем нанесения удара специальным боеприпасом при том же условии, что и в предыдущем пункте.

Аэродинамическая компоновка:

- самолет выполнен в классической аэродинамической схеме с расположением оперения за крылом с положительным, но пониженным запасом статической устойчивости, что дает повышение аэродинамического качества, как на крейсерских режимах, так и при маневрировании благодаря уменьшению потребных для стабилизации самолета углов отклонения цельноповоротного горизонтального оперения и вызываемого этим балансировочного аэродинамического сопротивления, и при этом не требует обеспечения устойчивости динамической искусственно и электродистанционной системы управления;

- самолет скомпонован по схеме с «вырожденным фюзеляжем», который имеет продольные сечения в виде деформированных крыльевых профилей и сам создает значительную подъемную силу в т.ч. и в полете с числами M<1 на малых углах атаки, складывающуюся с подъемной силой крыла;

- крыло «гибридное», состоит из наплыва с передней кромкой большой переменной по ее длине стреловидности и консолей с умеренными значениями стреловидности и относительного удлинения, что благодаря образованию устойчивой системы вихрей (см. раздел «Легкий фронтовой истребитель МиГ-29 ЛФИ») увеличивает достигаемые значения подъемной силы, уменьшает смещение аэродинамического фокуса самолета и изменение характеристик его продольной устойчивости при изменении полетного числа М и делает пилотирование безопаснее;

- сопряжение фюзеляжа и наплывной части крыла не интегральное, как на самолете Сухой Т-10, но наплывы крыла сопрягаются с «вырожденным фюзеляжем» криволинейными поверхностями, радиусы кривизны которых постепенно увеличиваются к хвосту, что уменьшает отношение площадей плановой проекции и полной площади омываемой поверхности самолета к его объему, что дает снижение той части аэродинамического сопротивления, что вызывается трением обтекающего воздуха;

- наплывная часть крыла плавно переходит в широкую уплощенную хвостовую часть «вырожденного фюзеляжа»;

- воздухозаборники (ВЗ) силовой установки с их каналами и двигатели размещены в двух отдельных гондолах по краям хвостовой части «вырожденного фюзеляжа» так, что основные входные сечения ВЗ находятся под наплывами крыла за их передней кромкой в зоне сравнительно стабильного повышенного давления обтекающего самолет воздуха (в т.ч. на больших углах атаки во всем диапазоне разрешенных чисел М), а сопла находятся за обрезом хвостовой части «вырожденного фюзеляжа»;

- входные отверстия взлетно-посадочных воздухозаборников размещены на верхней поверхности наплывной части крыла, при этом благодаря формированию на ней устойчивой системы вихрей они получают достаточное количество входящего воздуха и на больших углах атаки, характерных для этих режимов;

- благодаря разнесению двигателей и такой их установке исключается взаимное их негативное влияние, например, при помпаже одного их воздухозаборников или при отказе одного из двигателей, а пожар одного двигателя не распространяется на второй;

- из-за такой компоновки двигателей несколько увеличивается площадь омываемой поверхности самолета, что ведет к увеличению отношения площади омываемой поверхности самолета к его объему и росту сопротивления трения;

- дальнейшие исследования и испытания показали, что на некоторых числах М и углах атаки проходящий «канале» между мотогондолами воздух тормозится и он «запирается», при этом обтекание самолета начинается по условно «плоской» поверхности, образованной нижними краями МГ, однако фактического значительного ухудшения аэродинамического качества на таких режимах (как можно было того ожидать от роста эффективного миделя самолета и падения подъемной силы из-за нарушения плавности обтекания ХЧФ) отмечено все же не было, равно как и значительного изменения аэродинамического момента по тангажу;

- оперение разнесенное с креплением основных и подфюзеляжных килей к внешним краям хвостовой часть «вырожденного фюзеляжа», что обеспечивает отсутствие его затенения и сохранение эффективности в широком диапазоне углов атаки при оптимальном взаимодействии потоков, непосредственно обтекающих консоли оперения, с вихрями, стекающими с наплывов крыла (но на том этапе здесь не были учтены перекрестные аэродинамические связи в работе рулевых поверхностей и возможность их реверса, см. доработка серийного самолета МиГ-29 9-12);

- компоновка самолета обеспечивает ему высокое значение максимального аэродинамического качества – 10,6 в «чистой конфигурации» и 7,5 с выпущенной механизацией, до 40% подъемной силы создается фюзеляжем и наплывной частью крыла.

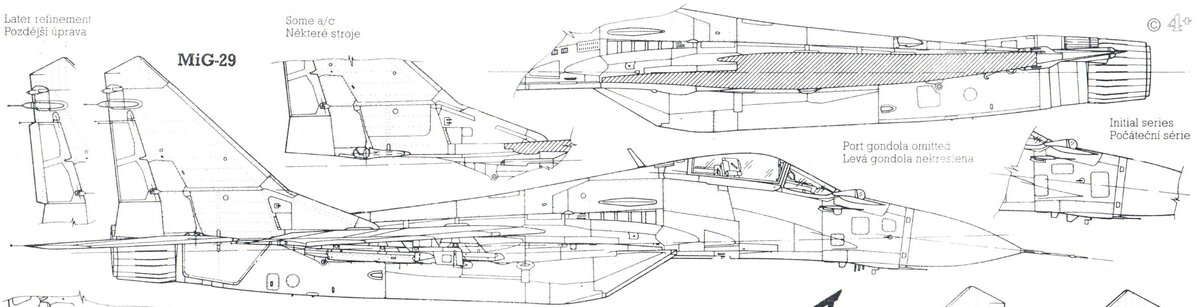

Вид сбоку фронтового истребителя Микоян МиГ-29 – изображен самолет первых серий. Чертеж из книги Bašný J., Brázda J., Ovčáčík M., Susa K. MiG-29 vsečny verze. 4+ Publication Nr. 4, Mark I Pulications, Cz., — 1995

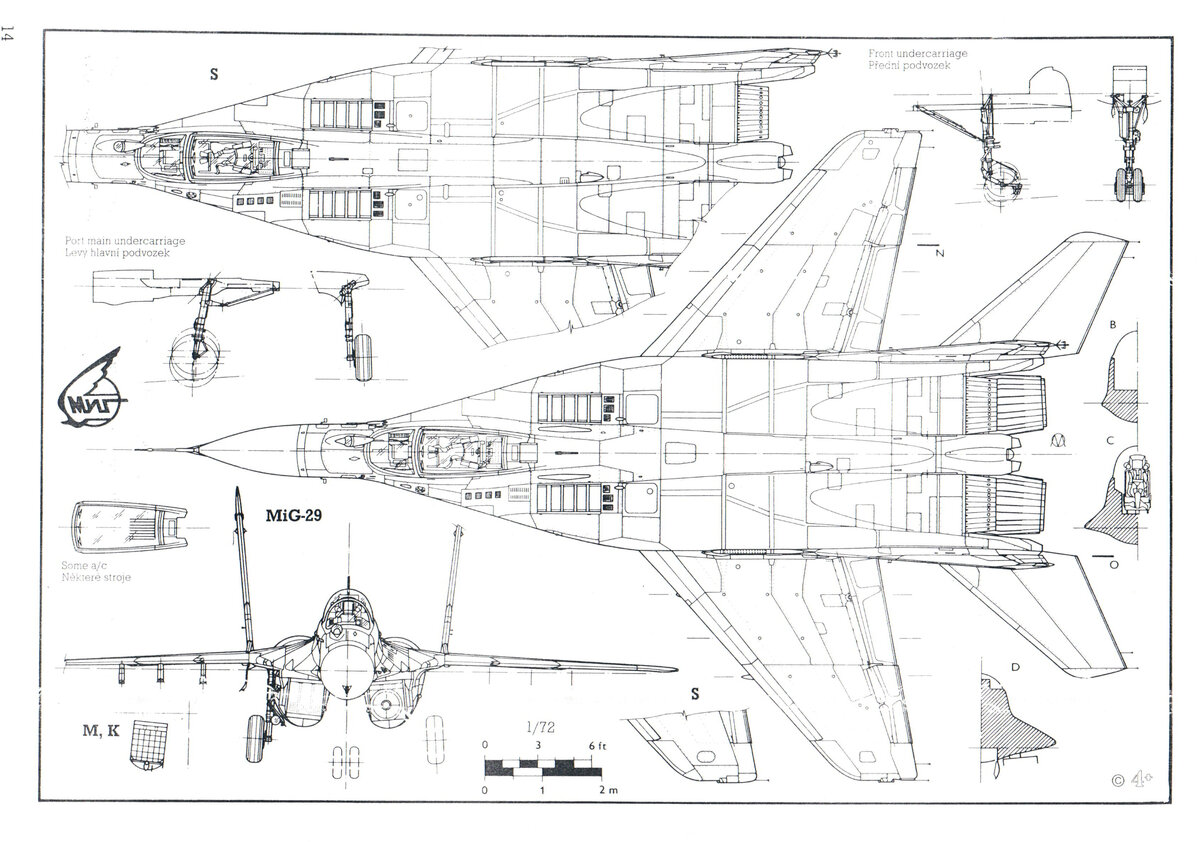

Виды сверху и спереди фронтового истребителя Микоян МиГ-29 – изображен самолет первых серий. Чертеж из книги Bašný J., Brázda J., Ovčáčík M., Susa K. MiG-29 vsečny verze. 4+ Publication Nr. 4, Mark I Pulications, Cz., — 1995

Применяемые конструкционные материалы и технологии:

- особо легкий алюминиево-литиевый сплав 1420 (в то время – 01420 как еще опытный, отличается повышенной прочностью и жесткостью при меньшей плотности, чем дюраль, полуфабрикаты – листы и профили) – детали каркаса, обшивок и систем с высоким и средним уровнем нагружения;

- алюминиевые сплавы Д19 (дюраль 1190 с различными вариантами термообработки, но чаще всего – закалка и старение, листы, трубы и профили) – детали каркаса, обшивок и систем с высоким и средним уровнем нагружения;

- деформируемые алюминиевые сплавы Д18 (дюраль 1180, листы, трубы и профили) – детали каркаса, обшивок и систем со средним и низким уровнем нагружения;

- деформируемый свариваемый алюминиевый сплав АК4-1 (плиты, прутки, поковки) – детали каркаса и систем со средним и низким уровнем нагружения (кронштейны, силовые узлы);

- высокоресурсный алюминиевый сплав повышенной прочности В95Пч2 (плиты и профили) – панели обшивок, стрингеры, бимсы, силовые кронштейны и др.;

- свариваемые деформируемые алюминиевые сплавы серий АМГ, АМЦМ (листы, трубы) – детали каркаса и систем с низким уровнем нагружения (облицовки, несиловые панели и кронштейны, подвесные баки);

- литейные алюминиевые сплавы серии АЛ – детали каркаса и систем с низким уровнем нагружения (кронштейны);

- качественные конструкционные стали 30ХГСА, 35ХГСНА (листы, прутки, трубы, профили, плиты, поковки) – детали каркаса и систем со средним и низким уровнем нагружения (кронштейны, стыковые узлы);

- высокопрочная свариваемая сталь ЭП817 (листы, профили) – центральный бак-кессон фюзеляжа, работающий с особо высоким уровнем нагружения в коррозионно-опасных и подверженных нагреву зонах;

- высокопрочная нержавеющая сталь ВНС-5 (листы, профили, плиты) – детали каркаса и систем со средним и высоким уровнем нагружения в коррозионно-опасных и подверженных нагреву зонах (панели обшивок, пояса силовых элементов, кронштейны, стыковые узлы и др.);

- конструкционная сталь 35ХГСЛ (литье) – детали каркаса и систем со средним и высоким уровнем нагружения (кронштейны, стыковые узлы и др.);

- легированные стали 12Х18Н9Т и др. (листы, прутки, профили, плиты) – детали систем со средним и высоким уровнем нагружения, работающие в механизмах с контактными нагрузками (трение) в коррозионно-опасных и подверженных нагреву зонах (узлы трения в системе управления и шасси, панели обшивок, пояса силовых элементов, кронштейны, стыковые узлы и др.);

- титановые сплавы ВТ22, ОТ4-1 и др. (поковки, профили, прутки, плиты) – детали каркаса и систем со средним и высоким уровнем нагружения в т.ч. в подверженных нагреву зонах (панели обшивок, пояса силовых элементов, кронштейны, стыковые узлы и др.);

- антикоррозионная защита металлических деталей осуществляется учетом свойств электрохимических пар, гальванических и лакокрасочных покрытий (ЛКП), а также установкой крепежа на сырую грунтовку при необходимости;

- гальваническое покрытие деталей из алюминиевых сплавов – анодирование с обработкой хромпиком или наполнением водой;

- гальваническое покрытие деталей из конструкционных сталей – кадмирование, работающих в коррозионно-опасных средах (включая ГСМ) – цинкование;

- гальваническое покрытие деталей из нержавеющих сталей и титана – химическое оксидирование или пассивирование;

- композиционные материалы (КМ) на основе стеклянных и углеродных волокон (ткани, препреги) – силовые панели верхней поверхности фюзеляжа, мотогондол и оперения;

- защита деталей из КМ от атмосферных воздействий и накопления влаги – многослойное ЛКП;

- трехслойные панели с обшивками из металла и металлическими же сотами – рулевые поверхности, люки и створки, облицовки и перегородки (там, где действуют сосредоточенные силы, в них вделаны массивные усиления из алюминиевых сплавов или сталей);

- трехслойные панели с обшивками КМ с арматурой из стеклло- и углеволокна и бумажными сотами или пенопластом применены – рулевые поверхности, люки и створки, облицовки и перегородки (там, где действуют сосредоточенные силы, в них вделаны легкие усиления из алюминиевых сплавов);

- стеклотекстолит (одно- и трехслойные пространственные конструкции, получаемые выклейкой, плоские малоразмерные детали) – радиопрозрачные панели, в т.ч. подверженные аэродинамическому нагреву;

- триплекс в листах под формовку – остекление кабины;

- пластмассы – несиловые облицовки в герметичных зонах с нормальной температурой;

- метод сборки и увязки оснастки в серийном производстве самолета – эталонно-шаблонный (ЭШМ);

- основной метод резки металлов – механический, но уже на стадии проектирования рассматривались для раскороя заготовок из листовых металлов и другие методы – водой под высоким давлением и лазерная (для пакетов листов, что и было внедрено);

- для изготовления деталей планера широко применены технологии, дающие высокий КИМ и снижающие трудоемкость – листовая и объемная штамповка, литье, выклейка;

- панели кессонов со средним и высоким уровнем нагружения изготовлены из алюминиевых сплавов методом холодной штамповки литья с механической обработкой только по стыковым поверхностям, гибкой и малковкой при необходимости и последующей термообработкой для придания соответствующих механических свойств;

- крупногабаритные силовые и стыковые узлы, пояса лонжеронов, нервюр, шпангоутов, стенки силовых шпангоутов и панели кессонов со средним уровнем нагружения изготовлены из готовых полуфабрикатов из алюминиевых сплавов нормальной и повышенной прочности методом холодной или горячей штамповки или гибки на холодно с механической обработкой только по стыковым поверхностям, гибкой и малковкой при необходимости и последующей термообработкой для придания соответствующих механических свойств;

- малогабаритные силовые и стыковые узлы, тяги и кронштейны с высоким уровнем нагружения изготовлены из титановых сплавов с использованием тех же технологических приемов с учетом особенностей этих материалов;

- диафрагмы, рядовые шпангоуты изготовлены из листовых полуфабрикатов алюминиевых сплавов повышенной пластичности с использованием холодной штамповки (в т.ч. резиной для деталей сложной формы с закрытыми малками) и гибки;

- стрингеры изготовлены из готовых полуфабрикатов (профилей) из сталей и алюминиевых сплавов соответственно требуемым свойствам;

- панели под распределенной нагрузкой малой интенсивности (задние кромки крыла, рулевые поверхности и консоли ГО) изготовлены в виде трехслойных панелей по тем же технологиям, что применялись для самолета МиГ-23;

- основной способ соединений элементов для передачи больших сосредоточенных нагрузок – болты по посадке с натягом;

- основной способ соединений элементов для передачи распределенных нагрузок – клепка (в большинстве случаев – высокоресурсная, при двустороннем подходе применяются заклепки с компенсатором, при одностороннем – со стальным сердечником);

- установка замыкающих силовых панелей в зонах с односторонним подходом (прежде всего, съемных для ремонта) – на болтах в анкерные гайки;

- способ соединений некоторых элементов для передачи больших распределенных нагрузок в стальных узлах – электронно-лучевая сварка;

- способ соединений некоторых элементов для передачи малых распределенных нагрузок в узлах из сплавов АМЦ, АМГ, АК4-1 – контактная электросварка в среде защитных газов;

- на внешних поверхностях в зонах торможения и срыва потока широко применены заклепки и болты с выступающими чечевицеобразными головками, что снижает трудоемкость и улучшает ресурс соединений

- требования к стыкам панелей минимальны, т.к. обтекание самолета рассчитано на турбулентный характер пограничного слоя обтекающего воздуха;

- герметизация швов, стыков – высокоресурсной клепкой (заклепки с компенсаторами), синтетическими герметиками и клеями.

На самолетах МиГ-29 панели обшивок из композиционных материалов обозначаются знаком «Х». На этом снимке машина первых серий, на ней такие знаки были на вертикальном оперении и мотогондолах. Фото: А.Ю. Обламский

Технология серийного производства самолета МиГ-29 разрабатывалась из условия применения существующего и внедряемого оборудования самолетостроительных предприятий, в т.ч. нового высокопроизводительного, например, металлорежущие станки и установки лазерной резки с числовым программным управлением, обрабатывающие центры, прессы штамповки резиной, сварочные автоматы. Специализированные металлургические предприятия (прежде всего, в г. Ступино и Верхняя Салда) поставляли заготовки и детали, изготавливаемые листовой и объемной штамповкой, литьем (в т.ч. крупногабаритные и такие, к которым предъявлены особые требования), а в перспективе ожидалось использование методов порошковой металлургии. Производство узлов методом электронно-лучевой сварки вел Тушинский машиностроительный завод.

В опытном производстве и при освоении производства серийного до создания полного комплекта оснастки (прежде всего, для объемной штамповки и литья) было дано разрешение на замену указанных высокопроизводительных техпроцессов при изготовлении многих деталей на мехобработку (фрезеровку). Также было дано разрешение на замену заготовок – штамповок, поковок и отливок на плиты и профили. При этом была учтена разница в их физических и технологических свойствах.

Технология опытного и серийного производства самолета МиГ-29 была разработана под руководством Главного технолога ММЗ «Зенит» В.С. Павлова и начальника производства Н.Г. Александрова при участии сторонних организаций – см. выше. Она была рассчитана на обеспечение крупносерийного производства и длительной строевой эксплуатации самолета (с ремонтами и доработками, включая проводимые в боевых условиях) с разумными затратами не в ущерб качеству, ресурсу и общей эффективности самолета.

В свою очередь конструкция самолета разрабатывалась с учетом требований технологичности и соответствия выбранным методам производства.

Серийный фронтовой истребитель Микоян МиГ-29 тип 9-12 в ходе доводки по результатам испытаний и последующей строевой эксплуатации получил по отношению к первоначальному проекту значительные доработки, но их объем был все же гораздо меньше, чем на самолете Т-10 – Сухой Су-27. Фото: http://walkarounds.airforce.ru/avia/rus/mig/116cbp/eremin_mig-29_1.jpg

Смысл использованных в статье и таблицах определений, понятий и сокращений можно узнать, открыв наш краткий словарь по авиации и ракетной технике

источник: https://dzen.ru/a/Yiwy5Nb7Ci9DgxLB