История поплавковых гидросамолетов FIAT-CMASA RS 14. Часть 2

Содержание:

Поплавковый гидросамолет RS 14: его технические характеристики и конструкция

После Первой Мировой войны задачи морской разведки выполнялись гидросамолетами. Эта традиция глубоко укоренилась в военно-воздушных силах всех стран. Впоследствии в годы Второй Мировой войны несколько типов самолетов наземного базирования, такие как Vickers Wellington, Consolidated B24 Liberator и Focke-Wulf FW 200 Condor, успешно использовались для ведения разведки в открытом море и для выполнения противолодочных задач. В отношении поплавкового гидросамолета FIAT-CMASA RS 14 произошло прямо противоположное. Изначально морской гидросамолет-разведчик превратился в перспективный истребитель-бомбардировщик наземного базирования AS 14.

Конструкция гидросамолета RS 14 соответствовала требованиям спецификации, выданной в 1936 году штабом итальянских ВВС. Данная спецификация предусматривали разработку двухмоторного гидросамолета для ведения морской разведки, который должен был заменить устаревший CRDA Cant Z 501 Gabbiano.

Спецификация была официально выпущена в марте 1937 года, и в Главное управление авиационного производства и снабжения (Direzione Generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti) итальянских ВВС были представлены различные проекты, в число которых вошли Caproni Ca 124, Caproni-Reggiane Ca 410 Idro (поплавковый гидросамолёт), Macchi MC 203, Piaggio P 32 Idro и P 110, IMAM Ro 55, CRDA Cant Z 510 (двухмоторная версия трехмоторного Cant Z 506 Airone) и FIAT-CMASA RS 14. Позднее компания Cantieri Riuniti dell’Adriatico (CRDA) предложила проект совершенно нового двухмоторного гидросамолета Cant Z 514.

Королевским ВВС Италии требовался двухмоторный поплавковый гидросамолет с радиусом действия 2400 километров, продолжительностью полета 10 часов и максимальной скоростью полета на высоте 1500 метров не менее 350 км/ч. Максимально допустимый размах крыла составлял 22,5 метра, а максимальная высота гидросамолета – 5,4 метра. Самолет должен был иметь определенное количество пулеметов в составе оборонительного вооружения и должен был нести определенные комплекты радио- и фотооборудования. Ударная нагрузка должна была состоять из четырех 100-кг бомб.

Министерство авиации рассмотрело все представленные проекты и отклонило почти все с теми или иными замечаниями; одобрение получил только FIAT-CMASA RS 14. Позднее было решено разработать еще один проект поплавкового гидросамолета – CRDA Cant Z 515. Эта машина совершила свой первый полет в 19442 году, когда уже несколько RS 14 находились на вооружении. За исключением большей бомбовой нагрузки гидросамолёт компании CRDA не показал значительных преимуществ по сравнению с RS 14, и по этой причине от Z 515 отказались.

23 июня 1937 года было заказано восемнадцать гидросамолетов RS 14 [9]. Затем в январе 1938 года последовал заказ на 38 самолетов, который в ноябре того же года был сокращен до 24 машин. Самый крупный заказ – 150 самолетов – был выдан перед самым началом войны. В Приложении к статье (см. Таблицу III Приложения) приведены номера военного регистра, которые были выделены гидросамолетам RS 14 штабом итальянских ВВС.

Проектирование RS 14 началось в 1936 году. При проектировании гидросамолета были использованы результаты исследований современных полумонококовых конструкций из легких сплавов, проведенных в Пизанском университете. Более того, аэродинамическая труба этого университета использовалась для некоторых аэродинамических испытаний (в частности, она использовалась для тестирования траектории люка кабины, если он будет сброшен в чрезвычайной ситуации). Нестандартные гидродинамические испытания были проведены с помощью специально оборудованной моторной лодки в длинном прямом старом канале, построенном Медичи между Ливорно и Пизой.

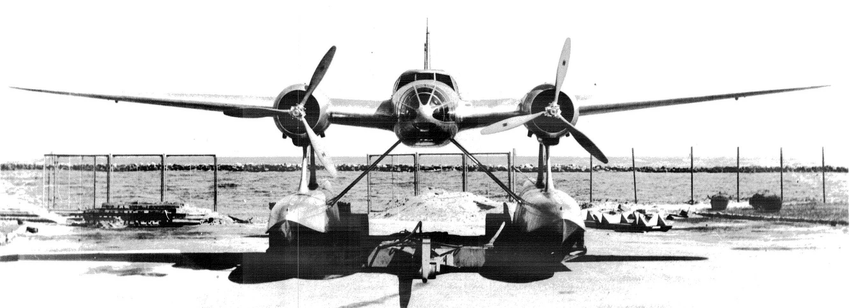

По результатам испытаний было решено построить цельнометаллический гидросамолет из легких сплавов с работающей обшивкой и клепкой впотай, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6. Снимок крупным планом первого прототипа гидросамолета RS 14. Обратите внимание на трубки Пито над кабиной пилота и установленный на правой моторной гондоле аварийный электрический аэрогенератор

Силовая установка состояла из двух 14-цилиндровых радиальных двигателей воздушного охлаждения FIAT A74 R.C.38, являвшихся стандартными элементами силовых установок итальянских самолетов того периода. Для компенсации вращающего момента воздушный винт левого двигателя вращался в направлении противоположном направлению вращения винта правого двигателя, который если смотреть на самолет спереди вращался против часовой стрелки. При использовании авиационного бензина с низким октановым числом, являвшегося стандартным для военно-воздушных сил Италии, двигатели FIAT A74 R.C.38 на высоте 3800 метров развивали мощность 840 л.с. (618 кВт). Двигатели вращали трехлопастные винты изменяемого шага конструкции компании Hamilton, которые по лицензии изготавливались концерном FIAT.

Для увеличения дальности полета часть топливных баков была размещена в поплавках. Два основных бака размещались в фюзеляже, а еще два вспомогательных питающих бака размещались в моторных гондолах. Планер гидросамолета был изготовлен из плакированного алюминием легкого сплава Avional – дюралюминиевый сплав, очень похожий на нынешний сплав 2024. Работающая обшивка была усилена шпангоутами и Z-образными стрингерами. Элементы конструкции фюзеляжа и панели обшивки были соединены между собой клепкой впотай.

Консоли среднерасположенного крыла прикреплялись к фюзеляжу; основу силового набора крыла составляли два лонжерона, которые образовывали усиленный стрингерами кессон.

Гидросамолет RS 14 имел двойной комплект органов управления и триммеры на всех отклоняющихся поверхностях. Больше половины размаха задней кромки крыла занимали щелевые закрылки, выпуск и уборка которых осуществлялась с помощью гидравлического привода; выпуск закрылков позволял увеличивать общую площадь крыла.

Поплавки были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать перегрузки, которые возникают при взлете и посадке и которые типичны для волнения на море с высотой волн до 1,5 метра (4 балла по шкале Бофорта).

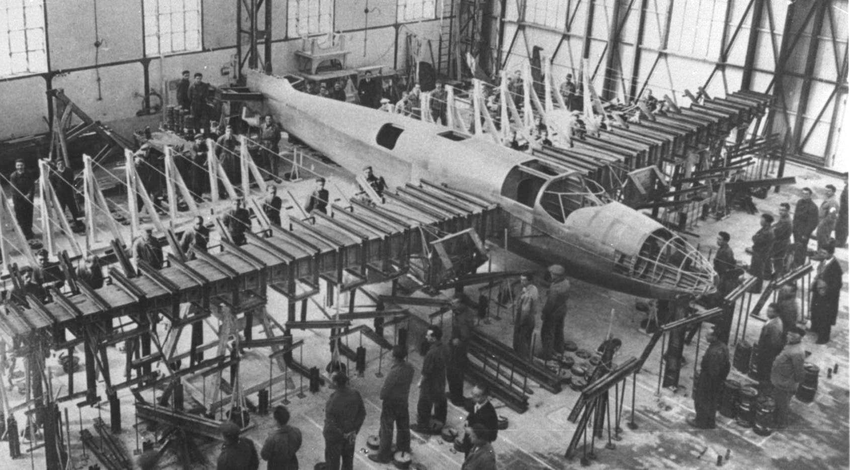

Первоначально оборонительное вооружение должно состоять из двух 12,7-мм пулеметов, размещавшихся в обтекаемых блистерах в верхней задней части фюзеляжа. Это видно на планере, который использовался для статических испытаний и который представлен на снимке ниже (рис. 7).

Рисунок 7. Персонал завода в Марина-де-Пиза готов приступить к статическим испытаниям планера гидросамолета FIAT-CMASA RS 14

Окончательный вариант оборонительного вооружения состоял из 12,7-мм пулемета в башне, размещенной в верхней части фюзеляжа и обеспечивавшей круговой обстрел, и двух 7,7-мм пулеметов, размещенных в бортах фюзеляжа и позволявших, по крайней мере частично, вести огонь в нижнем секторе.

Электрическая система 12 В постоянного тока приводилась в действие двумя генераторами мощностью 600 Вт, которые в свою очередь работали от двигателей силовой установки. Убирающийся аварийный генератор, приводимый в движение воздушным винтом, мог выдвигаться из верхней части правой моторной гондолы.

У двух пилотов был полный набор приборов, предназначенных для дальних полетов в открытом море. Аппарат беспроводной телеграфии, предназначенным для нужд итальянского военно-морского флота, был особенно громоздким и тяжелым. Приемной (AR 18) и передающей (RA 320 ter) аппаратурой управлял один человек.

Для обеспечения пулеметами сектора обстрела антенны беспроводной телеграфии были расположены вдоль размаха крыла.

На ранних серийных гидросамолетах радиогониометрический прибор Rgm 37 с круглой дипольной антенной был установлен в обтекателе на верхней стороне передней части фюзеляжа, в то время как на более поздних машинах он устанавливался в нижней части фюзеляжа.

О остекленной носовой оконечности фюзеляжа был установлен бомбардировочный прицел (Jozza или Biggio V3). Были предусмотрены две системы сброса бомб: пневматическое устройство и аварийное механическое устройство.

На нижней стороне задней части фюзеляжа, где застекленная панель позволяла снимать цель непосредственно сверху вниз, были установлена камера AGR 90 (или AGR 61). Вторая панорамная камера, расположенная в остекленной носовой части фюзеляжа, позволяла делать снимки под углом к линии полета. Телефонная линия обеспечивала связь между членами экипажа.

Первоначально спецификация требовала, чтобы каждый член экипажа был снабжен индивидуальным самонадувающимся средством спасения на воде, которые можно было бы искусно соединить вместе, чтобы сформировать импровизированный плот. Позже в состав оборудования была включена одна гораздо более громоздкая надувная лодка, которая предназначалась для размещения пяти членов экипажа и которая комплектовалась аварийным оборудованием и провизией. Позднее необходимость найти место для размещения этого спасательного оборудования вызвала серьезные проблемы в эксплуатации гидросамолетов.

Серийные самолеты были оснащены бронированием: сиденье пилота получило броневую пластину, а стрелки-пулеметчики также имели некоторую защиту. Топливные баки были защищены как броневой стальной пластиной толщиной 14 мм, так и имели собственные встроенные самоуплотняющиеся элементы, которые изготовлены из специального типа резины, чувствительного к контакту с топливом.

Экипаж состоял из двух пилотов, двух авиаспециалистов и наблюдателя. Последним обычно был офицер Королевского флота Италии, сидевший в застекленной носовой части фюзеляжа самолета. Для точного определения местоположения в нижней плоскости носовой части фюзеляжа была установлена оптически плоская стеклянная панель. Оптимальная высота для выполнения разведывательных полетов должна была составлять 1500-2400 метров, на которой самолет мог достичь максимальной дальности полета. На такой высоте обнаружить вражеские корабли было относительно легко, при условии, что над морем чистое небо.

В основной кабине экипажа размещались пилот и радист. Задний отсек экипажа был соединен с носовым посредством небольшого внутрифюзеляжного прохода через толстые, сильно нагруженные шпангоуты, которые несут узлы соединения с консолями крыла. Пятым членом экипажа был стрелок, который находился в заднем отсеке экипажа, где размещались оборонительное вооружение и некоторое другое оборудование для ведения разведки. Во время воздушного боя стрелок обычно вел огонь из 12,7-мм пулемета в башне в верхней части фюзеляжа, в то время как другой член экипажа – обычно это был радист – отправлялся в задний отсек и управлял одним из двух 7,7-мм пулеметов, стреляя через окно в борту фюзеляжа.

Поскольку места для хранения надувного пятиместного плота не хватало, во время эксплуатации самолетов пришлось ставить этот предмет в проход между носовым и кормовым отсеками фюзеляжа. По этой причине в полете два отсека экипажа были почти полностью отделены друг от друга. Во время войны было обычным делом, что второй пилот управлял радиооборудованием, в то время как второй стрелок постоянно находился в кормовом отсеке, чтобы управлять бортовыми пулеметами.

Основным оборонительным оружием был 12,7-мм пулемет Scotti с боезапасом 350 патронов, в дополнение к которым в запасе было еще 300 патронов; практическая максимальная дальность стрельбы составляла около 350 метров. Этот пулемет мог вести огонь в любом направлении, но однокилевое хвостовое оперение в задней части фюзеляжа ограничивало сектор обстрела. Вращающаяся башня с ручным управлением Lanciani Mod. ∆E имела очень маленькие размеры. Вспомогательный вал, движущийся симметрично стволу орудия, уравновешивал аэродинамический момент и таким образом башню можно было довольно быстро вращать вручную.

Боковые пулеметы калибра 7,7 мм с боекомплектом 1000 патронов устанавливались на подвижные опоры для увеличения секторов обстрела. Стволы пулеметов имели некоторую защиту от аэродинамических эффектов откидными передними ветровыми стеклами.

Для выполнения разведывательно-ударных задач самолет оснащался съемным бомботсеком; позднее подобное техническое решение было использовано на реактивном бомбардировщике Convair B58 Hustler и на вспомогательном самолете Cessna 208B. Этот полностью закрытый обтекаемый контейнер, получивший прозвище «il coccodrillo» (крокодил), имел обычные створки и мог вместить бомбовую нагрузку, указанную в проектной спецификации, то есть: либо до шести 50-кг бомб, либо до четырех 100-кг бомб или две 160-кг противолодочные глубинные бомбы. 100-килограммовую бомбу можно было заменить осветительными ракетами.

Изменения, внесенные в конструкцию самолета в ходе серийного производства, в первую очередь касались ее усиления и привели к увеличению массы пустого гидросамолета с 4940 кг до 5345 кг. Также было установлено бронирование топливных баков массой 170 кг. Таким образом, взлетная масса при стандартной боевой нагрузке около 2500 кг составляла более 8000 кг. Официальные испытания с максимальной бомбовой нагрузкой и взлетной массой 8400 кг показали, что гидросамолет был способен взлететь примерно за 35 секунд. Однако в штабе итальянских ВВС уточнили, что стандартная боевая нагрузка должна составлять 2500 кг, тогда как максимальная взлетная мощность («+100») должна использоваться с нагрузками массой более 2000 кг (см. таблицы I и II Приложения).

По этим причинам разведывательно-ударные задачи с бомбовой нагрузкой около 600 кг выполнялись с уменьшенным запасом топлива, то есть с несколько ограниченной дальностью полета.

Официальные испытания на максимальные дальность и продолжительность полета без бомбовой нагрузки были проведены путем сокращения экипажа до четырех человек и использования запаса топлива массой 1630 кг. Дальность и продолжительность полета составили 1820 километров и 6,25 часов соответственно. С экипажем из пяти человек и запасом топлива 1540 кг максимальное время полета составило около 6 часов, а максимальная дальность полета составила 1720 километров.

При мощности двигателя 840 л. с. и частоте вращения вала 2400 об/мин и частоте вращения винтов 1572 об/мин данные компании-производителя о максимальном расходе топлива и смазочного масла были следующими: 227 кг/ч и более 8 кг/ч. На крейсерской скорости расход топлива и масла составлял 160 кг/ч и 5 кг/ч соответственно.

Официальные испытания показали, что при частоте вращения вала двигателя 1900 об/мин и давлении во впускном коллекторе 700 мм рт. ст. расход топлива был несколько более высоким – 257 кг/ч. В ходе испытаний было установлено, что 285 км/ч является оптимальной скоростью полета при выполнении разведывательных задач на малых высотах.

Прототипы поплавкового гидросамолёта RS 14

Проектирование прототипа было завершено в 1938 году после частого использования деревянного макета для разработки систем самолета, включающих оборонительное вооружение, приборы, кабину пилотов и компоновку остекленной носовой части фюзеляжа.

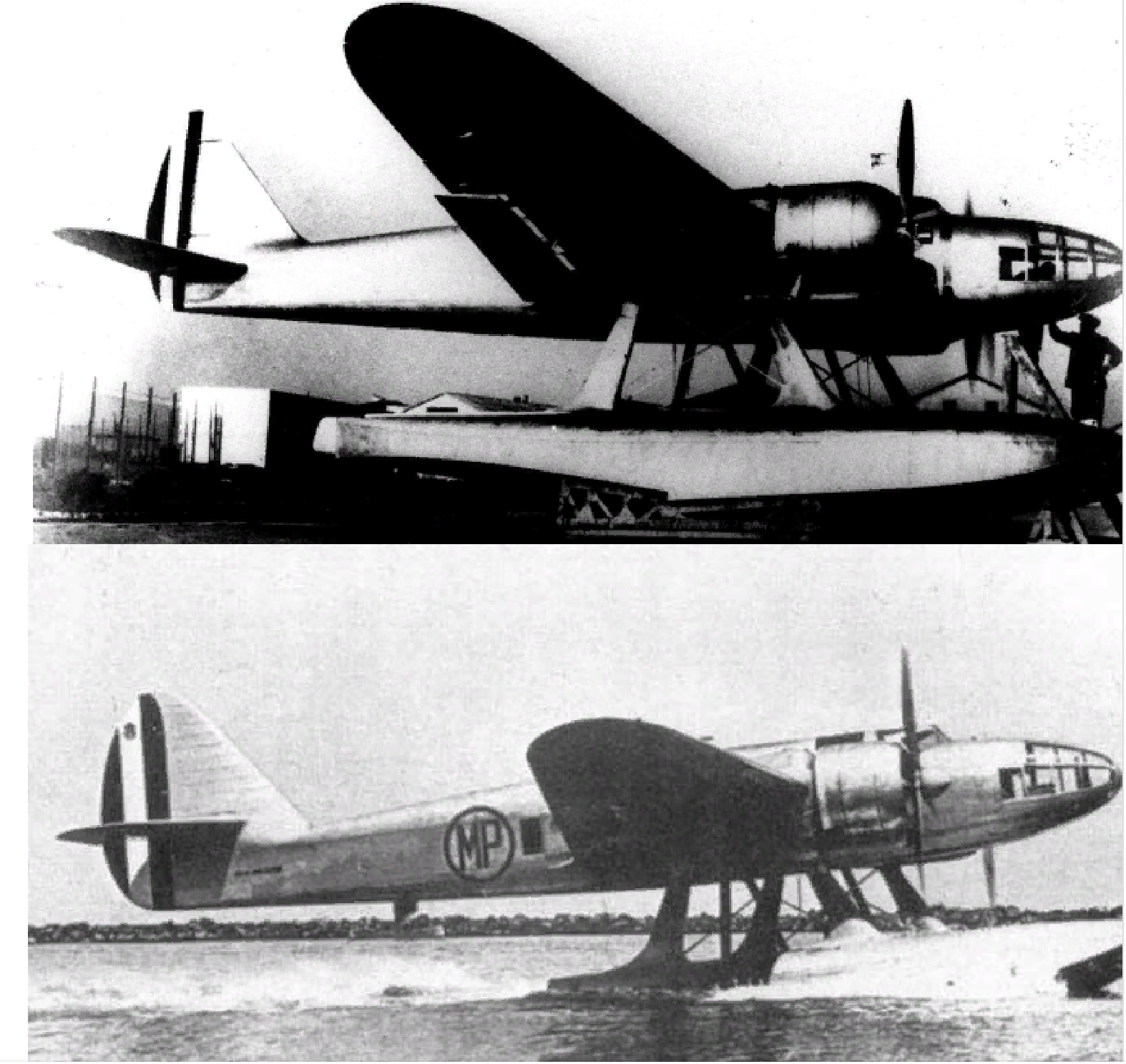

Рисунок 8. Первый (вверху) и второй (снизу) прототипы поплавкового гидросамолета RS 14. Обратите внимание на различия в хвостовом оперении, трубках Пито и размещения оборонительного вооружения (пулеметная башня едва видна)

Деревянный макет состоял из двух обтекаемых блистеров для размещения пулеметов и застекленной носовой части фюзеляжа с идеальной аэродинамической формой, такой как у бомбардировщика Heinkel He 111 H (15). Хотя летчики-испытатели были удовлетворены обзором, который обеспечивала эта конструктивная особенность, однако министерство авиации отказалось от этого технического решения и потребовало использовать обычную кабину с лобовым стеклом. Это изменение было внедрено в конструкцию гидросамолета, когда уже строился первый прототип.

Первый прототип должен был летать без какого-либо вооружения. Вертикальное оперение первого прототипа также несколько отличалось как от макета, так и от серийных гидросамолетов, о чем будет рассказано далее в статье.

В 1938 году был изготовлен второй прототип, предназначенный для проведения статических испытаний (см. Рис. 7). Во время испытаний планер показал, что перед разрушением он может выдержать статическую нагрузку, которая в восемь раз превышает заданную расчетную нагрузку.

Первый прототип впервые поднялся в воздух 9 июля 1939 года, оторвавшись от морской воды неподалеку от устья реки Арно в Марина-ди-Пиза. Управлял гидросамолетом унтер-офицер итальянских ВВС Фердинандо Трояно (maresciallo Ferdinando Trojano).

Во время этого первого полета после уборки закрылков и при работе двигателей на крейсерском режиме было замечено, что самолету не хватает продольной устойчивости. Это вынудило пилота осторожным маневрированием совершить посадку. Поскольку устойчивость при полностью выпущенных закрылках и на холостом ходу двигателей была восстановлена, то конструкторы поняли, что причиной проблем являются спутные струи винтов из-за слишком низкого расположения горизонтального оперения. Вскоре была изготовлена временная сварная стальная рама, чтобы разместить стабилизатор примерно на 800 мм выше, в результате чего турбулентные спутные струи приходили ниже горизонтального оперения, которое во время взлета и посадки меньше подвергалось воздействию брызг [10].

С данными изменениями первый прототип летал удовлетворительно, и во время последующих испытаний в Винья-ди-Валле он под управлением Фердинандо Трояно на высоте 4000 метров показал максимальную скорость 408 км/ч.

Второй прототип, взлетевший в октябре 1939 года, имел в своей конструкции многочисленные изменения, среди которых были несколько измененное остекление носовой части фюзеляжа и башню с установленным вооружением (рис. 8). Как и все последующие серийные самолеты, второй прототип имел перепроектированное хвостовое оперение из легких сплавов с вышеустановленным горизонтальным оперением и несколько иную форму киля и руля направления. Во время взлета при морской зыби второй прототип с Луцио Лаццарино на борту потерпел аварию у Марина-де-Пиза, но к счастью повреждения были небольшими. Выло высказано предположение, что авария была вызвана ошибкой пилота, поскольку сидевший за штурвалом летчик был не так опытен, как Трояно. Гидросамолет не успел затонуть, и был быстро доставлен на завод и отремонтирован.

Летные испытания были продолжены в Винья-ди-Валле, во время которых за штурвалом машины сидели разные пилоты. В сентябре 1940 года первый прототип был поврежден во время посадки и подвергся длительному ремонту. В декабре 1940 года разбился второй прототип. В катастрофе погибли пилот унтер-офицер Гарденио Нери (maresciallo Gardenio Neri) и второй член экипажа разбились. Сообщалось, что причиной потери управления самолетом стал отказ механизма выпуска закрылков.

Взлет самолета оказался несколько проблематичным. Однако летчик-испытатель подполковник Джованни Морбиделли (Lieutenant Colonel Giovanni Morbidelli), выполнив на многочисленных серийных самолетах серию посадок и взлетов возле Орбетелло и Ла Специя-Кадимар, доказал, что RS 14 может взлетать в бурном море, как и было указано в спецификации (4 балла по шкале Бофорта).

В воздухе гидросамолет демонстрировал отличную управляемость, и под правлением летчика-испытателя Эцио Гуерра (Ezio Guerra) прототип выполнил серию фигур высшего пилотажа.

Характеристики прототипа не соответствовали характеристикам серийных самолетов, которые были оснащены теми же двигателями и которые получили большим количеством тяжелых систем и оборудования. Таким образом, первоначальные проектные требования не были полностью выполнены. Однако в целом летно-технические характеристики были хорошими, о чем свидетельствует сравнение с аналогичными иностранными двухмоторными гидросамолётами, такими как Heinkel He 115, Bloch MB 480, Fokker T-VIII-W/C и прототип Blohm und Voss Ha 140 (см. таблицу IV Приложения).

[9] предположительно, этот заказ включал в себя несколько планеров для статических испытаний

[10] в полете эта временная сварная конструкция получила повреждения; на борту самолета был Луцио Лаццарино (3)

источник: Enrico Manfredi «Forgotten aircraft_ the aeroplanes of CMASA»